|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Грин Александр :: Пушкин Александр Сергеевич :: Чехов Антон Павлович :: де Камп Лайон Спрэг :: Толстой Лев Николаевич :: де Вилье Жерар :: Лондон Джек :: Куприн Александр Иванович :: Раззаков Федор Популярные книги:: Бурый волк :: Справочник по реестру Windows XP :: Путешествие по аквариуму :: Клубника в январе :: Память, говори (пер. С. Ильин) :: The Boarding House :: Родная страна :: Выбор Наместницы :: Размышления о Кристе Т. :: Just for fun. Рассказ нечаянного революционера |

Если очень долго падать, можно выбраться наверхModernLib.Net / Современная проза / Фаринья Ричард / Если очень долго падать, можно выбраться наверх - Чтение (стр. 7)

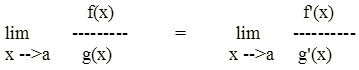

— Что за пацаны? — крикнул Фицгор, натягивая одежду. — Пылесосы продают. — Господи. Гноссос все еще держал в руках коричневый пакетик «Смеси 69». Усаживаясь на стульчак, он несколько раз бездумно перевернул пакетик вверх-вниз и принюхался. Как они меня нашли? Базар про Будду. Предположим, они его действительно знают. Херня. Все равно предположим. Матербол. Не пригодятся ли для связи? — Папс! — Чего? — Как дела? — Какие дела? — Сам знаешь. Прыщ-садюга. Не может простить мне тот ужин. Каждое утро одно и то же. Не отвечать. — Папс! Спокойно, думай о чем-нибудь другом. Моджо, фу, вонь, как из преисподней. — Папс! — Да что тебе надо, черт? И шевелись давай, уже, наверное, одиннадцать. — Я просто хотел спросить, как ты себя э-э чувствуешь. — Нет, я еще не просрался. — А-а. — Что, черт возьми, значит «а-а»?! — Просто я подумал, может, ты уже. Я почти готов. Чего ты тогда так долго там сидишь, если не гадишь? — А-а гаааааааааа… Гноссос голяком вывалился в кухню и тут же взвился в воздух, раздавив босой пяткой склизкий нефелиум, который его разум принял за улитку. Когда он уже почти влез в толстые вельветовые штаны, Фицгор спросил: — Ты собираешься когда-нибудь распечатывать окно? Надо впускать по ночам воздух — воняет, как на сырной фабрике. — Окно останется как есть. — Дышать же нечем. — Надо, чтоб было сыро и тепло, иначе набегут домовые. — Ты просто припух, когда приперлась твоя англичанка стучать среди ночи в окно. — Правильно, старик, видишь, как все просто. Теперь давай, бери куртку. — То есть, чего ей раздувать целое дело из-за того, что ты позанимался с ней любовью? Рука Гноссоса застыла на молнии парки. Тщательно отмеряя слова, он сказал: — Вы с Хеффалампом как сговорились, мать вашу. Я не занимался с ней любовью, я ее ВЫЕБАЛ. Разница в качестве, а не, черт бы вас драл, в градусах. — Семантика. Какая разница, она наверняка до сих пор по тебе сохнет. Ну и как она, ничего? Я сам на ней слегка залип. — Почему, ну почему, — с мольбой воздевая руки, воззвал Гноссос к потолку, — должен я нести на себе столько холостых крестов? Остаток этого суматошного утра он провел за неявным дифференцированием в компании дюжины стриженых бобриком и подающих надежды инженеров, затем пожертвовал серебряный доллар за тарелку разбодяженного чили, «Красную Шапочку», «Браун Бетти» и чашку чая. Палочка корицы была его собственной, а цвет денег ни у кого не вызвал вопросов. И то ладно. Середина дня проскользила в жестяном ангаре астрономической лаборатории, где Гноссос лепил из грязи пирожки, делая вид, что это модели лунных кратеров. Помогает унестись к разбегающимся галактикам и выкинуть из головы всю земную лажу. Вжжжж. Когда стемнело, он заглянул в «Копье», проверил бильярдную, остановился у пансиона «Ларгетто», пропрыгал по шаткому висячему мосту, побродил по двору женской общаги и прочесал весь Кавернвилль в поисках Хеффалампа, который только начал приходить в себя после того, как его выперли. Однако мудрый засранец — завис в Афине: существование академическим осмосом, в стороне от асфальтовых морей. Гноссос оставил у Гвидо записку, в которой предлагал Хеффу встретиться назавтра вечером у Дэвида Грюна. Поделиться сегодняшними трофеями, обсудить Моджо. Устроить вечеринку? Когда он вернулся, в хате никого не было; он развел огонь, разделся, намешал себе коктейль с парегориком из «швеппса» и лекарственной настойки. Сыграл на «Хенер»-фа простенький восьмитактовый блюз и скрутил тонкий косяк из «Смеси 69», поглядывая одним глазом на припасенный на ночь стаканчик. Перерыв для занятий, хи-хо. Но по притихшей в это вечернее время Авеню Академа, рыдая и стеная шла Памела: итальянский выкидной нож с перламутровой ручкой заботливо спрятан в складках муфты. Гноссос лежал на кровати, учебник раскрыт на правиле Лопиталя — палец остановился на формуле:  — Соотношение выполняется, — шептал он снова и снова, — независимо от конечности или бесконечности а. — Пусть а — это Гноссос. Где ж тут ловушка, малыш? Последний предел, поддразнивал его разум, прежде всего должен существовать, и слово это явилось ему как раз в тот момент, когда через запечатанное окно Гноссос услышал судорожный скулеж, и его от паха до макушки пробило холодом. Внимательно вглядевшись в темноту, он увидел на снегу тощую тень Памелы. На ней был тонкий пеньюар, а свою муфту она словно подбрасывала в воздух. Костлявая рука воздета к небесам, как у Статуи Свободы. Факел, удивился Гноссос, еще не отрешившись от матанализа. Но уже в следующую секунду взвизгнул и, прикрыв макушку, скатился с кровати: Памела шевельнулась, и стал ясно виден предмет у нее в руке. Кирпич со стройки пансиона «Ларгетто». Раздался натужный хрип, затем тяжелый звон осколков: стекла посыпались в комнату , кирпич пролетел над кроватью и врезался в стену, обрушив с непрочного гвоздя картину Блэкнесса. Гноссос откатился от валившегося полотна, с ужасом представляя, как почти обезглавленное тело придавит сейчас его собственное. Стукнулся о ножку кровати, и тут его ушей достигли новые завывания. Сквозь разбитое окно с лязгом прорывался складной нож Памелы, а рука, управлявшая им, явно жаждала добраться до его плоти. Гноссос вскочил на ноги, перецепился через картину и повалился на спину. Памела исчезла из окна. Дверь. Он перемахнул через всю комнату, уперся пяткой в фанерный стол и толкнул его к двери — в ту же секунду ручка повернулась, Памела одним скачком перемахнула через препятствие, удерживая на горле развевающийся пеньюар и сжимая в другой руке готовый к броску нож. Безбровый лоб под нерасчесанными завитками кажется огромным, блестящая кожа уродливо стянута. На ногах — шелковые шлепанцы, мокрые и грязные от растаявшего снега. Опять натужный хрип, нож с воем летит через всю комнату, Гноссос валится на спину, на сей раз — специально, лезвие свистит у него над грудью и втыкается в висящий рюкзак, пришпиливая его к створчатой двери. — Ой, — разочарованно воскликнула Памела и яростно закрутила головой в поисках нового оружия, не замечая, что Гноссос уже летит по воздуху прямо на нее, выставив руки и растопырив пальцы, словно пикирующий капитан Марвел. — Эхххххххх! Они столкнулись над столом, врезались в дверь и покатились по полу; коленка Памелы дергалась в диких попытках расплющить его мужское достоинство. — В чем дело? — взвыл Гноссос, уворачиваясь от ногтей. — ОХ, — только и прохрипела она, заехав ладонью ему в щетинистый подбородок и пытаясь сбросить его с себя. Но Гноссос сзади дотянулся до ее носа и, зажав обе ноздри большим пальцем, держал, пока она не замычала и не притихла. Они лежали, тяжело дыша; Гноссос украдкой постарался сместить захват так, чтобы прижать Памелу животом к полу, сунув ее лицо в индейский ковер. — Послушай-ка, — начал было он, однако дерзкая попытка вообще открыть рот выплеснула ей в кровь новую порцию адреналина. Памела резко лягнулась, извернувшись всем телом, подскочила к стене и схватила недавно доставленный медный охотничий рог Фицгора. Мундштука на нем не было, и Памела ринулась с ним на Гноссоса, точно с пикой, снова намереваясь кастрировать. Гноссос перехватил рог, дернул и, решив: какого черта? — влепил ей в живот полноценный хук слева, которым только и удалось ее остановить. Памела осела на пол с пикантным звуком. Некоторое время он наблюдал за ней, как можно следить за кипящим баллоном нитроглицерина, затем убрал волосы за уши, вытащил нож из проткнутого рюкзака, уселся напротив и, направив кончик лезвия к ее рту, тихо заговорил: — Послушай, я знаю, что в это очень трудно поверить, но если ты сейчас хоть на дюйм сдвинешься с места или, не дай бог, опять на меня кинешься, я отрежу тебе нижнюю губу. Это понятно? — Он убил себя! — пронзительно взвизгнула Памела. — Его больше нет, слышишь, ты вонючий сучий сын, он убил себя! — Кто? — спросил Гноссос. Живот вдруг залило ужасом. — Кто убил себя? Что ты несешь, дура? — Симон, ты, ублюдок, мой жених, о, бедный Симон! Гноссос чуть ослабил хватку на рукояти ножа. — Ты меня на понт берешь? — Оооооххх, Сииимон… — Эй, ради бога, скажи, что ты это не всерьез. Памела подавилась и притихла. — Но почему? Зачем? Что ты ему сказала? — Про тебя, — выкрикнула Памела. — Про тебя, вонючий сучий сын, что я в тебя влюбилась! О, СИМОН! — Она подскочила и на этот раз все таки достала его коленом. Схватила нож, подняла над головой — но тут, держа в руках стаканы джина с гранатовым сиропом в комнату вошли Джордж и Ирма Раджаматту. В желтушных глазах мирное любопытство. — Мы решили, вы тут что-то определенное празднуете, — сказал Джордж. — Симоннн, — взвыла Памела и рухнула в парусиновое кресло. Но почти в ту же секунду дверь открылась вновь, и появился Фицгор с книгами подмышкой. Он обвел взглядом комнату и застыл с отвисшей челюстью. — Что за черт? Кто сломал мой новый медный охотничий рог? Гноссос пожал плечами, все еще настороже, не зная, что сказать, успокаивая боль в паху. Раджаматту ухмылялись, как два маньяка. И в эту минуту Памела вдруг проблеяла мучительно и стыдливо, как овца, и заковыляла к двери. — Эй, — окликнул Гноссос, но она уже пропала. Дернулся было следом, но не позволила мошонка, и ему ничего не оставалось делать, как ползти к дивану. Поздно ночью, набродившись по улицам в безнадежных попытках успокоить маслянистое чувство вины, выбросить из головы проклятый образ Симона, присосавшегося к выхлопной трубе, он полез в рюкзак за склянкой с парегориком в надежде усмирить растерзанные нервы. Но вместо этого обнаружил кодограф — там же где оставил, в гнезде из заячьих лапок, — со всей невинностью бездушного предмета аккуратно разломившийся пополам. Гноссос повертел его в руках, и из кодографа с тихим звоном выскочила маленькая секретная пружинка Капитана Полночь, содрогнулась и безжизненно умолкла. 6 Утреннее мартини и стронций-90: дым застилает глаза. Гончая и зайчишка (взаимосвязанные эпифании). Счастливые грюнчата, оранжерея и трава среди травы. Основной риторический вопрос. Прорицательница Хеффаламп. Кредо? Огромный низкий игровой зал отеля в Лас-Вегасе, кислый предрассветный запах застоявшегося дыма и полуночных посетителей; в забытых мандариновых коктейлях плавают окурки. Храпящие тела прилипли к диванам из фальшивой свиной кожи, выдыхают смрад через полураскрытые рты, с ушей свисают на резинках рваные бумажные шапочки. Безбрежное глухое молчание. Предательский рокот слишком близкого мозга кондиционера ритмично глохнет в огромном пастбище голубовато-зеленого ковра. Гигантские хрустальные люстры парят над опустевшими игорными столами: им не грозит ни малейшее движение воздуха — ни колебаний, ни звона. Усталая группа за столом для «очка» — и никого больше, не считая распростертых тел и ранних уборщиков, что катят по ковру пылесосы, волоча за собой мили безжизненного провода. Восемнадцать, сказал пьяный киногерой, как оно? Его подозрительно знакомое лицо кажется слишком бледным над крапчатой зеленью вечернего костюма, заляпанного «кузнечиком», который артист все еще держит в вялой руке. Покажи ему, милый, сказала муза из Рэдклиффа. Почему бы и нет? Оклахомский нефтяной ковбой сосредоточенно наблюдает — белый «стетсон» надвинут на глаза, а рука, пользуясь моментом, лезет под юбку первой рыжеватой блондинки, пальцы уже под резинкой кружевных трусов, пробираются к заднице. Если показываешь, то давай быстрее, сказала вторая рыжеватая блондинка, у нас мало времени. В левой руке Гноссоса бутылка «метаксы» и пурпурная пластиковая соломинка, в правой карты; теннисные тапки, носков нет, тонкие вельветовые штаны, стыренная бойскаутская рубашка, за плечом рюкзак — словно защищая голову от удара, он наклоняется над столом, хлопает по аквамариновому сукну четверкой карт и произносит как можно мягче: Девятнадцать. Пауза — убедиться в капитуляции, и с края стола, где сидит киногерой, Гноссос придвигает к себе последнюю кучку из трехсот серебряных долларов. Усмехается: язычок музы из Рэдклиффа одобрительно лижет его ухо. Он тыкается подбородком ей в плечо. Прям как в кино, сказал киногерой; намертво застывшую улыбку несколько десятилетий подряд выжигали на его лице высокочастотные дуги софитов, ультрафиолетовые лампы, солнце Лас-Вегаса. Оклахомский нефтяной ковбой ржет, довольный ночной вылазкой, рыжеватая блондинка трется задом о его тяжелую лапу. Все, Сильвия? спросила вторая; давайте быстрее, времени ж нету. Гноссос добродушно-вопросительно смотрит на киногероя: по правилам, игру заканчивает проигравший. Герой, в свою очередь, зашвырнув для пущего эффекта в рот вишенку из коктейля, пожимает плечами: все. О'кей, говорит Гноссос и объявляет список засыпающему за стойкой бармену: шесть мартини, поилка, охлажденные стаканы, джин «Гордонз», лук для коктейлей. Ободки протри лимонной коркой. Чаевые. Усмехается опять: муза из Рэдклиффа лижет ему другое ухо. Быстрее, сердится рыжеватая блондинка, осталось пять минут. Утихни, Харриет, вторая еще трется. Не пять, а десять. Они стояли у края огромной уходящей в бесконечность соляной равнины: иссохшая поверхность ветвилась изломами. Все пристально вглядывались в одинокую точку на горизонте и осторожно придерживали бокалы с холодным мартини. Нефтяной ковбой в съехавшем на затылок «стетсоне», большой палец засунут за тисненый мексиканский ремень; рыжеватые блондинки теребят свои браслеты и кольца; брови киногероя изогнуты хорошо отрепетированной дугой, продуманная поза; босая муза покручивает концы длинных ниспадающих волос; Гноссоса колотит, губы дрожат, он пытается сдержать непослушные мускулы, гнется под тяжестью набитого серебром рюкзака. На востоке полутемную прозрачность рассвета щедро и неумолимо пропитывает кровью апельсиновая охра солнца. Они ждали — не говоря ни слова, выстроившись в ряд и глядя вдаль. Они знали, что должно произойти, они втерлись в край этой ночи, только ради того, чтобы стать свидетелями, но несмотря ни на что, зрелище всех ошеломило. Небо стало другим, на прозрачный купол мира навалилась быстрая мерцающая вспышка атомного взрыва. Свет отбросил их прежде крохотные тени в невероятную даль пустыни, и люди на мгновение почувствовали себя титанами. Потом вспышка съежилась: словно промотали задом наперед пленку, сумасшедшая аврора перекувырнулась назад, нырнув в раскаленный добела пузырь, в зудящую опухоль, в гнойное ядро земли. Она парила в нескольких дюймах над горизонтом, приплясывала, ждала, будто набирая в легкие воздух, — затем раздулась порывистыми спазмами, ткнулась в стратосферу, выжимая по бокам бледные дорожки ракетного выхлопа, шар болезненно пожелтел, ударная волна взревела, и все это огненное зрелище задрожало хаотическими всполохами, затмевая собой ничтожное солнце. Эхом ему была тишина. Затем киногерой сказал: будем здоровы, и поднял бокал в благоговейном тосте. Это совершенно невероятно, сказала первая рыжеватая блондинка. Роскошно, сказала вторая. Такие представления стоят денег, сказал нефтяной ковбой. Боже, сказала муза из Рэдклиффа, ничего больше не имея в виду. Гноссос смотрел в горящее небо, рот расплылся перекошенной улыбкой, которую он не мог больше держать под контролем, спина согнулась, зубы стучат, рюкзак стал невесомым, а ножка бокала ненадежно зажата в клещах большого и указательного пальцев. Боже храни Америку, пришла наконец мысль, и он захлопнул веки, не в состоянии совладать с этой демонической одержимостью, вдруг заполнившей его душу. — И все корабли на морях, — добавил он теперь вслух. Гноссос стоял в седловине пологого холма, над фермой Дэвида Грюна, рука в перчатке охватывает ствол одолженного у композитора дробовика шестнадцатого калибра, приклад балансирует на плече. Где-то за краем седловины описывает широкие круги гончая Грюна, откликаясь время от времени коротким хриплым лаем. Заяц вырвался на свободу и скрылся в седловине, подняв клубы снега — еще по-зимнему белый заяц. Скачет прямо на меня, уши торчком, ни черта не видит, думает только о собаке. Где? Черт, псина слишком близко. Огибай. Гноссос топнул ногой, и заяц услышал — замер, метнулся вправо, гончая уже близко, яростно лает, длинный нос шмыгает взад-вперед над самой землей. Подводи издали, лучше в голову, мясо на завтра, полный капут, говорит Дэвид, жмиииии. Ружье бахнуло, собака мгновенно застыла, зайца подкинуло в воздух, задние ноги судорожно бьют пустоту. Короткое радостное тявканье, собака, снова принюхиваясь, бежит по кругу, хотя прекрасно знает, куда упал зверек. Гноссос дождался, когда она найдет добычу по запаху и подбросит ее над головой. — О'кей, псина, — сказал он вслух, — дело сделано. Он выпотрошил зайца Памелиным стилетом с перламутровой ручкой, в который уже раз виновато передернулся, представив собственный волосатый живот, и отрезал для рюкзака переднюю лапку. Задобрить псов и демонов, сунуть нос в каждую мистическую дверь. Наконец он продел заднюю лапу зайца сквозь сухожилие другой, поднял тушку на пальце и выпрямился, не обращая внимания на то, как приплясывает собака, дожидаясь приказа кинуться по новому следу. Гноссос командовать не стал — он смотрел на серые тепловатые внутренности, которые только что выскреб из убитого зайца. Они дымились на холодном воздухе и расползались по снегу уродливой комковатой кучкой. Облаченный в тельняшку французского моряка и потертые «ливайсы», Хеффаламп возился с тремя дочками Дэвида перед трескучим огнем камина. В теплом уютном доме пахло детьми и хорошей едой. Гноссос оставил у задней двери дробовик, рюкзак и зайца, и точно в эту минуту из кухни появились Грюн и Дрозд с подносом, на котором стояли кофе, песочное печенье и какая-то яблочная вкусность. Все улыбались. — Ну и как? — лукаво спросила Дрозд; волосы ее были закручены в тугой черный узел, — поймал зайчишку? — Где, где? — заверещали девчонки, затрясли тощими косичками и бросились к нему, мгновенно забыв про взъерошенного Хеффалампа. — Ради бога, — заворчал Дэвид, — такое беспокойство, ну что за безобразие. Можете посмотреть, за дверью. — Девчонки умчались, а он поставил поднос у огня, придержав мизинцем дужку толстых очков, чтобы не свалились с носа. Старый повелитель пивной, что там говорить. Все те же мешковатые брюки с распродажи, неизменная оранжевая рубаха и красные подтяжки. Дрозд умело режет яблочный пирог, раскладывает ложки, придерживая подол цветастого крестьянского платья, на ногах одни носочки. — Ну? — спросил Дэвид, — как наша молодая гончая? Ведет себя правильно, приходит, когда зовешь? — Нормально, старик, разве что слишком независима. Но мы сработались. — Хм, — цинично буркнул Хеффаламп. Грюн подмигнул. — Ну так? — Поднимая взгляд от кофейника, щеки покраснели от пара. — Значит, осенью будет в самый раз. Приходите почаще. — Осенью? — переспросил Хеффаламп. Все это время он елозил пальцем по шерстяному ковру, словно проверяя его на прочность. — Хотел бы я знать, кто здесь будет осенью. — Я, детка. Десять лет, как Овус. Тепло и надежно. — А, ну да. — Я вас прошу, — сказала Дрозд, — только не как Овус. И берите пирог, он вкусный, с кислинкой. Гноссос взял у нее тарелку и повернулся к Хеффу: — Что значит «Ну да»? — У меня предчувствие. — Держи его при себе — копи энергию для Кубы. — Ничего, не рассосется. — Кому сахар? — спросил Дэвид. — Или сливки? Стены высокой гостиной старого дома заклеены детскими рисунками: неправдоподобно длинноногие лошади со счастливыми улыбками, страшнорожие тыквы, Дэвид и Дрозд в лодке, сам дом, из окон которого машут флажками члены семейства. С потолка свисают мобили всех сортов, Гноссос вспоминает прошлогодний Хэллоуин, когда он балансировал на верхотуре лестницы, в руке — рулон клейкой ленты, в голове шумит после попойки, и мечтал вернуться в детство, которого на самом деле у него не было, а были только картинки, за которыми он прятал свое унылое бруклинское начало: расплывчатый образ мальчика с греческой фермы; в чулках на резинках он слоняется по ежегодному утреннику Бабушки Мозес, а то улетает в облака, где — мобили из бутылочных крышек, фанерных коробок, морских ракушек, соломенные цветы, бумажные грачи и аисты, картонные куклы в ситцевых панталончиках, катушки ниток, шляпные булавки со стекляшками, сережки, брошки, ожерелья из рисовых зерен, гроздья воздушной кукурузы, плечики с игрушечными одежками, миниатюрные мандолины с вертящимися колками. На деревянных панелях висят настоящие музыкальные инструменты — везде, где только нашлось свободное место: вверх тормашками, боком и задом — цитры из Австрии, разрисованные розами механические арфы из «Сирса», пластмассовые укелеле, гитары — одна, двенадцатиструнная, досталась Дэвиду от Лидбелли, — безладовые банджо, пятиструнные банджо, банджо с шаговыми колками, аппалачские дульсимеры, лютни, бузуки, конт-фагот, два гобоя, альт-саксофон, четыре флейты разной длины, рядом с пианино — ирландская арфа, бонги на каминной полке, нигерийские сигнальные барабаны, присланная Блэкнессом из Бомбея табла, колониальный военный барабан с потрескавшейся кожей, позолоченные орлы и хроматическая гармошка длиной в фут. Повсюду разбросаны детские башмачки, зеркальца, гребешки, куклы всех мастей, игрушечные коляски, кубики, съедобный пластилин пяти цветов, гуашь, чтобы рисовать пальцами, лак для ногтей, пастельные бусинки для ожерелий, лакированные тыковки, сушеные гранаты, перевернутые трехколесные велосипеды и те особые банки, в которых только и хранят миллионы всевозможных форм, контуров, аспектов и безнадежно утраченных воспоминаний детства. Я никогда не знал этого прекрасного времени — его украли, едва я повернулся тощей детской спинкой, запихали в мешок из суровой марли, подвесили грузила смертности и утопили в зловонном канале Гованус. Потомство — мой единственный шанс — маленький Гносси, но без любви мембрана остается ненарушенной. Как долго? Нерожденные дети застывают, пропитанные опиумом клетки мозга шепчут «растрата», кишки расперло ужасом запора. О, крошка Танатос, подари мне свой легкий поцелуй, свой стальной язык изо рта в рот, вкус сладкой окиси, похорони меня в седловине заячьего холма, и дочери Грюна с торчащими косичками забросают лепестками засыпанную пеплом могилу. Но там ничего не растет. После кофе с пирогом Дэвид повел их на прогулку: уже почти традиция, старый сыч знает, что мне нужно. Дрозд — на кухне, весь день чугунки и сковородки, восемь ртов, вода кипит, смеси варятся, пудинги пекутся, мясо маринуется, чечевица мокнет, сидр бродит, отдыхать некогда. В оранжерее было тепло и влажно, пахло мускусом и ботаническими секретами. Они медленно вошли внутрь, Дэвид пропустил Гноссоса вперед, Малиновка крепко держалась за его шею. В зарослях словно бы что-то шевельнулось, потом затихло. Пол закрывала подушка ирландского мха, блестящая и влажная. — Что это? — спросил Гноссос. — Змеи и лягушки, — ответила Крачка и, вывернувшись, потащила их в свои владения. — И еще жаба, мы с Ким поймали ее у Осеннего ручья. — Это для насекомых, — пояснил Дэвид. Хеффаламп отчетливо побледнел, стал оглядываться через плечо, а ноги теперь поднимал осторожно, пристально всматриваясь, куда ступает. — Брр, — нервно воскликнул он и оглянулся, ища единомышленников, — змеи. Никуда не годится. Но вокруг росли фиги и молочай. Дикие тюльпаны, анемоны, жасмин, наперстянка, толокнянка, розовые гвоздики, душистые васильки, алтей, сирийская мальва, фуксии, иберийки, тигровые лилии, рододендроны, зверобой, мимоза, лаванда и еще полсотни бутонов и разновидностей, названий которых Гноссос не знал. — А это что такое? — спросил Хеффаламп, пытаясь переключить внимание Ласточки, заинтригованной его курчавыми волосами, в которых она увлеченно прокладывала пальчиком тоннель. — Семейство Papaveraceae , — сказал Дэвид. — На самом деле — трава, только со щетинками, если присмотреться. Мак. — Мак? — вгляделся Гноссос. — Самосейка. — Дэвид улыбнулся, снял с плеча Киви и опустил ее на землю, потом сорвал красноватый цветок и дал всем понюхать. — Видите? Это не снотворный евразийский цветок. У него белые лепестки, иногда бывают фиолетовыми; семенная коробочка, выделяет молочко. «Летний Снег» Матербола. — Семенные коробочки, — повторил Гноссос. — Без них никак, дети. — Аааахх! — завопил Хеффаламп, подлетая в воздух. Здоровенная черная змея, проложив себе путь сквозь маки, замерла, подняла голову и уставилась на них. Крачка взяла ее в руки и обернула кольцом вокруг шеи: — Не бойся, не кусается. Ласточка решила, что настал подходящий момент, и принялась распутывать самый тугой завиток у Хеффалампа на голове. — Ты что, Ласточка, я ведь живой! — А где моя трава, — спросил Гноссос, — как она поживает? — Ах. Чудесно, можешь себе представить. Вот, смотри. — Дэвид сорвал длинный стебель с крохотными почками. — Всего за три недели, и в такой бедной почве. — Из маленьких желудей, — сказал Гноссос. — Побольше света, видишь, целый день солнце, поменьше воды — р-раз, и выросла. Гноссос удовлетворенно провел ладонью по бортику влажной глиняной кадки. Недолго ждать урожая — устроить деревенский праздник, позвать фермеров со всей округи, будет как у Брейгеля. — У тебя смешные волосы, — объявила Вороба Хеффалампу. Тот густо покраснел и опустил ее на землю, сделав вид, что его очень заинтересовала виноградная лиана. — Смотрите, что я нашла! — воскликнула Киви, коварно улыбаясь; она приближалась к ним на цыпочках, сложив ладошки таинственным мячиком. Затем подняла одну руку — на другой сидела коричневая жаба, которая тут же принялась квакать, выпячивая и втягивая брюшко. — Она ест противных червяков. И личинки. — Ихх. — Это Хефф. Довольный Гноссос снова оглядел цветы — подвинул ящик с цветущей марихуаной, провел по листьям кончиками пальцев. Девчонки, вернув на место змей, лягушек и жаб, сгрудились вокруг Хеффалампа, который за секунду до того подбирался к двери, стараясь не потерять при этом лица. Они дразнили его воображаемыми пауками и ползучими тварями, хихикали и стреляли глазками по сторонам. — Ну хватит, — отмахивался тот, — пошли есть мороженое. Кто хочет эскимо? Дрозд встретила их на крыльце с завернутой в лоскутное одеяльце новорожденной Зарянкой на руках. За подол цеплялась Синица, держа у щеки для безопасности подушку и засунув в рот большой палец. От такого зрелища Гноссос вдруг остолбенел. На боковой стене дома висел старый обеденный колокольчик, черный, размером со здоровенную тыкву. В голове у Гноссоса все завертелось, и он, перекидывая ноги через подвернувшихся девчонок, кинулся к нему и, весело хохоча, дернул за веревку. Трезвон получился таким оглушительным, что у всех заложило уши. — Дэвид, солнце, — радостно орал он, размахивая руками, — дишь твою мать, старый благодетель, я тебя люблю! Но громкий резкий звон разбудил малышку, и она вдруг пронзительно завопила. — Тихо, тихо, — проворковала Дрозд, — это всего лишь Гноссос. А Крачка, делегат от прочих девчонок, посмотрела на отца, как раз в эту минуту переставлявшего защелки на красных подтяжках, чтоб не свалились купленные на распродаже брюки, и спросила: — Папа, а что такое дишьтвоюмать? Они брели в городок под названием Дриада, но в голове у Гноссоса крутился только один образ, да и тот он изо всех сил старался прогнать. Невозможно выиграть у всех. Они шли вдвоем по безлунной дороге, держась из-за редких ночных машин поближе к забору; под сапогами хрустел шлак. Время от времени слышались всхрапы бессонных коров, а иногда прямо над головами зловеще каркали невидимые вороны. Гноссос — рюкзак лупит по спине, а с поднятым капюшоном парки он похож на шаркающего картезианца. Хеффаламп — в армейской куртке Дэвида; длинные тощие руки прячет от холода подмышками, и почти теряясь в темноте, вдруг выстреливает вопросом: — А может, ну их всех в зад, пойдем лучше к Гвидо, а, Папс? — Гвидо истощает, старик, у Гвидо ничего не происходит. Тебе нужен «Экванил»? — Ради такого говна терпеть всю эту скуку? Пьянки — отстой. — Мазохизм, детка. Маленькое зло. — Господи. — Не господи, а совсем наоборот. Поговори с ним перед сном, увидишь, что он тебе ответит. — Тебе — может быть. — Этот кошак, наверное, решил заснять вас с бабой на пленку: в разных позах, тема с вариациями — кто знает? Ты видел в городе его микроавтобус? Этих зомби на заднем сиденье? Ночные создания, старик, распускаются под луной. Прямо над их головами заложила крутой вираж ворона, Хефф пригнулся от неожиданности, потом молча кивнул и засунул руки в карманы. — Зомби. — Чувак Аквавитуса, у них все схвачено, даже этот гаванский кошак с опалом во лбу, как там они его зовут. — Будда, — прозвучал резкий ответ, Хеффаламп нахмурился и прибавил ходу. — Шевелись, у меня время не дурное. — Расслабься, старик. — Расслабиться — это хорошо. — Сплюнул: — Ха. — Что-то не так? — Тебе бы мепробамата для головы. — Отъебись. — В чем дело, старик? Голова качается, подошвы лупят по дороге. — Хефф? — Чего? — Какая тебя муха укусила? — Никакая. — Тогда ладно, я просто подумал, вдруг тебя укусила какая-то муха. Сарказм заставил Хеффа остановиться и повернуться в темноте к Гноссосу. — Слушай, Папс, мы с тобой охуительные друзья и все такое, но я тебе уже говорил про Джек, так что притормози немного, ладно? — Ты о чем? — Это моя девчонка, я ее люблю. — Эй, старик, я не понимаю, о чем ты. — Джек. Я говорю о Джек. — И? — И. С меня хватит того, что она крутится вокруг других баб, чтоб еще и ты трындел о нас и о позах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |

|||||||