|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: БСЭ :: Желязны Роджер :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Справочник по реестру Windows XP :: По заданию преступного синдиката :: «Фирма приключений» :: Малинник Якобсона :: Омен. Последняя битва. :: Невеста поневоле :: Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет |

Кому улыбается океанModernLib.Net / Природа и животные / Санин Владимир Маркович / Кому улыбается океан - Чтение (стр. 6)

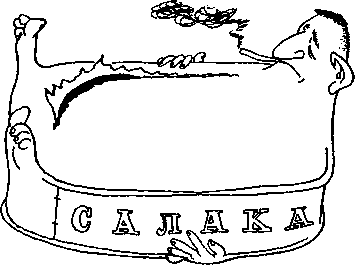

Ребята на «Канопусе» любят Евгеньича за доброжелательную насмешливость, простоту и доступность, и первый помощник редко бывает один. Каждому льстит, когда не только Николаю или Борису, но и ему Евгеньич запросто рассказывает о своей бурной юности, о том, как в боях с бандеровцами создавались комсомольские ячейки на Западной Украине, просто о судовых делах и перспективах. Это уже марка, если Евгеньич относится к тебе фамильярно. Значит, ты парень ничего, стоящий. И очень неуютно чувствует себя тот, кого Евгеньич остроумно и зло высмеивает, с кем разговаривает односложно, сухим, этаким несмазанным голосом. Отношение свое он скрывать не умеет — и не скрывает. В отличие от бурного и взрывчатого сангвиника Шестакова Александр Евгеньевич несколько медлителен и подчеркнуто спокоен; если капитан весело остроумен, то у его первого помощника типично иронический склад ума. И манерой поведения, и речью Сорокин чем-то неуловимо напоминает известного в прошлом киноактера Петра Алейникова из «Большой жизни» — в тех эпизодах, где Алейников посерьезнее обычного. …Перечитал я сейчас все, что написал о Сорокине, и с некоторым ужасом подумал о том, что уж очень он у меня получился положительный. Я понимаю, что для жизненной правды неплохо бы привесить ему хоть какой-нибудь ярлычок, но — пить он не пьет, любит жену и дочку, даже курить бросил. Ну как мне вас убедить, что это не штамп, черт возьми? Землю есть, что не вру? ВОЛЬНЫЕ СЫНЫ ЭФИРА Скоро кончается наше одиночество. Один за другим, с интервалом в сутки, к нам идут траулеры «Ореанда» и «Балаклава», а через десять дней подойдет плавбаза «Шквал», которая примет с «Канопуса» груз и меня. «Шквал» идет из Атлантики, он уже обогнул мыс Доброй Надежды, и каждый вечер радисты получают от плавбазы ее координаты. Вот и сейчас, всматриваясь в листочек с цифрами, Пантелеич определяет на карте местонахождение «Шквала». — Вот здесь. — Пантелеич невозмутимо тычет пальцем в район Бухареста. Мы проверяем. Действительно, судя по радиограмме, «Шквал» сейчас бороздит поля и леса Румынской Народной Республики. Саша Ачкинази, ворча, исправляет ошибку в широте и отправляет плавбазу на место — к южным берегам Африки. Мы сидим в каюте начальника радиостанции. Идет «вечерний звон». Саша яростно спорит с Пантелеичем, который на ходу импровизирует, какие последствия могла бы иметь злополучная ошибка в широте. — Это что, — говорит Коля Цирлин. — Один мой напарник дежурил ночью, весь вечер он развлекался и очень устал, все время клевал носом. В конце радиограммы на имя начальника главка он задремал, а очнулся в конце другой. Можете себе представить, какая физиономия была у начальника, когда наутро он прочитал радиограмму: «Немедленно отгрузите дизеля трансформаторы противном случае вынужден применить санкции целую нежные щечки твой Миша». Тема благодатная. Витя тут же рассказывает про доктора, который в спешке вырвал здоровый зуб, посмотрел, ужаснулся, и вырвал еще один, тоже здоровый; я рассказал о знаменитой газетной ошибке: «Петренко Павел Кузьмич возбуждает дело о разводе с Ивановым Степаном Васильевичем»; запас веселых ошибок нашелся у всех. — Вам бы только посмеяться, — трагическим голосом говорит Саша. — А со мной однажды такое произошло, что даже сейчас волосы дыбом встают. И Саша проводит ладонью по своей наголо остриженной голове. — Дело было года три назад, в Баренцевом море, — выдержав положенную паузу, продолжает он. — Мы вышли из шторма, потрепанные и замерзшие как собаки. Ветер, мороз, мы мокрые, дрожим крупной дрожью, а выпить — ни у кого ни грамма. Хоть бы стопочку для согрева души! Трагедия! Ангина, бронхит, воспаление легких — Север, сами понимаете. И тут мы видим, что механик жмется, чешется, гримасничает — словом, навалились мы на него и выжали бутылку спирта с каким-то странным запахом подозрительного цвета… — «Букет Абхазии», — предположил Борис Кононов. — Да, очень похоже. Значит, профильтровали мы его, очистили, как могли, а пить боимся. Черт его знает, что это за напиток. А к нам на траулер приблудился пес, большая и прожорливая дворняга, вечно пасся около камбуза. Решили провести опыт. Уговорили пса вылакать блюдечко и стали изучать реакцию. А пес быстро повеселел и забегал по палубе, как щенок, — понравилось! Все в порядке. Мы со спокойной душой выпили, закусили консервами. Вдруг в кубрик вбегает механик, трясясь, как пугало на ветру, губы белые, глаза вылезли на лоб. — Беда! — кричит. — Спасайтесь, братцы! Пес… издох! Нам стало нехорошо. Выскакиваем на палубу — так и есть: пес лежит мешком, лапы в сторону. — К доктору! — орет механик. — Полундра! — Я бы вам такую процедуру устроил, — мечтательно проговорил Витя, — что в день свадьбы вспоминали бы, идиоты! — Не волнуйся, Витюша, — успокоил Саша, — твой изувер коллега нам так промыл желудки, что из медпункта мы выползли на четвереньках, полудохлые от слабости. Б-р-р! И еще прорычал нам вслед: «Три дня будете сидеть на манной каше!» Инквизитор! Ну, Бог с ней, с манной кашей, думаем, зато спасли свои жизни. Выползаем, значит, на палубу, и потускневшими глазами видим такую романтическую картину. На корме стоит и показывает на нас пальцами гогочущая толпа, а воскресший пес, взвизгивая от удовольствия, грызет кость. Оказывается, этот пропойца просто уснул или притворился спящим, чтобы поизмываться над нами и напугать до смерти. У меня из головы не выходит «Шквал». И домой хочется, и жаль оставлять ребят надолго, еще на целых три месяца. Взглянув на меня, Саша безошибочно определяет мои мысли. И мы начинаем вспоминать о доме, о женах, друзьях — вечный и приятный разговор. Пантелеич рассказывает о своей родной Херсонщине, об островках в устье Днепра, где водится всякая дичь, о гигантских и необыкновенно сочных двухпудовых арбузах. Идя навстречу горячим просьбам слушателей, Пантелеич устанавливает вес арбузов в один пуд, но больше не уступает ни грамма. Он клянется и предлагает лично проверить правоту его слов. Мы тут же решаем будущим летом ехать к нему в гости, чтобы всласть поохотиться на островках и поесть легендарных арбузов. Все размечтались. Всем сразу ужасно захотелось в лесную прохладу, где можно поваляться на зеленой травке, отведать жареных грибов и услышать пение лесных птиц… — А я, — вносит диссонанс Витя, — куда с большим удовольствием попрактиковался бы в хорошо оборудованной операционной… Впрочем, — веселее добавил он, — завтра подойдет «Ореанда», и мы кое-кем займемся. Через пару дней мы кое-что кое у кого вырежем! Дед сокрушенно погладил ладонью свой живот. Сначала он заявлял, что только хирург с мировым именем достоин чести вырезать его аппендикс, но после очередного приступа пересмотрел свою позицию. Теперь над Борисом неотвратимо повис дамоклов скальпель — судовым врачом на «Ореанде» работает знаменитый среди рыбаков хирург Клавдия Ивановна Кабоскина, и в ее присутствии он великодушно обещал разрешить себя ошкерить. Над несчастным Дедом смеются. Особенно изобретателен Саша, изысканно остроумный человек. Я о нем до сих пор мало говорил, а он интересный парень. Донельзя загорелый, черноглазый и черноусый, страстный непоседа, Саша в свои двадцать восемь лет успел побывать в четырех океанах, и в его цепкую память въелись сотни разных морских эпизодов, забавных и трагических, о которых он охотно рассказывает. Энергичный, бесшабашно веселый, большой мастер, никого не обижая, поднять на смех кого угодно, Саша — хорошие дрожжи для любого коллектива. К тому же он превосходный радист, любит и хорошо знает сложное оборудование своего хозяйства. С ним в паре работает Коля Цирлин, высокий и привлекательный, сразу располагающий к себе человек. Он на несколько лет старше Саши, но с рыбаками вышел в море впервые: после службы на военном флоте он долго работал на суше. В отличие от своего начальника он молчалив, его трудно вызвать на разговор, хотя Коля умный и приятный собеседник. Он радист экстра-класса, навсегда влюбленный в эфир, готовый сутками блуждать по нему, как куперовский Следопыт по лесам. Очень сдержанный и трудолюбивый человек, Коля застенчив и скромен. Это о нем Честертон мог бы сказать, что такого человека можно знать годами и не догадываться, что он чемпион по шахматам. Лишь месяца полтора спустя нашего знакомства я случайно узнал, что Коля — мастер спорта по вольной борьбе и не раз занимал призовые места. У радистов на «Канопусе» было особое, даже исключительное положение. Капитан их оберегал, как музыкант уши. Любому человеку на судне могла найтись замена, но не этим двум ребятам. Они были незаменимы. Ибо «Канопус» почти круглые сутки должен слушать эфир. Чего стоит затерянный в океане траулер без связи с землей, с другими судами? Точки и тире, которые радисты вылавливали из эфира и посылали в эфир, были невидимыми нитями, связывавшими с жизнью восемьдесят рыбаков. Комариный писк, доносившийся из радиорубки, как райская музыка, снисходил на заброшенные в океан рыбацкие души. Если работает рация — все спокойны. Спокоен капитан: он регулярно получает инструкции, благодарности и нагоняи от начальства. Спокойны матросы: раз в неделю они узнают, что жены любят их и скучают, а мамы благословляют. Спокоен весь экипаж: в случае беды в эфир полетит «SOS», и по святому морскому обычаю проходящие мимо суда придут на помощь. По три раза в день Саша и Коля входили в рулевую рубку и с праздничной торжественностью объявляли по трансляции: «Внимание! Получены радиограммы на имя…» И перечисленные счастливцы, козлами перепрыгивая через комингсы, вихрем неслись в радиорубку и выходили из нее, широко улыбаясь и не отрывая глаз от листочка с заботливо отпечатанным на машинке текстом. И вскоре весь экипаж знал, что Лешкина сестра вышла замуж, что Сашкин брат учится скверно и ему нужно по радио всыпать, а радиограмма находчивой Володькиной жены ходила по рукам, как образец тонкого психологического подхода: «Люблю жду скучаю зпт возвращайся скорей мой ненаглядный тчк Присмотрела симпатичные туфельки сорок рублей санкционируй покупку твоя Звездочка». И счастливый Володька отвечал, что он тоже любит, ждет и скучает и, конечно, санкционирует покупку симпатичных туфелек за сорок рублей. Здесь бы мне хотелось сказать о другом, менее лирическом обстоятельстве. Радиограммы — это, безусловно, очень здорово, очень приятно. Без этих двух десятков слов в неделю на море жить трудно. Но каждое такое слово обходится рыбаку и его семье в три копейки. Почему? Этого я никак не могу понять. Мы с вами, сухопутные люди, можем писать родным и знакомым длинные письма, размер которых зависит только от нашего терпения, телеграммы для нас — редкая необходимость. Другое дело — рыбак. Для него радиограмма — единственная возможность узнать, все ли дома живы-здоровы, единственная возможность сообщить родным, что он загорел, поправился и чувствует себя хорошо. Почему же за эти несколько обязательных строк берут деньги? Ведь за полгода скупые строки оборачиваются очень большой суммой. Я убежден, что это несправедливо. Наверное, человек, установивший такую систему, чего-то не понял. Думаю, он никогда не был в море и не знает, что получить весточку из дому, от которого находишься в пяти тысячах миль, — это не блажь, а жизненная потребность. К своей почте рыбаки относятся с нежностью, радиограммы и редкие — одно-два за рейс — письма хранятся до возвращения домой и зачитываются до дыр. Я помню, какой праздник был на траулерах, когда мы, свеженькие, только две недели назад из Севастополя, подошли к Рас-Фартаку. Со всех судов к нам направились дорки — так называют моряки большие моторные шлюпки, и мы бережно спускали вниз, в протянутые руки давно покинувших родные берега ребят мешки с письмами, связки газет, посылки. В этот день произошел случай, который произвел на нас тяжелое впечатление. Один парень с «Алушты», принимая почту, уронил письмо. Океан был неспокойный, и конверт быстро исчез в волнах. Парень так и не попытался его достать, хотя мог это сделать. Я не буду называть фамилию и позорить этого человека, но уверен, что, несмотря на свою внушительную бороду и могучие бицепсы, он не настоящий моряк. Он преступил неписаные морские законы, лишив своего товарища такой большой радости — нескольких страниц домашних новостей. Была и трагедия. Один матрос с «Болшево» десять раз предупредил, что адресованную ему посылку нужно опускать сверхосторожно. — Там это… радиолампы! — тревожился он. — Понежнее, ребятки. Окончание этой истории я знаю от очевидца. Бережно прижимая к сердцу драгоценную посылку, матрос поднялся на траулер, где взволнованные приятели уже приготовили закуску, распаковал сверток, и каюту огласило горестное «ах!» — свидетельство разбитых вдребезги надежд. Содержание свертка оказалось чудовищно нелепым: большая банка стрептоцидовой мази. Оказывается, матрос перед уходом в море договорился, что на хитро зашифрованную радиограмму: «Срочно высылай мазь», жена с попутным судном перешлет бутылку коньяку. Но то ли жена забыла об этой договоренности, то ли в ней взыграло чувство юмора, но радиограмма была понята слишком прямолинейно…  С Колей Цирлиным и Сашей Ачкинази меня связывала не только дружба, но и сугубо деловые контакты. Уже в самом начале плавания я пригрозил ребятам, что скоро начну оглушать их своими корреспонденциями в редакцию. Но вольные сыны эфира, стучавшие на ключе с потрясающей скоростью, снисходительно улыбались. «Подумаешь, лишняя сотня слов!» — пренебрежительно говорили они, не подозревая, какой камень держу я у себя за пазухой. Пять раз я вручал им радиограммы по тысяче с лишним слов в каждой, и пять раз радисты хватались за сердце. От их тяжелых вздохов вибрировала аппаратура. Это, конечно, шутка. Только благодаря искренне дружескому отношению этих славных товарищей я чувствовал себя не последним на «Канопусе» человеком. Без всякой ложной скромности признаюсь: мне было очень приятно, что члены экипажа слушают по радио свои фамилии, рассказы о себе. И это сделали Коля Цирлин и Саша Ачкинази, иногда работая даже по ночам, чтобы хотя бы частями, используя свободное в эфире время, передать на землю мои очерки. ВСТРЕЧА С «ОРЕАНДОЙ» На «Канопусе» волновались. Экипаж гладил шорты. Гриша Арвеладзе, раздираемый на части гамлетовскими сомнениями, решил пожертвовать двумя последними алмазами из своей опустевшей сокровищницы и украсил стол капитанской каюты бутылкой «Столичной» и банкой черной икры. Самыми занятыми людьми на судне оказались электромеханик Иосип Петрук и матрос Виктор Овсянников. Став на ударную вахту, они с немыслимой быстротой стригли давно заброшенные шевелюры. Ибо в этот день все хотели быть красивыми: на горизонте показалась «Ореанда». Она была точной копией нашего «Канопуса», долгожданная «Ореанда», и поэтому казалась еще более родной. Ну просто как сестричка. Мы смотрели на нее с огромным уважением: «Ореанда» находилась на промысле уже семь месяцев и будет еще четыре — так называемый спаренный рейс, который разрешается только при условии согласия всего экипажа. Одиннадцать месяцев в море! «Ореанда» полгода промышляла сардинопса в Атлантике и теперь перекочевала в Индийский океан по личному приглашению капитана Шестакова: давайте, ребятки, прошвырнемся вместе, веселее будет, да и рыбку половим настоящую, не чета вашему жалкому сардинопсу! Мы видим, как с «Ореанды» спускают дорку, в нее один за другим соскакивают люди, и дорка, подпрыгивая на волнах, идет к нам. Мы уже различаем лица наших гостей, разодетых в пух и прах: белоснежные нейлоновые рубашки, отутюженные шорты и шикарные рыбацкие босоножки на резиновом ходу. И — непременный атрибут — аристократические белые перчатки на могучих загоревших руках. Дорка под приветственные клики делает круги почета вокруг «Канопуса», и на борт поднимаются капитан Николай Боголюбов, первый помощник Иван Голубь, доктор Клавдия Ивановна и десяток матросов с «Ореанды». Наверное, за эти несколько минут от нас в испуге разбежалась вся рыба: шум, смех, объятья, поцелуи заглушили первозданный рокот океана. Эти незнакомые многим из нас люди казались самыми близкими и родными, друзьями до гробовой доски. Шутка ли сказать — после долгого одиночества встретить в открытом море земляков и братьев по оружию! Если я напишу, что дорогих гостей усадили в президиум общего собрания и стали делиться с ними опытом производственной работы, вы мне все равно не поверите. Их немедленно, тут же, на корме расхватали по рукам и развели по каютам: спасибо государству и Арвеладзе, которые обеспечили «Канопус» хорошим запасом доброго сухого вина. К черту ханжей! В этот день можно выпить с друзьями, закусить лучшей в мире закуской — свежей креветкой — и досыта наговориться по душам. Что такое бутылка водки и несколько бутылок «Алиготе» для восьми здоровых, опаленных тропическим солнцем рыбаков, собравшихся в каюте капитана? «Ничего, на земле добавим», — утешают друг друга товарищи. К тому же встреча опьяняет не хуже вина. Потекли воспоминания, рыбаки делятся друг с другом радостями и неудачами, идет приятный, интимно-профессиональный разговор. Капитан «Ореанды» и его первый помощник мне понравились сразу. Николаю Боголюбову двадцать девять лет. Чуть выше среднего роста, широкоплечий, с очень ясными глазами и обаятельной улыбкой, этот человек как-то быстро располагает к себе. Боголюбов совсем недавно стал капитаном; держится он хотя и просто, но уверенно, осанисто. Чувствуется, что с таким начальством легко и приятно работать. Иван Тихонович Голубь — самый пожилой человек из всех, кого я до сих пор видел на море. Он просто глубокий старик: ему сорок два года. По внешнему виду не больше тридцати пяти, но по паспорту все-таки сорок два. Необычайно быстрый, живой, настоящая ртуть, он сразу заполнил каюту шутками, обрушил каскад насмешек на своего невозмутимого друга Александра Евгеньевича и со смехом принимал ответные выпады. У Ивана Тихоновича было одно слабое место, по которому Евгеньич не преминул нанести свой главный удар: оказывается, первый помощник «Ореанды» сбежал в море, как мальчишка. Эта история доставила всем большое удовольствие. Бывший военный моряк Иван Тихонович Голубь несколько лет назад по воле обстоятельств демобилизовался. Едва успел капитан третьего ранга снять черный с золотом китель, как его усадили за стол начальника Севастопольского отдела распределения жилой площади. И на бедного Ивана Тихоновича обрушились такие житейские бури, по сравнению с которыми морские штормы выглядели ласковым бризом. В его руках разрывался телефон, хорошо тренированное тело раскисало на заседаниях, голова пухла от заявлений, ходатайств друзей, расследований и даже анонимок — короче, Голубь понял, что «рожденный плавать заседать не может». Он сбежал на «Ореанду» и, очутившись в родной стихии, начал постепенно забывать кошмарный сон — работу распределителя севастопольских квартир. Сейчас, в окружении друзей, Иван Тихонович добродушно посмеивается над своим ужасным прошлым — вокруг, куда ни взглянь, море, и только море. Хорошо жить моряку на море! Дверь с треском распахнулась, в каюту ворвался гигантского роста, повыше нашего Зинченко, парень и с воплем «Аркаша, здоров!» бросился Шестакову на шею. Точнее, поднял Аркадия Николаевича и с хрустом прижал его к своей широкой, как обеденный стол, груди. — Понимаешь, Аркаша, — загремел гигант, — завертелся в сутолоке и не успел тебя как следует потискать! Привет, братишка! И новые объятья с хрустом, из которых наш крепыш капитан вышел изрядно помятым. Так встретились старые друзья: бывший матрос, а ныне рефмашинист «Ореанды» Борис, и бывший матрос, а ныне капитан-директор «Канопуса» Шестаков. — А ну-ка садись, — строго приказал Борису Иван Тихонович. — Выпей полчарки и не забывай, что перед тобой сидит не Аркаша, а капитан Аркадий Николаевич. Понял? — Так точно, понял, — виновато пробормотал Борис. — Ну, твое здоровье, Аркаша! — Как ты сказал? — набросился на него Иван Тихонович. — Немедленно исправиться! — Ну, Аркадий Николаевич, — проворчал гигант и потише, но вполне явственно добавил: — Все равно Аркаша… Минут десять все наперебой доказывали потрясенному Борису, что к капитану при всех нельзя обращаться так фамильярно, и он наконец понял. Он поклялся, что отныне будет называть своего друга только по имени-отчеству, и минуту спустя так рявкнул: «Аркаша, дорогой!», что из иллюминатора чуть не вылетели стекла. После этого на Бориса махнули рукой — неисправимый человек, ничего не поделаешь. А прошло еще с полчаса, и капитану Шестакову снова напомнили, как звучит его имя в устах друзей. Коля Цирлин принес радиограмму от капитана «Балаклавы», и Аркадий Николаевич, ухмыляясь, прочитал вслух: «Дорогой Аркаша, завтра буду в твоем районе. Подготовь карту глубин хода рыбы чтобы сразу включиться промысел. Дед Калайда». Борис торжествовал. — Да пойми же ты, мальчишка, — весело втолковывал ему Голубь, — что Калайда — дедушка, он может и меня Ваней назвать, и Боголюбова Колей. А ты должен к нам относиться с бла-го-го-вением! — Эх, нечего выпить за здоровье Харитоныча, — сокрушался Аркадий Николаевич. — Может, у него самого найдется? Все заулыбались. Всем хорошо было известно, что дедушка Калайда угощает друзей только боржомом — зато в неограниченном количестве. Наговорившись вдоволь и отведя душу, гости долго ходили по «Канопусу» и действительно делились опытом. Их заинтересовали наши разделочные машины (одну из них капитан тут же подарил «Ореанде»), трал последней конструкции и, конечно, штурманские карты. А потом мы нанесли «Ореанде» ответный визит. Избитый штормами траулер выглядел непрезентабельно: краска местами облупилась, на бортах кое-где проступала ржавчина, но, поднявшись на судно, я поразился ослепительной чистоте помещений и палуб, благоустроенному уюту. Повсюду были сооружены тенты для защиты от солнца, на пеленгаторной палубе — настоящий солярий, с циновками и гамаками. Здесь под навесом лежали матросы, сражаясь в шахматы, а в гамаке весело сопел носом Иван Ефимович Надежников, начальник радиостанции. В благоустройстве «Ореанда» явно дала нам сто очков вперед, и мы восхищенно цокали языками. Но мне показалось, что на симпатичных ребятах «Ореанды» лежит печать усталости. Внешне они ничем не отличались от наших: в большинстве своем такие же молодые, с крепкими загорелыми торсами и рельефными мускулами. И все-таки они устали: наверное, на стометровке наши дали бы им фору в целую секунду. Все они добровольно ушли в спаренный рейс, и при желании каждый из них мог на попутной плавбазе вернуться обратно, но из всего экипажа этим правом воспользовались всего три-четыре человека, причем двое — для сдачи экзаменов в мореходное училище. Возможно, отпросились бы домой и некоторые другие, очень уставшие ребята, но столь развитое у моряков, как ни у кого другого, чувство товарищества не позволило им это сделать. И все же мне думается, что находиться одиннадцать месяцев в море — это слишком много. Вряд ли они нужны, жестокие спаренные рейсы. Быть может, экономически они и выгодны, но психологически, безусловно, убыточны. ВЦСПС все неохотнее дает разрешение на спаренный рейс, и правильно делает. Это мое субъективное мнение, но знаю, что многие его разделяют. Я прожил на «Ореанде» полтора суток и, конечно, не многое увидел. Но из того, что удалось увидеть, особенно запомнился настоящий культ детей. Была даже выпущена специальная стенная газета «Все дети экипажа», где под двумя десятками детских головок разместились смешные и трогательные текстовки. — Мои голубки! — похвастался Голубь, показывая фотографию двух красивых девочек, Гали и Иры. — Одна из них за время моего плавания вступила в комсомол, а другая в пионеры. И Иван Тихонович шутит, что, пока он бродит по океанам в спаренном рейсе, старшая успеет вступить в партию, а младшая в комсомол. На «Ореанде» мне рассказали забавную историю, которая закончилась совсем недавно. Три человека на траулере в прошедшую неделю плохо спали: рыбмастер Всеволод Балаевский, матрос Толя Дегтярев и рефмашинист Слава Филиппов. Все свободное время они, как тени, шатались вокруг радиорубки, умоляюще глядя на радистов. Первым глубоко и свободно вздохнул Балаевский. Он впервые в жизни стал папой, и в честь маленького Балаевского над океаном разнеслись три мощных приветственных гудка. А два дня спустя друзья качали Толю Дегтярева. Он мечтал о дочери, и Марина учла пожелание мужа. И снова «Ореанда» салютовала счастливому папе. Прошло еще два дня, и Иван Тихонович объявил по трансляции: — Товарищи рыбаки! Только что получена радиограмма: Слава Филиппов, передовик производства, отличился и в семейной жизни! Он стал папой… двух сыновей! Ура Филиппову!  И тут началось такое, что даже неумолимый старпом Анатолий Васильевич не выдержал и разрешил начпроду выдать двойную порцию сухого вина. А счастливый и растерянный папа лунатиком бродил по судну и приставал ко всем с удивительно однообразными вопросами: «А как я буду их возить? Есть такие коляски? А как я буду их отличать?» Ему, разумеется, дали тысячу советов, которые окончательно запутали папу. Шумно было в эти дни на «Ореанде»! Познакомили меня и с третьим штурманом, Яковом Леонидовичем, в вахту которого был поднят ставший легендарным трал: в нем оказался… камень весом в 700 килограммов. И бедного Якова Леонидовича долго изводили частушками и пародийными заметками в стенгазете, сочиненными в честь его неслыханной удачи, вроде: «Яков Леонидович, воодушевленный достигнутой победой, обязался заставить океан отдать свой очередной клад — вулканическую скалу с останками ископаемого кита…» Вместе со всеми сочувствовал я и Володе В., несчастной жертве футбольных страстей. Когда в финальной игре на Кубок встретились московский «Спартак» и минское «Динамо», Володя поставил на «Динамо» и проиграл… полбороды. Экзекуция для торжественности производилась вечером. На корме, залитой светом прожекторов, Володю при огромном стечении народа обрили и своей ампутированной бородкой он веселил экипаж целые сутки. Николай Николаевич Боголюбов, который так молод, что не только дедушке Калайде, но и мне хотелось называть его «Коля», при более близком знакомстве понравился еще больше. Экипаж относился к нему с искренней привязанностью. Капитан быстр и решителен, и, хотя свои распоряжения он сдабривает солидной дозой юмора, слушаются его беспрекословно. Как и мой Аркадий Николаевич, он очень начитан и интеллигентен, непринужденно остроумен и вообще приятный собеседник. Капитан Боголюбов, удачливый и смелый, на отличном счету, он один из той плеяды рыбацкой молодежи, у которой большое будущее. И еще мне удалось познакомиться с одним необыкновенным человеком — Клавдией Ивановной. Но о ней — в следующей главе. КЛАВДИЯ ИВАНОВНА Я смотрю на Клавдию Ивановну с острым любопытством. Хорошо рассчитанными движениями она раскладывает инструменты (словечко-то какое — инструменты! Будто на человеке гайку завинчивать!), сдержанно переговаривается с бледным Витей и покрикивает на меня. — Ты что стоишь, как, простите, столб? Выноси стулья, принеси халаты. И не вздумай руками трогать! Где мыло? Да не туалетное, Боже мой, хозяйственное! Я забегал по медпункту. Я был даже малость разочарован. Женщина как женщина, самая что ни на есть обычная, лет под пятьдесят (это между нами). Но ведь ее прибытие опередили легенды! О ней рассказывали разные чудеса. Когда «Ореанда» промышляла в Атлантике, Клавдию Ивановну вызывали со всех судов, даже за десятки миль, лишь бы она сделала операцию. Только она, и никто другой. Сначала врачи-мужчины оскорблялись, пытались обижаться, но потом, смирив гордыню, сами стали радировать на «Ореанду»: «Просим срочно прибыть на „Алеут“ зпт тяжелый случай кишечной непроходимости», «Ждем на „Муссоне“, „Вы необходимы на «Кореизе“. Вот вам и что ни на есть обычная! «Я смотрю ей вслед, ничего в ней нет», но когда я увидел ее глаза, то понял, что человек с такими глазами не может быть обычным. Я не физиономист и часто ошибаюсь в людях. Но в глазах Клавдии Ивановны нельзя было ошибиться. Они очень добрые — и вдруг начинают отсвечивать сталью, ласковые — и мгновенье спустя колючие и насмешливые. О, у этой женщины есть характер, будьте покойны! Но об этом потом. А пока я бегаю по операционной в качестве «прислуги за все»: протираю спиртом ампулы с новокаином, убираю ненужные предметы, готовлю ремни, мыло и щетки для мытья рук. Витя волнуется и нервно трет платочком лоб. На нем еще нет стерильных перчаток, и это еще допустимо, а после, во время операции, я то и дело буду прикладывать полотенце к Витиному лбу. А Борис сидит в своей каюте и курит одну сигарету за другой. Рядом с ним — Александр Евгеньевич, великодушный Евгеньич, который на сутки освободил Деда от клятвы. Евгеньич шутит, а Дед невесело улыбается. Впрочем, никто от него и не требует, чтобы он хохотал. Лично я еще не видел человека, который изнемогал бы от смеха, зная, что через полчаса его будут вскрывать, как консервную банку. И вот эти полчаса проходят, и я приглашаю Деда к столу. Не к тому столу, за которым сидят, а совсем наоборот. Борис быстрыми затяжками докуривает сигарету, бросает прощальный взгляд на свою каюту и храбро идет в операционную. Из всех дверей высовываются головы, Деду желают ни пуха ни пера.  — Сейчас будут шкерить Деда, — разносится по «Канопусу». И все затихает. Даже волны и те понимают, что сейчас следует вести себя корректно, потому что качка на море — самый опасный враг хирурга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

|||||||