|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Дансени Лорд :: Борхес Хорхе Луис :: Лесков Николай Семёнович :: Твен Марк :: Ламур Луис :: Картленд Барбара :: Чапек Карел :: Коллектив Рубоард :: Дойл Артур Конан Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Странное заявление :: Бурый волк :: Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля :: Подарок для Тамухи :: Принц убивший дракона :: Ой, кто идет! :: Обоюдоострый меч :: Волшебный напиток :: Пм-2000 |

Пошехонская старинаModernLib.Net / Отечественная проза / Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович / Пошехонская старина - Чтение (стр. 23)

Но ежели и этого будет недостаточно, чтобы спасти душу, то она и другой выход найдет. Покуда она еще не загадывала вперед, но решимости у нее хватит… Была ли вполне откровенна Мавруша с мужем — неизвестно, но, во всяком случае, Павел подозревал, что в уме ее зреет какое-то решение, которое ни для нее, ни для него не предвещает ничего доброго; естественно, что по этому поводу между ними возникали даже ссоры. — Не стану я господскую работу работать! не поклонюсь господам! — твердила Мавруша, — я вольная! — Какая же ты вольная, коли за крепостным замужем! Такая же крепостная, как и прочие, — убеждал ее муж. — Нет, я природная вольная; вольною родилась, вольною и умру! Не стану на господ работать! — Да ведь печешь же ты хлебы! хоть и легкая это работа, а все-таки господская. — И хлебы печь не стану. Ты меня в ту пору смутил: попеки да попеки! а я тебя, дура, послушалась. — Буду печь одни просвиры для церкви божьей. — А ежели барыня отстегать тебя велит? — И пускай. Пускай как хотят тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут — я воли своей не отдам! И действительно, в одну из пятниц ключница доложила матушке, что Мавруша не пришла за мукой. — Это еще что за моды такие! — вспылила матушка. — Не знаю. Говорит: не слуга я вашим господам. Я вольная. — А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее, да и оболтуса-мужа кстати позвать. Предсказание Павла сбылось: Маврушу высекли. Но на первый раз поступили по-отечески: наказывали не на конюшне, а в девичьей, и сечь заставили самого Павла. Когда экзекуция кончилась, она встала с скамейки, поклонилась мужу в ноги и тихо произнесла: — Спасибо за науку! Но хлебов все-таки более не пекла. С этих пор она затосковала. К прежней сокрушавшей ее боли прибавилась еще новая, которую нанес уже Павел, так легко решившийся исполнить господское приказание. По мнению ее, он обязан был всякую муку принять, но ни в каком случае не прикасаться лозой к ее телу. — Срамник ты! — сказала она, когда они воротились в свой угол. И Павел понял, что с этой минуты согласной их жизни наступил бесповоротный конец. Целые дни молча проводила Мавруша в каморке и не только не садилась около мужа во время его работы, но на все его вопросы отвечала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвета в будущем не предвиделось; даже представить себе Павел не мог, чем все это кончится. Попытался было он попросить «барина» вступиться за него, но отец, по обыкновению, уклонился. — Рабы вы, — ответил он, — и должны, яко рабы, господам повиноваться. — Это так точно, — попробовал возразить Павел, — но ежели такой случай вышел. — Никакого случая нет, просто с жиру беситесь! А впрочем, я, брат, в эти дела не вмешиваюсь; ничего я не знаю; ступай, проси барыню, коли что… Матушка между тем каждодневно справлялась, продолжает ли Мавруща стоять на своем, и получала в ответ, что продолжает. Тогда вышло крутое решение: месячины непокорным рабам не выдавать и продовольствовать их, наряду с другими дворовыми, в застольной. Но Мавруша и тут оказала сопротивление и ответила через ключницу, что в застольную добровольно не пойдет. — Да ведь захочет же она жрать? — удивлялась матушка. — Не знаю. Говорит: «Ежели насильно меня в застольную сведут, так я все-таки там есть не буду!» — Врет, лиходейка! Голод не тетка… будет жрать! Ведите в застольную! Но Мавруша не лгала. Два дня сряду сидела она не евши и в застольную не шла, а на третий день матушка обеспокоилась и призвала Павла. — Да что она у тебя, порченая, что ли? — спросила она. — Не знаю, сударыня. Хворая, стало быть. — Хворые-то смирно сидят, не бунтуют; нет, она не хворая, а просто фордыбака… Дворянку разыгрывает из себя. — С чего бы, кажется… — Насквозь я ее мерзавку, вижу! да и тебя, тихоня! Берегись! Не посмотрю, что ты из лет вышел, так-то не в зачет в солдаты отдам, что любо! — Отпустите нас, сударыня! Я и за себя, и за нее оброк заплачу. — Ни за что! Даже когда иконостас кончишь, и тогда не пущу! Сгною в Малиновце. Сиди здесь, любуйся на свою женушку милую! Но всё это был только разговор, а нужно было какой-нибудь практический выход сыскать. Ничего подобного матушка в помещичьей своей практике не встречала и потому находилась в великом смущении. Иногда в ее голове мелькала мысль, не оставить ли Маврушу в покое, как это уж и было допущено на первых порах по водворении последней в господской усадьбе; но она зашла уж так далеко в своих угрозах, что отступить было неудобно. Этак и все, глядя на фордыбаку, скажут: и мы будем склавши ручки сидеть! Нет! надо во что бы ни стало сокрушить упорную лиходейку; надо, чтоб все осязательно поняли, что господская власть не праздное слово. И тем не менее все-таки пришлось, в конце концов, отступить. Распоряжения самые суровые следовали Одни за другими, и одни же за другими немедленно отменялись. В сущности, матушка была не злонравна, но бесконтрольная помещичья власть приучила ее сыпать угрозами и в то же время притупила в ней способность предусматривать, какие последствия могут иметь эти угрозы. Поэтому, встретившись с таким своенравным сопротивлением, она совсем растерялась. — Ведите, ведите ее на конюшню! — приказывала она, но через несколько минут одумывалась и говорила: — Ин прах ее побери! не троньте! подожду, что еще будет! Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и силком водворить Маврушу в застольную; но когда внизу, из Павловой каморки, послышался шум, свидетельствовавший о приступе к выполнению барского приказания, матушка испугалась… «А ну, как она, в самом деле, голодом себя уморит!» — мелькнуло в ее голове. Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка видела это, мучилась, но ничего поделать не могла. — Ест? — беспрерывно осведомлялась она у ключницы. — Отказывается покуда. — Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать ему, негодяю, что если он хоть корку хлеба ей передаст, то я — видит бог! — в Сибирь обоих упеку! Но едва вслед за тем приносили в девичью завтрак или обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек (даже перед ними она уже не скрывалась) и говорила: — Снеси… ну, этой!.. щец, что ли… Да не сказывай, что я велела, а будто бы от себя… Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведет эту борьбу дальше, то ей придется все дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой рабы. Как ни горько было это сознание, но здравый смысл говорил, что надо во что бы ни стало покончить с обступившей со всех сторон безалаберщиной. И надо отдать справедливость матушке: она решилась последовать советам здравого смысла. Призвала Павла и сказала: — Который уж месяц я от вас муку мученскую терплю! Надоело. Живите как знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мне попадется — уж не прогневайся! Прав ли ты, виноват ли… обоих в Сибирь законопачу! И тут же сделала распоряжение, чтобы Маврушу не трогать, а Павла опять перевести на месячину, но одного, без жены. — А она пускай как знает, так и живет. Задаром хлебом кормить не буду. Примирившись с этой развязкой, матушка на несколько дней как будто примолкла. Голос ее реже раздавался по дому, приказания отдавались тихо, без брани. Она поняла, что необходимо, чтоб впечатление, произведенное странным переполохом на дворню, улеглось. С своей стороны, и Мавруша присмирела или, лучше сказать, совсем как бы перестала существовать. Сидела как узница в своей каморке и молчала, угнетаемая одиночеством и горькими мыслями о погубленной молодости. Во мне лично, тогда еще почти ребенке, происшествие это возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался спуститься вниз, в Павлову комнату, чтоб посмотреть на Маврушу, но едва подходил к двери, как меня брала оторопь, и я возвращался назад, не выполнив своего намерения. Зато всякий раз, когда мне случалось быть в саду, я нарочно ходил взад и вперед вдоль фасада дома, замедлял шаги перед окном заповедной каморки и вглядывался в затканные паутиной стекла, скрывавшие от меня ее внутренность. И мне слышалось, словно кто-то там тихо стонет. Как бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мавруша не только отшатнулась от него, но даже совсем перестала с ним говорить. Победа, которую она одержала над властной барыней, наводившей трепет на все окружающее, далеко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тут и победы не было, а просто надоело барыне возиться с бестолковой рабой, которая упала ей как снег на голову. Положение вещей нимало от этого не изменилось. И до победы Мавруша была раба, и после победы осталась рабою же — только бунтующеюся. Поэтому сомнение ее насчет «божьей клятвы» осталось в прежней силе. Мавруша тосковала больше и больше. Постепенно ей представился Павел, как главный виновник сокрушившего ее злосчастья. Любовь, постепенно потухая, прошла через все фазисы равнодушия и, наконец, превратилась в положительную ненависть. Мавруша не высказывалась, но всеми поступками, наружным видом, телодвижениями, всем доказывала, что в ее сердце нет к мужу никакого другого чувства, кроме глубокого и непримиримого отвращения. Аннушка опасалась, как бы она не извела мужа отравой или не «испортила» его; но Павел отрицал возможность подобной развязки и не принимал никаких мер к своему ограждению. Жизнь с ненавидящей женщиной, которую он продолжал любить, до такой степени опостылела ему, что он и сам страстно желал покончить с собою. — До этого она не дойдет, — говорил он, — а вот я сам руки на себя наложу — это дело статочное. Но и до этого дело не дошло, а разрешилось гораздо проще. Ранним осенним утром, было еще темно, как я был разбужен поднявшеюся в доме беготней. Вскочив с постели, полуодетый, я сбежал вниз и от первой встретившейся девушки узнал, что Мавруша повесилась. Драма кончилась. В виде эпилога я могу, впрочем, прибавить, что за утренним чаем, на мой вопрос: когда будут хоронить Маврушу? — матушка отвечала: — А вот завтра обернут в рогожу и свезут в болото. И действительно, на другое утро приехал из земского суда сельский заседатель, разрешил похоронить самоубийцу, и я из окна видел, как Маврушино тело, обернутое в дырявую рогожу, взвалили на роспуски и увезли в болото. XX ВАНЬКА-КАИН Настоящее его имя было Иван Макаров, но брат Степан с первого же раза прозвал его Ванькой-Каином. Собственно говоря, ни проказливость нрава, ни беззаветное и, правду сказать, довольно-таки утомительное балагурство, которыми отличался Иван, вовсе не согласовались с репутацией, утвердившейся за подлинным Ванькой-Каином, но кличка без размышления сорвалась с языка и без размышления же была принята всеми. По профессии он был цирульник. Года два назад, по выходе из ученья, его отпустили по оброку; но так как он, в течение всего времени, не заплатил ни копейки, то его вызвали в деревню. И вот однажды утром матушке доложили, что в девичьей дожидается Иван-цирульник. — А! золото! добро пожаловать! Ты что же, молодчик, оброка не платишь? — приветствовала его матушка. Но Иван, вместо ответа, развязно подошел к барыне и сказал: — Позвольте, сударыня, ручку поцеловать. — Прочь… негодяй! Смотрите, шута разыгрывать вздумал! Сказывай, почему ты оброка не платишь? — Помилуйте, судрыня, я бы с превеликим моим удовольствием, да, признаться сказать, самому деньги были нужны. — А вот я тебя сгною в деревне. Я тебе покажу, как шута перед барыней разыгрывать! Посмотрю, как «тебе самому деньги были нужны»! — Это как вам будет угодно. Я и здесь в превосходном, виде проживу. — Ах ты, хамово отродье! скажите на милость!.. — Мерси бонжур. Что за оплеуха, коли не достала уха! Очень вами за ласку благодарен! Матушка широко раскрыла глаза от удивления. В этом нескладном потоке шутовских слов она поняла только одно: что перед нею стоит человек, которого при первом же случае надлежит под красную шанку упечь и дальнейшие объяснения с которым могу! повлечь лишь к еще более неожиданным репримандам. — Вон! — крикнула она, делая угрожающий жест и в то же время благоразумно ретируясь. — Же-ву-фелисит. Не доходя прошедши. Не извольте беспокоиться, получать не желаю.

Словом сказать, он с первого же шага ознаменовал свое водворение в Малиновце настолько характеристично, что никто уж не сомневался насчет предстоявшей ему участи. Наружный вид он имел, можно сказать, самый нелепый. Долговязый, с узким и коротким туловищем на длинных, тонких ногах, он постоянно покачивался, как будто ноги подкашивались под ним, не будучи в состоянии сдерживать туловища. Маленькая не по росту голова, малокровное и узкое лицо, формой своей напоминавшее лезвие ножа, длинные изжелта-белые волосы, светло-голубые, без всякого блеска (словно пустые) глаза, тонкие, едва окрашенные губы, длинные, как у орангутанга, мотающиеся руки и, наконец, колеблющаяся, неверная походка (точно он не ходил, а шлялся) — все свидетельствовало о каком-то ненормальном состоянии, которое близко граничило с невменяемостью. Явился он в белой холщовой рубашке навыпуск и, вдобавок, с гармоникой, которую, впрочем, оставил в сенях. — Как это… как он сказал?.. «Же-ву-фелисит»… а дальше как? — припоминала матушка, возратившись в девичью и становясь у окна, чтобы поглядеть, куда пойдет балагур. — Как, девки, он сказал? — «Не доходя прошедши», — подсказала одна из девушек. — Ишь, шут, выдумал же! — Видел, что вы замахнулись — ну, и остерег: проходите, мол, мимо, — пояснила ключница Акулина, которая, в силу своего привилегированного положения в доме, не слишком-то стеснялась с матушкой. — А вот я его ужо! Смотрите! ишь, мерзавец, шляется! Именно не идет, а шляется! Батюшки! да никак он на гармонии играет! Бегите, бегите, отнимите у него гармонию! Одна из девушек побежала исполнить приказание, а матушка осталась у окна, любопытствуя, что будет дальше. Через несколько секунд, посланная уж поровнялась с балагуром, на бегу выхватила из его рук гармонику и бросилась в сторону. Иван ударился вдогонку, но, по несчастью, ноги у него заплелись, и он с размаху растянулся всем туловищем на землю. — Смотрите! смотрите! растянулся!.. ах, туша несуразная! что? почесываешься? отбил печенки, подлец? — вскрикивала матушка, любуясь зрелищем и забывая недавний свой гнев. Гармонику принесли; но вслед за тем на лестнице раздались шаги. Заслышавши их, матушка поспешно схватила гармонику и буквально бежала из девичьей. — Это уж не манер! — во все горло бушевал воротившийся балагур, — словно на большой дороге грабят! А я-то, дурак, шел из Москвы и думал, призовет меня барыня и скажет: сыграй мне, Иван, на гармонии штучку! Наконец девушки всей толпой обступили его и увели. А вслед за тем кучер Алемпий (он исправлял при усадьбе должность заплечного мастера), как говорится, на обе корки отодрал московского гостя. В этот же день матушка за обедом говорила: — Вот и еще готовый солдат явился. Посмотрю немного, и ежели что, так и набора ждать не стану. Тут же, за обедом, брат Степан окрестил гостя Ванькой-Каином, и кличка эта так всем по вкусу пришлась, что с той же минуты вошла в общий обиход. Тем не менее, для Степана выдумка его не обошлась даром. Вечером, встретивши своего крестника, он с обычною непринужденностью спросил его: — А что, Ванька-Каин, хорошо давеча отпарили? Иван, услышав новое прозвище, сначала изумился, но сейчас же понял, что барчонок — такой же балагур, как и он. — Ванька-Каин… зачем? к чему? — огрызнулся он. — Меня, сударь, Иваном Макаровым зовут, а вот вас, правда ли, нет ли, папенька с маменькой за все Степкой-балбесом величают! Ремесло цирульника считалось самым пустым из всех, которым помещичье досужество обучало дворовых для домашнего обихода. Цирульники, ходившие по оброку, очень редко оказывались исправными плательщиками. Это были люди, с юных лет испорченные легким трудом и балагурством с посетителями цирулен; поэтому большинство их почти постоянно слонялось по Москве без мест. Пьянство не особенно было развито между ними; зато преобладающими чертами являлись: праздность, шутовство и какое-то непреоборимое влечение к исполнению всякого рода зазорных «заказов». Отощалые, оборванные, бродили они, предлагая свои услуги по части «девушек», и не останавливались даже перед перспективою помятых боков, лишь бы угодить своим случайным заказчикам. И что всего замечательнее, — несмотря на то, что «заказы» этого рода оплачивались широко, у этих людей никогда не бывало денег. Или, лучше сказать, они тотчас же самым безалаберным образом растрачивали полученный гонорар в первой полпивной, швыряя направо и налево мелкими ассигнациями. Вообще помещики смотрели на них как на отпетых, и ежели упорствовали отдавать дворовых мальчиков в ученье к цирульникам, то едва ли не ради того только, чтоб в доме был налицо полный комплект всякого рода ремесл. В деревне ремесло цирульника еще резче отличалось от прочих. И ткача, и сапожника, и портного можно было держать в постоянном труде, свойственном специальности каждого, тогда как услуга цирульника почти совсем не требовалась. У нас, например, можно было воспользоваться Ванькой-Каином единственно для того, чтобы побрить или постричь отца, но эту деликатную операцию отлично исполнял камердинер Конон, да вряд ли отец и доверил бы себя рукам прощелыги, у которого бог знает что на уме. Поэтому надо было приискать для Ваньки-Каина стороннюю работу, на которой он изнывал бы непрестанно. Матушка, разумеется, и занялась этим, потому что она даже в мыслях не могла допустить, чтобы кто-нибудь из дворовых даром хлеб ел. Однако задача эта оказалась не совсем легкою. Ни к какой работе Ванька-Каин приспособлен не был. Ежели в дом его взять, заставить помогать Конону, так смотреть на него противно, да он, пожалуй, еще озорство какое-нибудь сделает; ежели в помощники к пастуху определить, так он и там что-нибудь напакостит: либо стадо распустит, либо коров выдаивать будет. Думала, думала матушка и наконец решила: благо начался сенокос, послать Ваньку-Каина сено косить. И с вечера же, как только явился староста Федот за приказаниями, она сообщила ему о своей затее. — Вряд ли он и косу в руку взять умеет, — предупреждал Федот, — грех только с ним один. — Не умеет, так будет уметь. Почаще плеткой вспрыскивай — скорехонько научится. — То-то что… Ты его плеткой, а он на тебя с косой… — Ну, бог милостив… с богом! Но наутро, едва выглянула матушка в окно, как убедилась, что Ванька-Каин преспокойно шляется по красному двору, размахивая руками. — Отчего Ванька не на сенокосе? — обратилась она к ключнице. — Стало быть, не пошел. — Позвать его, подлеца! — Лучше бы вы, сударыня, с ним не связывались! — Нет, нет… позвать его… сейчас позвать! И через несколько минут в девичьей уже поднялся обычный содом. — Ты что же, голубчик, на сенокос не идешь? — кричала матушка. — Позвольте, сударыня! «Здесь стригут и бреют и кровь отворяют», а вы меня с косой посылаете! Разве благородные господа так делают? — Ах, мерзавец! он еще шутки шутит… Сейчас же к Алемпию сам ступай! Пускай он тебе по-намеднишнему засыплет. — Однажды шел дождик дважды… Вчера засыпали, сегодня засыплют… Об этом еще подумать надо, сударыня. Казалось бы, недавняя встреча должна была предостеречь матушку насчет будущих стычек с Ванькой-Каином, но постоянно удачная крепостная практика до такой-степени приучила ее к беспрекословному повиновению, что она и на этот раз, словно застигнутая врасплох, стояла перед строптивым рабом с широко раскрытыми глазами, безмолвная и пораженная. «Как же у других-то? — мелькало в ее голове, — неужто у всех так? в Овсецове у Анфиски… справляется же она как-нибудь?» Само собою разумеется, что Ивану в конце концов все-таки засыпали, но матушка тем не менее решила до времени с Ванькой-Каином в разговоры не вступать, и как только полевые работы дадут сколько-нибудь досуга, так сейчас же отправить его в рекрутское присутствие. — А до тех пор отдам себя на волю божию, — говорила она Акулине, — пусть батюшка царь небесный как рассудит, так со мной и поступает! Захочет — защитит меня, не захочет — отдаст на потеху сквернавцу! — Да еще примут ли его в солдаты-то? — сомневалась Акулина. — Отчего не принять? — У него, слышь, передние зубы вышиблены. — Ну, так я и знала! То-то я вчера смотрю, словно у него дыра во рту. Вот и еще испытание царь небесный за грехи посылает! Ну, что ж! Коли в зачет не примут, так без зачета отдам! Не знаю, однако ж, успела ли бы выполнить матушка свое решение не встречаться с строптивым рабом, если б не выручил ее кучер Алемпий, выпросив Ваньку-Каина на конюшню. После этого матушка как будто успокоилась, но спокойствие это было только наружное, и, в сущности, мысль о Ваньке-Каине продолжала преследовать ее. — Сбегай, посмотри, что подлец делает? — по нескольку раз в день посылала она девчонку на конюшню. И когда девчонка возвращалась с ответом: «Сидит на приступочке и посвистывает», — то матушка приходила в такое волнение, что губы у нее белели и тряслись. — Ты что же, сударь, молчишь! — накидывалась она на отца, — твой ведь он! Смотрите на милость! Холоп над барыней измывается, а барин запрется в кабинете да с просвирами возится! Но у отца был всегда наготове стереотипный ответ: — Ничего я не знаю. Ты у меня все имения отняла, ты и распоряжайся! Дни проходили за днями; Ванька-Каин не только не винился, но, по-видимому, совсем прижился. Он даже приобретал симпатию дворовых. Хотя его редко выпускали с конного двора, но так как он вместе с другими ходил обедать и ужинать в застольную, то до слуха матушки беспрерывно доносился оттуда хохот, который она, не без основания, приписывала присутствию ненавистного балагура. «Ишь, жеребцы, грохочут! — думалось ей, — наверное это он, Ванька-Каин, их потешает!» Даже в девичьей слышалось подозрительное хихиканье, которое также не ускользнуло от внимания матушки. Очевидно, и туда успели проникнуть Ивановы шутки и в особенности произвели впечатление на «кузнечих», которым они напомнили золотое время, когда в ушах их немолчно раздавался бесшабашный жаргон прожженных московских мастеровых. Да и в самом деле, разве можно было не помирать со смеху, когда Ванька-Каин, приплясывая на своих нескладных ногах, пел: Пироги! Горячи! С пылу, с жару, По грошу за пару! С лучком, с перцем, С собачьим сердцем! Или когда перед собравшейся аудиторией выступали на сцену эпизоды из бесконечной повести о потасовках, которые он претерпел в течение своей многострадальной жизни. — Пристал ко мне, однажды, купец Завейхвостов, — рассказывал он, — живет, говорит, тут у нас в переулке девица Груша — она в канарейках у князя Унеситымоегоре состоит — ах, хороша штучка! Так вот что, Иван! коли ты мне ее предоставишь, откуплю я тебя, перво-наперво, у господ, а потом собственное заведение тебе устрою… Вот тебе четвертная на расход! Взял я это деньги, думаю: завсегда я хорошим господам служил, — надо и теперь послужить. Отправился. Прошел, значит, мимо ее квартиры раз, прошел другой, третий — хожу да посвистываю. Вижу, сидит у окна девица, в пяльцах шьет; взглянет на меня и усмехнется. Эге! думаю, никак, ты уж привышная! Подошел к окну, да и говорю напрямки: позвольте мне с вами, Аграфена Максимовна, разговор иметь! — «Извольте», — говорит. Вошел я, значит, в горницу. «Так и так говорю, купец Завейхвостов Терентий Прохорыч желает с вами в любви жить». Ну, разумеется, спервоначалу зажеманилась. «Ах, что вы! да как я! да каким же манером я своего князя оставить могу!» А между прочим: «Приходите, мол, завтра об эту же пору, я вам ответ верный дам». Хорошо; завтра так завтра. Прихожу на другой день, а у нее уж и самовар на етоле кипит. «Чайку не угодно ли?» Сели, пьем чай, разговариваем. «Какое положение от Терентия Прохорыча будет? каков он нравом?» Словом сказать, обо всем обстоятельно девица расспрашивает. Только вдруг, слышу я, словно по переулку кто едет. Ближе да ближе… и вдруг она как вскочит! «А ведь это, говорит, мой князь! спрячьтесь в спальную, я его мигом спроважу». Пихнула она меня в спальную, а следом за тем и «сам» нагрянул. Слышу, спрашивает: «Пришел?» — Пришел! Так у меня сердце и захолонуло: попался, значит. Выволок он меня в ту пору вот за эти самые волосы в горницу, поставил к печке и начал лущить. Лущит-лущит по щекам, отдохнет и начнет по зубам лущить, потом еще отдохнет и опять по щекам. Да в нос! да в глаза кулаком, кровь так ручьем и льет… «Я, говорит, твою морду поганую насквозь до самого затылка проломлю!» И вдруг в самые вздохи как звизданет кулаком — ну, думаю, убьет он меня! И убил бы, да уж прохожие начали около дома собираться… Во время рассказа Ванька-Каин постепенно входил в такой азарт, что даже белесоватые глаза его загорались. Со всех сторон слышались восклицания: — То-то рыло у тебя сплюснуто! — То-то трех зубов у него спереди нет! это князь его пожаловал. — Что ж ты с четвертной-то сделал? оброк, что ли, заплатил? — Нет, братцы, в ту пору последние моды пришли, я и купил себе манжеты на заячьем меху с отворотами! — Ха-ха-ха! Но по мере того, как росла популярность Ивана, и время, в свою очередь, нарастало. Сентябрь уже подходил к половине; главная масса полевых работ отошла; девушки по вечерам собирались в девичьей и сумерничали; вообще весь дом исподволь переходил на зимнее положение. Ванька-Каин догадывался, что для него готовится что-то недоброе, и догадка эта, по-видимому, начинала оказывать на него некоторое действие. Не то чтоб он унялся, но нередко замечали, что он ходит как сонный и только вследствие стороннего подстрекательства начинает шутки шутить. — Всего меня, братцы, нынче ночью изломало, — жаловался он, — голова как котел, бока болят, ноги ноют… — Это тебя князь в ту пору в очистку отделал! — Много у меня князей было. Одну съезжую ежели сосчитать, так иной звезд на небе столько не видал, сколько спина моя лозанов приняла! На его счастье, у матушки случились дела в Москве. С отъездом барыни опасения Ваньки-Каина настолько угомонились, что к нему возвратилась прежняя проказливость. Каждый вечер приходил он в девичью, ужинал вместе с девушками и шутки шутил. — Важно! Москвой запахло! — говорил он, когда на стол ставили пустые щи. Или когда приносили толокно: — А это, стало быть, бламанжей самого последнего фасона. Кеси-киселя (вероятно, qu' est-ce que с' est que cela ) — милости просим откушать! Нет, девушки, раз меня один барин бламанжеем из дехтю угостил — вот так штука была! Чуть было нутро у меня не склеилось, да царской водки полштоф в меня влили — только тем и спасли! — Ишь врет! — Я вру? Это пес врет, а не я. Я, красавицы, однажды на паре вилку проглотил. Так и о сю пору она во мне и сидит. Аннушку-каракатицу эти шутки приводили в непритворное негодование… Вообще шутовство было противно ее природе, а сверх того Иван отвлекал внимание девичьей от ее поучений. — Не мути, Христа ради! дай хлеба божьего поесть! — убеждала она наглеца. — А вам, тетенька, хочется, видно, поговорить, как от господ плюхи с благодарностью следует принимать? — огрызался Ванька-Каин, — так, по-моему, этим добром и без того все здесь по горло сыты! Девушки-красавицы! — обращался он к слушательницам, — расскажу я вам лучше, как я однова ездил на Моховую, слушать музыку духовую… — И рассказывал. И к великому огорчению Аннушки рассказ его не только не мутил девушек, но доставлял им видимое наслаждение. Наконец матушка воротилась. И едва успела поздороваться с домочадцами и водвориться в спальной, как уже справилась, что делает Ванька-Каин. Разумеется, ключница доложила, что он отбился от рук и все время сидмя сидел в девичьей. — Ну, больше сидеть не будет, — решительно молвила матушка и в тот же вечер приказала старосте, чтоб назавтра готовил дальнюю подводу.

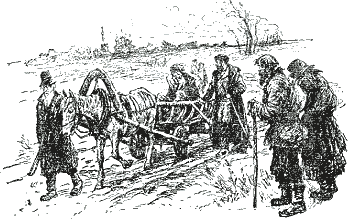

В то время обряд отсылки строптивых рабов в рекрутское присутствие совершался самым коварным образом. За намеченным субъектом потихоньку следили, чтоб он не бежал или не повредил себе чего-нибудь, а затем в условленный момент внезапно со всех сторон окружали его, набивали на ноги колодки и сдавали с рук на руки отдатчику. С Иваном поступили еще коварнее. Его разбудили чуть свет, полусонному связали руки и, забивши в колодки ноги, взвалили на телегу. Через неделю отдатчик вернулся и доложил, что рекрута приняли, но не в зачет, так что никакой материальной выгоды от отдачи на этот раз не получилось. Однако матушка даже выговора отдатчику не сделала; она и тому была рада, что крепостная правда восторжествовала… _____

Прошло несколько лет. Я уже вышел из училища и состоял на службе, как в одно утро мой старый дядька Таврило вошел ко мне в кабинет и объявил: — А к нам гость пришел. Взойди! ничего, ступай! — прибавил он, обращаясь к стоявшему за дверью гостю. Передо мной предстал длинный-длинный, совсем высохший скелет. Долгое время я вглядывался в него, силясь припомнить, где я его видел, и наконец догадался. — Иван? — Так точно, вашескородие. — Однако, брат, отощал ты! — Извольте смотреть, вашескородие! С этими словами он раскрыл рот и распялил пальцами губы. — Извольте смотреть! — продолжал он, — прежде только трех зубов не было, а теперь ни одного почесть нет! — Да, маловато. Что же ты делаешь? служишь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |

|||||||