|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Чапек Карел :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Лондон Джек :: Чехов Антон Павлович Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Рагнарёк :: Скандальная леди :: The Boarding House :: Неучтивый церемониймейстер Котсуке-но-Суке :: Отречение :: Бегущая по волнам :: Ассистенты :: Опаловый кулон :: Авитаминоз |

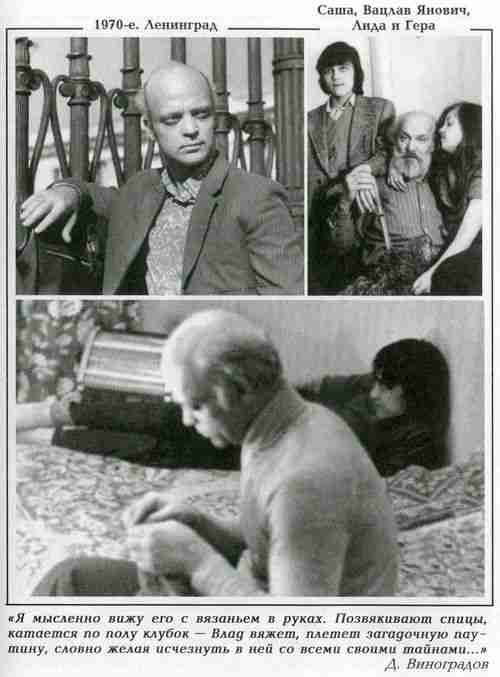

Вацлав Дворжецкий – династияModernLib.Net / Биографии и мемуары / Гройсман Яков Иосифович / Вацлав Дворжецкий – династия - Чтение (Весь текст)

Рива Левите, Яков Гройсман Вацлав Дворжецкий – династия Даты жизни ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВАЦЛАВА ЯНОВИЧА ДВОРЖЕЦКОГО

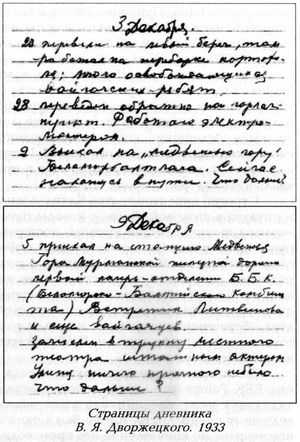

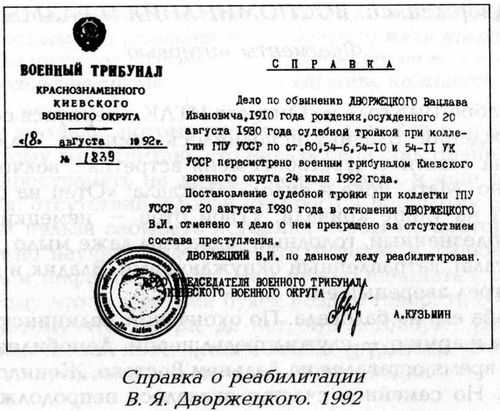

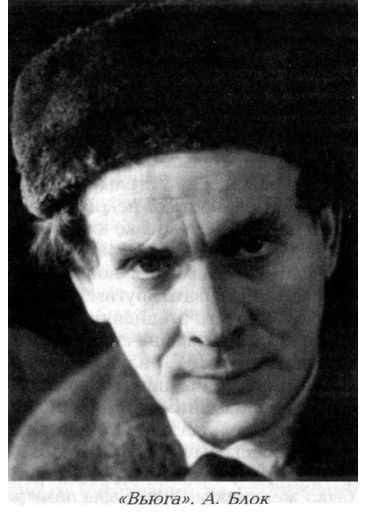

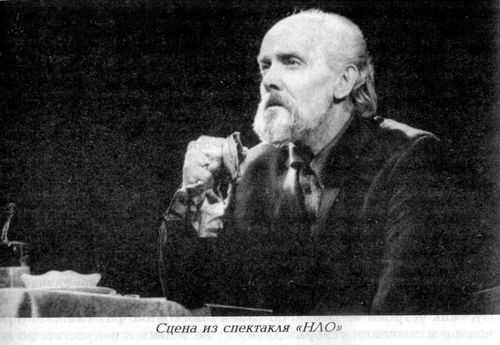

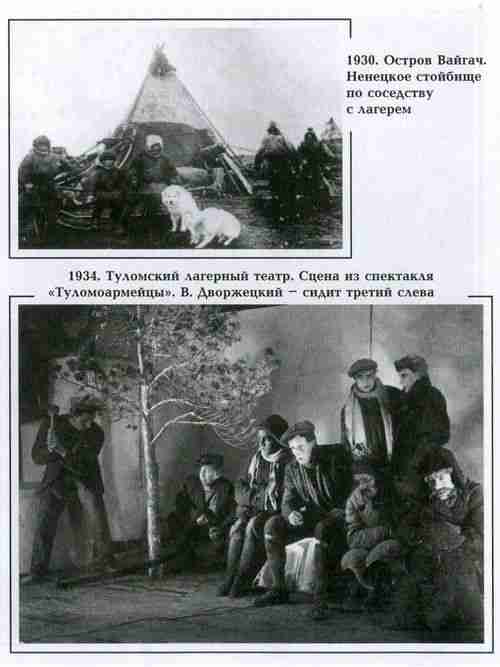

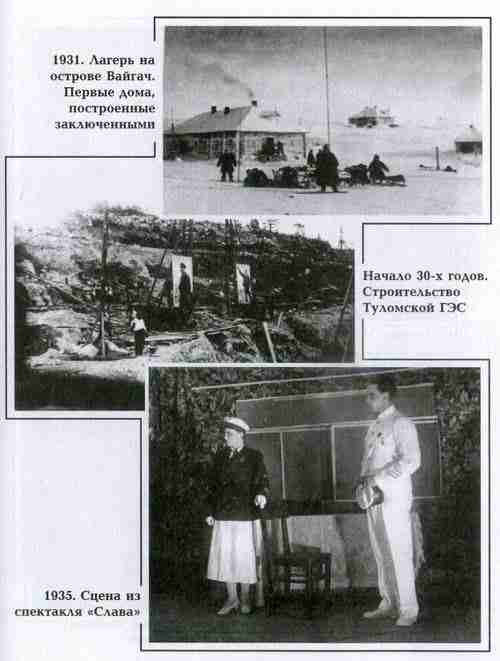

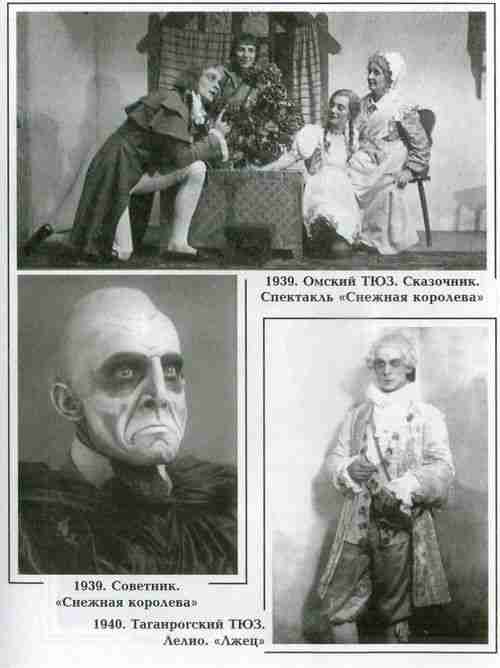

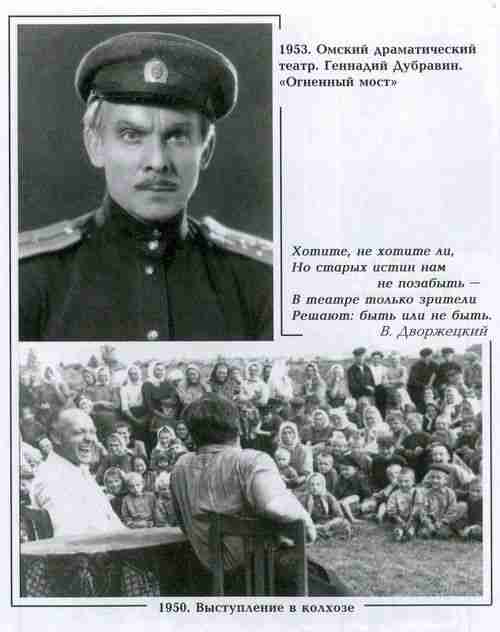

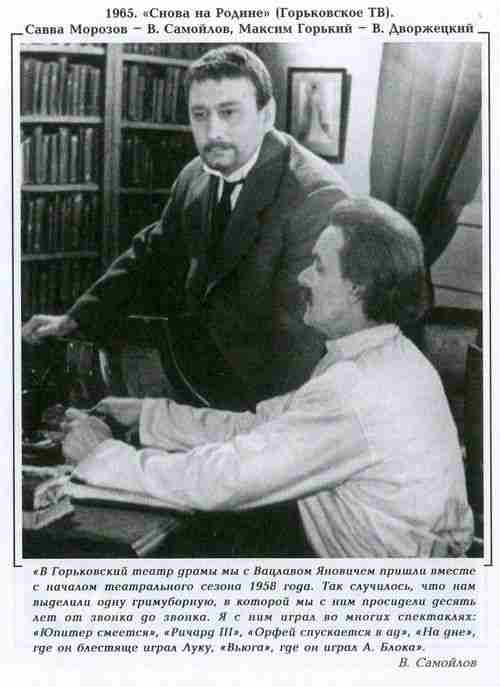

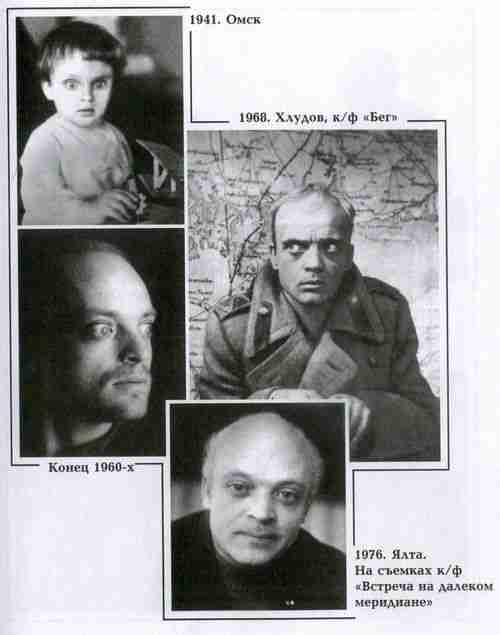

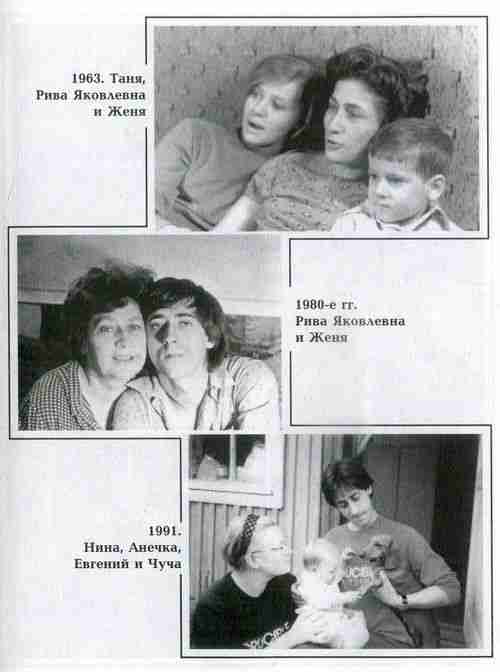

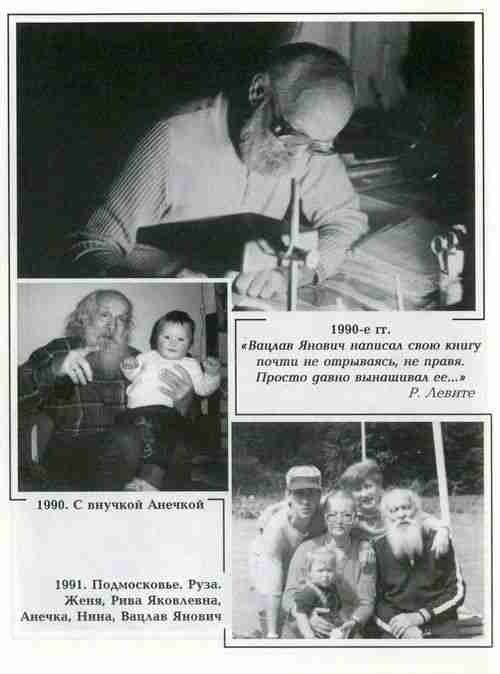

3 августа 1910 – родился в Киеве. Социальное происхождение – дворянин. Национальность – поляк. 1917 – учился в кадетском корпусе. 1918 – учился в гимназии. 1920 – учился в трудовой школе. – вступил в комсомол. – исключен из рядов РКСМ «по причине социального происхождения». 1926-1929 – студент политехнического института. 1926– 1927 – параллельно закончил полный курс театральной студии при польском театре. 1929 – арестован в Запорожье, где на заводе «Коммунар» находился на практике – работал слесарем, токарем, строгальщиком. Осужден «особым совещанием» ОГПУ по ст. 58 УК на 10 лет. Обвинение: участие в студенческой организации «Группа освобождения Личности» («ГОЛ»). 1929-1937 – лагеря ГУЛАГа: Котлас, Пинега – Сыктывкар, остров Вайгач, Соловки, Беломорско-Балтийский канал, Медвежьегорск, Тулома. 1937 – освобожден с «минусом 100». 1937-1940 – актер, режиссер Харьковского драматического театра, Омского и Таганрогского ТЮЗов. 1939 – рождение сына Владислава. 1941 – актер Омского драматического театра. Второй арест, осужден «особым совещанием» на 5 лет лагерей. 1941 – 1946 – Омский лагерь (землекоп, чертежник в мастерской Туполева, руководитель Центральной культбригады). 1946 – освобожден с «минусом 100». 1946-1956 – актер, режиссер Омского драмтеатра. 1946 – рождение дочери Тани. 1955-1958 – актер, режиссер Саратовского театра драмы. 1956 – снята судимость по первому сроку. 1958 – 1970 – актер, режиссер Горьковского театра драмы. 1960 – рождение сына Евгения. 1967-1993 – постоянные съемки в кино. Работа в Горьковской студии телевидения. 1970, 1989 – играл в спектаклях «НЛО» (московский театр «Современник») и «Марат/Сад» (Горьковский академический театр драмы). 11 апреля 1993 – скончался в Нижнем Новгороде. Похоронен на Бугровском кладбище. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЛАДИСЛАВА ДВОРЖЕЦКОГО

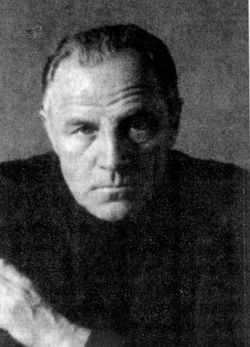

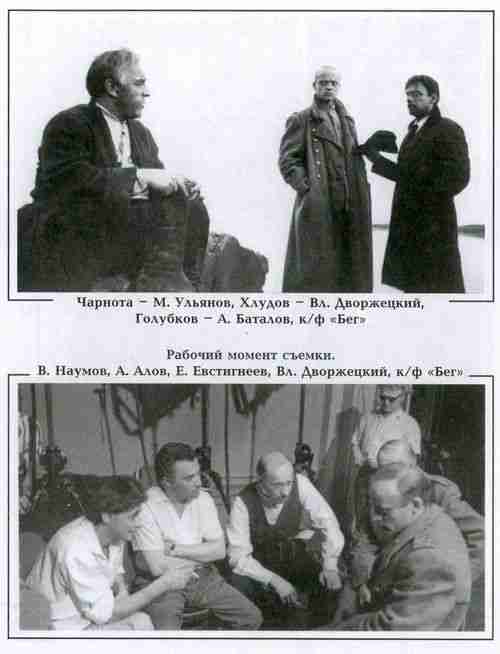

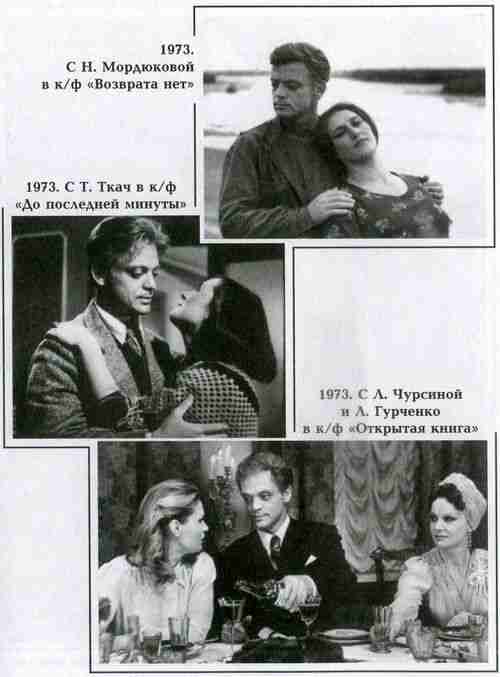

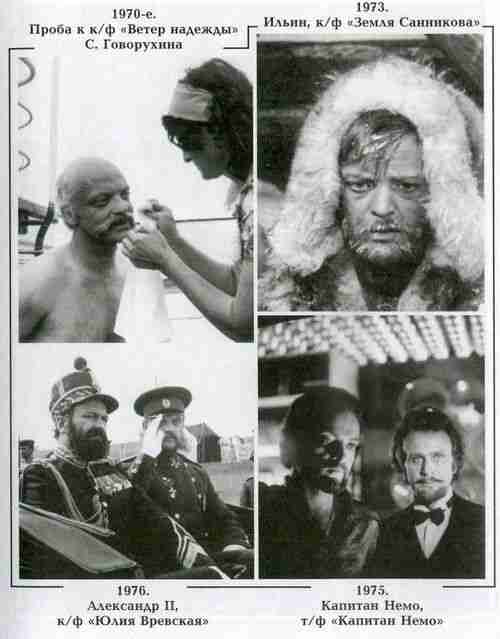

26 апреля 1939 – родился в Омске. 1946– 1956 – учился в средней школе. 1957 – закончил школу в Саратове, поступил в медицинское училище в Омске. 1960– 1964 – закончил медицинское училище, призван в ряды Вооруженных Сил, служил на о. Сахалин. 1964– 1968 – учился в театральной студии при Омском ТЮЗе. 1968-1972 – закончил театральную студию – актер Омского областного драматического театра. 1968– 1969 – снимался в роли генерала Хлудова в фильме «Бег» А. Алова и В. Наумова. 1970– 1978 – съемки на разных киностудиях СССР. 1975 – присуждена Государственная премия Украинской ССР за участие в фильме «До последней минуты». 28 мая 1978 – скончался в Гомеле на гастролях. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Валентина Пьянкова HOMO SAPIENS – ЧЕЛОВЕК СОПРОТИВЛЯЮЩИЙСЯ Последнее интервью

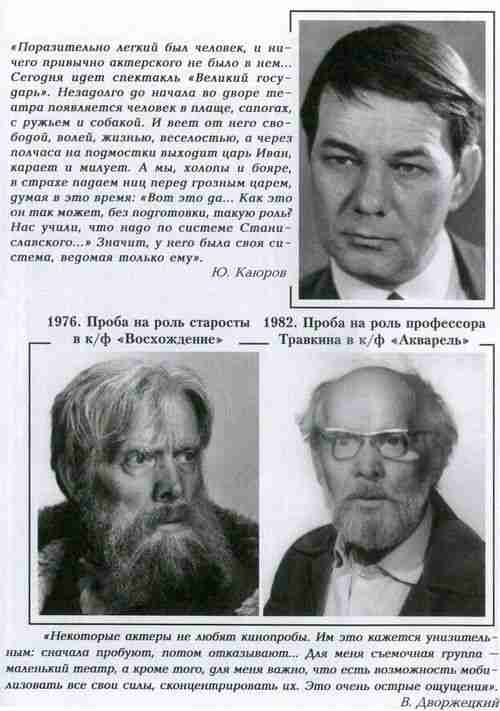

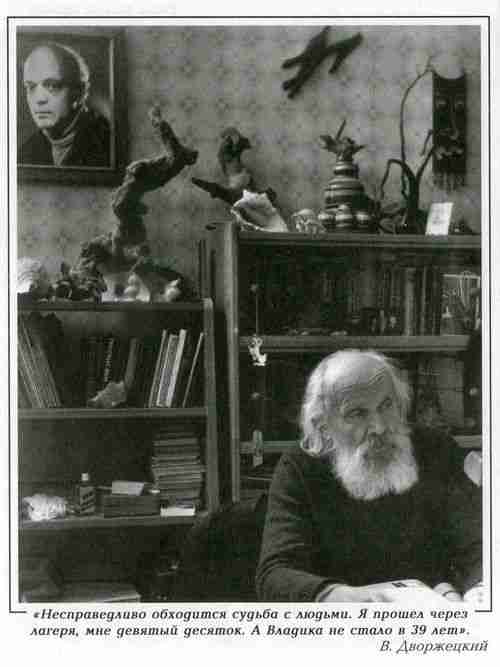

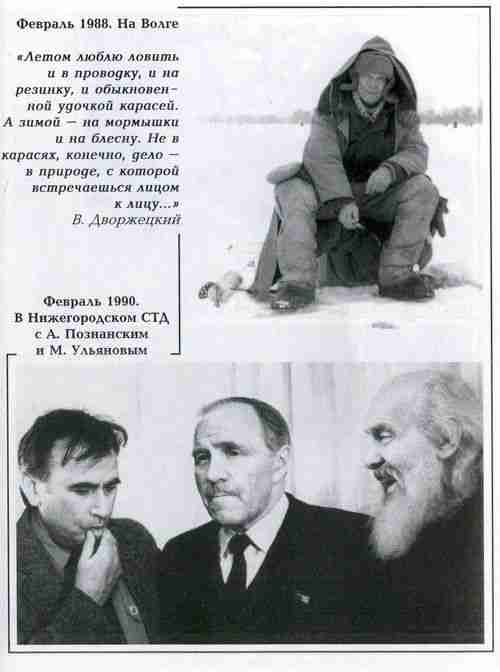

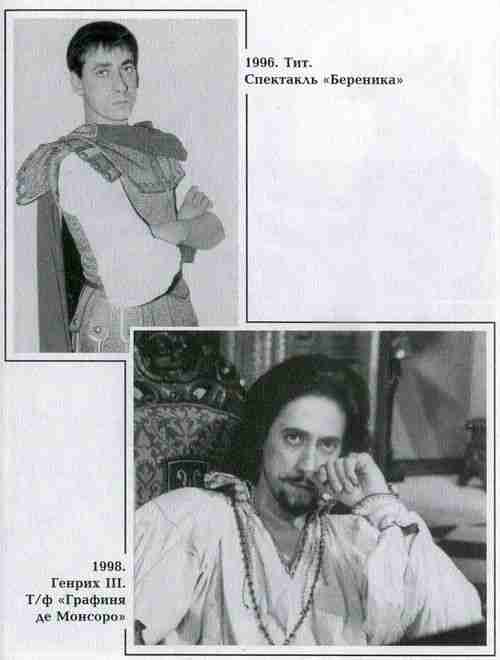

Этот разговор произошел незадолго до телевизионной премьеры фильма «Белые одежды», где Вацлав Дворжецкий сыграл роль профессора Хейфица, восстающего против скудоумия в науке, образ в чем-то сходный, совпадающий с собственной личностью. – Homo sapiens – существо разумное, а следовательно, всему неразумному сопротивляющееся. Так сложилось, что с юности пришлось противостоять обстоятельствам. Мог ли я, скажем, радоваться разорению и уничтожению своего старого дворянского рода, если всегда относился – и отношусь! – к своей родословной с глубочайшим уважением! Мог ли подчиниться большевистским догматам и схоластике, если с детства меня окружали люди одаренные, образованные, интеллигентные! Я видел, как их втаптывают в грязь за их прошлое, за их убеждения. – Не детские ли впечатления и воспоминания уже в 19 лет сделали вас, как сейчас принято выражаться, диссидентом? А по-тогдашнему – антисоветчиком, врагом народа? – До революции для всякого культурного человека было нормальным изучать философов, читать лучшую современную и классическую литературу. А тут, в конце двадцатых, стали сжигать книги. Горели Флоренский, Бердяев, даже «Солнечная машина» Короленко горела. Я учился в Киеве в политехническом институте. И мы создали у себя подпольную группу – «Группу освобождения Личности» («ГОЛ»). Только за создание нелегальных групп тогда давали десять лет. Мы не были террористами, анархистами, мы – читали. Читали много, вслух, в том числе и по ночам, – Спенсера, Ницше, Гегеля в оригинале, Федорова, «Бесов» Достоевского. Все это было строжайше запрещено. – «ГОЛ» и привела вас в ваш первый лагерь? – И это, и мое дворянское происхождение, от которого многие скрежетали зубами. В девятнадцать лет, со студенческой скамьи, меня забрали «туда». Я сейчас анализирую то, что со мной произошло, и вот парадокс: иногда моя судьба кажется мне сложившейся на редкость удачно. «Там» я многое наблюдал, многое увидел и понял. До лагеря мне пришлось заниматься в театре – в глухой Медвежке довелось играть в самой, может быть, великой труппе в своей жизни. Лагеря собирали лучших людей страны, большую часть творческой элиты, цвет науки, там была огромная концентрация порядочности, мужества, доброты и – свободы. Это объективно, поверьте мне, и это не идет ни в какое сравнение с сегодняшней разобщенностью и отчужденностью людей, формально свободных. В Соловках, на Беломорканале, в Сибири – везде, куда меня «перемещали», – мы уже ничего больше не боялись. – Но ведь такое понимание свободы не могло не стать причиной не познавательного, а разрушительного для вашей личной жизни возвращения в ГУЛАГ. – Отбыв срок с 1929 по 1937 год, я оказался на так называемой свободе. По существу вокруг, во всяком случае для меня, была все та же зона, только большего размера и с меньшим числом блестящих людей. Я попал в Омск и стал интенсивно двигаться, интенсивно жить. Так лихорадочно живут люди, когда знают, что это ненадолго. Омск не был режимным городом, поэтому меня приняли в театр – сразу и актером, и режиссером. Там я женился, жена была балериной. Там родился мой первый сын – Владик, Владислав. Ему было два года, когда за мной пришли. Началась война, и Омск тоже стал закрытым. Мне прислали повестку о немедленном выезде. Я отказался уезжать, написал заявление с просьбой не трогать меня, так как я нужен театру, что подтверждали и его руководители. Через три дня после этого заявления меня и забрали. Кому был нужен под боком социально опасный элемент, имевший судимость по решению особого совещания по 58-й статье! Отчетливо помню момент второго ареста. Я купал сына в ванночке. Он был очень болезненным мальчиком. И когда зашли в комнату люди, я только сказал им: «Дверь закрывайте, ребенок простудится». В нашей маленькой квартирке тогда жили эвакуированные, так что посторонние меня не удивили. Поднимаю глаза – стоят трое военных: «Сесть на стул, руки назад…» Перед уходом я обернулся в последний раз: «Владинька, не плачь, я скоро вернусь». Вернулся… Через пять лет. Во внутренней тюрьме допросы, угрозы, унижения, требования подписать какие-то бумаги, доносы. Но я уже был опытен, держался независимо. Наточил на цементном подоконнике отрезок металлической скрепки от ботинок, чтобы в любую минуту перерезать себе вены и уйти из их рук. Вернулся, когда кончилась война. Снова поступил в Омский театр. Семья наша распалась. Сын очень долго не мог меня понять и простить, даже когда меня реабилитировали. Он никогда ни о чем не расспрашивал, а я так никогда ничего ему об этом времени и не рассказывал. Мы сошлись по-мужски, по-деловому и по-товарищески, когда уже и он стал актером кино, познакомился со многими интересными людьми. – Ваш сын, Владислав Дворжецкий, буквально ворвался в кино, ярко и светло, и в памяти остался навсегда. Его уход поразил своей внезапностью и до сих пор как бы покрыт ореолом недосказанности. Знаю, что вы не любите говорить на эту тему, но все же, Вацлав Янович… – Ореол – это хорошо. Но Владислав не был богом. Я некоторым образом причастен к его приходу в кино. Он очень трудно жил. Буквально из жил рвался. И никак не мог вырваться на хотя бы относительную материальную свободу. У него не было даже пальто. И он снимал угол у пожилой ассистентки «Мосфильма». Однажды на банкете, устроенном генералом милиции, отмечали актеров, игравших в фильме «Возвращение «Святого Луки». Санаеву и Дворжецкому вручили почетные знаки милиционеров. Выпивали, закусывали, говорили. Кто-то попросил – дескать, артисты, скажите что-нибудь. Мой сын и сказал «чего-нибудь». Вы, сказал, мне этот знак даете, – и швырнул его генералу через весь стол, – а вы знаете, что я третий год не могу получить прописку, сегодня в одном месте ночую, завтра в другом. А вы мне – знак! Он постепенно становился Homo sapiens. После 69-го года они с Мишей Ульяновым (кстати, Миша учился в Омске в театральной студии, где я преподавал технику речи и художественное чтение) должны были ехать в Чехословакию. Владик так заполнил анкету: где родился – не помню, чем занимался – не помню, отец, мать – не помню, цвет волос – лысый. Он был уже актером Владиславом Дворжецким – и считал это самодостаточным. Без анкет и без виз. И ведь уехал! В Чехословакии после показа большого куска из «Бега», Миша Ульянов не даст соврать, Владика тоже попросили выступить. И он выступил. С тостом. Мол, ввиду того, что я родом из многонациональной семьи – отец поляк, в матери вроде бы течет грузинская кровь, – позволю себе грузинский тост: «Жил человек в ауле. У него дом, жена, дети. И каждый день, и каждый год всё одно и то же, всё плохо. И решил он посмотреть свет. Пошел на запад. Когда солнце зашло, лег спать. Чтобы утром не ошибиться, лег головой по направлению своего пути. Ночью мимо шли люди. И повернули его головой в обратную сторону. Он проснулся, пошел и пришел в собственный аул. А там всё по-старому, всё плохо. Так выпьем за то, чтобы нас не поворачивали во сне». Такой тост в 69-м году, после советского вторжения в Чехословакию, да при дипломатическом корпусе… При Сталине только бы его и видели. Но было все-таки другое время, слава Богу. И когда он работал над Хлудовым, рылся в архивах, познакомился с семьей Булгакова, со многими писателями, поэтами, он стал другим человеком, стал внутренне независимым. Но материальные трудности и вся его неустроенность привели к тому, что однажды во время съемок – инфаркт. А этого не поняли ни он, ни окружающие. И он еще неделю снимался, пока его не свалил второй. Он тогда полгода лежал в реанимации в Ливадии. Тот срыв и предопределил его судьбу. Тут как раз появилась первая в жизни квартира. Кооперативная. Он забрал из Омска мать, дочку. Сыну от последнего, тоже распавшегося брака надо было помогать. И он снимался, выступал на встречах, играл в спектаклях. Получал по сто рублей за спектакль – как много, как хорошо, скоро выкарабкаюсь. Иногда играл по десять дней подряд, до изнеможения, до потери сознания. У меня осталась фотография его последней встречи со зрителями. На следующее утро за ним приехали в гостиницу, чтобы снова отвезти на встречу. А он… Через два дня его похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Ему было всего 39 лет. – Простите, что причинила вам боль, заставив вспоминать. Только ведь вы сами мне как-то говорили, что людям надо или ничего не рассказывать, или рассказывать правду. Как потом сложилась судьба? – Много лет живу в Нижнем Новгороде. До сих пор играю в местном драмтеатре. После 80 лет удостоился-таки чести получить звание народного артиста России. До этого никаких званий не имел. Как видите, много снимаюсь. Только вот с глазами стало плохо. Хорошо бы к Станиславу Федорову попасть, но мне до него не достучаться. Конечно, полностью реабилитирован, иначе как бы мне и моим сыновьям сделаться киноактерами! – Многие узнали молодого актера Евгения Дворжецкого после фильма «Узник замка Иф», где он сыграл главную роль. Доводилось слышать предположения, что Евгений – сын Владислава… – Женя – мой младший сын. Работает в Москве в Центральном детском театре. По тому, что я видел, работает, мне думается, интересно. У него жена, ребенок, он не ввязывается ни в какие политические драки. Во всяком случае до сих пор не ввязывался. И я ему этого делать не советую, как и своей дочери Тане, которая живет в Санкт-Петербурге. У меня заботливая жена, теплый дом. – А жена не возражает, что вы теперь всегда носите бороду? Мне кажется, без бороды вам лучше. – Бороду мне наши кинорежиссеры никак не дают сбрить. Эксплуатируют который уже год этот мой облик. Но я всё равно сбрею, им назло. Может, дадут роль мягкого и покладистого дедка или молодящегося пижона в джинсах. Сколько можно воевать во всех ипостасях, в том числе и в актерской! Не успел – вылечить глаза, сбрить бороду, сыграть покладистого дедка… Он умер в дни премьеры на телевидении «Белых одежд». Роль профессора Хейфица была его 90-й ролью на экране. «Вечерний клуб». 17 апреля 1993 г. Рива Левите СОРОК ЛЕТ И ТРИ ГОДА

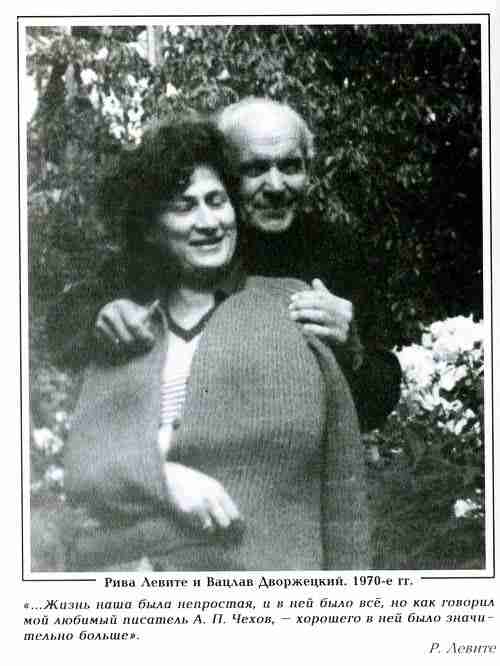

Очень трудно говорить о человеке, с которым прожито почти 43 года, в прошедшем времени. Попробую просто вспоминать в более или менее хронологическом порядке, насколько удастся. Вацлав Янович был человек с юмором, рифмоплет и страшно любил всякого рода афористические высказывания. И всегда мне говорил: «Риченька, записывай, тебе пригодится». Я улыбалась, отмалчивалась, мне казалось, что время просто идет своим чередом, мы вместе и так будет всегда. А оказывается, что совершала действительно большую глупость, не записывая за ним. Иначе рассказ был бы много интереснее. Он любил писать письма, слава Богу, их осталось очень много. Однажды я отдыхала в Рузе, в доме творчества актеров под Москвой, одна: сын был в пионерском лагере, а Вацлав Янович – на гастролях. Вдруг в столовую приносят телеграмму. И тот, кто принес, так загадочно улыбается и говорит: «Не волнуйтесь, в этой телеграмме ничего страшного нет, и вообще я хотел бы ее огласить». Я пожала плечами: «Ну, пожалуйста». Дед без бабы очень слабый, Не годится никуда. Но и баба не смогла бы Жить без деда никогда. Это смешно, конечно, но так оно в общем-то и было. Потому что жизнь наша совместная была непростая и, естественно, в ней было всё, но, как говорил мой любимый писатель А. П. Чехов: «Хорошего в ней было значительно больше». А началось всё это 49 лет назад. В 1950 году, закончив режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС), я получила назначение в Омск. За год до этого я провела замечательные месяцы моей жизни в Тбилиси, где в русском ТЮЗе ставила дипломный спектакль. Приехала в Москву, защитилась… и надо было выбирать место работы. Похвастаюсь тем, что кончила институт с отличием и мне делали предложения пойти ассистентом режиссера в какой-нибудь московский театр. В частности, Юрий Александрович Завадский, у которого я еще до ГИТИСа училась в актерской студии при театре им. Моссовета, хорошо меня знал и предлагал свою помощь. Но, будучи человеком одержимым творческой перспективой, я не представляла себе, что моя жизнь в театре в качестве режиссера может начаться не самостоятельной работой, а в помощниках кому-то. «Нет», – сказала я, наверное, нахально и самоуверенно, так как считала, что, получив такую уникальную для женщины профессию, надо начинать самостоятельно. В группе по классу Николая Васильевича Петрова, народного артиста, замечательного человека и прекрасного мастера, было всего две девушки и десять парней. То ли по этой причине, то ли по какой еще мы должны были получать распределение в Министерстве культуры Российской Федерации, куда обычно поступали заявки. А чаще это были «живые заявки»: приезжали директора, главные режиссеры театров, знакомились с выпускниками и выбирали себе по вкусу.

Несмотря на то что это был пятидесятый год – разгар борьбы с «безродными космополитами», заявок на меня было достаточное количество. Среди претендентов оказался директор Омского театра драмы Петр Тихонович Черемных, который, познакомившись, просто не оставлял меня ни на минуту. Наши переговоры длились дня три-четыре, и каждый раз, встречая меня на пороге министерства, он говорил: «Ну что, ты уже решила?» И рассказывал про Омск и про Омский театр так, как будто это лучшее место на земном шаре. Убеждал в том, что, во-первых, очень хорошая труппа, во-вторых, очень интересный, интеллигентный и образованный главный режиссер и, в-третьих, город сам по себе перспективный: большой промышленный центр, огромная река – красивый замечательный Иртыш. В общем, всё, что можно было рассказать соблазнительного, с его точки зрения, он повторял каждый день. Я думала, думала… «Какие мои годы, еще успею вернуться в Москву, а то, что рассказывает Петр Тихонович, очень интересно». И дала согласие. Надо сказать, тогда было правило, что молодой специалист должен был три года отработать по распределению, а после этого имел право уволиться и уехать. Дома, конечно, все охали и ахали, но сладить со мной в этом смысле было невозможно – умела проявить волю. В начале сентября мы договорились, что, получив документы, я жду телеграмму-приглашение в театр. Так оно всё и получилось. Села в поезд и поехала. Тогда в Омск надо было ехать около трех суток. Дорога дальняя, дома меня все путали морозами, друзья говорили: «Ты сумасшедшая, зачем тебе это надо, в Москве останешься – всё будет прекрасно». Нет, решила и поехала. Приезжаю в Омск, помню, что была суббота, меня встречает у вагона Петр Тихонович. «Ой, как замечательно!» Чуть ли не в объятия меня хватает. Мы садимся в машину, отъезжаем от вокзала буквально метров десять – пятнадцать, а навстречу – огромное стадо баранов. «Петр Тихонович, это промышленный центр?» – «Да, Ривочка Яковлевна, это промышленный центр». Бараны шли просто недуром, притом пыльные, серые, потому что было сухо. Омск стоит на семи ветрах, климат резко-континентальный, а был сентябрь – значит, еще дуют суховеи. Думаю: «Ничего себе, начинается…» Проехав мимо театра, спустились в Газетный переулок, где находилось театральное общежитие. Петр Тихонович привел в предназначенную мне комнату – двенадцатиметровый пенал, в котором стояли стол, шкаф, несколько стульев и какая-то очень небольшая кушеточка. После войны и эвакуации всё это воспринималось спокойно: своя комната, порядок. Меня сразу познакомили с комендантом. Как потом выяснилось, это была замечательная семья. Комендант – прекрасный человек, виолончелист, работавший в оркестре театра музыкальной комедии, жена – прелестная женщина, трое детишек. Их комната стала «клубом» общежития. На следующий день, в воскресенье, утром я отправилась в театр на спектакль и знакомиться с главным режиссером Александром Васильевичем Шубиным. Он произвел на меня очень приятное впечатление. Человек умный, интересный, высокообразованный, интеллигентный, настоящий петербуржец. Познакомились, поговорили о каких-то общих вопросах, и я пошла в зрительный зал. Шел спектакль «Ромео и Джульетта». Спектакль уже с возрастом, очевидно, шел много лет. Было скучно. Потом, смотрю, Бенволио и Меркуцио, играют два красивых мужика. Один высокий, другой немножко пониже, коренастый, и сцену всю ведут в стихах, ничего общего не имеющих с Шекспиром. Содержание сцены сохраняют, но «собственный перевод», лупят просто в полное свое удовольствие. Вы можете себе представить мое состояние? После институтских семинаров по Шекспиру, которые вел Михаил Михайлович Морозов, слышу такое!.. Все-таки досидела до конца, хотя многое меня огорчило. Ромео был уже немолоденький, и Джульетта тоже не очень юна. И вообще всё выглядело серым и обветшалым. Но в полном раже я была именно от этой сцены. Вхожу в кабинет главного режиссера, а он человек ироничный: девчонка стоит перед ним, интересны ее впечатления. А у меня всё кипит внутри: «Ну что ж, спектакль, я понимаю, не новый, ряд моих претензий разобьётся об этот главный постулат. Но такое безобразие! Два артиста, причем хороших, – говорю я вся «на ноздрях», – сплошная отсебятина. Такое позволить себе!..» А он спокойно отвечает: «Не волнуйтесь, вы ведь в театр приехали. И не такое увидите». Мы еще поговорили, решили, что будем выбирать пьесу для первого спектакля. Тут надо сделать маленькое отступление про одежду. Когда я собиралась выезжать из Москвы, пальто у меня было. Его привез дядя, он в Западной Белоруссии всю войну партизанил. Такое черненькое пальтишко, с воротничком, которое я носила уже пять лет. Но надо же шляпку! Как же режиссер поедет без шляпки?! И мы с сестрой пошли в шляпный магазин на улице Горького, неподалеку от телеграфа, и выбрали очень симпатичную полуамазоночку-полуцилиндрик, голубого цвета, с маленькой черной вуалеткой. После разговора в кабинете главный режиссер подал мне пальто, я надела свою шляпку и в полной форме спускаюсь по лестнице. Внизу на площадке стоят эти два мужика, Бенволио с Меркуцио, и явно ждут. Я понимаю, чего они ждут. Иду по лестнице, а они так демонстративно с головы до ног оглядывают меня и тут же обсуждают. Вы можете себе представить, как я возмутилась! Пулей пронеслась мимо. Это были Вацлав Дворжецкий и Геннадий Нежнов, хороший артист, который стал позже профессором Вильнюсского университета.

Прошло несколько дней, и мы определили пьесу, которую я должна ставить, – «Кандидат партии» А. Крона. Начала готовиться к постановке. Смотрю спектакли, понимаю, какие артисты, кто чего стоит, как надо распределять роли. Александр Васильевич был очень внимателен, помогал во всем. Познакомилась с еще одним замечательным режиссером Омского театра, приглашенным после разгрома его творчества «за формализм» из Куйбышева. Это был Мейер Абрамович Гершт, который впоследствии стал главным режиссером Горьковского театра драмы. Так что мне было у кого поучиться в то «прекрасное время».

Постепенно стала знакомиться с актерами. Познакомилась я, конечно, и с артистом Дворжецким, отметила: элегантен, красив, аристократичен, прекрасные голубые глаза. Довольно скоро он стал проявлять ко мне внимание. А я долго не могла простить его дерзкого поведения при нашей первой встрече. К тому же я жила в общежитии, и можете себе представить, какой поток информации в адрес каждого артиста на меня обрушился. Мало этого, в том же коридоре, наискосок была комната, где жила бывшая жена Вацлава Яновича, Таисия Владимировна Рэй, со своей мамой и одиннадцатилетним сыном Владиком. Сам Вацлав Янович жил на частной квартире. Владик буквально через несколько дней после того, как я въехала, пришел ко мне, постучался и спросил: «Можно?» Мы с ним очень быстро подружились. Он стал ко мне часто приходить. И у нас завязались очень близкие и хорошие отношения. Он потом говорил: «Раньше мы с тобой подружились, а потом и папу прихватили». И с мамой его мы быстро познакомились, всегда были в прекрасных отношениях, я не явилась разрушительницей семьи, они с Вацлавом Яновичем уже давно не были вместе. Надо сказать что я не могла жаловаться на отсутствие внимания со стороны сильного пола. Но всегда иронично относилась к мужчинам, которые были намного старше и притом проявляли ко мне интерес. Мне было интересно с ровесниками или с теми, кто чуть старше или чуть младше. Но знакомство с Вацлавом Яновичем становилось все увлекательнее и неожиданнее. Мне посчастливилось: я любила театр еще со школьных лет и видела лучшие спектакли московских театров. У меня была школьная подруга, которая хорошо знала и любила музыку. Я больше тяготела к драматическому искусству, и мы очень помогали друг другу. Смотрели лучших актеров Москвы и гастролеров. Прибегала домой, кидала маме дневник: «Это тебе, а я пошла». Училась я в студии, когда рядом были такие величайшие мастера, как Мордвинов, Марецкая, Оленин, Плятт. С этими актерами посчастливилось близко общаться, так что критерии сложились высокие. А. Д. Попов тогда был художественным руководителем института. На защите диплома председателем ГЭК был И. Н. Берсенев, а членами комиссии – Ю. М. Завадский, Н. М. Горчаков, А. Н. Лобанов, Н. В. Петров. Мы, студенты, видели работы этих мастеров и общались с ними. Так что мне было с чем и с кем сравнивать. Поэтому я сразу поняла, что Вацлав Янович – актер очень интересный, один из лучших в театре, хотя вся труппа была сильная. Вообще ему в этом смысле везло и в Омске, и в Саратове, и в Горьком – всегда вокруг были интересные люди, замечательные актеры. Нельзя не вспомнить наших омских друзей, замечательных актеров, таких, как Марина Владимировна Щуко, Михаил Павлович Малинин. Он был просто уникальной личностью: художник, режиссер, прекрасный актер и совершенно удивительный человек. Хороших актеров было много, не буду перечислять всех. Кстати, Омск и до сегодняшнего дня сохраняет эту славу театра замечательных артистов и интересных режиссеров. Это было время очень напряженной, серьезной и интересной творческой работы. Вацлаву Яновичу было тогда сорок лет. Когда теперь я говорю «сорок лет», а нашему сыну Жене сейчас уже тридцать восемь, то я не в состоянии это соотнести. Мне кажется, что это какие-то странные возрастные соединения. Через месяц после приезда начались репетиции моего первого спектакля «Кандидат партии», где Вацлав Янович тоже был занят. Вел он себя на репетициях очень скромно, сдержанно, корректно. Вообще актеры приняли меня доброжелательно. Но прошло несколько репетиций, я им что-то говорю и вижу, что ничего с места не двигается. Начинаю заниматься самоедством, понимаю, что ничего не могу сделать. Кончается одна из репетиций, я, еле сдерживаясь, вся в напряжении, наэлектризованная, вылетаю из зала и попадаю в объятия к Гершту. Когда Гершт обнял меня за плечи, я не удержалась и слезы полились градом. «Что случилось, объясни, в чем дело?» – «Я твержу им по пять-шесть раз одно и то же, никто ничего не делает: я ничего не понимаю, ничего не умею». А он был человек очень эмоциональный, говорит: «Дура! Как тебе не стыдно! Надо миллион раз сказать». В общем, он меня встряхнул как следует, и я поняла, что надо действительно много сил, труда и терпения, пока добьешься желаемого. Чтобы лучше узнать театр и актеров, я продолжала ходить на спектакли. Внимание Вацлава Яновича ко мне начало проявляться довольно скоро, весьма активно и изобретательно. Как-то я пришла на спектакль «Коварство и любовь», где он играл Вурма – мерзкого, хитрого и коварного. Когда он ко мне подошел, я испугалась. Грим был совершенно невероятный. И с тех пор, как только я появлялась на этом спектакле, он каждый раз гримировался по-разному. Для того чтобы я его не узнавала, путал. Разнообразный мир героев Дворжецкого меня удивлял и завораживал. После спектаклей мы много гуляли, разговаривали обо всем на свете. Потом меня со всех сторон стали окружать его отношения с миром. Началось с того, что он мне рассказал про голубей. Я, как городской житель, ничего о них не знала. Оказалось, что он увлекался голубями, у него их было очень много. Специально ездил по городам и весям и покупал голубей разных пород. Потом показывал мне, как их гоняют, как он свистит. Вацлав Янович жил на квартире, и там была голубятня. Я узнала, что еще он занимается спортом, яхтсмен. Сам построил яхту, которая называлась «Марс», и пригласил меня на нее в качестве матроса. Мы ходили по Иртышу. Красота – дух захватывало. Дальше – больше, и как-то отношения становились всё серьезнее, что никак не входило в представления о Дворжецком очень многих окружающих. Потому что, вернувшись из лагеря в 1945 году, с женой он расстался, был человеком свободным. Первый артист – на асфальте писали его имя, тучи поклонниц, играл очень много и очень разное: и героев, и характерные роли. Почему-то никто вообще не мог представить, что Дворжецкий кардинально решит свои семейные дела. И появилось много всяких «доброжелателей». Как-то в очереди в магазине ко мне подошла пожилая женщина, долго извинялась, а потом сказала: «Ни в коем случае! Вы понимаете, что вы делаете? Не соединяйте свою судьбу с этим человеком». Я поначалу не поняла, о чем она говорит. Но она всё расшифровала. Многие в театре и общежитии считали, что серьезного между нами ничего быть не может, ведь я такая молоденькая, только начинаю жизнь. Хотя внутренне у меня было совсем другое ощущение. Я прекрасно понимала, что всё это забурлило только потому, что наши отношения носили вовсе не соответствовавший его репутации характер. И в один прекрасный день (об этом я ему рассказала через очень много лет) меня вызвали в горком партии. Я, естественно, была комсомолкой. Три дяди и какой-то четвертый, молоденький, на подхвате, повели со мной душеспасительно-предупредительную, в какой-то мере угрожающую беседу по поводу того, что «человек, который отсидел 14 лет, недостаточно благонадежен, не говоря уже о том… А вы молодой специалист с перспективой, вы понимаете, что вы делаете?» Долго-долго я слушала, потом вклинилась в паузу и произнесла речь демагогически-патриотическую. Мне было ясно, что иначе с ними разговаривать невозможно. Главный постулат речи заключался в том, что «мое государство освободило человека, позволило ему работать на фронте эстетического воспитания и прочее и прочее, а вы мне…» В общем, такой спич я толкнула. Они подобного не ожидали. Потому что я была на вид совсем девчонка, хотя уже имела за плечами три курса юридического института, театральную студию и ГИТИС. Словом, привлекла все свои знания. Они заявили, что, мол, их дело предупредить (благородный такой порыв), а вы, конечно, можете поступать так, как считаете нужным. «Конечно», – сказала я. На следующий день ко мне подходит тот парень, что стоял в уголочке. Я еще тогда подумала, что это какой-нибудь комсомольский работник, которого, наверное, пригласили, чтобы посмотрел, как себя вести, что делать, как надо бороться за чистоту нравов и тому подобное. Подходит ко мне робко-робко, кстати, красивый такой парень, и спрашивает: – Можно мне с вами поговорить? – Пожалуйста. А что? – Можно, я вас провожу? – Проводите. Он сказал, что я их просто повергла в ужас, потому что они не ожидали такой дерзости. – Ты так с ними разговаривала! С ними никто так не говорил. Их же все боятся. – А ты так со мной разговариваешь? Тебе ничего за это не будет? – Нет, ну что ты. И я поняла, что он глаз на меня положил совсем по другой причине, потому что долго мялся, извинялся. Я ему: «Ты слышал, что я говорила? Так я и думаю. И всё, дорогой друг. Кончен бал». Он сказал, что очень сожалеет, просил разрешения меня проводить, встретить. Я отрезала: «Нет, нельзя». Такая была замечательная встреча в горкоме партии. К тому времени мы с Вацлавом Яновичем уже много работали вместе. Телевидения еще не было, но было много радиопередач в прямом эфире, и мы стали делать композиции. Тогда они были в моде – композиции к разным датам. Даты мы сами придумывали, были всякие: и пушкинские, и маяковские. Это продолжалось на протяжении всех трех лет, которые я провела в Омске. Итак, близилась премьера моего первого спектакля, где Вацлав Янович играл инженера Частухина. Перед генеральными репетициями он садился к зеркалу и буквально преображался. Надо сказать, мне нравилось наблюдать, как он гримировался, а он это любил, у него были совершенно потрясающие внешние характеристики образов, и всё рождалось на глазах. Он садился с собственным лицом, а потом то приклеит нос, то поднимет бровь, то что-то подрисует… и рождался внешний образ персонажа. На генеральной репетиции он выходит на сцену, и мне просто становится дурно, потому что передо мной человек, которого я очень хорошо знала, наш семейный приятель. Он был главным инженером в одном из московских главков, сибиряк по происхождению, типичный интеллигент. И он прямо передо мной. У Вацлава Яновича было какое-то удивительное чутье к воссозданию внешней характеристики образа, не говоря уже о воплощении «жизни человеческого духа». Меня это совпадение, удивительное попадание в характер сразило в самое сердце. Дворжецкий так играл, как будто знал того человека. Родился его двойник. Тоже инженер, тоже человек мягкий по характеру, интеллигентный, ошеломленно реагирующий на какие-то катаклизмы. Премьера была 24 декабря 1950 года. Она прошла с успехом, и после премьеры в помещении Театра музыкальной комедии должна была состояться актерская встреча Нового года. Пошли туда и мы… Пробыли довольно долго: карнавал, поздравления, всё прекрасно. Выходим, погода замечательная, снег сыплет, и на улицах нет народа – просто чудо какое-то. Снег искрится в лучах фонарей, настроение прекрасное. Мы идем, идем, идем, и вдруг Вацлав Янович говорит: «Всё, хватит дурака валять. Я, как ни смешно это звучит, делаю тебе предложение», – и встает на колено. Для меня это было неожиданно, он меня ошеломил… И я, недолго думая, сказала: «Хорошо». С тех пор 24 декабря мы считали днем решения наших судеб. Причем мы специально этого не афишировали, не докладывали, никому ничего не рассказывали. Я не представляла, как всё это расскажу дома. В Москву поеду нескоро. Написать? Для домашних это небольшой подарок. Во-первых, возрастная разница двенадцать лет. Во-вторых, Владик, сын. Еще у Вацлава Яновича была дочь, которая жила в Иркутске со своей мамой. Она родилась в 1946 году. И масса всяких атрибутов, которые, конечно, в нормальной, обычной семье с восторгом приняты быть не могли. Потом бум, который возник вокруг, мне не нравился, я не любила такого пристального внимания к себе со стороны, да он и сам не мог привыкнуть к тому, что вдруг решил свою судьбу. И это можно было понять: человек за свои 40 лет столько пережил, через такие испытания прошел… У него было ощущение, что никаких обязательств, никакой ответственности за кого-то он не может взять на себя. И вдруг… Я его позднее как-то спросила: «Как же ты такое сказал?» – «Не мог не сказать, потому и сказал». Тут тоже, наверное, проявилась актерская природа, которая, как мне кажется, определяла всё, что он делал. Он выжил благодаря ей и жил ею всегда. Так что мы своих отношений не афишировали, только близкие люди знали, естественно. Мы просто за ручку ходили, не расставаясь, а через какое-то время, когда всё уже устаканилось, он мне рассказал очень смешную историю. Оказывается, когда директор театра П. Т. Черемных приехал из Москвы, он сказал Вацлаву Яновичу: «Во-первых, я договорился с молодым режиссером, а во-вторых, я нашел одновременно тебе жену. Она будет твоей женой». Можете себе представить, когда такому человеку, как Дворжецкий, свободному абсолютно, поступавшему как ему хотелось, и вдруг такое сказали! Вот почему в ту первую встречу они меня так разглядывали. А потом уже и сам Черемных мне всё рассказал. Между прочим, Петр Тихонович действительно был очень хорошим директором, хорошо знал свое дело, любил театр. Обожал розыгрыши, эпиграммы, разные необычные поздравления и получал от этого огромное удовольствие. Так решилась наша судьба. И началась очень интенсивная совместная творческая работа в театре и на радио. Теперь прямой эфир бывает очень редко и считается верхом мастерства, когда человек способен у телекамеры или у микрофона вести свободную беседу или произносить текст, а тогда это было естественно. В радиостудии два человека садились рядом, включали микрофон, и всё шло в эфир. Мне это было исключительно приятно по двум причинам: мы работали вместе, и багаж, накопленный за годы учебы, не лежал мертвым грузом. Я исполняла весь свой институтский и студийный репертуар. Как режиссер делала композиции спектаклей, вела целые оперы. Опера транслировалась из театра, а комментарий вел человек из радиостудии. Таким образом я вела «Онегина», «Демона», читая почти всю поэму. Это было замечательно. Начались и совместные работы в спектаклях. Вацлав Янович играл очень много, был одним из ведущих артистов. Артистом глубоким, интересным и многоплановым. Он был способен создавать диаметрально противоположные характеры, что и называется театральным искусством. Как говорил Станиславский, вершина актерской профессии – это импровизационное самочувствие и способность к перевоплощению. Играл, например, в «Анне Карениной» и Каренина, и Вронского. Создал замечательный гротесковый образ генерала Родзянко в «Незабываемом 19-м» Вс. Вишневского и одновременно играл Клайда Гриффитса в «Американской трагедии». Играл Клода Фролло в «Соборе Парижской Богоматери», очень любопытно и оригинально Петруччио в «Укрощении строптивой», кавалера Рипафратта в «Трактирщице» – такой разброс, который под силу не каждому современному актеру, а ему в этом смысле, как говорят артисты, фартило. Любой приглашенный режиссер, любой режиссер, который вел театр, всегда считал необходимым занять Вацлава Яновича для того, чтобы получился увлекательный, высокохудожественный спектакль. В пьесе «Порт-Артур», где Дворжецкий филигранно играл князя Кирилла Владимировича, был эпизод, который определял успех всего спектакля. Кто бы ни смотрел его из критиков, при анализе девяносто процентов внимания уделял этой работе. Там было всё: и аристократизм, и изощренность, и отпечаток уже подернутого тлением, уходящего общества, и ум, и тонкость души, и вместе с тем ироническое осмысление всего, что происходило. Этот характер был вкраплен жемчужиной в ткань действия. «Анну Каренину» видеть не пришлось, но мне много рассказывали о спектакле. Главную героиню играла актриса, которая, на какую бы мизансцену ее ни выводили, всё равно поворачивалась лицом к залу. И у Вацлава Яновича всегда была одна задача: поворачивать ее спиной, просто как игровой манок, он так развлекался. Спорил с актерами, что повернет ее и она несколько минут всё-таки будет спиной к зрителю. Замечательная была работа в пьесе Г. Ромашова «Огненный мост» о том, как интеллигенция приходит – или не приходит – в революцию. Я очень любила этот спектакль, поскольку то, что создал в своей роли Дворжецкий, вызывало у меня ассоциацию с булгаковскими «Днями Турбиных». Это не было клеймением белогвардейских офицеров, скорее это являлось попыткой проникнуть в психологию людей, попавших в такую сложную ситуацию, как революция и гражданская война. Еще спектакль «Персональное дело», где он играл человека, которого исключили из партии. А шел 1953 год, когда наконец после смерти вождя пошатнулась система. И для Дворжецкого это стало серьезным проникновением в психологию человека, который попадает в экстремальную ситуацию, связанную, а для него это было важно, с тем, что творится вокруг, в стране. Вацлав Янович всегда связывал роль с тем, что она отображала, мировоззрение персонажа всегда имело для него огромное значение.

Мы с Вацлавом Яновичем вместе ставили пьесу Симукова «Девицы-красавицы» о заводских девушках. Он играл старого рабочего-наставника. Всех удивляет, когда я рассказываю, что он играл рабочего или председателя колхоза, а потом – Каренина или Вронского. Но надо сказать, что он и в жизни был такой человек, легко общался с людьми абсолютно не похожими друг на друга – и с профессурой, и с простыми людьми, которые называли его «Василий Иванович», потому что «Вацлав Янович» им трудно было произносить. Итак, он играл мастера, наставника девиц, а в них Дворжецкий толк понимал, это было весьма забавно… Вот так в Омске завязался этот узел – на Программа спектакля «Девицы-красавицы» всю жизнь. Тогда же я увидела, как широк круг его интересов, помимо театра. А не зря говорится: первые впечатления очень важны, и то, что мне только приоткрылось в Омске, дальше развивалось и развивалось. Чем бы он ни был занят, занимался этим с полной отдачей. Например, теперь мы все об этом отзываемся с юмором, с насмешкой, но это была жизнь – всех нас заставляли заканчивать университет марксизма-ленинизма. Я это сделала одной левой – только что пришла из института, и мне это ничего не стоило. А над Вацлавом Яновичем я постоянно иронизировала, так как он конспектировал все работы «классиков». При этом доводил меня до белого каления, потому что с кем еще можно было полемизировать? Только со мной, естественно. В силу многих причин: во-первых, он уже понял, что не всегда и не всем можно высказывать во всеуслышание то, что думаешь, во-вторых, я была экспертом, поскольку только что вылетела из-под крыла профессуры. Но с какой тщательностью, с какой ответственностью, причем неформальной, он изучал всякие «антидюринги», осмысливая их, вступая в полемику, на всё имея свою точку зрения! И параллельно с этим своими руками он строил яхту. Потом у нас появилось новое увлечение: мотоспорт. Мы приобрели мотоцикл БМВ без коляски. Сели на мотоцикл и поехали. Надо сказать, что с ним мне ничего не было страшно, абсолютно ничего. То, что у нормального человека должно было вызывать опасение, страх, куда-то улетучивалось. Дворжецкий – человек волевой, увлеченный, умел рассказать и преподнести всё таким образом, что окружавшие развешивали уши, раскрывали глаза и получали море удовольствия. Итак, сели мы на мотоцикл, мчимся по городу, и я чувствую, что мы что-то очень долго едем, едем и, наконец, врезаемся в забор рынка и останавливаемся. Слава Богу, без членовредительства. Дворжецкий сказал: «Знаешь, а я ведь первый раз сел на мотоцикл». Он просто не знал, как затормозить. Было, конечно, много всяких волнующих историй, связанных с мотоциклом. Как-то поехали за город, и из-под седла стали вылетать гайки. Я сижу сзади, держусь за него, а гайка с одной стороны выскочила, с другой стороны выскочила. Я тормошу Дворжецкого – он не слышит. Все-таки остановились, посмотрели. Мотоцикл был немецкий, очень хороший, но, как водится, побывал в наших руках, и, оказывается, гайки были недостаточно хорошо прикручены. Всякое бывало. Потом у нас появился мотоцикл с коляской, это уже была просто разъезжающая ложа. Жизнь вокруг нас бурлила и кипела. В это время начали происходить всякие серьезные катаклизмы. В марте не стало нашего незабвенного «отца, учителя и друга всех народов». Помню, мы вышли из театра и шли почему-то не домой в Газетный переулок, а к почтамту. Я получала все письма до востребования. Встретившийся нам актер эту новость сообщил. Слез у нас не было, не поверили. Вернулись в театр, там уже все всё знали. А через энное время сняли портрет Берии. Ну, опять очень «расстроились», как вы понимаете. Вацлав Янович отдал Омску восемнадцать лет творческой жизни, в Омском драматическом театре проработал, за вычетом лагерей, около одиннадцати. Туда его пригласила художественный руководитель театра Лина Семеновна Самборская. Это была чрезвычайно колоритная личность. О ней и об атмосфере, царившей тогда в театре, Вацлав Янович рассказывал в беседе с критиком Александром Свободиным. «Самборская – это было чудо. Она не допускала никакого амикошонства. Требовала, чтобы актеры на улице, где угодно вели себя не так, как „окружающее население“. Однажды я получил от нее выговор в приказе за то, что из театра нес домой в общежитие два ведра воды. Представляете: я в шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке иду с ведрами. Все оглядываются, смотрят: «Вот это – Дворжецкий! Ведущий актер!» Я был известен, имя на тротуаре писали, девчонки всякие окружали, поклонников было полно. И Самборская напомнила мне, как актер должен вести себя в жизни. Ее муж, Шевелев, тоже был режиссером, хотя не имел никакого отношения к театру. Она ему помогала, если нужно. Это был красивый мужчина, высокий, стройный, с крупной челюстью. И у них была пролетка с кучером, кобыла. Пролетка проезжала, и все в городе видели: едет Самборская, главный режиссер, сидит, не оглядываясь по сторонам, направляется в театр. Бывало, так улыбнется всем – в 360 зубов. Одета обязательно как полагается. Навстречу выходят люди, снимают шляпы, целуют руку, в проходе открывают двери, пошла… Такой ритуал. Но, между прочим, если было нужно, она на сцене могла матом покрыть и рабочих, и тех, кто там напорол, и еще кого-то. Гром гремел, «завтра выгоню из театра, и всё!» Вот такой художественный руководитель театра. А когда она выходила на сцену в «Анне Карениной» читать текст от автора… Сидела у рояля, играла и говорила: «Всё смешалось в доме Облонских…» Это было чудом». Оставаться дольше в Омске Дворжецкий никак не хотел, и меня тоже тянуло уехать. О Москве речи быть не могло, потому что его туда никто бы не пустил. Как только мы об этом заикнулись, в управлении культуры сказали: «Нет. Вас, Рива Яковлевна, мы задерживать не можем, потому что вы три года отработали, а Вацлав Янович плотно занят во всем репертуаре, и мы сможем его отпустить только через два сезона». Мы решили, что другого выхода всё равно не будет. Поэтому я (напоминаю, был 1953 год) подала заявление об уходе, и нам в управлении культуры какая-то дама дала слово, что через два сезона она его отпускает. И я уехала. Два сезона проработала в Москве. Там о моем браке родным уже было известно, причем мама узнала, что ее дочка вышла замуж, весьма странным путем. Приехал мой двоюродный брат из командировки, из Алма-Аты, а ему, в свою очередь, рассказал один сослуживец, что, мол, был в командировке в Омске, там театр замечательный. И есть такой артист, который очень понравился, он женился на молоденькой девочке, режиссерше. А у брата лицо так и вытянулось: он знал, что я в Омске. Вернувшись в Москву, он пошел к маме,, она вырастила всех папиных племянников, которые остались сиротами, и сказал: «Тетя, я как-то от вас не ожидал! Такое событие, а вы….» Она в ответ: «Какое событие?» Он маме и рассказал о том, что я вышла замуж. Мама была мудрой женщиной и всегда говорила: «Предупреждать и высказывать неудовольствие нужно всегда до того, как что-то свершилось. А если уже свершилось, то надо только помогать». И когда Вацлав Янович появился, они подружились, и он к маме очень нежно относился. Как-то, когда я была в Омске, он приехал в Москву. Сидят, обедают, еще кто-то в гостях был. Квартира была коммунальная, большая. Звонок в дверь. Соседка впустила молодого человека, который, войдя в комнату, начинает объяснять: «Я приехал сейчас из Казани, а мои родственники из Минска…» Мама говорит: «Знаете что, вот рядом ванная, вымойте руки, сядьте, пообедайте, а потом вы нам всё расскажете». Вацлав Янович, вернувшись в Омск, говорил друзьям: «Ребята, если кто приедет в Москву и негде будет пообедать, придите и сообщите: «Я родственник». Вы только откроете рот, и вам скажут: «Садитесь кушать». Вас хорошо покормят, а потом уже расскажете, кто вы такой».

Короче, прошло два сезона, я, правда, ездила в Омск, ставила по приглашению спектакль в ТЮЗе, потом мы встречались на театральных конференциях, я специально ездила из Москвы, а он из Омска. Так два года кантовались. Многие рассчитывали, что раскантуемся вообще. И в это время я получила приглашение от Н. А. Бондарева, главного режиссера Саратовского областного драматического театра им. Карла Маркса. Первая встреча с Бондаревым была очень интересной. Николай Автономович пригласил меня в гостиницу «Москва». Он там остановился со своей женой, драматургом Елизаветой Максимовной Бондаревой. Когда я появилась, она сразу вышла в другую комнату (номер был люкс), и мы остались вдвоем. Это был высокий, сутуловатый мужчина, с круглой головой, умными и чуть хитрыми глазами. Я понимала, что представляю не только себя, поэтому очень волновалась. И он мне рассказал, что принимает театр, что слышал много хорошего об артисте Дворжецком и обо мне тоже не так плохо говорили, и поэтому он предлагает нам переехать в Саратов. Я, конечно, в какой-то степени робела, но старалась никак этого не показывать. Он задавал всякие вопросы, просил рассказать о Вацлаве Яновиче подробнее. Как потом уже в Саратове мне говорила Елизавета Максимовна, она ходила по соседней комнате и думала: «Ну что же он так долго мучает эту девчонку, и вообще что это за режиссер – тоненькая, худенькая, так, в общем, ничего девочка, но все-таки девочка». И мы дали согласие: девочка – в качестве режиссера, Вацлав Янович – в качестве актера. В Саратове мы получили квартиру во дворе театра. С Вацлавом Яновичем приехал в Саратов и Владик, он тогда учился в девятом классе. Дружба наша становилась глубже и сердечнее, и я понимала, что он очень тянется ко мне. Во-первых, у него было ощущение не очень большого возрастного разрыва, во-вторых, с папой отношения складывались всегда непросто, потому что жили отдельно. Владик жил у мамы, а иногда у отца. Но все равно трещина, естественно, для мальчика осталась. А мы с ним очень близко сошлись, я его любила. Мальчик был сложный, потому что обстоятельства его жизни не способствовали формированию простой и легкой личности. Он поступил в школу, и началась наша саратовская жизнь и работа. Для дебюта артиста Дворжецкого был выбран спектакль «Великий государь», где Вацлав Янович играл Ивана Грозного. В театре это событие обставили очень красиво и празднично. А накануне дебюта, утром он говорит: «Мы уезжаем на охоту, сколько тебе лисиц привезти? Пяток хочешь?» – «Нет, это много, мне трех вполне достаточно». На том и порешили. Компания любителей охоты и рыбалки там сколотилась очень быстро, и они уехали. И что вы думаете? Открывается дверь рано утром, и к моим ногам падают три рыжие лисы. Я, конечно, была ошеломлена. Все говорили: «Теперь тебе будет шуба из мехов». Всё-таки лис этих отдали в охотничье общество, никаких мехов не было, но факт такой был. И это всё к характеристике того, как он работал. Перед дебютом ему нужен был допинг: глоток свежего воздуха, лес, размяться физически, а потом он сыграл спектакль, сыграл очень хорошо. И город, и театр сразу его приняли. В театре появилась стенгазета со стихами: Привет Дворжецкому Вацлаву Он и охотник, и артист. Сыграл он Грозного на славу И в тот же день убил трех лис.

Так замечательно встретили его в Саратове. Первые два сезона были просто удивительными. Николай Автономович – очень интересный режиссер, волевой и абсолютно независимый человек. Я это подчеркиваю, потому что, надеюсь, помните, что это были за времена – 1955 год. А через два сезона Николай Автономович, напрочь разругавшись с руководством обкома, хлопнул дверью и уехал из Саратова. Работа шла чрезвычайно интенсивная. Среди ролей, сыгранных Дворжецким в Саратове, стоит выделить Ивана Грозного, Крутицкого в «Не было ни гроша, да вдруг алтын» – это в моей постановке, что мне было особенно приятно. Сыграл инженера Забелина и был сорежиссером в спектакле «Кремлевские куранты». И когда Николай Автономович уехал, он восстанавливал спектакль. Были такие примечательные работы, как адмирал Макаров в «Порт-Артуре», Каренин в «Живом трупе», Неизвестный в «Маскараде», в «Чудаке» Назыма Хикмета – Наджеми. «Чудак» – мой первый спектакль в Саратове, притом он был освещен моей встречей с Назымом Хикметом. Я приехала в Москву, когда готовилась к постановке, и нас познакомили. Три раза я была у него в гостях, и эти встречи незабываемы. Таких красивых людей можно пересчитать по пальцам: высокий, голубоглазый, пепельно-русые вьющиеся волосы. В беседах с ним чувствовалась удивительная теплота и доброта, невероятная эрудиция, образованность, несмотря на то что он столько времени провел в тюрьме. Поэтому спектакль для меня был одним из самых значимых в моей режиссерской биографии. Надо сказать, что труппа в театре собралась первоклассная. Было много интересных, сильных артистов, вошедших в историю русского театра. Тогда еще работал такой кряж, монумент русского театра, как Степан Муратов. С ним был очень смешной казус. Он репетировал у меня в спектакле «Светит, да не греет» купца Восьмибратова, и у него был огромный монолог. И я просто уже из себя вылезаю, даю ему задания, высказываю пожелания, просьбы, пытаюсь анализировать, подсказывать – и чувствую, что уже иссякаю, а воз и ныне там. В полном отчаянии говорю: «Степан Михайлович, ну, пожалуйста, теперь вот сядьте и просто расскажите, что там с вами произошло». И когда он начал рассказывать, у меня отвалилась челюсть, настолько было замечательно и точно то, что мне хотелось раскрыть в этом монологе. Муратов был актером стихийного дарования, очень красивый, мы все говорили, что он как пароход, который ходит по Волге и носит его имя. Там же я сделала свои первые педагогические шаги, набирая студию при театре. Нам очень повезло, потому что создалась хорошая, дружная когорта людей, которые понимали друг друга, а Бондаревы были к тому же очень хлебосольными. Мы собирались вместе не ради застолья. Люди театра не могут не разговаривать о театре, где бы они ни находились. Они дают обет: будем говорить обо всем, только не о театре, но через пять минут начинается то же самое. Это естественно. Жили мы эти два года творчески интересно. Приезжала масса критиков, анализировались, разбирались спектакли и роли, жизнь била ключом. Ну и, конечно, охота и рыбалка. У нас во дворе жили три так называемые подсадные утки для охоты, одну из них, серенькую, рябенькую, звали Маруська. Тогда же у нас появилась замечательная собака. Вацлав Янович называл ее «сеттер Блютельтон, Каро де Лаверак». Даже в одном из охотничьих журналов был портрет этого самого Каро и подпись: «Собака Дворжецкого». Однажды Вацлав Янович возвращается с рыбалки с рюкзаком за спиной. У нас в квартире был квадратный холл, три двери из этого холла и поворот в маленький коридорчик, в ванную и кухню. Он входит и говорит: «Ты дай мне полотенце, а я сразу в ванную, потому что сапоги грязные». Я прошла в комнату за полотенцем, а потом вхожу к нему и замираю: в ванне лежит осетр желто-розового цвета и занимает ее всю. Вы представить себе не можете, что это за рыба, когда видишь вот так, рядом. Вацлав Янович сам его разделал, в нем было 4,5 кг черной икры, он ее протер через металлическую сетку, посолил, все сделал как положено, а я сварила из головы уху. Я такого янтарного цвета никогда потом вообще не видела. Посолила, попробовала – живой керосин. Мы тут же, конечно, всё вылили, а тушка оказалась хорошей. Было много всяких интересных событий, одно из них – появление у нас «москвича». Это сейчас машина не фокус, а вполне естественное явление. Даже наоборот, «москвич» уже становится неестественным явлением, а тогда это «нечто», так мало было персональных машин. Это длиннющая эпопея: встали на очередь в Москве, отмечались, наконец, мы его получили, пригнали в Саратов. Разумеется, сразу захотели учиться. Выехали за город. Я села за руль, не рядом с мужем, конечно, – сидеть рядом с ним, когда учишься, дело просто опасное, – и сразу поехала. Кстати, я потом так и не стала водить машину, потому что поняла: если буду за рулем, то конфликтам и нервотрепкам не будет конца… Хотя потом Вацлав Янович меня упрекал, когда стал терять зрение: «Вот, ты не водишь машину… Так бы мы продолжали ездить». С появлением машины открылись еще большие возможности. Причем надо сказать, что наша страсть к путешествиям сохранялась очень долгие годы. Началось это с 1954-го, еще в тот период, когда я была в Москве, а Вацлав Янович – в Омске, и мы вместе поехали в Сочи. Наше первое путешествие было замечательным. Мы приехали в Сочи рано утром, поезд пришел в четыре часа утра. Город весь спал, а мы сразу пошли к морю. Стоял штиль, море чуть-чуть волновалось. Так называемый цвет морской волны. Словами его описать невозможно, потому что он то чуть зеленоватый, то голубоватый, переливающийся. Чуть-чуть уже светало, и на горизонте появилось такое розовое покрывало, которое начинало стелиться по морю, а на рейде – парусник «Товарищ». Зрелище незабываемое. У Вацлава Яновича была путевка в санаторий, и мы сняли рядом, буквально через забор от санатория, застекленную веранду, на которой я жила. В это же время в санатории отдыхал один из лучших комиков свердловской оперетты Маринич, который каждый раз брал нам билеты в кино и говорил: «Ваша дочечка тоже пойдет?» Мы очень много ходили, гуляли, лазили по окрестностям. Это было замечательно. У меня есть фотография, где мы вдвоем стоим на камне. Сейчас на это смотреть грустно: какие-то другие люди стоят. В саратовский период были очень интересные гастроли, почему я и вспомнила о путешествиях. Когда, например, театр поехал в Ригу, мы наш мотоцикл погрузили вместе с декорациями, и в то время как артисты, бедные, мучились, когда им куда-то надо было поехать и посмотреть, мы на мотоцикле объездили всю Латвию. Очень помогало то, что Вацлав Янович разговаривал по-польски и у него была фуражка белая, парусиновая, с околышем. Такие фуражки были тогда еще не в моде и сильно напоминали западные, поэтому никаких вопросов нам не задавали. Театр хорошо принимали. И местное театральное общество с таким вниманием, пониманием, стремлением к тому, чтобы нам было удобно, интересно, заботилось о нас, с любовью показывали город. Когда прошел первый спектакль и артистам подарили по два-три цветочка, мы были в недоумении: «Как, а где букеты?» – тогда в России этого не было принято. А в Прибалтике уже тогда всё было на западный манер. Так прошли два года в Саратове. Одним из лучших для Дворжецкого был спектакль «Соперницы», который поставил Николай Автономович по пьесе жены. Вацлав Янович играл председателя колхоза. Этот спектакль во многом определял успех театра. Там играли очень хорошо Юрий Иванович Каюров и замечательная актриса, тогда еще очень молодая, очаровательная, потом она тоже играла в Москве, Лиля Шутова. Такое очаровательное женское обаяние, тепло, задор и отдачу я потом очень редко встречала у молодых актрис. «Соперницы» был веселым и умным спектаклем: все проблемы, которые тогда возводились в абсолют, были построены таким образом, что при желании можно было увидеть и негативные, и достойные иронии явления. И вот однажды Дворжецкий, возвратившись с рыбалки, тут же пошел на репетицию. На нем была старая военная фуражка, и во время репетиции, когда он ее снял, у него оказались абсолютно белые большой лоб и лысина в контрасте с загорелым лицом – он же на рыбалке был. Все, конечно, с полчаса смеялись. А потом это стало гримом, он так и гримировался. Вацлав Янович придумал много трюков, например, попадал в лужу и выливал воду из сапога! Все получали массу удовольствия от его фантазии. Было интересно, весело, накопилось много впечатлений. Помню первый свой спектакль. Я всегда любила перед премьерой заходить в гримерку к актерам, так и в тот раз зашла к актрисам. Они мне: «Знаете, Рива Яковлевна, ведь сегодня вся профессура города здесь». Я говорю: «Да, хорошо, очень приятно». А потом они мне рассказали, что в Саратове существует традиция: на премьеры приходит профессура, местная интеллигенция, и к мнению этой публики город прислушивается. Ни в Омске, ни в Нижнем Новгороде потом никогда такого не было, а тут я вышла в зрительный зал и поняла – да, сидит профессура в первых рядах. В Саратове в то время была очень сильная консерватория, туда приезжали прекрасные музыканты, Нейгауз и другие. Город жил очень интересной жизнью. Оперный театр, отличная картинная галерея, и надо сказать, что фраза из Грибоедова «…в деревню к тетке, в глушь, в Саратов» тогда уже не соответствовала действительности. Но во всяком случае город гораздо размереннее, спокойнее, менее грубый, менее резкий, чем Нижний Новгород, а зритель был исключительно доброжелательным. Рядом работал в апогее славы, в расцвете творчества Саратовский ТЮЗ, которым руководил Юрий Петрович Киселев. Это был очень интересный театр, с отличными спектаклями. Во многом он конкурировал с нами и репертуаром, и отношением к основам драматического творчества. После ухода Бондарева в 1957 году началась годовая, я бы сказала, «страдательная» пора. Пришел человек, первый шаг которого меня, несмотря на то что я по натуре склонна к дружбе и во всяком случае к терпимости в отношениях с людьми, поверг в невероятный гнев. Он восстановил чужой спектакль и на афише даже фамилии постановщика не указал. Отсюда началось неприятие этого человека, хотя он был очень хороший актер, гораздо сильнее, чем режиссер. И у нас возникло желание покинуть Саратов во что бы то ни стало. Было много всяких неприятных вещей, в таких условиях жить и работать просто не хотелось. В театре стало неинтересно, а у нас сил еще было очень много. К этому времени Владик закончил школу. Как-то пришел домой, тогда он учился в десятом классе, и сказал: «Надо кому-то пойти, папе или тебе, в школу, у нас день открытых дверей, и рассказать о том, что такое профессия актера или режиссера». Папа заявил: «Я не пойду», – пришлось вызваться мне. Пришла в школу, в одной комнате собрали сразу два выпускных класса, сидят близко друг к другу… За третьей партой – Владик, вижу, что он нервничает. Ужас! Я никогда не видела его в таком состоянии, он волновался, какое я произведу впечатление. Но все прошло благополучно. Он, бедненький, потом ко мне подскочил: «Я знал, я понимал, что все будет нормально, но я так волновался! Спасибо тебе». Владик кончил школу и уехал в Омск. Только после выяснилось, почему отъезд был такой неожиданный. Он хотел поступить в мединститут, а отец девочки, в которую он был влюблен (девочка была совершенно прелестная, теперь она очень хороший кардиолог), был там профессором. Потом Владик мне объяснял: «Ты представляешь, если бы я пошел сдавать экзамены в мединститут и провалился? Как мне было бы стыдно!» И он решил исчезнуть, уехать в Омск. В Омске он поступил в военное медицинское училище, закончил его и уехал на Сахалин, где проработал несколько лет: был заведующим аптекой, акушером, принимал роды, принял 84 ребенка. Потом вернулся в Омск и закончил там театральную студию. И опять нам повезло, как говорится в хорошей поговорке: «На ловца и зверь бежит». Мы сохранили тесные, дружеские отношения с М. А. Герштом, который в то время работал в Горьковском театре драмы, и регулярно получали от него письма и телеграммы. Он и пригласил нас в Горький. Мы очень быстро приняли решение. Загвоздка была только одна: нам ответили, что свободной режиссерской единицы нет ни в драматическом, ни в других театрах города. А так как тогда очень важно было получить перевод, иначе прерывался рабочий стаж, то мне оформили перевод в филармонию в качестве режиссера, а Вацлаву Яновичу, естественно, в театр драмы. Итак, началось путешествие по Волге. К тому времени мы обросли скарбом: машина, собака, много книг. Погрузились с имуществом на теплоход и поплыли. Это было замечательно: настало некое умиротворение. Начинаем новую жизнь, решились, путешествуем, что ждет нас впереди, не знаем. Отправили только контейнер с мебелью, полученной в свое время из театра. Живя в Саратове, мы не купили ни одного стула, театр нас оснастил всем, что было нужно, да и запросы наши были небольшие – жили очень скромно, но уютно. У нас была хорошая трехкомнатная квартира рядом с театром, на одной площадке с Бондаревыми. Время было замечательное, да еще все молодые, что, конечно, немаловажно. Прибыли в Горький. Нас встретили и отвезли в незабвенную гостиницу «Москва» напротив театра, которой сейчас уже нет. Надо сказать, что это были времена, для меня во всяком случае, очень похожие на студенческие. Хозяйства никакого, следовательно, ответственности за дом тоже мало. Зато свободного времени хоть отбавляй, и мы стали ходить в театры. Впечатлений было много, и самые разные: теплота и искренность ТЮЗа произвели большое впечатление, а мощь некоторых актеров театра драмы весьма порадовала. В Саратове до нас доходили разговоры о том, что Горьковский театр драмы очень интересный. Но когда входишь в новое дело, естественно, трепещешь, как перед первым любовным свиданием. Бог знает что за люди, Бог знает как встретят и как пойдет работа. Я вообще ехала как птичка, совсем не зная, что буду делать и что мне предстоит. В гостинице мы прожили несколько месяцев. Там в это время были интересные постояльцы, и жизнь завертелась. Опять охота, откуда Вацлав Янович привозил зайцев, и мы их в гостиничных условиях готовили: мочили в уксусе, потом жарили. Короче, всё это было любопытно, но не отвлекало от будущих дел. Затем мы очень недолго, несколько недель, прожив в общежитии ТЮЗа на Грузинской, получили коммунальную квартиру. Соседи были удивительными людьми, и мы дружно прожили довольно долго. А потом началась работа. У меня – ни шатко ни валко. Я должна была придумывать себе дело: то с чтецами, то с певцами делала какие-то композиции. А замечательный человек и мастер своего дела Л. М Гельфонд, директор филармонии, сам дважды отец, каждый раз, встречая меня, говорил: «Когда же, когда же вы позаботитесь о том, чтобы увеличить ваше семейство?» Такая у него была присказка. Первый спектакль, в котором был занят Вацлав Янович, – по какой-то советской пьесе, очень плохой, как все понимали. Но хотя роль у него совсем неинтересная, волнений всё же много. Для актера с огромным стажем, вступающего в такую труппу, очень важен первый шаг. Актера с репутацией, именем, не мальчика. И я помню, как приходит Вацлав Янович после худсовета, а тогда это было очень ответственно, и рассказывает: «Большинство членов художественного совета, потупив очи долу, говорили очень сдержанно. И вдруг встала какая-то девушка из горкома партии и сказала: «Мы, город, приобрели замечательного артиста. Товарищи, дорогие, вы посмотрите внимательно…» – и произнесла такой спич, что я просто открыл рот». Оказалось, это Антонина Николаевна Соколова, которая через год или два стала директором ТЮЗа. Она была удивительным человеком, тонкого вкуса, прекрасного глаза, широкой эрудиции, с настоящими корнями российской культуры. Вскоре мы стали большими друзьями. Она оказалась первым человеком, который так принял Вацлава Яновича. У него началась очень творческая, насыщенная и, как говорят спортсмены, результативная жизнь. А затем уже и все остальные в театре поняли, кто появился в театре, хотя труппа была сильная да еще пополнилась такими замечательными актерами, как В. Я. Самойлов, Л. С. Дроздова, В. И. Кузнецова. В Горьком Вацлав Янович сыграл много ролей. Джейб Торренс в спектакле «Орфей спускается в ад», «Чайка» – там он сыграл Медведенко, казалось бы, роль второго плана, но какое-то удивительное тепло и нежность были в этом затравленном жизнью учителе. Замечательная работа в спектакле «Юпитер смеется», Ките в «Острове Афродиты», Терехин в «Палате», Марсиаль в «Интервенции». Перебирая фотографии в его архиве, можно найти портрет Эйнштейна, который послужил прототипом грима к роли Друэта в спектакле «Юпитер смеется». Вацлав Янович всегда работал серьезно и вместе с тем легко. Он, собираясь к выходу на сцену, не произносил никаких заклинаний. Не заботился о том, чтобы казаться сосредоточенным, как-то обратить на себя внимание. Нет, мог перед выходом рассказать анекдот, пошутить, кого-то разыграть. И в то же время на сцене он становился абсолютным хозяином площадки. Однако Вацлав Янович всегда заботился о целостности спектакля. Он не был из тех артистов, которые, как говорится, тянут одеяло на себя. Для него участие в спектакле становилось участием в данном отрезке человеческой жизни, в данной ситуации, в данных обстоятельствах, и он всегда должен был себе ответить на вопрос: зачем? почему? про что он играет? Его темперамент, который проявлялся и в других сферах, был определяющим и тогда, когда он работал над ролью. Мир ассоциаций, воображения, фантазии всегда выходил за рамки текста. Для него важно было вырастить этот образ, этот характер. Причем в нем, как у очень немногих артистов, это сочеталось с заботой о том, в какую форму выливается, какую форму обретают характер и его внутренние сложные психологические переливы, причины, побуждения. Вацлав Янович был чрезвычайно требовательным и к себе, и к режиссеру, и к своим партнерам. Что касается последних, то он никогда не ставил их в неловкое положение. Для него общение с партнером было делом родным, он помогал актерам, начинающим в первую очередь, с открытой душой, прекрасно понимал, что произведение театрального искусства обязательно должно быть цельным, оно не имеет права распадаться на части и актеры не имеют права его растаскивать, а режиссер обязан отвечать за спектакль в целом. В Горьком Вацлав Янович два года работал педагогом актерской студии, которая открылась при театре. Ее окончили Наташа Малыгина, Костя Кулагин, Леня Кулагин, Рита Алашеева, Маргарита Юрьева. В Нижнем Новгороде хорошо знают этих актеров. Дворжецкий работал с полной отдачей, с удовольствием делился опытом, умением, любил молодежь и страшно увлекался.

Увлеченность делом, которым Вацлав Янович занимался, определяла его успехи. И всем он занимался досконально, никогда – поверхностно. Машину знал до винтика, сам за ней ухаживал, ремонтировал, мыл и «вылизывал». Продолжались охота и рыбалка: летняя, зимняя, с грандиозным оснащением. Как-то мы, встречая Новый год, всю елку украсили блеснами. И гости были в восторге от того, как переливались золотые и серебряные блестящие металлические рыбки, рачки и мушки. Затем у нас появился сад. После огородничества и садоводства он перешел к пчеловодству. Эта страница его жизни была весьма обширной, до сих пор сохранились журналы, отражающие его работу с пчелами. Я боялась их смертельно, а он любил. Приходил домой, показывал: «Вот двадцать ужалений, рука распухла. Ничего, назавтра спадет, всё замечательно». У нас огромная библиотека рыболова, охотника, пчеловода, садовода, потому что Вацлаву Яновичу надо было знать о предмете своей страсти как можно больше. Рассказывал он о своих увлечениях упоительно. Слушатели открывали рты и удивлялись, когда узнавали, что тем или иным делом он начал заниматься совсем недавно. Дворжецкий увлекался фотографией. Как только появились восьмимиллиметровые кинокамеры, занялся любительской съемкой, у нас масса пленок, слайдов. Короче, не знаю, чем он не увлекался! Очень часто задают вопрос: почему Вацлав Янович не работал в Москве? Ведь очевидно, что это актер столичного масштаба. Впервые его пригласил в Москву перед самой войной Александр Яковлевич Таиров в Камерный театр, но тут началась война, и вся биография поехала вспять. Затем, работая в Саратове и Горьком, много раз получал приглашения, но ему уже не хотелось уезжать. Он не любил Москву за ее суетность, многолюдье, шум, гам. А самое главное, живя в Нижнем Новгороде, Вацлав Янович обрел, кроме театра, то, чем он так дорожил: сад, гараж, прекрасную Волгу, пчел, и это заполняло его жизнь помимо актерской работы. Совершенно очевидно, что в Москве всё это рядом иметь невозможно. В столицу мы ездили часто на машине, там жили моя мама и сестра, масса друзей, и, разумеется, старались не пропускать интересные выставки, спектакли, концерты.

А в 1960 году произошло событие, которое стало, конечно, наиглавнейшим в жизни, – родился наш сын Женя. Дружба с моим учителем по театральной студии Ю. М. Завадским продолжалась. У нас было заведено, что когда я приезжала в Москву, – это относилось, естественно, не только ко мне, а ко всем его ученикам, – надо было отчитаться за прошедшее время. Я и похвасталась: у меня сын! Первый вопрос был – как я его назвала. Говорю: «Женя». – «Ну, молодец», – сказал он. – «Это в честь Евгения Багратионовича Вахтангова». Родился Женя, и наша жизнь обрела новые радости, волнения, чаяния. Так как у нас в Нижнем Новгороде не было никаких родственников, то первые три года были довольно сложными, да еще при наших характерах… Мы оба работали. Я вернулась в театр, когда Жене было полгода, – без этого я тоже не могла. Мы путешествовали и до появления Жени, и, естественно, когда он стал подрастать, путешествия наши продолжились. Объездили очень много мест. Это происходило летом, во время наших отпусков. Ребенок летом отправлялся в Москву, с бабушкой и тетей на дачу. Мы дорабатывали сезоны, если наступали гастроли, Вацлав Янович уезжал, потом мы как-то объединялись и отправлялись путешествовать все вместе. К тому времени у нас появилась еще одна собака, ее звали Гера, богиня Земли, – дратхаар, немецкая легавая. Замечательная собака, мы ее очень любили. Она погибла, когда ей было почти пятнадцать лет, собаки этой породы редко доживают до такого возраста. Один раз она стала мамой – период просто несусветный. Причем собака – «аристократка», и всю процедуру принимания родов проводил, естественно, Вацлав Янович. Роды продолжались целые сутки. Восьмерых приняли, а девятый задохнулся, просто не дождался своей очереди. И начались совершенно чумовые полтора месяца от звуков и от того, что тряпка не исчезала из моих рук. Щенки росли, наливались на глазах, и кормить их ей было очень трудно. Мы через пару дней стали подкладывать Гере по два щенка, потом решили, что этого им мало, их надо кормить из соски.

Ни у меня, ни у Вацлава Яновича ничего не получалось. Тогда бутылку брал Женя – ему было лет десять-одиннадцать, – тыкал в морду щенка бутылку с соской, и тот начинал, нервно дрожа, высасывать ее. Потом мы поняли, что и этого им мало, тогда я начала готовить манную кашу. Стали кормить по два щеночка, остальных в это время запирали. Какой они устраивали концерт в ожидании кормежки! Щенки залезали в миску всеми четырьмя лапами, что было вокруг – трудно себе вообразить. И конечно, совсем потрясающее зрелище было, когда Вацлав Янович выводил всю свору на прогулку. Впереди шел хозяин, справа совершенно ленивая, как будто абсолютно не заинтересованная в этом выводке, трусила Гера, и эти восемь щенят топ-топ-топ… Со всего двора собирался народ поглазеть. Всех восьмерых мы выкормили и раздали, хотя расставаться было ужасно тяжело. Однажды Вацлав Янович, уходя в театр, сказал, что придет какой-то дядя за щенком, тогда их еще оставалось четыре или пять. В назначенное время раздается звонок, я подхожу к двери, открываю. Стоит этакий Ноздрев, огромного роста, улыбается в тридцать три зуба: «Это дом Дворжецких?» Дом – это было сильно сказано. Мы переехали в квартиру, в которой до нас жил заведующий музыкальной частью театра. Холостяк, квартира совсем неухоженная, хотя дому всего года два, и когда я впервые вошла, то сказала: «Ребята, это вообще не квартира, это декорация». Ну, ничего, обжились, и я полюбила эту квартиру, с ней связано много интересного и дорогого. Итак, гость прошел в комнату, я посадила его за стол, положила перед ним справку, родословную, он сел, подпер щеку рукой и стал читать. Справка была на одном листочке. Читает, читает. Я думаю: что он вычитывает? Поднял на меня глаза, внимательно так посмотрел и спросил: «Сталин где?» Я говорю: «Что, что?» Он, абсолютно меня игнорируя, снова стал читать. Прошло какое-то время, и он опять меня спрашивает: «Сталин где?» – Вы меня простите, но я не понимаю, о чем вы выговорите! – У нас в доме – и вдруг разговор о Сталине. Он молчит, как не слышит. Тогда я громче: – Вы меня извините, но я не понимаю о чем вы меня спрашиваете. Он, опять не отвечая, уставился на справку. – А-а-а… это ж с другого колена! – Я ничего не понимаю, объясните, пожалуйста! Он, уже миролюбиво: – Ну чего ж ты не понимаешь? Эту породу привез в Москву Василий Сталин! А эта справка с другого колена. Вот такой был эпизод. Нам невероятно повезло в Горьком, прежде всего потому, что обрели здесь очень хороших друзей. Однажды, это было, наверное, на второй год нашего пребывания в городе, Вацлав Янович сказал: «Мы должны обязательно познакомиться с удивительным человеком». – С кем познакомиться? Что случилось? – Я был на лекции искусствоведа Юлия Иосифовича Волчека и в полном потрясении от эрудиции, от личности этого человека. Я очень хочу, чтобы мы с ним познакомились. К этому времени я уже работала режиссером-постановщиком в ТЮЗе, ставила пьесу по повести Тендрякова «Чудотворная», была знакома с Лазарем Шерешевским, поэтом. Он вместе с Анной Кузнецовой инсценировал повесть и принес к нам в театр. Шерешевский нас и познакомил с Волчеками. Сложился замечательный кружок российской интеллигенции. Это были искусствоведы Волчек, Фих, Берта Соломоновна Маранц – превосходная пианистка, ученые, физики, математики, биологи, конструктор Юра Соколов, его жена Лена, журналистка, биолог Саша Зевеке и его жена Тамара – красавица и умница, чета Неймарков, режиссер Табачников с женой, Идой Богдановой. Душой всего собрания была жена Юлия Иосифовича Волчека – Ирина Сидорова, отличный редактор, человек удивительной красоты, и внешней и внутренней. Ирина Великолепная – называл ее Вацлав Янович. Необыкновенно добрый, мудрый, прекрасный человек, мы с ней дружим до сих пор. Этих людей интересовало всё, что происходило в мире. Собирались за чаем, за обедом, за праздничными столами, но это было не просто времяпрепровождение. Среди нас были люди, которые не могли не поделиться тем, что открыто, прочитано, узнано, и это обязывало всех не дремать, а активно жить и узнавать постоянно что-то новое, интересное. Меня всегда страшно огорчает, когда приходят гости и начинается разговор только о бытовых, малозначительных вещах, лишь о том, кто на кого как посмотрел и что сказал. Этого совсем не было в нашей среде. Когда мы получили трехкомнатную квартиру, было всеобщее ликование: значит, есть чуть большая площадь для того, чтобы встретиться и поговорить. И всё, что я видела в Москве, Ленинграде, всё, что мы успевали почерпнуть, бывая где-то на гастролях, – всё это неслось в общее собрание, собрание друзей, которые в тяжелую минуту всегда оказывались рядом. Это тесное дружеское общение свойственно больше провинциальным городам. Духовное, интеллектуальное обогащение сейчас вызывает ностальгическое ощущение, потому что иных уж нет, а те далече. Остались считанные друзья, очень близкие, очень дорогие, но их становится все меньше, а жизнь – все суетнее. Своим студентам мне хочется и в этом смысле что-то передать, привить любовь к общению с людьми, умение ценить это. Дороже быть ничего не может. Как говорила моя мама: «Нет ничего лучше, чем большой накрытый стол, за которым собираются родные и друзья». При всех своих увлечениях, при всех своих заботах, а их всегда было очень много, Вацлав Янович любил дружеские встречи, общение, всегда ощущал себя лидером. Внимание к друзьям ему было очень свойственно, и мы многим обязаны нашим друзьям по Нижнем Новгороду. В этот круг входили многие приезжавшие из Москвы замечательные актеры, чтецы, такие, как Сергей Юрский, Тоня Кузнецова, гастролеры-музыканты. Таким образом нить, связывавшая нас с тем, что творилось в столицах, никогда не прерывалась, мы не ощущали себя бедными, ограниченными провинциалами. И до сих пор я следую этому принципу жизни – как можно больше общаться с друзьями. У Вацлава Яновича еще до нашей встречи было двое детей: Владик, родившийся в 1939 году, и дочь Татьяна родилась в 1946-м, а через много лет появился наш общий – Женя. Только Женя рос в нормальной семье, где были папа, мама, определенные устои и традиции. С Владиком наши отношения сложились еще в Омске, потом нас сроднила совместная жизнь в Саратове. Мы очень дружили, просто любили друг друга, он называл меня «родная мачеха», всегда был откровенен и доверчив. Я с Владиком очень тесно, дружески общалась с пятидесятого года, но ни разу не слышала от него ни малейшего желания стать актером. Когда он вернулся с Сахалина в Омск, помню, он сказал: «Вот открылась студия, и я подумал – а почему бы мне не попробовать?» Заниматься фельдшерским делом ему стало неинтересно, хотелось резко поменять свою жизнь, и он поступил в эту студию при Омском ТЮЗе. Совершенно неожиданно для всех в двадцать шесть лет пошел учиться актерскому мастерству, никогда до того не проявляя к этому интереса. Руководил этой студией талантливый человек, Владимир Соколов, с которым я потом познакомилась. Закончил Владик студию обычно, без особенных взлетов, и взяли его в театр драмы, потому что он был Дворжецкий да еще с такими внешними хорошими данными. В театре он сыграл несколько эпизодических ролей и никаких открытий совершить не успел.