|

|

Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Joyce James :: Борхес Хорхе Луис :: Фармер Филип Хосе :: Толстой Лев Николаевич :: БСЭ :: Азимов Айзек :: Лондон Джек Популярные книги:: The Boarding House :: Единственный способ :: Бурый волк :: Подземная Москва :: Чужое :: Справочник по реестру Windows XP :: Движущая сила :: Алчность и слава Уолл-Стрит :: Легенды о звездных капитанах :: Обнаженный Куренцов |

Вацлав Дворжецкий – династияModernLib.Net / Биографии и мемуары / Гройсман Яков Иосифович / Вацлав Дворжецкий – династия - Чтение (стр. 14)

Но принципиальное отличие нашей пьесы было в том, что если там Зилов «сдавался», то здесь всё заканчивалось тем, что главный герой Мазов, которого я играл, все-таки находил огонек в конце туннеля, все-таки звучала в финале какая-то надежда. И вот в этот критический момент своей жизни мой герой случайно в ресторане встречает Старика, которого играл Вацлав Янович. Мой герой, сидя за своим столиком, слушал разговор, который происходил между Стариком и его дочерью (ее играла Лиля Толмачева). Старик когда-то их бросил, и, судя по всему, такая развязка семейных отношений была не единственной в его жизни… Но персонаж Вацлава Яновича тоже оказывался на какой-то этапной точке своего существования, на определенном рубеже, который он должен либо перейти, либо «сдать все свои позиции». Дочь обвиняла отца в несложившейся жизни своей матери, в своей неустроенности, в их брошенности, в беспросветном одиночестве… Затем дочь уходила, оставив своего отца наедине со всем высказанным, мой герой подсаживался к Старику, и между ними завязывался разговор.

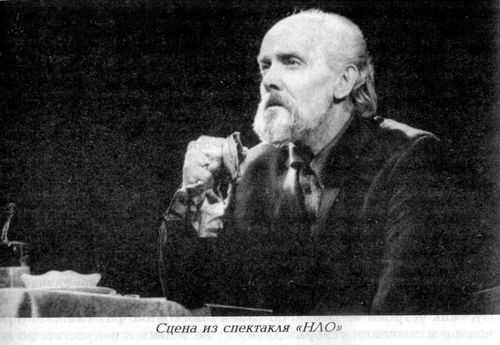

Два человека разного возраста оказались на одной и той же точке, на переломе. Они встретились, и каждому из них нужен был другой, тот, кто выслушает всё от начала до конца, кто-то новый, кто увидит всё беспристрастно, со стороны… Всего, конечно, невозможно рассказать друг другу вот так за один вечер, и они договариваются встретиться на следующий день здесь же, в этом ресторане. Это слышит официант, человек из компании Мазова. И когда назавтра Мазов приходит на эту встречу, официант – его бывший друг, из одной компании, с которой Мазов решает больше не иметь никаких дел, – дает знак своим ребятам. Те, спровоцировав драку, избивают моего героя, заломив руки, связывают, упрятывают под стол со скатертью, свисающей до пола, и садятся за этот стол. Я брыкался как мог, получая тычки и пинки под столом, а в это время официант говорил пришедшему старику: «Да, приходил ваш вчерашний знакомец и так нехорошо о вас говорил… Просто облил вас с ног до головы такой грязью, такими помоями… И даже попросил, чтобы вас, «старое дерьмо», сюда больше не пускали». Вот ведь какие люди бывают…» Старик уходил, не проронив ни слова. Таким образом, у Вацлава Яновича по сути было только три сцены в этом спектакле, единственном, сыгранном им в театре «Современник». Галина Борисовна с Мишей очень долго искали исполнителя на эту роль и даже вели переговоры с Сергеем Апполинариевичем Герасимовым… Нужен был человек в возрасте, которому далеко за шестьдесят, но по сути еще молодой, живой, который вовсе не считает, что жизнь уже прожита и пора удалиться на покой замаливать грехи… Но в то же время во внешности, в темпераменте исполнителя этой роли не должно быть «коня», «кобелины»… Таким артистам очень трудно сыграть органично всю сложность перерождения героя, «сбрасывание кожи», которое происходит со Стариком в этом спектакле. Его прежняя жизнь, в которой он уходил и бросал много раз, за которую его мордовала в ресторане дочь, она всего лишь часть большого потока. И эта часть уже ушла от Старика, он исчерпал ее и стал другим. Вацлав Янович играл совершенно замечательно – проникновенно и неспешно. Как бы ничего не играя… Для меня, как и для Дворжецкого, это была тоже первая работа в новом коллективе, в новой труппе. Я работал в Центральном детском театре. Галина Борисовна пригласила меня на главную роль, и «НЛО» стал моим дебютом в «Современнике». Мы с Вацлавом Яновичем оба были «со стороны» и оба в каком-то смысле оказались на одном рубеже. Я вообще мечтал играть в этом театре и только еще обдумывал, как к нему подступиться, и вдруг – приглашение на главную роль!.. Мы много репетировали, общались, ходили, гуляли, я его часто провожал до метро – одним словом, мы сблизились. Я понял, что у Вацлава Яновича был какой-то свой мир, в котором он жил и который бережно охранял. Он очень много рассказывал, но… никогда не доводил свои рассказы до конца. Поначалу это было немного странно для меня, но я быстро привык. Он рассказывал о сыне Женьке и безумно гордился всеми его успехами. О Владе говорил «впроброс», мол, ну, с ним-то все понятно… В том малом, что Вацлав Янович говорил о Владиславе, мне даже показалась какая-то полушутливая и полусерьезная профессиональная ирония – мол, Актер Актерычем стал!.. А вот за Женьку очень здорово волновался: как экзамены сдаст? в какой театр попадет? как устроится?.. Он рассказывал о своей прежней жуткой жизни, о том, что его спасало в лагерях и т. д., но все это были фрагменты. Яркие, но незаконченные. Обрывки… Он начинал говорить и вдруг, как будто вспомнив о чем-то другом, замолкал и переходил к совершенно иному или просто обрывал себя и затихал. Я понимал: жизнь-то у него какая была – ого-го! Какой страшный путь… Может быть, и не стоит лезть с уточнениями, переспрашивать: а что было дальше? а та история чем закончилась? Несколько раз я попытался: «Вацлав Янович, а вот вы вчера недорассказали…» – «Да? А-а-а-а… Да-да-да… А вот знаешь, однажды…» – и опять возникала какая-то новая история. Между нашими героями там, на сцене, самым главным была внезапная обоюдная нужда друг в друге, несмотря на то что их общение по пьесе было довольно жестким. Наше человеческое общение с Вацлавом Яновичем со временем тоже приобрело черты не дружбы, но тяги друг к другу. И я понял, что эти его «уходы» от завершения начатых историй и рассказов, неожиданные переходы на другую тему нацелены на завтра, на послезавтра… У меня возникло ощущение, что недосказанные развязки, такое легкое маневрирование между темами – это не просто очень свободный полет его мыслей, его фантазии, его памяти. В этом заключена какая-то большая мудрость, глубина. И свое общение со мною он строил именно так: сознательно, чтобы все время оставалось главное – интерес, взаимное притяжение, желание общаться друг с другом дальше. Причем общаться не по-светски, не фальшиво, а по-настоящему, с подлинным интересом. И если он возник, то его необходимо беречь. Мне кажется, что интерес вообще был главным поводырем в его жизни. Интересно ему играть в театре – он играл, интересно рыбу ловить – ловил рыбу, разводил пчел, присылали интересный сценарий – бросал пчел и летел на съемки и т. д. Он никогда ни от чего не зависел и делал только то, что ему нравилось. У него был какой-то колоссальный внутренний стержень, но при этом мягче человека я просто не встречал. Он пришел в «Современник» открытым, даже порою обезоруживающе открытым, и все это в театре сразу заметили. А ведь у нас как: чем больше открыт человек, тем большая возникает настороженность к нему: черт его знает, что выкинет? как отреагирует? где не сможет промолчать? Даже Галина Борисовна, мне кажется, иногда пасовала сделать Вацлаву Яновичу замечание или внести какую-то поправку в его работу на репетиции, хотя у нее задержек с этим не бывает. Вацлав Янович сам подходил ко мне и спрашивал: «Слушай, Миша, ну чего она молчит? Ведь я чувствую, что ее не всё устраивает в том, что я делаю, но почему нельзя мне об этом сказать?..» И тогда он подходил к ней сам. Я думаю, что для него эта роль была не просто очередной ролью, а какой-то очень важной смысловой акцией, может быть, даже связанной с его собственной жизнью, его реальными мыслями и ощущениями. Он ведь был не только актером, но и режиссером-постановщиком и волей-неволей пришел в эту работу уже со своим решением спектакля и своего образа. Это происходит автоматически: когда режиссер читает пьесу, он уже видит, как ее поставит. Но его решение, естественно, никому в «Современнике» не понадобилось, спектакль был поставлен гораздо жестче, чем была написана пьеса. Но Вацлав Янович запросто мог поспорить, предложить что-то свое… И в разговорах со мной он иногда делился своим видением сцены, разбирал то, что получается у нас в репетициях, говорил мне, с чем он категорически не согласен, и размышлял, как плавно перейти от того, что ему не нравится, все-таки к своему решению. Искал внутренний ход, оправдание этой, положа руку на сердце, довольно распространенной актерской «хитрости». С ним было чрезвычайно легко существовать партнерски. Он был абсолютно открыт и прост. Мог подойти и спросить, посоветоваться со мной (!): как здесь лучше сделать? тебе будет удобно, если я вот здесь сделаю так?.. Я на него смотрел как на «утес», а он со мною советовался… и я просто изумлялся. А иногда у нас получалось мимоходом переглянуться, как бы свериться друг с другом прямо во время спектакля, перемигнуться, мол, у тебя все в порядке? все хорошо! я ничего не напутал? не волнуйся – в порядке!.. «НЛО» мы играли и возили несколько лет. Уже поиграли в нем и Марина Неёлова, и Лена Майорова… И в какой-то момент стало ясно, что все труднее и труднее согласовывать репертуар «Современника» с Вацлавом Яновичем. Он мотался из Нижнего в Москву, из Москвы на гастроли со своим театром, откуда-нибудь из Воронежа ему приходилось лететь сразу, допустим, в Минск, чтобы успеть отыграть наш «НЛО», и опять куда-то лететь… Согласовать всё это было очень сложно: случались накладки, из-за чего на нем просто не было лица. Он ведь был профессионально очень дисциплинирован, и если, например, опаздывал на репетицию, то сам огорчался больше других… И Вацлава Яновича заменили другим актером. Он очень переживал замену, но понимал, что это производственная необходимость.

Он научил меня одному психологическому приему, которым он сам, я думаю, пользовался постоянно. У меня случилась беда (скажу только, что все мои переживания были связаны с женщиной), и я ходил сам не свой. Вацлав Янович, видя мое состояние, понял всё молниеносно, подошел ко мне и, ни о чем не спрашивая, посоветовал отнестись к сложившейся ситуации по-другому, иначе: мол, отнесись к ней так, чтобы она если не обратилась тебе на пользу, то хотя бы не мешала тебе. Есть такая мудрость: «Если ты не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней». Ее я услышал много позже, но именно Вацлав Янович научил меня этому приему, который с тех самых пор, вот уже двадцать пять лет, меня здорово выручает… Запись и литературная обработка Н. Васиной. Юлий Волчек КАК УСТРОЕН ЧЕЛОВЕК4

В жизни Вацлава Яновича Дворжецкого отчетливо проступают два разных ритма: ритм «делания» – с перевозбужденными нервами, с победами над усталостью, с азартом бесконечных импровизаций – и ритм «созерцания», когда поспешность становится враждебной ему. На протяжении десятилетий два этих начала то враждовали, то примирялись. Возникали они не случайно. Дворжецкий, актер-психолог с постоянным интересом к тому, «как устроен человек», по-своему постоянно размышляет о решающем значении «сверхзадачи» – не только в искусстве, но и в реальной жизни человека, о том, что путь вослед за брошенным камешком может вести и к добру, и к злу в зависимости от главной цели, что человеку деятельному, много занятому в жизни необходимы часы пересмотра самого себя, и этот «бунт человеческого духа», эту искру самосознания всегда должно приносить искусство. Но лирическая и философская сущность его творчества как бы несколько зашифрована постоянным стремлением к характерности. Он не знает ограничений рамками современного либо классического репертуара. Он не знает «специализации» на отрицательных либо положительных образах. Дворжецкий одинаково убедителен в облике советского ученого Вязьмина («Все остается людям» С. Алешина) и фашистского оберштурмбаннфюрера Грейфе («Операция «С Новым годом!» Ю. Германа). Он легко переходит возрастные барьеры. Семидесятилетний старец профессор Шанхаузер («Жаркое лето в Берлине») соседствует в его творчестве с двадцатисемилетним Егорушкой Денисовым («На горах»). Он удивительно «восприимчив» к профессии героя, его образовательному уровню, кругу интересов, и учитель Терехин («Палата» С. Алешина) так же неоспорим у него в своем профессиональном существовании, как и председатель колхоза Иван Степанович в антоновском «Разорванном рубле».

Он замечательный мастер грима и внешней характерности, но никогда не ограничивается внешним подобием, всегда воссоздает живые натуры людей, их суть. Трудно забыть впечатление от доктора Друэтта в спектакле «Юпитер смеется». Натопорщенный халат с воротничком, не прилегающим к шее, удивительно неуютный и необжитый, хотя и совсем не новый, подчеркивает неустроенность старика. Кажется, у него нет в жизни ничего, кроме медицинских опытов. Он мог бы и ночевать прямо тут, в кабинете. Но не потому, что научные исследования или медицинская практика захватили его без остатка. Просто остальное уже совсем его не занимает. Он видел ее, эту остальную жизнь, испытал, узнал и равнодушно отвернулся. Друэтт не страдает от одиночества, настолько оно привычно для него. Глаза его поверх очков презрительно следят за миром, он влезает в свой халат, как улитка в раковину, и при этом презирает самого себя за грязную оболочку. Джейб Торренс в спектакле «Орфей спускается в ад» интересен органическим сочетанием обобщенности, почти символичности образа с той конкретностью мысли, которая всегда свойственна Дворжецкому. Худая длинная смерть на заплетающихся ногах – таков Джейб. Есть в нем что-то кащеевское. У него бледное, патологическое, страдающее лицо. И он отвратителен в своем страдании, потому что страдает от ненависти к людям, от желания мстить и стрелять. Изношенность всего его физического механизма, беззвучность хрипловатого голоса – это завершение долгой жизни человека, иссохшего в злобе. Умирая на своем втором этаже, он знает совершенно точно, что делается внизу, и спускается, чтобы выстрелить, когда жена обрела смелость свободы. Проповедник секты «хлыстов» Егорушка Денисов («На горах») стоит в ожидании встречи с «новообращенной», и трепещут от счастья его длинные ресницы. В эту минуту на его лице можно прочитать всё: и тонкое издевательство над окружающими, и радостное сознание собственного превосходства, и увлечение лицедейством, и чуть ли не готовность поверить в чудо своей особой «избранности», раз уж ему так везет! Фантазия всегда легко подсказывает Дворжецкому характерность. Но на самом же деле он – актер импровизационный. Это более всего заметно в процессе репетиций. Спектакль уже подходит совсем близко к премьере, его партнеры давно установили точные задачи и приспособления, а он продолжает преподносить неожиданности. На премьере он может испробовать нечто новое. И на втором, и на третьем, и на четвертом, и на пятом спектакле от Дворжецкого можно ждать новых вариантов. Во время репетиций «На дне» Дворжецкий, игравший Луку, прежде всего решил не «разоблачать», а «защищать» своего героя. Попробовать отнестись к нему так: поскольку у обитателей «дна» нет ничего впереди, кроме гибели, постольку справедливо и человечно поддерживать их «спасительной ложью». Но таким образом получалось, что Лука утешает, заведомо не веря в свои утешения. На первом прогоне товарищи сказали Дворжецкому, что его Лука слишком неактивен и равнодушен, как бы отстраняется от всего. Утром следующего дня состоялась просмотровая репетиция. Каково же было удивление актеров, когда они увидели, что на сцену вышел не печальный старец Лука, а молодой, еще крепкий и веселый мужик, с румяным лицом, быстренько пристроил свои вещички в ночлежке, запел что-то бодрое и сейчас же пошел знакомиться с новыми соседями. В нем был большой запас деловитости и практичности. Этот новый Лука так обстоятельно давал советы Пеплу, Насте и прочим, что, казалось, стоит им немного постараться, и все в жизни станет на свои правильные места. Как ни странно, новый «защитительный» план актера оказался более «разоблачительным», чем прежний: Лука сохранял свою бодрость до самого конца спектакля, не замечая, что все его советы и пожелания ни к чему не приводят и люди вокруг гибнут. Поэтому доброжелательность Луки оборачивалась мнимым, показным доброжелательством при полном равнодушии на деле.

Позднее у Дворжецкого в роли Луки возник иной образ. Из-под лохматых бровей Луки глядят смелые и строгие глаза. Он ловок и легок на ногу, этот странник с сильными плечами и руками, привыкшими к разнообразному труду. В интонациях его речи слышится не только ласковое журчание, но очень часто и гнев, ирония, укоризна. Особенно строгим и воинственным становится он, когда «дно» засасывает молодых – Ваську Пепла и Алешку. Их он хочет спасти прежде всего. Между ним и Сатиным возникает острейший поединок. Лука измерил трудность своей задачи и потому лишен безмятежности. Но зато и поражение его не обескураживает. Он пойдет по земле выполнять свою миссию. При импровизационной манере Дворжецкого невозможно представить, чтобы он когда-нибудь «устал» от повторения спектакля в пятидесятый или в сотый раз. Если роль наскучит ему от повторения, он просто изменит все приспособления, пойдет на самые неожиданные импровизации, начнет озадачивать партнеров и заставлять их «выкручиваться». Особая манера репетиционной работы Дворжецкого приводит к тому, что многие сценические образы возникают у него первоначально как бы в чертеже. Так было с Бекингемом в трагедии Шекспира «Ричард III». На первых спектаклях Бекингем запоминался «великолепием своей наглости». Гордое крупное лицо, нескрываемая оскорбительная усмешка, самоуверенный размах плеч, какая-то выступающая походка привычного солиста. Он приводил делегацию горожан, просивших Ричарда стать их королем. Но при этом Бекингем не делал ни малейшей попытки придать этому зрелищу благопристойный характер. Наоборот, он грубо и бесцеремонно дирижировал робкой хоровой декламацией горожан, суфлировал и науськивал их, стремился, чтобы все запомнили, что это – инсценировка. Ричарду он хотел показать, что народ – быдло, стадо, а людям – что они вынуждены действовать без энтузиазма. У Бекингема не одна цель, а клубок взаимопереплетенных целей. Во-первых, он хочет сейчас возвести на престол «своего» короля. Во-вторых, король должен знать, чем обязан ему персонально. В-третьих, нужны все улики против короля на будущее, чтобы когда-нибудь самому оказаться у власти. Слишком уж он привык чувствовать себя первым. Было ясно, что этот ловкий политический делец в конце концов должен погибнуть именно оттого, что видит себя на шахматной доске королем, а всех остальных – пешками.

Позднее, посмотрев пятидесятый спектакль «Ричард III», я заметил, как от многочисленных «мелочей» выросла у Дворжецкого роль. Все по существу оставалось тем же самым, но теперь бросалось в глаза, как привычно чувствует себя Бекингем во дворце еще задолго до воцарения Ричарда, какой он здесь «свой». Все, кого он завтра предаст, сегодня еще чувствуют себя его ближайшими друзьями, и все они думают, что могут на него положиться в трудную минуту. Характер этой показной дружбы Бекингема с каждым различен, окрашен в особый «цвет». Одному он доверительно протягивает руки, другого вежливо слушает, внимательно склонив голову. На премьере этого еще не было, замысел постепенно обретал полноту и богатство жизненных оттенков. …Лука Купьелло, герой пьесы Эдуардо Де Филиппо («Рождество в доме синьора Купьелло»), живет трагической и нелепой жизнью. В спектакле к нему отнеслись как к «большому ребенку» в соответствии с характеристикой, данной ему в пьесе. Дворжецкий наполнил эту жизнь на сцене глубоким и горьким ироническим смыслом. Это опять связано с неожиданностью его мышления. Однажды на репетиции, когда обсуждался по ходу действия вопрос о жизни и смерти, Дворжецкий сказал, что человек всегда умирает неожиданно. «Купи мне новые калоши!», «Пришей мне новую пуговицу!» – говорит он и умирает. Так налетел на смерть и Лука Купьелло, ретиво бежавший многие годы вслед за брошенным камешком. Всю жизнь он был занят бесконечной вереницей заведенных и неостановимых дел. В хаосе мелких повседневных забот, которым он отдается со всем увлечением и даже фанатизмом, Купьелло некогда задуматься о самом смысле жизни. Может быть, в этом сказывается своеобразный «итальянский колорит»? Да, конечно, артист старается передать национальные особенности характера. Но еще больше он хочет сказать о другом: слишком многим и разным людям присущи эти черточки «большого ребенка», этот увлеченный, но легкомысленный способ существования. Необходимы когда-то часы пересмотра самого себя. Можно сказать об этом в искусстве жестко и назидательно. Дворжецкий сказал иронически, ласково и грустно. Ведь он говорил в сущности о неплохом человеке и для хороших людей. Самое удивительное, что Дворжецкий умеет использовать иронию и для создания положительных характеров. Ирония как средство разоблачения – это кажется чем-то парадоксальным! Так оно, впрочем, и есть. Для творчества Вацлава Дворжецкого это неоспоримая реальность. Только при создании положительных образов ирония у него еще более ощутимо, чем всегда, вступает в контакт с другими качествами: мужеством и чрезвычайной деликатностью. Роль учителя Терехина из пьесы С. Алешина «Палата» – одна из самых доказательных в этом отношении работ Дворжецкого за все горьковское десятилетие. Терехина – Дворжецкого мы видели не на уроке и не в общении с учениками, а в больничной палате в минуту решения сложнейшей личной проблемы, но и тут его педагогический такт и пожизненная увлеченность делом служили опорой этому человеку. Недаром же сразу так дружно отметили рецензенты удачно найденные актером характерные спутники учительской профессии – прозрачный взгляд близоруких глаз, едва заметные движения беспокойных пальцев. Но это лишь малые признаки. Терехин в спектакле был празднично талантлив, и не он принадлежал профессии, а профессия принадлежала ему. Парадокс этой роли, обнаженный Дворжецким, состоял в том, что жена Терехина – женщина легкомысленная и безответственная, уверенная в его безволии и способности стерпеть все, – как будто бы имеет основания для такого суждения. Его мягкая интеллигентность и долголетняя, безграничная любовь могут выглядеть безволием. Актер не торопится нас разубеждать. Но именно мягкость, интеллигентность и любовь дают ему силу быть непоколебимо решительным в минуту разрыва. И тут – второй парадокс: то, что могло казаться слабостью человека, оказалось силой.

Терехин расставался с Любой устало, но внешне спокойно. С тех пор как ему разрешили сесть для свидания в кресло, он не шевельнулся ни разу. Только глаза чуточку прикрыл, потому что они устали смотреть на эту женщину. У Любы не должно было оставаться ни малейшего сомнения в его непоколебимости. Значит, за словами она не должна была почувствовать ни любви, ни страдания: за это она зацепилась бы, чтобы избежать разрыва и продолжать прежнюю жизнь. Поэтому он говорит, взвешивая каждое слово, сдержанно и спокойно. После ухода Любы он вдруг опускает плечи, откидывает голову на спинку кресла и словно впадает в забытье. Только теперь понятно, какого напряжения сил стоил ему разговор. Создавая образ Терехина, он защищал одну из самых любимых своих мыслей: о жизненном значении душевной интеллигентности, которую он понимает как чувство справедливости, как способность к «бунту человеческого духа» против всего, что подчиняет человека случайным внешним обстоятельствам и привычкам. Но даже среди самых «своих» ролей этого разнообразного характерного артиста, умеющего интересно играть и «чужие» роли, нет более прозрачной, чем роль Григория Ивановича Гусакова в спектакле «Жили-были старик со старухой». Такой откровенности высказывания, такого прямого лирического начала я не видел у Дворжецкого ни до, ни после. Спектакль был поставлен по киносценарию Ю. Дунского и В. Фрида задолго до того, как на экраны вышел одноименный фильм. По дальней дороге под ветром и снегом идет упрямый старик, чуть-чуть похожий на шекспировского Лира, не замечающий непогоды, с торчащим клочком седой бороды и воспламененными глазами. Это и есть ветфельдшер Григорий Иванович Гусаков. Он за руку ведет едва поспевающую Наталью Максимовну. В северном шахтерском поселке Угольном, куда приехали старик со старухой, чтобы помочь дочери, и где старик долго не мог найти работы по специальности, ему доводится принять участие в диспуте, организованном комсомольцами на модную тему: «Что такое счастье». Девушка с чудной косой и сияющими глазами приводит знаменитую цитату из Короленко о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, и добавляет от себя, что только в нашей стране могут быть счастливы все и всегда. Сию минуту она действительно бесконечно счастлива своей молодостью, красотой и успехом выступления. Передавая слово Гусакову, председательствующий просит его изложить подробно, почему у нас счастлива не только молодежь, но и пенсионеры. Григорий Иванович рассказывает о светловской «Гренаде» и о собственном сыне, погибшем в боях за свободу Испании. Гусаков пришел на диспут благообразный, старательно расчесанный, тихий. Вызванный на сцену, он волновался, одергивал пиджак, церемонно поправлял старомодный галстук, раскланивался с сидящими в зале и затем долго поочередно здоровался за руку со всеми членами президиума. В его вежливости было что-то «домашнее», не от собрания. Это задерживало время и создавало у членов президиума чувство неловкости: нельзя же было прервать этого приветливого, но, очевидно, глубоко провинциального чудака! Однако Гусаков был не так прост. Он пришел сюда не поучать и не наставлять на путь мудрости, а внимательно разглядеть молодое поколение и поделиться своим, пережитым. Поэтому ему хотелось каждому в отдельности поглядеть в глаза и каждому пожать руку. Рядом с молодежью Гусаков выглядел не фельдшером и не Деревенским, а просто интеллигентом былых поколений. Для Гусакова нет складного, заранее сочиненного текста, ему ясна лишь главная мысль, а остальное рождается по ходу выступления. Несколько раз он думает, что сказал всё, прощается, а затем вспоминает что-то и возвращается на сцену. Гусаков говорит о подвигах во имя счастья других и совсем тихо – о сыне, погибшем в Испании. Он ведь не собирался приводить его в качестве примера и образца для подражания, а просто не смог не вспомнить в эту минуту. Он досказывает свою мысль: человеку всегда есть дело до счастья всех остальных людей и до всякого несчастья в мире. А само по себе ощущение личного счастья есть «короткое, даже минутное состояние». После этих тихих слов Гусаков решительно уходит со сцены, но вдруг, невесело махнув рукой на свою «стариковскую забывчивость», возвращается с извинениями: «Совсем забыл…» И он рассказывает про обезьяну: пока она была довольна собой, то и оставалась обезьяной, а когда «обуяла ее тоска, что живет неправильно», на четвереньках ползает, то и «произошла она в человека». Он начинает снова прощаться за руку с членами президиума, явно задерживая следующего оратора. Дворжецкий превосходно владеет редким даром сценической иронии. Этот мини-юмор – основное его оружие. Но кроме открытого юмора, всегда окрашенного добротой и свойственного многим русским актерам, у него есть именно ирония, то есть такой способ подачи материала роли, когда нечто утверждается с совершенно серьезным видом, а по существу это нечто утверждать невозможно, оно достойно только полного отрицания. Иногда же, наоборот, он делает вид, что отрицает то, что на самом деле стремится утверждать. Он не навязывает зрителям своего отношения к действительности, а дает возможность прийти к решению самостоятельно. Таков же и характер его драматизма. Он не любит открытых драматических воздействий и не использует в этом смысле прямых возможностей, содержащихся, скажем, в роли Терехина, Гусакова или Купьелло. У него есть драматизм скрытый, скрываемый, о глубине которого должен догадаться сам зритель. Очевидно, зрителя чуткого, с разбуженной фантазией это приглашение «догадаться» манит к себе. Очень велико обаяние благородства в сдержанном и мужественном стиле игры. Тем более что прямых, непосредственных и ярких впечатлений сценическое творчество Вацлава Яновича Дворжецкого доставляет более чем достаточно. Ирина Сидорова ЭТЮДЫ О ВАЦЛАВЕ Лирико-ироническая проза  В ГОСТЯХ

Вечером после спектакля «Юпитер смеется» мы с мужем, Юлием Волчеком, остановились около театра попрощаться с одним из знакомых. Прямо на нас из темноты вышел высокий мужчина. Я узнала артиста, который мне очень понравился в роли Друэтта. По программе заметила, что у него очень красивая фамилия – Дворжецкий. Нас познакомили. А через короткое время Юля сказал: «Я пригласил к нам Дворжецких». – «Очень хорошо». О Господи! Мы жили тогда в коммуналке, в старом-престаром, обшарпанном доме. В смысле гостей это меня как-то не смущало – Шерешевские тогда вообще жили на чердаке, и к ним приходили Слуцкий, Окуджава. И к нам в изобилии приходили хорошие люди – так, запросто. Поэтому я не придала особого значения этому приглашению. На стук открываю дверь и тут же раскаиваюсь в своей самонадеянности. В прихожую вошли весь элегантный Вацлав Янович Дворжецкий и дама в яркой ослепительной красоте. Он был в тройке, а она в чем-то блестящем, звенящем на руках, в ушах, на пальцах, на шее. Конечно, мне нужно было испытать чувство стыда за наше коммунальное убожество и скромную снедь на столе, но вместо этого всё во мне засмеялось. Нет, конечно, я не смеялась, как идиотка, вслух, но потому и не помню, о чем мы говорили в тот вечер, что все мое нутро разрывалось от сдерживаемого смеха. Думаете, я смеялась над собой? Ничего подобного! Над ними. «Бедные, бедные, – думала я. – Считали, что идут в респектабельный дом известного театрального критика…» Но слава Богу, эта неувязка не помешала нашей более чем тридцатилетней большой дружбе. ДЕЛО НЕ В СВИТЕРЕ…

Золотая Паланга. Переменная облачность. Общий пляж. В растянутом виде на песке Дворжецкие с сыном и мы с дочерью Людой. Что очень важно – солнце показалось из-за облака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |

|||||||