|

|

Популярные авторы:: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: БСЭ :: Толстой Лев Николаевич :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Лондон Джек :: Грин Александр :: Желязны Роджер Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Долгое завтра :: Вольга и Микула Селянинович :: Почтовый феномен :: Николай Черкасов :: Антология «Битлз» :: Андорэ и Эстелин, или Во дворце опять измена :: Андоррский блудоград, или Der Irrgarten von Andorra :: Всего один концерт :: Так держать, «Секретная семерка»! (Тайна украденных псов) |

Война и Мы - Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941-1942ModernLib.Net / Военная проза / Драбкин Артем / Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941-1942 - Чтение (стр. 4)

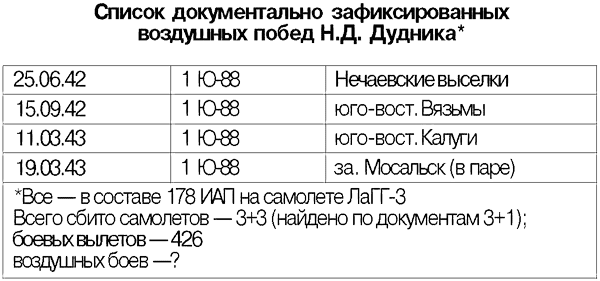

Летал и стрелял хорошо, меня уважали, я не пил. Один только раз выпил перед вылетом 100 грамм, и меня чуть «мессершмитт» не сбил. Полеты закрывались поздно. Я до войны в жизни водку не пил. Я сам из Крыма, так там водку, кроме рыбаков, никто не пил. Все пили или вино или пиво. Так вот, пока нас привезли в деревню, где мы жили, пока пошли на ужин, выпили уже поздно. Утром проснулся, голова дурная. Я ничего не соображаю. Реакция уже не та. Надо было лететь, а там воздушный бой. Чудом живой остался. Я после этого водку комиссарам нашим отдавал. Они пожилые были, только этим и занимались. Встречи с немецкими истребителями закончились в начале 1943-го, а последний раз воздушный бой я вел с разведчиком, наверное, в конце 43-го — начале 44-го года. Разведчиков было очень трудно сбить. Если он тебя заметил, то сразу в пике, а на выходе выпускал воздушные тормоза, а преследующий истребитель врезался в землю. Такие случаи были. В 1944 году я пытался уйти во фронтовую авиацию, чтобы отомстить за свою семью, расстрелянную немцами в Керчи. Но мне отказали, а дали пять дней съездить в Керчь узнать судьбу родных. У меня сестра была разведчицей, которую оставили с радиостанцией в городе, но немцы ее засекли. Взяли всю семью и всех соседей. Месяц ее допрашивали, уговаривали перейти на сторону немцев, но она отказалась, после чего их всех расстреляли… — Были ли какие-то приметы? — Некоторые начинали войну в гимнастерке и так и не стирали ее до конца. Она грязная, блестит вся, а они так в ней и ходят. Некоторые не брились перед полетом. А у меня никаких суеверий не было. — Закрывали ли фонарь кабины? — На И-16 были кабины открытые. На ЛаГГ-3 кабина была закрытая, но летали с приоткрытой, поскольку фонарь запотевал. Это ужас! Война закончилась — у меня скулы черные были от постоянного обморожения. Были кротовые маски, но под них поддувало. — Что можете сказать о радиооборудовании? — Радио на И-16 было, но оно не работало. Там была очень тонкая настройка, которая легко сбивалась. К тому же не было станций на аэродроме. На «лавочкине» стало получше. — Кого сбить труднее? — Бомбардировщик. Скорость у него высокая, а если летчик опытный, а они почти все были опытные, то сбить его было очень сложно. — Что считалось боевым вылетом? — Вылет по тревоге на перехват самолетов противника. Бывало, что на штурмовку. — Когда начали летать парами? — Парами мы начали летать в 41-м году. Тут влияла не смена тактики, а нехватка самолетов. Только в начале 42-го года перешли на тактическую единицу пара. — Зимой 41-го, говорят, напряжение боев спало и немцы практически не летали. Это так? — У нас напряженность боев не спадала. Поскольку мы прикрывали железнодорожный мост через Оку, на который немцы постоянно бросали свою бомбардировочную авиацию. В основном Ю-87е. Если бы им удалось вывести из строя железнодорожный узел и мост, то Тулу бы сдали. Нам сказали, что если при тебе его повредят—расстрел. Погибло там много зимой. Максимов со своим самолетом прямо под лед ушел. Немцев было много, а нас мало… Но отстояли мост.  Источники 1) ЦAMO РФ, ф. 178 ИАП, оп. 271277, д. 4 «Журнал учета сбитых самолетов противника»; 2) ЦАMO РФ, ф. 6 ИАК ПВО, оп. 1, д. 40 «Операттые сводки корпуса»; 3) ЦАМО РФ, ф. 6 ИАК ПВО, оп. 1, д. 92 «Оперативные сводки корпуса». Шварев Александр Ефимович  Я родился в 1914 году, а в 1936-м по призыву ЦК ВЛКСМ был призван в армию и направлен в Ворошиловградскую школу летчиков, которую закончил в 1939 году. Выпустился на современном и довольно неплохом по тогдашним меркам самолете И-16. У нас в школе всего одна эскадрилья на нем летала, остальные на И-15. После летной школы я был направлен в Белорусский военный округ на аэродром Балбасово. Шел 39-й год. Началась заваруха с Польшей. И мы в составе 21-го истребительного полка перебазировались на аэродром города Лида, который в ту пору относился к Западной Украине. Воздушных боев с поляками нам тогда вести не пришлось, и вскоре из Польши нас перебазировали в Каунас. Надо сказать, что перед войной я прошел хорошую школу на И-16. Командиром эскадрильи у нас был Кутарев, воевавший в Испании. Он не боялся нас выпускать, регулярно устраивал воздушные бои. Один раз послал меня в зону. И вот я смотрю — в зону заходит еще один «ишачок» и начинает колбасить. Черт его знает, наш это или не наш. Начинается карусель, воздушный бой. Оказалось, что это Кутарев подослал моего лучшего друга, ленинградца Лешу Викторова. Правда, в этом воздушном бою я ему, как говорится, «надрал хвоста» — в хвост зашел, и он уже никак не мог вывернуться. Прилетели, сели. Кутарев нам: «Молодцы, так и надо воевать!» Соответственно, когда в Каунасе наш 21-й полк одним из первых вооружили МиГ-1 и МиГ-3 (при перевооружении сменился номер с 21-го на 31-й), мы уже имели в себе какую-то уверенность. Освоил я «миг» хорошо. Вообще говорят: кто учился на И-16, на любом самолете сможет полететь. И это правда. И-16 — очень строгий самолет, очень сложный на посадке. Во-первых, нужно точно рассчитать, куда будешь садиться, а во-вторых, когда сел уже, нужно очень внимательно следить, чтобы самолет не развернуло. Я на нем скапотировал как-то раз в училище. У нас тогда Агеевецкий был командиром отряда. Летал он на И-16 просто дерзко. Мы к тому времени уже стали вылетать самостоятельно, и хотя не выдерживали направление, крутились, но все обходилось благополучно. Перед моим вылетом Агеевецкий собирает нас и говорит: «Вы имейте в виду, на этом самолете можно скапотировать. Чуть зазеваешься — стукнешься головой о землю!» И вот вылетаю я на И-16, отлетал, сколько должен был, рассчитал, сел. Все как положено. Качусь по взлетной полосе. Вдруг смотрю влево: левая плоскость мнется. Раз, и я вверх ногами лежу. Самолет перевернулся на спину через крыло. Я первым делом проверил, не горит ли. Вроде нет. Тогда я открыл щиток кабины, отстегнул парашют и вылез. Стою, а ко мне целая лавина народа бежит из квадрата. Подбегает командир отряда: «Жив?!» Начал меня щупать. Говорит потом: «Ты родился в рубашке!» Почему я скапотировал? Дело в том, что нам эти И-16 прислали с Дальнего Востока с уже отработанным ресурсом, после многочисленных ремонтов. При посадке я вильнул градусов на 10 — 15, подкос левого шасси лопнул от нагрузки, и нога сложилась. Когда потом мы осматривали этот подкос, обнаружили, что он был давно уже наполовину треснутый поперек да еще и ржавый. Вот и сломался от небольшой нагрузки. Так вот МиГ-1 на посадке тоже не так прост. Однажды у нас даже заместитель командира полка его поломал. У него была такая особенность — только ручку чуть-чуть перебрал, он заваливается на крыло. Но у меня с «мигами» проблем не было. Мы тренировались в Каунасе: на высоту летали, вели воздушные бои, проводили стрельбы по наземным и воздушным целям. Правда, силуэты самолетов потенциального противника мы не изучали. Надо сказать, разговоры о том, что будет война, шли. К нам приезжали лекторы, говорили, что война не исключена, путались с советско-германским договором. Командиром нашего 31-го полка был Путивко Павел Ильич, участник войны в Испании. Он в узком кругу летного состава после всех этих лекций, когда у кого-то появлялось шапкозакидательское настроение, всегда говорил: «Имейте в виду, что немец будет нападать, будучи уверенным в своей победе. Вы должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы ему противостоять». Это нас вдохновляло, и морально мы были готовы к войне. Перед войной количество авиаполков значительно возросло. В Алитусе с нуля создавался 236-й полк, в который в 1941 году меня назначили командиром звена. Командиром полка был Павел Антонец, тоже участник боев в Испании. Хороший командир, с боевым опытом. В конце июня нам нужно было перегнать из Каунаса У-2. Мы с техником на полуторке поехали в Каунас, до которого от нашего аэродрома было километров 60. Прибыли туда в пятницу 20-го. В субботу командира дивизии, который дает разрешение на вылет, не было. Сказали, что будет в воскресенье. Я в ночь с субботы на воскресенье 22 июня ночевал у друзей из 31 ИАП. Слышим около 4 утра — стрельба зениток. До этого проходил слух, что будут учения. Мы так и решили сразу, что начались учения. Но с нашего дома был виден Каунасский аэродром. Рядом с аэродромом располагался мясной комбинат. И я вдруг увидел зарево и говорю: «Братцы, это не учения, смотрите, ангар горит». Мы быстро оделись и побежали на аэродром. Никого из начальства нет. Ангар горит. Мы, кто прибежал, успели выкатить оттуда самолеты. Сели в самолеты, и командир звена Волчок приказал: «Вылетай за мной!» Мы стали вылетать парами. На встречу нам шла группа самолетов Хе-111 — грозные самолеты, с сильным бортовым вооружением. Мы подлетели к ним, стреляем, но вся беда была в том, что у МиГ-3 стояли пулеметы БС калибром 12,7-мм, которые частенько заедали — пых, и дальше не стреляет. А по нам стреляли из пулеметов. После первого вылета в моем самолете насчитали около сорока пробоин, и 8 пуль застряло у меня в парашюте. Представляешь себе? А в «миге» же бензосистема, водяная система и маслосистема. Как же мне повезло, что ни один шланг не был пробит! В середине дня пришло начальство и дало разрешение на вылет нашего самолета У-2. Но у него было повреждено осколком крыло. Я говорю технику: «Давай, ремонтируй быстрей, нам нужно вылетать в полк». Пока он ремонтировал, мы вылетали на отражение атак противника. Короче говоря, мы на зрячую сделали еще 3 вылета. Тогда же я и сбил свой первый самолет. Если в первый вылет я только пробоины привез, то во второй вылет мы уже стали умнее. Встретили одиночного «хейнкеля», обошли его слева и справа. Пулеметы работали нормально. Немец пошел вниз, мы за ним. Он уже горел, но шел на бреющем вдоль Немана. Потом мост увидел и как хватанул вверх, перевалил через него, но выровнять самолет уже не смог. Так и упал в реку. Прилетели. Выяснилось, что у меня работал пулемет, а у моего ведомого нет. Соответственно сбитие записали мне. Я все спрашивал техника: «Как там самолет, готов?» — «Нет». — «Готов?» — «Нет». Наконец говорит, что готов. Я сажусь в самолет. Он крутит винт, но тут подъезжает «эмка», из нее выходит командир нашего 236-го полка Антонец. Реглан весь в крови. «Ты куда?» — спрашивает, немного гнусавя. Я растерялся: «Как куда?» А он на меня: «Куда тебя черт несет, там уже немцы!» Если бы чуть раньше я взлетел, то попал бы прямо в лапы к немцам. Оказалось, что, когда он ехал в Каунас, их обстреляли, шофера убили, но сам он сумел вырваться. Из полка под Каунас прилетело только 6 самолетов, остальные 25 были повреждены, и их пришлось сжечь. В этот же день оставшиеся летчики и техники, в том числе и я, на «полуторке» были отправлены в Ригу. Ехали ночью. Переехав через какую-то речку, попали под оружейный огонь. Увидели, что кто-то сидит на дереве и стреляет. Кричим ему: «Ты что стреляешь, свои!» Он говорит: «Я же не вижу, свои или не свои. Мне дали команду стрелять, я и стреляю». Двоих техников из нашего полка ранило. Вот так мы отступали с первого дня. Тут мы поняли, какова цена разговоров о том, что мы будем бить фашистов на их территории «малой кровью, могучим ударом». Представляешь, в первый же день потерять полк новейших «мигов»?! Мы очень хотели летать, бить врага, но ситуация складывалась не в нашу пользу. Поэтому необходимость отступления воспринимали без радости, но с пониманием. Приехали в Ригу, самолетов нет. Потом нам все-таки дали И-5 — такое старье! Мы на нем никогда не летали, но есть такое слово «надо». Несколько раз летали на разведку, но, слава богу, «мессеров» мы не встретили. Прилетели, доложили. Потом нас, четырех человек, отправили в Идрицу, куда пришел эшелон с «мигами». Самолеты собрали, мы их опробовали и сделали примерно по 12 вылетов. Здесь я сбил «109-й». Должна была вылетать группа на задание, и командир мне говорит: «Взлети, прикрой нас». Несколько звеньев благополучно взлетело, когда взлетало последнее, я увидел четверку «109-х». Тут уже раздумывать некогда было. Я направил свой самолет в их сторону. Шарахнул. Сбил или нет, не знаю, но они ушли. Сел. Мне говорят: «Ну, ты ему здорово вмазал!» Оказалось, один из них упал прямо на аэродром. На следующий день, возвращаясь с задания, мы увидели, что аэродром штурмуют Ме-110. Тут бы пошла свалка. Но они как увидели, что это «миги», сразу вниз, потому что на малой высоте этот самолет не самолет. Все-таки подловил я одного, видно, летчик был лопух, отстал от группы. Его я сшиб. Вскоре пришла команда отправлять всех летчиков, летавших на «мигах», в Москву. Когда мы приехали в Москву, полковник Нога, тоже «испанец», собрал группу летчиков, и мы на только что опробованных «мигах» полетели под Брянск. Подлетая к Сухиничам, я заметил, что падает давление масла. Я подумал, что дотяну, но вскоре мотор встал, и пришлось мне садиться на живот. Вернулся в Москву, доложил в главный штаб ВВС, а оттуда меня направили в академию им. Жуковского, где командир полка Антонец собирал наш 236-й полк. Когда формирование было закончено, нас на самолете отправили в Саратов, где мы получили «яки». Хорошие самолеты. Из Саратова мы перелетели под Вязьму на аэродром Двоевка. На земле было затишье, но мы все время летали, немецких бомбардировщиков отгоняли, на разведку. Прикрывали штаб фронта. Как-то раз, пока патрулировали, я «109-й» сбил. Получилось так. Мы четверкой барражировали. Договорились, что идем парами, а подходя к пункту встречи расходимся в разные стороны и делаем как бы круг на встречных курсах. И вот пока мы так летали, я посмотрел назад, а моего ведомого атакует «109-й». Я до сих пор не могу понять, как я сумел развернуться на 180 градусов и оказаться в хвосте «мессера». Всей душой, всем телом развернулся. Глянул в прицел, а крылья истребителя выходят за прицельный круг. Нажал на пулеметные гашетки… сбил я его или нет, вывожу. Моего ведомого и другой пары уже нет, ушли на аэродром. Смотрю, рядом второй «109-й» кружит. Я под него подбираюсь, подбираюсь и наконец зашел ему в хвост. Он на пикировании давай удирать. Я за ним. Самолет я освоил и на пикировании дал большой шаг винта и догнал его («як» на пикировании может догнать «мессер»). Я стрелять, пушка не стреляет, а у пулеметов боекомплект кончился. А я еще на земле технику говорил, что очень большой ход гашеток, и просил укоротить троса. А он вместо укорачивания, мать его, удлинил. Немца я все же догнал, даже рассмотрел: такая рыжая морда. Хотел таранить, но он в облаке скрылся. Потом все смеялись: «Вон, твой рыжий летает!» А тот «109-й», которого я сбил, упал прямо на аэродроме у совхоза Дугино, где сидели летчики-испытатели. — Как узнал об этом? — А так. Не успел сесть, подруливаю, злой такой. Думаю, техника убью. Тут ко мне подходят, спрашивают: «Стрелял?» — «Стрелял». — «А нам уже позвонили, твой сбитый самолет на соседнем аэродроме лежит». Еще один «109-й» я сбил около Ярцева при сопровождении «пешек» (так мы называли Пе-2). Там мы вели воздушный бой, я стрелял по одному «109-му», но сам не видел, чтобы он падал. Представь, что я практически никогда не видел, чтобы сбитый мной самолет упал. Почему? Потому что очередь дал и сразу смотришь вокруг, как бы тебя самого не сбили. Иначе нельзя. Но в этом случае ребята мне потом показали, где немец упал. Да и летчики «пешек» подтвердили, что я сбил. Вообще самое трудное — это сопровождать. Ведущий группы отвечает за свои истребители и за прикрываемую группу. А еще надо смотреть, чтобы самому на тот свет не отправиться. У меня 450 с лишним боевых вылетов. 120 воздушных боев. Меня спрашивают: а что ты сбил так мало? У меня ж за всю войну только 12 лично сбитых самолетов и 2 в группе. А как иначе? Мало того, что в основном вел оборонительные бои, не подпуская истребителей противника к сопровождаемым, так еще смотрел, организовывал, командовал. Тут уже не до личного счета, а когда в группе сбивали, я себе не брал. Короче говоря, довоевались мы до того, что еле ноги унесли из этой Двоевки, когда немцы прорвали фронт в октябре 1941-го. Мы сидели в самолетах и ждали команду на вылет. А связи нет. Командир полка ходит нервничает. Потом принял ответственность на себя и дал команду взлет. Я взлетаю, вправо посмотрел — бог ты мой! Идет колонна немецких танков! Еще бы полчаса — и мы бы там и остались. Сели в Кубинке, дозаправились и сразу дежурить. Тогда я и сбил единственного в своей боевой практике разведчика. Взлетели, помню, была кучевая облачность. И ушли в зону, где должны были прикрывать. Смотрю, вываливается самолет. Был у немцев изумительный самолет-разведчик «Доронье-217». Я по нему весь боекомплект выпустил. Две отменные очереди дал. Сбил я его или нет, не знаю. Сажусь. Меня все поздравляют. Оказывается, сбил его. После этого замполит и командир дивизии ПВО, которая оставалась в Кубинке, уговаривали меня, чтобы я перешел к ним. Но я отказался, остался в своем полку. Потери были большие, и вскоре нас вновь отправили в Саратов за самолетами, а оттуда в Тушино. Дело было к зиме. Вот из Тушина мы вылетали на отражение атак противника. Тут у нас такой был случай. Возвращаемся после вылета на аэродром. Облачность низкая, и вдруг видим — стреляет зенитка, а следом из облаков вываливается Ю-88 и падает возле взлетной полосы. Оказалось, что «Яшка-артиллерист», услышав звук самолета, открыл стрельбу и попал. Когда началось наступление под Москвой, нас посадили на Тростенское озеро, севернее Кубинки. Летали на лыжах на разведку, сопровождение, отражение налетов. Нагрузка на нас была очень большой. Самолетов не хватало. Я лично делал по 6 — 8 вылетов в день. Это очень тяжело и физически, и морально. Ведь почти каждый вылет сопровождался боями. Правда, мы молодые были. По молодости это проще воспринимается. — Потери в первые годы войны были большими. Не было ли страха перед истребителями противника? — Что скрывать— бывало. В 1943 году у меня как командира эскадрильи был заместителем Юмкин[10]. Как-то летим строем. Он ведет звено. А у меня было изумительное зрение — это здорово выручало. Я говорю: «Справа группа самолетов, выше нас на 2000 — 3000». Он тут же начинает ходить туда-сюда, мандражирует. Мы в атаку, а он раз — и уходит из боя. Второй раз также. Я его приглашаю к себе: «Ты что, твою мать, боишься?!» Он объясняет, что в полете с ним все в порядке, а стоит сказать «немцы» — и с ним что-то происходит, такой страх охватывает, что он не в силах себя сдержать и выходит из боя. Я ему тогда говорю: «Знаешь что, будешь со мной в паре летать. Если уйдешь, я тебя догоню и расстреляю». При всех сказал. Конечно, до этого никогда бы не дошло. И вот, летаем под Крымской. Держится. Прилетели, весь бледный. Говорит: «Ну ты задал мне страху, командир!» Я с ним слетал несколько раз, и он стал в результате нормально летать. Был и другой случай зимой 41-го под Можайском. Мы сопровождали «илы». Взлетели шестеркой и идем сзади «илов». Видимости никакой, попали в снегопад. Кое-как сопроводили их и вернулись обратно, а вскоре прилетает командующий авиации наземной армии, которой мы подчинялись (авиация тогда была в подчинении общевойсковых армий), Синяков. Приказывает: «Построить полк!» Построили. Выходит. Он такой строгий, всегда выпивши ходил и матом он не ругался, а разговаривал: «Кто стрелял?» А у нас под плоскостями 8 РСов вешали. Когда мы вернулись, я обратил внимание, что у одного из наших, Жуковина, нет РСов. Говорю ему: «Что молчишь? Ты стрелял?» — «Я». — «Выходи». Вышел, дрожит. А Синяков говорит: «Вот так, засранцы, надо воевать, как он воюет!» Я думаю, что такое? А Синяков говорит, что, мол, Жуковин одним залпом сбил двух «109-х». При всех наградил его орденом Красного Знамени. Все: «Браво! Браво!» Потом спрашиваем Жуковина, как все произошло. Он говорит: «Я посмотрел в прицел, вижу два самолета, и сразу на все кнопки нажал. Все восемь штук выпустил. И двух сбил». Вскоре установилась летная погода, пошли вылеты с воздушными боями. Один вылет — Жуковин садится, не полетел с группой. Спрашиваю: «Что такое?» — «Барахлит мотор». Техники начинают пробовать, все нормально. Второй раз: «Барахлит мотор, не могу лететь». Техники разбираются, все нормально. Третий раз. Жуковин подруливает, я говорю ему: «Не выключай!» Сам сажусь в его самолет, взлетаю, отпилотировал отлично. Спрашиваю его потом: «Ты что, дрейфишь, что ли?» — «Нет, командир, как тут дрейфить. Мотор не работает». А вскоре он, также вернувшись, на посадке поломал самолет. Его командир полка отдал под суд. Судили его, а потом в штрафной батальон направили. И что ты думаешь? Когда я после войны уже учился в академии, мы обычно на выходные дни приезжали в Москву. И вот я иду в форме, как положено, и встречаю какого-то человека. Вижу, что должен его знать, но не могу вспомнить, кто это. Подходит он ко мне и говорит: «Что, командир, не узнаешь? Это я, Жуковин!» Батенька ты мой, какая встреча! Я ему говорю, давай доедем до Монина, там мы выпьем по фронтовой. Приехали, он мне рассказывает, что был в штрафном батальоне, его, как летчика, направили с группой под Вязьму с заданием угнать «109-й». Самолет они не угнали, еле ноги унесли. Потом дали им задачу привести «языка». Пошли. Одного схватили, связали и тащат по земле. На своих минах подорвались. Ему пятку оторвало, а этого немца убило. Я его спрашиваю: «Ну как в сравнении с авиацией?» Он говорит: «Знаешь, командир, вот где я страху натерпелся. В авиации так страшно не было». Конечно, первое время был страх перед немецкими летчиками, перед их опытом. Когда мы сидели в Двоевке, летали над Ярцевом, я вел шестерку, и завязался воздушный бой. Причем так получилось, что в этой группе только я один к тому моменту имел опыт ведения боя, а остальные были «зеленые». Мы встали в оборонительный круг. Ни один немец не подошел к нам! Вернулись, сели. Я спрашиваю: «Ну, как?» — «Черт подери, соображают, не полезли на группу». Я говорю: «Главное, не дрейфить, не смотреть, что он немец». Один потом подошел, признался: «Смотрю — крест, и у меня сразу дрожь». В бою надо стрелять, а у него дрожь в руках. Но все-таки он потом пересилил себя, стал сбивать фашистов. Уверенность в своих силах дается с опытом. А практика была такая — если ты вышел из боя без причины, тут же Смерш начинает тобой заниматься. Многие попадали в их поле зрения. В частности, Привалов, однокашник мой. Он немножко дрейфил, его хотели судить. Я вступился за него, потому что видел, что он сможет себя перебороть. Судить никогда не поздно, но это же летчик, надо сначала попытаться поработать над ним. Я его вводил в бой, с собой брал. Объяснял, что и как. Ничего, поправился парень, войну закончил — вся грудь в орденах[11]. Подытоживая, скажу, что в начале войны на нас, конечно, морально давило превосходство немцев в воздухе. По уровню самолетов и точности стрельбы немцы все-таки были сильнее. Они летали свободно, а нас привязывали к определенному маршруту, изменить который мы не могли, превращаясь в мишени. Только ко второй половине войны мы уже стали ходить на свободную охоту. Свободная охота — это самые лучшие вылеты, ты летишь, ни к чему не привязан. Твоя задача — ловить ротозеев и стрелять. Ко второй половине войны во всех отношениях стало полегче. — А если вернуться к вашей собственной первой встрече с противником. Мандража не было? — Мандража как такого не было, хотя волнение было, конечно. Если ты замандражишь, то грош тебе цена. Здесь, наоборот, нужно проявить себя. — А когда сами впервые сбили самолет, не было ощущения, что там сидят люди и ты их убиваешь? — Ничего подобного не было. Мы видели, что фашисты бомбят нашу Родину, стреляют, убивают. Каждый знал, что надо их сбивать, и все. Причем в самолет стреляешь просто как в летящую мишень. Особенно, когда в тебе уже выработалось стремление сбивать. Если ты его не собьешь, то он собьет тебя или твоего друга. Значит, нужно сбивать его первым. Иногда даже на таран хотелось пойти. Конечно, таранить немецкий истребитель на низкой высоте не было желания никогда, потому что без толку это, сам погибнешь. А вот когда мы на разведчика немецкого напали, того я пытался таранить. Это было в Вязьме осенью 41-го. Начали драться, он все выше, выше, залез на 7600, а я без кислородной маски: увлекся и забыл, что ее надо надеть. В этот момент из совхоза Дугино вылетела еще наша четверка. И мы уже не столько атаковали, сколько смотрели, чтобы друг с другом не столкнуться. Однако летчик на фашистском самолете-разведчике был, наверное, очень опытный. Представляешь, ему уже деваться некуда: высота набирается плохо, все больше наших самолетов вокруг. И что он делает? Поставил машину на ребро, внутренний двигатель убирает — хоп, и колом вниз. Никто не увидел, а я разглядел и понесся за ним. Открыл огонь, когда он выходил из пике. Потом смотрю — по мне очередь, чувствую, что попали: я же тогда прямо над ним оказался. Он прибрал газ, и я надвинулся на него. И уже подошла облачность баллов 7 — 8, высота 500 — 600 метров. «Ну, — думаю, — все, сейчас я тебя,… !» — прицеливаюсь, чтобы таранить. Подходим к Ярцеву. Он в облака, хоп, и все. Двух разведчиков я так упустил. Очень ругал себя за это. Второй раз, когда мы одного так гоняли очень долго, он, фашист, моего ведомого подстрелил, так что у того мотор заклинило и пришлось садиться. А я продолжил погоню. Думаю: «Сейчас…» Видно уже было, что немецкий стрелок пулемет опустил. Значит, убили его и подойти свободно можно. Начинаю подходить, и тут на высоте 6000 метров облака. Фашист туда и сиганул… — А первый свой орден вы когда получили? — В Двоевке, когда уже сбил три самолета. Это был орден боевого Красного Знамени. К концу 41-го я уже стал командиром эскадрильи. С этим назначением, кстати, забавный казус произошел. До этого я был младшим лейтенантом. А когда назначили командиром эскадрильи, сразу дали старшего лейтенанта, и мне нужно было поехать в Москву. Но к тому моменту, как я поехал, мне уже присвоили капитана. И вот выписывают мне командировочные уже на капитанское звание. В других документах — старший лейтенант. А в удостоверении личности — младший лейтенант. Подъезжаю к Москве. Мне: «Ваши документы?» Даю. Смотрят, что-то не то. В одном документе младший лейтенант, в другом старший лейтенант, в третьем капитан. Задержали. Но созвонились, все стало на свои места. Первый раз меня сбили под Сталинградом во время сопровождения штурмовиков на аэродром Гумрак. Как говорится, стреляют по «илу», а попадают по истребителю. Они хорошо отбомбились, но на отходе зенитный снаряд попал мне в кабину, пролетел между ног, сломал ручку управления и вылетел. Фонарь не разбил, поскольку мы их не закрывали зимой. В кабине тепло и влажно от дыхания, плексиглас запотевает и ничего не видно. Самолет загорелся. Скорость была у меня около 500 километров в час — мы со снижением шли. Высота — метров 400 — 500. Я отстегнул поясной ремень (плечевыми мы не пользовались), ногой толкнул обрезок ручки от себя, самолет клюнул носом и меня выкинуло из кабины. Не могу открыть парашют — зима, руки в перчатках не попадают в кольцо. Я зубами перчатку стянул, дернул, парашют раскрылся, когда до земли оставались считаные метры. Еще бы секунда — и хана. От динамического удара слетел один унт. Так я и приземлился в снег в одном унте. Мороз минус 40, ветер. Опустился и стою. Смотрю, тут разрывы, там разрывы. Мне пехотинцы кричат: «Ложись! Ползи сюда!» А куда «сюда» — кто его знает. Потом они догадались, что я не соображаю, куда ползти. На штык тряпку привязали и начали махать. Приполз туда к ним. Меня в окоп затащили и походам вывели, кровь течет. Осколком меня ранило в голову, но череп не пробило. Спас меня шлемофон, наушник. Очутился я в передовом эвакогоспитале. Эх, насмотрелся! Представляешь себе, хирург ходит весь в крови, рукава засучены, а в них вот такой нож. Подходит к кому-нибудь: «Как, браток?» Тот: «Ой, больно». Хирург посмотрит и командует: «Побрить!» Побрили. Хирург ножом шмяк— отрезал то, что надо, и в таз. Кричит: «Сестра, бинтуй и отправляй». Он делает, делает, подходит, спирта хлоп, и опять пошел. Говорил, что вторые сутки не спит. Наступление, раненых полно, а замены нет. Я минут 20 сидел, ждал, пока меня осмотрят. Вернусь к сопровождению штурмовиков. Дело это было нелегким. Ты как будто привязан. Чуть засмотрелся — группу потерял. На фоне земли их не видно. А сколько у меня было случаев, когда после штурмовки одна часть группы пошла налево, вторая прямо, а нас всего-то четверка или шестерка? И гадай, за кем идти. Потом приноровились. Я ставил пару слева, пару справа, которые шли метров на 300 выше группы штурмовиков, и если была возможность — еще пару на 1000 метров выше, если вдруг кто полезет. Но немцы на рожон не лезли никогда. Если видят, что есть самолет сверху, никогда не будут атаковать. На чем проще сопровождать «илы»? На «яке», конечно, проще, ведь он более маневренней, чем «лавочкин». «Пешки» сопровождать проще. У них высота побольше. Строй они держат. На девятку бомбардировщиков могли дать восьмерку истребителей. Мы идем: пара слева, пара справа, а четверка сзади и выше. Немцы с нами не связывались, даже если и появлялись, ну и мы за ними не гонялись. Погонишься за ними, бросишь группу, можно и по шапке получить. — Потери в ходе войны были постоянно: и в людях, и в технике. Как вводили пополнение? — Когда в полку оставалось 5 — 6 самолетов, то небольшая группа летчиков оставалась на аэродроме, а остальные на Ли-2 летят в тыл. Скажем, в Саратов, где мы «яки» получали, или в Горький за Ла-5. — А как летчиков присылали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |

|||||||||