|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: Компьютерра :: Нортон Андрэ :: Херберт Фрэнк Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Храм Диониса :: Рагнарёк :: Александр Демьяненко :: Жила-была елка :: Тюремные дневники :: Сказка про Evil Джека :: Аквариумист :: Ночной экспресс |

Эта милая ЛюдмилаModernLib.Net / Детские / Давыдычев Лев Иванович / Эта милая Людмила - Чтение (стр. 9)

Основной вред, приносимый нашему государству избалованными детьми, особенно девочками, утверждает милиция, заключается в том, что со временем они воспитывают себе подобных, но ещё более избалованных и ещё более вредных для нашего государства. И если этот неописуемо опасный процесс – избалованные воспитывают ещё более избалованных – не остановить, то в будущем наше общество примерно на одну четвертую часть (а точнее, 24,6 процента) составят неполноценные люди, особенно женщины, то есть бывшие избалованные девочки. Вот тогда-то бывшие избалованные дети, а ныне неполноценные взрослые, и будут хотя бы в незначительной степени потихонечку если и не подрывать экономическую мощь страны, то и нисколечко не содействовать её росту. Итак, для чего же в конце-то концов балуют ребенка, в частности девочку? Опять отмечаем самое главное: родители это делают, чаще всего сами того не подозревая, в своих сугубо личных интересах, не имеющих ничего общего с интересами государства. Детей, в частности девочек, балуют для того, чтобы они всю жизнь полностью зависели от родителей и без их помощи ничегошеньки бы не умели делать. Ибо чем избалованней ребенок, особенно девочка, тем он беспомощней, тем больше на каждом шагу нуждается в родителях, особенно в мамочке. Без неё, мамочки, она, доченька, не полноценный, живущий настоящей жизнью человек, а этакая говорящая кукла, которая одно только и умеет – звать мамочку на помощь. Известно даже несколько случаев, когда старушки в возрасте старше семидесяти лет по застаревшей привычке по многу раз в день звали: «Мама!» Тогда что же такое получается? Вместо человека растёт кукла, а мама рада? Ещё как бывает рада мама! Ведь ей кажется, что если доченька без неё шагу ступить не может, то, значит, мамочке будто бы и цены нету. Интересы государства, которое нуждается в сильных, самостоятельных, трудолюбивых детях, конечно, не только не учитываются, а практически отрицаются. К величайшей озабоченности, даже тревоге нашего общества, немало мамочек все силы отдают тому, чтобы их доченьки ничего не умели делать путного. И ни трудового подвига такая говорящая кукла не совершит, ни спортивного рекорда от неё ждать не приходится, дельного специалиста из неё не получится, никому она радости и пользы не принесёт и, главное (так настаивает милиция), своего ребеночка воспитает таким же никчемным и беспомощным… Таким образом, подвергающийся избаловлениванию ребенок – этакий продукт неправильного воспитания в семье – не сулит государству никаких реальных надежд стать в будущем настоящим гражданином. В семье отца и врача П.И. Ратова дело обстояло примерно так, и что-либо менять в отношении бедной Голгофы никто там и не собирался. Но жизнь рассудила по-своему. Когда отец и врач П.И. Ратов, возмущённый до крайнего предела и даже озлоблённый, однако отнюдь не раскаявшийся, выходил из здания милиции, наша счастливая и весёлая троица бежала, с визгами, криками и воплями удирала от грозы. Вволю, то есть сверх всякой меры, накупавшись, ребята увидели, что небо со всех сторон обложено тёмно-сизыми тучами. Далеко-далеко прохрипел гулкий гром. Троица бегом помчалась в посёлок. Конечно, Герка споткнулся, упал, о него споткнулась Голгофа, и эта милая Людмила не сумела увернуться. Получилась куча мала! Сидели они на земле, потирали ушибленные места, корчили друг другу рожицы, дескать, ой как больно, и хохотали, хохотали, хохотали… От невероятного восторга Голгофа встала на голову и – не рухнула! Простояла она до тех пор, пока в глазах не потемнело. Герка от зависти хотел огромную лужу перепрыгнуть, но опустился прямо в неё – посередине! И хохотал вместе с девочками, которые за компанию тоже плюхнулись рядом! Вдруг эта милая Людмила вспомнила: – Товарищи дорогие детективы! Ведь время-то идёт, а мы в луже сидим! Да и есть хочется! Вперёд, к еде! Правильное питание – залог здоровья! И конечно, не видели они, как злостный хулиган Пантелеймон Зыкин по прозвищу Пантя старательно и, я бы сказал, вдохновенно повторял все их проделки, даже в луже посидел и тоже хохотал… Примерно километр наша троица бежала под проливным дождем, опять она хохотала, песни распевала, через лужи прыгала, в лужи падала, и, когда вернулась домой, оказалось, до того устала, что шевелиться могла только с большим трудом. Эта милая Людмила ушла к своей тётечке, Голгофа и Герка переоделись и в изнеможении расселись на полу перед печуркой, предусмотрительно растопленной дедом Игнатием Савельевичем. Он дал ребятам молока, хлеба, вареных яиц и картошки и спросил: – В воде бултыхались, покуда синими не стали? – Тёмно-синими! – радостно ответила Голгофа. – А ливень какой был замечательный! Я первый раз в жизни бегала босиком, да ещё под дождем и без зонтика! – Так-то оно так, – печально произнёс дед Игнатий Савельевич. – А о доме ты вспоминаешь? Не боишься? – Сейчас вот вспомнила, – уныло призналась Голгофа. – Я боюсь только одного: не поймали бы меня уж очень быстро. Ужасно хочется как можно дольше пожить на свободе! Вот как сегодня! – Если дед захочет, – небрежно, но довольно хвастливо сказал Герка, – никто тебя ни за что не найдёт. Дед Игнатий Савельевич весьма долго молчал, сосредоточенно разглядывая огонь в печурке, и проговорил мечтательно: – В поход, ребята, надо, только в поход! – В какой, дед, поход? – почему-то сразу насторожился Герка. – Чего это ты ещё придумал? – Не я придумал, а Людмилушка. Сегодня мне она о походе долго толковала. Понимаете, ребята, пойти бы нам в многодневный поход, а? На Дикое озеро! Места там распрекрасные. Рыбалка гарантийная. Грибы, ягоды – чего ещё надо? И, главное, избушка там есть пустая. Для рыбаков. – Он помолчал загадочно, добавил значительнейшим тоном: – И, конечное дело, полная конспирация. – А это ещё что такое? – недовольно спросил Герка. – Это значит – здорово спрятаться, – восторженно прошептала Голгофа. – Неужели всё это может быть?! – Всё зависит только от вас, – почему-то не очень весело ответил дед Игнатий Савельевич. – Нужны следующие качества: сила воли, смелость, смекалка, терпение, способность переносить любые трудности. Но главное – дисциплина. И ещё более главное: дух коллективизма. Если согласны, я приступаю к сборам. Людмилушка согласна. Надо бы её известить, внучек, какое решение мы примем. – Твою Людмилушку тётечка не отпустит, не беспокойся. – В голосе Герки явно сквозили растерянность и раздражение. – Она ведь только на словах больно самостоятельная. А на деле ей тётечка пикнуть не даст. – А мне Людмилочка очень понравилась, – тихо, но твёрдо возразила Голгофа. – По-моему, она на самом деле самостоятельная. Очень решительная и очень весёлая. Ты же сам говорил, Герман, что она и сообразительная и что с ней всегда посоветоваться можно. – Выдающийся человек, – авторитетно заключил дед Игнатий Савельевич, – но с тётечкой ей договориться будет, конечное дело, трудновато… Да и не одна тётечка помешать походу может, – многозначительно добавил он, как бы ненароком и мельком взглянув на внука. – Вряд ли что из вашего похода получится, – сердито сказал Герка. – Предположим, даже тётечка в поход отправится… – Он слишком громко хмыкнул. – Поход, поход, а кот? – Какой ещё кот? – удивилась Голгофа. – По имени Кошмар, по характеру – тоже, – хмуро ответил дед Игнатий Савельевич. – Отвратительный тип. Невыносимая личность. У меня в огороде всё время пакостит. А уважаемая соседушка его обожает и, пожалуй, ни за что не оставит одного. – И Людмилушку твою ни за что не отпустит! – торжествующе заявил Герка. Тут неожиданно явилась тётя Ариадна Аркадьевна с племянницей – первый визит уважаемой соседушки к уважаемому соседу года за два. Гостьи были словно чем-то смущены или чувствовали себя виноватыми, и разговор поначалу никак не клеился. – Может, чаёк организуем? – растерянно спросил дед Игнатий Савельевич, но тётя Ариадна Аркадьевна довольно холодно отказалась; – Благодарим вас, мы только что из-за стола. А пришла я вот по какому поводу. Не кажется ли вам, уважаемый сосед, что наши малолетние родственники ведут себя достаточно неразумно? Побег Голгофы, организованный ими, далеко не пустяковый проступок. А тут ещё Людмилочка задумала какой-то… поход! – Обыкновенный многодневный поход, – обиженно сказала эта милая Людмила. – Великолепное средство для проверки и закалки физических и моральных качеств. – Девочка Голгофа должна завтра же вернуться домой, – очень безапелляционным тоном произнесла тётя Ариадна Аркадьевна. – Мы, взрослые, не имеем права потакать детским сумасбродствам. Дома Голгофа всего добивалась только страшным рёвом с обильнейшим выделением слез. И вот сейчас она по привычке, забыв, где находится, ка-а-а-а-ак заревё-ё-ё-ёт, и тут же у неё из обоих глаз хлынули слёзы в большом количестве. Все, грубо говоря, обалдели от неожиданности, а Герка с презрением воскликнул: – А ещё в поход собралась… деточка! Рот у Голгофы оставался широко раскрытым, но некоторое время никаких звуков из него не выходило, хотя слёзы продолжали литься из обоих глаз, и по-прежнему в большом количестве. Затем потихоньку-полегоньку изо рта всё громче и громче зазвучал тонкий-тонкий-претонкий пи-и-и-иск. И когда пи-и-и-иск достиг такой высокой ноты, что, казалось, вот-вот оборвется, Голгофа зарыдала почти Б-А-А-СОМ и слёз стала выделять ещё больше… Тут даже и Герка промолчал. Все жалели девочку и терпеливо ждали, пока она затихнет. А тётя Ариадна Аркадьевна подумала, что именно она одна виновата в обильном выделении слёз из глаз Голгофы, и сказала примирительным тоном: – У нас есть время во всём досконально разобраться и принять справедливое, разумное решение. Голгофа проговорила тихо и виновато: – Простите меня… Я знаю, что доставила вам массу неудобств… Но позвольте мне, пожалуйста, первый раз в жизни самой ответить за своё поведение. Возьмите меня, пожалуйста, в многодневный поход! – Но ты только представь, ЧТО у тебя сейчас происходит дома, – мягко, вроде как бы попросила тётя Ариадна Аркадьевна. – Подумай о своих родителях. – Я стараюсь о них не думать, – печально призналась Голгофа. – Я знаю, что поступаю дурно. Но у меня нет иного выхода. Я всё равно туда не вернусь, пока меня туда не доставят. Но вы только поверьте, что я всё делаю для пользы самих же мамы, папы и бабушки. Они считают меня болезненной, хилой, внушают мне, что я ни на что не способна. Представляете себе, товарищи, мы три недели жили на берегу моря, и мне ни разу, понимаете, ни разу не разрешили выкупаться! Все дети, кроме меня, целыми днями не вылезали из моря, наслаждались, а я – нет!.. Каждое утро у меня начинается с градусника! Все как будто только и ждут, что у меня будет высокая температура!.. Мне не разрешают купаться, ходить на лыжах! Меня не отпускают ни в пионерский, ни, тем более, в спортивный лагерь! Меня не подпускают к газовой плите! Мне запрещают мыть посуду и стирать хотя бы рукавички!.. Сколько можно ТАК жить? Все удрученно молчали и ничегошеньки не понимали. Сознавая, что сейчас судьба Голгофы в значительной степени зависит от неё, тётя Ариадна Аркадьевна проговорила нерешительно: – В трудное, почти безвыходное положение ты ставишь нас, девочка. Я всем сердцем сочувствую тебе, но… не знаю… не знаю… не знаю… – А я вот знаю! – вдруг запальчиво, но тихо выкрикнул дед Игнатий Савельевич. – То есть наоборот, я ничего не знаю и знать не желаю!.. Голгофа, с моей точки зрения, человек умный, а то, что она пока ещё дитё, она в этом, конечное дело, не виновата. Пусть сама с родителями ведет переговоры. Пусть они её в угол ставят или по одному секретному месту шлёпают – это их дело. Я с такими дел иметь не желаю. Пусть Голгофа сама свою судьбу сформулирует. Мы с внуком отправляемся в многодневный поход. Кто хочет, может присоединиться. Никому отказа не будет. Опять все удрученно молчали. Опять все жалели Голгофу и ничегошеньки не понимали. И никто не мог подумать о том, что отец и врач П.И. Ратов уже знал, где примерно скрывается его дочь. Двое любопытных и наблюдательных, можно сказать, бдительных людей – пенсионеров из соседнего подъезда со своего балкона углядели Голгофу с мальчиком и девочкой, по их детальному описанию очень похожими на тех, которые жили в посёлке. А мальчик так уж точно был Геркой Архиповым. Разыскал отец и врач П.И. Ратов и автобус, на котором наша детективная троица возвращалась обратно. – Длинная, длинная, тощая, тощая, – несколько раз подтвердила кондукторша, – и волосы голубые, я ещё здорово подивилась. Непонятным оставалось лишь то, почему троица сошла на остановку раньше. Но, как бы там ни было, отец и врач П.И. Ратов знал, где примерно искать беглянку, и собирался ранним утром нагрянуть на своих «Жигулях» цыплячьего цвета в посёлок. Он нисколько не сомневался в успешном завершении поисков дочери, оставалось только придумать для неё соответствующее наказание. И хотя Голгофа не догадывалась обо всём этом, она была убеждена, что искать – изобретательно, терпеливо и настойчиво – её будут. Но сейчас она восторженно внимала словам деда Игнатия Савельевича, который рассуждал так: – Наш многодневный поход – не лёгкая прогулочка для праздных людей, а, как справедливо заметила Людмилушка, серьёзное испытание наших физических и моральных качеств. Берём с собой только самое необходимое, всё остальное будем брать у природы. – Я бы обязательно рекомендовала взять хотя бы круп, вермишели или рожков, – обеспокоенно предложила тётя Ариадна Аркадьевна, но тут же смущённо и испуганно поправилась: – Впрочем, я чисто теоретически… – Никаких круп, вермишелей и рожков! – отрезал дед Игнатий Савельевич. – С ними любой избалованный тунеядец в лесу проживёт! А мы идём закаляться и бороться со всеми трудностями! – Как прекрасно… – в упоении прошептала Голгофа. – И консервов не возьмём?! – очень возмущённо вырвалось у Герки. – И консервов, конечно, не возьмём, – ответила эта милая Людмила, неожиданно улыбнулась и воскликнула: – Товарищи! Человек создан для счастья, как птица для полета! Наше счастье в наших руках! Да здравствует многодневный поход! Ура, товарищи! Она и Голгофа крикнули громко и торжественно, дед Игнатий Савельевич – негромко, но серьёзно. Герка промолчал. Тётя Ариадна Аркадьевна не только промолчала, но даже на некоторое время отвернулась в сторону, затем медленно поднялась и ледяным тоном проговорила: – Первая обязанность ребенка – слушаться родителей и старших родственников. ДЕВЯТАЯ ГЛАВА. «Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!» Приступая к написанию этой главы, автор считает абсолютно обязательным сделать, уважаемые читатели, следующее крайне принципиальное заявление. Есть ещё и, видимо, долго ещё будет среди вас немало таких людей, которые наивно, но предельно твёрдо полагают, что, мол, писатели повествуют только о том, о чём им очень хочется рассказать и о чём рассказывать им необыкновенно приятно. Автор же вынужден категорически и со всей гражданской ответственностью опровергнуть эту досужую и небезвредную выдумку. Писатель обязан поведать читателям лишь о том, о чём он не может промолчать, а уж приятно это для него или противно, радостно или отвратительно, – его не касается. Он выполняет свой долг перед обществом, сообщая ему правду о жизни. Главное, повторяю, писатель обязан поведать только о том, о чём у него нет сил молчать. Вот я, к примеру, долго-долго, очень-очень долго не хотел, даже, честно говоря, БОЯЛСЯ писать о злостном хулигане Пантелеймоне Зыкине по прозвищу Пантя, тем более о семье, в которой он вырос и которая содействовала превращению карапузика Пантелейки в Пантю. К вашему сведению, уважаемые читатели, у писателя, как у солдата, должна быть смелость. Писатель, как солдат, должен обладать и мужеством, и стойкостью, и выносливостью, не говоря уже об умении переносить любые трудности. Однако ни смелости, ни мужества, ни стойкости, ни выносливости, не говоря уже об умении переносить любые трудности, писателю не понадобится, если он будет рассказывать только о приятном. Увы и увы, двести с лишним раз увы, жизнь-то состоит не из одних лишь приятностей! И чем дальше и чем дольше вы будете жить, уважаемые читатели, тем сильнее будете убеждаться, что жизнь прекрасна не оттого, что в ней на каждом шагу вас будто бы ожидают пирожки и пирожные, а оттого, что она, жизнь, всем предоставляет возможность победить все трудности, невзгоды и несчастья. И если я скрою от вас, так сказать, наличие в жизни немалого количества разного рода бякостей, вы об этом со временем и без меня узнаете. Зато я тогда перед вами окажусь если и не лгуном, то трусливым молчальником. Ведь знал я о зле, а промолчал, не предупредил вас о нём, не подготовил к встрече с ним. К очень прискорбному сожалению, мы, взрослые, в том числе и писатели, никак не можем прийти к единому мнению в спорах о том, о чем безоговорочно МОЖНО или категорически НЕЛЬЗЯ рассказывать детям. Считается, например, что если в детской книге описать неблаговидные деяния хулигана, то дети только из-за этого и начнут безобразничать. Дескать, если о безобразиях не писать, то никому и в голову не придёт хулиганить. Я же абсолютно убеждён, что об этих, прямо говоря, негодяях приходится писать правду и лишь потому, что они, хулиганы, живут на белом свете в своё удовольствие, а людям жить нормально не дают. И страдающие от них люди иногда даже и не знают, как с ними, пакостниками, справиться. Хулиган – паразит, но не клоп, не клещ, хотя и вреднее, ядохимикатами его не уничтожишь. Ещё сложнее и запутаннее вопрос о том, как в книгах для детей рассказывать о нас, взрослых. Вернее, ЧТО о нас, взрослых, МОЖНО рассказывать детям. Кое-кто ратует за то, чтобы сообщать детям о взрослых лишь на редкость приятное, дескать, все взрослые столь замечательные люди, что вам, детишечкам, ни о чем беспокоиться нет смысла: как повзрослеете, так и сами все без всяких там малейших усилий будто бы станете замечательными людьми. Мол, эти приятные взрослые являются для подрастающего поколения хорошим, отличным, прямо-таки замечательным примером, так называемым образцом для подражания. Спорить тут вроде бы не о чем и незачем: ведь всё здесь, казалось бы, предельно правильно, логично, разумно и убедительно. Но вот как мне тогда объяснить моим уважаемым читателям, почему карапузик Пантелейка стал злостным хулиганом Пантелеймоном Зыкиным по прозвищу Пантя, если не рассказать о семье, в которой он вырос? Конечно же, проще простого, легче легкого, приятней приятного, спокойней спокойного было бы вообще не писать об этом, очень мягко выражаясь, скверном субъекте. Но ведь напишу я о нём или нет, он существует и творит людям пакости и мерзости, подлости и гадости! И вы, уважаемые читатели, рано или поздно можете встретиться с ним или ему подобными! И если я о нём напишу, а вы о нём прочтёте, хулиган уже не будет для вас неожиданностью. Вы, столкнувшись с ним в жизни, не захлопаете от удивления глазами, не вытаращите их. Вы будете готовы к встрече со злом. Мы привыкли считать – и это совершенно справедливо, – что книга – наш друг. А разве может друг врать? Разве может друг что-нибудь утаивать? Разве друг тот, кто говорит тебе лишь приятное? И откуда же детям узнать, что на белом свете, кроме хороших, отличных, замечательных взрослых, встречаются и плохие, очень плохие и даже отвратительные взрослые? Вы всегда должны помнить, что стать плохим человеком легче, чем хорошим, ещё легче стать очень плохим, и уж совсем не требуется усилий, чтобы вырасти отвратительным. Поэтому я и считаю, уважаемые читатели, что ваши друзья-книги должны подготовить вас к встрече со всем прекрасным и ужасным, что бывает в жизни. Правда придаст вам сил, уверенности, мужества и выносливости в борьбе со злом. Только такие книги смогут быть вашими подлинными друзьями. Повторяю, что друг – это тот, кто вам не врёт, кто ничего от вас не скрывает. И последнее. Чтобы наглядно, убедительно, запоминающе показать, какой ценой хорошие люди добиваются победы над злом, его, зло, надо тоже показать наглядно, убедительно и запоминающе. Тогда-то вам и захочется подражать хорошим людям. Продолжаем наше повествование. Хулиганами, а тем более злостными, как всем известно, не рождаются, ими становятся, и не сразу, а постепенно, иногда долго незаметно для окружающих. Вот и карапузик Пантелейка лет до трёх рос достаточно обыкновенным, относительно нормальным карапузиком, почти ничем не отличающимся от сверстников, кроме очень ярко выраженного стремления мучить кошек и особенно котят.

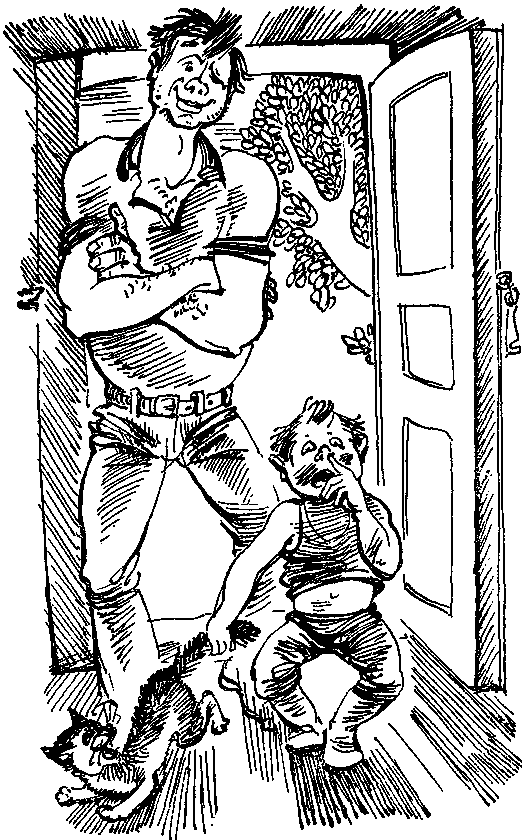

Кошки-то от этого, скажем прямо, некарапузиковского стремления не страдали; они и цапнуть могли маленького изверга, и убежать от него могли, а над беззащитными котятами он измывался изо всех силёнок. – Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай! – весело подбадривал его восхищённый папаша. – Живи так, чтобы все тебе боялися! Сначала котята тебе спужаются, опосля – кошки, потом – собаки разные, и дело пойдет! И – дело не только пошло, а, если так можно выразиться, побежало. Примерно годам к пяти Пантелейка просто не мог не безобразничать. Собственно, единственное, чем он умел заниматься, так это всякими хулиганствами. Например, Пантелейка был просто не в состоянии пройти мимо человека, не толкнув или не стукнув его. А уж если ни толкнуть, ни стукнуть было нельзя, так хоть страшную рожицу не мог не состроить Пантелейка или, на худой конец, – язык показать. Да что – человек! Пантелейка даже мимо стула не мог спокойно пройти, не опрокинув его на пол. – Во разбойник растёт! – безмерно торжествовал папаша. – Не, не, такой в жизне не пропадёт! Он ждать не будет, когда его брякнут, он сам – рррраз! – и знай наших! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай! Ни братьев, ни сестер у Пантелейки не было, дружить с ним никто не хотел, посему он целыми днями изнывал, страдая от безделья и неумения чем-нибудь заняться. Только два развлечения усвоил Пантелейка: всем пакостить и никого не слушаться. Мама его, тишайший и наидобрейший человек, почти всё время болела, но ни разу не попросила любимого сыночка хотя бы стакан воды поднести. Он, любимый сыночек, всё равно бы не принёс! – И в кого ты такой уродился? – горестно сокрушалась мама. – В мене орел растёт, в мене! – безмерно восторгался папаша. – Ещё дале мене пойдет! У-у-у-ух, какой разбойник растёт! – Да что же в этом хорошего? – недоумевала мама. – В обиду себе не даст! – радостно объяснял папаша. – Сам забижать умеет. На тихих воду возят, тихие землю копают, а наш орел над собой командовать не даст! Молодец, сынок! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай! Никто, кроме папаши, Пантелейку не хвалил: не за что было его похвалить хотя бы немножечко. Все Пантелейку бранили, все жаловались на Пантелейку, но никто ничего не мог с ним поделать. Никого он не слушался, будто и не слышал никого, будто у него и ушей-то не было. Одна мама жалела непутевого сыночка, знала уже, предчувствовала, что вырастет он плохим человеком, никому не принесёт радости. Даже когда мама пыталась приласкать Пантелейку, он вырывался и убегал делать пакости. Рос он не по годам крупным, сильным, вот только голова у него росла медленно, непропорционально. Не берусь, уважаемые читатели, сделать хотя бы самую робкую, самую незначительную попытку описать, как учился, вернее, НЕ учился Пантелей. Сразу отмечу, что если он ни с кем не дружил, точнее, никто с ним не дружил, то и разговаривать ему было не с кем. И придя первый раз в первый класс, он даже имени своего не мог нормально выговорить. – Как тебя зовут, мальчик? – глядя на него чуть ли не с ужасом, спросила учительница, которая ростом оказалась чуть-чуточку повыше его. Он с очень большим трудом выговорил: – П… п… ппа… нтя… лей… – и, устав от непосильного напряжения, безнадежно махнул длиннющей ручищей и сел, опустив непропорционально маленькую голову. Так его и прозвали: Пантя. Всего за четыре дня учительница совершенно с ним измучилась, ибо он её абсолютно не слушался, на уроках ничегошеньки не делал, домашние задания не выполнял, а только хулиганил. А Пантя, как это ни покажется на первый взгляд странным, любил ходить в школу. Он сразу уразумел, что лучшего места для хулиганских и прочих безобразнических выходок на земле не существует. Сначала он даже несколько растерялся от изобилия возможностей совершать всякие, самые разнообразные пакости и в любом количестве, описывать которые у меня, уважаемые читатели, рука не поднимается. В скором времени, едва завидя Пантю, девочки-первоклашки с визгами улетучивались… И мальчишки-первоклашки быстренько ушмыгивали в разные стороны… Настоящей грозой первоклашек Пантя стал, когда своей непропорционально маленькой головой сообразил, что портфель – очень удобная штука. Стук! Стук! Бряк! Бряк! Бац! Стук! Хлоп! Бряк! Бац! Бац! Бац!.. пока однажды ручка у портфеля не оборвалась. Ростом-то Пантя был почти как семиклассник, и от него уже убегали третьеклассники, не говоря о третьеклассницах. Но всё-таки наибольший, прямо-таки захлебывающийся восторг вызывало у Панти то обстоятельство, что все его школьные пакости практически оставались безнаказанными. Получалось, что школа не имела никаких реальных возможностей по заслугам наказать распоясавшегося хулигана. А тот даже своей непропорционально маленькой головой сделал для себя важный вывод: вытворяй чего только тебе в эту голову взбредет, и ничегошеньки тебе не будет, даже чего-нибудь мало-мальски неприятного тебе не будет! Валяй, Пантя, валяй! Давай, Пантя, давай! Будут одни лишь разговоры. И все будут помогать тебе. Даже кормить тебя будут, когда после уроков заниматься оставят! А то ещё и конфет дадут! Мама очень страдала из-за его злостного хулиганства. Вызвали как-то папашу в школу, он несколько удивился: – Чего я там не видал? Надо ежели, пусть сами к мене топают. Разбойника моего забижать не дам. Плохо учится? Пущай хорошо учат. За то и деньги получают. И хотя мама болела, пришла она в школу. Когда она скрылась за дверью в учительскую, Пантя крепко призадумался, так крепко призадумался, как никогда ещё в своей нудной и бесполезной жизни. Дело заключалось в том, что он поймал большую чёрную муху, осторожно держал её в кулаке и не мог сообразить, чего с этой большой чёрной мухой делать. Отпустить – глупо, зачем же он её тогда ловил? Убить – неинтересно. И Пантя, весь содрогнувшись от предстоящего наслаждения, решил оторвать насекомому лапки. Задумано было, как решил злостный хулиган, здорово, а вот выполнить задуманное оказалось не так-то просто. Возился-возился-возился Пантя с мухой, вспотел даже от усердия. Муха ухитрилась и освободилась, но, видимо, от радости растерялась и, вместо того чтобы вылететь в окно, влетела – сильно и шумно – Панте в нос, точнее, в правую ноздрю. Пантя от злобной злости или злостной злобы изо всех сил стукнул муху кулаком, а так как муха свирепо жужжала у него в носу, точнее, в правой ноздре, то сами понимаете, уважаемые читатели, что Пантя от самоудара неимоверно яростно и громко взвыл и ещё более неимоверно и яростно и совсем громко чиииииииииииих-нул! Обезумевшая от страха муха вылетела из правой Пантиной ноздри и, простите за выражение, сдуру влетела в левую. Это был её, мухи, бессознательный, но типично хулиганский поступок, и злостный хулиган, полностью растерявшись от мушиной наглости, тоже бессознательно ударил своей непропорционально маленькой головой о большую оконную раму и вы-бил муху из ноздри! Шишечка у него на лбу получилась… и довольно быстренько превратилась в шишку. Из учительской с заплаканными глазами вышла мама. Всю дорогу до дома молчала, а дома зарыдала. Папаша же, узнав о посещении школы и о том, чего там говорили о его сыне, пренебрежительно отмахнулся и стал поучать: – Мене, сынок, слушайся, мене, боле никого! Учителка сообразила, что ты плохо соображаешь? Зато те, которы больно много соображают, тебе пужаются! И шишку не прикрывай, сынок! Гордися ей! Сегодня у тебе шишка, завтра семь шишек другим набей! Которы много соображают! Живи, как тебе отец учит! И дело пойдет! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай! Вечером маму увезли в больницу. И там она умерла. Незадолго до смерти она сказала: – Не от болезней я умираю, а от горя. Любимый сын мне это горе принёс. И уж если мне, автору, уважаемые читатели, быть откровенным и честным до конца, должен я сообщить вам, что смерть мамы не произвела на Пантю особенного впечатления. Видимо, и сердце у него было меньше человеческого. Все стали жалеть Пантю, перевели его, конечно, в следующий класс, пытались ему помочь, убеждали, предлагали, советовали, уговаривали. Но, полностью предоставленный самому себе, Пантя слонялся по посёлку, изнывая от безделья и одиночества, мучил котят и людей, ловил мух и обрывал им лапки… Папаша приходил домой поздно, иногда приносил сыну поесть, иногда ничего не приносил и, если сын пробовал хныкать, успокаивал: – Погодь, сынок, погодь. Скоро подрастёшь, сам себе кормить научишься. Сейчас, уважаемые читатели, мне придётся написать самые горькие слова в этом повествовании. У Панти появилась мачеха, а папаша стал пьяницей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |

|||||||