|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: БСЭ :: Эллисон Харлан :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Памятные встречи :: Колумбы каменного века :: Контактов не будет (сборник) :: Ярмарка Святого Петра :: Гость :: Сожженная заживо :: Агафья :: Каштанка |

Число и культураModernLib.Net / Русский язык и литература / Степанов А. / Число и культура - Чтение (Ознакомительный отрывок) (стр. 14)

Наивный и бедный провинциал в конце концов получает маршальский жезл, но дело не столько в приключениях и успехах – их было достаточно в литературе и до Дюма. Романист совершает почти невозможное – придумывает принципиально новый художественный тип, дополняющий инстинктивно узнаваемую традиционную тройку и пробуждающий в душах читателей дотоле дремавшие струны. Не радостно ли, когда они встают из небытия, готовя нас к преисполенной активности жизни в исторически новых, т.е. современных, условиях, и дух авантюры способен поддержать и вселять в души яркие надежды?

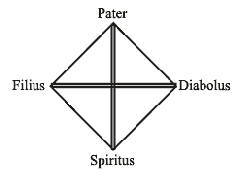

Достоевский, которому на собственном опыте был знаком этот прекраснодушный дух, взламывающий былые традиции, уповающий на рукотворные чудеса (за спиной – и петрашевский период, и фигуры петербургских мечтателей), вначале вспыхивает навстречу роману Дюма, но затем, по размышлении (за плечами и каторга, и работа над "Бесами"), меняет отношение на диаметрально противоположное: презрение и брезгливость, прогноз катастрофы. Смердяков, повесившийся подобно Иуде, – отповедь поклонникам д'Артаньяна и одновременно вторая, теневая сторона сопряженного с ним ментального комплекса. Если угодно, это упреждающий ответ будущим коммунистам. Дело не в пророчествах – ментально-логическая сила числа ахронична, и математически верное хоть два тысячелетия назад всегда останется верным. Для того, чтобы апеллировать к этой силе, совсем не обязательно использовать алгебраические значки – результат можно узреть и путем внутреннего опыта, точной рефлексии. Но точка зрения Достоевского – лишь одна из экспертных оценок. Смердяков вовсе не мешает симпатизировать д'Артаньяну, возможно, даже наоборот: несколько плоский и ходульный четвертый тип из авантюрного романа обретает под пером Достоевского дополнительную онтологическую глубину, а такая смесь чревата любовью. "Четвертые" амбивалентны – таков предварительный итог, грех и подвиг, насилие и счастье часто следуют рука об руку, а перед нами как раз и поставлена задача собирать смыслы, связанные с этим числом. Остап Бендер – комический вариант четвертого типа, но вспомним и о солярных четверках. Зима, север, ночь, в отличие от комплементарных им троек, являются олицетворением смерти, сна – природы или солнца. Они способны и страшить, и манить, восхищать, о чем свидетельствует поэзия последних тысячелетий, и было бы незаслуженно ее игнорировать. Вывод напрашивается сам собой: каждый из перечисленных четвертых элементов – по существу "девиация", ведет за границы "нормального" опыта, соразмерного человеку в его "дневном", земном бытии. Он распахивает область своеобразного инобытия, прекрасного и/или ужасного, проникновение куда связано с неизбежным риском. Но ведь и наука, философия, искусство, политика с середины ХIХ и особенно с начала ХХ в. конструировали подобные же "пограничные" или запредельные ситуации, при этом авангард воскрешал давно забытую, делигитимизированную, как казалось, архаику. С соответствующим ментальным "расширением" вполне согласуется и расширение троек до четверок: последнее звено нередко идентифицируется как логически последовательный и вместе с тем преисполненный отчаянной смелости шаг в неизведанное тире эпатирующе незаконное. Впоследствии мы встретимся и с иными вариантами тетрад – так сказать, "естественных", без упомянутого семантического надрыва, – но пока мы препарируем эти. В настоящем контексте, вероятно, уместен еще один пример. В разделе 1.3 анализировалось классическое представление о трех литературных родах: эпосе, лирике, драме. В ХIХ в. жанровые границы расшатываются, претерпевают существенные подвижки, но точки над i в данном процессе расставил век ХХ – прежде всего теми литературными течениями, которые решительно порывали с предшествующей традицией как в своей художественной практике, так и в декларациях, манифестах. Эти течения называют авангардистскими, и одним из первых их образцов может послужить русский футуризм. Именно его ветвь в лице ЛЕФа поднимает лозунг "Пушкина – с парохода современности", тогда как еще недавно оставалась вне подозрений исповедная формула А.Григорьева "Пушкин – это наше всё". Футуристы, вдохновленные лавинообразным преображением мира под воздействием технической индустрии, взрыва инженерной и научной мысли, накатывающегося вала "восстания масс", подхватили у них эстафету в эстетической плоскости, став рупором и правофланговым новейших идей о необходимости коренной переделки жизнеустройства практически во всех областях. В самой литературе, в поэзии они внедряют технологические подходы, оставив томление по божественному вдохновению, по Музам и по Пегасу оставшимся далеко в хвосте розовым и голубым пассеистам. Подобный "конструктивизм" установки дает толчок созвучным по настрою литературоведам – левому крылу ОПОЯЗа, Р.Якобсону, впоследствии заложившим краеугольные камни в фундамент филологического структурализма. Как известно, футуристы оказались близки и авангардистским политическим утопиям – будь то левой ("анархо-синдикализм" В.Хлебникова, "большевизм" Маяковского) или правой (итальянец Ф.Т.Маринетти, приезжавший, кстати, в Россию). Но сейчас речь о более частных вещах. Среди феерии футуристических новаций нас интересует одна – кардинальные перемены в системе литературных родов. Например, что представляют собой поэмы "Облако в штанах" (1919 – 20) или "Про это" Маяковского? Их центральная тема – любовь, канонический предмет стихотворной лирики со времен Алкея и Сапфо. Но в данном случае лирическим чувствам поэтического героя не уместиться в эмпатических рамках партикулярных людей, им не достаточно ни интимного интерьера, ни пленяющего пленэра. Материализовавшись – в том числе в вирулентных (малярия, лепрозорий) и отчужденно-технических (телефон, моторы, Бруклинский мост) образах, – они вышагивают на арену улиц, городов, длинных верст континентов от Гренландии через Париж, Берлин до Аляски, самой истории литературы от Гомера, Овидия до Бурлюка с Северяниным. Размах, несомненно, эпический, и сами объективированные события переживаний и размышлений подобны перемещению и столкновению армий в масштабах, ничем не уступающим илиадовским. Значит, названные поэмы – не только лирические, но и эпические, если под эпосом понимать описание исторически крупных, в предъявленных произведениях современных, событий. Согласно Гегелю и Белинскому, предмет эпического изображения – объективное бытие, лирики – внутренний мир субъекта, но здесь они не просто перекликаются, а оказываются неотрывными одно от другого. Предметом драмы Гегель с Белинским считали единство объекта и субъекта, поэмы Маяковского удовлетворяют и данному требованию. Можно указать и на более специфические признаки: наличие диалогов, своеобразную "сценичность" (литературоведы, обнаруживая слияние трагических, комических и собственно драматических черт, ссылаются на "театральность" очень многих футуристических актов и текстов). Итак, "Облако в штанах", "Про это" лиричны, эпичны, драматичны одновременно, не могут быть сведены ни к одному из стандартных литературных родов в отдельности. Читатель не может не ощутить пропущенного сквозь бурлящее эстетическое горнило внутреннего единства поэм, т.е. дело и не в простой комбинации. Традиционная художественная материя подвергнута столь радикальной переплавке и трансформации, что, очевидно, следует говорить о появлении нового, четвертого литературного рода, пусть специалисты подыщут, если нужно, название. Не менее убедительные в этом отношении иллюстрации можно извлечь из творчества В.Хлебникова, А.Крученых и др. Похоже, в еще более строго очерченных эстетических рамках четвертый литературный род предъявлен в одном из поставангардистских, постструктуралистских течений – московском концептуализме, в частности, у Д.А.Пригова. Еще задолго до рождения названной школы гуманитарная мысль испытала влияние релятивистских идей и сформулировала положение о принципиальной зависимости характера художественного произведения от принятой эстетической (поэтической) установки, от "лирического героя", от "автора-в-произведении". Концептуализм перевел эту теоретическую пропозицию в методический, технологический план, сознательно конструируя своего лирического героя, варьируя его в зависимости от поставленных целей. Лицо автора, так или иначе проглядывающее сквозь любой поэтический текст и определяющее, подобно системе отсчета, его конститутивные черты, оказывается здесь не более, чем переменчивой, искусственной "позой" – "позой лица" в дефиниции Д.А.Пригова. Если упомянутые поэмы Маяковского по размерам напоминают эпические (так сказать, четвертый литературный род с креном в сторону эпоса), то Пригов 1970 – 80-х гг. более известен как автор множества коротких стихотворений. Последние обязаны своей "лиричностью", конечно, не только размеру, но и "наивно-доверительной" интонации, искусно сконструированной простоте лирического, простите за тавтологию, героя ("Поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой", – можно повторить вслед за Пушкиным). Инструмент взрывного (по-японски: "смех от живота") комизма вскрывает панцирь настороженного и преисполненого скепсиса современного читателя, обнажая по-детски нежную, не помнящую греха сердцевину души. Перед нами исповедальная и философская лирика. Лапидарность (там, где она присутствует) не мешает поэтическим текстам Пригова быть и эпическими. Их формальными персонажами оказываются сверхдержавы, президенты и генсеки, мифологические (Махроть Всея Руси) и поднятые на мифологический пьедестал (Милицанер) существа. Пригов откликается на сообщения о всех сколько-нибудь значимых общественных и политических событиях, создав концентрированный ньюэпос последних десятилетий. Если изначальный гомеровский эпос приводил в гармонически-стройный порядок религиозно-мифологические представления греков, стал преддверием последующей философии, то приговская поэзия, как представитель "конца" культуры, вернее, ее постапокалиптического этапа, приходит во всеоружии метафизики и философско-критических учений минувших тысячелетий, сама превратившись в своеобразную "постфилософию", сверхсистему (или уже не-систему, неомиф) с выверенной до последнего грана аналитической и эстетической логикой. Возможно же, прав один из тонких ценителей, предположивший, что аутентичной единицей в творчестве Пригова служит не отдельное стихотворение, а цикл, сборник, и сравнивший эффект от них с результатом ковровой бомбардировки. В любом случае наличие эпической ипостаси не вызывает сомнений. Но сомнений нет и в наличии драматического измерения: априорная нацеленность на исполнение с рампы или – в традициях уличного театра – с любого сподручного возвышения (ср. "обращения", вывешивавшиеся на электрических столбах). Исследователи попутно ссылаются на режиссерский отрезок в биографии Пригова, на его собственное исполнительское мастерство, на синтетические – музыкально-поэтические – действа. Настоящими, а не формальными персонажами приговских текстов становятся обретшие плоть и шагнувшие в индивидуальное и коллективное сознание мифологемы, идеи, концепты из самых разных культурных областей (искусства, философии, политики, науки), и их столкновение преисполнено напряженного драматизма – с по-федровски заломленными руками, возведенными к небу очами, с по-шекспировски злодейскими убийствами и жертвенной самоотверженностью. Перед нами оживает и приходит в движение скелет и сочная плоть той "драмы, драмы идей", о которой некогда обмолвился А.Эйнштейн. Нарочитой трагичности ничуть не противоречит превалирующая комедийность от то и дело возникающих идеологических и литературных "кентавров", из-за парадоксально-неожиданных встреч и сопоставлений. Во многом таким, оправданно заподозрить, является и современное сознание, тысячекратно умножившее контрасты александрийского расцвета и упадка, превратившееся в свалку, где с благородной царской короны свисает использованный памперс. Инициированный футуристами эксперимент в области литературных родов доведен в поэзии Пригова до логического предела, и четвертый род представлен в ней в кристаллически твердом и ограненном обличьи. Если с известной долей условности говорят о синкретическом единстве трех родов на долитературной, архаической стадии (ныне оно порой наблюдается в поэзии графоманов), то в настоящем случае то же единство достигается на изощренной синтетической ступени "сверх- или постлитературы". Значимая еще для романтиков и футуристов проблема "народности искусства" (преодоление противоречий между элитарной и массовой культурой) получает здесь своеобразное разрешение: лирический герой Пригова подчеркнуто профаничен, доверительно открыт для потока информации с телевизионных экранов и газетных страниц, сам поэтический слог стилизует версификационную неумелость. Но, разумеется, как и у незабвенного Вен. Ерофеева, это лишь мнимая, раешная неискушенность, спорадически выдающая фундаментально-глубокие познания того же лирического героя в философии (от античности через Канта к ХХ в), литературе, истории. Пригов приглашает к чтению всех – от сантехника до университетского профессора, режиссируя тот "пир на весь мир", который описывал М.М.Бахтин, и заодно возвращая "золотой век" из бахтинских же сатурналий. "Золотой век", правда, парадоксально тождествен окружающему железному. Освоение четвертого измерения по-прежнему связано с эстетическим и ментальным риском. Онтологически-социальная ли утопия Маяковского (речь шла, по мнению Ю.А.Карабчиевского , ни много, ни мало, о физическом воскрешении, о бессмертии )(16) или рекреативная сфера народной смеховой, карнавальной культуры, превратившаяся под пером Пригова в полноценную вселенную с демиургически строгими законами – в обоих случаях это полные опасности игры с Создателем, не исключено, титаническое восстание против Него. Но с этих пор знак вопроса, стоящий над системой четырех литературных родов, на мой взгляд, должен быть окончательно перечеркнут – главным образом потому, что авангард от изображениямира (задача старого искусства) перешел, согласно, в частности, Б.Гройсу , к его трансформации, т.е. включил в свою эстетическую установку активного субъекта. Одним из первых, кто привлек внимание в современной науке к кватерниорным структурам, был К.Юнг. Ссылки на них повторяются, как рефрен, в разных работах, а в "Попытке психологического истолкования догмата о Троице" (17) эта тема становится основной. Поскольку вопросами религии как таковой мы условились не заниматься, постольку в дальнейшем под "Троицей" будет пониматься не одноименный догматический феномен, а чисто культурный, точнее – юнговский: так сказать, Троица в голове и на устах Юнга, без попыток соотнесения двух понятий-омонимов. К.Юнг наделяет троичные и кватерниорные структуры самым глубоким, архетипическим статусом, т.е. для психологии самым фундаментальным, и совершает экскурс в историю дохристианских религий. Упоминаются тройка вавилонских божеств (Ану, Бел и Эа), древнеегипетская теология (Осирис – Гор – Исида, триединство "бог – фараон – ка"), манихеи, высказывается гипотеза, что соответствующие идеи стали достоянием эллинистического синкретизма и через Филона и Плутарха были переданы христианству . Миф о Мардуке, вавилонском боге солнца по прозвищу "Господин" (Бел), еще раньше оказал "всеобъемлющее", "поразительное" воздействие на представления израильтян. Спутники Мардука – четыре пса. "Число четыре может означать здесь целостность, как и в случае с сыновьями Гора, четырьмя серафимами из видения Изекииля и четырьмя символами евангелистов: тремя животными и одним ангелом ",(18) – констатирует Юнг . "Истинность и нуминозная сила мифологемы значительно подкрепляется доказательством ее архетипического характера. Архетип есть то, во что верят всегда, повсюду и везде, и если он не распознается сознательно, то появляется сзади "in his wrathful form", в своем гневном обличьи, как "Сын хаоса", аки тать в нощи: вместо Спасителя является Антихрист" .(19) Юнг продолжает: "К дохристианским "источникам" Троицы мы должны причислить и математико-философские спекуляции греческого духа. Греческий дух, как известно, заметен уже в Евангелии от Иоанна, текст которого явно отмечен влиянием гностицизма, а позднее, в греческой патристике, он начинает амплифицировать и гностически интерпретировать архетипические содержания Откровения Наверное, наибольший вклад в формирование греческого духа внес Пифагор со своей школой, и один из аспектов Троицы основывается на числовой символике" . Опустим пассаж об онтологической драматургии числа, изложенной по Аристотелю (De coelo, I, 1, 268a, 10) и "Философии греков" Целлера (Die Philisophie der Griechen, I, S. 292), а также о ее репродуции в средневековой натурфилософии. Впрочем, кое о чем можно упомянуть. Адресуясь к Макробию (Commentarius in Somnium Scipionis, I, 6, 8), Юнг пишет: "Таким образом, тройка означает развертывание Единого и познаваемого. Тройка есть "Единое", сделавшееся познаваемым(20) Вот почему тройка действительно оказывается подходящим синонимом для процесса развития во времени и, таким образом, составляет параллель к самооткровению Бога как развернутого в триаду абсолютного Единого". Из греков Юнг больше всего внимания уделяет Платону, его "Тимею". "Один, два, три – а где же четвертый?" – спрашивает автор диалога у пифагорейца Тимея. Далее следует интересная для истории вопроса, но слишком пространная цитата, которую целесообразнее использовать не здесь, а в главе 3, и в совершенно иной связи. Четверица "занимала умы и алхимиков на протяжении более тысячелетия", – констатирует Юнг. Платон же, отдавая отчет в кватерниорности мировой души и мирового тела, дважды пытался написать тетралогию, но оба раза четвертое сочинение оставалось незавершенным. Юнг касается и проблемы Марии, объявленной в 431 г. на Эфесском соборе theotocos (Богородицей). Это был необычайно актуальный вопрос, многие в тот период были склонны "преувеличивать" роль матери Иисуса. Эпифаний им отвечал: "Честь и почет Марии, Отцу же, Сыну и Святому Духу поклонение: да не поклоняется никто Марии" . Юнг приходит к выводу: "Нет сомнений, что учение о Триединстве первоначально соответствовало патриархальному общественному устройству. При этом, впрочем, мы не можем с уверенностью установить, стала ли эта идея продуктом социальных условий или же, наоборот, была первична и сама революционизировала общественное устройство" . "В высшей степени вероятно, что активизация того или иного архетипа зависит от изменения статуса сознания, требующего какой-то новой формы компенсации" . Далее читаем: "Традиционно изображение Царя славы в мандале в сопровождении окружающей его четверичности, выраженной четырьмя символами евангелистов (включая четыре времени года, четыре ветра, четыре реки и т.д.)" . Мария, будучи орудием рождения Бога и оставаясь человеческим существом, оказалась вовлечена в драму Троицы . "Святой Дух и Логос сливаются и растворяются в человеческом понятии Софии (Премудрости), а затем в "Sapientia" средневековой натурфилософии, в которой сказано: "В лоне матери покоится премудрость отца"" . Возможно, не стоило бы прибегать к столь обильному цитированию, если бы не необходимость подчеркнуть приоритет Юнга в данном вопросе. Кроме того, нелишне показать, как те же самые, что и у нас, проблемы обсуждаются на совсем другом языке. Не только Платон, но и Гете отдавал отчет в проблематичной актуальности четвертой фигуры. Юнг цитирует "Фауста": Троих с собою взяли мы, Четвертый не хотел идти: Сказал, важней он всех других И вечно думает о них, и высказывает гипотезу, что упомянутый "четвертый" есть само гетевское мышление . Но все же обычно "в распоряжении сознания находятся три из четырех функций ориентации", а одна часть застревает в бессознательном и формирует тень . Недостающая функция противостоит высшей или главной функции, подобно алхимической "тени солнца" ("черному солнцу"). Платон склонился к троичности, тогда как более "древняя греческая философия предпочитала мышление четверичное. У Пифагора главная роль отводится не триаде, а тетраде: в так называемой Пифагорейской клятве говорится о четверице, тетрактрисе, которая "содержит корни вечной природы", душа имеет квадратную форму . "Четверица (Quaternit?t) есть архетип, встречающийся практически повсюду. Она есть логическая предпосылка всякого целостного суждения" (курсив Юнга). "Тройка – это не естественная, а искусственная схема порядка" . По той же "причине имеется четыре психологических аспекта психической ориентации, помимо которых не остается ничего существенного, о чем стоило бы говорить" . Уже "средневековая иконология, вышивая по ткани древних спекуляций о theotocos (Богородице), изготовила кватернарный символ в своих изображениях коронования Марии и украдкой подсунула его на место Троицы" . Юнг предсказывает дальнейшее повышение статуса Марии, и действительно, в ноябре 1950 г., уже после смерти Юнга, папа Пий ХII провозглашает догмат о Вознесении Марии на небо во плоти.(21) Мария – Царица небесная и земная (логическое восстановление архетипической ситуации). На страницах 73-74 читаем: "Начиная с "Тимея", четвертое означает "реализацию", т.е. переход в, по сути своей, иное состояние – а именно в состояние мирской материальности, которая, как авторитетно утверждается, подчинена "князю мира сего". Ведь материя – диаметрально противоположна духу". Вместе с повышением сакрального статуса Девы Марии "в метафизическую область включается материя, а вместе с ней и разлагающий принцип мира: зло". Сатана изображен Данте трикефальным (трехглавым), "так, по аналогии с Антихристом, обрисовывается некая инфернальная Антитроица, некая подлинная "umbra trinitatis"". В греческой мифологии Геката, покровительница ночной нечисти и колдовства (отождествлялась с богиней луны Селеной, богиней подземного царства Персефоной, богиней Артемидой), порой представлялась не только с факелом в руках, со змеями в волосах, но и трехликой (женское и инфернальное начала в данном случае выступали совместно). "Гностики же представляли дьявола то как несовершенного демиурга, то как сатурнического архонта Иалдабаофа" . Результат Юнг отражает с помощью схемы:  Рис. 1-12(Дьявол – либо ангел, либо даже, как у некоторых мистиков, – первый сын Отца.) "Ритм здесь трехшаговый, но символ – четверица" ; ср. n = 3, М = 4 в нашей модели. В скобках можно отметить, что задачу реабилитации, т.е. спасения, падшего ангела ставил еще Ориген, затем ее надолго оставили все, кроме маргиналов-сектантов. Лишь после того, как Великая французская революция прорывает высокую плотину табу, "эпоха свободомыслия" придает названной проблеме новую этико-онтологическую актуальность (далекую, разумеется, от церковного христианства). Презревший и Бога, и черта ХХ век в толковании извечных вопросов предпочел и вовсе отключиться от старых названий, четверицы сыплются из него в иных номинациях. Юнг пытается объяснить временную утрату дееспособности древних кватерниорных структур: "Пифагорейская четверица была природным, естественным фактом, архетипической формой созерцания, но отнюдь не моральной проблемой, а тем более – божественной драмой. Поэтому ее постиг "закат". Она была чисто природным и потому нерефлектированным созерцанием духа, еще не вырвавшегося из плена природы. Христианство провело борозду между природой и духом, позволив человеку забегать мыслью не только по ту сторону природы, но и противприроды, выказывая тем самым, можно сказать, божественную свободудуха. Вершиной этого взлета из природных глубин является троическое мышление, парящее в платоновском поднебесном пространстве" [ ; курсив всюду Юнга]. "Четвертый остался "внизу" – в качестве архетипической идеи четверицы или натурфилософской герметической спекуляции". Юнг испытывает слабость к алхимии, не изменяет этой склонности и здесь. Франкфуртский врач и алхимик Герард Дорн: четверка – удвоенная двойка, а двойка создана на второй день творения (Бог не сказал после него: "Это хорошо"). "Четверица, стало быть, от дьявола". Binarius – дьявол раздора и одновременно женский элемент (четные числа считаются женскими как древним Западом, так и Востоком). Не случайно, что Ева первой поддалась совращению змием ("Мужчина сотворен Богом, женщина – обезьяной Бога"). Дьявол – тень Бога, "подражающий дух" в гностицизме и греческой алхимии. Даже крест – символ избавляющего человечество страдания Божества – невозможен без четырех, значит, без "князя мира сего" . Юнг ищет и социально-бытовые причины перехода от четверки к тройке. Для всякой вещи есть своя противоположность: напротив дня – ночь, напротив лета – зима. "Но для цивилизованного человека нет, пожалуй, зимы, потому что он может защититься от холода; нет грязи, потому что он может помыться; нет греха, потому что он может благоразумно отделиться от других людей Природный человек, напротив, обладает цельностью, которая могла бы его восхитить – но ничего достойного восхищения в этом, собственно говоря, нет: это все та же вечная бессознательность, все те же болото и грязь" . Крест – это тяжкое бремя на плечах перед погибелью. И троица, и четверица – в первую очередь проекции неких психических процессов: "процесс дифференциации сознания, растянувшийся на несколько тысячелетий" . Юнг утверждает: "Наглядные модели физиков покоятся, в конечном счете, на тех же архетипических основаниях, что и спекуляции теологов , психология, в свою очередь, опирается на те же самые основания" . "Троица с несоизмеримым четвертым есть (одно из) умозрений такого духа" . "Символы троичности и четверичности сравнительно часто встречаются в сновидениях", свидетельствуя об их опытно-воспринимаемом и при этом бессознательном статусе. "Лишь когда грезящий начинает понимать, что четверка содержит намек на целостность его личности, он осознает, что все эти банальные мотивы сновидения являются, так сказать, теневыми изображениями более значительных вещей. Особенно хорошо помогает придти к такому прозрению, как правило, четвертая фигура: она не лезет ни в какие рамки, предосудительна, внушает страх или необычна, инородна в каком-то ином смысле, как в хорошем, так и в плохом, напоминая Мальчика-с-Пальчика рядом с его нормальными братьями. Само собой разумеется, ситуация может быть и обратной: три странные фигуры и одна нормальная" . Юнг говорит и о сопряженности кватерниорных структур с включением "субъекта" в мировоззренческую модель (или неотделением от нее): "Четверица выступает символом самости, которая в индийской философии наделяется первостепенным значением и занимает место Божества" . С подобным мы уже неоднократно встречались – и в физике ХХ в., и в марксизме, и в литературе" Юнг делится плодами своей психоаналитической практики: "Большинство символов, если они не представляют собой человеческой фигуры, но обладают геометрической или числовой природой, в порядке общего правила имеют четверичный характер. Но есть и троичные или троические символы, которые, впрочем, насколько мне известно по опыту, относительно редки. Случаи такого рода, внимательно мной исследованные, отличаются чем-то таким, что не назовешь иначе как "средневековой психологией". Я не хочу сказать этим, что они отсталы, да и вообще не делаю никакого оценочного суждения – просто обращаю внимание на одну своеобразную проблему: бессознательность и соответствующая ей примитивность наличествует в подобных случаях в таком большом объеме, что некая спиритуализация представляется необходимой компенсацией. Тогда спасительным элементом выступает троица, которой недостает четвертого элемента, подлежащего безусловному отвержению" . "Троица именно в силу своего умопостигаемого характера выражает необходимость духовного развития, требующего самостоятельности мышления Троица также и архетип, чья доминирующая сила не только поощряет духовное развитие, но и при случае навязывает его" . Четвертый Латеранский собор предал анафеме четверицу – правда, не с Марией, Софией, материей или сатаной, а с отдельной от Лиц Троицы сущностью Бога в качестве четвертой ипостаси. Аналогично, ""творение", т.е. материя, не включается во всеобъемлющую формулу Троицы, по крайней мере эксплицитно" . "Здесь же речь идет о самостоятельности тварного создания, наделенного автономией и вечностью: о падшем ангеле. Он есть четвертая, сопротивляющаяся фигура символического ряда" . Юнг говорит об имморализме, присущем как самым древним религиям (не исключая первых образов Яхве), так и новейшем: "по ту сторону добра и зла". Четвертый элемент присутствовал в религиозной культуре очень давно – как "тень", "низшая личность", неполноценная функция и слагался из "непокорства". Символ четверицы очевидным образом исходит от Анимы, женской фигуры, олицетворяющей бессознательное, – добавляет Юнг в "Психологии и религии" , – "четверица является более или менее непосредственным образом Бога, проявляющего себя в творениях" . В работе "Символ превращения в мессе" Юнг замечает, что Новый Иерусалим имеет форму квадрата, в Китае же небо считали круглым, зато землю – квадратной. Из четырех частей состоял философский камень средневековья. В Каббале женской части все же удается воссоединиться с мужскою: Яхве и София (Шехина) состоят в священном браке. Стр. 333: "Крест означает устроение, противопоставленное хаосу бесформенного множества". Достаточно много примеров кватерниорности Юнг приводит в другой работе – "Психология и религия" . Во вступительной статье к "Архетипу и символу" А.М.Руткевич подводит итог: "В бессознательном нынешних европейцев происходит замена Троицы четверицей", тогда как прежде "земное, темное, женское начало – четвертый элемент – был исключен из символа веры христиан и низвергнут "во тьму внешнюю". Сейчас он возвращается" . Не без учета "Божественной комедии" Данте католическая Церковь со временем изменила воззрения на строение мироздания: взамен традиционной трехчастности (рай – земля – ад) была принята четырехчастность. Загробный мир, противостоящий земному, делится на три основные зоны – к раю и аду добавляется "промежуточное" чистилище:  Рис. 1-13О сложности перехода к новой структуре свидетельствует уже то, что догмат о чистилище пришлось принимать дважды: в 1439 г. и подтверждать его в 1562. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |

|||||||