|

|

Популярные авторы:: Joyce James :: Лесков Николай Семёнович :: Нортон Андрэ :: Форсайт Фредерик :: Лондон Джек :: Горький Максим :: Тэффи Надежда :: Думбадзе Нодар :: Чехов Антон Павлович :: Петрушевская Людмила Популярные книги:: The Boarding House :: Четвертый протокол :: Справочник по реестру Windows XP :: Помешавшийся на тайне :: Зеленый попугай :: Радость пирата :: Солнце :: Пленники зимы :: Дороги Мертвых :: Забавляйся сейчас... убьешь позднее |

Грехи аккордеонаModernLib.Net / Современная проза / Пру Эдна Энни / Грехи аккордеона - Чтение (стр. 25)

Шепнув: сейчас что-нибудь принесу, она перебралась через пьяно храпящего сквозь открытый рот Джо, подхватила сумочку и убрала дверную цепочку. Дверь она оставила приоткрытой. Пол в коридоре был усыпан серым тающим снегом, такого же цвета бумажками, уличными рекламками, зазывавшими партнеров по медленным танцам, фотографиями грудастой девахи с губками, сложенными в многообещающее «О», обрывками билетов, пустыми бутылками, мятыми банками из-под кока-колы, в углу валялась мокрая синяя варежка. Автомат жужжал и подрагивал в конце коридора. Ничего лучше апельсиновой шипучки и сырных крекеров Соня там не нашла.

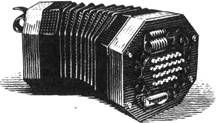

Флори набросилась на еду, как волчонок, и одним глотком выпила всю шипучку. Она уже выспалась, была готова к началу нового дня, глаза гуляли по убогой, но уже привычной комнатенке,: отцовская одежда свалена на спинку стула, лучик света, пробившись сквозь плотно-белое окно, блеснул на хромированной решетке магазинной тележки со спящим Арти, затем поймал отражение тумбочки и зеленый квадратный предмет с красным бантом. – Что это? – осторожно спросила девочка. – А ты как думаешь? На что похоже? – На подарок. – От смущения, что вообще осмелилась произнести это слово, она спрятала лицо в одеяло. – Это и есть подарок. Смотри. – Соня перегнулась через Джо, и дала зеленый аккордеон Флори в руки, отстегнула ремешки, провела детской ладошкой по мехам, нажала на кнопки. – Это кордион. Такой маленький. Мама, а где клавиши? – У него нет клавиш. Только кнопки. Твоя мама как раз на таком училась играть. Слушай. Она пробежалась по клавишам, наигрывая «Черная овечка, бе-бе-бе, где же твоя шерстка?» – Это мне, мама? Это мне подарок? – Да. Тебе. Шериф Небо нависало тучами, темными от нового снега, и Джо гнал машину, надеясь уехать как можно дальше до того, как повалит. Дорогу почистили, но остался коварный лед. Обогреватель снова капризничал, и Соня, все той же кухонной лопаткой, которую Джо всегда держал на приборной доске, соскребала ледяные стружки с лобового и боковых стекол. – Это? Этот город, «Морли, шесть миль»? – Тут была забегаловка. Где мы ели пирог. – И там у нас сперли аккордеоны. Ставлю сотню баксов, полиция знает, где искать этих пацанов. – Джо, ты же не видел никаких пацанов. – А чего мне на них смотреть? То я не знаю этих проклятых ниггеров и ихних жирных боссов, бабки на дурь, небось, понадобились. Кто, черт побери, еще будет таскать у людей аккордеоны? Они пересекли черту города: щебенка со складками льда, невзрачные магазинчики, цементные дорожки перед домами делят пополам квадратные площадки снега, седаны, гаражи на одну машину, бесполезные баскетбольные кольца над открытыми дверьми. Они уткнулись в хвост здоровенного трейлера, заклеенного эмблемами штатов, в которых тот успел побывать; Джо подъехал поближе и разглядел красно-желтую надпись «Флорида – наш солнечный дом», посередине задней двери, над колышущейся занавеской и закрытым жалюзи – улыбающееся личико солнца странно контрастировало с похожим на мошонку силуэтом какого-то другого штата. – Что, черт возьми, он тут забыл среди зимы? – воскликнул Джо. Но обогнав трейлер, они рассмотрели, что этот старый раздолбанный фургон тащит на себе аварийка. Они проехали мимо той самой забегаловки, сейчас наполовину загороженной фургоном, и Джо свернул на заправку «Шелл», где им навстречу вышел средних лет чернокожий в кепке, штанах и рубашке, напоминающей пижаму; он вытирал тряпкой руки, на коричневом черепашьем лице сидели бифокальные очки размером с пару соленых крекеров, нижние линзы ловили свет двойными бугорками. – Залить доверху, сэр? – Ага. Где тут у вас полиция? – В Морли нет полиции. Казармы полиции штата примерно в двадцати милях к северу. – А что делать честным гражданам, если совершается преступление – например, прут из багажника аккордеоны, пока человек жрет холодные помои в проклятой придорожной забегаловке? Что им тогда делать? – Идти к шерифу. Пять семьдесят, сэр, проверить масло? – Нет. А где он? – Очевидно у себя в кабинете, в ратуше. Проедете авторесторан, потом «Макдональдс» и школу, вы не пропустите, большое белое здание, там еще на площадке пушка и танк. Так это с вами приключилось? У вас украли аккордеоны, пока вы кушали? Можно сказать, музыкальное преступление. – Он протер тряпкой заляпанное стекло. – Точно, черт бы их побрал. – Забрав мелочь в потную ладонь, Джо протянул ее Соне. Он остановился в десяти футах от знака «ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ», затем, перескакивая через две ступеньки и хрустя не то льдом, не то крупинками соли, взбежал по гранитной лестнице. Перегнувшись через спинку сиденья, Соня подоткнула Арти мотельное одеяло и дала Флори палочку жевательной резинки, но не успела она повернуться обратно, как Джо выскочил из дверей, плюхнулся на водительское место и взревел мотором. – Его там нет? – Есть. – Слишком ты быстро. – А чего ждать? Не буду я посвящать шерифа Гамадрила в свои дела. Этот сукин сын черный, как пиковый туз. Хорошо хоть не сблевнул, когда увидел. Шериф-ниггер. Ебал я их всех. Купим новые. Он вел машину обиженно и молча. Флори на заднем сиденье принялась жать кнопки зеленого аккордеона и запищала: – Ой ты ниггер-шериф, у нас ниггер-шериф в городе живет. – Эй, – злобно выкрикнул Джо, и девочка заплакала. Обернувшись, Соня увидела, как Флори лепит к аккордеонным мехам жвачку, и забрала у нее инструмент. (Через год или два, прямо перед Польским клубом, три китайских юнца ограбили Джо. – Валим отсюда, – объявил он. – В Техас. К черту ебаный снег и ниггеров с узкоглазыми. – Во время дворовой распродажи под вывеской «Уезжаем в Техас» зеленый аккордеон возвышался на верстаке; рядом лежал фотоаппарат «Чарли Тунец», пластмассовые водяные пистолеты, грузовики, шарик на резинке, одноногая Барби с мольбой простирала тонкие ручки, настольная лампа в форме прозрачного гуся, пластмассовые линейки, набор бледно-желтых, почти бесцветных меламиновых тарелок, солонка в форме атомной бомбы, вафельница, коробка из-под конфет с пуговицами с обрывками ниток, бусы, три фонарика без батареек, продавленная коробка старых номеров «Полонского Горна» и стопка пластинок на 78 оборотов. Они переехали сперва в Коскюшко, Техас, затем в Панна-Мария, где Джо устроил сомовую ферму, на которой потом стал выращивать божьих коровок для рынка органических огородов; за десять лет он добился некоторого успеха, но не показывал виду, гордился только про себя и покупал продукты все в том же магазине «Снога». Он выучился ездить верхом, стал носить ковбойские сапоги, шляпу и кожаный ремень ручной работы с серебряной пряжкой, на которой было выгравировано «ПОЛЬКА ТЕХАСА». В Сониных волосах появились серебряные нити, но в 1985 году они полностью выпали из-за химиотерапии – наступали последние месяцы ее мучений от рака горла. Когда в 1987 году в Сан-Антонио прибыл с визитом Папа Иоанн Павел II, Джо со своей второй женой был удостоен чести представлять панна-марийцев на специальной аудиенции, Арти же, воспользовавшись подходящим моментом, удрал в Лос-Анджелес. Сперва он отправился прислуживать трем клезмер-музыкантам, игравшим эпизодические роли в комедийном фильме «Скряга», потом эмигрировал в Австралию и там, в какой-то глухомани, устроился скотником.) ЦВЕТА ЛОШАДЕЙ  Концертина Древний Египет Коня, значит, похоронили, а он вернулся – вынесло из-под земли неизвестной антигравитационной силой, и вот он лежит на боку, зубы расслабленно скалятся засохшей землей, веснушчатые губы и нос покрыты белоснежными волосами, изгиб верхней ноздри напоминает вход в загадочную страну тела. Окровавленное ухо напряжено и словно к чему-то прислушивается, грива распутана и перевязана веревкой, глаз не видно. Это Древний Египет, и, господи боже, как же ей хотелось, чтобы добрый Фэй Макгеттиган никогда его не показывал – никогда. Эта штука на крыше Она ехала на ранчо примерно в то же время – летом 1980 года, но не одна, а с Вёрджилом Уилрайтом, ветераном вьетнамской войны; это навсегда, писала она им, это настоящее. Он рулил вместе с ней через всю страну, она везла его к отцу и матери, которых не видела пять лет, с того самого дня, когда ее первый муж Саймон Ульц застрелил коня и получил от отца пулю. Она не рассказывала родителям, что Вёрджил был раньше женат на медсестре, познакомившись с ней еще во Вьетнаме, – их неудачный брак, полный умопомрачительного пьянства, наркотиков, ругани и мордобоя, развалился, когда Лили, так звали его жену, подала сперва на Вёрджила в суд, потом на развод и уехала в неизвестном направлении. Так это все и кончилось. Время от времени она говорила: вот подожди, познакомишься со старым Фэем, ему, должно быть, уже семьдесят лет, это работник с их фермы, он, можно сказать, ее вырастил; вспоминала стеклянную молочную бутылку с монетами у него в трейлере, как он хорошо разбирается в лошадях, знает все конские болезни. Была еще фотография – пришпиленная к стене, сказала она, – Фэй там совсем ребенок – одному богу известно, кто и зачем направил на него камеру – он там сидит на деревянном бочонке, босой, лет, наверное, двенадцать, в рваных штанах и мужском пиджаке без единой пуговицы, вместо пуговиц такие коротенькие деревяшки, наверно их пришивали иголкой для мешков с зерном и двойной ниткой, они кривые, эти иголки, а дюймовые деревяшки на тех местах, где должны быть пуговицы – он продевал их в петли, и вроде бы все держалось. Она больше говорила о Фэе, чем о Кеннете и Бетти, своих родителях. Рассказывала, как Фэй хватал ее за лодыжки и поднимал в воздух вниз головой, все тогда плыло, как на качелях, руки вытянуты, пальцы растопырены, все вертится, желтый горизонт закручивается в воронку, силуэты коней куда-то несутся, глаза разбегаются, а Фэй поет: «Все наши бумаги упали в цене…» – какую-то свою песню. Этих старых, всеми забытых песен он знал сотни – в основном похабные ковбойские, но были еще ирландские, он затягивал их грустным, но таким красивым тенором и подыгрывал себе на маленькой пищалке. Она описывала свои вращения так, словно эти приключения ее детства были чем-то экстраординарным, хотя на самом деле, думал Вёрджил, они банальны, как трава, – любого ребенка когда-нибудь да крутили в воздухе; гораздо интереснее было бы послушать о той стрельбе – но о стрельбе она не говорила почти ничего. Выкручивалась, ускользала и резко переводила разговор на другое. Он поглядывал время от времени на знакомые волосы цвета сухой пшеницы, зачесанные наверх от широкого лба, бесцветные брови и ресницы, которые она изредка подкрашивала коричневым карандашом, длинный нос краснел на холоде, ноздри такие тонкие, что, кажется, ей должно быть трудно через них дышать, и все равно, все равно она постоянно мучилась от воспаления пазух. Рот узкий и бесцветный. Про себя он называл это нордическим лицом, хотя она говорила – ничего подобного. Он не знал ее национальности, да и какая разница? Ему нравились невзрачные женщины. Оставалось еще два штата, но это уже был запад, все в порядке, и они ехали по красной и пыльной дороге. Затем показался горбатый переезд, рельсы рассекали шоссе, а скалы с двух сторон нависали так близко, что, казалось, они сейчас обвалятся, сползут прямо у них на глазах и улягутся осколками камней вокруг шпал и под ними. Шпалы горят, шпалы дымят, толстые белые веревки закручиваются кольцами в застывшем воздухе. Изогнутые рельсы отражали свет, гладкая поверхность, только и всего. Они остановились: здесь кто-то разводил огонь из палочек и сухой травы – прямо на шпале, левая сторона дымилась. Он забросал кострище землей, она вылила туда кувшин родниковой воды – поднялся столб пара, словно там, внизу, укрывался дьявол, а из-под шпалы торчали его рога. Вёрджил, присев на корточки, смотрел на ее серьезное, даже хмурое лицо, молочные незагорелые ноги, гладкие и расслабленные, перламутровый лак на ногтях, босые пальцы в деревенских босоножках – он вдруг подумал, что все это ради нее, вся эта поездка к чужим людям, которые наверняка окажутся нудными уродами. Родители его первой жены Лили строили свою жизнь по астрологическими прогнозами и спонтанным предчувствиям, кормили его замороженными тако и консервированным грушевым компотом, заставляли сидеть и улыбаться, пока сами отщелкивали бесконечные фотографии и уговаривали не смотреть так серьезно. Он женился на Лили через три недели после Вьетнама. За тридцать шесть часов он перебрался из Да-Нанга сперва на военно-воздушную базу в Трэвисе, потом в фабричный городок Нью-Гемпшира, где прошло его детство. Два часа он болтался по дому и слушал отцовские разглагольствования о том, как искать хорошую работу; мать лишь подталкивала ему миску политого маргарином попкорна. Он сбежал в Бостон, забурился в мотель и целую неделю провисел на телефоне, лихорадочно названивая Лили, уговаривая ее немедленно лететь в Бостон, они должны пожениться. По тридцать раз в день он жал в туалете на спуск – просто посмотреть, как льется вода. – Кому приспичило поджигать шпалу? – Джесси Джеймсу[300]. Доебаться до экспресса и обобрать пассажиров. Несколько минут спустя он чуть не впилился в брангусскую корову, застывшую прямо посередине дороги, теленок остался за изгородью. – Блядь! Ебаная телка. От резкого толчка хлам на заднем сиденье сдвинулся и пополз вниз. Джозефину тянуло на приключения, и в каждом штате она выискивала дворовые распродажи: в сельской части Нью-Йорка они купили разукрашенную фанерную табличку «БЛАГОСЛОВИ ЭТОТ БАРДАК», в Пенсильвании – безликого «Пражского младенца»[301] и книжку Зэйна Грэя «Ступени песка»[302], в Огайо – двенадцатифутовую трость, инкрустированную стекляшками, и кожаную подушку с выжженным изображением бегущего страуса, в Индиане – пепельницу с корридой. Иллинойс? Ничего там не было, кроме жутких пробок и бессчетных будок на дороге, десять центов, двадцать центов, сорок пять центов, пока на самой окраине Чикаго Вёрджил не свернул раньше времени, и она сразу увидела эту дворовую распродажу: верстак перед убогим, проеденным пылью домиком, надпись на картонке «Уезжаем в Техас». Джозефина потрогала куклу, лампу-гуся, набрала горсть пуговиц и высыпала их обратно, покрутила в руках солонку в форме атомной бомбы с надписью «Толстяк». – То, что надо! – воскликнула она и заплатила доллар. – Эта хуйня, что – от Лоренса Уэлка? – Вёрджил взял в руки аккордеон и просопел двумя аккордами. Три бакса. – На хуя нам это дерьмо? – Он запихнул солонку в бардачок и кинул аккордеон на заднее сиденье, к остальному барахлу. – Ладно, – добавил он, – это Чикаго. Что дальше, ебучая Айова? – Ебучая Айова. Поехали отсюда. – Улицы портились, появилась грязь, полусгнившие дома, на тротуарах толпы чернокожих. – Влипли, блядь, давай-ка сюда, – сказал Вёрджил, карабкаясь на пандус, но на полпути выяснилось, что въезд перегорожен, и ему пришлось сдавать назад, вывернувшись на сиденье и глядя в заднее стекло. Сверху доносился грохот автотрассы. – Господи, нет бы поставить эту блядскую загородку в самом начале? Ладно, будет другой въезд. Прорулим под трассой, найдется, скрутила бы косяк, что ли? – Это тянулось долго: очень долго и опасно было пробираться через кишащие народом улицы, черные перлись по диагонали, не обращая внимания на движение и светофоры, пьяно пошатывались, по щиколотку в водоворотах бумажного и пластикового мусора, каждое второе здание оказывалось винным магазином или гадальной конторой, темные лица поворачивались в их сторону, смотрели на машину, смотрели на них, кучки крепких молодых людей в спортивных штиблетах и рубашках – толкались, швыряли в воздух всякую дрянь, беспокойно оглядывались. – Боже, – воскликнула Джозефина, – как же отсюда выбраться? – Вёрджил молчал. Какой-то человек с ногами, как ходули, бросил взгляд в их сторону, потом состроил гримасу, словно отдавал команду; один из пацанов подобрал с земли пинтовую бутылку и, прислонившись к исписанной стене, лениво метнул ее в их сторону. Бутылка разбилась прямо перед машиной, осколки стекла простучали по капоту. – Ебаный ишак, – ругнулся Вёрджил. – Слава богу, промазал, – сказала Джозефина, хватаясь за сиденье; этой машине не повредили бы тонированные стекла. – Недоебыш промазал специально. Попугать решили – эти уебки дуются в баскетбол по шестнадцать часов в день, влепить с сотни футов по летучей груше рисовым зерном им как нехуй делать. – Это утешает. – Она смотрела в боковое зеркало на то, как они притворно швыряют им вслед всякий хлам – возможно, опять стеклянные бутылки, этого она уже не видела – блестящие снаряды неслись к заднему стеклу со скоростью пятьдесят или шестьдесят миль в час. – Вот оно. – Ехавшая впереди машина свернула на пандус, они двинулись следом, через несколько секунд оказались на трассе и, вместе с уплотнявшимся потоком, двинули на запад – начинался час пик. Поток все замедлялся, потом встал; высунувшись в окно, Вёрджил увидал далеко впереди мигание красно-синих лампочек. – Авария. – Они ползли, поглядывая сверху на пустыри за кирпичными и деревянными заборами, прислушивались к громовому пульсу и рокоту завода; мимо проплыла реклама пива «Бад», а прямо под ней – закопченная фотография Папы Иоана Павла II; заброшенные трущобы, кирпичные дома с выбитыми стеклами, выпирающей арматурой, дренажными трубами, пожарными лестницами, проводами; на первых этажах уродливые лавчонки: «Парихмахерская», «Все для рестарана»; прислонясь к ограде, стояла проститутка, над ее лбом цвета яичной скорлупы вздымался черный блестящий парик, у подъездов каркасы с остатками бледных вывесок: «Мясо Банжо», «Маленькие барашки», у дверей открытые кузова грузовиков. Показались пилоны, и Вёрджил сказал: – Нет, это дорогу ремонтируют, – впереди замаячила оранжевая табличка «Объезд», и полицейский, взмахнув из-за своей загородки рукой, отправил их обратно, в лабиринт улиц и ежовые рукавицы светофоров. – Господи, мы когда-нибудь отсюда выберемся? Они стояли на перекрестке, запертые со всех сторон рокочущим потоком, красноватое мигание тормозных огней придавало всей сцене тепловатую интимность, грузовики и легковушки прижимались друг к другу плотно, как створки устричных раковин. Светофор переключался снова и снова, несколько машин пытались выбраться из пробки, но железный узел затягивался все туже, и тут что-то плюхнулось на крышу машины – раздался тяжелый удар, потом скрежет. На секунду в ветровом стекле показалась мохнатая морда с красными глазами и тут же исчезла. – Ах! – только и могла сказать Джозефина, а Вёрджил поинтересовался, что это еще за хуйня. Хуйня, кем бы она ни была, резво промчалась у них над головами и пропала. В соседнем ряду кто-то жал на клаксон: бип-бип-бип-бип. – Вот она. – Джозефина показала на непонятную живность, которая, проскакав по передним машинам, запрыгнула на крышу белого грузового фургона с надписью «Быстрый» на задней двери. Пробка начала рассасываться, поток разъезжался – от греха подальше, запирались магазинчики, зажигались фонари и витрины, Вёрджил рывком перестроился в соседний ряд, но следующий въезд на трассу тоже оказался закрыт, и поток отправили в новый объезд. – Кто, черт побери, это был, ебучая обезьяна? – От белого фургона их отделяло восемь или десять машин. Перед самым концом объезда серой дырой открывалась какая-то улица, и машину подбросило так, будто они наехали на что-то колесом. – Это пандус. – Джозефина вгляделась в зеркало заднего вида. Но рассмотреть ничего не удалось. Это могло быть все, что угодно. И вновь Вёрджил нырнул в западное течение грузовиков и легковушек, а Джозефина резко откинулась на сиденье – теперь она была спокойна, ей даже нравилось смотреть в небо, само как тонированное стекло, чистое на горизонте и плотно синее на полпути к зениту. Одинокие облака, словно ленты рваного тюля, потом еще и еще, подтертые белые мазки, грязноватые и чуть розовые. Какая-то белая точка быстро проплыла над трассой с юга на север, почти у них над головами – детский воздушный шарик из милара, она хорошо его видела и не сводила глаз, пока шарик не исчез. Дорога серела, яркие фары встречных машин били в глаза, но небо было ясным, теперь янтарно-розовым, его заполняли неизвестно откуда набежавшие облака, усыпанные мерцающими кляксами. – Давай поищем, где остановиться, – предложила Джозефина. Она с удовольствием думала о том, как залезет в ванну, выпьет чего-нибудь, с часик почитает «Имя розы» Умберто Эко, весь день этот толстый том ерзал туда-сюда по нейлоновому коврику у ее ног. Она добралась всего-то до пятьдесят третьей страницы. Вёрджил ничего не ответил, но она знала, что он сейчас тоже мечтает о том, как будет лежать голышом на кровати, в стакане позвякивает лед, пахнущий смалкой дымок затеняет свет телевизора, там показывают новости, он слишком устал, лень идти ужинать, может она закажет прямо в номер, давай, а потом полезай в постель, смотри, как торчит, сделай что-нибудь хорошее, какого черта? Что еще за дела, она что, теперь фригидная? Нет, ответит она и сделает все, как он захочет. Она включила радио, по Национальному государственному каналу рассказывали занудную историю о человеке, придумавшем строить из переработанного пластика бунгало для районов с тропическим климатом. Они проехали мимо перевернутого грузовика с химическими удобрениями, колеса еще крутились, а по дороге растекалось что-то белое. – Как пить дать, обезьяна, – сказал Вёрджил. – Съебалась откуда-то. Я тебе рассказывал, как в Наме хавал ебучие обезьяньи мозги? Дороги Выезжая на следующий день из Колдаста, он спросил: как ты думаешь, сколько ебучих фруктовых палаток поставили на священных камнях? Она не знала. Ладно, а сколько ебаных дорог проходит через ебаные колдовские ущелья? Опять не знала. Охуеть, ты, наверное, думаешь, эта страна настоящая, сказал он. – Настоящая что? К этому времени над каждым черным строением уже клубилось розоватое по краям облако, а некоторые даже исторгали из себя пар цвета наступающего дня. Выхлоп электростанции, жирный и прекрасный, как фиолетовая туча, муаровые отстойники лазури и кобальта, пурпур, гигантские равелины бульдозерных отвалов, которые пассажирам реактивных самолетов, что любят выглядывать в окна размером с их головы, наверняка казались наползающими друг на друга фруктовыми дольками топографического tarte aux pommes [303]. Черные угольные конусы железнодорожных приемников поднимались, словно египетские пирамиды, в ореоле легкой пыли, хибарки с зелеными крышами и газовыми баллонами, окна с красными рамами. По бокам простиралась грязно-коричневая земля, когда-то давно – ровная прерия, когда-то давно – шелестящая на ветру трава. Вёрджил прочно держался центральной трассы, мимо проплывали трейлерные городки: две ступеньки перед каждой дверью, антенны на крышах, драные занавески в открытых окнах – у самого шоссе с его копотью и ревом – а за этими трейлерами сотни, тысячи других, желтая вывеска над трейлерным кафе «Прыгунок». Над ними священные узлы облаков влажноватого цвета пропускали сквозь себя неоновый отсвет. Обжигающе горячий воздух из выхлопных труб грузовиков, запах дизельного масла и жженой резины; они двигались к ночи и дождю. Кивнув на темнеющий утес, Вёрджил сказал: что это, наверное, трафаретная копия чьей-то руки, знаки жизни, напоминание. Подписи и головоломки на самых черных скалах, следы птичьих фекалий изгибались плавными линиями там, где ничто другое не могло изогнуться. Где-то далеко – белый обожженный камень, к которому с незапамятных времен запрещено прикасаться, и который все же превратили в линию фронта, в потрескавшийся пейзаж с поверхностью пережаренной яичницы, утыканной глубокими ямами бомбовых кратеров, брызгами покореженных грузовиков, поломанных сенокосилок и жаток, бульдозерными хлопьями на рябой земле. Все это изувечено умышленно, сказал он, чтобы доказать, что все это можно изувечить. На следующий день они пересекли реку. Охуеть, как глубоко, сказал Вёрджил. В четверти мили под ними сальная вода цвета хаки вгрызалась в бурый камень, тянула за собой скалы и откосы, вылизывала пещеры, длинные горизонты известняка и окаменелостей, толстые панцири белых тростников, похожих на птичьи кости, простыни камня. И сам унылый мост, линейка дороги на вершинах красных, упирающихся в бетон арок, по бокам монотонная изгородь, больше символ, чем надежная защита. Этот день подошел к концу на площадке для отдыха у серо-аммиачного бассейна, мелкого пенящегося овала щелочной воды, забитого пивными банками, детскими стульчиками, мятой пластмассой, камнями. Вокруг холмы, тридцатисемиградусные склоны, темно-синие на блеклом небе, неустойчивый горизонт. Свет зажжен, все двери нараспашку, радио вопит; она вышла из машины, присела в грязи и расставила ноги, но видимо недостаточно, потому что брызги все равно попадали на лодыжки, она стала смотреть на белый радиатор машины. В надвигавшихся сумерках, машина вызывала такое же тоскливое чувство, как зажженное окно в какой-нибудь северной деревушке. Фэй Макгеттиган Бетти Свитч встретила их в тугих расшитых джинсах и мужском пуловере – она открыла дверь, обняла Джозефину и протянула Вёрджилу руку. От нее пахло бурбоном, духами и тунцом. Она провела их в гостиную, обставленную в западном стиле бревенчатой мебелью, на полу ковер из медвежьей шкуры, края пергаментных абажуров обшиты пластиком, стилизованным под сыромятную плеть. – Вы впервые на западе, Вёрджил? – Она смотрела в сторону. – Нет. Бывал раз десять. Еще в колледже два лета подряд вкалывал на ранчо, «Триппл-Уай Бриггинс» в пятидесяти милях к западу, в самом ебучем округе Гонт-Ривер. Тридцать две тыщи акров. Океан травы. И так далее. – Ну что ж, вам должны нравиться открытые пространства. Здоровая сельская жизнь. На зиму мы с Кеннетом обычно уезжаем, оставляем все на Фэя, это наш работник, Джо вам наверняка рассказывала, они так дружили, когда она была маленькой. Прошлой зимой мы были в Монсеррате на Карибском море – я бы осталась там навсегда, сине-зеленая вода и белый песок. Но в этом году мы едем в Самоа. Вы бывали на Южных морях, Вёрджил? – Ага, два года назад, в Западном Самоа, на Уполу. – Если будет возможность, обязательно поезжайте – это исключительное место. В том пансионате, куда мы собрались, есть пляж с черным песком. Однако, сейчас мы в Монтане, так что приятно провести время. Коктейль в пять часов, когда вы немного отдохнете. – Я не пью, – соврал Вёрджил, чувствуя примерно то, что должен чувствовать пожарник, позади которого обвалилась лестница – на самом деле, он пил бочками. – Ну и отлично, выпьете фруктового сока или минеральной воды, чего пожелаете. Чувствуйте себя, как дома. – И она ушла наверх. Меньше чем через тридцать секунд с лестницы спустился Кеннет, пожал руку Вёрджилу, поцеловал дочь. Джозефина сказала: – Папа, это Вёрджил. Он был во Вьетнаме. Во флоте. Кеннет ответил: – Отлично. Покажи своему другу, что тут есть интересного, девочка. Мы с мамой должны кое о чем поговорить. – Перепрыгивая через ступеньки, он умчался по лестнице наверх, и через минуту оттуда послышались резкие выкрики. – Не нравится мне все это, – понизив голос, проговорила Джозефина. – Ничего не меняется. Пошли, познакомишься с Фэем. Единственный, кто того стоит. Первым делом Фэй сказал ей, что позавчера вынесло наружу Древнего Египта, коня ее детства, ее добросердечного мерина. – Это молния, Джо, все из-за нее. Две недели назад тут была такая гроза, все раскалывалось от молний. Я прибивал дранку на сарае – эти чертовы штуки сыпались оттуда, как перхоть с головы – и поглядывал сверху, как Древний Египет пасется себе за фургоном (ты, наверное, не знаешь, года два назад Кеннет купил у какого-то орегонского мужика старый фургон «Конестога» и притащил его домой). Ветер разносил пыль, и конь повернулся к нему задом. Мог спрятаться в сарае, дверь была открыта, но ты же знаешь, как ему всегда нравился дождь – такие кони очень любят дождь. Я торопился закончить свои дела, пока гроза не разошлась, но не успел – пошел град, у меня сорвало шляпу, потом жуткий грохот, вспышка, я думал – ослепну, этот яркий голубой свет и такая штука, будто по земле бежит здоровенная голубая крыса, шипит, трещит и поджигает траву, и тут смотрю – Древний Египет лежит на земле и молотит ногами, как будто удрать хочет. Наверное думал, что и в самом деле куда-то бежит. И тут вторая вспышка – расколола Кеннету грушевое дерево, пополам, так что я в сарай и не вылазил, пока молнии не убрались на более-менее приличное расстояние, потом подошел к Древнему Египту. Он не двигался, но был еще живой. Пахло от него паленым волосом, от правого уха до носа все обгорело, пропалина шла дальше по шее, грива тоже сгорела. На ощупь холодный, а глаза выкатились. Я хотел было его поднять, но он не шевелился, потом сильно задрожал и затих. Фургон «Конестога» весь прокоптился. Я только никак не возьму в толк, почему его потом вынесло наружу. Мы вырыли мотыгой здоровенную яму, чего еще надо. Если только посмотреть разок на тебя. – Фэй засунул в левое ухо мизинец и, выковыривая оттуда серу, добавил: – Ладно, как говорится, коням помирать, а воронам поживать. – Слишком это грустно, – сказала Джозефина. – Мы тебе кое-что привезли. – Правда, Джо? Вот спасибо. Ах, ты ж моя лапочка. Такая бурная благодарность привела Джозефину в замешательство – что он ожидал получить, кожаный пиджак, набор импортных ножей для бифштекса? – Это ерунда, на самом деле, больше шутка, чем подарок. Заглянули по пути на дворовую распродажу. Кеннету и Бетти я привезла солонку в форме атомной бомбы. А Вёрджил купил тебе этот старый аккордеон. Я же помню, ты когда-то играл на таком маленьком аккордеончике. И знал кучу деревенских песен, я помню. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |

|||||||