«В античности структура литературного произведения дается автору в готовом виде, в обязательном порядке».

Да разве так — только в античности? А в средневековье этого нет? Кажется, наш литературовед уже целиком переселилась в область мифа. Античные писатели для нее — рабовладельцы, которые эксплуатируют «народное творчество», черпая из него сюжеты и структуру своих произведений. То есть, в основе «античной литературы» — народ и его творчество, а творчество писателей совсем не творчество, потому что писатели не «представители народа», а рабовладельцы. Марксистский взгляд не допускает, чтобы рабовладельцы занимались тем, что выросло не в их слоях, потому что они, как вы сами понимаете, «страшно далеки от народа». Отсюда вся эта невнятность в теоретических построениях многих литературоведов. История учит их одному, а когда они сами влезают «в античность», то видят совсем другое. Им становится страшно, и начинаются уже совсем дурные выдумки, вроде «теории полисов».

Но и понятие полиса литературоведов не спасает. Под полисом они понимают не город в современном значении слова, а специфическую античную форму государственности, когда в пределах одного города как бы происходит целая мини-история мини-государства, сменяются типажи, пролетают эпизоды, словно в кино. В таком городе царит демократия, развиваются науки и искусства, а за его стенами — одни недоумки, не способные обучиться грамоте. Они в это «кино» не попали.

Л. Глускина так описывает ситуацию в книге «Античная Греция. Проблемы развития полиса»:

«Корень зла для Аристотеля, и особенно для Платона, заключается в стремлении к наживе, к чрезмерному обогащению, с одной стороны, и посягательствам бедноты на имущество состоятельных граждан, с другой. Придя к власти, бедняки переобременяют богачей литургиями или прибегают к конфискациям, изгнаниям, а то и казням (прямо какая-то французская революция!). Эта политика способствует сплочению богатых граждан, склоняет их к заговорам. Опасаясь их, народ вручает защиту своих интересов сильному человеку, представляющемуся ревнителем интересов демоса и врагом богачей. Возникает тирания, сначала угождающая народу отменой долгов и переделом земли, но затем приводящая к жесточайшему порабощению (а это „русская“ революция. Авт.)… Ничуть не лучше и олигархия, при которой имущественный ценз, а не способности человека определяют его положение в обществе».

Но чем же отличаются город и античный полис?

«Полис и город начинают выражать две противоположные тенденции: город — центр производства, полис — объединение землевладельцев… Развитие города как общественного организма, средоточия производства и обмена постепенно деформирует полисную структуру», —

объясняет Г. Кошеленко.

На наш взгляд, правильнее было бы сказать, что полис — понятие XII–XIII веков, а город — уже XIV века.

«Город как олицетворение развития производства (в первую очередь ремесленного) и товарно-денежных отношений вступал в конфликт с полисом как социальным организмом, основанным на общинных началах и допускающим лишь ограниченное развитие ремесла и товарно-денежных отношений… Не случайно в ряде греческих полисов принимались законы, ограничивавшие права гражданства для людей, занятых ремесленным трудом, или гражданам вообще запрещали заниматься ремеслом».

Не напоминает ли это противоречия между феодальным и капиталистическим способами ведения хозяйства? И в истории средневековой Европы есть примеры подобных законов.

В 1343 году во Флоренции произошло первое крупное выступление чесальщиков шерсти. В 1345 году создана организация чесальщиков и красильщиков. В 1371 году вспыхнуло восстание шерстянников в Перудже, которое поддержали другие ремесленники. В Сиене было организовано правительство «тощего народа». Были изгнаны наиболее богатые горожане.

Увеличивалось расслоение внутри цехов ремесленников. Цеховые мастера отделялись от подмастерьев и занимали привилегированное положение. Во Франции согласно закону от 1351 года устанавливался максимум заработной платы и затруднялся доступ к «метризе» — к получению звания мастера.

«Крестьяне, селившиеся в городах, приносили с собой навыки общинного устройства. Строй общины-марки, измененный в соответствии с условиями городского развития сыграл очень большую роль в организации городского самоуправления… Особенностью средневекового ремесла в Европе была его цеховая организация. Цехи представляли собой особые союзы-объединения ремесленников определенной профессии в пределах данного города… Цех строго РЕГЛАМЕНТИРОВАЛ производство, через избранных должностных лиц он следил, чтобы каждый член цеха выпускал продукцию определенного количества… Уставы цехов строго ОГРАНИЧИВАЛИ число подмастерьев и учеников, ЗАПРЕЩАЛИ работу в ночное время и праздничные дни, ОГРАНИЧИВАЛИ количество станков, регулировали запасы сырья

». (Выделено нами. Авт.)

В XII–XIII веках в городах-полисах шла борьба за власть между цехами и городским патрициатом (землевладельцами и богатыми домовладельцами). Так формировалось сословие бюргеров в средневековой Европе, и такой же процесс описывает нам Л. Глускина, но происходил он якобы в античной Греции. И дальше параллели между ее античным миром и Европой — поразительные:

«Наемничество, распространение которого было прямым следствием развивающегося кризиса полиса, в свою очередь явилось фактором, усугублявшим и углублявшим этот кризис… Отряды таких наемников, возглавлявшиеся опытными командирами, представляли собой готовый горючий материал, который самим своим существованием способствовал вспышкам новых конфликтов как между различными государствами, так и внутренних».

Да ведь это же средневековая Италия! В 1378 году произошло крупное восстание чомпи (ремесленников, которым отказывали в создании своих цехов) во Флоренции:

«В июле доведенные до отчаяния чомпи двинулись к Старому дворцу, резиденции правительства. Вскоре запылали дома богачей, а их владельцы бежали… В конце августа вооруженные отряды наемников в союзе с ополчением феодалов разгромили повстанцев… С помощью наемников во главе с их предводителями — „кондотьерами“ — правительство Флоренции вело активную захватническую политику

».

То, что мы сейчас делаем, в кинематографе называется

монтаж. Из кадров, снятых на одной площадке с разных точек, монтируется одна картина. А можно смонтировать

две(а то и три), что и сделали историки посредством неверной хронологии.

Но, может быть, у кого-то наше сравнение светлой и счастливой поры греческих полисов и мрачного средневекового города вызвало раздражение?.. На этот счет существуют разные мнения. Например, взгляды Ницше на устройство жизни в Древней Греции таковы:

«Греки вовсе не были гуманным народом… Их культура была культурой узкого слоя господ, стоящих над массой вьючных животных».

Представления историков о своем предмете, как видим, могут быть весьма субъективны. С одной стороны, нам сообщают, что в полисах развивались науки, искусства (это при преследовании ремесленников и торговцев, приносящих полису деньги?) и философия. С другой — что в эллинистическую эпоху «ни производство того времени, ни философия не имели нужды в расширении научного кругозора».

Александр Македонский наплодил полисов по всему миру, после чего «полисное мышление» само собой разрушилось. Фантастика!

Развитие философии, литературы и искусства в «античности» налицо: софисты, Академия Платона, аристотелевский Ликей, затем «сад Эпикура», стоики, перипатетики. С другой стороны, как пишет О. Фрейденберг:

«…когда появляется Лукиан, философия уже носит характер не творческой науки, а давно изготовленного к употреблению предмета просвещения… Это греческий ренессанс, который отличается от итальянского тем, что возрождает самого себя».

Вот вам еще одно «возрождение» — самого себя. Забавно, однако, что история Древней Греции изобилует подъемами и падениями, и началось это задолго до Платона и Эпикура.

В книге «Раннегреческий полис» Ю. Андреев сообщает:

«…В конце XIII в. до н. э., когда на страну обрушились дикие орды северных пришельцев, опустошая все на своем пути… Некоторые области Средней Греции лишились большей части своего населения и почти совершенно обезлюдели».

Кто же это такие были? Читаем, и вдруг на тебе:

«Мы ничего не знаем ни об их (пришельцев) происхождении, ни о маршруте, по которому они пришли, ни о том, наконец, куда они исчезли после того, как разграбили и опустошили всю страну».

Так, может быть, их и не было? И дикие орды лишь привиделись историкам? Или, что вернее всего, все эти описания лишь сохранившееся в фольклоре воспоминание о крестовых войнах?..

Микеланджело. Потоп. Фрагмент фрески плафона Сиксинской капеллы. 1508–1512.

«Дальнейший ход событий во многом неясен… В это время продолжается и, по-видимому, еще больше возрастает отток населения из материковой и островной (!) Греции».

То есть местное население, разбежавшись во время нашествия неизвестно какого врага, и даже уплыв с островов, напрочь отказалось возвращаться в покинутые города после прекращения нашествия. Не хотят они строить новую жизнь, а продолжают жить в шалашах и пещерах. И пришельцы тоже в старых городах жить не желают, ведь они — «дикие варвары». (Ау, санитары!) Кто же там и, главное, что «возрождал»?

«Основная часть населения, — продолжает фантазировать историк, — или постоянно кочевала с места на место или ютилась по незначительным деревушкам, от которых не осталось никаких следов… Расположенные на их (городов) территории дворцы и другие постройки разрушены и лежали в развалинах. В них никто уже больше не жил».

Впечатление такое, что кто-то запустил кинопленку в обратном направлении. В самом деле, историк рассказывает здесь о 4-м траке, а это нисходящая ветвь синусоиды, регрессная. Так что ничего удивительного, что в этой истории дела идут все хуже и хуже:

«Общее число мест, где обнаружены следы микенской культуры на территории Арголиды, составляет 44 наименования. В следующий за катастрофой период их число сокращается более чем вдвое — до 19 наименований. Для Мессении аналогичное соответствие составляет 41 к 8, для Лаконии 30 к 7, для Беотии 28 к 5… Следы поселений, которые можно было бы датировать периодом 1100–900 гг. до н. э. на территории Балканской Греции и большей части островов Эгейского моря, чрезвычайно редки».

Итак, в XIII веке от пришедших неизвестно откуда неизвестно кого разбежались греки материка и островов, а в XII–XI веках до н. э. якобы перерождается микенская культура, причем здесь уже местное население (кстати, неизвестно из кого состоящее) ведет себя по варварски, без всяких пришельцев. Объяснения происходящего очень туманны. Дж. Перкис пишет по этому поводу в книге «Греческая цивилизация»:

«Старый способ объяснять культурные и лингвистические изменения рядом „нашествий“ больше не приветствуется и не считается убедительным. С современной точки зрения, большинство людей — и, разумеется, их предки — всегда жили на одном месте, и существует много внутренних причин, объясняющих, почему меняется культура и язык».

Но время не течет вспять. Как же сам Дж. Перкис объясняет «обратный» ход истории? Ответа нет. Зато потом начинается какой-то греческий ренессанс, «возрождающий сам себя». А с I века н. э. греческая цивилизация опять падает, и даже писатели возвращаются к языку четырехсотлетней давности (!), зато римская цивилизация почему-то возвышается именно на фоне падения греческой. Из чего складываются столь странные представления о начале литературы, вообще об истории? Не морочат ли нам голову?

Мы отказываемся верить этим ничем не подкрепленным выдумкам и приходим к выводам, что поскольку архаическая форма полиса относится к XI–XII реальным векам, то к этому же времени относится и зарождение письменной литературы.

И хотя в «Истории всемирной литературы» сказано, что «

„Старые“ литературы… были замкнуты в своем существовании рамками Древнего Мира, и даже те творческие импульсы, которые они передали литературам — своим преемникам, были исчерпаны последними еще в Древности», — это всего лишь очередная попытка объяснить необъяснимое. На деле европейцы старательно творили свою собственную средневековую историю. Потом появились Скалигер и Петавиус и объявили: и не жили вы, а возрождали прошлое, да не свое, а чужое, — никому не ведомую античность! Одно можно сказать твердо: люди, которые все это придумали, веселились от души. Нашим же современным литературоведам остается только, зажмурившись от стыда (хочется все же верить в их человеческую честность) плести такие, например, кружева:

«Но я имела в виду историческое своеобразие Греции, еще мало изученное, которое сложилось в результате перехода и трансформации государственных (условный термин) форм, — всех этих эгейских культур, Крито-Микен и прочей чертовщины… Эволюции, конечно, не было, но из одной культуры вырастала противоположная, другая».

(О. Фрейденберг)

Историки сказали: «эволюции не было», вот литературовед и пишет «конечно, не было», а просто из одной культуры вырастала другая. Для такого случая и существует слово «эволюция», но у них, литературоведов античности, тут не эволюция. Ведь из чего-то одного выросло что-то «противоположное». Понятно? Действительно, чертовщина.

«Нужно сказать, что с античной литературой наши учебники обходятся без церемоний. С одной стороны, ее считают совершенно такой же художественной литературой, какой, по их мнению, должна быть и всегда была всякая литература. Сложенная в эпоху развитых понятий, такая литература отличается от нашей только по темам и кое-каким недоделкам».

Мы все время об этом и говорим: античная и «наша» литература практически неразличимы. А это дает возможность литературоведом самим устанавливать хронологический порядок в истории, а не следовать за оккультными построениями Скалигера и его последователей.

Рассмотрим же подробнее, как может выглядеть реальная, выстроенная на основе анализа развития литературы история. И для примера возьмемся за одну из излюбленнейших тем как античной, так и средневековой литературы. Это — любовь, эротика.

Любовь и песни

Г. Лихт в книге «Сексуальная жизнь в Древней Греции» пишет, что «в древности», в эпоху создания гомеровских поэм, велениям чувственности покорялись и сами боги:

«В „Одиссее“ мы обнаружим единственный в своем роде пример прославления всепобеждающей красоты. Я имею в виду эпизод из восьмой книги „Одиссеи“… — в котором Афродита наставляет рога своему мужу — невзрачному Хромому Гефесту, предаваясь любви со статным богом войны Аресом, дышащим молодостью и силой, — любви, конечно же, беззаконной, зато тем более сладостной. Однако вместо того, чтобы с болью в сердце скрывать свой позор от других, обманутый муж созывает на пикантное зрелище всех богов: взорами, исполненными сладострастия, глядят они на обнаженных любовников, которые сплелись в тесных объятиях. Гомер завершает описание этой сцены следующими словами:

К Эрмию тут обратившись, сказал Аполлон, сын Зевеса:

„Эрмий, Кронионов сын, благодатный богов вестоносец,

Искренне мне отвечай, согласился ль бы ты под такою

Сетью лежать на постели одной с золотою Кипридой?“

Зоркий убийца Аргуса ответствовал так Аполлону:

„Если б могло то случиться, о царь Аполлон стреловержец,

Сетью тройной бы себя я охотно опутать позволил,

Пусть на меня бы, собравшись, богини и боги смотрели,

Только б лежать на постели одной с золотою Кипридой!“

Так отвечал он; бессмертные подняли смех несказанный».

Г. Лихт замечает, что здесь нет ни слова порицания, нет даже негодования; попрание супружеской верности самой богиней любви доставляет блаженным бессмертным только лишний повод для острот и веселья. Весь этот любовный эпизод есть не что иное, как гимн неприкрытой, обнаженной чувственности; это почти животное оправдание того, что зовется «грехом» в эпоху «ханжеской морали».

Это — XII век, линия № 4. «Веления чувственности» играли тогда, можно сказать, определяющую роль в жизни людей, которые в понятиях своих все еще оставались детьми.

Тут нам, конечно, возразят: как можно сравнивать католические времена с какой-то «античностью», наполненной многобожием? Уж поверьте, сравнивать можно!

Античная теология, изображенная греками VI–V веков до н. э. (линии № 4–5), отличается даже от современного христианства лишь вариацией имен и некоторых терминов. Разделенность «язычества» и «христианства» — следствие неверной хронологии!

Найджел Пенник и Пруденс Джонс пишут в «Истории языческой Европы»:

«Христианский мир инициировал множество „внутренних“ крестовых походов… В 1208 г. Папа Иннокентий II, безжалостный и деятельный иерарх, объявил крестовый поход против южнофранцузских катаров, христиан, которые открыто проповедовали дуализм… В результате крестового похода вся экономическая и культурная инфраструктура этой богатой страны, на протяжении пяти столетий сохранявшей римский стиль жизни и процветавшей при всех правителях, будь то католики, ариане или даже сарацины, была полностью разрушена».

Итак, историкам известно, что в XIII веке происходила борьба римской христианской церкви с римским «античным» язычеством. А мы уже приводили пример, как в том же веке император Фридрих II Гогенштауфен, он же Цезарь Август, выступал против папы и христианства. Эти события совпадают по «линиям веков» с соответствующими гонениями в «древнем Риме».

В XIV веке, как пишут те же авторы:

«…состоятельные круги располагали как средствами, так и условиями для занятия наукой, что привело к возрождению интереса ко многим классическим текстам (думаем, в это время и написанным. — Авт.). Символические „боги и богини“ вновь занимали места на пьедестале».

В это время Кристина Пизанская (1365–1430) сочинила почти что гимн богине Минерве:

«О Минерва, богиня оружия и рыцарства, благодаря добродетели понимания превзошедшая всех других женщин и научившая, среди прочих возвышенных искусств, ковать железо в сталь…»

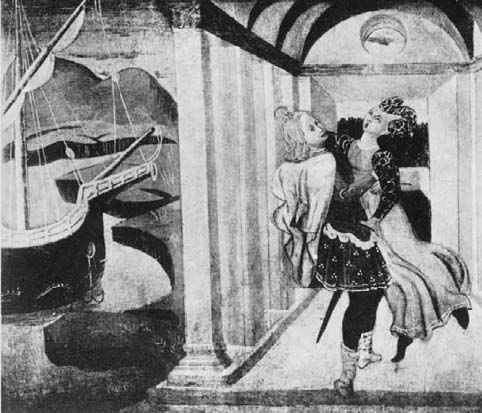

Флорентийский мастер. Похищение Елены. Роспись кассона, XV век. Гомеровский сюжет в апперцепции средневекового художника.

Леон Баттиста Альберти в 1430 году спроектировал в Римини храм в честь победы Сигизмондо Малатесты, заклятого врага папы римского. В это время в Римини открыто поклонялись языческим богам. В церквах того времени имеется языческая иконография, вдохновленная «самыми потаенными секретами философии». В Капелла делль Пианетти можно видеть планетарных божеств и знаки зодиака. В Капелле Сигизмондо установлен образ сияющего солнца, олицетворяющего Аполлона-Христа. В Пьенца после 1455 года появился храм Муз. Все это, конечно, подавлялось ортодоксальной христианской церковью. Но кроме хронологии, ничто не противоречит выводу, что так называемое «языческое многобожие» развилось из христианской системы святых, а отраслевые («профсоюзные») боги-покровители разных ремесел не появлялись вслед за развитием самих ремесел и наук средневековья.

Возвращаясь к Гомеру, мы теперь не станем удивляться, что боги XII века, сокрытые в «античном пласте культуры» этой «линии веков», против плотской любви не возражают, а писатели ее воспевают. В нашей книге «Другая история искусства» мы писали:

«Любовная литература появилась впервые не ранее XII века (линия № 4), однако, по мнению историков, двинулось это искусство вперед с „открытием“ европейцами древнеримского „Искусства любви“ Овидия (линия № 5). Средневековое сочинение „Искусство куртуазной любви“ Андреаса Капеллануса (линия № 4) признают лишь слабым аналогом Овидия. Историки делают вывод: „Наследие античности Капелланус усвоил глубже, чем поучения христианства“. Но этот писавший на латыни Капелланус, в отличие от Овидия, ныне совершенно не известен. Если же расставить авторов по линиям веков, становится ясно, что Капелланус предшествовал Овидию, потому и писал хуже, потому и забыт».

Возможно, Капелланус был излишне целомудрен, чтобы остаться в памяти потомков. Он полагал достаточным, когда в литературе amor purus «заходит так далеко, что позволяет поцелуй и объятия и даже скромное соприкосновение с обнаженной возлюбленной, исключая, однако, окончательную утеху, ибо она недопустима для тех, кто любит чистой любовью».

Этот скромный автор жил в века, когда звездами эстрады были трубадуры. В самом конце XII и в XIII веке гремела слава таких исполнителей, как Гильом Аквитанский, Маркатрю, Бертран де Вентадорн, Арнаут Даниэль. Трубадурами восхищались Данте и Петрарка. А трубадуры, надо сказать, никогда не сочиняли историй о любви со счастливым завершением. Иногда они даже прямо осуждали желание куртуазного рыцаря добиться взаимности у дамы.

Можно предположить, что они поступали так из чувства самосохранения. Ведь условия жизни трубадура и писателя книг различаются очень сильно! Писатель может никогда не встречаться со своими читателями, а вот если мужчина-трубадур при непосредственной встрече поёт даме о любви, то она отождествляет исполнителя и «лирического героя» и вместо духовных переживаний способна ответить делом. (Да вы посмотрите хотя бы, как ведут себя современные эстрадные фанатки.) Для исполнителя же пение песен является средством добывать деньги, а не любовь. А если он начнет «подыгрывать» даме, то ее муж может неправильно его понять и тоже ответить делом.

Лукас Кранах. «Золотой век». 1530 год.

Добродетель в жизни и творчестве была просто спасением для трубадуров, потому она восторжествовала и в поэзии, и в жизни общества. Это оказалось важным и для воспитания женщин тоже, поскольку в некоторых местах даму, пойманную на месте супружеской измены, весьма неласково наказывали.

Вообще с конца XII века наступили времена, очень примечательные для истории женщин. Отсюда начался быстрый процесс перемены их «имиджа». Рэй Тэннэхилл пишет:

«В начале XII в. женщины были презираемы, причем не только мужчинами, но зачастую и друг другом; в конце XVI в. они стали пользоваться уважением и даже обожанием».

Почему это произошло? Причин здесь несколько. Одной из важнейших сам Тэннэхилл называет «опыт взросления самих крестоносцев». Дело в том, что за первые тридцать лет после начала в 1097 году Крестовых походов не менее половины французских рыцарей отправились в Святую Землю или северную Испанию, на территорию Византийской империи, а вскоре к ним присоединились и огромные толпы немецких и английских рыцарей.

Этот «исход» дал двоякий эффект.

Во-первых, знакомство с более продвинутой византийской культурой и литературой, и с теми идеалами отношений, которые ныне называются «древнегреческими», повлияло на тех, кто отправился в походы. А временное исчезновение из европейского общества наиболее агрессивных его членов дало шанс множеству других проявить себя в интеллектуальной сфере, причем эта форма «взросления» происходила с одновременным притоком в Европу литературы из завоеванных стран. По словам Тэннэхилла, «многие из достижений античности прошли через фильтр испанского мусульманства, что и стало одной из главных причин возникновения той формы литературы, которая прямо повлияла на положение женщины в Европе». Литературоведы пишут:

«Конечно, сейчас никто не повторит слов немецкого византиниста Э. Штейна, охарактеризовавшего Византию как „античность внутри Средневековья…“»,

или:

«В составе византийской культуры жил, по выражению искусствоведа Э. Китцингера, „вековечный эллинизм“».

Мы бы эти слова с удовольствием повторили, ибо так оно и есть: с Византи началась античность в Европе.

Во-вторых, если до Крестовых войн женщины полностью зависели от своих отцов, мужей и сыновей, и даже Бог считал их существами низшего сорта, то в результате Крестовых войн они оказались вынужденными сами отвечать за себя и хозяйство, и даже заниматься политикой. Это, конечно, способствовало росту самоуважения.

Среди других факторов необходимо отметить, что стабилизации общественного положения женщины способствовала церковь: если почти до конца XII века муж мог легко расстаться с надоевшей женой, то затем церковь пресекла эту практику.

Еще одна причина перемены отношения к женскому полу — приход из Византии в Европу культа Девы Марии. Раньше «первой» женщиной была Ева, виновница человеческого грехопадения; теперь таковой стала Мария, мать Спасителя. От такой перемены женщины много выиграли.

Наконец, от XII века начал развиваться chansons de geste, жанр «песен действия», по своему влиянию на культуру сравнимый с современным культом телесериалов. Это были длинные ассонансные поэмы, что-то вроде речитатива под простой аккомпанемент, повествующие в основном о подвигах воинов и христианских рыцарей, путешествующих по сказочной стране, с любовными и боевыми подвигами. Новинкой стала идеализация женщины. Для рыцаря становилось приличным, во-первых, хранить верность Господу Богу, во-вторых, своему сюзерену, и в третьих — даме сердца.

Куртуазная (придворная, благородная) любовь наделила Даму добродетелью, обернув ее неким волшебным туманом. Мужчины ушли на войну, и с собой унесли идеал. И о том же самом идеале — о женщинах — бродячие трубадуры пели песни… женщинам. А они уже твердо усвоили, что изменять своему рыцарю нельзя. И женщины сами брались за перо.

САПФО (поэтесса 1 половины VI века до н. э., линия № 4):

Богу равным кажется мне по счастью

Человек, который так близко-близко

Пред тобой сидит, твой звучащий нежно

Слушает голос

И прелестный смех.

У меня при этом

Перестало сразу бы сердце биться:

Лишь тебя увижу, — уж я не в силах

Вымолвить слова.

Но немеет тотчас язык, под кожей

Быстро легкий жар пробегает, смотрят,

Ничего не видя, глаза, в ушах же —

Звон непрерывный.

Потом жарким я обливаюсь, дрожью

Члены все охвачены, зеленее

Становлюсь травы, и вот-вот как будто

С жизнью прощусь я.

Литературоведы прямо пишут: «Апулей, который знал, о чем говорит, называл стихи Сапфо „чувственными“ и „распутными“, а Овидий говорит о них как о полном руководстве по женскому гомосексуализму». Впрочем, приведенное здесь стихотворение Сапфо едва ли не самое лучшее в ее творчестве. В основном же то, что из него известно, поэзией назвать трудно. Часто это просто несвязанные призывы типа «Придешь ли ты ко мне, прекрасная».

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.