Хронотрон - Другая история литературы

ModernLib.Net / История / Калюжный Дмитрий Витальевич / Другая история литературы - Чтение

(Ознакомительный отрывок)

(Весь текст)

Дмитрий Калюжный и Александр Жабинский

Другая история литературы

От самого начала до наших дней

Каждый год в сентябре, к началу школьных занятий,

Стоят по рабочим окраинам женщины в писчебумажных лавках

И покупают для детей учебники и тетради.

В отчаянии выуживают они последние гроши

Из потрепанных сумочек и сокрушаются,

Что знание нынче так дорого.

Они не догадываются,

Насколько плохо то знание, которое

Предназначено для их детей.

Бертольд Брехт

ИНСТРУКЦИЯ как правильно читать эту книгу

• Эту книгу следует читать медленно и с удовольствием.

• Если при чтении этой книги Вы встретите незнакомое слово, смысла которого не понимаете даже из контекста, постарайтесь выяснить, что оно означает, и только потом читайте дальше.

• Убедитесь, что Энциклопедический и Толковый словари доступны Вам (имеются дома, на работе, у соседа или у любовницы). В крайнем случае, поинтересуйтесь в отделении милиции, где находится ближайшая к Вашему населенному пункту библиотека.

• Эту книгу следует читать не менее двух раз, с промежутком не менее чем в полгода.

• Эту книгу не следует рекомендовать детям до 16 лет.

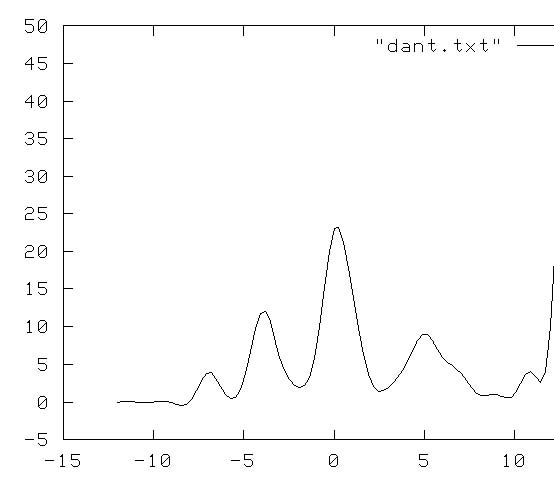

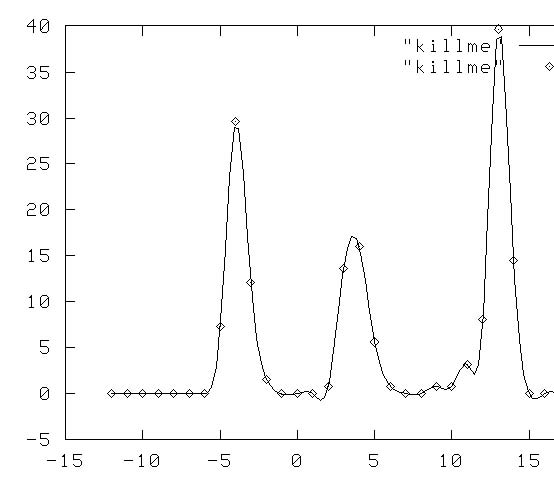

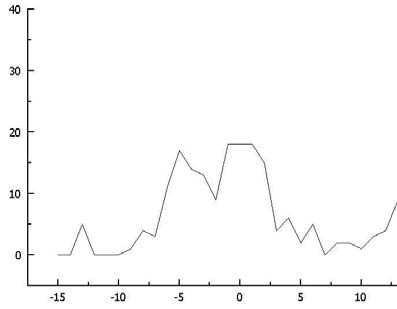

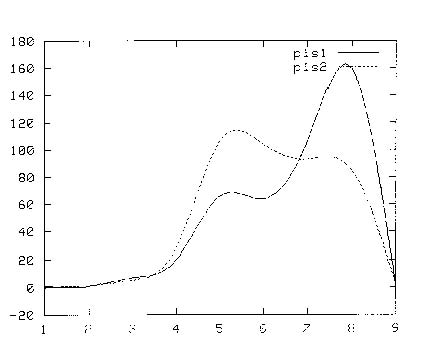

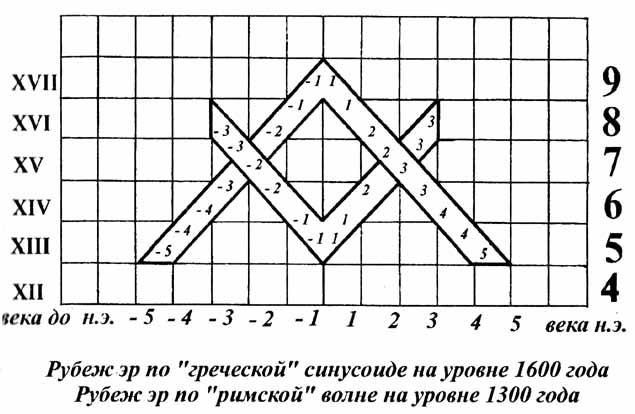

• Читая эту книгу, следует иногда посматривать на последнюю страницу, где помещены «синусоиды» А. М. Жабинского, — но не раньше, чем Вы поймете, что Вам это необходимо.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге французского писателя Франсуа Рабле (1494–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль» есть такая удивительная фраза:

«У вас у всех там столько свободного времени, что вы не знаете, куда его девать, и тратите вы его на то, чтобы говорить, спорить и писать всякий вздор о нашей госпоже королеве. Цицерон не нашел ничего лучшего, как отвлечься ради этого от своего „Государства“, и Диоген Лаэртский туда же, и Феодор Газа, и Аргиропуло, и Виссарион, и Полициано, и Бюде, и Ласкарис, и все эти чертовы пустоголовые мудрецы, коих число было бы не так велико, когда бы к ним уже в наше время не присоединились Скалигер, Биго, Шамбрие, Франсуа Флери и еще какие-то саврасы без узды».

Почему-то не заметно в этом тексте Рабле, что от Цицерона промчалось более полутора тысяч лет, да и от Диогена Лаэртского немногим меньше. Он их упоминает наравне со своими старшими современниками. Литературоведы, назвав роман Рабле «сатирой», эту конкретную фразу объясняют очень просто: обычный средневековый анахронизм. А словом «анахронизм» называются такие ошибки в творчестве писателей, когда события и черты одной эпохи авторы приписывают другой эпохе. Специальное же словцо для обозначения подобных ошибок понадобилось придумывать потому, что, по сообщению Литературного энциклопедического словаря,

«анахронизмы органичны для искусства и литературы средних веков и Возрождения», то есть ими переполнены тексты того времени. Вот интересно: «античные» писатели анахронизмами не страдали, современные тоже, а только средневековые. В чем же причина такой странности? Легко догадаться, что ее нужно поискать в самой хронологии. Ведь последовательность событий мировой истории в том виде, в каком она теперь известна литературоведам, составил вскоре после Рабле сын упомянутого им Юлия Скалигера, Иосиф (1540–1609), хотя, разумеется, и до него писатели и прочие интеллектуалы имели какие-то представления о прошлом человечества. Известно им было и слово «антика». Но именно Скалигер высчитал, в какие годы от Сотворения мира была «антика», а в какие — средневековье и прочие времена, а затем Дионисий Петавиус перевел эти даты в эру от Рождества Христова. Если же Скалигер ошибся — случайно или намеренно, — и приписываемые античному миру люди и приключения «съехали» от своего настоящего места в истории в далекое прошлое, то средневековые анахронизмы становятся, конечно, неизбежными. Ведь автор XIV века, лично знакомый с Цицероном, знакомство с «древним» римлянином так или иначе в своих текстах проявит, что потребует от историков объяснений, почему это произошло. А объяснить это в рамках скалигеровской хронологии они не могут, и для простоты объявляют представления писателей средневековья и Возрождения «ошибочными» в любой удобный для себя момент, то есть когда они (средневековые представления об истории) перестают соответствовать той истории, которую нынешние ученые выучили в школах и институтах. Но ведь можно пойти по другому пути: свести «анахронизмы» в одну шкалу и посмотреть, нет ли здесь системы. Мы сделали это в книге «Другая история искусства», проанализировав стилистику произведений изобразительного искусства за все время существования человечества. Оказалось, века традиционной истории как бы складываются в некую «гармошку», — мы назвали ее синусоидой, — с шагом в девять веков так, что некоторые периоды «античности» или «древности» совпадают со временем «возрождения» этой античности или древности. При сложении синусоиды получается некая «объемная» история, в которой Цицерон (или Диоген Лаэртский) действительно может оказаться близким современником Рабле, только жившим не во Франции или Северной Италии, а в Риме, Константинополе или на Сицилии. Анализ произведений литературы подтверждает и дополняет выводы, сделанные нами из анализа произведений искусства. В этой книге мы прежде всего обращаем внимание на

стилистические параллели, для прояснения которых используем капитальный академический труд «История всемирной литературы» (1983–1994). Его авторы сами нашли и показали эти параллели в литературе разных эпох, и нам, цитируя их, оставалось только не обращать внимания на «разъяснения» о том, что глупые средневековые писатели страдали страстью к «анахронизмам». А кстати, если посмотреть на проблему широко, то можно найти «средневековые анахронизмы» и у античных авторов, причем обнаружится столь большее количество стилистических параллелей в мировой литературе, что даже историкам и литературоведам станет ясна необходимость в корректировке нынешней традиционной хронологии.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА ОБ ИСТОРИИ

В литературном наследии человечества есть такие повествования, которые называются мифами, и такие, которые называются историческими хрониками. В чем разница между ними? Наверное, большинство читателей скажет, что разница — в степени достоверности сообщаемых в этих повествованиях сведений. Миф — это предание о богах, духах и сказочных героях, а историческое сообщение — о реальных людях и реальных событиях прошлого. Но это не так. «Миф» и «история» различаются датировками! Если специальные люди (историки) соизволили присвоить тексту дату, то это история. А если не соизволили — то это миф. Вот пример мифа.

«Лишь только освободился Геракл от рабства у Омфалы, сейчас же собрал он большое войско героев и отправился на восемнадцати кораблях к Трое, чтобы отомстить обманувшему его царю Лаомедонту. Прибыв к Трое, он поручил охрану кораблей Оиклу с небольшим отрядом, сам же со всем войском двинулся к стенам Трои. Только ушел с войском от кораблей Геракл, как напал на Оикла Лаомедонт, убил Оикла и перебил почти весь его отряд. Услыхав шум битвы у кораблей, Геракл вернулся, обратил в бегство Лаомедонта и загнал его в Трою. Недолго длилась осада Трои. Ворвались, взойдя на высокие стены, в город герои. Первым вошел в город герой Теламон. Геракл, величайший из героев, не мог снести, чтобы кто-нибудь превзошел его. Выхватив свой меч, он бросился на опередившего его Теламона. Увидя, что неминуемая гибель грозит ему, быстро нагнулся Теламон и стал собирать камни. Удивился Геракл и спросил:

— Что ты делаешь, Теламон?

— О, величайший сын Зевса, я воздвигаю жертвенник Гераклу-победителю! — ответил хитрый Теламон и своим ответом смирил гнев сына Зевса.

Во время взятия города Геракл убил своими стрелами Лаомедонта и всех его сыновей; только младшего из них, Подарка, пощадил герой. Прекрасную же дочь Лаомедонта Гесиону Геракл отдал в жены отличившемуся своей храбростью Теламону и позволил ей выбрать одного из пленных и отпустить его на свободу. Гесиона выбрала своего брата Подарка.

— Он прежде всех пленных должен стать рабом! — воскликнул Геракл, — только если ты дашь за него выкуп, будет он отпущен на свободу.

Гесиона сняла с головы покрывало и отдала его как выкуп за брата. С тех пор стали называть Подарка — Приамом (т. е. купленным). Отдал ему Геракл власть над Троей, а сам отправился со своим войском на новые подвиги».

Затем повествуется, как едва не передрались из-за Геракла боги, и Зевс подвесил между небом и землей богиню Геру, заковав ее в несокрушимые золотые оковы и привязав к ногам две тяжелые наковальни. Рассказ остался без датировок, тем более что археология не предъявила историкам не только наковален, золотых оков и скелета богини Геры, но и доказательств присутствия Геракла под стенами Трои. И остались его приключения только мифом. А вот пример «реальной истории». Она тоже не имеет археологических доказательств, но зато имеет даты! Итак, в 334 году до н. э. Александр Македонский затеял подчинить себе город Тир. Вот что пишет об этом историк Ф. Шахермайр:

«Относительно Тира у Александра были свои планы: считая себя отпрыском Геракла (внуком Зевса), он хотел в знак благодарности принести жертву богу города — знаменитому тирскому Гераклу. На самом деле этого местного бога звали Мелькартом, но уже с древних времен (с каких, ведь история Геракла не датирована?) его идентифицировали (кто?) с греческим Гераклом. Казалось, что в замысле царя нет ничего неожиданного (так же, как в замысле самого Геракла отрубить голову своему полководцу Теламону; и Александр, и Геракл порою выглядят, как истеричные недоумки), но он преследовал совсем иную цель. Тир, расположенный на отдаленном от берега острове и поэтому малодоступный сухопутным властителям, владел могущественным морским флотом и всегда был самым самостоятельным из финикийских городов. Александр потребовал не больше, не меньше как отказа города от преимуществ своего изолированного положения (каким образом?!)».

Жители Тира его требование отклонили. «Они надеялись на неприступность своего острова, к которому трудно подойти кораблям», — пишет Шахермайр. Но Македонский, как всем известно, гений, и вот в начале января 332 года до н. э. его армия начала строить дамбу к городу. Согнали рабочих со всех окрестных городов, чтобы добывать камни и валить лес. История умалчивает, в какую копеечку влетела вся авантюра, которая в конце концов не оправдалась: прибой «разрушал все уже построенное», а жители Тира не только ломали постройку, но и сожгли приготовленные заранее осадные машины. Правда, царь-гений не растерялся и «сразу же приступил к строительству другой, более надежной дамбы», но вскоре решил брать город морским путем, штурмуя его с кораблей.

«Когда наступила весна и открылась навигация, финикийские и кипрские контингенты покинули Фарнабаза и вернулись на родину. В течение лета капитулировали все острова и опорные пункты. Когда же эскадры прибыли на Ближний Восток, только одна из них, тирская, поспешила на помощь осажденному городу. Финикийская и кипрская эскадры оказались в распоряжении Александра. Объединившись, они стали сильнее тирского флота».

Казалось бы, поскольку исходная проблема была в недоступности города для сухопутных владык, а теперь Александр оказывался могущественным морским владыкой, он должен был поменять свои стратегические планы и требования к городу. Но, похоже, все затраты производились ради единственной цели: уничтожения Тира.

«Теперь царь мог приступить к осуществлению своего в техническом отношении необычайно смелого замысла — разрушить окружавшие город стены при помощи машин (каких?), стоявших на кораблях. Кроме того, он приказал построить плоты, на которых подвозили тараны, башни и снаряды (напомним, идет IV век до н. э.) И снова мы (историки) наблюдаем высокий уровень ведения войны с обеих сторон. Но вот наступил день — вероятно, это была середина августа — ни ветра, ни волн. Это решило судьбу города. Вокруг него сосредоточились плавучие чуда техники. Со всех сторон летали снаряды, македоняне стремились прорваться в гавань. Под ударами тарана (неужели таран был установлен на корабле?) рухнула стена. В этом месте высадились (с корабля) сам царь и его лучшие войска. Они штурмом взяли разрушенные стены, захватили башни и всю крепость. В гавани никто не оказал сопротивления, и македоняне окружили город. Война завершилась кровавой бойней.

Теперь благочестивый царь мог выполнить свой замысел — принести в жертву своему предку Гераклу лучшую осадную машину и лучший корабль. В честь бога был устроен торжественный парад войск и флота, в священном районе города состоялись спортивные состязания и факельное шествие. Над Тиром учинили страшную расправу».

Менее чем через год после падения Тира Александр уже владел Египтом и в конце мая 331 года до н. э. отправился в Месопотамию. Как видим, и в самом деле описания его приключений от подобных же приключений Геракла отличаются только наличием дат. Но ведь сам Александр не оставил датированных сообщений о своих подвигах, тем более в годах «до н. э.»! Как же возникла хронология, кто и когда определил время жизни и деятельности и Александра Македонского, и всех остальных персонажей древней, античной и средневековой истории?.. Э. Бикерман в книге «Хронология Древнего мира. Ближний Восток и античность» так рисует этот процесс:

«Гелланик с острова Лесбос был первым, кто попытался во время Пелопонесской войны подогнать различные системы хронологических указаний к общей модели… По его примеру последующие греческие ученые составили синхронистические таблицы…

Используя труды своих предшественников, христианские историки поставили мирскую хронографию на службу священной истории. Этот „Канон“ вошел во вторую часть „Хроники“ Евсевия Кесарийского, написанный около 300 г. н. э., был переведен Иеронимом и продолжен им до 378 г. н. э. Компиляция Иеронима явилась основой хронологических знаний на Западе. И. Скалигер, основоположник современной хронологии как науки, попытался восстановить весь труд Евсевия».

О чем здесь рассказано? Сначала кто-то «попытался подогнать» историю к своему замыслу; историки христианства подверстали эти расчеты к своей идее; образовался канон, который использовал Евсевий. Его труд «переложил» Иероним.

Иосиф Скалигер в XVI веке «попытался восстановить» труд Евсевия, но насколько точно «восстановил» его — непонятно. Так что наука хронология умещается между «попыткой подогнать» историю к неким схемам, и «попыткой восстановить» эти «попытки подогнать». Теперь посмотрим подробнее, что происходило за почти полторы тысячи лет между Евсевием и Скалигером. Об этом сообщает современник Скалигера Жан Боден (1530–1596):

«Иеремия прибавил (к схеме Евсевия) 50 лет, Проспер Аквитанский 60 лет, Пальмьерий Флорентийский 1040 лет …Сигиберт Галл (составил хронику) от 381 года до 1113 года с приложением неизвестного автора до 1216… Винцент из Бовэ — историю от Сотворения мира до 1250 г. от рождества Христова. Антонин, архиепископ Флорентийский — историю от Сотворения до 1470 г… Донато Боссо Миланский — до 1489, Иохан Науклер из Тюбенгена — до 1500, Филипп Бергамский до 1503. Павел Джовио от 1494 до 1540 года. В 1551 году опубликована „Хроника всего света“ польского историка Марцина Бельского. Иоханн Карион Любекский создал три книги хроник от Сотворения мира до 1530 года, к которым прибавлено приложение до 1555 года».

Даже не обращая внимания, что здесь перечислены в основном западноевропейские историки, мы сразу видим, что они занимались конструированием хронологических схем. Сначала один из них (Евсевий) неизвестно на каких основаниях (и неизвестно

когда, раз до него хронологии не было, а после него она многократно переделывалась) составил схему истории от Сотворения мира до своих, можно предположить, лет, встроив в эту схему всех своих предшественников, включая какого-то Гелланика. Затем несколько летописцев добавили к его истории по пять — шесть десятков лет. Потом один из них (Пальмьерий) добавил сразу 1040 лет, чем, по сути, изменил схему и породил так и не разгаданную до сих пор загадку «темных веков». Внутри этой новой схемы Евсевию некуда было деваться, кроме как вслед за Геллаником тоже провалиться в далекое прошлое, хотя он вполне мог быть современником самого Пальмьерия. Затем эту «новую хронологию» стали с энтузиазмом переписывать; потом опять началась тонкая «доводка», наращивание истории буквально год за годом. После этого и появилась версия Иосифа Скалигера. Как всякая искусственная схема, она не смогла объять всего и оставила без объяснений грандиозное количество фактов, которые теперь называют анахронизмами. Еще и в XVIII веке многие видные ученые (Винкельман и др.) избегали пользоваться хронологией Скалигера, не доверяли ей. Она утвердилась только в XIX веке, и лишь в ХХ веке стала общепризнанной и традиционной.

Шестерки Скалигера

Историки утверждают, что древние тексты содержат даты, пусть даже записанные необычным способом, и по ним грамотный хронолог мог выстроить связное прошлое. Типичный образчик такой архаичной хронологии, например, дает Фукидид (ок. 460–400 до н. э.), согласно которому Пелопонесская война началась:

«…на пятнадцатом году (после четырнадцатилетнего сохранения тридцатилетнего договора, заключенного в связи с покорением Эвбеи), в сорок восьмой год жречества Хрисиды в Аргосе, когда эфором в Спарте был Энесий, а архонству Пифидора в Афинах оставалось до срока четыре месяца, на шестнадцатом месяце после сражения при Потидее, в начале весны».

Но это схоже и со средневековыми датировками. Сервантес и Рабле точно так пародировали предшествующую им литературу. И в этом причина, по которой хронология зародилась в недрах филологии, ведь филология фиксирует слитность литературоведения с другими гуманитарными дисциплинами (и не только гуманитарными). Отсюда нередкие попытки выдать хронолога Иосифа Скалигера за скромного филолога, а не астронома или математика. Литературный энциклопедический словарь сообщает, что филология — это совокупность гуманитарных дисциплин, изучающих историю и сущность духовной культуры человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов. Это как раз и означает, что филолог был тем «демиургом», которые разделял тексты на мифы и на историю. В идеале такой филолог должен знать всё, коль скоро всё в принципе может потребоваться ему для прояснения того или иного текста. Только в XIX веке в итоге деятельности плеяды немецких ученых история отделилась от филологии (или наоборот) в качестве самостоятельной отрасли знания. Тогда-то и возникла история в современном смысле слова; одновременно была окончательно признана скалигеровская версия хронологии, и было закреплено, что история делится на три этапа: античность, средние века и Новое время. Правда, тут возникает вопрос: а кем же были Фукидид, Ливий, Тацит и сам «отец истории» Геродот? Филологами, работавшими с текстами? Или создателями текстов? Но разберемся с Иосифом Скалигером. Так вот, он действительно высчитывал даты событий, основываясь на литературных источниках. Мы с этим не спорим, хотя у некоторых историков, знакомых с нашей версией, сложилось мнение, будто мы выискиваем «ошибки Скалигера» при датировке имевшихся у него исторических документов. А документы эти, пишут наши оппоненты, «легко найти в любой библиотеке — это опубликованные на тот момент произведения античных писателей». Нет, Скалигер, высчитывая даты событий, описанных в тех самых произведениях, в математических расчетах — не ошибался, из-за чего и возникла основная проблема «научной хронологии». Ошибочным было его мировоззрение. Он трудолюбиво и целенаправленно конструировал СВОЮ историю, но эта конструкция при всех математических достоинствах так же похожа на реальное прошлое, как и, например, компьютерная игра «Фараон и Клеопатра» похожа на реальные события египетской истории. Счастье Скалигера-хронолога в том, что он, в отличие от предшественников, довел дело до канонизации своей версии. А методикой для расчетов он взял нумерологию, оккультную науку о всеобщих математических соответствиях, и каббалу, выискивавшую связь между написанием слов и их смыслом. Положив в основу расчетов числа, производные от магической цифры 9, и знаменитое число Зверя 666 (три шестерки дают 18, а это две девятки), он создал столь математически стройную систему дат, что нам теперь удалось выстроить всю хронологическую последовательность в четкую синусоиду. Мы покажем ее через несколько страниц; также с ней можно ознакомиться в книге «Другая история искусства». Скалигер, конечно, не был основателем каббалистической хронологии в том смысле, что не он ее придумал, — предшественников у него были, может быть, сотни, — но он стал отцом хронологии, как системы дат, получившей всеобщее признание. Он удачно завершил определенную традицию исторических расчетов на базе оккультной философии. Нужно помнить, что до его родного XVI века в среде магов и нумерологов уже сложилось мнение об этом времени именно как о XVI веке, ибо уже была «установлена» дата рождения Христа. То есть, хотя Скалигер и оперировал только датами от Сотворения мира, в его время существовало представление, что идет второе тысячелетие от РХ, и что прошло семь тысяч лет от Сотворения мира. Каббалистическое учение, как известно, развивалось минимум с XII века. Нынче все знают, кто такие нумерологи, астрологи и прочие специалисты герметических наук. Историки XVI века не скрывали, что они заняты

расчетомдат. Никаких других хронологий, кроме основанных на нумерологии или на астрологии, и никаких других ученых хронологов кроме гностиков не было в XII–XVI веках. И что же? «Филолог» Скалигер, как это написано в книжках наших современных историков, составил «научную хронологию». А куда, спрашивается, подевалась каббалистическая, оккультная хронология, которую готовили все его предшественники?! Такой вопрос даже не возникает в головах наших историков, и это говорит об их полной профнепригодности. Мало того, когда стали известными результаты двадцатилетних трудов Исаака Ньютона по пересмотру скалигеровской хронологии, его немедленно объявили сумасшедшим. Историки поныне продолжают потешаться и над Н. А. Морозовым (1854–1946), создателем многотомного исследования «Христос. История человечества в естественнонаучном освещении». Никак не желают они подвергнуть свою любимую оккультную хронологию проверке наукой, хотя это дало бы им возможность объяснить противоречия, анахронизмы, «темные» места в истории. Но ведь прошлое человечества принадлежит нам всем, а не только «жрецам»: историкам, искусствоведам, литературоведам. Еще до обнародования версии Скалигера историк Жан Боден отмечал:

«Если кто-либо сравнит Ливия и Дионисия с Диодором, то обнаружит в древней истории римлян частые и заметные противоречия, особенно в расчетах [религиозных] постов и Олимпиад, в чем последний ошибался особенно часто».

Это замечание Бодена дает еще одно подтверждение, что даты рассчитывали, причем с ошибками. История — это нелинейный процесс, математической формализации не поддающийся. А потому нет ничего странного в том, что скалигеровская «научная хронология», помимо уже упомянутых «темных веков» породила массу противоречий и нестыковок как между историями (древней, античной, новой), так и внутри них.

«…Путем перекрестных проверок синхронных сведений и с помощью астрономических данных, основоположники современной хронологии И. Скалигер (1540–1609) и Д. Петавий (1583–1652) вычислили основные даты, которые в свою очередь позволили пересчитать по нашей системе летосчисления и другие даты античной истории, — пишет Э. Бикерман. — Петавий в своем труде „Rationarium temporum“, II, приводит материал, который подтверждает принятые сейчас отождествления древних дат с юлианскими годами».

Однако, похвалив хронологов, ученый тут же признает:

«Нужно отдавать себе отчет в том, что невозможно составить удобные для пользования хронологические таблицы иначе как на основе таблиц и прочих перечней, созданных самими древними учеными, а они в свою очередь могли ошибаться из-за отсутствия нормализованного исчисления времени.

Относительная хронология Фукидида… может быть переведена на наше летосчисление с помощью таблиц Евсевия… в которых, например, основание Сиракуз приводится под датой, соответствующей 733 году до н. э.»

Спрашивается: сколько дней было в году Евсевия? С какого месяца он начинал счет лет? Как определял «начало Мира» он, и как определял это «начало» тот, кто пересчитывал даты Евсевия в эру от Рождества Христова? И вообще, кто и когда установил «соответствие» Сиракуз 733 году, равно как и многое другое, включая годы жизни самого Евсевия? Это сделали люди, у которых могли быть свои, не известные нам интересы, далекие от научных. Неужели это не понятно? Имя Скалигера в современной России практически неизвестно, но до советского периода ему отдавали должное как выдающемуся уму человечества. Признавалось безоговорочно, что именно он трудами своими «построил мировую историю», периодизировал ее и синхронизировал по странам. Процитируем Словарь Брокгауза и Ефрона начала ХХ века:

«Врагов реформатской церкви он [Скалигер] устрашал и побеждал необычайною многосторонностью и глубиною знаний, во многих пунктах соприкасавшихся с теологией… Силою воображения и точных знаний С. построил в „Сокровищнице времен“ мировую историю, расчленил ее материал по народам, синхронистически сопоставил события по периодам от начала ассирийского царства до половины XV в. нашей эры. …В лице С. европейская наука вышла из подчиненного отношения к науке древних греков. Ученость С. оставляла далеко за собой знания и методы александрийских ученых».

О качестве же творчества исторических писателей, труды которых использовал для «синхронистического сопоставления» Скалигер, и в верности которых нисколько не сомневаются современные историки, вот какое мнение излагает его современник Жан Боден. Он сам был масоном, а потому его трудно заподозрить в предвзятом отношении к Скалигеру:

«Мы имеем бесчисленное множество писателей, которые наводнили мир своими сочинениями … так, что, кажется, главная и серьезнейшая беда его — объем. Поистине написанное должно быть глупо и несовершенно, ведь только тот, кто беспомощен в писательстве, порождает большее количество книг. Я еще не встретил ни одного писателя, который смог бы в краткой форме изложить разбросанный и разнородный материал. Люди, которые давали подобные обещания в пышных заголовках, потерпели неудачу».

Надежных «исторических писателей» накануне создания традиционной истории сами историки того времени не обнаруживают. Даже Геродот, которого Жан Боден сравнил с Соломоном, и чье имя означает «Даритель древностей», не признается им безупречным, как историк. Он понимает, что летописцы творили мифы.

«Я думаю, что никто не может совсем отказаться от восхвалений своей страны и не может в этих похвалах быть равнодушным. Так, например, Полибий (ок. 200–120 до н. э.), наиболее внимательный и правдивый среди лучших из известных нам писателей, повествовавших о своих соотечественниках, не смог воздержаться от очень язвительной брани в адрес Филарха (III век до н. э.) только потому, что тот скрыл доблесть и славу мегалополетян в войне против Аристомаха (тиран Аргоса в III веке до н. э.). Этот мотив, если я не ошибаюсь, стал основным у Плутарха (46–127) в произведении о злобе, направленном против Геродота (490/480 — ок. 425 до н. э.). В этой работе он остановил свое внимание на материале о биотийцах и херонейцах. Может быть, именно этот вышеназванный пример удержит вас от улыбки при чтении работ Сабеллия (М. Антонио Кочча), где он сравнивает войны венецианцев с делами римлян? Даже Д. Джианноти — гражданин Венеции — не смог вынести этих сравнений. Почти все историки борются со своими слабостями. Это касается и Цезаря, когда он описывал традиции греков, и Тацита с его описанием германцев, и Аппиана, когда речь шла о франках… Но серьезные сомнения, не приятные ни мне, ни истории, которые вызывает материал, окрашенный в откровенно хвалебные или враждебные тона, равно как и вывод, сделанный в ходе полемики, все-таки полезны, так как помогают сформировать непредубежденное мнение.

С некоторых пор история существенно отличается от того образа правды, который содержался, например, в летописях, исправленных и приведенных в соответствие с истиной, — в летописях, оценить которые может любой. Я предполагаю, что склонность историков преуменьшать значение великих событий обусловлена тем, что они видят только общую картину. Это сочетается с желанием навязать неопытному читателю мнение, заведомо сомнительное. Вышесказанное следует всегда иметь в виду, чтобы не поддаться обману. Свойство истории таково, что с течением времени происходит переоценка ценностей, и поэтому приходится все подвергать сомнению. И это никем не оспорено. Весьма огорчительной представляется ситуация, когда исторический материал становится лишь приятным поводом для рассуждений риториков или философов, которые рвут нить незаконченных письменных источников или направляют размышления и память читателей в каком-нибудь ином направлении. Так что читатель имеет право отвергнуть Тимея (356–260 до н. э.) с точки зрения обоих недостатков, ибо он отступает от истории, часто сводя повествование к простым упрекам, — его не зря называют „клеветником“».

Можно предположить, что кроме мифов и фантазий, написанных с неизвестно какой степенью достоверности, сдобренных астрологическими соображениями и оккультными расчетами, ничего не было у тех, кого принято называть «отцами» истории и традиционной хронологии. И с тех пор ничего принципиально нового наука история не приобрела, кроме, может быть, одного: фанатичной уверенности в непогрешимости теории Скалигера и подверстанной к его схеме археологии. Что же теперь делать?

Подгонка схемы

С именами Скалигеров, отца и сына, связываются иногда очень древние события, причем весьма неожиданным образом. Литературный энциклопедический словарь, например, сообщает о литературоведении эпохи Возрождения следующее:

«…новое Л. вырастало на основе „открытия античности“, утверждение оригинальности противоречиво совмещалось с попытками приспособить элементы антич. поэтики к новой лит-ре (перенос на эпопею норм аристотелевского учения о драме в „Рассуждении о поэтическом искусстве“, 1587, Т. Тассо). Восприятие классич. жанров как „вечных“ канонов уживалось со свойственным Возрождению ощущением динамизма и незавершенности. В эпоху Возрождения была заново открыта „Поэтика“ Аристотеля (наиболее важное изд. осуществлено в 1570 Л. Кастельветро), к-рая вместе с „Поэтикой“ Ю. Ц. Скалигера (1561) оказала сильнейшее влияние на последующее Л.»

Но не только «совместная» литературная деятельность Скалигера-старшего и Аристотеля оказала «сильнейшее влияние» на мировую культуру. Если юлианский календарь, как считается, ввел римский император Юлий Цезарь, то так называемый Юлианский период (или цикл) некоторые ученые приписывают Юлию Цезарю Скалигеру, отцу Иосифа Скалигера, основателя научной (или все же каббалистической?) хронологии. Так отец «скромного филолога» тоже оказывается весьма «скромным» литературоведом, если тут уместна ирония. Кстати, в том же XVI веке, при тех же Скалигерах, а возможно, и не без их участия был принят и григорианский календарь, несущественно отличающийся от юлианского. Посмотрим на примере, в чем заключается работа хронолога. Э. Биккерман сообщает о смысле этой работы так:

«…если говорится, что „Гораций умер на пятый день до декабрьских календ, когда консулами были Г. Марций Цензорин и Г. Асиний Галл“… то с помощью хронологии эта римская дата переводится на нашу систему летосчисления как 27 ноября 8 года до н. э…»

Перевод с календ на эру «от Сотворения мира» делается по таблицам Скалигера, а с этой эры — на эру «от Рождества Христова» по Дионисию Петавиусу (1583–1652). Проблема в том, что до Скалигера и Петавиуса уже существовали сходные таблицы: хронологией «от Сотворения» занимались Евсевий и Иероним, а хронологией «от Рождества Христова» — Дионисий в III веке, и Дионисий Ничтожный (Малый) в VI веке. Поэтому упомянутый Биккерманом Гораций мог на самом деле умереть, если считать от нашего времени, 750 лет назад, то есть, в рамках традиционной системы, в середине XIII века в Константинополе, но по схеме Скалигера он попадает в Рим I-го века до н. э. и умирает там в восьмом году, по Евсевию — в IV век н. э., а по Иерониму, например, в IX или в V век. В математических расчетах каждый из хронологов по-своему прав, но получившиеся в результате «Горации» никакого отношения к реальному прошлому человечества не имеют. Так возникают дубликаты («двойники»), которые хорошо — не надо лукавить! — очень хорошо знакомы историкам, как герои с приставкой «псевдо». Например, обращенный в христианство в I веке самим апостолом Павлом Псевдо-Дионисий Ареопагит жил в V веке н. э., причем апокрифическое «Откровение Павла» было написано им, как считают литературоведы, в конце IV века. Исторические двойники — люди, разнесенные хронологией в разные века, — не обязательно известны под одними и теми же именами, хотя бывает и так. Никифор Калист пишет сочинение «Священная история от Христа до Гераклита». Это какой же Гераклит, спросит изумленный читатель, неужели тот знаменитый Гераклит Эфесский, герой не нашей эры? Нет, скажет историк, это другой какой-то, неизвестный науке Гераклит, он жил после Рождества Христова, хотя и не понятно, почему ему оказано такое уважение в священной истории. Также у Гебера, жившего якобы в XIV веке, и у Джабира ибн Гайана (VIII–IX века) имена схожи, и о них историки пишут: «видимо, речь идет о двух разных алхимиках». Но как же быть с теми «двойниками», которые вошли в историю под разными прозвищами? Один, например, под греческим, а другой под латинским или еврейским. О том, что они — жертвы хронологической а-синхронизации, и мысли у историков не возникнет! Если же вдруг возникнет, тексты всегда можно было поправить. То, что литературные тексты правили и дополняли на протяжении веков все, кому не лень, тоже хорошо известно и литературоведам, и историкам. Так, А. Кураев пишет о раннехристианском времени:

«…Тексты Оригена проходили тройную правку: со стороны тех православных, которые любили его и хотели защитить от критики; со стороны еретиков, которые хотели сделать Оригена своим единомышленником, и со стороны откровенных недругов Оригена, которые вставляли в его тексты суждения, противопоставляющие его Церкви.

Заметим, что если современные оккультисты полагают, что христиане испортили тексты Оригена, убрав оттуда реинкарнационные рассуждения, то по мнению древних учеников Оригена, отголоски язычества внесены в тексты Оригена позднейшими еретиками».

В допечатную эпоху правка книг начиналась еще при жизни писателя; ее «редактировали» переписчики. Тем более интенсивно она продолжалась после смерти писателя. В тексты нередко вставлялись ссылки на авторов, ставших известными намного позже него. Только во времена Гете появился первый «серьезный опыт обстоятельного анализа» произведений античности (Винкельман, Лессинг). Г. Гердер «подытожил достижения» в области изучения античности, предложив вслед за Гиббоном идею полуторатысячелетнего упадка Римской империи (до 1453 года). А ведь, как мы теперь понимаем, вся «античность» с продолжившим ее «возрождением античности» протекала между IX и XVII веками. Итак, сначала стараниями хронологов, а затем писателей и историков была создана античная история. Затем ее вдолбили в головы населения, слегка «замазав» трещины. Как их замазывали гуманисты, последователи скалигеровской версии — пишет В. Кузищин в учебнике для студентов-историков:

«…Своего рода приемом работы были фальсификация и вымысел исторических фактов; прибегали к произвольным вставкам в текст античных авторов… Средневековые монахи… совершали ошибки, которые механически повторялись другими переписчиками… Перед гуманистами встала задача восстановления текста (без оригинала? — Авт.). Они выполняли ее по мере копирования рукописей и подготовки их к печати».

Из этого учебника следует, что авторы исторических текстов — заведомые фальсификаторы, а переписчики — ленивые тупые невнимательные монахи, и только «гуманисты» по наитию восстановили правду истории. Да, ессли так позволительно сказать — «по наитию» работали историки во времена Скалигера, но также работал и Георг Нибур (1776–1831) во времена Гете:

«…В случае недостаточности собранного материала, полученного из источников или путем сравнения (с чем?! — Авт.), Нибур считал возможным опираться на собственную интуицию историка, внутреннюю убежденность, которая не только перерабатывает факты, но как бы сама подсказывает их исследователю».

«Интуиция» и внутренняя убежденность чернокнижника далеко заведет! Казалось бы, совершенно невозможно, чтобы четвертый век наступил раньше третьего и писатель четвертого века, например Иероним Стридонский (ок. 347–420) не упоминал писателей недавнего для него прошлого, например, Евсевия Кесарийского (ок. 263–339). Но случается и такое.

«Филология едва ли станет когда-нибудь „точной“ наукой. Филолог, разумеется, не имеет права на культивирование

субъективности; но он не может и оградить себя заранее от риска субъективности надежной стеной точных методов. Строгость и особая „точность“ филологии состоят в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания», —

пишет С. Аверинцев. К сожалению, как раз собственный произвол и не удавалось обуздать историкам и литературоведам во всем обозримом прошлом. В результате историки запутали философов, объясняющих мир на основе исторических своих представлений, и, наконец, наступил момент, когда уже никто ничего не понимал. Оставалось или принять скалигеровский вариант истории на веру (что и произошло), но тогда история перестает быть наукой и превращается в разновидность религии, — или отрицать эту историю. Теперь, когда традиционная история полностью владеет умами, чтобы отрицать ее, надо что-то предложить взамен. К сожалению, оставаясь в рамках скалигеровской версии, предложить нечего. Надо суметь встать НАД Скалигером и показать другим такую возможность. Но видит Бог, как трудно это сделать.

Анахронизмы

Монтескье написал в 1734 году «Рассуждения о причинах величия и упадка римлян», опираясь на труды Платона, Ксенофонта, Аристотеля, Полибия, Плутарха, Тита Ливия, Тацита, Цицерона. Но определить, когда происходили описанные ими события, он не смог. Разнобой у этих авторов, а также у Орозия, Тацита, Светония, Плиния, Геродиана, Лампридия, Филасторгия и других он пытался объяснить их «принадлежностью к различным политическим партиям, различным религиям». Другой видный деятель эпохи Просвещения, Вольтер, писал об этих попытках так:

«Я не менее сыт всеми книгами, в которых повторяются басни Геродота и подобных ему о древних монархиях Азии и об исчезнувших республиках».

Так Вольтер ставит под сомнение свидетельства всех античных авторов. Он больше доверяет неопровержимым памятникам, к которым относятся остатки городов, предметы материальной культуры, произведения искусства и считает, что только если невозможно их обнаружить, можно привлекать письменные свидетельства. В статье «История», написанной им для Энциклопедии Дидро и д’Аламбера, он высказал убеждение, что многие факты вымышлены хронистами, и современные люди не могут иметь объективного представления о событиях прошлого. Потому-то слишком много в мировой литературе несостыковок, анахронизмов. Поговорим же подробнее о существующей в исторической науке проблеме средневековых анахронизмов. Думаем, ни один из серьезных историков не будет возражать против их изучения. И хотя только фиксировать наличие анахронизмов в исторических или литературных произведениях — занятие малоинтересное, ведь важно понять, как они возникают, объяснить закономерности их появления, — для начала просто покажем, как выглядят эти анахронизмы. К примеру, Вергилий в «Божественной комедии» Данте говорит:

…Я от ломбардцев возвожу свой род,

И Мантуя была их краем милым.

Рожден sub Julio, хоть в поздний год

Я в Риме жил под Августовой сенью…

Итак, древний поэт, рожденный «под властью Цезаря», ведет свой род от средневекового народа ломбардцев. Уже странно. У Низами в «Искендер-наме», вышедшей в 1486–1487 годах, есть глава «Поход Искендера на запад и посещение Каабы», из чего следует, что Искендер, — а так называли на Востоке Александра Македонского, — был мусульманином за 1000 лет до рождения основателя этой религии Мухаммеда. И у того же поэта в главе «Искендер вступает в борение с племенами русов» читаем:

Посреди вставали русы; сурова их дума:

Им, как видно, не любо владычество Рума!..

С мощью русов смешалась румийская сила,

Как на лике невесты бакан и белила.

Так Низами сообщает, что во времена Александра Македонского русские были под властью Румского султаната, хотя при традиционных датировках никаких русских не могло быть во времена Македонского, как не было еще и султаната. А персидский и таджикский поэт Джами (1414–1492) в «Книге мудрости Искендера», являющейся поэтическим ответом на «Искендер-наме», пишет:

Когда услышал это Файлакус,

Подвластным странам, — будь то Рум иль Рус,

Он имя Искендера объявил,

Венец и жезл царей ему вручил.

Из этого следует, что и Филипп Македонский (Файлакус), отец Александра Великого (Искендера), тоже знал и о Румском султанате в Турции, и о Руси. Возникает вопрос: или он знал об этих странах в IV веке до н. э., или сам жил в средневековье, о котором и пишут оба автора этих поэм. Нам скажут: чего же вы хотите от поэтов. Они все перепутали, потому что писали не историю народов, а историю «чувств». Но анахронизмов немало не только у поэтов. К месту и не к месту упоминает античность известный историк искусства, архитектор и художник эпохи Возрождения Джорджо Вазари (1511–1574). Между очень отдаленными временами он зачастую не видит большой разницы. В частности, пишет о том, что в античных крепостях предусматривали помещения для артиллерии. И кстати, о термине «античный». Ни в одном произведении XIII, XIV, начала XV веков не найдете вы слова «antico». Оно вошло в обиход только во второй половине XV века. Логично предположить, что его применяли к каким-то поделкам недавнего прошлого, имея в виду определенный временной рубеж. В языковой среде это в порядке вещей. Например, произнося словосочетание «доперестроечные времена», мы понимаем, что речь идет о нескольких годах, предшествовавших приходу к власти Горбачева, а не об эпохе Ивана Грозного, например, хотя Иван тоже царствовал до Горбачева. Сочинения флорентийца Дж. Вазари, по мнению искусствоведов и историков, наполнены «глупостями и небылицами», но ведь не только он считал Ливия и Саллюстия, Вергилия и Овидия жившими незадолго до изобретения книгопечатания. Цицерона тоже полагали средневековым автором. Вазари утверждает, что «старые» греки доделывали мозаики, начатые «древними» греками! О ком это?.. Причинами быстрой перемены

древнихгреков на

старых, а затем и на

новыхмогли стать, во-первых, чума XIV века, ополовинившая население Европы, а во-вторых, колоссальное унижение христианского мира, потеря Царьграда в 1453 году. Шли войны с турками, а страдали как раз греки. Вот и рубеж для слова «antico». Мастера эпохи «Возрождения античности» прямо продолжали традиции художников-«антиков»:

«Художники эти, как лучшие и единственные в своей профессии, приглашались в Италию, куда вместе с мозаикой завезли и скульптуру и живопись в том виде, в каком они были им известны, и так они и обучали им итальянцев…»

Это написано еще до того, как Скалигер обнародовал свою хронологию. А на многих картинах художников Средних веков и Возрождения можно видеть античность вперемешку со средневековой атрибутикой. Но и в этом случае нам могут возразить: чего ждать от художника! Натура увлекающаяся, «я так вижу», и всё такое… Тогда дадим слово путешественникам тех времен. Они люди серьезные, им, в отличие от поэтов и художников, выдумывать нет нужды; сами все видели, или от очевидцев слышали. И о чем же они сообщают? Об очень интересных вещах. Марко Поло пишет не только людях с песьими головами, но и о том, что Александр Македонский воевал с татарами и построил с этой целью крепость на Кавказе. Об этом известно и другим деятелям того времени, например, Ламберу ле Тору. Подобные недоразумения можно также встретить у Плано Карпини, Рубрука, Клавихо и прочих, якобы ходивших в неведомую даль — в Самарканд, Монголию и Китай — свидетелей, оставивших свои записи. А один из самых авторитетных авторов, современник «монгольского» периода Рашид-ад-дин в своей книге, в главе «Повествование о Кубилай-каане» рассказывает о рубежах государства китайского императора вот что:

«С восточной стороны непосредственно с побережья океана и границы области киргизов каан не имеет ни одного непокорного».

Комментаторы его текстов обычно не упускают возможности пояснить читателю, что имеет в виду автор. Но в этом случае они молчат. Сказать-то нечего, ведь где Китай, а где Киргизия? Где в Киргизии океан? Комментаторам не хватает смелости заявить, что под киргизами Рашид-ад-дин имеет в виду корейцев, потому что такое объяснение может быть ужасным для них. С другой стороны, возможно, что Китаем называлась во времена Рашид-ад-дина не та земля, которую называют так теперь. Учитывая, что «в древности» Каспийское море считалось заливом Внешнего океана, здесь можно поискать и «Китай» XIII века, но это еще более ужасно для историков, потому что разрушает всю скалигеровскую историю в ее привязке к географии. Кстати, наш современный Китай назывался в старину страной Сер, а никаким не Китаем и даже не Чином. Монах Рубрук, совершивший путешествие в Монголию времен Чингисхана, довольно правдоподобно описывает путь по берегам Черного моря. Он правильно пишет имена царей XIII века, но вот время их царствований в его записках — никуда не годится. Так, Андроник II Гид умер в 1235 году, Феодор I Ласкарис на тринадцать лет раньше, а Феодор II Ласкарис воцарился лишь через двадцать лет после Гида, в 1255 году, между тем Рубрук в своем походе «встречает» Гида и Ласкариса (неизвестно, какого) одновременно. У турок только Осман (1288–1326) принял титул султана, через 33 года после смерти Феодора II Ласкариса и через 53 года после смерти Андроника Гида, а Рубрук утверждает, что Синоп уже в их время принадлежал султану. Еще интереснее: в первом издании книги написано, что Скифия (Scythia) не повинуется тартарам. Но ведь Скифия по всем другим первоисточникам занимала всю южную Россию, то есть была на месте Украины, в том числе и Киевского княжества, и не быть под властью тартар не могла! И вот, чтобы затушевать эту несуразность, неизвестный позднейший корректор переименовывает Скифию в какую-то Цихию, причем в разных рукописях написано то Zikia, то Ziquia, Zichia, Zithia, Zittia, а первоначально все же — Sсythia. Если же вспомнить, что Скифия уничтожена готами в III веке н. э., то «свидетельство» Рубрука становится совсем плохим. Или вот, он пишет:

«Затем к югу находится Трапезундия, которая имеет собственного государя по имени Гвидо (Андроник II Гид), принадлежащего к роду императоров константинопольских; он повинуется Тартарам».

Здесь полная нелепица; никаким татарам Гид не повиновался. (впрочем, необходимо заметить, что книга Рубрука должна служить примером не анахронизма, а подделки: это не записки путешественника, а роман, причем написан он не в XIII, а в лучшем случае в XV веке.) В разговоре об анахронизмах наши оппоненты могут придраться и к свидетельствам путешественников: де, языков не знали, не понимали, где бродят. Географических карт, опять же, не было, а потому анахронизмы и нелепицы были неизбежны. Ну, тогда дадим слово историкам. Эти сидят, изучают, мыслят, а потом как скажут… Начнем с историка Иордана (VI век н. э.):

«Филипп же, отец Александра Великого, связав себя дружбой с готами, принял в жены Медопу, дочь короля Гудилы, с целью укрепления Македонского царства через такое родство».

Здесь беда такая: во времена Александра, как уже сказано, не было русов, но ведь не было и готов. Стало быть, Иордан, очень авторитетный историк, допускает анахронизм. Можно ли верить другим его сообщениям, если в этом случае он — не прав? А если мы будем верить другим его сообщениям, то почему же нам не верить как этому, так и следующему, хоть здесь между упомянутыми персонами три века, согласно традиционной истории:

«И когда Гай Тиберий, уже третий, правит римлянами, готы все еще твердо сидят, невредимые, в своем государстве».

Или:

«Затем Дарий, царь персов, сын Гистаспа, пожелал сочетаться браком с дочерью Антира, короля готов…»

Иордан понимал, что геты и готы — одно и то же племя. Современные историки этого не понимают. Или наоборот. А в следующем откровении историка вы — еще того не лучше, — встретите готов за полторы тысячи лет до их появления на свет, у стен… Трои:

«При такой удаче готы, вторгшиеся в области Азии, забрав добычу и награбленное, снова переплывают Геллеспонтский пролив; по пути они разоряют Трою и Илион, которые, едва успев лишь немного восстановиться после Агамемновой войны, снова оказались разрушенными вражеским мечом».

Трудно сказать, по какому летосчислению меряет Иордан историческое пространство. В следующем эпизоде упомянут Юстиниан, византийский император VI века:

«Так славное королевство и сильнейшее племя, столь долго царившее, наконец почти на 2030-м году покорил победитель всяческих племен Юстиниан-император через вернейшего ему консула Велезария».

Здесь самое время перейти к средневековым византийским историкам. Читая их, понимаешь, что никакого другого Рима, кроме своего родного Константинополя (Царьграда) они не знают, а в своих сочинениях постоянно «вспоминают» названия племен, городов и вещей, которые должны были уже выйти из употребления. В частности, под тавро-скифами всегда имеют в виду русских; турков называют персами, а Багдад — Вавилоном. А Пселл (XI век) пишет, что Василий II «дворцовую казну увеличил до 200 тысяч талантов», но таланты античная монета, и Василию II взять ее было неоткуда. Султан Селим считал русских — турками; а Мавро Орбини (XVI век) вообще не видит разницы между турками, татарами, русскими, славянами, причисляя их всех к славянам, вышедшим из Мидии близ горы Арарат, к которой пристал Ноев ковчег. Силы «руссов» неисчислимы, задолго до Петра Великого они имеют колоссальный флот:

«Принимали они (славяне) участие и в опустошительных походах в Европу и другие страны. При этом, по свидетельству Герберштейна, по имени предводителей тех походов всех их называли готами. Нанесли руссы большой урон и Греческой Империи. При императоре Льве Лакопене в Большом море флотилия из 15 000 парусных судов с неисчислимым, как пишет Зонара, количеством воинов внутри, осадило Константинополь. То же повторилось и при императоре Константине Мономахе. На основании этого можно судить о величие и могуществе славянского народа, сумевшего в короткое время создать столь великий флот, что прежде никакому другому народу не удавалось. Однако греческие писатели, стремясь возвеличить деяния своего народа, пишут, что руссы вернулись домой почти с пустыми руками. Еремей Русский в своих анналах, напротив, свидетельствует о том, что руссы перебили многих греков и вернулись домой с большой добычей».

Интересно, что русских причисляет к туркам и современник Скалигера, историк Жан Боден (1530–1596). Мы тут постараемся цитировать этого автора как можно больше; некоторые его высказывания вообще сшибают с ног. Например, утверждается, что если бы галльский проконсул слушал не приказы Сената, а советы Демосфена, то император Священной Римской империи германской нации Карл V, воюя с Османской империей (в XVI веке), смог бы избежать поражений в ходе пунических войн (во II–III веках до н. э.):

«По мнению неопытных и несведущих людей, для Карла V было выгодно убить послов Рихена и Фредоса и скрыть, что они были убиты его людьми, потому что они имели своими союзниками армию турок. Все же это преступление не только оказалось подлым, но и обернулось самым пагубным образом против Карла V и его страны, став поводом для великой войны, в которой христианское королевство запылало в огне. Разрушение Коринфа и поражение Тарента не имели какой-либо иной причины, кроме оскорбления послов».

Карл V жил в 1500–1558 годах, Коринф был разрушен римской армией Луция Муммия в 146 году до н. э., Тарент захвачен Ганнибалом в 212–209 годах до н. э. Так когда же были Пунические войны? Во времена Карла V. С точки зрения традиционной истории бред, но в нашей версии, допускающей передатировку «по синусоиде», логично. Жан Боден не указывает в своих текстах дат жизни большинства упоминаемых им лиц, поэтому позвольте нам и дальше в скобках дополнять его традиционными датами:

«Тот, кто рассказывал о войнах Генриха (II Валуа, 1519–1559), я упущу имя этого историка, кто воевал в книге с императором Карлом V (1500–1558) и принимал решения и за того и за другого, окружил короля такой лестью, так засыпал его славословиями, что даже Генрих не мог выносить его восторгов без отвращения; с другой стороны, Карла он обвинил в таких грехах, как безнравственность и подлость. Этот „хороший“ человек не понимал, что и лесть и упреки могут быть одинаково оскорбительны, особенно если речь идет о собственном короле, от которого зависели вопрос войны с врагами упомянутого лица, победа над ними и, самое главное, договор о его [короля] женитьбе. В результате он единодушно признан всеми лживым как историк и пристрастным как судья. Не менее безрассуден был в своих оценках и Джовио (XVI век), когда он не встретил согласия с собственным мнением у мудрого Селима (1467/68 или 1470–1520) и Исмаила (1487–1524), затем у Карла V и папы Павла (1468–1549), а также и у других королей. Я согласен с позицией Ксенофонта (430–354 до н. э.), Фукидида (460–396 до н. э.), Светония (70–140), Гвиччардини (1483–1540), Слейдана (1506–1556), которые отваживались на собственное мнение, но делали это довольно редко и осмотрительно».

Все перечисленные авторы показаны Боденом, как его недавние предшественники. «Древние греки» Ксенофонт и Фукидид жили самое большее за 150–200 лет до него. Действительно «древность», если вникнуть в смысл слова: ведь это столько же, сколько от нас до А. С. Пушкина. Ни из чего не следует, что от Ксенофонта и Фукидида до Бодена и Скалигера два тысячелетия:

«…Фукидид превозносил Перикла (ок. 494–429 до н. э.), а Слейдан — короля Франции и герцога Саксонского. Дю Белле и другие искали правды, а Слейдан присваивал себе награды, которые те отклоняли, поссорившись с соотечественниками. Если кто-либо неизвестный голословно утверждал что-либо, то они требовали в подтверждение необходимых доказательств или сами находили их, приняв безоговорочно слухи толпы, молву. Это является общим для всех, кто вместе с Гвиччардини (1483–1540), Плутархом (ок. 45 — ок. 127), Макиавелли (1469–1527), Тацитом (ок. 55 — ок. 120) пытается вывести на чистую воду чьи-то тайные планы и разоблачает различные военные уловки.

Слейдан был представителем короля Франции и очень часто участвовал в посольствах в другие страны. Но так как он планировал писать в основном о религии, у него не было причины разглагольствовать о чем-то другом. Он не только не привел главных и второстепенных аргументов, но также пренебрег и книгами о религии, написанными обеими сторонами, что многим неприятно.

Никто, конечно, не увидит ничего предосудительного в том, что человек интересуется историей древних (столетней давности) и делает государство предметом своих исследований. Это касается прежде всего таких писателей, как Монстреле (1400–1453) и Фруассар (1337–1404). У них великое множество всякой всячины, тех самых подробностей, безделиц, которые и открывают нам картины древности; да и современные времена не были ими опрометчиво обойдены. Та же картина была найдена мною у Эмилия, опустившего многие вещи, уже описанные другими. Подобный характер носят труды Льва Африканского, Альвареса (1465–1541) и Гаци, который подошел к материалу столь отстраненно, не определяя его значения, что в глазах инквизиции просто рябило от всевозможных вариаций и подробностей.

Но эти вещи более устраивают нас в трудах греков или римлян, которые имели дело только с гражданскими и военными занятиями, иногда их материалы описывают какое-либо конкретное памятное событие, как, например, у Ливия — горящая столица в пожаре гражданской войны, а у Тацита — рассказ о великом огне пожара, уничтожившем двенадцать районов города. Между тем не только совершенно заурядные авторы, но даже и очень известные описывали невероятные чудесные ясновидения. Так, даже весьма высоко оценивавший себя Цезарь (100–44 до н. э.) писал в „Гражданской войне“, что однажды статуи покрылись испариной, и это показало преступнику презрение к нему и богов и людей.

В отношении Ливия: он обличал всех в вере в приметы, точнее, я бы сказал, в суевериях, ибо во всех этих рассуждениях о том, что поведали коровы, или как сгорели служащие государственного учреждения, или почему статуи покрылись испариной, или о том, что бог явился Ганнибалу, а шестимесячный ребенок провозгласил своим криком победу, люди не были беспристрастны…»

В книге «Метод легкого познания истории» Боден упоминает эллинистического поэта и ученого Каллимаха (III век до н. э.), а вскоре сообщает читателю название книги, написанной этим эллином: «История борьбы поляков против турок». Где античный грек мог бы отыскать поляков и турок — загадка.

«В наше время (в XVI веке) Павел Джовио, во всем следуя Полибию (II век до н. э.), тоже решил разделить всеобщую историю, правда, на свои собственные периоды», —

пишет Боден. Уже видно, что вплоть до торжества скалигеровщины уживались разные «периодизации» истории. Далее поясняется, чем отличается Джовио от Полибия. Оказывается, не интервалом в 1800 лет, а тем, что один лично участвовал в событиях, а другой отсиживался в Ватикане:

«Полибий долгое время занимался военными и гражданскими дисциплинами, ни один ученый муж не имел такого опыта. Полибий был признанным вождем в своем государстве среди рядовых граждан. Уже обогащенный большим опытом, он стал врачом. Полибий много путешествовал; объехав большую часть Европы, побережья Африки и Малой Азии, он мог изучить традиции многих народов. А Павел Джовио, как он сам хвастался, оставался в Ватикане в течение тридцати семи лет. Первый был наставником, помощником и советчиком Сципиона Африканского (военачальник II века до н. э.) повсюду, во всех его войнах, а последний был ежедневным советником папы. Когда его спросили, почему он пишет вещи, которые заведомо являются фальшивыми, или скрывает то, что является правдой, то он ответил, что делает это потому, что так нужно его друзьям. Кроме того, он считал, что потомки будут верить ему бесконечно, вознесут похвалу и ему, и его соотечественникам. Жорес Парижский определенно дал окончательное доказательство этому, когда выразил уверенность, что выдуманные басни об Амадисе будут нести не меньше правды и вызывать не меньше доверия, чем написанное Джовио. Недостатки его были бы еще разительнее, если бы он распространял придуманную им ложь в интересах какого-либо государства. Является фактом, хотя Ксенофонт и Платон и ставили это под сомнение, что если ложь для кого-либо служит основой в жизни, то, действительно, в истории ему всегда найдется место. Как-то кардинал Виссарион (1395–1472) сказал, что когда он заметил, как многие из тех, кого он осуждал, обращались к богам с глупыми восхвалениями Риму, то он действительно стал очень сильно сомневаться, были ли правдой вещи, описанные древними. Таким образом, лживые истории разрушают веру во все остальное».

Итак, мы видим, что историки Иордан и Боден тоже сильно грешат «анахронизмами». Другие историки в этом отношении ничуть не лучше. Плотин (204/205–269/270) пишет «Жизнеописание римского папы Петра VII», хотя от Св. Петра до наших дней римских пап с этим именем не было! Турпиан и Эйнгард пишут «Жизнеописание Карла Великого», причем две книги об основных периодах правления императора, а третья — о его деятельности до 1490 года, хотя этот Карл… почил в 814 году, если верить традиционной истории. Евагрий Схоластик пишет шесть книг о римской церкви и империи от 435 до 595 года от РХ. «Он начинает там, где заканчивается троянская история», — замечает по этому поводу Жан Боден. Иоханн Тритемий Германец пишет о делах средневековых франков, начиная с 433 года до Рождества Христова (!) и по 1500-й год от оного Рождества. Наконец, Констант Герман Эмунд пишет книгу «Об отношениях герцогов Бургундского, Фландрского, Брабантского и Голландии: история от Троянской войны до императора Карла V», а Вильгельм Парадиний — «Книгу, касающуюся древнего государства Бургундия». Нет слов… В довершение картины напомним факт, вам известный, но на который вы, может быть, не обращали никогда внимания: средневековая история Руси IХ—XII веков называется историей Древней Руси! Вот это и есть тот уровень «древности», к которому надо поднять из глубины времен историю Египта, Месопотамии, Китая, Индии, Греции и Рима. Интересное «Сказание Иоакима» о доваряжском времени Руси, изобилующее не соответствующими традиционной истории подробностями, было известно Карамзину, в его библиотеке находилось и «Сказание о Словене и Русе». Но Карамзин отказался писать эту «древнюю историю». Он начал историю Руси с призвания варягов. Таким образом, только с XIX века из истории Руси исчезли анахронизмы, причем по одной-единственной причине: их «вычистили». А в Европе даже после того, как в XVII–XVIII веках скалигеровская версия истории стала широко известной, массы историков продолжали придерживаться «неправильных» представлений, базируясь не на этой новой идеологии, а на известных им летописных источниках. До Карамзина так было и у нас. Русский историк петровских времен А. И. Лызлов сообщает:

«О сих татарех монгаилех, иже живяху в меньшей части Скифии, которая от них Тартариа назвалась, множество знаменитых дел историкове писали. Яко силою и разумом своим, паче же воинскими делы на весь свет прославляхуся… Никогда побеждени бывали, но всюду они побеждаху. Дариа царя перскаго из Скифии изгнаша; и славнаго перскаго самодержца Кира убиша… Александра Великого гетмана именем Зопериона с воинствы победиша; Бактрианское и Парфиское царства основаша».

Мы тут видим, что тысячу лет спустя после Иордана русский историк подтверждает, что татаро-монголы XIII–XIV веков колотят героев античной древности. Прав Лызлов, или не прав, мы тут не обсуждаем; мы говорим о том, что и после появления хронологии Скалигера продолжают бытовать мнения, которых придерживались Иордан, Орбини и другие. Кстати, Орбини писал, что славянский народ:

«…озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во вселенной; разорил Персиду: владел Азией, и Африкою, бился с египтянами и с великим Александром; покорил себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю; завладел Моравиею, Шленскою землею, Чешскою, Польскою, и берегами моря Балтийского, прошел во Италию, где много время воевал против Римлян».

В «Истории Ромеев» Никифора Грегоры, в которой описывается время крестовых походов, упоминается о договоре «начальника скифов с генуэзцами». Историк Гейд в «Истории Левантийской торговли в средние века» (1879) пишет о «северных скифах Чингис-Хана». А возвратясь к Лызлову, обнаруживаем в его скифской истории, в главе о вере и обычаях крымских татар во время войны и во время покоя, стихотворение древнеримского поэта Овидия (I век н. э.) в собственном переводе Лызлова:

И что творят сарматы страшные и злыя,

Такожде таврицкия народы иныя.

Егда в зиме померзнут Дунайские воды,

Скачут тамо через реку на конех в заводы.

Русский гений, Михайло Васильевич Ломоносов, в «Древней Российской истории» пишет:

«О грамоте, данной от Александра Великого славянскому народу, повествование хотя невероятно кажется, и нам к особливой похвале служить не может, однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают, что, кроме наших новгородцев, и чехи оною похваляются».

«Длугош свидетельствует, что во время междоусобной войны Иулия Кесаря и Помпея некоторое число римлян, оставив Италию, на южных берегах варяжских поселились и создали город, проименовав его Ромово, который долго там был столичным. Из польского летописца Матвея Меховского согласный сему довод имеем, что в Пруссию преселилось много римского народу и разделилось по Пруссии, Литве и Жмуди… Должно мне упомянуть о происхождении Рурикове от Августа, кесаря римского, что в наших некоторых писателях показано. Из вышеписанных видно, что многие римляне преселились к россам на варяжские береги. Из них, по великой вероятности, были сродники кое-нибудь римского кесаря, которые все общим именем Августы, сиречь величественные или самодержцы, назывались. Таким образом, Рурик мог быть кое-нибудь Августа, сиречь римского императора, сродник».

Другой историк XVIII века, В. Н. Татищев в «Истории российской» писал:

«…из Диодора Сикилиского и других древних довольно видимо, что славяне первее жили в Сирии и Финикии… Перешед оттуду обитали при Черном мори, в Колхиде и Пофлагонии, а оттуда во время Троянской войны с именем Генети, Галли и Мешини, по сказанию Гомера, в Европу перешли и берег моря Средиземного до Италии овладели, Венецию построили и пр., как древние многие, особливо Стрыковский, Бельский и другие, сказуют».

Опять же напоминаем, что мы тут говорим не о правдивости сообщения, а о противоречиях и анахронизмах. В этом сообщении В. Н. Татищева для нас интересно, что в число древних авторов вместе с Диодором и Гомером попали Стрыйковский, Бельский «и другие», творившие за 200 лет до Василия Никитича. Продолжать можно долго; можно половину книги посвятить анахронизмам, кои в изобилии наполняют книги писателей, путешественников, историков. Анахронизмы можно найти у скульпторов и в живописных полотнах, и даже в убранстве архитектурных памятников. Но мы остановимся на уже сказанном. И посмотрим, как относятся к этому явлению — к изобилию документов, противоречащих скалигеровской версии, — современные историки, ее апологеты? Они объявляют все подобные письменные свидетельства ложью или подделкой. Не анализируют развитие искусства, литературы, науки, и просто выводят из научного обращения неугодные им тексты. Например, многие ли из вас слышали о Мухаммаде ал-Ауфи? Это очень известный в исторических кругах арабский летописец XIII века. Кое-что из его сообщений противоречит общепринятым представлениям. Поэтому его труды вам найти не удастся, а в «исторических сборниках» его сообщения… редактируют и сокращают в нужном «ключе». Судите сами. Ал-Ауфи пишет:

«Русы… постоянно занимаются разбоем и знают только одно средство добыть себе пропитание — меч. Если кто-нибудь из них умрет, и после него останутся сын и дочь, то все имущество отдают дочери, а сыну не отдают ничего, кроме меча, говоря ему: „Твой отец добыл имущество себе мечом“. Так было до тех пор, пока они не сделались христианами в трехсотом году Хиджры. Приняв христианство, они вложили те мечи в ножны. Но так как они не знали другого способа добывать себе пропитания, а прежний теперь был для них закрыт, то их дела пришли теперь в упадок, и жить стало им трудно. Поэтому они почувствовали склонность к религии ислама и сделались мусульманами. Их побуждало к этому желание получить право вести войну за веру».

Это — полная цитата. А в сборнике «Древняя Русь в свете зарубежных источников» на стр. 233 сказано лишь о том, что ал-Ауфи описывал принятие русами христианства. Казалось бы, вызывает у вас текст какого-либо автора сомнения, так анализируйте весь текст, или откажитесь от него целиком, оставив разбираться других исследоателей. Нет: текст от читателя скрыли, и только те его слова, которые были удобными для составителей «истории», тому же читателю предоставили в качестве доказательства своих теорий. А ведь это подлог. Другой пример. В. Н. Татищев, опираясь на ныне утраченный источник — Иоакимовскую летопись, сообщает о таком не совпадающем с традиционными представлении факте: город Словенск был построен на берегу Ильмень-озера в 3099 году. Неизвестно, как считал года летописец. Если от Сотворения мира, то это, по современным представлениям, около 2409 года до н. э. Рановато, конечно. Может, счет шел от какой-то другой эры? Но вот наши современники, историки (!!!) А. Бычков, А. Низовский и П. Черносвитов вместо анализа текста ошарашивают такой «оценкой»:

«…возвращаясь к „Иоакиму“, хотелось бы понять: что дало ему, как и многим, многим другим, моральное право на такие беззастенчивые спекуляции? Или он совсем не понимает, что делает?»

Проще проявить «бдительность», чем систематизировать анахронизмы, искать закономерности в их бытовании. Ведь чтобы заняться такой работой, надо усомниться в единственно верном, непобедимом учении «скромного филолога» Скалигера. Ученые скалигеровской школы на это просто неспособны. А мы не постесняемся заняться поиском закономерностей, которые, уверяем вас, приведут к интереснейшим результатам!

Синусоиды

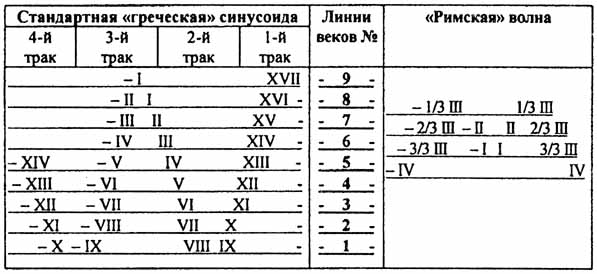

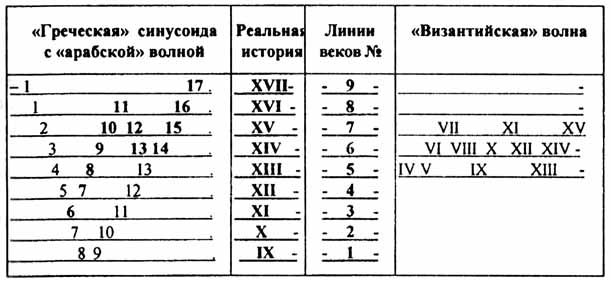

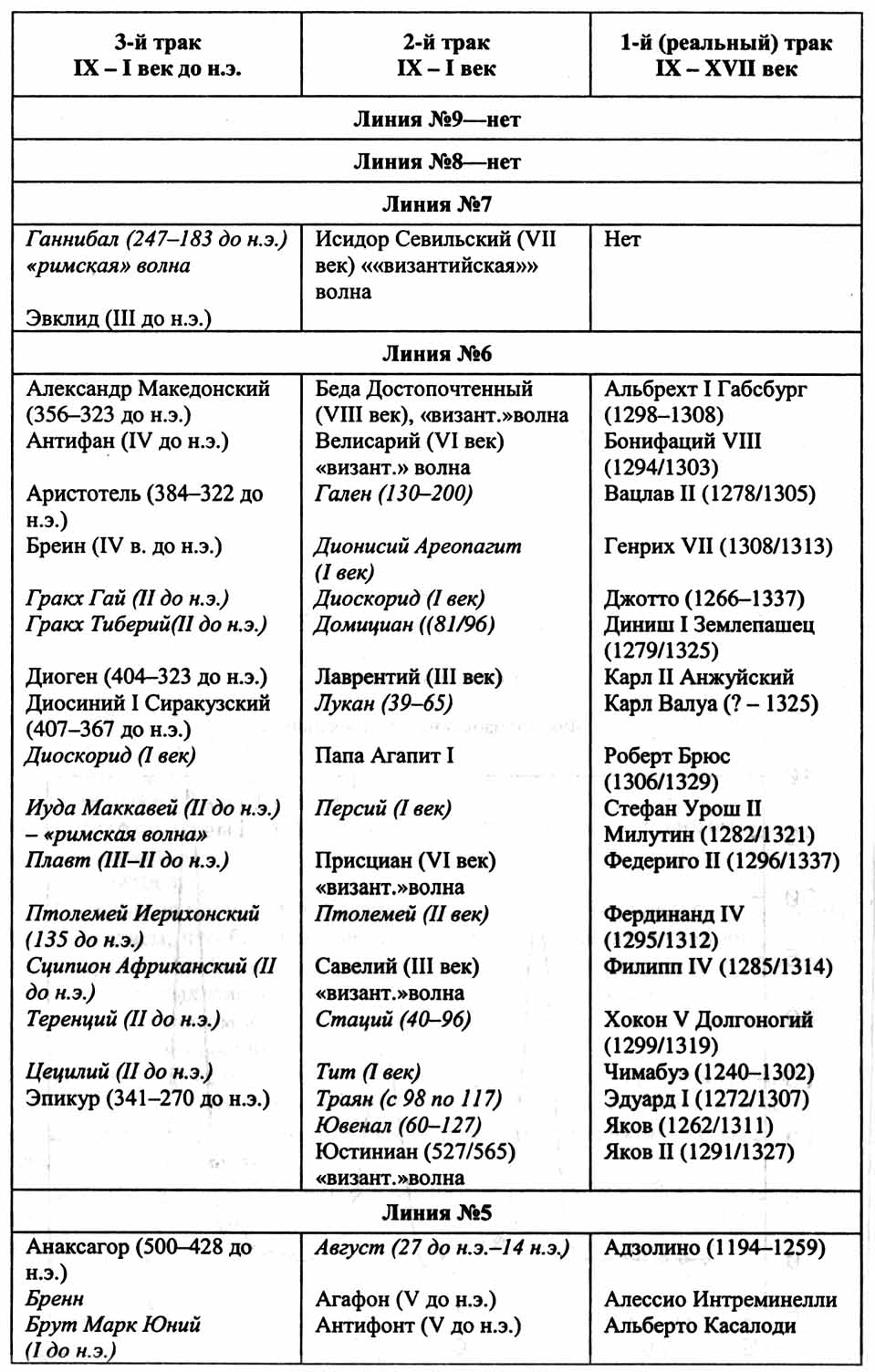

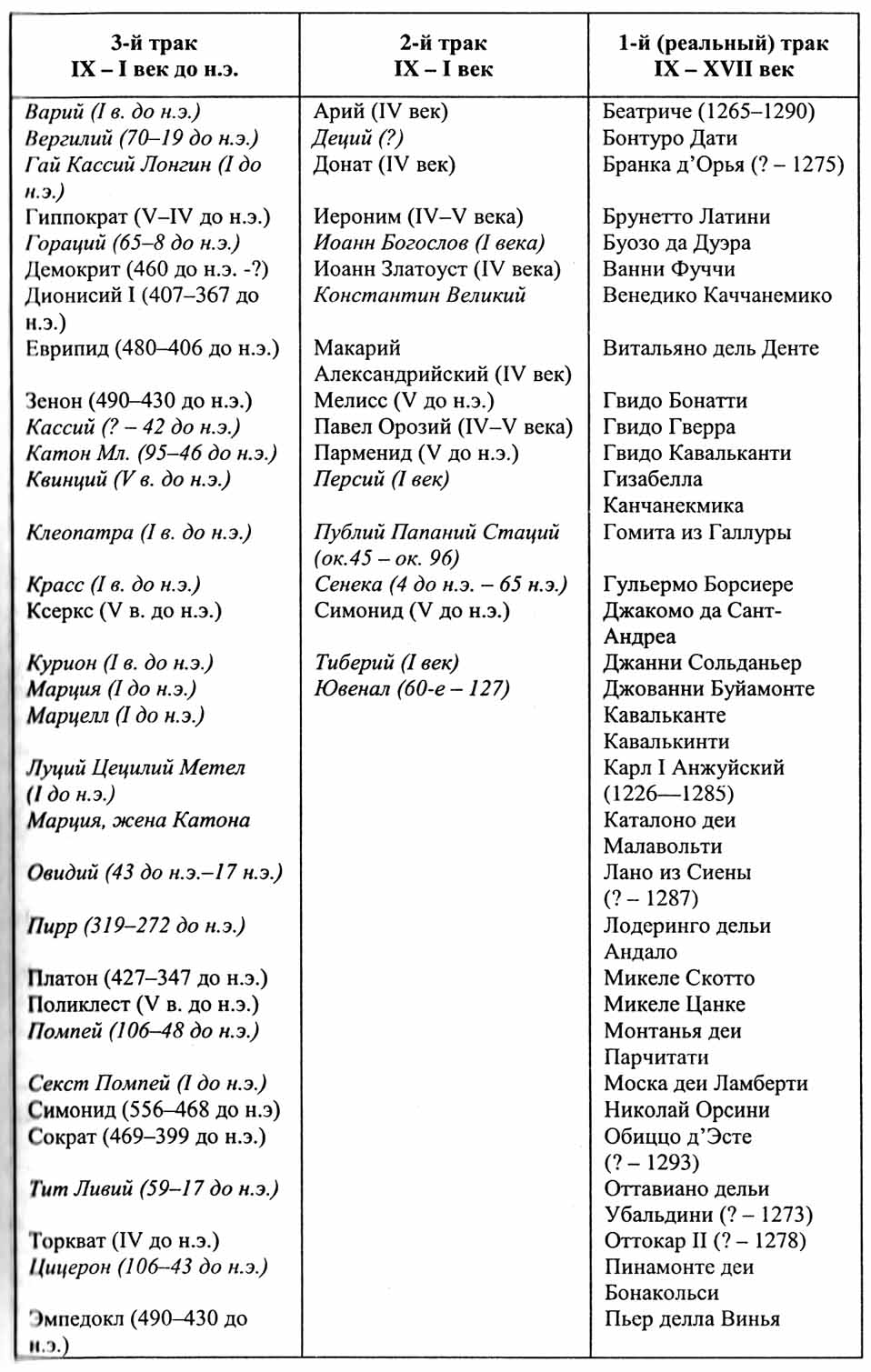

О том, что искусство, наука и литература античности и средневековья имеют «параллели», известно давно. Можно сказать, как только появилась хронология Скалигера, так они сразу и выявились. В конце концов, сам термин «Возрождение» ввел Жюль Мишле только в 1838 году потому, что художники, ученые и писатели XIV–XVI веков, как полагают, возрождали именно античность. Вся последовательность веков может быть разбита на «кусочки». Каждый такой «кусочек» можно назвать «траком веков». Если сначала вся последовательность имела такой вид:

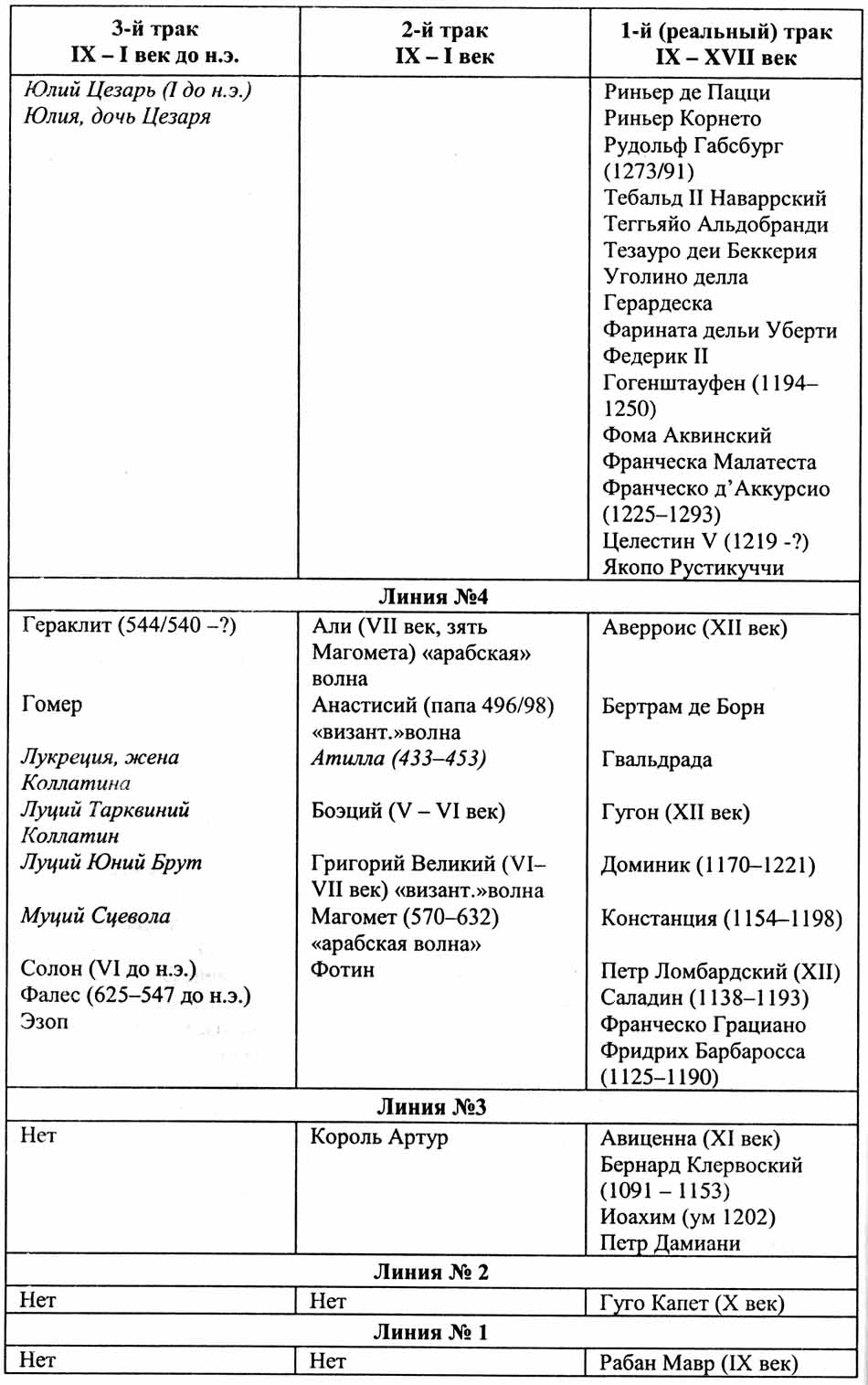

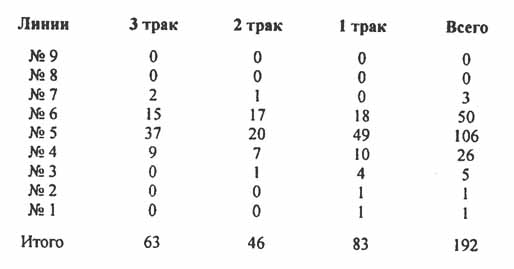

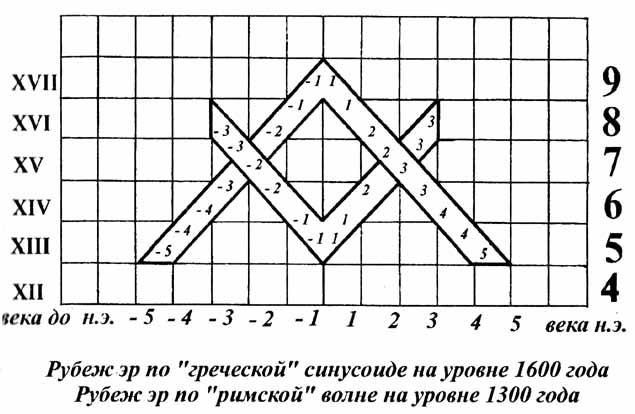

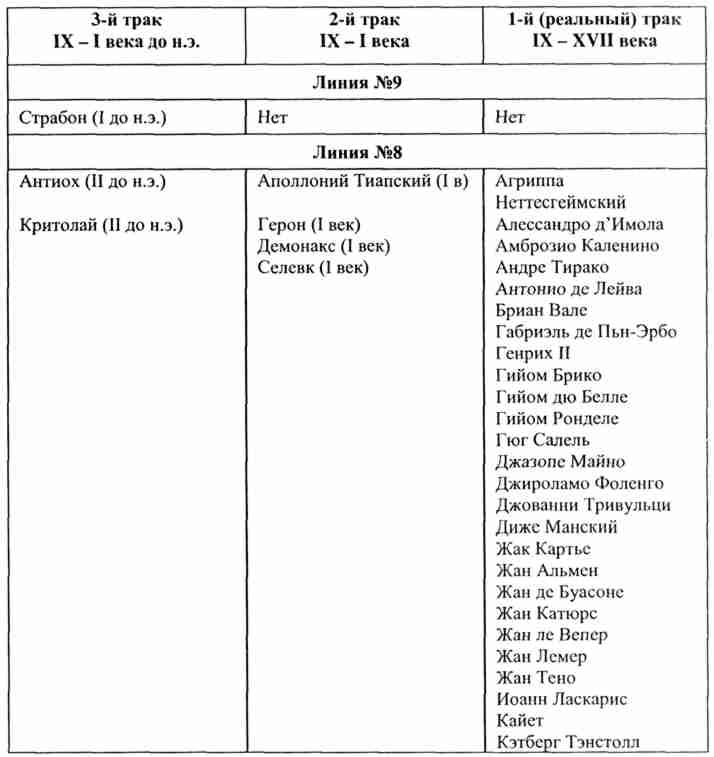

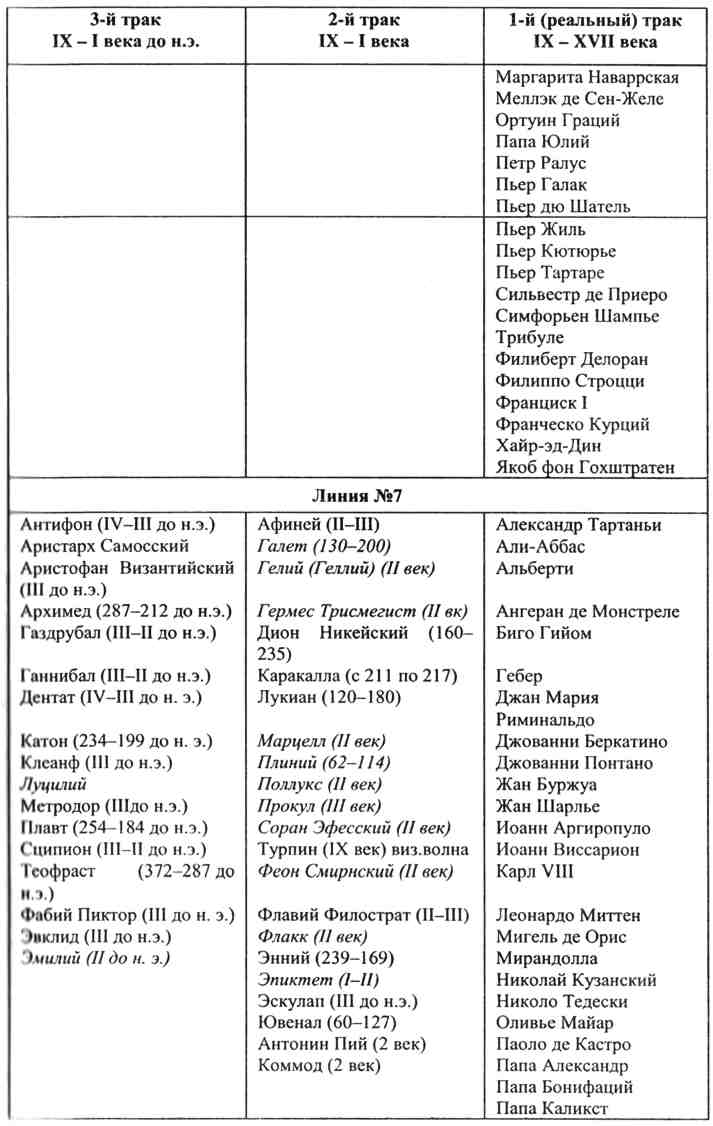

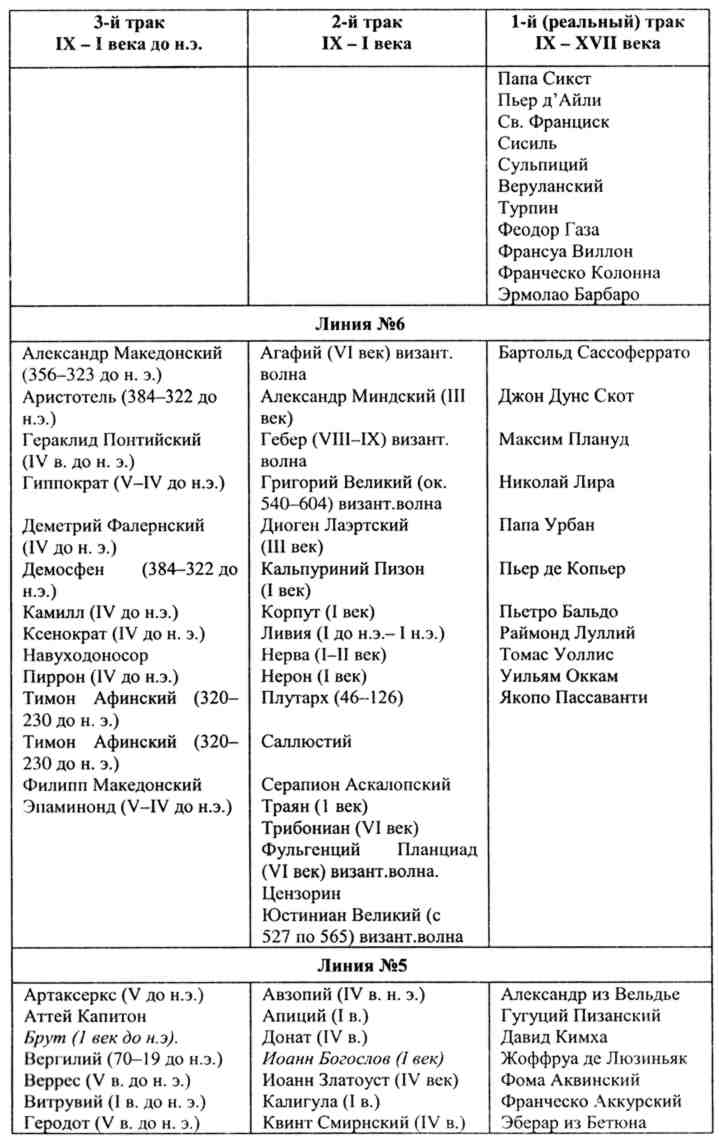

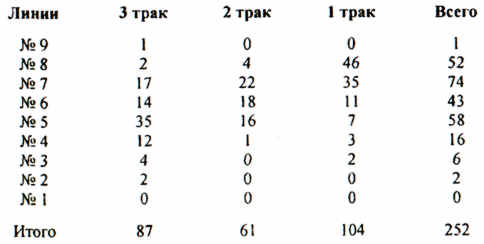

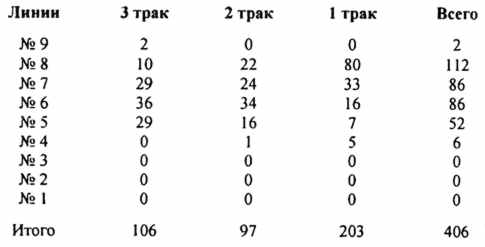

— IX–VIII–VII–VI–V — IV–III–II–I +I +II +III +IV +V +VI +VII +VIII +IX +X +XI +XII +XIII… …то теперь ее можно представить так: 3-й трак = — IX–VIII–VII–VI–V — IV–III–II–I 2-й трак = — I +I +II +III +IV +V +VI +VII +VIII 1-й трак = +IX +X +XI +XII +XIII +XIV +XV +XVI +XVII C минусом — века до н. э., с плюсом — века н. э.

Между соседними веками по разным тракам легко найти параллельные события и явления. Повторяются стили искусства, а иногда и герои. Но есть особенность: четные траки (2-й, 4-й и другие) имеют регрессный ход. Здесь наша история выглядит так, будто она течет вспять. Такая ситуация хорошо знакома историкам, она не раз описана ими: количество городов уменьшается, население в них сокращается, грамотность падает. И в истории литературы мы видим сходную картину: количество произведений (и мастерство писателей) на 2-м траке «падает» от века к веку, становясь всё примитивнее, от римского расцвета I–II веков и до полного исчезновения к VIII веку н. э. Так же и художники опираются на технические приемы и навыки предшественников. И также в «темные века» (VI–VIII) их умение кончается. Остаются только островки, вроде Вестготского и Остготского королевств. И эти островки, как, видимо, считают историки, спасают всю их историю, но на самом-то деле не спасают, а окончательно делают такой ход событий бредовым! Все приходит в норму лишь в том случае, если четные траки «перевернуть», направив «ход событий» в другую сторону. Как только мы это сделали, так сразу поняли, что составленная в XVI–XVII веках хронология имеет волновой характер и выстраивается в структуру веков, которую можно назвать «синусоидой».

Подобная структура возникла не сама по себе, а от замысла автора хронологии, И. Скалигера. Это тем более вероятно, что незадолго до него идею циклизма развивал Никколо Макиавелли (1469–1547). Она заключается в том, что ситуации, имевшие место в прошлом, повторяются: таково божественное провидение. Если Скалигер стоял на сходной точке зрения, то ему не надо было даже искать древние документы: повторяй в прошлом события вчерашнего дня, и не ошибешься. Ведь этот хронолог занимался совсем не выяснением Истории, а привязкой ее к библейскому Сотворению мира. На самом же деле нет никаких оснований для иного вывода, кроме того, что история человечества цельна, последовательна и непрерывна; если и происходили какие-то «регрессы», то локально и непродолжительно. Когда эту цельную и не очень длинную историю разделили как бы на кусочки, и «кусочки» эти выстроили друг за другом, то и получилось то, что называется теперь «традиционной историей», в которой стили искусства и литературы, научные открытия, экономические теории, законодательство и многое прочее «развивается» волнообразно. С IX по XVII век нашей действительной истории, на 1-м траке, который и представляет из себя реальную последовательность событий, достижения античности «вспоминаются» с той же скоростью и в той же последовательности, с какой античность развивалась с минус IX до минус I века, на 3-м траке. Мало того, что по теории вероятности такое повторение попросту невозможно, так еще ученые сами сообщают публике, что «возрождение» началось только с XIV века, когда, дескать, средневековые люди «впервые откопали» античные произведения искусства и литературы. Как же могли они столь последовательно «откапывать» их от XIV до XVII века?.. А на 2-м траке, с минус I века и по VIII-й включительно, достижения античности с той же скоростью забываются, чего вообще не может быть. То есть забываться-то достижения могут; невозможна событийная и стилистическая зеркальность этого процесса. Нам тут могут возразить: даты жизни писателей (а также царей, художников, полководцев, священников и прочих) этого 2-го трака опровергают нашу версию. Но ведь в том-то и заключается работа хронолога, чтобы вычислять даты. Надо же понимать, что до весьма недавнего прошлого не было у людей паспортов, и не записывали в метрики данных о рождениях и смерти. Не велось статистического учета. Никто не считал среднюю продолжительность жизни, и не было стройной хронологической системы, в которой записанным друг за другом писателям, философам и прочим были бы точно и сразу по рождению или смерти приписаны даты жизни, да еще выданы свидетельства, что имярек писатель или философ. Мы даты их рождений и смертей имеем теперь только в результате вычислений хронологов, да к тому же сделанных не для всех. Отсутствие точных дат в некоторых случаях уже подозрительно, ведь обычно скалигеровцы не церемонятся; если известно, что кто-то жил, допустим, в IV веке, ему тут же устанавливают годы жизни. Современников же, живших на рубеже веков, легко «развести по линиям»: одного в III век, другого — в IV-й. Фактические даты потом «уточняются» (но так и остаются разночтения, например, в светской и церковной истории). Однако писатель должен опираться на опыт предшествующих поколений. Проявляется это, во-первых, в том, что писатель III века ссылается на писателя II века, писатель II века — на писателя I века и т. д. Понятно, что в пределах одного века это происходит само собой (хотя иногда оказывается, что старики ссылаются на молодых), а другие ссылки в пределах регрессного трака могут оказаться фальсификацией. Во-вторых, дело не только в упоминаниях предшественников, но и в идеях. Писатель, как и философ, опирается на идеи живших до него мыслителей, развивает их, усложняет и т. п. Но в традиционной нашей истории, оказывается, «усложнение» может происходить и помимо воли философа, как бы через его голову. Что же за историю нам придумали? Иероним (IV век) знает Евсевия (III век), Евсевий знает Оригена (ок. 185–253/54), Ориген, наверное, знает Лукиана (ок. 120–190), а Лукиан — Плутарха (ок. 45 — ок. 127).

Но Иероним (линия № 5) о Цицероне или Лукиане (линия № 6–7 «римской» волны) уже вряд ли слышал. Так каким же образом получилось, что сатира Лукиана понятна Эразму Роттердамскому (1469–1536, линия № 7–8) и близка ему, а Иерониму не понятна и не близка? Наш ответ: это произошло в результате хронологических подтасовок. На самом деле Иероним жил раньше и Лукиана, и Цицерона, а потому их и не знал! Давайте-ка разберемся и с этим. Надо привыкать к тому, что мир сложный. А чтобы вам было удобнее следить за ходом наших рассуждений, имейте в виду, что в конце книги помещена страничка с синусоидами. Ф. Зелинский пишет в книге «Соперники христианства»:

«Ученые с давних пор забавляются развенчанием Цицерона как философа, отыскивая греческие источники его философских сочинений, которых он, к слову сказать, и не выдавал за оригинальные; такими источниками называют Антиоха, Филона, Посидония, Панэтия, Клитомаха и много других».

Наша гипотеза отводит Цицерону (106–43 до н. э.) место на линии № 6 «римской» волны, до чумы 1347–1350 годов, скорее всего, в начале XIV века. Философы-стоики Панэций (ок. 185–110 до н. э.) и Посидоний (ок. 135–51 до н. э.), а также Филон Александрийский (30 до н. э. — 50 н. э.) и Клитомах (II век до н. э.) должны быть деятелями Возрождения (известного также как эллинизм) конца XIV — начала XVI веков. Вдаваться в суть учений этих философов нам тут нет надобности, нам важно, что Цицерон не ссылается на упомянутых авторов (иначе не было бы смысла в этих разоблачениях). Считается, что он был эклектиком, но это означает в рамках нашей синусоиды, что в его сочинениях были зерна, впоследствии развитые в различных философских школах. Возникает вопрос: а нет ли у этих авторов ссылок на Цицерона? Если и были, за многие годы «текстологической» работы их убрали. Конечно, он мог опираться на идеи философов V–IV веков до н. э. (линии № 5–6 стандартной «греческой» синусоиды), а «поздних греков» он знать не мог, или это может оказаться простым совпадением имен. Любой факт может иметь массу интерпретаций. Но сколько же «совпадений» должно быть в реальности, чтобы историки обратили на них внимание?! А они, услышав о такой замечательной нашей синусоиде, даже обрадовались: вот, говорят, а мы и всегда знали, что история развивается по спирали! Вы только подтвердили это. И с ними можно было бы согласиться, если бы не две крупные (для традиционной истории) неприятности. Во-первых, авторы средневековья из всех своих «античных коллег» знали только тех, кто жил «параллельно» с ними, или ниже по линиям веков. Например, Данте (1265–1321, линия № 5–6) в поэме «Божественная комедия» упоминает более сотни античных деятелей, но только тех, кто жил в веках не выше линии № 6. Например, Данте не знает Архимеда. И это не секрет: механизмы, изобретенные Архимедом (ок. 287–212 до н. э., линия № 7), и в самом деле не были известны в XIV веке; о них «узнали» только во времена Леонардо да Винчи (1452–1519, линия № 7) и Рабле (1494–1553), который, как мы уже сообщали в Предисловии, пенял антикам вроде Цицерона и Диогена за то, что они «пишут всякий вздор о нашей (французской) королеве».

Во-вторых, обнаружились для исторических царств римская, старовавилонская, византийская и арабская «волны» с хорошей корреляцией со стандартной «греческой», а также весьма специфические Ассиро-египетская и Индийско-китайская синусоиды.