|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Картленд Барбара :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Опасная любовь :: Конец материи :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: Бессмертие человеческой личности как научная проблема :: Наш бедный индивидуализм :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона |

Пираты Карибского моря (№4) - Медвежонок Железная ГоловаModernLib.Net / Приключения / Эмар Густав / Медвежонок Железная Голова - Чтение (стр. 1)

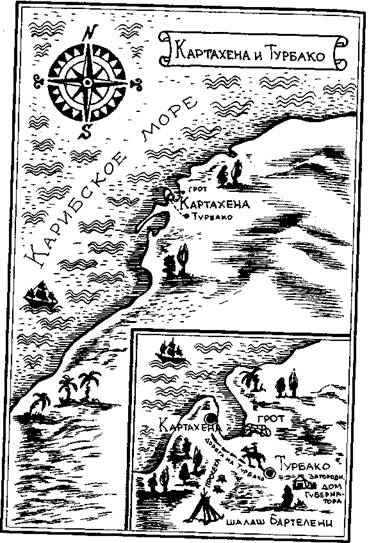

Густав Эмар Медвежонок Железная Голова  Беседа в виде вступления, в которой автор сообщает читателю, как нежданно-негаданно оказался рассказчиком следующего повествования Во время моего последнего путешествия в Америку, которое, скажу мимоходом, хотя даты и не обозначу, относится к далеко не столь давней эпохе, как полагают — или делают вид, будто полагают — многие из моих добрых друзей по печати, судно, на котором я отплыл из Гавра, из-за шквалов, бушевавших у Малых Антильских островов, направилось, пользуясь попутным ветром, к острову Сент-Кристофер, в гавани которого поспешило укрыться, чтобы заделать серьезную течь, грозившую ему потоплением, несмотря на все усилия откачать воду. В одном из моих предыдущих произведений, посвященных истории Береговых братьев, говорится об острове Сент-Кристофер, этой колыбели флибустьерства. Именно оттуда вышли эти великие отверженцы XVII века, чтобы напасть, как стая хищников, на острова Санто-Доминго и Тортугу. Остров Сент-Кристофер, называемый прежде карибами Лиамнига, ныне входит в состав группы Малых Антильских островов, ныне принадлежащих Англии под названием Подветренных; он лежит в 90 километрах к северо-востоку от острова Антигуа и 125 километрах от Гваделупы, совсем рядом с островом Невис, на 18° северной широты и 63° восточной долготы. Не более 24 километров в длину, Сент-Кристофер, подобно большей части Антильских островов, имеет вулканическое происхождение, горист и пересечен горным кряжем, высшая точка которого, гора Мизери — это потухший вулкан высотой в три тысячи пятьсот футов. Остров в настоящее время находится в цветущем состоянии, густо населен и ведет обширную торговлю ромом, сахаром, кофе, хлопком и прочими колониальными товарами. В XVIII веке французы называли его Кротким островом. Поговорка, некогда очень распространенная на Антильских островах, гласила: дворянство на Сент-Кристофере, мещанство на Гваделупе, воинство на Мартинике, а мужичье на Гренаде. Несмотря на бедствия и невзгоды, обрушивавшиеся на этот остров в течение целого века, пока он по Версальскому договору не был окончательно уступлен Англии, несколько французских семейств продолжали там жить и пользовались заслуженной славой из-за своего благородства и высокого ума. Семейства эти, хотя и находящиеся под покровительством Англии, в душе остались, однако, верны своему отечеству и, несмотря на то что могли быть названы коренными сент-кристоферцами, поскольку вели свое происхождение от первых колонистов, обосновавшихся на острове, тем не менее считают себя чужеземцами, не признавая иной власти, кроме французского консула в Бастере, главном городе Сент-Кристофера. Когда мы бросили якорь у Песчаного мыса, капитан предупредил меня, что мы простоим тут довольно долго — по крайней мере, недели три. В первую минуту я был раздосадован, но любовь к путешествиям и постоянное общение с людьми приучили меня, благодарение Богу, философски относиться к возникающим неожиданностям, и я быстро примирился с этим не очень приятным известием и стал искать возможность провести предстоящие мне три недели с наименьшей скукой. Признаться, задача оказывалась нелегкой. Англичане мало доступны у себя на родине и не славятся особенной вежливостью к чужестранцам, в колониях же своих они просто недосягаемы. Впрочем, если говорить правду, я никогда не питал большого сочувствия к этим себялюбивым островитянам, чопорно холодным и надменным, которые изъявляют глубокое презрение ко всем иноземцам и, что бы ни говорили, французов просто ненавидят, да и те в долгу у них не остаются, в особенности в Азии, Африке и Америке, словом, везде, где эти карфагеняне новейших времен имеют свои торговые конторы. Итак, я ни минуты не колебался и не подумал представиться местным властям или искать доступа в какое-нибудь английское семейство. Чай расслабляет мои нервы, от британского же высокомерия меня попросту коробит. Перерыв все свои бумаги, я наконец отыскал рекомендательное письмо, на всякий случай данное мне накануне отъезда из Парижа приятелем, креолом с Гваделупы, который был в то время редактором одной из влиятельных политических газет. — Как знать, что может случиться? — сказал он, вручая мне письмо. — Встречаются обстоятельства, предвидеть которые никак нельзя. Ваши скитания по белу свету, пожалуй, могут занести вас на остров Сент-Кристофер. Ваша англофобия мне известна, и я черкнул пару строк своему родственнику, живущему, кажется, в окрестностях Бас-Тера, но где именно, — не знаю. Я лично никогда не знавал его, так как не бывал на Сент-Кристофере. Но вас не должно смущать это обстоятельство; вы можете смело явиться с моим письмом, и будьте уверены, вам окажут самый радушный прием. Письмо это, вместе с другими, я положил на дно чемодана и забыл о нем. Слова капитана о трехнедельной стоянке заставили меня вспомнить о позабытом было рекомендательном письме, и я почувствовал искреннюю радость, наконец отыскав его под кипой разнообразных бумаг. Послание было адресовано графу Анри де Шатограну, сент-кристоферскому землевладельцу. Этот драгоценный талисман я положил в бумажник и съехал на берег. Первой моей заботой по высадке было нанять лошадь и проводника, что обошлось мне в два ливра — довольно высокая цена за едва ли двухчасовое путешествие, — и направиться к Бас-Теру, куда мы прибыли в три часа пополудни. За время пути я не перекинулся ни одним словом со моим проводником и тем внушил ему высокое мнение о своей особе; я довольствовался созерцанием природы, так как местность была до крайности гористая и необычайно живописная. Надо отдать англичанам справедливость: где бы они ни поселились, этот край тотчас обретает отпечаток, свойственный всем их владениям, они приносят с собой жизнь, движение и ту лихорадочную деятельность, которые составляют тайну их коммерческого преуспевания. Даже в Европе мне редко доводилось видеть поля, возделанные лучше, дороги, поддерживаемые тщательнее, и коттеджи — прелестнее. Эта очаровательная картина приводила меня в восторг. Крошечный островок, затерявшийся в бескрайнем Атлантическом океане, дышал довольством и благоденствием. Я почти стыдился в душе за нас, французов, неучей в деле колонизации, достигших благодаря бездарной палочной системе, так глубоко и вместе с тем так неудачно укоренившейся в наших колониях, разрешения безусловно трудной задачи преобразить за несколько лет владения любой, даже самый плодородный и населенный край в широко раскинувшуюся бесплодную пустыню. При въезде в Бас-Тер проводник почтительно спросил меня, желаю ли я остановиться в гостинице «Виктория». Во всех английских колониях есть гостиницы с названиями «Виктория» и «Альбион». Я попросил его вести меня прямо к дому французского консула. Это был прелестнейший коттедж между двором и садом на самой набережной. Радостно дрогнуло мое сердце при виде широко развеваемого порывистым морским ветром милого нам трехцветного флага. За границей я — шовен и, сознаюсь со всем смирением, вполне разделяю мнение храброго генерала Лаллемана, который говорил, что каждый француз на чужеземной почве должен быть достойным представителем Франции и заставлять уважать ее одним своим видом. Звание вице-консула на Сент-Кристофере — приятнейшая на свете должность, не хлопотная, но с приличным окладом. В гавань не заходит и трех французских кораблей в год; вице-консулу пришлось бы сидеть с утра до вечера, скрестив руки, подобно генеральному консулу короля Сиамского в Париже, если бы наш представитель на крошечном антильском острове, человек в высшей степени образованный и фанатик-естествоиспытатель, не сумел создать себе собственных занятий, не оставляющих ему и минуты свободного времени. Господину Дюкрею — под этим псевдонимом я скрою настоящее имя превосходного человека, которому обязан тем, что не умер от сплина на Сент-Кристофере — было около сорока пяти лет. Высокого роста, изящно сложенный, он отличался изысканным обращением; от его открытого лица с тонким и умным выражением веяло невыразимой симпатией; он принадлежал к одному из тех французских семейств, о которых упомянуто выше, и пользовался большим уважением даже со стороны английских властей. Вице-консул принял меня радушно и тотчас заставил отослать проводника с лошадью, объявив, что я принадлежу ему на все время моего пребывания на Сент-Кристофере. Чернокожий слуга взял мой чемодан, а господин Дюкрей провел меня в прелестную комнатку с окнами, выходящими на гавань. — Здесь вы у себя, — сказал улыбаясь радушный хозяин, — это ваша комната на все время, пока вы останетесь на острове. Я хотел было протестовать, заметив, что вторжение чужого человека в дом сопряжено для его обитателей с неудобствами и если и не в тягость, то во всяком случае стеснительно. — Во-первых, вы не чужой, — возразил он, — вы соотечественник, а следовательно, друг; во-вторых, вы совершенно вольны уходить, приходить, делать что угодно. И, наконец, я живу теперь один, холостяком: жена и дочь гостят у близких родственников на Антигуа и не вернутся раньше чем через два месяца. Так что вы не только не стесните меня, но, напротив, окажете истинную услугу, если попросту примете мое гостеприимство. Возразить на это было нечем; я пожал господину Дюкрею руку, и вопрос был решен. Он оставил меня приводить в порядок мой костюм, и спустя всего несколько минут я опять отыскал его. О нашем прибытии его известили с утра. Он ждал капитана к обеду. Я пожалел, что, спеша сойти на берег, не предупредил капитана о замышляемой мною поездке; но сделанного вернуть было нельзя. — Еще я забыл сказать вам, — с улыбкой обратился ко мне хозяин, — что у нас в доме звонят четыре раза в день: к завтраку, полднику, обеду и к ужину, который подается в восемь часов. — Стало быть, вы целый день едите? — это сообщение рассмешило меня. — Почти что, — ответил он, также смеясь, — в этом мы заимствовали английские обычаи, а вам, без сомнения, известно, что англичане много едят и в особенности пьют. Однако не пугайтесь: у меня в доме едят и пьют только когда голодны и чувствуют жажду. Итак, вы предупреждены… впрочем, после звонка никого не ждут, чтобы садиться за стол. Так что у вас не будет ни малейшего повода стесняться с нами. Как хотите, мой любезный гость, а я решительно и безвозвратно завладел вами в свою пользу. А как прикажете иначе? Не часто заглянет француз в этот дальний уголок, как же выпустить из рук того, кто случайно залетел в наши края? Не желаете ли вы взглянуть на мои коллекции? Они довольно хороши и содержат много любопытнейших экспонатов. Я тотчас последовал за ним. Дюкрей скромно именовал «своими коллекциями» настоящий музей, занимавший пять больших комнат. С редким терпением и замечательным искусством он собрал здесь образцы богатой и разнообразной флоры Антильских островов, как Больших, так и Малых. Фауна также была представлена многочисленными образчиками обоих видов, маммалиологического и энтомологического1; далее шли минералы всякого рода и свойства, карибские древности, собранные Бог ведает как, и все здесь было расставлено в порядке, снабжено ярлыками и классифицировано с такой тщательностью, что один взгляд на коллекцию вызвал бы зависть у директора нашего парижского музея. Гумбольдт, д'Орбиньи и еще двое-трое знаменитейших ученых посетили эту экспозицию, или собрание — не важно, как будет угодно читателю называть ее, — и остались пораженными виденным. И было от чего. Что касается меня, то никогда в жизни не доводилось мне видеть ничего более любопытного и занимательного. Три часа пролетели с необычайной быстротой среди этих чудес, на которые я никак не мог налюбоваться досыта; я мог бы пробыть тут до вечера, сам того не подозревая, если бы черный слуга не пришел доложить о прибытии капитана Дюмона. Капитан ожидал вице-консула в гостиной и совсем оторопел, увидев меня, так как пребывал в полной уверенности, что я нахожусь на Песчаном мысе; впрочем, вскоре все объяснилось. Через пять минут мы сидели за столом. Сперва речь шла о Франции и событиях, произошедших в ней за последние месяцы; капитан привез с собой пачку газет, которые подарил господину Дюкрею, и тот, не имея понятия о положении дел в Европе, был очень рад случаю ознакомиться с политикой своего отечества; потом приступили к обсуждению условий займа, в котором нуждался капитан для починки своего судна, и когда условия эти были оговорены, разговор круто свернул на другие темы и естественным образом перешел на остров Сент-Кристофер. Тут уже вице-консул был в своей стихии и с милой снисходительностью ознакомил нас с правами креолов, живших на острове, с немногими удовольствиями и чрезвычайно ограниченным числом развлечений, представляемых краем для приезжих. — Здесь проживают несколько французских семейств, — вставил капитан. — Они богаты и пользуются почетом. — Можно сказать, что все богаты и очень уважаемы английскими властями, хотя у них с англичанами нет ничего общего и контакты между ними весьма редки, — ответил Дюкрей. — Все эти семейства остались верны своему отечеству; никакие убеждения, никакая лесть не смогли заставить их принять английское подданство. Они упорно остаются французами. Дети их по большей части воспитываются во Франции и служат там или в армии, или на дипломатическом поприще, или в судах и, заплатив отечеству свой долг, эти воины, судьи или дипломаты возвращаются сюда доживать дни свои в мире и спокойствии. — Поистине это чудо! — вскричал я в восторге. — В этом нет ничего особенного, — добродушно заметил Дюкрей. — Политика предъявляет свои требования, которым частные люди покорятся не обязаны; то же явление вы встретите почти во всех прежних французских владениях. Но я должен сознаться, что эти предрассудки, как англичане называют нашу любовь к отечеству, здесь упорнее, чем где-либо в другом месте. — Чему вы приписываете это? — осведомился я с любопытством. — Остров Сент-Кристофер с самого начала принадлежал и французам, и англичанам в одно и то же время. По странной случайности, когда французские авантюристы высаживались на одном берегу, англичане ступали на противоположный берег. Эти искатели приключений сперва жили в полном согласии, но потом французы вытеснили англичан и завладели всем островом. Англичане не раз тщетно пытались вновь поселиться на нем; когда они чего-то захотят, то, как вам известно, упорно добиваются своей цели; упорство — самое драгоценное их качество. Версальский договор окончательно решил вопрос в их пользу, но для французских семейств, которые пожелают остаться на Сент-Кристофере, было выговорено право сохранять свою национальность; все эти семейства происходили от первых поселенцев, занявших остров, и каждое в числе своих предков имело по крайней мере одного из знаменитых флибустьеров, целое столетие бывших грозой и ужасом Испании, могуществу которой они нанесли первые и самые чувствительные удары. — Значит, нынешние представители Франции — потомки… — Тех флибустьеров, которые позднее завладели Тортугой, — перебил Дюкрей, — и половиной острова Санто-Доминго. Сам я — правнук небезызвестного Дюкрея, который во главе всего лишь сотни людей овладел Гренадой и взял с ее обитателей огромный выкуп; маркиз де Ла Монтгербю — близкий родственник д'Ожерона; барон Дюкас — потомок знаменитого флибустьера, назначенного Людовиком XIV командующим эскадрой; кавалер дю Плесси, барон дю Росей, граф де Шатогран и кавалер Левассер — все они потомки авантюристов, заслуживших громкую славу. Вы понимаете, что эти люди, предки которых закладывали основу владычества Франции в Америке, гордятся своей национальностью и не желают переселяться из края, откуда их деды и прадеды, предводительствуемые Монбаром, отправились совершать великие подвиги. — Разумеется, я понимаю это. Франция должна гордиться этой неизменной верностью нашему общему отечеству! Однако позвольте, кажется, вы упомянули в числе прочих имя графа де Шатограна? — Действительно, упомянул, — ответил вице-консул со своей пленительной улыбкой, — и могу прибавить, что оно едва ли не самое чтимое и дорогое нам во многих отношениях. Разве вы знаете графа де Шатограна? — Как же это возможно, когда я здесь в первый раз? — Это ничего не значит. Ведь могли же вы знать отпрысков младшей ветви фамилии Шатогранов — они родом с Антигуа, где и до сих пор еще обитают несколько членов этого славного семейства. — Нет, у меня просто имеется рекомендательное письмо к графу Анри де Шатограну, которое дал мне перед моим отъездом из Парижа господин Н. де С. из Гваделупы. — О! Граф Анри окажет вам самый теплый прием. И завтра же я лично представлю вас ему. — Вы очень любезны; однако позвольте осведомиться, кто же этот граф Анри де Шатогран, имя которого вы, как я убедился, произносите с глубоким благоговением? Дюкрей улыбнулся и, облокотившись на стол, машинально вертел ножом. — Граф де Шатогран, — сказал он спустя мгновение, — натура избранная, великая душа. Таких людей природа создает, быть может, одного на сто миллионов. Вы представитесь ему, но прежде необходимо рассказать вам о нем в двух словах. — Буду весьма обязан. — Графу Анри де Шатограну теперь девяносто шесть лет, но до сих пор, как это ни поразительно, его высокая фигура пряма, черты лица выразительны, тонки и изящны, а взгляд необычайно живой; кроткое и умное лицо дышит неизъяснимой добротой, а длинные серебристые волосы и белая борода придают ему печать особенного величия. Несмотря на глубокую старость, граф очень бодр: он охотится, словно сорокалетний. Усталость и болезни не имеют власти над его могучим организмом, он создан, чтобы прожить полтораста лет, если не случится чего-нибудь непредвиденного. Каков он физически, таков и нравственно. После войны в за независимость в Америке, в которой он участвовал вместе с де Рошамбо и Лафайетом, граф последовал за бывшим своим генералом и другом во Францию. В 1789 году ему было двадцать семь лет; он находился в числе тех немногих дворян, которые с искренним энтузиазмом приветствовали занимавшуюся в то время зарю эпохи возрождения величия Франции. Граф де Шатогран происходит из воинственного рода; разумеется, его место было в действующих войсках. В 1792 году он отправился волонтером на северную границу; как адъютант Пишегрю, он участвовал во взятии Вейсембургской линии. В 1795 году его произвели в генералы; позднее он последовал за генералом Бонапартом в Египет. День восемнадцатого брюмера опечалил его: он понял, в какую бездну увлекает Францию слепая восторженность народа. Герой Лоди и пирамид шел исполинскими шагами к цели, которой задался; ослепленная толпа стремилась за ним вслед с громкими рукоплесканиями. Это был уже не Бонапарт, но еще и не Август. Да, это был Цезарь, которому стоило только протянуть руку к императорской короне, чтобы завладеть свободой, так дорого обошедшейся Европе. Пробил последний час республики. Граф де Шатогран понял, что роль воинов 1793 года кончена, что впредь все стремления Франции будут подавлены и поглощены славой одного человека; он с грустью покорился, переломил шпагу и навсегда простился с отечеством, оплакивая разлуку с Францией и судьбу страны. По возвращении на остров Сент-Кристофер он как бы заперся в неприступной цитадели и с тех пор уже не расставался с ней. Вот какой человек граф де Шатогран. От каждой новой блестящей победы эпопеи империи он содрогался, словно раненый лев. Исполинская мечта о воссоздании трона Карла Великого страшила его. Уже начиная с восемьсот девятого года он предвидел год восемьсот четырнадцатый. Его предчувствие сбылось; он глубоко скорбел об этом, потому что за разбитым титаном видел предсмертные муки, терзающие трепещущее тело Франции, изнемогающей в борьбе. И все же он остался верен своей клятве и своим убеждениями: он отверг все императорские предложения. Услыхав о революции 1848 года, он грустно улыбнулся: «Где восторженность 1792 года? — воскликнул он. — Правительства насильно не навяжешь, каким бы именем ни называли его; дважды не сделаешь одного и того же; былая трагедия оборачивается смешным, жалким фарсом». С той поры он больше ни одним словом не упоминал о политических событиях. Живет он патриархально, в окружении своей семьи, но взгляд его постоянно прикован к Франции, за которую он проливал кровь на двадцати полях битв, из которой сам себя добровольно изгнал и которой никогда более не увидит. Мы с капитаном слушали этот простой и прекрасный рассказ с глубоким сочувствием. — Черт возьми! — вскричал Дюмон, — Ваш граф де Шатогран — славный человек. — Да, — согласился Дюкрей с доброй улыбкой, — это человек великой души, способный на любую жертву, и он умрет в безвестности, вдали от отечества, для которого столько сделал. — Неблагодарность народов есть венец, Богом возложенный на великих граждан. — Однако я не скажу более ничего; завтра вы увидите графа и сами сможете судить о нем… Господа, вот гаванские сигары; ручаюсь вам, что они просто превосходны. — Еще одно слово, — сказал я, выбирая сигару. — Я слушаю. — Граф де Шатогран также является потомком какого-то знаменитого флибустьера? — Знаменитейшего, быть может, из всех, потому что слава его всегда оставалась незапятнанной. Он не был жесток, как его друг Монбар Губитель, не жаден, как Морган, не свиреп, как Олоне, не развратен и мстителен, как Прекрасный Лоран. Нет, сей флибустьер своими подвигами долго заставлял Испанию опасаться за свои колонии, но, можно смело сказать, заслужил уважение своих врагов. — О! Тогда я знаю его имя! — с живостью вскричал я. — В летописях флибустьерства Александра Оливье Эксмелина упоминается только об одном лице, которое подходит к начертанному вами великолепному портрету. — И лицо это?.. — с улыбкой спросил консул. — Медвежонок Железная Голова. — Так я вам скажу, — ответил Дюкрей, вставая, чтобы провести нас на террасу подышать свежим морским воздухом, — что граф Анри де Шатогран — правнук Медвежонка Железная Голова. Я буквально оторопел, так на самом деле был далек от подобного предположения. Несмотря на превосходную постель, предложенную мне Дюкреем, нервное возбуждение от напряженного любопытства ощущалось мной так сильно, что всю ночь напролет я не мог сомкнуть глаз и меня даже нисколько не клонило ко сну. Я с нетерпением ждал минуты, когда увижу человека, величие которого мне описали и в личности которого спустя четыре поколения воскресали благородные качества его предка. Надо сказать, что Медвежонок Железная Голова был из старых моих любимцев; сто раз читал и перечитывал я описание его прекрасной жизни, его удивительных приключений, его необычных подвигов в произведениях немногих авторов, посвятивших свое перо великим отверженцам XVII века, которые сами себе дали прозвище Береговых братьев. Но в жадно поглощаемых мною отчетах о подвигах знаменитого авантюриста всегда оставались пробелы; вероятно, Александр Оливье Эксмелин, правдивый писатель, который сам был действующим лицом в большей части с наивным добродушием передаваемых им сцен, и другие авторы, писавшие о том же предмете, знали пресловутого авантюриста, прозванного Медвежонком, только как одного из предводителей флибустьеров, тогда как личная его жизнь оставалась для них неизвестной; нигде я не находил никаких указаний на частную жизнь человека, который всегда являлся мне окруженным сиянием славы, однако же должен был любить, страдать и бороться, как все другие члены большой семьи, имя которой — человечество. Именно эти-то пробелы я жаждал пополнить, этих-то интересных подробностей я добивался. Нет героя для камердинера, сказал кто-то; слова эти, скорее правдоподобные, чем точные, подстрекали мое любопытство и заставляли меня отыскивать всеми средствами те мельчайшие подробности, которые так важны для полного изучения жизни человека, если хочешь описать его верно. К великому моему облегчению, наконец занялся день; однако, чтобы мой добрый хозяин не получил обо мне дурного впечатления, нельзя же мне было с бестактной поспешностью явиться к нему и тем поставить его перед необходимостью сдержать данное мне слово. Тем не менее к восьми часам утра я истощил весь свой запас терпения и сошел вниз. Дюкрей был уже полностью одет. Он ждал меня, расхаживая взад и вперед по гостиной с сигарой во рту. — А! — вскричал он, увидев меня. — Вот вы и пришли! По-видимому, вы хорошо провели ночь. — Превосходно, — ответил я, улыбаясь при мысли, что не сомкнул глаз. — Я на ногах с шести часов; все мои дела, связанные с ведением консульской канцелярии, на сегодня завершены. Теперь я могу посвятить вам весь день. — Не знаю, как благодарить вас за вашу неисчерпаемую любезность, но все-таки мне совестно, что я причинил вам столько хлопот. — Я не понимаю, о каких же это хлопотах идет речь, мой дорогой гость? — Во-первых, такие ранние занятия. Дюкрей засмеялся. — Вы шутите, — сказал он, — в колониях встают с зарей, чтобы воспользоваться утренней свежестью, и потому все дела делаются рано. Среди дня дома закрыты, и всё спит. — Ну вот! — вскричал я с досадой. — Мне всегда такое счастье! — В чем же собственно? — удивился он. — Преглупая шутка приключилась со мной; представьте себе, что мое нетерпение увидеть графа Анри де Шатограна было так велико, что я всю ночь не мог заснуть ни на одну минуту и не вставал до сих пор из одного опасения потревожить вас, поднявшись с петухами. — Судите сами, как вы заблуждались, — заметил Дюкрей, смеясь. — Я уже сделал, или, вернее, помог капитану сделать заем, в котором он нуждался, и добрых полчаса назад он отправился на Песчаный мыс с деньгами в кармане и очень довольный, смею вас уверить. — Не сомневаюсь. — Потом, как уже говорил, я покончил с делами в канцелярии, прошелся вдоль гавани, кроме того отправил к графу де Шатограну нарочного, дабы предупредить о нашем приезде, так что нас ждут к завтраку, и вернулся сюда выкурить сигару в ожидании вашего прихода. Надеюсь, вы теперь уже не думаете, что стеснили бы меня, если бы спустились раньше. Но не стоит больше говорить об этом; лучше выпьем по рюмке старого рома, закурим по настоящей сигаре — ив путь! Нам предстоит проехать с добрых три мили. Сказано — сделано; через пять минут мы уже ехали, отведав превосходного вина и закурив не менее превосходные сигары. Двое чернокожих слуг в ливреях следовали за нами верхом на почтительном расстоянии. Утро было великолепное, воздух теплый, с легким свежим ветром; мы ехали по дороге, содержащейся в таком же порядке, как аллеи королевского парка; она была окаймлена теми роскошными тропическими растениями, которые распространяют такую приятную свежесть. Укрывшись в листве и прыгая с ветки на ветку, звонко пели тысячи птиц. Странные маленькие обезьянки, которые водятся исключительно на острове Сент-Кристофер, строили нам уморительнейшие гримасы. Эти животные, заметим мимоходом, истинный бич для колонистов. Избавиться от них не представляется никакой возможности, а между тем они опустошают все поля. После трех четвертей часа езды мы достигли подножия довольно высокого утеса, на вершине которого был построен дом, или, скорее, великолепный замок, окруженный со всех сторон, кроме той, что была обращена к морю, роскошной растительностью; он, так сказать, утопал в сущем океане зелени. — Видите этот замок? — спросил меня Дюкрей. — Разумеется, вижу и нахожу его великолепным. — Преклоняйтесь же перед ним, мой любезный соотечественник; на месте, где теперь высится этот действительно великолепный замок, к которому мы направляемся, некогда стоял домик, построенный Монбаром по его прибытии в Америку, первое его жилище в Новом Свете. Именно тут был составлен план знаменитой экспедиции, которой суждено было отдать в руки Береговых братьев Тортугу и часть Санто-Доминго. — Гм! Удачное место для гнезда хищной птицы; это настоящее орлиное гнездо. — Или ястребиное… Тот домик был подарен Монбаром своему матросу Медвежонку после блистательной картахенской экспедиции. Разговаривая таким образом, мы поднялись на довольно крутой подъем, по которому шла дорога к замку, и достигли обширной площади с террасами, окруженной стеной деревьев. Миновав решетчатые ворота любопытной работы, мы минут пять ехали по широкой аллее, окаймленной молочаем и алоэ, и остановились у полукруглой мраморной лестницы, наверху которой стоял, ожидая нас, старик высокого роста, с длинной белой бородой, с коротким и вместе с тем гордым выражением лица. По вчерашнему описанию моего хозяина я тотчас узнал графа де Шатограна; нельзя было ошибиться — так верен оказался набросанный Дюкреем портрет. Нам был оказан самый радушный прием; граф только для вида взял мое рекомендательное письмо, едва бросил на него взгляд и, дружески пожав мне руку, выразил удовольствие видеть меня у себя. Он пошел вперед и привел нас в обширную гостиную, меблированную во вкусе конца XVIII столетия, а точнее, последних лет царствования Людовика XVI. Когда мы вошли, там не было никого. Граф пригласил нас к столу перекусить с дороги. По гостеприимному обычаю креолов, в каждой комнате стоят наготове разнообразные прохладительные яства, дабы гость даже не имел надобности выразить желание. Перед завтраком завязалась беседа, между тем как мы курили и закусывали. Признаться, я был довольно рассеян; с самого входа в комнату мое внимание приковала великолепная картина с подписью: «Филипп Шампань, 1672», то есть это был одно из последних произведений великого живописца, так как он умер в 1674 году. Картина эта, единственная, висевшая в гостиной, имела колоссальные размеры, более пятнадцати футов в высоту. Изображала она гористую местность на острове Санто-Доминго; направо шалаш, полуодетый человек, лицо которого едва видно, стоя на коленях, вялит мясо, раскладывая его на подпорках; в глубине между деревьями дремучего леса виднеются испанские солдаты, вооруженные длинными копьями и, по-видимому, пробирающиеся вперед с величайшей осторожностью. На переднем плане, точно живой и готовый ступить из рамы в гостиную, стоит человек лет тридцати двух или трех, в блузе из сурового полотна, покрытой жирными и кровавыми пятнами, в широких штанах, по колено, оставляющих ноги открытыми до сапожков из сырой звериной шкуры, и опоясанный кушаком из крокодиловой кожи; за пояс заткнуты четыре длинных ножа в большом чехле, тоже из крокодиловой кожи, слева да мешок с пулями и бычий рог — справа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |

|||||||||