|

|

���������� ������:: ��� :: ������ ����� ���� :: ������ ����� :: ������� ������ :: ����� ����� �������� :: �������� ������� :: ����� ����� ������ :: �������� ����� :: ������� ��� ���������� :: ������ ������� ���������� �����:: The Boarding House :: ��������� ��� :: ���������� �� ������� Windows XP :: ��������� �������� :: ����, � ������� ������ � :: ���� (����� 1-3) :: �������� ������ :: ������-������� :: ����������������� ��������� � ����� :: ���� ������� �� ����� |

������� ��������� ������������ (��)ModernLib.Net / ������������ / ��� / ������� ��������� ������������ (��) - ������ (���. 85)

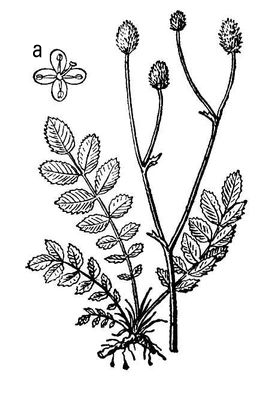

В СССР 10-12 видов. Широко распространена К. аптечная (S, officinalis) - растение высотой до 100 см,с пурпуровым соцветием. Растет по лугам, кустарникам, опушкам. Корневище и корни содержат дубильные и др. вещества. Отвары и жидкий экстракт (на 70%-ном спирте) из корневища и корней применяют как вяжущие и кровоостанавливающие средства при поносах, кровохарканье, иногда при маточных кровотечениях. Кормовое растение. Некоторые виды разводят как декоративные. Ряд видов К. относят иногда к роду черноголовник (Poterium). Черноголовник многобрачный (P. polygamum), называемый также овечьей травой , растет на Ю. Европейской части СССР и на Кавказе, иногда его возделывают как пастбищное и сенокосное растение. Лит.:Атлас лекарственных растений СССР, М., 1962. Т. В. Егорова.

Кровохлёбка аптечная; а - цветок. Кровь Кровь,жидкая ткань, циркулирующая в кровеносной системе человека и животных; обеспечивает жизнедеятельность клеток и тканей и выполнение ими различных физиологических функций. Одна из основных функций К. - транспорт газов (O 2- от органов дыхания к тканям, CO 2- от тканей к органам дыхания; см. Газообмен , Дыхание ). К. осуществляет также перенос глюкозы, аминокислот, жирных кислот, солей и др. питательных веществ от органов пищеварения к тканям, а конечных продуктов обмена веществ - мочевины, мочевой кислоты, креатинина и др. - к органам выделения. К. участвует в регулировании водно-солевого обмена и кислотно-щелочного равновесия в организме; играет важную роль в поддержании постоянной температуры тела. Защитная функция К. осуществляется благодаря наличию в ней антител, антитоксинов и лизинов, а также способности белых кровяных клеток (лейкоцитов) поглощать микроорганизмы и инородные тела. Важнейшее защитное приспособление, предохраняющее организм от потери К., - остановка кровотечения в результате свёртывания крови. К. содержит многие химические соединения, потребность в которых изменяется в зависимости от функциональной активности тканей. Однако химический состав К., активная реакция среды (рН) и др. физико-химические константы сохраняют относительное постоянство, что обеспечивается механизмами гомеостаза.К ним относятся скорость кровотока, регулирующая поступление к тканям питательных веществ, способность экскреторных органов к удалению продуктов обмена веществ, сохранение водного баланса, которое достигается благодаря обмену жидкостью между К. и лимфой. Гомеостаз поддерживается и посредством регуляции обмена веществ и энергии биологически активными веществами (гистамин, серотонин, ацетилхолин и др.), гормонами, переносимыми кровью от места их образования к месту действия. У одноклеточных и многих беспозвоночных (простейшие, губки, кишечнополостные и др.) снабжение кислородом происходит путём его диффузии из внешней среды через поверхность тела. У некоторых примитивных многоклеточных имеется система каналов, сообщающихся с внешней средой (гастроваскулярная система), по которой циркулирует гидролимфа . Она доставляет клеткам питательные вещества и удаляет продукты обмена, но, как правило, не несёт функции связывания и транспорта кислорода. Лишь у некоторых беспозвоночных в гидролимфе содержатся белки-пигменты, способные переносить кислород. В последующей эволюции животных (моллюски, членистоногие) возникает незамкнутая система кровообращения, заполненная гемолимфой и сообщающаяся с межтканевыми пространствами. (У ряда беспозвоночных, всех позвоночных животных и у человека кровеносная система замкнута и К. обособлена от тканевой жидкости и лимфы.) Только у немногих малоактивных животных К. (или гемолимфа) может переносить достаточное количество кислорода в растворённом состоянии без участия дыхательных пигментов ( хромопротеидов ). С появлением на определённом этапе эволюции животных дыхательных пигментов способность К. связывать кислород и отдавать его тканям резко возрастает. К таким пигментам относятся гемоглобин , хлорокруорин , гемэритрин , содержащие в составе небелковой части молекулы железо, и гемоцианин,содержащий медь. Пигменты либо растворены в гемолимфе, либо включены в кровяные тельца. Так, зелёный пигмент хлорокруорин растворён в плазме многощетинковых червей; гемэритрин - фиолетовый пигмент - содержится в кровяных тельцах полихет, сипункулид, плеченогих; у многих моллюсков и членистоногих К. окрашена в голубой цвет благодаря растворённому в ней гемоцианину. Наиболее широко в живой природе распространён гемоглобин. Этот красный пигмент растворён в полостной жидкости или К. у многих беспозвоночных; у всех позвоночных, в том числе и у человека, гемоглобин находится в эритроцитах. У беспозвоночных отношение массы жидкости, выполняющей функцию К., к массе тела значительно выше, чем у позвоночных. Так, если у моллюска беззубки гемолимфа составляет 30%, а у многих насекомых 20%, то у позвоночных К. составляет 2-8% массы тела (у рыб около 3%, у земноводных до 6%, у пресмыкающихся 6,5%, у птиц и млекопитающих до 8%). У человека на долю К. приходится в среднем 6,8% массы тела (около 5 лпри массе 70 кг) .Уменьшение объёма К. у позвоночных объясняется возникновением замкнутой системы кровообращения и появлением дыхательных пигментов, эффективно связывающих кислород. К. позвоночных имеет вид однородной густой красной жидкости и состоит из жидкой части -плазмы и форменных элементов крови - эритроцитов , сообщающих К. красный цвет, лейкоцитов и тромбоцитов , или кровяных пластинок. Объём, занимаемый форменными элементами у низших позвоночных (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся), составляет 15-40%, у высших позвоночных (птицы, млекопитающие) - 35- 54%. Из форменных элементов больше всего в К. эритроцитов, число которых и размеры у разных позвоночных неодинаковы. Так, у некоторых копытных в 1 мм 3содержится 15,4 млн. (лама) и 13 млн. (коза) эритроцитов, у пресмыкающихся - от 500 тыс. до 1,65 млн., у хрящевых рыб - 90-130 тыс. Самые мелкие эритроциты у млекопитающих (у кабарги около 2,5, у козы около 4,0 мкмв диаметре), наибольшие - у земноводных (крупнее всего эритроциты у хвостатого земноводного - амфиумы - 70 мкм) .У всех позвоночных, кроме млекопитающих, эритроциты имеют форму эллипса и содержат ядро. У млекопитающих эритроциты безъядерные, имеют форму двояковогнутых дисков (лишь у верблюда эритроциты овальной, чечевицеобразной формы). Увеличение числа эритроцитов и уменьшение их размеров способствуют улучшению снабжения организма кислородом, У низших позвоночных в 100 млК. содержится 5-10 ггемоглобина, у рыб 6-11 г,у млекопитающих 10-15 г.В 1 мм 3К. человека в норме содержится 4,5-5,5 млн. эритроцитов (у мужчин 4,5-5 млн., у женщин 4-4,5 млн.). Постоянство количества эритроцитов в К. - результат равновесия между их образованием в костном мозге (см. Кроветворение ) и разрушением старых эритроцитов в клетках ретикулоэндотелиальной системы. Среднее содержание гемоглобина для мужчин 13,3-18 г%,для женщин 11,7-15,8 г%.Диаметр эритроцита у человека 7,2 мкм,толщина - 2 мкм,объём - 88 мкм 3.Форма двояковогнутого диска обеспечивает прохождение эритроцитов через узкие просветы капилляров. По представлениям А. Л. Чижевского,поток К. - единая структурированная динамическая система, включающая огромное число элементов. Движение эритроцита в сосудистом русле не хаотично вследствие ограниченного объёма пространства, занимаемого им, а также в результате электростатических, гидродинамических и др, сил, препятствующих сближению и соприкосновению эритроцитов. Основная функция эритроцитов - транспорт O 2и CO 2- осуществляется благодаря большому содержанию гемоглобина (около 265 млн. молекул гемоглобина в каждом эритроците), высокой активности фермента карбоангидразы, большой концентрации 2,3-дифосфоглицериновой кислоты, наличию АТФ и АДФ (см. Аденозинфосфорные кислоты ) .Эти соединения, главным образом 2,3-дифосфоглицериновая кислота, связываясь с дезоксигемоглобином, уменьшают его сродство с O 2, что способствует отдаче кислорода тканям. Эритроциты активно участвуют в водно-солевом обмене, в регуляции кислотно-щелочного равновесия организма, а также содержания аминокислот и отчасти полипептидов за счёт их адсорбции. Эритроциты являются носителями групповых свойств К. (см. Группы крови ) .Лейкоциты - ядерные клетки; они подразделяются на зернистые клетки - гранулоциты (к ним относятся нейтрофилы, эозинофилы и базофилы) и незернистые - агранулоциты. Нейтрофилы характеризуются способностью к движению и проникновению из очагов кроветворения в периферическую К. и ткани; обладают свойством захватывать (фагоцитировать) микробы и др. чужеродные частицы, попавшие в организм. Агранулоциты участвуют в иммунологических реакциях, процессах регенерации, воспаления. Количество лейкоцитов в К. взрослого человека от 6 до 8 тыс. в 1 мм 3.Тромбоциты, или кровяные пластинки, играют важную роль в прекращении кровотечения (см. Свёртывание крови ) .В 1 мм 3К. человека 200-400 тыс. тромбоцитов, они не содержат ядер. В К. всех др. позвоночных аналогичные функции выполняют ядерные веретенообразные клетки. Относительное постоянство количества форменных элементов К. регулируется сложными нервными (центральными и периферическими) и гуморально-гормональными механизмами. Физико-химические свойства крови.Плотность и вязкость К. зависят главным образом от количества форменных элементов и в норме колеблются в узких пределах. У человека плотность цельной К. 1,05-1,06 г/см 3,плазмы - 1,02-1,03 г/см 3,форменных элементов - 1,09 г/см 3.Разница в плотности позволяет разделить цельную К. на плазму и форменные элементы, что легко достигается с помощью центрифугирования. Эритроциты составляют 44%, лейкоциты и тромбоциты - 1% от общего объёма К. Осмотическое давление К., при 37°С равное 740 кн/м 2(7,63 атм) ,определяется преимущественно входящими в её состав электролитами; в плазме - ионами Na и Cl, в эритроцитах - К и Cl, а также присутствующими в К. белками (см. Онкотическое давление ) .Концентрация водородных ионов (рН) - слабощелочная, составляет 7,26-7,36 и поддерживается на этом уровне буферными системами К. - бикарбонатной, фосфатной и белковой, а также деятельностью органов дыхания и выделения. Химический состав крови.В 100 млК. 18-24 гсухого остатка и 77-82 гводы, которая составляет больше половины массы эритроцитов и 90-92% - плазмы. Плазма К. содержит промежуточные и конечные продукты обмена веществ, соли, гормоны, витамины, ферменты. Существенную часть К. составляют белки, представленные в основном дыхательными пигментами, белками стромы эритроцитов и белками др. форменных элементов. Белки, растворённые в плазме (6,5- 8,5% из 9-10% сухого остатка плазмы), образуются преимущественно в клетках печени и ретикулоэндотелиальной системы. Белки плазмы не проникают через стенки капилляров,поэтому содержание их в плазме значительно выше, чем в тканевой жидкости. Это приводит к удержанию воды белками плазмы. Несмотря на то, что онкотическое давление составляет лишь небольшую часть (около 0,5%) общего осмотического давления, именно оно обусловливает преобладание осмотического давления К. над осмотическим давлением тканевой жидкости. При иных условиях в результате высокого гидродинамического давления в кровеносной системе вода просачивалась бы в ткани, что вызывало бы возникновение отёков различных органов и подкожной клетчатки. Белки также определяют вязкость К., которая в 5-6 раз выше вязкости воды и играет важную роль в поддержании гемодинамических отношений в кровеносной системе (см. Гемодинамика ) .Белки плазмы выполняют транспортную функцию, участвуют в регуляции кислотно-щелочного равновесия К., служат резервом азота в организме. Значительная часть кальция сыворотки, а также железа, магния связана с белками плазмы. Фибриноген, протромбин и др. белки участвуют в свёртывании крови, некоторые белки плазмы играют важную роль в процессах иммунитета. С помощью электрофореза белки плазмы разделяют на фракции: альбумин,группу глобулинов (a 1, a 2, b и g) и фибриноген, участвующий в свёртывании крови. Белковые фракции плазмы неоднородны: применяя современные химические и физико-химические методы разделения, удалось обнаружить около 100 белковых компонентов плазмы. Альбумины - основные белки плазмы (55-60% всех белков плазмы). Из-за относительно небольшого размера молекул, высокой концентрации в плазме и гидрофильных свойств белки альбуминовой группы играют важную роль в поддержании онкотического давления. Альбумины выполняют транспортную функцию, перенося органические соединения - холестерин, жёлчные пигменты,являются источником азота для построения белков. Свободная сульфгидрильная (-SH) группа альбумина связывает тяжёлые металлы, например соединения ртути, которые отлагаются в почках до удаления из организма. Альбумины способны соединяться с некоторыми лекарственными средствами - пенициллином, салицилатами, а также связывать Ca, Mg, Mn. Глобулины -весьма разнообразная группа белков, различающихся по физическим и химическим свойствам, а также по функциональной активности. При электрофорезе на бумаге подразделяются на a 1, a 2, b и g-глобулины. Большей частью белков a и b-глобулиновых фракций связана с углеводами (гликопротеиды) или с липидами (липопротеиды). В состав гликопротеидов обычно входят сахара или аминосахара. Липопротеиды К., синтезируемые в печени, по электрофоретической подвижности разделяют на 3 основные фракции, различающиеся по липидному составу. Физиологическую роль липопротеидов заключается в доставке к тканям нерастворимых в воде липидов, а также стероидных гормонов и жирорастворимых витаминов. К фракции a 2-глобулинов относятся некоторые белки, участвующие в свёртывании крови, в том числе протромбин - неактивный предшественник фермента тромбина,вызывающего превращение фибриногена в фибрин.К этой фракции относится гаптоглобин (содержание его в К. увеличивается с возрастом), образующий с гемоглобином комплекс, который поглощается ретикулоэндотелиальной системой, что препятствует уменьшению содержания в организме железа, входящего в состав гемоглобина. К a 2-глобулинам относится гликопротеид церулоплазмин, который содержит 0,34% меди (почти всю медь плазмы). Церулоплазмин катализирует окисление кислородом аскорбиновой кислоты, ароматических диаминов. В составе a 2-глобулиновой фракции плазмы находятся полипептиды брадикининоген и каллидиноген, активируемые протеолитическими ферментами плазмы и тканей. Их активные формы - брадикинин и каллидин - образуют кининовую систему, регулирующую проницаемость стенок капилляров и активирующую систему свёртывания крови (см. Кинины ) . К группе гликопротеидов, входящих во фракцию b 1-глобулинов, относится переносчик железа в организме - трансферрин.Во фракцию b 1- и b 2- глобулинов входят некоторые факторы свёртывания плазмы - антигемофильный глобулин и др. белки. Фибриноген мигрирует между b и g-глобулинами. К числу белков плазмы, мигрирующих с g-глобулинами, относятся разнообразные антитела, в том числепротив дифтерита, коклюша, кори, скарлатины, полиомиелита и др. Небелковый азот К. содержится главным образом в конечных или промежуточных продуктах азотистого обмена - в мочевине, аммиаке, полипептидах, аминокислотах, креатине и креатинине, мочевой кислоте, пуриновых основаниях и др. Аминокислоты с К., оттекающей от кишечника по воротной вене, попадают в печень, где подвергаются дезаминированию, переаминированию и др. превращениям (вплоть до образования мочевины), и используются для биосинтеза белка. Углеводы К. представлены главным образом глюкозой и промежуточными продуктами её превращений. Содержание глюкозы в К. колеблется у человека от 80 до 100 мг%.В К. также содержится небольшое количество гликогена, фруктозыи значительное - глюкозамина.Продукты переваривания углеводов и белков - глюкоза, фруктоза и др. моносахариды, аминокислоты, низкомолекулярные пептиды, а также соли и вода всасываются непосредственно в К., протекающую по капиллярам кишечника, и доставляются в печень. Часть глюкозы транспортируется к органам и тканям, где расщепляется с освобождением энергии, другая превращается в печени в гликоген. При недостаточном поступлении углеводов с пищей гликоген печени расщепляется с образованием глюкозы. Регуляция этих процессов осуществляется ферментами углеводного обмена, центральной нервной системой и эндокринными железами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 |

|||||||