|

|

Популярные авторы:: Горький Максим :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Чехов Антон Павлович :: Лесков Николай Семёнович :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: БСЭ Популярные книги:: The Boarding House :: Долгожданное возвращение :: Сон Колриджа :: Старик-годовик :: Аэропланы в Брешии :: Опасайтесь лысых и усатых :: Эсперанса :: Эволюция человеческой науки :: Упражнения по стилистике русского языка :: Сказки об Италии |

Волшебная шапкаModernLib.Net / Сказки / Тухтабаев Худайберды / Волшебная шапка - Чтение (стр. 11)

– Что с тобой, сынок? – подбежала ко мне мама. – Тебе нездоровится? – Что-то голова кружится… – Да у тебя жар! Кузыбай, поди-ка сюда! – испуганно окликнула она папу, уводя меня в дом. Градусник показывал 39. И температура всё поднималась. Я это чувствовал по тому, как ломило суставы, волнами накатывал жар. Смутно помню, как мама привела медсестру Сабиру-апа, как та кипятила в блестящей металлической коробке толстые, как колья, шприцы. Потом, видно, температура моя поднялась ещё выше, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени я был в беспамятстве. Открыв глаза, я обнаружил, что лежу в своей комнате. Белоснежные подушка и простыня, атласное одеяло. На улице, точно разъярённый волк, завывает ветер. Бросает в стёкла песок, колотит ветками деревьев. У изголовья сидит мама, поминутно вытирает глаза. – Воды, – прошептал я, еле шевеля спёкшимися губами. – Ой, верблюжонок мой, очнулся? – Мама нагнулась ко мне, поцеловала в лоб, потом позвала папу. Он появился не один, а вместе с тем доктором, который недавно оперировал Донохон. – Я же говорил, что он очнётся, как только спадёт жар. Ну молодцом, Хашимджан, молодцом! – Доктор потрогал мой лоб. – Ну как, молодой человек, болит голова? – Побаливает. – Ничего, к вечеру пройдёт. Завтра можно будет вставать с постели, а послезавтра – смело отправляться охотиться на волков. – Кузыбай, надо бы сообщить Вахиду Салиевичу, что Хашимджан пришёл в себя, – проговорила мама. – Волновался очень, бедняга. – А что, мама, Вахид Салиевич… Вахид Салиевич знает, что я заболел? – Он уже трижды приходил узнать, как ты себя чувствуешь. Так он тебя любит. Я слабо улыбнулся, попытался пошутить: – Меня ведь, мама, нельзя не любить… Прежде чем уйти, доктор велел каждые три часа промывать мою рану раствором марганцовки, затем перевязывать, намазав какой-то вонючей мазью. А на улице ветер становился всё сильнее. В комнату вошла Айша. Она только что вернулась из школы: раскраснелась вся, на волосах подтаявшие снежинки. – Ака, Хашимджан-ака! – Чего тебе? – Ты не спишь? – Нет, сплю! – буркнул я. – У тебя же один глаз открытый, – рассмеялась Айша. – Я смотрю сон, поэтому он открытый. А то как же я увижу сон с закрытыми глазами? – А знаешь, ака, к тебе ребята собираются… – Какие ребята? – приподнял я голову. – Твои одноклассники. Хотят проведать тебя. Не успела она договорить, как в коридоре затопотало множество ног, послышался чейто громкий шёпот: «Давай, веди ты!» Емуответил другой голос: «Нет, первым ты!» Ктото хихикнул, кто-то ойкнул. Дверь распахнулась, но в комнату никто не входил, и возня в коридоре не прекращалась. Наконец появился Хамрокул. Рот до ушей, лицо сияет как медный начищенный таз. – Как ты себя чувствуешь, приятель? – спросил он. – Э, да я вижу, ты здоров как бык! – высунулся из-за его спины Мирабиддинходжа. Ответить ему я не успел: комната наполнилась ребятами. Они принесли букет подзамёрзших цветов, кулёк конфет и штук десять яблок. Положили всё это на стол и давай тормошить меня: кто щупает лоб, кто осматривает руку, а кто и пятки щекочет. Вопросы сыпались градом, я не успевал отвечать. Хорошо, что в это время появился Вахид Салиевич и навёл порядок – рассадил всех куда мог. – Теперь можно и поговорить с больным. Какое там поговорить! У меня что-тозастряло в горле, защипало в глазах, вот-вот заплачу. Не стану скрывать, я до глубины души переживал, что отстал от сверстников и очутился в чужом шестом «Б» классе, среди чужих ребят. Один из них казался мне хвастуном, другой – болтуном, третий – трусом. В класс этот я входил, как входит, наверное, птица в клетку. От тоски я готов был бежать куда глаза глядят. А ведь я, оказывается, здорово ошибался! И вовсе неплохие ребята мои новые одноклассники. Сам я хорош! Сам виноват во всех своих бедах!

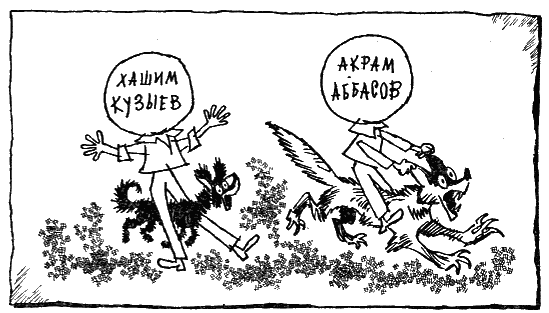

– Температура спала? – поинтересовался Абдусамат. Этот парень любит привязывать девочек косичками друг к другу. – Да, сейчас нормальная. Спасибо. – А что, не мог ты почитать над собой молитву, чтобы беду отвадить? – спросил Гияс. – Зря, что ли, учился у муллы Янгока? Ребята дружно засмеялись. Шахида, которая сидит за моей партой, кажется, почувствовала, что мне неловко, сама атаковала Гияса. – Хашим учился у муллы Янгока, чтобы проучить его. А ты зачем старался? Всё равно не научился ездить на быке! Хохот поднялся сильнее прежнего. Гияс вскочил с места, стал оправдываться. – Попробовали бы вы сами научиться ездить на таком быке! Он был такой высокий, что без лестницы не заберёшься ему на спину. Только начал подниматься, а он как шагнёт вперёд – я и брякнулся на землю вместе с лестницей. Вы не представляете, как мама обрадовалась приходу моих одноклассников! – Не думала, не гадала, что у моего непутёвого Хашима столько друзей-товарищей! Спасибо, детки, что решили проведать моего мальчика, спасибо вашим родителям, породившим таких милых детей, спасибо учителям, воспитавшим вас такими чуткими и добрыми! Она суетилась в комнате, что-то поправляла, доставала, но, не докончив начатое дело, спешила на кухню, потом опять появлялась, начинала делать совсем другое. Мама ни за что не согласилась отпустить ребят без угощения. И угостила на славу. Завалила стол разными конфетами, пряниками, сушёными фруктами, которые обычно прятала от нас в шкафу. – Хашимджан, поправляйтесь скорее, без вас класс наш совсем опустел, осиротел, – сказал, уходя, Вахид Салиевич. – Нет, не буду поправляться. И стараться не буду! – сказал я, пряча лицо под одеялом. – Почему же это, Хашимджан? – удивился учитель. – Потому что все они дразнят меня «муллой»! Ребята поняли, что я шучу, но что всё же в шутке кроется доля правды. Они зашумели, загалдели, обещая никогда больше не называть меня муллой. – Тогда считайте, что с сегодняшнегодня я уже поправился, – сказал я, откинув одеяло. После ухода ребят мама долго сидела возле меня, гладя мне лоб. – Какие чудесные ребята твои одноклассники, Хашимджан! Весёлые, добрые, ласковые!.. – Голос у мамы дрогнул. – Я ведь специально остался на второй год, мама, чтобы учиться вместе с ними! (Мама улыбнулась.) – Этот… как его… тот парень, который поймал волчонка, он тоже… – Акрам? – Да, да, Акрам этот… вчера весь день под окнами торчал. Выхожу пригласить его в дом, а он стремглав убегает прочь. Очень переживал за тебя. Материнское сердце не обманешь. И вообще отличные товарищи у тебя в классе, Хашимджан, сынок. Держись их крепче… не потеряй… «А где моя голова?» Вы же знаете, не в моём характере поддаваться обстоятельствам. Если бы не потерял сознание, – с места не сойти! – вовсе не валялся бы в постели. На третий день я был уже на ногах и, несмотря на возражения мамы и бабушки, отправился в школу, в свой любимый шестой «Б» класс. Пусть получу сто двоек, зато буду с товарищами. Вошёл в класс и тут же пожалел, что поторопился. В нашем классе выпускали стенгазету «Отличник». Так вот новый номер целиком был посвящён нам с Акрамом. Мало чтонарисовали: Акрам скачет верхом на волчонке, а я плетусь на худущей дворняжке. Это ладно, как-нибудь пережили бы, главное в том, что у обоих не было головы. Вместо головы – круг, а в круг вписана фамилия. Под карикатурой подпись: «Странно, почему у них нет головы?» И ответ: «Будь у них голова – разве пропустили бы столько уроков!» Признаться, здорово придумано, остроумно, мне понравилось. Вначале я от души посмеялся, потом вдруг подумал: «А ведь точно так, как сейчас я смеюсь сам над собой, над нами смеялись и другие. Может, пришли домой и родителям рассказали, и те тоже посмеялись от души». Руки сами собой сжались в кулаки, в голову ударила кровь, но я сдержал себя. – Кто это нарисовал? Очень красиво! – добродушно улыбнулся я, точно хотел расцеловать того великого художника. Я знал, что редактором у нас левша Таштемир. А он стоял рядышком, покряхтывал от удовольствия. Услышав мой вопрос, Таштемир горделиво выпятил грудь: – Я нарисовал, апчхи!.. Отойди подальше, у меня насморк, апчхи!.. – Вы поглядите на него, опозорил человека да гордится, точно геройство совершил. Зачем нарисовал? – Нарисовал, апчхи!.. – Зачем, говорю? – Апчхи, апчхи! – А ты погляди, погляди хорошенько, есть у меня голова или нет? – Для большей убедительности я потёрся головой о его живот.

– Сейчас вроде бы есть, апчхи… – Эй, Апчхи, я тебя спрашиваю, почему нарисовал меня безголовым? – А почему ты сам… апчхи… прогуливаешь уроки ради всяких… апчхи!.. Тянешь класс назад… апчхи… апчхи… мы очутились… – Сейчас же сними карикатуру. – Апчхи… не сниму. – Ну погоди! – Я оттолкнул Таштемира, сорвал газету. В классе поднялась страшная суматоха: кто-то схватил меня за руку, кто-то поднимал с пола Таштемира, другой отряхивал с него невидимую пыль. Надо же было, чтобы именно в этот момент в класс вошёл мой «любимейший» Закирджан. Так уж мне всегда везёт, вы знаете. – Как тебе не стыдно, Кузыев! Ты за это ответишь. Садитесь все по местам. Ну-ка скажи, почему ты порвал газету? – Не знаю. – Прошу после уроков не расходиться. Проведём собрание отряда. – Закирджан удалился, по-боевому печатая шаг. Я тихонько взглянул на Таштемира: как, интересно, он себя чувствует? А несчастный левша отвернулся, надул губы, сидит как индюк. Обиделся, конечно. Уроки я провёл в беспокойстве: всё подумывал дать стрекача (кто бы мне поверил, если сказал, что плохо себя чувствую!), но я побоялся, что меня сочтут трусом. Будь что будет, что суждено – того не миновать. Акрам попытался успокоить меня: – Не бойся, Хашимджан, я свидетель: Таштемир сам виноват. На классное собрание вместе с Закирджаном пришёл и Атаджан Азизович (Вахид Салиевич, как назло, уехал со старшеклассниками в город на экскурсию). Собрание открыл Маматджан, самый худущий и длиннющий парень в классе, председатель совета отряда. Справа от него восседал директор, слева – мой «любимый» вожатый. – Разрешите считать собрание открытым… – Маматджан кашлянул в кулак, схватился обеими руками за край стола и продолжал дрожащим голоском: – Собрание… это… посвящённое… вопросам посещаемости нашего класса «Б»… то есть шестого «Б»… Я сидел, низко опустив голову (похож ли на раскаявшегося?), и изредка шмыгал носом. Маматджан предоставил слово директору. Атаджан Азизович поднялся, оглядел всех нас, заметно улыбаясь, потом согнал с лица улыбку, грозно нахмурился. – Ну-ка, ребята, скажите мне сами: на каком месте ваш класс по посещаемости? – На седьмом! – раздались нестройные голоса. – А почему не на первом? – Потому что у нас прогульщиков много. – Так. А кто больше всех пропустил уроков? – Хашим Кузыев! – Акрам тоже. – Ещё Умринисо. – И Шеркузы! – посыпалось отовсюду. Не я один, оказывается, прогульщик! Всемвместе и ответ держать легче. Выпрямил спину, сел поудобнее. Атаджан Азизович продолжал: – Выходит, они и виноваты в том, что ваш класс плетётся в самом хвосте, попал на чёрную доску отстающих и портит показатели всей школы. Не так ли? – Та-ак! Точно так! – Тогда пусть эти молодцы выйдут сюда, покажутся нам во всей красе. Так, так, выходите, не стесняйтесь, ребята. Молодцы, молодцы! Вы только посмотрите на них. Симпатичные, хорошие ребята вроде, а на поверку… Никак не пойму, как они докатились до жизни такой – стали злостными прогульщиками. Маматджан, веди дальше собрание, пожалуйста. Я посижу в сторонке, послушаю вас. Посмотрим, есть ли настоящие пионеры в шестом «Б» классе, сумеют ли откровенно сказать товарищам об их недостатках. – Кто желает выступить? – спросил Маматджан. Таштемир начал говорить с места, но председатель перебил его: – Вначале подними руку, возьми слово, тогда и говори! Таштемир разобиделся и заявил, что теперь ни за какие деньги не выступит. Мои дорогие одноклассники, видать, здорово соскучились по такому собранию. Активничали: стыдили прогульщиков, осуждали, призывали исправиться. Интересовались, почему прогуливаем, не учим уроки, позорим свой класс. «Ну, пронесло грозу, – подумал я с облегчением, – меня не трогают». Но в этот момент Маматджан возьми да заяви вдруг: – А теперь поговорим о Хашиме Кузыеве. Кто хочет высказаться? Все молчат. Я гляжу направо и говорю про себя: «Спасибо, мои дорогие, что молчите! Правильно, так, именно так надо поддерживать друзей!» Гляжу налево, думаю: «Никогда не забуду вашей доброты, милые! Спасибо вам!» Но вдруг вскакивает Таштемир и всё портит. Он поднял руку, с поднятой рукой встал с места и так же с поднятой рукой затараторил: – Вчера мы выпустили стенгазету… апчхи… простите, посвящённую дисциплине в классе. Об этом специально просил Вахид Салиевич. А мулла-ака… апчхи… простите, Хашим Кузыев самым хулиганским образом изорвал газету, апчхи… Кузыев должен держать ответ за свой проступок, апчхи!.. – Не может быть! – нарочно удивился Атаджан Азизович. – Неужто он изорвал газету? Почему ты это сделал, Кузыев? – А почему они нарисовали меня без головы? – спросил я в свою очередь. Вот уж где началось настоящее собрание, скажу я вам! Атаджан Азизович сам занялся мной. И Акрама поставил рядышком. Меня теперь обсуждали не как рядового прогульщика, а прогульщика-хулигана. Я стоял и боялся одного-единственного: как бы они вообще не выгнали меня из школы. Где я найду ещё таких чудесных ребят? – Ну-ка, скажите, ребята, в чём состоит главный и священный долг каждого пионера? – спросил вдруг Атаджан Азизович. – Он должен отлично учиться. – Ещё в чём? – Быть дисциплинированным. – Ещё? – Учиться без прогулов. – Молодцы! Выходит, пионер Хашим Кузыев не выполняет ни одну из заповедей пионерского кодекса? Верно? – Верно! – А достоин ли такой человек носить красный пионерский галстук? – Нет, не достоин. «Всё, – подумал я, – конец. Хоть бы Вахид Салиевич вернулся, уж он-то не дал бы меня в обиду!» – У кого какие предложения? – У меня! – вскочил с места Мирабиддинходжа. – Я хочу сказать… в общем, я хочу сказать… – Хочешь сказать, так скажи! – поторопил Маматджан. – Да ничего особенного… просто я хочу сказать, что Хашимджан – хороший парень, только вот ленив немного, неорганизованный… Но если вы выгоните его из школы, ятоже брошу учиться. Вот! – и сел на место, готовый заплакать. – Кто ещё хочет сказать? С места встала Саддиниса. Она постояла, наматывая на палец кончик косички, вздохнула и вдруг выпалила: – Если мы исключим Хашимджана из пионеров, то его мать повесится! Класс испуганно охнул. Саддиниса продолжала: – Да, да, я сама не раз слышала, как она говорила: «Если Хашим будет по-прежнему плохо учиться или бросит школу, я не перенесу этого: или повешусь, или обольюсь керосином и сожгу себя!» После Саддинисы опять вскочил Таштемир, он уже не рвался съесть меня живьём. Он сказал, что меня можно простить при условии, если я попрошу у товарищей прощения за прогулы и сам выпущу новую стенгазету. – А за то, что он меня толкнул, мы потолкуем с ним потом на улице, – закончил он. А класском Хамрокул тут же вставил: – Верно, верно, Кузыев не выполняет никакой общественной работы. Его надо ввести в редколлегию стенгазеты, пусть поработает. Тем более, что у него почерк хороший. Маматджан тоже долго и непонятно говорил о том, что выгонять меня из пионеров не стоит, но можно временно отобрать у меня галстук и посмотреть, как я себя поведу дальше. Выступили почти все ученики нашего класса. Я уже не различал, кто что говорит, меня окутал какой-то липучий туман, начала кружиться голова… – Кто за то, чтобы исключить Хашима Кузыева из рядов пионеров, прошу поднять руку, – сказал Азизов. Я вздрогнул, поднял голову. Сейчас рубанёт. Но что это? Проходит минута, другая, третья. Никто не поднял руки. Сидят, ждут чего-то. – Хорошо! – произнёс Азизов непонятно почему повеселевшим голосом. – Молодцы, ребята, другого я от вас и не ожидал. Теперь у меня есть другое предложение. Прошу поднять руки тем, кто готов не пожалеть ни сил, ни времени на то, чтобы помочь Хашимджану Кузыеву исправиться, стать примерным пионером и хорошим человеком. Вверх взвилось тридцать шесть рук. Мне показалось даже, что кто-то поднял обе руки, потому что когда Маматджан подсчитал, то оказалось два лишних голоса. Один лишний голос оказался мой, сгоряча я тоже проголосовал, а другой лишний голос остался невыясненным. Может, сам Атаджан Азизович тоже голосовал сгоряча? – Ну, Хашимджан, что теперь ты скажешь нам? – повернулся ко мне наш любимый директор. – Я? Я прошу у всего класса прощения. Уверяю, что такое, как сегодня, никогда больше не повторится. – Значит, даёшь торжественное обещание? – Нет, обещания дать я не могу. – Это почему же? – изумился класс. – Этого я не могу обещать потому, что грош цена стала с некоторых пор моим обещаниям! – горько воскликнул я. – Я их столькопонадавал, что и не помню сколько! Поэтому я просто хочу исправиться, не давая никаких торжественных клятв. Собрание на этом закончилось. Я съел в школьном буфете тарелку маставы[21], потом сел возле Таштемира и набело переписал всю газету от начала до конца. – Ну как? – поинтересовался я, когда тот просмотрел мою работу. – Пишешь-то ты красиво, ничего не скажешь, – ответил придирчивый редактор. – Только очень много ошибок. Однако ты не унывай, готовься, во вторник будем выпускать очередной номер «Отличника». – А что мне готовиться? – удивился я. – Дашь что переписать – я и перепишу. – Сам напиши заметку. Собери материал обо всём, что заметишь неладного, и накатай фельетон. – Ладно, я подумаю. Я шёл из школы вне себя от радости. Уж чего я не ожидал, так этого: стать членом редколлегии стенгазеты шестого «Б» класса! Ещё бы не радоваться: из школы не выгнали, из пионеров не исключили, а вроде бы даже наградили. Впервые за всю свою жизнь получил должность, честным, открытым способом, без никакого волшебства. Как тут не радоваться?! Я становлюсь человеком Скажу откровенно: я сейчас стал человеком железной воли. Нет, нет, не смейтесь. Правду говорю. Не верите, спросите у мамы. Она уже давно жалеет меня, видя, что я совсем не отрываюсь от учебников. Сижу, сижу, читаю, читаю… – Сынок, Хашимджан, пошёл бы ты прогулялся, что ли! – говорит иногда она. – Нет, я не устал, – качаю я головой. – И нельзя мне уставать, мамочка, никак нельзя. Как устану, так снова сделаюсь посмешищем в глазах товарищей. Так я говорю отчасти из-за той злополучной заметки, которую я написал вскорости после классного собрания. Если вы помните, Таштемир посоветовал мне собрать материал обо всём, что замечу неладного в нашем классе. Я собрал такой материал и написал длиннющую заметку, попросил Саддинису исправить грамматические ошибки, потом отдал редактору. И Таштемир сдержал слово: поместил её в газете. Вот было шуму! А говорилось там примерно такое: «… Акрам плохо учится потому, что любит диких животных. Умринисо ест во время уроков. Мирабиддинходжа, прежде чем отвечать учителю, про себя произносит молитву. Саддиниса вздыхает больше положенного. У Хамрокула тонюсенький голосочек, поэтому он старается говорить грубовато. Икрам, по прозвищу Деревянная нога, идя из школы домой, пишет мелом на чужих калитках, Ариф – ябеда. Зариф спит на уроках. Шахида смеётся по поводу и без повода, покажи палец – со смеху умрёт. Адхаму задания по арифметике выполняет отец…» Словом, перечислил недостатки тридцати шести человек, то есть всего класса. – А сам – ангел? Почему о себе не написал? – окружили меня ребята плотным кольцом.

– У меня недостатков нет, – отрезал я. – Какие были – вы их сами искоренили. – Значит, у тебя совсем нет недостатков? – Совсем, совсем. – А разве не ты первый врун на всю школу? Разве не ты самый безвольный человек в классе? Не ты ли тянешь весь класс назад по успеваемости? Ребята, давайте напишем о недостатках Хашима, пусть полюбуется на себя со стороны. Я смеялся, отмахиваясь. – Обо мне много говорили. Теперь речь о вас. И меня поддержал Вахид Салиевич. – А что, ребята, Хашимджан прав! – воскликнул он. – Он очень верно подметил ваши слабости. Кто не согласен? Пусть встанет и докажет, что Хашимджан не прав. Есть желающие? Мы прождали минут десять, никто не спорил со мной. – Значит, признаёте свою вину? – посмеивался Вахид Салиевич. – Что ж, хорошо. Вы не стесняйтесь, ребята. Настоящий человек должен уметь признавать свои ошибки, свои слабости. – Хорошо, положим, мы признали свои слабости. А сам Кузыев? Признаёт ли, что он большой врун? – Нет, не признаю, – отрезал я, вставая с места. – Я вам ещё докажу, что я не врун, что воля моя крепче стали! Вот так, сгоряча, и поспорил я со всем классом. На чьей стороне был тогда Вахид Салиевич, до сих пор не пойму: то ли на стороне класса, то ли на моей. Чтобы доказать свою правоту, мне дали полгода срока. Ну и начал я волей-неволей стараться… И сам не заметил, как втянулся… Сегодня будут объявлять отметки за вторую четверть. На собрание каждый должен привести кого-нибудь из родителей: маму или папу. Ещё лучше, если придут оба. Я долго ломал голову, кого мне позвать на собрание. Папу или маму? Лучше всего папу. Потому что мало хорошего видит мой папа в жизни. Его то мама пилит, то бабушка. Да ещё я в прошлом году обманул его самым бессовестным образом. Тогда тоже стояла зима. Закончилось полугодие, и на родительском собрании должны были объявить отметки. У меня в табеле стояли четыре двойки, представляете, каково было бы человеку людям в глаза смотреть? Да и попал он в тот раз в школу случайно, из-за мамы. – Хоть бы раз этот человек поинтересовался учёбой сына! Ходит и в ус не дует, какбудто это и не его сын! – напустилась она на папу, когда узнала о собрании. – Да ведь интересуюсь я, как же ещё интересоваться? – беспомощно разводил руками папа. – А коли интересуетесь, так пойдите на родительское собрание. Через полчаса начинается. Специально вызывали нас. Ну, пошли мы с папой. Идём, а я ломаю голову, как бы вернуть его назад. Не хотелось выставлять отца на позор. Так ничего и не придумал. Пришли, а собрание уже началось, в коридоре – никого. – В какой класс мне идти? – спросил папа, беспомощно глядя по сторонам. – Вон в тот, напротив, – указал я на дверь третьего «А» класса. В тот же миг меня больно резануло по сердцу – так жалко стало папу, так жалко за то, что я его обманываю, а он даже не помнил, в каком классе я учусь. – Ну и какие там были разговоры? – поинтересовалась мама, когда мы вернулись. – Да никаких разговоров не было, – ответил папа спокойно. – Но ведь нас же специально вызывали на собрание? – не отставала мама. – Не знаю. Никто меня не заметил и имени не спросил, – так же спокойно ответил папа. – От начала до конца просидел на задней парте и ни слова дурного не услышал про нашего Хашимджана. Вот с тех пор здорово виноватым чувствовал я себя перед папой. И очень хотел порадовать его, загладить свою вину. – Сегодня у нас родительское собрание, – как бы между прочим обронил я маме, которая счищала снег с дорожек во дворе. – Знаю. – Вахид Салиевич велел обязательно привести папу. – Почему именно папу? Может, маму велел привести? – Не важно, лишь бы кто-нибудь из вас был, – пошёл я на попятную: а вдруг мама обидится? Но всё обошлось. Собрание было назначено на шесть, а к этому времени мама должна идти на ферму доить коров. Так что в школу собрался папа. – Во всяком случае, надеюсь, не сплошные колы у тебя там… – пробормотал папа, выходя на улицу. – Там скажут, – увернулся я от прямого ответа. В тот день выпало очень много снега. Пушистый белый снег висел на проводах, деревьях, толстой шубой стелился на крышах и земле, будил в сердце какое-то счастливое чувство. Хотелось побежать, держась за папину руку, кричать, смеяться. А папа почему-то был тих и задумчив. Вроде даже грустный. – Папа, закончили лагерь строить на Узункулаке? – спросил я, желая отвлечь его от мыслей. – Лагерь-то закончить мы закончим, Хашимджан… Да только вот о чём я размышляю… Вижу я, сынок, учёным тебе не стать. Твои ровесники уже в седьмом учатся, восьмом, а ты всё ещё в шестом. Может, забрать тебя из школы да потихонечку-помаленечку начать учить ремеслу тракториста? Да ведь и здесь учиться надо… Папа у меня шутить не любит и не умеет. Поэтому у меня так больно сжалось сердце, заколотилось, затрепыхалось, как птица, попавшая в кошачьи лапы… Несмотря на мороз, я весь вспотел. Неужели папа и вправду заберёт меня из школы? А ведь я только-только втянулся в учёбу, понял, как это хорошо – быть одним из первых учеников! – Головой буду об землю биться, папа, если вы заберёте меня из школы! – горячо сказал я. Папа внимательно посмотрел на меня. – Но ведь у тебя вовсе нет желания учиться, сын… – Раньше не было. Теперь всё наоборот. Вот придёте на собрание, сами убедитесь… Мы больше ни словом не обмолвились до самой школы. Когда мы вошли в класс, там уже стояла кучка родителей: папа Хамрокула, мама Саддинисы, брат-тракторист Таштемира. Они о чём-то оживлённо беседовали. Папа подошёл к ним. В последнем номере нашей газеты про меня была помещена заметка Саддинисы. Я очень хотел показать её папе, да и остальные пусть почитают, кто я есть. Ведь именно они считали, что никакого толку из меня не выйдет, разве что отъявленный хулиган, и поэтому не разрешали своим детям знаться со мной, дружить, разговаривать. Едва папа поздоровался со всеми, я сунулся к нему: – Папа, не хотите почитать нашу стенгазету? – Оставь пока со стенгазетой. Папа подсел к брату Таштемира, дядюшке Акраму, и тотчас заспорил о том, полезно это или вредно поднимать зябь на заснеженном поле. А я стоял возле них и не знал, как заставить их подойти к газете. – А знаете, какие рисунки в нашей газете? Просто отменные! – Это хорошо, когда газета с рисунками, – кивнул дядюшка Акрам и продолжал о своём. – Ну и раскритиковали нас с Таштемиром в этой газетёнке! – решился я на отчаянный шаг. – Что-о? Раскритиковали? – Папа и дядюшка Акрам вскочили на ноги. – Плохо учились, значит, сорванцы, или хулиганили! Они поспешно направились к стенгазете. Глядя на них, другие тоже тронулись за ними: а вдруг там написано что-то интересное? Через минуту к стенгазете было не подступиться. Поэтому кто-то начал вслух для всех читать эту заметку про меня. А называлась она: «Хашимджан у нас старательный парень». Убедившись, что всё идёт как надо, я покачал головой, стыдя сам себя («Должен же человек иметь скромность!»), вышел в коридор и оттуда, через приоткрытую дверь, наблюдал за происходящим в классе. – Кузыбай-ака, да сын у вас, оказывается, что надо! – А то вы думали! Он днём и ночью за книжками сидит. Это Саддиниса сделала его человеком… – горделиво ответил папа. Минут через десять началось собрание. Вахид Салиевич для начала рассказал, каким онпринял класс, с какими столкнулся трудностями, затем продолжал: – Я рад, что меня назначили руководителем именно этого класса. Я не ошибусь, если скажу, что все тридцать шесть учеников, весь шестой «Б» класс – это трудолюбивый, старательный, способный народ. Никакого труда не жалко на таких детей. Вот возьмём, к примеру, Хашимджана Кузыева. Когда я ознакомился с его табелями за шесть лет, признаться, пришёл в ужас. По многим предметам у него были тройки и двойки. Дурная слава шла о мальчике по всей школе. «Да неужели он такой бездарный, этот Хашимджан Кузыев?» – подумал я и вскорости убедился, что ничего подобного. Смотрите сами. В этой четверти у него хорошая успеваемость, очень даже хорошая. Четвёрка по физике, по родному языку – пятёрка… Кто-то робко хлопнул в ладоши, осёкся, но его поддержал ещё один, к нему присоединился ещё один, другой, и класс разразился громкими аплодисментами. Потом Вахид Салиевич прочитал отметки по журналу. Оказалось, что только у Саддинисы по всем предметам пятёрки, у Хамрокула – шесть пятёрок, у Таштемира – четыре, а у остальных по две-три. Я слушал про успехи своих друзей и думал: «Подождите, я ещё покажу себя! В третьей четверти добьюсь трёх пятёрок, а в четвёртой – самое меньшее – пяти, иначе не называться мне Хашимджаном!» Но тут же моя радость омрачилась. До моего слуха дошло, что говорят о моём друге, батыре-волкодаве Акраме. Оказалось, что он получил за эту четверть четыренеудовлетворительные отметки. «Эх, – подумал я, – поскорее бы кончилось это собрание, побежал бы к другу, утешил, обнадёжил, что не всё ещё потеряно». Я уже не слушал, кто о чём говорил. Только на обратном пути, когда папа поинтересовался, почему я такой хмурый, пошутил, горестно улыбаясь: – Всё думаю, смогу ли я работать с вами на тракторе, когда брошу учёбу. – Дурачок, и не смей об этом думать. Теперь я убедился, что можешь ты учиться, Хашимджан, можешь! А водить трактор я тебя так и так обучу. Эпилог Пионерский лагерь раскинулся на живописном склоне древней горы. Вдоль аллей высятся могучие тополя. Древнейшие чинары в три обхвата окружают игровые площадки, даруют тень и прохладу. Серебристые ивы склонились над водой, ласково гладят ветвями её блестящую поверхность. В быстрой речке с прозрачной водой играют рыбки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |

|||||||