|

|

Популярные авторы:: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Joyce James :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: БСЭ :: Желязны Роджер :: Тэффи Надежда :: Нортон Андрэ :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Основание :: Черная моль :: Уроки любви :: Золотые слезы :: Рассказы, сказки, стихи :: 'Любера' :: Темные источники :: Искушение ворона :: Завоеватель |

Свет в заброшенном домеModernLib.Net / Детская проза / Тухтабаев Худайберды / Свет в заброшенном доме - Чтение (стр. 9)

В цветущем Маргелане? Неужто могут здесь расти Одни лишь горькие цветы И от созданья мира Здесь не было инжира? На узкой улочке живёт Торговец красной тканью. Скупцы торгуют, но весь год В отрепьях ходят сами. – Фи! – фыркнула толстенькая, как колобок, девочка, стоявшая напротив Амана. – Какое же это стихотворение, и дурак так может… Слова девочки здорово задели Амана. А когда он злится, у него взбухают вены на шее, глаза начинают метать молнии. А сейчас он разозлился в тысячу раз больше, чем когда-либо. Теперь не успокоится, пока не сквитается с Колобком. Голубок в небе стайка Весёлая летит. А толстая лентяйка, Как хрюшка, вечно спит. На сей раз зрители оживились, раздались жиденькие хлопки. А подружка Колобка вовсю заколотила в ладошки, Аман обернулся к ней: А рядом с ней девчушка Красива и стройна. Не то что эта чушка — Ну как газель она! На этот раз успех свалился на Амана в виде бури аплодисментов. Поражали не столько стихи, как умение брата их читать. – Эй, цыганёнок, почитай-ка ещё! – попросил парнишка в новой тюбетейке. Аман послушно повернулся к нему, сглотнул по своему обыкновению: Ты молодцом назвался? Видали молодца: На яблоню забрался, А снять просил отца! – Молодец! – Давай ещё, цыганёнок! Ты бы лучше не играл, А отца и мать позвал — Самовар давно кипит… Ахмаджан, ты будешь бит. – Во здорово! И имя ведь отгадал! – Давай ещё! – Сочини стих об этой девочке, две лепёшки дам! Твоя мамочка ушла – Ты белиться начала. Не жалей же и румян – Скоро будешь как тюльпан. Видно, шум, поднятый вокруг нас, привлёк к себе внимание взрослых, они группками покидали свадебный двор, подходили к кругу и, вытянув шеи, пытались рассмотреть, что тут происходит. Какой-то высоченный, худой до ужаса дядька с тыквоподобным носом и широкими, как стол, ушами, вытащил из кармана красненькую десятирублёвку, поднял над головой: – Малыш, почитай ещё, вот эту получишь! Аман задумался и выпалил: «Джура-Джура-Джурабай, За дровами поезжай!» В лес поехал – там лишь пни, А вернулся – нет жены. – Ну и удал, молодец, цыганёнок! – смеялись взрослые. Отодвигая ребят, в круг вошёл человек среднего роста, круглолицый, в хромовых сапогах. На груди его сверкала Золотая Звезда Героя. Он подхватил Амана под мышки, поднял, поцеловал в лоб: – Как тебя зовут, мальчик? – Аман. – Ещё стихи знаешь? – Ещё много знаю. – Ну тогда читай, громко читай. – А хлеба дадите? – Дам. И мяса, и ещё кое-что. Читай. Бака-бака-бака-бал, Ты канатоходцем стал — Значит, боль подальше прячь: Упадёшь – вставай, не плачь. – Ещё знаешь? – Знаю. – Тогда вот что! Посвяти-ка один стих вон той тётушке. Она у нас завскладом на свадьбе. Как-то с Лолой я сидел, Хоть не пил, а захмелел. А потом не раз она Говорила про меня На собрании дехкан, Что, мол, я бываю пьян. – Молодец, батыр, давай дальше. Воробей зерно склевал. «Завтра возвращу», – сказал. Папа вечность на войне, А сказал: «Приду к весне». Дядя Герой был вне себя от восхищения: он крепко прижал моего брата к груди, расцеловал в немытые щёки, потом увлёк с собой во двор, где шла свадьба. – Эй, люди, послушайте этого чудо-мальца! Такие стихи закатывает! Аман не заставил себя упрашивать. У меня письмо в руке. Поезд мчится вдалеке: Это едет старший брат — Грудь сияет от наград. Дядя Герой не отпустил от себя Амана даже тогда, когда он кончил читать стихи, долго прижимал к себе, потом так и унёс его на руках в амбар, где, видно, находился свадебный «склад». Немного спустя Аманджан вышел оттуда принаряженный, словно женишок – в бекасамовом чапане, подпоясанном шёлковым бельбагом, на голове бархатная тюбетейка. – А ну-ка, гости, пошли все в амбар, – пригласил дядя Герой остальных, – я сам буду угощать вас. Встреча с разбойником – Ака, – зовёт Усман. – Чего тебе? – Давайте немного отдохнём. – Надо ещё малость пройти. – У меня ноги заплетаются. – А ты посмотри на Амана, вон он как бодро топает! – У вашего любимчика нет груза. – Дойдём вон до того сада, тогда и отдохнём. – Я взглянул на Усмана, и сердце полоснула боль. Трудно ему, бедняге, груз у него на плечах тяжёлый. Да и остальные тоже притомились. Идём с тех пор, как покинули свадебный двор. Немало отмахали. Если после драки с мальчишками мы здорово шагали, боясь погони, то сегодня прошли длинный путь благодаря радости и сытости. В яблоневом саду решили сделать привал. Сад этот до войны, видать, был ухоженным, плодоносящим. А теперь одичал, деревья засохли, очервивели. Не сад, а жалкое подобие сада. Через яблоневый сад протекал ручеёк с чистой, как слеза, прозрачной водой. Ребята разбрелись по саду в надежде собрать яблок. К их приходу я успел соорудить шалаш, вскипятить воду. – Дорогие гости, прошу к столу. Уселись на густую травку. Несмотря на усталость, все бодры и веселы. На свадьбе нам дали два узла: один с лепёшками, другой с разными сушёными фруктами. Спасибо дяде Герою, тысячу раз спасибо! – Оббо, Аманбай, – обнял я брата за плечи, – будешь ещё читать стихи, если опять встретим свадьбу? – А дадут опять еды? – А то нет?! – Тогда я могу и сплясать. – О, да ты разве умеешь плясать? – Умею, – поднялся Аман, раскинув руки, – давайте. – Чего давать-то? – Хлопайте в ладоши, все разом. – Ага, правда, давайте повеселимся, – предложила Зулейха. Мне показалось, что повеселиться сейчас хотели все. Такого желания не было у нас с момента бегства из детдома: каждый день заботы, каждый час тревоги, волнения, страх. Надоело! Решили, все спляшем по очереди. Начинает наша самая маленькая – Рабия. Вы не знаете, какая она сладкая девочка, а говорит, точно птичка щебечет. Только, поверите ли, очень уж похудела она, стала не больше куклы… Мы захлопали в ладоши. Рабия постояла, раскинув руки, словно вот-вот запляшет, потом вдруг рванулась с места, подбежала к Зулейхе, спрятала лицо в её подоле. Оробела. – Номер за Аманом Мирзаевым! – торжественно объявил я. Этот мой братик ещё то-от! Вы только посмотрите, как он плывёт по кругу, поводит плечами, щёлкает пальцами, кланяется зрителям, нет, этот парень обязательно должен учиться, и учиться на артиста! Усманджан даже руки постеснялся раскинуть, стоял посреди круга, мялся, краснел, бледнел. Нечего и просить, этот не спляшет. Его дело: лечь животом на землю, положить на опрокинутое блюдо бумагу и рисовать себе, рисовать. Зулейха… у неё чересчур длинные руки, она старалась рассмешить нас – ходила по кругу, переваливаясь, как аист. – А теперь выступит Дильбар-ханум! Дильбар смело вышла вперёд, поглядела на меня, потом на Зулейху. – Я спляшу, если сделаете круг пошире. Мы исполнили её желание. – Я буду плясать с Аманом на пару. Мы выдвинули Амана вперёд. – А теперь исполните «Вахай бала», – потребовала Дильбар-ханум. Зулейха взяла крышку от кастрюли, начала играть на ней, как на дойре. Мы хлопали ей в такт. Наше веселье и радость, громкие вскрики и смех словно объяли всю землю, устремились в небеса. Казалось, птицы, порхающие вокруг, вторят нашему веселью, приветственно гудят поезда… Да, Дильбар оказалась настоящей танцовщицей. И голос что надо. Если хотите, могу поклясться, нет на свете такой мастерицы петь и танцевать… Что повисли стремена? Вахай-бала. Это я упал с коня. Вахай-бала. Чем позор мне смыть, когда? Вахай-бала. Мать рыдает от стыда. Вахай-бала. Я бревно? Я старый плуг? Вахай-бала. Не зовите меня в круг. Вахай-бала. Как мне жить? Чем мне дышать? Вахай-бала. Не тяните танцевать. Вахай-бала. С кем я за руки возьмусь? Вахай-бала. Ведь в глазах друзей я трус. Вахай-бала. Нету сердца у меня? Вахай-бала. Дайте снова мне коня! Вахай-бала. Странно, жутковато мне: сам подпеваю «вахай-вахай», аплодирую, смеюсь, а мысли не знаю где витают. Дильбар – круглая сирота. Отца она вообще не помнит, мать умерла, когда девочке исполнилось пять лет. Удочерила её тетя, мамина сестра, но вскоре и она скончалась. До войны Дильбар немало поскиталась по людям: сторожила дом, стряпала, подметала, стирала, у лепёшечника продавала лепёшки, прислуживала поварихе. Однажды она забыла залить в самовар воды, разожгла огонь. Самовар и расплавился. Повариха избила Дильбар. Убежав из проклятого дома, стала слоняться по свету, ночуя в чайханах, выпрашивая подаяние, пока не повстречалась с Марией Павловной… Бедная Дильбар… нет у неё никого на всём белом свете. Пусть остаётся с нами, будет работать в колхозе, пока не вернётся отец. Потом пойдёт учиться. На танцовщицу. А сам я – на учителя… Веселье наше всё разгорается, нашим крикам будто вторят даже деревья и травы. Бесконечная степь, раскинувшаяся перед нами, яблоневый сад, шумные поезда, то и дело грохочущие на линии, – всё это принадлежало нам, а мы вовсе не сироты, сирые, – мы озорные, весёлые, счастливые дети… Отцы ушли воевать. Вахай-бала. Знать, врагу несдобровать. Вахай-бала. Гитлер смотрит как слепец. Вахай-бала. Скоро Гитлеру конец. Вахай-бала! Говорят, что Гитлер глух. Вахай-бала. Что он ест солёных мух. Вахай-бала. И что вместо головы. Вахай-бала. У него мешок травы. Вахай-бала. Дильбар вдруг остановилась как вкопанная, вглядываясь в глубину сада. – Кто-то идёт! И правда, к нам приближался грязный, оборванный, обросший человек. На поясе висит длинный нож, за плечом – винтовка. Сторож, что ли? Непохоже. Кто же поставит такое страшилище сторожем? А может, грабитель? Маловероятно. На десятки километров вокруг ни души – кого же ему грабить?! А не дезертир ли он? – Чего остановились? – поинтересовался Оборванец, подойдя к нам. – Продолжайте. Давненько не видал веселья. Я спал в зарослях, когда услышал пение. Подумал, уж не патефон ли. Мы сбились в кучку, как ягнята, встретившиеся с волком. – Что у вас в том узле? – Глаза Оборванца загорелись жадным огнём. – Лепёшки, – поспешил Аман. – Ну-ка принеси свёрток сюда. Глупый мой братик, он был готов, ничего не подозревая, дать весь свёрток хлеба этому вонючему дезертиру. Хорошо, я вовремя вырвал свёрток из рук Амана, прижал к груди. – Давай сюда, тебе говорят! – Нет, не дам! Оборванец двинулся на меня. – Дяденька, это моим младшеньким… мы идём очень далеко… Побираемся, чтоб прокормиться… – Дай сюда свёрток! – Прошу вас, дяденька, пожалейте малышей!.. Оборванец шумно сглотнул слюну, уставился на меня жадными, как у голодного волка, глазами, схватился за свёрток. Все мои завизжали от ужаса, заплакали в голос. – Отдай, говорю, по-хорошему, я голоден! – Мы тоже голодные, не отдам. – Не отдашь? – Нет! Помню, как он размахнулся огромным кулачищем, двинул меня по голове: небо перевернулось, и наступила тишина… Не знаю, сколько я валялся без памяти. Когда открыл глаза, уже стемнело. Все мои окружили меня, плача. – Ака, акаджан, – прижимался головой к моей груди Аман, – вставайте, не пугайте нас… Мне очень страшно, я боюсь… – Унёс он хлеб? – еле поднял я голову. – Чтоб подавился, – причитала Зулейха. Ночевать здесь было страшно. Мы решили, пока совсем не стемнело, добраться до какого-либо жилья, попроситься на ночлег. – Вот приедет отец, он тебе покажет, бродяга! – ругался по пути Аман. – Как миленький вернёшь наши лепёшки… В доме железнодорожного сторожа Когда мы дошли до какой-то маленькой железнодорожной станции, все падали от усталости. У Зулейхи поднялась температура, и Рабия хрипит, кашляет, Усман стёр ногу. У меня у самого ноги тоже стёрты до крови. Болит голова, стучит в висках, одолевает насморк… Позавчера мы попали под дождь, тогда-то, видно, нас всех и прохватило. Одна Дильбар здорова, но она такая подавленная, будто все мы вот-вот умрём и она останется одна-одинёшенька посреди бесплодной пустыни. Я постелил два одеяла на дне высохшего арыка, уложил всех больных, потом сходил на станцию, принёс кастрюлю воды, вскипятил чаю. Мои младшенькие отказались и от хлеба, и от чая. В их глазах таилось столько страха, усталости и печали, что я не мог взглянуть им в лица. Я долго сидел, обняв колени и подставив спину лучам тёплого осеннего солнца… Странно, о чём бы я ни начинал думать, тотчас на ум приходит папа. У всех отцы приезжают в отпуск повидаться с детьми, а наш так и не приехал… Быть может, не следовало убегать из детколонии? Ведь был одет, сыт… И младшенькие тоже, хоть в сиротском приюте, да горя не знали: им и книжки с рисунками, и купались в больших корытах, и постель мягкая. Во всём виноваты Ислам с Куршерматом. Это они прожужжали мне все уши, что, мол, братья и сёстры разбредутся по свету, а потом их и за тысячу лет не соберёшь. Если бы не они, я на этот отчаянный шаг и не решился бы. Мы, мальчишки, ладно, но почему я, дурак, Зулейху с Рабиёй-то потревожил? Коли соскучился, повидался бы, и дело с концом! Так нет, потащил за собой. Если очень нужно было поддерживать огонь в родном очаге, следовало ехать самому и поддерживать сколько душе угодно! Девчачий детдом был очень хорошим. Сколько вокруг добрых людей! Мои сестрёнки горя не знали, не были сиротами! Сиротами они стали теперь. Это я сделал их сиротами! И вот они полуживые лежат на дне арыка, как в могиле, хоть сейчас засыпай землёй. О-о, что я наделал? Эй, поезда, несущиеся мимо, дайте мне совет! Эй, птицы, так весело щебечущие на ветках, скажите, что ж дальше делать Арифджану?! Нет, я сейчас же пойду в милицию и всё расскажу. Пусть отправляют всех по своим местам, а коли отец будет обижаться, когда вернётся, что ж, ничего не поделаешь. – Ариф-ака, – тихо окликнула Дильбар, – вы плачете? – Нет. – Но у вас на глазах слёзы! – Я думаю, не вернуться ли уж нам в Ташкент?.. – Это когда так мало осталось до Коканда? – Ты думаешь, мало осталось? – Конечно, мало. – Что ж нам сейчас делать? – На станции должен быть доктор. – А вдруг нету?

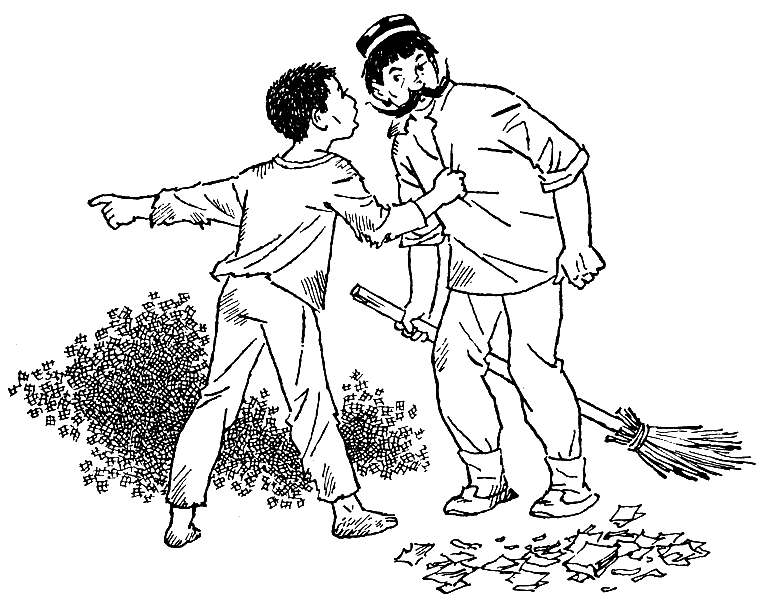

– Тогда надо попросить помощи у какого-нибудь доброго человека. А теперь бегите, вон Рабия опять начала хрипеть. Станция – если её можно назвать станцией – состояла всего из четырёх ветхих домишек. Какой-то человек, тихонько напевая, подметал перрон метлой. У человека были такие громадные усы, что их свившиеся в жгут кончики уходили за уши. Я несмело приблизился, поздоровался. Человек не ответил. Промолчал он и во второй раз. Тогда я дёрнул его за рубаху и проговорил, едва сдерживая слёзы: – У меня сестрёнка заболела, помогите… – Говори громче, я плохо слышу! – прокричал Усач, поворачиваясь ко мне ухом. Я повторил свою просьбу. – Поезд давно ушёл… – Я говорю, у меня сестрёнка больна! – Я заорал, наверно, громче гудка самого паровоза. – Больна? – Да. – Кто? – Сестрёнка. – Сестрёнка? – Да. Мы сироты. – Откуда идёте? – Из Ташкента. – Согнали с поезда? – Нет, мы идём пешком. – Пешко-ом?! На этом наш ор закончился. Сторож внимательно оглядел меня: вначале босые опухшие ноги, потом отрепья, в которые я был облачён, и лишь затем уставился в лицо. Закусил губу, покачал головой. – Где сестрёнка? – Недалеко отсюда, в арыке лежит. – А ну пошли. Кроме Дильбар, все мои по-прежнему были на дне арыка. Кто-то спал, кто-то лежал с открытыми глазами. Станционный сторож долго смотрел на них, покачивая головой. Потом осторожно взял на руки Рабию. Мы собрали свои пожитки. От станции убегала вдаль узенькая дорожка. Пройдя по ней с полкилометра, мы увидели селение с прижатыми к земле пятью-шестью домишками. Вошли в дом с камышовым забором и камышовой же калиткой. – Арофат! – позвал сторож. Из внутренней комнаты выкатилась кругленькая, низенькая женщина. Руки её по локоть были в муке. – О боже ты мой, что случилось? – прошептала она. – Сиротки… заболели вот, – объяснил сторож. Нас провели в комнату, пол которой был устлан толстым слоем соломы и сверху покрыт цветной кошмой. Сторож вывел из хлева неказистую лошадку, взгромоздился на неё. – Ты присмотри за ними, я сейчас старика привезу, – наказал он жене. Как я понял, тётушка Колобок ничего другого говорить не умела, кроме «о боже ты мой!..». Она это твердила и когда укладывала Зулейху с Рабиёй в постель, и когда поила их молоком с мёдом, и когда кормила нас ужином, и даже когда куры набросились на сушившийся во дворе рис. С ушей её свисали громадные жестяные серьги в виде полумесяца, а вся грудь была покрыта позванивающими медяками. – Хотите ещё молока? – Налейте, – согласился я. – Откуда вы? – Кокандцы. – О, боже ты мой!.. – Простудились вот в дороге, всю ночь под дождём были. – О, боже ты мой!.. Тётушка Колобок выскочила из комнаты и через минуту вернулась с небольшим казаном. Поставила казан на очаг, подкинула дров. Комната наполнилась запахом растапливаемого сала. Очень уж запах этот был острый. – Все вы простывшие, – успокаивала нас тётушка Колобок. – Вон как носами шмыгаете! Сейчас я натру вас барсучьим жиром, за ночь пропотеете, а утром хвори как не бывало! Потом она намазала нас этим жиром, с головой укрыла несколькими одеялами, сама присела у изголовья, вывалила из квашни тесто на клеёнчатую скатерть и стала лепить громаднейшие лепёшки. – Как тебя зовут, сынок? – спрашивала она между делом. – Вы все от одних родителей? – Да. – О боже ты мой! А где они, родители-то? – Отец на войне, мать померла. – О боже ты мой!.. Вы ни о чём не беспокойтесь, дети, мой старик очень любит сироток. Он частенько приводит домой таких, как вы. Всем помогает, слава те господи… С улицы донеслось ржание коня, голос: «Тпрр-у!» Немного погодя в комнату вошёл сторож, а за ним сухонький русский старичок с бородкой клинышком. Руки у него и голова тряслись без остановки. – Э, да я вижу, у тебя тут настоящий сиротский приют, – сказал старичок, мешая русские и узбекские слова. Сторож не расслышал. – Под дождём они остались, – ответил он. Старичок вначале осмотрел Рабию с Зулейхой, лежавших в отдельной постели в глубине комнаты, измерил температуру. Послушав пульс, покачал головой. Потом приник ухом к груди Рабии, надолго притих. – Кизимка[46] плоха! – обронил наконец. – Выживет? – спросил сторож. Старичок ничего не ответил. Покопавшись в чемоданчике, вытащил шприц. Сделал девочкам по уколу, угостил какими-то каплями. Рабия неожиданно открыла глаза и позвала меня: – Ака, а ака! Услышав её голосок, старичок обрадовался больше моего. – Кизимка хороша! – сообщил он ликуя. Подошла наша очередь. Аман и тут показал свой норов: ни капель не принял, ни укол не дал сделать. – Не подходите, укушу, – пригрозил старичку, и тот оставил его в покое. Осмотрев нас, доктор присел рядом, похвалил барсучий жир, которым тётушка Колобок растёрла нас, попросил сторожа пострелять барсуков и на его долю. Взамен обещал достать ему дроби. – Кокандский поезд, говоришь? – не расслышал его сторож. – Нет, барсучий жир! – сказал он погромче. – Пассажир? – Барсучий жир! – заорал доктор что есть мочи. – Будут тебе барсуки, если вылечишь их! – Вылечу, вылечу… – закивал головой старичок. – Кизимка скоро будет бегать как козочка. Тётушка Колобок принесла в косушках шурпу. Мы никогда в жизни не едали такого странного на вкус супа: сам вроде вкусный, а почему-то отдает болотом. Но всё равно съели шурпу в охотку. Даже Рабия, сидя у меня на коленях, сделала пять-шесть глотков. Перед уходом старичок доктор опять сделал ей укол. Девочка так кричала, что сердце моё разрывалось на части… Хромые чудища, «ниспосланные» Аллахом Мы жили у сторожа до тех пор, пока Рабия и Зулейха поправились, набрались сил. Чтобы не есть на дармовщину, я старался работать, хотя ноги мои всё ещё кровоточили. Мне помогал Усман. Двор сторожа не подметался, наверное, тысячу лет – мы расчищали его целый день, в хлеву не повернуться: кучи навоза выросли до самого потолка – корова и телёнок прямо утопали в навозе, да и стойло кобылицы оказалось не чище. Я здорово соскучился по такой работе – за три дня всё кругом вычистил. Покончив с этим, принялся за уборку кукурузных стеблей в палисаднике. Я косил, а Усман с Дильбар таскали снопы, укладывали во дворе под навесом. Я до того увлёкся работой, что и не заметил, как ко мне приблизился хозяин, не расслышал, что он сказал. Очнулся, когда он дёрнул меня за плечо: – Не уставать тебе, говорю! – Спасибо. – Я погляжу, ты мастер косить. Хочешь, я тебя усыновлю? – Спасибо! – прокричал я в ответ. – У меня есть отец! Бог даст, живой вернётся! Видно, наше трудолюбие здорово понравилось сторожу: он пообещал посадить нас на кокандский поезд, как только вернётся. Он сказал, что уезжает в командировку. Однако домой не вернулся ни через день, ни через два. Покончив с кукурузными стеблями, мы вырыли картошку, которая росла за околицей, у пруда. Пора было нам собираться в путь. Погостили – и хватит, надо и честь знать. Тётушка Колобок дала нам на дорогу семь громаднейших лепёшек, полмешочка курта и жареную утку. Спасибо, тётушка, большое вам спасибо. И за жир вонючий, которым вы нас натирали, и за молоко кипячёное, которым поили дважды в день, и за примочки, которые прикладывали к нашим натруженным ногам, – за всё вам большое спасибо. До свидания. Счастливо вам оставаться. На станции мы узнали, что дядю сторожа отправили на стройку дороги, что вернётся он лишь дней через пятнадцать. – Ну, братцы и сестрицы, решайте, куда нам теперь двигать: обратно, в Ташкент, или в кишлак? – Домой, в кишлак! – хором ответили все. – Тогда, – повеселел я, – в сторону кишлака Большой Тагоб шаго-ом арш! Часа через три-четыре мы сделали привал под деревцами дикой джиды, чудом выросшей в безжизненной степи. Когда уже доедали тётушкину утку, Аман вдруг закричал: – Волк! Все повскакали с мест, схватились за палки. – Где волк? – Во-он, к нам бежит! – Дурак, это же осёл! – И нет, ты погляди, какие у него уши! Волк ли, осёл ли, но в нашу сторону быстро приближалось какое-то животное. Когда оно подошло поближе, мы поняли, что это лохматый, зеленоватого цвета осёл. Он смело вступил на нашу стоянку, остановился с таким видом, словно наконец-то нашёл своих хозяев. Осмотрев осла, мы обнаружили, что одна нога у него хромая, а спина вся покрыта белёсыми язвами. – Ака, так это ведь наш ишак! – запрыгал Аман. Осёл и вправду очень походил на нашего, того самого, если помните, который покончил самоубийством. – Нет, это дикий осёл, – высказал своё мнение Усман с видом знатока. Аман почему-то даже подёргал осла за шерсть. А бедный ишак стоял, покорно опустив голову, то ли не сознавая, что происходит, то ли говоря: делайте со мной что хотите, я в вашем распоряжении. – Ака, молено я попробую сесть на него верхом? – спросил Аман. Я подсадил брата на осла, боясь, правда, как бы тот не выкинул какой-либо номер. Но ничего, ишак стоял, низко опустив голову, тихо шевеля ушами. – А вдруг хозяин появится? – с опаской оглянулся Усман. Тут на много километров вокруг никто не живёт, – заявили девочки с такой твёрдостью, что спорить с ними было бесполезно. Мы набросили на спину осла вчетверо сложенное одеяло, взбирались по одному, потом по двое, а напоследок даже по трое – ишак шёл довольно прилично, только слегка хромал и так кивал головой, что едва не доставал ею до земли. Поверите ли, на другой день к нам пристала и хромая собака. Спали мы в заброшенном доме. Когда утром собрались в путь, перед нами появилась хмурая, со свалявшейся шерстью, хромающая на заднюю лапу собака. Она как ни в чём не бывало поплелась за нами. Я хотел было отогнать её, но Зулейха остановила меня. – Пусть идёт, – сказала она. – Может, ей деваться некуда, и нам веселее будет. Таким образом, мы вдруг стали хозяевами осла и собаки. Эти два существа словно были созданы для того, чтобы передразнивать друг друга. Если осёл хромал на переднюю левую ногу и при ходьбе чуть не доставал мордой земли, то собака хромала на левую заднюю и при каждом шаге приседала. Где ты, ишачий базар? Зря мы надеялись, что не сегодня завтра доберёмся до родного кишлака, мечтали на цыпочках войти во двор Парпи-бобо, закричав «вах!», и потом долго смеяться, глядя на испуганного дедушку. Старик со старухой, повстречавшиеся нам по дороге, сказали, что эге-гей сколько нам ещё топать. Шесть станций. В тот день, кажется, было воскресенье, улицы кишлака, через который мы проходили, были полны народу: кто спешит куда-то с тяжёлым хурджином за плечами, кто-то подгоняет упирающуюся овцу. Старик со старухой, лишившие нас грёз, везли на арбе мешки с луком. Шесть перегонов… Если каждый из них в тридцать километров, то всего сто восемьдесят километров пути. Легко сказать!.. А тут осень уж на исходе, ночами выпадает иней, заметно похолодало, спать в шалаше невозможно – зуб на зуб не попадает. Через день-другой задуют холодные ветры, пойдёт сыпать хлопьями снег… Вот если бы смогли мы продать своего ослика, купить билеты – нас бы никто не тронул. Об этом мы подумываем уже три дня. Мои-то согласны, да я сам никак не решусь. А вдруг осла продать мы продадим, а билетов не достанем? Тогда опять придётся пешочком топать. Пожитки на себе тащить, Амана с Рабиёй тоже. Нет у нас теперь прежних сил нести их на себе, похожи мы стали на побитые морозом стебли кукурузы, ломкие, хрупкие. Скотный ряд находился примерно в километре от станции, прямо посреди открытого поля. Продавали здесь и овец, и коров, и лошадей, и верблюдов. Один верблюд, видно, взбесился, всё пытался порвать цепи, которыми был скован. Прежде чем выводить ослика на продажу, мои младшенькие попрощались с ним. Даже пёс наш тихонько проскулил, будто хотел сказать: «Прощай, мой хромоногий друг!» Ишаков на базаре было в десять раз больше, чем лошадей. Видно, в этих краях люди ездят только на ослах. Такая торговля идёт – пыль столбом: ослы громаднейшие, с тонкой спиной, с толстыми ногами; гривастые ослы с короткой спиной и длинной головой; ослики совсем недавно объезженные, накрытые любовно вышитыми попонами. Некоторые ослы так разукрашены, бай-бай, любо-дорого глядеть, словно и не на продажу их привели, а на выставку: уздечка усеяна блестящими пистонами, на лбу бусы, на шее треугольные талисманчики. Рядом с этими красавцами, признаться честно, наш ослик выглядел очень уж невзрачно. – Приподними ему морду, – прошептал я Усману. – У меня уже плечо болит подставлять ему под голову… – Потряси ему тогда хвост. – Он его прячет. Может, накрыть осла рубахой? Как увидят люди язвы, отворачиваются… – Накрой, если хочешь, – сказал я, оглядываясь. Покупатели в основном бородатые старики, повязавшиеся зараз двумя бельбагами, в чалмах, да старухи беззубые, которые не говорят, а свистят только… Молодых почти нет, а какие есть – хромые, безрукие, инвалиды войны… «Отдам за столько, сколько дадут, – решил я про себя. – Торговаться не буду. Дадут шестьсот рублей – и ладно, рублей за триста купим билеты, а на остальное еду, гостинцев деду Парпи и Тухтехале…» Вон какой-то белобородый с хурджином на плече осмотрел громадного осла, заявил, что тот больно прыткий с виду, а ему бы смирного ослика. Надо заманить старика, да поскорее!.. – Здравствуйте, дедушка! – приложил я руку к груди, демонстрируя воспитанность. – Ваалейкум ассалом, верблюжонок мой, – откликнулся старик, перекладывая хурджин на другое плечо. – Вам нужен смирный ослик? – Да, мой сын. – Идёмте, у нас как раз такой ослик. – Посмотрим, посмотрим, верблюжонок мой. Белобородый остановился поодаль от нашего ишака, точно боялся, что тот лягнёт его, долго из-под руки глядел на ослика. – Бай-бай-бай! – весело воскликнул он потом. – Это осёл или крылатый скакун самого святого Хазрата Али Шера? – Осёл, – сообщил я. – Очень смирный осёл, не лягается. – Бай-бай-бай! – отступил чуть назад бобо. – Наверное, он не может ногу поднять, чтоб лягаться, а, верблюжонок мой? – И не кусается, – добавил я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |

|||||||