Однажды в тихий осенний день Пал Кинижи сидел в гостях у мельника. Выглянув случайно за дверь, он увидел, что со стороны старинной церкви во весь опор скачет гонец. Пал бросился к воротам, но гонец заметил его в последний момент и не смог на скаку остановить коня; конь помчал его дальше, оставив мельницу далеко позади, так что пришлось поворачивать назад. Наконец всадник соскочил со взмыленного коня и протянул Кинижи большой пакет со множеством печатей.

То было спешное послание короля. Война с чехами, позарившимися на венгерские земли, была к тому времени закончена, но назревала стычка с германским императором. Поход короля Матьяша против коронованного старца, посягнувшего на независимость венгров, был победоносным. Австрийские крепости сдавались одна за другой, и венгерское войско дошло уже почти до Вены. Король Матьяш давно бы разделался с дряхлым узурпатором, будь у него только этот единственный враг. Но, кроме него, королю приходилось всё время держать на мушке турок. Турок да собственных своих бунтарей — непокорных властителей…

С королевским посланием в руках Кинижи вскочил на коня и помчался в замок. Он вихрем взлетел на башню и, сложив руки рупором, закричал:

— Ау, дружище! Ау, друг Давид!

Что значил колокольный звон в сравнении с набатным голосом Пала Кинижи! Когда, взбежав на башню замка, звал он к себе своих друзей, гудели окрест все леса и долины и слышно было в самых отдалённых уголках края. Пятеро мужчин передавали друг другу клич, чтоб чей-то зов докатился до монастыря Палош, но голос Кинижи проникал в самую уединённую келью, где сидел, склонившись над летописями, кто-либо из его друзей.

Едва замерло эхо, отозвавшееся на клич, брошенный Кинижи, как в воротах монастыря появился невысокий бородатый человечек.

— Скорей, Давид! Лети стрелой! — закричал ему Кинижи. — Я получил от короля письмо. Беги же, коль верхом скакать не научился!

Услыхав, что письмо от короля, Давид помчался быстрее ветра. Когда Кинижи спустился во двор, до него донеслось тяжёлое дыхание бегуна, а спустя секунду друг-бородач уже ворвался в ворота. Давид увидел письмо, и у него смешно затряслась борода.

Зажав в руке письмо, Кинижи бежал навстречу Давиду, спеша узнать, что пишет король.

«Мои лазутчики донесли, — сообщал король, — что свирепый Мохамед послал двенадцать пашей во главе могучего войска, чтоб растерзать наш Трансильванский край. Садись на коня, сынок, и мчись во весь дух в крепость Темеш. Там, как сумеешь, умножь гарнизон, состоящий из горстки отчаянных храбрецов. Доведи до сознания властителя и крестьян, какая угроза нависла над родиной. Если не преградить дороги пашам, они опустошат Трансильванию, зальют её обширные земли слезами и кровью. Мы уже оповестили трансильванских воевод, но у нашего верного Иштвана Б?тори недостаточно сил, чтоб остановить нашествие турок. Спеши же, сынок, ибо дорог нам каждый час. Помни, что каждый выигранный тобою час — выигрыш для всего отечества».

Кинижи, конечно, не ждал ни секунды. Едва забрезжило утро следующего дня, как он уж у Тихани переправился через Балатон. Все, кто умел держать оружие в руках, пошли вместе с ним. На первых порах отряд Кинижи был невелик, но в пути обрастал людьми, привлечёнными словом и доблестью славного полководца. «Отечество в опасности!» — будто на крыльях летела грозная весть, и стар и млад покидали дома, чтоб примкнуть к отряду Кинижи. Кто слышал о Кинижи, кто видел его скачущим впереди солдат, тот следовал за ним без раздумий, как дитя за родным отцом, с беззаветной верой, что он самый сильный на свете, что не страшна с ним лихая беда.

Когда Кинижи подходил к Дунаю, он вёл за собой многочисленный отряд. Подойдя к Тиссе, он командовал уже целым полком.

XIV. «Кинижи! Кинижи!»

Когда Кинижи прибыл в Темешвар, турки проникли уже в глубь Трансильвании. Старый, испытанный в боях воевода Иштван Батори умел воевать, но не мог в короткое время сколотить такую армию, которая преградила бы путь шестидесяти тысячам солдат паши.

Одно за другим загорались трансильванские селенья. Из полыхающих деревень на обезумевших от страха конях выносились турецкие спаги, волоча за собой девушек, женщин, детей. Из обугленных селений, извиваясь змеёй, ползли длинные колонны повозок, нагруженных крестьянским добром. Впереди себя янычары гнали тысячи тысяч пленников, прикованных друг к другу цепями. А Иштван Батори, убелённый сединами, изрубленный в сражениях воевода, был вынужден всё терпеливо сносить, пока не собрал мало-мальское войско, — лишь тогда появилась у него слабая надежда, что поведёт он людей не просто на убой, а, может быть, выиграет сражение. Вторжению он помешать не смог, зато сумел преградить отступление несметным полчищам турок.

С небольшим, но отважным войском седовласый Батори стал биваком в Кёньермезе на берегу полноводного Мароша. Что говорить, по сравнению с турецким разбойничьим войском армия Батори была просто горсткой храбрецов. Зато каждый солдат Батори был исполнен решимости принести свою жизнь на алтарь отечества. Сколько их было в отважном венгерском воинстве, у кого во время нашествия турок сложили головы отцы, сыновья, братья и жёны! Не было среди венгров такого солдата, у которого янычары не угнали бы родных на чужбину. У одного сожгли дом, у другого увели скот. Вот почему каждый воин Батори знал, за что он воюет, за что, если надо, пожертвует жизнью.

Чего только не делал Батори, чтоб увеличить свою армию! Увы, людей не хватало, а дожидаться армии Кинижи времени не было. Потому что турки, забрав добычу и захватив пленников, спешили убраться восвояси. Тогда Батори принял решение: он не даст уйти разбойникам даже ценой гибели всего своего войска. Пусть не тешит себя надеждой турецкий султан, что ему позволят безнаказанно грабить Венгрию.

И вот наступил день, когда атака турецкого войска казалась неминуемой. Поутру седой ветеран обратился к венгерским воинам с зажигательной речью.

— Отбросьте страх, — говорил он им, — пусть сердце каждого венгерского воина станет сердцем льва, а душа — душою героя. Великий Янош Хуняди выходил против турок с горсткой храбрецов и бил их множество раз. А герой Албании, князь Дёрдь — вспомните его! — защищая родину, сокрушил армию противника, превосходившую его в несколько десятков раз. Когда небольшая армия сражается за правое дело, это умножает её силы так же, как поток преступлений и злодеяний ослабляет грозное войско врага.

— Родина или смерть! — словно единый крик, вырвалось у солдат, когда воевода закончил речь.

И вот Батори, не раз глядевший смерти в глаза, построил в боевой порядок полки. На правом фланге — секейцы, на левом — саксонцы и румыны, в центре — он сам впереди закованного в латы полка кирасир. Гигантская армия турок тоже приведена была в боевую готовность. Сражение началось на левом фланге. Саксонцы приняли удар на себя и дрались, как львы, рубя и кося неприятельские головы, но лавина турок, казалось, не убывала — на место убитых вставали тысячи тысяч новых солдат. И левый фланг дрогнул, саксонцы отступили. Тогда в бой вступили стоявшие за ними румыны, но и им не сдержать неистовый натиск врага. Кровь, своя и чужая, заливает землю, ряды суровых румын заметно редеют, а туркам по-прежнему несть числа: один турецкий отряд отходит, его место сейчас же занимает другой. Снова стремительная атака врага, турки ожесточённо теснят левый фланг, и вот уже полк румын смят, разбит… Сотни героев пали в неравном бою и обрели вечный покой в волнах полноводного Мароша.

В бой вступили секейцы. На какое-то мгновение у Батори блеснула надежда: не отступят секейцы, выстоят. Но тут на них обрушилась такая громада турок, что устоять было трудно; ряды храбрых секейских воинов были смяты, и правый фланг венгров тоже дрогнул и отступил. Эх, если б нашёлся летописец и записал бы каждый подвиг в отдельности, что свершали на поле брани отчаявшиеся секейские воины, описание заполнило бы десятки и сотни книг!

Надо было выручать фланги, спасти их от полного уничтожения, и Батори с полком кирасир, витязи которого были как на подбор, бросился в смертный бой; под прикрытием его атаки воины, отступавшие с флангов, получили кратковременную передышку, могли отдохнуть и собраться с силами для новых битв. Атака Батори была так стремительна и внезапна, что передние ряды турок не выдержали. Они побежали и увлекли за собой стоявших позади. Победа? Увы, совсем ещё свежие, не участвовавшие в сражении турецкие полки только ждали приказа, чтоб ринуться в бой. Битва достигла апогея. Отчаянный манёвр Батори вдохнул бодрость в уцелевших воинов с флангов, и, молниеносно переформировавшись в единый отряд, они поддержали атаку кирасир. Поле брани было усеяно турецкими трупами. Их было столько же, сколько к началу битвы было воинов в армии Батори.

Однако как ни велики были потери турецкой армии, она, казалось, не убывала — на горстку венгерских храбрецов по-прежнему двигалась неиссякаемая лавина турок. Воины-герои Батори замертво падали один за другим. Сам Батори обливался кровью — он был ранен шесть раз. Коня под ним убили давно, и воевода сражался пешим, сея вокруг ужас и смерть. Седой полководец и немногие воины, пока ещё остававшиеся в живых, решили дорого продать свою жизнь. Победить — надежды уже не было. Окружённая турками горстка отважных таяла с каждой минутой… И тогда произошло чудо.

Внезапно шум битвы перекрыл чей-то громоподобный клич.

Голос, казалось, шёл из-за туч, затянувших небо. «Ба-а-то-ори!» При звуках этого голоса даже турки, которые отвратительно вопили, чтобы криком устрашить неприятеля, — даже турки умолкли. В наступившей тишине раздавались звон стали, топот лошадиных копыт и предсмертные стоны раненых. Теперь над примолкшим полем можно было различить призыв:

— Батори! Батори!

Истекающий кровью воевода ответил радостным криком:

— Пал Кинижи!.. Пал Кинижи с нами!

Словно живительная струя коснулась ослабевающих рук венгерских воинов. Раненые позабыли о болящих ранах. Повергнутые в прах потянулись за мечами.

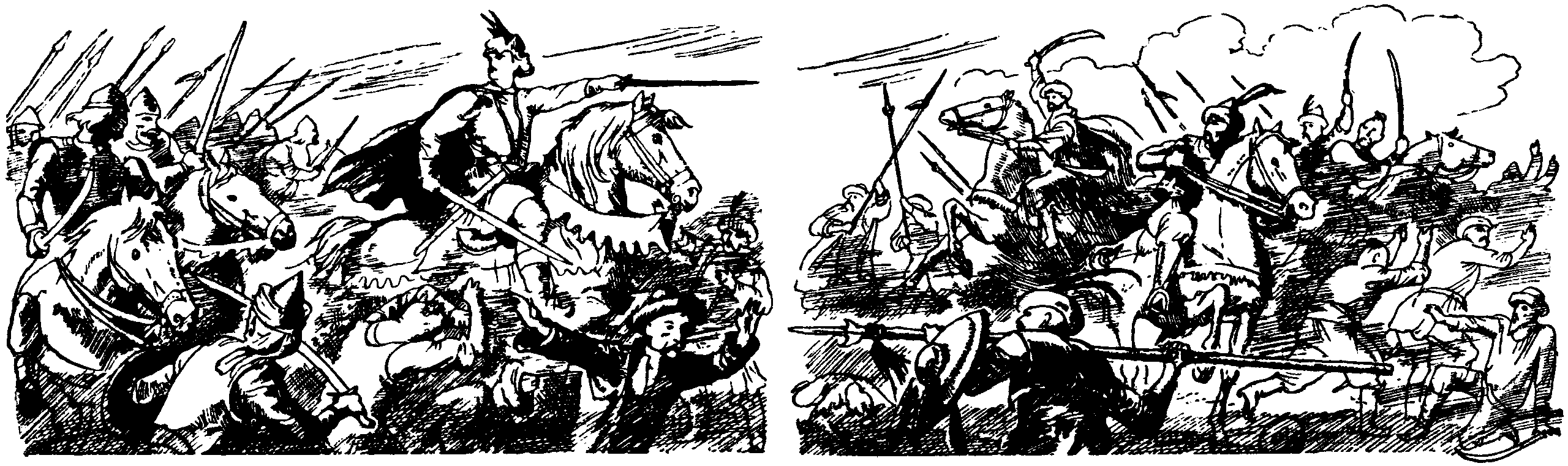

А по горному склону неудержимо, неотвратимо неслись лихие конники Кинижи. Словно смерч, налетели они на турок и внезапным ударом отбросили опьянённого победой противника. Его боевые ряды были смяты, кони турецких спаги, сталкиваясь, опрокидывали друг друга, топтали попадавших под копыта янычар. Поднявшись на дыбы, кони валились навзничь, подминая под себя своих седоков. В это месиво из человечьих и конских тел врезался Кинижи; рубя и кося двумя гигантскими мечами, он прокладывал путь к Батори, а когда добрался до цели, вся дорога за ним была усеяна турецкими трупами.

Раны воеводы кровоточили. Всё платье на нём было забрызгано кровью.

— Кинижи, сынок! Кинижи! — ликуя, кричал воевода.

— Кинижи! Кинижи! — воспрянув духом, кричали венгры.

— Кинижи! Кинижи! — с ужасом вопили турки.

Колесо боевой фортуны круто повернулось. Попав под перекрёстный огонь армии Батори и славных конников Кинижи, турки поняли, что битва проиграна, и, наверно, каждый турецкий разбойник проклял час, когда ступил на чужую венгерскую землю.

На равнине, бывшей ареной боя, лежали тридцать тысяч мёртвых турецких тел. Там же валялись награбленные ими несметные трофеи. Скованные цепями пленники стали свободными людьми. Те из турок, кому посчастливилось уцелеть, благословляли судьбу, даровавшую им жизнь.

Солнце село, и над полем битвы в Кеньермезе легла вечерняя тишина. Ещё слышны были слабые стоны раненых, ржание изувеченных лошадей и дробный топот копыт обезумевших от страха животных, потерявших своих седоков, как раздалось зловещее карканье воронов, предвестников надвигающейся зимы, слетевшихся на свой кровавый вороний пир. Но вот победители облегчили муки раненых, потом переловили беспризорных лошадей. Наконец окутавшая землю мгла заставила умолкнуть и вороньё…

Но едва затихли шумы битвы, как окрестности стали наполняться звуками веселья, здесь и там над равниной взвились торжественные огни. Дорогой ценой досталась венграм победа. Тем бесшабашней было веселье, знаменовавшее её. На подводах, нагруженных трофеями турок, оказалось достаточно еды и питья. В огромных бочках подвезли похищенное из подвалов обжигающее виноградное сусло. Его было столько, что каждый мог пить сколько горазд. И плясали, и пели так, что земля гудела сильней, чем во время битвы.

Как в бою, так и в пляске Пал Кинижи был первым из первых. В самый разгар веселья привели к нему взятых в плен турок: одного военачальника и двух солдат. Схватив турецкого военачальника зубами за пояс, а двоих взяв под мышки, Кинижи пошёл плясать; трое турок стонали, вопили, молили о пощаде, а Кинижи выкидывал такие коленца, что из-под ног его фонтаном взлетала земля.

— Аллах, смилуйся! Аллах! — взывали турки, но их вопли заглушали хохот и ликующие крики победителей.

— Да здравствует Кинижи! — гремело, как эхо, вокруг.

— Да здравствует Кинижи! — гремел весь лагерь. «Кинижи! Кинижи!» — звенело в лесах и долинах, и горы отвечали грохочущим эхом. Словно подхваченное ветром, имя Кинижи пронеслось по Трансильвании, прогремело по Венгрии, пересекло границы королевства и разлетелось по четырём частям света.

XV. Пленники императора

Среди угрюмых гор Восточной Австрии расположился замок К?ремеш. Его руины сохранились ещё по сей день. Замок стоял на крутом холме, окружённый высокими, неприступными стенами с островерхими сторожевыми башнями, из которых просматривался весь длинный, ведущий наверх путь. А внизу виднелись долина и проходящая по ней проезжая дорога. Замок Керемеш был выстроен в давно минувшие времена рыцарями-разбойниками и служил им местом засады, где они подстерегали богатых путешественников, ехавших без большого конвоя, и нападали на них врасплох.

Во времена короля Матьяша замок Керемеш превратился в императорскую крепость. К тому же он так полюбился дряхлому германскому узурпатору, что тот проводил в нём большую часть времени. Замок был невелик, но занимал ключевую позицию. Король Матьяш решил преследовать императорские войска, и ему надо было овладеть этой крепостью во что бы то ни стало. И вот после семи дней и семи ночей непрерывной осады крепость пала. Когда перед королём Матьяшем распахнулись наконец крепостные ворота, угрюмый замок и необыкновенно живописный, дикий вид, открывавшийся с крепостных стен, так пленили короля, что он решил разместить в нём свой придворный штат на то время, пока самому ему вместе с войском предстояло скитаться по суровым дорогам войны и отвоёвывать другие крепости императора.

Йоланка тоже осталась в замке. Разлучённая с Палом Кинижи, не находя себе нигде покоя, она повсюду следовала за своим отцом. А война была в самом разгаре. Заметим, однако, что Йоланке замок вовсе не показался таким прекрасным, каким показался королю. Словно тень, бродила бедная девушка под его мрачными сводами. Иногда она прохаживалась по двору, среди множества высоких строений, увенчанных остроконечными башнями, или по подземным коридорам, глухим и таинственным, как ночь. А в тихие вечера она забиралась на западный бастион и любовалась солнечным закатом. Стояло лето, и солнце, опускаясь за гряду величавых гор, окрашивало их снежные шапки, искрящиеся девственной белизной, в мягкий розовый цвет. Немного погодя розовый свет заливал живописную долину, а потом стены и башни замка. Надев этот розовый убор, древние стены замка молодели и сияли, словно юные девицы, принарядившиеся для своего первого бала.

Часто на западном бастионе Йоланка подолгу беседовала с Буйко, лежебокой короля, её единственным другом. Каждый день после обеда Буйко приносил сюда свою постель и с нетерпением дожидался вечера, когда появлялась стройная девушка в белом платье.

Буйко и Йоланка разговаривали, конечно, о Кинижи. Верный Буйко во всех подробностях рассказывал ей о юности Пала, и Йоланка знала уже все закоулки на старой мельнице, непроходимые леса, над которыми вздымался дуб-великан и где обитали маленькая косуля и громадный сердитый медведь. Знала тётушку Оршик и старого Кинижи — воина, сражавшегося плечом к плечу с легендарным Яношем Хуняди.

Так хороши были вечера, проводимые в задушевной беседе, что Йоланке ещё больше становилось не по себе, когда она открывала дверь в свою мрачную спальню. Ночью она натягивала на голову одеяло, чтоб не слышать глухого уханья филинов, доносившегося с древних, запущенных башен, и хриплого визга летучих мышей.

Был ранний вечер. Буйко и Йоланка беседовали на своём бастионе и вдруг заметили небольшой отряд верховых: конники неслись вдоль берега ручья, журчащего средь двух высоченных гор; потом, выехав на проезжую дорогу, направились прямо вверх по холму, на котором стоял замок. Когда отряд подскакал ближе, они узнали солдат из Чёрного войска.

— Буйко, смотри! Это гонцы с вестью от нашего короля! — счастливым голосом воскликнула Йоланка.

Лежебока так и подскочил от радости, готовый мчаться навстречу друзьям. Но вот впереди отряда они различили Голубана, и их весёлое настроение будто ветром сдуло. Йоланка поникла и стояла, уныло опустив руки, потому что знала: не сулит ей добра приезд кондотьера. Ничего хорошего она не ждала, но то, что произошло спустя несколько минут, не могло ей присниться даже в самом дурном сне.

Голубан примчался как гонец короля Матьяша. Он крикнул пароль, и тяжёлые ворота замка открылись. Оказавшись внутри крепостных стен, наёмники, переодетые в одежду Чёрного войска, внезапно обнажили мечи и закололи стоявших у ворот часовых. После этого Голубан затрубил в рог, и в лесах, окружавших замок Керемеш, словно живые, зашевелились кусты, из-за них выскочили солдаты императора. Через распахнутые предателями ворота во двор хлынула армия неприятеля. Малочисленный гарнизон, оставленный в замке королём Матьяшем, оборонялся героически, но был полностью уничтожен, а ввалившиеся в ворота германские латники мгновенно заполнили двор, наводнили замок и все надворные постройки.

Когда солнце село, зайдя за вершины снежных гор, звон мечей умолк и замок Керемеш стал немецким.

В дальнюю башню, где притаились Йоланка и Буйко, шум битвы не проникал, но, когда воцарилась тишина, на западный бастион вместе с каким-то немцем взбежал Голубан. Немец, как видно, был важный военачальник, потому что весь сверкал серебром и его кирасирские доспехи были необычайно нарядны. За Голубаном и немцем следовали с обнажёнными мечами бравый Тит и несколько немецких солдат.

Тит, увидев Буйко, сразу занёс над ним меч. Но важный немец ударил по мечу его.

— Стой! — приказал он. — Это лежебока короля Матьяша. Для нас он живой дороже, чем мёртвый. Король так его любит, что не пожалеет отдать за него мешок золота.

Немец, конечно, говорил по-немецки. Голубан его понял, а Тит — ни слова. Одно ему было понятно; раз ударили по мечу, надо повиноваться. А Буйко, потешаясь над Титом, оставшимся в дураках, раздул щеки и хлопнул по ним кулаками. Озлобленный неудачей, Тит кипел и дрожал от бешенства.

— Отведите лежебоку в подземелье и поместите со знатными пленниками, — приказал Голубан. — Да помните: чтоб ни один волосок не упал с его драгоценной башки.

Тут уж Тит отвёл душу, со всего маха ударив мечом по одеялу.

— Вставай, Буйко! В темницу шагом марш!

— Что?! — вскричал Буйко, притворяясь до крайности удивлённым. — Это мне-то встать? Да я целый год не стоял на ногах!

— Прикажи, хозяин, сбросить его с бастиона! — заорал Тит, едва не лопаясь от злости.

Но Голубан не согласился — наверно, подчинялся приказу немца.

— Мы были бы дураками из дураков, — сказал он, — если б сбросили этого мошенника с бастиона. Король Матьяш цены ему не знает. Для короля он то же, что знатный пленник. Отведите его в темницу и поместите с господами — таков мой приказ. Марш!

Приказ есть приказ. Тит и ещё два солдата-немца поднатужились и, кряхтя и бранясь, поволокли кровать вместе с Буйко в подземелье.

— Видал?! — весело закричал Буйко. — Господа, они везде господа, даже в преисподней! — Он опять надул щеки и показал разъярённому Титу такой «пирог с творогом», что, когда хлопнул по нему кулаками, раздался оглушительный треск, похожий на выстрел.

А Йоланку Голубан учтиво проводил в её прежние покои.

— Живи, как жила, — сказал он ей. — И, конечно, будь за всё благодарна великодушию благородного Голубана.

— Как все, так и я, — возразила Йоланка. — Отведи меня к остальным пленникам — больше мне ничего не нужно.

— Ты вовсе не пленница, — расшаркался перед нею Голубая. — Ты свободна и можешь гулять по замку, где тебе вздумается. Можешь стать даже госпожою замка — всё зависит только от тебя.

— Госпожой замка?

— Представь себе, да. Замок мой. Я получил его от императора в награду за верную службу. Повторяю: ты можешь наравне со мной стать владелицей этого замка.

Ох, каким гневом вспыхнула Йоланка!

— Так вот ты какого мнения обо мне! Ты полагаешь, что я стану женой изменника? Женой человека, который предал моего отца, моего короля и моё отечество! Никогда!!! Лучше самое мрачное подземелье, лучше смерть, чем такое бесчестье!

Некоторое время Голубан молча прохаживался взад и вперёд, потом взялся за ручку двери, словно собираясь уйти.

— Тебе ещё представится возможность сравнить, что лучше, — наконец сказал он, — прозябать ли в темнице или сделаться хозяйкой замка. Я не стану считать то, что ты сказала сейчас, твоим последним словом. Хорошенько подумай на досуге. — Он отвесил ей церемонный поклон и на прощание насмешливо бросил: — Подземелье замка не очень уютное помещение для юной девицы. Особенно подземелье разбойничьего замка. Поверь мне, что это так.

Уж стемнело, когда кровать вместе с Буйко протащили по двору, кишевшему немецкими мародёрами. У Буйко, естественно, не было охоты сидеть в сыром подземелье. Вот он и ломал да ломал себе голову, придумывая, как избежать этого неудобства. Ведь для такого изнеженного, избалованного господина сидеть в мрачном, сыром подземелье равносильно смерти.

До входа в подземелье осталось всего несколько шагов, когда Буйко наконец осенило.

— Послушай, Тит! — сказал Буйко голосом самым страдальческим, а потом и вовсе заплакал. — Послушай, Тит! Я знаю, что ты мой смертельный враг. Знаю и то, что ты гнусный-прегнусный тип. Но ведь мы с тобой из одной деревни отправились бродить по белу свету… Мы с тобой земляки, братец, и нет у меня здесь, на далёкой чужбине, ближе человека, чем ты. Ты единственный, кому я смог бы отписать своё имущество. Ах, милый Тит, — в этом месте голос Буйко прервался от душераздирающих рыданий, — я чувствую: близок мой последний час. Знай же, если ты раньше не знал: каждый божий день я съедаю два с половиной фунта мяса, почти два с половиной фунта сала и фунта полтора копчёной рыбы. Но это не всё. Мне подают ушат наваристого супа, к супу галушки да ватрушки — их я ем столько, сколько в меня влезает. Вот какую гору провизии должен осилить за день бедняга Буйко. Но я не ропщу, я привык, и желудок мой тоже. Сам посуди, каково же теперь сидеть на тюремном хлебе и воде, — пройдёт несколько дней, и я отощаю, зачахну… Ах, да что я такое говорю! Несколько дней? Несколько часов! Мне осталось жить всего несколько часов: если я не съем свой обычный ужин, сегодня вечером наступит конец.

Тита просто распирало от смеха.

— Эй ты, голодранец! Ну-ка, растолкуй, какое после тебя останется наследство?

— После меня?.. — таинственно протянул Буйко. — Я бы сказал, да боюсь, поймут по-венгерски эти чучела в латах.

— Не бойся, ничего они не поймут, ни единого венгерского слова, — поспешил успокоить его Тит. — Один, правда, малость кумекает по-словацки. А по-венгерски, хоть все тайны ему разболтай, не разберёт ни словечка.

— Гляди же! — торжественно произнёс Буйко и вытащил из-под подушки огромный медный ключ, который от скуки он так отполировал, что при свете полыхающих факелов ключ блестел, как золотой. — Знаешь ли, что это такое? Да нет, откуда ты можешь знать, покуда я тебе не сказал? Так вот — это ключ от сокровищницы короля Матьяша.

Тит так выкатил глаза, что они стали похожи на телячьи.

— Чтоб король Матьяш доверил тебе ключ от сокровищницы? Э-э-э, дурак дураком будет тот, кто тебе по верит.

— Дело твоё: верь не верь… А я его брошу немцам.

При этих словах Тит испуганно рванулся к ключу.

— А-а-а, значит, веришь. Кто же не знает, что из всех своих придворных мне король доверяет больше всех? А кому и довериться, как не мне, человеку, которому, кроме постели да нескольких фунтов мяса, ничего на свете не надо. Король Матьяш знает, что благородные господа продадут его за чины и сокровища, как продал твой хозяин. А я ему предан душой и телом до своего последнего, смертного часа. Теперь этот час пробил. Сейчас самое время копчёной рыбы… О-о-о, как сосёт под ложечкой… Умираю-кончаюсь…

— Где сокровищница?! — не своим голосом завопил Тит и от жадности, словно помешанный, принялся трясти Буйко. — Погоди! Не помирай! Сперва открой тайну, мой милый, единственный земляк! Ведь тебя я всегда любил, я только Кинижи ненавидел.

— Сто шагов вправо… — прерывающимся, умирающим голосом проговорил Буйко. — Пятьдесят влево. Три шага вниз, семь наверх… Там ты отыщешь кладовую с сокровищами… Торопись, торопись, чтоб тебя не опередили.

Титу больше ничего и не надо было. Он готов был лететь как на крыльях, лишь бы запустить лапу в чужое добро. Но надо было предупредить немцев — что он и сделал, орудуя руками и ногами, — чтоб не спускали глаз с лежебоки, пока он, Тит, не возвратится. А потом сорвался с места и побежал, да так, что только пятки его засверкали.

Ну, а с конвоирами-немцами Буйко разделался легче лёгкого. Взял да и объяснил обоим по-словацки, куда побежал Тит. Расчёт был верный — сказочкой о сокровищах одурачить солдат императора дело немудрёное. Наплевать им стало на лежебоку. Силясь обогнать друг друга, оба ринулись в погоню за Титом. Это были бывалые, опытные грабители, школа у них была прекрасная. Знали молодчики: кто раньше нагрянет, тот больше награбит.

А Буйко, оставшись один, с такой прытью вскочил с постели, словно никогда и не был лежебокой. Сбросил шёлковый зелёный халат — подарок короля, а из кровати, которая служила не только постелью, но ещё и хранилищем жареной рыбы и сала, вытащил самое драгоценное своё сокровище — старую, насквозь пропитанную мукой одежду, которую некогда носил на мельнице. В мгновение ока натянул её на себя и простился с кроватью, в которой провёл столько ночей и дней. Вернее сказать, столько дней, потому что по ночам, когда никто не видел, Буйко вставал и подолгу прохаживался взад и вперёд. Он даже бегал вокруг кровати. А если представлялась возможность, выбегал во двор и, словно молодой жеребец, резвился на вольном воздухе, отдыхая от тягостного ремесла лежебоки. Но об этих проделках никто не догадывался. Даже Йоланке Буйко в них не признался.

Вот почему Буйко совсем не отяжелел, а только основательно раздобрел. Теперь он беспечально расстался с кроватью и, прижимаясь к стенам, бесшумно крался к воротам. Ворота всё ещё были открыты. В них галопом въезжали и выезжали всадники германского императора. В замке дым стоял коромыслом. Буйко же торопился в конюшню, чтоб вывести коня и бежать. Но, глянув в оконце конюшни, увидел, что там светло и немцы при свете факелов отбирают самых породистых коней короля. Войти не войдёшь, коня не уведёшь. Не тратя времени на раздумья, он отвязал уже осёдланного откормленного, лоснящегося немецкого коня серой масти, вскочил в седло, пулей вылетел за ворота и был таков!

Тем временем Тит с большим трудом отыскал наконец заветную дверь. Дрожа от нетерпения, он вставил в замочную скважину ключ. Стал его дёргать, крутить, вертеть. Пока крутил да вертел, немцы и подоспели. Эти славные парни обнажили мечи и пустили их в ход без лишних церемоний. Тит грудью стал на защиту сокровищ, отстаивая право первого на грабёж, и ночь вновь огласилась звоном стали. Трое грабителей пустили уже друг другу кровь, когда Тит, удерживая ключевую позицию, нажал спиной на заветную дверь. Длинная узкая дверь — вот те на! — оказалась незапертой, и Тит хлопнулся навзничь, прямёхонько угодив на опрятненький, аккуратненький, очень изящный толчок. В сумраке позднего вечера двое других дружно навалились на Тита, и лишь тогда все трое, к стыду и позору, заметили, в какое злачное место попали. Помещение, ключ от которого столь таинственным образом вручил Титу Буйко, — помещение это оказалось не чем иным, как тем самым укрытым в тени от глаз людских экономным сооружением, куда сам король ходит пешком.

Все трое, смекнув, как их провели, от ярости просто-напросто озверели. Размахивая окровавленными мечами, они что было духу помчались назад, да только понапрасну старались: Буйко уж и след простыл, а вместо него на кровати валялся шёлковый зелёный халат, несколько колбас, рыбина и кусок сала.

Но на том их беды не кончились: не успели они толком понять, что к чему, как по всему двору прокатился крик:

— Где лежебока? Где лежебока короля Матьяша?

Скоро и до них дошло, почему разыскивают пропавшего Буйко. Кое-кто из знатных пленников утверждал, что один Буйко знает, куда король Матьяш спрятал сундук с сокровищами. Голубан примчался в сопровождении факельщиков. Увидев Тита и пустую кровать, он заорал благим матом:

— Где лежебока?!

Тит, как известно, соврёт — не дорого возьмёт.

— А мы его, господин мой, давно отправили к знатным пленникам. Там его и надо искать.

Оба немца, согласно кивнув, подтвердили Титово враньё, потому что дрожали за собственную шкуру. И вот они все вместе отправились в подземелье.

XVI. «Чьи вы люди?»

Ищите, ищите на здоровье — Буйко миновал уж и лес, и рощи и, определяя путь по звёздам, мчался галопом на юго-восток, потому что знал: Пал Кинижи разбил свой лагерь где-то в районе реки Савы. На эти края совершали набеги разбойничьи войска Мохамеда. Пал Кинижи решил так разделаться с ними, чтобы навеки отбить у султана охоту грабить чужой народ и посягать на его отчизну.