Намык Кемаль

ModernLib.Net / Биографии и мемуары / Стамбулов В. / Намык Кемаль - Чтение

(стр. 3)

|

Автор:

|

Стамбулов В. |

|

Жанр:

|

Биографии и мемуары |

|

-

Читать книгу полностью

(375 Кб)

- Скачать в формате fb2

(888 Кб)

- Скачать в формате doc

(160 Кб)

- Скачать в формате txt

(154 Кб)

- Скачать в формате html

(879 Кб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

|

|

Нанимались за ничтожную плату или совсем без денег, за кусок хлеба, за полуголодное существование. Именно благодаря этому повальному бегству с земли турецкий городской быт поражал европейских путешественников обилием домашней челяди, насчитывающейся десятками даже в среднезажиточном доме. Дороги были запущены и приведены в ужасное состояние. Древние торговые пути, прокладка которых теряется в глуби веков, заботливо поддерживавшиеся треками, римлянами, арабами, давно уже были побеждены пустыней. О них напоминали лишь немногие сохранившиеся еще участки, мощеные крупным булыжником и громадными каменными плитами. Горные дороги были завалены оползнями, источены размывами; ездить по ним было опасно. В долинах дороги покрылись камнями, нанесенными бурными потоками. Весной и осенью дороги эти превращались в густое, известное в Анатолии под именем «османская грязь», красное месиво, по которому могли проехать лишь деревенские арбы с их досчатыми колесами без спиц. Эти арбы, влекомые худыми буйволами, давали о себе знать ужасным скрипом за Много километров. И такими же тягучими и тоскливыми, как этот скрип, были песни крестьян, шагавших по грязи или в пыли рядом с упряжкой.

Мелкие торговцы Анатолии.

Картина родного края, такого беспредельно обширного, таящего богатства в каждой горсти плодородной земли, и такого бедного и разоренного, произвела неизгладимое впечатление на маленького Кемаля. Когда семья приехала в Каре, и без того всегда серьезный мальчик стал мрачным и нервным. Романтизм суровой горной местности, с ее полудиким населением и грозной крепостью – передовым оплотом против страшного соседа – России, не вызвал в нем тех детских переживаний, которых можно было ожидать. Как это ни странно, но здесь, за тысячу километров от столицы, он постоянно уносился мыслями туда. Ни игры, ни развлечения не занимали его. Целые дни он проводит за книгами или, забившись в угол, погружается в думы. По вечерам он часами сидит перед открытым окном. Во сне его мучат кошмары, и ему часто снится, что его отца постигла участь прадеда Мюдерис-Османа, и палач заносит над его шеей страшный топор. Нервы ребенка окончательно расшатались. К счастью, старая бабка внимательно следила за ним и заметила, что происходило в душе ребенка. Так как мальчик упорно чуждался других детей и отказывался от игр, она решает использовать, как лекарство, его интерес к природе. Кемалю покупают хорошую арабскую лошадь, охотничье ружье и дают в дядьки урядника Кара Вели-агу. Сначала мальчик неохотно оставил книги и одинокие мечтания ради охоты, но затем юность взяла свое. Далекие прогулки по живописным окрестностям, увлекательная скачка по полям и холмам, а в особенности общество старого солдата, смелого и искусного джигита, знавшего много занимательных историй, истинного сына этой бедной и суровой страны, заставили мальчика забыть свои грустные мысли. Кемаль ни за что не хотел прекращать начатое в Стамбуле учение. Школ в Карсе не было. Ходжи, учившие детей чиновников, военных и крупных купцов, были сами по большей части грубыми невеждами. Абдулатыф-паше с трудом удалось найти для внука более или менее приемлемого наставника. Это был старый шейх,

считавшийся в Карсе ученым человеком. Конечно, ему было далеко до Шакир-эфенди, но мальчик полюбил нового учителя и с удовольствием брал у него уроки. Особенно он привлек Кемаля тем, что сочинял стихи. Несмотря на молодой возраст ученика, он посвящал его в различные тонкости мистической философии, читал ему отрывки из знаменитого произведения короля османских поэтов – Джелалэддина-Руми, «Месневи». Мало-помалу Кемаль увлекся поэзией. Он стал мечтать, что сам когда-либо будет знаменитым поэтом. У шейха среди прочих старых книг были произведения известных старинных поэтов: Наби, Сюмгюль-заде, довольно вольного, анакреонтического содержания. Он не колеблется, однако, дать их читать мальчику. Одновременно он учит его формам и правилам старого стихосложения. И в двенадцать лет Кемаль пишет свое первое двустишие на старинный манер, несколько напыщенное, не совсем складное, но отражающее далеко не детское настроение этого ребенка.

В дни крымской войны

Не будь любви и горестей ее,

Кто б пел тогда и кто бы слушал.

ЛЯТИФИ КАСТАМУНИ

(турецкий поэт XVI столетия)

Кемалю было 13 лет, когда его деда отозвали из Карса. Снова длинный переезд, и все та же печальная картина, ничуть не изменившаяся за эти годы. В Стамбуле – радостное свидание с отцом и возобновление старых бесед на исторические и другие темы. В школе мальчику делать уже больше нечего. Уровень его знаний был значительно выше, чем у сверстников. По его просьбе ему берут частных учителей, у которых он усердно учится арабскому и персидскому языкам. Через 8–9 месяцев Абдулатыфа назначают начальником округа в Софию. На этот раз Кемаль уезжает без всякого сожаления: его притягивают новые впечатления и, кроме того, он знает, что в Софии он может продолжать захватившее его учение. Его отец также уезжает в г. Филибе финансовым чиновником. Со времени провозглашения хатишерифа Гюль-хане прошло пятнадцать лет. Итоги первой эпохи «Танзимата хайрие» (благодетельных реформ) были весьма незавидны. Реформы, которые стремился проводить Решид-паша в интересах национальной буржуазии, неизменно саботировались придворной камарильей, часто сменявшимися временщиками и провинциальными сатрапами. Могущественная духовная каста ревниво оберегала свои привилегии, которых не решались коснуться даже самые смелые реформаторы. Христианское население, которому хатишериф торжественно обещал равенство, оставалось фактически все той же бесправной «райя». Улучшилось лишь положение высших чиновников: сейчас они были все же более или менее гарантированы от старой системы шелкового шнурка и отравленного кофе.

Лавка шорника.

В этих условиях национальный капитализм мог развиваться лишь крайне медленно. С другой стороны, быстрый рост капиталистической промышленности в Европе требовал колониальных рынков, и отсталая Турция могла быть использована для этих целей. В России промышленный капитализм делал свои первые успешные шаги, и хотя в результате низкой производительности труда русские ткани обходились дороже, но все же доставлять их по рекам и Черному морю было несравненно дешевле, чем везти из далекого Манчестера. Русское стремление проложить оружием путь торговому капиталу и удовлетворить стремления помещичьих кругов, заинтересованных в сбыте продуктов, задевало существенные экономические интересы Англии, а вслед за ней и Франции. Такова была экономическая подоплека, которая привела к Крымской войне. Шел 1854 год. Уже несколько месяцев, как Турция была втянута в войну с Россией. Николаю I, считавшему себя после кровавого подавления венгерской революции вершителем судеб Европы,

хотелось скорее овладеть наследством «больного человека», которого он в кругу своих министров называл «умершим человеком». В начале 1853 года в Стамбул прибыл чрезвычайный посол русского императора, князь Меньшиков. Он привез ряд ультимативных требований турецкому правительству и в том числе требование о признании за Россией права не только на религиозную, но и на политическую опеку над всем православным населением Турции. Мало того, Турция должна была держать этот ультиматум в секрете от европейских держав. Начался знаменитый спор о «ключах к вифлеемскому храму»; спором этим были замаскированы прозаические экономические причины Крымской войны. В Петербурге составляли фантастические планы захвата врасплох Стамбула. Русские войска были введены в придунайские княжества. 20 октября Николай I обнародовал манифест о начале военных действий, а 18 ноября адмирал Нахимов сжег весь турецкий флот в Синопской бухте. Но буржуазная Европа, кровные интересы которой были сейчас затронуты наступлением «ситцевого империализма» Николая I, уже успела на время примирить свои противоречия и составила коалицию против слишком торопливого претендента на турецкое наследство. 8 октября английская и французская эскадры вошли в Босфор, и о взятии врасплох Стамбула не приходилось более думать. «Верный союзник» – Австрия, от которой Николай ожидал вечной признательности за спасение от революции, вела даже не двусмысленную, а прямо угрожающую политику, в результате которой дунайская кампания становилась опасной. Надежды на русофильские тенденции торийского

правительства Англии рассеялись, как дым, после Синопской победы. Разгром турецкого флота, в турецкой гавани, после того как Англия формально поручилась за неприкосновенность турецких портов, разгром почти на виду английских военных кораблей, стоявших в Босфоре, – был пощечиной, которую умело использовали либералы – представители интересов хлопчатобумажной индустрии Манчестера. Вопрос о разрыве с Россией сделался вопросом жизни и смерти торийского министерства. «Меня обвиняют в трусости», – говорил русскому послу министр иностранных дел, лорд Эбердин. – «Я не смею показаться на улице, я не могу больше бороться». Принца Альберта, мужа королевы Виктории, считавшегося сторонником сближения с Россией, толпа встретила свистками при открытии парламента. Глава враждебных России вигов.

Пальмерстон, недавно демонстративно вышедший из кабинета, был вновь приглашен в правительство. На Дунае, под Силистрией, русские терпели неудачу за неудачей. Европейская война с Россией была неизбежна, и Турция стала участницей этой войны.

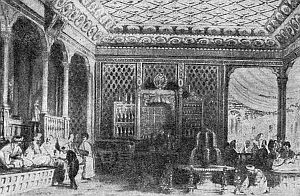

Богатая стамбульская кофейня XVIII столетия.

Несмотря на близкое соседство с театром военных действий, жизнь в Софии текла по старому тихо и спокойно. Мусульманское население города состояло, главным образом, из военных, чиновников, сборщиков податей, духовенства и помещиков, съехавшихся сюда из деревень, где они чувствовали себя в опасности. Свободное время они проводили в многочисленных кофейнях, напоминавших кофейни Стамбула и анатолийских городов. Посетители часами сидели здесь за маленькой чашкой густого ароматного кофе или посасывая предлинную трубку наргиле со смирнским табаком, под стук костяшек нардов.

Обычно такие кофейни имеют постоянных клиентов, которые, облюбовав одну из них, изо дня в день ее посещают, встречаются здесь с людьми своего круга, заводят знакомство с другими клиентами. По вечерам притягательной силой кофеен, при отсутствии в то время театров и иных развлечений, являлись сазы.

Обычно – это трио или квартет из струнных восточных инструментов, вроде домры. От времени до времени в инструментальный ансамбль вплетается пение одного или всех музыкантов. Мотивы и манера пения, конечно, специфически восточные. Слова песни или заимствованы из старых поэтов, или же сочинены самими певцами. Софийские кофейни славились своими сазами и песнями, сочинявшимися самими исполнителями. Кемаль, которому было тогда не более 14 лет, вскоре стал усердным посетителем этих кофеен. Он познакомился со многими молодыми завсегдатаями, участвовал в их диспутах о достоинствах той или иной песни, или тех или иных исполнителей. Молодые люди сами писали небольшие стихотворения или загадки в стихах, а потом соревновались в их разгадывании. Хотя Кемаль был самым младшим из этой компании, но живостью ума, способностью разгадать самую сложную загадку, хорошо срифмовать какое-либо изречение он быстро завоевал всеобщие симпатии. Однако, увлечение поэзией сазов было недолгим. Мальчика тянуло к чему-то иному, более серьезному, но никто не мог указать ему дороги. Как его прежние наставники, так и все окружавшие его сейчас превозносили достоинства старой классической поэзии. Ему стало казаться, что только изучение ее избавит его от гнетущей неудовлетворенности, и он вновь погрузился в свои книги. Язык их был труден, наполнявшая их мистическая философия была туманной и непонятной. Когда он раньше читал эту поэзию, его привлекала лишь ее звучность и внешний блеск; теперь он старался добраться до смысла, и это было чрезвычайно трудно. Кемаль искал учителей, которые помогли бы ему разобраться в тонких филигранных метафорах и в изящной игре слов Фузули, Бакы, Неф'и, Недима и других прославленных османских поэтов. Кое-что из этих стихов ему давал читать еще в Карсе его учитель шейх, но тогда они казались ему совершенно непонятными. Сейчас, помимо их звучности, впечатление глубокого сокровенного смысла неотразимо притягивало Кемаля. Под их влиянием он сам начинает писать ряд довольно примитивных подражаний. Одновременно он углубляет свои занятия арабским и персидским языком и с помощью учителей прочитывает ряд книг, и в том числе знаменитый «Гюлистан» персидского поэта Саади. В первые месяцы пребывания в Софии дед старался отвлечь Кемаля от серезного не по летам образа жизни. Одним из любимейших развлечений тогдашней чиновничьей провинциальной знати были большие пышные охоты. Сотни людей на кровных лошадях с доезжачими, егерями, со сворами дорогих собах целыми днями охотились в окрестностях, где всякого рода дичь была в изобилии. Вытаптывались крестьянские поля, собаки травили деревенский скот, селян насильно отрывали от работы и заставляли итти загонщиками. Кемаля эти забавы отвлекли лишь на короткое время. К тому времени в юноше развилась сильная чувствительность. Беспощадное и ненужное истребление безобидных зверьков ради прихоти скучающих горожан скоро начало внушать ему настоящее отвращение. Как-то он застрелил молодую лань, к трупу которой тут же доверчиво подбежали детеныши. Эта сцена так ужаснула его, что он бросил ружье и, плача, поклялся никогда больше не охотиться. Клятву эту он сдержал до конца жизни. К этому периоду относится начало серьезного критического подхода Кемаля ко всему его окружающему. До сих пор в его глазах дед был наилучшим, добрейшим и благороднейшим человеком в мире. За его заботы и любовь Кемаль платил ему восторженным преклонением и глубокой детской привязанностью. Проникнутый инстинктивной жалостью к несчастному бесправному народу, погибавшему в бедности и нищете, наслушавшись с детства рассказов отца о жестокости и деспотизме султанов, Кемаль не отдавал себе отчета, что его симпатичный, добрейший дед является одним из орудий этого угнетения и эксплоатации. Жизнь в Софии, когда он стал более сознательно смотреть на окружающее, открыла ему глаза на многое. Это повело к ряду столкновений с дедом. Так, однажды Кемаль возмутился тем, что Абдулатыф-паша взимает особый сбор со всех приходящих в окружное управление. Этот сбор, называвшийся тогда «крыльцовым сбором», узаконенный обычаем и считавшийся дозволенным, заставлял бедное население избегать обращаться к властям даже в случаях насущной необходимости. Кемаль много раз говорил об этом в присутствии деда и однажды резко назвал этот сбор хабарничеством. Надо знать весь строй патриархальной турецкой жизни и то, впитанное с молоком матери, чувство глубокой почтительности к старшим, столь характерное для турецкого юношества даже более близкой к нам эпохи, чтобы понять всю смелость этого первого «политического протеста» Кемаля. Кемалю едва исполнилось 15 лет, когда, повинуясь существовавшему тогда обычаю, его женили. Несмотря на ряд довольно подробных биографий Кемаля, из которых одна написана его сыном, мы менее всего знаем о семейной его жизни. Даже имя его жены не упоминается в воспоминаниях о нем, в то время как до нас дошли имена его бабушки, его матери и даже мачехи. Кто и какова собой была эта молоденькая девушка, заглазно выданная замуж волею родителей за такого же подростка, как и она сама? Любил ли Кемаль эту женщину – мать его нескольких, горячо им любимых детей? Каковы были их отношения в тот период, когда оба они еще были на грани детского возраста? Обо всем этом биографы Кемаля молчат, повинуясь, очевидно, старинному турецкому обычаю, в силу которого еще не так, давно считалось неприличным спрашивать турка о его жене или дочери. Во всяком случае, брак не помешал Кемалю всецело погрузиться в свои литературные, а затем и политические занятия. Косвенно из самых произведений Кемаля можно заключить, что обычай заочного брака, без согласия брачующихся, вызвал глубокий протест юноши. В одной из своих драм «Несчастный ребенок», написанной во время заточения в Магозской крепости, в 1873 году, он рисует яркую картину переживаний молодой девушки, судьбой которой, не считаясь с ее чувствами и желаниями, распоряжаются родители. Несомненно, что пребывание в Европе и чтение романтической европейской литературы дало Кемалю ту канву, на которой была создана эта драма; в частности, в ней можно усмотреть некоторое подражание «Даме с камелиями» Александра Дюма, но в ней все же были и самобытные элементы, так как автор дал типичную картину турецкой жизни. Молодая девушка, Шефика, любит своего кузена, молодого студента-медика, живущего в их доме, с которым она росла вместе до того «канонического» возраста, когда девушке надевают покрывало и запрещают всякое общение с мужчинами. Разоренная семья, чтобы выйти из тяжелого положения, заставляет девушку, отчасти пугая ее перспективами долговой тюрьмы и бесчестия, грозящих отцу, выйти замуж за богатого старика. Дочь из чувства долга жертвует собой, но умирает от скоротечной чахотки. Ее возлюбленный принимает яд и умирает вместе с ней. Конечно, содержание драмы ни в коей мере не заимствовано из семейной хроники Кемаля и не имеет никакой аналогии с его собственным браком, но в ней красной нитью проходит возмущение ветхозаветным укладом семейной жизни, делавшим из турецкой молодежи бессловесные жертвы самодурства, деспотизма или корыстных комбинаций родителей. Пока Кемаль превращался в Софии из подростка в молодого человека, уже семейного и увлеченного поэтическим творчеством, в Турции происходили важные события. Впервые, после полуторавековых бесчисленных и ставших уже привычными поражений, Турция вышла из войны победительницей, вернее, участницей лагеря победителей. Севастопольская катастрофа на два десятилетия лишила Россию тех щупалец, которыми она уже почти дотянулась до горла Турции. Это была передышка. Русский черноморский флот, благодаря которому Стамбул не знал спокойных ночей, более не существовал. Облегчалось и положение славянских провинций на Балканах, где в первой половине XIX столетия появление русских армий и не менее опасные русские интриги среди феодальных славянских княжеств стали обычными явлениями. В Европе внешне перестали обращаться с Турцией, как с варварской страной, и даже номинально приняли ее в «европейский концерт». 18 февраля 1856 года Абдул-Меджид обнародовал новый манифест – хатихумаюн, которым вновь торжественно подтверждались либеральные основы акта Гюль-Хане и в особенности много говорилось о расширении прав христианских меньшинств. Но в сущности, Турция все больше и больше попадала под опеку Европы. Истощенная войной, ничего не выигравшая от нее экономически, Турция очутилась сейчас в сетях европейских ростовщиков. Растет оттоманский долг, Франция и Англия начинают строительство железных дорог в Турции, важных для их стратегических и колонизаторских целей, все главнейшие статьи турецкого хозяйства мало-по-малу переходят в иностранные руки. Единственной компенсацией за все являются лишь те денежные подачки, которые султаны и окружающая их жадная свора придворных и чиновников урывают у европейских капиталистов, расходуя эти деньги на постройки пышных дворцов и вилл и роскошную бездельную жизнь. Правящая Турция внешне праздновала победу. Несмотря на либеральную трескотню акта хатихумаюн, реакция подымала голову. Приближавшаяся неминуемая катастрофа была отсрочена. Звуки победных литаврой заглушали гул недовольства широких масс населения. Появились новые источники дохода – внешние займы, позволившие несколько укрепить разваливающееся здание деспотизма. Старая Османская империя привстала с одра смерти. Пребывание Абдулатыфа-паши в Софии продолжалось недолго. Едва кончилась война, как он был смещен и опять перебрался с семьей в Стамбул. На этот раз переселение было последним. Вскоре после переезда умерла Махдуме-ханым, а еще через несколько месяцев последовал за ней в могилу и старик. Несмотря на все усиливающиеся трения с дедом, Кемаль тяжело пережил утрату. Немедленно же после смерти стариков дом и все, что в нем было, продали за долги, и молодой Кемаль, остававшийся в нем до конца распродажи, ушел оттуда буквально в чем был. К этому времени отец его имел уже прочную и хорошо оплачиваемую службу и женился вторично. Кемалю не осталось ничего иного, как переселиться с женой в дом к отцу. Для семнадцатилетнего юноши началась новая жизнь.

Два пути

Нация без литературы подобна человеку без языка.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Дом в квартале Хубъяр, где жил отец Кемаля, принадлежал его второй жене, Дюррье-ханым. Переселиться в него и жить с женой фактически на средства мачехи было для Кемаля тяжелым нравственным испытанием. Поэтому первым его шагом в новой жизни было поиски работы. Хотя он прошел лишь небольшой курс «рюштие», что равнялось приблизительно курсу двуклассного училища, но благодаря прилежным занятиям с частными учителями и учению на дому, он был образованнее многих своих сверстников и мог рассчитывать на должность чиновника. Действительно, немного спустя, благодаря его упорным хлопотам и связям отца, он был зачислен секретарем в Бюро переводчиков. Бюро переводчиков было в то время важнейшим отделом министерства иностранных дел Высокой Порты. Оно было учреждено лишь после реформ Танзимата, и в нем были собраны наиболее образованные чиновники, из которых вербовались теперь новые дипломатические кадры, шедшие на смену старым дипломатам, часто совершенно безграмотными. Должность Кемаля состояла главным образом в переписке различных бумаг и требовала хорошего почерка. Почерк же Кемаля в то время был весьма незавидным. Через несколько дней после поступления на службу министр Арифи-паша, страшный педант, считавшийся знатоком калиграфии, о которой он написал даже несколько трудов, вызвал Кемаля и велел ему написать несколько фраз. Взяв написанное, министр поморщился: – Сынок, – сказал он, – ваш почерк напоминает следы улитки. Как это вы, такой образованный и способный, пишете таким почерком? Эти слова задели за живое самолюбивого юношу. Он стал просиживать вечерами и ночами, изучая правила чистописания, написанные министром, и стараясь исправить почерк. Через три месяца он стал писать лучше и красивее многих профессиональных писцов. Это упрочило его положение в министерстве, где не столько нуждались в способных, знающих чиновниках, сколько в хороших писцах, в результате работы которых всякая бумага была приятна для глаз и могла быть представлена высокому начальству, не очень-то интересовавшемуся ее содержанием. Работа была монотонная и скучная, но Кемаль добросовестно ее выполнял, дорожа местом. Служба в министерстве имела и положительные стороны. Среди чиновников было много серьезных молодых людей, интересы которых не ограничивались четырьмя стенами канцелярии и красиво переписанными отношениями. Кемаль познакомился здесь с рядом товарищей, как и он интересовавшихся поэзией, литературой, историей. Поэтизирование жизни богемы, точно так же, как и в странах Европы, было тогда модным явлением в Турции. Старая персидская и османская поэзия, непременными мотивами которых было восхваление вина, опьянения, любви, толкали молодых людей к кутежам и романтическим приключениям. Условия их жизни имели кое-что общее с европейской литературной богемой. В Европе это была эпоха накопления капиталов. Торговая буржуазия откладывала все доходы в чулок и, посылая сынков учиться в столицу, держала их на голодном пайке. Турецкая молодежь также вела весьма тяжелое существование (не потому, что родители копили деньги, а потому, что они мало что имели) и отличалась той же беспечностью. На этом аналогия кончалась. Европейское юношество знало, что в один прекрасный день оно окажется обладателем крупных отцовских капиталов. Турецкую молодежь ждало весьма незавидное будущее. О романтических похождениях, в стиле Альфреда де-Мюссе или Стендаля, ей также не приходилось думать, так как отсталый строй жизни не позволял в Турции девушке переступить порога своего дома. Она голодала с родителями в опустевшем, холодном, разваливающемся доме, но не могла итти в работницы или мастерицы. Романтически настроенной молодежи оставалось лишь платонически мечтать о любовных приключениях и всецело отдаваться вину, однообразным развлечениям кофеен и оторванной от жизни поэзии. Кемаль прошел и через эту стадию. Со своими сверстниками он просиживает целыми вечерами в различных стамбульских кафе и кабачках: «Гюмюшхалкалы», «Алтынолук», «Сервили», «Кылыч», славившихся тогда в Стамбуле. Но это продолжалось недолго. Пустота жизни литературной богемы того времени скоро стала ему ясна. Он начинает разборчивее относиться к своим сотоварищам и сближается с теми, кто подобно ему более серьезно смотрит на жизнь и литературу. Среди записанных им в дневнике изречений мы читаем: «разгул по инерции подобен пиру на кладбище». В то время в Стамбуле начали выявляться два литературных течения. Представителями первого была большая группа уже признанных поэтов-корифеев, досконально изучивших старую арабскую и персидскую литературу, смаковавших ее напыщенный стиль и мистическое содержание и рабски подражавших ее застывшим канонам. Другое течение – молодых – начало только намечаться. Появившееся в результате проникновения в Турцию западных идей и влияний, оно группировало вокруг себя небольшую кучку поэтов и журналистов, которых с презрением третировали старые литературные знаменитости. «Молодые» требовали очистки турецкого языка от не понятных никому, кроме небольшой кучки знатоков, арабских и персидских выражений, отказа от мертвых классических форм: «диванов», «газелей»,

хвалебных од. Это требование молодых воспринималось представителями старого течения, как неслыханная ересь, как посягательство на сокровища литературного наследства. Кемалю, который посвятил свои юношеские годы овладению этой с трудом дающейся науки, также казалось, что вне старых форм не может быть поэзии. Вот почему вначале он очень холодно, почти враждебно, отнесся к новому течению и полностью примкнул к «классикам», объединившимся в группу, известную под именем «поэтического комитета». Из входивших в нее корифеев особой репутацией пользовались Ариф-Хикмет, Авни-Галиб, Исмаил-Хаккы, Халет, Мемдух, Наили-паша, Лескофчалы-Галиб, Эшреф-паша. Этот последний и дал Кемалю прозвище «Намык», что значит «великий». Наибольшее влияние на Кемаля в смысле освоения старых форм оказал Лескофчалы-Галиб, о котором Кемаль с большим уважением отзывался до конца жизни. Среди членов «поэтического комитета» большинство годилось Кемалю в отцы, Многие из них уже выпустили в свет не один сборник стихов, но, несмотря на это, Кемаль очень скоро занял среди них видное место. Его газели, написанные по всем правилам старой школы и говорившие о глубоком знакомстве с классической литературой, возбуждали всеобщее восхищение богатством, разнообразием и красочностью метафор, уподоблений, эпитетов, игравших первостепенную роль в старой поэзии. В течение года Кемаль закончил свой первый «диван» лирических стихов. Теперь он мог считаться настоящим поэтом. Часть книги была написана совместно с видными членами «поэтического комитета», но уже и тогда было видно, что лучшими в сборнике были стихи, написанные самостоятельно Кемалем. Слава о нем распространилась по всему Стамбулу. Сами корифеи не гнушались цитировать его строфы, как образцы высокой поэзии. Кемалю в это время шел девятнадцатый год. Тогда же он впервые встретился с Шинаси, и эта встреча явилась поворотным моментом всей его жизни.

Шинаси

Несчастным назовут того, кто, устрашась проклятия невежд, Сойдет с пути стремления к Познанью.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Моя нация – человечество,

Земной шар – мое отечество.

ШИНАСИ

В шестидесятых годах прошлого столетия Стамбул

все еще оставался тем полуэкзотическим городом, который был так дорог сердцам французских колониальных романтиков – Пьера Лоти и Клода Фаррера. Население оделось в европейское платье, но не рассталось с красной феской. Женщины не появлялись более в ярких шальварах и шитых шелком болеро, но попрежнему закрывали лица черным газом. Густые деревянные кафесы

продолжают ревниво охранять интимную жизнь патриархального мусульманского дома от любопытных взоров улицы. Уже не встретишь гордо выступающих в парчевых кафтанах, обвешанных драгоценными ятаганами янычарских старшин, но отвратительные обрюзгшие пергаментные лица евнухов мелькают на каждом торжественном приеме. Годы Танзимата не дали Стамбулу фабрик, но на Пера и в Галате левантийцы открыли фешенебельные рестораны, дорогие увеселительные заведения, шикарные магазины, за громадными зеркальными витринами которых разложен соблазнительный ассортимент последних европейских мод. Голубые спокойные воды Босфора все еще бороздят раззолоченные каики с живописно одетыми гребцами, но, обгоняя их и обдавая молочной пеной из под шумно-бурлящих колес, проходят высокопалубные пароходы пригородного сообщения. Попрежнему резкая грань разделяет жизнь двух главных частей Стамбула. На европейском берегу Босфора, отделенные Золотым Рогом, как два смертельных противника, стоят друг против друга старый турецкий Стамбул и космополитические левантийские Пера и Галата. И хотя по широкому мосту, перекинутому через Золотой Рог, переход из одной части города в другую занимает не более пяти минут, ничто не может заполнить вековой пропасти, разделяющей их. Жизнь старого Стамбула вся в прошлом. О былой славе здесь кричит каждый камень: обелиски византийского ипподрома, мрачная громада Айя-Софии, разрушающиеся стены Топ-Капу, массивные, подавляющие купола мечетей Нури-Османие, Баязида, Сулеймание и, наконец, Султан-Ахмеда, с ее шестью устремленными в небо стройными минаретами – гордым символом господства Османов над мусульманским миром, ибо до постройки этой мечети лишь священная Кааба в Мекке могла иметь более четырех минаретов.

Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

|

|