|

|

Популярные авторы:: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Лесков Николай Семёнович :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Картленд Барбара :: Лондон Джек Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Справочник по реестру Windows XP :: Цена риска [Риск] :: Отречение :: Канал Связи :: Мнимые величины :: Паштет из гусиной печенки :: Краткое содержание произведений русской литературы I половины XX века :: The Boarding House :: Некрономикон |

Своя разведкаModernLib.Net / Публицистика / Ронин Роман / Своя разведка - Чтение (стр. 4)

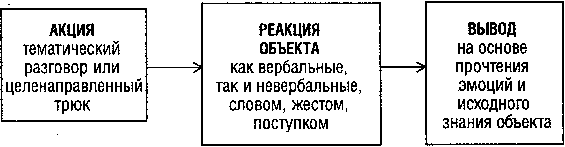

Своих людей бережно используют для решения самых разнообразных задач, с учетом их возможностей, соображений безопасности и потребностей момента: — для получения информации; — для смещения акцента в деятельности организации в нужном для Вас направлении; — для содействия в осуществлении определенных акций с целью: дискредитации группы (намеренные ошибки…), полного или частичного развала группы (разжигание розни и фракционности…), внедрения и проведения на нужный уровень в группе своих людей (перерождение группы…); — для установления подслушивающих устройств или добывания документов путем их сокрытого копирования (ксерография, пересъемка…) либо непосредственного похищения; — для помощи в решении некоторых промежуточных задач (пропуска в нужное помещение, сведение с необходимым человеком, передача конфиденциального пакета…). Следует отчетливо различать и не путать две категории своих людей: — соратников (членов вашей команды); — агентов (используемых). В зависимости от того, к каковой из категорий причисляется свой человек, выбирается тактика взаимодействия с ним. Качественная вербовка подразумевает следующие последовательные этапы работы с объектом: — выявление; — разработка; — оценка; — привлечение; — проверка; — направление деятельности; — удержание; — прерывание контакта. Лучше, если на различных этапах работы объектом будут заниматься разные люди, вроде как бы не связанные друг с другом. При стандартном трехступенчатом подходе это: — наводчик (акцентируется на предварительном изучении объекта, после чего устанавливает личный контакт с ним, выполняя дополнительную разработку с тестированием и выдает заключение о целесообразности использования данного человека а также о перспективных направлениях целевого воздействия на него); — вербовщик (устанавливает новый контакт с объектом, чаще всего не связанный с предыдущим; в подходящее для этого время он открывается и ждет реакции собеседника, предварительно обеспечивая себе путь к отступлению); — ведущий (производит инструктаж и осуществляет все дальнейшее руководство, направляющее деятельность объекта). Приведенная здесь схема не является жесткой, так что предварительной разработкой (тестированием) индивида может заниматься тот же самый человек, каковой впоследствии осуществляет его вербовку (привлечение). В свою очередь тот, кто вербовал может, продолжать и дальше контактировать с завербованным, ориентируя его текущую деятельность. Допустимы разумеется и все прочие варианты. 2. Выявление кандидата Некоего конкретного человека намечают вербовать в силу: — его личных качеств; — явной оперативной необходимости; — дальновидного желания иметь резерв. Выбирая подходящий объект (кандидата на вербовку) прорабатывают два направления: — тщательно выискивается полезный по информированности (или другим своим возможностям) человек, а потом уж намечаются подходы к нему; — обстоятельно рассматривается определенный контингент людей и оттуда отбирается наиболее доступное по уязвимости или личным контактам лицо. Первую привлекающую к кандидату внимание информацию получают: — от его друзей и знакомых; — в ходе непосредственного общения; — наблюдая за его действиями и поступками; — по опубликованным (его или о нем) статьям, письмам, докладам… Обратить на человека внимание заставляют: — его маленькие и большие неудачи; — политические симпатии; — информированность; — оброненные замечания и высказывания; — проявляемая экзальтация (увлеченность); — недовольство; — необычное поведение (заторможенность, разгульность, специфичное сексуальное общение…); — национальность; — религиозность; — место постоянной или временной работы и определенные связи… Наиболее пригодны для вербовки те, кто: — обладают некими моральными изъянами (страстью к алкоголю, сексуальным развлечениям, наркотикам…) или же «запятнанностью» биографии; — имеют долги; — сильно привязаны к кому-либо (чему-либо); — по каким-то причинам (затруднения в карьере, сложности в личной жизни, взгляды на проводимую политику…) очень сильно раздражены. 3. Разработка кандидата На этом этапе производится тщательное изучение выбранного человека, доскональная проверка его индивидуальных способностей и возможностей. Разработка кандидата производится двумя путями: — очно (при личном общении); — заочно (без прямого контакта). Вся получаемая информация вносится в формализированное досье, данные из коего используются для: — вербовки объекта; — предсказания действий объекта; — психологической и физической нейтрализации объекта. А. Предварительное изучение Для начала, по возможности, собирают сведения без вхождения в непосредственное сношение с объектом. Характерными источниками такой информации могут служить: — всевозможные официальные бумаги и документы (личные дела, трудовые книжки, архивы, автобиографии, домовые книги, медицинские и прочие учетные карточки, обнародованные (им или о нем) статьи и упоминания…); — интимная корреспонденция; — случайно или специально перехваченные телефонные (и прочие…) разговоры; — скрытное наружное наблюдение, видеосъемка и фотографирование; — контактеры (люди из круга общения объекта). При оценке человека по словам его знакомых следует учитывать: — в какой степени уведомитель знает того, о ком он отзывается (т.е. как долго, интенсивно и глубоко они общались); — в каких отношениях пребывают аттестующий с аттестуемым (если отношения плохие — характеристика будет с негативным уклоном, если дружелюбные — приукрашенная); — ситуацию, в которых наблюдались сообщаемые особенности (экстремальные, в соприкосновении с подчиненными, с вышестоящими…); — как у информатора развито то качество, о котором он сообщает (чаще всего за эталон человек берет самого себя, и когда упоминаемая черта у него ярко выражена — приводимая оценка будет занижена и — наоборот). Собрав и проанализировав данные о кандидате из разнообразных доступных источников, можно переходить к следующему этапу: разработке данного объекта при прямом общении. Сюда входит: — установление контакта (завязывание знакомства); — углубление контакта (подготовка почвы); — тестирование (углубление досье); — оценка (перспективность вербовки). Б. Установление контакта Обретение знакомства связано с созданием благоприятных ситуаций, многие из коих могут возникать совершенно случайно, и здесь главное — не упустить подходящего момента. Оптимальные варианты знакомства по своей сути зависят от профессии, пола, возраста, национальности, социального положения, культурного уровня, характера, привычек и всех прочих индивидуальных особенностей человека, а кроме того от его настроения, места действия, окружающей обстановки и иных в различной степени влияющих факторов. При знакомстве сразу же выбирается программа общения: симметричная или дополнительная. Симметричная модель подразумевает равенство — возрастное, интеллектуальное, социальное… — общающихся сторон, факт которого четко устанавливается, и в дальнейшем участники рьяно следят за его соблюдением (что позволено одному, то дозволено и другому…). Дополнительная программа утверждает неравенство и фиксирует дистанцию общения, каковой затем строго придерживаются. При знакомстве соответствующая программа устанавливается мгновенно, переменить ее потом довольно трудно. Так как большинство людей составляет мнение о своих новых знакомых по начальному, но очень живучему впечатлению, оптимальной и важнейшей установкой является обеспечение нужного восприятия. Требуемый эффект достигается продуманным выбором (ориентируясь на симпатии и антипатии объекта и все прочие психологические закономерности) своего внешнего вида, основной манеры поведения, ситуации знакомства. Следует учитывать, что первое впечатление о человеке на 55% зависит от визуальных впечатлений, на 38% от манеры говорить, и только на 7% — от того, что он говорит. Среди психологических нюансов, существенно влияющих на первое впечатление, не мешает знать следующие: — благодаря «эффекту ореола» (окрашивания одним качеством всех остальных) общее благоприятное впечатление о человеке обеспечивает позитивные оценки его пока еще неизвестных (в частности моральных) качеств; и — наоборот; — явная физическая привлекательность улучшает положительную оценку как черт личности, так и отдельного поступка («эффект красоты»); — если мужчину сопровождает хорошо одетая женщина с симпатичной внешностью, он оценивается выше, чем в сопровождении некрасивой и неаккуратно одетой женщины; — мужчины ниже, чем полагают женщины, оценивают их деловые и интеллектуальные качества, а женщины ниже, чем полагают мужчины, оценивают их физическую привлекательность; — когда встречаются мужчина и женщина, их взаимооценки происходят в эротических терминах, хотя хорошо воспитанные люди не обнаруживают своих эмоций; — слегка проглядывающая застенчивость нередко воспринимается как привлекательная и даже сексуально возбуждающая; — приветливая доброжелательная улыбка способствует возникновению доверительности, сметая недоверие и недопонимание; — честное, твердое, мужественное рукопожатие в сочетании с прямым взглядом в глаза нравится почти всем; — энергичная выразительная жестикуляция отражает положительные эмоции и воспринимается поэтому как признак заинтересованности и дружелюбия; — собеседник, который смотрит в глаза, симпатичен, однако пристальный или неуместный взгляд в глаза создает неблагоприятное впечатление, ибо воспринимается как признак враждебности; — люди, отклоняющие при разговоре корпус назад или развалившиеся в кресле, нравятся заметно менее, чем те, кто наклоняет корпус к собеседнику, ибо последнее воспринимается как заинтересованность; — женщина обычно нравится сильнее, когда она сидит в спокойной позе с непересекающимися руками и ногами; — скрещивание рук на груди часто разрушает уже образовавшийся контакт и отталкивает собеседника; — выраженные крайности в одежде (очень модный или слишком устарелый костюм…) как и чрезмерная безвкусица порождают отрицательное впечатление; особенно бросаются в глаза стоптанная или грязная обувь и помятый головной убор; — женщины оценивают мужчину за 45-60 секунд, обращая при этом особое внимание на его речь, глаза, прическу, руки, обувь, одежду (именно в такой последовательности); — «по одежке» обычно не только встречают, но и доверяют; — дружеская обстановка, вкусная пища, приятная музыка, неожиданное везение и все прочие моменты приводящие субъекта в благодушное настроение всегда способствуют благоприятному восприятию им нового знакомого («эффект переноса чувств»); — исключительную силу в создании хорошего настроения, и, соответственно, расположения собеседника к вам имеет комплимент, более эффектный кстати, на отсвечивающем фоне антикомплимента себе. Основополагающее впечатление о Вас складывается у визави и по вашим первым фразам; именно начальные предложения рождают у него желание или нежелание продолжать исходный разговор. Постарайтесь избегать: — извинений и выказываний признаков неуверенности (кроме специальных приемов); — даже малых проявлений неуважения и пренебрежения к собеседнику; — всякого давления на визави, вынуждающего его занимать оборонительную позицию. Оптимальную манеру общения лучше выбирать сообразуясь с хорошо известными (или предполагаемыми) индивидуальными особенностями объекта, причем можно рекомендовать: — с особо чувствительными и болезненно ранимыми — избегать всего, что неприятно им, соблюдая, впрочем, меру, иначе они станут тиранами; — с недоверчивыми и подозрительными — быть предельно осторожным и терпеливым; — со сварливыми — быть твердым и решительным, а если нужно, то дать отпор; — с теми, кто капризен — разговаривать спокойным тоном и не обращать внимание на их капризы; — с донельзя хвастливыми и самоуверенными прибегать к иронии; — с лицами застенчивыми или без чувства юмора — избегать какой-либо иронии. Не мешает помнить, что любому человеку нравится, если тактичный визави: — сопереживающе выслушивает и воодушевляет его вести речь о себе (ничто более не льстит партнеру, как внимание…); — начинает разговор на интересующую его тему (или задает вопросы, на которые приятно отвечать…); — явно дает почувствовать его значительность и превосходство в некой области, причем делает сие предельно искренне (фальшь довольно редко удается скрыть, и она воспринимается как оскорбление…); — проявляет к нему неподдельный интерес (а не старается заинтересовать собой); — всегда помнит его имя; — не злоупотребляет незнакомыми словами; — излагает мнение, подобное его собственному. Психологическим приемом, облегчающим начальный контакт, является общение с объектом как со своим старым знакомым. Эту уловку, впрочем, можно использовать только при соответствующей психологии человека и подходящей ситуации. В тех случаях, когда на предварительную (заочную) разработку человека совсем нет времени, необходимо быстро проанализировать все его внешние данные (лицо, фигуру, одежду…) и эмоциональные (манеру говорить, жестикуляцию…) признаки и действовать сообразуясь со своими предположениями. Приемы знакомства, обеспечивающие оптимальный повод для начального обмена фразами могут быть, скажем, такими: 1. Провоцирование объекта на оказание помощи Вам: — симулирование падения на улице, вывиха ноги, внезапной слабости и иных симптомов, связанных со здоровьем; — имитация неловкости, выронив в удобный момент что-либо из рук; — «забывание» своей вещи рядом с объектом; — обращение с просьбой дать закурить или подсказать несложную (улицу, магазин, время…) информацию; — вызов сочувствия своей беспомощностью (сломанная машина, тяжелые вещи, растерянность на улице…); это — женский вариант. 2. Прибегание к помощи, которую оказываете объекту Вы: — четкое использование случайной (или организованной) неловкости объекта в связи с недостатком информации о чем-либо (показать определенное место, объяснить как что-то сделать…); — ловкое задействование случайной (а то и предусмотренной или созданной) потребности для объекта в какой-либо услуге (пособить в наладке машины, предложить лишний билетик, подвезти куда-либо…); — предложение себя объекту в качестве необходимого ему в данный момент компаньона (для распития алкогольных напитков, игры в карты или шахматы, «изливания души»…); — подключение к ситуациям, обусловливающим нарушения дорожного движения («спасение» объекта…); — имитирование нападения на объект криминальных элементов и «спасение» его в этой ситуации. 3. Знакомство через общих знакомых: — выверенные по времени визиты к определенным лицам, у которых часто бывает объект; — непосредственная просьба к общему знакомому познакомить вас; — подведение общего знакомого к мысли свести вас как людей с общим увлечением (хобби) или способных быть полезными друг другу (прямой просьбы при этом нет); — заинтересовывание общего знакомого его личной выгодой в вашем знакомстве с объектом. 4. Знакомство на различных культурных или спортивных мероприятиях (в кино, театре, на концерте, лекции, стадионе…), обеспечив себе соседство с объектом посредством «лишнего» билетика, билетами от общего знакомого или каким-либо иным трюком: — подключение к эмоциональному реагированию объекта на зрелище; — инсценирование роли «новичка», интересующегося мнением «специалиста»; — выдача безадресных замечаний, могущих заинтересовать объект; — кратковременное оставление своего места с просьбой присмотреть за ним. 5. Знакомство в очередях (за конкретным товаром, театральными или транспортными билетами, в ОВИР, к врачу…), учитывая, что общность ситуации в какой-то мере сближает людей: — организация общего разговора на какую-либо актуальную тему (путем подачи безадресных реплик или реагирования на таковые); — кратковременное покидание очереди с просьбой присмотреть за оставляемой вещью и местом. 6. Знакомство на основе хобби: — одновременное откровенное занятие одним делом с объектом (бег по утрам, игра в футбол или волейбол, тренинг в ушу…); — периодическое посещение мест сбора хоббистов (специализированные выставки, локальные клубы, конкретные «пятачки»…); — целевое обращение к нужному человеку по чьей-то рекомендации (предложение о покупке или обмене, случка собак, просьба о консультации…). 7. Знакомство через детей (в поездах, парках, детских садах, кафе…): — контакт «своего» малолетка с ребенком объекта (игра, угощение, подарок…), который и «знакомит» с родителями; — оказание ему на глазах у родителя мелкой помощи (поднять упавшего, отогнать собаку…); — инсценирование пропажи ребенка и разыгрывание роли его спасителя. 8. Вызов интереса к себе (инициатива знакомства здесь должна исходить от объекта): — зная нужды и слабости данного человека, привлечение его активного внимания с помощью одежды, шуток, анекдотов, фокусов, слухов и сплетен, оригинальных суждений, интересной информации, притягательных намеков о своих возможностях что-то достать, нечто узнать, куда-то устроить… — профланировать несколько раз под взглядом объекта, не будучи однако навязчивым, а когда он взглянет на Вас, спокойно посмотреть ему в переносицу и мысленно приказать: «Вы хотите со мной познакомиться, я жду Вас!». 9. Обнародование некоего объявления (в газете, подъезде, на улице, т.е. там, где его обязательно увидят), могущего заинтересовать нужного Вам человека: — о продаже; — о покупке; — о работе; — о необходимости в помощи; — о предложении услуг. 10. Отсылка письма, каковое, исходя из личности объекта, обязательно заинтересует его и вызовет желание ответить или вступить в прямой контакт с Вами (иной раз перспективно постепенное нагнетание заинтригованности серией специальных посланий…). Свой обратный адрес (прямой либо промежуточный) можно давать сразу или же после нескольких писем. Главное в этом приеме — не переиграть. Для добротного завязывания знакомства отбирают несколько удобных приемов — основной и два-три запасных. Явно выраженная неприязнь человека часто объясняется тем, что собеседник (либо ситуация) напоминает ему кого-то (либо что-то) с кем (либо с чем) у него связаны негативные эмоции или ожидания (национальная неприязнь, религиозные предрассудки, личная вражда…). Первый контакт чаще всего заканчивается вежливой, но не обязывающей договоренностью «как-нибудь созвониться». Следует не проявлять излишней заинтересованности в новых встречах с объектом. В. Углубление контакта В этой фазе разработки знакомства требуется создавать поводы для повторных встреч, ибо чем больше свиданий, тем сильнее вероятность, что общающиеся понравятся друг другу. Надобно, однако, стремиться к тому, чтобы инициатива дальнейших встреч исходила от объекта. Если объект сочтет, что позиция визави соответствует ожидаемой, знакомство углубляется, появляются общие темы для разговоров, возникает общность на основе индивидуальных предпочтений и эмоциональных сопереживаний; у объекта появляется активная симпатия к партнеру. Основными побуждениями к более частому общению здесь могут служить: — потребность в доминировании; — потребность во внутреннем комфорте (безопасности); — потребность в самоутверждении; — потребность в сочувствии и понимании; — потребность в «гиде по развлечениям»; — давление со стороны других; — желание кооперации (делового сотрудничества). Точная конкретика мотиваций явно зависит от жизненных ситуаций человека и психологических свойств его личности. Способы углубления знакомства чаще всего основаны на подыгрывании действующим на данный момент побуждениям и бывают такими: 1. Организация «случайных» встреч в кинотеатре, театре, на улице, вечеринке, брифинге и т.д…. 2. Зная вкусы, нужды и «слабинки» объекта, угождать ему, предлагая: деньги в долг, билеты в театр, картриджи, видеозаписи, модные книги и спецжурналы, явно престижную информацию… 3. Обеспечение (или использование) неприятностей и затруднений в деловой либо личной жизни объекта с ненавязчивым предложением помощи в их преодолении. (Следует знать, что активные люди в ситуациях неуспеха склонны к расширению круга общения, а пассивные — к сужению). 4. Разжигание в объекте постоянного интереса к себе и желания общаться, используя его мании (коллекционную, рыболовную, кинологическую, картежную, шахматную, компьютерную, спортивную, музыкальную, эротическую, литературную…). Мании задействуют: — показывая живейший интерес к обсуждаемой теме; — преподнося объекту мелкие, но любопытные манийные подарки или давая ему полезную специнформацию; — подыгрывая его самолюбию утверждением его значимости и первенства в данной области (проигрыш теннисной партии, испрашивание тематического совета…). 5. Использование кого-либо третьего (близкого человека, родственника, коллеги или приятеля объекта), сделав его заинтересованным в ваших дальнейших встречах с нужным индивидом. Если необходимо резко сократить дистанцию общения (а это имеет смысл при установке контроля над волей объекта и одноступенчатой вербовке) часто прибегают к форсированным трюкам, следуя которым нужно: 1. Раскрываться перед объектом со стороны вызывающей у него благоговейное восхищение: — выказыванием потрясающего умения и храбрости при инсценировке криминального нападения; — демонстрацией своих особых «талантов» и интеллекта на людях или (в зависимости от психологии объекта) наедине. 2. Возбуждать у контролируемого человека углубленное сочувствие и сопереживание: — обменом автобиографическими излияниями (доверие порождает ответное доверие…); — инсценированием болезни (боль и вызванные ею страдания часто способствуют симпатии к страждущим и чувству общности с ними); — имитированием неприятностей (поплакаться, но не переборщить). 3. Вызывать у индивида острую необходимость в вашей помощи: — приведением человека в разнотипные и вроде безнадежные положения с внедрением ему мысли, что только Вы можете его спасти (и, конечно, делаете это…). Выбор соответствующей уловки обусловливается тонким пониманием психологии объекта в сочетании с вашими возможностями и возникшей ситуацией. Тщательная очная разработка объекта подразумевает постоянные контакты с ним, облегчить которые поможет знание кое-каких психологических нюансов, приведенных в части третьей. Г. Техника тестирования В ходе личного общения и специально созданных ситуаций мало-помалу осуществляется распознавание взглядов объекта, его возможностей, слабостей, склонностей, ценностей, побуждений, способностей, психофизических и интеллектуальных качеств… То, что конкретно надо узнать, определяется целью разработки человека (вербовка, манипулирование, устранение…) и ориентируется на унифицированную таблицу досье. Всестороннее просвечивание объекта лучше всего производить по определенной схеме, следуя которой намечают и реализуют некую зондирующую акцию, отслеживают реакцию на нее, делают вывод и на основе этого вывода выполняют проверочное тестирование.  Перед основным зондированием следует провести предварительное, проясняющее индивидуальные особенности реагирования человека на значимую для него информацию. Выполняя тестирование, составляют четырехзвенную таблицу («акция», «реакция объекта», «вывод», «примечание»), в первую графу которой («акция») вносят темы намечаемых разговоров или же проверочных трюков. Все последующие столбцы заполняют по мере проведения целевого зондирования, причем в графе «примечания» регистрируют те внешние условия, которые могли повлиять на результаты наблюдения. Готовясь к проведению тестирования, надо: — определить место и в соответствии с ним — цель, тему и метод (разговор или трюк) зондажа; — подобрать зондирующую информацию; — выбрать стиль и тактику (порядок и способ) предъявления этой информации; — продумать начальную и завершающую фазы общения (это необходимо, чтобы заложить в сознание объекта нужную Вам версию разговора, а также стимулировать дальнейшие контакты с ним). В ходе наблюдения отслеживают: — невербальное поведение (мимику, обмен взглядами, все движения тела, жесты…); — паралингвистическое поведение (тон и тембр голоса, паузы в речи…); — лингвистическое поведение (слова, синтаксис); — перемещения в пространстве. Основное правило тестирования гласит: «Больше наблюдательности — и меньше предубеждений». Степень грубости зондажа (плавное вплетение в нить беседы, резкость факта…) согласуется с сообразительностью объекта, его личностной чувствительностью и ситуацией. Отношение тестирующего к основной теме зондирования должно быть достаточно нейтральным, чтобы в случае резко отрицательной реакции можно было подыграть объекту или без ущерба для себя перейти на другую тему. Заполняя данную таблицу, никогда не торопитесь с выводами и всегда предельно четко регистрируйте те аспекты («реакцию объекта») на основе которых они сделаны. Проводя тестирование следует учитывать, что: — декларируемые установки людей мало связаны с их невербальным поведением (говорят одно, а делают другое…); — эмоции, вызванные заочной оценкой ситуации, нередко бывают сильнее, чем возникающие при реальном контакте с такой ситуацией; — человек быстрый, смелый и реактивный в беседе может оказаться совершенно иным в критической ситуации; — человек вольно или невольно раскрывается говоря о себе; — собеседник познается в споре; — «ни в чем так не проявляется характер людей как в том, что они находят смешным»; — «манера смеяться является самым хорошим показателем характера человека»; — разговоры на отвлеченную тему позволяют определить интеллект, сметливость, ловкость, реакцию собеседника; — чтобы понять симпатии и антипатии объекта, области приемлемого для него и определяющие мотивации, не мешает прояснить его отношение к различным историческим и литературным личностям; — чем жестче стереотип, тем большую эмоцию вызывает любая попытка подвергнуть его сомнению; — ответная реакция на утверждение всегда содержит больше информации, чем ответ на точно сформулированный вопрос; — перемена (ухудшение) погоды зачастую вызывает апатию и замедление реакции; — не следует принимать молчание за внимание; это может быть погруженность в собственные мысли; — когда процесс понимания идет слишком уж гладко, есть все основания не доверять такому пониманию; — характерной ошибкой наблюдающих является мнение о якобы существующей взаимосвязи некоторых (чем выше агрессивность — тем более энергичность…) совершенно различных качеств; — человеку свойственно преувеличивать информационную ценность событий подтверждающих его гипотезу и недооценивать информацию, заключающуюся в противоречащих ей фактах; — тревожный человек охотнее обсуждает свои слабости и недостатки, чем нетревожный; тревожность же обычно проявляется в таком поведении, которое можно назвать чрезмерной чувствительностью к раздражителям; — плохо сформулированный вопрос может насторожить собеседника; — следует помнить, что визави «слышит» и понимает намного меньше, чем хочет показать; — стоит индивиду в чем-то проявить себя лидером, как на него и в других ситуациях будут смотреть как на лидера; — все общительные и живые люди предпочитают устную речь, а сосредоточенные в себе, стеснительные и застенчивые — письменную; — если поведение партнера строго фиксировано правилами, авторитетами или другими источниками, то субъект не слишком восприимчив к его позиции и не пытается представить себя в лучшем свете; когда поведение партнера кажется свободным, то обычно наблюдается противоположный эффект; — люди с сильным самоуважением ведут себя независимо по отношению к своей «репутации», хотя несколько ориентируются на нее; люди с низким самоуважением следуют своей «репутации»; — индивиды могут быть самими собой лишь в составе небольших, поддающихся их пониманию групп; — поведение человека чаще всего меняется на публике по сравнению с поведением в одиночестве; оно также изменяется в зависимости от аудитории. Это связано с тем, что любой человек заинтересован во впечатлении, производимом на окружающих и задействует при этом одну из двух существующих стратегий: — «ублажающую» (подстраиваясь к аудитории); — «самоутверждающую» (подкрепляя свое «Я» и пытаясь произвести хорошее впечатление за счет качеств, входящих в идеальное «Я»); — женщины и многие нацмены обычно более конформны. Наряду с оценкой поведения объекта при персональном общении, следует проанализировать его действия в самых различных созданных (трюки) и самопроизвольных (жизнь) ситуациях. Делая это учитывают, что: — более легко проявляют характер в привычных ситуациях; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

|||||||