|

|

Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Толстой Лев Николаевич :: Joyce James :: Лондон Джек Популярные книги:: The Boarding House :: Скандальная леди :: Дюна (Книги 1-3) :: Рагнарёк :: Справочник по реестру Windows XP :: Любовь на темной улице (сборник рассказов) :: Трое суток из жизни оперуполномоченного :: Валгалла (Калибан - 3) :: Чудовище :: Ярмарка невест |

Дневник материModernLib.Net / Дом и семья / Нефедова Нина Васильевна / Дневник матери - Чтение (стр. 3)

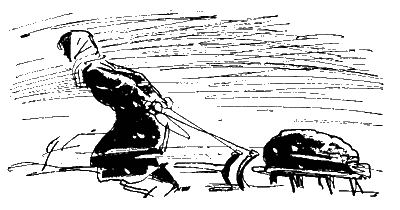

Печально было это возвращение в родной дом! Отца уже не было в живых. Жила в доме старенькая мама, пятьдесят лет своей жизни отдавшая школе, да вдовасолдатка с двумя детьми. А сама я, потеряв все в пылавшем огнём городе, уже несколько месяцев не имея вестей от мужа, вступила в родной дом с пятью детьми, из которых старшей, Лиде, было двенадцать лет, а самой маленькой, Оле, всего три года… Но некогда было особенно задумываться над тем, как жить, а засучив рукава, надо было устраиваться на новом месте. Всю осень я жала в колхозе ячмень. Осень пришла ранняя, с заморозками, ячмень лежал на полях под слоем снега и льда, приходилось выдирать его из-под снега. Мы разводили костёр и время от времени грели над ним закоченевшие руки. После Октябрьских праздников я устроилась на работу в детский дом воспитателем. Но всё равно было трудно: ведь в первую зиму у нас не было своей картошки. После работы шла по деревням с обменом. Держа в руках какую-нибудь вещь, я брела вдоль единственной улицы деревни, с надеждой и тоской вглядываясь в окна домов. Но окна глухо молчали. С отчаянием думала я, что придётся вернуться домой с пустыми руками. Нет! Мне нельзя было возвращаться ни с чем. Ведь дома ждали голодные дети! Набравшись решимости, я подходила к воротам и стучала. На стук открывали, приглашали в дом, расспрашивали: что, как, откуда? И узнав, что я беженка с пятью детьми, теплели. Однажды, помню, я зашла в избу к двум старикам, которые сидели и пили чай с сотовым мёдом. Меня тут же усадили за стол. Слушая мой рассказ о Сталинграде. бабка участливо вздыхала: – Ить пятеро… Как ты, милка, выбралась с ними!: Из ада-то кромешного?! Мужик сосредоточенно молчал, а потом сказал: – Ничего, молодуха! Не дрейфь! Будет и на нашей улице праздник! Эх, кабы не мои года да не хвори, улежал бы я разве на печке, когда такая каша заварилась… И чего, скажи на милость, этому Гитлеру надо?! Сколько миру полегло из-за него, треклятого! – Сколько сиротинушек осталось… Подперев щеку ладонью, старуха качала головою. Когда дело дошло до обмена, и бабка с сомнением стала крутить в руках мою «жакетку», проверяя её на свет, пробуя «на нитку», мужик нетерпеливо вмешался: – Да чего там, Оксинья! Сыпь ей три ведра, и вся недолга! Эти три ведра я как раз и запрашивала за свой вязаный жакет. Женщина нерешительно, точно раздумывая, брать или не брать, полезла в подполье. У меня замерло сердце. От этой минуты зависело все: будет у моих детей сегодня ужин или они лягут спать голодными? Пока старуха возилась в подполье, старик проворно встал с лавки, стащил с полатей плетёнку луку и сунул мне в мешок: – На, вот тебе ещё… Только бабе ни-ни! Как на крыльях, летела я домой после этой удачи. Не беда, что уже стемнело и в окнах зажглись огни, что са лазки то и дело опрокидывались и мешок сползал в снег; даже вой волков, доносившийся со стороны молочнотоварной фермы, не страшил меня.

А по правде сказать, встретившись впервые с волком, я порядочно струхнула. Я не знала, куда, в какую сторону кинуться: бежать ли вперёд, повернуть ли обратно? Вокруг не было ни одного большого дерева, на которое можно было взобраться. Вдоль дороги росли какие-то жиденькие осинки, которые даже я могла легко пригнуть к земле. Какое уж они спасение от волка! Но волк почемуто не спешил напасть на меня; пока я в полном смятении топталась на дороге, он ленивой трусцой перебежал дорогу и скрылся в осиннике. Долго потом мне мерещился этот «добрый» волк. Вставал перед глазами розовый закат короткого зимнего дня, просвечивающий через мелкий осинник, и волк, который бежал на этот закат. Хвост волка, большой, пушистый, тоже казался розовым, он тащился по снегу, заметая след. Но в тот вечер, когда я возвращалась со столь богатой добычей, как три ведра картошки и плетёнка луку, мне и волк был не страшен. Я ликовала. «Как хорошо всё получилось! – думала я. – Есть всё-таки добрые люди на свете. И вообще уральцы только внешне кажутся неприветливыми, суровыми, но ведь и сама природа здесь такая суровая. А люди добрые, чуткие… Просто замечательно, что я иду не с пустыми руками!» Я знала, как бы поздно я ни вернулась, дети не лягут спать до моего прихода. Малыши, может быть, и уснули тут же, за столом, уронив голову на руки, но старшие чутко ловят за окном каждый шорох… Едва я стукнула в ворота, как ребята уже выскочили во двор, отобрали у меня мешок с картошкой, втащили его в кухню: – Ой, мама, как тяжело-то! И как только ты его тащила?! Устала, наверное? Ну почему не подождала нас? Вот пришли бы из школы и пошли вместе! Я села на стул не в силах ответить, все тело бессильно обвисло. Да, я и, верно, устала. Там, в поле, когда тащилась с этим мешком, десятки раз взваливая его на санки, я как-то не чувствовала этой смертельной усталости, а сейчас, кажется, и встать не в силах. Ребята сняли с меня мокрые валенки, надели домашние туфли, накинули на плечи тёплый бабушкин платок (меня что-то начало знобить!) и с тревогой смотрели на меня. – Мама! Ты не простудилась? Сядь поближе к огню! Огонь ярко пылал в печке, ключом кипела вода для картошки в чугунке. И я чувствовала, как живительное тепло разливалось по моему телу. От шума и возни проснулись малыши. – Мама! Как ты долго не приходила! – собираясь заплакать, сказал Валя и принялся тереть кулаками глаза. – А Лида нас спать прогоняла… – Она говорила, что ты утром придёшь, – добавила Оля. – Да будет вам, ябеды! – возмутилась Лида. – Дайте хоть отдохнуть маме! Но тут на столе горячей, дымящейся грудой появилась картошка, рассыпчатая уральская картошка, выросшая на песчаных склонах. Что может быть вкуснее картошки, сваренной в мундире?! Мы ели её без хлеба, без масла, только с солью, и всё-таки она была объеденье. «Ах, картошка объеденье-денье-денье…» Много ли надо ребятам, чтобы развеселиться? Только что у малышей глазки были сонные, узенькие-узенькие, а тот же Валя пробовал подтянуть тоненьким голоском: «Кто-о картошки не едал!» На следующую осень у нас было уже вволю своей картошки. Ещё весной мы решили посадить её как можно больше. Выменяли на драповое пальто Ивана Николаевича двадцать вёдер картошки, яровизировали её и посадили в поле, вскопав лопатами участок в тридцать соток. Нелёгкое это было дело – вскопать лопатами тридцать соток! Но я сказала детям: – Всё зависит от вас самих. Хорошо поработаете – зиму будете сыты… И ни разу мне не пришлось подгонять их! Если, бывало, Юра и загрустит на своей делянке и лопата выскользнет из его рук, достаточно было косого взгляда сестёр в его сторону, как Юра, вздохнув и поплевав на ладони, снова брался за лопату. Картошка уродилась на славу! Мы выкопали её и перетаскали с поля тоже на своих плечах. Не менее дружно мои ребята вместе с воспитанниками детского дома работали и на прополке кок-сагыза. Работали не разгибая спины, до кровавых мозолей на ладонях. А когда пришло время дёргать лён и мы со старшими воспитанниками на целый месяц выехали в дальний колхоз на уборку льна, я взяла и своих ребят. В то лето мы хорошо поработали. Весь лён в колхозе был убран нашими руками, и мы получили благодарность и от колхоза, и от районных организаций. Мои дети старались не отставать от воспитанников и тоже выполняли больше нормы. Вернулись мы домой загоревшие, поздоровевшие оттого, что целый месяц были на свежем воздухе. Многие из детей пополнели. И не удивительно – колхозники кормили нас хорошо и вообще относились к детям с большой теплотой, расстроганные тем, что ребятишки помогли справиться с уборкой в трудное для колхоза время, когда рабочих рук не хватало. Первые осень и зима дались нам в эвакуации нелегко. Я помню, редкие снежинки кружились в воздухе, а наш Юрка босиком, перепрыгивая через лужи, затянутые ледком, бежал в школу, пока я за три килограмма овса, заработанного в колхозе, не выменяла ему лапти. Они так полюбились ему, что он износил их не одну пару. Но как ни трудно жилось нам: и холодно было, и голодно, и работа порой лежала на ребятах непосильная, – я никогда не видела их вялыми, равнодушными. И с удовлетворением отмечала, что испытания только закаляли их. Они всегда были бодры, деятельны. Порой я удивлялась тому, сколько энергии было в них. Они могли полдня провозиться с прополкой в огороде, а после обеда взять корзины и сбегать за грибами в Дубровку. Или сесть в лодку и, переправившись на ту сторону пруда, набрать ведро черники, заросли которой тянулись в лесу на несколько километров. И когда я наблюдала эту их неутомимость, мне казалось, что заряд жизненной энергии они сохранят на всю жизнь. Я могла судить об этом по себе. В детстве меня и сестру отец не мог видеть без дела. Мы не имели права си деть сложа руки, а прилечь днём нам просто не разрешалось. Однажды папа застал меня в постели с книгой и возмущён был до крайности: – Стыдно большой девочке валяться в постели! Да ещё днём! Встань сейчас же! И эта закалка, полученная в детстве, очень пригодилась мне в жизни. Я не страшилась любой работы, наоборот, мне даже нравилось, когда её было много, азарт охватывал меня при мысли о том, сколько мне предстояло сделать. Моя азартность в работе передавалась и детям! – Ух, мама, сколько дел мы сегодня переделали! – с удовлетворением говорили они вечером усталые, ложась в постель. – Закончили окучивать картошку, наломали веников, полили огород, вымыли полы, малышей выкупали, сами выкупались… – Клетки у кроликов вычистили, – вставлял Юра. В такие минуты ребята мне казались удивительно повзрослевшими за год. В самом деле, ведь Тане не было ещё и двенадцати лет, а она готовила на всю семью. Юре я могла уже доверить смолоть зерно на мельнице. А о Лиде и говорить нечего. Как на старшей, на ней лежала обязанность проследить за порядком в доме, за тем, чтобы малыши вовремя проснулись и без опоздания ушли в детский садик, чтобы костюмчик Вали и платьице Оли всегда были выстираны и выглажены, а если надо, то и починены, чтобы уши и руки у ребят были тоже чистые. Ничего не предпринимала я в делах, не посоветовавшись с детьми. Мне легко было с ними. В дружном нашем коллективе, где все решения принимались сообща, где каждый чувствовал ответственность за доверенное ему дело, и трудности переносились легче. И с большей уверенностью и надеждой я смотрела в будущее. Писал Иван Николаевич редко: очевидно, там, где он был, шли тяжёлые бои, и было не до писем. А мы, кажется, только и жили этими письмами и ожиданием их. Как сейчас вижу маленькую кухню, погруженную в полумрак, мигает коптилка, электростанция выключила почему-то свет. Мы сидим перед печкой, в которой жарко пылают дрова. На улице злой, порывистый ветер, он хлопает ставней. Ставня жалобно скрипит, бьёт по окну, но никому не хочется выйти и закрепить её: за порогом сразу же охватывает жуткая, зловещая темень. В чьём-то дворе глухо лает собака, к ней присоединяется другая, третья, и пошёл концерт! От коптилки в кухне становится чадно, я гашу её. Все равно дети не готовят уроков, они плотно сгрудились возле меня и вспоминают Сталинград, отца… – Правда, мама, как хорошо мы до войны жили?! – говорит Таня. Я легонько провожу по её волосам рукой. И мне та жизнь, которой мы жили до войны, кажется теперь немыслимым счастьем. – А помнишь, мама, однажды мы все ездили за Волгу, купались, и я стала тонуть, а папа спас меня?.. Я отлично помню этот случай. Если бы не Иван Николаевич и не та молниеносность, с какой он кинулся в воду на выручку дочери, Таня не сидела бы с нами… – Что-то папа сейчас там делает? – говорит Лида. И все мы задумываемся, всех нас тревожит, что давно нет писем от папы. Зато каким праздником было для нас каждое его письмо! Сначала оно прочитывалось и два, и три раза вслух, затем я уходила с ним в другую комнату, закрывала за собой дверь и ещё перечитывала. Дети тут же садились за письма к отцу. Спешили порадовать его своими успехами в школе, сообщали, сколь ко их класс собрал тёплых вещей для бойцов Красной Армии, сколько и каких продуктов было собрано для детей, эвакуированных из Ленинграда. В те трудные военные годы все помыслы ребят были направлены на то, чтобы помочь Родине. И каждое своё, пусть маленькое, дело, даже такое, как сбор лекарственных трав, они выполняли со страстью, глубоко убеждённые в том, что помогают Родине выстоять против врага. Помощь семьям погибших воинов все дети считали своей первой обязанностью. И мои ребята не были исключением. Рядом с нами жила старушка, единственный внук которой пропал без вести. Юра ежедневно колол бабушке дрова и растапливал печь, а Таня носила из колодца воду. Лида, со свойственной ей способностью увлекаться, все свободное от школы и от дома время нянчила ребёнка у одной солдатки. Порой помощь Лиды нужна была и мне самой: лишний раз вместо меня выстирать рубашонки детям, починить их, но не могла же я сказать девочке: «Не ходи туда!» Это бы шло в разрез с моими прежними наставлениями. С каким нетерпением мы ждали конца войны! И когда она окончилась и отец написал нам, что его демобилизовали и что не сегодня-завтра он приедет, мы себя не помнили от радости. Достаточно было пройти мимо дома человеку в военной форме, как мы все кидались к окну: «Уж не папа ли?!» Нередко Юра, запыхавшись, прибегал домой и разочарованно говорил: – А я думал, папа дома… Ты знаешь, мама, сколько сейчас машин с военными прошло по тракту! Все едут домой… Однажды и я поддалась мистификации. Мне показалось, что в машине, промчавшейся мимо, среди других военных стоял и мой муж. Я бросила дела, какие у меня были в райцентре, и бежала все десять километров до дому. Иван Николаевич приехал ночью. Услышав лёгкий стук в окно, я вскочила с постели и бросилась открывать дверь, в темноте опрокинула табуретку. Это разбудило детей. Один за другим они открывали глаза и с возгласом: «Папа!» – кидались к отцу. Впервые я видела на лице мужа слезы. Он не в силах был удержать их. Когда прошли первые минуты волнения от встречи, ребята атаковали отца вопросами: «Папа! А ты был в Берлине, когда наши рейхстаг взяли?», «За что тебе дали вот этот орден?», «Что лежит у тебя в полевой сумке?» – А сумку, Юра, ты можешь теперь взять себе. Она мне больше не нужна, – сказал отец и, к превеликой радости Юры, повесил её ему через плечо. – Ну что, Иван да Марья, – повернувшись ко мне, весело сказал Иван Николаевич, – выстояли на зло врагам! И обняв меня за плечи, посерьёзнев, добавил: – Тяжело тебе, бедной, досталось… Не сразу наша жизнь вошла в колею. Ведь начинать её пришлось буквально на пепелище. Первое время у нас была одна простыня на семь человек и чай мы пили из жестяных кружек. Никогда мне не забыть и праздник 1 Мая в первый послевоенный год. Мы получили по карточкам шёлковую драпировочную ткань оранжевого цвета, и к 1 Мая я сшила из неё девочкам платья. Не помню, что было у Лиды на ногах, когда дети пошли на парад. Таня же разыскала в чулане старые, покоробившиеся сапоги отца. Чтобы скрыть порыжевшие голе нища, она поверх сапог надела лыжные шаровары и сразу стала похожа на Маленького Мука из сказки Гауфа. Яркое, как восточный халат, платье дополняло впечатление. Юра обувную проблему решил просто: взял отцовские галоши десятый номер, намотал на ноги тряпья, натянул поверх его носки и, чтобы галоши не хлябали, подвязал их верёвочками. Я оставила все домашние дела и поспешила на площадь – полюбоваться на детей, когда они будут проходить в колонне школьников. И сразу увидела их; раздражающе яркие платья девочек били в глаза. Лида шла, опустив глаза, втянув голову в плечи, у Тани был взъерошенный вид. Волосы её растрепались. Сапоги с задравшимися носками взметали облака пыли. Где-то в конце колонны топал на своих «слоновьих» ногах Юра. Острая жалость к детям захлестнула меня. Я кинулась домой, твердя про себя, что прав, тысячу раз прав был Макаренко, говоря, что девочек нельзя одевать плохо! Но когда я сказала об этом мужу, он принял мои слова как упрёк себе и воскликнул: – Маша! Ну что я могу поделать?! И в самом деле, что он мог сделать? Ведь и сам-то он ходил в шинели, в которой вернулся с фронта. В то первое послевоенное лето нам ещё раз «повезло». По промтоварным карточкам мы получили двадцать метров майи. Это было для нас целое богатство! Майя была жёлтая, в крупный чёрный горох. Я сшила из неё девочкам платья, сыновьям – рубашки. А так как и самой мне надеть было нечего, то и себе сшила платье. В результате даже мальчишки в изумлении, разинув рот, останавливались и смотрели нам вслед, когда мы этаким подсолнечным соцветием появлялись на улице… Я счастлива, что теперь мы можем одеть детей хорошо. А ведь ещё совсем недавно у девочек была одна пара кап роновых чулок на двоих, если не сказать на троих, потому что в экстраординарных случаях – таких, как выход в театр, в гости, – эти чулки, несмотря на протесты с моей стороны, натягивались и на мои ноги. Однажды случилось так, что чулки одновременно понадобились и Лиде, и Тане. У Лиды был вечер в школе, а у Тани оказался билет в театр. Кому надеть чулки? – Пусть Таня идёт в чулках! – сказала Лида. – А ты в чём пойдёшь? – осведомилась Таня. – Я посижу дома, – как можно безразличнее ответила Лида, но губы её предательски задрожали. – Нет, уж лучше я останусь дома, а ты иди… В самом деле, не могла же Таня допустить, чтобы в то время, когда она будет в театре, Лида из-за неё сидела дома – ведь она так ждала этого вечера! Ну, а Лида? Могла ли она принять эту жертву? Да ни за что! Для неё и вечер не вечер будет, если Таня не пойдёт в театр! В результате обе девочки остались дома. Они немножко дулись друг на друга и даже всплакнули украдкой, но до самого сна занимались своими делами. И что удивительно, малыши тоже сидели притихшие, точно боясь неосторожным словом или движением спугнуть эту насторожённую тишину. Я же была рада, что не вмешалась и что девочки сами с честью вышли из этого маленького испытания. ОТЕЦ И МАТЬ Слово «мама» я слышу по меньшей мере пятьсот раз в день: «Мама! Ты не видела мой перочинный нож?», «Мама! Как правильнее написать – „в течение“ или „в течении“?», «Мама! Можно мы с Валей пойдём в кино?». Это слово звучит у меня в ушах, и мне трудно представить, что когда-нибудь я перестану слышать его. А оно придёт, это время. Дети вырастут, разлетятся по своим гнёздам, и останемся мы с Иваном Николаевичем одни… Нет, не стоит думать об этом! Дети пока с нами, и нет для меня большего счастья, как сознавать, что я нужна им, что своими заботами и любовью я согреваю их жизнь, делаю её полнее, радостнее, что в моих силах пробудить в них лучшие чувства, воспитать их настоящими людьми. Что может быть прекраснее этого? Работа? Любовь? Дружба? Нет! Ничто не заменит счастья материнства. И мне искренне жаль бывает тех женщин, которые обкрадывают себя, не желая иметь детей. Ребёнок наполняет жизнь женщины огромным содержанием. С первого дня рождения ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами, его улыбкой. Вот у ребёнка прорезался первый зуб. Он впервые сказал «мама». Вот он сделал первый шаг, пошёл в школу, стал пионером, его приняли в комсомол… Каждая ступень в развитии ребёнка – это и новая полоса в жизни матери. У A. G. Макаренко есть такие слова: «Если вы родили ребёнка – это значит на много лет вперёд вы отдали ему все напряжение вашей мысли, все ваше внимание, и всю вашу волю»[2]. Ибо родить ребёнка – это ещё не все. Надо воспитать в нём гражданина, достойного нашей великой эпохи. А это нелегко. Дело не обходится без борьбы. И борьба эта, каждодневная, ежечасная, ежеминутная, отнимает много сил. Но нигде так не ощутима радость победы, когда ты видишь, что твои усилия не пропали зря. Софья из пьесы Горького «Последние» тоже имеет пять человек детей и тоже, «не жалея живота своего», борется за счастье своих детей. Но она бессильна вырвать их из «омута пошлости и грязи», потому что слишком слаба, чтобы противоборствовать миру, «где властвуют деньги и насилие». И Горький восклицает: «Трудно оставаться честным, имея пятерых детей!» Меня эти слова заставили задуматься. Могут ли они быть отнесены и ко мне? Нет, нет и ещё раз нет! Да, мы обе, Софья и я, боремся за счастье своих детей. Но если в Софье преобладает слепое материнское чувство, то я в своей борьбе за детей хочу, чтобы они были не просто счастливыми, а счастливыми со всей страной, со всем народом. Мои интересы, интересы матери, совпадают с интересами общества. Вот почему мне незачем кривить душой. Вот почему я счастливее и сильнее Софьи. О том, что советские матери достойны того уважения и доверия, которые оказывает им государство, поручая воспитание нового поколения, говорит установление для многодетных матерей почётного звания «Мать-героиня» и учреждение ордена «Материнская слава» и «Медали материнства». Медалью была награждена и я. И какой же гордостью и сознанием ещё большей ответственности преисполнилось моё сердце! Для получения награды мне надлежало явиться в райисполком по месту жительства. Всем детям очень хотелось присутствовать при этом. Они долго спорили, кому пойти со мной, и решили, что пойдём все вместе. И вот морозным декабрьским днём, закутанные в шали по самые макушки, в шапках и в шубах отправились мы в райисполком. Всю дорогу ребята оживлённо обсуждали предстоящее событие. Их воображение рисовало торжественные речи, музыку, аплодисменты, которыми я буду встречена при выходе на сцену. – Мама! А ты приготовила ответную речь? – в тревоге спросила меня Оля. В действительности всё оказалось суровее, строже. Девушка-секретарь удивлённо вскинула на нас глаза, когда мы, озябшие, закуржевевшие, прямо с морозу ввалились в приёмную. Она попросила нас подождать, так как председатель был занят. Мы довольно долго ждали в полутёмной приёмной, большой неуютной комнате с одним-единственным окном, возле которого две машинистки в пальто, в перчатках без пальцев с ожесточением стучали на машинках и, переглядываясь, посматривали на нас. Я поняла, что здесь не принято было являться за наградой всем семейством, и чувствовала себя неловко. Дети тоже жались, тихонько перешёптывались и нетерпеливо поглядывали на дверь кабинета. Наконец, нас пригласили войти. Когда мы вошли в узкую длинную комнату, из-за стола поднялся немолодой, болезненного вида человек с усталыми, покрасневшими от бессоницы глазами. «От имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР…» – точно издалека услышала я. И торжественные слова эти, произнесённые в обыденной обстановке для меня одной, приобрели особую значимость. Волнение сжало мне горло, душило меня. Вероятно, я при всём желании не смогла бы выговорить и слова. Закончив речь пожеланием и впредь достойно выполнять родительский долг по воспитанию верных дочерей и сыновей нашей Родины-матери, председатель вручил мне медаль и обратился к ребятам, которые стояли перед ним, вытянувшись, как в строю: – Поздравляю и вас, дети! Любите, уважайте мать. Гордитесь ею. Помните всегда слова писателя Николая Островского: «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу – это мать!» Он ещё раз пожал мне руку, пожал каждому из ребят, и мы вышли из кабинета. Девушка-секретарь и машинистки проводили нас сочувствующими взглядами. Домой мы шли полные противоречивых чувств. Малыши были явно разочарованы будничностью вручения награды. Им жаль было расстаться с мыслью о музыке, играющей туш, об аплодисментах. Лида и Таня считали, что все так и должно было быть, что помпа в данном случае неуместна, потому что она никак не соответствует характеру труда матери – скромного и незаметного. Юра колебался: ему и жалко было расстаться с картиной пышного торжества, какую нарисовало воображение, и в то же время его покорили простота и сердечность слов, сказанных председателем. Я же думала о том, что предрайисполкома болен, смертельно устал от тысячи дел, которые на него свали ваются ежедневно. Люди хотели жить: есть, пить, работать, иметь жильё, школы для детей, больницы, хотели хорошо одеваться, ходить в кино… И обо всём этом должен был думать хозяин района. До пышных ли речей ему было! Иван Николаевич с живейшим интересом выслушал наш рассказ о том, как была вручена мне медаль. Но высказать своё мнение воздержался. И только когда мы остались одни, сказал мне: – А всё-таки, Маша, медаль тебе следовало вручить в более торжественной обстановке… Я попыталась оправдать председателя райисполкома большой занятостью, но муж возразил мне: – Но почему бы не приурочить награждение к праздничным дням? Идёт, предположим, торжественное заседание по случаю 8 Марта, и на сцену одна за другой поднимаются женщины… Я подумала, что, может быть, Иван Николаевич и прав. А он, шагая из угла в угол, продолжал развивать занимавшую его мысль: – Если вдуматься хорошенько, недооцениваем мы роли женщины в семье… Вот мы говорим: «Женщина должна заниматься общественно полезным трудом!» А разве труд её в семье не общественно полезен? Миллионная армия мужчин идёт утром на работу бодрая, выспавшаяся, хорошо отдохнувшая. И все это стараниями женщин! А пришёл бы муж на работу голодный, в грязной рубашке, издёрганный, усталый оттого, что всю ночь напролёт проходил с больным ребёнком на руках. Много ли пользы принёс он на работе? Иван Николаевич остановился у окна, постоял, посмотрел в него и, обернувшись ко мне, продолжал: – А воспитание детей? Разве это не общественно полезный труд. Вот нас всех тревожит детская безнадзор ность, а порой даже и преступность. Но не тут ли собака зарыта? Призывая женщину заняться общественно полезным трудом, уводя её из дому, не делаем ли мы ошибки, не отрываем ли мы женщину от её прямых обязанностей? Я понимала, что всё, о чём говорил муж, имело прямое отношение ко мне. Ивана Николаевича мучили угрызения совести, что я, закончив университет, так и осталась «домашней хозяйкой». И, развивая передо мною свою мысль о роли женщины в семье, не хотел ли он убедить меня (а может быть, и себя?), что я не сделала ошибки, вся отдавшись семье. – Я знаю, Маша, что ты иногда тяготишься этим своим положением… Подожди, не перебивай, дай мне сказать. Я понимаю, что тебе, окончившей вуз, нелегко. С твоей энергией, с твоими знаниями ты могла бы достичь большего… Но что бы я и дети без тебя делали, Маша? Иван Николаевич развёл руками, и столько беспомощности было в этом его жесте, что я рассмеялась. – Нет, я совершенно серьёзно говорю, что бы мы без тебя делали?! И я бесконечно благодарен тебе, Маша, что ты все взяла на себя и дала мне возможность спокойно работать… Иван Николаевич бросил взгляд на свой стол, заваленый энтомологическими коробками, разумея под этим «работать» – заниматься наукой. Иван Николаевич был не совсем прав, считая, что меня тяготит моё положение только жены и матери. Правда, иногда бывает грустно, как подумаешь о том, какие замечательные дела творят женщины всюду: и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в науке. Мои подруги: одна – кандидат медицинских наук, другая – профессор – пишут научные статьи, много ездят по стране, участвуют в международных симпозиумах, а я, когда приходится заполнять какую-нибудь анкету, в графе «занятие» скромно вывожу «домашняя хозяйка». Грустно ещё и потому, что в это понятие «домашняя хозяйка» вкладывается какой-то обидный смысл. Я не знаю женщины, которая с гордостью сказала бы о себе: «Я домашняя хозяйка!» Наоборот, произносятся эти слова скороговоркой и даже виновато. Но так ли уж виноваты мы? Ведь в подавляющем большинстве мы не только домашние хозяйки, но мы ещё и матери, и нам вверено неизмеримо более ценное, чем хозяйство, нам вверены детские души, воспитание человека. Большое удовлетворение получила я, прочитав у Герцена фразу: «Ребёнок, не выводя женщины из дому, превращает её в гражданское лицо»[3]. Как знать, не зависит ли ход мировой истории и от нас – многомиллионной армии матерей? Дети – творцы будущего. Но первые-то семена добра и зла закладываем в их души мы – матери. На семейном совете решено было отпраздновать знаменательное событие в моей жизни. В ближайшее же воскресенье у нас собрались друзья, знакомые. Было много сказано тёплых слов по моему адресу, но особенно меня тронула Лида. Она сказала: – Когда подруги говорят мне: «Какая у вас хорошая, дружная семья!» – я думаю о тебе, мамочка. Это твоя заслуга. Это ты своим ровным, справедливым отношением, своей любовью сплотила нас. Милая наша, бодрая, жизнерадостная, мамочка! Большое тебе спасибо за то, что все свои силы, здоровье отдаёшь нам, стараясь нас сделать честными, трудолюбивыми! Лида подошла и крепко поцеловала меня. Вслед за Лидой с поцелуями ко мне потянулись и остальные дети. Юра подошёл последним. Скрывая своё смущение перед гостями, он сказал: – Ну что, мама, давай почеломкаемся… Весь вечер любовалась я красивой хрустальной вазой, которую мне подарили Иван Николаевич и дети. Вазу эту я давно облюбовала в ювелирном магазине, но всё не решалась её купить, жалея денег. Впрочем, в буфете у меня стоял ещё один дорогой подарок. Его сделал Валя. Утром я послала его за хлебом, а он принёс хрустальную рюмку… – Это, мама, тебе! – сказал он. – Зачем мне рюмка?! – Ну, мама, в такой день должен же был я что-нибудь, тебе подарить! А она такая красивая! Ты только посмотри, как она переливается… Валя покрутил перед моими глазами рюмкой. Она и в самом деле была хороша. Я поставила её в буфет, приобщив к прежним подаркам Вали. Валя вообще любит делать мне подарки, и притом самые неожиданные. Прошлым летом он привёз мне с Чёрного моря глиняный кувшин с отбитым верхом. Оттого, что кувшин несколько лет пролежал на дне моря, он оброс ракушками, и Валя всерьёз утверждал, что этот кувшин не что иное, как греческая амфора… Мы с Иваном Николаевичем не стали спорить, но каждый раз невольно улыбаемся при взгляде на «греческую амфору» – обыкновенный глечик, который на Украине хозяйки опрокидывают на частокол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |

|||||||