Московские загадки

ModernLib.Net / Исторические приключения / Молева Нина / Московские загадки - Чтение

(Ознакомительный отрывок)

(стр. 1)

Нина Михайловна Молева

Московские загадки

Предисловие

Писатель и город... Город, в котором довелось родиться, жить, может быть, только бывать. И всегда работать – пусть связанные с ним образы облекутся в слова и лягут на бумагу через многие, многие годы. Мы привычно отмечаем эти вехи указаниями в биографиях, ссылками в комментариях к сочинениям, вошедшими в обиход цитатами. Связанные с ними дошедшие до наших дней дома получают мемориальные доски, когда есть возможность, превращаются в мемориальные музеи. А если взглянуть на тот же город по-иному? Как на среду, в которой рождались произведения и без которой они были бы иными, как иным был бы и сам автор. Общение с городом как яркая нить продергивается через полотно всей жизни писателя, помогая по-новому и совершенно подчас неожиданно понять, что и почему он писал, каким в своем творчестве и жизни был. Гоголь, начавший узнавать Москву с Арбата – великого страдного пути многих поколений русских воинов. Набеги кочевников. Сражение 1359 года, когда вмешался в изнемогавшие от ран и усталости ряды московских защитников слепец Владимир Ховрин и двоеручным мечом «проложил просеку» во вражеском стане, положив начало их бегству. Низложение Василия Шуйского. Решающий бой Дмитрия Пожарского – последний, отделявший полководца от захвата Кремля. Возвращение раненых с Бородинского поля, которых с тротуаров Арбата москвичи разбирали по своим домам, чтобы лечить и обихаживать. Пепелище великолепного, напоминавшего Биржу на стрелке Невы в Петербурге, театра, в котором в канун Отечественной войны 1812 года блистала знаменитая французская актриса мадемуазель Жорж и где спустя сто лет был воздвигнут памятник писателю. Избежавший огненного моря Соловьиный дом на углу Никитского бульвара, в котором жил А.Е. Варламов. Его наипопулярнейший в России романс «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» будет насвистывать после «Роберта-дьявола» гоголевский Хлестаков. Скрип журавля в талызинском саду напротив, где встанет памятник Н.А. Андреева, колодцы с журавлями украшали все московские дворы.  Арбат.

Крохотная, ушедшая в землю церковка Федора Студита у Никитских ворот, где крестился и венчался А.В. Суворов и возле которой в 1626 году была построена первая московская бесплатная больница. А самый Никитский бульвар – любимое место собраний московских студентов, где из боковых аллей они могли с затаенным дыханием следить за прогулками своего любимца – Гоголя. Говоря, что жить хотел бы только в двух городах – Москве или Риме, Гоголь и в самом деле стал превосходным чичероне, бесконечно и трогательно влюбленным в каждый уголок города. Буйное цветение вишневых садов в Теплом Стане, деревянные фигуры в форме всех сражавшихся в войне 1812 года воинских частей в тянувшемся до Серебряного бора парке Всехсвятского, тонувшая в ржаных полях и веселых березовых перелесках дорога в Волынское, на берега Сетуни, – все было близко и дорого, все помогало работать, «выдумывать». Тот же уголок города приобретает совсем иное освещение, но и смысл для Маяковского. Нынешний кинотеатр «Художественный», бывший А.А. Ханжонкова, на Арбатской площади. Открытый в ноябре 1909 года, он неотразимо притягателен для увлекающегося кинематографом подростка-Маяковского. В бывшем Морозовском особняке с его нелепой псевдоготической отделкой фасада (ул. Воздвиженка, 16) Маяковскому придется многократно выступать и участвовать в дискуссиях – здесь с мая 1918 года располагался Пролеткульт. Дома – как страницы биографии поэта. В 1923 году на углу Калашного и Среднего Кисловского переулков появляется первый «московский небоскреб» – дом Моссельпрома. Ярко-синие вставки на его фасадах будут нести рекламные лозунги Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Такими же стихами было отмечено переоборудование ресторана «Прага» в моссельпромовскую общедоступную столовую осенью 1924 года:

Здоровье и радость – высшие блага

В столовой Моссельпрома – бывшая «Прага».

Там весело, чисто, светло, уютно,

Обеды вкусны, пиво не мутно.

Наряду с Пролеткультом местом постоянных выступлений поэта становится открытый в 1920 году Дом печати (ныне – Дом журналиста, Никитский бульвар, 8-а). Снова участие в общих вечерах. Вечера авторские, проходившие в небольшом мраморном зале. Дискуссии и события тяжелые, одним из которых стало для Маяковского прощание с телом Есенина. И соседние дома – Воздвиженка, 9, в прошлом дом деда Л.Н. Толстого, старого князя Болконского из «Войны и мира», где разместилось издательство «Красная новь». Маяковский был связан с выходившими здесь «Крестьянской газетой» и журналом «Крестьянка». Воздвиженка, 10 – ЦК ВЛКСМ в годы Маяковского. В одном из крыльев здания было общежитие членов объединения «Молодая гвардия». Наконец, особенно важная для Маяковского редакция созданного им «Лефа» – журнала «Левый фронт» на третьем этаже дома № 8 по Никитскому бульвару, рядом с Домом печати. «Леф», обязанный своим рождением и существованием прежде всего Маяковскому, функционировал, хотя и под несколько изменявшимися названиями, до 1930 года, объединяя Н. Асеева, С. Кирсанова, О. Брика, В. Шкловского, Ю. Тынянова, В. Эйхенбаума, В. Перцова, С. Третьякова и других. Пройти знакомыми для каждого поэта или писателя адресами – значит не только получить возможность сопереживания, соучастия в их творчестве и судьбе. Здесь заключена и иная возможность нового познания города, о котором стало принято говорить: кто не знает Москвы, тот не знает России. Эти слова с полным правом могут быть отнесены к нашим дням, к сегодняшней столице. Мы по-прежнему не представляем себе объективной картины культурного развития Москвы. Потому что возникновение подобной картины может быть только результатом общего осмысления происходивших в нашей культуре созидательных (и разрушительных!) процессов, которое никак не способна заменить сумма предлагаемых компьютерной памятью данных, простого механического накопительства. Самому видеть – не по чужой указке! Самому чувствовать – не ограничиваясь сочувственным наблюдением за чужими переживаниями. Самому осмысливать – согласно внутренней логике, опыту, представлениям. Только таким путем приобщение к Москве станет необходимой, волнующей и доброй частью нашей жизни.

«Моя княгини...»

И рече князь великий Дмитрий Иванович: «Братия, князи и бояра и дети боярские, то вам сужено место меж Доном и Днепром на поле Куликове, на речке Непрядве, и положили есте головы свои за святыя церкви, за землю Русскую, за веру христианскую. Простите мя, братие, и благословите и в сем веце и в будущем. Пойдем, брате князь Владимир Андреевич, во свою землю Залесскую, к славному граду Москве, и сядем, брате, на своем княжении. А что есми, брате, добыли и славного имяни. Богу нашему слава».

«Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича». XV век

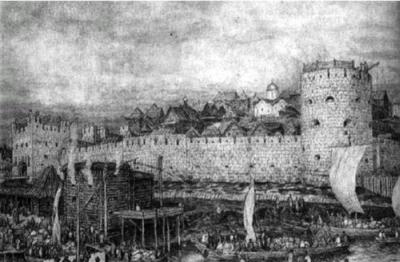

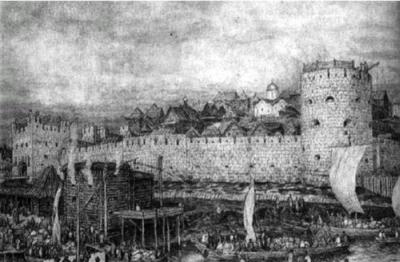

Это был если не главный, то самый важный зал Государственного Исторического музея. Библиотечный. Или читальный. Сумрачный. С исчезающими в полной темноте высокими потолками. Грузными, неподъемными столами. Лампами под зелеными абажурами. Круговыми галереями, откуда скупо и редко просачивался дневной свет: к галереям примыкали башенки с прорезями окон, выходившие на Красную площадь. Здесь не имело значения ни время дня, ни время года. Тяжелые тома книг, первопечатных или рукописных, одинаково непонятно появлялись на руках худеньких немолодых женщин, чтобы на долгие часы раскрыться под лучами лампы. Шагов не было слышно. Голоса едва шелестели. Руки бережно перебирали страницы. И никаких фото и ксерокопий, никаких компьютерных экранов. Твой глаз. Твоя память. Твои возникавшие соображения. То, как знала этот удивительный и завораживающий мир Марфа Вячеславовна Щепкина, отдавшая музейной библиотеке едва ли не всю свою жизнь, вызывало изумление даже у таких специалистов, как историк книги и гравюры академик Алексей Алексеевич Сидоров. Его почтительная рекомендация открыла для автора возможность пользоваться советами правнучки самого «папаши Щепкина». Семья великого актера не тяготела к театру. Сыновья предпочли издательское дело, гуманитарные знания, и Марфа Вячеславовна последовала этой традиции. Собранная, требовательная до суровости, на первый взгляд слишком педантичная, она в действительности просто придерживалась тех канонов научного подхода, без права на допуск и вымысел, которые отличают научного работника от толп искателей степеней, званий, любой формы личного пиара. Обычное ее выражение: «Знать нужно для себя – не для других. Для других колечки и сережки – снял и забыл, а то, что узнал, будет всю жизнь греть. В самые тяжелые времена».  1368 год. Постройка первых белокаменных стен Кремля при Дмитрии Донском. А. М. Васнецов.

Работать чаще приходилось не в читальном зале – на галереях, где в то время хранилась в штабелях живопись музея, фонд отдела так называемой Бытовой иллюстрации. Как-то раз, поднявшись посмотреть на занятия своей подопечной, Марфа Вячеславовна заметила, что ведь отсюда начиналась история книги – и русской, и московской. В окне башенки были видны Василий Блаженный, Спасские ворота. «Подумайте сами, Первопечатник был дьяконом церкви Николы Гастунского вот здесь, в Кремле. Потом Печатный двор перенесли на Сретенку – ведь Никольская была началом Сретенки. На мосту через крепостной канал, у Спасских ворот, организовали первую торговлю книгами, позже и „печатными листами“. Там же стояла первая наша читальня – Киприанова. Всё здесь, всё отсюда. И вот если представить себе литературу в Москве, выбрать то, что стало в ней первым магнитом, – я назвала бы плач Евдокии Суздальской. Понимаете, это самая высокая литература, а по силе чувства, мне кажется, ничего подобного ни в одной литературе нет. Плач не по возлюбленному, не по жениху, не по мечте, а по мужу, которому уже родила десятерых детей и которого любит великая княгиня, видит как единственного желанного. Не случайно из века в век «Плач» попадал в рукописные сборники. Потому что дивно прекрасно это чувство». Что ж, с тех пор время еще раз изменилось до неузнаваемости. Цунами разочарования во всех и во всем растет день ото дня. О душевных ценностях стало просто неуместным вспоминать. И все же – все же, может, попробовать последовать совету настоящего ученого и обратиться для начала к тому, что было литературой для людей, живших в середине далекого уже второго тысячелетия? Великий князь Дмитрий Иванович сочинял духовную. Не в первый раз – завещания писались перед каждой большой битвой, трудным походом, когда оказывалась на волоске княжья жизнь. Но теперь победитель Куликова поля знал – жизнь просто подходила к концу. Иные князья доживали до полувека, ему досталось 39 лет. И то немало среди сплошных междоусобиц и семейных распрей. Спасибо, было кому передать бразды правления в семье. Не старшему сыну – о нем и не думал, – только жене, только «моя княгини», – как писалось в редких и потому особенно важных документах, – Евдокии Дмитриевне. «...А по грехом моим, которого сына моего бог от имет, и княгини моя поделит того оуделом сынов моих. Которому что дасть, то тому и есть, а дети мои из воли ее не вымутся...» Годы не старые, а если вспомнить... Пяти лет потерял отца. Тогдашний ордынский хан Навруз не колебался: ярлык на великое княжение перешел к князю нижегородско-суздальскому Дмитрию Константиновичу. Могучему князю. Удачливому воину. Все счастье, что пошли у татар «замятни»: Навруза прикончили, на его место объявилось два хана. Тот, что за Волгой – Авдул, – поддержал сидевшего во Владимире Дмитрия Константиновича. Тот, что в Орде – Мурат, – склонился на сторону Москвы. Сумели московские бояре выхлопотать ярлык на великое княжение малолетнему княжичу. То ли в десять с небольшим лет, то ли того раньше довелось Дмитрию Ивановичу съездить на поклон к хану. Хорошо, что получил ярлык, того лучше, что остался жив. На престол вступил в 12 лет – «покняжился» во Владимире. А год спустя и Авдул прислал ярлык – рассчитал, что с московским боярством в союзе надежнее. Только теперь восстал Мурат и от себя права передал суздальскому князю, а тот не замедлил явиться с войском во Владимир. Снова спорили, снова сражались. Сильный духом Дмитрий Иванович был, независимый нравом, но строптивым – никогда. Вот и тут не стал своей воли творить. Держал совет с боярами, двоюродным братом Владимиром Андреевичем, согласился со словами мудрого митрополита Алексея – не тратиться на деревянный город, возвести каменные стены. «Toe и зимы князь великый Дмитрей Иванович, погадав с братом своим с князем Володимером Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe ж зимы повезоша камение к городу». А дело было совсем новое. Каменная крепость на владимиро-суздальских землях сооружалась впервые. До того времени пользовались каменными оборонными сооружениями одни новгородцы и псковичи. Надо было все разом – и камень искать, и каменщиков привозить да учить, и торопиться, прежде всего торопиться. Как оставлять город без защиты! Какой же удачей в то время было, что через год сладилась свадьба с дочкой суздальского князя, того самого Дмитрия Константиновича, который уже дважды отнимал у Дмитрия Ивановича великое княжение. На том договорились, что московские войска помогли суздальскому князю отнять у собственного младшего брата Бориса Константиновича Нижний Новгород и сесть там на княжение. И вот под радостный перезвон колоколов вошли в белокаменную Воскресенскую церковь коломенского кремля молодые – московский князь Дмитрий Иванович и княжна Евдокия Суздольская. Церкви той давно нет, а в памяти коломенцев, кажется, все живет отблеск того удивительного торжества. «...А даст ми бог сына, и княгини моя поделит его, возьмя по части у болшие его братьи. А у которого сына моего оубудет отчины чем есмь его благословил, и княгини моя поделит сынов моих из их суделов. А вы, дети мои, матери слушайте...» На браках замирялись, кончали воевать, заключали союзы. Только была и любовь – что из того, что приходившая чаще всего после свадьбы, но прежде всего – верность. Великая женская верность, чтобы ни единым помыслом не предать мужа, всем сердцем отдаться новой семье. И приходила в ответ мужнина любовь, может, того дороже – почтение, которым дарил супруг свою государыню, как называли тогда каждую хозяйку в ее доме. Она и была настоящей государыней, разумной, рассудительной, в княжеских делах понятливой. Да и как иначе, когда был Дмитрий Иванович все время в деле. Укреплял Москву. Одного Кремля по числу врагов показалось мало, послушался нового совета митрополита Алексея – охватить город и слободы земляным валом, от Москвы-реки близ старого устья Неглинной до Сретенских ворот. Это позже поднялись по валу стены Белого города, уступившие место бульварам. Так было вернее и в отношении татар, и в отношении тверичей, с которыми не переставал воевать московский князь. Трижды тверской Михаил звал на подмогу литовского князя Ольгерда идти воевать Москву, пока не удалось Дмитрию Ивановичу просватать литовскую княжну за своего двоюродного брата. Так вошла в их семью Елена Ольгердовна, Олёна, как звал ее муж Владимир Андреевич. Евдокия приняла невестку с почетом – ссор не любила. Не до ссор было, когда мужья не сходили с коня. Собралась в Москве на радость Евдокии вся семья – отец, братья – на крестины второго их с князем сына Юрия в 1374 году, тут и напали татары на оставленный отцом Нижний Новгород, и хоть отбились и без князя нижегородцы, а все равно урон понесли большой. Спустя три года Дмитрий Иванович хотел помочь тестю, прислал против татар свое ополчение, да сротозейничали русские военачальники, были на реке Пьяне побиты. Того страшнее Евдокии было, что брат ее Иван Дмитриевич, спасаясь от врагов, кинулся на коне в реку, да так из нее и не вышел. Тогда сам ее князь в 1378 году разбил на реке Родне мурзу Бегича, посланного Мамаем. Вот и подошло Куликово поле, та страшнейшая для Евдокии битва, в которой отец ее Дмитрий Константинович не поддержал зятя и войско под его стягами не выставил. Как тут было Бога благодарить, что остался жив и Дмитрий Иванович, ставший для потомства Донским, и Владимир Андреевич, получивший сразу два прозвища – тоже Донской и Храбрый, да еще умер на обратном пути с сечи сам Мамай. Только ни мира, ни тишины все это Москве не принесло. На следующий год после Куликова поля напал на нее ставленник Тамерлана хан Тохтамыш, взял и разорил город, и самому Донскому пришлось бежать с семьей в Кострому, хоть ненадолго, а все оставлять на произвол судьбы. Да тут еще так подошло – что ни год приносила мужу сыновей. Последнего, восьмого, успела родить за несколько дней до кончины Дмитрия Ивановича. Даже не вошел княжич Константин в отцову духовную. Как Дмитрий Иванович завещал, сама потом долгие годы наделяла да переделяла последыша, чтобы и старших не гневать, и его самого не обидеть, пока не согласился великий князь Василий Дмитриевич на Углич да не посадил брата своим наместником в псковских и новгородских землях. «...А по грехом, отыми бог сына моего, князя Василья, а хто будет под тем сын мои, ино тому сыну моему княж Васильев оудел, а того оуделом поделит их моя княгини. A вы, дети мои, слушайте своее матери, что кому дасть, то тому и есть...» Знал Дмитрий Иванович цену своей княгине, недаром увещевал на будущее сыновей. Ведь осталась хоть и не молодой, да с шестью младшими мал мала меньше детьми. Шестеро их пришло после Куликова поля. Сама поднимала, сама уму-разуму учила, в дружбе братней наставляла. Ни один против старшего брата голоса не поднимал, все вместе в походы ходили, «одним снопом» держались. Юрий, второй, которому достались в удел Звенигород, Галич, Руза-городок, подмосковное село Михалевское и луг Ходынский, восстал только против племянника, когда ее уж давно и в живых не было. Андрей, князь на Можайске, Верее, Медыне, Калуге да Белоозере, в подмосковном Напрудском и Дегунине, всегда руку старшего брата держал. Петр, князь в Дмитрове и Угличе, сам отдал Василию Углич. Недаром, когда Василий Дмитриевич умирал, поручил жену с сыном ему, Андрею, и тестю литовскому князю Витовту. Иным казаться стало – не больно кручинилась Евдокия по своем князе, больно делами мирскими занималась, вдовьи одежды недолго носила. Даже слухи пошли, что и вовсе от жизни плотской отстать не хочет. Упрямые слухи, так что родные сыновья пришли просить у матери ответа: есть в них правда или нет. И тогда распахнула Евдокия Дмитриевна на груди богатое княжеское платье, и увидели князья на иссохшем материнском теле тяжелые вериги – возложила их на себя княгиня после смерти мужа и больше не сняла. Вместо монашеского пострига, принять которого из-за дел семейных и сыновних судеб не могла, монахиней в миру осталась. С невестками было иначе. В сегодняшней Москве мало кто знает о существовании этого монастыря. Улица-дорога, проложенная к нему и носившая его название, была переименована. Стены обветшали и слились с обстроившими их домами. Собор тоже исчез за окончательно обезобразившими его поздними пристройками, покрытыми слоем цемента. И только видная с Трубной площадки колокольня напоминает о том, что здесь, на крутом берегу Неглинки, сохраняются остатки Рождественского монастыря, одного из самых древних в городе. Его основала, в нем приняла постриг и скончалась мать героя Куликова поля Владимира Андреевича серпуховская княгиня Марья Кейстутовна. А вслед за ней потянулись в девичью обитель осиротевшие матери и вдовы тех, кто полег на берегах Дона и Непрядвы. Недаром в начале XIX века был назван Рождественский монастырь «обителью материнской тоски и вдовьей печали». Может, опередила Марья Кейстутовна княгиню Евдокию с основанием монастыря, а может, и не думала никогда о нем Евдокия Дмитриевна, только после смерти Дмитрия Ивановича задумывает она почтить его память и память самого великого сражения, которое князь Донской в своей жизни выиграл. На месте старой деревянной церкви Воскрешения Лазаря в московском Кремле решает воздвигнуть белокаменный храм Рождества Богородицы – того праздника, на который пришлось Куликово поле. Через четыре года после смерти князя закладывается храм, еще через три заканчивают его мастера, и среди них самые замечательные иконописцы тех лет Феофан Грек и Симеон Черный с учениками, написавшие образа и расписавшие стены. Феофаном Греком дорожила вся княжеская семья. В палатах Владимира Андреевича Феофан написал едва ли не первый в истории русского искусства пейзаж – вид Москвы, красоте которого не могли надивиться современники. Другой такой же вид Феофан поместил и вовсе на стене церкви Архангела Михаила. Восторг перед родным городом разделяли все москвичи. Как писал в те годы летописец: «...Град Москва велик и чуден... кипяще богатством и славою, превзыде же вся грады в Русской земле честию многою». Церковь Рождества Богородицы должна была украсить Кремль, но предназначалась она Евдокией не для всех и каждого, а только для женской половины великокняжеской семьи. Как гласила легенда, до основания в 1386 году в Кремле Воскресенского монастыря, где стали погребать великих княгинь, а там и цариц, усыпальницей им служила старая деревянная Лазаревская церковь. Евдокия не захотела отказаться и от старого алтаря – он был воздвигнут в новом храме «близь большого алтаря». Только теперь княжны и княгини должны были из рода в род молиться за мужей и сыновей в этом памятнике Куликовской битве. Храм Всех Святых на Кулишках.

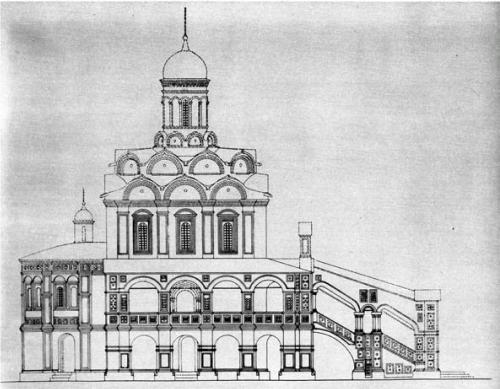

Но памятникам битвы в Москве не повезло. Заложенный в честь ее Дмитрием Донским храм Всех Святых на Кулишках – ныне Славянской площади – многократно перестраивался и сохранил фрагменты первоначальной кладки лишь в подземной части. Основанный по тому же поводу и особенно любимый князем Высоко-Петровский монастырь в нынешнем своем виде говорит об одном XVII веке. Церковь Рождества Богородицы вообще на долгие годы исчезла, превращенная со временем в замурованный подклет построенной над ней кирпичной Рождественской церкви. Совсем недавно реставраторам удалось восстановить всю красоту постройки княгини Евдокии – кладку больших белокаменных блоков с тонкими швами, двери с перспективными порталами, круглые окна с напоминающими раковины обрамлениями. И это единственная из кремлевских построек, которая воссоздает сегодня для нас образ архитектуры XIV столетия. Сама строила храм, сама в нем и молилась теперь уже со старшей своей невесткой, которую тоже приняла в дом по завещанию мужа. Еще во время своих поездок в западные земли решил Дмитрий Иванович породниться с воинственным и неукротимым литовским князем Витовтом. Решил, но свадьбы сыграть не успел. Евдокия не преступила его воли – через год после кончины мужа ввела в дом женой вступившего на отцовский престол сына Василия литовскую княжну Софью Витовтовну, ту, на чьи плечи на долгие годы легло правление всем Московским княжеством. А Софья Витовтовна и не отрицала, что многому научилась у свекрови: и как о государстве заботиться, и как к боярам подход искать, и как слуг верных находить, и как выше всего ценить ратный труд и военную доблесть. Одного не постигла – как беречь в семье мир. Только об этом Евдокия не могла узнать. Прожила княгиня немногим более пятидесяти лет, перед кончиной успела принять постриг, составить духовную на все, чем сама владела. И как памятник «моя княгини» остался в «Повести о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» знаменитый плач Евдокии по мужу, образ неизбывного вдовьего горя. «Видевши же княгыни его мертва на постели лежаща, и восплакася горкым гласом, огненыя слезы изо очию испущааше, утробою распалавшеся и в перси свои руками бьющи, яко труба рать поведающи и яко орган сладко вещающи: „како умре, животе мой драгий, мене едину вдовою оставив? почто аз преже тебя не умрох? како заиде, свет очию моею? где отходиши, скровище живота моего? почто не промолвиши ко мне? цвете мой прекрасный, что рано увядаеши? винограде многоплодный, уже не подаси плода сердцу моему и сладости душе моей; чему, господине, не возриши на меня, не промолвиши ко мне, уже ли мя еси забыл? что ради не взозриши на мя и на дети своя? чему им ответа не даси, кому ли мне приказываешь? солнце мое, рано заходиши; месяць мой прекрасный, рано погыбаеши; звездо всточная, почто к западу грядеши? Царю мой! како прииму тя или послужю ти? где, господине, честь и слава твоя, где господство твое? Осподарь всей земль Русской был еси, ныне же мертв лежиши, ни кем же не владееши; многыя страны примирил еси и многыя победы показал еси, ныне же смертию побежден еси, изменися слава твоя, и зрак лица твоего применися во истление; животе мой, како повеселюся с тобою?.. аще бог услышить молитву твою, помолися о мне, княгине твоей: вкупе жих с тобою, вкупе и умру с тобою, уность не отъиде от нас, а старость не постиже нас; кому приказываеши мене и дети своя?..“

Пещное действо

При всем множестве обитающих в ней иностранцев Москва не отличается разнообразием развлечений. Вы должны быть готовы к достаточно замкнутому образу жизни, но не упускайте возможности ознакомиться с очень принятым московитами в преддверии православного Рождества театром, который разыгрывается в некоторых наиболее значительных московских храмах. Заранее обзаведитесь хорошим переводчиком, чтобы понять все тонкости этого вида московской литературы, достаточно вольной, если не скабрезной.

Из перехваченных писем польскому послу. Бумаги Посольского приказа

Это было настоящее чудо. Можно сказать иначе – именно московское чудо: первый в Русском государстве театр в далекие, допетровские времена. Любой справочник или энциклопедический словарь безапелляционно утверждали, что начало ему было положено представлениями труппы пастора Грегори, которые разыгрывались в царском дворце в Преображенском. Царь Алексей Михайлович был неистощим в выдумках, как повеселить и развлечь молодую свою супругу Наталью Кирилловну. Только многие ли, кроме Натальи Кирилловны, могли приобщиться к диковинному новшеству? Государевы приближенные в самых высоких чинах – не более. К тому же Алексей Михайлович пожил с Натальей Кирилловной недолго, ушел из жизни совсем молодым, а сменивший его на престоле сын – Федор Алексеевич к театру «не прилежал» и от спектаклей сразу же отказался. Понадобилось четверть века, чтобы в начале 1700-х годов следующий царский сын – Петр Алексеевич пожелал открыть в городе – не только во дворце! – общедоступный театр. «Комедийная хоромина» встала на Красной площади у Никольских ворот, и начала в ней выступать еще одна иноземная труппа и на чужом языке. Так утверждают хрестоматии. Что же касается чуда, то оно скрывалось в поденных, ежедневных, записях Оружейной палаты, так называемых «столбцах». Оружейная палата была единственным в своем роде учреждением. Во времена Ивана Грозного в обязанности ее входило хранение и изготовление оружия для царского двора и для армии. Но почти сразу стали появляться в ее штате мастера всех специальностей, которые нужны были для обслуживания государева обихода, среди них и каменщики, и иконописцы, и те, кто украшал и расписывал книги, и живописцы, и... халдеи. Дьяки и подьячие день за днем записывали расходы палаты, всякое превышение положенных ассигнований, ходатайства о дополнительных средствах на самые разнообразные работы – на учете была каждая копейка. Так вот почти каждый год и притом непременно в конце декабря появлялись записи о выдаче халдеям самых дорогих кафтанов – «за искусство». Стоила одежда в те времена недешево, поэтому и награждали ею только за отменную службу. Кому доставалась шапка соболья, кому рукавицы песцовые, кому сапоги «телятинные», желтые, с щегольски загнутыми кверху носками. Боярам, как особое отличие, доставались шубы на дорогих мехах, с бархатным, парчовым или тонким суконным верхом. Дьяки радовались кафтанам. Кафтаны ждали и халдеев. «Портище сукна жаркого»... Иначе – три аршина без четверти, столько, сколько шло на мужской кафтан среднего размера. Цена – не меньше двух рублей, чаще «два рубли четыре алтына две деньги», потому что качество сукна предполагалось «аглинское», самое дорогое, которое было доставлено на московский торг английскими купцами. Цвет же случался и вишневый, и багровый, и алый, и зеленый. Таким ли дорогим было «награждение»? Прославленные иконописцы Оружейной палаты получали в то время 15 рублей в год, а в день – «как пишут государевы иконные дела, им дают государева жалованья поденного корму по шти <шести> денег человеку», то есть 3 копейки. Добавлялось еще к этому хлебное жалованье зерном и крупами. Столько должно было с лихвой хватать и на себя самого, и на всю семью, которая редко бывала малолюдной. Только к середине XVII века знаменитый Симон Ушаков станет получать поденного корму по гривеннику, но ведь это когда вырастут цены и подешевеют деньги, а пока... Пока никакой иконописец не мог сравниться с халдеями. Оставалось ответить на вопрос, кем халдеи были и что в их службе ценилось государем. В народном обиходе слова «халдей» не существовало, хотя псковичи и обзывали так грубых и бесстыжих крикунов. Единственная возникавшая ассоциация приводила на память «Пещное действо», которое уже на рубеже нашего столетия пытался восстановить в своей антрепризе «Скоморох» художник Московской конторы императорских театров И.Е. Гринев. В представлении использовались сохранившиеся от XVII столетия тексты, восстановленные и доработанные профессором Московского университета В.И. Резановым. Сегодня любопытно вспомнить, что оформление сцены было первым опытом К.Ф. Юона в качестве театрального художника. И вот... Явление 1 1-й х а л д е й (очень громко). Товарищ! 2-й х а л д е й (очень тихо). Чево? 1-й х а л д е й (нетерпеливо и так же громко). Где ты есть? 2-й х а л д е й (подозрительно). А тебе на что? 1-й х а л д е й (значительно). Дело есть. 2-й х а л д е й (спокойно и равнодушно, словно поворачиваясь на другой бок). Стало быть, меня нету. 1-й х а л д е й (нарочито удивленно). Как нету, когда шумишь? 2-й х а л д е й (внушительно). Не шумлю – только голос подаю.

Страницы:

1, 2, 3, 4, 5

|

|