|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: БСЭ :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: The Boarding House :: Муму :: Тень Ангела Смерти :: Дюна (Книги 1-3) :: Граф Монте-Кристо :: Урс и Кэт :: Прометей в Гранаде :: Беспардонный лжец Том Кастро :: Оправдание лже-Василида :: Чайная |

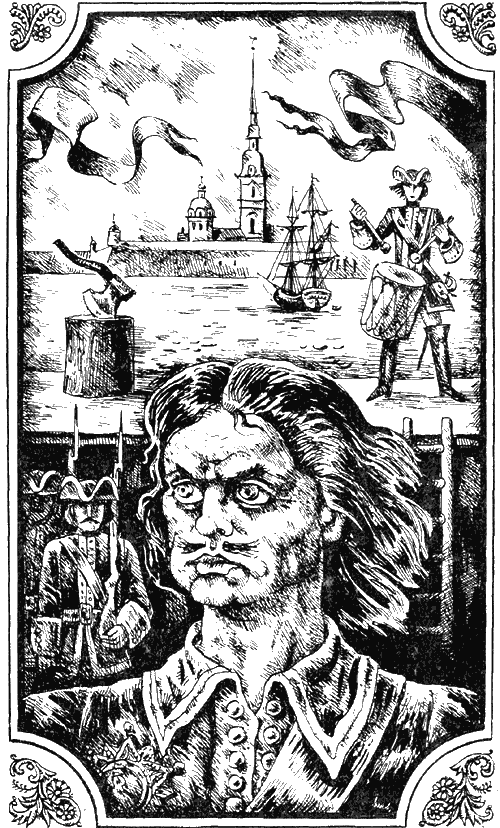

Книга царствModernLib.Net / Историческая проза / Люфанов Евгений Дмитриевич / Книга царств - Чтение (стр. 6)

Уж сколько лет прошло, как запретил царь Петр строить в Москве каменные дома, да, спасибо, что случился большой пожар и от Белого города почти ничего не осталось, – ну, тогда поступило царское соизволение возводить постройки каменные. Только было порадовались тому московские жители, – худа, мол, без добра не бывает, – ан через год снова запрет: нигде во всей России, кроме Петербурга, ничего из камня не возводить, а в Московском Белом и Китай-городе, как и в самом Кремле, ставить только мазанки. В Москве, как и в других российских городах, промыслом, ремеслом каким да и торговлей не больно проживешь, а потому и городские поселенцы занимаются земледелием. Рядом с застроенной домами улицей – поля да огороды. Конечно, лучше бы пахотным землям, бахчам да сенокосам за городскими заставами к деревням примыкать, но по старой привычке у московских поселян тут под рукой все было. В подмосковном Преображенском царь Петр устроил для герцога веселый пожар. Приказал зажечь свой деревянный дворец, какой внезадолге восстановили. По царскому приказу был тот памятный и символический пожар. Именно в этом дворце, – признавался Петр голштинскому герцогу, – был составлен план жестокой войны со Швецией, теперь уже счастливо закончившейся. На радостях он, Петр, хотел огнем спалить все следы и самую память о тех злых днях. Дабы жители не испугались того пожара, царь решил придать ему вид праздничного торжества, – велел к огненному сполоху добавить еще фейерверочных огней, и сам в продолжение всего пожара бил в барабан. Там же, в селе Преображенском, Петр вспомнил о дедовском ботике, на котором в свою ребячью пору плавал на Яузе-реке, и решил перевезти его в Петербург. Приказывал с великим бережением, без лишней торопливости везти его до самого Шлиссельбурга, а оттуда, вниз по течению реки Невы, ботик поведет сам царь. Торжество по тому случаю выдалось небывалое, и то все видел голштинский герцог. У Александро-Невской лавры почтенного «дедушку русского флота» встретила флотилия военных кораблей, приветствуя его пушечной пальбой, грохотом барабанов, звоном литавр, зычными трубными звуками и громогласным «ура!» стоявшей на берегу толпы. Эти приветствия дополнялись ружейной стрельбой и преклонением знамен выстроенных полков гвардии. Словно старчески кашлянув, «дедушка» отвечал на приветствия тремя выстрелами из своих крохотных слабосильных пушечек. На Неве не было мостов, и все корабли свободно проходили по реке, направляясь к Петропавловской крепости. Крепостные орудия салютовали тем кораблям, возглавляемым «дедушкой», слегка покачивающимся на волнах. Отдыхая на якоре у Адмиралтейства, он ожидал, когда на Неве выстроятся его «внуки» – корабли балтийского флота, чтобы поздороваться с ними. Почтительно подошла к нему шлюпка с сидящими на веслах десятью адмиралами и рулевым генерал-адмиралом царем Петром. По веревочной лестнице поднялись они на «дедушкин» борт, готовые к параду. Сигнальным залпом возвестил об этом царь, и десятки многопушечных кораблей, фрегатов, галер и других судов, извергая из орудий пламя, дым и грохот, сотрясали воздух своим ответным салютом, произведшим на голштинского герцога и на иностранных послов большое впечатление. Они все были приглашены на торжество встречи «дедушки» с «юным» флотом России.

Петербургские градожители – штатские и военные, сухопутные и морские – пировали по сему достославному поводу и, стараясь проявить свою преданность, любовь и уважение к своему государю, отцу отечества, пили так, как не мог того помнить ни один иноземец во все время своего пребывания в России. Не было от «Ивашки Хмельницкого» никакой пощады и дамам во главе с самой императрицей. Ее дочки, цесаревны Анна и Елисавета, приветливо подносили пирующим стаканы да чарки, бокалы да кубки крепчайшего венгерского и грациозно пригубливали сами. На этом пиршестве герцог голштинский, проявляя верную приверженность к богу Бахусу, оказал себя и поборником российского «Ивашки Хмельницкого», чем особенно умилял царя Петра. В припадке нежности он срывал с головы голштинца парик и целовал его то в затылок, то в макушку. Гости обнимались, целовались, плакали, расчувствовавшись от непонятной им самим жалости, ссорились и тут же мирились, а не то наделяли друг дружку внезапной зуботычиной или оплеухой. Нарушив свой домашний покой, приходилось и старухе царице Прасковье принимать участие в таком шумно-веселом пиршестве. Будучи не в состоянии подняться на борт «дедушки», она, сидя в баркасе, поднимала заздравные чарки и старательно выпивала их, предчувствуя, что вскоре придется навсегда проститься с празднествами земной жизни, а что последует в небесном царствии – ведомо лишь богу. – О-ох-ти… Хорошо, достойно приветила она «дедушку» русского флота, после чего передала все бразды дальнейших увеселений свет-Катюшке, и та во всю мочь веселилась за себя, за маменьку, за курляндскую герцогиню сестрицу Анну да за болезную сестру Парашку. Не изменяли поведения смешливой и беззаботной менкленбургской герцогини ни усиливающиеся материнские недуги, ни усугубившаяся размолвка с благоверным супругом. Некогда ей было думать о каких-то неприятностях, когда следовало предаваться очередному увеселению, например, с камер-юнкером герцога голштинского Фридрихом Берхгольцем, которого она зазывала к себе, проводя с ним время в приятной болтовне, оделяя его подарками и не отпуская от себя целыми днями. – Голоштанец он, голштинец этот, оберет тебя, – предупреждала ее мать. – Не беспокойся, маменька, я завсегда край помню. Больно-то щедрой себя не выказываю, по безделицам только, зато имею полное свое удовольствие, – успокаивала ее Катеринка. Доходили до курляндской герцогини Анны слухи о том, какие торжества проводились в Петербурге в то время, как она вынуждена была прозябать в опостылевшей Митаве. Дядюшка-государь строго-настрого повелел без его соизволения в Петербург не являться. Вот и сиди тут затворницей, словно в монастырском или тюремном заточении. И досадливые, злые слезы – кап, кап… Все время перед ней одно препятствие сменяется другим, и надо каждое преодолеть. Сколько нареканий пришлось перетерпеть от матери за привязанность к гофмейстеру Бестужеву да к Бирону, – зачем они, простые служители, приближены к ее герцогской светлости? Зачем… Будто понять не может. Затем, зачем у самой маменьки-царицы в таком же приближении служитель Юшков. Других поучать горазда, а на себя оглянуться догадки нет. Ух, и злость же разбирала Анну на сварливую и неуимчивую мать. Озлобленная и завистливая, она ненавидела и сестру Катеринку за то, что ей разрешено было участвовать во всех петербургских празднествах и пиршествах, вольно и беззаботно жить в свое удовольствие, а вот ей, Анне… И опять – кап, кап – злые, безутешные слезы. Обленившаяся, нечесаная, не утруждавшая себя умыванием, она, полуголая, целыми днями валялась на пропылившейся медвежьей шкуре, расстеленной на полу, и если не была в хмельном забытьи, то предавалась несбыточным мечтаниям: вот бы то, да вот бы это… И мысленно жестоко расправлялась с недругами, включая в их число мать и сестру. Злобствовала, негодовала, а приходилось унижаться, например, перед презренной, худороднейшей из худородных, прежней солдатской девкой, портомойкой, возвысившейся до разительного звания императрицы. А вот она, курляндская герцогиня, царевна от самого рождения, вынуждена содержаться в скудости и неприглядстве. Справедливо ли такое?.. Презренной портомойке, чтобы была милостливой, приходилось время от времени разные презенты посылать: штофной материи ко дню рождения либо изукрашенную табакерку да просить ходатайства перед государем по разным нуждам или о желании хоть на недолгое время отлучиться из Митавы в Петербург, будто бы для того ради, чтобы их, дорогих царственных родичей, полицезреть. И еще – жаловаться на свою непомерную бедность, писать: «Драгоценная тетушка-государыня, с превеликой печалью вашей милости сообщаю, что ничего у меня нет, и ежели к чему случай позовет, а я не имею ни нарочитых алмазов, ни кружев, ни платья нарочитого, а деревенскими доходами насилу могу дом и стол свой содержать. И еще прошу, свет мой, чтоб моя маменька не ведала ничего, а я кладусь вся в вашу волю. Государыня моя, тетушка, содержи меня в своей неотменной милости. Ей-ей, у меня, кроме тебя, нет боле никакой надежды, а маменька моя царица Прасковья Федоровна гнева на меня за то, что живу без замужества и ничем не могу я радоваться. (Опять слезы на бумагу, да еще слюной размазала те строчки). Видишь, слез мне не сдержать, весь листок я обслезила. Попроси у дядюшки-государя обо мне, чтоб милость показал, привел мое супружеское дело к окончанию, дабы я больше в сокрушении от маменьки не была, а то она меня несносно в письмах ругает. Дорогая моя тетушка-государыня, опричь тебя, не имею я на свете радости в моих тяжких печалях, и ты пожалей меня. При сем племянница ваша Анна кланяюсь». Вынуждена была Анна унижаться и перед светлейшим князем Меншиковым, этим «прегордым Голиафом», как его многие теперь называли, не забывала поздравлять как самого светлейшего, так и всех его родичей с Новым годом, пасхой, семейными праздниками и раболепствовала перед ним: «Себя же повергаю в вашу высокую милость и предстательство за меня сирую, в чем несумненную надежду имею на вашу покорнейшую милость и пребываю с достойным респектом вашей милости верная и к услугам всегда должная Анна». Заботясь о торговом значении Петербурга, царь Петр вел переговоры с голштинским герцогом о возможности прорыть канал от его города Киля в Северное море, чтобы стать независимым от Дании. Порой, когда за разговорами осушалась не одна чарка вина и в смелых рассуждениях царю было море по колено, казалась вполне осуществимой такая затея, но на похмелье шли на память неудачи со своим Ладожским каналом, и приходилось отказываться от дерзостной мечты о канале Кильском. Чтобы залить, запить горечь незадачливых планов, наливал полнее кубок и выпивал его, завивая горе веревочкой. Ладно, поживем – увидим. Очень хотелось Петру отучить голштинского герцога от любимого им мозельвейна и приохотить к венгерскому, а то – даже к своей особо почитаемой анисовой водке. Голштинцы из свиты герцога удивлялись и говорили, что нет иной страны, кроме Московии, где бы так укоренилась злоба сатанинская безмерного хмельного упивания. Все, какого бы звания ни были люди, духовные или светские, пьют водку во всякий час – прежде, после и во время обеда. На Троицкой площади возле крепостного моста стояла «Австерия четырех фрегатов», называемая так в честь взятия в плен князем Михайлой Голицыным в 1720 году четырех шведских фрегатов. В австерии продавались вино, пиво, водка, табак, карты, сюда собирались по вечерам иностранцы – офицеры и инженеры, строители Петербурга; сам царь Петр любил зайти сюда в адмиральский час, выпить чарку водки и закусить вместе с корабельными мастерами и шкиперами. Приводил с собой и голштинского герцога, угощал его и знакомил с посетителями австерии, да чтобы и знал, что шведские фрегаты были захвачены тут. Возил его в Адмиралтейство смотреть спуск на воду нового корабля, и голштинскому герцогу все там было интересно. Корабль, намеченный к спуску, был прикреплен большими железными балками к полозьям, намазанным жиром, с которых он должен был съехать на воду, когда поперечные балки, держащие его с обеих сторон на стапеле снизу, вдруг отнимутся и корабль сперва медленно спустится со стапеля, а потом, как стрела, слетит на воду, причем полозья сломаются в щепки и оставят несколько балок, которые будут сбиты потом. И когда корабль пошел по воде, с него раздались звуки литавр и труб, смешавшиеся с шумными восклицаниями людей, стоявших на другом корабле и на берегу. В то же время началась пушечная пальба в крепости и в Адмиралтействе. Выплыв на средину реки, корабль повернулся и шел несколько минут по течению, а потом остановился на якоре. Петр тотчас направился к нему на своей шлюпке, поднялся на корабельную палубу и стал принимать гостей, спешивших туда один за другим. Был в свите герцога камер-юнкер Берхгольц. Скучая от безделия и не дождавшись ни героических, ни каких-либо еще знаменательных подвигов своего властелина, стал Берхгольц, не кривя душой, записывать в дневнике все то каждодневное, с чем ему приходилось сталкиваться, и, не мудрствуя лукаво, без прикрас, без надуманных небылиц вышли из-под его пера «правдивые сказанья». Из дневника Берхгольца

«… Во все это время царь Петр с ним шутит, поит и спаивает его, и большей частью во всем этом просвечивает какое-то небрежное покровительство, а иногда он не только не церемонится с гостем, но и не обращает на него никакого внимания. Все считают герцога женихом великой княжны, а дело ограничивается неловкими реверансами или этикетным целованием ручки. Вот, кажется, блеснул луч надежды и объявят их обручение. Не тут-то было: внезапно великих княжон куда-нибудь увозят или герцога перестают звать во дворец за отъездом царя Петра или по другим причинам. Герцог едва имеет средства к существованию, не знает, как помочь пленным шведам, которых задабривает перед отправлением в Швецию. Но на дары царя Петра много рассчитывать нечего. Они заключаются по большей части в красном яйце, подаренном в светлое воскресенье или в присылке каких-нибудь продуктов натурой к обеду, за что надо отблагодарить, например, серенадой в именины Екатерины, для чего нужны деньги на музыкантов и проч. Нужда в деньгах и без того настоятельная, а тут вдруг сюрприз: царский приказ шить костюмы на всю свиту для предстоящего маскарада или строить подмостки для каких-нибудь иллюминаций, или готовиться к немедленному отъезду в Москву. В награду за все это герцог получает улыбку или шуточку, или стакан вина из рук Екатерины или ее дочерей. И как он и все его придворные радуются, какому предаются восторгу, если на него обращено хоть малейшее внимание! Чтобы вызвать его, герцог напрягает все силы на царских пирушках. Страсть к пьянству является главным пунктом его соприкосновения с русскими вельможами. Многочисленные свои досуги Карл заполняет или попойками или препровождением времени, в котором проявляются нелепые вкусы тогдашних карикатурных и миниатюрных германских двориков, формальность и этикет, растворенные казарменностью. Он учреждает из своих придворных то форшнейдер-коллегию, то постколлегию, устав которой определяет мельчайшие подробности всякого ужина, то какое-то необыкновенное свое общество, где участвуют только избранные. Вдруг устанавливается им какой-нибудь орден „виноградной кисти“, а через несколько времени – „тюльпана“ или „девственности“, и он с важностью жалует шутовские их знаки некоторым приближенным. Летом на даче герцог из своей свиты составляет войско, которое располагает в лагере и мучит ученьями, а иногда играет в войну и т. п. Таковы были преимущественно упражнения молодого человека, имевшего желание и даже шансы не только властвовать в Голштинии, но царствовать в Швеции или управлять Россией». Еще в 1711 году на одном из островов близ устья Невы в память о захваченных здесь шведских судах был построен дворец, который Петр подарил Екатерине и назвал его Екатерингофом. Показывал царь герцогу дворец и то самое место, где были захвачены шведские корабли, – нет-нет да и напоминал о том, что шведы были побежденными. И все готов был претерпеть герцог, только бы узнать наконец, какую из своих дочерей царь Петр предназначает ему. Старшая, Анна Петровна, – умильна собой и премного умна, на отца походила. Но и Елисавета была неплоха – белокурая, круглолицая, высокого роста, с голубыми глазами, игравшими необыкновенным блеском, и были они как бы с поволокой. Герцог Лирийский, испанский посланник в России, называл Анну первой красавицей в Европе, а про Елисавету говорил, что красивее ее женщин нет в Европе. Была Елисавета постоянно веселая, хохотушка и проказница на разные выдумки. Герцог голштинский мог колебаться между брюнеткою Анной и блондинкою Елисаветою. По первому указанию царя Петра, он готов был воспылать страстью к любой из них, а пока одинаково нежно целует им ручки и отвешивает глубочайшие поклоны. От всей души смеялся герцог, когда узнал, что Елисавета всячески уклонялась от навязчивых ухаживаний молодого Апраксина, а тот подал ей шпагу, заявив, что предпочтет смерть от ее руки за неимением другой милости. Елисавета сделала вид, будто хочет воспользоваться поданным оружием, и обратила ловеласа в бегство. На русских харчах раздобрел голштинский герцог, – пуговицы на камзоле пришлось перешивать, да и на лице сгладилась прежняя худоба, на щеках румянец заиграл. III При великих княжнах, цесаревнах, или как их еще называли, кронпринцессах Анне и Елисавете всегда находилась француженка гувернантка. Елисавета особенно прилежно изучала французский язык потому, что Петр прочил ее в невесты французскому королю Людовику XV. Увидев дочерей за чтением французской книги, отец заставил их при нем перевести страницу и, вздохнув, сказал: – Много бы дал, если бы в молодости получил такое же образование. Но не было у меня ни хороших книг, ни добрых наставников. Он показывал Елисавете портрет Людовика XV и восклицал: – Гляди, суженый какой! Ни одного брака он так не желал, как этого. И русскому послу во Франции князю Куракину приятно было бы увидеть на французском королевском троне свою русскую царевну. Он не жалел ни сил, ни времени, сватая Елисавету, а в Петербурге императрица Екатерина о том же уговаривала французского посла Кампредона и заверяла, что дружба и союз с Францией предпочтительнее любого другого союза с каким-либо иным государством. И Меншиков наведывался к Кампредону, говоря о том же. В разговоре с послом выказывал большую уступчивость: Елисавета бесспорно приняла бы католическую веру, а языка французского ей не занимать, – владеет им не хуже русского. Кампредон считал себя польщенным предложением и просил только отсрочки, чтобы написать в Версаль и получить ответ. И ответ пришел. Наряду с выражениями глубочайшей признательности в ответе явно проглядывал самый решительный отказ, лишь облеченный в вежливую форму. Говорилось о неудобстве, которое могла бы испытывать императрица Екатерина в глазах своих подданных в связи с переменой религии ее дочери. А что касалось герцога Орлеанского, которому также сватали Елисавету, то он принял другое предложение. По Петербургу разнесся слух, что у Людовика XV намечен брак с английской принцессой, и это вызвало в петербургских придворных кругах большое волнение, разрушившее сразу все надежды. И хотя тот слух не оправдался, но легче от того не стало: Людовик XV взял в жены дочь противника царя Петра – Станислава Лещинского, снова захватившего польский престол. А посол в Швеции доносил, что в Стокгольме слух, будто бы цесаревна Елисавета Петровна сговорена за герцога голштинского. Эта весть вызвала большую тревогу при Петербургском дворе и породила большую радость у голштинцев, окружавших герцога. Кто мог об этом говорить? Почему разнесся такой слух?.. А тут еще одно, уже для всех приятное известие: мадридский пастор Арчелли, поверенный герцога Пармского, завел переговоры о возможности будущего брака испанского инфанта Фердинанда с самой младшей, пятилетней дочерью царя Петра – Натальей. (Через два года после этого испанскому инфанту пришлось признать себя вдовцом, а заочно намеченная для него супруга, его суженая-ряженая в семилетнем возрасте скончалась.) Дабы развеяться от жизненных превратностей, царь Петр собирался отбывать в дальний персидский поход. С ним уезжала и Екатерина, расположенная к голштинскому герцогу больше всех. И незадачливый, все еще необъявленный, жених огорченно вздыхал. Перед отъездом царь получил письмо от голштинского министра Бассевича: «Ваше императорское величество, милостивейше рассудить извольте, как доволен и сердечно рад я был, когда его королевское высочество поручил мне свои дела и ваше величество обнадежил меня в Вене через генерала Ягужинского. А теперь с особенною печалью вижу, как его королевское высочество сердечно сокрушается, что ваше величество так затрудняетесь выдать за него одну из государынь цесаревен. Что может ваше императорское величество удерживать от заключения этого союза? Род его между владетельными домами один из самых знаменитых; он, слава богу, достаточно умен, никакого лукавства в нем нет, а богобоязливость и скромность его обещают цесаревне жизнь самую желанную. Права его на короны и княжества явны. Цесарь никогда не отступится от своей гарантии насчет Шлезвига; несомненно, что цесарь лучше желает видеть шведскую корону на голове его королевского высочества, чем принца гессенского. Если бы возможно было вашему императорскому величеству примириться с королем английским, то Англия за согласие на уступку Бремена и Вердена всячески помогла бы его королевскому высочеству в делах шлезвигском и шведском. Прусский двор исполнит желание герцога, который дал свое согласие насчет Померании. Голландия желает помочь герцогу, король польский также. Кардинал Дюбуа посланнику герцога обещал, что когда ваше величество своим министрам указ дадите, то Франция помогать герцогу готова. Любовь шведской нации к его королевскому высочеству во Франции довольно известна, а когда бы узнали, что герцог стал зятем вашего величества, то еще сильнее стали бы помогать в надежде на будущую дружбу, и таким образом большая часть государств и знатные люди в Швеции, которые, может быть, еще не склонны к герцогу, возьмут его сторону; а ваше императорское величество такое важное и славное дело без войны совершите. Вашему величеству, как прозорливому монарху, довольно известно, что все государства завидуют вашему увеличивающемуся могуществу, которое они, по смерти вашего величества, будут стараться подорвать; но если ваше величество или ваш наследник будет в союзе с шведским государством, то враждебные действия всего света будут напрасны, а союз с Швециею всего лучше может состояться посредством герцога, ибо он многих там имеет на своей стороне; другие очень многие будут бояться, что ваше величество в опасное время зятя своего не оставите, а из истории известно, что маленькое войско достаточно для низвержения противников в такой стране, где имеется много доброжелательного народа. На сейме сто тысяч рублей могут многое сделать, а эту сумму поляки выдать готовы с охотою. Лифляндские и эстляндские жители обязаны всегда поступать по воле вашего величества. Если ваше императорское величество его королевскому высочеству одну цесаревну пожалуете, то в Швеции люди, преданные герцогу, свободнее станут обнаруживать свою преданность. Если вашему величеству не угодно будет старшую цесаревну выдать, то герцог будет доволен и младшею. Сколько я мог усмотреть, герцог обеих государынь цесаревен квалитеты сердечно любит. А способнее и лучше бы, по летам, жениться ему на старшей цесаревне». Сам герцог написал: «Так как до настоящего времени по многократному нашему исканию не имел я счастия получить ваше отеческое соизволение на брачный союз с ее высочеством цесаревною, то снова покорнейше представляю возрастающее в себе чувствительное беспокойство. Надеюсь многомилостивейшего и скорейшего выслушания, потому что от продолжительного молчания принужден опасаться невозвратимого убытка, и мне более в такой неизвестности быть невозможно». Царь Петр на эти письма отвечал: «Светлейший герцог, дружелюбно любезный племянник! Два ваши письма, единое от вас самих, другие от министра вашего Бассевича, я принял, в которых содержание двух дел, первое о свойстве через вас с домом моим; другое, чтоб вам помочь в ваших делах, к чему многие потентаты охоту имеют, ежели мы приступим, на что ответствую, что я с оными потентатами со всею моею охотою вступить готов и трудиться по всякой возможности в том деле. Что же принадлежит о супружестве, то и в том я отдален не был, ниже хочу быть, понеже ваше доброе состояние довольно знаю и от сердца вас люблю; но прежде нежели ваши дела в лучшее состояние действительно приведены будут, в том обязаться не могу, ибо ежели б ныне то я учинил, то б никогда и против воли и пользы своего отечества делать принужден бы был, которое мне паче живота моего есть». Как быть, что делать ему, герцогу? Куда деваться?.. Царь уехал и, когда вернется – никому неведомо. В дальний персидский край укатил. Хоть плачь, хоть стой, хоть падай… К цесаревнам ни подойти, ни заговорить с ними, будучи таким разгневанным и раздосадованным, – испугаются и отшатнутся. А ведь какая-то из них должна супругой стать, во всем покорной… Ах, пришел бы наконец тот день, всю свою злость, скопившуюся за годы ожидания, на ней бы выместил. Жена – да убоится мужа, в церкви такое говорят. Ах, только бы добиться своего!.. И денег нет. Но даст же царь в приданое за дочерью и – сколько даст?.. Ждать надо, опять ждать, а у русских говорится, что ждать да догонять – хуже худшего. Царь Петр уехал… Ах, если бы можно было проспать до его возвращения… Не чувствовать, не замечать сокрушенно-соболезнующих взглядов своих голштинцев, переставших надеяться на лучшую жизнь… И вдруг случится такое страшное, что и представить оторопь берет… Вдруг – без денег, без невесты придётся возвращаться в Киль? Вдруг – все упования на трон, на шведскую корону разлетятся в пух и в прах… Тогда что делать? Что – тогда?.. IV

В ту пору еще жив был камергер ее величества Вилим Монс. Ему, любимцу императрицы, голштинцы постоянно расточали знаки особенной приязни. Сам герцог нередко бывал у сестры Монса – генеральши Балк, где проводил приятные минуты в общении с хозяйкой и другими членами ее семейства. Был несказанно благодарен Вилиму Ивановичу за то, что императрица Екатерина проявляла свое расположение к нему, голштинскому герцогу, посылала время от времени различные подарки и смотрела на него несравненно милостивее, нежели царь Петр. К Монсу, только к нему, в эти нудно-томительные дни. Вилим выражал желание быть ревностным ходатаем и неизменным советчиком в запутанных герцогских делах и намеревался даже принять деятельное участие в составлении брачного контракта. Чтобы ему, Карлу-Фридриху, не было особенно тоскливо, познакомил его с красивой гризеткой, недавно прибывшей в Петербург из самого Парижа. Вот и утеха, разгоняющая тягостные мысли. В компании с Вилимом не пропадешь, и можно даже улыбнуться, засмеяться, подогревая возрожденное веселье горячительными фряжскими напитками. Благодарность, большая благодарность за его дружбу и участие. За всеми сведениями и обнадеживающими увещеваниями в связи с затянувшимся царским решением об обручении следует обращаться к нему, Монсу, и, льстя себя надеждой на помощь столь влиятельного камергера, герцог немного успокоился, а чтобы скоротать тягучее время, решил получше ознакомиться с русским языком. Учителем стал переводчик швед, но после первых же уроков прилежание и послушание ученика непоправимо нарушилось. Да и до учения ли человеку, постоянно волновавшему себя мечтами, планами, надеждами на соблазнительно-выгодную женитьбу, к сожалению, все еще не известно на ком. Снова похудел, осунулся герцог, потерявший аппетит и прежний вкус к самой жизни. Но сумерки и ночь уступают время рассвету и ясному дню; любое ненастье может распогодиться при солнце, и новые, знаменательные события ожидали герцога по возвращении царской четы из дальнего вояжа. В день ангела цесаревны Анны Петровны на обеде и балу император Петр был очень ласков с ее величеством Екатериной, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы и герцогу, и всем голштинцам, находившимся при нем, дать полную уверенность, что именно в этот прекрасный день торжественного тезоименитства кронпринцессы Анны будет объявлено о предстоящем ее браке с герцогом. Но и в таком предположении произошла осечка. После этого оставалось надеяться на предстоящие большие торжества в Москве (куда придется тоже ехать) по случаю коронации Екатерины. Ну уж тогда-то, в тот самый день… Герцог обратился к Монсу, попросив его узнать, когда можно будет его королевскому высочеству приехать во дворец проститься с государыней в связи с намеченным ее отбытием в Москву? Монс явился к герцогу с извинениями от Екатерины, что принять его она не может. Но посылает свой сердечный поклон и соболью шубу. Подарок – дорогая шуба… Значит, опять… опять надежда на благополучный и скорый исход затянувшегося его дела, и герцог одарил Монса золотой табакеркой. Двух недель в пути не прошло – вот уже и Москва. Тверская улица, застроенная каменными домами вельможной знати. Первым построил здесь самый лучший трехэтажный дом в итальянском вкусе – с балконами и колоннами – тот самый сибирский губернатор князь Матвей Гагарин, кончивший свои дни на виселице в Петербурге. Остановилась царская чета в старом московском государевом доме. Петр был рад увидеть просто обставленный свой кабинет с невысоким потолком, большим столом, стоявшим посреди комнаты; с потолка свешивалась большая модель парусника, жесткий стул с высокой деревянной спинкой, два железных шандала со свечами, – и больше ничего в кабинете не было. Вот и хорошо, вот и ладно! Прошел февраль, кончался март. Герцог тоже был в Москве, где давно уже гостил двор, готовясь к коронации. На интимных пирушках и других застольях Карл-Фридрих, герцог голштинский, с бокалом в руках провозглашал тосты с понятными для всех намеками, и тосты эти были: за успех всего хорошего; за желания и надежды наши; наступающая весна да пришлет нам розы; чем скорее подойдет счастливый день, тем будет лучше… Царь отвечал на эти тосты весьма любезно и всегда с улыбкой. В те дни надежды герцога особенно окрылились, и он с нетерпением ожидал коронации Екатерины, твердо веря вместе со своими голштинцами, что одновременно с коронацией будет объявлено и его обручение. Уверенность в этом поддерживал Вилим Монс. Голштинцы сумели снискать расположение к ним фаворита императрицы, что им, как иноземцам, не составляло трудностей. Монса и его сестру они принимали всегда с большим почетом, и герцог одаривал их разными вещами – лентами, недорогими брошками, собаками, насколько позволял его скудный достаток. И как раз в эти дни произошло одно важное событие: светлейший князь Меншиков дал ювелиру бриллианты стоимостью в десять тысяч рублей, чтобы сделаны были застежки для мантии государыни, кои светлейший князь хотел презентовать ей при коронации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

|||||||