|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: Станюкович Константин Михайлович Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Мертвые души :: Омен. Последняя битва. :: Полуночный маскарад :: Полет :: «Фирма приключений» :: Агнесса. Том 1 :: Ящик Пандоры |

СквознякModernLib.Net / Юмористическая проза / Кригер Борис / Сквозняк - Чтение (стр. 1)

Борис Кригер СКВОЗНЯК Сборник Разношерстной Прозы Точка с запятой Внутриутробное эссе

Дрожащий охотник – вот, пожалуй, взвешенное описание моего состояния. Я беспомощен в самых изначальных своих корнях, но внимательно высматриваю добычу. Неважно, что у меня нет очевидного оружия, прицела, курка, стрелы, тетивы, дротика. Ведь для закабаления жертвы вполне достаточно осознанного намерения. Сегодня мне открылось: мир – сплошное надувательство. Я протянул руку и взял первую случайную книгу, а у меня в библиотеке их, кажется, более трех тысяч… Выпало «Под сенью девушек в цвету» Пруста. Я люблю читать эпитафии, потому заглянул в биографию. Дата смерти писателя – восемнадцатое ноября… Вот тут-то окружающий хитроумный мир и просчитался, ведь сегодня именно восемнадцатое ноября и есть. И не стоит вдаваться в дебри проштрафившейся статистики, – вероятность такого совпадения ничтожна настолько, что у меня более нет сомнения: мир – сплошное надувательство. Что я почувствовал, поняв это? Вы знаете – ничего. Мне, в общем, всё равно. Глубинно, разительно, безбрежно всё равно. И пусть в панике носятся по углам взлохмаченные эльфы, оттого что я разоблачил их небрежного хозяина – Санта Клауса ли, Господа Бога ли, просвещенного ли барина Вселенной, – неважно. А важно то, что нечего вешать мне лазанью на нос. Этот мир – надувательство, и я никто не заставит меня поверить в обратное. Надувательство, и никак не наоборот. С тем же успехом я вполне мог бы отворять двери цветов и краснеть при одной мысли о нежной тычинке. С тем же рвением я мог бы оказаться потерянной девочкой, у которой больше не осталось надежды быть найденной и которая, исплакавшись, обреченно и устало засыпает на холодной земле. Я понимаю, что память дается нам в подарок – безвозмездно на первый взгляд, но постепенно мы начинаем ощущать истинную цену этого подарка. И неважно, сколько имен человек мог бы дать радуге, важно то, что я более не склонен полагать, что Пруст – гениальный автор. Он умер в день, когда мне пришла случайная блажь открыть его книжку. Вот и все, что мне интересно в нем. И каменное прикосновение нашей всемогущей планеты к моим ступням более не кажется мне следствием всемирного закона обалдения. В запахе льда я не нахожу забытого ощущения простоты и недвойственности мира. Последними крыльями я не бью по опустевшей пыли. Ведьмы охотно заполняют вакансии ангелов и уже не веруют в собственное исправление. А я – назойливый эмбрион, растущий вниз головой в чреве родной женщины. Мне больше незачем питаться твердой пищей и заказывать у собственного повара яйца по-бенедиктински, этот шедевр, возникший именно в результате разоблачения повторяемости наскучившего бытия. Чтобы сотворить этот гастрономический шедевр, в выпечку в форме короны последней императрицы добавляют кусочки розовой плоти свиньи, сверху помещают сваренное в мешочек яйцо без скорлупы и, залив все это голландским соусом, ставят в бездуховную духовку… Мне более не нужны все эти увеселения. Я пуст. Я – не Пруст. Меня питает моя среда. Я веду внутриутробное существование, завоевывая предназначенное именно мне и не принимая во внимание присутствия иных носителей пуповин. Я – мечтатель, погруженный в шелк околоплодных вод. Я – влажный поцелуй разрумянившегося на осеннем ветру отца. Так ли важно знать, что именно представляет собой наша видимая, подарочная упорядоченность? Несомненность совпадений выдает наличие глубинного сна, в результате которого я сам могу настраивать свое зрение на желаемую остроту: вот предметы молочно-необрисованны, а вот я словно бы удлиняю линзу и получаю четкие очертания растущих изумрудов собственных глаз. Я – кошка, ожидающая награды за свою пушистость. Я – всполохи пламени собственного рабства. Я – цветник малозначительных слов, из которых наутро вырастает жесткая щетина бытия. Я – бриллиантовый ребенок, чью будущую жизнь уже записали на стелах египетских храмов. Мне всегда казалось, что все древние культуры пропахли запахом одиноких слез. Я твердо решил, что когда появится необходимость, я обязательно буду мочиться сидя, даже если мне выпадет родиться самцом или любым иным эквивалентом рассадника пестиков. В своей будущей жизни я буду заниматься любовью так нежно и так неиздерганно-обстоятельно, что всякий раз, когда природа будет ликующе заглядывать мне в лицо, я буду умиротворенно улыбаться ей в ответ: «Не волнуйся, я не растратил свое семя понапрасну, изливаясь в бесплодные полости… Я все сделал, как ты хочешь. У тебя будет еще много подобных мне сорванцов-футболистов, на которых ты можешь проводить свои неэтичные эксперименты». Если бы природа подала прошение в современный этический комитет, она никогда не получила бы разрешения на процесс размножения, ибо он в корне неэтичен. Обмен внутренней средой и, хуже того, соками нарушает целостность нашего одиночества, а потому представляет собой образец самого жестокого обращения с человеком. Этим запретом природу зарубили бы на корню. Она рыдала бы в подсобке и утиралась дурно отпечатанными протоколами. Ведь одиночество является главным законом внутриутробного существования. А как же близнецы? А как же конкурирующие ростки жизни с бессмысленным умножением уже существующих рецептов? Зачем нужны пародии, эти жалкие помахивания недоразвитых фаллосов? Нет, мадам Афродита. Мы обойдемся без соквартирников. Я одинок в своей внутриутробности, как всякий одинок в собственном сне. Змеиная череда рождений прерывает нашу внутриутробную задумчивость. Что обнаружим мы снаружи этих живых стенок? Очередную революцию с эшафотами, наскучившими даже ей самой? Светлое будущее в ананасовом сиропе? Или просто ветреный мир, в котором селятся прохладные ночи в окружении степенно умирающих лун? Подхалимствующие волны, лижущие пятки любому страннику? Сначала я мучался подобными вопрошаниями, но потом перестал вглядываться в порхающие бабочки парусов. Какая разница, что утаил от нас невидимый, а посему не вполне полноценный кудесник? В моем потресканном воображении я нанимаю такое количество прислуги, что она давно уже с трудом справляется с обслуживанием самой себя. Во внутриутробном состоянии деньги не имеют значения. Сейчас можно позволить себе все, что потом, в послеутробной жизни, будет сложно обрести. Я предпочитаю нанимать людей разных рас. Что может быть прекраснее сознания, что твое драгоценное существование поддерживается международными усилиями? Меня немного раздражает, что китайцы отказываются понимать мой говор. Они, по всей видимости, считают, что во внутриутробном состоянии не пристало говорить по-китайски. Иногда я настолько перевозбуждаюсь своими нововведениями, что мне хочется побыть одному. Глубинно я понимаю, что я и так один, но зыбкие образы окружающих укоризненно смотрят мне вслед, и я не знаю, куда от них спрятаться. Трудно остаться одному, когда пуповина связывает тебя с другим человеком. Пусть с матерью, пусть с женщиной, пусть с существом бесконечно обжитым, но все же иным, с какими-то своими вкусами и предпочтениями. Когда, например, моя мать занимается любовью, меня порядочно трясет. Что-то тупое и настойчивое колотится мне в затылок, и я твердо решаю: как только соизволю родиться, сообщу всем и вся, что ребеночку неприятно, когда его беспокоят подобным возмутительным образом! Жаль, что внутриутробность не предполагает наличия окон. Хотел бы я этим жарким возлюбленным заглянуть в глаза. Эти самые украденные у нас окна могли бы скромно и без излишнего кривлянья пролить свет на то, что окружает нашу околоплодность. Говорят, что священные книги очень жестоки. Совокупность насилий и извращений, заключенная в них, вполне могла бы посоревноваться за место в копилке литературных ценностей преисподней. Еще говорят, что пророчества, записанные в священных книгах, – чушь. Более того, утверждают, что пророками вообще называли всего лишь уличных певцов… Просто ошибка в переводе. Ибо сказано в священном тексте: «Он еще немного попророчествовал под звуки арфы», а что именно он напророчествовал – не сказано. Наскоро проглоченные мной ангелы могли бы подтвердить мое предположение, но они проглочены и потому насупленно молчат, рассевшись по углам моего еще несформировавшегося желудка. Одинокие звезды пророчеств прячутся за тенями, отбрасываемыми цветами обветренных поцелуев ночного полета. Падающая волна плотского желания жить разбивается о блеклые намеки забытого возвращения в этот мир невидимых шипов. Сила небес не сулит мне возможности зарыться в всполохи женщины. Я сам являюсь женским началом, ибо пока и, возможно, навсегда составляю единое целое со своей матерью, я, скорее, ее орган, чем отдельный, одетый в костюм плаценты, индивид. Мерный огонь загадки моего пока не состоявшегося бытия отражается в одиноком оке ночи. Но неисповедимы пути прошлого. Смерть нерожденных мыслей практически столь же скучна, как и опасность внезапного исцеления, пришедшая от волны мотыльков, знаменующих собой пробуждение, столь похожее на смерть. В том-то и заключается влажная сила снов эмбриона. В них – и украденная история, и поцелуи сквозь слезы, и иллюзия плача, и предчувствие жизни, пройдущей на краю рыданий. Нам, внутриутробным постояльцам, не дозволяют заводить домашних животных. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с требованиями стерильности внутренней среды, а может, просто в силу ханжеского отношения к потребностям кандидата в новорожденные. Вот если бы каждый эмбрион имел возможность завести, скажем, собачку или котенка, ну, пускай даже в их эмбриональном виде, – насколько бы нам всем было веселее отбывать свой внутриутробный срок! Хорошая собака – прекрасное средство от одиночества. Я обожаю разделять свое внутриутробное пространство на маленькие комнатки и закутки. Ведь именно с деления пространства и началось сотворение мира. Бесконечность – слишком неподатливый материал, чтобы вылепливать из нее миры. Я, уподобляясь пока непознанному мной творцу, принимаюсь строить стенки и перегородки, выделяя места для все большего количества сотрапезников. Я люблю, когда за моим столом много людей. Конечно, тут не обошлось без моих прежних жизней. Я не знаю, кем я был. При акте зачатия душу строго-настрого предупреждают, чтобы она ни одним своим шевелением не открывала секрет своих прежних перевоплощений. От этого даже кажется, что все эти переселения душ – всего лишь очередное проявление того надувательства, которым представляется мне мир. Но душу не обманешь… Она-то помнит мои патриархальные корни. Я уже сиживал в этом длинном зале, и мы вместе поедали вкусную, хотя и простую пищу. Вот только установить, точно ли я был во главе стола, или же мое настойчивое самомнение решило, что именно я был во главе, – теперь уже различить невозможно. Я совершенно не помню своих прежних имен. Это тоже часть всеобщего надувательства. Многие полагают, что в имени, как и в расположении звезд, таится судьба человека. Я думаю, что она таится в нас самих, и, как ни называй это скопление желчи и костей, которое мы именуем собственным «я», – никакой разницы не будет. Все равно время все поправит. Время найдет нам верные клички, причем такие, от которых, знай мы их заранее, нам, внутриутробным, захотелось бы удавиться пуповиной или пойти на немедленный самопроизвольный аборт. Легенды, словно деловые муравьи, копошатся в моем сознании, но я не в силах выудить из них никакой морали. Мне кажется, что если я еще немного времени проведу взаперти, то уже останусь здесь навсегда. Я хочу на волю. Мне душно здесь, в пространстве между желудком и полостью таза. Я верю в то, что на воле гораздо больше новостей, и они имеют свойства или даже способность создавать иллюзию реальной жизни. Там убили, тут изнасиловали… Вот он, запах реальности! Что может быть свежее и неповторимее? Сегодня ангелы устроили по моему поводу худсовет. Сели рядком и давай рассматривать мои конечности. – Худоват! – проворчал один из членов. – Мда… – пробурчал другой. А я им по-свойски так ответил, с юморком, мол, поле есть мир, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Как там у нас дела с урожаем? Не пора ли, мол, вам отправляться сеять да пахать, пахать да сеять? Комбайн потом жух-жух-жух… хлебушек свежий… Хорошо! Мне очень голодно… Дайте, ангелы мои, вы мне хлебушка… хоть корочку пососать… Ведь сами говорите, что исхудал! – Худоват! – согласился строгий ангел и выключил свет сознания у меня в голове. Очнулся я только на следующий век, когда за стенкой живота, в котором я пробавлялся внутриутробиной, оказался новый день, но мне было неведомо, что на свете существуют светила, что темнота проистекает от внутренней пустоты, а вовсе не от того, что является обязательной составляющей бытия. Оглядевшись, я понял, что ангелы ушли пахать. Я снова был один, и материнское сердце грохотало колоколом, словно там пряталась быстроглазая путаночка Рашель, убившая мопассановского пруссака по прозвищу мадмуазель Фифи… «– Я! Я! Да, я не женщина, я – шлюха, а это то самое, что и нужно пруссакам». Между прочим, еврейки – плохие проститутки. Они слишком много утруждают головной конец своего тела, причем не применяя его для непристойных услад, а засоряя его бесконечным бредом патриотизма… Конечно, протухшей в своем антисемитизме Франции другого защитника не найти, кроме еврейской проститутки. «…Но в ту минуту, когда он снова занес руку, она, обезумев от ярости, схватила со стола десертный ножичек с серебряным лезвием и так быстро, что никто не успел заметить, всадила его офицеру прямо в шею, у той самой впадинки, где начинается грудь. Какое-то недоговоренное слово застряло у него в горле, и он остался с разинутым ртом и с ужасающим выражением глаз. У всех вырвался рев, и все в смятении вскочили; Рашель швырнула стул под ноги лейтенанту Отто, так что он растянулся во весь рост, подбежала к окну, распахнула его и, прежде чем ее успели догнать, прыгнула в темноту, где не переставал лить дождь. Две минуты спустя мадмуазель Фифи был мертв». А эта Рашель, смотавшись, поселилась в сердце моей матери, где, как в колокольне, стала дрочить неказистый язычок колокола… Глупо, пошло, отвратно… А мы, внутриутробные, вынуждены говорить «ах!», принимать покорную позу плода и восхищенно прислушиваться к колокольному звону материнского сердца. Между тем «колокол стал звонить ежедневно; он трезвонил, сколько от него требовали. Порою он даже начинал одиноко покачиваться ночью и тихонько издавал во мраке два-три звука, точно проснулся неизвестно зачем и был охвачен странной веселостью. А там, наверху, на колокольне, в тоске и одиночестве, жила несчастная Рашель, принимавшая тайком пищу от кюре и пономаря»… Вы никогда не занимались любовью на колокольне? Я думаю, в этом и была истинная причина самопроизвольного звона… Неужели и в этом сюжете не обошлось без привычной платы любовью за пищу и пищей за любовь? Странно… в обоих случаях всё получает женщина… Какая же тут коммерция? И сколько можно обожествлять проституток, втаптывая в грязь девушек честных и, по всей видимости, почти целомудренных? Отдаться врагу, как в «Пышке», – геройство. Не отдаться врагу, как в «Мадмуазель Фифи», – тоже геройство. Вывод прост… Самое главное – стать проституткой, и благородство помыслов и чистота порывов вам обеспечены. Надо где-нибудь записать эту мысль… Жаль, что внутри утробы бумага размокает. Итак, если мне выдастся родиться девочкой – нужно обязательно стать проституткой. Потому что только у проститутки есть шанс спасти Францию, а тем самым встать на одну планку с единорогом – животным, символизирующим единорожность… И еще не забыть, что если мне выдастся родиться единорогом, то все равно нужно попытаться стать проституткой. Триумфальная зима рано врывается в наши профессиональные души. Все происходит настолько внезапно, настолько невзначай, что мы даже не успеваем приблизиться к смеющимся воротам, ведущим наружу, в лоснящийся мир безвременных забастовок. Я готовлюсь стать целителем девичьих сердец, неся им в качестве ласкового оправдания украденную сказку целомудрия. Моя бесплодная околоплодность обладает явной магией водной среды. Я с обсессией змеи готов выползти на всеми восхваляемый снег. Моя мать – башня исцеления, уходящая в рабские небеса. Мое зачатие – рабство поцелуя. Сломанное время скручивает себя в кольцевой мост, по которому мне предстоит пройти. Целительные шипы впиваются в мои голые плюшевые пятки. Я вглядываюсь в сумерки потока и читаю в них умирающие имена. Ведь смелость волн вырывает из нас последний плач, который считается в том, ином мире плачем первым. Тяжелые языки пламени, обугливая нас, выталкивают всю нашу собранную в кулачок суть в последнее окно, туда, где нас с нетерпением ждут подмигивающие секреты. Туманные пророчества тонут в море внутриутробных снов. Корабль идет курсом на пока отсутствующий свет, но колдуны прошлого уже растолковали нашим родителям, что вот-вот наступит их встреча с вечностью, с природной скудностью позывов, со скаредностью тел… Мои родители, эти склизкие рабы прикосновения. Оболочка моей матери – содрогающийся шелк, который я поспешу ощутить своими несмелыми, блуждающими пальчиками. Рождение – есть смерть наоборот, а смерть – это мрачный целитель. Ее спасительная сила отодвигает в сторону надежды на туманную месть. Горящие змеи простуд улетучиваются в чью-то ночь. Миры ангелов остаются позади. Если бы нам стала известна тайна рождения ангелов, мы принялись бы за критику процесса нашего рождения. Земное время тикает во мне чуть ли не с самого момента моего зачатия, в котором я оказался пассивной стороной. Мое желание жить еще не означает, что внеутробный мир является достойным местом, как наличие кошачьей лейкемии у зеленого дельфина еще не значит, что он более не дельфин. Когда мне повстречается приятная особа, я обязательно вызову у нее ответную страсть. Я буду стоек, как гвоздь, упрям, настойчив и верен своему намерению не упустить шанса наградить себя потомством. Я тоже вовлеку себя в триумвират зачатия, в котором главная сторона пассивна, хотя именно ей суждено превзойти своих предвосхитителей. Я не какая-нибудь свинья-перфекционистка, чтобы строго выбирать девическое лоно. (Нужно все же не забыть на досуге ощупать, какого же я в конце концов пола; ну, предположим, что мужского, так сподручнее.) Пусть у нее будет веснушчатое лицо и обветренные губы. Пусть она – не само совершенство. Пускай ее грудастая свастика указывает на молокососный настрой природы. Я все равно подойду к ней походкой денди, и скажу слегка развязно: – Excuse me, do you mind if I stare at you for a minute? I want to remember your face for my dreams,[1] – ведь денди непременно изъясняются на этом немного металлическом языке улыбок и неискренних туманов. Она, как водится, отвернется от меня и сделает вид, что источника внезапно выплеснувшегося на нее остроумия просто не существует. Но я буду непреклонен. Я выдам ей все секреты своих пеленок, я увлеку ее в бессмысленное изобилие острот, в потрескивающий лес намеков, и она ответит на мое пиратское вожделение благосклонностью, как в противоречивой комедии. Отчего в эпоху, в которую мне предстоит жить, отменили целомудрие? Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей. Если бы не мужское сладострастие – мира бы и вовсе не существовало. Перед своим уходом из небытия я спросил у Христа, а как бы Он поступил, если бы тогда, после того как он произнес, что, мол, кто без греха, пусть первый бросит в блудницу камень, и все разошлись, – как бы Он поступил, если бы эта падшая женщина попыталась его совратить в качестве благодарности? Он улыбнулся мне, как только Он умеет улыбаться, и сначала ничего не ответил, а потом сказал: – А ты как думаешь? – Я отлупил бы ее палкой… – ответил я, не найдя ничего лучшего. Испробуй демонов на крепость, пока они не испробовали тебя… – А я не стал бы ее бить… Я объяснил бы ей, что это не нужно… – А если бы она продолжала приставать? – Я бы повернулся и ушел… – А если бы она стала мстить Тебе за свое спасение? А если бы она подослала к Тебе убийц? – За что? – За то, что Ты лучше ее. За то, что Ты ее спас. Потому что она презирает себя и ненавидит всех, кто сделал ее такой. Потому что вокруг секса вечно вертятся апокалипсические мальчики. – Я никогда не навязывал миру новой правды. Я лишь указывал новое направление… Вот из-за этой беседы мне и пришлось отправляться служить еще один срок на земле. Не нужны были все эти разговоры. Софизм не в чести на небесах. Теперь мне придется собирать навозный доход, хотя и говорят, что деньги не пахнут. Да и что в конечном итоге является навозом? В моем понимании различные гибриды сыров могут пахнуть не лучше кучи дерьма. А посему я сажусь на взволнованный экспресс в ожидании отбывания юности, я верю в свою воображаемую способность приспосабливаться, я водворяю свое тельце на избранный плот, на котором срывание скорлупы оголяет мое ничтожное совершенство. Вслед мне приветливо машет рукой Высший Никто. Он – мой единственный лиричный друг, я его очевидный раб и ленивый адвокат. Передо мной расстилается утомительная карта внеутробной жизни. Я ищу на ней недостижимое зерно, тот самый взволнованный объект, за стремление к которому меня, возможно, ожидает ад… И стоек в своем намерении снова все попробовать на зуб, открыть братский сезон охоты на обнаженное пробуждение. Я, как Прометей, готовлю свою систематично разрушаемую печенку для изготовления паштета. Впереди меня – неуязвимая река, в которой плещется вечно вопрошающая религия. Я озираюсь вокруг и не вижу ничего, хотя зрение мне уже дано. – Quiconque a peint cette maison etait aveugle,[2] – бормочу я в раздражении и, озираясь назад, к вечно машущему мне Высшему Никто, язвительно вопрошаю: – De quoi est mort votre dernier esclave?[3] – Все от того же… все от того же… – отвечаю я сам себе. Он умер от жизни. Нет ничего более вредного, чем сам процесс существования. Мне становится страшно в утробе матери. Мне кажется, ее начинают наполнять привидения. – Ich weigere mich, in dem alten verspukten Schloss zu schlafen – ich habe Angst vor Geistern![4] И все же я засыпаю. Засыпаю от страха. Вообще нужно сказать, что я – катастрофический оратор. Часто и натужно путая языки, я хватаюсь в словесной агонии за какой-нибудь невостребованный девиз и обращаю самого себя в неопытную версию спасителя. Спасенный город нуждается в янтаре. Атомное сближение его жителей сначала вызывает отталкивание, а потом такое притяжение, что уязвимая анархия лопается по швам. Совесть обращается в товар вежливого экспорта. Меня занимает благотворительная борьба с целым списком моих алфавитных коллег, лжепророков со стажем, мошенников, осужденных по 159-й статье Уголовного кодекса. В Колизее дикие звери по-прежнему разрывают диких людей. Во мне живет скорбящий ужас о жертвах Помпеи, в то время как историки находят доказательства группового секса с гладиаторами. Они обнаружили скелет богатой женщины в окружении восемнадцати скелетов с развитой мускулатурой. Вывод ясен. Вулкан застал их в самый разгар оргии. Хотя мелким шрифтом ученые признают, что откопанная комната полна сундуков с пожитками, и, возможно, в эту гладиаторскую казарму просто набились люди, ищущие спасения. Поскольку секс не имеет костлявых воплощений, теперь одному сатане известно, что произошло в этой несчастной купели смерти. Секс – странный императив. В нем кроется симулированное сходство со смертью, убийством, насилием. Отчего это так? Почему не ассоциировать секс с жизнью? В нем всегда находятся неизвестный обвиняемый и беззащитный голубь. Комнату заполняет безответственный веселящий газ, толпящийся под окном шантаж замирает в ожидании последнего, жадного удара содрогающегося гвоздя. Наш грядущий союзник, словно безграмотный гость, видит в наших мыслях, как в книгах, только источник дурного украшения стен в жилище. Он не понимает, зачем нужны все эти разукрашенные корешки. Расслабленный женский треугольник испускает оригинальное приветствие, и неоцененные основы соития перетекают в серую ссору, в недельную ненависть, пугающую стирательную резинку, в которой бьется незачатый ребенок, так и не увидевший ускользающий полдень. Может быть, здесь погибла какая-нибудь новая, незадокументированная порода человека, или просто носитель некоего целительного зевка, который Вселенная еще не имела чести лицезреть? Слова лжепророков – опасный мед. Здесь наиболее уместно рекомендуемое чаще всего поражение без боя. Все сказано до нас, и эта истина, как гетеросексуальный овощ, насилует наши неокрепшие души. Упрямое зрение читателя выискивает грешную иронию, бычий клубничный десерт, таинство рождения минотавра, прекрасно отработанную автобиографию, которой могли бы позавидовать легенды всех разведчиков подлунного мира и преисподней. Но мне все нипочем. Я плод, который еще не рожден. Я не могу быть виновным, как, впрочем, не могу считаться и вполне невинным или хотя бы формально оправданным. По ночам (а в утробе ночь тянется круглые сутки) мое лунатичное напряжение заставляет меня сжимать и разжимать пальчики, словно мной руководит безответственная пунктуальность, словно я ищу древнюю вилку, чтобы расковырять себе путь наружу и совершить этот асинхронный прыжок в никуда, именуемый рождением. Частичная глубина моего океана не позволяет мне нырнуть до конца и убедиться в его экзистенциональной бездонности. В таинстве рождения живой плод всегда является победителем, едва не стертым ластиком, победителем, которого встречает столь некомпетентная погода земной атмосферы. – Добро пожаловать на Землю, – пробормочет мой растерянный отец. Он все еще полагает, что является постоянным примером нетерпимого хозяина. Я точу свой еще непроклюнувшийся, неуравновешенный зуб на всё, что может прийтись мне не по нраву. По-земному неблагодарный рассвет освещает меня, и я оказываюсь всего лишь отвлеченной точкой с запятой… Утомленные кленовым сиропом Почему из кленового сиропа не гонят самогон? В самом деле… Из всего гонят. Из топора – гонят, из старых спортивных штанов – гонят, из веника – гонят, из лыж и даже из старых журнальных обложек гонят… (Нуждающиеся в подобных рецептах пишите до востребования сыну турецкого верноподданного Остапу Ибрагимовичу.) А вот из кленового сиропа – не гонят. Вроде бы всего в нем много; более того, на вкус такое пойло было бы вполне самобытным и маскировало бы откровенную дегустацию сивушных паров. Почему такая несправедливость? Я долго стеснялся спросить соседей, проживающих со мной бок о бок в канадской глубинке. И вы знаете, так и не спросил! А то вот так спросишь, а потом, глядишь, все начнут гнать самогон из кленового сиропа, и страна придет в упадок. И нам снова придется искать подходящее место для иммиграции. Одно из объяснений напрашивается само собой. Кленовый сироп весьма дорог и, продав его в виде сиропа ничего не подозревающим бабулькам, кушающим его с оладьями, можно так подзаработать, что на вырученный капиталец напиться до серых волчков, до синильного рассвета с чертиком под подушкой… Ну, почудите сами, если пожелаете. Возьмите обычное дерево по фамилии Клен (а по национальности – дерево), независимо и самопроизвольно произрастающее у вас под носом. Индейцы, кстати, первыми научились добывать кленовый сок и получать из него сахар. Ну, а до чего додумались индейцы, мы с вами тоже, пожалуй, дотумкаем, не боги горшки обжигают, и уж точно не они их моют, и так далее… После несложной операции добычи кленового сока, во многом схожей с процессом получения сока березового, а также дубового, осиного и баобабового, можно вдоволь насладиться этим редкостным продуктом, символизирующим канадскую глубинку.

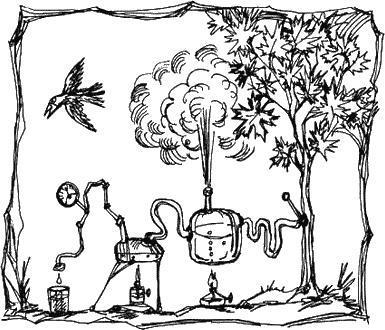

На клене делается диагональный надрез, в который вставляется специальный желобок из нержавеющей стали. Затем собранный сок переносится на «перегонные» станции, находящиеся прямо в лесу, где его кипятят на открытом огне, выпаривая «все лишнее» до получения чистейшего кленового сиропа. Для того чтобы приготовить один литр кленового сиропа по такому рецепту, необходимо собрать и выварить сорок литров сока! Конечно, такой способ добычи сока удорожает конечный продукт… и, наверное, гнать из него самогон нецелесообразно. А может, все-таки попробовать? Чем черт не шутит? Может, удастся открыть новый национальный напиток, новый облик Канады? Кленовые виски, кленовая водка… От этих названий веет чем-то забыто– мечтательным, временем, когда горячительные напитки были труднодоступны и ценны… Но теперь произошла переоценка ценностей. Теперь нам, утомленным кленовым сиропом, хочется чего-нибудь нового… А к чему стремиться, когда всего уже достиг? Бежать дальше некуда… Позади, так сказать, Москва, впереди – подозрительно Тихий океан. Круглость Земли иногда доводит до отчаянья! Стремление опьянять себя, видимо, заложено в наших генах. Именно алкоголь превратил нас в то, что мы из себя представляем, ибо на трезвую голову этот мир и наше с вами положение в нем весьма мало перевариваемо. Ну посудите сами, кто мы такие? Так, пришлые люди с покалеченной восточно-европейским акцентом репутацией… Самоуничижение, конечно, не выход, но когда взираешь на местное совершенство, лоск превосходной способности извлекать пользу из всего, даже из простого древесного столба, становится грустно и нестерпимо тошно за понапрасну растраченные годы, за вечный, суетливый поиск материнской груди, за натруженное счастье никчемной добычи, за апатичные пробуждения по утрам и не менее апатичные погружения в ночной сон. Немного о канадских слонах В канадской глубинке проживает довольно большое поголовье слонов. Их принадлежность к слоновьему роду была бы очевидна даже недоверчивому меланхолику Дарвину. А уж тот, бывало, набросит сачок на слона и давай его изучать с пристрастием… Но это полбеды. Весь ужас в выводах, которые позволял себе делать Дарвин. Между тем тут и без выводов все ясно: канадские слоны произошли от обезьяны, ибо обезьяна, если она достаточно изучена, может оказаться прародителем кого угодно, даже вас, насупленный мой читатель… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |

|||||||