Века и воды

ModernLib.Net / История / Кондратов Александр Михайлович / Века и воды - Чтение

(стр. 8)

|

Автор:

|

Кондратов Александр Михайлович |

|

Жанр:

|

История |

|

-

Читать книгу полностью

(394 Кб)

- Скачать в формате fb2

(5,00 Мб)

- Скачать в формате doc

(158 Кб)

- Скачать в формате txt

(152 Кб)

- Скачать в формате html

(5,00 Мб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

|

|

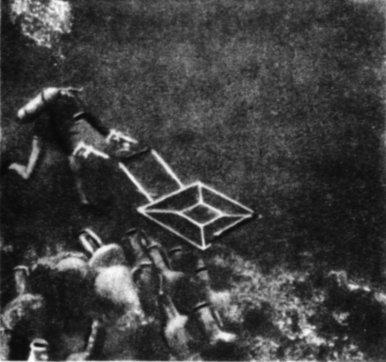

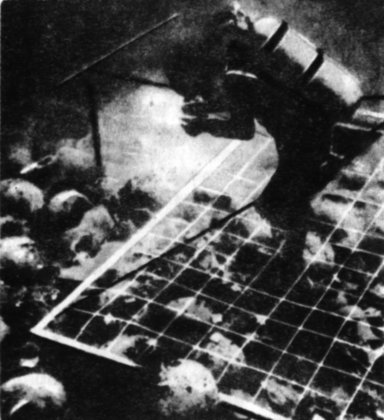

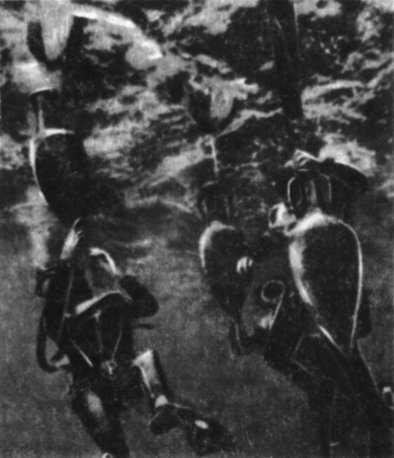

С каждым годом на помощь археологам-подводникам приходят все новые и новые технические изобретения и усовершенствования. Чаще всего при раскопках затонувшего корабля находят амфоры. Как правило, сосуды доверху заполнены илом и поднимать их со дна вручную дело нелегкое. Сейчас при подъеме амфор со дна прибегают к следующему приему. На дно опускают помост, на который ставят амфоры. Затем к помосту привязывают баллоны, куда накачивают воздух. И такой подводный аэростат может поднять на поверхность до полутонны груза. Фотографировать под водой не так-то просто. Археологам же нужно предельно точно фиксировать места раскопок да и ход самих раскопок. Поэтому они сооружают так называемую «фотобашню», высота которой доходит до пяти метров. С ее помощью можно делать точные стереоскопические снимки. Снимки позволяют ученым составлять специальные стереопланы места и хода раскопок. Уже первые экспедиции археологов под водой применяли миноискатели. Конструкцию их усовершенствовали, и сейчас в распоряжении ученых есть особые металлоискатели. С их помощью можно обнаружить металлы и металлические изделия под слоем песка или ила. Сигнал подается либо звуковой — через наушники, либо же движением стрелки на шкале прибора. В последние годы археологи вооружились еще и магнитомерами. Они позволяют находить под слоем осадков не только изделия из металла, по и керамику. Раскопать затонувший корабль трудно и сложно. И все-таки главная проблема археологов, изучающих древнее мореплаванье, — это не раскопки, а

поискпогибших кораблей. Координаты ушедших на дно городов и сооружений, как правило, известны ученым. Помогают обнаружить их и аэрофотосъемка, и работы водолазов, и «прогулки» аквалангистов в прибрежных водах, и «наземные» части городов (достаточно назвать Ольвию, Херсонес, Пантикапей, Эпидавр Иллирийский, Цезарею, а также множество других древних поселений, часть которых затоплена, а часть сохранилась на суше). Поиск затонувших кораблей — дело куда как более сложное. Во-первых, потому, что корабли могут тонуть на любой глубине (в то время как города под водой находятся на шельфе, прибрежной окраине материков). Во-вторых, сведения о затонувшем корабле, как правило, поступают от рыбаков, ловцов губок, ныряльщиков-любителей. Сведения эти не только случайны, но очень часто оказываются неточными или даже неверными (за обломки корабля новичок или просто неспециалист-археолог может принять скопление скал и т. д. и т. п.). В-третьих, даже если иметь верные сведения о погибшем корабле, его далеко не всегда удается найти сразу. А порой и вовсе такое судно бесследно исчезает: вспомните «пропажу» корабля, что так тщательно раскапывал профессор Ламболья. Обломки могут быть занесены илом, замыты песком, обрасти кораллами. В 1964 году советские археологи-подводники обнаружили на дне бухты Круглой, неподалеку от современного Севастополя и древнего Херсонеса, массу амфор и других образцов античной и средневековой керамики. Стало ясно, что здесь затонуло множество древних судов. «Совершенно очевидно, что после этих находок в 1964 году на Круглую бухту возлагались большие надежды в сезоне 1965 года, — пишет руководитель раскопок В. И. Кадеев. — Однако эти ожидания не оправдались. Сильные зимние штормы совершенно изменили картину на дне Круглой бухты. Самые тщательные поиски не дали почти никаких результатов».

Металлоискатель — аппарат, работающий по принципу миноискателя; обнаруживает присутствие металлов под слоем осадков.

Составить план раскопа значительно легче, если использовать сетку. Она делит площадь раскопа на маленькие участки, которые пронумерованы.

Поиск в пучинах

Эхолоты и геолокаторы, зондирующие дно… Магнитометры, металлоискатели, телевизионные камеры, опущенные под воду и буксируемые на тросах… Водолазы и аквалангисты… Подводные «сани» и «велосипеды»-аквапеды… Подводная лодка «Ашерат», сконструированная специально для археологов, и знаменитое «ныряющее блюдце» Жака-Ива Кусто… Все эти средства используются ныне для поиска затонувших кораблей. Но с их помощью можно обнаруживать суда, чьи обломки лежат на небольших глубинах («Ашерат» достигает глубины 150 метров, «ныряющее блюдце» — 300 метров). Между тем, по мнению специалистов, именно в пучинах океана лучше всего могут сохраняться затонувшие суда. Корпус корабля, лежащего на мелководье, разрушают удары волн и трение песка. Не щадят его корабельные черви и другие организмы, разъедающие дерево. «Разрушение обычно бывает настолько полным, что археологи-подводники видят на месте «последнего успокоения» только груды амфор, россыпи камней, служивших балластом, да разбросанные стволы корабельных пушек, — свидетельствует Уиллард Баском, один из ведущих специалистов в поиске затонувших судов. — Лишь под слоем ила или песка обнаруживаются остатки деревянных конструкций: нижние части шпангоутов, фрагменты обшивки и т. д. Предметы, некогда находившиеся на судне, за сотни лет уносятся волнами на большие расстояния, их погребают песок и другие отложения». Между тем суда, тонувшие на глубине более двухсот метров, должны подвергаться гораздо меньшим повреждениям. Когда корабль опускается под воду, его корпус ударяется о дно. На мелководье такой удар бывает разрушительным. При опускании на большие глубины толща воды смягчает удар. И там, на дне, кораблю не грозят шквальные волны, да и донные течения тут слабые. Корабельные черви на больших глубинах жить не могут, так же как и многие другие организмы, поедающие дерево. Археологи-подводники называют человека «величайшим разрушителем». Действительно, сколько затонувших судов было разграблено в поисках сокровищ и других ценностей, начиная с эпохи древнего мира и вплоть до наших дней! Но подводные браконьеры, к счастью, не могли проникать на большие глубины, там древние корабли покоятся не потревоженные ничьей рукой. Как же добраться до них археологам? В начале семидесятых годов нашего века в строй вошло судно «АЛКОА — морской зонд», сконструированное Уиллардом Баскомом. Оно построено специально для поиска и подъема судов, затонувших на больших глубинах. Внешний вид судна напоминает корабли, с борта которых ведут поиски на дне океанов геологи. Только геологи опускают, с помощью специальных стальных труб, буровые инструменты. Археологи же помещают в трубы особую «головку» с двумя гидролокаторами, телекамерой и фотокамерой. Эти инструменты становятся «глазами» ученых, когда головка медленно проплывает над самым дном и передает всю информацию наверх. Обычно на судне «АЛКОА — морской зонд» имеется 2000 метров труб. Однако с его помощью можно зондировать дно до глубин в 6 километров. Один гидролокатор изучает дно прямо по курсу, а второй ведет круговой обзор на расстоянии в несколько сот метров. За день таким способом можно обследовать до 30 квадратных километров дна! Но вот гидролокаторы засекли что-то похожее на корпус затонувшего корабля. Теперь в работу включается телекамера. Головка с прибором опускается примерно на десять метров над дном. Корпус судна, если он покрыт осадками, освобождается от них с помощью особого «сосуна». Телекамера и фотоаппараты позволяют рассмотреть и зафиксировать найденный объект. Теперь дело за учеными: определить, что это за судно и стоит ли поднимать его на поверхность. Если судно окажется действительно древним, то стоит поднять из пучин обломки судна, а быть может, и весь корабль. Для этого под телекамерой помещены специальные устройства: сеть и своеобразные «щипцы». У. Баском пишет, что «поднимать они смогут не только небольшие предметы, но и части корабля, тяжелые пушки, якоря, каменные колонны и т. д. Возможно, что по снимкам и другим данным будут делаться точные планы места кораблекрушения. Небольшие суда можно будет, вероятно, поднимать целиком — в один или несколько приемов. Наверху деревянные части будут сразу же помещаться в заранее подготовленную баржу, заполненную пресной водой. Это необходимо для того, чтобы избежать быстрого разрушения дерева».

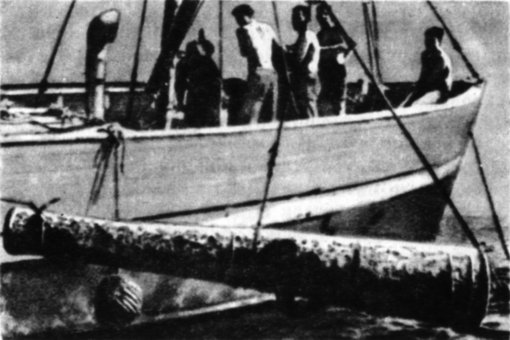

Пушка с «Батавии» была поднята в 1963 году после 334-летнего пребывания на дне.

Секреты древних мореплавателей

Судно «АЛКОА — морской зонд» может брать на борт экспедицию в 50 человек. Длина судна 75 метров, ширина —17 метров, осадка — 4 метра. В самом центре корабля находится прямоугольный, размером 4 на 12 метров, «колодец» — проем, открывающийся в море, а над ним — подъемный кран, способный осилить груз до 400 тонн. С помощью крана в «колодец» и опускаются трубы, оснащенные головкой с гидролокаторами, теле- и фотокамерами. Так устроена эта первая в мире «плавучая лаборатория» археологов-подводников. Океанографы, как вы, вероятно, знаете, имеют в своем распоряжении суда, превращенные в настоящие «плавающие институты». Недалеко то время, когда и у археологов будет не одно судно, а флотилия. С ее помощью можно будет вести поиски в пучинах океана. И это позволит сделать множество новых открытий, стереть «белые пятна» в истории древнего судоходства.

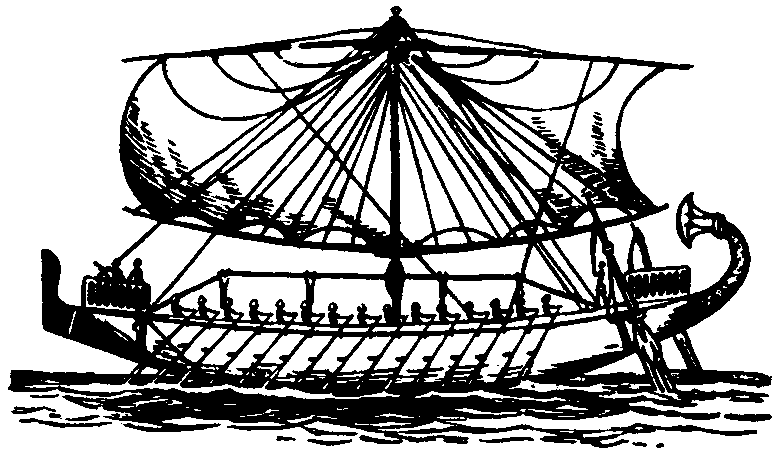

Любая книга по истории античного мира не обходится без упоминания триремы (или триеры, если употреблять греческое, а не римское название этого судна). В течение четырехсот лет это был самый распространенный в Средиземном море тип военного корабля. Тем не менее до сих пор мы не знаем точно, как же выглядела эта трирема!

Вот другой пример. Суда античности, особенно военные, были гребными. Как располагались гребцы и весла на древних боевых судах? Об этом вот уже целый век ведут споры ученые… К согласию они по сей день так и не пришли. Спор будет решен лишь после того, как на дне удастся найти затонувший военный корабль (все античные корабли, обнаруженные до сих пор, как вы уже знаете, являются торговыми судами).

Однако и то немногое, что мы узнаем о древнем мореплавании и технике судостроения, изучая затонувшие корабли, вызывает порой удивление и восхищение. Оказывается, многие «открытия» строителей судов давным-давно были известны в древности!

Днище корабля, сделанного из дерева, обрастает моллюсками. Они постепенно разъедают дерево, и в конце концов судно погибает или идет на слом. В XVI веке, веке кругосветных путешествий, догадались обшивать днище листами свинца. Раскопки под водой показали, что древним грекам и римлянам этот «секрет» был известен. Еще до наступления нашей эры они применяли свинцовую обшивку. И даже брали на борт корабля плавильные котлы, чтобы произвести ремонт.

В 1851 году Британское адмиралтейство запатентовало модель якоря с так называемым подвижным штоком. Но вот со дна озера Неми поднимают античную яхту. И оказывается, что изобретение это надо было патентовать 1800 лет назад. Ибо яхты становились на якоря с подвижным штоком, очень похожим на тот, что изобрели англичане.

Древние якоря археологи изучают особенно внимательно, будь это простые глыбы камня с отверстием, просверленным в середине, или сложные якоря со штоком. Ведь затонувшие якоря — это своеобразные ориентиры морских дорог античности, возле них очень часто удается отыскать затонувшее судно и его груз.

Чем больше судно, его размеры и грузоподъемность, тем больше и надежнее должен быть его якорь. Размеры древних якорей достигают нескольких метров! А вес их доходит почти до тонны. Например, только свинцовые части якоря судна, затонувшего с грузом статуй и мраморных плит у Махдии, весят 700 килограммов. Чтобы поднять такие гигантские якоря, сил людских недостаточно, нужна лебедка. И действительно, среди обломков погибших кораблей археологи часто находят и остатки лебедок.

Грузы обычные и необычные

О том, как по крупицам восстанавливают ученые историю древнего мореплавания по обломкам кораблей, затонувших сотни и даже тысячи лет назад, можно было бы, написать целую книгу — и ее, будем надеяться, напишет специалист. Но археологов интересует не только техника судостроения и вождения судов. Что везли по морю древние корабли? Какие грузы и товары? Откуда и куда? Ведь это помогает узнавать о торговле и экономике античности, без которых невозможно понять историю древнего мира. О грузах необычных мы уже рассказывали — о кораблях, нагруженных шедеврами искусства, статуями, рельефами. Но, конечно, не произведения античного искусства были обычным грузом судов, бороздивших воды Средиземноморья. Они перевозили, в основном, грузы более прозаические: оливковое масло, вино, зерно, мельничные жернова, слитки металла и т. д. Мы уже упоминали имя профессора Ламболья — в 1958 году он раскапывал корабль, затонувший возле Сардинии. В 1950 году Нино Ламболья руководил раскопками корабля, лежащего возле порта Альбенга на лигурийском побережье в Италии. Ему удалось поднять со дна так много амфор, что пришлось для их хранения строить специальное здание. Сосуды эти были наполнены сосновыми шишками (кому и зачем предназначался этот груз — неизвестно), орехами (пробыв две тысячи лет в воде, они оставались съедобными!) и соусом-гарумом, любимым блюдом древних римлян, приготовлявшимся из маринованной рыбы. «Рыбный груз» оказался и в амфорах другого судна, найденного на дне возле островка Леван, что у южного побережья Франции. Семь сотен амфор с рыбой предназначались, скорее всего, для армии Юлия Цезаря. В 51–49 годах до н. э. она осаждала порт галлов Массалию (нынешний Марсель), а корабль затонул именно в эту эпоху. Амфоры интересны не только своим содержимым. По этим сосудам ученые могут определить, в каком месте производилась погрузка корабля. Специалистам известны все разновидности амфор, изготовлявшихся в эпоху античности в мастерских, разбросанных на огромной территории от Испании до Кавказа. Каждая мастерская имела свой штамп, свое собственное клеймо — его выдавливали на ручке сосуда. А это дает ученым своеобразные координаты во времени и в пространстве: по клейму можно узнать, когда и где изготовлен тот или иной сосуд.

Подъем амфор с сорокаметровой глубины с судна, лежащего в открытом море у Филикуди.

Мраморную статую, найденную в знаменитом Голубом гроте острова Капри, поднимают археологи-подводники.

Отправляя груз в амфорах, владелец их запечатывал. А для полной гарантии сохранности груза делал на пробке свой оттиск — ставил личную печать. Когда груз прибывал на место, амфору вскрывали, и печать вместе с пробкой исчезала. Только изредка при раскопках на суше удается найти нераспечатанные амфоры, на пробках которых стоят «оттиски» того или иного купца или торговой фирмы. Когда же с грузом амфор гибнет корабль, не дойдя до места своего назначения, амфоры остаются нераспечатанными и сохраняют «оттиски» на пробках. Это позволяет узнать не только о месте погрузки судна, не только время его гибели, но и расширяет наши знания о торговых связях древнего мира, позволяет узнавать имена крупных купцов и торговых фирм. В 1952 году Жак-Ив Кусто и Фредерик Дюма, известные всему миру своими книгами и фильмами о покорении «голубого континента», стали исследовать судно с грузом амфор, затонувшее возле Гран-Конглуэ, в окрестностях Марселя. На борту корабля находилось свыше трех тысяч амфор! По ним ученые смогли наметить весь маршрут судна, от места погрузки до пункта назначения, от островов Эгейского моря до берегов Южной Франции. Корабль отправился в путь с одного из островов Эгейского моря, скорее всего — Делоса. На этом острове, как известно из других источников, жил богач по имени Марк Сестий. Имя его было оттиснуто на пробках амфор, найденных среди руин погибшего судна! На Делосе в трюм корабля загрузили амфоры с вином, взятым на острове Родос, который в ту эпоху почти сплошь был покрыт виноградниками. Корабль обогнул Пелопоннес, пересек Ионическое море, прошел Сицилийский пролив, а затем сделал остановку где-то возле западного побережья Италии, между Неаполем и Римом. Тут взяли дополнительный груз — амфоры с италийским вином. Места в трюме для них уже не было, поэтому амфоры поставили на верхней палубе. Корабль направился к пункту назначения — порту Массалии. И тут, на самом финише далекого плавания, налетел шквал, судно бросило на скалы, и оно погибло. По подсчетам ученых, около 15 000 древних кораблей покоится на дне Средиземного моря, ожидая своих исследователей… Но разве только в одном Средиземном море тонули суда?

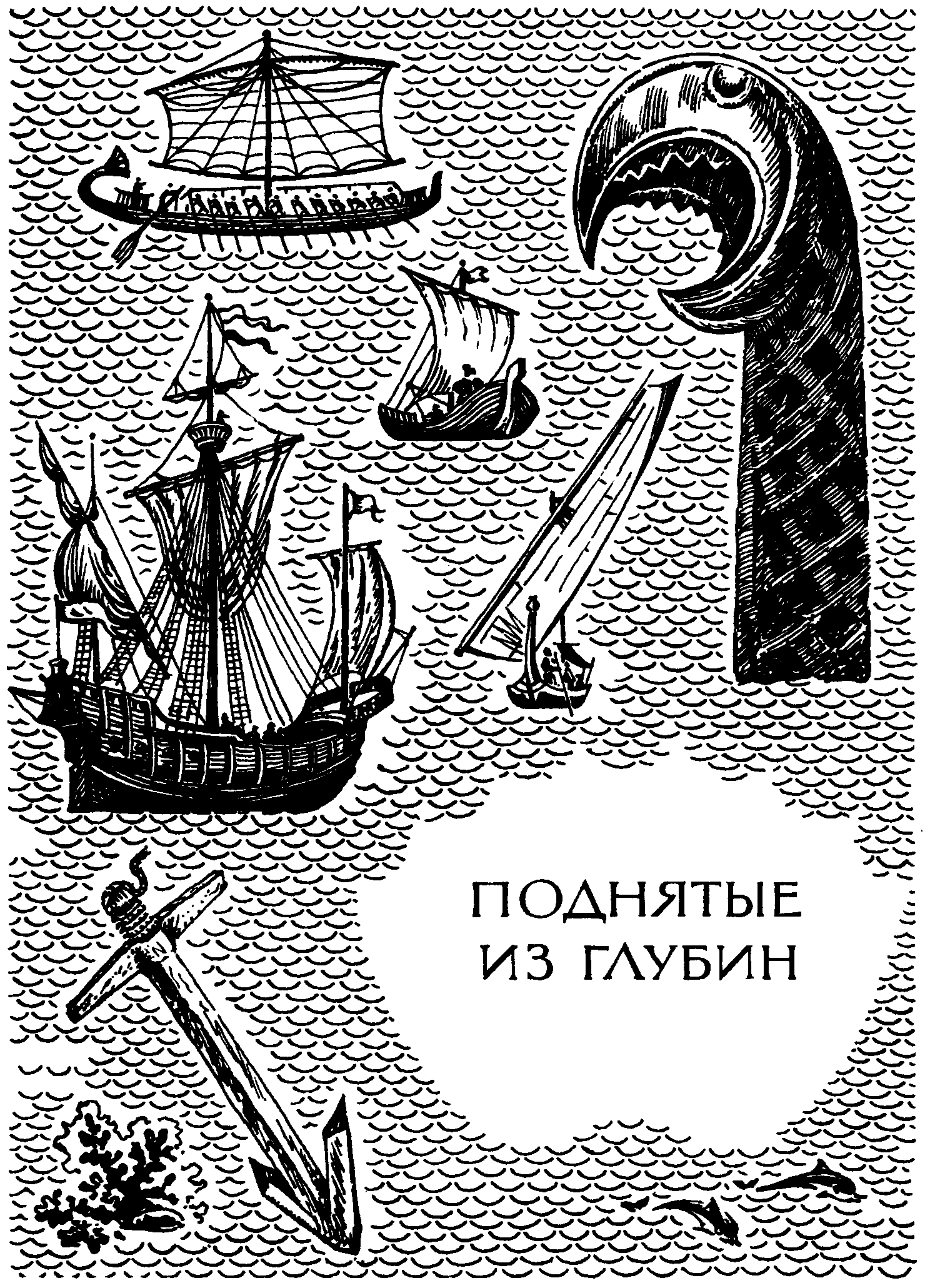

Поднятые из глубин

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ ИЗОБРАЖЕНО:

Древнеегипетский корабль (вверху).

Древнерусский коч (ниже, в центре).

Индонезийская лодка с большим парусом (под изображением коча, в центре).

Каравелла XVI столетия (в центре, слева).

Якорь с корабля. Озеро Неми (левый нижний угол).

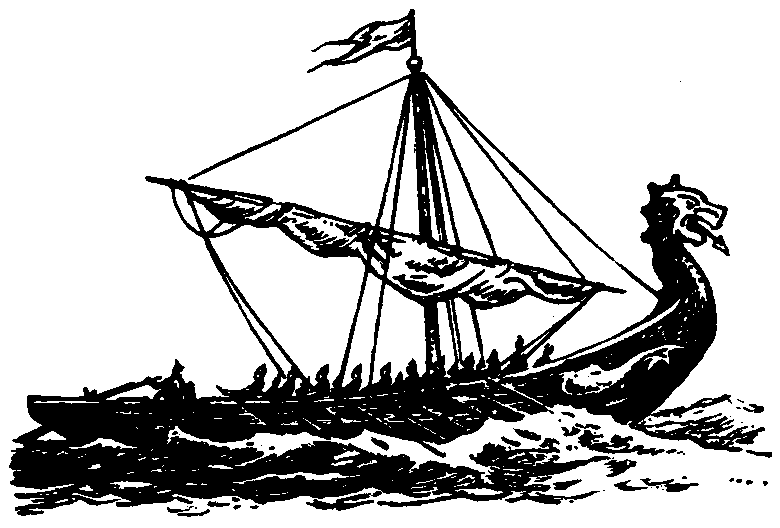

Украшение носа судна викингов (правый верхний угол).

Великая могила кораблей

Человек начал совершать морские плавания с незапамятных времен. На лодках и плотах, просто на бревне или стволе дерева, по своей воле или же унесенный стихией. Несколько тысяч лет назад на нашей планете родились первые цивилизации. Вместе с ними началось строительство больших судов. Изображения на печатях и наскальные росписи, относящиеся к IV тысячелетию до н. э., донесли до нас облик древнейших судов, плававших по Персидскому заливу, Красному морю, Индийскому океану: кораблей египтян, шумеров, создателей древнейшей цивилизации Индостана. Это могучие суда-плоты или корабли с высоким носом и кормою, сшитые из древесных стволов или толстых брусьев. Жители Кикладских островов в Эгейском море начали свои плавания в III тысячелетии до н. э. Об этом говорят изображения на сосудах, найденные археологами. Кикладские суда — это многовесельные корабли с высоким носом, заканчивавшимся скульптурой, изображавшей рыбу (и отсюда идет традиция ставить статую на носу корабля — традиция давностью в пять тысяч лет!). Эстафету мореплавания в Средиземноморье от кикладцев приняли жители острова Крит. Их суда доходили до Испании, быть может, плавали и в Атлантическом океане. Древние египтяне плавали по Нилу на лодках из папируса. Отважные рейсы на судне «Ра», что проделал Тур Хейердал и его интернациональный экипаж, показали, что и Атлантику можно пересечь на корабле из стеблей папируса. Древние египтяне плавали и на других судах, сделанных из стройного и прочного ливанского кедра. Эти же суда использовали знаменитые мореходы Древнего Востока, предприимчивые финикийцы. Их наследники, жители Карфагена, бороздили воды Атлантики, добирались до Азорских островов, а может быть, и до берегов Америки. Чтобы сокрушить могущество Карфагена, римлянам пришлось создавать огромный флот, и они становятся хозяевами Маре нострум, «Нашего моря», — так начинают называть повелители Рима Средиземное море. О подвигах древнегреческих мореплавателей говорит «Одиссея», миф об аргонавтах и многие другие мифы, легенды, а также рассказы античных авторов. Но в ту же эпоху отличными мореплавателями слыли карийцы, жители юго-восточной оконечности полуострова Малая Азия, народ, о котором пока что мало известно. Другой, еще более загадочный народ — этруски — одно время господствовал во всей западной части Средиземного моря. Некоторые ученые считают, что именно этруски пересекли Атлантику и открыли Новый Свет за две тысячи лет до Колумба! На побережье Адриатического моря процветало когда-то пиратское государство Иллирия. В Малой Азии с ним соперничало пиратское государство Киликия. В средние века воды Средиземного моря бороздили суда венецианцев и викингов, арабов и генуэзцев, алжирских пиратов и византийских купцов… Всех не перечислить! Во время бурь, сражений, ураганов суда гибли, опускались на дно и находили там свою могилу. Лишь у берегов Франции, по подсчетам ученых, погребено около трех тысяч древних кораблей. По Индийскому океану начали плавать почти на тысячу лет раньше, чем в Средиземном море. Это были шумеры, создавшие древнейшую цивилизацию планеты. Творцы древнейшей культуры Индостана (в руинах одного из протоиндийских городов, возле современного порта Бомбей, найден древнейший в мире морской порт — его возраст свыше четырех тысяч лет!). Египтяне, через Красное море выходившие в Индийский океан к берегам африканской страны Пунт. Вездесущие финикийцы. Жители Южной Индии, темнокожие дравиды, чьи суда поднимали грузы в десятки тонн. Арабы, населявшие Йемен и южное побережье Аравийского полуострова. Византийские и эфиопские купцы, плававшие по Красному морю. Обитатели Восточной Африки и островов Индонезии. Малайские мореходы и народ юэ, им родственный, населявший в древности Южный Китай. Китайцы на своих гигантских судах, вмещавших до тысячи человек. Ловцы жемчуга с острова Цейлон. Индийские миссионеры, несущие свет учения Будды в страны Юго-Восточной Азии и на острова Индонезийского архипелага. Древние персы времен правления Дария и других царей из династии Ахеменидов, и персидские мореходы эпохи средневековья… Калейдоскоп народов, кораблей, культур! Более двух тысяч лет назад по водам Тихого океана начали плавать катамараны, лодки полинезийцев. Возможно, в ту же эпоху спущены на воду были первые плоты из бальсы, сделанные предками индейцев Боливии и Перу. И тогда же, быть может, стали выходить в море жители Скандинавии, предки отважных викингов, покорителей Северной Атлантики. Каяки эскимосов и пироги жителей Океании; испанские галеоны и малайские парау; английские фрегаты и полинезийские катамараны; плоты инков Перу и ладьи викингов Скандинавии; юркие джонки и величественные линкоры; танкеры и тузики; шверботы и пакетботы; средневековые китайские корабли с причудливыми названиями «пять клыков», «желтые драконы», «суда-драконы» и т. п.; каравеллы, бригантины, боты, карбасы, подводные лодки, баржи, ледоколы… На дне морей и океанов нашей планеты покоятся суда из бальсы и папируса, ливанского кедра, бамбука и дуба. Ученые подсчитали, что за две тысячи лет истории человечество потеряло около

одного миллионакораблей. (История же судоходства восходит к IV тысячелетию до н. э.) Где же искать затонувшие корабли?

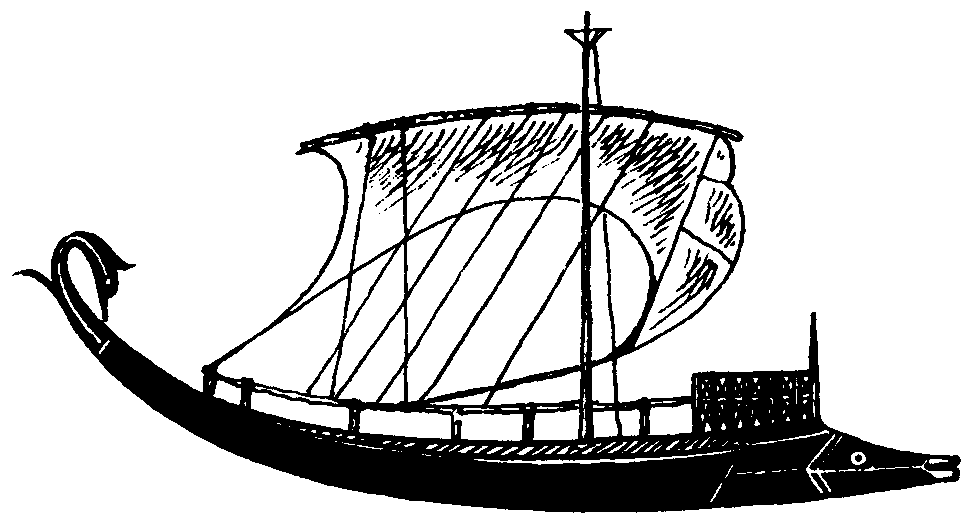

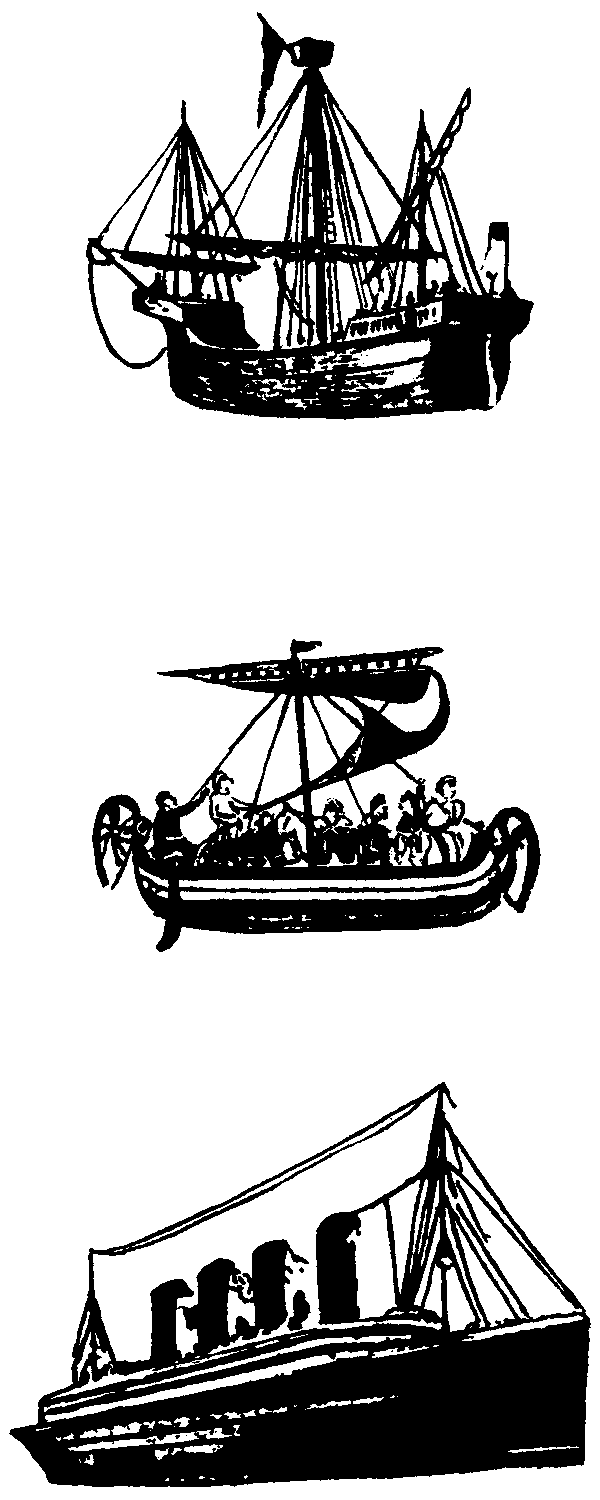

Судно древних египтян.

Древнегреческий корабль

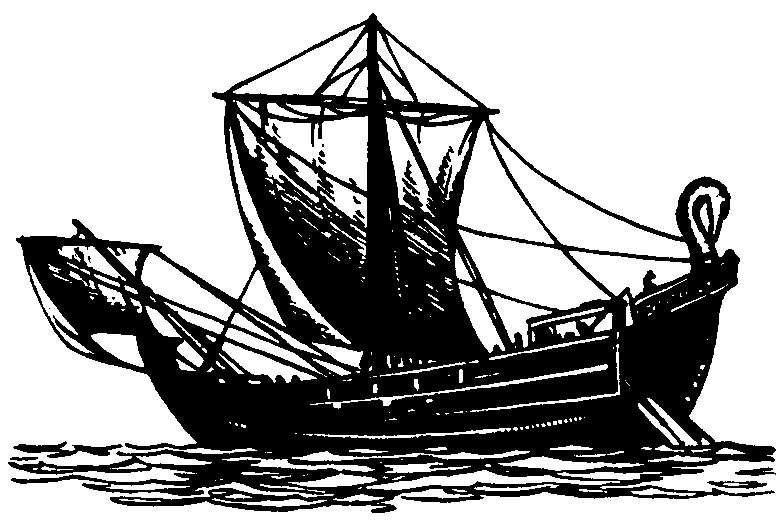

Судно римлян.

Морская ладья новгородцев.

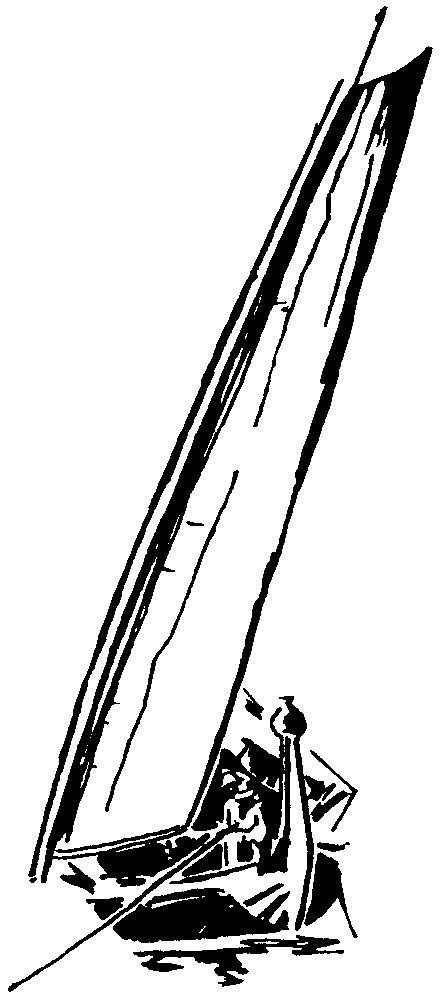

Индонезийцы, с древнейших времен освоившие технику мореплавания, и в наши дни отваживаются выходить в открытое море на лодках, построенных по образцу своих предков.

Судно поморов.

Кладбище кораблей

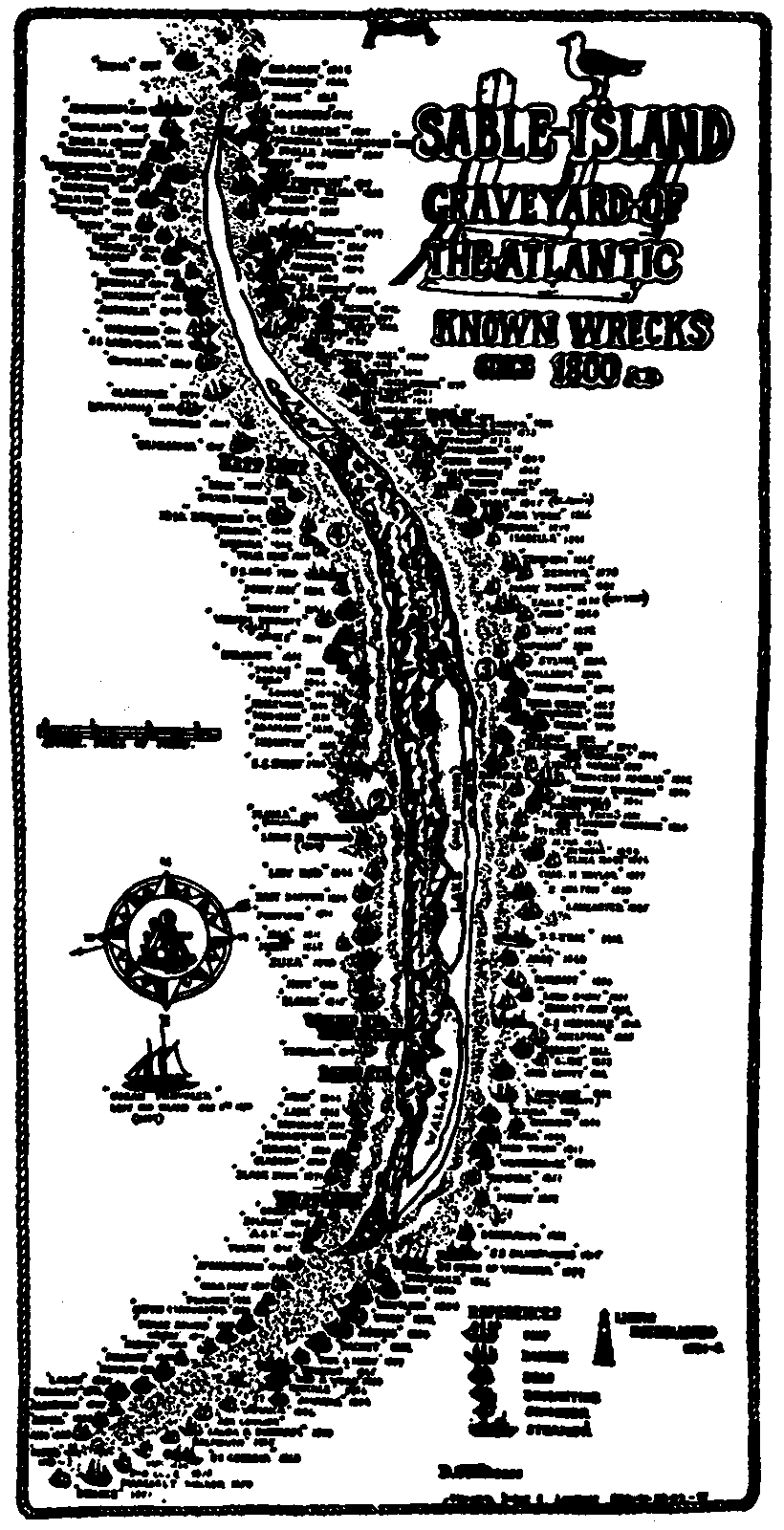

Вспомните корабль с грузом статуй, затонувший возле острова Литикифера. Две тысячи лет спустя на этом же месте, в проливе, разделяющем Антикиферу и полуостров Пелопоннес, затонуло судно «Ментор», увозившее в Англию фризы Парфенона… Случайное совпадение? Нет, не случайное. Если взять труды античных авторов, отыскать в них описания морских катастроф, то окажется, что возле Антикиферы нашли свою могилу многие древние суда. А современные? Не только «Ментор», но и множество других кораблей затонуло за последние столетия вблизи Антикиферы. Коварный пролив — одна из «горячих точек», мест, где, как и тысячи лет назад, гибнут суда. На его дне погребено множество кораблей, современных и древних. Сведения о гибели кораблей в эпоху Нового времени у нас есть. В трудах античных историков и записях средневековых летописцев содержатся сведения, хотя и не полные, о морских катастрофах в древности и в средние века. Их можно сопоставить, сравнить между собой. Если суда тонули в одном и том же месте в старину и в наши дни — значит, здесь «горячая точка». В этом районе можно найти под водой обломки судов, своего рода «корабельное кладбище». Такую работу проделал американский исследователь Л. Кэссон еще в тридцатые годы нашего века. Сейчас же в «горячих точках», которые удалось ему засечь, на дне Средиземного моря идет напряженная работа археологов, вооруженных аквалангами. Мы рассказывали о гибели судна с грузом мраморных плит и саркофагов в заливе Таранто на юго-востоке Италии. Оказалось, что, помимо перамы, тут затонуло еще 15 старинных судов. Другое знаменитое «корабельное кладбище» находится у южного побережья Малой Азии. Археологи обнаружили здесь корабли разных эпох и народов, от подводной лодки, погибшей во время второй мировой войны, до древнейшего из известных науке кораблей, построенного жителями Крита или Кипра три с половиной тысячи лет назад. Особенно «урожайными» оказались воды, омывающие коварный риф Яссыджа — он расположен в узком проливе между двумя островами на глубине всего лишь в несколько метров. В этой ловушке нашло свою гибель около четырех десятков кораблей, обломки которых тщательно изучают археологи-подводники. Разумеется, не только в Средиземном море есть подобные «корабельные кладбища». У южных берегов Англии, например, их три. На крайней юго-западной оконечности острова берега скалисты и угрюмы. У подходов к ним и лежащим поблизости островкам Силли таятся рифы и подводные камни. Об эти камни разбилось множество судов, а в 1707 году здесь погибла эскадра «Ее Королевского величества» во главе с флагманским 96-пушечным фрегатом и адмиралом на его борту. Самое узкое место между материком Европы и Британскими островами — пролив Па-де-Кале. Ежедневно через него проходит до тысячи кораблей! И очень многие из них нашли свою могилу на дне пролива. Неподалеку от него лежат мели Гудвина, именуемые «великими пожирателями кораблей». Еще Шекспир в «Венецианском купце» писал: «Корабль Антонио с богатым грузом потерпел крушение в Узком проливе. Гудвинские пески — кажется, так оно называется — роковое место, очень опасная мель, где лежит не один остов большого корабля». Только за последние два века мели Гудвина поглотили 50 000 человеческих жизней, погубили сотни судов, общая стоимость которых превышает полмиллиарда долларов. На противоположном берегу Атлантики, у песчаного острова Сейбл, как и коварные мели Гудвина постоянно меняющего свои очертания, находится не менее известное «кладбище кораблей». В Тихом океане, у берегов острова Тасмания, за последние полтора века затонуло более шестисот судов. Все эти «горячие точки», все эти «кладбища кораблей» изучаются и исследуются археологами-подводниками. Больше того, ученые не просто раскапывают обломки погибших кораблей, они пытаются поднять их со дна, а затем восстановить облик древнего судна. И здесь археологам приходится обращаться за помощью к людям, которые занимаются подъемом из морских глубин затонувших кораблей. Карта, составленная смотрителем маяка на острове Сейбл Дэвидом Джонсоном. На ней обозначены места кораблекрушений, начиная с 1800 года и до 1937 года. А ведь катастрофы происходили возле этого острова, прозванного «пожирателем кораблей», по меньшей мере с начала XVI столетия! Вверху и справа — жертвы острова Сейбл.

ЭПРОН — спасатель кораблей

Техника с каждым годом совершенствуется. Совершенствуется она и в спасательных работах, проводимых под водой. Прежде такие работы вели ныряльщики, потом — водолазы в костюмах. В наши дни созданы специальные подводные лодки с «механическими руками», манипуляторами. Они позволяют захватывать предметы, лежащие на глубине, недоступной ни аквалангистам, ни водолазам, и даже поднимать затонувшие суда. Летом 1969 года с помощью такой подводной лодки, вооруженной «механическими руками», был поднят буксир весом почти в сто тонн с глубины в 200 метров.

В нашей стране спасательными операциями под водой занимается организация «Совсудоподъем», продолжательница дела, более полувека назад начатого славным и ставшим легендою ЭПРОНом.

«Экспедиция подводных работ особого назначения» — так расшифровывается название ЭПРОН. 17 декабря 1923 года было «зачислено в списки и поставлено на все виды довольствия войск ОГПУ» спасательное судно «Кубанец» и объявлен штат ЭПРОНа на Черном море —58 человек.

Задача эпроновцев была ответственна и романтична. Предстояло поднять со дна Балаклавской бухты судно «Принц», затонувшее в прошлом веке. Считалось, что погибший корабль вез золото — жалованье британским войскам, осаждавшим Севастополь во время Крымской войны. Слитков этих на дне Балаклавской бухты эпроновцам, как и их предшественникам, итальянским и японским водолазам, найти не удалось. Скорее всего, потому, что их никогда на борту «Принца» не было. Легенда не только переименовала судно в «Черного принца», но и приписала ему золотой груз, не существовавший в действительности.

Однако поиски сокровищ на дне прошли не зря. Водолазы подняли много других предметов, порой представлявших большую ценность. И тогда Ф. Э. Дзержинский, главный начальник ЭПРОНа, решает, чтобы эпроновцы занялись поиском затонувших кораблей, механизмов и других объектов на дне моря. Страна в ту пору испытывала острую нужду в металлах. И вот за десять первых лет работы эпроновцы подняли из воды более 13 тысяч тонн черного металла, 4700 тонн брони, покрывавшей корпуса боевых судов, 1200 тонн цветных металлов и механизмы общим весом в две с половиной тысячи тонн.

Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

|

|