|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Компьютерра :: Нортон Андрэ :: Херберт Фрэнк Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Храм Диониса :: Рагнарёк :: Аквариумист :: Ифтах и его дочь :: Тюремные дневники :: Сказка про Evil Джека :: Ночной экспресс :: Сельский быт |

Отчаянное путешествиеModernLib.Net / Приключения / Колдуэлл Джон / Отчаянное путешествие - Чтение (Весь текст)

Джон Колдуэлл Отчаянное путешествие Мэри ПЕРЕД ОТПЛЫТИЕМ

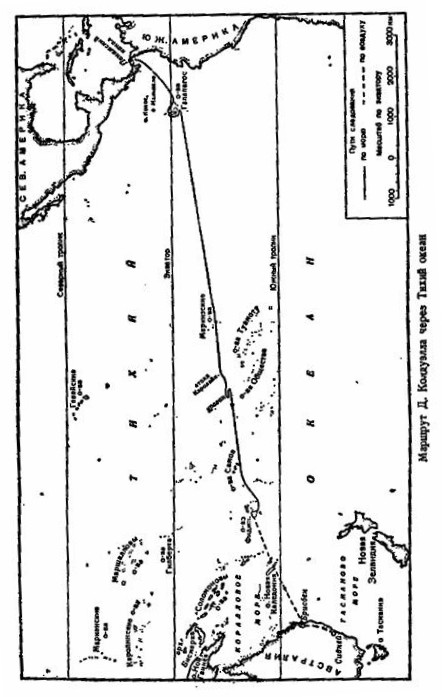

Яхта моя в полном порядке и готова к долгому и опасному пути. Мне предстоит проплыть от Панамы до Австралии восемь тысяч пятьсот миль по различным морям, через экватор, мимо тропических островов и рифов, сквозь ураганы и штили… и все это в одиночестве. Риск, разумеется, большой, но что поделаешь? Стечение обстоятельств, изменить которое не в моих силах, толкало меня на этот риск. Я должен был плыть – так мне тогда казалось. В моем распоряжении был маленький парусный тендер, купленный две недели назад в Бальбоа. Я не мог найти другого способа вернуться в Австралию, где за год перед тем в Сиднее состоялась моя свадьба. Был май 1946 года, война недавно кончилась. Пароходы ходили редко и без всякого расписания. Я застрял на американском континенте, Мэри, моя жена,– в Австралии. Она ждала меня в Сиднее, беспомощная и растерянная, а я все не приезжал, и разлука грозила затянуться до будущего года. Ничего удивительного – ведь судоходство почти прекратилось. Я делал все возможное, чтобы уехать к жене, но мне это не удавалось. Со времени женитьбы я объездил полсвета, пересек всю Америку и теперь очутился в Панаме; не найдя здесь попутного парохода, я купил маленькую яхту. Впервые я увидел «Язычника» у причала яхт-клуба в городе Бальбоа (Зона Панамского канала). Яхта была в полном порядке и готова выйти в море. Длина ее от носа до кормы по ватерлинии составляла немногим меньше двадцати шести, а наибольшая длина – около двадцати девяти футов. Ширина – десять футов, осадка – три фута десять дюймов. Высокомерно задирая нос навстречу волне, «Язычник», словно светский франт тросточкой, помахивал своей сорокафутовой мачтой. Низкий надводный борт придавал ему сходство с каноэ, а малейшее движение воды заставляло чутко вздрагивать. Рубка длиной около восьми футов расположена между мачтой и кокпитом и на восемнадцать дюймов возвышается над планширем фальшборта. Наверху – ничего, кроме этой рубки и такелажа. Палуба чистая и для своих двадцати девяти футов довольно просторная. Бушприт выдается на семь футов вперед, обеспечивая стоящим на нем кливером устойчивость на курсе. Паруса бермудские; корма, как и нос, острая для лучшей маневренности. У яхты был такой вид, что, даже у сухопутной крысы, вроде меня, не возникало сомнений относительно ее мореходных качеств. И хотя я плохо разбирался в яхтах – лишь раз в жизни довелось мне быть на борту небольшого парусного судна,– «Язычник» мне понравился. Я решил рискнуть и отправиться на нем к берегам Австралии. И вот уже две недели яхта принадлежит мне. На борту есть все необходимое для дальнего плавания, оснастка в полной исправности – нет никаких причин откладывать отплытие. После месяца вынужденного безделья в Панаме я горел желанием выйти в открытое море. Чем скорее я тронусь в путь, думалось мне, тем скорее встречусь с Мэри. Я не умел управлять парусным судном, но почему-то верил, что в свое время все уладится само собой. Главное – выйти в океан, где яхта с наполненными ветром парусами возьмет курс на юго-запад и помчится вперед, оставляя за кормой пенистый след. Вряд ли я отважился бы на такой риск, если бы не желание вернуться к жене. Но приближался день отплытия, и мной все сильнее овладевала тревога. Приключения притягивали меня к себе, как магнит. Проплавав три года на тяжелых грузовых судах и танкерах торгового флота, я ни разу не испытал романтики моря. Зато теперь эта романтика меня захватила: на собственной яхте я мог плыть куда угодно по просторам южных морей. Я стоял и глядел вдоль канала, туда, где открывалось море, такое тихое и спокойное с виду. Какие опасности подстерегают маленькую хрупкую яхту в ближайшие шесть месяцев? Я не мор предвидеть их, я мог только стремиться вперед, им навстречу, чтобы сократить расстояние между мной и Мэри. Не долго думая, я избрал, как мне казалось, самый простой и легкий путь. Ведь откажись я от этого путешествия, мне пришлось бы по-прежнему жить в разлуке с женой, которую я не видел вот уже целый год. В душе я всегда испытывал тягу к далеким, неизведанным местам. Когда Америка вступила в войну, я рассчитывал многое повидать, служа в рядах американской армии. Я просился в авиацию, но медицинская комиссия обнаружила у меня перфорацию барабанной перепонки. Я стал моряком и плавал матросом на судах торгового флота. За два года я дважды объехал вокруг света на американских и на иностранных судах. Потом мне надоели душные, грязные матросские кубрики и спесь судовых начальников. В январе 1944 года я ушел в Сиднее со шведского судна и поступил в австралийскую авиационную часть. За год я побывал в Брисбене, Даббо (Новый Южный Уэльс), Сиднее и Канберре. Там мы с Мэри и встретились. Это случилось на второй месяц моего пребывания в столице Австралии. Я совершил какой-то мелкий проступок и получил неделю гауптвахты. За эту неделю мне пришлось выполнить множество работ, например мыть полы в прихожих. Работал я под начальством офицера женского вспомогательного корпуса – голубоглазой миловидной девушки, подчиняться которой было даже приятно. Вскоре после этого мы объявили о своей помолвке. Через неделю мое звено было переведено в Сидней, где в феврале 1945 года я был демобилизован. Представитель американской военно-морской администрации тотчас же предложил мне поступить на одно из судов американского торгового флота в качестве матроса первого класса. Мне, однако, гораздо больше улыбалось стать студентом Сиднейского университета и продолжить образование, прерванное войной,– три года назад я учился в колледже Санта-Барбара (Калифорния). Как демобилизованный я мог при поступлении в университет воспользоваться льготами. Но война еще не кончилась, и людей на флоте не хватало. Мэри советовала мне принять предложение. Сама она уже третий год состояла в женском вспомогательном авиационном корпусе и намерена была служить там до тех пор, пока этого требует ее родина. На следующий день я уже был на американском транспортном судне типа «Либерти». Пыльный, ржавый, окрашенный в серый маскировочный цвет, этот транспорт взял курс на север в Таунсвилл, после чего зашел в четыре порта на Соломоновых островах. Вскоре мы были уже на Новых Гебридах, затем трижды останавливались на северном берегу Новой Гвинеи и окончательно разгрузились на островах Биак и Моротай. Потом транспорт принял на борт роту австралийских солдат и доставил их с Новой Гвинеи на Борнео. Там мы получили приказ идти в Брисбен за новыми подразделениями австралийских войск. Я попал в Брисбен в мае, почти через четыре месяца после разлуки с Мэри. В Америке это время – разгар весенней поры, в Австралии же май – холодный зимний месяц. Но любовь не разбирает времен года. Свадьбу мы отпраздновали в Сиднее, а затем вернулись в Брисбен. Наш медовый месяц длился три дня – в воскресенье после полудня я снова был на судне. Транспорт должен был доставить на Борнео очередную партию солдат и через шесть недель вернуться обратно. Такие рейсы ему предстояло совершать до самого конца войны. Мы с Мэри расстались без грусти, так как не подозревали, что ждет нас впереди. Прощаясь, мы надеялись встречаться каждые шесть недель, а когда война кончится, не расставаться никогда. Тяжело груженное судно медленно прошло вдоль Большого Барьерного рифа и, миновав Папуа, пустилось в далекий путь к Борнео. Около Маданга в ночной тьме на перегруженный транспорт обрушился жестокий ураган. До самого утра судно, потеряв управление, носилось по волнам во власти бушующего моря и свирепого ветра. На рассвете транспорт со всего хода врезался в берег Новой Гвинеи, к западу от небольшого тропического порта Финшхафен. Со времени нашего отплытия из Брисбена не прошло и недели. Нос судна на пятьдесят футов углубился в прибрежные заросли, ветви деревьев нависли над верхней палубой. Солдаты сошли на берег и рассыпались цепью перед транспортом, опасаясь, что мы попали на территорию, занятую японцами. Экипаж принялся за дело, пытаясь спасти судно. Якоря были брошены на землю, груз из передних отсеков трюма выкинут за борт. С кормы спустили буксирные концы, которые приняли судовые шлюпки. На юте был сложен груз и поставлены бочки с водой, чтобы увеличить осадку кормы и, подняв нос, освободить его от коралловых тисков. Через пять дней при помощи трех шлюпок, дав «полный назад», судно сдвинулось с места и, зарываясь осевшим носом в воду, поплелось в соседний с Финшхафеном порт Лангемак. Там судно осмотрели, заделали зияющие пробоины в носу цементом. Из Лангемака мы поплыли во Фриско[1]. На третью ночь помощнику капитана показалось, что он видит берег. На деле это был небольшой торпедный катер. Пришлось дать задний ход; транспорт содрогнулся, словно от удара гигантского тарана. Цементные заплаты треснули, и нос судна зарылся в воду. С большим трудом мы добрались до Мануса (острова Адмиралтейства). Через тридцать дней американское военное судно взяло на буксир наш транспорт, лежавший в сухом доке. Все усилия отремонтировать транспорт оказались тщетными, и его нелегко было отбуксировать через Тихий океан в Америку, чтобы там схоронить на корабельном кладбище. Сойдя с него в последний раз на берег, я нанялся грузчиком в порту Сан-Педро. Работая там, я мог следить за приходящими в порт пароходами. Недели через две я был принят матросом первого класса на танкер, шедший в Мельбурн. В эту ночь я.был уже на пути к Мэри. Прошло еще две недели. Стоял август. Война только что кончилась, и на танкере царило радостное возбуждение, матросы делились друг с другом своими планами. Для многих из нас это плавание должно было стать последним перед возвращением к мирной жизни. Танкер оставил позади Самоа, неделя пути отделяла нас от Порт-Филиппа. Еще неделя – и я увижу Мэри. Трудно было поверить, что после трех с половиной месяцев разлуки мы снова будем гулять по знакомой Флиндерс-стрит в Мельбурне. В ту же ночь, пока я предавался мечтам о нашей встрече, капитан танкера получил приказ изменить курс и доставить груз нефти в Манилу. Простояв две недели в Маниле, танкер пошел через Панамский канал в Техас-Сити. Но из Панамы нас послали на остров Аруба (Нидерландская Вест-Индия). В Ораньестаде танкер припал к грязным, вонючим нефтехранилищам, как поросенок к раскормленной матке, и высосал оттуда сто двадцать пять тысяч баррелей[2] мазута. Повинуясь приказу, он направился в Гонолулу, а затем в Иокогаму. Две недели мы пробыли в Иокогаме, неделю в Нагойе, восемь дней в Йокосуке, после чего прибыли в Шанхай. Мы стояли девять дней на быстрой реке Хуанпу, а вокруг то и дело сновали бесчисленные сампаны и джонки. Потом мы прошли к мутной Янцзы, через Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Пройдя за двадцать восемь дней десять тысяч миль по Тихому океану, танкер вернулся в Панаму. Простояв здесь несколько дней, наше огромное черное судно направилось к соседнему с Арубой острову Кюрасао. Затем мы пересекли Атлантический океан и, пройдя Бристольский канал, остановились в английском порту Эйвонмут. А через две недели, 1 апреля 1946 года, я сошел на берег уже в Нью-Йорке. Списавшись с танкера, я стал изыскивать способ вернуться к Мэри, не теряя времени понапрасну. Пароходные компании не могли доставить меня в Австралию ни в качестве пассажира, ни в качестве матроса. Представители Красного Креста сочувственно выслушали меня, но и они ничего не могли поделать. Объединенное бюро по найму моряков запросило все свои агентства, но безрезультатно. Никто не мог мне помочь: лишь несколько пароходов курсировало между Америкой и Австралией, все они в это время, находились уже в пути и должны были вернуться лишь через несколько месяцев. «Попытайте счастья во Фриско»,– посоветовали мне. Я добрался до западного побережья на попутных автомобилях. Это оказалось быстрее, чем ехать автобусом или поездом, и, кроме того, я экономил деньги на проезд от Америки до Австралии. Наличными у меня было тысяча шестьсот долларов, то есть около половины заработанных на танкере денег; вторую половину я положил в банк. В Сан-Франциско, разыскивая попутный пароход, я испытал те же затруднения, что и в Нью-Йорке. Четыре дня спустя, запорошенный пылью шести штатов, я уже шагал со своим морским сундучком по многолюдной Кэнелстрит в Новом Орлеане. Здесь я снова попытался найти пароход, идущий в Австралию. За два дня я обошел все бюро по найму моряков и пароходные агентства. Самое большее, чего мне удалось добиться,– это разрешения через два месяца уехать пассажиром в Панаму на пароходике, который шел туда за бананами, и то при условии, если получу визу. В конце концов, придя в отчаяние, я устроился помощником кока на военный транспорт, следовавший через Пуэрто-Рико в Панаму. Очутившись в Зоне Панамского канала, я собрал свое имущество и на рассвете сбежал с корабля, удачно проскользнув мимо таможенной стражи. Я надеялся сесть на один из английских пароходов, следующих в Австралию или к какому-нибудь из островов Малайского архипелага, откуда можно было бы добраться до Сиднея. Но, увы, расчеты мои не оправдались. Судоходство замерло. Я обошел все пристани от Кристобаля до Бальбоа без всякой надежды на успех. В конце концов я тайком пробрался на голландский пароход, шедший в Индонезию, но по чистой случайности меня там быстро нашли. Пароход плыл по каналу, когда неожиданно засорился гудок. Механик поднялся к трубе, чтобы исправить повреждение, и заметил в темной высокой нише мою скрюченную фигуру. Посветив фонариком, он увидел у меня в руке ломоть хлеба и бутылку воды и удивился присутствию постороннего на этом судне, никогда не бравшем пассажиров. Лоцман отвез меня на берег, и я предстал перед суровыми иммиграционными властями. Моя история не вызвала никакого сочувствия. Меня поместили в пустой домик, обнесенный изгородью, где я должен был сидеть до тех пор, пока на какой-нибудь проходящий по каналу пароход не потребуется матрос. В этой «тюрьме» я познакомился с Джорджем, австралийцем, отчаянным парнем, который исколесил весь свет и теперь горел желанием вернуться на родину. В Шотландии он опоздал на австралийский пароход, а потом по состоянию здоровья не смог устроиться в английский торговый флот и был лишен всякой возможности вернуться в Австралию. Денег у него не было, и он спрятался на английском судне. Его вскоре нашли, и, когда пароход пришел в Панаму, капитан сдал Джорджа местным властям, которые поступили с ним так же, как и со мной. Джорджа должны были отправить в Англию и судить за то, что он тайком пробрался на корабль. В первый же день мы принялись ломать голову, изыскивая способ вырваться на волю. Терять нам было нечего. Я знал, что меня сдадут на первый же проходящий пароход, капитан которого заявит, что ему нужны матросы. Шансы на то, что пароход этот пойдет в Австралию или куда-нибудь по соседству от нее, были незначительны, и даже более того – они равнялись нулю. Скорее всего я окажусь на борту какой-нибудь ржавой посудины, которая завезет меня на край света. Когда Джордж предложил найти шлюпку и «переплыть эту проклятую лужу», такая мысль мне очень понравилась. Я уже знал, что в Бальбоа продается небольшой тендер. Услышал я об этом на борту «Воли ветров» – яхты Кима Пауэлла, на которой побывал недавно, бродя по набережной. Ким, старый морской волк, долго плававший по Карибскому морю и превосходно знавший парусное дело, объявил, что тендер ему нравится; для меня этого было достаточно. Я рассказал обо всем Джорджу, и мы решили купить яхту. Вечером мы перелезли через ограду и разыскали хозяина яхты, запросившего с нас тысячу долларов. Я заговорщически подтолкнул Джорджа и принялся рассказывать, как я плавал на гоночных яхтах у Гонолулу и вдоль всего калифорнийского побережья. Я сообщил также, что Джордж в качестве штурмана и помощника капитана плавал на небольшой двухместной яхте по Тасманову морю до Новой Зеландии. Проторговавшись до двух часов ночи, мы стали собственниками яхты и ушли радостные и сияющие. Утром я заявил местным властям, что являюсь владельцем судна, которое стоит у причала яхт-клуба в Бальбоа, и намерен вернуться на борт. Я заверил их, что через некоторое время смогу представить необходимые документы и объяснить причины, вынуждающие меня на собственный страх и риск плыть в Австралию. Сначала они колебались, но, видя, что я полон решимости, согласились отпустить меня, как только я сумею подтвердить свои слова. Мы договорились с Джорджем, что я подготовлю яхту, которую мы еще не видели, к отплытию, а он взойдет на борт в последнюю минуту, перед самым выходом в море. Ночью мы снова перелезли через забор и пошли взглянуть на свое приобретение. В яхт-клубе нам указали какую-то расплывчатую тень около пирса – это и был «Язычник». Мы подплыли к нему на лодке и при свете карманного фонарика осмотрели палубу, оснастку, трюм. Никогда еще двадцать девять футов не казались мне такими короткими; Джордж, вероятно, испытывал то же чувство. Во всяком случае, осмотрев яхту и увидев, что она собой представляет, он стал больше говорить о предстоящем суде, чем о нашем путешествии. Он надеялся, что приговор не будет слишком суров. Я не стал смущать Джорджа вопросом, поедет ли он со мной.

На следующий день иммиграционные власти с большой неохотой выпустили меня на свободу. К тому времени сообщения обо мне уже появились в газетах. Люди приходили на пристань, глядели, как я привожу яхту в порядок, и покачивали головами. Но я не обращал на них внимания: я был владельцем яхты, гордился этим и, стремясь быстрее подготовить ее к путешествию, целиком ушел в работу. Вскоре я объявил, что хочу взять с собой кого-нибудь, желательно человека, умеющего управлять яхтой, так как сам я в парусах ничего не смыслю. Но до последней минуты я мало интересовался тем, кто будет моим товарищем. Претендентов оказалось трое. Первым пришел Джим, демобилизованный матрос. Его жена тоже была в Австралии, в Мельбурне, и никак не могла выехать оттуда; он не виделся с ней уже семнадцать месяцев. Как и я, Джим безуспешно пытался найти попутный корабль. Он всерьез подумывал о том, чтобы сесть в спасательную шлюпку и выйти на ней в океан; в это время он и услышал о моей затее. Договорившись предварительно по телефону, мы встретились в баре в Бальбоа. Джим тоже никогда не плавал под парусами, но твердо верил, что «нет такой вещи, которую два американца не смогли бы сделать: там, где не справится один, поможет другой». Джиму не терпелось увидеть яхту, и я предложил пойти взглянуть на нее. Этого делать не следовало, нужно было промолчать и привести его на судно лишь перед самым отплытием. Когда я показал Джиму тендер, он решил, что я его разыгрываю: до последней минуты он был убежден, что речь идет о большой яхте, длиной футов в пятьдесят, стоявшей рядом с «Язычником». Не найдя на яхте камбуза и ванной, Джим скривил губы и заметно приуныл. Когда мы расставались, я понял, что больше не увижу его. Имя второго претендента я так и не узнал – на яхте он долго не задержался. Он заявил, что «ищет приключений», но лишь таких, какие он испытал, когда служил в торговом флоте. Я давно привык к тому, что какой-нибудь третий помощник капитана небольшого торгового судна носит на себе не меньше золотых галунов, чем капитан «Куин Мэри». Мой предполагаемый спутник оказался человеком именно такого сорта. Он рассыпался в похвалах при виде огромной яхты и поинтересовался, скоро ли мы отправимся. Я объяснил ему, что моя яхта всего двадцати девяти футов длиной, а отплывем мы, как только он перевезет свое имущество.

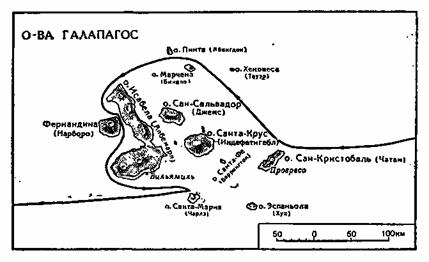

Он никак не мог примириться с мыслью, что «Язычник» в самом широком месте всего в два раза шире обыкновенной кровати и только в четыре раза длиннее ее. Места для «приключений» оказалось маловато. Наконец появился и третий претендент, вернее, сразу двое,– то были близнецы, способные лишь бездельничать да любоваться красотой южных морей. Я сразу решил взять их и вряд ли сделал бы лучший выбор (разве что принял бы на борт капитана, обогнувшего на паруснике мыс Горн). Это были два котенка, изгнанные за ненадобностью из близлежащей механической мастерской. Увидев их, я забыл все сомнения и разочарования последних дней и решил, что котята вполне заменят мне экипаж. Я надеялся, что по объявлению в газете ко мне придет хотя бы неопытный моряк. Я мечтал о товарище – все равно, будет ли он черным, белым, красным или желтым. Только бы он не оказался желторотым и не вздумал на другой же день вернуться обратно. Но когда двадцать четвертого мая, через две недели после покупки яхты, ко мне никто не пришел, я погрузил последние припасы, привел в порядок оснастку и стал ждать благоприятной погоды. Время летело быстро. Я знал, что сейчас над Тихим океаном небо сияет голубизной и такая погода продержится до октября, а потом начнутся штормы. В моем распоряжении было четыре месяца – время, достаточное, чтобы доплыть до Тасманова моря и до Австралии, если отправиться в путь немедленно. Я распрощался со всеми знакомыми. Перед самым отплытием мои доброжелатели навалили на пристани целую гору книг, журналов, продуктов, кухонной утвари и посуды. Вечером, стоя на палубе, я с наслаждением вдыхал чистый, прохладный воздух. Ночь была светлая и звездная, с севера дул свежий, ровный ветерок. В ПУТЬ Ближайшей моей целью после отплытия из Панамы были острова Галапагос, расположенные примерно в тысяче миль к юго-западу от Панамы. Если же я пройду мимо Галапагоса (а это казалось мне вполне возможным, так как я не знал навигации и не имел времени основательно изучить ее), то возьму курс на Маркизские острова, еще на три тырячи миль западнее. Снова и снова я размышлял, как поднять паруса и благополучно провести яхту по фарватеру. Целую неделю я дрожал, думая о первых минутах после отплытия. Как будет вести себя яхта, когда я подниму паруса? У меня была книжка с заглавием «Как управлять парусным судном». Каждый день я открывал ее, запоминал специальные термины и мысленно рисовал себе порядок постановки парусов. В такие минуты я весь как-то съеживался и казался себе маленьким и беспомощным. Начало путешествия я продумал в мельчайших подробностях: оттолкнувшись от буя, бросаюсь к свернутым парусам. Отплывать я буду, конечно, рано утром. Подниму сперва кливер, потом стаксель, потом грот… все, как написано в книге. Если ветер будет с севера, «Язычник» сразу ляжет фордевинд. Если, наоборот, ветер будет южный, я поведу яхту, лавируя от одного берега канала к другому. Несмотря на отсутствие опыта, я надеялся вывести яхту в океан при любом ветре. Час отплытия приближался. Наступило двадцать пятое мая, суббота. С юга дул легкий ветер. Мое суденышко и я сам были в полной готовности. В шесть утра я уже вышел на палубу, так как намеревался пройти канал прежде, чем появятся другие яхты. Я не хотел, чтобы люди видели мои первые попытки справиться с парусами и румпелем. По той же причине я отказался от пробного плавания по заливу. Знатоки в форменных фуражках, развалившиеся в креслах около яхт-клуба, обрушили бы на меня целый поток «соленых» острот при любом маневре, не соответствующем их аристократическим спортивным приемам. Втащив наверх маленький ялик, я закрепил его у правого борта рядом с рубкой, снял чехлы с парусов, освободил фалы и шкоты. Потом я завел мотор, и винт начал медленно вращаться. Тогда я побежал на нос и стал возиться со скобой, прикреплявшей якорную цепь к бриделю буя. Через несколько секунд «Язычник» был свободен и медленно двинулся вперед. Встав у румпеля, я направил яхту по каналу. Я решил не поднимать пока паруса, и «Язычник» медленно шел только на моторе. Закрепив румпель, я поспешил на нос, чтобы подготовить якорь на случай необходимости. Цепь намоталась на якорь и, запутанная, валялась возле переднего люка. Я поднял якорь, потянул за цепь, чтобы распутать ее, и хотел положить якорь поближе к клюзу. В это мгновение палуба слегка накренилась, я споткнулся о погон и спиной шлепнулся в воду. Якорь сразу же увлек меня вниз. Выпустив его, я вынырнул на поверхность. Когда я вновь обрел способность видеть, «Язычник» был уже довольно далеко и плавно скользил к стоявшим на бриделе яхтам. Цепь продолжала с грохотом разматываться. Когда якорь достиг дна, она натянулась, «Язычник» повернул и начал кружиться вокруг якоря. Пройдя рядом с буем, оц едва не задел ближайшую яхту и поплыл по течению. Якорь волочился по дну. «Язычник» двигался туда, где тесно стояли в ряд лодки и яхты. Я рванулся вперед. Энергично рассекал я руками воду, не поднимая головы. Когда я снова поднял голову, яхта уже плыла по ветру. Внезапно мне пришлось остановиться. Яхта развернулась и, слегка задев буй, быстро двинулась прямо на меня. Я метнулся в сторону, и волна, поднятая ее носом, плеснула мне в лицо. Выбрав момент, я ухватился за вант-путенсы и вскарабкался на палубу. Повернув румпель, я направил яхту на свободное пространство, где можно было остановиться и прийти в себя. Натянув якорную цепь, «Язычник» повернулся и кормой вперед двинулся к месту скопления лодок. В панике я заглушил мотор и тут же пожалел об этом. Теперь все зависело от якоря. Но выдержит ли цепь? «Язычник» продолжал двигаться вспять. Лодки все ближе, ближе. Я решил бежать вниз и снова запустить мотор. «Язычник» проплыл мимо причала и поравнялся с первыми лодками. Тут я вспомнил о парусах, подскочил к мачте и принялся тянуть фалы грота. Тяжелая белая парусина шелестела и билась на ветру, вскоре она наполнилась ветром, раздулась, и шкоты сразу вытравились. Я бросился к румпелю. «Язычник» шел крутым бакштагом правого галса. Повернув румпель, я обогнул лодки. Внезапно из головы у меня вылетело все, что я вычитал в книге об управлении яхтой. Я похолодел от страха и стал растерянно хвататься за такелаж. Помнится, я был поражен внезапной скоростью яхты и ничего не мог понять. В это время цепь снова натянулась, секунду яхта постояла на месте, затем опять рванулась в сторону, тяжелый гик с шумом перекинулся с правого борта на левый. Я вовремя пригнулся, не то он сбросил бы меня в воду, кинулся вперед, освободил якорь и вытащил его на палубу. Потом я выбрал шкоты; «Язычник» лег на левый галс, поймал ветер и заскользил мимо яхт к фарватеру. Тем временем на пирсе собралось уже много яхтсменов, намеревавшихся выйти на прогулку. Эти спецы по прибрежному плаванию всегда придирчиво следили за всем, что происходит на канале, и многие из них стали свидетелями моих первых неудач. Чтобы восстановить свою репутацию, я решил вывести яхту в океан по всем правилам морского искусства. Я шагнул вперед, поднял и туго натянул стаксель-шкот, потом ненадолго вернулся к румпелю. Вскоре на носу взвился и кливер. Теперь «Язычник» выровнялся и стал под правильным углом к ветру. Скорость его была около пяти узлов. Когда яхта приблизилась к песчаной мели у входа в канал, я, как предписывало руководство, налег на румпель и привел яхту к ветру. «Язычник» рыскнул, паруса заполоскали, но он тут же лег на прежний галс. Когда «Язычник» набрал скорость, я снова положил руль на ветер. Яхта повернула, постояла на месте и опять, как и в первый раз, увалилась на прежний галс. Я снова стал набирать скорость. Внезапно яхта остановилась и стала мерно раскачиваться, словно повиснув на проволоке. При этом она накренилась самым нелепым образом. Котята карабкались вверх по наклонившейся палубе. Я подхватил их и швырнул в люк на койку. Убрав все паруса, я запустил мотор и дал полный назад. Никакого результата. Я потащился на нос, спрыгнул в мелкую воду, уперся плечом в форштевень и изо всех сил навалился на него. Нажал раз, другой. Потом передохнул несколько минут, глядя, как уходит отлив, и размышляя о том, что скоро яхта окажется на сухом месте. И все это перед самым яхт-клубом! В отчаяньи я вскарабкался на палубу и принялся ругать мель на чем свет стоит. Но тут пришло неожиданное избавление: волна, поднятая проходившим пароходом, подхватила яхту и снова опустила ее на песчаное дно. Я включил мотор, дал задний ход, спрыгнул в воду и, когда подошла новая волна, снял яхту с мели. Поднявшись на яхту, я пробрался к румпелю по заваленной парусами палубе. Не рискуя больше ставить паруса, я повел яхту по каналу в открытое море, где было больше простора для моих экспериментов. Когда яхта покидала Панаму, на ее палубе валялась груда мокрых парусов, гик раскачивался из стороны в сторону, фалы болтались на ветру, но все-таки «Язычник» бодро вышел в океан. ***

Наступил вечер. Я был один в открытом море. «Язычник» медленно пробирался во влажном мраке, словно ощупью отыскивая путь. Я напряженно всматривался и вслушивался в темноту, боясь пропустить сушу. Котята мирно дремали у меня на коленях, не подозревая о моей тревоге. Опершись на румпель, я тщетно надеялся увидеть в кромешной тьме путеводный огонек. Я потерял ориентацию. Три часа назад я был уверен, что знаю, где нахожусь, но теперь яхта то и дело меняла курс, и я растерянно оглядывался по сторонам, надеясь увидеть или отыскать на слух какую-нибудь гавань, где можно было бы стать на якорь, отдохнуть и поразмыслить, как.быть дальше. Минувший день принес немало сложных вопросов. По моим расчетам, я удалился от берега миль на пятьдесят-шестьдесят и где-то недалеко от меня, как я надеялся, находился Педро Гонсалес – один из Жемчужных островов. Часы показывали десять. Я обессилел от голода и непривычной возни с парусами. Весь день я ставил и убирал их, пробовал идти различными галсами, брал первые и вторые рифы, плыл по течению и бесцельно носился по морю. К вечеру я ближе познакомился с яхтой, но все же чувствовал себя довольно неуверенно. Я все еще знал ее недостаточно. Незаметно подкрались сумерки. К тому времени я очутился на одном из оживленных морских путей, а ведь мне необходимо было хорошенько отдохнуть за ночь. В сумерках островок Педро Гонсалес казался голубым пятном на горизонте, которое быстро таяло в темноте. Поставив все паруса и запустив мотор, я, вероятно, успел бы до темноты подойти к острову так близко, что стать на якорь было бы совсем нетрудно. Но я замешкался в надежде, что вскоре после наступления сумерек поднимется ветер и я мигом буду у берега. Вместо этого наступил штиль, паруса заполоскали, блоки заскрипели, и «Язычник» потерял ход. Не убирая парусов, я включил мотор и неуверенно повел яхту вперед. Внезапно я услышал частые удары волн, перемежавшиеся время от времени почти полной тишиной. Я стал внимательно вслушиваться и вглядываться в ночь. Что-то, что было чернее мрака, надвигалось на меня, и вскоре шум стал явственнее. Я различал лишь скалы, высившиеся на берегу острова и заслонявшие звезды. Временами волны, набегая на крутой берег, разбивались об него, шум прибоя становился все громче. Мыс приближался. Я положил руль право на борт и увидел другую бесформенную тень на левом траверзе. Развернувшись, направил яхту между двумя темными тенями, рассчитывая подойти поближе к берегу и там при помощи лота отыскать удобную стоянку. По мере того как «Язычник» медленно продвигался вперед, шум прибоя нарастал. Слева, почти у самого борта, курчавились серые буруны, но мне казалось, что до них еще довольно далеко. Впереди огромные волны с шумом разбивались о скалистую отмель. Воздух был влажный, словно насыщенный водяной пылью. Да, за один день плавания нельзя научиться чувствовать опасность так, как ее чувствует опытный моряк. Я зажег карманный фонарик и несколько раз мигнул им. Внезапно из темноты послышались громкие крики: «No pase роr aquil. Piedrasl Peligrosoh»[3]. Скалы! В ужасе я резко положил руль на правый борт. Яхта остановилась. Вокруг пенилась и бурлила вода. Выключив мотор, я подбежал к мачте, отдал фал и убрал грот. Через мгновение почти не сознавая что делаю, я бросил якорь, который достиг дна на глубине десяти морских саженей. Подводные скалы были уже у самого форштевня. По обе стороны от меня волны плескались о. камни, и я больше часа просидел на палубе дрожа от страха, хотя «Язычник» спокойно стоял на якоре. Рыбаки метисы подплыли ко мне на своих хрупких челноках. Взобравшись на борт, они заверили меня, что яхта находится сейчас в полной безопасности. Дрожащий свет фонарика освещал их бородатые улыбающиеся лица. Скоро они уехали. Сидя на палубе, я глядел на бурлящую воду и в раздумье прислушивался к ее зловещему шуму. Я вспоминал минувший день и те уроки, которые он мне принес, пытался представить себе, что ждет меня впереди, когда я окажусь один в океане. Чем дольше я размышлял, тем яснее мне становилось, что я не подготовлен к такому путешествию. Я не знал свою яхту и не умел управлять ею – первый же день показал это с полной очевидностью. Мне следовало попрактиковаться неделю, а то и две. Следовало провести это время так, как я провел сегодняшний день – тогда я хорошо изучу своё судно, все его особенности и смогу уверенно управлять им. Я решил сделать это в водах острова Педро Гонсалес, используя его в качестве базы и крейсируя вдоль всей цепи Жемчужных островов. Осветив фонариком карту, я нашел в тесной кучке островов превосходное место для осуществления этого плана. Там были удобные гавани для упражнения в постановке на якорь, узкие проливы, где так трудно лавировать, мели, рифы и островки, которые надо было научиться обходить. Я с нетерпением ожидал рассвета, чтобы приняться за дело. Спускаясь в каюту, я чувствовал, что избавился от неуверенности, так долго не покидавшей меня. Теперь, наконец, я сумею как следует потренироваться. Я научусь всему, что необходимо, а затем с легким сердцем выйду в океан. Возясь с парусами и румпелем, я целый день почти ничего не ел и теперь вдруг почувствовал, как от голода у меня сводит желудок. Готовя себе пищу, я не придерживался какого-либо определенного рациона. Когда наступало время еды, я просматривал список съестных припасов и выбирал себе что-нибудь по вкусу и настроению. Затем принимался обшаривать вещи, пока не находил то, что мне было нужно. Я решил вести тщательный учет всех запасов, чтобы в любую минуту знать, чем я располагаю. Закупая продукты, я руководствовался примерно теми же соображениями, что и человек, отправляющийся в охотничью экспедицию. Однако охотничьи экспедиции обычно бывают непродолжительны, а мое путешествие могло затянуться на четыре с лишним месяца. Я старался приобретать продукты вкусные и вместе с тем недорогие, которые нетрудно приготовить и можно хранить долгое время. Я погрузил на яхту по одному галлону[4] риса, муки, толокна, кукурузной муки, чая, кофе, меда, джема, маргарина и сахара. Я измерял продукты галлонами только потому, что единственная тара, которую мне удалось раздобыть в яхт-клубе,– это дюжина бутылок из-под сидра вместимостью в один галлон каждая. Герметические ящики для хранения продуктов были мне не по карману, поэтому я воспользовался бутылками: наглухо заткнув их пробками, завернул бутылки в одеяла и разместил их под койками. В две из двенадцати бутылок я насыпал сахару. Вместо хлеба я захватил большой жестяной ящик твердых флотских галет. Хозяйки, жившие близ набережной, снабдили меня множеством банок вместимостью в одну кварту[5], и я положил туда чернослив, сушеные яблоки и персики. С потолка каюты свисали свиная грудинка и большой окорок, они раскачивались в такт движению судна и наполняли помещение аппетитным запахом. Но основная часть моих запасов состояла из двухсот сорока восьми больших банок с консервами. Я предпочитал именно большие банки: несколько поворотов консервного ключа – и вот уже готов сытный обед или завтрак. У меня был широкий выбор продуктов – от кетчупа до рыбных консервов для котят. Больше всего я любил бобы со свининой. Морская жизнь возбуждает аппетит и меняет обычные вкусы. Самая грубая пища кажется превосходной. У меня не было ни желания, ни времени готовить сложные, изысканные блюда. Средства позволяли мне приобрести лишь самые простые и необходимые припасы. К тому же чувствовал я себя превосходно и не мог пожаловаться на отсутствие аппетита, поэтому меня интересовало скорее количество, а не качество пищи. Маленький низкий столик в левом заднем углу каюты служил кухней. На нем стоял небольшой примус – сложное приспособление, работавшее на смеси сжатого воздуха и керосина. Примус можно было быстро разжечь, и я варил на нем великолепную уху. Кроме банок, панамские хозяйки подарили мне кастрюли и горшки, а также несколько старых разрозненных ножей и вилок. Все это хранилось на «кухне», и если мне надоедало есть холодные консервы прямо из банки, я имел возможность сервировать стол по всем правилам. С самого начала меня серьезно беспокоила проблема хранения питьевой воды. Какой-то яхтсмен дал мне два десятигаллонных молочных бидона, которые я наполнил водой и привязал в рубке к мачте. Потом я раздобыл два дубовых бочонка – на четыре и на десять галлонов. На скалах у выхода из гавани я подобрал авиационный бак для горючего вместимостью в пятнадцать галлонов. Затем я приобрел шесть пятигаллонных канистр по пятьдесят центов за штуку – одну из них я использовал под керосин, а в остальные налил воды. Кроме того, я купил на военном складе два десятигаллонных бочонка, заплатив неслыханно высокую цену – по пять долларов за каждый. В полученные от хозяек банки я тоже налил три галлона воды и поместил их под передней койкой. Таким образом, в день отплытия на яхте было свыше девяноста пяти галлонов воды. Для небольшого судового двигателя системы «кермат» я захватил восемьдесят галлонов бензина. Двадцать галлонов я залил в специальный бак на юте, шесть канистр стояли в кокпите, две были привязаны к мачте на палубе, еще две закреплены у ахтерштевня, а одна – принайтовлена к комингсам кокпита. Кроме запасов продовольствия и горючего, на яхте было еще много всякой всячины: походная аптечка, приобретенная на распродаже армейских излишков, большой дамский несессер и другие подарки, вроде нейлоновых вещичек, для Мэри, порошок для выведения блох у котят, два новых с иголочки костюма, пальто и шляпа, в которых я намеревался предстать перед женой в Сиднее, надувная спасательная лодка, блесна для ловли акул и две нехитрые остроги, при помощи которых я надеялся разнообразить свой рацион свежей рыбой. Была у меня и маленькая библиотечка, около двадцати пяти книг,– почти все они были мне подарены. В это число входили журналы и комиксы. Комиксы я бы с удовольствием выбросил, но подумал, что смогу по пути отдать их каким-нибудь любителям подобного чтения. Свои пожитки я уложил в матросский сундучок, оставшийся у меня еще со времени службы в торговом флоте. У меня было семь хлопчатобумажных костюмов цвета хаки, несколько непарных рубашек и брюк, башмаки и штормовка. Я взял с собой множество навигационных инструментов, с которыми совершенно не умел обращаться, рассчитывая, что в океане у меня будет достаточно времени на практике изучить мореходное дело. Моих запасов, по самым примерным подсчетам, должно было хватить по меньшей мере на четыре месяца. Если я буду ловить рыбу или по пути запасаться провизией на островах, то продержусь и все пять. Это казалось мне более чем достаточным, так как через четыре месяца я надеялся быть уже в Сиднее. ПРАКТИКА Жемчужные острова – невысокие, лесистые, расположены они в юго-восточной части Панамского залива. В бедных, но живописных деревеньках, сильно удаленных друг от друга, живут люди, в чьих жилах течет индейская, негритянская и испанская кровь. Они влачат жалкое существование, собирая дикие тропические фрукты и овощи и ловя рыбу, которой так много в прибрежных водах. Деревушки расположены в подветренной части острова, обычно у небольших заливов. В первую ночь я бросил якорь в заливе Перри у острова Педро Гонсалес. Рано утром я снова поднял паруса. Свежий, насыщенный дождевой влагой ветер погнал яхту на восток, и я стал подыскивать удобную бухту, в которой можно было бы стать на якорь. Вскоре у острова Сеньора я заметил песчаную косу и начал маневрировать, пытаясь подвести к ней яхту. Стоя на корме, я ногой поворачивал румпель и непрерывно измерял глубину ручным лотом. Выбрав подходящий момент, я привел яхту к ветру, положил руль на наветренный борт, и паруса заполоскали. Я отдал якорь и освободил цепь, которая с грохотом поползла в клюз. Потравив дирик-фал, я убрал грот, потом отдал фалы кливера и стакселя, рывком спустил стаксель и поспешил на нос, чтобы убрать и аккуратно сложить кливер. Яхта стояла на якоре! И так как я проделал все это очень легко, уверенности у меня прибавилось. Я решил спуститься вниз и сделать запись в судовом журнале. Но не тут-то было: голыми ступнями я ощутил подрагивание палубы и понял, что киль бьется обо что-то твердое.

Как выяснилось, я забыл закрепить якорную цепь, она размоталась до конца, и яхту понесло кормой к берегу. Дождь хлестал как из ведра, вода заливала палубу, не успевая стекать за борт. Море вокруг так и бурлило. Когда я понял, что сел на мель у этого голого, необитаемого островка, дождь впервые показался мне холодным. Был отлив, вода быстро убывала, и через два часа «Язычник» сидел на мели уже всем днищем. Устроившись на поручнях, я грелся в лучах солнца, проглянувшего сквозь тучи, и пытался найти какой-нибудь выход. Котята, вымокшие и жалкие, как крысы, понуро ползали у моих ног и, сочувствуя моему горю, скребли когтями накренившуюся палубу. Мне подумалось, что вот и конец моему путешествию. Я уже слышал торжествующие голоса недоброжелателей: «Вот видите, так я и знал!». Думал я о жене и о том, как вернусь в Панаму без яхты. Несколько часов просидел я на палубе, надеясь, что из-за мыса вдруг появится какой-нибудь корабль и снимет меня с мели. Начался прилив, и нос яхты стал слегка раскачиваться: ясно было, что либо он скоро совсем зароется в песок, либо его занесет ближе к берегу. Вода подбиралась к палубе, она лизала борт, словно ощупывала его. Злой и растерянный, я решил бороться до конца. Большую часть груза я перенес на берег, прихватив заодно и котят, после чего нос приподнялся и яхта немного выровнялась. Я подставил под носовую часть яхты бочонок с водой, рванул изо всех сил якорную цепь, завел маленький мотор и, когда он затарахтел, пустил его на полную мощность. Вода продолжала прибывать, и я рассчитывал, что яхта скоро снимется с мели. Спрыгнув в воду, где мне было почти по пояс, я всей тяжестью навалился на ахтерштевень. Нос был свободен, но корма прочно застряла в песке. Тогда я перенес часть груза с юта на бак. Никакого результата. Прилив кончился, и я решил: теперь или никогда! До отказа повернув рычаг двигателя, я спрыгнул в воду и, напрягая все силы, снова попробовал сдвинуть с места махину весом в три с половиной тонны. Яхта поддалась на дюйм-другой, потом снова застряла. Я передохнул минутку и опять взялся задело. Дюйм… еще дюйм.., два дюйма… Вконец обессиленный, я прислонился спиной к яхте и уперся ногами в дно. «Язычник» сдвинулся, скользнул вперед и наконец снялся с мели. Судно было спасено. Посадка на мель была далеко не единственной ошибкой, совершенной мной за ту неделю, которую я провел у Жемчужных островов. У меня было немало промахов. Однажды в сумерках я принял песчаные шхеры близ острова Виверос за грязное пятно на воде, нос «Язычника» с размаху наскочил на песок и высоко задрался кверху. Лишь переждав отлив, мне удалось сняться и выйти на глубокую воду. Потом произошел случай в Кассайе. Я выбрал место для якорной стоянки у самой деревни, под прикрытием песчаной косы, на глубине двух саженей. В этом и была моя ошибка – в водах, где при отливе уровень понижается на шестнадцать футов, я стал на такой маленькой глубине. Ночью меня разбудил толчок. По накренившимся еланям каюты, перешагивая через беспорядочно разбросанные вещи, я добрался до люка и увидел, что «Язычник» сидит на мели, глубоко погрузившись в вонючую трясину. Меня окружал сонм каких-то жутких теней, кое-где дрожали тусклые блики лунного света. Нужно было приниматься за работу. Пришлось бродить до колен в вонючем иле, выравнивая яхту разгружать ее, чтобы, когда наступит прилив, она не затонула. Через три часа, голый и весь облепленный грязью, я с фонарем в руках любовался результатами спасательных работ. Дверь в каюту была закрыта, все люки и порты наглухо задраены. Очистив борта яхты от ила, я привязал у днища два бочонка, из которых специально для этого вылил воду. Тяжелые ящики с провизией я перенес с правого борта, на который накренилась яхта, на левый. Значительную часть груза пришлось перетащить на берег. Позднее, когда вода начала прибывать и поползла вверх по обшивке яхты, я, увязнув по пояс в грязи, напрягал все силы, чтобы помочь своему суденышку освободиться. Но самую постыдную оплошность я совершил в бухточке у острова Рей, близ полуразрушенной деревеньки Сан-Мигуель. Я отдал якорь, не закрепив конец цепи, которая у меня на глазах исчезла под водой. Течение несло меня прямо на скалы. Мотор почему-то никак не запускался. Вскоре «Язычник» ткнулся носом в риф, и мне не оставалось ничего другого, как спустить ялик и на веслах оттащить яхту от опасного места. Но, налегая на весла изо всех сил, я все же не мог побороть течения и отчаянными криками стал призывать на помощь жителей деревни. Вскоре они подоспели на своих каюках, и шесть лодок совместными усилиями вытащили мое судно на середину бухты. Поднявшись на борт, я положил в свой сундучок инструменты и использовал его в качестве временного якоря. Утром я совершил еще одну ошибку, предложив доллар в награду тому, кто отыщет на дне залива мой якорь. Семь человек бросились в воду и, хотя они рассыпались не менее чем на сто футов, все семеро нашли якорь одновременно, и каждый потребовал доллар! Таким образом, чтобы вернуть якорь и цепь, мне пришлось уплатить семь долларов. Не проходило дня, чтобы я не сделал какого-нибудь промаха. Но чем дальше, тем уверенней я обращался с парусами, тем лучше знал я свое судно. В довершение всего я снова потерял якорь. Случилось это в превосходно укрытой бухточке около Забоги. Якорь исчез при весьма загадочных обстоятельствах. В судовом журнале я описал этот случай под заголовком: «Тайна пропавшего якоря». Вот как все это произошло. В послеполуденную пору я приближался к деревне. Меня заметили издалека, и навстречу вышло несколько лодок. Польщенный столь торжественным приемом, я решил показать свое искусство и проделать недалеко от берега несколько рискованных маневров. В бухте Забога ветра не было, но я влетел туда на всех парусах. Я хотел провести яхту через узкий просвет между двумя лодками и поразить островитян своим мастерством. «Язычник» быстро бежал вперед, с легким плеском рассекая воду. Я заранее предвкушал удовольствие от удачного маневра. Однако в последний миг, когда лодки были уже совсем близко, весь мой энтузиазм испарился и я передумал, но было уже поздно. Парусные суда не имеют тормозов и не могут делать крутых поворотов, по крайней мере «Язычник» не был к этому приспособлен. Я рванул румпель и мысленно взмолился: «Только бы яхта сразу послушалась руля». Когда гребцы увидели, что я поворачиваю, они сделали то же самое. Весла дружно ударили по воде. Вместо того чтобы дать мне дорогу, лодки сгрудились еще теснее и плыли прямо на яхту. Впрочем, может быть, мне это только померещилось. Я уже ничего не видел: паруса скрыли от меня все, что происходило впереди. Толчок, треск ломающегося дерева, град испанских ругательств… Я бросился на бак, предполагая, что одна из лодок серьезно повреждена, увидев же, что обе лодки получили пробоины и тонут, а гребцы барахтаются в воде, совершенно растерялся. Через мгновение первый из них вскарабкался на яхту, лицо его выражало глубокую скорбь и обиду. Следом за ним появились остальные потерпевшие, в руках они держали небольшие кисеты с намокшим табаком. Потом они заговорили. На меня обрушились столь изощренные проклятия, какие мыслимы лишь на языке Латинской Америки в устах разгневанного латиноамериканца. Я только преминался с ноги на ногу и бормотал что-то невразумительное. Эти люди потребовали по десять долларов за каждую лодку. С таким же основанием можно было бы запросить сто долларов за рваный шнурок от ботинок. Для меня это было особенно тяжело, потому что после расплаты за найденный якорь и покупки бананов, вяленой рыбы и редких, встречающихся лишь у этих островов жемчужин своеобразной формы для Мэри у меня осталось всего двадцать пять долларов. Я предложил за обе лодки пять долларов, что вызвало бурю возмущения. Пока мы объяснялись с помощью немногих слов, понятных обеим сторонам, наступили сумерки, сменившиеся полной темнотой. В конце концов обиженные островитяне покинули яхту, взяв мой маленький удобный ялик в возмещение за свои выдолбленные бревна. Я отдал ялик ради успокоения деревни и собственной совести. В эту самую ночь и пропал якорь. Как это произошло – я не знаю. Но когда утром я вышел на палубу, его уже не было. Я, как обычно, подготовился к плаванию и вытянул тяжелую якорную цепь, способную и без якоря удержать яхту на месте в этой тихой, защищенной от ветра и течений гавани. Выбирая цепь, я почувствовал: якоря нет, но решил, что он просто сорвался со своей скобы. Запустив мотор, я начал крейсировать взад и вперед по бухте, внимательно взглядываясь в прозрачную воду, но видел лишь обросшие мхом камни да коралловые колонии. Вскоре появились островитяне и стали помогать мне. К полудню я начал подозревать, что якорь попросту украден. Во всяком случае на дне залива его не было. Я решил, что благоразумнее всего покинуть остров, пока у меня не пропало еще что-нибудь, и стал готовить яхту к отплытию. Снова уложив инструменты в сундучок, я привязал его к цепи вместо якоря, поднял паруса и взял курс на остров Педро Гонсалес. Было первое июня. Прошла неделя моей практики. За это время я побывал в заливах и бухтах каждого из Жемчужных островов, кроме острова Сан-Хосе, где был установлен карантин, так как там находилась военная база. Я водил яхту через узкие проливы, ходил против ветра и течения, перепробовал все курсы и галсы, не раз попадал в долгий штиль и сделал достаточно ошибок, чтобы извлечь из них полезные уроки. Теперь я чувствовал себя гораздо увереннее. Я приобрел опыт. Пожалуй, я даже начал овладевать яхтой. Из всякого положения, в которое я попадал по собственной вине, мне удавалось найти выход. Я чувствовал себя заправским моряком, хоть плавал совсем недолго. Мой маленький бойкий тендер показал себя лихим мореходом. Даже сев на мель или наскочив на рифы, он не терял лоска и изящества. Предстоящее путешествие было вполне по силам «Язычнику». Я полюбил тендер и привык думать о нем как о живом существе. Однако, несмотря на всю любовь и доверие к «Язычнику», я не мог решиться выйти на нем в Тихий океан. Я не раз отгонял эту мысль. Следовало бы еще потренироваться, но дольше тянуть было нельзя. Я мог подождать неделю, самое большее-десять дней. Ведь до начала штормов оставалось менее четырех месяцев. ВЕРА В УСПЕХ После восьми дней морской практики я решил предпринять что-нибудь посерьезнее, чем эта детская забава у берега. Утром второго июня я отправился в «длительное путешествие» вокруг всей цепи Жемчужных островов. Котята вылезли на крышу рубки и глядели по сторонам, широко раскрыв глаза. Яхта вышла из бухты Перри и взяла курс на юг. Плывя по прямой, я рассчитывал пройти все расстояние за двадцать четыре часа. Но я не предусмотрел многих неожиданностей, с которыми приходится сталкиваться парусному судну в Панамском заливе. Стоял почти непрерывный штиль, нарушаемый лишь слабыми ветрами, и «Язычник» полз черепашьим шагом. Огибая остров Рей с юга, вдоль мыса Пунта-де-Кокос, «Язычник» оказался к востоку от острова Пачека (последнего в цепи Жемчужных островов). Оставляя этот остров на западе, я направился к северо-западу вдоль берега и приготовился дрейфовать здесь всю ночь. Это была моя первая ночь в открытом море. Мне не терпелось узнать, как яхта будет вести себя с закрепленным румпелем, двигаясь самостоятельно, пока я буду отдыхать внизу в каюте. Не зная, как поступать в подобных случаях, я оставил все паруса на мачте. «Язычник» шел на северо-запад; положив яхту в крутой бейдевинд, я слегка увалился и вытравил грота-шкот. Когда паруса наполнились, яхта стала поворачиваться носом к ветру. В таком положении паруса заполоскали. Кливер и стаксель едва тянули, но все же яхта медленно двигалась вперед. Когда, повинуясь рулю, «Язычник» уваливался к западу, шкоты натягивались и за кормой появлялась пенистая полоса. Так я и оставил его на ночь. Поздно ночью я проснулся от громкого хлопанья парусов, завывания ветра и шума дождя. Шквал обрушился на яхту. Круто накренившись, она мчалась вперед в ночном мраке. Мне не приходилось еще встречать на яхте шквал – то было мое первое боевое крещение. Я поспешно убрал грот, и «Язычник» сразу же выровнялся. Опасность миновала, а я понял, что во время шквала нужно оставлять только кливер и стаксель. Рассвет застал меня к западу от Забоги. Дул легкий юговосточный ветерок. Я взял курс на юго-запад и пошел галфвинд вдоль подветренного берега. Весь день румпель быль закреплен, и все обошлось благополучно. К полудню ветер исчез. Исчезло и мое рыбацкое счастье, голодные котята, не получившие обычной порции рыбы, громко мяукали. Они бродили по баку, прятались под якорем и не желали иметь со мной никакого дела. Однако вскоре мне удалось поймать сверкающую желтохвостку – ее хватило на всех троих. Мой ранний обед состоял из жареной рыбы с ломтиками бекона и горячих маисовых лепешек, политых соком кокосового ореха. Экипаж «Язычника» обладал одним неоценимым достоинством – он никогда не жаловался на плохую еду. День клонился к вечеру. Яхта была уже довольно далеко от юго-восточной оконечности острова Сан-Хосе. Я вел ее на восток, к Мафафе – самому южному населенному пункту на Жемчужных островах, до которого оставалось не менее двух часов хорошего хода. До Мафафы я должен был добраться уже ночью, но это меня не пугало, ибо я считал себя достаточно опытным моряком. Нужно было обогнуть Пунта-де-Кокос и наметить себе какой-нибудь ориентир, а потом идти в темноте по компасу. Пунта-де-Кокос – скалистая оконечность вытянутого, словно палец, мыса на юге острова Рей. Мафафа расположена на «суставе» этого пальца – стоило мне обогнуть мыс, и впереди показалась бы деревня. Но сумерки опередили меня. Я опрометчиво решил провести яхту у самого берега. Рокочущие валы обрушивались на мыс, а затем, отброшенные грядой рифов, откатывались обратно в море. Волны вздымались высоко вверх и, громоздясь друг на друга, простирали к небу свои белые, пенистые руки. Хорошенько рассчитав все, я мог проскочить мимо мыса в промежутке между двумя волнами. Ведь если бы человек не рисковал иногда, надеясь на удачу и счастливый исход, жить на свете было бы просто скучно! Когда я повернул яхту, намереваясь обогнуть мыс у самого берега, две большие волны обрушились на меня с траверза. Никогда не забуду, с какой силой они окатили палубу. Произошло это так неожиданно и в такое, казалось бы, спокойное мгновение, что я совсем растерялся. Мачта почти исчезла в водяной пыли. Я вцепился в румпель и смотрел, как вода перекатывается через палубу,– впервые с тех пор, как яхта принадлежит мне. Отвесные скалы были уже совсем рядом. Подошла новая волна, но она разбилась далеко от яхты, и на палубу обрушились только брызги. Я вспомнил о моторе и пожалел о том, что не воспользовался им. Яхту занесло так близко к скалам, что я различал даже крабов, сидевших на камнях. Вся палуба была залита водой. Подняв голову, чтобы прикинуть, сумею ли я оттолкнуться от скал, я увидел котят, барахтавшихся на юте, у самых поручней – из воды торчали только их мордочки с испуганными глазами. Через какую-нибудь минуту яхта должна была наскочить на камни. Положив руль на ветер, я схватил котят и приготовился забросить их на скалы. Волна, ударившись о камни, схлынула и ослабила удар следующей. «Язычник» привелся к ветру, замедлил ход, переменил галс и продвинулся еще на несколько футов. Но тут его настигла новая волна. Разбившись о скалы, она тоже устремилась обратно в море. Я не знал что делать; с котятами в руках, удерживая ногой румпель, я замер и ждал, что будет дальше. Четвертая волна ударила в борт, перехлестнула через поручни и швырнула яхту на первую гряду рифов. Ощутив резкий толчок, я подумал, что мачта может сломаться и упасть мне на голову. Даже не глядя на нее, я чувствовал, как она раскачивается из стороны в сторону. Все это время румпель был поставлен под ветер. Яхта отвернула от полосы скал и носом встретила следующую волну. Вот корма снова приблизилась к камням, и я уже представлял себе, как руль и винт ломаются в щепки. Но яхта почти не сдвинулась с места. Она поднялась на волну, опустилась и снова пошла вперед. То вздымая бушприт к небесам, то зарывая его в воду, «Язычник» уходил от опасного мыса. Он двигался во всю мощь своих парусов – только это и могло нас спасти. Вскоре яхта вышла на спокойную воду, а я все не мог оторвать взор от мыса, где волны с шумом разбивались о скалы и где «Язычник» чуть не потерпел крушение. Мне удалось сохранить судно, и я чувствовал себя сродни настоящим морским волкам. В трудную минуту я оказался на высоте. Радостная улыбка, не сходила с моего лица. Теперь, когда я окончательно обрел веру в успех, можно было начинать путешествие. Тихий океан звал меня. Где-то там, за темным горизонтом, ждала моя терпеливая жена. Я решил, что с утра тронусь в путь. Но когда наступило утро, мой завтрак был прерван шумом и громкими, бодрыми голосами, какие бывают у людей на заре. Я поднялся на палубу и увидел шлюпку, в которой сидели солдаты с военной метеорологической станции, расположенной на берегу бухты. Солдаты поднялись на борт. Узнав, что я моряк и добираюсь домой, они отнеслись ко мне по-товарищески. Их очень заинтересовало мое судно и предстоящее плавание. Они выразили искреннее желание помочь мне привести в порядок яхту, и я решил отложить выход в море еще на день.