Библиотека современной фантастики - И грянул гром… (Том 4-й дополнительный)

ModernLib.Net / Ирвинг Вашингтон / И грянул гром… (Том 4-й дополнительный) - Чтение

(Весь текст)

|

Автор:

|

Ирвинг Вашингтон |

|

Жанр:

|

|

|

Серия:

|

Библиотека современной фантастики

|

|

-

Читать книгу полностью (890 Кб)

- Скачать в формате fb2

(538 Кб)

- Скачать в формате doc

(367 Кб)

- Скачать в формате txt

(353 Кб)

- Скачать в формате html

(537 Кб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

|

|

И грянул гром…

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Творческий путь, пройденный американской научной фантастикой, настолько многопланов и оригинален, что его очень трудно отразить в одной книге. Так, в антологию, которую издал в 1968 году профессор Г. Брюс Франклин, вошли произведения известных писателей прошлого века — Н. Готорна и Э. По, Г. Меллвила и А. Бирса, М. Твена и Э. Беллами, Ф. -Дж. О’Брайена и ряда других авторов, но в ней не нашлось, например, места для таких мастеров, как В. Ирвинг, У. Роудс, Г. Джеймс Настоящая антология также не претендует на создание полной картины развития американской фантастики за 200 лет существования литературы Соединенных Штатов Америки. Составители стремились показать процесс развития этого жанра в американской литературе, от ранних произведений, сегодня кажущихся порой наивными, до произведений глубоких, поднимающихся до рассмотрения коренных философских вопросов развития личности, человечества и общества, которые знают и любят в Советском Союзе. Таких авторов, как прежде всего Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Клиффорд Саймак, Роберт Шекли. Фантастика была неотъемлемой чертой творчества родоначальников американской литературы. Фантастические мотивы звучали и в произведениях более поздних американских классиков — таких, например, как Д. Лондон и Ф. Фитцжеральд. В дальнейшем эти мотивы составили основу, на которой нынешние мастера создали новое направление, оформившееся в американской литературе как самостоятельный жанр, — научную фантастику. Нельзя недооценивать первых. В их произведениях, представленных в сборнике, рассказывается о путешествии во времени, полете на Луну, бурении к центру Земли, о взбунтовавшемся роботе, о пришельцах из других миров, о телепатии. Оказывается, еще в прошлом веке были в ходу такие разновидности научно-фантастического жанра, как социальная утопия, смелая техническая фантазия, «научный» розыгрыш, повествования о жуткой бездне неизвестного или о потешных ситуациях при столкновении обыденного здравого смысла с принципиально иным. Конечно, фантасты двадцатого века превзошли своих предшественников и по безудержности выдумки, и по насыщенности действия, и по глубине философской мысли. Но, увы, не все известные имена представлены в антологии. Из-за ограниченности объема в нее не включены, в частности, произведения Э. Берроуза, X. Гернсбека, А. Меррита, Г. Лавкрафта, Э. Смита, Э. Гамильтона и многих других талантливых мастеров. Стремясь иллюстрировать прежде всего процесс, а не результат развития жанра, составители и выбрали рассказы, включенные в настоящий сборник. Составители руководствовались желанием показать процесс развития одной из наиболее сильных сторон многогранной американской фантастики — гуманистическую направленность лучших ее произведений — веру в человека, в его творческие возможности, в его силы, в торжество добра и справедливости. Показ именно этой стороны творчества фантастов США важен еще и потому, что позволяет наиболее рельефно увидеть многие, в Том числе и остросоциальные, проблемы жизни современной Америки, понять одновременно их неразрешимость в условиях буржуазного общества, смысл и образ жизни которого сделал несбыточной, нереальной так называемую «американскую мечту». Большинство рассказов переводятся впервые. Надеемся, что антология поможет лучше познакомиться с одним из самых традиционных и наиболее популярных жанров американской литературы.

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ

ВАШИНГТОН ИРВИНГ

Одним из основоположников американского романтизма и мастеров фантастической новеллы является Вашингтон Ирвинг (1783–1859 гг.). Наиболее известна и характерна его новелла «Рип ван Винкль», опубликованная в 1819 году.

Экспериментально-фантастический прием «путешествия во времени» позволил автору остроумно столкнуть два пласта реальности — один до Декларации независимости в 1776 году, а другой — двадцать с лишним лет спустя. Прием этот — внезапный перенос героя в другое время — впоследствии многократно применялся в американской научной фантастике, хотя, естественно, принцип действие «машины времени» каждый раз был ивой. Генри Джеймс (1843–1916 гг.) до конца своих дней, работал над романом «Чувство прошлого», повествующим о возможности путешествий в былое благодаря пробуждению «памяти рода» и перекосу памяти из прошлого в настоящее. Классическое описание путешествия в прошлое дается в романе «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена.

Однако, безусловно, в американской научно-фантастической литературе больше всего похож на Рипа ван Винкля бостонский гражданин Вест из знаменитого утопического романа Эдварда Беллами «Взгляд в прошлое. 2000–1887». Этот Рип ван Винкль XXI века заснул гипнотическим сном в 1887 году и проснулся лишь в 2001 году, в преображенной, почти идеальной Америке. Судя по всему, Э. Беллами удачно позаимствовал сюжетный ход непосредственно из прославленной новеллы В. Ирвинга.

Не только в американской, но и во всей мировой литературе «Рип ван Винкль» проторил удобную «дорожку» воображения. Дело в том, что — Вашингтон Ирвинг, пожалуй, первым из американских писателей получил довольно широкое признание в Европе. Например, в России его новеллы стали переводиться еще в первой половине XIX века. И самым переводимым, самым читаемым произведением классика американского романтизма был рассказ о «скачке во времени».

Г. Уэллс в романе «Когда спящий проснется», Владимир Маяковский в пьесе «Клоп» и другие прошли по тропе Рип ван Винкля к новым художественным открытиям. Нет, наверное, ни одного современного фантаста, который не воспользовался бы этой тропой. Поэтому Вашингтона Ирвинга с присущими ему раскованностью мысли, смелостью сопоставлений, тонким психологизмом и оптимистическим юмором вполне нежно причислить к основателям научной фантастики.

РИП ВАН ВИНКЛЬ

Посмертный труд Дитриха Никкербоккера

Клянусь Вотаном, богом саксов,

Творцом среды (среда — Вотанов день),

Что правда — вещь, которую храню

До рокового дня, когда свалюсь

В могилу…

Картрайт

Всякий, кому приходилось подниматься вверх по Гудзону, помнит, конечно, Каатскильские горы. Эти дальние отроги великой семьи Аппалачей, взнесенные на внушительную высоту и господствующие над окружающей местностью, виднеются к западу от реки. Всякое время года, всякая перемена погоды, больше того — всякий час на протяжении дня вносят изменения в волшебную окраску и очертания этих гор, так что хозяюшки — что ближние, то и дальние — смотрят на них как на безупречный барометр. Когда погода тиха и устойчива, они, одетые в пурпур и бирюзу, вычерчивают свои смелые контуры на прозрачном вечернем небе, но порою (хотя вокруг, куда ни глянь, все безоблачно) у их вершин собирается сизая шапка тумана, и в последних лучах заходящего солнца она горит и сияет, как венец славы. У подножия этих сказочных гор путнику, вероятно, случалось видеть легкий дымок, вьющийся над селением, гонтовые крыши которого просвечивают между деревьями как раз там, где голубые тона предгорья переходят в яркую зелень расстилающейся перед ним местности. Это — старинная деревушка, построенная голландскими переселенцами еще в самую раннюю пору колонизации, в начале правления доброго Питера Стайвесанта (мир праху его!), и еще совсем недавно тут стояло несколько домиков, сложенных первыми колонистами из мелкого, вывезенного из Голландии желтого кирпича, с решетчатыми оконцами и флюгерами в виде петушков на гребнях островерхих крыш. Вот в этой-то деревушке и в одном из таких домов (который, сказать по правде, порядком пострадал от времени и непогоды), в давние времена, тогда, когда этот край был еще британской провинцией, жил простой, добродушный малый по имени Рип ван Винкль. Он принадлежал к числу потомков тех самых ван Винклей, которые с великою славою подвизались в рыцарственные дни Питера Стайвесанта и находились с ним при осаде форта Христина. Воинственного характера своих предков он, впрочем, не унаследовал. Я заметил уже, что это был простой, добродушный малый; больше того, он был хороший сосед и покорный, забитый супруг. Последнему обстоятельству он и был обязан, по-видимому, той кроткостью духа, которая снискала ему всеобщую любовь и широкую популярность, ибо наиболее услужливыми и покладистыми вне своего дома оказываются мужчины, привыкшие повиноваться сварливым и вечно бранящимся женам. Их нрав, пройдя через огненное горнило домашних невзгод, становится, вне всякого сомнения, гибким и податливым, ибо супружеские нахлобучки лучше всех проповедей на свете научают человека добродетели терпения и послушания. Вот почему сварливую жену в некоторых отношениях можно считать благословением неба, а раз так, Рип ван Винкль был благословен трижды. Как бы там ни было, но он, бесспорно, пользовался горячей симпатией всех деревенских хозяюшек, которые, согласно обыкновению прекрасного пола, во всех семейных неурядицах Рипа неизменно становились на его сторону и, когда тараторили друг с другом по вечерам, не упускали случая взвалить всю вину на тетушку ван Винкль. Даже деревенские ребятишки встречали его появление шумным и радостным гомоном. Он принимал участие в их забавах, мастерил им игрушки, учил запускать змея и катать шарики

и рассказывал нескончаемые истории про духов, ведьм и индейцев. Когда бы ни проходил он по деревне, его постоянно окружала ватага ребят, цеплявшихся за полы его одежды, забиравшихся к нему на спину и безнаказанно учинявших тысячи шалостей; кстати, не было ни одной собаки в окрестностях, которой пришло бы в голову на него залаять. Большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к производительному труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, — ведь сидел же он сиднем, бывало, на мокром камне с удочкой, длинною и тяжелой, как татарская пика, и безропотно удил целыми днями даже в тех случаях, когда ни разу не клюнет; бродил же он часами с ружьем на плече по лесам и болотам, по горам и по долам, чтобы подстрелить нескольких белок или лесных голубей. Никогда не отказывался он пособить соседу даже в самой трудной работе и был первым, если в деревне принимались сообща лущить кукурузу или возводить каменные заборы; жительницы деревни привыкли обращаться к нему с различными поручениями или просьбами сделать для них какую-нибудь мелкую докучливую работу, взяться за которую не соглашались их менее покладистые мужья. Короче говоря, Рип охотно брался за чужие дела, но отнюдь не за свои собственные; исполнять обязанности отца семейства и содержать ферму в порядке представлялось ему немыслимым и невозможным. Он заявлял, что обрабатывать его землю не стоит это, мол, самый скверный участок в целом краю, все растет на нем из рук вон плохо и всегда будет расти отвратительно, несмотря на все труды и усилия. Изгороди у него то и дело разваливались; корова неизменно умудрялась заблудиться или попадала в чужую капусту; сорняки на его поле росли, конечно, быстрее, чем у кого бы то ни было; всякий раз, когда он собирался работать вне дома, начинал, как нарочно, лить дождь, и, хотя доставшаяся ему по наследству земля, сокращаясь акр за акром, превратилась в конце концов, благодаря его хозяйничанию, в узкую полоску картофеля и кукурузы, полоска эта была наихудшею в этих местах. Дети его ходили такими оборванными и одичалыми, словно росли без родителей. Его сын Рип походил на отца, и по всему было видно, что вместе со старым платьем он унаследует и отцовский характер. Обычно он трусил мелкой рысцой, как жеребенок, по пятам матери, облаченный в старые отцовские, проношенные до дыр штаны, которые с великим трудом придерживал одною рукой, подобно тому как нарядные дамы в дурную погоду подбирают шлейф своего платья. Рип ван Винкль тем не менее принадлежал к разряду тех вечно счастливых смертных, обладателей легкомысленного и беспечного нрава, которые живут не задумываясь, едят белый хлеб или черный, смотря по тому, какой легче добыть без труда и забот, и скорее готовы сидеть сложа руки и голодать, чем работать и жить в довольстве. Если бы Рип был предоставлен себе самому, он посвистывал бы в полное свое удовольствие на протяжении всей своей жизни, но, увы!, супруга его жужжала ему без устали в уши, твердя об его лени, беспечности и о разорении, до которого он довел собственную семью. Утром, днем и ночью ее язык трещал без умолку и передышки: все, что бы ни сказал и что бы ни сделал ее супруг, вызывало поток домашнего красноречия. У Рипа был единственный способ отвечать на все проповеди подобного рода, и благодаря частому повторению это превратилось в привычку: он пожимал плечами, покачивал головой, возводил к небу глаза и упорно молчал. Впрочем, это влекло за собой новые залпы со стороны его неугомонной супруги, и в конце концов ему приходилось отступать с поля сражения и скрываться за пределами дома — ведь только эти пределы и остаются несчастному мужу, живущему под башмаком у жены. Среди домашних единственным другом Рипа был пес по имени Волк — существо не менее подбашмачное, чем его бедняга-хозяин, — ибо госпожа ван Винкль, считая, что они товарищи по безделью, злобно косилась на Волка, видя в нем причину частых отлучек ее супруга. Волк же, в сущности говоря, обладал всеми чертами характера, которые полагается иметь честному псу; он не уступил бы в отваге ни одному зверю, рыскавшему в лесах, но какая отвага устоит перед нападками злого женского языка! Стоило Волку переступить порог дома — и облик его сразу преображался: понурый, с опущенным в землю или зажатым между ног хвостом, крался он с видом преступника, то и дело бросая косые взгляды на хозяйку ван Винкль и при малейшем взмахе метлы или уполовника с воем и визгом кидаясь за дверь. С годами семейная жизнь Рипа становилась все тягостнее. Дурной характер никогда не смягчается с возрастом, а острый язык — единственный их всех режущих инструментов, которые не только не притупляется от постоянного употребления, но, наоборот, делается все острей и острей. Будучи принужден частенько покидать домашний очаг, Рип мало-помалу привык находить отраду в посещении, так сказать, постоянного клуба мудрецов, философов и прочих деревенских бездельников. Клуб этот заседал на скамье у небольшого трактира, вывеской которому служил намалеванный красною краской портрет его королевского величества Георга III. Здесь просиживали они в холодке нескончаемый летний день, бесстрастно передавая друг другу деревенские сплетни или сонно пережевывая бесчисленные истории ни о чем. Впрочем, иным государственным деятелям стоило б выложить хорошие денежки, чтобы послушать глубокомысленные дискуссии, возникавшие порой между ними, когда какой-нибудь случайный проезжий снабжал их старой газетой. С какою торжественностью внимали они тогда неторопливому чтению Деррика ван Буммеля, школьного учителя, маленького и опрятного ученого человечка, который не запнувшись мог произнести самое гигантское слово во всем словаре! С какою мудростью толковали они о событиях многомесячной давности! Общественным мнением в этом высоком собрании заправлял Николас Веддер, патриарх деревни и владелец трактира, у порога которого он восседал с утра до ночи, передвигаясь ровно настолько, сколько требовалось, чтобы укрыться от солнца и остаться в тени могучего дерева, так что соседи, наблюдая его движения, могли определять время с такою же точностью, как если бы перед ними были солнечные часы. Правда, голос его можно было услышать не часто, зато трубкой своей он дымил беспрерывно. И все же его приверженцы (а у великих людей всегда бывают приверженцы) отлично понимали его и умели угадывать его мнения. Было замечено, что если чтение или рассказ вызывали в нем неудовольствие, он начинал яростно попыхивать трубкой, выпуская изо рта частые, короткие и сердитые клубы дыма; если же, напротив, они ему нравились, он медлительно и спокойно затягивался и выпускал дым легкими, мирными облачками; время от времени, вынув изо рта трубку, он степенно кивал головой в знак полного одобрения, и тогда около его носа завивался ароматный дымок. Но даже из этой твердыни бедный Рип был выбит в конце концов своею сварливой женой, которая не раз нарушала спокойствие и безмятежность достопочтенного сборища, ставя членов его ни во что и допекая их своими насмешками. Даже священную особу Николаса Веддера не пощадил дерзкий язык этой бешеной фурии, обвинявшей его во всеуслышанье в том, что он потворствует праздным наклонностям ее легкомысленного супруга. Бедняга Рип был доведен таким образом почти до отчаяния; единственное, что ему оставалось, чтобы избавиться от работы на ферме и брани жены, — это взять в руки ружье и отправиться бродить по лесам. Здесь присаживался он иногда к подножию дерева и делился содержимым своей охотничьей сумки с Волком, к которому испытывал сострадание, как к товарищу по несчастью. «Бедный Волк, — говаривал он в таких случаях, — твоя хозяйка устраивает тебе чертовски собачью жизнь? Ничего, приятель, пока я жив, есть кому за тебя постоять!» Волк помахивал хвостом, грустно смотрел на хозяина, и, если только собаки способны сочувствовать людям, я охотно поверю, что он от всего сердца отвечал Рипу взаимностью. Как-то в погожий осенний день, совершая вылазку подобного рода, Рип неприметно для себя самого забрался высоко в горы. Он предавался излюбленной им охоте на белок, и безлюдные горы отвечали многократным эхом на его выстрелы. Уже к вечеру, тяжело дыша от усталости, опустился он на зеленый, поросший горной травою бугор у самого края пропасти. Оттуда, сквозь просветы между деревьями, он видел обширную, тянувшуюся на многие мили равнину, покрытую густым лесом. Где-то внизу — там, далеко, далеко, — величаво и безмолвно катил свои воды могучий Гудзон (лишь изредка на его зеркальном лоне можно было заметить отражение багряного облачка или паруса медлительной, как бы застывшей на месте барки), но и самый Гудзон терялся, наконец, в синеве дальних предгорий. С противоположной стороны перед ним открывалась глубокая, зажатая горами лощина — дикая, пустынная, взъерошенная, — дно которой, заваленное обломками нависших сверху утесов, было едва освещено отсветами лучей заходящего солнца. Рип лежал и задумчиво глядел на эту картину; наступал вечер; горы отбрасывали длинные синие тени, закрывая ими долины. Рип понял, что стемнеет гораздо раньше, чем он успеет достигнуть деревни, и, тяжко вздохнув, представил себе грозную встречу, уготованную ему госпожою ван Винкль. Вдруг, когда он собрался уже спускаться с горы, до него донесся издали окрик: «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» Рип взглянул во все стороны, но кругом никого не было, кроме вороны, направлявшей свой одинокий полет через горы. Он решил, что воображение обмануло его, и снова приготовился к спуску, как вдруг услыхал тот же голос, отчетливо прозвучавший в тихом вечернем воздухе: «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» В то же мгновение Волк ощетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер, испуганно смотря вниз. Теперь и Рип проникся какой-то смутной тревогой; он устремил беспокойный взгляд в направлении, подсказанном ему Волком, и, различил, наконец, причудливую фигуру какого-то человека, с усилием взбиравшегося на скалы и сгибавшегося под тяжестью ноши, которую он тащил на спине. Он удивился, встретив человеческое существо в такой пустынной и обычно никем не посещаемой местности, но, решив, что это кто-нибудь из окрестных жителей, нуждающийся в его помощи, поспешил на зов и начал спускаться. Приблизившись, он еще больше поразился странной наружности незнакомца. Перед ним стоял маленький коренастый старик с густою гривой волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде: в суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов, причем верхние, необыкновенно широкие, были украшены сбоку рядами пуговиц, а у колен — бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь. Хотя Рип несколько оробел и не чувствовал особого доверия к незнакомцу, все же он со всегдашней готовностью откликнулся на его просьбу, и вот, помогая друг другу, они стали карабкаться вверх по промоине, представлявшей собой, надо полагать, высохшее русло ручья. Во время подъема Рип не раз слышал глухие удары, напоминавшие раскаты далекого грома. Они доносились, казалось, из глубокого, вытянутого в длину оврага, или, вернее, ущелья между высокими скалами; к нему-то и вела та неровная, усыпанная щебнем тропа, которой они шли. Рип на мгновение остановился и, рассудив, что это, должно быть, отдаленный гул быстротечного грозового ливня, какой часто бывает в горах, тронулся дальше. Пройдя ущелье, они вышли в лощину, похожую на маленький амфитеатр. Ее со всех сторон окружали отвесные скалы, с краев которых свешивались ветви деревьев, так что снизу можно было увидеть лишь клочки лазурного неба или порою яркое вечернее облачко. За все это время ни Рип, ни его спутник не проронили ни слова, и хотя первый ломал себе голову, зачем же тащить бочонок с водкой в дикие, пустынные горы, он так и не решился обратиться за разъяснением к старику, ибо в нем было что-то необыкновенное и непостижимое, внушавшее страх и исключавшее возможность сближения. Добравшись до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине, на гладкой площадке, компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье: одни — в кургузых куртках, другие — в камзолах, с длинными ножами у пояса, и почти все в таких же необъятных штанах, какие были на проводнике Рипа. Но и помимо платья все в их наружности было необычайно: у одного — длинная-предлинная борода, широкое лицо и маленькие свиные глазки; лицо другого (на нем был белый колпак, похожий на сахарную голову и украшенный красным петушьим перышком) состояло, казалось, из одного носа. У всех были бороды различной формы и различного цвета. Один из них был, по-видимому, начальником; на этом дюжем пожилом джентльмене с обветренным красным лицом был кафтан с галунами, широкий пояс и кортик, а также шляпа с высокой тульей и перьями, красные чулки и башмаки на высоченнейших каблуках, украшенные спереди пряжками. Вся группа в целом напомнила Рипу картину фламандского живописца в гостиной ван Шейка, деревенского пастора, привезенную из Голландии еще в те времена, когда здесь было основано первое поселение. Но вот что больше всего поразило Рипа: хотя эти ребята, судя по всему, развлекались от всего сердца, они удерживали на своих лицах суровое выражение и хранили таинственное молчание; никогда еще Рипу не доводилось присутствовать при такой унылой забаве. Кроме стука шаров, который будил в горах громкое эхо, грохотавшее подобно громовым раскатам, ничто не нарушало безмолвия этой сцены. Когда Рип со своим спутником подошли ближе, эти люди разом прервали игру, и каждый из них уставился на него упорным, как у изваяния, взглядом; их лица были такие странные, такие чужие, такие безжизненные, что у Рипа екнуло сердце и задрожали поджилки. Между тем его спутник стал разливать содержимое бочонка по большим кубкам и знаком показал Рипу, что их следует поднести играющим. Рип повиновался со страхом и дрожью; в глубоком молчании проглотили они напиток и снова возвратились к игре. Мало-помалу Рип освоился с окружающим. Его страх и тревога прошли. Он осмелился даже — разумеется, лишь тогда, когда никто не глядел в его сторону, отведать напитка и нашел, что по вкусу и запаху это — отменная голландская водка. И так как по натуре своей он был вечно жаждущею душой, его вскоре стало томить искушение, не хлебнуть ли еще разочек. Но поскольку один глоток влечет за собою другие, он прихлебывал себе да прихлебывал, так что сознание его в конце концов затуманилось, голова стала тяжелой и опустилась на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Проснувшись, Рип увидел себя на том же зеленом бугре, с которого он впервые заметил вчерашнего старика из ущелья. Он протер глаза — было яркое, ясное утро. В кустах порхали и чирикали птички; в небе широкими кругами парил орел, подставляя грудь чистому горному ветру. «Неужто, — подумал Рип, — я провел тут всю эту ночь?» Он припомнил все происшедшее с ним перед тем, как он задремал. Странный человек с бочонком голландской водки… котловина в горах… дикий уголок среди скал… унылая партия в кегли… кубок… «Ох, этот кубок, — подумал Рип, — этот проклятый кубок! Как же мне оправдаться перед госпожою ван Винкль?» Он осмотрелся, разыскивая свое ружье, но, вместо нового, отлично смазанного дробовика, нашел рядом с собою старый кремневый мушкет; ствол был изъеден ржавчиною, замок отвалился, червями источено ложе. Он заподозрил, что давешние суровые и немые гуляки, которых он встретил в горах, сыграли с ним шутку и, напоив водкой, стянули ружье. Волк тоже исчез; впрочем, он мог заблудиться, погнавшись за куропаткою или белкой. Рип свистнул и кликнул его по имени — все было напрасно. На его свист и крики многократно ответило эхо, собаки же нигде не было. Он решил еще раз наведаться в те места, где вчера шла игра в кегли; если встретится кто-нибудь из игроков, он потребует с него ружье и собаку. Поднявшись на ноги, чтобы выполнить это намерение, он почувствовал ломоту в суставах и заметил, что ему недостает былой легкости и подвижности. «Уж эти постели в горах, они, видно, не для меня, — подумал Рип, — и если после такой прогулочки я схвачу ко всему еще ревматизм, попадет же мне от хозяйки ван Винкль!» С трудом спустившись в овраг, он отыскал промоину, по которой вчера вечером поднимался со своим спутником в гору. К его изумлению, по ней катился теперь, перескакивая со скалы на скалу и оглашая овраг ревом и рокотом, бурный горный поток. Рип тем не менее стал карабкаться вверх вдоль его берега, и ему пришлось пробираться сквозь заросли лавра, березняк и лещинник, путаясь и по временам увязая среди густых лоз дикого винограда, который, цепляясь за деревья своими усиками и завитками, соткал на его пути своеобразную сеть. Наконец добрался он до того места в ущелье, где между утесами должен был открыться проход в амфитеатр, но не обнаружил и следа какого-либо прохода. Скалы вздымались отвесной непреодолимой стеной; сверху легкою полосой перистой пены низвергался поток, стекавший в просторный водоем, глубокий и черный, укутанный тенью растущего вокруг леса. Здесь бедный Рип волей-неволей остановился. Он еще раз свистнул и позвал своего пса, но в ответ донеслось лишь карканье праздных ворон, кружившихся высоко в воздухе над сухим деревом, свисавшим в озаренную солнцем пропасть; вороны, чувствуя себя в безопасности, — еще бы, на такой высоте! — поглядывали насмешливо вниз и потешались, казалось, над замешательством бедного Рипа. Что ж теперь делать? Утро проходило, он испытывал голод; он ведь не завтракал! Его огорчила потеря ружья и собаки, он страшился встречи с женой, но не помирать же ему было с голода в этих горах! Покачав головою, он взвалил на плечо ржавый мушкет и с сердцем, исполненным забот и тревоги, направился восвояси. Подходя к деревне, Рип повстречал нескольких человек, но среди них кого, кто был бы ему знаком; это несколько удивило, его ибо он думал, что у себя в округе знает всякого встречного и поперечного. Одежда их к тому же была совсем другого покроя, чем тот, к которому он привык. Все они глазели на него с одинаковым удивлением и всякий раз, взглянув на него, неизменно хватались за подбородок. Видя постоянное повторение этого жеста, Рип невольно последовал их примеру и, к своему изумлению, обнаружил, что у него выросла борода длиной в добрый фут! Он вошел, наконец, в деревню. Ватага незнакомых ребят следовала за ним по пятам; они гикали и указывали пальцами на его белую бороду. Собаки — но и среди них не было ни одной старой знакомой — бросались на него, надрываясь от лая. Да и деревня тоже переменилась — она разрослась и сделалась многолюдней. Перед ним’ тянулись ряды домов, которых он прежде не видел, а между тем хорошо известные ему домики исчезли бесследно. Чужие имена на дверях, чужие лица в окнах — все стало чужое. Было от чего потерять голову; Рип начал подумывать, уж не попали ли под власти колдовских чар он сам и весь окружающий мир. Конечно — ив этом не могло быть сомнений — пред ним была родная деревня, которую он покинул только вчера. Там высятся Каатскильские горы, вдалеке серебрится быстрый Гудзон, а вот — те же холмы и долины, которые были тут испокон веков. Рип не на шутку смешался. «Вчерашний кубок, — подумал он, — задурил мне, видимо, голову». Не без труда нашел он дорогу к своему дому, к которому, кстати сказать, стал подходить с немым страхом, ожидая, что вот-вот раздастся пронзительный голос госпожи ван Винкль. Дом оказался в полном упадке: крыша обвалилась, окна разбиты, двери сорваны с петель. Вокруг дома бродила тощая, полуголодная, похожая на Волка собака. Рип кликнул ее, но она с ворчанием оскалила зубы и удалилась. Это было уж вовсе обидно. «Моя собственная собака, — вздохнул бедный Рип, — и та забыла меня». Он вошел в дом, который госпожа ван Винкль, надо отдать справедливость, всегда содержала в чистоте и порядке. Дом был пуст, заброшен и явно покинут. Такое запустение заставило его забыть всякий страх пред супругой, и он стал громко звать ее и детей; пустые комнаты на мгновенье огласились звуками его голоса; затем снова воцарилась мертвая тишина. Рип торопливо вышел из дому и зашагал к своему старому приюту и утешению — деревенскому кабачку; но и кабачок бесследно исчез! На его месте стояла большая покосившаяся деревянная постройка, зияющая широкими окнами; некоторые из них были разбиты и заткнуты старыми шляпами или юбками; над входом в здание красовалась вывеска: «гостиница «Союз» Джонатана Дулитля». Вместо могучего дерева, под сенью которого безмятежно ютился когда-то скромный голландский кабачок, торчал простой голый шест с чем-то вроде красного ночного колпака на самой верхушке. На шесте развевался также флаг с изображением каких-то звезд и полос. Все это было чрезвычайно странно и непонятно. Он разглядел, впрочем, на вывеске, под которой не раз мирно курил свою трубку, румяное лицо короля Георга III, но и тот тоже изменился самым поразительным образом. Красный мундир стал канареечно-голубым; вместо скипетра в руке оказалась шпага; голову венчала треугольная шляпа, и внизу крупными буквами было выведено: «Генерал Вашингтон». Как всегда, у дверей толклось много народу, но среди них не было никого, кого бы Рип помнил. Изменился, казалось, даже самый характер людей. Вместо былой невозмутимости и сонного спокойствия во всем проступали деловитость, напористость, суетливость. Рип тщетно искал глазами, где же мудрый Николас Веддер с его широким лицом, двойным подбородком и славною длинною трубкой, взамен праздных речей наделявших своих собеседников густыми клубами табачного дыма, или школьный учитель ван Буммель, пережевывавший содержание старой газеты. Вместо них тощий, желчного вида субъект, карманы которого были битком набиты какими-то объявлениями, шумно разглагольствовал о гражданских правах, о выборах, о членах Конгресса, о свободе, о Бэнкерс-Хилле, о героях 1776 года и о многом другом, так что речь его показалась ошеломленному Рипу каким-то вавилонским смешением языков. Появление Рипа, его длинная белая борода, ржавый кремневый мушкет, странное платье и целая армия женщин и ребятишек, следовавших за ним по пятам, немедленно привлекали внимание трактирных политиканов. Они обступили его и с великим любопытством стали разглядывать с головы до ног и с ног до головы. Оратор в мгновение ока очутился возле Рипа и, отведя его в сторону, спросил, за кого он будет голосовать. Рип недоуменно уставился на него. Не успел он опомниться, как какой-то низкорослый и юркий маленький человечек дернул его за рукав, поднялся на носки и зашептал ему на ухо: «Кто же вы — федералист, демократ?» Рип и на этот раз не понял ни слова. Вслед за тем почтенный и важный пожилой джентльмен в треуголке с острыми концами пробился к нему сквозь толпу, расталкивая всех и слева и справа локтями, и, остановившись пред Рипом ван Винклем, подбоченился, оперся другою рукой на трость и, проникая как бы в самую душу его своим пристальным взглядом и острием своей треуголки, строго спросил, на каком основании он явился на выборы вооруженным и чего ради привел с собою толпу: уж не намерен ли он поднять в деревне мятеж? — Помилуйте, джентльмены! — воскликнул Рип, окончательно сбитый с толку. — Я человек бедный и мирный, уроженец здешних мест и верный подданный своего короля, да благословит его бог! Тут поднялся отчаянный шум: — Тори! Тори! Шпион! Эмигрант! Держи его! Долой! Самонадеянный человек в треуголке с превеликим трудом восстановил, наконец, порядок и, придав себе еще больше важности и суровости, еще раз допросил неведомого преступника: зачем он явился сюда и кого он разыскивает? Бедняга Рип стал смиренно доказывать, что ничего худого он не замыслил и явился сюда лишь затем, чтобы повидать кого-нибудь из соседей, обычно собирающихся возле трактира. — Отлично, но кто же они? Назовите их имена! Рип задумался на минутку, потом сказал: — Николас Веддер. Воцарилось молчание; его нарушил какой-то старик, который тонким, визгливым голосом пропищал: — Николас Веддер? Вот уже восемнадцать лет, как он скончался и отошел в лучший мир. Над его могилой, что на церковном дворе, стоял деревянный крест, который мог бы о нем рассказать, но крест истлел, и теперь от него тоже ничего не осталось. — Ну, а где же Бром Детчер? — Ах, этот! Еще в начале войны он отправился в армию; одни утверждают, что он убит при взятии приступом Стони Пойнт, другие — будто он утонул во время бури у Антонова Носа. Не знаю, кто из них прав. Он так и не вернулся назад. — А где ван Буммель, учитель? — Он тоже ушел на войну, стал важным генералом и теперь заседает в Конгрессе. Услышав о переменах, происшедших в родной деревне, и о жестокой судьбе, отнявшей у него старых друзей, и рассудив, что он остался теперь один-одинешенек на всем белом свете, Рип почувствовал, как сердце его сжимается и замирает. К тому же каждый ответ порождал в нем глубокое недоумение, ибо дело шло о больших отрезках времени и о событиях, которые не укладывались в его сознании: война. Конгресс, Стони Пойнт. Он не решился спрашивать о прочих друзьях и вскричал в полном отчаянии: — Неужели никто не знает тут Рипа ван Винкля? — Ах, Рип ван Винкль! — раздались голоса в толпе. — Ну еще бы! Вот он, Рип ван Винкль, вот он стоит, прислонившись к дереву. Рип взглянул в указанном направлении и увидел своего двойника, совершенно такого, каким был он, отправляясь в горы. Это был, по-видимому, такой же ленивец и во всяком случае такой же оборвыш! Бедняга Рип окончательно растерялся. Он усомнился в себе самом: кто же он — Рип ван Винкль или кто-то другой? И пока он стоял в замешательстве, человек в треуголке обратился к нему с вопросом: — Кто вы и как вас зовут? — Ты, Господи, веси! — воскликнул Рип, теряя рассудок. — Ведь я вовсе не я… я — кто-то другой… Вот я стою там… нет… это кто-то другой в моей шкуре… Вчера вечером я был настоящий, но я провел эту ночь среди гор, и мне подменили ружье, все переменилось, я переменился, и я не могу сказать, как меня зовут и кто я такой. Тут присутствующие начали переглядываться, перемигиваться, покачивать головой и многозначительно постукивать себя по лбу. В толпе зашептались о том, что неплохо отнять у старого деда ружье, а не то, пожалуй, он натворит каких-нибудь бед. При одном упоминании о подобной возможности почтенный и важный человек в треуголке поспешно ретировался. В эту решительную минуту молодая миловидная женщина, протолкавшись вперед, подошла взглянуть на седобородого старца. На руках у нее был толстощекий малыш, который при виде Рипа заорал благим матом. — Молчи, Рип, — вскричала она. — Молчи, дурачок: дедушка тебе худого не сделает. Имя ребенка, внешность матери, ее голос — все это пробудило в Рипе вереницу далеких воспоминаний. — Как тебя зовут, милая? — спросил он. — Джудит Гарденир. — А как звали твоего отца? — Его, беднягу, звали Рипом ван Винклем, но вот уже двадцать лет, как он ушел из дому с ружьем на плече, и с той поры о нем ни слуху ни духу. Собака одна вернулась домой, но что сталось с отцом, застрелил ли он сам себя или его захватили индейцы, — никто на это вам не ответит. Я была тогда совсем маленькой девочкой. Рипу не терпелось выяснить еще одно обстоятельство, и с дрожью в голосе он задал последний вопрос: — Ну, а где твоя мать? — Она тоже скончалась; это случилось недавно. У нее лопнула жила — она повздорила с коробейником, что прибыл из Новой Англии. По крайней мере хоть это известие заключало в себе кое-что утешительное. Бедняга не мог дольше сдерживаться. В одно мгновение и дочь и ребенок оказались в его объятиях. — Я — твой отец! — вскричал он взволнованно. — Я — Рип ван Винкль, когда-то молодой, а теперь старик Рип ван Винкль! Неужели никто на свете не признает беднягу Рипа ван Винкля? Все пялили на него глаза. Какая-то маленькая старушка, пошатываясь от слабости, вышла, наконец, из толпы, прикрыла ладонью глаза и, вглядевшись в его лицо, воскликнула: — Ну, конечно! Это же Рип ван Винкль, он самый! Добро пожаловать! Где же ты пропадал, старина, в продолжении долгих двадцати лет? История Рипа была на редкость короткой, ибо целое двадцатилетие пролетело для него, как одна летняя ночь. Окружающие, слушая Рипа, уставились на него и дивились его рассказу; впрочем, нашлись и такие, которые подмигивали друг другу и корчили рожи, а почтенный человек в треуголке, по миновании тревоги возвратившийся к месту происшествия, поджал губы и покачал головой; тут закачались и головы всех собравшихся. Тогда порешили узнать мнение старого Питера Вандердонка; как раз в этот момент он медленно брел по дороге. Он был потомком историка с тем же именем, оставившего одно из первых описаний этой провинции. Питер был самым старым из местных жителей и знал назубок все примечательные события и преданья округи. Он тотчас же признал Рипа и заявил, что считает его рассказ вполне достоверным. Он заверил присутствующих, что Каатскильские горы, как подтверждает его предок-историк, искони кишели какими-то странными существами; передают, будто Гендрик Гудзон, впервые открывший и исследовавший реку и прилегающий край, раз в двадцать лет обозревает эти места вместе с командой своего «Полумесяца». Таким образом, он постоянно навещает область, бывшую ареною его подвигов, и присматривает бдительным оком за рекою и большим городом, названным его именем. Отцу Питера Вандердонка будто бы удалось однажды увидеть их: призраки были одеты в старинное голландское платье, они играли в кегли в котловине между горами; да и ему самому случилось как-то летом под вечер услышать стук их шаров, похожий на раскаты далекого грома. В конце концов толпа успокоилась и приступила к более важному делу — к выборам. Дочь Рипа поселила его у себя. У нее был уютный, хорошо обставленный дом и рослый жизнерадостный муж, в котором Рип узнал одного из тех сорванцов, что забирались во время оно к нему на спину. Что касается сына и наследника Рипа, точной копии своего незадачливого отца, того самого, которого мы видели прислонившимся к дереву, то он работал на ферме у зятя и отличался унаследованной от Рипа старшего склонностью заниматься всем чем угодно, но только не собственным делом. Рип возобновил свои странствования и былые привычки; он разыскал также старых приятелей, но и они были не те: время не пощадило и их! По этой причине он предпочел друзей из среды юного поколения, любовь которого вскоре снискал. Свободный от каких бы то ни было домашних обязанностей, достигнув того счастливого возраста, когда человек безнаказанно предается праздности, Рип занял старое место у порога трактира. Его почитали как одного из патриархов деревни и как живую летопись давних, «довоенных времен». Миновало немало дней, прежде чем он вошел в курс местных сплетен и уяснил себе поразительные события, происшедшие за время его многолетнего сна. Много чего пришлось узнать Рипу: узнал он и про войну за независимость, и про свержение ига старой Англии, и, наконец, что он сам превратился из подданного короля Георга III в свободного гражданина Соединенных Штатов. Сказать по правде, Рип плохо разбирался в политике: перемены в жизни государств и империй мало задевали его; ему был известен только один вид деспотизма, под гнетом которого он столь долго страдал, — деспотическое правление юбки. По счастью, этому деспотизму тоже пришел конец; сбросив со своей шеи ярмо супружества и не страшась больше тирании хозяйки ван Винкль, он мог уходить из дому и возвращаться домой, когда пожелает. Всякий раз, однако, при упоминании ее имени он покачивал головою, пожимал плечами и возводил вверх глаза, что с одинаковым правом можно было счесть выражением и покорности своей печальной судьбе и радости по поводу неожиданного освобождения. Рип рассказывал свою историю каждому новому постояльцу гостиницы мистера Дулитля. Было замечено, что вначале он всякий раз вносил в эту историю кое-что новое, вероятно из-за того, что только недавно пробудился от своих сновидений. Под конец его история отлилась в тот самый рассказ, который я только что воспроизвел, и во всей округе не было мужчины, женщины или ребенка, которые не знали ее наизусть. Иногда, впрочем, выражались сомнения в ее достоверности; кое-кто уверял, что Рип попросту спятил и что его история и есть тот пункт помешательства, который никак не вышибить из его головы. Однако старые голландские поселенцы относятся к ней с полным доверием. И сейчас, услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, доносящиеся со стороны Каатскильских гор, они утверждают, что это Гендрик Гудзон и команда его корабля режутся в кегли. И все мужья здешних мест, ощущающие на себе женин башмак, когда им жить становится невмоготу, мечтают о том, чтобы испить забвения из кубка Рипа ван Винкля.

ЭДГАР ПО

Многие критики считают Эдгара По (1809–1849 гг.) «отцом» научной фантастики. Действительно, самые головоломные ею повествование основаны прежде всего не на признании сверхъестественных сил, а на рационалистическом, научно понимаемом допущении.

Однако у Э. По было немало предшественников в американской литературе. Более того, почти во всех научно-фантастических произведениях знаменитого писателя использованы идеи, ситуации я даже тексты его менее известных коллег.

И это понятно. Идеи носились в воздухе, попадали в разные души и прорастали там по-разному. Лишь в немногих произведениях достигался гармоничный синтез «научности» и «литературности».

В творчестве Эдгара По разработаны два направления собственно научно-фантастической литературы в отличие от научно-популяризаторской литературы. Первое использует научность ради достижения литературного эффекта, создания эстетической, эмоциональной атмосферы странности или бездонности мира и всего, что в нем. Второе использует литературность ради обоснования научной, социальной или философской гипотезы, создания необычного, парадоксального логического каркаса мира, общества, человека. Иногда оба направления сосуществуют в одном и том же произведении.

Вспомним, например, рассказ «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром». К умирающему Вальдемару приходит гипнотизер, чтобы как-то помочь ему. Начинается сеанс месмеризма. Вальдемар засыпает и под гипнозом переходит в другой мир, «умирает». Вдруг присутствующие застывают в ужасе — язык трупа вибрирует, раздается голос: «Я мертв». Мертвый Вальдемар семь месяцев лежит у себя в доме, не изменяясь. Врачи и гипнотизер ежедневно навещают его. Наконец принимается решение пробудить Вальдемара. Следует несколько пассов, раздается нечеловеческий крик «умер! умер!», труп вибрирует и рассыпается в прах. Научная спекуляция о тайне смертного мгновения, о диалектике «тела» и «души» отлита во впечатляющую литературную форму.

В произведениях «Поэма в прозе», «Эврика» и в «Меллонта Таунта» (это художественный репортаж из 2848 года с борта туристского летательного аппарата «Скайлак» — «Жаворонок») наука и сама в высшей степени симметричная вселенная возводятся на пьедестал поэзии. Э. По художественными средствами описывает свою интуитивную модель космоса, не столь уж далекую, кстати, от представлений современной науки.

«Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфалля» (1835 г.) — одно из первых в США описаний путешествия человека на Луну.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени, — я в этом не сомневаюсь, — будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор. Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый — совсем не по времени года, — без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама. Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто — даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук — не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул — затем снова переступня с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма. Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был… нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии — никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, — ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию. Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь. Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к terra firma.

С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха. Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соблаговолят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, — который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка — словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспосабливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпеж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке,

не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, — все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умаслить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проектец, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возвратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накупил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров.

Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее, я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас особого металлического вещества, или полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или, по крайней мере, он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный — горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, — и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высовывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил, к делу.

Было 1 апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но пуще всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами — к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, — лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку,

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предлогом и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — девятнадцать градусов.

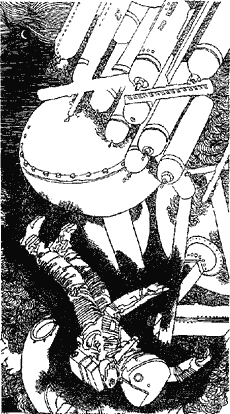

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съежился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и наконец я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью я ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз тряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело — я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно накрениться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то немногое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соблаговолят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, — нет, мне стало только невтерпеж мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, — одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие — бесспорно трудное и опасное — все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии луны от земли. Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет всего 237 тысяч миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а земля расположена в фокусе последнего, то, если бы мне удалось встретить луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус земли, то есть 4000, и радиус луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231 920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью 60 миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10 600 футов — около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопакси, под нами остается половина, по крайней мере, половина весомой массы воздуха, облекающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком

и Био,

поднявшимися на 25 тысяч футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восемьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а {как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем ratio.

Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и во всяком случае считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцем,

сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше.

В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.

Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости но мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться — хотя бы вследствие просачиванья газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, — не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния — то есть не отразится на быстроте моего взлета, — так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться — даже, собственно говоря, быть почти уверенным, что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению Луны.