|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Шукшин Василий Макарович :: Картленд Барбара Популярные книги:: Скандальная леди :: Дочь Льва :: Рагнарёк :: The Boarding House :: У любви свои законы :: Елка для взрослых :: Опаловый кулон :: Об Оскаре Уайлде :: Ураган Уайетта :: Дюна (Книги 1-3) |

Фрекен Смилла и её чувство снегаModernLib.Net / Современная проза / Хёг Питер / Фрекен Смилла и её чувство снега - Чтение (стр. 1)

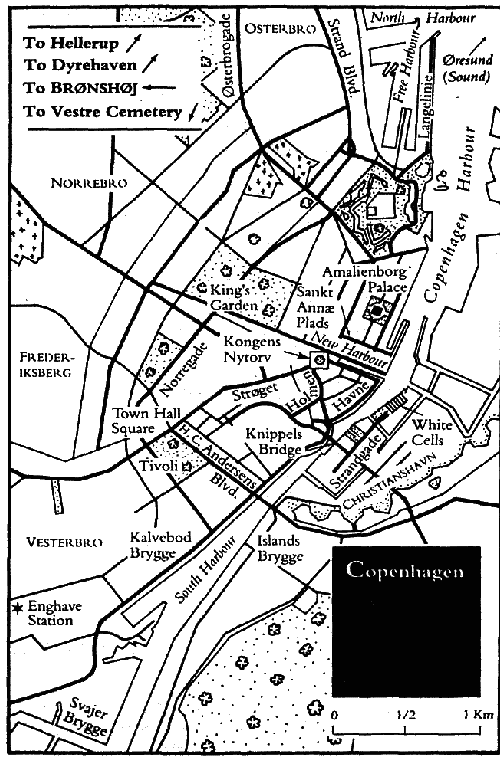

ФРЕКЕН СМИЛЛА И ЕЕ ЧУВСТВО СНЕГА  ГОРОД I На улице необычайный мороз — минус 18 градусов по Цельсию, и идет снег, и на том языке, который больше уже не является моим, такой снег называется qanik — большие, почти невесомые кристаллы, которые всё падают и падают, покрывая землю слоем белого порошка. Декабрьская тьма поднимается из могилы, которая кажется необъятной, как и небо над нами. В этой тьме наши лица — лишь слабо светящиеся диски, но, тем не менее, я чувствую, с каким неодобрением священник и служитель относятся к моим черным чулкам в сеточку и к причитаниям Юлианы, которые усугубляются тем, что утром она приняла таблетку антабуса и теперь встречает горе почти в трезвом виде. Им кажется, что мы с ней не проявили уважения к погоде и к трагическим обстоятельствам. А на самом деле и нейлоновые чулки, и таблетки по-своему воздают должное и холоду, и Исайе. Женщины вокруг Юлианы, священник и служитель, все они — гренландцы, и когда мы поём Guutiga, illimi “Ты, мой бог”, и когда ноги Юлианы подкашиваются и она всё сильнее и сильнее начинает рыдать, и когда священник говорит на западно-гренландском, опираясь на любимое моравскими братьями место из апостола Павла об очищении кровью, то, забывшись на мгновение, можно подумать, что ты в Упернавике, или Хольстейнсборге, или Кваанааке. Но высоко в темноту, словно борт корабля, поднимаются стены тюрьмы Вестре — мы в Копенгагене. Гренландское кладбище — это часть кладбища Вестре. За гробом Исайи движется процессия — знакомые, поддерживая, ведут Юлиану, за ними следуют священник и служитель, механик и маленькая группа датчан, среди которых я узнаю только попечителя и асессора. Священник говорит что-то, наводящее на мысль, будто он действительно должен был знать Исайю, хотя, насколько мне известно, Юлиана никогда не ходила в церковь. Потом его голос перестает быть слышен, потому что теперь все жен-шины плачут вместе с Юлианой. Собралось много людей, может быть, человек двадцать, и теперь они целиком отдаются горю, словно погружаются в черную реку, уносящую их своим течением, и никто посторонний не может понять этого, никто, если только он не вырос в Гренландии. Но, может быть, даже и этого недостаточно. Ведь и я не могу разделить это с ними. Я первый раз внимательно смотрю на гроб. Он шестиугольный. Такую форму в какой-то момент приобретают кристаллы льда. Вот его опускают в могилу. Гроб сделан из темного дерева, он кажется таким маленьким, и на нем уже слой снега. По размеру снежинки как маленькие перышки, да и сам снег такой же — он вовсе не обязательно холоден. В этот час небеса оплакивают Исайю, и слезы превращаются в снежный пух, покрывающий его. Это вселенная прячет его под перину, чтобы ему никогда больше не было холодно. В ту минуту, когда священник бросает горсть земли на гроб, когда мы должны повернуться и уйти, наступает тишина, которая кажется бесконечной. В этой тишине умолкают женщины, никто не двигается, это как будто затишье в ожидании того, что что-то произойдет. Мое сознание отмечает две вещи. Первое — это то, что Юлиана падает на колени и опускает лицо к земле, и женщины не останавливают ее. Второе событие происходит внутри, во мне — это рождается понимание. У нас с Исайей, должно быть, навсегда был заключен серьезный договор о том, чтобы не оставлять его в беде, никогда, даже сейчас. Мы живем в “Белом Сечении”. <Так в Дании называется лоботомия — операция по иссечению лобных долей человеческого мозга с целью лечения людей, страдающих психическими заболеваниями. Считается, что излечение сопровождается изменениями личности, в частности, наносится ущерб эмоциональной сфере человека, появляется безволие и апатия (прим пер.)> На полученном безвозмездно участке земли жилищно-строительный кооператив воздвиг несколько блочных коробок из белого бетона, за которые он получил премию от “Общества по украшению столицы”. Все это, в том числе и премия, производит жалкое и убогое впечатление, однако плата за квартиру составляет вовсе не безобидную сумму, она столь велика, что здесь могут жить лишь такие люди, как Юлиана, за которых платит государство, или механик, которому пришлось согласиться на то, что удалось найти, или еще более маргинальные существа вроде меня. Так что название квартала, хотя и обидно для нас, живущих здесь, но, тем не менее, в целом оправданно. Есть причины, заставляющие человека переезжать на новое место, и есть причины, которые заставляют его оставаться там, где он живет. Со временем вода стала иметь для меня большое значение. “Белое Сечение” выходит прямо на копенгагенскую гавань. Этой зимой мне удалось увидеть, как образуется лед. Мороз начался в ноябре. Я испытываю уважение к датской зиме. Холод — не тот, который можно измерить, не тот, который показывает термометр, а тот, который чувствуешь, — зависит скорее от силы ветра и влажности воздуха, чем от того, какой на самом деле мороз. В Дании я мерзла сильнее, чем когда-либо в заполярном Туле. Когда первые ливни начинают хлестать меня и ноябрь мокрым полотенцем по лицу, я готова их встретить — в меховых сапогах, рейтузах из “альпаки”, длинной шотландской юбке, свитере и накидке из черного “гортекса”. И вот температура начинает падать. В какой-то момент на поверхности моря она достигает минус 1,8 градусов Цельсия, и образуются первые кристаллы, недолговечная пленка, которую ветер и волны разбивают, превращая в ледяную крошку и создавая вязкую массу, называемую ледяное сало — grease ice, из нее в свою очередь возникают отдельные льдинки — блинчатый лед — pancake ice, который однажды в холодный воскресный день смерзается монолитным слоем. И становится холоднее, и я радуюсь, потому что знаю — теперь мороз уже взял свое, теперь лед никуда не денется, теперь кристаллы образовали мосты и заключили соленую воду в полости, напоминающие своей структурой прожилки дерева, по которым медленно течет жидкость. Об этом задумываются немногие из тех, кто обращает взгляд в сторону Хольмена, но это подтверждает мысль, что между льдом и жизнью много общего. Лед — это первое, что я обычно ищу глазами, когда поднимаюсь на мост Книппельсбро. Но в тот декабрьский день я замечаю нечто другое. Я вижу свет. Он желтый, каким почти всегда бывает зимой свет в городе. Выпал снег, так что хотя свет и очень слабый, он усиливается, отражаясь от снега. Он виден на тротуаре рядом с одним из тех пакгаузов, которые не решились снести, когда строили наши дома. У стены здания, выходящей на Странгаде и Кристиансхаун, мигает вращающийся голубой сигнал патрульной машины. Я вижу полицейского. Временное заграждение, сделанное из красно-белой ленты. Ближе к стене дома я замечаю то, что огорожено, — маленькую темную тень на снегу. Из-за того, что я бегу, и из-за того, что только пять часов, и на улицах еще много машин, я успеваю за несколько минут до появления машины скорой помощи. Исайя лежит, подобрав под себя ноги, уткнувшись лицом в снег и закрыв голову руками так, будто он заслоняет глаза от освещающего его маленького прожектора, словно снег — это оконное стекло, через которое он увидел что-то глубоко под землей. Полицейскому наверняка следовало бы спросить меня, кто я, записать мою фамилию и адрес, и вообще, подготовить все для тех его коллег, которые скоро займутся расследованием. Но это молодой человек с болезненным выражением лица. Он старается не смотреть на Исайю. Убедившись, что я не переступаю через его ленту, он перестает обращать на меня внимание. Он мог бы огородить и больший участок. Но это бы ничего не изменило. Пакгаузы перестраивают. Люди и машины так сильно уплотнили снег, что он стал похож на каменный пол. Даже мертвым Исайя кажется каким-то отстраненным, будто не хочет, чтобы к нему чувствовали сострадание. В вышине, над светом прожектора, виднеется конек крыши. Здание пакгауза высокое, должно быть высотой с семи-восьмиэтажный дом. Примыкающий к пакгаузу дом ремонтируют. Фасад, выходящий на Странгаде, весь в лесах. Туда я и направляюсь, в то время как машина скорой помощи переезжает через мост и скрывается среди домов. Леса закрывают всю стену дома до самой крыши. Нижняя лестница опущена. Чем выше я поднимаюсь, тем более непрочной кажется вся конструкция. Крышу перестраивают. Надо мной возвышаются треугольные стропила, покрытые брезентом. Они закрывают только половину площади крыши. Вторая половина, обращенная к гавани, представляет собой ровную поверхность, покрытую снегом. На ней видны следы Исайи. Там, где начинается снег, на корточках, обхватив руками колени и раскачиваясь взад и вперед, сидит человек. Даже в такой сгорбленной позе механик кажется большим. И даже в полном отчаянии, он кажется сдержанным. На крыше очень светло. Несколько лет назад под Сиорапалуком измеряли освещенность. С декабря по февраль, в течение трех месяцев, когда нет солнца. Кажется, что там должна быть вечная ночь. Но есть луна и звезды, а иногда и северное сияние. И снег. Было зарегистрировано такое же количество люксов, как и в Дании под Сканерборгом. Таким я и помню свое детство. Мы всегда играли на улице, и всегда было светло. То, что было светло, казалось тогда совершенно естественным. Ребенку многое кажется естественным. И только с годами начинаешь удивляться. *** Меня, во всяком случае, поражает то, как освещена крыша передо мной. Как будто один лишь снег, лежащий слоем сантиметров в десять, был источником зимнего дневного света, до сих пор теплящегося в сиянии множества огоньков, похожих на мелкий, сероватый, сверкающий жемчуг. У земли даже при сильном морозе снег всегда немного подтаивает из-за излучаемого городом тепла. Но здесь, наверху, он рыхлый, каким бывает, когда только что выпал. Только Исайя ступал по нему. Даже когда нет тепла, нет свежевыпавшего снега, нет ветра, даже тогда снег меняется. Как будто он дышит, как будто он уплотняется и поднимается, оседает и распадается на части. Он и зимой ходил в кедах, и это его следы, отпечатки стертой подошвы его баскетбольных ботинок с едва заметным рисунком концентрических окружностей в той части подошвы, на которой спортсмен делает поворот. Он вышел на снег в том месте, где мы стоим. Следы идут под уклон к краю крыши и тянутся дальше вдоль края на протяжении метров десяти. Здесь они останавливаются. Чтобы затем повернуть к углу и торцу дома. Там они идут примерно на расстоянии полуметра от края до угла, напротив которого другой пакгауз. Оттуда он отошел вглубь метра на три, чтобы разбежаться. Потом следы ведут прямо к краю, где он сорвался. Противоположная крыша покрыта черной, глазированной черепицей, которая ближе к желобу обрывается так круто, что снега на ней нет. Ухватиться было не за что. Получается, что он с таким же успехом мог прыгнуть прямо в пустоту. Кроме следов Исайи, других следов нет. На покрытой снегом поверхности не было никого, кроме него. — Я нашел его, — говорит механик. Мне никогда не привыкнуть к тому, как плачут мужчины. Возможно, потому что я знаю, как губительно действуют слезы на их чувство собственного достоинства. Возможно, потому что слезы так непривычны для них, что всегда переносят их назад в детство. Механик в таком состоянии, что уже не вытирает глаза, его лицо — сплошная слизистая маска. — Сюда кто-то идет, — говорю я. Два появившихся на крыше человека не испытывают восторга при виде нас. Один из них тащит фотооборудование и совсем запыхался. Другой несколько напоминает мне вросший ноготь. Плоский, твердый и полный нетерпеливого раздражения. — Вы кто? — Я его соседка сверху, — говорю я. — А этот господин — его сосед снизу. — Спуститесь, пожалуйста, с крыши. Тут он видит следы и перестает обращать на нас внимание. *** Фотограф делает первые снимки большим фотоаппаратом “Полароид” со вспышкой. — Только следы погибшего, — говорит Ноготь. Он говорит так, как будто в голове составляет протокол. — Мать пьяна. Он играл наверху. Он снова замечает нас. — Спускайтесь вниз. В этот момент у меня в голове нет ясности, есть одна лишь путаница. Но такая большая путаница, что я вполне могу поделиться ею с другими. Поэтому я никуда не ухожу. — Странный способ играть, не правда ли? Найдутся, наверное, люди, которые назовут меня тщеславной. Я, пожалуй, не буду этого отрицать. Ведь для тщеславия у меня могут быть свои причины. Во всяком случае, именно то, как я одета, заставляет его прислушаться к тому, что я говорю. Кашемир, меховая шапка, перчатки. Конечно же, он хочет и имеет право отправить меня вниз. Но он видит, что я похожа на респектабельную даму. А ему не часто на копенгагенских крышах встречаются респектабельные дамы. Поэтому он задумывается. — Что вы имеете в виду? — Когда вы были в этом возрасте, — говорю я, — и папа и мама еще не вернулись домой из шахты, а вы бегали один по крыше барака, вы бегали по прямой линии вдоль края? Он задумывается. — Я вырос в Ютландии, — говорит он потом. Но, говоря это, он не сводит с меня глаз. Потом он поворачивается к своему коллеге. — Нам надо сюда несколько ламп. И заодно проводи вниз эту даму и этого господина. К одиночеству у меня такое же отношение, как у других к благословению церкви. Оно для меня свет милости божьей. Закрывая за собой дверь своего дома, я всегда осознаю, что совершаю по отношению к себе милосердное деяние. Кантор в качестве иллюстрации к понятию бесконечность рассказывал ученикам историю о человеке, державшем гостиницу с бесконечным числом комнат, и все они были заняты. Потом приезжал еще один постоялец. Тогда хозяин делал вот что: он переселял гостя из комнаты номер один в комнату номер два, того, кто жил в номере два — в номер три, того, кто жил в номере три — в номер четыре, и так далее. Так освобождалась для нового гостя комната номер один. В этой истории меня восхищает то, что все ее участники — и постояльцы, и хозяин — считают совершенно естественным проведение бесконечного числа операций для того, чтобы один человек мог спокойно жить в своей собственной отдельной комнате. Это — настоящий гимн одиночеству. Вообще-то я отдаю себе отчет в том, что я оборудовала свою квартиру, как гостиничный номер. Не стараясь никак изменить впечатление, что живущий в этой квартире находится здесь проездом. Когда у меня возникает потребность объяснить это самой себе, я вспоминаю о том, что родственники моей матери, как и она сама, были чем-то вроде кочевников. В качестве оправдания объяснение не очень-то убедительное. Но у меня есть два больших окна, выходящих на море. Мне видно церковь Хольмен, здание Морского страхового общества, Национальный банк, мраморный фасад которого сегодня вечером такого же цвета, что и лед в гавани. Я думала о том, что мне надо скорбеть. Я поговорила с полицейскими, поддержала Юлиану, проводила ее к знакомым и вернулась назад, и все это время не подпускала скорбь к себе, удерживая ее на расстоянии. Теперь пришла моя очередь почувствовать несчастье. Но еще не пришло время. Скорбь — это дар, это то, что надо заслужить. Я сделала себе чашку мятного чая и встала у окна. Но я ничего не чувствую. Может быть, потому что я чего-то не сделала, осталась какая-то незавершенность из тех, что могут затормозить выражение чувств. Так что я пью чай, пока движение на Книппельсбро стихает, и в ночи остаются лишь отдельные красные полоски от габаритных огней. Постепенно я немного успокаиваюсь. Наконец настолько, что могу пойти спать. Первый раз я встретила Исайю однажды в августе полтора года назад. Свинцовая и влажная жара превратила Копенгаген в очаг стремительно зарождающегося безумия. Я проехала в автобусе, пронизанном удушливо-давящей атмосферой, в новом платье из белой льняной ткани с глубоким вырезом на спине и отделкой из валансьенских кружев, которые я долго отпаривала и крахмалила и которые теперь поникли в полном унынии. Есть люди, которые в это время года отправляются на юг. К теплу. Сама я никогда не бывала южнее Кёге. И не собираюсь туда, пока ядерная зима не заморозит Европу. Это один из тех дней, когда можно задать вопрос, в чем смысл существования, и получить ответ, что никакого смысла нет. А тут еще на лестнице, этажом ниже моей квартиры, копошится какое-то существо. Когда первые партии гренландцев начали в 30-е годы приезжать в Данию, одним из первых впечатлений, о которых они писали домой, было замечание, что датчане — страшные свиньи, потому что они держат в доме собак. На секунду мне показалось, что на лестнице лежит собака. Потом я поняла, что это ребенок, но в такой день это ничуть не лучше. — Отвали, засранец, — говорю я. Исайя смотрит на меня. — Peerit, — говорит он. — Сама отвали. Только немногие из датчан могут разглядеть во мне это. Они, как правило, замечают во мне какие-то азиатские черты, только когда я сама наложу тени под скулы. Но этот мальчишка на лестнице смотрит прямо на меня взглядом, который сразу же замечает то, что нас с ним роднит. Такой взгляд бывает у новорожденных. Потом он утрачивается, чтобы иногда опять появиться в глубокой старости. Возможно, что я сама никогда не обременяла свою жизнь детьми отчасти и потому, что слишком много думала над тем, почему же люди теряют мужество прямо смотреть друг другу в глаза. — Ты мне почитаешь? В руке у меня книга. Это она заставила его задать такой вопрос. Можно было бы сказать, что он похож на лесного эльфа. Но он грязен, в одних трусах, блестит от пота, и поэтому можно с таким же успехом сказать, что он похож на тюленя. — Отвали, — говорю я. — Ты не любишь детей? — Я детей пожираю. Он освобождает мне проход. — Salluvutit, врешь, — говорит он, когда я прохожу мимо. В эту минуту я замечаю в нем две особенности, которые каким-то образом соединяют нас с ним. Я вижу, что он одинок. Словно изгнанник, который всегда будет одинок. И я вижу, что он не боится одиночества. — Что это за книга? — кричит он мне вслед. — Евклидовы “Элементы”, — говорю я и захлопываю дверь. Так и вышло — мы выбрали “Элементы” Евклида. Именно эту книгу я достаю в тот вечер, когда раздается звонок, а за дверью стоит он, по-прежнему в одних трусах, и просто прямо смотрит на меня, и я отступаю в сторону, а он входит в дом и в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда, вот тогда я снимаю с полки именно Эвклидовы “Элементы”. Как будто для того, чтобы прогнать его. Как будто для того, чтобы сразу же показать, что у меня нет книг, которые могут интересовать ребенка, что мы с ним не можем встретиться над книгой, и вообще не можем встречаться. Как будто, чтобы избежать чего-то. Мы садимся на диван. Он сидит, скрестив ноги, на самом краю, как сидели дети в Туле, у залива Инглфилд, на краю саней, которые летом в палатке превращаются в скамейку. — “Точка — это то, что нельзя разделить. Линия — это длина без ширины”. Эта книга становится той книгой, которую он никогда не комментирует и к которой мы всегда будем возвращаться. Бывает, что я пытаюсь читать ему другие. Однажды я взяла в библиотеке книгу “Толстяк Расмус на льду”. С невозмутимым спокойствием он слушает, как я описываю ему первые картинки. Потом он показывает пальцем на Расмуса. — Это вкусно? — спрашивает он. — “Полукруг — это фигура, которая ограничена диаметром и отрезанной диаметром периферией”. Чтение для меня в этот первый августовский вечер проходит три стадии. Сначала я просто чувствую раздражение из-за всей неловкости этой ситуации. Потом возникает настроение, которое у меня всегда появляется, стоит мне только подумать об этой книге — торжественность. Сознание того, что это — основа, предел. Что если двигаться назад, мимо Лобачевского и Ньютона, все дальше и дальше, придешь, наконец, к Евклиду. — “На большем из двух неравных отрезков...” В какой-то момент я перестаю осознавать, что я читаю. В какой-то момент есть только звук моего голоса в комнате и свет заката с Сюдхаун. А потом даже и голос пропадает, есть только мальчик и я. В какой-то момент я перестаю читать. И мы просто сидим и смотрим прямо перед собой, как будто мне пятнадцать, а ему шестнадцать, и мы дошли до the point of no return <Точка, откуда невозможно вернуться (англ.) (Прим. перев.)>. Потом он в какой-то момент тихо встает и уходит. Я смотрю на закат, который в это время года продолжается три часа. Как будто солнце в последнюю минуту перед заходом все-таки нашло в этом мире какие-то достоинства, и из-за этого теперь не хочет уходить. Конечно же, Евклид его не отпугнул. Конечно же, было неважно, что я читаю. Я с таким же успехом могла читать вслух телефонную книгу. Или книгу Льюиса и Карриса “Изучение и классификация льда”. Он бы все равно приходил и сидел со мной на диване. Бывало, что он приходил каждый день. А иногда я могла за две недели только раз увидеть его издалека. Но если он приходил, то это обычно бывало, когда начинало темнеть, когда день заканчивался, и Юлиана была в бесчувственном состоянии. Иногда я отводила его в ванную. Ему не нравилась горячая вода. Но в холодной его нельзя было отмыть. Я ставила его в ванну и открывала душ. Он не противился. Он давно научился мириться с превратностями судьбы. Но он ни на секунду не отводил своего укоризненного взгляда от моего лица. В моей жизни было множество интернатов. Обычно я стараюсь вытеснять это из памяти, и на протяжении длительных отрезков времени мне это удается. Отдельному воспоминанию случается пробиться на свет только в виде мимолетной картины. Как, например, совершенно особому воспоминанию об общей спальне. В Стинхойе под Хумлебеком у нас была общая спальня. Одна спальня для девочек, одна для мальчиков. По ночам открывали окна. А наши одеяла были слишком тонкими. В морге копенгагенского амта, в подвале под зданием Института судебной медицины Государственной больницы, спят в общих спальнях своим последним, ледяным сном охлажденные почти до нуля мертвецы. Повсюду чистота, современные и четкие линии. Даже в смотровой, покрашенной, как гостиная, где поставлено несколько торшеров, и одинокое зеленое растение в горшке пытается поднять настроение. Исайя покрыт белой простыней. На нее кто-то положил маленький букетик цветов, словно для того, чтобы растение в горшке не чувствовало себя одиноко. Он закрыт с головы до ног, но его можно узнать по маленькому телу и большой голове. В Гренландии перед французскими антропологами встали серьезные проблемы. Они разрабатывали теорию о том, что существует прямая связь между умом человека и величиной черепа. У гренландцев, которых они считали переходной формой от обезьяны к человеку, они обнаружили самый большой череп. Человек в белом халате откидывает простыню с его лица. На нем нет никаких повреждений, кажется, будто из его тела очень осторожно выпустили кровь и лишили его красок, а потом уложили спать. Юлиана стоит рядом со мной. Вся в черном, трезвая уже второй день подряд. Когда мы идем по коридору, белый халат идет с нами. — Вы родственница? — высказывает он предположение. — Сестра? Он не выше меня ростом, но коренаст и похож на приготовившегося к нападению барана. — Врач, — говорит он. Он показывает на карман халата и обнаруживает, что там отсутствует карточка с его именем и фамилией. — Черт побери, — говорит он. Я иду дальше по коридору. Он идет прямо за мной. — У меня самого есть дети, — говорит он. — Вы не знаете, его нашел врач? — Механик, — говорю я. Он едет вместе с нами в лифте. Неожиданно у меня появляется желание узнать, кто именно касался Исайи. — Вы его обследовали? Он не отвечает. Возможно, он меня не слышал. Он идет вразвалку впереди нас. У стеклянной двери он резким движением, словно эксгибиционист, распахивающий пальто, вытаскивает кусочек картона. — Моя визитная карточка. Жан Пьер, как флейтист. Лагерманн, как сорт лакрицы. Мы с Юлианой не сказали друг другу ни слова. Но когда она села в такси, и я собираюсь захлопнуть за ней дверцу, она хватает меня за руку. — Эта Смилла, — говорит она, как будто речь идет об отсутствующем человеке, — замечательная женщина. На все сто процентов. Машина отъезжает, и я выпрямляюсь. Почти двенадцать часов. У меня назначена встреча. "Гренландский государственный центр аутопсии” — написано на стеклянной двери, у которой оказываешься, пройдя по улице Фредерика Пятого назад мимо здания “Тейлум” и Института судебной медицины к новому крылу здания Государственной больницы и поднявшись на лифте на шестой, последний этаж мимо этажей, обозначенных на панели лифта как “Гренландское медицинское общество”, “Полярный центр”, “Институт арктической медицины”. Сегодня утром я позвонила в полицию, и меня соединили с отделением “А”, где мне к телефону позвали Ногтя. — Вы можете посмотреть на него в морге, — говорит он. — Я хочу также поговорить с врачом. — Лойен, — говорит он. — Вы можете поговорить с Лойеном. За стеклянной дверью короткий коридор, ведущий к табличке, на которой написано “Профессор”, а маленькими буквами — “И. Лойен”. За табличкой дверь, а за дверью гардероб, за которым прохладный офис, где сидят два секретаря под огромными фотографиями, изображающими освещенные солнцем айсберги на фоне голубой воды, а за этим помещением уже настоящий кабинет. Здесь не стали делать теннисный корт. Но не потому, что не хватает места. А потому что у Лойена, наверняка, есть парочка кортов за его домом в Хеллерупе, и еще парочка на Клитвай в Скагене. И еще потому, что это нарушило бы высокую торжественность помещения. На полу — толстый ковер, вдоль двух стен — книги, из окон открывается вид на город и на Фэлледпаркен, в стене — сейф, картины в золотых рамах, микроскоп над столиком с подсветкой, стеклянный стенд с позолоченной маской, которая, похоже, происходит из египетского саркофага, две композиции из мягких диванов, две выключенные лампы, каждая на отдельной подставке, и все равно здесь достаточно места, чтобы устроить пробежку, если устанешь сидеть за письменным столом. Письменный стол представляет собой большой эллипс из красного Дерева. Встав из-за него, он направляется мне навстречу. Он ростом два метра, ему около 70-ти, стройный, в белом халате, загорелый, как шейх из пустыни, и с тем любезным выражением лица, которое могло бы быть у человека, сидящего на верблюде и снисходительно поглядывающего на весь остальной мир, проползающий мимо него внизу по песку. — Лойен. Хотя он и не называет свое звание, оно, тем не менее, подразумевается. Его звание, а также то обстоятельство, о котором собеседнику не следует забывать, что он, по меньшей мере, на голову выше всего остального человечества, и в этом здании, на других этажах под ним, находится множество других врачей, которые не смогли стать профессорами, а над ним — только белый потолок, голубое небо, и Господь Бог, а, может быть, даже и этого нет. — Садитесь, фру. Он излучает любезность и превосходство, и мне следовало бы чувствовать себя счастливой. Другие женщины до меня были счастливы, и многие еще будут счастливы, потому что разве в трудные минуты жизни может быть что-нибудь лучше, чем иметь возможность опереться на двухметровую блестящую медицинскую самоуверенность, да еще в такой приятной обстановке. На столе в рамке стоит фотография жены врача с эрдельтерьером и тремя взрослыми сыновьями, которые наверняка изучают медицину и у которых отличные оценки по всем предметам, включая клиническую сексологию. Я никогда не говорила, что я совершенна. Перед людьми, у которых есть власть и которые наслаждаются этим и используют это, я становлюсь другим, более мелким и злым человеком. Но я этого не показываю. Я сажусь на краешек стула, кладу темные перчатки и шляпу с темной вуалью на край поверхности из красного дерева. Перед профессором Лойеном, как и много раз до этого, сидит скорбящая, вопрошающая, неуверенная в себе женщина в черном. — Вы из Гренландии? Благодаря своему профессиональному опыту он замечает это. — Моя мать была из Туле. Это вы... обследовали Исайю? Он утвердительно кивает. — Я хотела бы узнать, отчего он умер? Этот вопрос оказывается несколько неожиданным для него. — От падения. — Но что это значит, чисто физически? Он задумывается на минуту, поскольку не привык формулировать совершенно очевидные вещи. — Он упал с высоты седьмого этажа. Просто нарушается целостность организма. — Но на его теле не было заметно никаких повреждений. — Это обычно бывает в случае падения, моя дорогая фру. Но... Я знаю, что он хочет сказать. “Это только, пока мы их не вскроем. Тогда мы видим сплошные осколки костей и внутренние кровоизлияния”. — Но это не так, — заканчивает он. Он выпрямляется. У него есть другие дела. Беседа приближается к концу, так и не начавшись. Как и многие другие беседы до и после этой. — Были ли следы насилия? Я не удивила его. В его возрасте и при его роде деятельности трудно чему-нибудь удивиться. — Никаких, — говорит он. Я сижу, не говоря ни слова. Всегда интересно погрузить европейца в молчание. Для него это пустота, в которой напряжение нарастает, становясь невыносимым. — Что навело вас на эту мысль? Теперь он опустил “фру”. Я не реагирую на его вопрос. — Как получилось, что эта организация с ее функциями не находится в Гренландии? — спрашиваю я. — Институту всего три года. Раньше не существовало гренландского центра аутопсии. Государственный прокурор в Готхопе, если возникала необходимость, обращался за помощью в Институт судебной медицины в Копенгагене. Эта организация возникла недавно и находится здесь временно. Все должно переехать в Готхоп в течение следующего года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |

|||||||