Много дней шёл Пантюшка по лесам и пролескам, путь держал на Рязань. Из Орды он весной убежал, теперь уж и лето кончилось, а он всё шёл. Постелью служили стог или еловые ветки. Ел – что придётся, а то и вовсе не ел. «Лучше с голоду помереть, чем в Орде рабом очутиться», – думал Пантюшка и стороной обходил большие селения. Не забыл всадников, переправлявшихся через Итиль.

Последние три дня Пантюшка и вовсе людей не встречал. Он шёл без дороги, вдоль несжатых полей, заросших сорными травами. В кустах стрекотали сороки. Жёлтые листья сами собой падали с веток и долго висели в воздухе, прежде чем лечь на землю. Тоска разъедала душу, хоть плачь. Но тут вдалеке показалась деревня. Не больше десятка изб раскинулось по косогору. В такую Пантюшка мог войти без опаски.

– Колесом дорога! – прокричал он журавлиному косяку. Журавли ответили, прокурлыкали что-то по-своему. Пантюшка повеселел и со всех ног побежал к косогору.

Но где же избы? Где деревня? Одни обгорелые брёвна лежали вперемешку с грудами опалённого кирпича. Кверху уныло торчали печные трубы. Из всей деревни только и уцелели две небольшие избёнки. Да и у тех кровли прогнили, сквозь ступени пророс бурьян.

Пантюшка выбрал избу поприглядней и вошёл в тёмные сенцы. Раздалось глухое рычание. Откуда мог взяться подобный звук? Пантюшка рванул осевшую дверь и обмер. Прямо на него, рыча и скаля клыкастую пасть, надвигался огромный медведь.

– Входи, не робей, – расслышал он, словно сквозь сон. – Медоедка меня, как мать родную, слушает. Свистну – задерёт, скажу «не тронь» – не тронет. Входи.

Боясь пошевелиться, Пантюшка осторожно повёл глазами. В избе на пристенной лавке сидела девчонка в синем вылинявшем сарафане. Девчонка была такого росточка, что стоптанные лапотки, видневшиеся под сарафаном, не доставали до пола.

– Медоедка, сюда, – сказала девчонка.

Медведь оставил Пантюшку и подошёл к девчонке. Лохматая морда по-собачьи уткнулась в обтянутые сарафаном колени.

Девчонка с медведем в сожжённой безлюдной деревне были как чудо из сказки. Пантюшка молча таращил на них глаза.

– Ты что, говорить разучился иль от рождения немой?

– Онемел, – усмехнулся Пантюшка. – Целое лето не разговаривал. – Он осторожно вступил в избу, продолжая во все глаза смотреть на девчонку.

– Тутошняя, что ли?

– Считай, что тутошняя. Третий день в этой избе живу. Медоед в подклети овёс нашёл, где с гнильцой, а где – ничего, годится.

– А я гонобобеля насобирал. – Пантюшка ссыпал на лавку ягоды. Потом, как положено, снял с головы малахай, поклонился, коснувшись рукой пола.

– Здравствуй, хозяюшка. Прими непрошеного гостя, по имени Пантюшка, по прозвищу Гнедыш. Тебя величают как?

Вместо ответа девчонка расхохоталась.

– Ты чего? – Пантюшка обиженно тряхнул волосами. Девчонка захохотала громче. Худенькие плечики ходуном заходили под холщовой рубашкой с обтрёпанной тесьмой вокруг ворота.

– Полоумная, что ли?

– Полу… ха-ха-ха… Это ты – полурыжий!

Пантюшка забыл, что волосы у него отросли. На макушке выросли рыжие, а концы остались чёрными. Чернила не смылись, крепкие.

– Не полурыжий я, крашеный.

– Кто тебя так?

– Сам. Когда из Орды уходил. Чтоб на ордынца походить. У меня и халат и шлем были.

– Складно небылицы сказываешь. – Девчонка перестала смеяться и отвернулась к окну. Лицо у неё было продолговатое, нежное. От чёрных прямых ресниц падали тени. Чёрные, не убранные в косы волосы спускались вдоль щёк. Таких девчонок Пантюшке видеть не приходилось. Стало обидно, что она ему не поверила.

– Небылицы? – Пантюшка задрал рубаху чуть не до плеча. На груди обозначились узкие полосы, расходившиеся как три луча. – Плетью-трёххвосткой бит, видишь. А это видишь? – Пантюшка закатал штанину на правой ноге. Повыше колена виднелись синеватые завитки арабских букв.

Девочка сдвинула тонкие брови, и Пантюшке вдруг показалось её лицо очень знакомым. Только этого быть не могло. Они никогда не встречались.

– Что это у тебя на ноге? – спросила девчонка так тихо, что Пантюшка едва расслышал.

– Тавро. Ордынцы пленных клеймят, словно скот.

– Значит, правда, бежал из Орды, значит, не трус?

– Не трус. Медоеда твоего испугался, так он кого хочешь устрашит. На что князь Юрий Всеволодович Холмский первый храбрец, а доведись – и он устрашится.

– Ты почему вспомнил о Холмском?

Тонкие брови соединились ещё плотнее. Тёмные синие глаза уставились на Пантюшку.

– В Орде с Холмским встретился. Вызволить меня обещал. Пантюшка рассказал, как бежал из Орды, напрасно прождав князя за сундуком.

– Куда ж твой князь подевался, почему в шатёр не пришёл?

– Пировал, должно быть, всю ночь у хана. Шадибек пиры страсть любит.

– А меня Устинькой зовут, – неожиданно сказала девчонка.

– Вот и ладно. Я про себя всё открыл, теперь – твой черёд. Откуда ты, Устинька?

– Медоедка гонобобель съел, – сказала Устинька. На Пантюшкин вопрос она не ответила.

– Пускай. В лесу ягод довольно. Деревню ордынцы на дым пустили?

– Свои. Серпухов с Рязанью бились.

– Откуда узнала, если не здешняя?

– У сороки на хвосте сто вестей. – Устинька отвернулась. Ну и девчонка! Подзатыльник ей дать, чтоб посмирнела. Но была она такая худенькая, маленькая. Если встанет, то и до плеча Пантюшкиного не дотянется.

– Ладно, – сказал Пантюшка миролюбиво. – Не хочешь говорить – не сказывай. А куда путь держишь, полюбопытствовать можно?

– Можно. Путь мы с Медоедкой держим в стольной город Москву. Пойдёшь с нами?

ГЛАВА 3

С Петрушкой вдоль Ордынки

Комедианты завязывают себе вокруг тела одеяло, изображая таким образом переносной театр, с которым они могут бегать по улицам и на котором могут происходить кукольные игры.

Адам Олеарий, путешественник XVII века

За разговорами не заметили, как день прошёл. Ночевать остались в избе.

Устинька взобралась на печь, Пантюшка устроился на пристенной лавке. Медоедка развалился посредине избы, на полу. Во сне он сопел так громко, что казалось, работает огромный мех для раздувания огня.

Чуть свет Пантюшка поднялся, вышел на улицу – насобирать поленьев, заготовить лучину.

Когда он с охапкой дров вернулся в избу, Устинька не спала. Увидев Пантюшку, она улыбнулась. От этой улыбки Пантюшке сделалось радостно, словно Устинька была ему младшей сестрой. Он почувствовал себя взрослым и сильным.

– Медоедка умеет плясать, – сказала Устинька, продолжая улыбаться. Она захлопала в ладоши и запела:

Медведушка, по горам,

Медведушка, по лугам.

С первыми звуками песни Медоед поднялся на задние лапы.

Устинька взмахнула рукой и поплыла по избе, мелко перебирая рваными лапотками. Медоед затопал следом. Устинька закружилась – закружился и он.

– Вот так Медоед! – закричал Пантюшка. – Кто ж его научил?

– Кто, как не я. Его в лесу брат нашёл и мне принёс. «На, – сказал, – Медоедку, чтоб не скучала». Медоедка тогда маленький-маленький был, меньше меня. Шёрстка пушистая, мягкая. Я его обняла, он и подумал, что я ему мать, и стал во всём слушаться.

– А брат где?

Устинька перестала улыбаться.

– Там, где тебя нет, – сказала она и отвернулась к стене.

– Тьфу! – возмутился Пантюшка. – Напасть, не девчонка. Ни о чём спросить нельзя, всё за обиду принимает. Медоедка – и то добрее.

– Добрее, – откликнулась Устинька не оборачиваясь. – Он маленький, потому и добрый. Ему двух лет не исполнилось, а мне – целых десять.

– Тебя послушать, так я на четыре года должен быть злее. Мне скоро четырнадцать.

– Всё равно ещё малолеток. Вырастешь – тогда и озлеешь: примешься за власть биться, или за имущество, или ещё за что-нибудь.

Пантюшка во все глаза смотрел на Устиньку. Таких девчонок он сроду не видал.

– Рассуждать ты горазда, а делать умеешь ли что? Устинька задумалась.

– Ладно. Ступай в подклеть, принеси зерно. Смелем на жерновах, испечём в дорогу лепёшек. Придумал я, как до Москвы добраться. Теперь и Медоедка поможет.

– Как?

– Тут позади избы яма вырыта, в ней глина, самая что ни на есть хорошая. Должно, для горшков заготовляли.

– Что с того?

– А то, что из глины сделаем Петрушку и всех остальных. Обруч от бочки обернём тряпицей. И пойдём представления показывать: ты, да я, да медведь. Так и прокормимся.

– Чур, представлять будем вместе. Здрасте, здрасте, добрые люди. Я – Петрушка, шапка на макушке, – запищала Устинька и захлопала в ладоши.

Медоедка встал на задние лапы.

С глиной Пантюшка возился два дня. Дело мешкотное, требовало большого старания. Кого ни возьми – человек то или животное, – а голову и туловище вылепить надо. Человеку руки и шапку надо приладить, корове – рога, лошади – хвост. Хорошо ещё, что все они без ног обходятся. Ногами им будут служить Пантюшкины да Устинькины пальцы. Для того, особые отверстия в каждой фигурке проделаны.

Зверюшек и человечков просушили в печи. Потом Пантюшка их разукрасил. Одних красным камушком разрисовал, других – жёлтым, угольком глаза обозначил.

Устинька диву давалась, глядя на Пантюшкино мастерство.

Когда всё было готово, двинулись в путь.

Устинька шла налегке; к спине Медоеда привязали узел с лепёшками. Пантюшка нёс фигурки и обруч с тряпицей. Первая деревня, встреченная на пути, оказалась порушенной. Вторая тоже. Избы погнили, земля поросла лебедой. У околицы третьей деревни босоногие ребятишки скакали верхом на прутиках.

– Потеха пришла! Потеха! – закричали они и бросились по избам оповещать.

От поднятой пыли Медоедка три раза чихнул.

«Потеху» встретили как гостя, проводили в пустой сарай. Перед сараем собрался народ. Все пришли – от мала до велика, в избах никто не остался.

Впереди выстроились ребятишки, те, что всадников изображали. В сторонке прижались друг к дружке девчонки в пестрядинных до пят сарафанах. У самых маленьких в руках тряпичные мячи и куклы.

Ждать пришлось долго. Наконец двери сарая раскрылись и оттуда выплыл не то человек, не то постройка какая. Сразу не сообразишь. Вверху обруч от бочки, вокруг него тряпица прилажена и спускается до самой земли. Посередине тряпица перехвачена поясом, а внизу виднеются лапти.

Лапти задвигались, обруч с тряпицей приблизились к зрителям.

– Здрасте, здрасте, добрые люди! – пропищал тоненький голосок, и над обручем выскочил мужичонка размером чуть больше пальца. Нос длинный, ручки раскинуты в стороны, шапка-«горшок» лихо заломлена на самый затылок.

– Здравствуй и ты, – ответили мужичку люди. – Сам кто будешь?

– Я – Петрушка, посадский дружка. Был на торгу – корову веду.

Рядом с Петрушкой очутилась рыжая корова с чёрной мордой и замычала: «Му-у-у!»

Хорошая корова – хозяйству обнова! – крикнул кто-то из зрителей.

Петрушка с коровёнкой зашагали вдоль обруча. Петрушка пищал:

– Шёл, шёл – до лесу дошёл. В день светел мужичка встретил. Мужик с бородёнкой ведёт жеребёнка.

Появились бородатый мужик и лошадка с гривой и длинным хвостом.

– Здравствуй, Петрушка, – ответил мужик басовито. – Давай меняться. Бери за дохлую коровёнку распрекрасного жеребёнка.

– Меняйся! – закричали одни из зрителей.

– Не меняйся! Обманет! – закричали другие.

Петрушка решил меняться. Взял жеребёнка, зашагал дальше. Через малое время того же мужичка встретил. Собачонку тот вёл.

– Давай, Петруша, меняться. За тощего жеребёнка возьми распрекрасную собачонку.

Собачка Петрушке понравилась. Не успели поменяться, а мужик опять тут как тут.

– Давай меняться. За шелудивую собачонку бери распрекрасную рубашонку.

Зрители Петрушке советов больше не давали. Только смеялись над его неразумностью.

– Рубаха ладная, – пищал Петрушка. – Настасья ненаглядная ох как обрадуется! А вот и она – моя жена.

Появилась Настасья – высокая, плечистая, в длинном сарафане.

Увидев её, бородатый мужик, корова, жеребёнок и собака бросились наутёк.

– Вот так чудо! – ахнули зрители.

Было чему дивиться. У петрушечника – две руки, на каждую по две фигуры можно надеть. Никак не больше. А над обручем целых шесть бегают, словно у петрушечника три руки. Чудо, и только!

Настасья зрителей вниманием не удостоила, набросилась на Петрушку.

– Где, муженёк, пропадал?

– На торгу торговал. Купил коровёнку, обменял на жеребёнка, жеребёнка – на собачонку, собачонку – на рубашонку.

– Не нужна рубашонка, верни коровёнку! Не то – получай.

– Ай, ай!..

Грозная супруга бросилась на Петрушку. Он – от неё. Зрители засмеялись.

– Обманула тебя борода! – кричала Настасья.

– Спасайся, Орда!

Над обручем появились четыре всадника в халатах и малахаях. Зрители присмирели. Смех разом умолк.

А Петрушка как бросится на ордынцев. Только их и видели. Один за другим – все вниз попадали.

– Молодец, Петрушка! Как есть, герой! Нашим бы князьям так, а не друг с дружкой биться! – кричали люди.

Настасья и бородатый мужик, что Петрушку при обмене одурачил, были одних с ними мыслей. Настасья принялась обнимать-целовать дорогого муженька. А бородатый привёл Петрушке и корову, и жеребёнка, и собаку.

– Спас, Петрушка, ты жизнь нам, возьми за это всю живность.

Петрушка от радости словно вырос. Заходил, загордился.

– Вот я какой, Петруша. Сил наберу – и Орду порушу. Пока уйду, Медоеда приведу.

Через малое время из сарая приплясывая вышла девочка. За ней – медведь. Девочка была невеличка, в два раза ниже медведя, а его ничуть не страшилась. Плясала, как с человеком: брала под руку, кружилась, держа за лапы. Кланяться стала – так и вовсе в обнимку.

– Ишь как отплясывают! – говорили зрители. – Что девчонка, что медведь – неведомо, кто лучше.

– А девчонка-то раскрасавица, только бледненькая.

– Известно – сирота. Легко ли дело с малых лет по дорогам ходить, пропитание добывать.

– Несите-ка, люди, кто чем богат. Пусть детишки потрапезничают вволю и покормят своего Медоедку.

Что у людей было – то и принесли. Немного было, да насытились петрушечники, спасибо сказали.

Так и пошли Пантюшка, Устинька и Медоед от села к селу, держа путь вдоль дороги Ордынки.

Встречали их повсюду приветливо. Даже в самых бедных деревнях кормили досыта. И то сказать, не часто перепадало веселье деревенскому люду. А тут и невесть сколько фигур одновременно над обручем крутятся, и девочка-красавица с медведем отплясывает.

В селе Озерцы Устинька и Медоед плясали особенно лихо. Им один человек подыграл на дуде. И так-то ладно! Был тот дударь немолод. Носил на себе одну рванину: выцветшую рубашку и штаны из полосатой пестряди в синих заплатах. Но человек оказался весёлый. Он потом их на дороге догнал.

– Не прогоните, коль рядом пойду?

– Наш путь далёкий, – нехотя ответил Пантюшка. Дударь ему не понравился, Хажибея напомнил: бородёнка с проседью, тощая, глаза в разные стороны бегают, на губах – улыбочка хитрая. Устиньке, напротив, дударь приглянулся.

– Иди, дорога не заказана, – сказала она весело. – А на дуде поиграешь?

– И-эх, и-эх, подудеть не грех! – Дударь с готовностью задудел, пошёл вприсядку и, не выпуская дудки из рук, перекувырнулся.

Устинька рассмеялась:

– Сам-то кто будешь? – хмуро спросил Пантюшка.

– Жнец, да швец, да на дуде игрец. И-эх, таков человек. Фаддеем зовусь. Да разгладь лицо, парень, не кипи, как горшок на угольях, увидишь – со мной сподручней.

Фаддей в самом деле пригодился. Пока готовилось представление, он веселил народ: дудел, скоморошничал.

Тем временем Устинька забиралась в заплечный мешок. Пантюшка продевал руки в лямки и закидывал мешок вместе с Устинькой себе на спину, потом прилаживал к поясу палки, державшие обруч с тряпицей. Потом они с Устинькой надевали на пальцы фигурки, вдвоём вдвое больше надевали, чем надел бы один петрушечник, и выходили к народу.

– Здрасте, здрасте! – пищала Устинька. – Я – Петрушка.

– Давайте меняться, – предлагал бородатый мужичок Пантюшкиным голосом.

Вечером Фаддей разбирал приношения:

– Хлёбово сейчас съедим, овсяную кашу – Медоедке, горох и 4 рыбу – возьмём в дорогу. Глядите-ка, лапоточки! Как раз Устиньке впору. И-эх, лапоточки, тупые носочки, куда путь держать будете? На восход – Коломна, на закат – Холмы. Холмики-Холмы, а куда же вы?

– На Москву!

Это крикнула Устинька. Пантюшка промолчал.

ГЛАВА 4

Велик и чуден город Москва

Град Москва велик и чуден град, и множество людей в нём, кипяше богатством и славою.

Ростовская летопись

Челны и струги шли по рекам и речкам, по камням проходили волоком. Путь держали из Хвалынского моря в Студёное.

Когда по Москве-реке проплывали, то хозяева-купцы в расшитых халатах задирали вверх чёрные бороды. Круглые тюрбаны едва удерживались на головах. Купцы смотрели на холм.

На вершине холма виднелись ров и вал. Вниз по лесистым склонам сбегали землянки. Не велико городище у славян-вятичей, но товар продать можно.

– Держи к берегу! – кричали купцы.

В тысяча сто пятьдесят шестом году Юрий Долгорукий, князь Владимирский и Суздальский, «взойдя на гору и обозрев с неё очами своими, повелевает на том месте вскоре сделать мал град по имени реки, текущей под ним».

Где был вал, там встали стены из вековых сосен. Где были землянки, возник посад, населённый ремесленным людом.

«От малых начал велик город вырос».

Волны били в крутые бока. Гребцы взмахивали вёслами и откидывались назад. Высокобортные ладьи и беспалубные двухмачтовые шняки шли по Москве-реке. Купцы в узких кафтанах с узорчатыми поясами задирали русые и рыжие бороды. Говорили между собой: «Хорошее место князь Долгорукий выбрал для града. Далеко смотрел. Куда ни потянешься – хоть из Смоленска в Рязань, хоть из Владимира в Киев, – не минуешь Москвы. Ключ она всем дорогам».

Тысячи дорог бегут по Руси – от княжества к княжеству, через сёла и города, по кручам и по низинам. Те, что к Москве ведут, редко бывают пустынными. Кто только не топчет дорожную грязь. Княжеский гонец промчался – вслед клубы пыли; боярин проехал с дружиной – долго слышится звон кольчуг; растянулся караван торговых гостей – за ним и дороги не видно.

С юго-запада к Москве подводила Можайская дорога, с запада – Волоколамская, с северо-запада – Тверская и Дмитриевская, с северо-востока – Владимирская. По степям и вдоль Волги тянулась дорога Ордынская – из Орды шла. Подходила Ордынка к городу с юга, переправлялась через Москву-реку плавучим мостом и торговой площадью расплёскивалась перед Кремлём.

Утром погожего дня Ордынка привела к Москве двух всадников. Не доезжая моста, всадники спешились и, взяв усталых коней под уздцы, спустились к воде.

За рекой поднимался город золотой и многоцветный от белых стен, куполов и крестов, лазоревых, красных и синих кровель.

– Добрались, – сказал один из всадников. – Пошли, что ли?

– Погоди, дай посмотреть, – отозвался другой. По всему было видно, что из двоих – он главный.

– Чего смотреть? Войдём – увидим.

– Когда я был малолеткой, поп, обучавший меня грамотной хитрости, любил повторять: «Один и тот же вид инако человеку видится, инако лягушке, инако птице. Лягушка снизу зрит, птица – сверху, человек – прямо». В Орде мы лягушками были – снизу смотрели.

– Зато через степь птицами пронеслись.

– Не зайцами ли, от лисиц удиравшими?

– Похоже, твоя правда, князь.

– То-то. Перед Белокаменной хочу вновь человеком стать.

– Время не раннее, князь. Пока через торг проберёмся… Тот, кого назвали князем, не ответил. Он смотрел на город.

На торгу народу – не протолкнуться. Посадские люди, ратники, подьячие, боярские слуги в широких опашенях без опояска, женщины в душегреях, пушкари – все стянулись сюда. Кто за новостями пришёл, кто за покупками. Где, как не здесь, бывалые люди вели рассказы о неведомых странах. Где, как не здесь, дьяки читали указы, а палачи колотили палками должников. Но главное на торгу, конечно, сам торг. Чем душе угодно торговала Москва.

Зерно, мясо, колёса, сало, посуда, лошади, воск. Лавки, лари, телеги, бочки.

Лоточники обносили фруктовыми квасами, горячей осетриной, пирожками-«воробушками», подовыми пирогами, расстегаями.

– А вот расстегаи, брюшко расстегнули – начинкой бахвалятся. Налетай на расстегай! Расстегай не растеряй!

– Курага – сладка, чисто ягода!

– Мёд-медоус, сам течёт под ус! Пей-напивайся, к гостям не задирайся.

Гостей – крымских купцов из Кафы и Сурожа

– обступили девицы и молодайки. На прилавках узорчатые шелка разложены, да рытые бархаты, да серебряные перстеньки с каменьями. Красота дивная!

Крымские гости свой товар продавали, а сами на пушнину поглядывали, доставленную с верховья Итиля.

– Карош мех, ах, карош. И снова пошли телеги с мясными тушами, мешки с зерном, кадки с соленьем, репа, лук, рыба.

– Богато Москва торгует, – видать, хорошо живёт, – сказал один из тех, что приехали по Ордынке, другому.

Оба спутника, застряв в рыбном ряду, безуспешно пытались пробиться к белым Кремлёвским стенам.

– Вскинемся на коней, пешими через эдакое многолюдство разве что к вечеру протолкнёмся, – отозвался другой.

Верхом дело пошло быстрее.

– Рыба копчёная, рыба варёная, весом в пуд – слюни текут! – Торговцы рыбой трясли трёхметровыми белугами, огромными калужскими осетрами, московскими язями, щуками, лещами. Но за кафтаны хватать остерегались.

– Лещи хороши, других не ищи! Купи, боярин!

По ряду навстречу всадникам протискивался бродячий кузнец с горном и горшком для углей:

– Кому коня подковать, кому чан залатать?

– Эй, кузнец-молодец, рыбок едец, купи окунёчков – сваришь в горшочке! – закричали рыбники.

– Вчера имел деньгу, сегодня – ни гугу!

В конце рыбного ряда расположились сапожники, чинили сапоги. Заказчики переминались босыми ногами и поторапливали. Сбитенщик предлагал пахнущий мёдом напиток: – Вот сбитень, вот горячий, пил боярин, пил подьячий! Испейте, братва босоногая!

Показался ярыжный – охранитель порядка. Он тащил за шиворот подвыпившего посадского человека. Тот делал попытку вырваться и орал:

– Аюди добрые, не виноват я!

– В зубы дам! – хрипел ярыжный.

– Нет на мне вины!

– Ррраз! – Ярыжный исполнил угрозу, двинул посадского в челюсть.

– Кто с ярыжкою спознался, без зубов тот враз остался, – пропел сбитенщик.

– Молчи, товар отберу!

– С живота не снимешь.

Сбитенщик, раздвинув народ лотком, висящим на лямке, подался в сторону. Ярыжный – за ним. Посадский бросился наутёк.

– Держи! – закричал ярыжный. – Хватай! – Он взмахнул своим бубном-тулумбасом, чтоб других ярыжных созвать, – знал, что народ ему не поможет. Да тулумбас за воловий рог зацепился. Так и повис.

«Мууу!» – замычал удивлённый вол и пошёл, волоча телегу.

– Стой, отдай тулумбас! Ярыжный запрыгал вокруг вола, хохочущий народ – вокруг ярыжного.

Тем временем оба всадника, обогнув толпу, въехали в Кремль. Людно здесь было не менее, чем на торгу. Бояре со слугами и окольничими, ратники, дьяки, стольники, московские жители, приезжие из других городов. Кто в приказы по делам поспешал, кто пришёл на иноземных послов полюбопытствовать.

Послы проходили пышно, в сопровождении свиты, разодетые, как на Москве и не видывали: короткие кафтанчики отделаны позументом, рукава-«накапки» с разрезом до самых плеч, подбиты шёлком, поверх больших бархатных шляп колышутся перья.

Русские послы, вернувшиеся из чужих земель, иноземцам ни в чём не уступали. Длинные, не сшитые по швам рукава, серебряные шарики-пуговицы, остроносые башмаки.

Обтрёпанные зипуны да лапти в Кремле разглядишь не сразу. Лапотники своё место знали, жались по стенкам, вперёд не лезли. На подворье великого князя им и вовсе доступ не полагался.

ГЛАВА 5

Великокняжье подворье

А злато везде пресветло сияет,

Государев дом красоту являет.

Окна, как звёзды в небе, сияют,

Драгая слюда, что сребро блистает.

Симеон Полоцкий, русский поэт XVII века

На подворье великого князя было тише, чем в других местах Московского кремля. Особые дворовые слуги, прозываемые «дворянами», день-деньской несли стражу на Красном крыльце. Другого им дела не назначалось, как только следить, чтоб никакого бесчинства не приключилось близ великокняжеских хором – ни крика, ни брани.

Ступени Красного крыльца вели в Большие и Малые сени. За сенями располагались главные палаты. Изнутри их убранство пышностью изумляло, снаружи – кровлями. Каждая палата имела особую кровлю и одна на другую не походила. Шатры с крутыми скатами на четыре стороны венчали Большие и Малые сени. «Бочонок» с гребнем поверху перекрывал палату Столовую. Кровля Посольской представляла собой «короб». На башенках верхних теремов вертелись золочёные флюгера – коньки и драконы.

Оконца сверкали слюдой или разноцветными заморскими стёклами. По ставням струилась яркая роспись.

Разве что в сказках встречались такие хоромы, в каких жил великий Московский князь.

Сам князь, Василий Дмитриевич, с утра пребывал в Думной палате. Не один пребывал, с боярами.

На пристенных лавках, крытых сукном, сидели все ближние: Иван Фёдорович Кошка – казначей и любимец князя, унаследовавший от отца дела по Ордынскому приказу; Степан Феофанович Плещеев – посол по чужим землям; Юрий Патрикеевич, внук Нариматов – литовский князь на московской службе. Были здесь и другие, столь же заслуженные и родовитые. На самом почётном месте, у княжьего кресла, восседал, опершись на посох, Иван Никитич Уда. Старик возносил себя превыше других, гордясь службой у князя Дмитрия Донского, отца теперешнего Московского князя.

В стороне, близ входа, за столом, покрытым зелёным сукном, расположился думный дьяк Тимофей Ачкасов. Перед ним лежала бумага в кипах и свитках, стопка размягчённой берёсты с ровно обрезанными краями, перья и писалы – костяные заострённые стерженьки для процарапывания слов на берёсте. Тимофей непрерывно строчил, поспевал записывать всё, о чём говорилось в Думной.

Сказано в тот день было много. Да что, всего не переговоришь, весь мир не обсудишь. К концу бы пора подходить.

Бояре тихонько переговаривались, ожидая лишь знака Василия Дмитриевича, чтобы покинуть палату. Но князь вместо того вновь принялся говорить:

– Есть у меня великая забота, бояре. Нуждаюсь в совете. Замыслил я возвести новую церковь, да без вашего одобрения не решаюсь.

– Давно пора, государь Василий Дмитриевич, – тотчас отозвался Плещеев, человек просвещённый и книжный, всегда ратовавший за возведение новых построек.

– Пора-то – пора, – задвигал посохом Иван Никитич, да где такую прорву денег промыслить? Не мне, государь, худому и недостойному, тебя поучать, а только, если завёлся в казне лишек, надо дань-выход в Орду слать. Давно мы не слали. Не разгневался б Едигей. И подарочков не худо ему подбросить. И немцы, и венецианцы, и французы – все в Орду подарочки шлют. Вспомни, государь, прадед твой Иван Калита сколько в Орду даров перетаскал? Сам туда пять раз ездил, ничего не жалел. А денег немало скопил. Калита – кошель значит. Не прозвали бы Калитой, коль кошель был бы пуст.

– Княжение Калиты нам не указ, – возразил Плещеев. – Ино дело тогда было, ино сейчас. После победы Дмитрия Донского Орда не та стала.

– Есть деньги – строй укрепления, – сказал, как отрезал, литовский князь. Его интересы ограничивались войной.

– Не государственно мыслишь, Юрий Патрикеевич, – повернулся к нему Плещеев. – Москву князь Донской укрепил стенами славно. Литовец Ольгерд дважды к Кремлю подступал и ни с чем уходил. Только сила не в одних стенах, – теперь Плещеев говорил, обращаясь ко всем. – После победы на Куликовом поле Москва стала во главе других городов. Ей краше других быть надлежит.

Чем больше наш стольный город украсится, тем скорее слава о его силе по всей земле пойдёт.

– Москва семь раз отмерит, потом – враз отрубит, – неожиданно сказал Юрий Литовец.

Все рассмеялись.

– А ты что молчишь, казначей, – обратился великий князь к Ивану Кошке.

– Раздумываю, государь. Боярин Плещеев верно сказал: Москва в первые города выходит. Негоже Киеву или Новгороду перед ней храмами кичиться. Однако и Иван Никитич ненапрасное слово молвил. В казне лишку нет. Мы не Орда, другие народы не грабим, своим живём.

Иван Кошка умолк. В палате стало тихо.

– Чтобы сподручнее было думать, я Грека позвал, – нарушил молчание великий князь. – Тимофей, покличь, сделай милость.

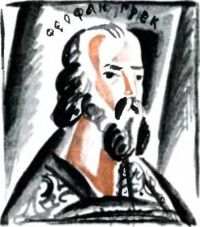

Тимофей растворил дверь в соседнюю горницу и с поклоном пропустил Феофана, живописца, прозванного Греком. Сказывали, за рубежом мало найдётся таких даровитых иконников, каким был Феофан. Всей Руси известна его икона «Богоматерь Донская». Хранилась «Донская» в Коломне, где великий князь Дмитрий собрал ополчение – биться против Орды.

Двадцатого августа тысяча триста восьмидесятого года вывел князь Дмитрии из Коломенских ворот рать, какой на Руси прежде не собирали. Сто пятьдесят тысяч двинулось вслед за князем. Немногие уцелели. Кровь на Куликовом поле лилась, как вода в Оке, коням некуда было ступить из-за мёртвых тел. Но те, что вернулись обратно в Коломну, вернулись с победой. Мамай убежал.