|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Нортон Андрэ :: Лондон Джек :: Станюкович Константин Михайлович :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Справочник по реестру Windows XP :: Молитва :: О культе книг :: Назову себя Гантенбайн :: Ось времени :: Братья Гримм :: Ночь перепутанных номеров :: Charlie and the Chocolate Factory |

Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельностьModernLib.Net / Биографии и мемуары / Энгельгардт Михаил / Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность - Чтение (стр. 2)

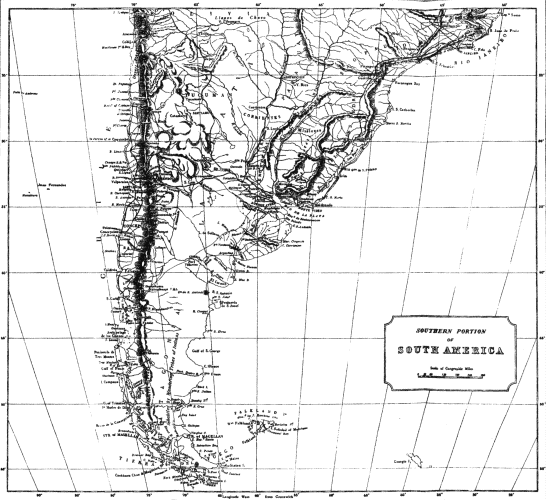

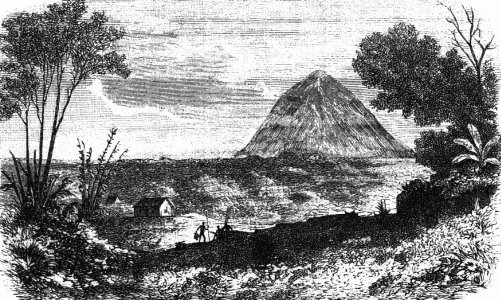

После этого Дарвин отправился в Лондон познакомиться с Фицроем. Тут возникло вдруг новое и совершенно неожиданное препятствие. Фицрой был последователем Лафатера; посмотрев на Дарвина, он решил, что нос у него не такой, какой следует иметь путешественнику, и на этом основании хотел было отказать ему. Должно быть, однако, ближайшее знакомство поколебало эту антипатию к носу, потому что в конце концов он решил принять Дарвина. Как человек вежливый, он, разумеется, не высказал вслух своих сомнений, и только впоследствии Дарвин узнал от самого Фицроя, с которым близко сошелся, какая причина едва не разрушила его планов в самом зародыше. «Путешествие на „Бигле“ – важнейшее событие в моей жизни, – говорит Дарвин. – Оно определило всю мою карьеру, и, однако, оно зависело от таких случайных обстоятельств, как то, что мой дядя предложил мне съездить вместе в Шрюсбери, и от такой ничтожной мелочи, как форма моего носа. Я всегда чувствовал, что первым действительным воспитанием моего духа обязан путешествию; оно заставило меня внимательно изучить многие ветви естествознания». Несколько месяцев прошло в подготовке к путешествию. Надежды и розовые мечты сменялись сомнениями и недоверием к своим силам. «Время от времени я переживаю минуты величайшего энтузиазма, когда думаю о финиковых и кокосовых пальмах и других великолепных деревьях и папоротниках. Все ново, все величественно. Читали ли Вы Гумбольдта? Если нет – прочтите. С какою радостью вспоминает он о днях, пережитых в тропических странах» (письмо к Форсу от 19 октября 1831 года). «Моя жизнь начинается во второй раз, и этот день будет днем моего рождения на всю остальную жизнь» (к Фицрою, в октябре 1831 года). «Мое главное занятие теперь являться на палубу „Бигля“ и, насколько умею, корчить из себя моряка. Не знаю, впрочем, удалось ли мне обмануть хоть одного мужчину, женщину или ребенка». (К Генсло, 15 октября 1831 года).  «Бигль»По временам находили на него минуты уныния. «Я так смущен и в таком беспокойстве, – пишет он Генсло почти накануне отъезда, – что просто не знаю, за что взяться». Как бы то ни было, 27 декабря 1831 года он отплыл из Англии.  Маршрут путешествия корабля «Бигль» вокруг света (1831–1836)Дарвин не был специалистом, когда отправлялся в путешествие, как не сделался им и впоследствии. Он не задавал себе определенной задачи, определенных вопросов. Формальной целью его путешествия было собирание коллекций; лично его увлекло желание посмотреть тропическую природу. Словом, он отправлялся скорее как турист-любитель, чем как исследователь. Сознание своей неподготовленности очень его смущало. «Источник постоянного беспокойства для меня, – писал он Генсло из Рио-де-Жанейро, – полное незнание, точно ли я обращаю внимание на те факты, которые стоят его и могут заинтересовать других». Но творческий ум его делал свое дело помимо сознания. Он как бы инстинктивно схватывал те факты и явления, которые находились в теснейшей связи с величайшими проблемами естествознания. Вопрос о происхождении органического мира еще не возник перед ним в ясной форме, а между тем он уже обращает внимание на те явления, в которых находился ключ к решению этого вопроса. Так, с самого начала путешествия он заинтересовался вопросом о способах переселения растений и животных. Фауна океанических островов, заселение новых земель занимали его в течение всего путешествия, и Галапагосские острова, особенно тщательно исследованные им в этом отношении, сделались классическою землею в глазах натуралистов. Фауна океанических островов является одною из самых ярких иллюстраций эволюционной теории. Так, например, фауна Галапагосов сходна с южноамериканской: те же семейства, роды, – но виды другие, специфические, свойственные только этим островам. Это легко объясняется с точки зрения эволюционной теории: острова заселились американскими видами, которые в новых условиях изменились; отсюда – родовое сходство и видовое отличие. В согласии с этим находится и состав фауны: она слагается из таких животных, которые легко переселяются через море. Так, млекопитающих вовсе нет (за исключением крыс и мышей, вероятно, завезенных кораблями), птиц – 55 видов; ящериц, икра которых, защищенная известковой скорлупой, может выдержать влияние соленой воды, – несколько видов; лягушек, слизистая икра которых гибнет в морской воде, – вовсе нет, и так далее.  Карта Галапагосских островов. По карте, составленной офицерами «Бигля»Изучая нравы животных в Южной Америке, Дарвин обратил внимание на уловки самцов для привлечения самок – явление, внушившее ему позднее мысль о половом отборе. Он замечал также мелкие индивидуальные отличия и их значение в жизни организма. Менее пытливому натуралисту эти отличия показались бы не стоящими внимания; но Дарвин как бы чувствует, что в них-то и кроется разгадка происхождения видов. Мы знаем теперь, что самое ничтожное уклонение, раз оно полезно для организма, может служить началом и источником бесконечных изменений. Мы знаем, что естественный отбор имеет дело именно с этими незаметными различиями: полезные сохраняются и накапливаются, вредные влекут гибель и вымирание организмов... Явления борьбы за существование, приспособления к окружающей среде, взаимная зависимость между организмами совершенно различных классов (например, влияние насекомых на распространение крупных млекопитающих в Южной Америке) – все это занимает его, невольно привлекая его ум к основным вопросам естествознания. Свободный от книжных систем, от кабинетных умозрений, от заранее намеченных задач, он спокойно всматривался в развернутую перед ним книгу природы, стараясь в ней самой найти ключ к разъяснению ее тайн. Большой интерес возбудили в нем переходные формы– предмет досады и пренебрежения со стороны систематиков, отыскивающих «хорошие», то есть четко определенные виды. Дарвин замечает по поводу одного из таких семейств: «Оно принадлежит к числу тех, которые, соприкасаясь с другими семействами, в настоящее время только затрудняют натуралистов-систематиков, но в конце концов могут содействовать познанию великого плана, по которому были созданы организованные существа».Сам способ выражения указывает, как далеко он был в это время от ясного и отчетливого понимания вопроса; но, с другой стороны, то же замечание свидетельствует, как верно вел его инстинкт к основным элементам проблемы. Действительно, переходные формы бросают яркий свет на родство и происхождение организмов, являясь в то же время одним из сильнейших аргументов против учения о неизменяемости видов.  Карты Аргентины и Уругвая. По картам, составленным офицерами «Бигля». Линией обозначен маршрут сухопутных экспедиций ДарвинаВ пампасах Южной Америки он наткнулся на другой разряд фактов, легших в основу эволюционной теории, – геологическую преемственность видов. Ему удалось найти много ископаемых остатков, и родство этой вымершей фауны с современными обитателями Америки, – например, гигантских мегатериев с ленивцами, ископаемых броненосцев с ныне живущими, – тотчас бросилось ему в глаза. «Это удивительное родство погибших и живущих форм на одном и том же материке, – замечает он, – без сомнения бросит со временем больше света на появление и исчезновение органических существ на земном шаре, чем какой-либо другой разряд фактов». Его заинтересовали также формы вроде таксодона – ископаемого животного, в котором соединяются признаки жвачных, толстокожих и китообразных. «Как удивительно, – говорит он, – различные порядки, ныне совершенно отдельные, соединяются в строении таксодона». Теперь нам понятно существование подобных форм: это прародители современных обособившихся порядков, еще не успевшие специализироваться. Ограничимся этими немногими примерами. Они достаточно характеризуют направление Дарвина. Это не коллекционер, не искатель новых видов, не ученый путешественник в строгом смысле слова... Отправившись с малым научным багажом, но с великою жаждой знаний, он изучает природу без предвзятых мнений, и мало-помалу ее основная загадка, «тайна тайн», вопрос о происхождении видов, вырастает перед его умом, в то время как важнейшие элементы проблемы – борьба за существование, индивидуальная изменчивость, геологическая преемственность и прочее – инстинктивно отмечаются и запоминаются им. Тотчас по возвращении, управившись с делами, он принимается за разработку этого вопроса. Таким образом, его истинное воспитание началось и окончилось в путешествии. Отправившись охотником и коллекционером, он вернулся натуралистом-философом. Это превращение совершилось не вдруг. «Когда я оглядываюсь назад, – говорит он в автобиографии, – я вижу, как любовь к естествознанию постепенно пересиливала все другие мои склонности. В течение двух первых лет моя старая страсть к стрельбе сохранялась в полной силе, и я сам стрелял птиц для моей коллекции. Но постепенно я все чаще и чаще начал отдавать ружье слуге и, наконец, вполне предоставил ему, так как оно мешало моим занятиям, в особенности геологическому исследованию местности. Я бессознательно, и сам того не замечая, сделал открытие, что удовольствие наблюдать, заключать и рассуждать гораздо выше удовольствия, доставляемого охотой и искусной стрельбой. Что мой рассудок развился вследствие постоянного размышления во время путешествия, ясно для меня из замечания, которое сделал мой отец, остроумнейший наблюдатель, скептик по натуре, вовсе не веривший во френологию. Увидев меня впервые по возвращении из путешествия, он обернулся к моим сестрам и сказал: «Э, да его голова стала совсем другой!» Поприще для «наблюдений, заключений и размышлений» представлялось огромное. В течение пятилетнего плавания Дарвин мог видеть природу во всем ее бесконечном разнообразии. Уже острова Атлантического океана представили немалый интерес в отношении своей фауны и флоры; за ними последовала Бразилия с ее роскошной природой, девственными лесами, неимоверным плодородием, неисчерпаемым богатством и разнообразием животного и растительного мира. Отсюда «Бигль» направился к югу, и Дарвин мог изучить пампасы с их своеобразной степной природой и удивительными ископаемыми остатками; далее предстали перед ним безотрадная пустыня и скалы Патагонии и Огненной Земли. «Роскошь тропической природы до сих пор восстает перед моим духовным взором ярче чем что-либо, – говорит он в своих воспоминаниях, – но и чувство возвышенного, которое разбудили во мне равнины Патагонии и лесистые скалы Огненной Земли, до сих пор живет в моей памяти! Вид нагого дикаря на его родине – зрелище, которое никогда не забывается». Обогнув Америку, «Бигль» снова поднялся в тропические широты, и Дарвин познакомился с Кордильерами, испытал землетрясение, видел извержения вулканов, любовался водопадами и глетчерами, поднимался на ледяные вершины, – словом, мог изучать грандиознейшие явления неорганической природы.  Карта центральной и северной части Чили. Линией обозначен переход Дарвина через Кордильеры Вулкан в Кордильерах Проход в КордильерахОтсюда направились к Галапагосским островам.  Вид острова Карла (один из Галапагосских)Далее к островам Полинезии, восхитившим Дарвина своей райской природой; побывали в Австралии – стране естественноисторических курьезов: птицезверей и сумчатых животных, лесов, не дающих тени, эвкалиптов с опадающею корою и т. п.; посетили острова Килинг, послужившие главным объектом для знаменитой теории коралловых рифов, развитой Дарвином впоследствии; заглянули на острова Маврикий, Св. Елены, Вознесения и, побывав еще раз в Бразилии, через Азорские острова вернулись в Англию. Какой светлый и проницательный ум нужно было иметь для того, чтобы не потеряться среди такого разнообразия! Хорошо, что этот ум не был загроможден книжными теориями. Они необходимы для нас, простых смертных; нам нужны руководящие идеи, хотя бы и ложные, чтобы хоть как-нибудь разобраться в хаосе явлений. Дарвину они не требовались, он учился у самой природы; в ней, а не в профессорских лекциях, почерпнул он свои руководящие идеи. Книги являлись уже потом, пополняя и расширяя, но не создавая его взгляды. Независимо от того значения, которое имело путешествие как знакомство с природой, оно было важно как школа практических занятий. Теснота помещения заставляла быть методичным и аккуратным – качества, драгоценные для ученого. Масса материала, представлявшегося на каждом шагу, и недостаток времени приучали дорожить каждой минутой и работать как можно быстрее – привычка, сослужившая Дарвину великую службу впоследствии, когда постоянная болезнь отнимала у него большую часть времени. Наконец, путешествие дало ему «привычку к энергичному прилежанию и сосредоточенному вниманию»... «Все, о чем я думал или читал, я тотчас приводил в связь с тем, что видел, и это продолжалось в течение пяти лет путешествия». Словом, оно давало ему не только материал для размышления, но и дисциплину, и метод, необходимые для того, чтобы справиться с этим материалом. Отношения с товарищами в течение всего плавания были наилучшими. «Ни разу в течение пяти лет, – рассказывает Д. Сюлливан, бывший вторым лейтенантом на „Бигле“, – мы не видели его в дурном расположении духа, никто не слыхал от него сердитого или нетерпеливого слова. Уважение к его энергии и способностям заставило нас дать ему прозвище „милого старого философа“. Со многими из них Дарвин и впоследствии поддерживал сношения и обо всех вообще сохранил хорошее воспоминание. «Мой отец, – говорит Ф. Дарвин, – до последних дней с удовольствием вспоминал о путешествии и о друзьях, которых приобрел на „Бигле“. Имена их были знакомы нам, его детям, из его рассказов, мы даже разделяли чувства отца ко многим, кого знали только по именам». Только с капитаном ему случалось ссориться из-за политических убеждений. Фицрой был истый тори и защитник рабства, Дарвин – виг, считавший невольничество позорнейшим клеймом Америки. При всем своем добродушии и детской незлобивости он не был человеком, способным поступиться хоть йотой своих убеждений в угоду кому бы то ни было. «Мы не раз ссорились, – рассказывает он. – Так, например, во время переезда в Баию, в Бразилии, Фицрой защищал и превозносил рабство, я же доказывал его гнусность. Он рассказал мне, что недавно посетил одного землевладельца, который созвал всех своих рабов и спрашивал их, счастливы ли они и желают ли получить свободу; но все они отказались от нее. Я спросил его, – быть может, с насмешкой, – неужели он думает, что ответ рабов в присутствии господина заслуживает доверия. Это страшно рассердило его; он сказал, что так как я сомневаюсь в его словах, то мы не можем более жить вместе. Я думал, что мне действительно придется оставить корабль, но как только весть о нашей ссоре распространилась, – а это случилось очень скоро, потому что капитан послал за первым лейтенантом, чтобы излить перед ним свою злобу на меня, – все офицеры кают-компании пригласили меня жить с ними. Впрочем, Фицрой вскоре доказал свое обычное благородство, прислав ко мне офицера с извинением и просьбой жить с ним по-прежнему». В течение путешествия Дарвин вел дневник и при случае переписывался с родными и знакомыми. Некоторые из его писем так заинтересовали Генсло, что он отпечатал их частным образом, для раздачи друзьям. «В конце нашего путешествия, – рассказывает Дарвин, – когда мы были на острове Вознесения, получил я письмо, в котором сестры сообщали мне, что Сэджвик был у моего отца и говорил ему, что я займу со временем выдающееся место среди ученых... Прочитав это письмо, я почти бегом взобрался на скалы, и вулканические породы звенели под моим геологическим молотком... Все это показывает, как я был честолюбив», – прибавляет он простодушно. Неудобство помещения, однообразная пища, мелкие передряги и опасности во время экскурсий – словом, все неприятности, неизбежно связанные с путешествием, переносились им легко. Более серьезным бедствием была морская болезнь, преследовавшая его все пять лет плавания. В ней видят иногда зародыш болезни, развившейся позднее и не дававшей ему покоя всю жизнь; но сам он приписывал последнюю наследственности.

Глава III. Первые работы Дарвина

|

|||||||