Образ жизни Дарвина. – Прогулки. – Письма. – Любовь к бумаге. – Чтение. – Литературные вкусы Дарвина. – Потеря эстетических наклонностей. – Любовь к природе. – Семейная жизнь. – Отношение к детям. – Недоверие к школам. – Посетители Доуна. – Научные занятия. – Постоянная болезнь. – Уменье пользоваться временем. – Тщательность в опытах. – Простота аппаратов. – Настойчивость Дарвина. – Отношение к книгам. – Неспособность к языкам. – Процесс писания книг. – Честность Дарвина

Поселившись в Доуне, Дарвин провел в нем 40 лет спокойной, однообразной и деятельной жизни. Излагать ее историю значило бы излагать историю «Происхождения видов», «Прирученных животных», «Происхождения человека» и других трудов Дарвина. Это – крупнейшие события в его жизни, верстовые столбы на его жизненном пути и в истории развития человечества.

Дом в Доуне

Рабочая комната Ч.Дарвина в Доуне

В одной из следующих глав мы дадим краткий очерк научной деятельности великого биолога; здесь же познакомим читателя с его обыденной, домашней жизнью.

Дарвин был около шести футов ростом, но несколько сутуловат, почему и не казался очень высоким. В молодости он отличался силой, выносливостью и ловкостью, ходил без устали, перескакивал через жердь, поднятую на один уровень с его подбородком, легко переносил голод и жажду и так далее, но годы, а в особенности постоянная болезнь, подточили его силы.

В ручной работе он был очень неловок и никогда не мог сделаться хорошим препаратором или рисовальщиком. Удачный анатомический препарат казался ему чем-то почти сверхъестественным.

Образ жизни его отличался регулярностью. Он никогда не отступал от заведенного порядка – черта, общая всем много работающим людям.

Он вставал очень рано, отправлялся на коротенькую прогулку, затем – около восьми часов – завтракал и садился за работу часов до девяти – половины десятого. Это было его лучшее рабочее время. В половине десятого он принимался за чтение писем, которых получал очень много, с половины одиннадцатого до двенадцати или половины первого опять занимался.

После этого он считал оконченным свой рабочий день и, если занятия шли успешно, говорил с удовольствием: «Сегодня я хорошо поработал».

Затем отправлялся гулять, не обращая внимания на погоду, в сопровождении любимой собаки, пинчера Полли. Собак он очень любил, они отвечали ему тем же. Пинчер Полли – резвая маленькая собачонка – пользовался его особенной благосклонностью. На спине у него было пятно рыжих волос, выросших после обжога на месте прежних, белых. Это обстоятельство находилось в согласии с одною из научных гипотез Дарвина и увеличивало его симпатию к Полли.

Прогулка начиналась посещением оранжереи, где Дарвин осматривал растения, над которыми производились опыты. Во время прогулки он часто останавливался для наблюдений над птицами или зверями, отыскивал гнезда и прочее.

За возвращением с прогулки следовал поздний завтрак. Дарвин очень любил сладкое; врачи не одобряли это, но он не особенно ревностно исполнял их предписания. Вина он почти не пил и был большим врагом пьянства. Курил только во время отдыха; при работе же употреблял нюхательный табак, чему научился еще в Эдинбургском университете. Противник всяких излишеств, он попробовал однажды бросить табак, но это оказалось ему не под силу. Целый месяц он крепился; но чувствовал себя «в крайне летаргическом, сонном и меланхолическом настроении» и кончил тем, что вернулся к старой привычке. Чтобы несколько затруднить себе частое употребление табака, он держал его в передней, так что за каждой понюшкой приходилось идти через несколько комнат.

После завтрака он читал газеты, а потом принимался за письма. В этом отношении он был крайне аккуратен и любезен. В числе получаемых им писем было, разумеется, немало пустых, глупых и назойливых; однако он относился к ним очень благодушно и почти всегда отвечал, стараясь по возможности удовлетворить корреспондента. Он говорил, что письмо, оставленное без ответа, ложится камнем на его совесть.

Для ответа назойливым корреспондентам была у него готовая форма, но, кажется, он никогда не употреблял ее. Однажды какой-то молодой человек, иностранец, написал ему, что хочет произнести в одном собрании речь в защиту эволюционной теории, для практики в красноречии, но слишком занят, чтобы читать книги Дарвина, и потому просит его составить и прислать резюме своей теории. «Даже этот удивительный молодой человек, – говорит Ф. Дарвин, – получил вежливый ответ, хотя вряд ли много материала для своей речи».

Одною из странностей Дарвина была любовь к бумаге. От получаемых писем он отрывал чистые листики и пользовался ими для своих заметок, писал на оборотной стороне старых рукописей – вообще относился к бумаге с истинно плюшкинской бережливостью.

Покончив с письмами, он уходил в кабинет и отдыхал, лежа на диване и слушая чтение какого-нибудь романа, биографии или другой книги ненаучного содержания. Как мы уже упоминали, вкус к поэзии он утратил с годами до такой степени, что, вздумав однажды перечитать Шекспира, нашел его невыносимо скучным и бросил, не дочитав. Но чтение романов вошло у него в привычку. Нельзя сказать, чтобы он отличался высоким художественным вкусом. Романы служили ему развлечением вроде игры в карты и тому подобного. Усталый мозг требовал отдыха, но привычка к работе не допускала полного бездействия; нужен был суррогат деятельности, для этой цели, конечно, больше годились легкие романы, чем классические произведения. От романа он требовал занимательной интриги, счастливой развязки и хоть одного добродетельного героя, а еще лучше – героини. Произведения, составленные по этому рецепту, вполне удовлетворяли его, хотя и не отличались высокими художественными достоинствами. Печальная развязка портила все дело. «Ее следовало бы запретить законом», – говаривал он, шутя. Любимыми авторами его были: Вальтер Скотт, в совершенстве удовлетворявший его требованиям; миссис Гаскель и мисс Остин.

Вообще, легкая текущая литература доставляла ему много утешения. «Романы, – говорит он в своей автобиографии, – много лет служили для меня удивительным отдыхом и развлечением, и я часто благословляю всех беллетристов».

Около четырех пополудни он снова уходил гулять; по возвращении работал от половины пятого до половины шестого; затем снова начиналось чтение романов и куренье.

После обеда, около половины восьмого, он играл с женой в шашки – обыкновенно две партии в вечер. В течение многих лет велся аккуратный счет партиям, и Дарвин относился к ним с величайшим интересом: горько жаловался на свое несчастье и с азартом говорил об удивительном счастье жены.

После обеда он читал какое-нибудь научное сочинение – до тех пор, пока позволяли его слабые силы; затем слушал иногда музыку (жена его играла на фортепиано) или чтение.

Любовь к музыке сохранилась у него дольше, чем все другие эстетические потребности, хотя под конец и она ослабла. Музыка доставляла ему удовольствие не столько сама по себе, сколько потому, что под ее звуки ему легче думалось о научных проблемах. Он любил Бетховена и Генделя, но никогда не мог узнать их произведений. «Очень хорошая вещь! Что это такое?» – спрашивал он о какой-нибудь сонате или симфонии, слышанной уже десятки раз. Однако такие похвалы вызывались всегда одними и теми же вещами; стало быть, некоторым слухом он обладал. Наизусть он знал только одну какую-то песенку, которую и напевал в благодушные минуты.

Постепенное отмирание эстетических наклонностей вызывало с его стороны сожаление. «Потеря восприимчивости к подобным вещам (то есть поэзии, искусству и т. п.) есть потеря счастья и, быть может, вредна для интеллекта, тем более – для нравственного характера, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы» (Автобиография).

Впрочем, на нем самом это вредное действие не обнаружилось. Напротив, «интеллект» его, по-видимому, развивался за счет остальных способностей. Что касается нравственного характера, то он до конца жизни оставался тем же мягким, простодушным, незлобивым человеком, каким является в начале своей деятельности.

Вообще, сомнительно, чтобы эстетическое развитие имело связь с нравственным. По крайней мере, подтверждения этому нельзя найти в мире художников, музыкантов и им подобных. Нервность и нравственность – две разные вещи. «Художественные натуры» не всегда бывают хорошими натурами. Может быть даже, чрезмерная восприимчивость к искусству вредит характеру? Может быть, увлекаясь воображаемым миром, человек забывает о мире реальном, о действительных людях с их действительными нуждами?..

Одна только эстетическая наклонность сохранилась у Дарвина до конца жизни: любовь к природе. Красивый ландшафт приводил его в восторг. Он любил также цветы и восхищался причудливой формой диклитры или изяществом лобелии. Впрочем, сюда вряд ли подходит выражение «эстетическая наклонность». Скорее это было участие к жизни природы. Красивый и нежный цветок казался ему живым существом; он осторожно дотрагивался до его лепестков, точно опасаясь причинить ему боль... Ростки, над которыми он производил опыт, были «бесстыдными плутишками», которые во что бы то ни стало желают поступать по-своему, часто наперекор ожиданиям экспериментатора. Занявшись опытами над росянкой (насекомоядное растение), он бросил их на время, заинтересовавшись перекрестным опылением: «Росянки пошли к черту, пока я не закончу и не издам книгу (о перекрестном опылении), а там я снова вернусь к моим милым росянкам и буду просить прощения у этих маленьких существ за то, что мог хоть на минуту послать их к черту...» Это одушевление природы скрашивало для него самую скучную и кропотливую работу.

Музыкой и чтением заканчивался день. Около одиннадцати часов Дарвин ложился спать. Спал он плохо: часто страдал бессонницей и кошмарами.

Так проходил его день. Отшельническая жизнь в Доуне разнообразилась время от времени поездками к родственникам, в Лондон, на морской берег и так далее. Большею частью поездки эти предпринимались по настояниям жены, когда она замечала, что работа начинает слишком утомлять его. Он, однако, не сразу сдавался и обыкновенно выторговывал в свою пользу день или два, то есть отправлялся не на пять, а на три дня и так далее.

Кроме поездок с целью развлечения, он посещал время от времени гидропатическое заведение доктора Лэна в Moor Park'e, в Суррее. Дарвин, как и его отец, не особенно доверял медицине, но холодные ванны оказались для него полезными, восстанавливая его силы хоть на короткое время.

Он так привык к замкнутой семейной жизни, что небольшие отступления от нее доставляли ему иногда чисто детское удовольствие. «Я обедал с Беллем в Линнеевском клубе, – пишет он Гукеру (1861), – и мне было очень весело. Обедать вне дома для меня так ново, что я очень радовался этому».

В семейной жизни он был вполне счастлив. «В его отношениях к моей матери, – говорил Фрэнсис Дарвин, – ярче всего сказывалась его симпатичная, чуткая натура. В ее присутствии он чувствовал себя счастливым; благодаря ей его жизнь, которая иначе была бы омрачена тяжелыми впечатлениями, имела характер спокойного и ясного довольства».

Книга «О выражении ощущений» показывает, как тщательно он наблюдал за своими детьми. Он входил в мельчайшие подробности их жизни и интересов, играл с ними, рассказывал и читал, учил собирать и определять насекомых, но в то же время предоставлял им полную свободу и относился к ним по-товарищески. «Я думаю, – говорит Ф. Дарвин, – что он за всю жизнь не сказал дурного слова кому-либо из своих детей; но я уверен и в том, что нам никогда не приходило в голову не слушаться его. Я припоминаю один случай, когда отец пожурил меня за непослушание, и живо представляю себе чувство уныния, овладевшее мною, но также и заботливость, с какою он старался утешить меня, обращаясь со мною особенно ласково».

«Мое самое раннее воспоминание, – говорит дочь Дарвина, – это восхищение, которое нам доставляла его игра с нами. Невозможно передать, как восхитительны были его отношения к семье – и в то время, когда мы были еще детьми, и позднее, когда мы выросли.

На какой ноге мы стояли с ним и как ценили его товарищество, видно из того, что один из его сыновей, четырехлетний мальчик, предлагал ему сикспенс, если он будет играть с нами во время рабочих часов. Мы все знали святость рабочего времени, но нам казалось невозможным, чтобы кто-нибудь мог устоять перед сикспенсом».

У него самого сохранилось отрадное воспоминание об этом времени. «Когда вы были маленькими, – говорит он в автобиографии, – я радовался, играл с вами, и теперь с сожалением думаю о том, что эти дни никогда не вернутся».

Воспитание и будущность детей сильно беспокоили его: «Я просто становлюсь болен, когда думаю об их карьере: все кажутся мне плохими, и я до сих пор ничего не придумал... У меня теперь три пугала: калифорнийское и австралийское золото, которое, обесценив мои бумаги, доведет меня до нищенской сумы; нашествие французов, которые захватят Доун; и карьера моих сыновей».

Собственный опыт внушил ему большое недоверие к школам вообще, а классическим в особенности. «Я убежден, что школы значительно улучшились со времен нашего детства, но я ненавижу школы и всю эту систему, стремящуюся разрушить семейную связь, так рано отрывая от семьи мальчиков. Но делать нечего; я не вижу другого исхода и не решусь предоставить молодого человека искушениям света, не подвергнув его предварительно более мягкому испытанию школьной жизнью». (Письмо к Фоксу, 1852). «Мне кажется, – пишет он Фоксу (1853), – хотя, быть может, это только мое воображение, – что я замечаю вредное, суживающее влияние школы на духовное развитие моего старшего сына, вследствие того именно, что она убивает интерес ко всему, что требует наблюдения и умозаключения. По-видимому, она развивает только память».

Еще более, чем воспитание, беспокоила его мысль о наследственной, как он думал, болезни, которая может передаться детям и лишить их возможности работать. «Вы спрашиваете о наших детях – теперь у нас пять мальчиков (о! карьера, о! золото и о! французы, эти три „о“ – ужаснейшие пугала для меня... Но другое и еще более страшное пугало – это наследственная болезнь» (к Фоксу, 1852).

«У меня сохранилось смутное воспоминание, – говорит Ф. Дарвин, – о том, как он заметил однажды: „Слава Богу, у вас хватит на хлеб и сыр“, – и я был еще так мал, что понял эти слова буквально».

Опасения эти оказались преувеличенными. Болезнь его, кажется, не передалась никому из детей; свой жизненный путь совершали и совершают они благополучно, а двое – Джордж и Фрэнсис – заняли видное место среди ученых.

Добродушие и мягкость Дарвина, обнаруживавшиеся в его семейных отношениях, памятны и всем его знакомым. В обществе он никогда не стремился играть роль, «задавать тон» – слабость, присущая великим мира сего. Он не монополизировал разговор, не впадал в тон проповедника или непогрешимого судьи; беседа его – то серьезная, то шутливая – была так же безыскусна, как и его книги, и так же содержательна, так же богата мыслями и знанием... Он говорил охотно, но умел и слушать и никогда не подавлял своего собеседника.

Лучшие черты его характера особенно рельефно проявлялись в его отношении к посетителям и гостям, нередко заглядывавшим в Доун. Отсутствие стеснений, благодаря которому гость с первых шагов чувствовал себя как дома, соединялось с самым заботливым вниманием.

«Нельзя себе представить более гостеприимного и приветливого во всех отношениях дома, – говорит сэр Дж. Гукер. – Из гостей чаще всего бывали доктор Фальконер, Эдуард Форбес, проф. Белль и мистер Уотергоуз. Устраивались продолжительные прогулки, возились с детьми, слушали музыку, которая еще и теперь звучит в моих ушах... Я помню задушевный смех Дарвина, его приветливость, его сердечное отношение к друзьям...»

Когда имя Дарвина стало известным всему миру, Доун стал привлекать посетителей из самых отдаленных стран. Чарующее впечатление, которое Дарвин производил на гостей своей приветливостью и простотой, не меньше содействовало его человеческой популярности, чем сочинения– его славе ученого. Приведем здесь отзыв одного из наших соотечественников, посетившего Доун в конце семидесятых годов.

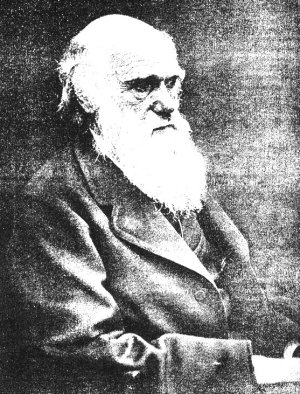

«Когда попадешь в Доун, когда переступишь порог этого небольшого кабинета, в котором ежедневно, вот уже полвека, работает этот могучий ум, которого потомство поставит в один ряд с Аристотелем и Ньютоном, невольно ощущаешь понятную робость, но это чувство исчезает без следа при первом появлении, при первых звуках голоса Чарлза Дарвина. Ни один из его известных портретов не дает верного понятия о его внешности: густые, щеткой торчащие брови совершенно скрывают на них приветливый взгляд этих глубоко впалых глаз; а главное – все портреты, в особенности прежние, без бороды, производят впечатление коренастого толстяка довольно буржуазного вида, между тем как в действительности высокая, величаво спокойная фигура Дарвина с его белой бородой невольно напоминает изображения ветхозаветных патриархов или древних мудрецов.

Портрет Ч.Дарвина

(1850-е гг.)

Портрет Дарвина с одной из позднейших фотографий

Тихий, мягкий, старчески ласковый голос довершает впечатление: вы совершенно забываете, что еще за минуту вас интересовал только великий ученый; вам кажется, что перед вами дорогой вам старик, которого вы давно привыкли любить и уважать как человека, как нравственную личность... В его разговоре серьезные мысли чередовались с веселой шуткой; он поражал знанием и верностью взгляда в областях науки, которыми сам никогда не занимался; с меткой, но всегда безобидной иронией характеризовал он деятельность некоторых ученых, высказывал очень верные мысли о России по поводу книги Мекензи-Уоллеса, которую в то время читал, указывал на хорошие качества русского народа и прочил ему светлую будущность. Но всего более поражал его тон, когда он говорил о собственных исследованиях, – это не был тон авторитета, законодателя научной мысли, который не может не сознавать, что каждое его слово ловится на лету; это был тон человека, который скромно, почти робко, как бы постоянно оправдываясь, отстаивает свою идею, добросовестно взвешивает самые мелкие возражения, являющиеся из далеко не авторитетных источников...

Утомившись продолжительным, оживленным разговором, он простился со мной и, оставив меня со своим сыном, удалился, чтобы отдохнуть, но через несколько минут возвратился в комнату со словами: «Я вернулся, чтобы сказать вам только два слова. В эту минуту (это было в июле 1877 года) вы встретите в этой стране много людей, которые только и думают о том, чтобы вовлечь Англию в войну с Россией; но будьте уверены, что в этом доме симпатии на вашей стороне, и мы каждое утро берем в руки газету с желанием прочесть известие о ваших новых победах» (К. Тимирязев.

Дарвин, как тип ученого). В деловом отношении Дарвин был аккуратен до щепетильности. Счета свои он вел очень тщательно, классифицировал их и в конце года подводил итоги, как купец. Отец оставил ему состояние, которого хватало на независимую и скромную жизнь. Заботы о куске хлеба, беспокойство о завтрашнем дне, поиски хлебной работы – все эти «les petites mis?res de la vie humaine»,

ничтожные по существу, но страшные своим количеством и способные отравить жизнь, как ничтожные мухи могут испакостить лучшую картину, – все эти mis?res миновали его, к счастью для него самого и для науки...

Собственные книги давали ему значительный доход; так, за два издания «Происхождения видов» он получил около 8 тысяч рублей, за «Происхождение человека» – около 14 тысяч рублей и так далее, – чем немало гордился не из любви к деньгам, а вследствие сознания, что вот, мол, и он может зарабатывать свой хлеб. Несмотря на такие успехи, он всякий раз, выпуская новое сочинение, сомневался в успехе и очень беспокоился о бедном издателе, которому придется потерпеть убыток.

Он нередко оказывал денежную помощь нуждающимся ученым, а в последние годы жизни, когда доходы его возросли, решил уделить часть своих денег на содействие развитию науки. После переговоров об этом с Гукером и другими решено было употребить назначенную им сумму на издание списка растений, который заключал бы все известные до сих пор виды. Этот огромный труд составляется теперь при ботаническом саде в Кью.

Вообще же его нельзя назвать деятельным филантропом. Погруженный в научные занятия, ведя замкнутую, отшельническую жизнь, он, вероятно, не оказал людям всей той помощи, которую мог бы оказать, окунувшись в житейское море, заняв официальное положение и вообще пустив в ход свое имя и значение, как это делал, например, Гумбольдт.

Он и сам, по-видимому, сознавал это; по крайней мере, в его автобиографии мы находим такое меланхолическое замечание: «Я думаю, что правильно поступил, посвятив свою жизнь науке. Я не чувствую за собой какого-нибудь крупного греха, но я часто жалел, что не оказал моим ближним больше непосредственного добра».

Мы должны помнить, однако, что жестокая болезнь поневоле заставляла его сторониться от непосредственных контактов с людьми.

Как мы видели, работе Дарвин уделял сравнительно немного времени. Впрочем, под работой тут следует понимать собственно писание книг. Ум его не оставался праздным и во время прогулок, поездок с целью развлечения и прочего. Так, в одну из поездок он наблюдал ловлю насекомых росянками; в другую – оплодотворение орхидей и так далее. Привыкший к наблюдению ум его мог извлекать из окружающей природы поразительные иллюстрации к его теориям. Так, во всех популярных книжках о дарвинизме фигурирует пример с соснами в Страффордшире – действительно яркий образчик сложности отношений между живыми существами (скот, объедая ростки сосен, не дает подняться лесу, что влияет на характер растительности, определяющей фауну насекомых, которые, в свою очередь, привлекают известных птиц).

Слабое здоровье не позволяло Дарвину делать больших усилий. Малейшее напряжение, малейшее отступление от заведенного порядка – усиленная работа, оживленный разговор и тому подобное – вызывали у него головокружение, сердцебиение, общую слабость и расстройство зачастую на много дней. Случалось, что, увлекшись каким-нибудь вопросом и прозанимавшись несколько лишних часов, он должен был бросать всякую работу и отправляться на несколько дней в Moor Park. Случалось, что в течение многих месяцев он мог заниматься не более 1–2 часов в сутки. Можно сказать, что в течение сорока лет жизни в Доуне не было дня, в который бы он чувствовал себя вполне здоровым.

Но тем удивительнее количество его работ. Перечитывая эти объемистые тома, мы удивляемся массе опытов и наблюдений, которые в них сведены, груде материалов, которые нужно было собрать и изучить, – но наше удивление еще более возрастет, когда мы узнаем, что всю эту колоссальную работу произвел слабый, болезненный, полуживой человек... Какой железный характер нужно было иметь, чтобы так победоносно выходить из борьбы с болезнью!

Кроме неизменного порядка и правильности в занятиях, работе его много помогала привычка бережно относиться ко времени. Он ценил каждую минуту, которую можно было употребить в дело. У большинства людей много времени пропадает зря вследствие небрежного отношения именно к этим свободным минутам, получасам и так далее. «Какие-нибудь четверть, полчаса – стоит ли браться за работу!» – так рассуждаем мы сплошь и рядом. Вот этих-то «лишних» минут, которыми «не стоит» пользоваться, у него и не было. То же стремление воспользоваться каждой минутой проявлялось и в самом процессе работы: терпеливый и аккуратный в действиях, требовавших кропотливости и осторожности, он почти с лихорадочною быстротою производил чисто механические действия вроде записывания результатов опыта и тому подобного.

Много времени сберегалось также вследствие того, что ему почти никогда не приходилось повторять опыт. Опыт – святое дело, рассуждал он, и всякая небрежность в этом святом деле была ему в высшей степени противна. Торопясь получить результаты, часто делают опыт на скорую руку – в результате приходится повторять его дважды и трижды, и короткое выходит на долгое. Дарвин никогда ничего не делал на скорую руку. Всякий опыт устраивался и велся со всеми предосторожностями, и потому не приходилось терять времени на его повторение.

Огромная наблюдательность позволяла ему извлекать из опыта все, что только возможно было извлечь. На этот счет он был мастер первой руки. Он замечал не только то, что непосредственно относилось к его задаче, но и все побочные явления. Эта способность видеть сразу многое – одна из характерных черт его как ученого. Таким образом, потеря времени, причиняемая болезнью, возмещалась интенсивностью работы.

Зная почти идеальную точность и тщательность наблюдений Дарвина, мы готовы думать, что он пользовался бог знает какими точными и совершенными приборами, инструментами и прочим.