|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Нортон Андрэ :: Аддамс Петтер :: Борхес Хорхе Луис :: Ломер Кит :: Лондон Джек :: Говард Роберт Ирвин Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: По ту сторону любви :: Кошмар номер четыре :: 1-е МАРТА 1917 года :: Смесь бульдога с носорогом :: Трагическая охота :: Опыт предпринимателя :: Выбор Наместницы :: Поющая девушка :: Тень стройной женщины |

Жизнь замечательных людей (№255) - МаксвеллModernLib.Net / Биографии и мемуары / Карцев Владимир Петрович / Максвелл - Чтение (стр. 13)

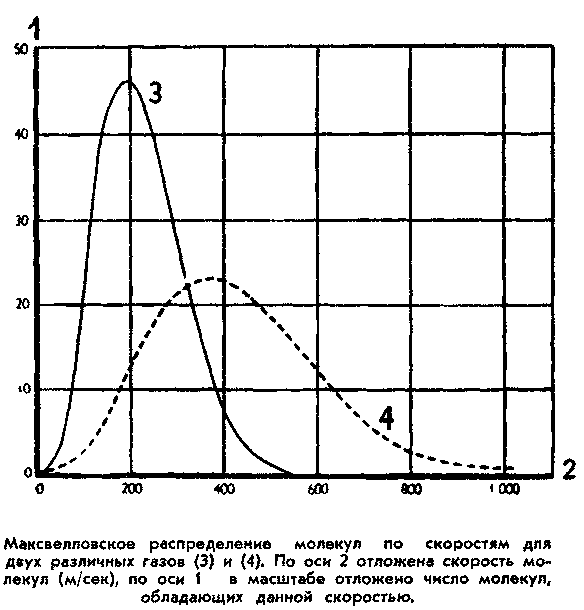

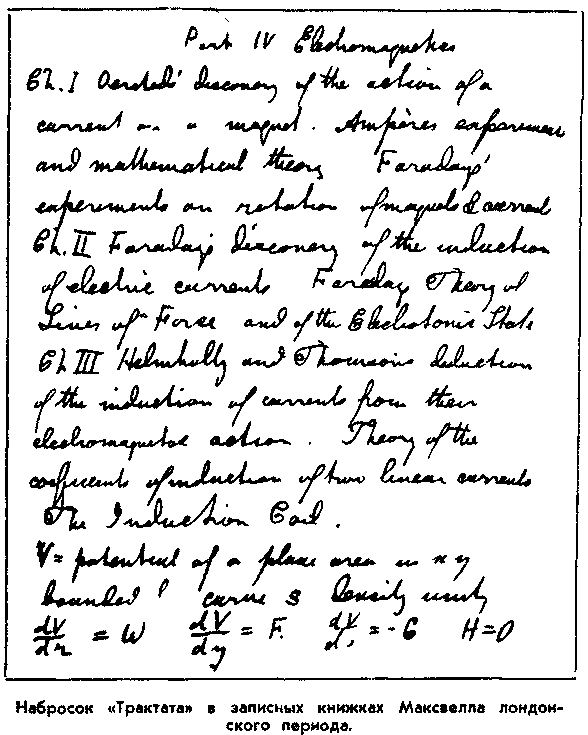

ЛОНДОНСКАЯ ЖИЗНЬ, ЛОНДОНСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В Лондоне Максвеллы поселились по улице Палас Гарден-террас, в доме № 8, двухэтажном стандартном особняке, плотно сжимаемом с обеих сторон своими двойниками. Район был чудесный, в каком-то смысле даже редкий — с чистым воздухом, струящимся из Кенсингтонских дворцовых садов, из Гайд-парка, без заводов и железной дороги поблизости. Кругом — дворцы, история и политика. Совсем неподалеку — Кенсингтонский дворец, оккупированный шумной ватагой королевских отпрысков, детей королевы Виктории, между домом Максвеллов и дворцом — русское посольство. Рядом — улицы, где жили Ньютон, Маколей, Теккерей, Свифт. А вот с соседями дело было плохо, то есть сначала, может быть, было и хорошо, но, как только Максвелл стал производить свои эксперименты со светом в цветовом ящике, они полностью испортились. Соседи избегали Максвелла, прятали глаза, суетливо расступались перед ним. Максвелл долго не мог понять причины, до тех пор, пока однажды не попытался заглянуть в свои окна с улицы. Как он и предполагал, с улицы, из окон соседних домов, если не задвигать занавеси, прекрасно был виден рабочий стол. Но то, что было на столе, заставило Максвелла содрогнуться — на столе стоял... гроб. Цветовой ящик, самый большой из тех, которые были построены к тому времени и на котором можно было производить самые тонкие эксперименты по смешению цветов, представлял собой продолговатую коробку. Длина ее была чуть больше двух метров, и окрашена она была для чистоты эксперимента — для отсутствия бликов, подсветок — черной краской. Осталось положить это дьявольское сооружение на стол, и иллюзия получалась полной — на столе, несомненно, стоял гроб. Молодая чета, неделями хлопочущая рядом с гробом, веселящаяся рядом с ним и в присутствии его, и более того, молодой мужчина, целыми часами подглядывающий внутрь гроба через дырочку (окуляр!), — все это могло кого хочешь вывести из себя. Соседи дружно сочли Максвелла маньяком. А он был не маньяк. Но одержимый. Одержимый мыслью о том, что мир жаждет понимания — все можно понять и объяснить, но не дошли еще до чего-то руки, не хватило смекалки и нет пока облегчения старающейся выразить себя и быть понятой природе. Вот почему и неровная кромка берега, и форма облаков, и идеально гладкая внутренняя поверхность водоворота, и даже способность кошки падать с небольшой высоты именно на четыре лапы становятся для него объектом пристального внимания и исследования. Он был из счастливой породы физиков-»объяснителей», как Ньютон и Фарадей, Томсон и Тэт. Он изучает свои глаза, заглядывает внутрь глаз Кетрин, они вместе ставят эксперименты по восприятию цветов разными людьми, и прежде всего ими самими. Сохранилась таблица измерений характеристик цветовой восприимчивости глаз для «Дж» и «К». Из этих таблиц видно, что слепота отдельных участков глаз к синему цвету сильно выражена в его, Джеймса, темных глазах, а в ее — светлых — такого эффекта почти нет. Еще одна форма выражения любви — научное изучение глаз близкого человека? А может быть, есть в этом что-то неуловимо трогательное, может быть, это и есть одна из находок, позволяющих им и, может быть, другим быть еще ближе друг другу? Может быть, стремление «все глубже и глубже погружаться в таинства наших „я“, стремление постичь внешность и суть близкого человека и составляют дополнительную грань любви? Их жизнь текла счастливо. ПЕРВАЯ В МИРЕ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ В Лондоне Джеймс Клерк Максвелл впервые вкусил плоды своего признания в качестве крупного ученого, а ведь главное было еще впереди, пока были лишь предгорья его вершин, предвестники его великих успехов. В июне 1860 года он присутствовал на ежегодном конгрессе Британской ассоциации, который в том году проводился в Оксфорде. Пришлось доставлять в разобранном виде в Оксфорд «гроб» — цветовой ящик. Доклад, сделанный Максвеллом, убедил скептиков если не в трехкомпонентной теории цветов, то в том, что в связи со смешением цветов можно производить точные количественные измерения. Что «гроб» — громоздкое черное сооружение, состоящее из призмы, двояковыпуклой линзы, эталонных образцов бумаги разных цветов (работа Хея) и экрана, — является для цветов тем же, чем для длины является линейка, для массы — весы. Джеймс Клерк Максвелл ввел в физику два новых измерительных прибора — цветовой волчок, раньше служивший лишь для демонстрации, не для измерения, и цветовой ящик. Члены Британской ассоциации могли быть довольны — к викторианской плеяде творцов в области науки, сменивших творцов материальной сферы Уатта, Эйркафта, Стивенсона, к этому созвездию умов, блистающему именами Фарадея, Томсона, Брюстера, Джоуля, добавлялась новая звезда, может быть, еще не столь яркая, не альфа, может быть, и не бета, но все же достаточно заметная. За исследования по смешению цветов и оптике Королевское общество наградило Максвелла медалью Румфорда, официально закрепив его положение на викторианском небосклоне. А Джеймс одержим новыми планами — он задумывает доказать свою трехкомпонентную теорию цветов наиболее эффектным способом, смелым до неправдоподобия. Он решает при первом удобном случае продемонстрировать своим ученым коллегам цветную фотографию. Цветная фотография в век едва чувствительных пластинок, требующих чудовищных выдержек, когда проблема простейшего черно-белого снимка была еще поистине проблемой из-за немыслимых характеристик пластинок, «видящих» мир совсем не в тех цветах, что человеческий глаз... Действительно, это было неправдоподобно смело. 17 мая 1861 года Максвеллу была предложена высокая честь — прочесть лекцию перед Королевским институтом — учреждением, прославленным именами Румфорда, Дэви и Фарадея. Тема лекции — «О теории трех основных цветов». И вот на этой-то лекции Джеймс решил привести окончательное, уже бесспорное доказательство своей трехкомпонентной теории. Когда он обратился к одному из самых искушенных фотографов того времени, редактору издания «Заметки по фотографии» Томасу Саттону, с предложением сделать цветную фотографию, тот поразился. И, разумеется, отказался. Максвеллу стоило больших усилий уломать его. Решено было сфотографировать бант, повязанный из трехцветной ленты, помещенный на фоне черного бархата. Фотографирование велось при ярком солнечном свете и проводилось три раза. Первый раз бант фотографировался через прозрачный плоский сосуд, наполненный раствором хлорида меди. Раствор был ярко-зеленого цвета. Другой раствор, через который проводилось экспонирование второго негатива, был раствором сульфата меди — он был ярко-синего цвета. Еще один негатив получили через ярко-красный раствор тиоцианата железа. Все эти негативы были затем напечатаны на стекле. Не без тревоги входил 17 мая 1861 года Джеймс Клерк Максвелл в многоколонный особняк на улице Абермарл, Пикадилли, где помещался Королевский институт. Съезжались кареты, подвозя важных и немощных, поспешали пешком помоложе и без заслуг, с женами и без. Вот установлены в зале три волшебных фонаря, наготове тяжелые стеклянные позитивы. Перед линзами каждого фонаря — те же фильтры, которые использовались при съемке, — красный, синий и зеленый. Джеймс разъясняет собравшимся дамам и господам сущность трехкомпонентной теории, настаивая на том, что основными цветами, с помощью которых можно получить все другие, являются именно они: красный, синий, зеленый. Нужно доказательство? Пожалуйста! Джеймс дает указание Саттону и ассистентам поджигать бруски углекислого кальция — друммондов свет для волшебных фонарей. Бруски разгораются, давая яркий белый, чуть синеватый свет. Красные лучи одного фонаря прорезают темноту зала, потом в воздухе лекционной аудитории возникают зеленые и синие лучи. Три цветных изображения проецируются на белый экран таким образом, чтобы они совпали, и тогда... Все видят цветное, совершенно натуральное изображение банта из многоцветной ленты, как бы созданное яркими красками художника. Это уже совсем непохоже на обычную продукцию примитивного устройства, дающего черно-белое, как плохая гравюра, изображение. Это был, конечно, полный триумф трехкомпонентной теории цветов. И никто тогда не понял, что главное значение того дня было вовсе не в торжестве трехкомпонентной теории, а в том, что в процессе доказательства этой теории миру была впервые продемонстрирована цветная фотография! Довольные, удовлетворенные, расходились. Максвелл с трудом пробирался к выходу, где ожидала Кетрин, — его затолкали в большой толпе, расспрашивая по пути о деталях. Джеймс, работая локтями, никак не мог выбраться, и в это время откуда-то сверху, с лестницы, донесся до него знакомый, уже далеко не молодой, но бодрый и веселый голос: — Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе! Это был Фарадей, и Максвелл тут же поспешил к нему — приглашать на торжественный обед, посвященный такому славному дню. Но что это за «специалист по движению молекул»? Ведь речь шла о трехкомпонентной теории цветов? Что же, Максвелл опять нашел себе новую проблему? Но об этом после, а пока перенесемся на сто лет вперед от этого заседания Королевского института. 16-18 мая 1961 года в Лондоне состоялась научная конференция, посвященная столетию со дня демонстрации первой цветной фотографии. Был прочитан ряд докладов, из которых особенно поразил присутствовавших сделанный Р.М.Эвансом. Эванс с помощью Кавендишской лаборатории и могучей фотографической компании «Кодак» сумел достать чудом сохранившийся комплект негативов Максвелла и полностью воссоздать условия демонстрации цветных диапозитивов. Для этого специалистам фирмы пришлось создавать специальные низкочувствительные пластинки (что оказалось трудной задачей) с чудовищно плохими цветовыми характеристиками (а это было уже совсем трудно!), подготовить растворы тех же солей, с тем чтобы сделать светофильтры, провести специальное спектрофотометрическое исследование пластинок и фильтров. Ученым удалось точно воссоздать условия опыта и полностью проанализировать все свойства фильтров и материалов Саттона — Максвелла. Вывод был поразителен: при имевшихся тогда фотографических материалах было принципиально невозможно продемонстрировать цветную фотографию! Материалы того времени были абсолютно нечувствительны, например, к зеленому цвету! Впрочем, точно так же, как и к красному... И все же цветная фотография была продемонстрирована. И это произошло в присутствии столпов английской научной мысли! Современные ученые вынуждены были продолжать поиски и пришли к совершенно парадоксальному выводу: Максвелл, сам того не подозревая, фотографировал в синих и невидимых ультрафиолетовых лучах, третьим компонентом был зеленый цвет, который оказался «внутри синего»! Вместо тройки основных цветов, которую намеревался доказать Максвелл, эффект цветной фотографии создавала совершенно другая тройка цветов! Максвелл случайно, с помощью почти невозможного счастливого стечения обстоятельств, смог продемонстрировать цветную фотографию за пятнадцать лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным. Максвеллу было тридцать лет. Он был молод, энергичен и смел. Ему в то время удавалось даже невозможное... КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ Настало теперь время пояснить, почему Фарадей, стоя наверху лестницы, весело крикнул Максвеллу, проталкивающемуся локтями через толпу: — Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе! Действительно, и в конце абердинского периода, и в начале лондонского у Максвелла появилось наряду с оптикой и электричеством новое научное увлечение — кинетическая теория газов. На занятия ею его натолкнули две статьи Клаузиуса 1857 и 1859 годов. В статьях рассматривалась роль, которую могла бы играть вращательная энергия молекул в теплосодержании вещества, и была сделана попытка определить физический смысл понятия свободного пробега молекулы. Эти статьи давали новое развитие взглядам Даниила Бернулли, члена Петербургской академии наук. Бернулли первым указал на то, что теплота есть внешнее проявление колебательного движения отдельных молекул. Молекулы, следовательно, обладали скоростью. Все — одинаковой. Клаузиус первый высказал мысль о том, что эти скорости могут быть разными. Но разные скорости — это гигантская трудность в формулировании газовых законов. Ведь немыслимо записывать эти законы для каждой отдельной молекулы! И Клаузиус приходит к понятию «средней» скорости молекул, точнее — средней кинетической энергии молекул. Клаузиус, сказав «а», не говорил «б».  Можно ли переделать формулы кинетической теории таким образом, чтобы учесть различие между скоростями молекул, учесть каждую отдельную молекулу? Конечно, нельзя! Но всегда можно математически точно выразить, насколько вероятно существование в газе при определенной температуре молекул с именно такой скоростью и какую часть от общего числа будут составлять молекулы с такой скоростью или близкой к ней. Существовавшая уже к тому времени теория вероятностей позволяла, например, вычислить вероятность попадания пули в мишень или вероятность проживания, например, в Лондоне мужчин именно такого роста. Эта возможность — и попадания пули в мишень, и наличия в Лондоне людей такого-то роста, и наличие в газе молекул с такой-то скоростью — описывалась однотипной кривой, имеющей форму колокола. Вершина ее соответствовала и «яблочку» мишени, и самому что ни на есть часто встречающемуся мужскому росту в Лондоне того времени: 168 сантиметров, и наиболее вероятной в данном газе скорости молекулы. Это было нововведением колоссальной, непреходящей, философской важности для физики. Впервые в физике были сказаны слова «вероятно», «это событие может произойти с большой степенью вероятности». Раньше события были строго детерминированы. Все физические законы несли на себе печать полной определенности. Если известен путь и время равномерного прямолинейного движения, можно однозначно определить скорость, причем не с какой-либо степенью вероятности, а совершенно точно. По Максвеллу, в результате взаимных столкновений между упругими шариками — молекулами газа — в конечном счете получается некоторое стационарное распределение скоростей, группирующихся при заданной температуре вокруг наиболее вероятной скорости. Могут быть люди очень высокого роста и очень низкого, но наиболее вероятным ростом мужчины в Лондоне в 1860 году будет именно 168 сантиметров, и эта цифра уже совсем не «вероятна», а абсолютно точна. В физику впервые вошли вероятностные представления, законы статистики. В физике произошла революция, а многие слушатели докладов Максвелла на ежегодных встречах Британской ассоциации 1859 года в Абердине и затем в 1860 году в Оксфорде этого даже не заметили. Для большинства это было очередным физико-математическим упражнением, с помощью которого можно было прийти к тем же выводам, что и раньше, при принятии одной, средней скорости молекул в газе. Это, по мнению многих, было лишь математической гипотезой, не лучшей и не худшей, чем другие, поскольку результаты получались теми же, что и у Клаузиуса с его одной «среднеквадратичной» скоростью. А может быть, эта новая теория казалась кое-кому и вредной, поскольку молекулярный хаос, введенный Максвеллом, был внешне куда менее привлекателен и математически куда более сложен. А один из выводов новой теории, не совпадавший со старыми, выведенными из предположения о равенстве скоростей молекул, был просто физически абсурден. И что самое смешное — сам докладчик тоже не верил в него, но так это получалось из теории. Молодой Максвелл предлагал кому угодно проверить его выкладки и найти в них ошибку, если она есть. И похоже, что он сам этого страстно желал — ошибки, поскольку ему самому вывод казался парадоксальным, физически неочевидным: получалось, что вязкость газа не зависела от его давления! — Этот вывод из математической теории является крайне поразительным, — говорил молодой докладчик, — и единственный опыт, с которым я встретился в этой области, как будто его не подтверждает... Неплохое заявление для автора новой теории! Эта теория не давала пока никаких особенно новых результатов, за исключением, как всем казалось, заведомо неверного, и отношение к ней было прохладным. А ряд ученых прямо заявили, что эта теория ненаучна, спекулятивна, поскольку истинная наука не должна иметь дела с «ненаблюдаемыми» величинами. Максвелл и не заметил, как попал в самую горячую точку философских битв. Но здесь ему нечего было бояться — его крепкая философская позиция спасала его как от Сциллы идеализма, так и от Харибды механицизма. Максвеллу удалось подчинить строгим законам хаотическое движение молекул газа. Именно полная беспорядочность движения молекул позволила ему извлечь из хаоса порядок. Статистический, вероятный подход позволял точно указать, например, число частиц, обладающих удвоенной или утроенной средней кинетической энергией. И эти цифры, как оказалось, подчинились универсальному закону, который не зависит от природы частиц и сил, с которыми они действуют друг на друга. В каком-то смысле закон распределения молекул по скоростям, данный Максвеллом, оказался новым фундаментальным свойством материи, находящейся в равновесии, свойством, не известным ранее никому. Максвелл подошел к самым границам механического понимания материи. И переступил их. Да, Максвелл попал на линию огня, лучше сказать — на ничейную землю, обильно осыпаемую градом снарядов обеих враждующих сторон, двух групп философов. Вывод Максвелла о господстве в мире молекул законов теории вероятностей затрагивал самые фундаментальные основы мировоззрения, и противники, найдя наконец общего врага, объединились в атаках на него. Одни полагали, что все в природе может быть объяснено на основе механических представлений. Некогда ценное, но возведенное в XIX веке в абсолют, такое мнение привело в конце концов к грубому механицизму, убеждению в том, что движущей силой мира являются законы механики, с помощью которых можно объяснить любые явления. Очевидная несостоятельность такой теории, невозможность объяснить многие вновь открытые закономерности чисто механическим путем (не один физик сломал зубы, пытаясь механически представить второй закон термодинамики!) привели к появлению другой теории — феноменологической. Сторонники ее призывали изучать мир таким, как он есть, упорядочивать и описывать опытные данные, не вдаваясь в «спекуляции», умствования, не строя никаких моделей, не подтвержденных опытом. Эти стали абсолютизировать уже опыт и ощущения. С ними Максвелл, столько времени потративший на теорию цветов, и убедившийся в крайней субъективности ощущений — сравните ощущения дальтоника и нормального человека! — никак не мог бы согласиться. Их с Максвеллом разделяла глубочайшая убежденность его в конечной познаваемости мира, в возможности объяснения даже самых сложных явлений. Его материалистическое миропонимание, окрепшее в общении с природой, в изучении ее, его опыт, говорящий об объективности и познаваемости законов природы, несгибаемы. И в то же время не так прост он, Максвелл, чтобы соглашаться с механицистами, — изучение фарадеевских трудов, его собственные, находящиеся в зародыше электрические теории подсказывают ему, что не все так просто, как толкуют механицисты, фетишизирующие законы механики. Чего стоит хотя бы некритичное восприятие закона тяготения, пусть блестяще доказавшего правильность своей математической интерпретации в открытии Адамса и Леверрье! Даже закон тяготения, понимаемый как действие ни через что, просто через расстояние, неизбежно приводил к тому, что у тел появились некие «присущие им изначально» свойства притяжения, совершенно таинственным способом сообщаемые без посредства среды партнеру по взаимодействию. Нет, не прост был молодой Максвелл, слишком искушен он был уже в математической физике, чтобы попасть в объятия механицистов. Да, он использует законы соударения упругих шариков, которыми он представляет молекулы, но считает ли он молекулы только упругими шариками? С другой стороны, Максвелл выступает против фетишизации субъективных ощущений, но разве не он же считает опыт высшим критерием правильности любой физической теории? Обвиняли Максвелла в механицизме — мол, слишком увлекается средствами классической механики, механическими моделями... Обвиняли на этот раз несправедливо — Максвелл всегда считал, что механическая модель лишь в самых общих и простых чертах отражает исследуемые процессы и явления природы. Любой механический образ, по Максвеллу, отражает природу отнюдь не тождественно, а с определенной степенью приближения, отражает лишь одну сторону ее свойств. Механические модели, механические представления играли у Максвелла роль рабочих гипотез, конструкций, помогающих изобразить сложные предметы и явления гораздо проще и наглядней. Механические модели были строительными лесами его теорий. Нельзя было ограничиваться чисто феноменологическим описанием. С другой стороны — невозможно было абсолютизировать и гипотетическое описание. Избрав середину, Максвелл пришел к методу аналогий, при котором можно было привлекать физические отношения в уже изученных явлениях и впервые учитывать данные, характеризующие новые явления. И поскольку из старых отраслей науки именно механика была наиболее разработанной, то механические аналогии, как самые наглядные, самые ясные и понятные, были вполне уместны и закономерны. И тут — главное. Механические модели были для Максвелла правомерны лишь до тех пор, пока они подтверждали то, что наблюдалось в экспериментах. Он был готов отказаться от своего вывода о независимости коэффициента внутреннего трения газов от давления, вывода математически безупречного, ввиду казавшегося тогда очевидным несовпадения этого вывода с экспериментом. Будучи по складу своего мышления физиком, твердо уверенным в объективном и независимом от субъекта существовании окружающего мира, будучи уверенным во всеобщей взаимосвязи и изменчивости явлений, в их многоликости и «многослойности», Максвелл буквально на каждом шагу демонстрировал диалектичность своего мышления, и введение им совершенно немыслимых с позиций механицизма вероятностных, статистических методов в молекулярную теорию доказало зрелость его философских концепций, мощь философских обобщений. Заявление о том, что в мире молекул «господствует случай», было по своей смелости одним из величайших подвигов в науке. БОЛЬШИЕ ЗАМЫСЛЫ Работа в Кингс-колледже требовала уже куда больше времени, чем в Абердине, — лекционный курс продолжался девять месяцев в году. Время для научной работы приходилось урывать по утрам, пока не встали еще Кетрин и ее брат, приехавший в Лондон на серьезную операцию. Брату и его сиделке был отведен весь первый этаж небольшого особняка Максвеллов, и хозяин поглощал по утрам свою традиционную овсянку, держа тарелку на коленях, — в крошечной каморке наверху не было места для стола. В той крошечной каморке набросал Максвелл первые, еще туманные контуры своих грядущих книг. Уже пришла пора писать книги, уже накопились мысли, пора было давать вещам свое толкование. Особенно нужно, так ему думалось, написать систематические книги по электричеству и теплу. К книге по оптике он после своей первой кембриджской попытки охладел, да и мысли его по цветовому восприятию и теории цветов не лежали, в общем, выше уровня других исследователей, и прежде всего Гельмгольца. По-видимому, по сравнению с новыми идеями по теплу и электричеству недостойны были они особой книги. Можно представить себе, как в крошечной каморке наверху набрасывает тридцатилетний Джеймс Клерк Максвелл план своей будущей книги по электричеству в одном из своих рабочих блокнотов (один из них всегда с собой — нельзя упускать мысли, позволять им улетучиваться! Даже самая хорошая память имеет лазейки!).  Один из таких блокнотов лондонского периода сохранился. И в нем — драгоценность — первый набросок плана рукописи по электромагнетизму — зародыш будущего «Трактата». Вот что вошло в этот набросок, вот то, что счел необходимым ввести Клерк Максвелл в свой будущий труд, вот кого считал он своими предшественниками: «Гл. 1. Открытие Эрстедом действия тока на магнит. Эксперименты и математические теории Ампера. Эксперименты Фарадея по вращению магнитов и токов. Гл. 2. Открытие Фарадеем индукции электрических токов. Фарадеевская теория силовых линий и электротонического состояния...» Итак, Эрстед, Ампер, Фарадей... Да, новая история электричества, история электромагнетизма, история открытия союза магнетизма и электричества, должна была начинаться именно с Ганса Христиана Эрстеда, профессора Копенгагенского университета. Открытие произошло, можно сказать, случайно. 15 февраля 1820 года[34] сорокатрехлетний профессор Эрстед читал своим студентам лекцию, по ходу которой он хотел продемонстрировать весьма курьезное по тем временам свойство электрического тока нагревать проволоку, по которой он проходит. Это была великолепная случайность — рядом с проволокой, на которую были устремлены глаза студентов, оказался компас, в общем-то не имевший прямого отношения к теме лекции. Один из зорких студентов обратил внимание на то, что в то время, как по проволоке проходит ток, стрелка компаса вздрагивает и немного поворачивается. Его роль в истории была указать профессору на непонятное явление, надеясь получить ответ (эта роль сходна в чем-то с ролью матроса, крикнувшего о новой земле с верхушки мачты Колумбу). Но и для профессора это явление было столь же неожиданным. Но очень и давно желанным — впервые ясно открылось человеку прямое действие электрического тока на магнит, увидеть которое он уже много лет стремился. Придя домой после знаменательной лекции, Эрстед тут же принялся за описание и объяснение явления, наблюдавшегося в аудитории. Его «мемуар» на латинском языке, состоящий всего лишь из четырех страничек, содержал в нескольких строках описание наблюдаемого явления, а на остальном пространстве — объяснение его. И в объяснении незаметно проскользнула легкой, неуловимой тенью ценнейшая мысль о вихревом характере магнетизма. Мемуар вышел в свет 21 июня 1821 года (мы не случайно датируем здесь события так точно — события в дальнейшем будут развиваться в весьма непривычном для неторопливой тогда науки темпе) и уже через несколько дней появился в Женеве, где в то время был с визитом французский физик Араго. Первое же знакомство с опытом Эрстеда показало Араго, что найдена разгадка задачи, над которой бился и он, и наверняка многие другие. Впечатление от опытов Эрстеда было столь велико, что один из присутствовавших при демонстрации поднялся и с волнением произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу: — Господа, происходит переворот! Араго возвращается в Париж потрясенный. На первом же заседании академии, на котором он присутствовал сразу по возвращении, 4 сентября 1820 года, он делает устное сообщение об опытах Эрстеда. Записи, сделанные в академическом журнале ленивой рукой протоколиста, свидетельствуют, что академики просили Араго уже на следующем заседании, 11 сентября, то есть через неделю, показать всем присутствующим опыты Эрстеда, так сказать, «в натуральную величину». Сообщение Араго слушал с сердцебиением внезапно побледневший академик Ампер. Он, может быть, почувствовал в тот момент, что пришла его пора перед лицом всего мира принять из рук Эрстеда эстафету открытия. Он долго ждал этого часа — около двадцати лет, как Араго и как Эрстед. Все трое успели состариться в ожидании, превратиться из пылких юношей в солидных, стареющих профессоров. И вот час пробил — 4 сентября 1820 года Ампер понял, что он должен действовать. Но не знал как. И с замиранием сердца ждал следующего заседания, которое должно было состояться через неделю. ...И другое заседание кончается, протоколист Парижской академии выводит под датой 11 сентября: «... г.Араго повторил перед академией опыты г.Эрстеда». Академики чинно разошлись по домам, а уже немолодой — сорок пять, по тем временам — старик! — Ампер бежит сломя голову к слесарю, чтобы заказать копию инструментов, показанных только что Араго. Нужно скорей установить эти инструменты дома и все эксперименты проделать собственными неумелыми руками. Ведь Ампер — теоретик, он никогда не ставил сложных опытов, у него нет лаборатории, он не может израсходовать ни одного казенного франка на покупку приборов. Пока слесарь делает не слишком-то сложные приборы, Ампер собственными силами сооружает немудрящий лабораторный стол. Два его друга — добровольные помощники Френель и Депре помогают ему. Небольшой вольтов столб, замкнутый проводом, — основной объект изучения Ампера. Он подносит компас то к проводу, то к столбу и сразу же убеждается в том, что стрелка изменяет свое направление и рядом с проводом, и рядом с самим столбом. Стоит цепь разомкнуть — эффект полностью пропадает. К следующему заседаниях академии, 18 сентября, часть приборов еще не была готова, но Ампер решил выступить и рассказать о том, что ему стало ясным, а также о тех приборах, которые он намеревался построить. В протоколе сохранились слова Ампера: «Я описал приборы, которые намереваюсь построить, и среди прочих — гальванические (то есть обтекаемые током) спирали и завитки. Я высказал ту мысль, что эти последние должны производить во всех случаях такой же эффект, как магниты... я свел все магнитные действия к чисто электрическим эффектам». Эти пророческие слова Ампера, выношенные в течение всего лишь одной недели, стали основой его электродинамики — науки, сводящей все магнитные явления к явлениям электрическим. Поражает уверенный тон Ампера; он высказывает мнение, что спирали и завитки с током должны вести себя как магниты, не проверив это эскпериментально. Это говорит о твердой уверенности Ампера в ожидаемом им результате, о том, что основные контуры его учения, сводящего магнетизм именно к замкнутым круговым токам, были ему уже ясны. На следующий день, 19 сентября, Ампер хотел было написать сыну о всех тех догадках, которые мелькали в его мозгу, но отложил перо — нужно было как можно скорее проверить, будут ли завитки и спирали обнаруживать те же свойства, что и магниты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |

|||||||||