— Новые надень, — ткнул он пальцем на мои ноги в белых носках.

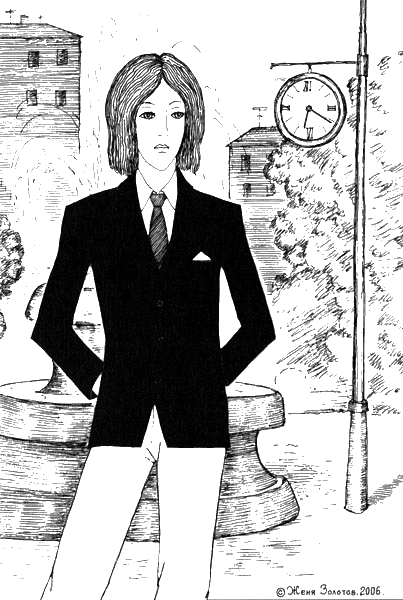

Я извлек из коробки новенькие черные полуботинки «Ллойд» — он хорошо подсказал, они как нельзя лучше шли к этому костюму. Предполагалось, что в них я в первый раз пойду в девятый класс. Но вот как оно вышло в действительности. По моим подсчетам у меня оставалось еще четыре минуты до выхода, с расчетом, чтобы прийти пораньше. Я стоял перед трельяжем в отцовской комнате (старинная вещь, сохранившаяся здесь с загадочных времен, предшествующих моему рождению). Я оглядывал себя, ничего ли я не забыл. Отец с отсутствующим видом курил, потягивал пиво, беря бутылку со столика на колесах возле дивана; дым медленно уплывал в раскрытое окно. Отец напевал «Барселону».

— Забыл, — лениво отозвался отец. Он встал, положил в пепельницу догорающую сигарету, подошел к своему шкафу, извлек из пачки чистого белья красивый белый платочек и, по-особому сложив, аккуратно вставил в передний карман моего пиджака. Это уже что-то было слишком… хотя…

— Вот, — сказал он, — так будет лучше выглядеть. — Он окинул меня взглядом, слегка поправил мне волосы. — Прямо как в кино «Смерть в Венеции».

Последнее я не понял: относилось ли к платку или ко всему моему облику. Или ко всей ситуации вообще?

— Цветы возьмешь? — он понимающе кивнул на большой букет.

Я рассмеялся.

— Нет, пап, не надо! — Отец пожал плечами.

— Ты на девятнадцать? — Я кивнул. Он взял меня за косточку запястья, посмотрел на часы. — Тогда иди быстрее. Во сколько вернешься?

— М-м… не знаю. В одиннадцать.

— Смотри, не раньше. Не закрывай дверь, пусть проветрится. — Он снова углубился в книгу.

Я вприпрыжку сбежал по лестнице. Часы показывали восемнадцать минут седьмого. Ходу до бульвара (он пересекал нашу улицу именно там, где ступеньки и фонтан) было минут пять, не больше.

Но идти спокойно у меня совершенно не получалось, и я побежал, иной раз на мгновение прикрывая глаза, всем существом впитывая такой живой, чудесный, лиственный, пряный осенний воздух. Короче, минуты через полторы я уже был у перекрестка. Не сбавляя скорости (зеленый свет вот-вот погаснет) я пересек проезжую часть как раз тогда, когда машины двинулись, взбежал по мраморным ступенькам — вот и фонтан. Я пришел на десять минут раньше срока. Вокруг сидели и ходили какие-то люди, совсем взрослые и не очень. Эти последние смущали меня больше всего. Я чувствовал себя ужасно неловко — таким нарядным, с белым платочком в кармане — под их гнусными ухмылками. Периодически в мой адрес слышались какие-то насмешки, которые я, из ужаса пережить это снова, даже не осмеливаюсь приводить здесь.

«Боже мой, еще целых восемь минут! Где же Леонид! А вдруг он опоздает?» — Я стоял со скорбным, чуть ли не плачущим лицом, глядя себе под ноги.

Напротив меня, на скамейке расположились трое ребят, моих сверстников. Вальяжно откинувшись, положив ногу на ногу, в истоптанных кедах, засунув руки в карманы штанов, насмешливо сплевывая по направлению меня, они откровенно, цинично смеялись. Обрывки их фраз долетали до моих ушей, но и эти обрывки я убеждал себя, что не слышу, во всяком случае, не могу привести в этой книге. Оставалось терпеть. Я хотел действительно прийти раньше, но вот этого я не учел. Еще не хватало, чтобы они мне испортили встречу — ну, ничего, придет Ленька, а с ним вдвоем я уж точно никого не боялся. Просто не хочется связываться — пачкать хороший костюм — вот проблема, ну и вообще. Я отвернулся и слегка отошел в сторону, а потом увидел, как вся тройка снялась с места, и, вдруг, словно вспомним о каком-то важном деле, быстро двинулась по бульвару. Слава Богу. В действительности вся эти сцена заняла не более двух минут.

У ног моих скакали воробьи. Среди них я заметил, что интересно, всего только одну самочку: черноглазую, на тонких длинных ножках — необычайно женственную. Она скакала мелко-мелко, то и дело останавливаясь и поглядывая на меня-то одним глазом, то другим. Я присел на парапет фонтана, ощущая спиной его еле уловимый холодок. Часы показывали двадцать четыре минуты. Ну почему, почему время так тянется?! Часы, когда я чуть иначе повернул руку, на мгновение ослепили меня солнечным зайчиком, пущенным прямо в глаз, и еще несколько секунд, постепенно исчезая, передо мной расплывались фиолетовые и лиловые круги. Немного про-моргавшись, я сам стал играть зайчиком, незаметным движением запястья — так, что никому не могли прийти в голову, будто я нарочно — заставляя людей чихать и щуриться. Хрустальное стекло, или как оно называется. Я долго пытался попасть постовому на перекрестке в кокарду — вместо этого угодил точно в нос, но не успел насладиться эффектом зрелища — к остановке подошел троллейбус, и все закрыл собой. Народ повалил из дверей (почему так много народу, ведь воскресенье?. Они что, тоже идут с нами в кино?) Между чем-то толстым, в сером костюме, и чуть-чуть менее толстым, зато ярко — оранжевым, проскользнуло что-то белое, гибкое, похожее на свернутый парус, отпорхнуло в сторону, развернулось — и тут же у меня вспотели ладони; какой-то огненный холод обжег грудь изнутри, и сердце забилось так, что, возможно, его стук слышали стоящие поблизости люди. Я судорожно склонился к фонтану, зачерпнул воды — хотел пригладить волосы, но почему-то вместо этого выпил (мне вдруг очень захотелось пить), затем снова зачерпнул — уже специально для волос. Фонтан шумел своей высокой, сквозь солнце, радугой. Скакали воробьи, среди них одна — та девочка, тоненькая и черноглазая. Зеленел лиственный шелест бульвара, гремели машины; вокруг наперебой звучали голоса снующих и сидящих людей, громкие и тихие. Предвечернее солнце слепило, плескалось в фонтане, в стеклах автомобилей и трамваев, в моих часах. Леонид уже поднялся по ступенькам, оправляя белую куртку, поправляя волосы на ходу — и вот, шел ко мне…

Он явился на несколько минут раньше срока!

— Привет, Женька! — наши руки соединились в крепком рукопожатии. Ленька широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами, чуть склонив голову; на какое-то мгновение его черные тяжелые волосы, качнувшись вперед, почти закрыли лицо с опущенными длинными ресницами — и ледяной огонь обжег меня, помешав свободному вдоху и выдоху.

— Слушай, — воскликнул Леонид в неподдельном изумлении, — ты так вырос! — Он рассматривал меня, нисколько не смущаясь, простодушно и едва ли не с восхищением, чем сразу же вогнал меня в краску.

«Неужели он и впрямь не видел, — подумал я смущенно, — как люди растут и взрослеют. Хотя, что это я? Конечно же, никогда не видел, и я не видел и не думал об этом никогда! Это действительно было какое-то новое, странное „нечто“, на что похожее, не знаю. Странно. Ведь мы учились вместе почти полгода. А теперь… что-то изменилось в нас. Отчего так?»

— Ты вырос. И очень здорово загорел, Женька. И… похудел. А волосы у тебя стали еще светлее. — Он улыбнулся. — Ты обратил внимание? Одни прядки, которые сверху — светлее, а те, которые в глубине — более темные.

«Он так разговаривает со мной, почти с нежностью, — подумал я печально. — Это так приятно, и вместе с тем, грустно, потому что, наверно, это мне только кажется… Я ведь для него просто друг, и все».

Ленькины волосы издавали запах ветра и летнего солнца. На нем был легкий белый костюм из тонкого льняного полотна, очень красиво подчеркивающий его стройную, ладную фигуру. Верхние пуговицы куртки, надетой по-летнему, прямо на тело, были расстегнуты, открывая его шею, ключицы и грудь. Рукава были закатаны выше локтей, оставляя голыми его тонкие, мускулистые руки. Белизна ткани замечательно оттеняла его прекрасный летний загар, его темные волнистые волосы, его румянец не щеках, его черные, словно углем окрашенные, длинные ресницы, его глаза…

«Ну до чего же красиво, до чего изысканно все в тебе, Ленька, милый мой, — думал я, млея и тая от его глаз, от его кожи под этой белой тканью (его куртка издалека показалась мне похожей на белый парус), от его нежных, густых темных волос, матово поблескивающих на солнце в каштановый оттенок. — Сказать ему все? Обнять его, поцеловать его шею, ключицу, вот эту ямочку на груди и сразу убежать? Нет, броситься под трамвай!..»

— Ты тоже изменился, — сказал я со вздохом, отчасти задумчиво, отчасти обреченно. — Я не помню точно, что я в действительности говорил ему дальше. Мысли были вольнее и точнее. — Ты вытянулся. Вытянулся вверх, к солнцу, и похудел, как и я, за это лето, что сейчас, благодаря такой откровенной куртке, голым рукам, шее, косточкам ключиц особенно заметно. Ты очень загорел, как и я, и точно в тот же оттенок — никакой примеси красного, как бывает у некоторых людей (у кого не хватает меланина, как говорит отец). Твое тело, когда его оттеняет белая ткань одежды, имеет такой непередаваемый смугло-бледно-желтоватый, очень золотистый цвет. Ты не представляешь, насколько это тебе идет. Вот на смуглой голой руке, повыше локтя — синяк, словно от грубого прикосновения. Уже почти сошел, остался только еле видный след.

«В лагере, на опушке леса, с болью подумал я, — во время игры в городки… Грубый тренер небрежно кинул палку: подумаешь, мальчишка, важность какая!..»

Вот ты стоишь передо мной и слушаешь, откидываешь со лба волосы небрежным движением руки, улыбаешься, взмахиваешь ресницами, смотришь на меня своими прекрасными темными глазами. И все это наполняет, переполняет меня таким невообразимым, немыслимым, непристойным, слезами, смехом, полетом, счастьем и… безысходностью, поднимающейся неясной дымкой где-то там, вдали, по мере того, как ярче и ярче разгорается предзакатное солнце счастья — от того, что ты рядом… Все это останется невысказанным и будет похоронено сразу по рождении. Я люблю тебя, и я тебе этого не покажу, потому что невозможно показать. Потому что — сам понимаешь, потому что я — мальчик, и ты тоже мальчик; и к тому же я знаю, что ты наверняка не испытываешь ко мне взаимных чувств, не может быть такого совпадения, это я, я один такой урод… Вот ты говоришь со мной, Ленька, вот я вижу твои глаза: огромные, темно-карие (говорят, они у тебя черные, но это ложь, они темно — темно карие), с иссиня-черным большим зрачком, и еще чуть-чуть голубизны можно различить ближе к уголку, по кромке белка. Вон, в твоих глазах отражаюсь я, вон — косо уходит аллея бульвара, а вон — небо. А когда ты моргаешь, движение твоих таких длинных ресниц напоминает движение бабочки на цветке, на мгновение закрывшей крылья. Ты что-то говоришь, я не слышу слов, я смотрю на твои губы — такие нежные, такие поразительно красивые, влажно-блестящие — вот сейчас, когда ты облизнул их языком… нет, на это лучше не смотреть!.. И все-таки я смотрю, смотрю не в силах отвести взгляд, как ты улыбаешься мне своей ослепительной белозубой улыбкой. У тебя прекрасные белые зубы, чуть-чуть неровные, но от этого особенно красивые. Когда ты мне так улыбаешься, я готов прямо сейчас зажмуриться и умереть, растаять от счастья, потому что лучше этого уже, наверно, ничего не будет. Я люблю тебя, Ленька, всего, без остатка, люблю солнечный запах твоих волос, твой голос, все твое тело и каждую часть в отдельности: твои глаза, твои губы, твои плечи, ключицы, твои тонкие, длинные пальцы, и синяк на твоей руке от грубого прикосновения тренера отзывается болью в моем сердце. И что я, несчастный, могу сказать тебе, такому веселому и невинному, наверняка ко мне равнодушному, что, что, я могу тебе сказать, кроме только того, что ты сам говоришь мне? Ничего.

…Я опустил глаза, печально разглядывая камешки и песок, и мокрые следы от брызг фонтана на песке, и ноги Леонида в белых полотняных брюках и новых черных ботинках. Леонид тоже замолчал, разглядывая что-то у нас под ногами, шевеля носком ботинка мокрый розовый гравий, и вдруг неожиданно рассмеялся.

— Смотри, — он указал пальцем, — у нас же ботинки одинаковые, «Ллойд»! — Я взглянул. Вот так номер! Обувь у нас действительно была одинаковая. Впрочем, ничего странного, просто наши папаши покупали для нас вещи обычно в одном и том же валютном магазине. — У тебя точно такие же, — сказал Ленька, — только чуть поменьше. Где-то на размер. — Я кивнул. Он подошел ко мне поближе, слева, и приставил свой левый ботинок параллельно моему, вплотную, на мгновение случайно прильнув ко мне. Я услышал его запах, ощутил сквозь ткань одежды прикосновение его горячего, сильного тела и едва не расплакался от боли. — Смотри, задумчиво сказал Ленька, глядя на наши ботинки, — странное совпадение… — Он медлил, слегка склонив голову, не слишком быстро возвращаясь в обычное положение, словно стараясь довершить какую-то мысль, или вспомнить что-то. — Это знаешь, что такое? — спросил он. — Это знак свыше. В том смысле, что мы — два сапога — пара. — И он засмеялся.

Я тоже улыбнулся, довольно кисло: да, если бы было так…

…Мы внезапно, одновременно вспомнили про фильм, и я поспешно глянул на золотой циферблат (ничего страшного, без семнадцати минут, идти всего ничего, успеем) и заметил, каким интересом загорелись глаза Леонида — большого любителя всяких тонких изящных конструкций.

— Ну-ка, покажи, — он осторожно взял меня за руку в драгоценной оправе и стал внимательно разглядывать часы. — «Картье»… Ничего себе! Я у тебя их раньше не видел.

Я объяснил, что часы отец привез из Швейцарии летом и подарил мне. Как он сказал, на день рождения с опозданием.

— У меня тоже часы хорошие, германские, но такие я вижу в первый раз. — Ленька покачал головой. — Слушай, а ты не боишься с ними ходить по улице? Ты хоть представляешь, сколько они стоят приблизительно?

Я совершенно не представлял, но знал твердо, что рядом с Ленькой я не боюсь ничего, даже ходить по улице с золотыми часами.

— Тебе они нравятся? — спросил я.

— Конечно! — убежденно сказал Ленька. — Посмотри, как они сделаны. Знаешь, какой у них уровень точности?!! И какие красивые! Это, можно сказать, действительно произведение искусства.

— Хочешь, я тебе их подарю? — вдруг спросил я шепотом.

Он удивленно взглянул на меня.

— Как это, подаришь?

— Я серьезно, хочешь? Просто так. Я не шучу…

Он отрицательно мотнул головой.

— Нет, что ты. Как это можно, это же отцовский подарок! И вообще, это, знаешь, подарок уровня наших отцов. Мы с тобой пока еще не можем делать друг другу такие подарки. Нет, нет!.. Хотя, спасибо, конечно. Вещь действительно прекрасная… — Он взглянул на меня с благодарностью.

— Какой он рассудительный, — подумал я уныло. — Я действительно был готов даром, без всякой корысти для себя (не подумайте!), отдать ему вместе с часами свое сердце, свою душу и весь мой огромный, звонкий мир впридачу, если бы только он принял этот подарок.

Мы шли по бульвару, по его рябому, солнечно-теневому асфальту, по которому так новенько стучали наши молодые ботинки.

К огромной стеклянной двустворчатой двери кинотеатра вели несколько высоких ступеней из белого мрамора, по которым мы стали звонко подниматься. Постепенно сгущающийся, с оттенком оранжевого, но еще очень высокий солнечный огонь бил нам теперь в спину, и огненная дверь была зеркальной. Я прекрасно помню то странное ощущение, которые испытал, когда на предпоследней — последней ступеньке увидел, как из глубины зеркала поднимается по невидимой лестнице и направляется к нам навстречу странная, красивая пара. Солнце проявило неисчерпаемую фантазию в оформлении этого моментального, в смысле земного существования, снимка: темноволосый, тонкий, прекрасный юноша — волосы, обведенные линией огня, в оранжево мерцающем смутном ореоле. Его льняная куртка, трепещущая на ветру, превратилась в какое-то прозрачное огненное облако, темным силуэтом четко выявляя его молодую силу и юношескую грацию. Спутник этого античного героя — хрупкий красивый мальчик с угрюмым, сумрачным лицом, пиджак — словно тушью нарисован в воздухе, светящиеся волосы, огневое пятно на щеке. Мы сделали последний шаг. Мой двойник и я взялись за одинаковые ручки двери по ту и по эту сторону, двери отворились, сверкающая картина исчезла, и мы вошли в вестибюль кинотеатра.

Не стану останавливаться на описании сюжета фильма, который является классикой мирового кинематографа и, конечно, рассчитан на несколько более взрослую аудиторию. Достаточно будет сказать, что я до конца сеанса так и не смог сосредоточиться на том, что же происходило на экране. Любопытная деталь: лаковое кресло кинотеатра, столь широкое и удобное для взрослых, показалось мне, худенькому шестнадцатилетнему мальчишке, таким узким и тесным. В течение всего фильма (о, такого бесконечно долгого!) я только и думал, чтобы не коснуться в темноте, душной и влажной, близкого Ленькиного локтя, или, еще того хуже, колена. Кресла наши были разделены одним подлокотником. Я, нечаянно забывшись, положил, было, руку на его деревянную поверхность, и — о, ужас! — как раз попал на горячие Ленькины пальцы.

Кончилось тем, что мы забились в противоположные углы наших тесных кресел и, боясь взглянуть друг на друга, с мукой дожидались окончания этого неприличного, пылающего сеанса. Я сидел, болезненно ощущая под собой неприятно твердое, раскаленное сиденье, почти упираясь в плечо соседа слева, и в голове было, Бог знает что. И еще, где-то совсем далеко, за двойным дном сознания, смутно мерцала, нет, не мысль, а лишь слабая тень мысли, что если и есть какая-то жалкая надежда на воплощение моей немыслимой мечты, то сейчас, вот именно сейчас нахожусь я к этому ближе всего. Вот сейчас. Ведь это Ленька сам пригласил меня в кино? Зачем он это сделал? И сумку носил. И говорил про одинаковые ботинки… Взять тихо его руку. Прошептать всего несколько слов… Как же мне произнести эти слова, о Боже… И вот — ответный взгляд?.. Он не отнимет руки? А потом? Нет, нет, вздор! Чушь все это! Никогда, никогда такого не случится, не случится! Я сидел, обхватив руками колени, с пылающим лицом, опустив голову, беззвучно плакал и любил его! Любил!! Любил!!! В этом было много смешного, наверное. Например, слезы капали мне на галстук. Не знаю, сколько длилось это безумие, я совсем не чувствовал хода времени, оно остановилось. Ничего не было, только огонь и мрак.

Забегая вперед, скажу: впоследствии я понял, что мы — и Ленька, и я — конечно, совершили ошибку, ринувшись на последние ряды темного кинозала, как утопающий хватается за соломинку, сами толком не понимая, чего конкретно мы хотим друг от друга, на имея ни малейшего представления ни о чем таком, кроме каких-то отдаленных намеков из десятых рук. В общем, поступили мы, как человек, который, понимая, что болен, принимает лекарство, о котором что-то слышал, но не знает толком, как его употребить, и совершенно не представляет, того ли характера его заболевание.

Последние титры догорали на экране. В зале зажегся свет, люди двинулись к выходу. Мы не спешили, пропуская вперед толпу. Женщины оправляли платья, мужчины закуривали. На улице голубели летние сумерки. Мы вышли из пустого зала последними и ступили на теплый сиреневый асфальт. Темные силуэты домов уже слились в сплошную зубчатую гряду, и только за этой городской крепостной стеной еще бушевало пламя осеннего заката, и сияли высокие облака, озаренные невидимым солнцем. Мы медленно шли по совершенно безлюдному переулку между живой изгородью из черно-зеленых кустов сирени и кирпичной боковой стеной кинотеатра, рассеянно поводя глазами, задумчиво печатая каждый шаг своих звонких ботинок. С южной стороны, со стороны яблоневого сада, повеяло сладкой пушистой осенью. В небе сиял изумительно бледный, еще прозрачный месяц. (Здравствуй, летний мучитель, вот — теперь ты видишь сам, отчего, собственно, я так мучился).

— Как долька яблока, — тихо сказал романтичный Ленька, имея в виду месяц.

Мы прошли еще немного; звук наших шагов гулко раздавался по пустынной улице. Внезапно из-за угла с адским гудением выехала поливальная машина, обдавая все вокруг бешенным водяным веером. И, мигом превратив красно-зеленые пастельные отражения светофоров в серо-сиреневом асфальте в извивающиеся в черных лужах ослепительные блики. Мы синхронно, как куклы, повернули головы, настолько захваченные этим чудесным зрелищем, что даже не заметили, что эта самая оранжево-синяя машина скоро поравняется с нами. Угрожающий фонтан уже надвигался на нас. Я издал вопль и схватил Леньку за руку. Мы заметались во все стороны и, не найдя лучшего укрытия, с ловкостью, присущей мальчишкам, даже если они в парадных одеждах, нырнули под ступеньки кинотеатра. И там, сидя на корточках, долго смеялись, глядя, как вода стекает сбоку сплошной стеной, вроде бутафорского дождя (мне случилось однажды присутствовать при киносъемках). Фонари на бульваре — как фары встречных машин, если смотришь сквозь лобовое стекло в дождь. А у тебя глаза, как влажные звезды, Ленька, если смотреть на них, когда плачешь…

— Жалко, что мы в костюмах, — задумчиво сказал мой друг. — Такой фонтан! Тепло, я бы обсох… а так, конечно, сложнее, и у тебя пиджак. — Он машинально продолжал держать меня за руку (или не машинально?), а другой рукой рассеянно крутил свои волосы.

Переждав последние капли, мы выбрались из нашего укрытия. Заметно потемнело, месяц стал ярче. Мы поднялись по ступенькам и свернули на бульвар.

— С первого числа, — медленно сказал Леонид, с первого числа уже начнутся занятия в студии и в бассейне. Ты будешь ходить?

Я кивнул: разумеется, буду.

Мы прошли еще немного по правой стороне бульвара. Где-то играла музыка. Черные чудовищные сплетения могучих ветвей кленов, лип и каштанов, образовывающие исполинскую живую изгородь, отделяющую нас от проезжей части и от всего мира, как бы смыкались сверху (по крайней мере, так казалось), оттеняя своей чернотой усыпанную гравием освещенную аллею, по которой мы шли. Высокие бледные фонари, приближаясь, укорачивали наши тени. Делаешь шаг — тень становится короче, а если оглянуться — там происходило то же самое, но в обратном порядке. Оранжевые же эллипсы фонарей с проезжей части создавали свои, другие тени, более неясные и таинственные.

— Послушай… — сказал я и умолк.

— Что? — он повернул ко мне лицо.

Пауза.

Вечер располагал к какому-то блаженному отупению.

Некоторое время мы шли молча. Потом я вроде бы проснулся:

— У тебя есть на завтра какие-нибудь планы?

— Совершенно никаких. А в чем дело?

Пауза.

Мы прошли еще фонарь. Два ряда одинаковых лунного оттенка светильников и другие, не договаривавшиеся с ними — апельсиновые фонари на длинных изогнутых шеях, чей свет пробивался с проезжей части сквозь прорехи между листьев — образовывали редкие причудливые комбинации теней от наших фигур. Гравий шуршал под ногами.

— Знаешь, — сказал я, — пойдем, поиграем завтра в бадминтон (мы любили эту игру, хотя другим ребятам она казалась какой-то замедленной, изнеженной что ли, в общем, не мужской) в Яблоневом саду. Туда, за школой, знаешь? Где было футбольное поле. Я принесу новые ракетки, покажу тебе. Американские… И воланы тоже — еще нераспечатанные. Мне отец привез. Хочешь? На целый день. Завтра будет солнечно, смотри, какой был закат.

Ленька задумался, взглянул на меня, отвел глаза, остановился.

— Вообще это было бы здорово, — он нахмурился, в сердцах прищелкнул пальцами. — Только у меня ведь мама все время дома, она обязательно нагрузит мне кучу всего, если на целый день. Заставит взять плащ от дождя. С едой придумает что-нибудь такое, с кучей пакетов, или скажет идти обедать домой. Если бы она работала… Надо что-нибудь придумать. — Он уныло посмотрел на носки своих ботинок.

Я знал, что у него действительно очень беспокойная мама и строгий отец, и он их старается во всем слушаться, потому что любит. (Я тоже очень люблю своего отца. Но в этом смысле с ним у нас несравненно проще. У каждого из нас была своя личная жизнь.). Я придумал выход из положения.

— Нет, ну правильно, ты ей скажи — после игры нам обязательно захочется есть, но ничего не нужно брать. Пусть она не беспокоится. После игры, если хочешь, — я сглотнул и запнулся, — я хотел пригласить тебя в одно место, в кафе. Здесь недалеко. Там такой приглушенный малиновый свет и все время играет музыка, даже днем. Очень здорово. Вот… Скажи, что я тебя приглашаю. Я думаю, она отпустит. Если ты хочешь…

Ленька смутился, наклонил голову так, что волосы почти закрыли его лицо, и спросил веселым голосом:

— В кафе? А нас пустят?

— Конечно, пустят! — Я даже удивился. — Мы с отцом часто ходим, когда дома неохота возиться. Меня там знают. Если есть деньги, почему же не пустят?

— А у тебя есть? У меня немного…

Я улыбнулся. Что он, забыл, с кем имеет дело?..

— Что ты, конечно есть. Не беспокойся, я тебя угощаю.

— Ничего себе… давай, конечно, если так. А то послезавтра опять эта школа начинается. — Это все говорилось из-под опущенных волос. Он будто меня стесняется что ли… А я — его…

— Слушай, да, — он поднял на меня свое смугло-лунное лицо. — А в чем будем играть? Если потом в ресторан, тогда как одеваться? — Мы дружно засмеялись.

— Ну и что?!! Наденем костюмы, а там, в саду разденемся, в плавках поиграем, и заодно позагораем… И будет все нормально.

— Куда еще загорать! — Ленька посмотрел на свои руки, потом — на меня. — Мы и так уже совсем черные! — Мы опять засмеялись.

Было так хорошо смеяться вдвоем… Мы медленно двинулись дальше. Становилось темнее; было около десяти. Фонари засветились ярче, и все вокруг сразу стало красивее и таинственнее. За разговором мы незаметно вышли к детскому городку, там почти никого не было. На одной из скамеек вокруг центральной клумбы три старушки на сон грядущий наслаждались свежим воздухом вечернего бульвара: все-таки лучше, чем в своем дворе. Ярко белел платок одной из них. Интересно, неужели и мы тоже когда-нибудь состаримся? Конечно, состаримся, но это, наверное, будет не скоро…

Мы тоже выбрали скамейку в полумраке деревьев, тщательно смели с нее пыль, чтобы не запачкать наши брюки, и осторожно присели. Так таинственно было кругом…

— Добрый вечер, прекрасные юноши! — прозвучал негромкий голос у нас над головой. Мы подняли глаза — рядом стоял незнакомец — солидный мужчина в безукоризненном костюме, похожий на работника искусства, и приветливо нам улыбался. — Такой чудесный летний вечер! — Он подмигнул. — Какие вы оба милые ребята-и темненький, и беленький! Прямо как будто сделаны на заказ! — Он засмеялся. — Вы ждете кого-нибудь? Или нет? В любом случае, могу предложить на этот вечер замечательную культурную программу. Мой автомобиль недалеко, Дома есть музыка, видео. Есть шампанское, ликер, шоколад… Прокатимся?

Мы переглянулись, сдерживая улыбки.

— Нет, спасибо, — ответил за двоих Леонид, — мы просто с другом гуляем…

— Вы уверены, что не хотите? — лукаво спросил незнакомец, поглядывая то на Леньку, то на меня. — Уверяю, я могу устроить так, что вам это будет очень интересно…

— Нет, нет! Не надо! — Мы энергично замотали головами. — Мы просто гуляем и все! У нас… м-м-м… свои дела!

— А-а, в таком случае приношу свои извинения. — Мужчина галантно раскланялся. — Я все-все понял. Простите, что я так вторгся. Желаю приятно провести вечер! — и он удалился, а мы еще долго смеялись, поглядывая друг на друга.

Потом мы качались на качелях. Вы видели когда-нибудь, чтобы шестнадцатилетние юноши качались на качелях, если они не пьяные и не оглашают окрестности циничным хохотом, пугая людей? А мы качались — одни, в полной тишине совершенно обезлюдевшего бульвара.

Деревянные на высоких дубовых сваях качели своей формой напоминали лодку или колыбель. Довольно, помоему, неудобная штука, чтобы ее раскачивали, стоя рядом, и слишком тяжелая, чтобы маленькие дети вдвоем могли раскачаться сами. Взрослым же здесь просто было бы чересчур тесно. Но именно у нас — шестнадцатилетних, полубезумных (от таинственной сказочной обстановки вокруг, от чудесного летнего вечера, от какой-то блаженной внутренней радости — одной на двоих: Ленька даже скинул новые ботинки, устав от них за день — раньше он себе не позволил бы такой вольности), именно у нас было как раз достаточно силы при миниатюрной комплекции, чтобы безо всякой помощи (как и дальше было с нами во всем, что с нами было дальше), самим подняться в воздух и задать предельную скорость волшебному кораблю. Скрипят железные уключины, корабль взмывает в небо — ох, дух захватывает! Мы сидим лицом к лицу, раскрасневшиеся, возбужденные и восторженные, руками крепко сжимая так, что бледнеют кончики пальцев, стальные поручни (то есть, как они там называются по-настоящему, не знаю), отполированные ладонями наших предшественников (интересно, таких же самых, как мы?) И несемся, несемся в пространстве, вне всякого времени, мимо скользкой, прохладной луны, мимо влажных звезд, совершенно оторвавшись от земли. Раздается корабельный скрип, плотный ветер взвивает твои волосы, твою взлетающую, плещущуюся куртку — ах, не могу смотреть! Твои босые ноги, покрытые лунным загаром, выглядят так трогательно нежно на просмоленные досках «палубы». По твоему лицу, в переменном свете то с неба, то от мигающего желтым светофора на углу — пятнисто пробегают тени листьев, а вот тебе на волосы упал целый лист — зеленый, кленовый, с золотыми островками (скрип, скрип), — и ты смотришь на меня, смотришь своими огромными, сверкающими глазами и улыбаешься мне. И ничего не нужно говорить, мы же думаем вместе (если вообще способны сейчас о чем-то думать), и чувствуем вместе, и бьется одно сердце на двоих. А может, я все это себе вру? Может, мне все это только кажется, и ты не слышишь того, что я тебе сейчас говорю в душе? Ах, нет, не хочу, не надо! Я так измучился, дайте мне немножко помечтать. Здесь так хорошо, я совсем не хочу вниз…

Когда мы сошли на землю, голова немного кружилась. Бульвар был пуст. Фонари не горели. Приглушенный фиолетовый свет проникал с проезжей части, да у перекрестка мигал желтым глазом светофор, и прямо над головой горел зловещий, ослепительно — бледный месяц. Я нажал кнопку сбоку часов. Циферблат осветился. Я взглянул на него и обомлел: без пяти час! День кончился, такой бесконечный, жаркий, сумасшедший, но все-таки кончился… Еще утром, еще днем я был на даче, ехал на машине, мы сидели в кинотеатре, гуляли… но все-таки день кончился, истлел, догорел, как те фонари, что сейчас были темными и спали.