|

|

Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Громов Дмитрий :: Сименон Жорж :: Куприн Александр Иванович Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Гость :: Десятое правило волшебника, или Фантом :: Похищенный кактус :: Справочник по реестру Windows XP :: White Fang :: Ярмарка Святого Петра :: Сожженная заживо :: Манук |

Тайны Земли Русской - Последние Рюриковичи и закат Московской РусиModernLib.Net / История / Зарезин Максим Игоревич / Последние Рюриковичи и закат Московской Руси - Чтение (Весь текст)

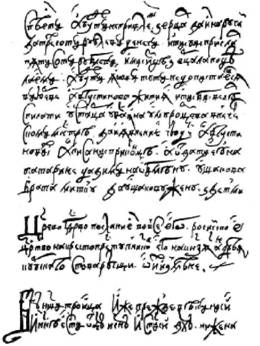

Максим Зарезин Последние Рюриковичи и закат Московской Руси ОТ АВТОРА Падение династии Романовых и катастрофа 1917 года прочно связаны между собой в общественном сознании. Уход с политической сцены династии Рюриковичей повлек за собой потрясения не меньшего масштаба, чем Февральская революция. И если кто-то полагает, что события той эпохи не более чем «преданья старины глубокой», то жестоко ошибается. Каждая русская Смута порождает следующую, передавая своеобразную эстафету до наших дней. Пока мы не вычислим алгоритм возникновения и развития русских Смут, мы вряд ли сможем рассчитывать на возрождение нашего Отечества. Фраза «Россия, которую мы потеряли» стала сакраментальной. Московская Русь последних Рюриковичей, по нашему мнению, первая потерянная нами Россия – уникальная цивилизация, которая не погрузилась в океанскую пучину подобно Атлантиде, а растворилась в бурном потоке времени, в бескрайних российских просторах. В истории русского Средневековья исследователей в первую очередь привлекает внимание процесс собирания русских земель вокруг Москвы, разрастание небольшого удельного княжества в могучую национальную державу. Однако замечательно не только это удивительное превращение, но и характер нового государства. Московская Русь – особая социально-политическая формация, отличная как от удельного княжества Даниловичей, так и от абсолютной монархии Годунова и первых Романовых. Здесь усиление единодержавия сочетается с появлением представительных органов власти и земского самоуправления, первые попытки установить контроль над умами – с горячим обсуждением волнующих общество вопросов. Здесь все самобытно: и политический строй, и характер правовых и экономических реформ, и культура, и публицистика. Русские люди думают и действуют иначе, чем несколько десятилетий спустя – при Годунове и первых Романовых, где абсолютизм подавляет всяческую инициативу, а всевозможные новации сводятся к неловкому копированию западных образцов. Несмотря на обилие бурных и противоречивых событий, поворотных точек в истории России не так много. В ходе исторического развития страны не часто возникают условия, когда факторы нестабильности способны преодолеть силу инерции, когда неустойчивость и новизна положения диктуют необходимость радикальных перемен и приводят к пресловутой «революционной ситуации». Увы, но такой поворотной точкой стало крушение Московской Руси. Ушла с исторической сцены сама династия Рюриковичей. Но если произошедшая в это же время смена на французском престоле Валуа Бурбонами не повлекла за собой радикальных перемен в жизни королевства, то закат Рюриковичей ознаменовался глубочайшим политическим, хозяйственным и нравственным кризисом, потрясшим самые основы русского государства. Само его существование оказалось под угрозой в годы Смутного времени. Эпоху Московской Руси нельзя назвать переходной. Это была эпоха выбора – прежде всего выбора модели отношений между личностью, обществом и властью, той модели, которая в значительной степени сохранилась до сих пор. Спор шел о свободной воле человека, о том, доверяет ли власть – светская и церковная – сделать человеку выбор самостоятельно, либо не доверяет, а значит, берет его под свою жесткую и докучную опеку. Этот вопрос только на первый взгляд кажется отвлеченным – тот или иной вариант ответа на него непосредственно отражался на границах и характере правовой и экономической самостоятельности жителя Московской Руси. Свой выбор предлагало нестяжательское движение заволжских старцев, его вольные и невольные союзники. По сути дела, через всю эпоху последних Рюриковичей прослеживается борьба двух групп российской элиты, протекавшая как бы в трех плоскостях. Помимо упомянутой религиозной – противостояния нестяжателей и иосифлян, борьба шла в сфере политической – в соперничестве сторонников сына Ивана III Василия и его внука Димитрия, а также клановой, что выражалось в столкновении между старомосковским боярством и «служилыми князьями» – выходцами из Литвы. Именно эта борьба в значительной мере определила характер исторического развития Московской Руси. России предстояло сделать и другой важный для ее дальнейшей судьбы выбор – между различными формами и приемами управления страной: земским самоуправлением и сословно-представительными учреждениями, с одной стороны, и абсолютистским самодержавием, опирающимся на всевластие центрального бюрократического аппарата – с другой. Не претендуя ни в коей мере на «ниспровержение основ», настоящая работа в значительной мере пересматривает традиционные взгляды на эпоху последних Рюриковичей. Дело не в том, что они по тем или иным причинам «устарели». «Устаревшим», а точнее ложным, стоит считать материалистическое (атеистическое), а затем и марксистское мировоззрение, которое укоренилось в среде научной интеллигенции в конце XIX века. Слепая вера в прогресс и социальное переустройство общества, которая так прочно владела умами как дореволюционных, так и советских ученых, способствовала тому, что исторический материал рассматривался прежде всего с точки зрения борьбы старого и нового, передового и реакционного. Как следствие, объективный анализ, даже у крупных исследователей, зачастую подменялся мифотворчеством. Необходимо отметить, что в последние годы вышло немало глубоких и содержательных исследований, посвященных отдельным проблемам взаимоотношений нестяжателей и их оппонентов, их литературному наследию. Целью настоящей книги было показать борьбу двух направлений церковной и политической жизни той эпохи в самом широком историческом контексте. Думается, что различные подходы к данной теме помогут читателю получить более полное и яркое представление не только о Московской Руси XV—XVI веков, но и о процессах, происходящих в современной России. Глава 1 НА НЕВЕДОМОЙ ВЫСОТЕ Силы, которые стояли выше московского князя, исчезали: пала власть византийских царей, пало «иго» Золотой Орды. Московский князь поднимался на какую-то неведомую высоту. Нарождалось в Москве что-то новое и небывалое. Собирание элиты 1471 год в русской истории знаменит прежде всего подчинением Великого Новгорода Московскому княжеству. Заключенный в 1456 году договор между боярской республикой и Москвой был подписан от имени великого князя Василия II и его сына Ивана, что дало последнему возможность рассматривать Новгород как свою «отчину». Важнейшие внешнеполитические акции Св. Софии отныне требовали согласования с московскими властями. Вече лишалось права самостоятельно принимать договорные грамоты, на которых отныне должна была стоять печать московского князя. Любой союз Новгорода с врагом Москвы отныне рассматривался как политическое преступление против великого князя. Именно такое преступление и совершил вольный город в 1471 году, когда по инициативе боярской верхушки, раздраженной ущемлением своей власти москвичами, Новгород заключил союз с польским королем Казимиром. Данный документ не только отдавал власть в городе литовцам, но и содержал положения о совместных действиях против Москвы. Иван теперь имел все основания рассматривать подобный шаг Новгорода как предательство и получил законный повод покарать отступников. Но прежде он дважды пытался урезонить новгородцев и отвратить их от союза с «латинянами», и только после провала этих попыток он решился применить силу. Против новгородцев, как предателей общерусских интересов, Иван повел рать, в которую вошли воины из Твери, Пскова, Вятки, что придало походу статус общенационального предприятия. Речь шла не о наказании города за неподчинение Москве, а о ликвидации угрозы для всей Руси. В это время Казимир вел переговоры с ордынским ханом Ахматом о союзе против Москвы. Если бы переговоры увенчались успехом, Новгород автоматически включался в этот альянс, и тогда не только Московское княжество, но и все русские земли оказывались в кольце вражеского окружения. До присоединения Новгорода в состав московского княжества входили территории бывшей Владимиро-Суздальской Руси. С 1317 года, когда Юрий Данилович получил ханский ярлык на великое княжество Владимирское, московские князья рассматривали владимирский стол как свою вотчину. Поэтому все последовавшие приобретения можно рассматривать как реализацию этих полномочий. Господин Великий Новгород был не только самостоятельным государством, но и древнейшей самобытной цивилизацией. Присоединение Новгорода имело принципиально иное значение, чем предыдущие территориальные приобретения Москвы. Москва, наконец, выходила из своего северо-восточного угла на общерусский простор, обретала реальную перспективу перерастания в национальное государство. Смысл этого события в полной мере осознавал Иван III. В послании великого князя к новгородцам в марте 1471 года впервые в официальном документе московский князь был назван государем всея Руси. Знаменательным проявлением этих перемен стал неожиданный шаг великого князя. Накануне новгородского похода 1471 года Иван пригласил в Москву всех епископов, своих братьев и зависимых от него князей, бояр и воевод, то есть, как указывает Г.В. Вернадский, был дан наказ собраться «всем боярским сынам» и дворянам, находившимся на его службе. «Это была по существу национальная ассамблея церковных и государственных лидеров, аристократии и дворянства», которую, по мнению историка, можно считать «прототипом земского собора XVI и XVII веков»[1]. С.О. Шмидт предполагает, что подобного типа совещания в конце XV – первой половине XVI века происходили нередко и попросту еще не выявлены исследователями[2]. Скорее всего «Национальную ассамблею» можно назвать высшим экспертным советом в форме сословно-представительного органа. Обратим внимание, что на «ассамблее» обсуждался вопрос не политический – выступать или нет против новгородцев (он был уже решен), а технический, узкопрофессиональный – в какое время лучше отправляться в поход. Роль квалифицированных советников в государственном управлении Иван во время на примере правления своего отца. По замечанию Костомарова, характер княжения Василия II решительно изменился в лучшую сторону после того, как он… потерял зрение. «Очевидно, – заключает историк, – что именем слепого князя управляли умные и деятельные люди… – митрополит Иона, князья Патрикеевы, Ряполовские, Кошкины, Плещеевы, Морозовы, славные воеводы – Василий Оболенский и его сын Стрига-Оболенский и Федор Басенок, но более всех митрополит Иона»[3]. Еще более определенно выражается Г.В. Вернадский: «Для судеб Москвы было счастьем, что в это время в разных группах сторонников Василия обнаружилось несколько одаренных государственных деятелей и военачальников»[4]. Созыв Национальной ассамблеи – совещательного органа гораздо более широкого по составу, чем Боярская дума – стал возможен благодаря формированию нового политического самосознания московской элиты. «Увидев себя в сборе вокруг Московского Кремля, новое, титулованное боярство взглянуло на себя как на собрание… властителей Русской земли, а на Москву как на сборный пункт, откуда они по-прежнему будут править Русской землей, только не по частям… а совместно, совокупно… Теперь… их прежняя власть… превратилась в собирательную, сословную и всеземскую», – отмечал В.О. Ключевский. Причем «сами московские государи поддерживали среди них этот взгляд»[5]. В таком случае даже Боярская дума как бы превращалась из исполнительного в представительный орган, но не в смысле того, что территории выбирали своего представителя, а властитель территории представлял ее в общегосударственном правительственном органе.  Великий князь Иван III

Появление представительных органов в Европе было продиктовано противоречиями между сословиями и конфликтами внутри правящей верхушки и оформляло сложившийся баланс сил и структуру общества. Социально-политическая ситуация, сложившаяся в Московской Руси, отличалась коренным образом, и, соответственно, отсутствовала надобность в такого рода органах. Появление земских соборов в Московской Руси продиктовано иными обстоятельствами. Значительно расширилась территория Московского княжества, собственно княжеский удел трансформировался в национальное государство, существенно усложнился процесс государственного управления – расширились функции, изменился масштаб требующих решения проблем. Но с ростом территории и превращением Москвы в центр собирания Руси здесь начала формироваться политическая элита, способная решать новые задачи. Когда же происходило наиболее интенсивное сложение этой политической элиты? М.Е. Бычкова в работе «Состав класса феодалов в России в XVI веке», суммируя выводы С.В. Веселовского, А.А. Зимина и американского историка Н. Шэлдс-Колман, говорит о стабильности боярской верхушки Московского княжества, предки которой начали свою службу при Иване Калите, при этом подчеркивая, что эти исследования анализируют ситуацию до середины XV века[6]. Однако, как отмечал Ключевский, именно со второй половины XV столетия состав московского боярства глубоко изменяется: из 200 родовитых фамилий конца XVI века более 150 вошло в состав московского боярства именно с середины XV века[7]. В течение двух – трех десятилетий московская элита обновилась более чем на три четверти. «Служилое князье если не задавило, то закрыло старый слой московского нетитулованного дворянства». Рост влияния новой волны московской элиты нетрудно проследить по тому, как изменялся состав Боярской думы. Наиболее ранний список бояр времен Ивана III относится к 1475 году. Из 11 бояр большинство – шестеро – составляют старомосковские фамилии: Василий Федорович Образец, П.Ф. Челяднин, братья Тучко Морозовы, Григорий Морозов и Василий Китай. Четверо относятся к служилым князьям – трое Патрикеевых (Иван Патрикеев, два его племянника – Иван Булгак и Даниил Щеня, а также А. В. Оболенский). Ярославский удельный дом представлял князь Федор Хромой. Прошло без малого четверть века, и картина значительно меняется. В Боярской думе образца 1498 года из того числа бояр шесть представляют служилых князей (Иван Патрикеев, Даниил Щеня и новое поколение клана Патрикеевых – сын Ивана Юрьевича и его зятья: Василий Патрикеев и Семен Ряполовский, а также двое Оболенских), двое удельных Ярославских князей и только трое старомосковских бояр – братья Яков и Семен Захарьевы, А.Ф. Челяднин[8]. Среди иммигрантов выделялись выходцы из Литвы – так называемые «выезжане» – Воротынские, Одоевские, Трубецкие, Вяземские, Голицыны, Вельские, Куракины. Переход литовских православных магнатов на службу московскому князю начался с Кревской унии 1386 года и продолжался до женитьбы Василия III на Елене Глинской, когда на службу Москве перешли Дмитрий Вишневецкий, Федор Мстиславский. В великое княжение Ивана III ключевую роль в правительстве играл Гедеминович Иван Патрикеев, а в армии – «литовец» Оболенский и «тверич» Холмский, руководившие военными действиями против Новгорода. Федор Михайлович Мстиславский приехал в Москву в 1526 году и сразу же занял почетное место в московской элите: стал старшим членом Боярской думы и вступил в брак с племянницей великого князя Василия Анастасией. За что такая милость? Государь скорее имел основания не доверять Мстиславскому – его отец удельный литовский князь Михаил Иванович Заславский (Жеславский), праправнук Явнутия Гедиминовича, в 1499 году получивший в удел Мстиславское княжество, подался было с уделом на сторону Москвы, но после победы литовцев при Орше (1514) вернулся к литовскому государю. Тем не менее Мстиславский сразу достигает положения, недоступного для представителей многих старинных московских родов. Очевидно, Василия, как и его отца, привлекает в литовских перебежчиках именно то обстоятельство, что их статус, каким бы высоким он ни был, целиком зависит от поддержки великого князя. Не случайно, после смерти Василия III, Гедеминовичи – Вельский и Мстиславский, а также западный Рюрикович, потомок черниговских князей Овчина-Телепнев, несмотря на чин старших бояр Думы, фактически остаются не у дел. Только Овчине-Телепневу, благодаря известной близости к регентше Елене Глинской удалось сохранить свое политическое влияние. «Выезжане» и «аборигены» Почему же приезжие потеснили старомосковских бояр, верой и правдой служивших потомкам Калиты. Безусловно, большинство «выезжан», Рюриковичи или Гедеминовичи по крови, по происхождению стояли выше и удельных князей Северо-Восточной Руси, и старожилов великокняжеского двора. Переход князей на службу московского государя со своими землями усиливал потенциал Москвы и ослаблял ее врага – Великое княжество Литовское. По мнению А.А. Зимина, часть служилых князей (Гедеминовичи и Звенигородские) ранее не имела никаких поземельных связей в Московском княжестве, поэтому их благополучие всецело зависело от воли великокняжеской власти, а другие (Стародубские, Оболенские) хотя и были связаны со своими исконными владениями, но могли их сохранять только при прямом покровительстве могущественного московского сюзерена. А.А. Зимин отмечает, что именно эта часть политической элиты в Государевом дворе и Думе второй половины XV в. составляла самую влиятельную прослойку[9]. При этом историк объединяет Гедиминовичей, Стародубских, Оболенских и Звенигородских князей в категории «старомосковских княжат», включая сюда потомков тех князей, которые еще в XIV веке вошли в состав великокняжеского двора»[10]. На наш взгляд, это не совсем удачный термин, поскольку он искусственно отделяет служилых князей «первой волны» от литовских «выезжан» более позднего периода и, напротив, сближает их со старомосковским боярством. Кроме того, часть «старомосковских княжат» появилась в Москве только в начале XV века. Так, Александр Федорович Звенигородский и основатель рода Патрикеевых Патрикий Наримонтович приехали на Русь в 1408 году. За их спиной – поколения самостоятельных властителей, ратные подвиги предков. Свежий взгляд на московский уклад жизни позволял более глубоко и критично оценивать его достоинства и недостатки, чем свыкшимся с привычным устройством «аборигенам». Очевидно, что в этот период укоренившееся в Москве боярство уступало «новичками» и по деловым, и по нравственным качествам. К тому же «литовцам» легче находили общий язык с выходцами из земель, недавно приобретенных Даниловичами. Москвичей уже в те времена не жаловали жители других российских земель. Как замечал Костомаров, при Калите его подданные «где только могли, показывали себя высокомерными господами над прочими русскими людьми»[11]. Вряд ли можно говорить о некоем исконно московском злонравии. Однако роль исполнителей ордынской воли благоприятствовала нравственной деградации москвичей. Они успешнее других раболепствовали перед ханом, благодаря чему получали власть над единоверцами, перед которыми, в свою очередь, охотно разыгрывали роль хозяев, полагая, что статус ордынских прислужников дает им право видеть в соплеменниках бесправных рабов. Между тем часть «выезжан» ценила московскую службу именно за возможность бороться с врагами православия – католиками и ордынскими «бесерменами». Знаменитый воевода Дмитрия Донского Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский выехал из Литвы между 1366 – 1368 годами, то есть после окончания успешной войны Ольгерда с Ордой. В 1376 году он участвует в походе против волжских булгар, а спустя три года внук Гедемина воюет против Литвы. На Куликовом поле Боброк-Волынский командовал засадным полком вместе с серпуховским князем Владимиром Храбрьм. Но в 90-х годах, после поражения от Тохтамыша, Москва временно избегает столкновений с Ордой. Напротив, в это время энергично готовится к войне против ордынцев литовский князь Витовт. И вот православные сыновья Ольгерда князья Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, а вместе с ними и Боб-рок-Волынский возвращаются на литовскую службу. Все они погибли в 1399 году на Ворскле в битве с войском Едигея. Разумеется, неверно представлять всех «выезжан» бессребрениками, которые переходили на московскую службу исключительно движимые патриотическими убеждениями и нежеланием изменять православной вере. С другой стороны, если бы князья Западной Руси, выбирая свой дальнейший путь, исходили исключительно из меркантильных соображений, то чаша весов скорее всего качнулась бы в сторону Литвы. Королевские «привелеи» 1387 года освободили литовское шляхетство почти от всех государственных повинностей, закрепляли за ним право распоряжаться и передавать по наследству свои владения и имущество, выдавать дочерей замуж без санкции верховной власти – невиданная вольность для подданных московского государя. Городельская уния 1417 года закрепила привилегированный статус за литовскими боярами при условии перехода в католичество. Постепенно дискриминационные меры в отношении православных феодалов отменялись, однако сохранялся запрет для некатоликов занимать важные государственные должности. В 1447 году их права закреплялись новыми обширными «привелеями». Если бы западнорусские князья отказались от православия, нет сомнения, что они вошли бы в элиту Речи Посполитой наравне с Радзивиллами, Сапегами, Вишневецкими, Сангушко и другими могучими магнатами. Как и у восточных соседей, в Литве административные функции от удельных князей постепенно переходили к государевым наместникам, но переезд в Москву в этом случае никаких особых выгод «выезжанам» не сулил. Никакого роста привилегий в Московской Руси не отмечалось. Напротив, как отмечает В.Б. Кобрин, уже к середине XIV века власть великого князя по отношению к своим боярам была достаточной для того, чтобы конфисковать у опального боярина владение и не возвращать его даже после примирения[12]. При Иване Васильевиче князьям запрещалось передавать свои вотчины кому бы то ни было без ведома великого князя[13]. Следует признать, что верность православной церкви и осознание того, что Москва по праву претендует на роль собирателя русских земель, в значительной мере побуждали западнорусских князей искать покровительства московского государя. Старомосковское боярство не пользовалось авторитетом даже у земляков, о чем можно судить по примечательному эпизоду, который произошел во время нашествия хана Тохтамыша в августе 1382 года. Жители города, покинутые великим князем Димитрием, готовились выдержать осаду и выбрали в предводители литовского князя Остея. Г.В. Вернадский полагает, что на горожан «произвели впечатление его умение и уверенность в себе»[14]. Причем, судя по летописной записи, Остей случайно оказался в Москве в этот драматический момент, скорее всего впервые приехал в город и был доселе незнаком горожанам. Его ошибочно называют внуком Ольгерда: «…и се прииде к ним в град некий князь литовский Остей, внук Ольгердов, и тои скрепи град и затворися в нем со множеством народ»[15]. В критической ситуации москвичи отказали в доверии представителям хорошо им знакомых боярских родов и вверили свою судьбу чужаку – знаменательный сам по себе выбор – в первую очередь, как более умелому в ратном деле. Последнее вполне объяснимо, ведь москвичи до недавнего времени получали боевой опыт лишь в карательных походах против соседних княжеств, в то время как литовцы сражались и с крестоносцами, и с ордынцами, а значит, имели возможность перенимать их тактические приемы и заимствовать вооружение. Приток знатных эмигрантов из Литвы способствовал резкому усилению военного потенциала Москвы, отмеченный еще в середине XIV века. При Дмитрии Ивановиче значительно выросло постоянное ядро русского войска – «двор», почему значительно изменились организация, тактика и вооружение русского войска[16]. Как показали С.Б. Веселовский и Л.В. Черепнин, служилые князья показали себя решительными сторонниками объединительной политики великокняжеской власти, хотя их представления о путях ее осуществления не всегда совпадали с намерениями Ивана III[17]. На первый взгляд, их политическая ориентация ничем не отличалась от устремлений старомосковского боярства. По словам Р.Г. Скрынникова, старомосковские бояре (Челяднины, Захарьины, Морозовы, Плещеевы) составляли наиболее прочную политическую основу поднимавшейся монархии. Но этой «основе» пришлось потесниться: «Старомосковская знать уступила первенство более знатным княжеским фамилиям, но и тогда продолжала прочно удерживать в своих руках важнейшие отрасли приказного аппарата управления государством…»[18] Подобная оценка, по нашему мнению, нуждается если не в корректировке, то в комментариях. Старомосковские бояре «уступили первенство» во второй половине XV века. Сомнительно, чтобы они сделали это добровольно, не оказывая сопротивления. Роль приказной бюрократии становится заметной лишь в середине XVI века, к этому времени свои позиции аборигенам пришлось отвоевывать – разумеется, не без борьбы. Налицо и предпосылки возникновения конфликта интересов и очевидные проявления острого противоборства между старомосковским боярством и служилыми князьями. Ситуация внутри служилого класса Московской Руси, сложившаяся к середине XV века, отчасти напоминает первый век правления киевских князей варяжского происхождения, когда сосуществовали княжеская дружина, которая до XI века была по преимуществу варяжской, и земское боярство славянского происхождения. Первые жили содержанием, получаемым от князя, были связаны только с ним товариществом военной дружины, делили с ним его победы и поражения. Вторые имели прочную оседлость, прочную связь с населением[19]. Конечно, выезжане были славянами и православными по вере, но они, как и варяжские дружинники, в большей степени были зависимы от государя. Кроме того, покидая Литву, они сознательно делали выбор в пользу Москвы – выбор, которого у представителей старомосковских родов не было. Первое столкновение «аборигенов» и «выезжан» случилось в 1332 году, в княжение Ивана Калиты, когда в Москву из Литвы прибыл киевский выходец Родион Нестерович. Первый московский боярин Акинф Гаврилович Шуба, оскорбленный почетом, оказанным приезжему боярину, «не желая быть под Родионом в меньших», перешел на службу к тверскому князю[20]. Следующий, местнический по своему обличью, конфликт произошел при Димитрии Донском, когда представитель Гедеминовичей Боброк-Волынский оттеснил от первенства в Думе старомосковский клан Вельяминовых. Ивану Вельяминову, лишившемуся карьерной перспективы при дворе московского государя, пришлось бежать в Орду. По замечанию Р.Г. Скрынникова, «он представлял ту часть московских правящих кругов и населения, которая крепко держалась за старину и пыталась любой ценой избежать кровопролитного столкновения с Ордой»[21]. Если переезд Шубы в Тверь, по всей видимости, закончился для него благополучно, то вернувшийся на Русь из Орды Вельяминов в 1378 году был схвачен в Серпухове и казнен в Москве. В XV веке великие князья начинают энергичную борьбу против права отъезда, летописцы уподобляют ищущих новой службы бояр Иуде, называют «коромольниками льстивыми»[22]. Недовольные бояре, желающие перейти к другому государю, наталкивались на все большие препятствия в осуществлении своих планов и вынуждены были мириться с новыми московскими реалиями, уступая место пришельцам. В документах тех лет встречаем такую реплику: «Приехал князь Юрий Патрикеевич и заехал боярина Константина Шею и других»[23]. В начале княжения Василия Дмитриевича наиболее влиятельным лицом был Иван Федорович Кошка. Крымский хан Едигей называет его старейшиной бояр и единственным советником великого князя[24]. Но после приезда в 1408 году Патрикеевых положение меняется. Юрий женится на дочери великого князя, а его сын Иван в 1463 году подписывает духовную Василия Темного, в которой назван боярином. В то же время следующее поколение Кошкиных не оставило заметного следа в истории[25]. Униженные бояре остаются в Москве, но значит ли, что они смиряются с господством «выезжан»? По замечанию Н.П. Павлова-Сильванского, «бояре обнаруживали удивительное упорство, неослабевающую твердость в постоянной, изо дня в день, защите своих родовых отеческих прав. Они смело противились воле государя, навлекали на себя опалу, сидели недели и месяцы в тюремном заключении, жертвовали существенными материальными интересами, когда отказывались из-за местничества ехать на какое-либо воеводское кормление, жертвовали всем, чтобы отстоять высокое место своего рода и не принять невместного назначения»[26]. Более того, московские государи, включая Ивана Грозного, с большим пониманием относились к местническим претензиям. Основанное на прецедентах местничество было призвано сохранить для представителя родовитого семейства положение в правящей верхушке, достигнутое его предками. Роман Алферьев (Нащокин), местничая с князем Василием Мосальским, упирал на то, что «Нащокины вечные холопы московских царей». В.Б. Кобрин, рассказывая об этом споре по поводу «невместного назначения», отмечает, что при разборе конфликта преимущество получали те, кто служил московскому государю раньше[27]. Но в таком случае прибывшие из Литвы князья никогда бы не обошли старые боярские фамилии. И аргумент Нащокина в споре с Рюриковичем Мосальским – довод слабого. Дело в том, что распри между «аборигенами» и «выезжанами» никак не укладывались в рамки местнических распрей, поскольку старомосковские бояре не могли оспорить первенство Гедеминовичей и Рюриковичей. И если это происходило, то их жалобы были заведомо обречены на неудачу. Знаменательный эпизод произошел во время литовского похода 1500 года. Великий князь послал на помощь отряду под командованием боярина Юрия Захарьина племянника князя Ивана Патрикеева Даниилу Щеню с тверской ратью. В объединенном войске Щеню назначили воеводой в большой полк, а Захарьина – в сторожевой. Внук Ивана Кошки оскорбился, написав великому князю о том, что ему «невмочно» служить в сторожевом полку и «стеречи князя Данила». Разразившийся конфликт пришлось разбирать великому князю, который решительно пресек претензии обиженного боярина. А.А. Зимин замечает в этой связи, что здесь нет местнического дела[28]. Действительно, Юрий Захарьин прекрасно понимал, что не имеет никаких формальных оснований оспаривать назначение Щени, однако раздражение против Патрикеевых было столь велико, что боярин не смог его сдержать, даже предугадывая негативную реакцию государя. Отсутствие возможности оспорить выдвижение служебных князей вынуждало старомосковских бояр искать иные способы изменить сложившееся положение. Появление на московской политической сцене литовских «выезжан», спаянных и общей судьбой, и родственными связями, их наступление на позиции старомосковского боярства заставило последних сплотиться, выступить единым фронтом в защиту своих интересов. Враждебность эта была столь очевидна и естественна, что Иван Васильевич использовал ее в своих целях, отряжая старомосковских бояр (И. Челяднин, М. Захарьин) в войска следить за титулованными военачальниками[29]. Впрочем, иногда данная практика давала сбой, и соперничество между двумя группами московской элиты прорывалось наружу. В 1514 году в сражении с литовцами при Орше русским войском командовал и старомосковский боярин Иван Андреевич Челяднин и князь из рода Патрикеевых Михаил Иванович Булгаков-Голица. По свидетельству очевидцев, первым начал сражение правофланговый отряд под командованием князя Михаила который атаковал левофланговую литовскую конницу. В случае успеха атаки и прорыва к переправам литовцы были бы зажаты в угол между Днепром и Крапивной и там перебиты. Но литовская конница оказала Голице упорное сопротивление, а польская пехота выдвинулась из второй линии вперед и открыла огонь по русской коннице с фланга. Русский летописец утверждает, что Челяднин из зависти не помог Голице. Основные силы московского войска устояли, но московские военачальники попали в плен. Обе группировки были не способны выступать как самостоятельная, самодостаточная политическая сила, целью их борьбы и одновременно ее орудием было влияние при дворе, и в первую очередь, благорасположение великого князя и его близких. Обе группировки нуждались в фигурах, вокруг которых они могли объединиться и которые, в свою очередь, нуждались в преданных сторонниках. Такие фигуры появились в 80-е годы XV века, раскол в правящей элите стал не только реальностью, но и превратился в важнейший фактор политической и даже духовной жизни Московской Руси. Тайны Московского двора Начиная с 1470 года наследником престола и соправителем великого князя считался сын Ивана III от первого брака с княжной Марией Борисовной Тверской Иван Молодой. Между тем отношения наследника с отцом, а особенно с мачехой – принцессой из византийского императорского дома Софьей Палеолог – оставляли желать лучшего. Венецианец Амброджо Контарини, побывавший в Москве в конце 1476, отмечал, что Иван Молодой находится «в немилости у отца, так как нехорошо ведет себя с Деспиной»[30]. Выходит, что в то время Иван Васильевич благоволил Софье Палеолог и не доверял старшему сыну. Тем не менее его статусу будущего правителя государства ничего не угрожало. Ситуация изменилась в 1479 году, когда у Софьи родился мальчик, потомок византийских императоров. Правда, младенец, нареченный Василием, мог претендовать разве что на удельный стол, однако амбиции его матери заставляли серьезно задуматься над тем, кто станет будущим московским государем.  Софья Палеолог

Так перед политической элитой встал вопрос – на чью сторону встать в наметившемся противоборстве. Как отмечает Р.Г. Скрынников, за те годы, что Иван Молодой был соправителем отца, у него сложились прочные связи с Боярской думой. Правительственные круги опасались повторения междоусобной смуты, разразившейся при Василии Темном, и твердо поддерживали старшего сына государя в качестве наследника престола в пику Софье и ее сыну Василию[31]. Наиболее влиятельные правительственные деятели того времени – князь Иван Патрикеев и «министр иностранных дел» дьяк Федор Курицын осознавали исходящую со стороны Софьи угрозу и предприняли меры, дабы укрепить положение Ивана Молодого. Важное место в этой программе занимала женитьба наследника. Выбор невесты и сватовство происходили при живейшем участии Патрикеева и Курицына. Об этом можно судить по тому, что невеста – дочь молдавского господаря Стефана Великого приходилась дальней родственницей Патрикеевым (впрочем, как и самому Ивану III). Дочь князя Ивана Юрьевича (?) Федка выполняла роль посредницы при переговорах об устройстве брака[32]. Елена Стефановна приходилась племянницей киевскому князю Михаилу Олельковичу и имела тесные связи с литовскими православными магнатами. В 1480 году в Литве начались выступления против короля Казимира, в следующем году переросшие в открытый мятеж, в котором принимали участие двоюродные братья Михаил Олелькович и князь Федор Вельский, как и Патрикеевы, принадлежащие дому Гедемина[33]. Очевидно, Патрикеев имел непосредственное касательство к заговору и заговорщикам. После подавления мятежа Вельскому удалось бежать в Москву, а киевский князь был казнен в августе 1481 года. Литовские усобицы 1480 года помогли Ивану III одержать политическую победу над ханом Ахматом в ходе знаменитого стояния на Угре. В. В. Каргалов отмечает не только наличие сговора между Казимиром и Ахматом, но и то, что на первом этапе войны главной целью ордынцев было соединение с польско-литовским войском[34]. Сам выбор места для московского лагеря на берегу Угры определялся необходимостью поставить преграду на прямой дороге, ведущей в Литву. Однако Казимир, занятый внутренними распрями, не пособил ордынцам. «Король же не поиде к нему, ни посла рати, была бо ему свои усобицы»[35]. По мнению И.Б. Грекова, заговор против Казимира представлял большую опасность, так как «превратить польского короля в пассивного наблюдателя мог только действительно широкий размах подготавливающегося движения»[36]. Федор Вельский был щедро награжден великим князем, получив «город Демон вотчину да Мореву со многими волостьми». Впоследствии князь Федор, претерпев опалу, пользовался значительным влиянием при дворе и даже женился на племяннице государя рязанской княжне Анне Васильевне. Сватая своего сына за Елену Стефановну, Иван III таким образом отдавал «долг» ее дяде. Вспомним и то, что бабка Елены Анастасия Васильевна – дочь Василия I и Софьи Витовтовны в 1446 году прислала в Москву из Киева своего шпиона, чтобы наблюдать за действиями Дмитрия Шемяки и сообщать брату Василию II Темному о намерениях и планах его врага всячески помогала брату и его сторонникам, бежавшим в Литву[37]. Но в первую очередь великим князем двигала не благодарность к тетке, а расчет на союз с отцом невесты молдавским господарем Стефаном Великим. Женитьба Ивана Молодого на самом деле укрепила авторитет наследника – его супруга могла рассчитывать на реальную поддержку в Молдове, Литве и в самой Москве. Елена Стефановна, получившая в Москве прозвище Волошанки, явно пришлась по душе государю. Трудно судить, испытывал ли Иван Васильевич «комплекс» перед честолюбивой, энергичной и образованной Софьей Палеолог. Но вот в его семью вошла женщина, как и Деспина, столь непохожая на московских боярынь – умная, развитая, общительная. Вокруг нее собрался кружок московских интеллектуалов, да и сама Елена обладала несомненным талантом. Выполненная ею пелена считается замечательным памятником древнерусского художественного шитья и одной из первых светских картин Московской Руси. К невестке Иван Васильевич имел право относиться покровительственно, чего он, разумеется, не мог позволить по отношению к суровой нравом супруге и что безусловно льстило самолюбию государя. На отношения Ивана III с супругой и старшим сыном непосредственным образом повлияло поведение близких государя во время Ахматова нашествия. В эти тяжелые месяцы Иван Молодой проявил себя как самостоятельный лидер, энергичный военачальник, соправитель не по титулу, а по сути – человек, на которого можно опереться в трудную минуту. В феврале 1480 года, в то время когда Ахмат угрожал Москве, братья великого князя Андрей и Борис Большой подняли мятеж. Их выступление вызвало большой переполох во всем княжестве. «И ради была вси людие, была во страсе велице от братьи его, вси гради была в осадах и по лесом бегаючи, мнози мерли от студени без великого князя»[38]. Государю пришлось отвлекать внимание и силы для ликвидации внутренней угрозы. Выступление братьев напомнило о той опасности, которую несут в себе междуусобицы, посеянные амбициозными планами Софьи. События 1480 года самым плачевным образом отразились на репутации Деспины. Грекиню в Москве никогда не любили, но общественное мнение окончательно отвернулось от нее, после того как великая княгиня ввиду угрозы Ахматовой рати бежала в Заволжье. Московский летописный свод сообщает о том, что великая княгиня «бегала от татар на Белоозеро, а не гонял никто же, и по которым странам ходили, тем пущи татар от боярьскых холопов, от кровопиицев христианских, въздай же им, господи по делом их»[39]. Летописец противопоставляет позорное бегство Софьи поведению матери великого князя, которая «не захоте бежать, но изволи в осаде сидеть»[40]. Помимо обвинений Софьи в бегстве в документах той эпохи мы найдем обвинения в адрес советников Ивана, советовавших тому подчиниться хану и избежать столкновения с ордынцами. Об этом пишет ростовский упископ Вассиан Ивану III: «ближних своих, иже советующих ти неблагое, отверзи их и далече отгони, сиречь отсещи, и не послушал совета их»[41]. К.В. Базилевич отмечает тенденциозность летописной записи и предполагает ее более позднее происхождение, а также других произведений, посвященных борьбе с Ахматом – «Повести о стоянии на Угре» и «Послания на Угру» великому князю от ростовского епископа Вассиана[42]. Г.В. Вернадский полагает, что владыка Вассиан действительно писал обращение к государю, но оригинальный текст позднее, скорее всего в 1498 году, был заменен на политический памфлет[43]. Соглашаясь с доводами К. В. Базилевича о позднем происхождении подобных негативных оценок поведения Софьи и части приближенных великого князя, заметим, что они не отменяют достоверность самих событий и отношения к ним москвичей. Разумеется, Софья не покинула бы Москву без ведома великого князя, но вряд ли ее отъезд – инициатива Ивана Васильевича, скорее всего государь пошел навстречу желанию супруги, хотя оно и не пришлось ему по душе. Тем паче Софья не просто покинула великого князя, но нашла пристанище в удельных владениях Верейско-Белозерских князей. В Москве оставался весь двор и бояре, митрополит Геронтий, соправитель Иван Молодой, мать государя инокиня Марфа, его дядя, правитель белозерского уезда Михаил Андреевич Верейский, странное исключение было сделано только для Деспины. Мы даже не знаем, последовали ли вместе с Софьей ее дети, хотя последнее подразумевается, мы не имеем данных на этот счет. Как бы ни были предубеждены против Софьи позднейшие авторы, вряд ли в 1480 году москвичи, и без того настроенные против Софьи, оставили ее отъезд без язвительных комментариев. Разброд среди государевых советников также вряд ли можно отнести к выдумкам. Упоминания о них встречаются в различных источниках. «Тогда же была многа размышлениа во многих человецех: овии тщахуся до крове и до смерти с поганными братися; овии же на бегство умышляху, своего живота щадяще, Землей же Русстей предателей хотяху явитися, а безеерменом норовники», – сообщает Никоновская летопись[44]. Старомосковские бояре, как столетие назад Вельяминовы, опасались полного разрыва с Ордой. Одним из таких «норовников» предстает приближенный Ивана III Григорий Мамон из старомосковского рода Нетлмчей. Старомосковских бояр встречаем и среди сторонников Софьи: так, на Белоозеро Деспину сопровождали Василий Борисович Тучков и Андрей Михайлович Плещеев.  Стояние на Угре