Обернувшись, он увидел подле себя Кхаеджи, который также, но с каким-то вызывающим видом, смотрел на исчезавшие вдали минареты и купола Калькутты.

— Ну, что, Кхаеджи, вы, вероятно, рады, что покинули эту страну, и что те, кто вам так дорог, также покинули ее?

— Да, конечно, я очень доволен, — ответил старый солдат, — потому что убежден, что отъезд этот был необходим, но…

— Но что? — поспешил осведомиться господин Глоаген, — скажите мне, что вас смущает?

— Но я буду только тогда совершенно спокоен, когда вы выбросите эту проклятую золотую пластинку в море!..

Господин Глоаген даже привскочил при этом слове, но не сказал ничего. Если бы Кхаеджи попросил его самого броситься в воду на глубине ста сажен, он не был бы более удивлен, чем этим предложением.

Как всем известно, Сайгон, — столица, или главный город, французской Кохинхины, самой южной и вместе с тем наиболее цветущей из всех французских колоний за пределами морей. Это процветание Кохинхины нельзя, по справедливости, всецело приписать колонизаторским способностям французов, хотя Франция повсюду оставляла свой след и в Канаде, и на островах Святого Маврикия, и в Египте, и даже на берегах Рейна. Но в Сайгоне почти все сделала сама природа.

Расположенный превосходно на реке Сайгон, почти так же, как Лондон на Темзе, на одном из богатейших морей земного шара, Сайгон неизбежно должен был стать одной из важнейших морских станций и меновым рынком для торговли английской Индии, Китая и Японии между Манилой и Явой. Его обширный, прекрасный и удобный рейд и его водное сообщение с обширной земледельческой страной, богатой строевым лесом, легкость и удобство обороны в военное время, — все это, взятое вместе, естественным образом должно было способствовать этому городу стать важным торговым портом и первоклассным стратегическим пунктом для страны.

Прорытие Суэцкого канала, установление больших пароходных линий и прокладка телеграфных кабелей между азиатскими портами и Европой, — все это представляло собой целый ряд благоприятных условий для внезапного, можно сказать, расцвета, примеры которого мы видим только в расцвете Мельбурна в Австралии и Сан-Франциско на Калифорнийском побережье Тихого океана.

Сайгон не только превосходнейшая морская станция, стратегический пункт и торговый порт, но еще, кроме того, столица богатейшей колонии, так сказать, азиатской Франции. Немало способствовало процветанию этой колонии и то странное обстоятельство, что туземное население этой страны было как бы издавна подготовлено стать французским. Их природный характер, пороки и достоинства, качества и недостатки имеют столько аналогии с характером и особенностями французского народа, что они издавна заслужили название французов дальнего востока. Это народ остроумный, живой, не попавший под влияние слепого фанатизма, свободный от всякого рода кастовых предрассудков и проявивший с первого раза полную готовность ассимилироваться с нравами и обычаями французов и даже с пылкой охотой принявший их язык, так что в настоящее время эта колония успела уже стать настолько же французской, как и старейшие из провинций Франции.

За последнее время Сайгон стал главным центром, в котором сосредоточиваются все военные силы Франции, разбросанные в китайских водах и в Тихом океане. Здесь пристают все французские суда, отправляющиеся из Тулона в дальнее плавание, так что, наряду с коммерческим движением судов, здесь постоянно существует самое оживленное движение военных судов, и военный кружок Сайгона всегда отличается большим оживлением и многочисленностью. Проезжих и заезжих гостей здесь также всегда очень много. Люди, разгуливавшие всего каких-нибудь четыре недели тому назад по бульварам Парижа, встречаются здесь с людьми, евшими неделю тому назад ласточкины гнезда в Гонконге; только что прибывшие из Новой Каледонии прощаются с отъезжающими в Японию.

Здесь говорят об Александрии, Тулоне, Ницце и Иокагаме, как о ближайших пунктах, с которыми расстались только вчера.

В общественном собрании Сайгона в этот день было особенно оживленно. Объяснялось это тем, что на днях прибыло на рейд большое транспортное судно «Юнона», прибывающее сюда каждую треть года и высадившее значительное число офицеров различных родов войск и всех чинов и возрастов, между тем как прежний состав офицеров собирался покинуть Кохинхину и вернуться на родину на том же судне «Юнона». Вследствие этого общественное собрание блистало особенно большим числом различных мундиров. Ежедневно давались прощальные обеды, завтраки в тесном семейном кругу, прощальные балы и тому подобное. Этим объяснялся особо торжественный вид полковника Гюгона де Каст де Тресмале, командира шестого пехотного морского полка.

Несмотря на свое дикое имя, это был один из величайших весельчаков французской армии. Он взял себе за правило смеяться над чем угодно, лишь бы ни о чем не плакать. Истинный солдат до мозга костей, деятельный, энергичный и подвижный, среднего роста, хорошо сложенный, ловкий, обожаемый своими солдатами, находчивый и спокойный в момент опасности, он всегда умел не только найти выход из любого опасного и затруднительного положения, но еще и веселую прибаутку в трудную минуту, за что его солдаты были ему особенно признательны. Строгий и требовательный в отношении службы как к другим, так и к себе, это был самый добродушный и бесцеремонный товарищ, самый ласковый и приветливый начальник и человек в обычной жизни.

Пробыв около двух лет в Кохинхине, полковник собирался теперь со всем своим штабом и двумя ротами своего полка вернуться во Францию, к чему он готовился не без удовольствия.

— Ну, господа, через три дня мы с вами окончательно простимся! — говорил он, обращаясь к группе офицеров, теснившихся около него. — Говорят, «Юнона» — ходкое судно, через недельку мы будем в Сингапуре, а дней через десять прибудем в Аден. Положим, дней двенадцать до Суэца и столько же от Суэца до Тулона. Итак, недель через шесть я надеюсь выпить рюмочку мадеры за ваше здоровье в кафе Гельдера.

Едва успел полковник выговорить эти слова, как ему подали большой пакет со штемпелем: «Правительственный Кабинет».

— Вы позволите, господа? — обратился полковник к офицерам, распечатывая пакет. — Ого! — продолжал он, — вот так новости! я, очевидно, поспешил в своих расчетах. Получена депеша от министра, изменяющая маршрут «Юноны». Вместо того, чтобы идти в Суэцкий канал, «Юноне» приказано обогнуть мыс Горн и зайти на Маркизовы острова и на Таити… И счастье наше, если мы там не застанем распоряжения остаться на месте или, по меньшей мере, оставить там одну из наших рот… вследствие того, что предвидятся какие-то политические затруднения.

— Весело, нечего сказать! — воскликнули хором все офицеры.

— Да, хорошенькая прогулка… придется нам сделать крюк, прежде чем вернуться на родину! И вместо того, чтобы прибыть в Тулон через пять-шесть недель, мы должны будем считать себя счастливыми, если попадем туда через пять-шесть месяцев!

— Да, это весело! — сказал, в свою очередь, капитан Фазелье, честолюбивый господин, готовившийся кконкурсному экзамену в высшую военную школу.

— Да, забавно! — подхватил батальонный командир Жерфельт, одержимый духом противоречия. — Если вы, милый мой, поступили к нам в морскую пехоту с тем, чтобы забавляться, то могу вас уверить, что вы ошиблись в расчете.

— Нет, господин батальонный командир, я поступил сюда не для того, чтоб забавляться, но чтобы иметь продвижение по службе, — сказал капитан Фазелье, — но я, конечно, просчитался в том случае, если задержка заставит меня пропустить время конкурсных экзаменов в нынешнем году.

— Слушая вас, можно подумать, что у нас заработать очередное звание легче ибыстрее, чем в других частях! Что же, вы нас за дураков или за негодяев считаете? — пробормотал батальонный.

— Отнюдь нет! — любезно возразил капитан, — ничего подобного я не имел и в мыслях. Но не забудьте, господин батальонный командир, что у нас здесь свирепствует желтая лихорадка, которая оставляет не одно место пустым в наших рядах…

— Желтая лихорадка, говорите вы, да это просто ерунда, могу вас в том уверить, — заявил батальонный командир самым решительным голосом. — Держите живот в тепле, опасайтесь сырости, кушайте регулярно четыре раза в сутки и вы увидите, что желтая лихорадка никогда не коснется вас! Вотуже двадцать лет, как я скитаюсь по Сенегалу, Кохинхине и Габону, а разве у меня была когда-нибудь желтая лихорадка?

— Но тем не менее она существует!

— Ну да, существует для дураков, которые сами ей лезут в пасть, да для людей слабых и дряблых и не выносливых вообще.

— Но вы не можете, однако, отрицать, что статистика…

— Наплевать мне на вашу статистику!

Разговор грозил сделаться неприятным, оба собеседника начинали горячиться.

По-видимому, известие об изменении ранее намеченного курса «Юноны» подействовало на всех не особенно благоприятно, но вот явились доложить полковнику о приходе полкового капельмейстера, желавшего его видеть.

— Просите его сюда сейчас же, черт вас возьми! — весело крикнул полковник, — это такого сорта человек, которого нельзя заставлять дожидаться…

Все офицеры рассмеялись. Всем было хорошо известно крайне чувствительное самолюбие и тщеславие знаменитого Рэти, не имевшего в этом отношении себе подобных.

Спустя минуту в комнату вошел низенький, коренастый человечек с вывороченными локтями и сдавленной с боков головой, туго затянутый в нестроевой мундир, с изображением золотой лиры на воротнике. Подойдя к полковнику, он поклонился ему с чувством собственного достоинства, как человек, гордящийся тем, что он является представителем всей эстетической культуры полка.

— Вы посылали за мной, господин полковник?

— Да, господин Рэти, я хотел просить вас изменить немного программу завтрашнего концерта. Наши дамы жалуются на то, что вы их угощаете все одними и теми же вещами.

— Изменить программу!.. Но, господин полковник, ведь это совершенно невозможно!.. Она уже отпечатана! Эти дамы, право, ужасно требовательны и притом совершенно не компетентны… должен вам сказать!.. Неужели же они думают, что можно импровизировать оркестрации нескольких опер так, с одного маха!

— Как так импровизировать?.. Разве все то, что вы играете, — вещи, написанные вами, господин Рэти? — не без лукавства осведомился полковник.

— Конечно! — с невозмутимым апломбом подтвердил капельмейстер. — Потрудитесь взглянуть, полковник!

При этом он положил на стол перед полковым командиром печатную программу, которую тот прочел вслух:

1-е. Роберт Дьявол…… Г-на Рэти

2-е. Севильский цирюльник… Г-на. Рэти

3-е. Вильгельм Телль….. Г-на Рэти

4-е. Черное Домино…… Г-на. Рэти

5-е. Гугеноты ….. Г-на Рэти

6-е. Белая Дама……. Г-на Рэти

7-е. Африканка……. Г-на Рэти

— Аа… — протянул полковник, не отрешаясь ни на секунду от своего совершенно серьезного тона. — Я вижу теперь, что ошибался… все эти вещи написаны вами, как это видно из того, что здесь напечатано… а я воображал до настоящего времени, что авторами их следует считать неких Мейербера, Россини и Обера…

— Ах, господин полковник, они действительно написали оперы на те же сюжеты, но для военной музыки, видите ли, все дело в оркестровке.

— Аа… теперь я понимаю… Ну, значит, нечего и думать о возможности услышать что-нибудь новенькое на завтрашнем концерте?

— Положительно невозможно, господин полковник. Если бы сам военный министр попросил меня об этом, то и тогда я вынужден был бы ему ответить: клянусь честью Рэти, ваше высокопревосходительство, это невозможно!

— Ну, в таком случае нам придется удовольствоваться тем, что вы пожелаете нам дать, господин Рэти, а объяснение ваше мы передадим нашим дамам, которые поручили нам высказать вам свою просьбу. А теперь не откажитесь выпить с нами стаканчик

пэльэля(светлого пива)?

— Нет, очень вам благодарен, полковник, но я никогда не пью ничего между завтраком и обедом, а пью только за столом. Когда человек посвятил себя артистической карьере, он должен постоянно заботиться о том, чтобы голова его была совершенно свежа, и потому я пью только свежую воду.

— В таком случае, до свидания, господин Рэти!

И капельмейстер удалился, немало гордясь тем, что сумел отстоять себя перед своим прямым начальником. Между тем как офицеры и начальство морского пехотного батальона проводили таким образом в тесном семейном кругу время между утренними и вечерними занятиями, самая горячая работа шла на большом транспортном пассажирском судне «Юнона», стоявшем на якоре против здания интендантства.

Уже в продолжение целых пяти дней весь экипаж «Юноны», при содействии целого отряда туземных кули, или, иначе говоря, носильщиков, работал без устали, набивая углем пустые угольные камеры, запасая топливо и провиант, а затем, когда это было окончено, пришлось заняться генеральной чисткой палубы, деков, батарей, красить снова снаружи надводную часть судна, словом, принарядить судно для нового плавания.

Капитан Мокарю, командир «Юноны», старый и опытный моряк, знал лучше, чем кто-либо, все слабости и пороки матросов, которых любил, как родных детей. Он знал, что трем четвертям из них положительно невозможно вести себя как следует во время стоянки в каком-нибудь портовом городе, если у них есть хоть один грош в кармане, а потому у него было принято за правило, во-первых, заставлять свой экипаж работать день и ночь во все время пребывания судна на рейде, и, во-вторых, уплачивать им жалование за истекшие месяцы не ранее, как накануне или за день до отплытия.

Задержать раздачу жалованья еще на один день было бы жестоко, так как все эти добрые родственники, отцы, мужья, сыновья и братья лишены были бы возможности отправить своим близким на родину кое-какие посылочки. А на «Юноне» таких добрых родственников, отцов, сыновей, братьев и мужей было больше, чем на каком-либо другом французском судне.

Но вот великий день

Святой Уплаты,как говорят в гражданских учреждениях, или

Святого Доминика,как говорят во флоте, настал! Рано утром казначей судна сел на шлюпку с

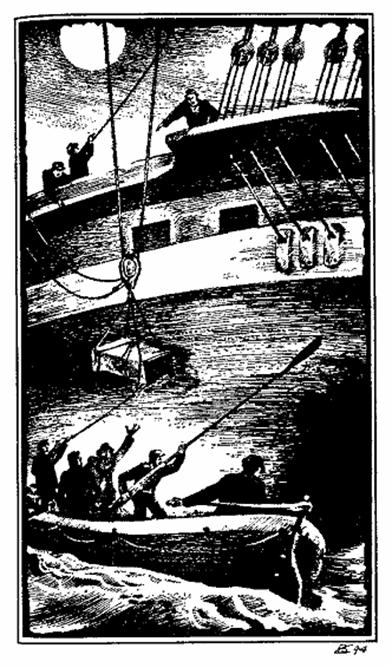

Домиником,то есть громадным, окованным железом сундуком, или ящиком, чтобы получить от казначея необходимые фонды для обратного плавания.

Судовой казначей был красивый молодой человек, принаряженный и припомаженный, по фамилии господин Жильбер. Спустя час он вернулся обратно.

— Доминик!.. Доминик прибыл! — разнеслась повсюду от грот-марселя и до трюма эта радостная весть, и экипаж приветствовал веселыми криками и прибаутками прибытие желанного денежного ящика.

Особенно шумно и громогласно выражал свою радость по этому поводу Комберусс, марсовый матрос, по выговору которого сразу можно было догадаться, что он уроженец Марселя, точно так же, как и его подручный, матрос Барбедетт.

— Держи крепче, старина!.. Гляди, не упусти! — кричал Комберусс седовласому матросу с целым рядом нашивок и шевронов, заведывавшему поднятием денежного ящика на палубу. — Смотри, соблюдай всякую осторожность! не утопите Доминика, миллион проклятий!.. Подсоби, братец!.. Ну, вот! тяни дружнее! Уф! вот и дома!.. честь имею кланяться вашей милости, господин Доминик!.. Прибыли в добром здравии?.. Никаких аварий в боках?

Все эти шуточки и прибауточки приветствовались дружными взрывами смеха со стороны остальных присутствующих, но, очевидно, были не по вкусу старшине шлюпки, Керадеку, старому бретонцу, низкому, коренастому и угрюмому, который принимал все эти слова как личные обиды, нанесенные ему.

— Лучше бы ты поменьше языком чесал, да побольше руки к работе прикладывал! — резко пробормотал он.

— Эге, дядюшка ворчун заговорил! верно, дождь будет! — весело засмеялся ему в ответ Комберусс, нимало не смущаясь обращенным к нему упреком в лености, в сущности, совершенно незаслуженным.

— Почтеннейшая публика — продолжал он, — честь имею объявить вам, что представление сейчас начнется!.. Господин Доминик намерен оставаться у себя. Торжественная драма в пяти действиях с удержанием эмеритального вычета и раздачей господам старшим в ротах и выдачей на руки господами капралами нашему брату, рядовому матросу, разнообразный дивертисмент для тех, кто получит разрешение съехать на берег, и финальный акт суток в трюме для тех, которые погрешат против соблюдения благоразумия и умеренности в удовольствиях!..

— Паша!.. Закрой свой клапан, глупый кашалот!..

И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, воцарилась полнейшая тишина.

Паша(таково было прозвище капитана Мокарю) действительно появился на палубе в этот момент.

— Вот теперь как раз время обратиться к нему с твоей просьбой, мальчуган! — сказал Керадек молодому юнге с белым и румяным лицом, слегка поддав ему коленцем в виде дружественного подбадривания.

Кедик, так звали юнгу, покраснел, как пион, затем побледнел как полотно при мысли о страшном поступке, на который он должен был решиться. Он рад был бы провалиться сквозь землю, но все глаза были обращены на него, и его уважаемый старший, его ментор и наставник, Керадек, осчастливленный наибольшим числом медалей из всех марсовых матросов сказал свое слово, — как мог он теперь идти на попятный. Дрожа всем телом, как преступник, Кедик подошел к командиру, немилосердно комкая в руках свою шапку. В тот момент, когда Паша, расхаживавший, точно маятник, взад и вперед позади большого люка, подошел к тому месту, где его поджидал юнга, этот последний выступил вперед и остановился перед командиром как вкопанный.

— Что еще? Что тебе надо? — спросил командир угрюмым тоном, в котором нетрудно было разобрать известную долю добродушия и доброжелательства.

— Я записан в приказе на завтрашний день, а мне очень хотелось бы съехать на берег! — робко вымолвил он.

— Аа, ты внесен в приказ, попал под запрещение — значит, нельзя… Впрочем, я буду давать разрешения всего на два часа, не больше.

— О, мне довольно было бы и одного часа, командир, — продолжал все так же робко своим кротким молящим голосом Кедик, продолжая мять и комкать в руках свою шапку.

— Да, в самом деле? Да какие же у тебя могут быть особо важные дела на берегу? что тебе там делать?

— Сегодня, видите ли, господин командир, день Святого Доминика, и я желал бы послать свою получку домой, хотел сам отправить ее на почте!

— Аа… — промычал Паша, заметно смягчаясь, и ласково взглянув на юношу. — Так вот зачем ты хочешь съехать на берег? А по какому случаю ты попал в приказ, что ты такое сделал?

— Я опоздал сегодня на полминуты к уборке блюд.

— Хорошо. Я поговорю с каптенармусом. Ты получишь свое разрешение, сын мой, — уже совершенно отечески ласково промолвил командир и стал снова продолжать свою безмолвную прогулку позади люка.

Кедик отошел к своему месту восхищенный и счастливый.

Новость, которую он сообщил своим товарищам, мигом облетела весь фрегат и привела в отчаяние весь экипаж.

— Пропали наши разрешения!.. Как видно, старый забрал в голову не давать нам разрешений дольше, чем на два часа… И это, вероятно, благодаря этим проклятым увальням, которых мы должны принять на судно!.. Проклятые пентюхи — сухопутные собаки!.. Возможно ли лишить целый экипаж отпуска из-за этих воробьев… Черствый сухарь Паша!.. Уж я наверное не стану плакать, когда он выйдет в оставку!.. Два часа разрешения после целых двух месяцев плавания… Нечего сказать, щедро!.. Смотри, берегись, командир, ты израсходуешь все свои запасы великодушия!.. Проклятая служба! что и говорить!.. Скажи по правде, Барбедетт, не согласился ли бы ты лучше сейчас же пойти ко дну с ядром, привязанным к ногам, чем нести такую службу? Эх, сотни, тысячи дьяволов!.. да от этого, право, можно повеситься на грот-марсе… Ах ты, черствая корка!.. Негодные пузаны, пентюхи пехотные! Все из-за вас, проклятых…

В таких словах выражалось негодование и досада экипажа «Юноны», между тем как капитан Мокарю, заранее уверенный в том впечатлении, какое должно было произвести на людей объявленное им решение, посмеивался в бороду, разгуливая мерным шагом взад и вперед по палубе.

«Ворчите себе, ворчите, сколько вам нравится, ребятушки! — мысленно говорил он, заранее наслаждаясь своей хитростью. — Посмотрю-ка я на них завтра, когда им всем объявят разрешение съехать на берег на пять часов!.. Они покажутся им слаще целого дня отпуска, доставшегося им без труда… Знаю я их, этих больших ребят-то!».

Тем временем происходила раздача жалованья через посредство старших в ротах и капралов, и отвлеченные сложными расчетами, сопряженными для матросов с этой простой операцией, люди мало-помалу стали забывать свою досаду на капитана. С тех пор, как существуют матросы, не было еще случая, чтобы хоть один из них поверил, что получил сполна все, что ему следует от казначея. Нет, каждый матрос внутренне убежден, что все лица, причастные к казенному ящику, сговорились между собой, чтобы обкрадывать его. Особенно все удержания и вычеты в пользу ли их семьи, или же в кассу инвалидов, или в счет будущей пенсии, все равно, все они дают повод к самым черным подозрениям со стороны матросов.

— Экий подлец, судьба наша горемычная! — ворчал Комберусс, отходя в сторону от маленького столика, у которого сидел капрал его роты, только что вручивший ему горсть разной монеты. — Есть ли на свете справедливость! Что они только делают с нашими деньгами, вот что я желал бы знать!.. Первого разряда матрос по девяносто четыре су в сутки — за два месяца должен получить семьдесят два франка, не так ли? и за два месяца добавочных, за марсовые дежурства по девять франков в месяц, составляет восемнадцать франков, верно?.. Выходит, следовательно, девяносто франков, кажется, это ясно? и что же? Эти господа ухитряются как-то выдать мне на руки всего только сорок шесть франков и шесть су! Ну, как вам это нравится? Да убей меня Бог, если я понимаю, как они это делают?..

— Да очень просто, первый попавшийся юнга сумеет объяснить тебе это, — сказал своим обычным кротким и серьезным тоном Кедик. — С тебя приходится по шестнадцать франков в месяц вычета в пользу твоей семьи, так ведь? Ну, за два месяца это оставляет тридцать два франка вычета, да еще по три су в сутки в кассу пенсий, что за два месяца, или шестьдесят дней, составляет девять франков; если прибавить их к тридцати двум — получится сорок один франк. Да три процента с вычетов в кассу инвалидов, чтобы ты всегда в старости своей мог иметь обеспеченный угол и кусок хлеба. За два месяца это составляет еще два франка и семьдесят сантимов. Вычти сорок три франка семьдесят сантимов из следуемых тебе по твоему счету девяноста франков, и получится ровно сорок шесть франков и шесть су, что ты и получил сейчас на руки!

Все матросы столпились тесной группой вокруг Кедика и слушали его с разинутыми ртами, чистосердечно удивленные той легкостью, с какой он производил все эти расчеты. Но Комберусс не сдавался ни на какие доводы.

— Как видно, и из тебя выйдет капрал! — сказал он не то смеясь, не то сердясь, — по тебе сразу видно, что ты был в мореходных классах… недаром ты такой шустрый, будь покоен, ты скоро пройдешь в чины!

В сущности, он отлично сознавал, что юнга был прав, но только не хотел сознаться из ложной амбиции закоренелого в известного рода предрассудках, бывалого матроса.

Теперь все они подходили к Кедику с просьбой проверить их получку, что тот и делал при помощи своей маленькой грифельной доски. За этим делом все успели на время позабыть так сильно огорчившее их решение капитана. Кроме того, со свойственной почти всем морякам философской рассудительностью, они взглянули теперь на это дело с другой точки зрения и пришли к убеждению, что и двухчасовой отпуск все же лучше, чем ничего. А около полудня, когда английский пароход «Декан», пришедший из Калькутты, вошел на рейд, эти взрослые ребята ни о чем другом уже не думали, как только наблюдать за всеми его маневрами — за малейшими действиями его экипажа и критиковать их со своей точки зрения, следя за всей этой процедурой спуска якоря с такой наивной жадностью, как будто они первый раз в жизни видели все эти маневры.

Едва успев расположиться в гостинице «Тайванг», на эспланаде Сайгона, господин Глоаген тотчас поспешил разузнать, какого рода сообщение существует здесь с верхней Камбоджей. Владелец гостиницы «Тайванг» оказался весьма цивилизованным аннамитом, получившим образование во французской школе переводчиков в Сайгоне и прекрасно осведомленным обо всем, что касалось его родной страны. Одетый в европейское платье и прекрасно знакомый со всеми нравами и обычаями французов, этот почтенный содержатель гостиницы сделал бы честь любой из лучших гостиниц Европы.

— Вы желаете посетить верхнюю Камбоджу? — сказал он господину Глоагену, — что ж, ничего не может быть легче: у нас здесь регулярно, два раза в месяц отправляются казенные почтовые суда вверх по рекам и каналам!

— А предвидится ли вскоре отправление такого казенного почтового судна?

— Да, через шесть дней. Вы можете прекрасно устроиться на этом судне, так что трудно себе представить более удобный и приятный способ путешествия в таком жарком климате, как наш.

— И вы полагаете, что таким путем мне можно будет доехать до развалин архитектуры Кхмеров?

— Не совсем, но, во всяком случае, вы будете настолько близко от этих развалин, что вам будет совершенно легко добраться до них… Вам будет, быть может, немного затруднительно находить по пути европейский стол, но если вы того желаете, я могу приготовить вам ящик с консервами, совершенно удобный для перевозки, и достать вам слугу китайца, умеющего готовить французские блюда и вообще хорошо знакомого с французской кухней. Если только вы не предпочтете примириться с нашей национальной аннамитской кухней, что будет еще удобнее для вас!

— Все это хорошо, но для того, чтобы примириться с аннамитской кухней, мне необходимо прежде всего хоть сколько-нибудь познакомиться с ней, а я, право, не знаю, как это сделать…

— Если вы только пожелаете, то я буду иметь честь сегодня же предложить вам аннамитский обед!

Очевидно, человек этот находил ответ на все решительно; господин Глоаген поспешил изъявить свое согласие и отправился сообщить полученные им сведения своим спутникам. В ответ на его сообщения госпожа О'Моллой, а вслед за ней и другие, решили, что все они отправятся вместе с ним осматривать развалины, так что эта научная экспедиция должна была превратиться в приятную partie de plaisir. Все, казалось, устраивалось как нельзя лучше, и даже Кхаеджи, поддаваясь влиянию окружающей среды и новой обстановки, приобретал вновь совершенно утраченное им в последнее время душевное спокойствие.

Когда жара немного спала, путешественники отправились все вместе побродить по городу, чтобы составить себе о нем некоторое представление. Им было уже известно, что город представляет собой форму неправильного четырехугольника, ограниченного с одной стороны рекой Сайгон, с двух других двумя параллельными арройо, упирающимися в реку, и с четвертой поперечным каналом, которым сообщаются эти два арройо. Часть города, прилегающая к реке, наиболее оживленная и блестящая благодаря своему коммерческому и военному рейду, своим общественным зданиям, своим плавучим докам и многочисленными судами всех стран и народов, начиная от китайских джонок, и своей нарядной променадой, то есть местом прогулок на стрелке Лежень, над которой возвышаются маяк и семафор.

Особенно хороша под вечер река, чрезвычайно оживленная и живописная. Она является местом жительства для целого населения кохинхинцев, которые никогда не покидают своих пузатых барок и легких сампанов, крытых соломой. Женщины здесь готовят пищу, стирают белье, кормят грудью своих ребят, которых они затем подвешивают в корзиночке под сводчатую крышу своего жилища-лодки. Ярко раскрашенные джонки, разукрашенные по краям цветными фонариками, бумажными зонтами, цветами, перьями и мелкими колокольчиками теснятся бок о бок с аннамитскими барками с их треугольными парусами на мачтах. Тут же и мелкие пироги туземцев, и лодочки, и шлюпки европейцев беспрестанно мелькают то здесь, то там в различных направлениях. Кажется, будто все эти люди всегда живут на воде.

А между тем и на берегу замечается движение и оживление богатого большого города, и здесь множество прохожих и торговцев, торгующих вразнос. Здесь мужчины и женщины носят почти одинаковое платье: длинную свободную одежду, не стянутую поясом у талии, но свободно ниспадающую на широкие шальвары. Как у тех, так и у других длинные волосы собраны высоким шиньоном на макушке головы. Вся разница заключается только в головном уборе.

Вид этого разнообразия костюмов, новых обычаев и нравов, — словом, все доставляет несказанное удовольствие путешественнику Особенно интересовало все это Поля-Луи и Чандоса, восхищавшихся всем, что им пришлось видеть. Они останавливались перед лавочками, раскинутыми на горе и заваленными всевозможными совершенно незнакомыми им предметами, странными съестными припасами, фантастическими украшениями; они забавлялись наблюдениями за полунагими ребятишками, которые, сидя на песке, играли в волан, перебрасывая его друг другу не лопаточкой или рукой, а ногой, локтем или головой, с удивительной ловкостью; они следили, как какой-то бедный кули покупал за один сапэк орех арека или же чашку чая, что должно было представлять собою весь его обед.

У них произошел даже спор относительно ценности одного сапэка, так как даже последний бедняк носил у себя на поясе целые нити этих монет, нанизанных, точно четки. Чандос полагал, что стоимость его равняется английскому фартингу, то есть приблизительно 2, 5 сантимам, а Поль-Луи полагал, что стоимость его несравненно ниже, хотя и не определял никакой более точной цифры.

Какой-то аннамит, прислушивавшийся уже некоторое время к их разговору, дал им довольно обстоятельное пояснение на весьма сносном английском языке.

— Стоимость сапэка равняется одной шестой сантима; иначе говоря, требуется шестьсот сапэков, чтобы составить один франк, а шестьсот сапэков представляют собой целую лигатуру, то есть целую такую связку, или нитку, — сказал он и при этом показал им цинковые кружочки с квадратным отверстием посередине, нанизанные на длинный шнурок.