|

|

Популярные авторы:: Joyce James :: Нортон Андрэ :: Борхес Хорхе Луис :: Тэффи Надежда :: Чехов Антон Павлович :: Черкасов Дмитрий :: Беннет Констанция :: Хмелевская Иоанна :: Лондон Джек :: Уилсон Жаклин Популярные книги:: The Boarding House :: Радость пирата :: Уроки любви :: Элеанор Ригби :: Агентство «Томпсон и Kо» :: Я вижу солнце :: Слово 27. Против евномиан и о богословии первое, или предварительное :: Пленники зимы :: Триумф Анжелики :: Мусорщик |

Тайны древних цивилизацийModernLib.Net / Эзотерика / Торп Ник / Тайны древних цивилизаций - Чтение (стр. 38)

Все эти невероятные находки профессор Шасле, по-видимому, принимал за чистую монету. Лишь письма, относившиеся к более позднему периоду, в конце концов привели к разоблачению обмана. Особые подозрения вызвали письма, свидетельствующие о том, что сэр Исаак Ньютон узнал теорию тяготения от французского математика Блэза Паскаля, а Уильям Шекспир позаимствовал свои сюжеты у французских авторов. Британские ученые, естественно, объявили письма подделкой, а специалисты из Парижской академии энергично отстаивали их подлинность. Когда дело дошло до суда в феврале 1870 года, Врай-Лукас настаивал на том, что он оказался крайним и стал такой же жертвой обманщика, как профессор Шасле. Однако никаких следов «обнищавшего аристократа» так и не было обнаружено, а сравнение почерка Врай-Лукаса с почерком писем убедило судей, что он был их настоящим автором. Мошенника приговорили к двум годам тюрьмы. Профессор Шасле не проходил в качестве обвиняемого, но общественность признала его виновным в невероятной доверчивости. Известие о библиотекаре Парижской академии, поверившем в то, что Мария Магдалина, Александр Великий, Атила и Лазарь писали на средневековом или современном французском языке, причем на бумаге (не использовавшейся во Франции до начала XIV века), выставило профессора Шасле на посмешище.

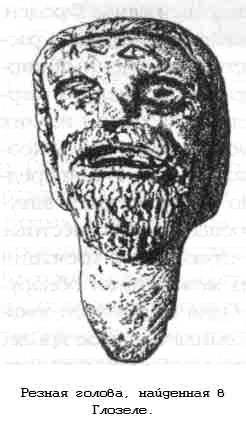

Скандалы с поддельными документами и страх перед возможным позором подтолкнули ученых к жестко скептическому отношению к любым незнакомым материалам. В частности, суеверный страх во многом объяснял ту спешку, с которой пергаментные свитки, предложенные на продажу Моисеем Шапиро в 1883 году, были отвергнуты экспертами. Шапиро верил, что его пергаменты являются наиболее ранними из до сих пор обнаруженных библейских текстов. Многие ученые сейчас задаются вопросом: не были ли эти пергаменты первыми свитками Мертвого моря? Зарабатывание денег на подделках и мистификациях часто является наиболее сильным мотивом, но материальная выгода не исключает других, более сложных побуждений. Это определенно относится к случаю с «Кардиффским гигантом». В октябре 1869 года некий Стаб Ньювелл нанял рабочих для рытья колодца на своей ферме в Кардиффе, штат Нью-Йорк. На глубине около трех футов рабочие наткнулись на что-то твердое, поэтому они расширили яму и в конце концов выкопали нечто поразительное: гигантскую фигуру человека ростом более десяти футов и каким-то образом превращенного в камень. Известие о замечательном окаменевшем человеке распространилось по окрестностям, и на следующий день на месте собралась толпа зевак Ньювелл быстро перешел к действиям. Всего лишь за два дня он получил лицензию на выставку «Кардиффского гиганта» и воздвигнул над ямой шатер, назначив цену в 50 центов за вход для тысяч посетителей, стекавшихся со всех сторон. Его дальний родственник Джордж Халл обеспечивал зрителей едой и питьем. Бизнесмены из ближайшего городка Сиракузы увидели наступление экономического бума и сделали Ньювеллу предложение, от которого он не смог отказаться, выкупив 3/4 его доли на право демонстрации гиганта за огромную по тем временам сумму 30 000 долларов. Это оказалось выгодным капиталовложением, так как за следующие две недели более 30 000 посетителей пришло посмотреть на «Кардиффского гиганта». Консорциум по управлению «гигантом» решил, что ферма Ньювелла находится слишком далеко от дороги, и перенес свой звездный аттракцион в специально построенный выставочный зал в Сиракузах. Популярность «Кардиффского гиганта» одно время была так велика, что знаменитый владелец цирковых аттракционов П.Т. Барнум предложил 60 000 долларов за право взять его на трехмесячный тур с поездками по всей стране. Мыльный пузырь был обязан лопнуть, но вместо этого начал медленно сдуваться. Местные газеты сообщили о том, что большой фургон с тяжелым грузом был доставлен в Кардифф в прошлом году. От этого, конечно, можно было отмахнуться, как от сплетен, распускаемых завистниками. Гораздо труднее было отделаться от критических замечаний ученых, осматривавших гиганта. Одним из первых был геолог, доктор Дж Ф. Войнтон из Пенсильванского университета, который видел гиганта, когда тот еще находился на ферме Ньювелла. Его приговор был суровым: Критиком самого крупного калибра был специалист по окаменелостям профессор Натаниэл Марш. Он объявил, что гигант «весьма примечателен», но, когда один из владельцев спросил его, можно ли процитировать это мнение, он ответил: «Нет. Вы можете процитировать лишь следующее: это весьма примечательная подделка!» Твердое мнение Марша, в соответствии с которым гигант был вырезан из гипса, оказало некоторое воздействие, и в нью-йоркских газетах появились более критические статьи. Все сомнения о природе гиганта были развеяны в декабре, когда Джордж Халл признался в мошенничестве. В 1886 году Халл, убежденный атеист, крепко поспорил с одним методистским священником о том, следует ли буквально воспринимать библейские истины. Он решил испытать веру общественности в существование великанов, сделав современного Голиафа. Халл нанял чикагских скульпторов для обработки огромного гипсового блока, чтобы придать ему вид окаменевшего человека, затем он проткнул поверхность статуи вязальными спицами и втер кислоту в «кожу», чтобы скрыть следы от инструментов. Посвятив Ньювелла в свою шутку, Халл отвез готовую статую в Кардифф и зарыл ее в ноябре 1868 года. Сиракузские бизнесмены сначала старались уговорить Халла, чтобы он хранил молчание, но, когда чикагские скульпторы выступили со своим заявлением, игра закончилась. Несмотря ни на что, они устроили выставочный тур с демонстрацией гиганта во всех городах штата, а Барнум сделал собственную копию (подделал подделку!) и выставил ее в Нью-Йорке. Многие люди по-прежнему предпочитали верить, что «Кар-диффский гигант» был подтверждением реальности библейских великанов. В конце концов публика устала от гиганта, и сейчас он обрел покой в Фермерском музее Копперстауна, штат Нью-Йорк. Мечты о славе, разумеется, будоражили воображение мистификаторов. Чарльз Доусон является одним из наиболее ярких примеров такого рода. Более века бушевали споры о том, до какой степени основатель современной археологии Генрих Шлиман ввел в заблуждение своих коллег и общественность относительно обстоятельств открытия «сокровищ Приама» в Трое. Он был либо умелым мошенником, либо тщеславным и самонадеянным человеком, совершавшим бездумные ошибки во время своих поспешных раскопок. Но как бы то ни было, имя Шлимана всегда будет прочно связано с открытием древней Трои. Мировая слава на короткое время коснулась Лиани Сувальджи несколько лет назад, когда она объявила о не менее грандиозном открытии: гробнице Александра Великого. В 323 году до нашей эры, когда Александр умер в Вавилоне, его тело было забальзамировано и доставлено в Египет, где он считался божеством, так как оракул Аммона в оазисе Сива объявил его сыном Осириса. В древних летописях говорится, что он был похоронен в Александрии, которую сам некогда основал, и принято считать, что его гробница находится где-то под оживленными улицами современного города. Однако в феврале 1995 года средства массовой информации преподнесли историю о потрясающем открытии в оазисе Сива. Лиани Сувальджи из Института эллинистических исследований со штаб-квартирой в Афинах объявила, что она обнаружила настоящее захоронение Александра Великого после шести лет раскопок Она раскопала не только внушительное здание с рисунком восьмилучевой звезды (символом царской семьи Македонии) на стене, но также три греческих надписи, которые, по ее мнению, были высечены по распоряжению Птолемея I, преемника Александра в Египте. В надписях якобы говорилось о том, что Александр был отравлен в Вавилоне, и Птолемей распорядился тайно доставить его в оазис Сива для погребения. Археологи с большой осторожностью отнеслись к этому волнующему открытию, возможно потому, что им и раньше приходилось слышать нечто похожее. В 1991 году Сувальджи объявила о находке гробницы Александра в Сиве, которая впоследствии оказалась хорошо известным римским храмом. Археологи из греческих правительственных учреждений отправились в Сиву для расследования ее новых заявлений, но сенсации не произошло. Они определили «новое» здание как храм оракула, не нашли никаких признаков македонских звезд и предложили совершенно другую версию перевода надписей, которую они датировали на несколько сотен лет позднее смерти Александра. Недоверие превратилось в сдержанное отчуждение, когда в газете «Нью-Йорк Тайме» появилась статья о том, что Сувальджи пользовалась «мистическими руководящими указаниями в своих поисках, отчасти полученными от змей». Сувальджи настаивала, что ее неправильно поняли, и на самом деле источником ее вдохновения были не «змеи», а «святые» (хотя ни те, ни другие не могут быть серьезным источником информации об Александре Великом). Одним из этих святых был таинственный персонаж по имени Аристандр, который предсказал, что человек, обнаруживший тело Александра, будет править богатой и стабильной державой. Хотя Сувальджи не собирается стать царицей, она тем не менее принадлежит к группе националистов, страстно верящих, что древняя Македония располагалась в границах современной Греции, и обладание телом Александра каким-то образом сможет подтвердить это. Египетским властям, естественно, не понравилось такое вторжение политики XX века в археологию, и в конце 1996 года они отозвали разрешение Сувальджи на раскопки в Сиве. Из всех религиозных текстов Библия находилась в центре самых жарких дебатов в связи с предполагаемыми археологическими открытиями (см. «Содом и Гоморра» в разделе «Пропавшие земли и катастрофы»). Охота за остатками Ноева ковчега велась со времен раннего христианства. Это огромное судно, позволившее всем живым тварям пережить Потоп, было бы одной из наиболее зрелищных находок в истории археологии, а также мощным оружием в поддержку буквальной истинности сказанного в Библии и Коране. В Книге Бытие (8:4) утверждается, что Ной сошел на землю в «горах Араратских», которые большинство древних комментаторов считают горой Арарат, высочайшим пиком этого горного хребта, хотя предлагались и альтернативные гипотезы. По-видимому, первым, кто видел ковчег на горе Арарат, был русский пилот в 1917 году, но первые письменные сообщения о его наблюдениях появились в 1940-х годах. Они исходили от одного энтузиаста, пытавшегося собрать деньги для экспедиции, и потому игнорировались более поздними авторами. Пожалуй, одно из наиболее обоснованных притязаний было выдвинуто французским собирателем древностей Фернандом Наварро в 1955 году. Он поднялся на высоту около 17 000 футов над уровнем моря и достиг ледника, в который были вморожены крупные куски дерева. Ценой огромных усилий Наварро смог вырвать из ледяных объятий фрагмент деревянной балки, которую он принес с собой, когда спустился с горы. Различные научные тесты показали, что возраст дубовой древесины составляет примерно 5000 лет, но использованные методы – оценка плотности и цвета дерева – едва ли можно считать непогрешимыми для определения возраста, так как они полностью зависят от условий окружающей среды. Хотя впоследствии кусочки древесины были переданы для радиоуглеродного анализа в разные лаборатории, ученым самим пришлось собирать результаты и публиковать их. В целом радиоуглеродные датировки приходились на период от VI до VII века нашей эры. Ученые пришли к выводу, что древесина принадлежала какому-то монументу, воздвигнутому армянами или византийскими греками. Дальнейшие работы на горе Арарат затормозились из-за того, что она расположена на очень чувствительной в политическом отношении границе между Турцией и СССР (теперешняя Республика Армения). Альтернативная гипотеза впервые была предложена общественному вниманию в I960 году, когда на аэрофотоснимке, сделанном пилотом турецких ВВС и запечатлевшем горный район Ак-Яйла на высоте примерно 6300 футов, была обнаружена крупная формация, похожая на судно. Экспедиция к этому месту, расположенному в 20 милях от горы Арарат, была предпринята в том же I960 году, однако ее участникам не удалось обнаружить чего-либо, кроме обычной геологической структуры, какие встречаются не только в Турции, но и по всему миру. Тем не менее в 1977 году «охотник за ковчегом» Рон Уайатт посетил это место и начал широкую рекламную кампанию по признанию находки в качестве настоящего ковчега. Он предпринял еще одну экспедицию в 1985 году на этот раз вместе с путешественником Дэвидом Фэсолдом и, что более важно, ученым Джоном Баумгартнером из Лос-Аламосской национальной лаборатории при Калифорнийском университете. По окончании этой экспедиции и еще одной, с участием библейского историка Алена Робертса, было сделано заявление, что благодаря стандартным научным методам поиска захороненных структур удалось обнаружить очертания корабля со следами железа, показывающими его внутреннюю структуру. Были выявлены железные скобы, заклепки и прокладки, найдены массы окаменевшего дерева, а в самом регионе Ак-Яйлы якобы находилось большое количество каменных якорей, отмеченных знаком креста и оставленных за кормой при дрейфе ковчега. Ни одно из этих утверждений не выдержало проверку. Более того, Роберте был привлечен к суду в своей родной Австралии геологом Иеном Плаймером, профессором Мельбурнского университета, за попытку ввести общественность в заблуждение. Судьи в конечном счете постановили, что Роберте невиновен в мошенничестве, хотя и отметили «некорректные высказывания, допущенные им во время чтения лекций». Каменные якоря Уайатта интерпретируются армянскими геологами как языческие монументы, которые повторно использовались в христианскую эпоху и распространены на всей территории древней Армении. «Палубная доска», якобы снятая с ковчега, оказалась не окаменевшим деревом, а обычной каменной плитой, металлические объекты, собранные в окрестностях, состояли преимущественно из окислов железа, образующихся в естественных условиях. Это обстоятельство также объясняет наличие «линий железа», определенных металлодетектором в 1985 году; в любом случае, металлодетектор мог определить железо только в самых верхних слоях отложений, а не на глубине нескольких метров. Другое научное устройство, подтвердившее показания металлодетектора, по-видимому, послужило причиной ссоры с Баумгартнером. Оно называется «генератор/дискриминатор молекулярной частоты», но на самом деле представляет собой причудливое лозоходное устройство, состоящее из латунных стержней, соединенных с электрическими батареями. Как и все устройства, используемые лозоходцами в археологии, эта электрическая разновидность не принята огромным большинством ученых (см. «Вступление» к разделу «Археология и сверхъестественное»). Что бы о нем ни думали сами изобретатели, это весьма странный выбор для проекта, где стандарты достоверности должны быть высочайшими с учетом важности предполагаемого открытия. Фактически при использовании настоящих средств поиска (универсального радиолокационного устройства) в районе Ак-Яйлы не было выявлено ничего, кроме природных геологических структур. Это не обязательно означает, что «искатели ковчега» отправились в Турцию с намерением осуществить крупную мистификацию. Но как только они прибыли на место, то смогли убедить себя, что любая находка окажется именно тем, что они ищут, и никакие научные доказательства не могли изменить их мнение. Вера и предубеждения легко заполняют пробелы, оставленные в истории. Когда средневековые монахи в английском аббатстве Гластонбери утверждали, что они нашли могилу самого короля Артура, вполне возможно, речь шла о настоящем древнем захоронении. Но в какой мере «знание» о том, что они должны найти, повлияло на их описание обстоятельств находки? К сожалению, мы можем оценить утверждение монахов из Гластонбери только на основе вероятности, поскольку большая часть главных свидетельств, включая «кости короля Артура», давно исчезла, не оставив ничего для научного тестирования и подтверждения. Самым главным изменением в археологии после мистификации с «человеком из Пилтдауна», конечно же, является опора на новые методы, которые помогают разоблачить обманщиков или же, с другой стороны, подтверждают подлинность находок, вызывающих подозрение. «Ледяного человека», обнаруженного в итальянских Альпах в 1991 году, называли мумией, привезенной из Египта или даже из Южной Америки, но анализ его ДНК показал, что он принадлежит к европейской генетической ветви. Это позволило раскрыть по крайней мере один аспект тайны, окружающей эту странную находку.  Иногда археологи и ученые просто не могут договориться. Местечко Глозель, иногда называемое французским Пилтдауном, вызвало настоящий переполох в археологических кругах в 1920-х годах; новая вспышка интереса последовала в 1970-х годах и продолжается до сих пор. В марте 1924 года корова упала в яму на ферме, принадлежащей семье Фроден. Семнадцатилетний Эмиль Фроден с помощью своего деда раскопал яму и обнаружил овальный участок, замощенный кирпичами, длиной около 8 футов с каменным бордюром; кирпичи имели стеклянистую поверхность, и на одном из них виднелись странные отметины. Вскоре один заезжий археолог сказал Фродену, что они обнаружили римскую или средневековую стеклоплавильную печь, но воображением энтузиастов завладела гораздо более волнующая теория. Местные учителя предположили, что это место служило для кремации умерших, и при дальнейших раскопках можно будет обнаружить гораздо больше, чем уже найдено. Один из учителей, взявший одаренного, но необразованного Эмиля под свое крыло, дал ему кое-какие книги по археологии, чтобы познакомить его с азами предмета. Сначала исследования выполнялись силами любителей и энтузиастов, но в начале 1925 года появился настоящий руководитель. Альбер Морле, доктор из расположенного неподалеку курортного города Виши, интересовавшийся римским периодом истории Франции, прибыл к месту событий. Он сообщил Фроденам, что они открыли важный исторический памятник, который может принести ценные находки и поэтому должен быть обнесен оградой. Морле приобрел исключительные права на раскопки и публикацию результатов, и они с Эмилем приступили к работе. Их открытия вызвали жаркие споры среди археологов. Огромное количество находок было извлечено из неглубокого почвенного слоя на склоне холма, который они окрестили «полем мертвых». Там были резные кости, похожие на экземпляры из пещер каменного века во Франции, рисунки оленей и лошадей, снабженные буквами, а иногда целыми надписями. Другие материалы, явно относившиеся к более позднему периоду, включали полированные каменные топоры и грубо слепленные горшки с изображениями лиц и надписями, сходными с теми, что были вырезаны на костях. Среди керамических изделий попадались причудливые фаллические фигуры и отпечатки рук размером в три раза больше настоящих.  Собрав эту необыкновенную коллекцию, Морле высказал мнение, что глозельская культура процветала после окончания последней ледниковой эпохи около 10 000 лет назад, когда и произошло смешение артефактов раннего каменного века с более поздним археологическим материалом. Уникальная природа находок из Глозеля заставила многих французских археологов занять сдержанно-одобрительную позицию, но сильная поддержка пришла со стороны Соломона Рейнаха, директора Национального музея древностей в Сен-Жермене. Он подчеркивал важность ранних датировок керамики и надписей, объявив Францию центром древней цивилизации. Глозель стал местной достопримечательностью, и туда устремился поток туристов, посещавших музей Фроденов и кафе, которое они тоже украсили своими находками. Однако партия скептиков тоже набирала силу. Для многих обстоятельства открытия казались весьма подозрительными. Находки представляли собой мешанину материала из различных археологических периодов. Вместе с тем, все они были обнаружены в тонком слое почвы без признаков стратификации. Не было ни ям, ни ровных поверхностей, где могли бы сохраняться отдельные предметы, однако большинство горшков было найдено в целости и сохранности, что крайне редко случается при обычных раскопках. Таинственные непереводимые таблички не были похожи ни на какие археологические находки, сделанные на территории Франции. Изучение некоторых резных костей и каменных топоров показывало, что их обрабатывали стальными орудиями. Хуже того, куратор местного музея заявил, что когда он укрывался от грозы в конюшне на ферме Фроденов, то видел несколько надписанных, но не обожженных табличек. Чтобы уладить этот неприятный конфликт, международный антропологический конгресс в 1927 году послал комиссию, состоявшую из археологов, для изучения места раскопок. Они выбрали участки наугад и начали копать, но в первый день ничего не нашли. Со второго дня начали попадаться уже знакомые археологические материалы, которые, как они подозревали, были подброшены, – в особенности надписанная табличка, обнаруженная на дне «кармана» из рыхлой коричневой почвы, совершенно отличающейся от серой почвы вокруг нее. В попытке защититься от ночных подлогов археологи, входившие в состав комиссии, посыпали место раскопок гипсовой крошкой. Молодой французский археолог Дороти Гэррод, проверявшая состояние защитного покрытия на следующее утро, встретилась с доктором Морле, который обвинил ее в попытке сфабриковать находки для дискредитации его работ. Отношения между ними окончательно испортились; Морле и его сторонники были уверены, что комиссия настроена против них. Поэтому они не были удивлены ее выводами: «На основании совместных наблюдений и обсуждений мы пришли к выводу, что все материалы, изученные нами в Глозеле, не представляют археологической ценности». Оскорбившись, Рейнах и Морле на следующий год учредили собственную комиссию, которая (что не удивительно) вынесла благоприятный вердикт. Однако тем временем полиция совершила рейд на ферму Фроденов и забрала находки из фермы и музея. Их тесты показали, что гончарные изделия были мягкими и растворялись в воде, что в глине, из которой были сделаны некоторые горшки, содержались обрывки хлопковой ткани и куски мха, поэтому их нельзя было обжечь, и что многие костяные и каменные артефакты были созданы с использованием металлических инструментов. Французское доисторическое общество подало в суд иск о мошенничестве, совершенном «неизвестной личностью», и выиграло дело, но, когда Эмиля Фродена непосредственно обвинили в мошенничестве, он подал встречный иск о возмещении морального ущерба и победил. Однако, по решению суда, сумма возмещения составила лишь один франк, поэтому его победу вряд ли можно назвать триумфом. К 1950 году археологи пришли к общему мнению, что «глозельское дело» было обманом, поддержанным неопытными и чрезмерно доверчивыми исследователями, и о нем надолго забыли. В 1974 году находки, сделанные в Глозеле, неожиданно возникли из небытия. Ряд объектов был датирован с использованием относительно нового метода термолюминесценции (ТЛ), который измеряет накопление радиоактивности в нагретых материалах после первого обжига. Разброс датировок составил от примерно 600 года до нашей эры до 200 года нашей эры. Эти датировки были гораздо более поздними, чем предложенные Морле и Рейнахом, но, во всяком случае, не современными. Анализы выполнялись в нескольких лабораториях, так что обычная ошибка кажется маловероятной. Могли ли археологи признать, что они ошибались? Такой возможности не было, поскольку глозельские находки казались еще менее правдоподобными после полувека интенсивных исследований. Нигде во Франции не было обнаружено надписанных табличек или гончарных изделий подобных глозельским, поэтому они казались явной аномалией. Более того, новые датировки были еще более обескураживающими, чем старые. Археология кельтской и римской Галлии (современной Франции) очень хорошо изучена, и объекты из Глозеля не имеют к ней никакого отношения. Элвин Броган, ведущий специалист по археологии данного периода, подтвердила это мнение после изучения глозельской коллекции: «Я не могу понять следующее: если верить датировкам ТЛ-анализа, мы должны были обнаружить при раскопках фрагменты кельтской и/или галло-романской керамики или другие объекты, но в коллекции этого музея я не нашла ни одного артефакта галло-романского или кельтского периода». Другие образцы дали средневековые датировки, которые, скорее всего, относились к первоначальной стеклоплавильной печи. Несмотря на то, что французы занимались дальнейшим исследованием этой проблемы, противоречие между археологией и точной наукой так и не было разрешено. После 70 лет жарких споров «французский Пилтдаун» по-прежнему остается полной загадкой. Какие бы мотивы ни стояли за каждым отдельным случаем, мистификации могут быть успешными, лишь когда люди готовы поверить в них – из-за веры, национальной гордости или убеждения в правильности существующих научных представлений. К сожалению, по сходным причинам подлинные археологические и исторические находки иногда могут отвергаться теми, кто боится совершить ошибку.

ЧЕЛОВЕК ИЗО ЛЬДА

|

|||||||