Неугасимый свет

ModernLib.Net / Тайц Яков / Неугасимый свет - Чтение

(Весь текст)

|

Автор:

|

Тайц Яков |

|

Жанр:

|

|

|

-

Читать книгу полностью (323 Кб)

- Скачать в формате fb2

(2,00 Мб)

- Скачать в формате doc

(138 Кб)

- Скачать в формате txt

(129 Кб)

- Скачать в формате html

(2,00 Мб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

|

|

Яков Тайц

Неугасимый свет

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ

ЖИЛЕЦ

Полвека назад в городе Сморгони, Виленской губернии, Ошмянского уезда, Лебедевской волости, родился

человек.Человек этот был очень слабенький. Он лежал в цинковом корыте и жалобно верещал: «Иии!.. Иии!..» Его худенькое тельце было туго-натуго обмотано свивальником. (Свивальник — это длинная полотняная лента. Такими лентами в те годы бинтовали младенцев, и несчастные крохи не могли шевельнуть ни ручкой, ни ножкой…) Рядом, на кровати, лежала мама только что родившегося человека. Это была совсем ещё молодая женщина, с тонким, красивым лицом и тонкими, красивыми руками. Она тихо просила: — Дайте мне его! Он хочет есть! Я чувствую!.. Никто ещё не знал, как зовут человека, и все называли его до поры до времени

он.

«Онспит…

Онкричит…

Онпищит…» В комнате было полно соседок. Они взяли

егои осторожно передали маме. Мама положила

егорядом с собой на лоскутное одеяло и попробовала покормить. Но

онесть не захотел, всё отворачивался и по-прежнему тоненько, точно комарик, пищал: «Иии!.. Иии!..» Соседки жалостливо смотрели на молодую мать и вполголоса переговаривались: — Да, заморыш. По всему видать — не выживет. Не жилец на этом свете… Нет, не жилец. Молодая мать с ужасом прислушивалась к этим словам. Она просила: — Помолчите! Пожалейте!.. — А мы жалеючи… — отвечали соседки и снова принимались перешёптываться: — Не ест! Плохая примета… Не жилец… Мать зарывалась с головой в одеяло, чтобы не слышать страшного шёпота, и крепче прижимала к себе сына, точно хотела спрятать его от кого-то. А он всё тянул свою комариную песенку: «Иии!.. Иии!..» Но вот открылась дверь, и на пороге тесной комнаты показалась ещё не старая женщина в тёмном платке. Это мать молодой матери. Ещё вчера она была только матерью, а сегодня она уже бабушка. Ей, видно, нравилось новое звание. Она твёрдым шагом вошла в комнату, посмотрела на дочь, на жёлтое сморщенное личико внука, прислушалась к шёпоту соседок и сказала: — Вот что, соседушки, вы пойдите отдохните. А я тут сама всё сделаю… А жилец мой внук или не жилец—не вам судить! Соседки обиделись и ушли. В комнате стало тихо и только слышно было всё то же тоненькое, слабое попискивание. Бабушка подошла к кровати, взяла твёрдо запелёнатого, точно куколка, человека на руки и «поцокала» ему языком: — Тца!.. Тца!.. Тца!.. Ну что, глупенький? Ну что, слабенький? Зачем родился раньше времени? Куда спешил? Внук смотрел на бабушку узкими, мутными глазками и отвечал своё: «Иии!.. Иии!..» Бабушка положила его в корыто и сказала: — Тепла тебе надо побольше, дурачок, тепла! Она вытащила откуда-то из-под платка пачку ваты, распечатала её, развернула и закутала в неё внука. Поверх ваты она положила серое байковое одеяльце. Потом заправила семилинейную керосиновую лампу, зажгла её и поставила под корыто, которое лежало на перевёрнутой вверх ногами табуретке. — Вот так… Пусть погреется наш заморыш, наш первенький!.. — Она нагнулась над корытом. — Ну что, тепло тебе, дурачок? Внук попищал, попищал и затих. Бабушка внимательно следила за лампой и подкручивала её, чтобы она не чадила и не гасла. Молодая мать молча смотрела печальными глазами на тусклый свет лампы. — А ты тоже спи! — строго сказала бабушка. — Как я могу заснуть? Сердце моё за него болит. — А ты будь поспокойнее. И для сердца лучше, и для него! — И бабушка показала на корыто. Так началась борьба за жизнь ребёнка. Так начался спор между холодом и теплом: жилецли только что родившийся человек или не жилец? Шли часы. Тихо горела лампа. Над ней в корыте тихо спал человек. Он согрелся и спал сладко. Потом ему стало мокро — он проснулся, запищал и захотел есть. Мать переменила его и приложила к груди. Он чуть-чуть покормился и опять заснул. Поспал в своё удовольствие и снова потянулся к еде. На сей раз он съел гораздо больше. Наелся — и опять на боковую. Так с каждым часом, с каждым днём человек набирался сил и здоровья. И через недельку-другую всем стало ясно, что тепло победило, а холод отступил. Стало ясно, что недавно родившийся человек — жилец. Человек этот был я. Сердобольные соседки ошиблись.

НОЖКАМИ

Говорят, что жизнь человека похожа на книгу. Каждый день — это будто страница, а год, значит, — толстая глава в триста шестьдесят пять страниц.

Если так считать, то в моей книге жизни набежит уже пятьдесят с лишним глав.

И вот сейчас, когда я на досуге перелистываю свою книгу жизни, я вижу, что не все страницы в ней хороши. Нередко попадаются такие, которые хотелось бы зачеркнуть или вырвать. Но поздно: страницы эти уже, так сказать, написаны — их не вырвешь и не зачеркнёшь.

Вот, например, страница, о которой я знаю со слов матери. Сам я тогда был ещё маленький и запомнить её не мог.

Как я вам уже рассказывал, я родился раньше времени и поэтому был очень слабенький — Яша-заморыш, как меня называли.

Но меня держали в вате, согревали керосиновой лампой, всячески выхаживали, и дело кончилось тем, что я справился, стал крепнуть и набираться сил.

К трём годам Яша-заморыш превратился в толстого, ленивого, неповоротливого увальня.

И вот бывало так: мама уронит на пол шпильку или гребёнку и, показывая на неё пальцем, просит:

— Яша, подними, пожалуйста!

А я тоже показывал пальцем на пол и отвечал:

— Вера, подними, пожалуйста!

Я называл маму не «мама», а «Вера», потому что я слышал, что папа её так называет. Мама говорила:

— Яшенька, маме трудно нагибаться: у мамы болит сердце. Подними, пожалуйста!

Я отвечал:

— А у меня тоже болит сердце! Мне тоже трудно нагибаться.

Во время прогулки я, признаться, ужасно не любил ходить ножками. И хотя я был очень тяжёлый и мне было, как я уже сказал, два с половиной, а то и все три года, я всё ещё заставлял маму таскать меня на руках, особенно когда дорога шла в гору. Как только мама опускала меня наземь, я поднимал руки и требовал:

— На ручки!

Маме не под силу было таскать меня. Она отвечала:

— Яшенька, умница, поди ножками!

Но я был неумолим и коротко повторял:

— На ручки! На ручки! На ручки!.. Мама брала меня на руки, а через две-три минуты ставила на ноги и просила:

— Ну вот, а теперь ножками. Ладно, умница?

Но мне не хотелось ножками. Я застывал на тротуаре и не двигался с места.

Бывало, мама теряла терпение и оставляла меня одного. Она притворялась, что уходит домой, и удалялась далеко-далеко.

Но я был спокоен. Меня не проведёшь! Я знал, что это всё Верины хитрости и что раньше или позже она вернётся за мной. Не бросит же она меня одного на улице!

Так оно и выходило. Мама возвращалась, со вздохом брала меня на руки и, еле переводя дыхание, тащила меня, тяжёлого бутуза, вверх по крутой виленской улице.

У неё всю жизнь, с молодых лет, было больное сердце. От болезни сердца она и умерла раньше времени.

Мне стыдно и горько думать, что одной из причин её развивающейся болезни был я — кудрявый, краснощёкий увалень Яшенька, который не любил ходить ножками.

Как бы мне хотелось вырвать эту страницу из книги своей жизни!

Мне кажется, что, превратись я теперь каким-нибудь чудом опять в маленького Яшу и пойди мы с Верой гулять, я бы ни за что не стал проситься на ручки. Сколько бы мы с ней ни бродили, по каким бы крутым улицам ни поднимались, я бы всё время ходил ножками!

Но… поздно! Страница написана — её не вырвешь, не зачеркнёшь и не перепишешь.

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ

«Неугасимый свет» — так хотелось бы мне назвать маленький рассказ о самом первом своём воспоминании.

Много чего можно вспомнить за пятьдесят лет жизни — и сладкого и горького! Но это воспоминание, о котором я хочу рассказать, — оно самое первое. Скажу наперёд, что ничего в нём особенного нет и что вся его прелесть для меня только в том и заключается, что оно — первое.

Вот я закрываю глаза и довольно отчётливо вижу широкую реку и слышу чей-то голос:

— Это Днестр.

Кругом сумерки. Река блестит. Её противоположный берег теряется в туманной полумгле. Мы сидим в огромном фаэтоне, который то и дело кренится набок. Мы — это папа, мама и я. Мама держит меня на руках и крепко прижимает к себе, чтобы я не вывалился из качающегося экипажа.

Фаэтон пахнет кожей, лошадьми, дорогой… На облучке сидит возница — балагула — и всякими грубыми словами ругает ни в чём не повинных лошадей. Мне обидно за лошадей, и я сержусь на балагулу, который важно восседает на облучке, облачённый в брезентовый балахон с нахлобученным на голову капюшоном. Он ни разу даже не дал мне подержать вожжи!

Я сержусь на него и мечтаю о том, что вот, мол, когда я вырасту, я сам стану балагулой и буду весь день держать вожжи и размахивать кнутом. Но лошадей ругать я не буду, а буду разговаривать с ними по-хорошему.

Не люблю, когда ругаются. Эта черта осталась во мне до сих пор, хоть стать балагулой мне, по разным причинам, так и не удалось.

…Неуклюжий кожаный верх фаэтона поднят. Видимо, недавно был дождь. Самого дождя не помню, помню только, что верх был поднят и что из-за этого нам, сидящим в фаэтоне, не было видно ни неба, ни земли — ничего, кроме серой брезентовой спины возницы.

Потом дождь прекратился, и папа велел остановить лошадей, чтобы можно было сойти и опустить верх. Вот с этого момента, собственно, и начинается моё первое воспоминание.

Балагула натянул вожжи, крикнул «тпрру», и лошади с явным удовольствием остановились. Папа соскочил на размытую дождём дорогу, стал откидывать верх, и тут не то он, не то я прищемил себе палец.

Не помню точно, кто из нас прищемил палец. Возможно, что это произошло с папой, а я только слишком сильно воспринял ощущение боли, и мне показалось, что это случилось со мной. Как бы там ни было, верх был опущен, и всё вокруг стало видно.

Всё вокруг было светло-синее, Слева шумела серебристо-голубая река. Над головой дрожали маленькие звёзды. Справа были деревья — тёмные, густые и пышные. Лошади фыркали и храпели; над ними поднимался еле заметный пар.

Я замер на руках у матери, приглядываясь к огромному миру, который вдруг предстал передо мной, после того как папа опустил чёрный верх фаэтона. Вдруг я заметил нечто чрезвычайно поразившее меня. Справа, неподалёку от фаэтона, в траве светился чудесный зеленоватый огонёк.

Я вырвался из рук матери, соскочил с фаэтона и, по колено увязая в дорожной грязи, подбежал к невиданному огоньку. Я хотел было взять это светящееся чудо, но оно вдруг снялось с места и, продолжая светиться, перелетело, точно перышко жар-птицы, на другое место.

— Папа, что это? — закричал я вне себя от удивления.

Папа шёпотом ответил:

— Тише! Это светлячок. Не надо его ловить, а то он погаснет.

Он присел подле меня на корточки, и мы оба долго любовались на подвешенный к былинке крохотный живой фонарик, пока мама не крикнула из глубины фаэтона:

— Что с вами? Давайте скорей поедем!

Мы с папой опять залезли в фаэтон, балагула стегнул лошадей, и мы снова, качаясь, поехали вдоль серебристо-голубой реки, А фонарик остался там в траве.

И вот уже пятьдесят с лишним лет сквозь всю мою жизнь зелёным светлячком светит мне моё первое воспоминание. Этот свет не тускнеет, не гаснет и погаснет только вместе со мной. Значит, для меня, во всяком случае, он действительно неугасимый!

СЛИВОВЫЙ НОС

Я знаю, ребята, вы все хотите поскорей вырасти, поскорей стать большими… Не спешите, ребятки! Всё это придёт, никуда не денется. Мы, большие, например, иной раз хотим стать маленькими, хоть на полчасика вернуться в своё детство. Но это невозможно: жизнь идёт всё вперёд и вперёд.

Правда, мы можем вспоминать своё детство и таким образом хоть мысленно вернуться в ту далёкую пору, когда соседняя роща казалась неведомым царством, а луна казалась совсем близкой: только забраться на крышу, протянуть руку — и дотронешься до неё.

Память — удивительная вещь! Это настоящее чудо! Где-то там, у нас в мозгу, хранятся сотни тысяч картинок. Какую захочешь — такую и увидишь. Разве это не чудо!

Вот сейчас, например, я вижу одну из самых ранних картинок… Её можно назвать «Сливовый нос».

Когда мне было годика три-четыре, мы с папой и мамой поехали в далёкий, неизвестный город Хотин.

Я тогда, конечно, не понимал, зачем мы покинули родную, милую Вильну и потащились в чужой молдавский город Хотин, где у нас не было ни родных, ни знакомых.

Боюсь, что и самому папе это было неясно даже тогда, когда он укладывал все наши пожитки в огромную корзину.

Дорогая наша корзина! Вот и пришёл черёд помянуть тебя добрым словом. Папа купил тебя, чтобы не возиться с отдельными узелками. Ты поглощала всё наше имущество! Не одну ночь провёл я на тебе, свернувшись калачиком. Сам папа, случалось, почивал на твоей не очень-то мягкой крышке. С годами она прогнулась, и твоё плетёное ложе стало уютнее и даже как будто помягче. Много лет прослужила ты нам верой и правдой, дорогая корзина! Недаром сам папа написал о тебе трогательный рассказ.

Мой папа был писателем. Он писал стихи, сказки, рассказы. Но всё это приносило мало денег, и мы частенько сидели без хлеба. В таких случаях папа говорил:

«Ничего, на пустой желудок лучше пишется!»

Он садился к окошку и принимался сочинять рассказ или сказку. Он не любил писать за столом и всегда примащивался у подоконника.

И верно — чем голоднее было дома, тем красивее были папины сказки. Мама с удовольствием слушала их, но потом, оставив папу у окошка, а меня — в кроватке, убегала к соседке одолжить двугривенный на обед.

Одну сказку папа сочинил специально для меня. Он всегда мне её рассказывал, всегда одну и ту же. Он её не записал, я — тоже, и она осталась только в моей памяти, Сказка была про царя с уродливым носом.

Царь вызвал мастера и сказал: «Сделай мне другой нос!»

Мастер сделал царю сахарный нос. Царь лизал его, лизал, пока весь не слизал. Снова позвал мастера. Мастер сделал царю стеклянный нос. Царь совал его куда не следует, куда-то не в свои царские дела, и нос разбился. Тогда мастер сделал царю деревянный нос. Царь стал его ножичком подправлять, подправлять, пока весь не состругал… Я уж не помню всех носов. Дело кончалось тем, что мастер сделал царю его самый первый нос, какой был в самом начале, и его величество успокоилось.

Сказка мне очень нравилась. Я от души смеялся и помогал папе придумывать разные смешные носы.

По дороге в Хотин он, наверное, мне её тоже рассказывал. Говорю «наверное», потому что самой дороги я не помню. Помню только, как я утром проснулся на новом месте. Проснулся и никак не мог сообразить, где я нахожусь. Вижу, что лежу на нашей корзине, покрытый одеялом. Я откинул одеяло, поднял голову. Какая-то чужая тёмная комната с низким потолком. Маленькое окошко, прикрытое ставнями. Сквозь косые дырочки в них пробивается солнце, и кажется, будто от пола к окошку натянуты тугие, сверкающие золотые нити.

В углу на лавке, одетый, спит папа. У стены на железной кровати, тоже одетая, спит мама.

Где же мы? Почему нет бабушки, которая всегда поднимается раньше всех и чуть я открою глаза, подходит ко мне с ласковым словом и стаканом горячего молока?

Вдруг я спохватился. Ну да, ведь мы в новом городе, в Хотине. Ведь мы вчера поздно вечером приехали сюда. Надо поскорей посмотреть, что за Хотин такой.

Я быстро слез с корзины и босиком, в одной рубашке направился к двери. Она была заперта. Я с трудом дотянулся до ручки, но открыть её не смог.

Как быть? Надо же поскорее посмотреть на Хотин. Папу с мамой будить я боялся. Они начнут: «Спи, ещё рано! Ложись! Укройся!..»

Я тихонько подошёл к окну, поднялся на цыпочки и откинул ставни. И сразу же что-то ослепило меня. Низкое, большое, румяное, круглое, как арбуз, солнце ворвалось в комнату. Я зажмурился. У нас в Вильне я такого солнца не видал.

Потом я медленно открыл глаза. За окном рос пышный розовый куст. Розы были огромные, махровые, пурпурные, малиновые, розовые… За кустом был низенький плетень с открытой калиткой. За калиткой был сад. А в саду на разные голоса пели птицы. Они именно пели, не то что наши виленские воробьи, которые только и знают что чирикать. Они пели-распевали, причём каждая на свой лад. Кто — «пинь-пинь», кто — «тинь-тинь», кто — «фьют-фьют», кто — «чувить-чувить», кто — «чук-чук», кто — «щёлк-щёлк»… В саду шёл настоящий большой утренний концерт.

И тут меня, маленького, охватило особое ощущение, которое трудно выразить словами — ощущение того, что я попал в какой-то праздничный, сияющий, невиданный мир.

Я торопливо открыл окошко, выбрался на волю и босиком побежал по мокрой и холодной от росы траве в сад. Высокая трава щекотала мне коленки; пятки и пальцы на ногах озябли; холодок пробегал по спине. Я всё жмурился, глядя на сверкающую вокруг, на листьях и лепестках, росу, на невиданной синевы небо… Так вот он какой, Хотин! Не то что наша хмурая, пасмурная Вильна.

В саду, забрызганные с ног до головы росой, стояли деревья. Я таких никогда не видел. В Вильне на деревьях росли только листья. А здесь на деревьях росли румяные яблоки, настоящие, тяжёлые на вид, точно гирьки, груши и огромные тёмно-синие сливы, подёрнутые паром, словно кто-то ночью дышал на них.

Кто же ночью бродил по саду и дышал на сливы?

Я уж не помню, как я забрался на дерево. Помню только, что сорвал сливу и впился зубами в её сочную мякоть.

Вдруг я сквозь щебет, свист и пение птиц услышал знакомый тревожный голос:

— Яша-а-а!.. Яшуня-а-а!..

Я сижу на дереве, лакомлюсь сливами, не отвечаю. А мама всё зовёт:

— Яшу-у-у!..

Кое-как я спустился с шершавого дерева, вышел из сада и, придерживая в подоле рубашки несколько слив, остановился у плетня. Мама всплеснула руками и кинулась ко мне:

— Босой! С ума сошёл! Простудишься!

Она схватила меня на руки и потащила в дом. А я, обняв её одной рукой за шею, другой рукой совал ей в рот большую сливину и приговаривал:

— Это тебе… На, Вера, кушай… А это — папе.

Она отворачивалась, мотала головой:

— Пусти, дурачок, после, после…

Дома она уложила меня на корзину, закутала в одеяло.

А папа покосился на меня и сердитым голосом сказал:

— Ну-ка, Вера, подай ремень!

Этого я не ожидал. А я ещё хотел подарить ему самую большую сливу! Я обиделся, повернулся к стене и заплакал, и плакал довольно долго. Потом папа не выдержал, подсел ко мне на корзину, похлопал меня по спине и сказал:

— Ну ладно. Слушай! Жил-был царь. С некрасивым носом. И вот он позвал мастера и сказал ему: «Сделай мне… сливовый нос!»

Я засмеялся, повернулся лицом к папе и подхватил:

— А потом — яблочный, да?

Папа нагнулся, поцеловал меня в макушку и сказал:

— Ну, правильно!

И стал не спеша, с выражением рассказывать сказку про яблочный нос, и про грушевый, и про сливовый…

Вот и всё! Как бы мне хотелось сейчас вернуться хоть на полчасика в тот сад, побегать по его дорожкам в одной рубашке, потом сесть рядом с папой и слушать сказку про царя со смешными носами.

Но это невозможно. А впрочем, вот я сейчас вспомнил про сад — и как будто на самом деле побегал по его дорожкам и полакомился сливами, на которые кто-то ночью дышал.

Вот какое великое дело память! Ведь это просто… ну, чудо из чудес!..

СЧАСТЬЕ

Помню, когда я был ещё совсем маленьким, па нашей улице однажды появился худой, оборванный человек. Он выкрикивал:

— Счастья-а!.. А вот кому счастья-а…

Мальчишки толпой бежали за ним. Мне тогда было всего лет пять, но мне тоже захотелось счастья, и я тоже побежал за ним.

Вот он остановился, и я увидел круглый столик, окаймлённый гвоздиками. Под столиком была рейка с гусиным пером. Толкнёшь рейку — и перо побежит, защёлкает по гвоздикам, пока не остановится. И вот тут-то самое интересное.

Если оно остановится возле гвоздика, у которого лежит карамелька или мандаринка, значит, твоё счастье — ты выиграл. А если у пустого гвоздика, значит, ты проиграл.

Я быстро осмотрел весь столик и там, среди карамелек и мандаринок, увидел своё счастье. Это была ярко-красная обливная пряничная лошадка с выгнутой шеей и задранным хвостом, Я всё ясно представил себе: я толкну рейку, перо побежит мимо гвоздиков и покажет на лошадку. Я спросил:

— Сколько стоит счастье?

— Две копейки… Две копейки…

Я побежал домой и стал выпрашивать у мамы деньги. Две копейки — это всё же были деньги.

Мама не хотела мне их дать. Мы жили очень бедно.

— Зачем тебе? — спрашивала она.

— Мне надо… на счастье.

— Что за счастье за две копейки?

— А вот такое… Очень хорошее счастье!..

Я долго уговаривал её, пока наконец не выклянчил эти две копейки.

Я зажал монетку в кулак и побежал на улицу. Я боялся, что хозяин счастья уйдёт.

Нет, вот он, на углу, и мальчишки по-прежнему окружают его.

Я стал протискиваться сквозь толпу, показывая всем кулак:

— Пропустите… у меня деньги!.. Пропустите… у меня деньги!..

Мальчишки расступались передо мной. Они мне завидовали. А я думал: «Погодите, вот у меня будет лошадка, тогда вы ещё не так будете завидовать».

Я подошёл к столику и протянул кулак хозяину счастья:

— Вот!.. Можно мне?

Я боялся, что ему не понравится моя монетка, что она покажется ему старой, стёртой, фальшивой…

Нет, она ему сразу понравилась. Он бросил её в карман и спросил:

— А рука у тебя лёгкая?

Я не знал, какая у меня рука. На всякий случай я ответил:

— Нет… тяжёлая!

Он засмеялся:

— Смотри, сударик, не сломай ничего! Тут я понял, что он шутит. Я отступил на шаг, размахнулся и как толкну рейку. Она побежала с удивительной быстротой. А вместе с ней побежало перо и давай щёлкать по гвоздикам, давай стрекотать: трик-трик-трик…

Вот оно описало круг, другой, третий, потом пошло потише, миновало карамельку, несколько пустых гвоздиков, орешек, ещё несколько пустых гвоздиков и стало — трик-трик-трик — приближаться к моей лошадке.

Я приготовился.

А перо — трик-трик-трик — миновало ещё несколько гвоздиков и вдруг, чуть-чуть, на один какой-то несчастный гвоздик не дойдя до лошадки, замерло на месте.

Я не поверил своим глазам. Счастье ошиблось. Надо его поправить. Я недолго думая протянул руку и подтолкнул рейку. Но хозяин счастья был начеку. Он схватил меня за локоть:

— Нет, сударь мой хороший, ещё толкать — ещё две копейки!

До сих пор, спустя столько лет, помню, как мне стало щекотно в глазах от слёз. Я сказал:

— Только ещё чуточку!.. Ну ещё чуть-чуть… Кругом засмеялись: — Маленький, а хитрый!

— Чуть-чуть не считается…

Хозяин счастья только отмахнулся от меня. Я постоял, постоял у столика, потом повернулся и стал пробираться сквозь толпу к маме.

А моё пряничное счастье осталось там, на столике, возле гвоздиков.

Дома я дал волю слезам:

— Неправильное… неправильное счастье!.. — плакал я.

А мама стала меня утешать:

— Не плачь, сынок. Ладно, не плачь. Твоё счастье — вот оно где, смотри! — И она стала показывать на мои руки и на мой лоб.

Но я всё плакал:

— Ещё бы чуть-чуть, ещё бы один гвоздик…

И только тогда, когда я подрос и стал старше и умнее, я понял, что мама была права: твоё счастье — это твои руки, твоя сила, твоя голова. И тогда тебе не помешает никакое «чуть-чуть»…

ГРАФИНЯ

Когда-то я написал рассказ для детей «Свидание»— о том, как мальчик поехал с мамой к папе в тюрьму на свидание. Рассказ этот связан с моим детством. Когда я был маленький, я, конечно, не знал, что папа мой — революционер и борется против царя. Однажды я чуть не выдал его полиции. Дело было в Хотине, в Молдавии. Там родился мой брат. Мне тогда было три с половиной года, и мы с мамой жили одни, потому что папа, как всегда, колесил где-то по городам и городишкам, читал свои стихи и рассказы и попутно вёл революционную работу, о которой мы с мамой ничего не знали. Мама всё возилась с моим только что родившимся братом. Ни родных, ни знакомых у нас в Хотине не было, и главным маминым помощником в это трудное время был я. Забот у нас хватало. Братец мой оказался весьма горластым и непрестанным криком требовал от нас с мамой одного: «Качай!» Стоило на минуточку прекратить качание, как из глубины колыбельки раздавался негодующий, пронзительный окрик, и мама снова склонялась над колыбелью: скрип-скрип, скрип-скрип… Иной раз, выбившись из сил, она просила меня заменить её. Я охотно брался за дело. Я хорошо понимал своего брата — ведь я тогда ещё сам был не прочь, чтобы меня покачали на сон грядущий. И вот один раз, когда мама укачивала братца, а я стоял у печки и следил за тем, чтобы молоко не убежало, открылась дверь, и в комнату ввалились полицейские в чёрных барашковых шапках, в чёрных шинелях, с плетёными красными погонами и жёлтыми шнурами на груди. Урядник, прижимая к ноге шашку и называя маму «Прекрасная мадам» (а мама у нас действительно была красавицей), заявил, что ему предписано учинить обыск. Затем непрошеные гости взялись за работу. Они обшарили всю комнату, заглянули в папин стол, осмотрели чемоданы и, ничего не найдя, сказали: «До свиданья, мадам», «Очень приятно, мадам», — и ушли. Мама оставила колыбельку и вышла запереть за ними дверь. Наш крикун сразу подал голос. Я стал его, неугомонного, раскачивать — всё сильнее да сильнее, всё сильнее да сильнее, пока не случилось то, чего мама больше всего боялась. Колыбелька раскачалась и вдруг — хлоп! — перевернулась кверху ножками и погребла меня под собой. А горластый брат мой вылетел кубарем и остался лежать на полу, весьма далеко от колыбели. Тут уж он заорал действительно благим матом. А я замер под колыбелькой. Я решил, что братец мой убит и орёт он именно так, как можно орать только на том свете. Вбежала мама, подхватила младенца, поставила на ноги колыбельку, поставила на ноги меня… Я стал было объяснять ей, что колыбелька «сама, сама», но тут мы с мамой заметили валяющиеся на полу бумажки. Мама кинулась их подбирать и прятать. Это были прокламации против царя, которые папа, оказывается, спрятал в глубине колыбельки. Опрокинь я её минуткой раньше, при полицейских, нам бы с мамой несдобровать было. Однако, хотя полиция тогда и не нашла прокламаций, папа всё-таки был арестован и посажен в варшавскую тюрьму. Мама, узнав об этом, быстро собралась, взяла моего маленького горластого брата на руки, меня — за руку, и мы покинули Хотин — его сады, его солнце, его синее небо — и поехали в Вильну, к бабушке. Там мама оставила нас, а сама покатила в Варшаву хлопотать о свидании с папой. У бабушки жилось хорошо, только скучно. Комната была тёмная, в подвале, куда вели четыре ступеньки. Справа была большая печь, около неё возвышались бидоны, в которых бабушка разносила по богатым квартирам молоко из молочной. Бидоны были с меня ростом и вкусно пахли жестью и кислым молоком. Слева стоял простой некрашеный стол, на котором

тикалбудильник, только не круглый, а старинной формы — четырёхугольный, с откидной рукояточкой на крышке. Сбоку было стекло, сквозь которое был виден весь механизм — колесики, молоточки, зубчики… Часы громко тикали, а я всё смотрел на них — то сбоку, на колесики, то спереди, на большие, узорные стрелки с завитушками — и думал об одном: сколько часов осталось до приезда мамы. А часы не спеша тикали — тик-так, — и замысловатые стрелки

еле-елеползли по украшенному цветочками циферблату. Однако ждать пришлось не часы и не дни, а гораздо больше. Маме долго не давали свидания. Ей пришлось почти два месяца ждать возвращения какого-то большого начальника, чуть ли не губернатора, которого тогда не было в Варшаве. Часы успели «натикать» очень много времени, а мама всё не возвращалась. Я сильно скучал. Бабушка всячески развлекала меня. Она даже купила мне разрезную азбуку. И вот я сижу, складываю какое-то слово, и вдруг открывается дверь, и на пороге появляется высокая, статная, важная дама в длинном сером шёлковом платье с газовой вставочкой на груди. На голове у этой важной дамы шляпа со страусовым пером, на шее — меховая горжетка, на руках — белые кружевные перчатки. При виде этой дамы я сполз со стула и забился в уголок возле печки за бидонами. А даме, наверное, сразу не всё было видно в нашей тёмной комнате после яркого света улицы. Она стояла в дверях, на верхней из четырёх ступенек, ведущих в наш подвал, и летний полдень сверкал за её спиной. Потом дама стала спускаться со ступеньки на ступеньку, и длинный шлейф её платья с шелестом стал спускаться вслед за ней. Потом дама сказала: — Куда ты спрятался! Я молча, притаившись за бидонами, смотрел в упор на нарядную даму, она смотрела на меня, было тихо, и в тишине чётко и не спеша, с лёгким хрипом тикал будильник: тик-так, тик-так… Наконец дама шагнула вперёд и протянула ко мне руки в белых длинных, по локоть, перчатках: — Ну подойди же ко мне, смешной! Я не двигался с места. Я видел, что эта важная гостья похожа на мою маму — такая же красивая, и голос у неё мамин, — но непонятная робость сковала меня: я не мог ни шевельнуться, ни слова произнести и всё не отрываясь смотрел на эту нарядную даму. Она нагнулась и, не снимая перчаток, обняла меня и стала целовать: — Яшенька, я видела папу! Он велел поцеловать тебя… Но я всё молчал как истукан. И только потом, когда мама сняла с себя шляпу, и перчатки, и наряд со шлейфом и надела своё всегдашнее, старенькое тёмно-коричневое платье с белым воротничком, я понял, что это на самом деле мама и больше никто, и кинулся к ней на шею: — Мама, мама, ну почему ж ты так долго!.. И заревел. Я ведь был, надо сознаться, ужасным плаксой в детстве. Потом мама объяснила: перед тем как пойти к губернатору, она через каких-то знакомых выпросила у одной сердобольной польской графини старинный парижский туалет напрокат. В этом-то туалете, в виде графини, мама явилась на приём к губернатору. В этом же наряде она навестила папу в тюрьме и в нём же приехала в Вильну. На следующее утро мама аккуратно всё сложила в большую коробку и отправила по почте обратно в Варшаву. С той поры, чуть я услышу где-нибудь хрипловатое тикание будильника, мне ясно представляется, как мама стоит в открытых дверях нашего подвала — в сером шёлковом платье с газовой вставочкой, в набок надетой шляпе с пером… Вижу, как она улыбается и протягивает ко мне руки в кружевных перчатках, а переливающийся шёлковый шлейф, как у настоящей графини, лежит на всех четырёх ступеньках бабушкиной комнаты. Частенько мы с братом вспоминаем детство, и мне жалко, что он не помнит, какой мама была графиней. Зато я рад, что он не помнит, как я вывалил его из колыбели добрых, а впрочем, неважно сколько лет назад.

ПАПИН ПАПА

У меня, как и у каждого человека, было два дедушки: папин папа и мамин папа. Сейчас расскажу про папиного папу.

Он жил в городе Вильне, на Завальной улице, в подвале. Это было давно, так давно, что даже выветрилось из памяти. Запомнилось только, что в подвал вели ступеньки, а над ними был покатый железный навес, с которого мы, малыши, скатывались точно с ледяной горки, только не на санках, а на собственных, так сказать, штанишках… Может, поэтому он мне и запомнился.

И вот сейчас, когда я решил рассказать о своём детстве, я поехал в город Вильнюс, чтобы найти Завальную улицу и дедушкин подвал.

Завальную улицу я нашёл довольно скоро, хотя она теперь называется Комсомольской и сильно перестроена. Но дедушкин подвал найти было нелегко. Наконец после долгих расспросов и поисков я нашёл всё же тёмные сводчатые ворота, под которыми проходил полвека назад, держась за бабушкину сухую, морщинистую руку. Я узнал эти ворота, узнал их древние, грубой кладки стены, позеленевшую от времени штукатурку и тяжёлую чугунную решётку. Они не изменились, они только стали гораздо ниже. Я легко дотянулся рукой до их мрачного каменного свода.

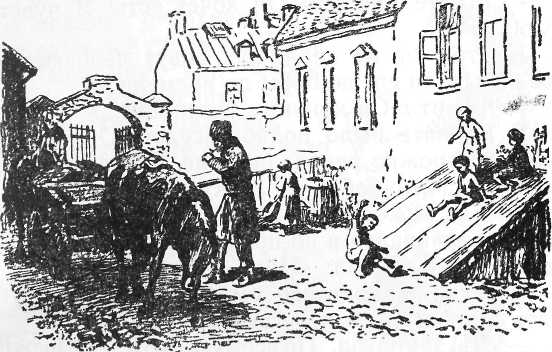

Потом прошёл во двор. Полвека назад это был узкий, длинный двор, мощённый булыжником. В глубине его всегда толпились извозчики, лошади, телеги, пахло карболкой, сеном, прелой соломой…

Сейчас двор залит асфальтом. Его окаймляют новые здания.

С некоторым волнением я посмотрел налево, там когда-то был дедушкин подвал и железный навес над ним. Посмотрел — и не мог глаз отвести. Я увидел вход в подвал и покатый железный навес над ним. А с навеса, точно с горки, скатывались дети.

Я медленно подошёл к ним. Ребята перестали съезжать с навеса и с недоумением уставились на меня. Что, мол, надо этому пожилому, седому человеку в очках?

А мне вдруг захотелось сесть на железный навес и скатиться с него. Но я на это не решился — это было бы уже полным сумасшествием. Я прошёл под навес и спустился по четырём (да, их было четыре) ступенькам в подвал. Он был заперт. На ветхой двери висел большой ржавый замок.

— Кто здесь живёт, ребятки? — спросил я.

— Здесь… никто не живёт.

— А что там?

— Там — уголь.

— А раньше что было?

— И раньше был уголь, — ответил самый бойкий из малышей.

— Нет, а ещё раньше?

— А ещё раньше тоже был уголь. Там всегда был уголь.

Всегда был уголь?! Я, точно во сне, всё дёргал и дёргал запертую дверь. Мне казалось, что, если я её открою, эту дзерь, я увижу узкую комнату, молочные бидоны у входа, стол в глубине, сидящего за столом дедушку и прислонённые возле его стула костыли. В моей памяти сразу всё ожило, точно где-то в ней зажёгся яркий свет и всё осветил. Я всё вспомнил!

Мой дедушка был калекой. У него не было обеих ног. Он не любил рассказывать о том, как это случилось, но я всё знал со слов бабушки.

Дедушка был бравым, весёлым парнем. Он любил пошутить, попеть, поплясать. Не мудрено, что бабушка влюбилась в него. Правда, она тогда ещё не была бабушкой, а была молодой девушкой с синими глазами и русой косой. Они поженились. Но вскорости дедушку забрили в армию и угнали на Крайний Север, где стоит долгая, злая зима…

Товарищи по роте полюбили дедушку. По ротный командир его невзлюбил — то ли за скрытую непокорность, которая сквозила в весёлых дедушкиных глазах, то ли за острый язык, то ли ещё за что… Он всячески истязал дедушку, мучил его, на занятиях бил, заставлял стоять часами по команде «смирно» с полной выкладкой, гонял на плацу до изнеможения. Дедушка всё терпел. Да и что было делать солдату? Посмей он ослушаться, его бы прогнали сквозь строй или сгноили на каторге. Солдат есть солдат — существо безропотное, покорное, терпеливое, бессловесное.

«Так точно, ваше благородие! Никак нет, ваше благородие!» — вот и весь его разговор.

Дедушка всё терпел и на всё отвечал как положено:

«Так точно, ваше благородие! Никак нет, ваше благородие!»

Однажды его назначили в караул. Карначом, то есть караульным начальником, к несчастью, был дедушкин ротный. Он поставил дедушку на пост у полкового склада. Дело было зимой, в лютый мороз. Два часа простоял молодой солдат с винтовкой на ветру. Пора сменяться, а смены нет!

В это время в жарко натопленной караулке сидели карнач с разводящим и вели спор: выдержит ли солдат Ефим Тайц, если его не сменить, или не выдержит? Бросит пост или не бросит?

И вот подходит время смены—дедушку не сменяют. Подходит время второй смены — дедушку не сменяют. Без конца тянулась ночь. Жестокий мороз пробирал дедушку, а он всё стоял с ружьём и всё притопывал сапогами по снегу.

Проходили мимо товарищи по роте, говорили:

— Ефим, бросай пост! Раз такое дело, ничего тебе не будет.

А он не отвечает. Часовому на посту разговаривать ни с кем нельзя. Наконец, уже к утру, явился карнач и говорит сквозь зубы:

— Ну молодец, часовой! Выстоял.

Дедушка хочет ответить: «Так точно, ваше благородие», а не может. Сдвинулся было с места и вдруг повалился ничком в снег. Тут принесли носилки, положили его и понесли в околоток. Там санитар хотел снять с него сапоги, а они не снимаются. Ноги распухли. Пришёл врач-хирург, велел разрезать сапоги, осмотрел ноги, а они уже почернели. Ну, тут сразу дедушку на стол и отняли ему обе ноги—по колено.

А бабушка ничего этого не знала. И вот приходит к ней извещение: «Встречайте мужа, он в отпуск едет».

Бабушка обрадовалась — она подумала, что её Ефим за исправную службу получил внеочередной отпуск.

Она поехала его встречать в город Вильну. Подошёл поезд, и люди вынесли из вагона бабушке не мужа, а, как ей показалось, только половину мужа. Она вскрикнула и потеряла сознание…

Так стал калекой мой дедушка…

Потом пришёл пакет с сургучными печатями. В пакете лежал серебряный кружок, похожий на рубль. На нём был двуглавый орёл и круглая надпись: «За усердие».

— Лучше бы костыли прислали! — сказал дедушка и бросил медаль в самый нижний ящик бабушкиного ветхого комода.

Меня, своего первого внука, дедушка очень любил. Он часто усаживал меня рядом с собой, доставал книжку «Азбука в картинках» и принимался учить грамоте.

— Вот смотри, это «А», — говорил он, показывая большим жёлтым пальцем на букву, похожую не то на домик, не то на шалашик.

— «А», — говорил я.

— А это аист, — показывал он на картинку, которая украшала букву «А». — Аист — это такая птица.

— Это аист, — послушно повторял я вслед за дедом. — Аист — это такая птица.

— Умница! Молодец!

Дедушка любил меня показывать знакомым и как бы хвалиться мной.

— Он у нас уже читать умеет, — говорил он.

— Не может быть! — удивлялись гости.

— Сейчас увидите!

Дедушка стучал костылём о стол. Это значило, что мне надо подойти к нему. Я подходил.

— Ну-ка, внучек, принеси-ка азбуку.

Я приносил азбуку. Он всегда открывал её на первой странице, показывал на букву «А» и спрашивал:

— Ну-ка, это что за буква?

Я смотрел на букву «А» и громко отвечал:

— Это аист. Аист — это такая птица! Гости улыбались, а дедушка гладил меня по голове и приговаривал:

— Умница! Золотая голова!

Я долго был уверен, что он меня так называет за то, что у меня были золотистые кудрявые волосы. Дедушка любил их ерошить.

— Дедушка, — спрашивал я после урока, — а можно, я возьму твою медаль?

— Можно.

Я сам открывал комод, доставал дедушкину медаль, нацеплял её на себя, выбегал во двор и становился неподвижно. Ребята окружали меня:

— Ты что делаешь?

— Ничего! Мне с вами нельзя разговаривать!

— Почему?

— Потому что я часовой!

— А что значит часовой?

— Ну такой солдат… Отойдите! Нельзя разговаривать!

— Да во что ты играешь?

— В усердие.

— В какое усердие?

— А вот в такое!.. Отойдите, а то я буду стрелять!

Но ребята не отходили. Они с завистью смотрели на меня. Я был горд — ведь ни у кого во дворе не было такой медали, как у моего дедушки, с непонятной надписью: «За усердие».

Дедушка умер рано. Я ещё был маленьким. Бабушка сильно плакала. А я не плакал. Я был уверен, что он вернётся и мы с ним снова будем учить: «Это аист. Аист — это такая птица».

Но он… не вернулся.

МАМИН ПАПА

А теперь расскажу про маминого папу. Мамин папа жил в городе Сморгони. Смолоду он работал на кожевенном заводе. Потом у него подрос сын Рафаил, мой будущий дядя, и тоже поступил на завод. Они работали вместе. Потом мой дедушка на заводе сжёг себе руку какой-то кислотой, не смог больше работать, и хозяин его уволил. Пришлось дедушке заняться торговлей. На Базарной площади тянулось низкое кирпичное здание торговых рядов. Там дедушка арендовал одну из лавчонок и стал торговать овсом, пшеном, отрубями, клюквой… Это уже было на моей памяти. Помню, у входа в лавку стояли большие десятичные весы, на которых дедушка меня частенько взвешивал. Поживиться в лавке мне нечем было — разве что клюквой. Но уж очень она была кислая. Каждый вечер дедушка приходил домой, садился за стол, доставал откуда-то из-за пазухи матерчатый кошелёк — длинный, длиной с чулок, развёртывал его и опрокидывал над столом. Из кошелька сыпались деньги — редко бумажные, а всё больше серебро и медь: рубли, полтинники, двугривенные, пятаки, трёшки, копейки, гроши, полушки… Я сидел сбоку и следил, чтобы ни одна монетка не скатилась. — Дедушка, как много у тебя денег! — Много, внучек, много, — усмехался дедушка, — целая гора. Видишь! Давай считать. Он принимался сортировать деньги: рубли к рублям, полтины к полтинам, копейки к копейкам. Получались симпатичные столбики. Казалось, дедушка играет в какую-то забавную игру. — Дедушка, не разваливай их! — просил я. — Приходится, внучек. Он медленно передвигал столбики по столу, приговаривая: — Вот этот надо отдать за аренду… Этот — за товар… Этот — налоги… Этот — дрова… Этот — исправнику… А вот этот столбик наш. — Да тут же одни копейки, дедушка! — Ничего, внучек. Иной раз и копейка годится! Дедушка рассыпал копеечный столбик, выбрал самую новенькую копейку и дал мне. — Она золотая, да? — спросил я. — А как же! — усмехнулся дедушка. — Обязательно. Я зажал монетку в кулак и выбежал на улицу. Не помню уж, что я на неё купил. Главное, что через много-много лет я вспомнил про неё и написал рассказ «Золотой грошик». Значит, дедушка был прав — копейка пригодилась. Но дело не в этом… Примерно в одно время с дедушкой домой приходил и его сын Рафаил. Он приходил грязный, усталый, от него пахло чем-то кислым, чем-то острым, похожим на спирт. Он долго умывался в просторных сенях над бадейкой, а я сливал ему из тяжёлой медной кружки с двумя ручками. Потом он заходил в комнату, вытирал руки полотенцем и, глядя, как дедушка выстраивает свои столбики, говорил: — Ну что, отец? Много наторговал клюквой? — Плохо, сынок! — отвечал дедушка. — На жизнь ничего не остаётся. А у тебя? — У меня не лучше, — отвечал Рафаил, — но я хоть восемь кож сегодня сделал. Из них люди сапоги сошьют. А ты что, отец? Купил — продал, купил — продал… Кому от этого польза? — Что делать, сынок, — отвечал дедушка и снова принимался шёпотом считать свои монетки: — Двадцать пять… двадцать шесть… двадцать семь… А я завидовал дяде Рафаилу. Мне тоже хотелось весь день делать кожи, а вечером приходить домой и подставлять руки какому-нибудь мальчику, который будет мне поливать из кружки, а потом по-хозяйски садиться за стол и ждать заслуженного обеда… В Сморгони было много кожевенных заводов — и больших и маленьких. Не мудрено, что воздух в городе был наполнен ароматом дубильных ям и котлов. Местные жители, правда, этого не чувствовали. Но приезжие всегда затыкали носы и говорили: — Да-а, букет у вас… тяжёлый!.. — Какой букет? — удивлялись сморгонцы. — Никакого букета. Воздух как воздух… Всё же все старались хоть на лето вывезти своих ребят из Сморгони в деревню. Однажды меня вывезли в деревню Личники, в девяти верстах от города. Мы поселились в избушке бедного белорусского крестьянина Петруся Кашкуревича. У него было пять или шесть белобрысых ребят мал мала меньше. Они бегали босиком по двору в длинных домотканых рубахах и то и дело просили: — Матка, исты!.. Татка, исты!.. Мы прожили там дня два. Вдруг ночью меня разбудили и сразу же стали одевать. — Скорей, скорей! — повторяла мама, дрожащими пальцами застёгивая на мне лямки от штанишек. Я спросонок не мог понять, в чём дело. Вся изба была залита красным светом. За окном всё было красное. Мама вынесла меня на двор. Рядом с нашей избой бушевало пламя. Горела вся деревня. Искры взлетали к красному небу. Пламя шуршало, шумело, гудело. Время от времени с сухим треском обваливались бревенчатые стены и превращались в груду головешек. Мычали коровы, ржали лошади, визжали свиньи, метались чёрные на фоне пожара люди. Было страшно! Петрусь Кашкуревич и его жена стояли на крыше своей избы и поливали сё водой, которую им подавали снизу — ведро за ведром, ведро за ведром… Но где им было справиться с огромным, беспощадным, языкастым пламенем! Вот подул ветер — и огонь мигом охватил соломенную крышу нашей избы. Солома горела вкусно, быстро, легко. Я не мог отвести глаза от огня. Меня посадили вместе с другими ребятами в сторонке на бугорке. Мы издали со страхом смотрели на пожар. Вдруг послышался стук колёс. В игравшем свете огня было видно, как подкатил извозчик. Из коляски вышел человек, это был мой дедушка. Он увидел в городе зарево над деревней и примчался в Личники. Найдя нас живыми и здоровыми, он немного успокоился, посадил меня с мамой на извозчика, сказал Петрусю Кашкуревичу: — Приходи. Там разберёмся, — и увёз нас домой. Утром явилась вся семья погорельцев — оборванные, жалкие, измученные. В руках у них был разный скарб — подушки, вёдра, горшки — остатки добра. — Устраивайтесь пока здесь, — сказал дедушка и показал им на сени. Дело было летом. В сенях было просторно. Так погорельцы поселились у нас в сенях. Они что-то там стряпали, что-то себе готовили… Бабушка говорила им: — Зайдите покушайте. Пускай хоть дети зайдут. Но Кашкуревич отвечал: — Спасибо, ничого! У нас тут кое-что зосталося! Вечером вернулся с работы Рафаил. Он увидел, что погорельцы хлебают почти одну горячую воду, и сказал: — Такое дело ни к чёрту не годится! Когда пришёл дедушка и вытащил, как обычно свой длинный кошелёк Рафаил одной рукой дотронулся до кошелька, а другой рукой показал на сени: — Отец, там люди… — сказал он. — Там дети… Много детей! — Что ты мне объясняешь! — сказал дедушка. — Что, у меня детей не было, что ли. Слава богу! — Он посмотрел на кошелёк. — Так вот, отец… Разреши, а! Дедушка снова посмотрел на кошелёк и подёргал себя за бороду. — Но я даже не знаю, сколько там. Рафаил взвесил на руке кошелёк: — Сколько бы там ни было. Людям строиться надо. Не век же им жить у нас в сенях… Завтра я принесу свою получку. Ну, отец… Давай! Дедушка обожжённой когда-то рукой, той, на которой пальцы не сгибались, недовольно разгладил на столе скатерть и сказал: — Ну ладно уж! Раз давай так давай… Чего уж… Он уткнул лицо в руки и стал снова теребить свою седую острую бородку. А Рафаил, зажав в ещё не мытой руке кошелёк, вышел в сени. Через минуту он вернулся. За ним шла вся семья Кашкуревичей. Они все стали благодарить дедушку — кто как умел. Сам Петрусь чуть было не упал на колени, но дедушка вовремя ухватил его за холщовую белую, кое-где прожжённую рубаху и строго сказал: — Ты что, сосед… Опомнись! А когда кончились благодарности, дедушка заулыбался и сказал: — Ну, а пустой кошелёк-то хоть я получу или нет?. Он привычным движением свернул пустой кошелёк и спрятал его куда-то за пазуху, в бездонный карман своего длинного чёрного пиджака. А дядя Рафаил сказал: — Всё-таки чувствуется бывший рабочий класс! — и чёрной широкой рукой похлопал дедушку по узкой, чуть согнутой спине.

МОЛОКО

Когда я был маленький, дедушка учил меня питать. Он сказал, что, когда читаешь, не надо каждую букву отдельно выговаривать, а надо вместе с соседней. Но у меня не получалось вместе. Они ведь отдельно стоят, каждая буква, и я выговаривал их тоже отдельно. Вот так: м… а… м… а…

И вот один раз дедушка послал меня за молоком.

Подошёл я к молочной, а там была маленькая очередь. Стою у двери, жду. И вдруг слышу, кто-то мне шепчет: «Молоко».

Я оглянулся: кто же это шепчет? Да нет, никто не шепчет, все молчат.

Я опять посмотрел на дверь. И опять кто-то мне тихо сказал: «Молоко!»

И не сразу я догадался, что это дверь мне сказала, — на ней была вывеска, и я незаметно прочитал её.

Ох, я обрадовался! Я прибежал к дедушке и закричал:

— Дедушка, мне дверь сказала: «Молоко!»

И вдруг — бутылка бац из моих рук на пол, разбилась, и всё молоко потекло.

Я заплакал, а дедушка вдруг поцеловал меля и сказал:

— Я тебя, конечно, не за то целую, что ты разлил молоко, а за то, что ты читать научился.

КАТАНЬЕ НА САНОЧКАХ

Вы все, конечно, видели, как морозным вечером в свете уличных фонарей поблёскивает снег. Он поблёскивает миллионами разноцветных, радужных искорок — синих, жёлтых, зелёных, красных…. Они играют, переливаются, вспыхивают, гаснут…

Я люблю смотреть на эти разноцветные крохотные искорки-огонёчки.

Я смотрю на них и вспоминаю далёкое-далёкое детство. Мы тогда жили в Варшаве, не то на Огородовой, не то на Сольной. Это было в девятом году, стало быть, мне было года четыре.

В Варшаве тогда был красивый, большой парк. Назывался он Саксонский сад. Да он, наверное, и сейчас там есть.

Там было много прудов, речек, ручейков. Через них были перекинуты красивые изогнутые мостики. А под мостиками плавали белые и чёрные лебеди с красиво изогнутыми шеями. Богатые дети бросали им с мостиков в воду хлебные крошки, кусочки булки, иной раз конфеты…

Мы с папой издали смотрели на это. Нам тоже хотелось бросать с мостика хлеб или булку, но у нас не было лишнего хлеба. У нас часто и нелишнего не было. А иной раз мы мечтали о том, чтобы дети бросали хлеб не в воду, а в нашу сторону. Но мы молчали и друг другу об этом ничего не говорили.

Зимой речки и пруды замерзали, и в Саксонском саду устраивалось катанье на саночках.

Там были саночки длинные и короткие, одиночные и парные, с рулями и без рулей. Были саночки в виде кресел. Дама сидит в кресле, а кавалер сзади на коньках толкает его.

За прокат санок надо было платить деньги, У нас не было ни санок, ни денег, но это ничего. Мы с папой всё равно устраивали катанье на саночках.

Я садился на корточки и протягивал вперёд руки. Папа становился ко мне спиной, чуть пригибался, брал меня за руки и тянул по снегу. И я скользил на собственных подмётках, как на саночках или, точней, как на лыжах.

Конечно, если бы мама узнала про такой способ катанья, нам обоим досталось бы как следует. Она перестала бы нас пускать в Саксонский сад. Но мы ей не рассказывали об этом.

И так как я во время катанья сидел на корточках, я близко-близко видел разноцветные радужные искорки на снегу, которые плясали под лучами газовых фонарей.

Я покрикивал:

— Папа, быстрей! Н-но…

Папа прибавлял шагу, и я быстрее скользил по покрытой снегом аллее, а радужные огонёчки так и мелькали передо мной.

Потом я кричал:

— Папа, тпру!..

Папа останавливался, я с разбегу наезжал на него; он подхватывал меня на руки и снова катал.

Вот так мы катались на «саночках» в Саксонском саду. Вот о чём мне всегда напоминают разноцветные искорки на снегу. Они как бы говорят: «Где ты там, старина? Давненько ты не катался на саночках. Садись прокатись!»

А я в ответ гляжу на них и всё вспоминаю красивый Саксонский сад с прудами и лебедями летом и катаньем на саночках зимой»

НЕПОКОРНЫЕ ВЁСЛА

Когда я был маленьким, мы жили в деревне. Там была река и лодки. Мне очень хотелось покататься на лодке. Но родители не пускали меня. Я подолгу стоял на берегу и с завистью смотрел, как люди сидят в лодочках, машут вёслами и лодочки легко скользят по воде.

Папа всегда был в городе, ему некогда было с нами кататься, а мама очень боялась реки. Но мне эта боязнь не передалась. И вот один раз я сказал брату:

— Тимка, хочешь кататься?

— С кем?

— Со мной.

Тимка подумал:

— Пойдём.

Ему было года четыре, мне — лет восемь. Ему, конечно, казалось, что я большой, почти взрослый.

Мы выкрались из дому, побежали на реку и по крутому берегу спустились к мосткам. Никого из катающихся не было. Стоял серый пасмурный день. Я попросил у старика лодочника лодку. Старик хмуро посмотрел на меня:

— Умеешь грести?

— Умею. Чего ж тут не уметь.

Он вынес вёсла и положил их в лодку. Тимка уселся на носу, я сел поближе к корме, и лодочник с силой оттолкнул нас. Лодка с приятным шелестом скользнула по воде, и мы сразу очутились на середине реки. Вот хорошо! Я окунул вёсла в воду и начал грести, то нагибаясь вперёд, то откидываясь назад. Так делали все катающиеся. Но вёсла меня не слушались. Они вырывались из моих рук, никак не поддавались мне. Лодка завертелась волчком, потом течением подхватило её и понесло.

Тимка сказал:

— Почему ж ты не гребёшь?

— А я гребу!

— Почему же мы едем боком?

— Это так надо. Сиди и держись покрепче!

Я изо всех сил толкал вёсла в воду, по-всякому ковырял ими, но толку не было. Лодку несло то боком, то кормой. Тимка сказал:

— Ладно. Я уже накатался. А теперь греби к берегу.

Я и сам захотел к берегу. Но как повернуть лодку? Я не мог понять, почему у всех катающихся вёсла так легко и красиво опускаются в воду и так легко и красиво вынимаются из воды, а меня они не слушаются!

Тимка захныкал:

— Греби к берегу, а то я маме скажу! Я сказал:

— Давай ещё покатаемся. Видишь, как хорошо!

А сам подумал: «Увидим ли мы ещё когда-нибудь маму?»

Нас уже унесло далеко. Тимка заплакал по-настоящему. Я и сам готов был заплакать.

И тут мы увидели маму. Растрёпанная, без платка, она бежала по берегу вслед за нами и кричала:

— Яша!.. Тима!..

— Мама! — Тимка вскочил, лодка качнулась.

— Сиди ты! — крикнул я. — Не хочешь кататься — не надо. Больше тебя никогда не возьму. — И я с облегчением положил непокорные вёсла на дно лодки. Я знал, что мама выручит нас.

Мама забыла о своём страхе воды, села с каким-то дядей в лодку, они подъехали к нам, привязали нашу лодку к своей… И вот мы наконец на берегу. Мама то обнимает нас, то ругает. Стала она ругать и старика лодочника, зачем лодку дал. Старик сердился на меня:

— Как же ты грёб?

Я показал ему. И оказалось вот что: я не знал, что надо вёсла вставить в уключины. Поэтому-то они меня и не слушались. Тимка сказал:

— Не знаешь — так нечего браться! Откуда же мне было знать про эти уключины.

Издали, с берега, их не видно. Сидят люди в лодочке, помахивают вёслами, и всё.

КУБ

Когда мне было лет семь, мы жили в Одессе. Вместе с нами жила мамина знакомая, девушка лет двадцати, которую все звали попросту Маша. И я вслед за взрослыми тоже называл её Маша.

Она была маминой близкой знакомой, чуть ли не подругой, и жила у нас в доме на правах родственницы. Мама очень любила её, а я просто-напросто обожал. Мне всё нравилось в ней: тихий, спокойный голос, тонкие, всегда чуть-чуть холодные руки, коса, обвитая вокруг головы, зелёные задумчивые глаза… Если можно всерьёз говорить о любви семилетнего мальчика к двадцатилетней девушке, то я, пожалуй, назвал бы своё отношение к Маше чем-то вроде первой любви.

Как только Маша уходила из дому, меня одолевала тоска. Я то сидел у окна, высматривая её, то ежеминутно подбегал к двери и всё скулил:

— Где Маша? Что случилось с Машей?

А когда она наконец возвращалась, я, словно преданная собачонка, кидался к ней:

— Почему вы так долго не приходили?

Она в ответ гладила меня прохладной рукой по стриженому затылку и говорила:

— Ну, полно, Яша, полно, давай мириться…

Однажды кто-то пришёл с новостью: в городе произошёл обвал. Мы с Машей, конечно, немедленно отправились смотреть обвал. День был солнечный. Мы сели в ярко-красный, новенький, беспрестанно звенящий трамвай и понеслись по нарядным одесским улицам к морю.

Море было тёмно-синее, темнее неба. На ленивой волне, уткнувшись носами в берег, покачивались пузатые, бокастые прогулочные ялики с красивыми названиями: «Ласточка», «Чайка», «Альбатрос»… Мы шагали по пляжу, ракушки то и дело забивались в мои сандалии, я вытряхивал их и, прыгая на одной ноге, спрашивал:

— Где обвал? Почему нигде нет обвала?

Наконец мы нашли обвал. Это был, собственно, не обвал, а оползень: большой кусок берега вместе со стоящими на нём дачками, деревьями, заборами, скамейками ночью вдруг снялся с места и не спеша сполз в море.

Я держал Машу за руку, смотрел на красные, глинистые стены обрыва, который образовался после оползня… И вдруг я заметил в сторонке, у самой воды, человека в серой, надвинутой на глаза панамке, который сидел на складном трёхногом стульчике. Перед ним на песке стоял ящик с откинутой крышкой. В левой руке человек держал дощечку с выдавленными на неё разными красками, в правой — длинную кисточку.

Я бросил Машину руку, подбежал к этому человеку, встал за его спиной — и замер от восторга. На крышке ящика я увидел море — наше синее, огромное, бескрайное море. Теперь я всё видел дважды. Вот я вижу теряющийся в голубом тумане берег, и на крышке ящика тоже теряющийся в голубом тумане берег. Вот лодки, уткнувшиеся в песок, и на крышке ящика те же лодки, уткнувшиеся в песок. Вот вдали парус, и на крышке ящика точно такой же парус. Это было подлинное чудо. А создатель этого чуда, человек в серой панамке, то и дело тыкал кисточкой в холст, и мне казалось — вот-вот он всё испортит.

Но я ошибался. Картина становилась всё лучше. Он ткнул кисточкой — появилась ещё одна лодка. Снова мазнул кисточкой — родилось нежное облачко. При этом человек в панамке насвистывал песенку, которую все тогда распевали:

— «Ламца-дрица… Ойра, ойра!.»

Маша звала меня, я не отзывался. Она подошла:

— Вы извините нас… Пойдём, Яша, не надо мешать…

Художник оглянулся. Это был молодой человек с весёлым загорелым лицом. В зубах он держал кисть. Он вынул её, приподнял панамку и с улыбкой сказал:

— Что вы, чтовы, мадмуазель! Пожалуйста! Очень приятно! Кстати, я уже кончил…

Они стали разговаривать, потом он уложил всё своё хозяйство, и мы втроём пошли к трамвайной остановке. Не помню, о чём они беседовали. Я и не прислушивался. Я думал о том, что мне тоже надо стать художником, приобрести серую панамку, ящик с красками, и тогда я буду рисовать всё, что вижу: людей, море, лодки, обвал, Машу…

Несколько дней я приставал то к папе, то к маме:

— Я хочу учиться на художника. Наймите мне учителя…

Оба в один голос отвечали:

— Нет денег!

Я горько плакал. Наконец папа не выдержал и сказал:

— Надо бы узнать, а сколько берёт ученик Одесского художественного училища за урок?

Маша сказала:

— Я могу узнать — у меня там есть знакомые…

Через день Маша пришла с известием, что ученик художественного училища берёт за урок неслыханную сумму — пятьдесят копеек.

Мама долго советовалась с папой. Они вздыхали, смотрели на меня, а я смотрел на них умоляющими, полными слёз глазами.

— Ладно, — махнул папа рукой. — Маша, скажите ученику, пусть придёт.

Слёзы мои мигом высохли. Я кинулся к папе, стал целовать его, маму, Машу… А потом мы с Машей пошли в магазин и купили (на её деньги) большую тетрадь для рисования, в которой каждый толстый лист был переложен листочками шуршащей папиросной бумаги. Купили шестигранный карандаш с золотым тиснением «Иоганн Фабер». Купили мягкую резинку с зайчиком на мягком белом боку.

Маша сказала, что учитель придёт завтра, в пять часов. К одиннадцати часам утра я всё приготовил и стал ждать учителя. День тянулся медленно. Наконец ровно в пять часов кто-то постучался, я кинулся к двери и увидел… того самого художника в панамке, с которым мы с Машей познакомились около «обвала». Оказывается, это с

нимМаша договаривалась насчёт уроков, это

егоона называла своим знакомым из художественного училища.

Сейчас на нём была чёрная куртка, испещрённая мазками разных цветов, мятые брюки, а вместо панамки — чёрная форменная фуражка. Он вежливо поклонился. Маша покраснела и вышла из комнаты. Папа с мамой тоже вышли, чтобы нам не мешать. Я показал учителю тетрадь, резинку и карандаш. Он всё похвалил и перочинным ножом стал чинить карандаш. Как он его очинил! Длинно, остро, аккуратно! Таким карандашом можно всё, что угодно, нарисовать!

Учитель усадил меня, откинул с первой страницы стелющийся папиросный лист, и передо мной возникла белая, чуть шероховатая бумага. Учитель осторожно наметил на ней восемь точек — четыре пониже и четыре повыше. Потом он велел мне соединить их между собой.

Дрожащей рукой я стал соединять эти точки. Рука не повиновалась — линия получалась кривая и волосатая: я никак не мог попасть в точку и всё проезжал мимо. Учитель помогал мне.

Потом, когда все точки были с грехом пополам соединены, я спросил срывающимся от волнения голосом:

— А-а что это такое? Домик?

— Это, — ответил учитель, — куб.

— Куб?!

— Да, молодой человек, это куб. А потом мы будем с вами рисовать пирамиду, конус и параллелепипед.

Я выронил карандаш. Я хотел спросить: а как же море, и лодки, и берег в голубом тумане? Разве мы их не будем рисовать? Ноя не решался задавать вопросов учителю и молча смотрел на куб сквозь слёзы, которые я старался скрыть.

В шесть часов Маша вошла в комнату. Я кинулся к ней. Она положила свою прохладную руку на мой затылок и приветливо улыбнулась учителю.

— Сегодня мы рисовали куб, — сказал учитель, — а завтра будем рисовать параллелепипед… Вы не собираетесь в город, мадмуазель Маша?

— Собираюсь…

Они ушли. Мама спросила: — А когда следующий урок?.

Я ответил:

— Никогда следующий урок… Я не хочу пара… паралеле… — Я не мог выговорить трудного слова и заплакал.

На этом уроки закончились. Учитель больше не приходил. Вернее, он приходил, только не ко мне, а к Маше. И через месяц она вышла за него замуж и ушла от нас навсегда.

Так этот весёлый человек в серой панамке, в испещрённой красками куртке забрал у меня мою Машу, мою первую любовь, а мне оставил только кривой волосатый куб под шуршащей папиросной бумагой.

А кто во всём виноват? Конечно, я сам. Не подбеги я тогда, на берегу, к этому человеку, Маша бы с ним не познакомилась и, возможно, до сих пор была бы со мной.

Так оборвалась моя первая любовь. Зато с особой силой вспыхнула моя вторая любовь — любовь к живописи, которая тоже доставила мне немало и сладких и горьких минут.

БЕЛОСТОКСКИЕ ПУГОВИЦЫ

Когда я где-нибудь вижу большие, выпуклые металлические пуговицы, мне вспоминаются пуговицы из Белостока. Белосток — это город на западе России. Я уж не помню, как мы попали туда. Мне тогда было лет восемь. В те годы наша семья без конца кочевала. Только приедем куда-нибудь, только обживёмся, а папа уже говорит: — Что-то мы с вами здесь засиделись! Пора и честь знать. Мы укладывали наши «бебехи», взгромождались на извозчика, и — «ннно» — на вокзал, и — «ту-ту» — в другой город. Так мы колесили из Сморгони в Вильну, из Вильны в Варшаву, из Варшавы в Хотин, из Хотина в Одессу, из Одессы в Белосток… В чём была причина нашей непоседливости, я толком не знаю. Я тогда этим не интересовался. Моё дело было игрушки, книжки, конфеты, хлеб с маслом. А где папа берёт хлеб, где — масло, над этим я не задумывался. Частые сборы, укладка, увязка узлов — всё это было делом хлопотливым. Были узлы папины, были — мамины, были — мои, были узелки с посудой, с едой, с игрушками… Папе это надоело, и вот он отправился на рынок и приобрёл огромную корзину — размером с кровать. Вопрос укладки был сразу решён. Мы просто бросали в корзину всё без разбору: и папины вещи, и мамины, и мои, и посуду, и тряпки, и книги. Корзина поглощала всё. Потом мы сё запирали, водружали на тележку и она отправлялась на вокзал. А мы с пустыми руками, налегке, шествовали за ней тихо, чинно, благородно, как сказали бы сейчас — культурно. Так мы перебирались и из Одессы в Белосток. Мы приехали поздно вечером и долго шли за корзиной по длинным, узким чужим улицам. Наконец папа сказал; — Стоп! Кажется, здесь. Мы остановились возле мрачного дома с тёмными окнами. Над воротами висел фонарь со свечой. В стенке фонаря была вырезана светящаяся надпись: «Почтовая улица, дом Кириченко». Навстречу нам вышел сам Кириченко. Он кивал лысой головой и повторял: — Проше пана! Проше пана!.. Меня он похлопал по плечу и сказал: — Гарный хлопец! Прямо козак… Через минуту мы очутились в большой, совершенно пустой комнате: ни стола, ни стула, ни кровати — ничего. Папа с тележечником втащили корзину. Зажгли свечу. Стало чуть веселее. Мне постелили на корзине, и я сразу заснул. Проснулся я рано и первым делом выбежал во двор. Ведь это очень интересно очутиться на новом месте, посмотреть, какие здесь люди, что они делают, как тебя встретят… И вот я во дворе. Кругом грязные, серые стены. Посреди пруд. Вода в нём черна, как тушь. За ним под навесом сидят какие-то дети. Пригляделся, вижу — это девочки, две девочки. Я никогда не разделял мнения мальчишек, что девчонки — это презренные существа и что нечего с ними разговаривать. Я подошёл к ним поближе. Они сидели на куче тряпья. Одна была постарше, чёрненькая, с косами. Другая — поменьше, румяная и худая, с синими глазками и светлыми кудряшками. В руках у девочек были длинные, как журавлиный клюв, ножницы. То одна, то другая поминутно нагибалась, доставала из кучи какую-нибудь ветошь, срезала с неё пуговицы и бросала их в коробку, а ветошь отбрасывала в сторону. Так всё время без передышки: ножницами «чик» — пуговица «звяк»; ножницами «чик» — пуговица «звяк»… Счастливые девчонки! В Одессе у самого богатого мальчишки, у Мишки Яновского, не было столько пуговиц. Тут были и тяжёлые литые «тумбаки», и светлые офицерские с орлами, и оловянные солдатские, и костяные с двумя дырочками и с четырьмя, и кокосовые, и перламутровые — всякие… Я с завистью смотрел на всё это богатство. Потом я не удержался и спросил: — Это всё вам, да? Чёрненькая девочка искоса посмотрела на меня и, не переставая работать ножницами, сказала: — Нам? Так нам, как тебе! — А кому же? — «Кому-кому»! Пану Кириченко — вот кому! Я удивился. Зачем взрослому дяде, пану Кириченко, пуговицы? В Одессе в пуговицы играли только ребята. А здесь, видно, и взрослые, что ли, играют. — А вы с ним играли? — спросил я. — Как он играет? Девочки разом подняли головы и уставились на меня. Ножницы перестали было звякать, но через минуту опять послышалось «звяк-звяк»… — Ты что, новенький? — спросила старшая. — Ага! — Откуда? — Из Одессы! — А где это — Одессы! — Там… Далеко. Там хорошо. Там море. Главное — море! Вы даже не знаете какое. Называется Чёрное море. Вот такое!.. — Я широко развёл руками. — А у вас есть море? — У нас, — отозвалась девочка, — есть. Вот! — Она показала на пруд. — Тоже чёрное… Правда, Лудвига? Беленькая девочка засмеялась. Вдруг её смех перешёл в кашель. Она нагнулась, прикрыла рот тряпкой и с трудом проговорила: — Ну, Ядя, ну не смеши меня! Ты же знаешь, какая я смешливая. Когда она успокоилась, я спросил: — А можно мне одну отрезать? — Ну на! — сказала Лудвига и протянула мне тряпку с пуговицами и ножницы. Я увидел у неё на руке под большим пальцем красный вдавленный рубец — след от ножниц. Я взял пыльную тряпку и стал поддевать концом ножниц пуговичное ушко, но дело не ладилось. Лудвига снова засмеялась и закашлялась: — Ох ты, Одесса, медведь, смотри! Она лязгнула ножницами и вмиг отхватила литую генеральскую пуговицу с орлом. — А можно мне её взять? — спросил я. — Можно. — Насовсем? — Ну да! Я обрадовался и выпросил у девочек с дюжину замечательных пуговиц. Если б одесские мальчишки увидели сейчас мои сокровища, они бы лопнули от зависти! — Хватит вам резать, — сказал я. — Давайте играть в пуговицы. Я вас научу по-одесски… — Ой, нет! — сказала Ядя. — Некогда же. Нас пан прогонит! — Ага, прогонит! — подтвердила Лудвига. — И ты уходи. А то он увидит и, ох, как ругаться будет!.. Я с полным карманом пуговиц отправился домой. Дома я узнал, что в Белостоке много суконных фабрик. В дело идёт не только шерсть, но и всякое старое тряпьё. С него только надо, конечно, срезать все пуговицы. У нашего пана Кириченко тоже была своя фабрика. Вот почему пруд у нас во дворе был чёрен, как сажа. В него спускали воду из красильного цеха. Я каждый день убегал к Яде и Лудвиге. Когда мама узнала об этом, она сказала: — Яша, не ходи туда. Там всякое грязное тряпьё неизвестно откуда. Ещё подцепишь какую-нибудь болезнь. — Не подцеплю! — Нет, нет! Дай слово, что не будешь ходить. Я дал маме слово, но мне трудно было его сдержать. Мне было скучно без Яди и Лудвиги. Я подходил к ним, правда, не так близко и издали, на почтительном расстоянии, рассказывал им об Одессе: о море, о лодках, о чайках — обо всём хорошем, что я там видел. Когда мамы не было дома, я подходил к девочкам ближе, а когда она бывала дома, я держался подальше от навеса. Чуть она выглянет в окно, я отскакивал от девочек. Они смеялись. Лудвига приговаривала: — Смешной ты! Не смеши меня, не смеши! Потом мама всё-таки узнала, что я нарушаю её запрет и, как сказали бы сейчас,

общаюсьс резчицами пуговиц. Она сказала об этом папе. Дело кончилось тем, что папа нашёл другую комнату. И в один прекрасный день мы побросали все наши вещи в корзину, взгромоздили её на очередную тележку и переехали на другой конец города. Я долго не был на Почтовой. Только примерно через полгода я снова попал туда. К тому времени я уже знал немало улиц и ходил по городу один, как большой. Вот знакомый двор. Вот чёрный пруд, вот навес. Под ним на груде тряпья по-прежнему сидяг обе девочки. — Здрасте, Ядя! Здрасте, Лудвига! — закричал я издали. Они не ответили. Я подошёл к ним поближе и понял, что ошибся. На месте Лудвиги сидела совсем другая девочка — с длинным носом и мохнатыми бровками. — Ну здрасте, Одесса! — сказала Ядя. — А где же Лудвигочка? — спросил я. Ядя молчала. Новая девочка тоже молчала. Только слышно было, как позвякивают их ножницы. Часто-часто у Яди и реже у новенькой. — Где же она? — повторил я. — Лудвиги нет, — сказала Ядя. — Я вижу, что нет. А где же она? — Она… Ну что ты, не знаешь!.. Она умерла! — сказала Ядя и бросила отрезанную пуговицу в коробку. — Как — умерла?! — закричал я. — Насовсем? Я тогда ещё не очень ясно представлял себе, что такое смерть. — Конечно, насовсем… — сказала Ядя. — Какой ты глупый, прямо даже странно! Она опустила голову и стала рыться в тряпье. Новая девочка сказала: — Что ты пришёл её расстраивать. Тебе сказали, и всё. Я молча смотрел на девочек. Мне не верилось, что больше нет на земле Лудвиги, нет её кашля, нет её смеха, нет её глаз и кудряшек. Тут на крыльце появился пан Кириченко. Он увидел меня и крикнул: — А ну геть, козак, отсюда, не мешай! Я медленно через весь город побрёл домой. Дома я нашёл тяжёлые, литые пуговицы с орлами, которые подарила мне Лудвига. Их светлый блеск напомнил мне блеск её глаз. Я спрятал пуговицы под кровать и долго не прикасался к ним. Мне долго было жаль девочку Лудвигу. Ну, а потом это незаметно прошло. Вот и всё про белостокские пуговицы.

ДЯДЯ ЕФИМ

В тринадцатом году мы жили в Вильне. Вдруг приходит телеграмма:

ПРИЕЗЖАЙТЕ СВАДЬБУ ТЁТИ ОЛИ

Мы все принарядились и поехали в родную Сморгонь на свадьбу. Тётя Оля была маминой сестрой. Она была гораздо старше мамы, но долго не выходила замуж. И вот наконец это радостное событие наступило. Жених оказался весёлым, бравым, усатым парнем с буйной шевелюрой. Он работал закройщиком. Его звали Ефим. Но я, конечно, называл его дядя Ефим. Была пышная свадьба. Было много гостей. Специально приглашённый музыкант пиликал на скрипочке. Дядя Ефим пил вино, поминутно вытирал толстые усы, встряхивал шевелюрой и пел, прихлопывая в такт большими, красными руками:

Веселей, народ, пляши!

Молодые хороши!

А тётя Оля не сводила с него глаз, в которых так и светилось, так и лучилось счастье. В общем, была хорошая свадьба. Потом мы вернулись в Вильну. А через год, уже в четырнадцатом, мы поехали в Варшаву — вернее, в местечко под Варшавой, которое называлось Воломин. Неподалёку от нас проходила железная дорога. Мне тогда было девять лет. Я целыми днями бродил по шпалам и собирал железнодорожные билеты. Зачем я это делал — до сих пор не понимаю… Бродить по шпалам можно было без особой опаски. Поезда шли редко. Трижды в день — дальние курьерские из Москвы и Петербурга. Они спешили за границу — в Германию, во Францию и другие незнакомые, загадочные места. Наш домик стоял в лесу. По вечерам мы собирались у керосиновой лампочки и ждали папу. Он работал в Варшаве и каждое утро на поезде уезжал туда, а вечером возвращался. А воскресные дни он проводил с нами. Однажды, когда мы с папой гуляли по лугу вдоль железнодорожной насыпи, я вдруг увидел, как из-за дальнего леса вынырнула громадная белая рыбина. Она была похожа не то на акулу, не то на кита. Она медленно плыла по небу — огромная, страшная, безмолвная. К её белому брюху было приделано нечто вроде вагончика с окошками. Я закричал: — Папа, папа, смотри! Что это, такая страшная? Папа поднял голову: — Это дирижабль. Ну, цеппелин. Наверное, немецкий. — А что значит цеппелин? — Это фамилия такая, граф Цеппелин! А дирижабль — значит управляемый, от слова «дирижировать», «управлять». Мой папа всё на свете знал. Мы с ним молча следили за цеппелином, который не спеша плыл по синему небу. Что-то было зловещее, пугающее в этом беззвучном полёте. — А жутко на него смотреть, — признался я. Я думал, что папа высмеет меня, скажет: «Ну, пустяки, нет жуткого», но он, задумчиво глядя на белобрюхую рыбину, сказал: — Да, хорошего мало, сынок, мало… — А почему она здесь летает? Что ей здесь надо? — Да уж наверное что-нибудь высматривает, — ответил папа. На душе стало тревожно. Так прошло несколько дней. Те дни были особенными. Все взрослые то и дело хватались за газеты, искали в них телеграммы, обсуждали убийство в каком-то Сараеве, толковали о каком-то студенте, который убил какого-то эрцгерцога. Я в этом во всём мало разбирался. Но вот один раз приехал папа из Варшавы — приехал днём, раньше времени, когда мы его совсем не ждали. Он был очень бледный, взволнованный. Он обнял маму, посадил моего маленького братишку к себе на колени и ухитрился как-то ещё взять на руки мою двухлетнюю сестрёнку. Так, собрав нас всех вокруг себя, он сказал: — Плохо дело, ребята! Война! Воина? А что за война? — спросил я. — Не дай бог тебе узнать! — ответил папа и поцеловал меня в макушку. Он это делал очень редко. Мы все задумались. Чем обернётся для нас война? Как она себя покажет? Она сразу же дала себя почувствовать. В тот же день но нашей тихой железной дороге началось неслыханное движение. Один за другим спешили на запад эшелоны с новобранцами. Они шли утром и вечером, днём и ночью, круглые сутки. Я засыпал под стук колёс, проносившихся где-то неподалёку в ночной темноте… А когда просыпался, снова слышал однообразное постукивание: тук-тук, тук-тук, тук-тук… Днём я убегал к насыпи. Билетов я уже не собирал — не до того было. Я встречал поезда с новобранцами. Это были длинные товарные составы. Двери теплушек были открыты настежь. В теплушках на нарах тесно сидели новобранцы. Часть сидела в дверях на полу, свесив ноги наружу. Во всех теплушках играла гармошка и надрывались пьяные голоса:

Последний нонешний денёчек

Гуляю с вами я, друзья,

А завтра рано, чуть светочек,

Заплачет вся моя семья.

Новобранцы были одеты ещё в своё: в засаленные косоворотки, в рваные пиджаки, в лапти, в худые сапоги. Они должны были надеть форму поближе к фронту, где-то за Варшавой. Это были деревенские и фабричные парни, оторванные от сохи, от станка, от работы, от семьи… Эшелоны шли так часто, что пригородные поезда и вовсе отменили. И папе приходилось теперь шагать в Варшаву на работу пешком — пятнадцать вёрст туда и пятнадцать обратно. Мы его ждали на террасе до глубокой ночи. Мотыльки летали вокруг лампочки. Мы вглядывались в темноту. Так проходили часы. Мама говорила: — Спать ложись! Хватит! Я тёр слипающиеся глаза. — И ты ложись! — Я не лягу, пока не дождусь! — И я не лягу! Мы сидели и ждали. Кругом было тихо, все спали, и только было слышно, как на путях стучали без конца колёса: тук-тук, тук-тук… Наконец уже далеко за полночь раздавались знакомые усталые шаги, и из темноты возникал папа — измученный, покрытый пылью после целого дня работы и трёх часов пешего хождения. Иа сердце сразу становилось легче: папа здесь, папа пришёл — значит, всё будет хорошо. Рано утром он опять уходил в Варшаву, а мы отправлялись к железной дороге встречать поезда. Они по-прежнему шли один за другим, а цветы на лугу — пушистые одуванчики и крупные жёлтые лютики, — казалось, кивают им своими головками, прислушиваясь к песне:

Заплачут братья мои, сестры,

Заплачут мать и мой отец…

Однажды один эшелон замедлил ход, пошёл всё тише, тише, а потом и вовсе остановился. Он стоял посреди поля. Видно, впереди скопилось много поездов. Это было очень необычно. Теплушки, которые до сих пор только пробегали мимо нас и казались такими неясными, неуловимыми, — вот они стоят, точно дома. Из них стали выпрыгивать новобранцы. Они разминали косточки после сидения в тесном вагоне, они толкались, боролись, кувыркались в мягкой траве. Дело было в начале августа; трава стояла высокая, душистая; её никто не косил. Мы держались в стороне. Мы немного опасались этих бесшабашных парней. Вдруг один из них, худой, обросший бородой, с острой голой головой, в рваном пиджаке и худых штиблетах, направился к нам. Я прижался маме, а мама притянула к себе младшего братишку. А новобранец всё шёл к нам. Мама отступила на шаг, потом вскрикнула и кинулась вперёд. Мы растерялись, но побежали за ней, памятуя одно: где мама — там и мы. А мама всё бежала навстречу новобранцу, крича: — Ефим! Ефим! Какой же это Ефим! Тот красивый, весёлый, с шевелюрой. Я с трудом узнал его. От прежнего у него остались только усы. Он обнял нас: — Я знал… я знал, что вы где-то здесь. Но я не знал, что эшелон остановится. — Когда тебя взяли? — спросила мама. — Сразу же… Ведь у меня красный билет. — Как Оля? — Ну что Оля? Плачет Оля! Дядя Ефим потёр своё поросшее щетиной лицо. Его товарищи по теплушке окружили нас. Один, с гармошкой, сказал: — А ну, сударушка, попляши с нами! И завёл:

Барыня, барыня,

Барыня-сударыня.

Но тут загудел паровоз. Новобранцы поспешили к эшелону. Дядя Ефим стал нас торопливо целовать. Я сказал: — Дядя Ефим, оставайся с нами! — Нельзя, сынок, — ответил он, — надо воевать. — За кого? — с горечью сказала мама. — За царя! — крикнул дядя Ефим и побежал к поезду. Когда состав тронулся, мне показалось, что колёса подхватили и застучали: «За царя, за царя…» Новобранцы на ходу прыгали в теплушки, наваливались животами на высокий порог, помогая друг другу. Дядя Ефим тоже навалился животом, подтянулся, и вот он уже стоит в дверях и машет нам рукой. Мы побежали за поездом. Вдруг дядя Ефим сорвал с себя пиджак и кинул его на шпалы, на щебень. — Возьмите! — крикнул он. — Мне там ни к чему… Вернусь — заберу! Я подобрал пиджак. Поезд ушёл. Мы долго глядели ему вслед. Потом пошли домой. А поздно ночью мы с папой стали рассматривать пиджак и нашли там в одном кармане карточку тёти Оли. Она была очень весёлой. Видно, снята была в день свадьбы. В её глазах так и лучилось, так и светилось счастье. В другом кармане мы нашли красный листочек. Это и был красный билет. Там было написано: «Явиться в первый день войны». Мы хотели переслать карточку и красный билет дяде Ефиму на фронт, по не успели. Через неделю мы узнали, что он погиб в первом же бою где-то в Галиции, под Львовом. Больше я не ходил встречать эшелоны. Мне было жалко смотреть на новобранцев. Но я всё равно слышал, как днём и ночью неподалёку на путях стучат колёса, будто выговаривают:

Явиться… Явиться… Явиться…

За царя… За царя… За царя…

ЗА КИПЯТКОМ