|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Желязны Роджер :: Сименон Жорж :: Картленд Барбара Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Улики :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Омен. Последняя битва. :: По заданию преступного синдиката |

Кеес Адмирал ТюльпановModernLib.Net / Сергиенко Константин / Кеес Адмирал Тюльпанов - Чтение (Ознакомительный отрывок) (стр. 3)

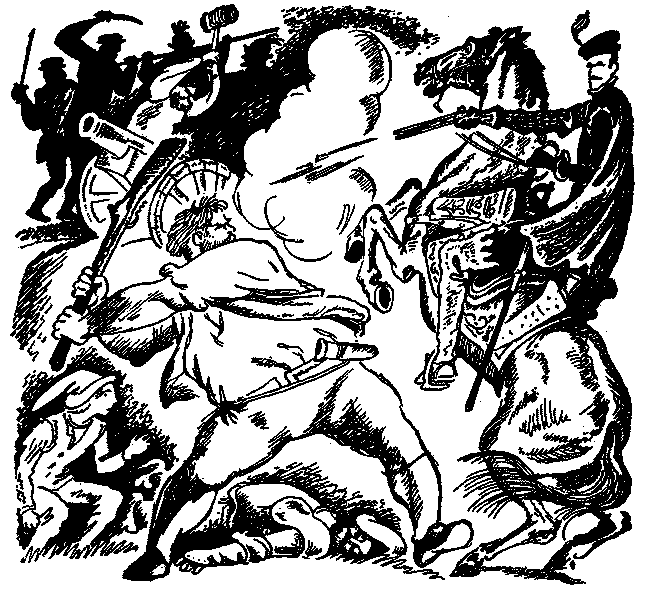

– А, это ты, Кеес, – сказал Слимброк. – Я на тебя не сержусь, чего не бывает. Где эта миленькая девочка? Веди-ка её сюда. Дам и тебе целый флорин. – Почтенный горожанин, – сказал Караколь, – зачем мне твои флорины? Она мне, может, как родственница… – А мне будет дочка, – сказал Слимброк. – О том и речь. Научу её прясть, сбивать масло… Караколь засмеялся и щёлкнул пальцами. – Чего смеешься? Разговаривать её научу. Ты ведь сказал, что она молчит всё время? – Конечно, молчит. – Караколь улыбался. – Зачем тебе такая? – Люблю молчаливых. Так что, по рукам? – Почтенный горожанин… – Караколь перешёл на шепот. – Что-что? Ты чего зашептал? – Тсс… – Караколь приложил палец к губам. – Девочка очень дорогая, из хорошей семьи, понимаешь? – Эх… – Слимброк скривился. – Наверное, украл ребенка?.. Да ладно, не моё дело. Пятнадцать флоринов. – Тысячу. – Что ты сказал? – Я говорю – тысячу золотых флоринов, – прошептал Караколь. – Ни монетой меньше. Слимброк просто оцепенел. Даже язык у него не сразу заворочался. – Да вся моя мастерская не стоит тысячи золотых флоринов! Ты что, спятил? А, шутишь… Ну ладно. Теперь ты не получишь и одного серебряного, запомни! А про девочку ещё поговорим… И он ушёл недовольный. Я побежал к Эле. Но в саду её не было. Мы обыскали весь дом, пока не нашли её на самом чердаке. Как только она туда забралась! Эле пряталась за старой бочкой, в которой отец сушил на зиму торф. Она испугалась, когда я стал тащить её вниз. И тут первый раз услышал, как она говорит по-голландски: – Нет, нет! Не хочу. Огневик. ВЫЛАЗКА Почему она так боялась Слимброка, мы до конца не выяснили. Может, путала с другим человеком? Она показывала на огонь, потом на волосы. Значит, человек тот был рыжим. А Слимброк чёрный как головешка. Кое-как я понял, что рыжий тот, Огневик она его называла, неприятный человек. Он даже вроде бы кого-то убил. Но я сказал Эле: «Не бойся никаких рыжих-конопатых, мы их колотили и будем колотить. Нечего трястись по разным пустякам, тем более что Слимброк не рыжий. Просто хотел, чтобы ты всю жизнь щипала его дохлых овец. Вот так-то». Днём я залез на Коровьи ворота и вместе со Сметсе Смее смотрел на испанцев. – Шестьдесят два редута, – сказал Сметсе. – А пушки ещё не считал. Интересно, какие у них пушки? На приступ они не пойдут, учёные после Хаарлема. А всё равно дураки. Я бы пошёл на приступ. Кому у нас воевать? Пять рот городской стражи да рота гёзов. – А твои толстяки? – сказал кто-то. – Да вы их мясом закидаете. Хо-хо! – «Хо-хо»! – передразнил Сметсе. – Зря ты гогочешь. Ребята у меня что надо. Да и сам я не промах, два года воевал в гёзах. Вместе с адмиралом де Люме брал приступом Брилле. Отчаянный человек, не попадись ему под руку! В живых никого не оставлял. За это, говорят, и снял его Молчаливый. Сметсе принялся рассматривать редуты. – Сегодня ночью, Кеес, толстяки идут на дело. Пушки надо заклепать испанцам, хлеба, мяса отбить, а то своего мало. Клянусь Артевельде, мы им устроим ночку, какую ведьмы не знали! Я попросил: – Возьмите меня, Сметсе! Он хлопнул меня по спине. – Ты ловкий парнишка, но дело опасное. Сам посуди, мы тащим тяжелые молоты, какие тебе от земли не поднять. Одни заклепают замки, другие расправятся с караулом. А ты что? Будешь смотреть? Это не фарс в риторическом клубе, могут ведь и прихлопнуть ненароком! Так что терпи, парень, придёт и твоё время. Я пошёл домой и даже с Эле не разговаривал. Михиелькину Дал затрещину, просто так, ни за что, а Караколю сказал: – Мы жалкие трусы. Люди воюют, а мы сыр едим. Но вечером пришёл Сметсе и отозвал меня в сторону: – Ладно, Кеес, есть тебе дело. Такая, понимаешь, загвоздка. Все мои парни уж больно здоровы и неповоротливы. Нужен нам человек, который проползёт по траве вдоль испанских постов и скажет, как они расставлены. Бес ведь их знает, где они торчат ночью. Костры могут быть приманкой. Может, у них засада прямо за мостом. Мы ведь рассчитывали на тощего Вастеле, но он наложил в штаны и сказал, что не входит в «Общество толстяков». А ты проползешь – и сразу назад, легонькая прогулка, только живот намочишь… Ночью слегка приотворили крепостную калитку, и я оказался за стеной. Темнотища… матерь божья риндбибельская! Только вдали полощутся жёлтые испанские костры… Ну, скажу вам, натерпелся сначала я страха! Хотел даже вернуться. Руку себе укусил, чтоб не расхныкаться… На маленьком плотике перебрался через ров и минут пять лежал в траве, приглядывался. Трава мокрая, как после дождя, стало трясти от холода. Ну, думаю, адмирал, неужели ты как тощий селедочник Вастеле? А потом думаю: хитрый Сметсе, небось не хотел возить по траве пузом. Пойду и скажу им: сами ползите. Бррр, адмирал, а как же на море в бурю? Тут хоть земля твердая. И кто тебя заставлял? Сам напросился… А если испанец где-нибудь рядом? Схватит тебя за шиворот – и нож в спину… Тихо кругом. Мало-помалу я успокоился. Даже трясучка прошла, хоть и рубашка была мокрая. Некоторое время я полз, а потом вообще встал и пошёл, – правда, пригибался. Думаю, если я ничего не вижу, то и меня не видит никто. Чудное дело темнота! Сначала её боишься, а потом даже приятно, как будто в шапке-невидимке. Поближе к кострам я так осмелел, что просто шагал, как на прогулке, даже руки в карманы засунул. Чуть было не засвистел свою песенку: «А где наш Филипп, испанский король…» – но вовремя одумался. А когда от костра крикнули: «Эй, Руфеле!» – я сразу хлопнулся на землю и рук в карманы уже не засовывал. Разглядел я эти костры. У каждого по два человека. А ещё один ходил туда-сюда, от одного костра к другому. В темноте за кострами виднелись палатки, хорошая вспышка иногда их освещала. Большие палатки, но сколько в них солдат, угадать я, конечно, не мог. Назад я бежал вприпрыжку. Споткнулся, чуть не упал, пошёл потише. Вот что я вам скажу: главное – пересилить собственный страх. Потом самому приятно: ничего на свете не боишься. Толстякам я сказал, что нет никакой засады, а караулы стоят у костров. – Так, – пробормотал Сметсе Смее. – Значит, у них всё по-старому. Ну ладно, щёлкали мы такие орешки. Ты, Кеес, оставайся в городе. Молодец, настоящий разведчик. Хотел я ему сказать, что могу и больше – пальнуть, например, в испанца, но меня уже не слушали. Ворота открыли, толстяки вразброд пошли на мост. Кто босиком, кто в шерстяных носках, чтобы потише. Блестели клинки, оружейные дула. Трактирщик Бибулус тащил на плече огромную кувалду. Наверное, если трахнуть такой, вся пушка развалится. Ну ладно, думаю, посмотрим, на что ещё способен Адмирал Тюльпанов. И тихо так выскользнул за толстяками. Сотню шагов они шли в полный рост, потом пригнулись. Я думал: неужели, как на прогулке, мы подойдём к испанцам и зададим им трепку? Жалко, нет со мной пистолета: Сметсе велел оставить дома. Только я так подумал, как слева полыхнуло пламя, грохнуло россыпью, раздался истошный вопль: – Тревога! – Вперед! – закричал Сметсе Смее. – Живее на пушки! Питер и Сандер, прикрывайте фланги! Такое тут началось! Я отлетел в сторону, потому что рядом пальнули из мушкета. Толстяки с воплем и визгом бросились на костры. Как только большие люди могут так истошно кричать! – Ия-я! За гёзов! Лупи! А-а-иа! Кроши! Раздался звон, тупые удары, метался оранжевый свет и чёрные тени. Кто-то вопил: «Святая Мария! О Иисус!..» Бум! Бам! Бац! Блим!.. – Пушки! – кричал Сметсе. – От пушек их, Сандер! Куда, куда ты, сатана! Назад! Назад, говорю, оставь его, Питер! К пушкам отступай, к пушкам! Я заметался. Сначала отскочил в темноту, но наступил на раненого, и тот замычал. А тут в свете костра увидел Сметсе Смее. На нём висело целых два солдата. Вернее, одного он держал за шею, а другой пытался схватить за горло его. – Ммых… – пыхтел Сметсе и тряс солдат. Я вскочил и схватил одного за ногу. Не знаю, как получилось, просто что-то подбросило меня с земли. Тот взвизгнул и обернулся. Тут Сметсе отбросил второго, а этого ударил по темени лбом, боднул, как хороший бык. Брук! – вот так стукнуло, и солдат покатился на землю. Ох и голова у Сметсе – наверное, железная! – Как орешки! – крикнул он и обернулся, по лбу его текла кровь. – Ты, Кеес? Ну я тебе покажу, разбойник! Домой, домой возвращайся! Он что-то поднял с земли и пропал в темноте. Я снова услышал его голос: – Давайте, давайте, ребята! Сейчас подойдут солдаты! Палатку спали, Сандер! Ту, что подальше от пушек. Там поджидай рейтар, отвлеки их, Сандер! Раздавались глухие удары, как будто били в замотанный тряпкой колокол: должно быть, корёжили пушки. Но тут подоспели валлоны – наверное, целый батальон. Они теснили нас молча и не особенно яро, но их было больше. За ними двигался всадник на чёрном коне. Он отъезжал, как только возле начиналась схватка. Потом пропадал в темноте и появлялся с другой стороны, наблюдая за боем. Раза два он что-то резко крикнул, и по его команде солдаты то отступали, то смыкались и шли вперед. Я снова увидел Сметсе. Приложив ладонь козырьком, он смотрел на всадника. – Эй! – закричал он. – Старый знакомый! Не вы ли это, дон Рутилио, Рыцарь с Кислой Рожей? Всадник обернулся, и в ту же секунду хлопнул пистолетный выстрел. Я даже удивился, как быстро пальнул этот конник. А то уж я думал, что он не любитель сражаться, потому и держится сзади. Сметсе даже ойкнул, потому что пуля цвикнула у него над головой. – Брось-ка, сеньор! – закричал Сметсе. – Слезай лучше с коня, да попробуем пешими. Уж больно часто ты стал мне попадаться. Видно, сам чёрт носит тебя по Голландии. Ссадить бы тебя для порядка! Но всадник и не думал слезать с коня. Он двинулся прямо на Сметсе, держа в руке второй пистолет. А Сметсе стоял с одним кинжалом, и видно было, что ему несдобровать. Я увидел на земле мушкет и потащил его к Сметсе. Тяжеленная штука, как только из него стреляют? Сейчас Сметсе покажет этому Рыцарю с Кислой Рожей. – Лопух, – сказал запыхавшийся Сметсе. – Он не заряженный. А всадник уже поднимал пистолет.

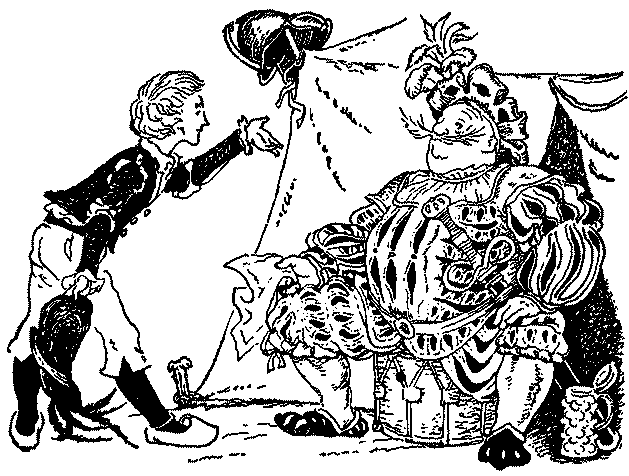

Тогда Сметсе схватил мушкет поперек, за дуло, и размахнулся им, как соломинкой. Ну и силища у кузнеца! Бах! Всадник выстрелил, и в то же мгновение брошенный Сметсе мушкет ударил его прикладом в грудь. Конь вздыбился, а старый знакомый Сметсе взмахнул руками. Вспыхнул костер, на мгновение я увидел бледное лицо дона Рутилио, а потом он полетел в темноту. – Отступаем, ребята, отступаем! – кричал Сметсе Смее, держась за плечо. Валлоны ослабили натиск. Быть может, им не хотелось кидаться за нами в темноту, а может, они растерялись, когда упал их командир. Толстяки отходили кучной толпой, пыхтя и размахивая оружием. Раненые ковыляли в середине, некоторых несли. – Отчаянный ты парень, Кеес, – сказал Сметсе Смее. – Чего ж ты проглядел заставу? Это они в нас палили. Я сказал, что не было никакой заставы. – Ну ладно, – сказал Сметсе Смее. – Быть может, это контрольный дозор. Он проверяет посты вокруг Лейдена. – Ты ранен, Сметсе. – Пустяки, царапина. Кабы не твой мушкет, была бы во лбу дырка. Дон этот стрелять умеет. Конь его дернулся, вот и промазал. – А кто это, Сметсе? – Старый знакомый. Я встретился с ним в Ловенштейне. Потом, когда брали Брилле. Красавчик. Зовут его Рыцарь с Кислой Рожей, а он обижается. Ты видел, как я его ссадил? – Видел, Сметсе! – Но он, брат, тоже понаставил на мне отметин. Сегодня вот плечо оцарапал. Ловкий, подлец. Видел, как он в меня пальнул? Стреляет на двадцать шагов без промаха. Кабы не лошадь… Да шут с ним!.. Какие у нас потери? В эту ночь мы оставили у испанцев шесть человек. Четырнадцать было ранено. Мы заклепали три пушки, два фальконета и, как подсчитал Сметсе, положили не меньше двух дюжин рейтар и валлонов убитыми и ранеными. Что там случилось с доном Рутилио, было неясно, а Сметсе хотелось бы знать. Мне кажется, таким мушкетом можно прибить и буйвола. Но Сметсе сказал, что дон Рутилио всегда носит на груди панцирь. К БОЮ, ТЮЛЬПАНЫ! Прошло несколько дней. Я был на седьмом небе от гордости и всем говорил, что скоро устрою вылазку сам. Караколю это не нравилось, он говорил, что мальчишки не должны воевать по-настоящему. Интересно, а что должны делать мальчишки? В куклы, что ли, играть? Ходил я, ходил и решил всё-таки, что пора собирать тюльпанов. Неудобно ведь адмиралу без армии. Позвал я Эле и Караколя, Боолкин и Михиелькина, бойцов наших Пьера и Помпилиуса, усадил всех вокруг цветка и сказал: – Это цветок, какого вы в жизни не видели. А называется он тюльпан. Правда, красивый? Все согласились. А Помпилиус понюхал и хотел даже съесть, пришлось ему сделать выговор. – Нечего нам болтаться без дела. Объединимся в «Военное Братство тюльпанов». Чем мы хуже разных фиалок, лилий и толстяков? Первыми вступили в «Военное Братство тюльпанов» Боолкин и Михиелькин. Потом Эле, Пьер и Помпилиус. Караколь всё думал, говорил, что лучше бы просто «Братство тюльпанов», а потом махнул рукой и сказал, что теперь ему всё равно, потому что вся жизнь кувырком. Так что вступили все, ну, а я, как вы знаете, был уже там адмиралом. – Пока нас семеро, – сказал я. – А будет семь тысяч. Михиелькин сказал, что хорошо бы завоевать какое-нибудь отдельное герцогство или графство. Но я ответил, что, пока не выгоним испанцев, об этом и думать нечего. Потом мы устроили военный совет, на котором Помпилиус так захрапел, что покраснел даже Пьер. В общем, мы ничего особенного не решили на этом совете, постановили только готовиться к бою. А Караколь всё махал рукой и говорил, что можно и не готовиться, потому что всё равно жизнь кувырком. Вообще последние дни Караколь только и делал, что вздыхал да вспоминал свою Эглантину. Я посоветовал не слишком-то о ней печалиться. Видали мы таких! Конечно, спасибо ей, что надавала разной еды, но раз уж влюбилась в испанца, значит, с нами не по пути. Я предложил Караколю написать углём на её стенке что-нибудь похлеще, например, такое: Эглантина, ты свинина, а испанец твой дубина, тури-дури-дурадас, наплевали мы на вас! Но Караколь сказал, что это грубо. Ладно, его дело пусть вздыхает. Затеял я было учение тюльпанов, но тут зарядили дожди. Каждый день с утра пораньше. Проснешься, высунешь голову из-под рогожи и слышишь: клуф-клаф, клуф-клаф – месит кто-то грязь кломпами, деревянными башмаками. Ясно, опять слякоть… Если бы сухо, кломпы стучали бы так: клек-клок, клек-клок… А в морозец, когда земля затвердеет, звук ещё звонче: клик-клак, клик-клак! Так что, не глядя на улицу, скажу вам, какая погода. Всегда ведь кто-то пройдёт мимо дома, и обязательно в кломпах, потому что удобней обуви не сыщешь. В сырость в них сухо, в холод – тепло, чего ещё надо! Нехорошее всё-таки дело дождь, хоть и привычное. И так у нас сыро, а тут ещё льёт и льет. Небо похоже на мокрый мешок. Поневоле возьмёшься дома за уборку: каждая соринка – лишняя плесень. В городе стало тихо и хмуро. Комендант запретил вылазки из-за потерь. На площади объявили, что скоро начнут раздавать продовольствие, каждому немного мяса и хлеба. Слимброк, конечно, опять исчез. Наверное, сидит в каком-нибудь подвале, ест свою рыбу да запивает кислым вином. Бреестраат уже не подметали, да и люди появлялись на улице редко. Говорили, что принц Вильгельм просил продержаться три месяца, а прошло только два. Испанцы закидывали предложениями о сдаче. Главный их офицер, полковник Вальдес, собственноручно заверял, что никого не тронет. Перебранка у стен затихла, солдатам надоело в нас стрелять дохлыми крысами. Они жили в своих палатках, пили вино и распевали песни. Чудная война, неинтересная. Какая же это война, когда одни хотят уморить других голодом? Знал я одного мальчишку, Петера Нетцке. Каждое лето он со своим отцом приходил из Германии косить нашу траву. Травы летом столько, что сами не справляемся, приходится нанимать работников. Вот и приходят «зелёные немцы», так их у нас называют. ещё, может быть, слышали, зовут их «ханнекемайеры». Это потому, что несколько лет подряд целая дюжина братьев Ханнекемайеров ходила с косами по нашим лугам. Смешные были ребята, видел я одного. Всё чудилось ему, что потерял монету, поэтому передвигался больше на четвереньках. Ну, а этот, значит, Петер Нетцке. Любил он одну забаву. Копал в земле норку, сажал туда кошку и загораживал выход прутиками. Кошка сидела там несколько дней без еды, а Петер Нетцке приходил с покоса и смотрел, как она худеет. Не знаю, может, он держал бы там кошку до смерти, если бы не мы с Михиелькином. А драться этот Нетцке совсем не любил. Теперь и мы, как та кошка. Но разве это похоже на войну? Нашёл я кусок красного сурика, который ещё в прошлом году позаимствовал у Слимброка, растолок и размешал в льняном масле. Вырвал клок шерсти из овечьей шкуры, той, что и так уже вся вылезла, сделал кисточку. Осталось залезть на треножник и нарисовать перед входом тюльпаны, прямо на белой штукатурке. Но сначала решил придумать какую-ниоудь надпись. На многих домах у нас написано, правда, на тех, что побогаче. Только скучно всё это – «Покой и порядок», «Моя радость», «Без неудач». А мне надо что-нибудь позаковыристей. Пока рисовал тюльпан, всё думал. Может, так: «Таверна покорителя морей»? Нет, не подходит, какая у меня таверна. Или вот так: «Отойди – взорвется!» Это уже ничего. А можно ещё… Тут и застал меня Сметсе Смее. – Чего ты малюешь? – спросил он. Я ему сказал: – Это, Сметсе, такой цветок, какого ты в жизни не видел. Тюльпан называется. – Слыхал, слыхал, – сказал Сметсе Смее. – А ты, говорят, теперь уже адмирал? Я вытер руки и сказал, что пока нас семь человек, но будет семь тысяч. Если Сметсе желает… – Да я не могу, – сказал Сметсе, – ты знаешь. Что же, толстяки останутся без председателя?.. Слышь, адмирал, – сказал Сметсе Смее, – наклевывается одно дело… Поближе к вечеру мы пошли в магистрат. Там за большим столом сидел человек с лицом, похожим на сушеную рыбину. Он встал, отложил перо и начал расхаживать, щёлкая башмаками по каменному полу. – Пришла пора борьбы за свободу! Долой испанское владычество! (Щёлк, щёлк…) Император Карл Пятый напустил инквизицию на землю Нидерландов. А сын его Филипп ещё хуже: пригнал полки солдат. (Щёлк, щёлк…) Долой закосневшую католическую церковь! (Щёлк, щёлк…) Под этот «щёлк» человек с лицом-рыбиной говорил целый час. Во всяком случае мне так показалось. Даже спать захотелось, а Сметсе мне всё подмигивал и ухмылялся. Нет, зачем меня сюда позвали? Я сам уже с тоски стал пощёлкивать кломпами, а тот всё занудствовал: – И в этот час – щёлк, щёлк, – когда вся Голландия с надеждой смотрит на славных защитников Лейдена… Тут в глубине отворилась дверь, и вывалилась целая дюжина людей. Они надевали на ходу шляпы, гремели шпагами, стучали каблуками. Все прошли мимо, тыча друг в друга пальцами, сопя и переругиваясь. Остался один в чёрном бархатном костюме с брабантским кружевным воротником. Он постоял, заложив за спину руки, потом обернулся к человеку-рыбине: – Ну что, Гуго, отслужил свою обедню? Рыбина сразу сел за стол и зацарапал пером. – Корнелис Схаак? – спросил меня человек. – Идите за мной. Мы вошли в комнату поменьше, но посветлее. У человека был усталый вид. На столе валялись бумаги, карта, по-моему, циркуль, линейка. У окна стоял ещё кто-то, он даже не смотрел на нас. – Я ван дер Дус, – сказал человек. – Комендант обороны. А тот, что с вами разговаривал, секретарь магистрата. Бывший учитель. Человек сел и забарабанил пальцами по столу. – Корнелис, ты, говорят, сочиняешь стихи? Я замялся. – Ещё как сочиняет, – ответил за меня Сметсе Смее. – Это для него всё равно что орешки. – Прочти что-нибудь. Впрочем, нет. Не время. Я, видишь ли, Корнелис, тоже сочиняю стихи. Правда, больше на латинском. Ты знаешь латинский? Я ответил, что нет. – Не обязательно, – сказал ван дер Дус. – Пожалуй, и мне пора перейти на голландский. Заели латинские вирши, от них так и несёт святым Римом. Он встал и прошёлся по комнате. – В общем, так, Корнелис. Такое время, что приходится нам, поэтам, взять в руки пистолет и шпагу. Отложим перо и выйдем на поле брани. Дульце ет декорум эст про патриа мори. – За родину и умереть приятно. Впрочем, что это… Он сел в кресло и вытер ладонью глаза. – Опять на риторику потянуло. Сметсе, объясни суть дела. Тот, что стоял у окна, обернулся и посмотрел на нас. Я узнал в нём бургомистра Бронкхорста. Минут через пять я уже знал, что требуется. – Всё, что понадобится, достанем, – сказал Сметсе Смее. – Такую штуку мы устроили однажды самому Альбе. Выберем, где проще пройти. Лучше у немцев. Валлонов избегай: хитры, да и не любят нас, реформатов. Одно слово – рабы божьи. – А остальные-то согласятся? – спросил ван дер Дус. – Все согласятся! – Всех и не надо, – сказал Сметсе Смее. – Девочку, Караколя и зверей. Для полной картины. Больше ни в коем случае. – Ты знаешь, кто такой Мартин Виллемсзоон? – спросил ван дер Дус. – Сейчас я тебе объясню… Обратно я шёл не чуя под собой ног. Всё вспоминал, как Сметсе сказал: «Теперь ты настоящий гёз». Вспоминал, как сказал Иоганн ван дер Дус: «Стихи будем писать потом». Вспоминал ещё, как бургомистр Бронкхорст пробормотал от окна: «Может, отменим, всё-таки мальчик ещё». А я чуть не заплакал, и он подошёл, посмотрел как-то грустно, сказал: «Ну ладно, рискнем». Караколь согласился сразу. Он даже обрадовался: – Есть, адмирал! Пора убираться отсюда. Нечем кормить зверей, некого спасать от Голиафа! Можно подумать, что он собирался на легкую прогулку. Михиелькин стал хныкать, но я поклялся ему, что такой получил приказ – ни одного лишнего человека. Мне и самому было жалко, я так ведь привык к Михиелькину и Боолкин. Весь вечер готовились мы в дорогу. Приходил Сметсе Смее и снова рассказывал, как нужно себя вести. Я срезал тюльпан и отдал его Эле. А луковицу выкопал и отнёс на чердак, положил где посуше. Пусть отдыхает до следующей осени, тетка Мария говорила, что цветы будут несколько лет. Михиелькину я велел набирать новых тюльпанов и вообще подумать об обороне города. Я скоро вернусь, а может, не вернусь и погибну, тогда адмиралом станет Михиелькин. Ещё я успел нарисовать тюльпан на фургоне, а потом мы стали прощаться. Утром ведь уйдём так рано, что все будут спать. Ну, вот и простились. Боолкин и Михиелькин взялись за руки и ушли такие растерянные, что верите или нет, что-то пискнуло у меня в груди. Должно быть, сердце. По чести сказать, я один у них был товарищ: многие их дразнили и называли толстыми, а я никогда. Да и затрещины, которые иногда получал от меня Мнхиелькин, были совсем несерьезными, потом я ходил виноватым, и Михиелькин это понимал. Ночью я совсем не спал, и Караколь не спал. Только Эле дышала ровно и спокойно. СЕРЖАНТ КОПЕЙЩИКОВ ГОТЕСКНЕХТ Вышли мы из Хаарлемских ворот. Помпилиус сидел на повозке, а мы с Эле шли впереди. Караколь шагал последним и всё оглядывался на городские ворота. Чего там оглядываться, опасность была впереди… Вид у меня и Эле самый праздничный. В жизни я не носил таких костюмов. Коричневая курточка с серебряными пуговицами, широкий пояс, панталоны и чёрные чулки. Кломпы на мне были тоже новые. Эле подвязала красный передник с розовой каймой. На голове крылатая белая шапочка. Вся она так и светилась под утренним солнышком. Пьер, отдуваясь, тащил повозку. Он не привык возить Помпилиуса. Да и тот никогда не ездил, поэтому сидел сейчас с глупым видом, – может, думал, что всё это какой-нибудь номер. В общем, номер. Только получится ли у нас? «Свадебный суп», разные шутки-прибаутки, я приготовил ещё вчера, так что мог сыпать ими хоть целый час. В моей шляпе торчали шесть петушиных перьев. Хоть и положено павлиньи, но где их теперь достать! Когда мы подошли к редуту шагов на сто, оттуда высыпали солдаты и смотрели разинув рты. Караколь взял барабан и начал тарахтеть. Тогда в палатке открылся полог, и вылез толстый человек с большими усами. Солдаты перед ним расступились. Наверное, это был начальник. – Фуй! – сказал человек. – Што это есть? Как некарашо тук-тук, стучать этот парабан. Што это есть? Ви пришёль сдаваться плен? – Господин начальник! – сказал я и помахал перед ними шляпой. – Позвольте пригласить вас на свадьбу, которая состоится через три дня ровно в десять! Жених и невеста ожидают ответа, медведь Помпилиус и медведица Грета, Быстрей соглашайтесь да приходите, родных и знакомых с собой прихватите, затем, чтобы справиться неторопливо с бочонком вина и дюжиной пива, чтоб петь, веселиться, плясать до утра, до хрипа кричать новобрачным «ура!». Отбарабанил я не переводя дух, как и полагается в наших краях.

– Фуй, – сказал человек и вытер платком лоб. – Я нишего не понималь, шёрт побирай! Вы имеет честь с сержант копейщик Готескнехт. С кем я говориль и куда меня приглашайт? – На свадьбу, господин сержант! Медведь Помпилиус едет к своей медведице Грете. – Дас ист бер, медведь? Едет невесте, шёрт побирай? – Готескнехт сел на ящик. – Што это есть? Шутка? – Никак нет, господин сержант! Шутка не шутка, а нужен мишутка! Медведь Помпилиус хочет иметь наследника, господин сержант! – Уф! – сказал сержант копейщиков. – Такой маленький медвежатка? Это есть националь обычай, такой женитьба? Где бывайт невеста? – На острове Маркен, господин сержант. Мы с острова Маркен, господин сержант. Два месяца искали жениха для Греты, нашли в городе Лейдене. Он согласился жениться на Грете. Вы бы знали, как трудно найти холостого медведя в Голландии! Тут ни гор, ни порядочных лесов! – О да, – сказал Готескнехт. – Фуй, совсем нет горы. Ошень плёхо. – Ей-богу, господин сержант, мы бы сразу поехали в Мюнстерланд или… – Пошему ви знайт Мюнстерланд? Я есть сам аус Гронау, Мюнстерланд. – А у меня там родственник, господин сержант, Петер Нетцке. Двоюродный брат или даже троюродный, я точно не знаю. Он говорил, там большие горы и много медведей. – Пошему ви не ехаль нах Мюнстерланд? – Уж больно далеко, господин сержант. Хозяин фургона, вот этот человек, не согласен. И так берёт много денег. – Это есть хозяин фургон? Капитан Готескнехт посмотрел на Караколя. – Мы наняли его в Монникендаме, господин сержант. – А этот девотшка? – Наша служанка, господин сержант. Она немножечко, знаете… Совсем не разговаривает. – Ти есть смышленый малшик. Пошему гуляешь один? – Я не гуляю, господин сержант. Отец послал меня поискать жениха для Греты. – Фуй, – сказал капитан. – Шерт добирай! Я мало понималь. Голланд – смешной страна. Нишего здесь не понималь. Пример: што есть де Схоорнстеенвегер? – Какой-то человек, господин сержант. Это фамилия. – Я понимай. Што означайт «де»? Я был Париж. Париж «де» означай граф, барон, виконт. Пример: де Тюржи, де Тревиль. Мадрид «де» означай дворянин. Мне говориль, Схоорнстеенвегер есть шик-шик, чистить труба. – Правильно, господин сержант. «Схоорнстеенвегер» – по-нашему «трубочист». – Полушается, де Трубочист? – Готескнехт опять вытер лоб огромным красным платком, потом ещё выжал в него нос. – Фуй, шепуха. Голланд есть смешной страна. – Конечно, господин сержант. Очень смешная страна. Мы, маркенцы, хоть и живем рядом с Голландией, но не очень-то с ней дружим. Мы сами по себе. Ни с кем не воюем, ловим рыбу, торгуем. А голландцы нас только грабят. – Где бывайт остров Маркен? – Рядом с Амстердамом на Зейдер-Зее, господин сержант. А если точнее, то ближе к Монникендаму. На лодке полчаса морем, господин сержант, так что вы легко доберетесь. – Ви желает ехать нах Маркен? – Конечно, господин сержант. Свадьба назначена через три дня. Так что и вы не опаздывайте. – Я имей приказ полковник Вальдес не пускать ни один шеловек. – Но это медведь, господин сержант! – Фуй, – пыхтел Готескнехт, – хитрый малшик… Я уже видел, что этот Готескнехт простой дядька, которому надоели приказы полковника Вальдеса. Может, похныкать? Тогда наверняка пропустит. Я было собрался пустить слезу, как Готескнехт махнул солдатам. – Я проверяй ваш фургон и отпускай все четыре стороны. Я не воюй с малшик и медведь, шёрт побирай! Копейщики лениво обшарили фургон. Сначала им попалась клетка с голубями. – Это свадебный подарок Помпилиуса, – поспешно объяснил я. – Во время свадьбы у нас разбрасывают конфеты и пускают голубей. Мальчишки на свадьбах всегда кричат: «Невеста, брось конфетку! Жених, пусти голубка!» Про конфеты я сказал правду, а про голубей приврал, но получилось складно. Ничего интересного для копейщиков в фургоне не нашлось, а снизу заглянуть не догадались. Там, в большой отцовской рукавице, прибитой под осью, лежал заряженный трехствольный пистолет. Этого «голубка» я прихватил на всякий случай, хоть Караколь и был против. – Ви поезжайт. И не бывай назад этот город. Здесь пуф-пуф, немножко стреляй и отрывай голова. Фи, война – некароший штук… Полковник Вальдес плохой вояк. Но он даёт дин-дин, немножко талер, сержант Готескнехт покупай новый дом Гронау. Ауфвидерзеен, малшик! В это время справа, со стороны Мары, показались всадники. – Ахтунг! – сказал Готескнехт и приложил руку к глазам. – Дас ист дозор аус Лейдердорп, главный штаб. Ви поезжайт быстро, быстро, шнель! 1, 2, 3 |

|||||||