Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском

ModernLib.Net / Биографии и мемуары / Рассадин Станислав / Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском - Чтение

(Весь текст)

|

Автор:

|

Рассадин Станислав |

|

Жанр:

|

Биографии и мемуары |

|

-

Читать книгу полностью (575 Кб)

- Скачать в формате fb2

(644 Кб)

- Скачать в формате doc

(258 Кб)

- Скачать в формате txt

(247 Кб)

- Скачать в формате html

(639 Кб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

|

|

Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СМОРГОНСКИЙ СТУДЕНТ

ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА

124 листа, ненумерованные. Бумага голубоватая, в четвертку,

без водяного знака. Переплет серого коленкора

«Мы получили следующий некролог из Сибири:

Хотя несколько поздно, но тем не менее мы считаем долгом заявить об утрате, понесенной в нынешнем году Восточной Сибирью, в лице одного замечательного обитателя этой страны и уважаемого в этом крае общественного деятеля: 20 февраля 1869 года в Петровске скончался Иван Иванович Горбачевский. Малоросс по происхождению, Горбачевский в молодости своей служил подпоручиком в Черниговском полку и, будучи членом Южного общества, решением Верховного уголовного суда в 1826 г. был приговорен к смертной казни — отсечением головы. Но приговор этот был заменен пожизненною каторжною работою, которая, однако, впоследствии была заменена пятнадцатилетним сроком. По отбытии этого срока в 1840 г. в Петровском остроге, в Восточной Сибири, Горбачевский, вместо того, чтобы последовать за своими товарищами по общему с ним несчастию на поселение в какой-либо из городов Сибири, предпочел остаться поселенцем в Петровске.

Здесь он и пробыл двадцать девять лет. В 1856 году Горбачевский, вместе с прочими декабристами, получил полное прощение и возвращение прав по происхождению. В течение этого времени он сделался известен во всей Восточной Сибири: его прекрасный характер, обширный ум и благородное сердце, направленные на бесчисленные дела благотворения, приобрели ему в крае всеобщее уважение… Учреждение училищ, вопрос об улучшении положения заводских рабочих, а также разные предприятия, имевшие целью оживить местную торговлю и промышленность в видах улучшения нравственного и материального благосостояния населения, — все это находило в Горбачевском самый живой отклик и сочувствие. Все свои скудные достатки он обращал на добрые дела, причем нельзя не заметить, что мягкостью и добродушием его зачастую пользовались во зло некоторые лица.

Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали в Горбачевском честного человека…

В лице Горбачевского скончался последний декабрист, оставшийся еще в Сибири».

Из газеты «Голос» № 169 от 11 июля 1869 года. Подписано — «М»

С этого и начинаю. С конца. А с чего еще прикажете, если я и к концу-то опоздал безнадежно? Если не успел хоть глянуть на своего соседа, нежданного-негаданного, но, оказалось, близкого и славного? То, что и славен и близок, мне приоткрылось в самый первый день по прибытии сюда, в Петровский Завод, — «по прибытии для отбытия». Заботливый Вергилий из нижних полицейских чинов ведет меня на квартирку, куда не менее заботливое начальство его соблаговолило приткнуть новопоселенца Гаврилу Кружовникова. Шагаем мы с ним — он шагает, я тащусь, — и усатый, как говаривали в старину, водитель, приметив в ведомом одышливость, утешает, чем может: — Небось, ваше благородие, уж недалече. Вот до Иван Иваныча дойдем, поворотим, а там рукой подать… И видя, что я кручу головой в поисках столь непонятной для меня вехи, присовокупляет — да еще с такой изумленной укоризною, будто мы шагаем-тащимся не по кособокой улочке, которая, получив гордое имя: Большая, от этого не стала кособочиться меньше; нет, будто шествуем по Тверской или Невскому, и я, вахлачина приезжий, не возьму в толк, что дом, на который мне указывают, есть нечто такое, о чем не знать даже и неприлично. Английский клуб, допустим. Или того пуще — Аничков дворец. Поясняет — словом: — Да не дотуль, куда глядишь! Досямес! Иван-то Иваныч — эва, матерный! «Это же по-каковски?» — чуть не поперхнулся я. Но смолчал. Из-за той же одышки, которой нелегко достались петровские бугры, да и по причине другого недуга, неодолимой застенчивости, — и без того уже я угодил у моего провожатого в провинциальные недотепы. Вскоре, однако, все объяснилось само собой. В переводе с забайкальского на санкт-петербургский сие означает всего лишь: — Да не до того места, куда глядишь! До этого! Иван-то Иваныч — то есть понимай: дом-то Ивана Иваныча — вон тот, большой! Каюсь перед языком, усвоенным с детства и казавшимся лучше некуда: когда я слышу такое, наше столичное наречие представляется мне пресным и водяным.

Товарищи по университету, избежавшие моих странствий! А ведомо ли вам, что такое по-здешнему: мерзавка? Не угадали, коллеги: ложбинка, не больше того. А греза? И опять промахнулись: дурь, смешно выговорить, — хотя не дурью ли в самом деле оказались иные из наших с вами грез? Не к чему врать. Имя Горбачевского, промелькнувшее в забавном хороводе местных словечек, тут же и позабылось, — тем ли полнилась голова? Слишком был я оглушен разлукой с привычным кругом занятий, приятелей и с той женщиной, которую люблю так давно, так тайно и так безнадежно. Потому и тайно, что — безнадежно. Слишком был занят переломом судьбы, в который до странного ослепления не хотел поверить даже тогда, когда все уже стало бесповоротно ясным, ни во время следствия не верил, ни на самом суде — вот разве что Сибирь — этот ни на что не похожий, никакой фантазией не предугадываемый край, ошеломивший при встрече, заставил-таки поверить — именно этой своей непохожестью и непредставимостью, которая как бы прямо сказала: оставь надежду всяк, сюда попавший. Это другой мир. С прежним — кончено. Наконец, захватила ум и отвлекла от многого, если не от всего, насущнейшая необходимость обживать островок, куда меня выбросила волна — хоть уже и отдаленная, слабая, но происходящая от той бури, что была поднята желябовским делом, колыхнувшим целую империю. Словом, забыл — каюсь. А потом стал не то чтобы вспоминать сам, просто напомнили раз, другой, третий и уж не позволили позабыть. Вот и берусь за эту тетрадь; авось, отвлечет от дум, не дающих жить и дышать, и от постылых занятий в заводской конторе, куда я определен служить…

Саженей сорок, что-то около того по Матерной… тьфу: по Большой улице между домишком, где я состою пофатерщиком (вот и еще словцо, прельстившее меня в первый же день), и «Иван Иванычем». А еще между нами тринадцать лет, те самые, на которые я к нему и опоздал в своем 1882-м. Всего ничего. И с лихвой довольно, чтобы он стал уже, кажется, неприступным для моего понимания, — чем больше слышу и слушаю, тем меньше во мне уверенности понятливого человека. Весь Завод им до сей поры… чуть не сказал: населен, да почему б и не сказать? Больше того, перенаселен, и, куда ни сунься, с кем ни разговорись: «Иван Иваныч… с Иван Иванычем… ежели бы Иван Иванычу…» И то, что меня сильнее всего зацепило: — При Иване Ивановиче не смели лгать. Чем, как, почему он их околдовал? Пробую понять, пробираюсь на ощупь, тычусь, как непрозревший кутенок, но ощущение все еще таково, будто разделило нас не полтора десятка лет, а полтора столетия… Нет, и это не то. Тех, из российского осьм-надцатого, я, пусть и не задавшийся, но все же историк того времени, глядишь, понял бы легче. Итак, начинаю с конца. Записываю на случай подробности, какие уже удалось раздобыть. Смерть произошла от фистулы в боку, которая была вызвана ущемлением кишки (точнее выразиться не умею). Последние недели Иван Иванович мучился страшно, испытывал колики, частые приступы рвоты, не ел ничего, не спал, но мысль его оставалась ясной. Предвидя скорый конец, он загодя купил для поминок по себе рыбы и еще какой-то снеди, на какую хватило средств. Гроб делали на казенный счет, могила же тут, в Заводе, бесплатная (для меня с моей чахоткой льгота куда как утешительная). Похоронили его, как он и хотел, не на заводском кладбище, но поодаль, на вершине холма, чтобы он (собственные слова Горбачевского, сказанные купцу Борису Васильевичу Белозерову) мог видеть оттуда улицу, на которой ему как ни худо, а все-таки жилось. Видеть тюрьму с воли — так я его понимаю? Свои бумаги и письма Иван Иванович перед смертью жег. Это свидетельство Александры Луцкиной, бывшей — так, по крайней мере, уверяют, — внебрачной дочерью покойного декабриста. Ей же с братом ее Александром завещан дом и деньги, которых оказалось четырнадцать рублей. Дом вскоре продан, а с деньгами Горбачевский вечно маялся; даже с врачом, который пользовал его в последние дни, был принужден расплачиваться книгами. Из всего, чем владел покойный, драгоценностей (решусь на велеречивый слог) было три, и первая — его библиотека. Да если б его! То-то и дело, что она составилась из книг многих и многих товарищей, которые, покидая петровскую каторгу, дарили их остающемуся. И если всякое книжное собрание есть лицо и душа собирателя, то это было лицо и душа целого содружества. Задумаемся: какого!.. Вот — припомнилось ни с того ни с сего. Однажды мой однокорытник по меблирашкам небезызвестной мадам Чухно, душа-парень, рубаха-парень, прямой бурш из дерптских стихов Языкова, но притом с головой ясной и насмешливой, вздумал разглагольствовать: дескать, книги, пережившие того, кто их собрал, сами с ним как бы померли. Поди, говорит, догадайся, отчего дорогому покойнику взбредало в голову спрашивать у книготорговца то, а не это, — голова-то как раз и слетела, чего ж плакать по волосам? Дерево сгнило и рухнуло, зачем же о листьях жалеть? Ну и дальше в том же красноречивом роде. Положим, философствовал он в самых практических целях, весело волоча на развал семейные фолианты при нашей дружеской подмоге и смачно предвкушая, как мы вскорости на вырученные рублики развернемся. Но так или иначе, а слушал я его затейливую болтовню с полным моим благодушием. Разве лишь сожалел, что опять не слишком украшу своим присутствием приятную мне компанию — по нелюбви к горячительным напиткам да и по нездоровью. А через неделю — только через неделю! — горько и нежданно осиротел, вспомнил этот пустяк и вдруг устыдился, и рука сама потянулась перетрогать малое собраньице батьки моего Романа. Чудака и непременного неудачника из мелкопоместных Костромской губернии, который наградил меня не только родовой фамилией (на счет которой сам, люто небезгрешный по этой части, пошучивал, что, верно, идет она не от милой северной ягоды крыжовника, а уж, несомненно, от кружала), но и именем-отчеством, данным не иначе как в нескучную минутку. Гаврила Романович! Удружил, нечего сказать! Бедное ухо мое натерпелось-таки от шутейных упражнений, которыми всякий норовит тебе показать, что и он нелыком шит, что и ему ведом мой именитый двойной тезка. «Старик Державин нас заметил… Един есть бог, един Державин…» Будет, господа, будет. Надоело. Но вот начал я сдувать пыль то с одного, то с другого преславного сочинителя преславного столетия… Сумароков… Княжнин… Сама императрица… Радищев, злейший ее супротивник, — ведь первопечатное издание раскопал упрямый старик… Ясное дело, Денис Иванович, как же без него?.. И он самый, тот, кто был един и единым пребудет… Начал — и царапнуло меня запоздалое, судорожное понимание, почему блаженной памяти родитель мой и чудачил так, а не этак. Почему и не разговаривал, как все говорят, а возвещал — с амвона или хоть с подмостков. Почему и правду резал не так, как нынче, случается, все же режут иные, а как-то по-своему, по-кружовниковски, будто верил, что вот вывалит он ее с потрохами, и самый что ни на есть расподлец и мошенник тотчас ее, правду, уразумеет и восплачет от радости раскаяния. И даже в имени моем, всегда меня конфузившем и ополчавшем на отца: зачем, мол, и этого простого дела не мог сделать в простоте? — даже в нем, нелепом, я увидал смешное и трогательное отцово усилие и тут воплотиться. Выжить душою. Пребыть единым собой, и только собой — в век, в котором единым-то быть и негоже, в котором надо быть, как все… Эк, куда меня метнуло! Даже совестно. Ладно, вернусь к тому и к тем, о ком веду речь. Говоря короче (и проще, проще!), они, отъезжавшие, дарили книги ему, остававшемуся. А он передарил. Отдал для общего блага, Заводу то есть, и книг, рассказывают, набралось такое множество, что набитая-перенабитая кошева не раз оборачивалась между его домом и тем, что назначили под библиотечное хранилище. Рассказывают… Вот только не проверить рассказа, даже и тут я опоздал. Нету собрания. Самих книг — нету! Первым начал их пропивать забулдыга библиотекарь (мстительно пишу его фамилию и трижды подчеркиваю: Малков!!!), а то, что он не пропил, раскурили благодарные читатели. Да, да, так и есть, тут не до каламбуров: растащили, сердяги, на курево!..

Уймись, Гаврила Романов. Так каши не сваришь. Слава богу, не в беллетристы подался, это им по чину во гневе восклицать и в скорби воздевать трепетные длани. Знай, сверчок, свой шесток. Не трагедию сочиняешь — скромно пишешь в свою тетрадь. Это о драгоценности первой. Вот о второй. У Горбачевского сберегались портреты декабристов, писанные его другом Николаем Бестужевым, — кажется, около семидесяти. Со слов Александры Луцкиной, произошло с ними нижеследующее. Умирая, отец передал портреты ей, сказав: «Теперь у тебя будет кусок хлеба». Она и хранила их в сундуке, под замком, пока брат Александр, горчайший пропойца (клеваха — учусь, учусь по-забайкальски, утешает и утишает), не подобрал ключа и не выкрал всех портретов, намереваясь, понятно, пропить. К счастью, помянутый приятель Горбачевского купец Белозеров успел их перекупить у Александра, дав ему пятьдесят целковых. Где портреты нынче, мне в точности неизвестно; говорили, что в Кяхте, у кого-то из тамошних просвещенных миллионеров. Наконец, третье. Как святыней, дорожил Горбачевский головной щеткой, которую, прощаясь, подарил ему казненный Сергей Муравьев-Апостол. Он пронес ее даже сквозь обыски Петропавловской крепости, впрочем, как видно, не по-нынешнему нестрогие: прятал под шинелью. По слухам, сулили ему за нее немалые деньги, но он, жестоко нуждаясь, не согласился. Щетка исчезла бесследно.

Любопытная вещь — некрологи. De mortuisaut bene, aut nihil. О мертвых, стало быть, или хорошо, или уж ничего. Молчок. Сентенция по-человечеству, конечно, понятная, но сомнительная. Не намеревался ли тот, чей язык изрек ее впервые, сам уйти от посмертного суда и хитроумно погрузить в Лету заслуженную им при жизни худую славу? Что до меня, я так и вижу тут лукавую рожу какого-нибудь откупщика или, верней, слышу «цыть!» некоего цезаря, крепко нашкодившего подданным. Это так же коварно и так же неверно, как еще одна латинская мудрость: quod licet Jovi, поп licet bovi — что дозволено Юпитеру… Хотя история-то как раз подтверждает, что именно Юпитер не может, не должен позволять себе того, что — черт с ним! — пусть, на худой конец, творит бык. Беззаконная шалость небесного или земного бога разрушительнее стократ, а уж если молчать о злодействах всякого почившего, тогда и истории самой не будет. Так оно с одной стороны. С другой же… Узнай я про Горбачевского не больше того, что можно вызнать из искреннейшего и благороднейшего акафиста господина М., я, без сомнения, не медля, снял бы перед его памятью шапку. Но эту тетрадь заводить бы не стал. «Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали…» «Безмятежней аркадской идиллии», — невесело пошутил недавно почивший поэт. Да это пусть себе! Но ведь все и всё — это никто и ничто, круглое nihil, и эдакое bеnе или benissiino хоть кого обратит в общее место. Некрологическое bеnе, оно-то весьма часто и есть nihil, ничто. Или в лучшем случае нечто. А Иван Иванович, чую, был ох как непрост — с чего бы даже я, живущий в Заводе всего пятый месяц, слышал и слышу о нем столько разноречивого? Да, кажется, подчас и легендарного?

Пора наконец описать то матерное строение, с которым меня познакомил мой полицейский вожатый. И впрямь — внушительного размера и объема. Изба избой, но сложена из бревен, могучих, словно дорические колонны, уж не знаю, какого именно происхождения: лиственница ли это или сосна здешней породы. Попросился у новых хозяев взойти во двор — и он обширен и скорее похож на двор этапных острогов. По этому ли сходству или по иной причине при всем просторе остается ощущение неволи. Совсем невелик мой тюремный опыт, и, весьма вероятно, все дело во взвинченном воображении, но мне кажется, что большая клетка в некотором роде страшнее малой. В ней взгляд протяженнее, обзор шире, да. Но оттого ее железные прутья лучше и дальше видать, о ней не забудешь, и в ней не забудешься. Она — замкнутое пространство; пространство — но замкнутое. В ней есть дразнящий намек на простор, но тем отчетливее насмешка над этим намеком и над этим простором. Человек, построивший такой дом, что он в нем испытывал? И для чего именно такой построил? Пустили, спасибо, и в комнаты. Мебель, оставшаяся по большей части, как мне сказали, еще от Ивана Ивановича, напомнила мне ту, что была у гоголевского Собакевича: вся будто с маху сработана — бац! бац! — одним только плотницким топором. Огромен стол. Беленая голландская печь тоже весьма обширна. И все эти размеры странным образом угнетают… Или это я внес с собою в дом свое тягостное чувство?

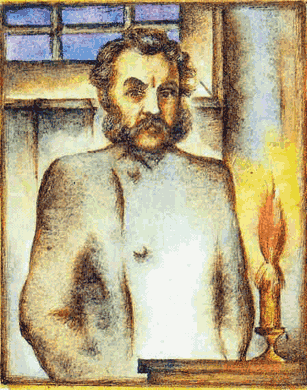

Любезно приглашен к Харламнию Алексееву (он, будто нарочно, по батюшке, как и я, Романович), секретарю конторы, в которой имею честь и удовольствие добывать насущный хлеб. И пристально разглядываю дагерротип Горбачевского. Опять и сразу вспомнил Гоголя, у которого мебель как бы кричит: и я Собакевич! и я похож на Собакевича! Разумеется, не имею в виду ни малейшего уничижения — да и кому меня в этом подозревать? — но и вправду Иван Иванович словно рубил дом и ладил столы и стулья по своему образу и подобию. Крупная голова на крупном туловище. Волосы, усы, бакенбарды, почти сросшиеся под подбородком и больше зхожие на бороду, — все это мало сказать густое — дремучее какое-то, способное само по себе устрашить. Гривастый лев, да и только. Или, изъясняясь не столь зоологически, отставной корпусной командир, только не из нынешних и не из николаевских, не из тех, что усвоили манеру и внешность века, всех причесавшего под одну гребенку, а еще необнемеченный. Не укрощенный. Александровских времен, ермоловских кровей. И снова все, что с ним и на нем, под стать ему. Лорнет, больше похожий на портновские ножницы. Сюртук, тяжелый, будто кольчуга, потянувшая на иртышское дно Ермака Тимофеевича. Чубук — толстый, как бильярдный кий, и сами пальцы, его обхватившие, тоже толстые, заскорузлые, узловатые в суставах. Руки словно разбиты, расплющены работой, хотя Иван Иванович самолично ремеслами, кажется, не занимался. Алексеев — выученик его и прочих декабристов, открывших в Петровском Заводе школу. Он из наибеднейшей семьи, но с помощью добровольных своих учителей окончил курс в Нерчинском горном училище, после сам учительствовал здесь же, в Заводе, теперь, как сказано, секретарствует. Человек порядочный и милый, помнящий старое добро.

Не он один помнящий: — Иван-то Иваныч? Кому ж знать, как не нам? Годявый господин, а маракун — вострее его по всей Сибири не сыскать. Только по правде ежели… Прост был. Ровно робенок. Всякому куранту верил. За мельничное дело было брался, так кто ни попросит, сейчас: на, бери. Ну, а мужички наши, конечное дело… Нет, сам я в те поры мал был, аршин с шапкой, а другие, те, чего греха таить, пользовались. В долг-то возьмут, а отдать тужатся. Обожди, дескать, Иван Иваныч, до осени. А осень пройдет, весна накатит, опять новая нуда. Опять к кому? К нему, конечное дело. Как бы, Иван Иваныч, мучкой разживиться? Робята голодны, есть просят. И точно, бедность. Тот, бывало: — Да что ж, матушка ты моя… Он, смех вспомнить, мужичков и тех матушкой величал. — Что ж, матушка моя, да ведь ты за старую муку, кажись, не уплатил? Как же я-то буду? Мне самому надо пшеницу купить, где ж я денег возьму? — Нет, Иван Иваныч, — это мужик, значит, Иван Иванычу, — я, — говорит, — вам все старое уплатил. Намедни последние два пуда отдал. — Что-то не помню, матушка ты моя. А вот погоди, у меня где-то тут записано. И точно, записано, только где? Не поверишь, на стенке. Да чем? Мелом. Ну, конечное дело, пока Иван Иваныч к цифири своей подойдет, мужик, не будь мордофиля, спиной-то по ней поелозит, глядь, и долга никакого нету. Тот стекла свои наставит, поглядит, поглядит: — Да, — говорит, — что-то не найду. — Отдал, Иван Иваныч, видит бог, отдал! — Ну, коли нет записи, значит, отдал. Бери мешок, что с тобой делать? Так, конечное дело, всего своего обзаводу и лишился. Как у нас говорят, заробил два белых, а третий как снег. — А все ж баарин был. Чистый барин! Он и давал-то, как барин. Иной раз попросишь чего, а у него у самого нету, ну, ты и скажи: ступай, мол, с богом, на нет и суда нет. Так ведь застыдится, ровно ты его за срамным делом застал. Но уж коли давал, так давал. Не щепотью — широко давал. Сказано: барин!

Будучи родом из-под Нежина (и восходя по отцу к запорожцам, что, как говорят, по-детски ему льстило), Горбачевский изъяснялся без малейшего малороссийского выговора. Да и годы пребывания в Сибири не оставили следа на его чистейшем говоре, истинно русском, важном, вальяжном, таком, какой встречается (увы, встречался) разве у старых бар. Сам Алексеев, это мне рассказавший, не может о том судить как человек, родившийся и созревший в Забайкалье, но, замечает он, приезжавшие из России не раз удивлялись, слушая Ивана Ивановича.

«Государственный преступник Иван Горбачевский просит меня о прибавке ему пособия от казны.»

«Предписываю вам, милостивый государь, объявить государственному преступнику Горбачевскому, что он себя не так ведет, чтобы можно было что-либо сделать в его пользу, а потому и настоящая просьба его оставлена мною без уважения.

Причем не оставьте взыскать с него, Горбачевского, 90 коп. сер. за негербовую бумагу.

Генерал-губернатор, генерал-лейтенант

РУПЕРТ».

Копаясь в архиве заводской конторы, хаос которого мне и поручено преобразить хоть в некоторое подобие гармонии, я счастливо наткнулся на копии с двух разновременных документов. Это первый. О чем здесь речь? Что за провинности сыскались у Ивана Ивановича? Пока не знаю. Алексеев тоже затрудняется ответить. Очевидно лишь, что предписание направлено капитану Таскину, управляющему Петровским горным округом, и датировано… декабря (число смазано) 1846 года. Как бы то ни было, документ умилительный. Вот и комментарий к идиллическим уверениям о сплошь благоволящих генерал-губернаторах. А приписка какова? Каков законник Руперг, отнимающий у просящего? О Руперте (он Вильгельм Яковлевич) здешняя память крепка. Алексеев рассказывает с чужих слов: он сделал карьеру тем, что в 1825 году 14 декабря неотлучно торчал в Зимнем дворце на виду у новоиспеченного, а тогда еще даже и недопеченного императора. Верноподданно бездействовал и, стало быть, тем самым не мог быть заподозрен в противодействии. Этого хватило, чтобы Николай к нему возымел слабость: тут же расплатился с Рупертом пятью тысячами, а после даже крестил у него сына. Административные таланты означенного Руперта вполне в духе приписки о 90 коп. сер. Первым, что он приказал, иступив в должность генерал-губернатора Восточной Сибири, было: сшивать служебные бумаги не иначе как форменным шелком; выбелить на крышах трубы; строжайше воспретить обывателям крепить ставни веревочками. Но довольно о нем. Вот вторая из находок:

«СПИСОК

с предложения г. Председательствующего в Совете Главного Управления Восточной Сибири г. Управляющему Иркутскою губерниею от 19 Апреля 1850 года № 46. Государственные преступники Кюхельбекер…»

Прервусь, чтоб отметить кстати: речь не о поэте Вильгельме Кюхельбекере, а о его брате Михаиле.

«…и Горбачевский обращались к Генерал-Губернатору Восточной Сибири с просьбами: первый о дозволении ему заниматься по Байкалу рыбными промыслами н судоходством или вступить в должность штурмана компании пароходства на Байкале наследников купца Мясникова и других, а Горбачевский о дозволении ему заниматься на одном из золотых приисков Верхнеудинского округа, находящихся вблизи места поселения Горбачевского.

Просьбы эти Кюхельбекера и Горбачевского Его Высокопревосходительство Николай Николаевич…»

Еще запинка: Николай Николаевич — это сменивший Руперта знаменитый Муравьев-Амурский.

«…передавал на благоусмотрение и разрешшше г. шефа корпуса жандармов.

Ныне Его Сиятельство Граф Орлов уведомил г. генерал-губернатора, что имел в виду Высочайшие Повеления 1831 и 1845 г., коими воспрещается поселенцам из государственных преступников вступать в услужение к частным людям и допускать их к оборотам, которые превышают положение обыкновенного крестьянина и требуют продолжительных отлучек. Его Сиятельство не находит себя в праве ходатайствовать об удовлетворении вышеозначенных просьб государственных преступников Кюхельбекера и Горбачевского.

Об этом честь имею уведомить Ваше Высокородие для объявления Кюхельбекеру и Горбачевскому…»

Полагать надо, если бы с такой просьбой обратился преступник не государственный, а уголовный, сосланный всего только за казнокрадство или растление малолетней, отказа бы не было.

Заношу в тетрадь беседу с г-жой Е. О. Д. — Когда в 1854-м… Да, кажется, именно тогда к нам в Завод приезжал с супругой граф Муравьев-Амурский, он спрашивал о Горбачевском. Я девочка была, но помню: — Что поделывает наш косматый дикарь? Так, вообразите, его называли, — разумеется, шутя. А говорили, что, когда Иван Иванович служил в Петербурге, в Преображенском полку, он был истинный кумир у девиц и дам очень высокого положения. Красавец был, щеголь, дуэлянт. И даже многие великосветские барышни на него заглядывались и тайком вздыхали о нем. Я, помню, спросила его: — Иван Иванович, отчего вы не возвращаетесь в Петербург? А он: — Лучше быть первым в деревне, чем в столице последним! Вот был какой. Но я никогда, никогда не могла понять, отчего он все-таки не возвращается. Ведь у него там были такие связи… Горбачевский — преображенец? Несуразица наиочевиднейшая: он был подпоручиком 8-й артиллерийской бригады (а не Черниговского полка, тут и в некрологе неточность). И все же повременю обсуждать чьи бы то ни было сведения и какие-бы то ни было слухи. Рано. Не заслужил. Однако и в самом деле — почему не вернулся? Почему, отбыв каторгу, не заторопился, подобно прочим, позабыть ее и с непостижимым упорством выбрал местом для поселения тот же Завод? А когда объявили столько лет ожидавшийся манифест — почему не поехал за всеми в Россию? Что удержало вначале и держало до смерти? Любовь? Иные привязанности? Бедность? Что-то еще? Что?

Меня как ограбили. Я словно бы — вот она, вот! — держал в руках свою кровную собствеппость, глазел на нее, щупал, на зуб пробовал, и вдруг навалились, вырвали, поминай как звали. Пишу с отчаянием, так, что чуть не ломается перо: У Горбачевского были записки! БЫЛИ!!! Это, по всей видимости, достоверно: сам рассказывал Алексееву, что написал порядочную тетрадь, но в один прекрасный… кой черт!., несчастный день собрался куда-то уехать надолго, подумал, кому бы рукопись поручить, и, не надумав, взял да и швырнул в топящуюся печь. Вот и все. А сколько и чего мог припомнить и собрать этот вечный затворник, испытавший оба вида затворничества: сперва казенный ключ торчал в запоре с внешней стороны, потом его собственный ключ — с внутренней. У такого человека просто не могло не быть, как кто-то сказал, обратного ока. Сегодня я Горбачевского почти ненавижу. При Петре, кажется, в пору разысканий по делу царевича Алексея был издан указ, запрещающий под страхом смертной казни писать запершись. Мудро, должен признать. Указа давно нет, а след остался: нынче сами пишущие казнят то, что ими написано взаперти. Вот привычка, самая дурацкая из всех дурацких: пока не вспомню позабывшееся вдруг пмя или то, откуда выхвачена случайная строка, покою мне не будет. Целый день бормотал под нос: обратное око… обратное око… Слава богу, вспомнил. Князь Вяземский. Если не ошибаюсь, так: «Мне все одно…» Или: все равно? Ну, да это все равно и все одно. «Мне все одно: обратным оком (вот опо, треклятое!) в себя я тайно погружен, и в этом мире одиноком я заперся со всех сторон. Мне любо это заточенье, я жизнью странной в нем живу: действительность в нем сновиденье, а сны я вижу наяву!» Вспомянуто — и с плеч долой. NB — а умер-то Горбачевский не 20 февраля, но 9 января 1869 года; господин некрологист невзначай подарил моему соседу шесть недель земного существования.

БЕССОННИЦА 1868 года. Декабря 7 дня

«С октября не выхожу из комнаты… что дальше будет, не знаю. В моей жизни, кроме скуки, горя — ничего не вижу и не предвижу лучшего; никого при мне нет близкого — все это разъехалось, разлетелось, все бегут из Завода, один по охоте, другие по надобностям. Я один остаюсь на месте, как гнилой верстовой столб, мимо которого мелькают люди и происшествия. Прощайте, буду писать…»

И.И. Горбачевский — В. А. Обручеву

И на-а штыке у чисаво-ова…

Все как повелось. Как во всякую ночь, когда ласковый пьяница Насонов добудет вольную копейку и, сделавшись не по преклонному возрасту шумен, возмутит тишину, то есть нахально вмешается в неумолчно-однообразный шум железоделательного завода, к которому ухо так приучилось, что стало принимать его как бы уже за самую тишь. Черт бы с ним и на этот раз, да только-только отпустила боль и удалось наконец забыться. Конечно, и дальше все воспоследует, как оно и должно воспоследовать. Забрешут псы… так и есть, брешут… грохнет соседская ставня… точно так, грохает, и проникновенпо-сиплый со сна бас доменного мастера Иродиона Бывших изъявляет благородное негодование в выражениях, вполне достойных случая. Чу! — как пишут поэты. Затаился певец. Неужто дрогнул и отступил? Сварливо скрипнула ставня, которую затворил, отругавшись, немузыкальный доменщик, псы успокоенно приумолкли — и сразу радостно заторопились неверные шаги, и нетихую заводскую тишину опять разрезало удаляющимся, но победным:

Горит полночная-а звезда…

Иван Иванович рассмеялся тихонько, боясь потревожить холодную гадину, которая свернулась где-то в самом низу живота. Молодчина, старик. Есть еще порох. Живем. Эта песня давно тревожила его по-особенному. Он услыхал ее уже на поселении от новопригнанных каторжан, и певун-кандальник, исхитрившийся и в страшной своей одежке выглядеть лихачом-кудрявичем, помнится, пресерьезно уверял его, будто сочинитель песни — из разбойных знаменитостей. То ли небезызвестный Гусев, толи, выше бери, сам Ванька Каин, который, как слышно, и впрямь распустил по свету не один десяток песен; даже «Не шуми ты, мати зеленая дубравушка» и та, говорят, его. Разбойники так разбойники, что о том толковать. И вдруг время спустя, когда Иван Ивапович гостил в Селенгинске у сердечного друга Мишеля Бестужева, в его семейном просторном доме, где, однако, встретившимся приятелям никак ие сыскать было уединенногоуголка, куда то и дело не заглядывали бы запятая хозяйством казачка-жена, трое резвых детей и старуха-няня, сбившаяся с ног от их резвости, — так вот, там-то средь разговора к случайному слову пришлось, что громко известные варнаки тут ни сном ни духом. А про часового, про штык и про все прочее сочинил Мишелев петербургский знакомец, с каким видались они у покойного Рылеева, — полковник Глинка. — Который же Глинка? — полюбопытствовал тогда Горбачевский, и Бестужев не удержался обругать его за то сморгонским студентом. — Каким, каким? — опять не понял Иван Иванович. И уж тут Мишель, празднуя полное свое торжество, картинно развел руками, не упустив при этом возможности дать мимоходом ловкий и ласковый подзатыльник малолетнему сынишке, в ту минуту тащившему у него из-под руки рукописный лист, дабы превратить эту ненужность в кораблик или петушка. После чего и разъяснил, напустив на себя нестерпимо скучающий вид, что, во-первых, гостю всенепременно следовало бы знать, что под Вильной, в местечке именем Сморгонь, Радзивиллы держали — а возможно, и держат, пес их разберет, — академию для медведей, каковых, обученных разным кунштюкам, потом рассылают по всей Европе. И, стало быть, eго непонятливый собеседник и есть не кто иной, как медведь, сидящий невылазно в своей петровской берлоге, и, сверх того, покамест медведь необученный. — Видать, потому и сижу в Петровске, что до Европ не созрел, — собрался было лениво парировать Иван Иванович, но Бестужев выговорить не дал, присовокупив, что, во-вторых, не будь он медведем и невеждою, то мог бы слыхать, что полковник Глинка состоял для поручений при графе Милорадовиче, имея притом касательство к тайному обществу. Не настолько, впрочем, близкое, чтобы разделить сибирскую их судьбу: отделался ссылкой в Петрозаводск. А стихи сии, вопреки мнению легковерных обитателей захолустий, из которых их тщетно выманивают разумные друзья, Глинка сочинил не только что сам, но — тут Бестужев наконец бросил дурашливый тон — к тому ж словно бы и про себя самого. — Про нас. Уразумел, медведюшка?

Не слышно шуму городского,

В заневских башнях тишина,

И на штыке у часового

Горит полночная луна.

С того разговора и угнездилось это в его памяти, уж такой нестихолюбивой. С чего бы? Понять это Иван Иванович не мог, но какая-то загвоздка тут, верно, была. Он припомнил сейчас… Вот оно:

он припомнил… Вот то, что смущает автора повести, и потому он сейчас попробует выйти к читателю как есть и в чем есть, ни за кого не прячась и ни в кого не пытаясь перевоплотиться. Автора мучат сомнения, и порождает их его герой. Порождает именно тем, и только тем, что был. Был, жил, существовал, и вот эта его несомненнейшая реальность давит на сознание автора, а может быть, кто знает, и читателя? Во всяком случае, первому как-то вроде даже совестно писать: «Он подумал, что… Ему показалось, будто…», у второго же всегда есть право усмехнуться: дескать, поди проверь, что там на самом деле казалось и думалось. И даже поймать автора на слове: совестно, а все-таки пишешь! Да, пишем (пишу), потому что жгуче-любопытно вычислить или хоть догадаться — по обрывочным сведениям, по полузатоптанным следам, — что же именно «он» мог думать о том-то и чувствовать тогда-то. И важно, нужно восстанавливать судьбу, заполнять неизбежные провалы исторической памяти за неимением лучшего материала своим вымыслом, который с деликатной поправкой называют домыслом. Важно. Нужно. И все же… У художественной литературы есть право, щедро дарованное и историческому ее жанру: воображать то, чего не было, но могло быть. Право счастливое, которым словесность и держится, но у писателя, прикасающегося к истории, есть еще и простая обязанность: узнавать, как jue было. Узнавать, трезвей трезвого понимая, что всего и с абсолютной точностью никогда не узнаешь, — что ж, если путь постижения нескончаем, то и пойдем по нему до конца, которого нет. Юрий Тынянов говорил: «Там, где кончается документ, там я начинаю». По скромным силам автора этой повести, да, говоря по правде, и согласно его твердым намерениям, он не может этого повторить. Он начинает и кончает вместе с документом. И пробует нечто домысливать (вернее, осмысливать) в его четких пределах, покорно соглашаясь выглядеть ограниченным, но не чем иным, как его, документа, границами. Поэтому автор не останавливается перед тем… да что там! Просто вовсю стремится заполучить возможность время от времени прервать ход рассказа и ввести в книгу то подлинное письмо, то лист протокола, то императорское предписание и т. д. и т. п. Хотя чего-то из этого ею герой не мог в точности помнить, чего-то и вовсе даже не мог знать. В одном знаменитом спектакле по знаменитой пьесе знаменитый режиссер в самый мучительно-забористый момент зажигает свет в зале. Скандальное нарушение законов театра. Встряска. Пробуждение от эстетических переживаний — да, пробуждение — ради переживаний только этических, в чистом их виде, в нагом обличье. Чтоб люди очнулись от зрелища и осознали увиденное, прежде чем начнут автоматически аплодировать. В очень относительном смысле те документы, которые, где понадобится, вклинятся в текст, должны играть роль того же отрезвляющего света. Разумеется, автор хотел бы, чтобы читатель доверял и предположениям его, и догадкам. Но он несравненно более хочет, чтобы читатель не забывал: все это в конце-то концов подсобные средства для рассказа о том, кто был, и о том, что и когда с ним было — с суровым и милым Иваном Ивановичем Горбачевским (1800–1869). Итак… Он припомнил сейчас, что ведь и те каторжные тянули напев не про какие-нибудь еще, про невские башни, которых и по всей-то Неве — раз, два да и обочтешься, а вблизи городского шуму одна только Петропавловская и есть. Отчего ж тогда, сразу он на нее не подумал? Оттого ли, что услыхал песню из грешных уст меньших братков Ваньки Каина, которых не удостоили бы ни куртин, ни тем паче Алексеевского равелина? И, заговаривая стерегущую боль, полубессмысленно нашептывая привязчивые слова, он вдруг зацепился за три из них — или это они зацепили его, рванув и выдрав тройным своим зацепом больной кусок памяти.

Горит — полночная — луна.

Не так ли оно и было? Он как бы сразу увидел черную февральскую ночь, первую, которую провел в крепости, — впрочем, и другую тоже, июльскую, безлунную, прозрачную и почти призрачную. Тогда он, сидя уже не в Невской, а в Кронверкской куртине, углядел из зарешеченного окошка, но горькому счастью, всего лишь до половины замазанного белой краской, как повели к валу пятерых. Случиться же такому, что как раз напротив его окна, ни левей, ни правей, точка в точку, у Михаилы Бестужеву-Рюмина запуталась цепь от кандалов, так что он не мог и ступить; унтер беспорядочно дергал ее, цепь мелко и часто брякала, Бестужев, желая помочь, поднимал одну и другую ногу, офицер торопил унтера злым полушепотом; а они все стояли, поджидая, чтобы идти — куда? — и он стоял, подпоручик Горбачевский от роду двадцати пяти лет, которому через несколько часов надо было уже стать бывшим подпоручиком, тянулся на носках, чтобы глаза приходились поверх белой неровной кромки, и плакал, и прощался — с Муравьевым, на которого, бывало, ревниво сердился и которого, неохотно признаваясь себе, обожал, с мальчиком Бестужевым-Рюминым, с теми тремя, которых в эти мгновения видел в первый и уж в последний раз… Как, бишь, брат Насонов? Полночная звезда? Нет, не так. Не звезда, не звездочка, не родная хохлацкая зирка, которых в ночной степи под Нежином как капелек в океане, — тут само генеральное светило, само диво двурогое не разгуливает по небу, а обоими рогами крепко сидит на штыке. Сама вольная воля — в неволе, как и он, петропавловский узник, и кусок дальнего простора, жадными молодыми глазами увиденный сквозь решетку, первую из многих в его жизни, оказалось, не зовет, не манит, а насмешливо обозначает судьбу, в которой больше простора тебе не будет. И, как железный пыточный обруч, сжимает голову тоска, устрашающий признак безумия: а ну как их и вовсе нету — ни широкого неба, ни вольного мира, — один только дразнящий обман? Декорация на театре? Уже в каторге, в Заводе, старый приятель Яков Андреевич, славная ребячья душа, заговорщик и офицер из самых дерзких и верных, повредился в рассудке: приметили, что сбирает с обеда и прячет хлебные остатки. Сторожа, увидав, что у него по углам плесневеют сухари, донесли по начальству; у того, натурально, явилась заполошная мысль: не побег ли готовит? А в темную голову вступило совсем другое, ей-то мерещилось, что грядет и вот-вот нахлынет всемирный потоп. — Mania Robinsona, — припечатал тогда Дмитрий Иринархович Завалишин, по хоть сказал словно с усмешкой или, по крайней мере, не проявил особенного участия, однако сказал верно. Странность, казалось бы: это потом, на поселении, затерявшись и вправду наподобие робинзонов, иные отчаются и пропадут, но в эту пору они были вместе, и власть, рассудившая собрать их всех под одной тюремной кровлей, чтобы надежнее надзирать над ними, сама того не понимая, их спасала. — Нашему Незабвенному на Петровский каземат божий перст указал, — заметил в ту же их встречу Мишель Бестужев, на сей раз вовсе не располагая выглядеть остроумцем, и добавил уж вовсе серьезно, точно диктуя: — Завод дал нам политическое существование за пределами политической смерти. А Иван Иванович, напротив, не удержался от каламбура, по правде, не слишком ловкого: — Кабы царю кто сказал, что это бог о нас печется, он бы ему этот божий перст зубами отгрыз. И вот в пору, когда товарищество лечит дух, а Большая артель, выпестованное дитя их деловой сметки, поддерживает плоть, то бишь кормит, одевает, обувает и лечит, бедный Андреевич заболевает безнадежно — и чем? Страх покинутости мучит его, призрак беспомощного одиночества — такой, может быть; разверзнутся хляби, затонет мир, останешься средь океана, простору хоть залейся, а ты все равно что в одиночном каземате. Никто не окликнет. И не поможет никто. Mania Robinsona? Что ж, так и есть, только остров не в жарких морях, а па студеной Неве. И зовется — Заячий. На нем-то, в крепости, и затомилась впервые, замутилась, заболела у Андреевича душенька. …И на штыке у часового горит полночная луна. Это — неволя. Угадал арестантскую тоску стихотворец-полковник. Угадал. В самую боль угодил. Таким и был всегда мир Горбачевского — двор да штык, даже когда штыка не видать, — с тех самых пор, как началась его ссыльно-каторжная жизнь, остановившаяся в здешнем богом забытом месте. Да что бог, малосведущий, как все самодержцы — ох, досталось бы за неблагочестивую вольность от Оболенского! — когда всероссийские почтмейстеры шпекины, которым за то и деньги платят, чтоб не забывали, ни в какую не верят, что прозябает же где-то на белом свете и горемычный Петровский Завод. И вот почта, назначенная сюда, скачет, куда только ей или им вздумается. То в Петровск Саратовской губернии. То в Петрозаводск Олонецкой. А то даже и в Петропавловский порт, в самую Камчатку, — впору географию изучать по конвертам, когда они в конце концов добредут, куда посланы…Еще до того, как почувствовать, Иван Иванович словно бы услышал: откуда-то снизу начинает подползать тошнотная боль. И, сдается, покруче вчерашней. Та еще была, по-заводски говоря, Марья-икотница, милосердная, как оно и положено нежному полу, а теперь как бы не навалился драгоценный тезка, Иван-таскун. — Говорила ж я вам, Иван Иваныч, нелепно делаете! Было б поперву, а то ведь и запрошлый раз то же. Коли б знала ваша сестрица, никогда бы вам эту окаянну не присылала. Сущий младенец, право! Что на глаза, то и в рот! Так давеча с суровой жалостливостью его корила Ирина, и возразить было нечего. Да и сил не было возражать. Он только мягко спровадил подругу: — Твоя правда, Ириньюшка. Оплошал. Ты ступай себе, ступай, голубчик, я полежу… Вот уже больше двух десятков лет минуло, как пригожая староверка, молодая вдова, у которой он в ту пору жительствовал в доме, отчего-то выбрала его, а не кого иного, и он до сих пор не понимал, отчего именно. Петровские женихи, из самых завидных, тогда настойчиво обивали смазными сапогами ее высокий порог, — и то сказать, за такой бабой мужу самое житье. Иван Иванович до сих пор ясно помнил, как она впустила его, пришедшего воскресным днем высматривать квартиру, в свой двор, поклонилась низко, но с тем достоинством, какое он давно приметил у сибирских раскольниц, согнула стан, ровно над жнивьем, распрямилась степенно — молода, всего двадцати с малым, хороша собою, нарядна по праздничному делу и опять-таки по староверскому зажиточному обычаю: сарафан пунцовый, кисейная кофта с пышными рукавами, толстые русые косы под алым повойником… Но смерти супруга, бывшего много ее старше, смирного, работящего, способного удержать и приумножить копейку, она обходилась с хозяйством, как умела, и, надо признать, умела-таки. С садом и огородом управлялась сама, без работников, сама же варила, солила, коптила, мариновала для заводских господ, сама была голова дому и себе, а вот, пойми ее, связалась с ним, который ни достатка ей не принес, ни под венец не повел, полагая себя никудышным мужем, и ведь любит, даже ревнует по сей день, — его, старика. Когда несколько лет назад он сдружился с юной дочкой заводоуправляющего Лизочкой Дейхман и сам шутил над своей привязанностью, именуя ее

изнывающим платонизмом, Ирина его ревновала люто, не слушала увещеваний, смугло мрачнела, едва заходила речь о голубоокой Эльзе, как прозывали Лизочку сосланные в Завод поляки, и, кажется, бог знает, чего ей стоило, чтобы не ставить на стол самовар или тарелку швырком, а сохранять природное свое достоинство. Что же касается до

окаянны, по-ирининому, а по-настоящему сои-кайенны, петербургского гостинца от сестры Анны Ивановны, то и впрямь согрешил, старый лакомка, польстился на забытый вкус, нечего отпираться. И главное, всегда был умерен, еще и кичился умеренностью — тому ж Оболенскому похвалялся в письме, что целый день съедает разве одного цыпленка да пьет чай с грошовой базарной булкой. За русскую привычку пить квас и за ту как за развратную жестоко укорял кроткого Евгения Петровича. Только не в сое дело. Пусть уж верится в это Ирине. — У меня есть такая способность — не спать ночью, — молвил как-то Завалишин в обычном своем торжественно-таинственном духе, и Иван Иванович не сдержался, прыснул. Хорошо еще, догадался вывернуться: так, дескать, сторонняя мысль набрела. Да, впрочем, тому все равно в голову бы не пришло, что его слова могут показаться смешны. — У меня есть такая особенность… — начнет, бывало. Заглянет тебе в глаза со значением, словпо оценивает, стоит ли на тебя тратить столь важное сообщение, бережно вслушается в себя самого и, помолчан, добавит, к примеру: — Терпеть не могу комаров. Чертовски кусаются! Ах, Дмитрий ты мой Иринархович, милый! С кем ты сейчас воюешь, кому не даешь житья в Россия, в которую, слыханное ли дело, тебя выслали из Сибири за то, что донимал критикой деяния генерал-губернатора Муравьева-Амурского? И ведомо ли тебе, что твой петровский затворник сейчас берет у тебя запоздалые уроки, пробуя самую беду свою — неумолимую бессонницу обратить в способность возвращать себе отжитое?.. Горбачевский прикрыл глаза, словно и боль от этого должна была притихнуть, и неожиданно впрямую столкнулся с взглядом черных бусинок, перекатывающихся в узких щелках. Юноша, да нет, просто мальчонка. Шелковая изумрудная шубка; шапочка оторочена бобром и преображена голубым стеклярусом на манер театральной короны; сабля с серебряным темляком на боку; на груди золотая медаль на анненской ленте — Азия, играющая в Европу, простодушие, перенимающее ухватки чинного петербургского обычая. Застыв, как бурханчик, он сидит в коляске шестериком, на козлах и на запятках — трое будто окоченелых бурят в слепяще рыжих лисьих малахаях; сидит с той детской важностью, которая, как ни пыжься, не дастся никакому взрослому и в которую можно играть только ребенку, воображающему себя взрослым и важным. Сидит недвижим, азиатский цареныш, побледнев от исступленного любопытства, и бусинки в дикарском ужасе и младенческом ликовании катаются по белокожим лицам пришлых людей. И они смотрят на мальчика, улыбаясь, отходя душой. По порядку, сморгонский студент, по порядку… Было, как и бывает перед дальней дорогой. Жалостливо глядящие бабы со щеками, подпертыми правой ладошкой, — жест, по которому всегда признаешь русскую женщину, живет ли она под чухонским небом или загнана за самый Байкал. Мужеский пол, ритуально насупившийся сообразно моменту. И — как эмблема ссылочной стороны, как знак причудливой ее отлички — галльский орлиный нос с ноздрями, вырванными по-российски. Старый Перейс, служивший некогда в армии Кондэ, потом сменявший Францию на Россию, арестованный на новой родине за дуэль, бежавший, убив часового, судимый, битый кнутом, сосланный, — все при матушке Екатерине! — эта читинская достопримечательность с неутраченной величавостью выступает из пригорюнившейся прощальной шеренги, выводит за руку, будто малого, широкобородого сына и говорит как в расиновской трагедии: — Поклонись этим людям, дитя! И слезы странно текут по его лицу, сворачивая ручейками в уродливые дыры рваного носа и скапливаясь в желобке над верхней губой. Чита провожала их слезами: плакали люди, сочились и небеса. Люди плакали, частью жалеючи несчастненьких, как жалели бы и распоследнего вора, попавшего под стражу, частью же так, как плачут, провожая только тех, от кого видели добро. А добро — было. Когда их, кого власть называла «государственные преступники», а общество почти сразу окрестило именем «декабристы», привезли в Читу, она была захирелой деревушкой заводского ведомства из малого числа домишек, глядевших косо и исподлобья, как глядели на прибывших и сами их обитатели. Три года облагообразили Читу так, словно декабристов доставили сюда не отбывать каторгу, а с единственной целью улучшить архитектуру и научить жителей опрятности, — дело сделали деньги, которые одна сторона, но стесняясь, запрашивала за бедный товар и немудреные услуги, другая, не торгуясь, платила. Да и уходя, оставляла внушительные приметы своего пребывания: новоотстроенные жилища коменданта и дам — Болконской, Трубецкой, Анненковой. Не торговались и тут: Елисавета Петровна Нарышкина, свой дом купившая и перестроившая, отдала его за две сахарные головы. Что ж до расплакавшегося неба, это, увы, не было ни поэтической фантазией, ни слезами скорби, которые спасителю вздумалось проливать над их незадачливой судьбой. Начало августа 1830 года выдалось невиданно дождливым, даже речонка Чита вздулась в подражание рекам более именитым, и все шестьсот с лишком верст до Петровского Завода, все сорок шесть дней пешего путешествия напоминали путь армии, принужденной то и дело форсировать водные препятствия. Это, впрочем, радовало сердце генерала Лепарского, который, красуясь на белом, как нарочно, коне, у каждого ручейка приказывал наводить по всем инженерным правилам переправу; и, когда трое, Якушкин, Завалншин и Вольф, наскучив ждать, просто-напросто отправились вброд, oн подскакал к ним и закричал, как человек, которому нанесли личную обиду: — Господа! Куда вы? Что за безрассудная отвага? Если вы утонете, то вам ничего, а знаете ли, как придется отвечать мне? — Le vieux coursier a scnti l'aiguillon

,— смеясь, заметил Ивану Ивановичу Оболенский; он подразумевал то, о чем и сам генерал не уставал напоминать: — Когда я, миновав все затруднения, привел в Сибирь польских конфедератов, то государыня… Как былой кутила с неизлечимой подагрой, старчески прослезясь, воскрешает в слабеющей памяти молодечества юности, так добродетельнейший генерал-майор Станислав Романович Леиарский нес в сердце дорогое воспоминание. В девяностых годах ему, поляку по рождению и строгому католику, было доверено сопровождать пленных соратников Костюшки и Юзефа Понятовского, ссылаемых за возмущение против российской царицы, и он с наивностью добросовестного служаки рассказывал, не очень понимая, чем и перед кем хвастает, к каким остроумным уловкам и к каким успокоительным посулам приходилось ему прибегать, пока не завлек земляков в безопасную глубь империи. Стародавний его подвиг и подсказал памятливому Николаю назначить Лопарского, безупречного командира Северского конноегерского полка, комендантом Нерчинских рудников. Теперь старый конь в самом деле почуял шпору… и взыграл. Авангард. Арьергард. По бокам вдоль дороги — буряты, каждый из которых, кажется, чуть шевельнись, выхватит из колчана стрелу да и пустит тебе между лопаток: им было внушено, будто стерегут колдунов и кудесников, и столько наговорено страшного, что они, как потом признавались сами, ожидали увидеть уж никак не людей, а драконов с хвостами и крыльями, которые, того и гляди, упорхнут в поднебесье. Быть может, даже разочаровались, когда ужасного этого чуда не случилось. Словом, то ли действительный страх перед ожидаемым злоумышлением, то ли старческая игра в солдатики, — скорее, пожалуй, второе, ибо суровый порядок далеко не соблюдался. Да и вовсе уж бесчеловечно было бы соблюдать его теперь. Из Читы многие выступали в дурном расположении духа: обжились, притерпелись, семейные обзавелись домом, к тому же перевод в новоотстроенный каземат означал крушение лелеемой надежды на цареву амнистию. А вот поди ж: путь из тюрьмы в тюрьму был радостен, как только может быть радостно внезапное мгновение свободы, — чем оно короче, тем больше спешишь им нарадоваться. Человек дышит, не замечая, что дышит, пока ему достает воздуха. Путь из Читы в Петровский был глотком меж двумя задыханиями. Было вольно — ко всему и краса Читинской долины,

сада Сибири, как окрестил ее кто-то, как бы торопилась обилием и цветистостью, почти чрезмерной, насытить глаз, которому предстояло скоро свыкнуться с бедностью природы петровской, — и даже на начальников эта воля не действовать не могла; в каземате легче быть строгим, там тюремщикам уж подлинно стены помогают. Было вольно. И весело. Они шли, разделенные на две партии, по разрядам, которые положил им четыре года назад Верховный уголовный суд. В первой были наказанные снисходительнее, кому соответственно была воздана и меньшая честь, ибо их сопровождал всего лишь племянник генерала: плац-майор Осип Лепарский тож. Вторую партию составляли уже те, кого признали закоренелыми и удостоили присмотра самого коменданта. Шли каким-никаким, но порядком; на дневках же, в шестах, где для них загодя были расставлены войлочные юрты, все и всё мешалось, и у вечерних костров язык пламени вырывал из тьмы самые неожиданные картины: генерала, который доверительно испрашивал у лекаря Вольфа верное средство от почечуя, или Трубецкого с нахмуренным длинным английским лицом, досадливо грызущего над шахматной доскою чубук, в то время как его противник, бурят, ясно и вежливо улыбался и всем своим лучезарным ликом показывал, что, обыгрывая такого почтенного

тайшу(вроде князя, по-ихнему), он никоим образом не желает причинить ему неудовольствия. С бурятами, встреченными так близко впервые, возник интерес обоюдный и пылкий: просвещенные бывшие дворяне туманно объясняли его намерением познать доселе неведомый народ, а тем, по их счастью, не нужно было искать оправдания своему дикому, ребячьему любопытству. Как истым детям, им все надо было пощупать, под все покровы заглянуть, и в этом отношении более всех не давал им покоя Лунин. Из уважения к его боевым ранам ему было дозволено ехать в крытой повозке, чем он и пользовался, не вылезая из нее ни днем, ни ночью несколько суток кряду, — и среди бурят стали разноситься слухи один другого соблазнительнее. Эти предполагали, что, выходит, начальство не напрасно пугало и, быть может, между арестантами есть-таки чудовище, ежели и без крыл, то по крайней мере с хвостом; те, которые воображением были не такие поэты, допускали, что за кожаными завесками везут наиглавнейшего преступника. На одном ночлеге толпа приступила к повозке, и приглушенный, однако нескончаемый ее гомон Лунину наконец надоел. Он вышел на воздух, сразу разочаровав поэтов, увидавших его бесхвостым, и еще сохранив надежду в мыслящих более прозаически. — Ну? Что нужно? Кто тут знает по-русски? Толпа вытолкнула слегка упирающегося переводчика, и тот, опасливо поклонившись, объявил от всеобщего имени, что народ хотел бы узнать, за что господина сослали. Лунин долго не думал: — Спроси их, знают ли они своего тайшу? Переводчик пробормотал несколько слов, не оборачиваясь к толпе и не спуская с Лунина глаз, переждал гул и ответил, не позабывши снова отвесить поклон: — Знаем, господин. — Ну а того тайшу, который стоит над вашим тайшой и может посадить его вот в эту кибитку или сделать ему

угей, — того знаете? Недолгое общение с бурятами мгновенно обогатило забайкальских новожителей несколькими десятками слов неизвестного языка, и угей, то есть конец, было из обиходных. — Знаем, господин. — Так знайте и то, что я хотел сделать угей его власти. Вот за это меня и сослали. — О-о-о! — и буряты, у которых не только округлились рты, но, кажется, даже самые глаза от трепета и изумления сделались из узких круглыми, медленно пятясь и низко-низко кланяясь, удалились прочь от кибитки. А Лунин, весьма собою довольный, влез в нее и закрылся завеской. Этих милых бедняков, которых русские сибиряки переиначили в

братских, начальство совсем не по-братски пригоняло сюда за двести, триста, четыреста верст, разумеется нимало не обеспокоясь их пропитанием, и они жестоко голодали, насыщаясь — глупое слово, ибо что там за насыщение? — одной брусникой, пока те, кому они прислуживали и кого стерегли, не начали их кормить. Ели они с трогающей душу и не оскорбляющей глаз жадностью смертельно изголодавшихся детей, налегали на все жирное, словно надеясь сделать запас на неминуемый случай предстоящей бескормицы, но и тут любопытство порою брало над голодом верх, и однажды Горбачевский увидал, как двое бурят с осторожной бережностью, словно драгоценный и нежный товар, складывали и сливали в свой неведомо как зовущийся сосуд остатки пищи. Все вместе, подряд, в одну полужидкую кашу: щи, ломти холодной телятины, остатки сладкого, кофейную гущу. Он рассмеялся некстати: — Братцы! Да что же вы делаете? Если уж это есть, так порознь! И тот, кто лучше мараковал в русском языке, молодой крещеный бурят с диковинной кличкой Тыртыр, размашисто помогая себе руками, растолковал, что — нет, нет! — есть этого они никоим образом не предполагают и ужасной бурде предназначена участь весьма почетная — ее повезут в родной улус, родственникам, которым не посчастливилось повстречать столь необыкновенных людей: — Пусть они увидать, что кушать князья. А когда Иван Иванович, разговорившись со знатоком русской речи, узнал, что Тыртыр вовсе не кличка его, а крещеное имя, и усомнился, точно ли его крестили, ибо таких варварских имен в православных святцах не сыщешь, бурят, жарко обидевшись на недоверие, объяснил, что он — да, да! — в самом деле крещен и именем своим гордится, потому что так величают самого страшного и грозного святого. — Святого? Да, да! Дело было просто. Приехал поп. Спросил, кто хочет креститься, посулив целковый серебром и новую рубаху. Окрестил. Записал в большую-большую книгу и сказал: — Запомни: теперь тебя зовут, как того святого, который все ездит по небу на колеснице и гремят. Слыхал, небось? Тырр! Тырр! Что было делать? Смеяться над этим Ильей Пророком? Они и смеялись — не этому, так другому; если вспомнить, смешного и тогда было не бог весть сколько, но хотелось смеяться, это было как надежда выдышать холод острога и, может быть, успеть надышаться теплом перед новыми холодами. В самом деле: что рождало общий хохот, вспоминая который и на следующий день еще не могли отсмеяться? Кюхельбекер, наблюдая восхождение Марса, назвал его Пеперою. Все, ничего более, но, боже, сколько это возбудило шуток, включая весьма вольные на счет альковных шашней означенных римских богов, причем злосчастному путанику шутники отводили в этих приключениях роль и вовсе малопристойную. Шутили так дружно и так неотвязно, что Михаил Карлыч от растерянности и конфуза чуть не спалил свою юрту: развел в ней слишком большой огонь, да еще на беду позабыл открыть отверстие для дыма. А как потешались над переменами в собственном обличье? Положим, они и впрямь являли зрелище презанимательное, и вся вторая партия, почитавшаяся составленной из самых грозных мятежников, была, может быть, приманчива на доверчивый бурятский взгляд, но европеец, верно, принял бы ее то ли за странствующих актеров, то ли за путешествующий дом сумасшедших. Маленький Завалишин, выступающий непременно — по характеру его — впереди всех, в круглой шляпе с необъятными полями, в странном черном одеянии, чей покрой, никому не доверив, сам же и выдумал; в одной руке палка в полтора его роста, в другой книга, которую он пытается читать на ходу, продолжая еще и беседовать. Якушкин в короткой курточке: ни дать ни взять переросток-кадет, донашивающий прошлогодний мундирчик. Волконский в кацавейке, будто позаимствованной у жены. Вольф, и тут не расставшийся с бархатной феской, сам черный и в черном с головы до ног, щеголеватый, как факельщик. Оболенский в плаще, больше походящем на испанскую мантию. Горбачевский в немыслимом архалуке — вылитый помещик-степняк, прокутивший даже борзых и любимого жеребца. В таком живописном виде они ровно на тридцатый день ходу и подошли к Верхнеудинску, где в самом деле имели успех, способный родить уныние и зависть у бродячих комедиантов. На подходе Лепарский забеспокоился. Громогласно было прочтено предписание коменданта, указывающее, как и в каком порядке следовать через город; солдатам велели прекратить добродушную болтовню с государственными преступниками и принять свирепый вид — свирепый, именно так приказ и гласил. Это уже подбодрило записных остроумцев и вызвало общий хохот, не умолкавший, пока они шли городом. Все забавляло: и лупоглазо-истуканий вид городской полиции, опасливо встретившей их перед входом, и давно ждущие под мелким и мерзким дождем толпы жителей, оцепенело взирающие на бунтовщиков (которые, слышно, собирались царя подменить), и чинный вид beau mond'a

, выстроившегося на балконе большого дома возле моста через Уду. Дамы, без сомнения, потратили на приготовления к этому параду все долгое утро; желая вознаградить их старания, Якубович послал одной, помоложе, поцелуй, и та кинула на соседок взгляд полководца, выигравшего решительное сражение. Потом была Селенга с разными, но равно голыми берегами — одни песчаный, другой скалистый, — прельстившими тем не менее впоследствии братьев Бестужевых. Был староверческий Тарбагатай, вышедший навстречу им в праздничном облачении: синие кафтаны мужиков, бабы в шелковых сарафанах, в кокошниках, шитых золотом, — красивые, рослые, словно и вправду свободные люди. А на дневке в деревне Хара-Шибирь произошло великое событие, — вернее, долетела весть о нем. Старик Лепарский самолично, как с докладом по начальству, явился в дом, где стояли Нарышкин и Волконский. Тяжелое багровое лицо было более непроницаемо, нежели когда-либо, усы закручены с сугубой официальностью, в выпуклых, точно у рака, глазах нельзя было прочесть ровно ничего. — Господа! Считаю долгом известить вас… И известил: в Париже революция. Тюильри в руках мятежников. Карл X скрылся в Сен-Клу. Весть разнеслась мгновенно; все поздравляли один другого так, словно взят был не Тюильри, а Зимний дворец, не Бурбон бежал в загородный Сен-Клу, а Романов спрятался в Петергофе и завтра же им всем объявят свободу. Вечером раздобыли у кого-то из женатых две бутылки шипучего, выпили по золотой капле за парижский июль тридцатого года и спели хором «Марсельезу», которую никак им не удавалось допеть в Чите. Там их вечно водили засыпать на окраине ров, которому кто-то из них в сердцах присвоил название Чертовой могилы, так ко рву и присохшее, и делать эту работу было то же, что толочь в ступе воду, как наказывают в Русских монастырях ослушников. При первом дожде овраг вновь размывало, не оставляя от усилий работников, впрочем, далеко не чрезмерных, и следа, что, к слову сказать, выглядело горестно-саркастическим подобием того, какое применение их силам находило и нашло любезное отечество. Не умея на свободе призвать к истинной деятельности, не сумели использовать даже и в каторге. Возвращаясь с постылой работы, голосистый Тютчев запевал:

Allons, enfants de la palrie…

Однако дальше первой строки дело не шло, и уже вторую встречали смехом, заглушая певца. Начальные слова подходили к ним как нельзя лучше, потом же шло все не то. День славы в их жизни если и случился, то в прошлом, настоящее было безрадостно, будущее — темно. Зато уж теперь слаженный хор подхватил за Тютчевым, самочинно взявшимся им управлять, все слова кряду:

Allons, enfants de la patrie,

Le jour de gloire est arrive…

Пели 19 сентября — это помнится в точности. Через четыре дня, за двадцать восемь верст до Завода, на последнем переходе, вторая партия повстречала добротно одетых крестьян с плотницким инструментом — они смешались с их колонной и пробирались через нее. — Ребята, бывали вы в Петровском Заводе? — Как не бывать? Мы там плотничали. — И что, хорошо ли нам там будет? — Ох, господа, худо. Строение-то без окон! — Как без окон?! — Да казематы, слышь, и то мы строили без окон. Мы и то удивлялись, когда строили: как же это без окон? Что это, мол, за порядки — без окон? Только нам сказали, что такой уж плант прислан. Версты за полторы до нежеланной цели остановились, чтобы дать солдатам по всей форме надеть ранцы. Стояли на холме — и еще шутили. Под ними был Петровский Завод. Он лежал в котловпине, зажатой лесистыми складками гор, — потом они узнают, что горы зовутся Яблоневым хребтом. Речушка впадала в реку — они узнают и их названия: Баляга, Хилок. Краснели крышами два заметных строения, и доносился непрерываемый, однотонный стук, словно кто-то мелко-мелко бил молотком по железу, обернутому тряпицей. Скоро им станет известно, что это и есть железоделательный завод и что шум исходит от него. Мельница. Церковь. Погост. Но, скользнув по ним, взор упирался в то, во что не упереться не мог. Огромная красная подкова раскорячилась в центре всего. Частые беленые трубы торчали, как еще не забитые гвозди. Бока подковы гляделись гладко и глухо — окон не было. Евгений Петрович Оболенский тихо сказал за плечом Горбачевского: —

Tout est fini. Voila noire prison d'etat

.

«Жилище наше в Заводе существует; получивши твое письмо, я нарочно сходил на другой же день его посмотреть и посмотрел твой номер каземата. Долго я стоял в твоем номере и около того места, где стоял твой стол и твое кресло; многое тут я вспомнил; взял из стены гвоздик, на котором висел портрет твоей сестры, принес домой и его сохраняю; прикажешь, я тебе его пришлю. Но… мне бросился в глаза твой столик в коридоре, на котором ты всегда обедал: он до сих пор стоит. Насонов Дмитрий Иванович тут же со мной был, сказал:

— Вот столик Евгения Петровича. Я, бывало, ему принесу обедать, а вы с Иваном Ивановичем Пущиным у него все съедите…

— Отчего же мы у него ели, когда ты и нам приносил обедать? — спросил я нарочно.

— А вот, видите (его поговорка), вам принесу скоромное, вам уже мясо и суп надоели; а ему принесу рыбу; вам с Пущиным в охотку — вы у него все и съедите; вот, видите, — да.

— А он сердился на нас, Евгений Петрович, за то, что мы его голодным оставляли?

— Может ли быть, чтобы Евгений Петрович сердился? Евгений Петрович сердился?! Может ли это быть? Да, бывало, я напьюсь пьяным, да и совсем ему не принесу обедать, он и за то никогда не сердился… Евгений Петрович сердился, — продолжал он ворчать про себя, — никогда…

После с ним зашли мы в каземат Пущина, мой номер, и, наконец, в крайний, в котором жил Штейнгель, а потом он, Насонов, и он тут многое вспомнил. Те два отделения, которые вправо от входа ворот, теперь заняты арестантами, прочие все пусты, и все, что осталось от нас из мебели казенной, все до сих пор и стоит. Деревья, посаженные Мухановым в 11-м отделении, сделались уже большие; все заросло травой; мрак и пустота, холод и развалина; все покривилось, а особливо левая сторона, стойла разбиты, одни решетки и толстые запоры железные противятся времени. Недостает тут одного — наших кандалов. Грудь у меня всегда стесняется, когда я там бываю: сколько воспоминаний, сколько и потерь я пережил, а этот гроб и могила нашей молодости или молодой жизни существует. И все это было построено для нас, за что? И кому мы все желали зла?..»

И. И. Горбачевский — Е. П. Оболенскому.

БЕССОННИЦА 1869 года. Декабря 8 дня

«Живу по-прежнему в Заводе… Лампада горит по-прежнему… Никогда никого не забуду…»

И. И. Горбачевский — И. И. Пущину.

— Это не я, не я, — уговаривает кого-то старик Лепарский, забывшись в жестокой горячке. — Это все он! Все он! Задыхается, хрипит, пьет, проливая на рубашку, воду из рук Вольфа, состоящего при больном, и снова заводит свой настойчивый бред: — Не я, не я! От чего отнекивается? На кого валит?.. Впрочем, когда Фердинанд Богданович, вытянув его из хвори, рассказывал все это за ужином в каземате, никто не переспрашивал. Все без того знали боль коменданта.

Он, то есть император, его отличал. Это тешило служивое сердце старика, как и осточертевшая всем история с земляками-конфедератами, столь хитроумно завлеченными им в ссылку. Ходя еще на помочах, великим князем, Николай Павлович был шефом Северского полка, пребывавшего у Лепарского под началом, виделся с ним, писал к нему, о чем, разумеется, новым генераловым подопечным также приходилось выслушивать во всех примечательных подробностях. Благоволение он заслуживал долго и выслужил честно. В Северском командира не то чтоб очень любили. Петровский плац-адъютант Розенберг, из его однополчан, им-то и завлеченный на новое место (четверное жалованье, каждые три года чин — как не соблазниться?), стороною секретничал, что офицеры, случалось, роптали: суров-де в обращении, хмур, сух, малообщителен. Однако, как ни ропщи, а за все шестнадцать лет его командирства никто ни единого разу не был во всем полку взыскан — не только что из высших, но даже из нижних чинов, которых, попросту сказать, не пороли. — Бесп?рочные, значит, были, — непременно сбалагурил бы какой-нибудь (грустно вспомнить) солдатик из его, Горбачевского, 2-й легкой роты. А Мишель Бестужев, от брата Александра, знать, заразившийся пристрастием к стихотворцам, верно, добавил бы: — Слуга царю, отец солдатам! Он, Бестужев, Лепарского защищал всегда, особенно перед Завалишиным, пылавшим к коменданту враждой. Что до солдатского отца, то кто разберет теперь, каким он там был, да и был ли, но вот со слугою, по всему выходило, что и вправду с любимым, а что с любящим, нечего было и гадать, — с ним царь не церемонился. И слугу это огорчало безмерно. Нет, ценить-то ценил и доказал, что ценит, назначив надсмотрщиком над теми, кого до самой своей смерти но устал неравнодушно величать: mes amis de 14

, и положив ему содержание поболее генерал-губернаторского, почти в тридцать тысяч, — Николай вообще двусмысленных милостей не признавал и четко считал заслуги в рублях. Но притом странным образом небрежничая и уничижая. Тому же Розенбергу пришлось — году этак в тридцать четвертом — быть в отпуске, в Петербурге, и там он не упустил случая представиться на разводе царю. А Незабвенный — и незабывающий — осведомился: — Ну что там старикашка? Шевелится еще? Неискоренима, увы, отечественная привычка во всяком пустяке, излетевшем из державных уст, тотчас жадно подозревать неслучайный, обдуманный, глубинно потаенный смысл. Так и петербургское общество немедля истолковало царский звук самым благоприятным образом, порешив, что столь неуважительный к комендантской власти тон, быть может, сулит скорое освобождение из-под нее. Или хоть послабление — и на том спасибо! А Лепарский, от которого Розенберг ничего не утаил, разобиделся смертно: — Старикашка… Вот он каков, господа! Когда я был ему нужен, он мне давал и чины и звезды, невзирая на мои лета. Не в три же года я так состарился! А теперь, видите, смотрит на меня как на старую тряпку, которую и выбросить за ненадобностью можно! Либеральничающий с горя генерал казался жалок, и не то что Бестужеву, а даже Ивану Ивановичу захотелось его утешить: — Полно, ваше превосходительство! Стоит ли? Император, может быть, сказал это не подумав… — Он — не подумав? Нет, вы не знаете, господа! Вы ничего не знаете! А вот я вам расскажу… Когда он только надумал назначить меня к вам, то в Москве, во время коронационных торжеств, допустил меня к своему столу… — Вот видите! Но это же… — продолжил было Горбачевский. — Нет, нет! Тут совсем не то, что вы думаете!.. Я, признаюсь вам, был счастлив. Не всякому, согласитесь, такая честь. И что же? — Неужели он и тогда сказал что-то обидное? — Нет, вы послушайте. Напротив, он был со мною весьма обходителен, но потом… Вообразите, господа! Я, как ни в чем не бывало, сижу за столом и вдруг примечаю, что он то и дело взглядывает на мое лицо. А оно у меня, уверяю вас, такое красное, с тех пор как себя помню, от природы, а вовсе не по каким иным причинам… — Уж нам ли этого не знать, генерал! — А потом, вижу, переводит взгляд на рюмку, что стоит перед моим прибором. И смотрит то на лицо, то на рюмку, то на лицо, то на рюмку… — И что из того, ваше превосходительство? — Как что? Вы удивляете меня, господа! Ведь это значит, он следил, не много ли я пью! Стало быть, полагал во мне пьяницу, неспособного исправлять должность! И это после того, как он столько лет знал меня по Северскому полку! Знал мои правила! После этого я не удивлюсь, если узнаю, что он велел своим

шпигонам(так он произносил ненавистное и ему слово) докладывать каждый мой шаг!.. Генерал знал по-французски, по-немецки, с детства, пройдя в Полоцке школу отцов иезуитов, помнил латынь, но на родном, на польском не говорил никогда, — разве что в ажитации его порою выдавало произношение. Он даже не любил упоминать, что из поляков родом, и часто можно было слышать из его уст: «Мы, русские… Конечно, я как всякий русский человек…» Впрочем, иной раз чудилось: оттого и не упоминал, что слишком твердо помнил. Как прорвало его в дни, когда узнали о польском восстании. На нем не было лица, и он сожалел — о чем? — Рано, господа! Рано они начали! — А может быть, напротив, генерал, слишком поздно? — Да! Вы правы! — неожиданно согласился он, и Горбачевскому не часто приходилось видеть его в таком волнении. — Может быть, и поздно! Так или иначе не вовремя! Вот если б они поднялись в 1828 году или лучше в двадцать девятом, когда мы были заняты турецкою кампанией, тогда… А умирая и поняв, что умирает, за несколько часов до того, как остаться без языка, впервые на общей памяти заговорил с Осипом Адамовичем, с племянником, на польском. Заговорил ласково и тоскливо: — Но цо, Юзку? Жаль та мне? А паменташь, хлопче, в Полоцке коло ратуша…

Много, много всякого наметалось в генеральской душе, то прячущейся от постороннего взгляда, то вдруг небезопасно обнажающейся, но счеты с императором, которого обожал, и ревновал, и боялся, были в нем едва ли не манией. Он все подмечал и откладывал на душевном донышке с болезненной наблюдательностью и угрюмой памятливостью, не поддаваясь утешительным уговорам: — Нет, нет, господа, уж я знаю, что говорю. А как было с окнами в каземате? Помните?..

«Получив план, профиль и фасад предполагаемого деревянного строения для содержания ста человек преступников, я представил оные на Высочайшее усмотрение, и Его Величество повелеть соизволили, чтобы в них были сделаны следующие перемены: 1) назначенные по внешним частям строения окна уничтожить, а свет пропустить в комнаты из коридоров, исключая только караулен…»

Начальник главного Штаба генерал-адъютант барон Дибич

«Итак, дорогой батюшка, все, что я предвидела, все, чего я опасалась, все-таки случилось, несмотря на все красивые фразы, которые нам говорили. Мы — в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите.

Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых — здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых — здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты…

Прошу тебя не показывать этого письма ни младшим сестрицам, ни даже сестрам, зачем их огорчать. Я сообщаю это тебе, потому что я не могу выносить,

что тебя под старость этак обманывают».

Александра Муравьева

«Сие письмо не выдавать, а женам написать, что напрасно они печалют своих родных, что мужья их посланы для наказания и что все сделано, что только человеколюбие и снисхождение могло придумать для облегчения справедливо заслуженного наказания. Государь, получив от Ленарского рапорт, сам уже предписал дабы были окошки для лучшего свету…»

Генерал-адъютант граф Бенкендорф