|

|

Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Андреев Леонид Николаевич :: Сименон Жорж :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: Язва :: Из 'Записных книжек писателя' :: Истоpическая литуpгика :: Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего :: Задача профессора Неддринга :: Где любовь, там и бог :: Алмазная история - 1 :: Кто осмелится не сделать подарок Санта Клаусу :: Справочник по реестру Windows XP :: The Boarding House |

След человекаModernLib.Net / Отечественная проза / Москвин Николай / След человека - Чтение (стр. 8)

3

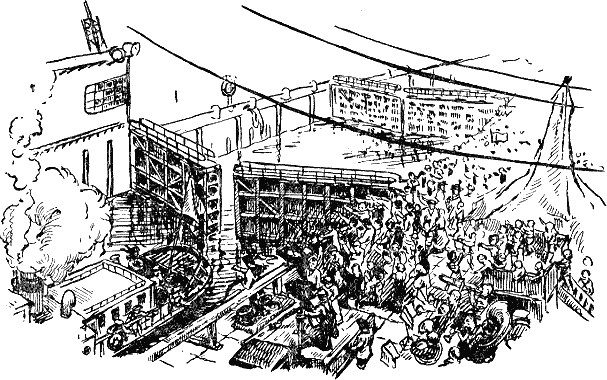

Было половина четвертого, когда Наталья Феоктистовна вышла из дому. Жара чуть спала, желтая, знойная дымка на небе стала отходить, проступила голубизна. Наталья Феоктистовна осмотрела небо: не будет ли дождя, на ней было палевого цвета платье, белые туфли, и она не взяла ни плаща, ни зонтика. Нет, воздух был тих, спокоен. Когда вышла к реке, потянуло прохладой, как бы прослоенной струями жаркого воздуха, который то касался лица, то рук. Появились легкие бурые дымки мошкары. Они ловились вокруг и отлетели. Наталья Феоктистовна улыбнулась: гвоздичное масло, которым она протерла лицо, пока действует. С высокого берега открылась широкая панорама и реки, и плотины, и шлюза. Сегодня все ближнее к этому берегу, к шлюзу было неузнаваемо от пестроты одежд, от неуловимого, как бы на одном месте, движения этого тысячного скопища. Невнятный, но неумолчный гул толпы стоял в воздухе. Вскоре и Наталья Феоктистовна была среди толпы. Здесь, как на гулянье, среди тележек с газированной водой и мороженым прохаживалась стайками и парами молодежь, среди которой выделялись густым каштановым загаром девушки со строительства. На работу они ходили налегке, а сейчас были в шелковых чулках, в платьях с длинными рукавами, но и сквозь чулки и рукава проступал загар. Наталья Феоктистовна набрела на группу людей. В середине находилась сухощавая женщина в просторном черном комбинезоне, перед которой на треножнике стоял киноаппарат, а в двух-трех шагах от него очень полная и крайне смущенная девушка с большим букетом в руках. Овсеева признала в девушке Нину Ельникову из управления строительства и, улыбаясь про себя, пожалела ее: конечно, так вот сниматься на народе очень неловко. Операторша властным голосом попросила Нину, не оглядываясь на аппарат, пройти к тележке с газированной водой и выпить воды. Неловкой, какой-то смятой походкой, судорожно прижав букет, бедная Нина тронулась в путь. Тотчас, легко и изящно изогнувшись, женщина в черном комбинезоне повела глаз урчащего аппарата следом за толстой девушкой. Не то газировщица постаралась, не то такова была инструкция, но на железном столе тележки ждали Ельникову три налитых стакана воды. — Вот это Наталья Феоктистовна и есть! — услышала Овсеева сзади себя голос. Она обернулась и увидела Всеволода Васильевича в белых брюках и с белым пиджаком в руках, девушку, которую встретила на фабрике, на лестнице, и рядом с ними немолодую, но еще привлекательную статную женщину в синем костюме и мальчика, тут же побежавшего к киноаппарату. Они были чем-то оживлены, улыбались, и Овсеева поняла, что Всеволод Васильевич, обычно не очень с нею храбрый, сейчас из-за общего оживления так смело, непринужденно обратился к ней. Наталья Феоктистовна почувствовала, что Софья Васильевна неприметно разглядывает ее. Она усмехнулась про себя: у нее сейчас появилась такая же походка, как вот была у Нины Ельниковой. Тут она вспомнила про письмо сестры и даже обрадовалась: теперь легче, свободнее будет. Пропустила вперед Всеволода Васильевича и Лизу и пошла рядом с Софьей Васильевной. — Дало ли вам то письмо что-нибудь новое о вашем муже? — спросила Наталья Феоктистовна. — Да, спасибо… Во всяком случае, известно, где он тут жил, хотя и временно… Наталья Феоктистовна стала рассказывать, что она пыталась расспросить по дому, но многие жильцы еще находились тогда в эвакуации, а те, кто был, знали только, что у сестры останавливаются всякие командированные и военные, вот и все… Спрашивала и в домоуправлении — может быть, известно, куда человек выехал. Но там ответили, что военные часто не прописываются и, уж конечно, не извещают, куда направляются… Софья Васильевна вежливо поблагодарила ее за хлопоты. — Буду рада, если вы зайдете ко мне, посмотрите, — сказала Наталья Феоктистовна. — Хотя, конечно, никаких следов… — Спасибо! Я собиралась просить вас об этом. Нет, разговора не получалось с этой ставшей вдруг замкнутой женщиной. Наталья Феоктистовна обратилась к впереди идущим Лизе и Всеволоду Васильевичу, и разговор стал общим. …Да, Софье Васильевне не хотелось говорить о письме. Оно было написано чужим человеком — и спасибо ему, — но касалось тех чувств, которыми она не привыкла делиться. Как когда-то она одна, не ища участия, пережила март сорок четвертого года и позже отголосок — строку в газете: «Вечная слава…» — так и теперь ей не хотелось, чтобы кто-то посторонний, хотя, видимо, и милая, добрая женщина, обсуждал это. В письме она нашла то, чего другой бы и не увидел, не почувствовал. Посторонний человек, какая-то Клавдия, говоря на ходу, мельком, вдруг словно осветила далекое. Так, например, слова в письме: «Волосы зачесаны назад…» И вот чужие слова вызвали образ Михаила не только последних лет, но и давнишних, молодых, когда они познакомились, — с тех студенческих еще лет носил он так волосы… Слова в письме «обходительный» и «сразу наступила тишина» напомнили тоже уже привычное в их прошлой жизни, незамечаемое… И в то же время еще острее ощутилась утрата. Да, она пойдет в тот дом, но что найдет там? Пустые стены… 4

Вода в шлюзе, затененная стенами камеры, была черная, как в колодце, и, как из колодца, от нее, несмотря на жаркий день, тянуло холодом. Шлюзование начиналось. Расцвеченный косыми флажками белый пароход «Руслан» осторожно вошел в первую камеру. Тотчас белые бока парохода, цветные флажки, матросы, стоящие у поручней, отразились в черной воде. Так многому надо было отразиться, что на водной поверхности камеры не хватило места. Отображения тесно жались друг к другу, стараясь даже подняться с воды по стене камеры, но бетонная, шершавая, глухая к ним стена не принимала их. — Ворота пошли! — сказал Всеволод Васильевич. Лиза перехватила его взгляд и увидела две мощные дугообразные тяжелые створки, которые, отделившись от берегов камеры, медленно, не тревожа отражения в воде, пошли навстречу друг другу. Они замкнулись позади «Руслана», как бы поймав его в ловушку. Тотчас вода через невидимые отверстия в камере стала прибывать и поднимать на себе пароход. Он увеличивался в размерах. — Ворота пошли! — оглянувшись на дядю Севу, сказал Витя значительным голосом. У вторых ворот, перед второй камерой, сейчас было обратное движение — они открывались. Створки разомкнулись и плавно пошли к берегам шлюза. Когда они разошлись, Лиза с удивлением увидела, что уровень воды во второй камере такой же, как теперь стал в первой. Пароход через открытые ворота медленно двинулся влево, ко второй камере. Тотчас вокруг раздался многоголосый гул, одобрительные вскрики — половина пути была пройдена! Дядя Сева и Софья Васильевна с детьми вслед за пароходом тоже стали передвигаться ко второй камере. Овсеева, еще раньше встретив какую-то свою подругу, отошла от них, и теперь ее палевое платье мелькало где-то впереди, в толпе. Всеволод Васильевич поскучнел, отвечал рассеянно… Медленно пробираясь среди отмахивающихся от мошкары людей, они набрели на чернобородого кинооператора с молодым, безусым помощником, которые, урча своим аппаратом на треножнике, пропускали мимо себя пароход и сейчас, коротко переговариваясь, почему-то очень внимательно ловили проходящую мимо них корму с развевающимся флагом. Лиза вспомнила о Павеличеве и поискала глазами коричневую куртку. За эти три дня он уж что-нибудь да узнал! Да и надо ему сказать про улицу Шевченко, № 15 — для нее с мамой это опустевшее место, а для него может быть важно. — Ты посмотри, куда люди забрались! — сказала Софья Васильевна. Лиза взглянула в ту сторону, куда ей показала мать, и увидела высокий и могучий железный остов, напоминающий стол на четырех ногах, стоящий наверху последних бычков плотины. Она знала еще со дня прогулки с Павеличевым, что это портальный кран. Но тогда кран был в работе, — черный и страшный, ходил поверх бычков влево и вправо, сейчас же, придвинувшись как можно ближе к шлюзу, он стоял разнаряженный флажками. На вершине его, как по столу, похаживали небольшие фигурки людей. Среди них Лиза различила девушку с развевающимися по ветру рыжими волосами, стоящую около киноаппарата. «А Павеличева и тут нет!» — подумала она. Но как только она перевела взгляд на шлюз, то увидела в конце его решетчатую, почти вертикальную стрелу другого крана и на верхушке его Павеличева. Он был одет во что-то темное и, удобно примостившись, сидел на перекладине, как на ступеньке лестницы, пока в бездействии, в ожидании. Ниже его, на середине стрелы, тоже чего-то поджидая, сидел другой оператор. Пароход меж тем прошел вторую камеру и сейчас входил в третью. Когда Всеволод Васильевич и Софья Васильевна с детьми подошли к пароходу, там уже стояло столько народа, что пройти было нельзя. Витя, держа свой билет наготове, искал глазами контролера и не мог найти — все стояли к нему спиной, совсем не по-контролерски. — Ну, Вить, ты обещал меня провести, — сказал Всеволод Васильевич, — так действуй! Витя вздохнул, покосился на него и, засопев носом, стал протискиваться вперед. Но дядя удержал его. Софья Васильевна неодобрительно посмотрела на брата. — Ты так дошутишься, что он тут потеряется! — сказала она, отмахиваясь платком от мошкары. — Вообще нет смысла туда, в сутолоку, пробираться. Тут хоть воздух, а там в жаре да в толпе… — Ну, а как же, мам, билеты? — обиженно спросил Витя. — Ну, так и билеты… Оставь себе на память. Они отошли даже чуть назад, ближе к перилам. На той стороне шлюза Всеволод Васильевич увидел палевое платье и невольно стал следить за ним. Сестра, заметив его внимательный взгляд, посмотрела в ту же сторону. — А ты знаешь, она ничего, хорошая! — тихо сказала Софья Васильевна. — Конечно, мы тут мельком увиделись, но, по-моему, хорошая. Было видно, что ему приятно это, он даже невольно кивнул головой, как бы вполне соглашаясь, но тут же скосил взгляд на сестру. — Насчет полушалков, матушка, я тебя предупреждал! — сказал он. — Они в продажу еще не поступали. Помни это! — А ты уже справлялся? И то хорошо: значит, шаг вперед… 5

Меж тем около третьей камеры все придвинулись к перилам: сейчас будут последние ворота. На дощатую, обтянутую кумачом и пока пустую трибуну, застенчиво улыбаясь, стали подниматься женщины с детьми. Это надоумило и других матерей и отцов — у перил из-за чужих спин детям ведь ничего не видно. Вскоре на трибуне были только одни дети — взрослые спустились вниз и стояли около, поглядывая наверх: не упали бы. Но дети, подняв руки над головой к высоким для них кумачовым поручням, держались крепко. «Руслан» стоял в последней камере, у последних ворот, ведущих на простор реки. Операторы на портальном кране и на кране, стоящем на выходе из шлюза, приготовились.

Павеличев, правым плечом привалившись к стреле крана и просунув руку в ее железные переплетения, держал перед собой серебристый аппарат, нацеленный на середину ворот. Он висел над рекой, над людьми, но был не одинок — в стороне, но еще выше его, на портальном кране, тоже нацелившись, застыла маленькая отсюда Лариса. Под ним на той же стреле примостился «цветник». Павеличев вдруг почувствовал то воодушевляющее, веселящее дух товарищеское единение, которое бывает у людей, занятых одним делом. Отсюда, с вершины стрелы, открывался широкий вид на праздник. Среди шума, движения, пестроты платьев молча и многозначительно поблескивали на солнце никелированные трубы духового оркестра. Большой, добродушный бас-геликон светился ярче всех. Павел — который уж раз! — повел взглядом по перилам шлюза, надеясь увидеть Лизу, но это было невозможно — столько лиц…

Он вспомнил вчерашний разговор в номере у Никодимцева, приезд в гостиницу Аверьянова — вот бы и ей знать… По невнятному гулу толпы Павеличев догадался: началось. Он приник к аппарату. Между створками ворот показалась узкая, сверху донизу, щель. Она стала медленно расширяться. Толстые, тяжелые ворота, разделившись надвое, плавно пошли к берегам камеры, чуть бороздя темную поверхность воды, тихую, спокойную, отражающую небо, облака. «Руслан» вспенил сзади себя воду и, дав гудок, тронулся вперед. Как только он прошел распахнутые ворота и корма его оказалась за камерон, раздалось дружное «ура» и, чуть запоздав, грянул оркестр. «Руслан», давая веселые гудки, вышел на простор реки и, прибавив ходу, стал удаляться. Матросы, сгрудившись у кормы, махали фуражками, руками — прощались со шлюзом. Павеличев подождал — не мелькнет ли на пароходе в последний момент что-нибудь интересное — и опустил аппарат. Посмотрел на портальный кран — Лариса тоже собиралась уходить оттуда. Спускаясь по стреле, он повторял про себя неизвестно откуда появившуюся фразу: «Первый пароход проходит восстановленный шлюз». Но, услышав в своем голосе какую-то напыщенную интонацию, улыбнулся: ведь так диктор будет читать текст перед этим кадром. 6

Музыка продолжала играть. Дети с трибуны потянулись к оркестру. И вовремя: к трибуне подходили четверо — секретарь обкома, представитель министерства, приехавший на открытие шлюза, начальник строительства и Аверьянов. Поднявшись на дощатый помост, невысокий, с худощавым лицом представитель министерства положил на кумачовые поручни серо-зеленый плащ. Стоящий крайним, Аверьянов сделал знак рукой, и оркестр смолк. — Товарищи! — произнес представитель, и тотчас рупоры во всех концах громко повторили: «Товарищи!» Представитель заговорил о человеческом труде, благословенном в лагере мира, и о труде в другом лагере, где труд простых людей не приносит им ни славы, ни чести, ни уважения. Незамечаемый, он напоминает о себе только тогда, когда прекращается. Представитель министерства привел известные из последних газет сведения о забастовках и стачках на Западе. После него говорил начальник строительства Лазарев. Осанистый, в широком светлом костюме, он с озабоченным лицом подошел к микрофону. Лазарев тоже собирался начать речь о лагере мира и лагере войны, но теперь, после представителя министерства, надо было об этом или очень коротко сказать, или совсем не говорить. И, подходя к микрофону, он еще не решил, как начнет речь. Но, увидев в первых рядах стоящих около трибуны нарядных Жевелева, Панайотова, Борисенко, Ляпунову — прославленных строителей шлюза — и еще сотни честных, умных, преданных своему делу людей, он понял, что надо начать прямо с них. Он и начал с них, поблагодарив за труд, за воодушевление, за мужество, за хозяйский интерес… Тотчас после аплодисментов в разных концах толпы послышались какие-то возгласы, смех, шум. За толпой и вблизи трибуны стали взлетать подбрасываемые фигуры. Оркестр заиграл туш. — Кого это качают? — спросил приземистый, с запавшими глазами секретарь обкома. И Лазареву и Аверьянову нелегко было ответить: люди появлялись в воздухе с поднятыми руками и ногами и тут же пропадали… — Это, Иван Капитонович, вон Нюша Ткаченко взлетает! — сказал Аверьянов, показывая секретарю обкома вправо. Он ее узнал только по рыжим локонам. — Пришла из колхоза и в бригаде бетонщиков сразу выдвинулась. Чуть левее, вон, посмотрите, пикирует Василович — инженер левого берега. Только по трости в руках и можно догадаться. Оркестр смолк, стихло и в толпе. Аверьянова кто-то снизу тронул за ногу. Он с трибуны посмотрел вниз — это был Гриша Горелов, секретарь бюро комсомола левого берега. — Леонид Сергеевич! — негромко сказал он, поднимая голову кверху. — Тут кое у кого дети потерялись, родители вот просят объявить по радио, — кивнул он на женщин и на одного высокого мужчину, группкой стоящих невдалеке. И у женщин и у мужчины было какое-то одинаковое выражение лица, и они дружно, виновато улыбаясь — прерывают вот праздник! — закивали головами, когда Аверьянов посмотрел на них. Парторг, придерживая у колен брюки, пригнулся и взял у Гриши бумажку с записанными именами. — Внимание! — сказал он в микрофон. — Валю Найденову, Борю Глазунова, Игоря Величко, Петю Фурначева просят подойти к трибуне. Тут их ждут родители. — Аверьянов переглянулся с Лазаревым и добавил: — Также просят подойти к трибуне Софью Васильевну Шувалову с детьми. Грузный Лазарев, боком проходя к микрофону, чтобы объявить о выступлении Аверьянова, тихо сказал ему: — Кстати получилось! Аверьянов не торопясь установил головку микрофона по своему высокому росту и снял шляпу, открыв небольшие залысины на широком, не загорелом лбу. — Товарищи! — проговорил он, проводя рукой по коротким черным усам. — Мне осталось сказать очень немногое. Вслед за аванкамерным мостом, за окончанием основных работ на плотине, вслед за пуском первых турбин мы сегодня сдаем народу новое наше произведение — шлюз. И когда водрузился на место аванкамерный мост, и когда побежал по проводам первый промышленный ток, и сегодня, после шлюза, мы отмечали и отмечаем лучших наших строителей. Это не долг, это не обязанность — это радость. Искренняя, от всей души радость и гордость за наш рабочий класс, за нашу интеллигенцию… Но мы не должны забывать и тех, кто пришел сюда раньше нас, кто с риском для жизни отстаивал от врага это детище первых наших пятилеток. Я говорю о Советской Армии. Их было, конечно, много, солдат и офицеров, сражавшихся за нашу гидростанцию… Но мы знаем четыре имени, четверых людей, благодаря мужеству и находчивости которых уцелела наша красавица плотина. Да, уцелела.1 Враг задумал снести ее начисто, и на месте плотины была бы гладь реки или новый бурлящий порог… Но нет, плотина уцелела! Она вернулась к нам израненной, но живой… Отмахиваясь соломенной кепкой от налетавшей мошкары, Никодимцев стоял недалеко от трибуны и, слушая Аверьянова, поглядывал на тесный проход-между киоском и тополем, где было какое-то движение — кто-то уходил и приходил. Из прохода появился мальчик, потом остроглазая, смешливая девочка в белых носочках. Они подбежали к матерям, все еще группкой стоящим около трибуны. Появлялись и взрослые, но не было женщины с двумя детьми. Когда Аверьянов, говоря о каждом из четырех защитников станции, дошел до лейтенанта Кузнецова Алексея Христофоровича, стоящая рядом с Никодимцевым девушка в кирзовых сапожках и с голубыми сережками в ушах не то шумно вздохнула, не то что-то сказала. Карие круглые, вдруг засветившиеся глаза ее искали участия. — А Кузнецов-то это, наверное, наш! — быстро сказала она Никодимцеву и тут же перевела взгляд на другого соседа, чтобы и ему сообщить это. — Ну, фамилия распространенная! — буркнул Никодимцев и, заметив в проходе Павеличева, пошел к нему. Он спросил у него, не видит ли он тут где-нибудь Шуваловых. Павеличев, тоже слышавший приглашение по радио, оглядел широкий круг людей, окаймляющий трибуну, и, не найдя ни Лизы, ни ее матери, сказал: нет, не видит. И, перекинув тяжелую сумку с аппаратом, пошел к трибуне. Меж тем люди с трибуны стали спускаться, и возле плоского постамента, на котором стояло что-то высокое, в светло-зеленом чехле, началось оживление. Несколько рабочих в брезентовых робах, разведя руки, стали теснить, расширять круг зрителей, стоящих около. Двое рабочих вытягивали какой-то шнур, идущий от чехла. Последним с трибуны сходил парторг, и Никодимцев заметил, как к нему несмело подошла та девушка с голубыми сережками, которая заговорила о лейтенанте Кузнецове. Сейчас с нею были еще девушки и паренек в черном новом костюме и в желтых ботинках. Они втроем обступили Аверьянова. И оттого, что девушка теперь была не одна, Никодимцев подумал: «А может, правда?» Он тут же вспомнил, что парторг ведь называл не только фамилию, но и имя и отчество. Он взглянул на проход между киоском и тополем, где появилось много новых людей, но тех, кого он поджидал, не было, и пошел к Аверьянову. 7

Оркестр играл тихий вальс. Яснее всех была слышна флейта, которая тонким пунктиром выносила мелодию все выше и выше. На предвечернем небе еще больше появилось синевы, а белые облака, охотно приплывшие на остывающее небо, спокойно подставляли свои пухлые тела под красное, уже не жаркое, близкое к закату солнце. Третья камера, где играла музыка, куда у Вити был билет, манила его. И он наконец отпросился — ну как-нибудь проберется, не раздавят его, не маленький. Осмотревшись, Софья Васильевна показала ему на столб с крупными коричневыми изоляторами, недалеко от которого они теперь стояли, и приказала Вите вернуться к этому месту. От скопления людей, от безветрия было душно, трудно было стоять не двигаясь. Но музыка впереди привлекала, и народ около второй камеры стал постепенно редеть. Оставшиеся, расстелив газеты, с удовольствием сели на землю. Всеволод Васильевич хотел выбрать место подальше, на траве, но Софья Васильевна, вспомнив про Витю, попросила от столба с коричневыми изоляторами далеко не отходить. Они уселись тут, а Лиза сказала, что она пойдет поищет Павеличева, который, она видела, уже сошел с крана. Софья Васильевна и ей показала на столб. — Из тебя, Сонечка, хороший бы штурман вышел, любишь ты ориентиры! — уже отходя, услышала Лиза. Начало речей застало ее на первой камере. Тут тоже было много сидящих на газетах или прогуливающихся по свободным уже дорожкам. Лиза подходила к группам людей, думая, что люди сгрудились около кинооператора, — может быть, Павеличева, — но это были просто так группы. Одна группа, рассматривавшая первую камеру, привлекла ее внимание своеобразными расцветками костюмов. Кто-то рядом сказал, что это делегация зарубежных крестьян, только что приехавших на поезде. Среди них почему-то находился тот Кузнецов, которого она видела у дяди Севы на фабрике. Сделав круг, Лиза заметила чернобородого оператора, который недавно снимал пароход в первой камере. Он направлялся к грузовикам, стоявшим в стороне. Взяв из кузова одной машины что-то продолговатое, он быстро пошел к третьей камере. Лиза остановилась около мороженщицы, которая жестяной формочкой ловко выбивала кругляшки мороженого с вафлями, похожего на толстые деревянные колесики от кукольных колясок. Она купила мороженого и, присев на траву, стала есть и слушать, что говорил рупор на дереве. Слушая, она посматривала в сторону грузовиков, — может быть, и Павеличев за чем-нибудь сюда придет. Рядом, выставив из-под широкой, по-старомодному нарядной юбки начищенные башмаки, сидела старуха в белом платке в черный горошек и опрятно, со вкусом ела мороженое с булкой. — Ты мне, девонька, вот ответь, — сказала она, взглянув на радиорупор, слова которого о людях войны, наверное, и вызвали ее вопрос. — Предположим, вот человек имеет все, ну просто купается в роскоши. И дома, и деньги, и имущество… Говорят, даже свои железные дороги и свои пароходы у таких людей бывают… Ну, все есть. И не только на себя, но и на детей, и на внуков, и на правнуков хватит и еще останется. Ну хорошо, награбил, злодей, и живи тихо! Тебя никто не трогает! Не действуй только дальше — ни ты, ни правнуки в бедности не умрут. Нет, он опять действует — к награбленному еще грабит, войну вон даже затевает… Ты скажи — зачем? Зачем ему вокруг себя гнев и возмущение сеять? Что он, на четырех постелях будет спать? На пяти пароходах сразу ездить? Ведь, кажется, умный человек, а действует, как самый дурак! Старушка вытерла липкие после мороженого пальцы о молодой лопух, вынула платок и, обтирая им сморщенные губы, выжидательно посмотрела на Лизу. Ответить Лизе было и легко и трудно. Легко, если говорить обо всех таких людях, и трудно — об одном, ибо в действиях этого одного и в самом деле не было разумного расчета. И она решила, что понятнее, да и правильнее будет, если говорить обо всех, об общих их интересах. И она начала говорить, но вскоре рупор остановил ее — она услышала имя матери. Что такое? Прислушиваясь к радио, она молча просидела еще несколько минут, но тот же отчетливый голос стал говорить о чем-то другом. Рассеянно кивнув женщине, Лиза побежала к столбу с коричневыми изоляторами. Софья Васильевна и дядя Сева, стоя и смотря в разные стороны, искали ее глазами. — Ну, где ты пропадаешь? — воскликнула Софья Васильевна с побледневшим лицом. — С Витей что-то случилось! — Что? Всеволод Васильевич, который был спокоен и только недоуменно улыбался, взглянув на лицо Лизы, нахмурился. — Да не пуган ты, ради бога, Лизу! — сказал он сестре. — Ничего не случилось. — Пошли, пошли! — не слушая, Софья Васильевна двинулась вперед. Перед третьей камерой по-прежнему стояло много народу, и в широком, но тесном проходе еле заметно струилось движение. Продвигаясь, Всеволод Васильевич рассказал Лизе то, что она не слышала, разговаривая со старухой: по радио вызывали потерявшихся детей, а потом почему-то вызвали Софью Васильевну… — Вот мама и думает: что-нибудь с Витей… — Он, усмехнувшись, вдруг остановился., - А знаешь, Соня… — сказал он, поворачиваясь к сестре, но поток, как ни был слаб, не дал ему стоять и повлек дальше. — А знаешь. Соня, — повторил он, уже через чью-то голову, — Витя мог сдурить и для нашего удовольствия, для того, чтобы мы были на третьей камере, сказал там, что он потерялся! Может быть, даже жалобным голосом. — Ну, придумаешь! — Софья Васильевна тяжело дышала. — Что мы, сами не могли бы, если хотели… И как он мог! Как такая глупость пришла ему в голову! — добавила она не так уж уверенно. Впереди виднелась верхушка трибуны, флаги, развевающиеся по ветру, но до конца прохода было не так близко. Софья Васильевна прислушивалась к радио: нет ли еще чего? Но рупоры остались позади, и доносился громкий, однако невнятный гул их. Потом и он смолк. Через минуту уже не сзади, из рупоров, а впереди послышался тихий, плавный вальс. И, слушая спокойную, плавную музыку, она подумала, что не может быть плохого… Перед концом прохода впереди стало видно свободное место вокруг трибуны, белым блеском замелькали никелированные трубы оркестра. И тут вдруг появился Витя. Энергично протискиваясь во встречном потоке неповоротливых взрослых, он первой увидел Лизу. — Там папа… написан! — шумно дыша, выговорил он. Софья Васильевна, не слушая, что он говорит, просветлев лицом, но все же строго глядя на его каштановый чубик на лбу, двинулась к сыну. Но Лиза, схватив брата за руку, быстро устремилась вперед. Выбежав на свободное место, миновав слева трибуну, справа оркестр, теперь Витя повлек сестру к группе людей, чинно и молча стоящих около темно-серого гранитного обелиска. Лиза, заметив этих людей, смутилась, но потом, обняв брата за плечи, вместе с ним медленно подошла к четырехгранному, заостренному наверху граниту. Четыре бело-розовые, прикрепленные на больших позолоченных винтах мраморные таблички шли сверху вниз. Лиза сразу увидела самую нижнюю, четвертую: «Майор М. Шувалов». Тогда она прочла по порядку эти золотые, врезанные в мрамор слова, чтобы снова дойти до четвертой строки. Солдат Ф. Бутузов

Солдат Д. Зайченко

Лейтенант А. Кузнецов

Майор М. Шувалов

Первые две она видела в мастерской, да и третью, тогда еще не покрытую золотом… Но как же, почему четвертая? Она стояла не шевелясь, перечитывая последнюю строку еще и еще раз, и слезы, которых она не могла понять — не то радостные, не то горькие, — подступали к глазам. Ну хорошо, герои, но что это — памятник погибшим? Или нет?.. Витя, начавший было оживленно рассказывать, как потянули за веревки чехол, и как он ловко раскрылся, и как потом упал, посмотрел на Лизу и, замолчав, тоже насупился. — Товарищ Аверьянов, вот дети майора Шувалова. Лиза повернулась на голос и увидела Павеличева, подходившего к ней. Двое из группы — высокий, с усами и полный, в соломенной кепке, — тотчас пошли за ним следом. Павел поздоровался с Лизой наскоро, как бы не желая ее отвлекать, и повернулся к тем двоим. Те тоже поздоровались — не наскоро, но с той неловкостью, когда не знаешь, о чем начать говорить. Аверьянов заметил влажные глаза девушки и, словно найдя, что надо делать, обнял Лизу. — Ну, а где же, Лиза, ваша мама? — просто, будто ничего не заметив, спросил он. — Она сейчас! Вот она… — Лиза, не поднимая непросохших глаз, кивнула на проход, где показались Софья Васильевна и дядя Сева. …Никодимцев смотрел на детей и думал о том, что вот тут, поблизости, на плотине, под тем же, только зимним небом человек заставил себя забыть об этой вот девушке и мальчике. Надо было забыть… У женщины, которая приближалась к обелиску, был большой лоб и такие же, как у Лизы, глаза — широко расставленные, узкие, серые, — и Никодимцев, который не слышал ответа Лизы, догадался, что это мать. Оркестр заиграл марш — окончание праздника. Свободное место вокруг трибуны, обелиска и музыкантов теперь заполнилось людьми, стоявшими до этого вокруг. Солнце шло к закату, и длинная тень от поднятой стрелы крана протянулась по воде далеко за третью камеру. Там же, прикасаясь к этой тени от железа, легло отражение розового небесного облака. Блики на никелированных трубах оркестра потухли, и только у толстого баса-геликона, поднятого над головами, серебрился ободок широкого раструба. Глава девятая ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ 1

На следующий день утром в обкоме было совещание по месячному плану. Вылезая с Лазаревым из машины, Аверьянов заметил около подъезда девушку с голубыми сережками — одну из трех, которые вчера на открытии шлюза заговорили с ним о Кузнецове. Она стояла около темно-бурой потертой «эмки» и стирала с дверцы серые брызги высохшей грязи. «У них в районе, значит, дожди прошли», — подумал Аверьянов, подходя к ней. — Что же, вы его вчера так и не нашли? — спросил он. — Нашла, да поздно, — сказала она, выпрямляясь и встряхивая тряпку. — Он иностранным крестьянам плотину объяснял, не мог отойти. — Он тут? — Аверьянов кивнул на здание. — Какой из себя ваш директор? Девушка положила тряпку на радиатор. — Ну, какой… — Она простодушно улыбалась, затрудняясь описать его. — Ну, обыкновенный, только неразговорчивый… Ну, не любит много говорить, тихий. Но на самом деле не тихий… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |

|||||||