|

|

Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Андреев Леонид Николаевич :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Желязны Роджер Популярные книги:: Ожерелье Иомалы :: Истина — страна без дорог (Заявление Дж. Кришнамурти о роспуске Ордена Звезды) :: Русь (Часть 2) :: Ночной орёл :: Справочник по русскому языку. Пунктуация :: Огненная река :: Магия луны (Том 1) :: Дарю тебе сердце :: Маска Димитриоса :: Певица Перна |

СтихотворенияModernLib.Net / Поэзия / Морозов Николай Александрович / Стихотворения - Чтение (стр. 2)

Полно убиваться! Полно тосковать! Пусть снега кружатся Под окном опять, Пусть метель ссыпает Горы у ворот, — Летом всё растает, И снега, и лёд! Полно убиваться! Полно тосковать! Пусть невзгоды злятся Над тобой опять! Хоть вражда пускает Все гоненья в ход — Скоро всё растает, И вражда, и гнёт! Памяти дуврских утёсов Море бушует, и воет, и плещет, Волны грохочут и бьют мне в глаза, Сердце же рвётся, стучит и трепещет, Мысль то потухнет, то ярко заблещет… В море и в сердце бушует гроза. Море умолкло, и сердце уснуло… Больше не бьёт об утёсы волна… Всё, что так ярко в душе промелькнуло, Всё улеглося, заглохло, минуло… В море и в сердце стоит тишина…[24] Печальный день… В душе уныло… Один брожу по лесу я. Безмолвен ум, и слабы силы… Пойду и сяду у ручья… Там я любил глядеть когда-то, Как струйки чистые блестят, Как вдалеке лучи заката Верхи деревьев золотят. Там всё приволье и свобода, Там всюду жизнь ключом кипит, И, верно, вольная природа Мой ум усталый оживит. Но и ручей, когда-то милый, Сегодня чужд душе моей. Мне веет холодом могилы И от лесов, и от полей… Здесь всё кругом полно отравой, И только чудится лишь мне, Что надо мной орёл двуглавый Парит в туманной вышине.[25] Безоблачно моё сегодня настроенье… Безоблачна небес глубоких синева… Я чувствую земли могучее движенье, Я чувствую умов великое волненье, И рвутся из души счастливые слова: Немая ночь прошла! Уж близок час рассвета! Уж буря разнесла сплошные облака! Я слышу вольный звук всемирного привета, Я чувствую душой, что близко царство света, Что знанья и любви республика близка![26] Из Виктора Гюго Я к правде шёл в глубоком мраке, Ничей огонь мне не светил, И я молил судьбу о знаке, Который путь бы мне открыл. И был мне знак: свершилось чудо! Когда на верный путь я стал, «Изменник!» – крикнул мне Иуда, «Убийца!» – Каин мне сказал.[27] Под мрачной тенью бастиона, За дверью кельи крепостной, Где нет ни света, ни закона, Ждал казни узник молодой. Коптела лампа, догорая, Чернели тени по углам, Но, за свободу умирая, Свободе гимн нашёл он там. Перед холодною стеною 10 Стоял он в мёртвой тишине, Там чуть заметной полосою Тянулась надпись на стене. Надпись «Ни перед силой угнетенья, Ни под злословием молвы, Ни пред тупой угрозой мщенья Ещё не гнул я головы. Не знал я с юности кумира, И преклонял колени я Лишь пред тобой, невеста мира, 20 Свобода светлая моя. Ты для меня была святыня, Ты для меня была – весь мир, Моя единая богиня И мой единственный кумир. И в дни тяжёлого изгнанья, И в перемирьи, и в борьбе Я жадно пил твоё дыханье И отдал жизнь мою тебе! Увидел я твой светоч нудный… 30 И я искал тебя с тех пор И в рощах Роны изумрудной, И на снегах швейцарских гор. Твой облик чудный и прекрасный Везде стоял передо мной, Горя в лучах, как полдень ясный, Своею дивной красотой. В глуши Финляндии ненастной, Среди озёр и диких скал, С какой тебя любовью страстной 40 Я в край родимый призывал! Что делал я в лесах дремучих, На что решиться был готов, Каких искал я сил могучих, Чтоб разметать твоих врагов, — Пусть это знают только ели, Что по пригоркам той земли Средь диких скал в сырые щели Корнями мощными вросли! И вот я здесь, в стенах страданья, 50 Последний гимн тебе пою… Прими же в лоно мирозданья Ты душу вольную мою!» Кто начертил здесь надпись эту? Кто был предшественник его? От камней не было ответа, И не узнал он ничего. Пустынным, тусклым коридором Уж палача к нему вели И, звякнув кованым затвором, 60 Верёвку в камеру внесли,…[28] Поезд несётся. Пригорки мелькают. Дальние ёлки вперёд забегают, Ближние быстро назад отстают. Мчатся, вертятся поля и равнины, Снова минувшего детства картины В памяти, словно живые, встают. Сцены забытые счастья былого! Только лишь вон из-под крова родного Тотчас я в поле гулять убегал. 10 Там под, высокой ветвистой рябиной, Что поднималась одна над равниной, Целыми днями порой я мечтал! Вздел тогда я далёкие страны, Греет там солнце простор океана, Искрится, блещет, сверкает волна, И, облита золотыми лучами, В берег песчаный, шумя тростниками, Бьётся и плещет, ласкаясь, она! Там, под защитой безбрежного моря, 20 В знойной тиши, без заботы и горя, Вольные дети природы живут. Горькая дума их сердце не гложет, Мысль о грядущем их ум не тревожит, Сил их не губит томительный труд. О, как хотелось мне в край тот укрыться, Вольной душою с природою слиться, Жить без конца в этой чудной дали! Детские годы прошли. Начал мне грезиться облик неясный 30 Чьей-то души бесконечно прекрасной, — Как мне хотелось её повстречать! К счастью её все преграды развеять, Жизненный путь ей цветами усеять, Всё дорогое ей в жизни отдать! С ней я в мечтах ничего не боялся! В глубь Ниагары за нею бросался, В высь облаков для неё улетал… Ко заслонили житейские грозы Юности ясной счастливые грёзы, 40 Новый, неведомый мир я узнал! Стали являться иные картины. В юном уме поднялись исполины Мысли свободной, великой любви. Медленно шли на страданья и муки Светочи братства, герои науки В светлых венцах, обагрённых в крови. Властно и громко средь жизни кипучей Начал мне слышаться голос могучий, Звавший защитником редины встать, 50 Броситься в мир бескорыстный к чудный, Выйти на подвиг великий и трудный, Счастье и жизнь за свободу отдать! Видел я зданий высоких громады, В улицах дымных огонь, баррикады… Сзади народ и войска впереди… И всё сильней в эти юные годы К гордой республике вечной свободы Пылкое сердце рвалося в груди! Мчатся вагоны. Пригорки мелькают, 60 Дальние ёлки вперёд забегают, Ближние быстро из виду ушли! Мигом мосток и река пролетели, С грохотом поезд помчался в тоннели… Чудные грёзы исчезли вдали! В мире вечного движенья, В превращеньях вещества, Возникают на мгновенья Всё живые существа. Но, возникнув на мгновенье, Знать уж хочет существо: В чём же вечное движенье? Что такое вещество? На тёмном небосклоне Недвижна, как всегда, Горит на звёздном фоне Полярная звезда. В пути по дальним странам Она для нас – маяк, Её над океаном Привык искать моряк. Я шёл дорогой новой На жизненном пути, И мне стези суровой, Казалось, не пройти. Внизу спустился сон над каждою былинкой, Вверху вершины лип задумались во мгле, Лишь мы с тобой идём заглохнувшей тропинкой И всё нам говорит о счастье на земле. И в приступе любви святой и неизменной Мне хочется сказать: «Ты отблеск красоты Мерцающих небес, ты радость всей Вселенной, Прекрасен этот мир, пока в нём дышишь ты!»[31] Как дивно хорошо в сияньи зимней ночи! Как звёзды яркие мерцают в вышине! Блестят по всей земле снежинок нежных очи, И море Ясности я вижу на Луне. Мне хочется всю ночь в немом благоговеньи В безмолвной тишине смотреть на небеса, И близки для меня далёких звёзд скопленья, И лунные моря, и дальние леса. И так близка она – пылинка мирозданья! Мне хочется сказать и звёздам, и Луне: Ей в жизни предстоят и радость и страданья, Отдайте радость ей, а горе дайте мне![32] Мы умираем только для других. О смерти собственной умерший не узнает. Ушёл он в новый путь, он мёртв лишь для живых, Для тех, кого он оставляет. Вот гроб стоит, и в нём недвижим тот, С кем я делил и радость и страданье. Он умер для меня, но он во мне живёт, А я исчез в его воспоминаньи. Я умер в нём. Меня хоронят с ним. В его душе моё исчезло отраженье. В стихийный мир ушёл попутный пилигрим, Хранивший в памяти моё изображенье. А для меня тесней сомкнулся горизонт, Русло? моей души как будто уже стало. Но в глубину времён душа спустила зонд, И нить его нигде до грунта не достала. Сомкнулся мир стихий, былое заслоня. В нём своего конца, как все, я не узнаю, Но с каждым из людей, умерших для меня, Мне кажется, я тоже умираю. И всё ж не умер тот, чей отзвук есть в других, Кто в этом мире жил не только жизнью личной! Живой средь мёртвых мёртв, а мёртвый жив в живых, — Как это странно всё, как это необычно![33] Новое орудие объективного исследования древних документов Язык является как бы летописью культурной и социальной истории человечества. I (Лингвистические спектры, как средство для отличения плагиатов от истинных произведений того или другого известного автора и для определения их эпохи.)[1]

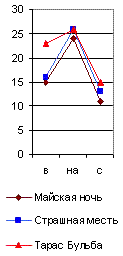

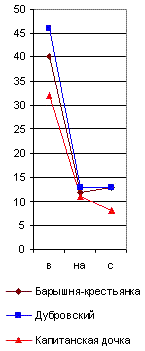

Каждый литературно-образованный человек знает, что все оригинальные авторы отличаются своим складом речи, даже и в том случае, когда мы сравниваем их с писателями того же самого поколения. Мы русские легко отличаем, например, склад. речи Гоголя от склада речи Пушкина или Тургенева. В английской литературе склад речи Теккерея совсем не похож на склад речи Диккенса, и в них обоих чувствуется ещё большее различие от склада речи Киплинга или Бретгарта, как принадлежащих к следующему поколению. Спешу отметить, что я говорю здесь только о складе речи, а никак не о складе мысли, который тоже различен у каждого оригинального писателя. Склад мысли сохраняется даже и в переводе на иностранные языки, тогда как склад речи почти теряется, заменяясь складом речи переводчика, да и в подстрочниках, каковы, например, старинные переводы религиозных книг, первоначальный склад речи во многих существенных деталях исчезает. Вот почему то, о чём я хочу здесь писать, лишь соприкасается с той стилеметрией, зародыши которой мы находим у Гомперца, Лютославского и др., разрабатывавших слог Платона и некоторых других греко-латинских писателей[2], о чём я ещё буду иметь случай говорить ниже. Чтобы выяснить сразу то, что я хочу здесь сказать, рассмотрю несколько примеров. Возьмём хотя бы в нашем русском языке два легко заменимые друг другом слова: «так как» и «потому что». Почти в каждой фразе одно из них можно заменить другим с сохранением первоначального смысла, и потому в переводе на иностранный язык такое различие в складе речи исчезает, между тем как в оригинале одни авторы могут машинально употреблять почти исключительно первую из этих «служебных частиц речи», редко вспоминая о существовании второй, другие же авторы поступят совершенно наоборот. Точно также слово иной большинством современных авторов, хотя и не всеми, постоянно заменяется словом другой. Одни авторы часто прибегают к слову который, другие же его не любят и заменяют причастной формой глагола, который пришлось бы поставить за ним. Одни часто употребляют служебную частицу между, другие пишут вместо неё: среди или средь. У одних фраза длинная, с постоянными придаточными предложениями, у других – короткая; у одних очень часты деепричастия, а у других их почти совсем нет. Одни постоянно прибегают к помощи слова этот, другие часто заменяют его словом тот и т. д., и т. д. Все эти различия в нашем складе речи обусловливаются чисто машинальными причинами, целым рядом предыдущих внешних и внутренних лингвистических влияний, ушедших у нас уже давно в область бессознательного. Вот почему служебные частицы речи с таким же правом можно бы назвать и распорядительными. Они не только служат, но и распоряжаются нашей речью. Именно эти предыдущие влияния чаще или реже напоминают нам то или другое из известных нам слов, как в письме, так и в живом разговоре, и потому мы нередко встречаем людей, против собственной воли постоянно произносящих какое-нибудь присловие в роде: понимаете, или то-есть, или так сказать, а иногда и какое-нибудь сложное вставное изречение. В письме это, понятно, сглаживается, так как человек всегда может обдумать фразу прежде, чем писать её, а в печати искусственная обработка естественного склада речи достигает нередко очень больших размеров. Все авторы печатают свои произведения с так называемыми корректурными поправками, где заботливо разрежают частящие слова, в особенности, если они попадаются по два раза в той же самой фразе. Однако, подобные поправки производятся обязательно лишь тогда, когда естественный склад речи автора, вследствие слишком частого употребления излюбленных им служебных частиц, делается неуклюжим, не литературным. Поэтому даже и печатание не окончательно уничтожает особенности естественного склада речи писателя. Именно потому, когда автор нам хорошо известен по прежним его произведениям, мы легко угадываем его и в новых, в особенности, если нам прочтут достаточно длинный отрывок. Однако, чисто субъективный, основанный лишь на индивидуальной чуткости, способ отгадывания авторов не может иметь серьёзного научного значения, так как он не даёт безусловных доказательств, обязательных для каждого. Вот почему исследователи литератур уже давно хотели найти такой метод, при помощи которого индивидуальности скслада речи выступали бы объективно. Попытки отыскать такой метод делались не раз. Особенно много, как мы увидим далее, применялось изучение слога к диалогам, приписываемым Платону, но именно этот выбор и сбил, мне кажется, возникавшую стилеметрию с верного пути. В виду того, что не только подлинных рукописей Платона, или его ранних цитаторов, но даже и средневековых копий с них нигде нет, исследователи их слога признали своим основным положением, что все приписываемые Платону диалоги, имеющиеся в первых печатных (т. е. с XV века нашей эры) изданиях, должны быть признаны подлинными и хорошо сохранёнными в продолжение двух тысяч лет их неведомого для пас существования, если они удовлетворяют следующим условиям: 1) когда о них имеются более или менее детальные и многочисленные упоминания в печатных же изданиях других греческих или латинских авторов, находящихся в тех же условиях долгой иеведомостп для нас, и 2) когда сами диалоги не содержат явных анахронизмов. Но может ли считаться вполне научным исходное положение, которое сводится к тому, что всякое произведение классического писателя, имеющееся лишь в печатных изданиях или в редких рукописях эпохи Возрождения, должно считаться подлинным его произведением, если не доказана его подложность? Конечно, нет! Скорее можно требовать обратного, в виду такого долгого промежутка его неведомости для нас. Сходство словаря и грамматики не может считаться достаточным доказательством достоверности, так как в эпоху Возрождения учёные хорошо владели и греческим, и латинским языками и, – как говорят сами их исследователи, – «искусно подделывали произведения почти всех древних авторов». Исходное положение о подлинности главнейших произведений Платона привело к тому, что в особенностях слога и даже образа мыслей, замечаемых в различных произведениях, приписываемых Платону, искали не доказательства различия их авторов, а исключительно различия в слоге и миросозерцании самого Платона в различные возрасты его жизни, хотя уже по противоположности идеалов и мировоззрения между многими из них можно было бы заключить, что имя «Платон» (как и Гомер) было символом целой школы, в котором потонула первоначальная личность. Различия в слоге различных произведений «Платона» оказались так велики, что покрыли собою колебания в слоге других однородных с ним авторов, и таким образом сразу лишили зарождавшуюся стилеметрию всякого практического значения. Этому же способствовало и то, что границы её области были отодвинуты платонистами далеко за их естественные пределы. Вместо того, чтоб подсчитывать общеупотребительные, часто встречающиеся в языке, служебные частицы, начали, наоборот, обращать внимание на редкие выражения, на необычные формы, да и в подсчёте обычных служебных частиц не соблюдалось никакого общего масштаба. Подсчёты вели обыкновенно на страницу того или иного издания, и цифры давались в таком виде, что соотношения их по величине не представлялись наглядными. Вот почему ещё много лет тому назад (в средине 80-х годов) мне пришла в голову мысль вывести общие стилеметрические законы сначала на современных авторах, единоличность которых несомненна, при чём, отбросив все редкие слова, ограничиться наиболее частыми и общими для всех родов литературы. Если, думалось мне, в природе и в обычной жизни человека все очень многократные события, кажущиеся случайными, принимают при достаточном числе повторений закономерный характер, то почему же этого ие может быть и в области речи? Ведь даже число ежегодно посылаемых писем в любом почтамте, несмотря на явную произвольность их писания, оказывается почти постоянным. Больше того: и самоё число писем, на адресе которых забыто что-нибудь, как, например, название города, или имя адресата, или номер дома на улице, – ежегодно постоянно или подвергается определённой эволюции в зависимости от спокойного или тревожного настроения общества. Да и в самих наших человеческих языках все их элементы, как мы видели уже, имеют определённую пропорцию. Конечно, обычные имена существительные, прилагательные и глаголы зависят от содержания книги. В зоологии будут часто встречаться имена животных и частей их тела, в химии имена реагентов и химических реакций, совсем не употребительные в обычном языке. В истории народов будут часты собственные имена различных деятелей и географические названия. Глаголы здесь будут употребляться, главным образом, в прошлом времени, тогда как в естественных науках в настоящем. Местоимение я будет чаще встречаться в рассказах, излагаемых от имени первого лица. Местоимения он и она, во всех их падежах, будут часты в обычном романе… Значит, частота употребления таких слов ничего нам не скажет[3]. Однако, даже и при разнородности сюжетов, есть во всех языках ряд слов, которые употребляются почти одинаково во всех родах литературы и которые по своему характеру могут быть названы, как я уже выражался ранее, служебными или распорядительными частицами человеческой речи. Это прежде всего союзы, предлоги и отчасти местоимения и наречия, а затем и некоторые вставные словечки, в роде: «т. е.», «например» или «и так далее». Затем идут деепричастные и причастные окончания, как задние приставные частицы, характеризующие среднюю сложность фразы у того или другого автора. Даже и самые знаки препинания могут быть названы в этом случае попутными (или паузными) распорядительными частицами всех человеческих. языков. Нетрудно видеть при самом беглом статистическом подсчёте, что каждая из этих частиц тоже имеет свою собственную частоту повторения. Возьмём хотя бы отрицание не. Подсчитайте – и вы увидите, что на каждую тысячу отдельных слов у Толстого оно встречается обыкновенно немного менее 20 раз, у Пушкина и Гоголя около 20-ти, а у Тургенева значительно более, чем у них, иногда свыше 30 раз. В общем же колебания её заключаются в промежутке от 12-ти до 35 раз на тысячу слов в зависимости от склонности того или иного автора к отрицаниям. Всё это показывает, что служебная частица «не» в большой мере подвержена индивидуальным колебаниям, т. е. определяет склад речи автора. То же самое и в случае подсчёта остальных служебных частиц. Подобно тому, как каждый автор, всегда оставаясь человеком, имеет свою индивидуальную физиономию, так и его язык, всё время оставаясь русским, или английским, или французским, обнаруживает свои особенные черты, проявляющиеся в большем или меньшем пристрастии данного автора к тем или иным распорядительным частицам. II Нельзя ли по частоте таких частиц узнавать авторов, как-будто по чертам их портретов? Для этого прежде всего надо перевести их на графики, обозначая каждую распорядительную частицу на горизонтальной линии, а число её повторения на вертикальной, и сравнить эти графики между собой у различных авторов. Ещё в первые годы моей сознательной жизни, задолго до того, как я познакомился с трудами Гомперца и других стилеметристов, мне пришла такая идея и даже ясно представились её вероятные детали. Мне было ясно, что у авторов различных эпох такие графики в некоторых служебных частицах должны сильно различаться. Возьмём хотя бы частицу ибо, часто встречающуюся в русском языке ещё в первой четверти XIX века. Очевидно, что вместо неё на графике современных нам писателей будет зияющая зазубрина, так как её теперь нет. Точно также слово весьма оставит вместо себя пустоту, потому что оно заменилось теперь почти нацело словом очень, и т. д., и т. д. Даже у современных друг другу писателей должны появляться свои оригинальные зазубрины, свойственные лишь им одним, благодаря антипатии того или другого автора к той или другой служебной частице. Всё это, думалось мне, делает такие графики подобными световым спектрам химических элементов, в которых каждый элемент характеризуется своими особыми зазубринами, так что астроном легко и надёжно определяет по ним химический состав недоступных нашим летательным аппаратам небесных светил. Тогда же мне пришла в голову и мысль назвать подобные графики лингвистическими спектрами, и исследование по ним авторов назвать лингвистическим анализом, соответственно спектральному анализу состава небесных светил. Однако, разработать эти идеи мне было долго невозможно в Шлиссельбургской крепости, где они впервые пришли мне в голову, хотя в последние годы мне вновь пришлось возвратиться там невольно к этому предмету. Астрономическое исследование Апокалипсиса и библейских пророков привело меня по имеющимся там астрономическим данным к неожиданному для меня самого заключению, что черновик этой книги написан в промежуток от 30 сентября по 1 октября 395 года нашей эры, а библейские пророки ещё позднее: в V веке нашей же эры. Это приводило меня к выводу, что все дошедшие до нас сочинения «Иоанна Хризостома», «Оригена», «Тертулиаиа» и других христианских авторов первых четырёх веков нашей эры апокрифичны, так как они упоминают и об Апокалипсисе, и о пророках. Идея об исследовании их лингвистическим анализом сама собой пришла мне в голову. Но для этого необходимо было прочно установить основные приёмы такого анализа на современных общеизвестных авторах, показав, что каждый из них обладает какими-либо особенностями в своём лингвистическом спектре. Однако, моё время так было заполнено другими делами, что только летом 1915 г. я нашёл несколько свободных дней, чтобы составить лингвистические спектры хотя бы нескольких писателей. Я взял сначала Гоголя («Майскую ночь», «Страшную месть» и «Тараса Бульбу»), Пушкина («Капитанскую дочку», «Дубровского» и «Барышню-крестьянку»), Толстого («Смерть Ивана Ильича», «Корнея Васильева», «Три смерти» и «Три старца»), Тургенева («Малиновую воду»), Карамзина («Бедную Лизу») и Загоскина («Юрия Милославского»). В каждом из этих рассказов я отсчитывал (исключая эпиграфы или вводные цитаты из посторонних авторов) первую тысячу слов, подчёркивая в ней красным карандашом все служебные частицы, а потом сосчитывал число каждой.[4] Прежде всего сейчас же обнаружились некоторые резкие оригинальности. У Карамзина в беллетристических произведениях очень часто употребляется восклицание «Ах!», почти совершенно отсутствующее у Гоголя, Пушкина, Толстого, Тургенева и Загоскина. Служебная частица «было» (например, чуть-было) – только у Пушкина; «близ» – только у Тургенева (у других «около»); «ведь» – отсутствует у Карамзина и Загоскина; «вдруг» и «даже» – редки у Толстого; «еле» – только у Гоголя; «заместо» – только у Тургенева; «ибо» – ещё употребляется часто Карамзиным и Гоголем, изредка Пушкиным, но уже совсем отсутствует у Толстого, Тургенева и Загоскина; «коли» (вместо «если») – часто у Толстого в речи простых людей, но нет у Тургенева и у других; «может» (без «быть») – только у Гоголя; «нежели» – только у Пушкина; «оттого» – у Толстого; «про» (например, «про него») – довольно часто у Гоголя, Толстого и Пушкина и отсутствует у Тургенева и Загоскина; «против» – часто у Гоголя; «подле» (вместо «рядом») – у Загоскина; «среди» (вместо «между») – у Гоголя и Карамзина; «словно» – часто у Толстого; «точно» – у Тургенева; «через» – часто у Пушкина; «этак» – только у Гоголя. А в числе употребляемых ими служебных частиц (союзов и предлогов) оказались ясные процентные различия (слоговые типы). Чтоб не давать очень сложных общих спектров при нанесении этих цифр на графики, я разделил их здесь на предложные, союзные, местоименные спектры и т. д., судя по тому, что они представляют. Наиболее часто повторяющимися оказались у всех русских авторов предлоги в, на[5]с, почему их графики я и назвал главным предложным спектром. Они даны на рис. 29[6], из которого читатель и без цифр видит по вертикальному ряду чисел, что на тысячу слов у Гоголя предлог в повторился в «Тарасе Бульбе» 23 раза, в «Майской ночи» 15, а в «Страшной мести» 16 раз; предлог на повторился 24 раза в «Майской ночи» и 26 в «Бульбе» и «Страшной мести» и т. д. А когда я соединил эти точки линиями, то во всех (взятых мною совершенно случайно) трёх произведениях Гоголя получились очень сходные ломаные линии в виде острых крыш с ясным преобладанием предлога на над бис (см. рис. 29). У Пушкина же во всех трёх (взятых мною также совершенно случайно) произведениях, наоборот, оказалось, на такую же тысячу слов, сильное преобладание предлога в над предлогами на и с, почти равными по частоте своего повторения.

Рис. 29. Образчики главного предложного спектра. (На 1000 слов.) Отсюда ясно, что по одному простому взгляду на главный предложный спектр какого-либо произведения Пушкина, по недоразумению приписанного Гоголю, мы заподозрили бы неправильность такого утверждения и сделали бы догадку о принадлежности его Пушкину, хотя ещё и не решили бы этим дела окончательно. Действительно, сравнивая на нашей графике главный предложный спектр Пушкина с таким же спектром «Малиновой воды» Тургенева (в последней колонке рис. 29), мы видим, что они очень сходны, и потому для отличия Тургенева от Пушкина главный предложный спектр негоден и надо искать других. Да и вообще нельзя решать вопроса об авторстве по какому-либо одному небольшому спектру, в роде взятого нами и состоящего лишь из трёх членов. 1, 2, 3, 4, 5 |

|||||||