Ференц Молнар

Мальчишки с улицы Пала

1

Без четверти час, после долгих безуспешных попыток, вознаградив за напряженное ожидание, в бледном пламени бунзеновской горелки на кафедре кабинета природоведения наконец-то вспыхнул изумрудно-зеленый венчик в доказательство того, что вещество, которое, по словам учителя, должно окрашивать пламя в зеленый цвет, именно в этот цвет его и окрашивает. И вот ровно без четверти час, в ту самую торжественную минуту, в соседнем дворе заиграла шарманка, и всякой серьезности сразу пришел конец. В этот теплый мартовский день окна были распахнуты настежь, и звуки музыки вместе с дуновением свежего весеннего ветерка проникли в класс. То была какая-то веселая венгерская песенка, которая в исполнении шарманки гремела, словно марш, – так громогласно-парадно, так по-венски, что всем захотелось улыбнуться, а кое-кто и в самом деле улыбнулся. Зеленый венчик весело плясал над пламенем горелки, и несколько учеников на передней парте еще рассеянно следили за ним. Но остальные обернулись к окну, где были видны крыши соседних домишек, а вдали, в золотом сиянии дня, высилась башня собора с часами, большая стрелка которых подползала к отрадной цифре двенадцать. И так как внимание всех устремилось к окну, слух, кроме музыки, стал различать и другие звуки. Дудели кучера конки, служанка распевала где-то во дворе, но пела она совсем не ту песню, которую наигрывала шарманка. И весь класс завозился, пришел в движение.

Одни полезли в парты и принялись рыться в книгах; другие, кто поаккуратнее, вытирали перья. Бока захлопнул свою маленькую карманную чернильницу, обтянутую красной кожей и так хитроумно устроенную, что чернила из нее совсем не вытекали, пока не положишь ее в карман. Челе собирал листки, заменявшие ему книжки: Челе был франт и не желал таскать под мышкой целую библиотеку, как другие. Он приносил с собой только нужные странички, да и те тщательно рассовывал по всем карманам – наружным и внутренним. Чонакош, обитатель последней парты, зевнул во всю пасть, словно скучающий бегемот. Вейс, вывернув карман, вытряхнул крошки от сдобного рожка, который он втихомолку поедал с десяти до часу, отщипывая по кусочку. Гереб зашаркал ногами, собираясь уже встать. А Барабаш – тот без всякого стеснения расстелил на коленях клеенку и принялся складывать на нее книги: какие побольше – вниз, какие поменьше – сверху, и потом с такой силой стянул их ремнем, что даже парта заскрипела, а сам он побагровел от натуги.

Словом, все собрались уходить. И только господин учитель не желал замечать, что через пять минут – конец урокам. Кротким взором обвел он ряды лохматых детских головенок и промолвил:

– В чем дело?

Воцарилась глубокая – ну прямо-таки мертвая – тишина. Барабашу волей-неволей пришлось распустить ремень; Гереб подобрал ноги под скамейку; Вейс вправил обратно карман. Чонакош зажал рот рукой и так, под прикрытием ладони, закончил зевок. Челе оставил в покое свои разрозненные странички. Бока быстро сунул в карман красную чернильницу, которая, словно почуяв, что она в кармане, тотчас стала потихоньку пускать красивые темно-синие капли.

– В чем дело? – повторил учитель, хотя все уже сидели не шевелясь. Потом обернулся к окну, за которым задорно верещала шарманка, точно давая понять, что она не подвластна гимназической дисциплине. Но учитель строго посмотрел в сторону шарманки и сказал:

– Ченгеи, закрой окно.

Малыш Ченгеи, сидевший на первой парте с краю, встал и с серьезной, насупленной рожицей пошел к окну исполнять приказание.

В это мгновение Чонакош, наклонившись в проход между партами, шепнул сидевшему впереди белокурому мальчугану:

– Эй, Немечек!

Немечек покосился через плечо, потом посмотрел вниз. К его ногам подкатился бумажный шарик. Он поднял его и развернул. На одной стороне бумажки было написано: «Передай дальше Боке».

Немечек знал, что это – лишь адрес, а самое письмо на обороте. Но он был настоящий мужчина и вовсе не собирался читать чужие письма. Поэтому он, в свою очередь, скатал бумажку в шарик, улучил удобный момент и, тоже наклонившись в проход, шепотом позвал:

– Эй, Бока!

Теперь Бока поглядел на пол, который служил в классе средством регулярного почтового сообщения. И в самом деле, к парте подкатился шарик. На обороте бумажного клочка, куда честность не позволила заглянуть Немечеку, Бока прочел:

«В три часа дня общее собрание на пустыре. Выборы президента. Оповестить всех».

Бока сунул бумажку в карман и напоследок еще раз покрепче стянул книги. Был уже час. Электрические часы задребезжали, и тут даже господин учитель понял, что урок кончился. Погасив горелку, он задал, что выучить к следующему разу, и удалился в естественнонаучный кабинет, откуда, едва приоткроется дверь, выглядывали чучела животных и птиц с глупыми стеклянными глазами, охорашивающихся на полке, а в углу, воплощением страшной тайны бытия, молча, но с достоинством стоял пожелтелый человеческий скелет.

Во мгновение ока класс опустел. Все сломя голову ринулись вниз по большой лестнице с колоннами, умеряя бег лишь при встрече с кем-нибудь из учителей, чья высокая фигура вдруг вырастала посреди этого шумного потока. Поравнявшись с ним, бегуны задерживались и притихали. Но едва учитель успевал скрыться за поворотом лестницы, как бег наперегонки опять возобновлялся.

Гурьбой высыпали все из ворот. Одни повернули налево, другие – направо. Вместе с ними шли и учителя, перед которыми проворно снимались маленькие шляпы. Усталые, голодные, брели мальчики по залитой солнцем улице. Они были слегка одурманены и лишь мало-помалу приходили в себя при виде живых, веселых уличных сценок, которые сменялись перед ними. Словно маленькие узники, вырвавшиеся на волю и ошеломленные морем света и воздуха, плелись они, углубляясь все дальше и дальше в этот шумный, полный движения город, который был для них только запутанным лабиринтом переулков, скопищем лавок, конок, экипажей, откуда нужно выбраться домой.

Челе под соседними воротами тайком торговался с продавцом турецкого меда. Дело в том, что продавец турецкого меда бессовестно взвинтил цены. Лакомство это, как известно, в любой части света стоит один крайцар. Это надо понимать так: продавец турецкого меда схватит свой нож и сколько отрубит одним махом от большого куска белой, нашпигованной орехами массы, столько и отпустит на крайцар. Впрочем, тут, под воротами, во всем соблюдается единообразие, всё стоит крайцар. На крайцар можно купить три нанизанные на деревянную палочку сливы, или три половинки фиги, или три черносливины, или три ореха, облитых леденцом. Крайцар стоит большой кусок лакричного сахара, и крайцар – кусок ячменного. Всего за один крайцар продастся даже так называемый «корм для зубрил» – разложенная по маленьким бумажным фунтикам удивительно вкусная смесь. В ней и орехи, и виноградины, и кусочки сахара, и миндаль, и разный сор, и обломки сладких стручков, и даже мухи. Порция этого «корма» ценой в крайцар содержит множество самых разнообразных промышленных, животных и растительных продуктов. Итак, Челе торговался, потому что продавец сластей взвинтил цены. Кто знаком с законами торгового обращения, знает, что цены, между прочим, растут, если коммерческая операция связана с риском. Например, те сорта азиатских чаев, которые провозятся караванами через местности, населенные разбойниками, стоят дороже. Нам, жителям Западной Европы, приходится платить за риск. А в продавце сластей решительно возобладал дух коммерции, так как ему собирались запретить торговать вблизи гимназии. Он-то, бедняга, знал, что если хотят запретить, то уж непременно запретят, и весь его сахар не поможет ему так сладко улыбаться проходящим мимо учителям, чтобы те перестали считать его врагом юношества.

– Дети все свои деньги отдают этому итальяшке, – говорили они.

И «итальяшка» почуял, что рядом с гимназией предприятие его вряд ли долго продержится. Поэтому-то он и взвинтил цены. Уж коли уходить отсюда, то хоть заработать напоследок. И он объявил Челе:

– Раньше все было один крайцар. Теперь все будет два крайцар.

И, с трудом выдавливая из себя венгерские слова, итальянец яростно взмахивал своим секачом. Гереб шепнул Челе:

– Трахни-ка шляпой прямо по сахару.

Челе пришел в восторг от этой идеи. Вот здорово! Все так и брызнет в разные стороны. То-то будет потеха!

А Гереб, как демон-искуситель, нашептывал ему на ухо:

– Трахни, трахни. Он ростовщик. Челе снял шляпу.

– Такой красивой шляпой? – промолвил он.

Не выгорело дело. Не на того напал Гереб: ведь это был Челе, щеголь Челе, который вместо книг носил с собой одни только странички.

– Жалко? – спросил Гереб.

– Жалко. – Ответил Челе. – Только не воображай, пожалуйста, что я трус. Я вовсе не трус, а просто мне шляпу жалко. Хочешь, докажу? Давай свою, – трахну с удовольствием!

Вот этого не следовало говорить. Это было почти оскорбление. Гереб, понятно, сразу вскипел:

– Если за моей шляпой дело стало, я уж как-нибудь сам справлюсь. Это ростовщик! Трусишь, так отойди.

И движением, исполненным воинственной решимости, он сдернул с головы шляпу, намереваясь нанести удар по лотку па крестовидных ножках, который ломился от сластей.

Но кто-то схватил его за руку, и чей-то почти по-мужски солидный голос спросил:

– Что ты делаешь?

Гереб оглянулся. За спиной его стоял Бока.

– Что ты делаешь? – повторил Бока. И посмотрел на Гереба мягко, но серьезно.

Гереб проворчал что-то, как лев под взглядом укротителя, и смирился. Передернул плечами и опять нахлобучил шляпу.

– Не обижай этого человека, – негромко промолвил Бока. – Храбрость я уважаю, но тут она ни к чему. Идем.

И протянул Геребу руку. Рука у него была вся в чернилах. Полеживая в кармане, чернильница мирно пускала себе каплю за каплей, а Бока, забыв об этом, держал там руку. Недолго думая он вытер пальцы об стену, после чего стенка запачкалась, а пальцы остались синими. Но так или иначе, инцидент с чернильницей был на этом исчерпан. Бока взял Гереба под руку и пошел с ним по длинной улице. У лотка остался один элегантный маленький Челе. Бока с Геребом еще слышали, как он угасшим голосом, со скорбным самоотречением поверженного бунтаря сказал итальянцу:

– Ну, раз теперь все стоит два крайцара, тогда дайте мне на два крайцара турецкого меда.

И раскрыл своп изящный зеленый кошелечек. А итальянец ухмылялся, раздумывая, вероятно: что, если начиная с завтрашнего дня все будет стоит три крайцара? Но это была только мечта: ну, как если-бы кому пригрезились, будто все его форинты вдруг превратились в сотенные бумажки. Взмахнув секачом, он поймал отскочивший осколок турецкого меда на клочок бумаги.

Челе с огорчением посмотрел на торговца:– Ведь это меньше, чем прошлый раз!

Но итальянцу коммерческий успех придал дерзости.

– Раз теперь дороже, значит, теперь меньше, – осклабившись, сказал он.

И повернулся к новому покупателю, который, наученный горьким опытом предшественника, держал наготове уже два крайцара. Торговец принялся такими странными движениями рассекать сладкую белую массу, словно какой-нибудь сказочный средневековый палач-великан, крошечной секирой отрубающий маленьким человечкам головки величиной с орех. Он прямо упивался этой кровожадной расправой с турецким медом.

– Фу, – сказал Челе новому покупателю, – не берите у него. Это ведь ростовщик.

И сразу отправил в рот весь кусок турецкого меда вместе с прилипшей к нему бумагой, которую никак не отскребешь ногтями, но зато легко отклеить языком.

– Подождите! – крикнул он Боке с Геребом и побежал за ними.

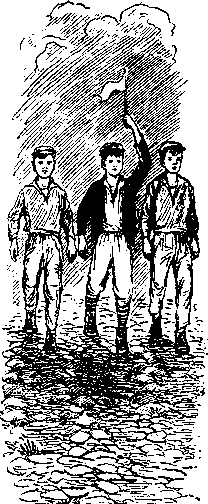

Он догнал их на углу. Втроем, взявшись под руки, они повернули на улицу Пипа и направились к Шорокшарской. Бока шел посредине, по обыкновению что-то тихо, серьезно объясняя своим спутникам.

У этого четырнадцатилетнего паренька лицо было еще совсем детское. Но стоило ему раскрыть рот, как он сразу словно становился старше. Голос у него был низкий, мягкий, солидный, И все, что он говорил, было под стать этому голосу. Он редко болтал глупости и не питал никакой склонности к так называемым хулиганским проделкам. В мелкие ссоры Бока вовсе не ввязывался; даже если просто звали рассудить, и то уклонялся. Жизнь успела его научить, что одна из сторон всегда остается недовольной приговором и недовольство это обращается против судьи. Но если дело принимало серьезный оборот и ссора грозила повлечь за собой вмешательство учителей, Бока вступался и мирил. На миротворца, по крайней мере, ни одна сторона не обижается. Словом, Бока производил впечатление умного мальчика и начинал жизнь как человек, который если и не преуспеет в ней, то во всяком случае сумеет прожить ее честно.

Чтобы попасть домой, нужно было с Шорокшарской улицы свернуть на улицу Кёзтелек. На этой глухой уличке ласково пригревало весеннее солнце и тихонько пыхтела табачная фабрика, строения которой тянулись по одной ее стороне. Уличка была безлюдна; только посредине стояли в ожидании два мальчугана. Один из них был Чонакош, крепыш Чонакош, другой – белокурый маленький Немечек.

Завидел троих мальчишек, взявшихся под руки, Чонакош на радостях сунул пальцы в рот и оглушительно свистнул, как паровоз. Дело о том, что свист этот был его специальностью. Свистать так в четвертом классе больше никто не умел; да и во всей гимназии едва ли нашлось бы несколько человек, у которых получался такой лихой кучерской посвист. Пожалуй, еще Цнидер, председатель кружка самообразования, мог бы так свистнуть: да и то он свистел, только пока не стал председателем, а после уж не рисковал засовывать пальцы в рот. Председателю кружка самообразования, каждую среду по второй половине дня восседающему на кафедре, рядом с преподавателем венгерского языка, это не к лицу.

Итак. Чонакош издал пронзительный свист. Мальчики подошли к нему и стайкой столпились посреди улицы.

– Ты еще не сказал им? – спросил Чонакош белокурого мальчугана.

– Нет, – ответил Немечек.

– Что? – спросили все в один голос.

– А то, что вчера в музее опять сделали «эйнштанд», – ответил за белокурого мальчугана Чонакош.

– Кто?

– Да Пасторы. Братья Пасторы.

Наступило глубокое молчание.

Чтобы понять, о чем шла речь, надо знать, что такое «эйнштанд». Это особое выражение пештской детворы. Когда какой-нибудь мальчишка посильней увидит ребятишек слабей себя, играющих в шарики, перышки или семечки сладких рожков (на пештском жаргоне – в «твердашки»), и захочет их отнять, он говорит: «Эйнштанд». Это уродливое немецкое слово означает, что сильнейший) объявляет шарики своей военной добычей и применит насилие против всякого, кто осмелится сопротивляться. Таким образом, «эйнштанд» – это одновременно и объявление войны. Словом этим кратко, но внушительно возвещается осадное положение, господство произвола, кулачного права и пиратского разбоя.

Элегантно одетый Челе первым нарушил молчание.

– Эйнштанд? – с дрожью в голосе переспросил он.

– Да, – подтвердил Немечек, осмелев при виде того, какое впечатление произвела на всех эта новость.

– Этого больше нельзя терпеть! – вскипел Гереб. – Я давно говорю: нужно что-то сделать, а Бока все кислую рожу корчит. Пока мы будем сидеть сложа руки, они нас еще изобьют, вот увидите!

Чонакош сунул два пальца в рот, собираясь на радостях свистнуть. Он всегда рад был примкнуть к любому мятежу. По Бока поймал его за руку:

– Не оглушай, пожалуйста. – И серьезно спросил у белокурого мальчугана: – Так как же было дело?

– Что? Эйнштанд?

– Ну да. Когда это случилось?

– Вчера днем.

– Где?

– В музее.

Так назывался у них сад Национального музея.

– Ну вот и расскажи все как было, только по порядку. Уж если что предпринимать против них, надо знать все в точности.

Малыш Немечек разволновался, почувствовав себя в центре важных событий. Это не часто выпадало ему на долю. Немечек был для всех словно пустое место. Он, как нуль в арифметике, ровно ничего не значил, и никто с ним не считался. Это был маленький, незаметный мальчик, худенький и слабый. Может быть, поэтому он всегда и оказывался жертвой остальных.

Немечек начал рассказывать, и все наклонились к нему.

– Дело было так, – сказал он. – После обеда пошли мы в музей: Вейс, я, Рихтер, Колчан и Барабаш. Сначала мы хотели поиграть в лапту на улице Эстерхази, но бита была у реалистов, и они ее нам не отдали Барабаш и говорит: «Пошли в музей, поиграем у стенки в шарики». Мы пошли и стали играть. Пускали шарик, и кто попадет в другой, пущенный перед ним, тот забирает себе все. Вот катаем мы по очереди шарики; у стенки их скопилось уже штук пятнадцать, даже стеклянных два. Вдруг Рихтер как крикнет: «Кончай, Пасторы идут!» Тут из-за угла выходят два брата Пасторы: руки в карманы, глядят исподлобья, идут вразвалку, так что мы очень испугались. Нас, правда, пятеро было, да что толку: они вдвоем с десятерыми справятся. Да и потом, нельзя на всех рассчитывать: дойдет до драки – и Колнаи удерет, и Барабаш тоже удерет; значит, только трое останутся. А если и я вдруг удеру, то вовсе двое. А всем сразу удирать – опять ничего не выйдет: Пасторы здорово бегают – лучше всех в музее, все равно догонят. Ну вот, значит, подходят Пасторы – ближе, ближе и всё на шарики поглядывают. Я и говорю Колнаи: «Видно, им шарики наши понравились!» И тут Вейс умнее всех оказался – сразу сказал: «Идут, идут… Ну, сейчас здесь такой „эйнштанд“ получится!..» Но я подумал, что они нас не тронут: мы ведь им никогда ничего плохого не делали. Сначала они и не приставали, только стали вот так в сторонке и смотрят, как мы играем. Колнаи мне шепчет: «Ты, Немечек, кончай!» А я ему: «Как бы не так: когда ты промазал! Теперь моя очередь. Вот выиграю, тогда и кончим». Тут Рихтер как раз свой шарик пустил, только у него руки дрожали от страха: он все на Пасторов косился, ну, и, конечно, промазал. Но Пасторы даже не шелохнулись, стоят себе, руки в карманы. Наконец пустил я свой шарик и попал. Сразу все шарики выиграл. Хочу пойти собрать их: шариков тридцать, наверно, было; но тут ко мне подскакивает младший Пастор и кричит: «Эйнштанд!» Я оглянулся – Колнаи с Барабашем тягу дали. Вейс стоит у стены бледный-бледный, а Рихтер не знает, бежать ему или нет. Хотел было я с ними по-хорошему, – говорю: «Слушайте, вы не имеете права у нас шарики отнимать». Тогда старший Пастор сгреб все шарики и положил себе в карман. А младший схватил меня за курточку, вот здесь, на груди, да как заорет: «Ты что, не слышишь? Эйнштанд!» Ну, тут, конечно, что мне оставалось делать… Вейс у стенки захныкал. А Колнаи с Барабашем из-за угла выглядывают: что, мол, там творится? Пасторы собрали все шарики и ушли, ни слова не говоря. Вот и все.

– Безобразие! – возмутился Гереб.

– Просто грабеж!.. – воскликнул Челе.

А Чонакош пронзительно свистнул в знак того, что в воздухе запахло порохом. Бока молча стоял в раздумье. Все смотрели на него. Каждому было любопытно, что скажет Бока.

История с Пасторами тянулась уже много месяцев, вызывая всеобщие жалобы, но он до сих пор не придавал ей серьезного значения. Однако эта новая вопиющая несправедливость задела и Боку. Он тихо произнес:

– Пойдем пока обедать. А потом встретимся на пустыре. Там обсудим. Но, по-моему тоже – это безобразие!

Такое заявление всем понравилось. Очень был хорош Бока в эту минуту. С любовью смотрели на пего товарищи – на это умное лицо, в эти ясные черные глаза, загоревшиеся воинственным пылом. Они готовы были расцеловать его за то, что наконец и он возмутился.

Пошли домой, Откуда-то со стороны Йожефвароша

доносился веселый колокольный перезвон; солнце сияло, и все казалось красивым и радостным. Мальчики чувствовали, что они в преддверии великих событий. Все вдруг загорелись жаждой действия и слегка волновались: что теперь будет? Уж если Бока сказал: будет, – значит, будет!

Так шли они не спеша к проспекту Юллё. Чонакош с Немечеком поотстали. Обернувшись, Бока увидел, что они стоят у одного из подвальных окон табачной фабрички. Оконный переплет густым слоем покрывала желтая табачная пыль.

– Нюхнем табачку! – весело воскликнул Чонакош и, еще раз свистнув, набил себе ноздри желтым порошком.

Немечек – маленькая обезьянка – от души рассмеялся. Он тоже взял на кончик тоненького мизинца немножко табаку и втянул в нос. Чихая, помчались они по улице Кёзтелек, счастливый своим открытием. Чонакош чихал громко, оглушительно, как из пушки. Белокурый Немечек только прыскал, словно рассерженный кролик. Так, хохоча и фыркая, бежали они, от счастья забыв и думать о той великой несправедливости, про которую Бока – сам Бока, всегда такой тихий и серьезный! – сказал, что это безобразие.

2

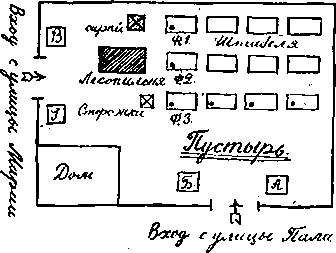

Пустырь… О вы, красивые, здоровые альфельдские школьники, которым довольно сделать один шаг, чтобы очутиться посреди безбрежной равнины, под чудесным сипим куполом, называемым небосводом; вы, чьи глаза привыкли к далеким просторам, кому никогда не приходилось жить в узких теснинах высоких домов, – вы, верно, и не знаете, что такое для пештских ребятишек свободный, незастроенный участок земли. Это равнина, степь, Альфельд

пештской детворы. Крохотный клочок земли, с одного края обнесенный ветхим дощатым забором, а с других – стиснутый громадами вздымающихся к самому небу домов: для городских мальчишек он – безграничность и свобода… Теперь и здесь, на пустыре улицы Пала, тоже выросло большое унылое четырехэтажное здание, битком набитое жильцам, из которых вряд ли хоть одному ведомо, что здесь, на этом клочке земли, прошло детство нескольких бедных пештских школяров.

Сам пустырь был пуст, как и полагается пустырям. Забор тянулся по той стороне его, которая выходила на улицу Пала. Справа и слева возвышались два больших дома. А сзади… сзади как раз и было то, что делало его самым замечательным, самым интересным местом на свете. Там начинался другой обширный участок земли, арендуемый лесопильней и сплошь уставленный штабелями дров. Правильными рядами возвышались огромные, кубической формы штабеля, а между ними были узкие проходы: настоящий лабиринт. Пятьдесят – шестьдесят крохотных, тесных уличек перекрещивались там, среди безмолвных, темных штабелей, и не так-то просто было ориентироваться в этом лабиринте. А кому все-таки ударялось сквозь него пробраться, тот попадал на небольшую площадку, где стоял домик. Этот странный, таинственный, жутковатый домик был паровой лесопилкой. Летом он был весь обвит диким виноградом, а из зеленой листвы высовывалась, попыхивая, лишь тонкая черная труба, которая через равные промежутки времени с точностью часового механизма выплевывала в небо клубки белоснежного пара. Слыша это пыхтение издалека, можно было подумать, что среди дровяных штабелей выбивается из сил паровоз и все никак не сдвинется с места.

Вокруг домика стояли большие неуклюжие телеги для дров. Время от времени одна из них подъезжала к навесу, и там сейчас же раздавался треск и грохот. Под навесом проделано было небольшое оконце, из которого высовывался дощатый желоб. Когда телега останавливалась под оконцем, из желоба начинали сыпаться распиленные поленья. Казалось, деревянные чурбаки льются в кузов сплошным потоком, так быстро они сыпались. Как только телега наполнялась, возчик криком предупреждал об этом. Тонкая труба тотчас переставала пыхтеть, и в домике сразу воцарялась тишина. Кучер понукал лошадей, они трогали, воз отъезжал. Тогда другая, порожняя, телега становилась под навес, черная железная труба снова начинала пыхтеть, и из желоба опять сыпались поленья. И так из года в год. Вместо дров, распиленных скрытой в домике пилой, телеги привозили все новые и новые бревна. Таким образом, количество штабелей на обширном дворе не менялось и завывание паровой пилы никогда не умолкало. Около домика росло несколько чахлых тутовых деревьев. Под одним стояла сколоченная из досок хибарка. В ней жил сторож-словак, охранявший по ночам склад от воров и от поджога.

Ну где найти другое такое замечательное место для игр? Нам, городским мальчишкам, другого и не нужно было. Лучше и удобнее для игры в индейцы мы и представить себе не могли. Пустырь на улице Пала, это великолепное ровное пространство, прекрасно заменял американские прерии. А дровяной двор изображал все остальное: город, лес, Скалистые горы – словом, то, чем ему в тот день предназначалось быть. И не думайте, пожалуйста, что дровяной двор был незащищенным местом! На штабелях покрупнее сооружены были форты и бастионы. Какой пункт следовало укрепить, решал Бока. А строили укрепления Чонакош и Немечек. Форты возвышались в четырех – пяти местах, и гарнизоном каждого командовал капитан. Из капитанов, старших лейтенантов и состояло все войско. Рядовых, к сожалению, не было; верней, был только один. Единственный рядовой на всем пустыре исполнял приказания капитанов и лейтенантов, единственного рядового муштровали и его же за всякие проступки приговаривали к заключению в крепость.

Излишне, пожалуй, добавлять, что этим единственным рядовым был Немечек – белокурый малыш Немечек. Капитаны, старшие лейтенанты и лейтенанты, сколько ни встречались, – хоть сто раз на день, – то и дело благодушно козыряли друг другу. Небрежно вскинув руку к голове, на ходу бросали:

– Здравствуй!

Одному только бедному Немечеку поминутно приходилось становиться навытяжку и молча отдавать честь. И кто бы ни проходил мимо, каждый на него кричал:

– Как стоишь?

– Пятки вместе, носки врозь!

– Грудь колесом! Подбери живот!

– Смиррно!

И Немечек самозабвенно всем повиновался. Бывают мальчики, которым доставляет удовольствие четко выполнять чужие приказания. Но большинство любит командовать. Таковы уж люди! Поэтому вполне естественно, что на пустыре все были офицерами и только Немечек – рядовым.

В половине третьего на пустыре никого еще не было. Перед сторожкой прямо на земле, на расстеленной попоне, крепко спал словак. Он всегда спал днем, так как ночью бродил между штабелями или сидел наверху, в одном из фортов, уставясь в пространство, залитое лунным светом. Выла паровая пила; тонкая черная труба выплевывала белоснежные клубочки пара, и в кузов телеги сыпались распиленные поленья.

Но вот скрипнула калитка, которая вела на улицу Пала, и появился Немечек. Оглянувшись по сторонам и увидев, что никого еще нет, он вынул из кармана краюшку хлеба и принялся потихоньку жевать. Но прежде старательно задвинул засов, ибо один из важнейших законов пустыря вменял в обязанность каждому входящему запирать за собой калитку. Нарушение грозило заточением в крепость. Воинская дисциплина на пустыре вообще отличалась большой строгостью. Немечек сел на камень и, жуя корку, стал ждать. Сегодняшний сбор на пустыре сулил много интересного. В воздухе носилось что-то, предвещавшее важные события, и к чему скрывать: Немечек в этот момент очень гордился своей принадлежностью к Союзу пустыря – славному содружеству мальчишек с улицы Пала. Немного пожевав, он, чтобы убить время, решил поразмяться и пошел к дровяным штабелям. Пробираясь узкими проходами, он вдруг столкнулся с большой черной собакой сторожа.

– Гектор! – дружелюбно окликнул ее мальчик.

Но пес не изъявил ни малейшей охоты здороваться, только на бегу слегка шевельнул хвостом: у собак это означает приблизительно то же, что у нас мимоходом приподнять шляпу. Потом помчался дальше, заливаясь яростным лаем. Немечек побежал за ним. Около одного штабеля Гектор остановился и, задрав морду кверху, продолжал с остервенением лаять. Это был как раз один из тех штабелей, где мальчики устроили форты. На самом верху из поленьев был сделан парапет и на тонкой палке развевалось маленькое ало-зеленое знамя. Гектор прыгал вокруг форта и лаял без умолку.

– Что там такое? – спросил у него Немечек: белокурого малыша ведь связывала с черным псом тесная дружба. Может быть, потому, что оба они числились в войске рядовыми.

Немечек посмотрел вверх, но никого не увидел. Однако кто-то все же возился там, среди дров. Поэтому мальчуган стал карабкаться наверх, хватаясь за их выступающие концы. Уже на полпути он совсем ясно услышал, как кто-то ворочает и перекладывает поленья. Сердце у него забилось, и ему захотелось спуститься. Но, посмотрев вниз и увидев Гектора, он приободрился.

«Смелей, Немечек», – сказал он себе и осторожно стал карабкаться дальше. И всякий раз, переставляя ногу выше, подбадривал себя, приговаривая:

– Смелей, Немечек. Смелей, Немечек.

Наконец добрался до вершины. Тут он еще раз сказал себе: «Смелей, Немечек», и уже собирался было перелезть через парапет, но занесенная нога его вдруг так и застыла в воздухе.

– Господи Иисусе! – испуганно воскликнул он и стал поспешно спускаться.

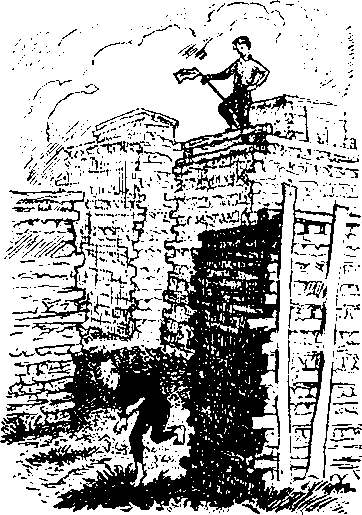

Когда он достиг земли, сердце у него готово было выпрыгнуть из груди. Он взглянул наверх. Возле знамени, поставив правую ногу на парапет, стоял Фери Ач – грозный Фери Ач, их враг, предводитель мальчишек из Ботанического сада. Ветер раздувал его просторную красную рубаху, а сам он насмешливо улыбался.

– Смелей, Немечек! – негромко бросил он сверху мальчику.

Но того покинули последние остатки смелости. Он пустился наутек. Черный пес помчался за ним, и оба юркнули в извилистые ходы между штабелями, спеша назад, на пустырь. А вдогонку им летели язвительные возгласы: «Смелей, Немечек!»

Когда Немечек, добежав до пустыря, обернулся, над фортом уже не видно было красной рубашки Фери Ача. Но не развевалось там больше и знамя. Фери унес с собой ало-зеленый флажок, сшитый сестрой Челе, скрывшись с ним в штабелях. Может быть, он вышел на улицу Марии, и ворота за лесопилкой, а может, прячется где-нибудь здесь вместе со своими друзьями Пасторами.

При мысли о том, что и Пасторы могут быть здесь, Немечека мороз подрал по коже. Ему ли не знать, что значит столкнуться с Пасторами! Зато Фери Ача он видел так близко первый раз. Немечек не на шутку его испугался, но, откровенно говоря, Фери ему скорее понравился. Красивый, плечистый, смуглый парень был Фери Ач, и ему удивительно шла просторная красная рубаха. Она придавала ему воинственный вид. В этой красной рубахе было что-то гарибальдийское. Красные рубашки, в подражание Фери Ачу, носили все ребята из Ботанического сада.

В калитку постучали четыре раза – через равные промежутки. Немечек облегченно вздохнул: четыре удара были условным знаком мальчишек с улицы Пала.

Он подбежал к калитке, отпер. Вошли Бока, Челе и Гереб. Немечеку не терпелось рассказать им устрашающую новость, но он не забывал, что рядовой и на нем лежат определенные обязанности перед старшими лейтенантами и капитанами.

Он стал навытяжку и откозырял.

– Здравствуй! – ответили вновь прибывшие. – Что нового?

Немечек открыл было рот, но не мог произнести ни слова: так силился он выложить все сразу, одним духом.

– Ужас! – выпалил он наконец.

– Что такое?

– Кошмар! Вы не поверите!

– Да в чем дело?

– Здесь был Фери Ач!

Теперь пришел черед слушателей ужасаться. Они сразу стали серьезными. – Врешь! – сказал Гереб.

Немечек положил руку на сердце:

– Ей-богу!

– Не клянись, – сурово заметил Бока и, чтобы придать своему замечанию больше веса, прикрикнул: – Смирно! Немечек щелкнул каблуками. Бока подошел к нему:

– Расскажи подробно все, что ты видел.

– Когда я вышел туда, на середину, Гектор залаял. Я побежал за ним, вдруг слышу какой-то треск в средней цитадели. Выбираюсь наверх – а там Фери Ач стоит в красной рубашке.

– Наверху? В самой цитадели?

– Наверху! – подтвердил белокурый мальчуган и чуть было опять не поклялся. Он уже поднес руку к груди, но, встретив строгий взгляд Боки, опустил ее и добавил только: – Он и знамя унес.

Челе ахнул:

– Как! Знамя?

– Да.

Все четверо побежали в форту. Немечек скромно трусил позади всех – не только потому, что был рядовым, но и потому, что неизвестно: а вдруг Фери Ач прячется где-нибудь неподалеку, на улице. У форта все остановились. Действительно, знамени не было. Даже древко исчезло. Все пришли в страшное возбуждение, только Бока сохранил хладнокровие и спокойно стал распоряжаться.

– Скажи сестре, – обратился он к Челе, – пускай сошьет к завтрашнему дню новое знамя.

– Хорошо, – ответил Челе. – Только зеленой материи больше не осталось. Красная есть, а зеленая вся вышла.

– А белая есть?

– Есть.

– Ну, так пусть сделает красно-белое знамя. Теперь нашими цветами будут красный и белый.

На этом и порешили. Гереб крикнул Немечеку:

– Рядовой!

– Я!

– Нынче же внесите поправку в законы: наши цвета теперь не красный и зеленый, а красный и белый.

– Есть, господин старшин лейтенант!

И Гереб благосклонно кинул белокурому мальчугану, который вытянулся перед ним в струнку:

– Вольно!

Немечек встал вольно. Мальчики взобрались на вершину цитадели и установили, что Фери Ач отломил древко. Конец его, накрепко прибитый, печально торчал на гвозде.

Со стороны пустыря послышались возгласы:

– Гаго, го! Гаго, го!

Это был их клич. Наверно, пришли остальные и ищут их. Из множества ребячьих глоток вырывались звонкие крики:

– Гаго, го!

Челе подозвал Немечека:

– Рядовой!

– Я!

– Ответить остальным!

– Есть, господин лейтенант!

Немечек приставил рупором ладонь ко рту и тонким детским голоском прокричал:

– Гаго, го!

Спустившись на землю, все пошли на пустырь. Там, посредине, тесной группой стояли Чонакош, Вейс, Колнаи и другие. Увидев Боку, все встали «смирно», потому что Бока был капитаном.

– Здравствуйте. – приветствовал он их.

– Честь имею доложить, – отрапортовал Колнаи, выступив вперед, – когда мы пришли, калитка была открыта. А по закону полагается запирать ее изнутри на задвижку.

Бока обернулся и укоризненно взглянул на свою свиту. И все сразу посмотрели на Немечека. Немечек снова поднял руку и уже хотел было поклясться, что не оставлял калитку открытой, но Бока спросил:

– Кто вошел последним? Все притихли. Последним никто не входил. Некоторое время длилось молчание. Вдруг лицо Немечека осветила догадка:– Последним вошел господин капитан.

– Я? – удивился Бока.

– Так точно.

Бока на мгновение задумался.

– Ты прав, – сказал он серьезно. – Я забыл про задвижку. Старший лейтенант, – обернулся он к Геребу, – внесите за это мое имя в черную книгу.

Гереб вынул из кармана черную записную книжечку и большими буквами вывел в ней: «Янош Бока». А чтобы ясно было, о чем идет речь, тут же пометил: «калитка». Это всем понравилось. Бока был справедлив. Наказание, наложенное на себя самого, было прекрасным примером мужества – мужества, о котором не часто доводилось слышать даже на уроках латинского языка, хотя там только и говорилось, что о твердости древних римлян. Но и Бока был человек. И ему не чужды были слабости. Правда, он приказал вписать свое имя в черную книгу, но Колнаи, доложившему о незапертой калитке, сказал:

– А ты поменьше языком болтай. Старший лейтенант, внесите туда же Колнаи за ябедничество.

Старший лейтенант опять вытащил свою грозную книжку и вписал туда Колнаи. Что же касается Немечека, стоявшего позади всех, то он на радостях, что в книгу впервые за все время вписали не его, принялся потихоньку отплясывать на месте чардаш.

Дело в том, что в книжке только его имя и красовалось на каждой странице. Все, всегда, за все записывали одного Немечека. И военный трибунал, заседавший по субботам, выносил приговоры только ему, и никому больше. Что поделаешь! Так уж повелось. Ведь Немечек был единственным рядовым.

После этого качалось совещание. Через несколько минут все уже знали потрясающую новость о том, что капитан краснорубашечников Фери Ач осмелился проникнуть сюда, в самое сердце пустыря, забрался в среднюю цитадель и похитил знамя. Негодование было всеобщим. Все обступили Немечека, который дополнял сенсационное известие все новыми и новыми подробностями.

– Он говорил тебе что-нибудь?

– А как же! – с гордостью отвечал Немечек.

– Что?

– Он мне кричал.

– Что кричал?

– Кричал: «Не смей, Немечек!»

– Тут мальчуган судорожно глотнул, почувствовав, что сказал нечто не совсем соответствующее истине. Даже прямо противоположное ей. Выходит ведь, будто он вел себя настоящим храбрецом, так что сам Фери Ач, пораженный его дерзостью, крикнул: «Но смей, Немечек!»

– И ты ушел?

– Ничего подобного! Стоял внизу, около форта. А Фери слез с другой стороны. И убежал.

– Это неправда! – крикнул Гереб. – Фери Ач еще ни от кого не бегал!

Бока пристально взглянул на Гереба:

– Эге! Ты что же, защищаешь его?

– Я только потому говорю, – возразил Гереб, слегка сбавив тон, – что это просто невероятно: чтобы Фери Ач испугался Немечека!

Все засмеялись. Действительно, это было невероятно. Немечек стоял, окруженный толпой слушателей, и растерянно пожимал плечами. Бока вышел на середину:

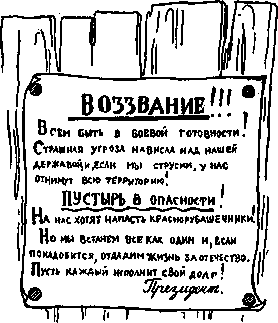

– Надо что-то делать, ребята. У нас все равно назначены на сегодня выборы президента. Так вот, давайте выберем полновластного президента, которого все должны беспрекословно слушаться. Возможно, что дело кончится войной, поэтому нужен предводитель, которой все подготовит заранее, как настоящие полководцы. Рядовой, ко мне! Смирно! Нарежьте столько листочков бумаги, сколько всех нас. Каждый на своем листке напишет, кого он хочет в президенты. Бумажки опустим в шляпу, и кто получит большинство голосов, тот и будет президент.

– Ура! – закричали все, а Чонакош вложил в рот два пальца и свистнул не хуже паровой молотилки. Стали вырывать листки из записных книжек, а Вепс вооружился карандашом. Позади Колнаи и Барабаш спорили, чья шляпа удостоится такой чести. Между ними вечно были раздоры, а тут и вовсе чуть не дошло до рукопашной. Колнаи говорил, что шляпа Барабаша не годится, потому что она засаленная. А Барабаш утверждал, что у Колнаи шляпа еще грязнее. Оба не медля взяли пробу на жирность: поскребли друг у друга перочинным ножиком кожаный ободок и внутри шляпы. Но опоздали: Челе уже предложил для общественной надобности свою небольшую изящную черную шляпу. Что поделаешь: по части шляп у Челе не было соперников.

А Немечек, к великому удивлению присутствующих, вместо того чтобы раздавать бюллетени, улучил момент, когда общее внимание обратилось па него, и, зажав листки в грязном кулаке, выступил вперед. Встав «смирно», он дрожащим голоском заговорил:

– Извините, господин капитан, но это несправедливо, что я единственный рядовой… Когда мы основали Союз пустыря, все сразу, стали офицерами, и только я до сих пор рядовой, и все мне приказывают… и я всё должен делать… и… и…

Тут бедный мальчуган совсем расчувствовался, и по его бледному личику с тонкими чертами покатились крупные слезы.

Челе бросил свысока:

– Его надо исключить. Он плакса.

– Рева, – пробасил кто-то сзади. Все засмеялись. Это переполнило чашу. Уж очень накипело на сердце у бедняги: он не мог больше сдерживаться. Прерывающимся от рыданий голосом он произнес:

– И в черную книгу… посмотрите сами… всегда только ме… меня… записывают… Все я… один я… хуже последней собаки…

Бока спокойно заметил:

– Перестань сейчас же реветь или уходи. С карапузами мы не играем.

Слово «карапуз» возымело нужное действие. Бедный маленький Немечек, не на шутку испугавшись, перестал плакать. Капитан положил ему руку на плечо:

– Если будешь хорошо себя вести и отличишься, уже в мае будешь офицером. А пока временно оставайся рядовым.

Остальные одобрили это решение. В самом деле, если и Немечека произвести сегодня в офицеры, тогда уж действительно ничего не выйдет: некому будет приказывать.

– Рядовой, очините карандаш! – раздался резкий голос Гереба.

Немечеку сунули в руку карандаш Вейса, острие которого обломилось в кармане, среди шариков. Бедный рядовой с мокрым от слез лицом послушно взял карандаш и, встав «смирно», принялся точить, точить его, время от времени еще судорожно всхлипывая, как всегда после долгого плача, и всю свою печаль, всю накипевшую на сердечке горечь вложил в оттачивание этого карандаша «Хардмут» номер второй.

– Го… готово, господин старший лейтенант.

Он отдал карандаш и, глубоко вздохнув, оставил пока надежду на повышение.

Роздали листки. Каждый отошел с ним в сторонку, каждый уединился: дело ведь большое и важное! Затем рядовой стал собирать записки, бросая их в шляпу. Когда он, обходя всех со шляпой, поравнялся с Барабашем, тот подтолкнул Колнаи:

– Смотри, у Челе тоже засаленная.

Колнаи заглянул внутрь шляпы. И обоим стало ясно, что стыдиться им нечего. Уж если у Челе шляпа засалена, им сам бог велел.

Бока стал вслух читать записки, передавая их стоящему рядом Геребу. Всего оказалось четырнадцать записок. «Янош Бока», «Янош Бока», «Янош Бока», – читал он подряд. Потом вдруг «Деже Гереб». Мальчики переглянулись. Все поняли, что это бюллетень самого Боки: он из вежливости проголосовал за Гереба. Дальше опять пошло «Бока», «Бока». И вдруг снова: «Деже Гереб». И под конец еще раз «Деже Гереб».

Итак, за Боку – одиннадцать голосов, за Гереба – три. Гереб смущенно улыбался. Впервые за все существование союза пришлось ему вступить с Бокой в открытое соперничество. Эти три голоса были ему приятны. А Боку два из них больно задели. Несколько мгновений он стоял в раздумье, стараясь угадать, кто же эти двое, которым он пришелся не по сердцу. Потом, оставив эти попытки, объявил:

– Значит, президентом избран я. Все снова закричали «ура», а Чонакош опять свистнул. Немечек, хотя у него еще слезы на глазах не просохли, кричал с огромным воодушевлением. Уж очень любил он Боку. Президент сделал знак рукой, призывая к молчанию.

– Спасибо, ребята, – сказал он. – А теперь к делу. Я думаю, всем ясно, что краснорубашечники хотят захватить наш пустырь и штабеля. Вчера Пасторы отняли у наших шарики; сегодня Фери Ач прятался здесь и унес знамя. Рано или поздно они нагрянут и постараются прогнать нас отсюда. Но мы этого места не уступим.

– Да здравствует пустырь! – гаркнул Чонакош во всю глотку.

Вверх полетели шляпы. Все с восторгом подхватили:

– Да здравствует пустырь!

Собравшиеся озирали это чудесное, широкое пространство, освещенные весенним солнцем дровяные штабеля, и по глазам их было видно, что им дорог этот клочок земли и, если понадобится, они будут за него бороться. Это было что-то похожее на любовь к родине. Каждый восклицал: «Да здравствует пустырь!» – с таким чувством, как если бы кричал: «Да здравствует родина!» Глаза у всех блестели, сердца переполнились.

Бока продолжал:

– Мы сами пойдем к ним в Ботанический сад, прежде чем они явятся сюда!

В другое время такой дерзкий план, пожалуй, остановил бы многих. Но в этот миг общего воодушевления все в едином порыве воскликнули:

– Пошли!!!

А поскольку все решили идти, Немечек тоже крикнул: «Пошли!» Ему, бедняге, все равно придется тащиться позади с шинелями господ офицеров. И еще один сиплый голос донесся от штабелей. Он тоже воскликнул: «Пошли!» Все повернулись в ту сторону. Это был словак. Он стоял с трубкой во рту и ухмылялся. У ног его застыл Гектор. Мальчики засмеялись. А сторож, передразнивая их, подбросил шляпу в воздух и рявкнул:

– Башли!

На этом официальная часть кончилась. Пришла очередь лапты. Офицеры наперебой стали кричать надменными голосами:

– Рядовой, на склад! Принести биту и мячик!

Немечек побежал на склад, устроенный под одним из штабелей. Залез под поленья и вытащил оттуда мяч и биту. У штабеля стоял словак, а рядом с ним – Барабаш и Колнаи, Барабаш держал в руках шляпу словака, а Колнаи брал с нее пробу. Шляпа сторожа безусловно была самая засаленная из всех.

Бока подошел к Геребу.

– Три голоса, значит, достались тебе, – сказал он.

– Да, – гордо ответил Гереб и посмотрел ему прямо в глаза.

3

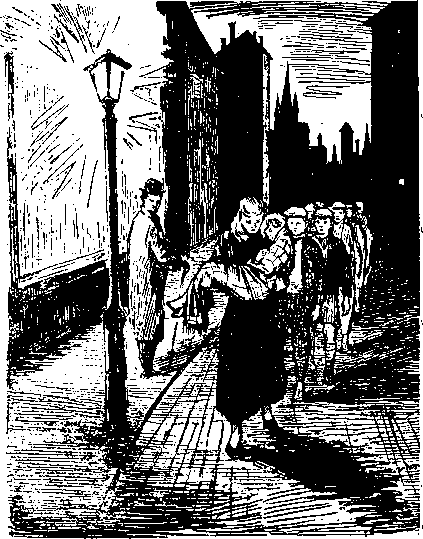

План военных действий был готов на другой же день, после урока стенографии. Урок кончился в пять, и на улицах уже зажигались фонари. Выходя из школы, Бока сказал мальчикам:

– Прежде чем напасть, нужно доказать им, что мы их не боимся. Я возьму с собой двух самых храбрых из моих людей, и мы сделаем вылазку в Ботанический сад. Проберемся к ним на остров и прибьем к дереву вот эту записку.

С этими словами он достал из кармана красный клочок бумаги, на которой большими заглавными буквами было выведено:

ЗДЕСЬ БЫЛИ МАЛЬЧИШКИ С УЛИЦЫ ПАЛА!

Все благоговейно воззрились на красный лоскуток. Чонакош, не ходивший на уроки стенографии, но привлеченный любопытством, заметил:

– Нужно прибавить еще какое-нибудь словцо покрепче. Бока отрицательно покачал головой:

– Нет, нельзя. И вообще, красть знамена, как Фери Ач, и разные такие вещи мы делать не будем. Покажем только, что не боимся их, что посмели проникнуть в самое сердце их владений, где они устраивают свои собрания и прячут оружие. Эта красная бумажка – наша визитная карточка. Вот мы им и оставим ее.

Челе тоже вставил слово.

– Прости, пожалуйста, – сказал он, – но говорят, они как раз в это время, по вечерам, приходят на остров играть в солдаты и разбойники.

– Не беда. Фери Ач тоже ведь пришел, зная, что в это время мы бываем на пустыре. Кто трусит, пускай не идет.

Но никто не трусил. Даже Немечек проявил бесспорную отвагу. Ему, видно, хотелось поскорей заслужить повышение. Гордо подняв голову, он выступил вперед:

– Я иду с тобой!

Ведь тут, около гимназии, не надо было вставать «смирно», отдавать честь. Законы действовали только на пустыре, а здесь все были равны. Чонакош тоже вызвался:

– И я!

– Только обещай, что не будешь свистеть.

– Обещаю… А еще разочек можно свистнуть, самый последний?

– Ну, валяй!

И Чонакош свистнул. Так молодецки, изо всей мочи, что даже прохожие оглянулись.

– Ну вот, на сегодня насвистелся, – с блаженным видом сказал он.

Бока обернулся к Челе:

– Ты не идешь?

– А что я могу поделать? – сокрушенно ответил Челе. – Мне нельзя: я к половине шестого должен быть дома. Мама так и следит, когда кончится урок стенографии. Она меня больше никуда пускать не будет, если я сегодня опоздаю.

Мысль эта страшно его испугала. Тогда прощай и пустырь, и лейтенантский чин!

– Ладно, оставайся. Я возьму с собой Чонакоша и Немечека. Завтра утром в школе обо всем узнаете.

Они пожали друг другу руки. Бока, вспомнив что-то, вдруг остановился:

– А Гереба на уроке стенографии ведь не было?

– Не было.

– Он что, заболел?

– Вряд ли. Днем мы с ним вместе возвращались домой. У него ничего не болело.

Поведение Гереба не нравилось Боке. Оно вызывало у него сильнейшие подозрения. Вчера, при прощании, Гереб так странно, многозначительно посмотрел ему в глаза. Как будто вдруг понял: там, где Бока, ему ничего не добиться. Бока вызывал в нем ревнивое чувство. В Геребе смелости, задора было больше; уравновешенный, рассудительный, серьезный нрав президента был ему не по душе. Он ставил себя куда выше Боки.

– Бог его знает, – пробормотал Бока и в сопровождении двух мальчуганов двинулся в путь.

Чонакош с серьезным видом шагал с ним рядом. А Немечек ног под собой не чуял от радости. Как же! Наконец ему довелось, всего с двумя спутниками, участвовать в таком интересном приключении! Он так ликовал, что Бока даже остановил его:

– Не дури, Немечек. Ты, кажется, вообразил, что мы развлекаться идем? Наша вылазка куда опасней, чем ты думаешь. Вспомни-ка о Пасторах.

При этом напоминании у белокурого малыша сразу пропала всякая охота дурачиться. Ведь вот и Фери Ач – гроза всей улицы; по слухам, его даже исключили из реального училища. Но у него во взгляде было что-то привлекательное, располагающее, не то что у Пасторов, Те всегда ходят сбычившись, глядят исподлобья, как будто пронизывают тебя насквозь. Оба – черные от загара, и никто еще ни разу не видел, чтоб они смеялись. Пасторов действительно можно испугаться. И три мальчугана спешили поскорей миновать бесконечный проспект Юллё. Уже смеркалось: вечер наступил рано. На проспекте зажглись фонари, и ходить по улицам в этот необычный час было немного тревожно. Мальчики привыкли играть днем, а по вечерам сидели дома, за книжками… Молча шли они рядом и через четверть часа достигли Ботанического сада.

За каменной стеной враждебными призраками застыли огромные деревья. Ветер шелестел молодой листвой; было уже темно, и сердца пришельцев забились при виде этого раскинувшегося перед ними огромного, загадочно шепчущегося сада с запертыми воротами. Немечек хотел было позвонить у входа.

– Ради бога, не звони! – предостерег его Бока. – Они узнают, что мы здесь, и перехватят нас на полдороге… Да и вообще, с какой стати нам вдруг будут открывать ворота!

– А как же мы пойдем? Бока указал глазами на стену:

– Перелезем.

– Через стену?

– Прямо здесь, на проспекте?

– Зачем! Зайдем с другой стороны. Сзади стена гораздо ниже!

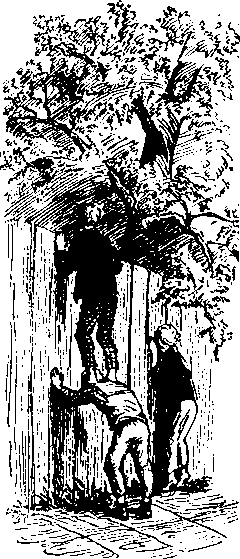

Повернув на маленькую темную уличку, где каменная ограда вскоре сменилась дощатым забором, они стали пробираться вдоль него, ища, где бы лучше перелезть. В одном месте, куда не достигал свет уличного фонаря, все трое остановились. За дощатой оградой, почти вплотную к ней, росла большая акация.

– Если взобраться здесь, – шепотом сказал Бока, – то по этой акации легко спуститься в сад. Это удобно еще и потому, что с верхушки акации далеко видно и мы можем осмотреться, нет ли кого поблизости.

Спутники одобрили этот план и сейчас же приступили к исполнению. Чонакош нагнулся и уперся руками в забор. Бока осторожно взобрался к нему на плечи и заглянул в сад. Все это было проделано в глубоком молчании: никто не издал ни звука. Убедившись, что вблизи никого нет, Бока махнул рукой. Немечек шепнул Чонакошу:

– Подымай!

Чонакош, выпрямившись, приподнял президента, и тот влез на забор. Ветхая ограда заскрипела и затрещала под его тяжестью.

– Прыгай! – шепнул Чонакош.

Снова послышался треск, потом – мягкий удар о землю: Бока спрыгнул прямо на грядку. За ним перелез Немечек. Последним на забор вскарабкался Чонакош. Но вместо того чтобы спрыгнуть вниз, он полез на акацию. Чонакош отлично лазил по деревьям: он вырос в деревне.

– Видно что-нибудь? – спросили Бока и Немечек снизу.

– Почти ничего; страшно темно, – донесся приглушенный ответ с верхушки дерева.

– Остров видишь? – Вижу.

– Есть там кто?

Чонакош, напрягая зрение, наклонился вправо, влево, всматриваясь между ветвей в темноту – туда, где находилось озеро.

– На острове ничего не видно из-за деревьев и кустов… Но на мосту…

Тут он умолк и перебрался на другой сук, повыше.

– Теперь вижу хорошо, – донесся оттуда его голос. – На мосту стоят двое.

– Они там, – тихо сказал Бока. – На мосту у них часовые.

Ветви опять затрещали – Чонакош слез с дерева. Все трое в глубоком молчании стали раздумывать, как быть дальше. Потом, присев под кусты, чтобы никто не увидел, тихонько, шепотом, начали совещаться.

– Лучше всего, – предложил Бока, – пробраться сначала кустами к развалинам замка. Знаете, есть там справа такие развалины, на склоне холма.

Остальные кивнули, подтверждая, что знают.

– Кустами осторожно доберемся до развалин. Там кто-нибудь ползком взберется на вершину холма и посмотрит вокруг. Если никого нет, поползем дальше. Холм ведь подходит к самому озеру. Спрячемся в осоке; ну, а там видно будет, что делать.

Две пары горящих глаз были устремлены на Боку. Чонакош и Немечек благоговейно внимали каждому его слову.

– Согласны? – спросил Бока.

– Согласны! – кивнули они.

– Тогда вперед! Только держитесь все время за мной. Я тут все проходы знаю.

И он на четвереньках пополз между низенькими кустами. Но не успели его спутники опуститься на колени, как издали послышался резкий протяжный свист.

– Заметили! – воскликнул Немечек и вскочил на ноги.

– Назад! Назад! Ложись! – приказал Бока.

И все трое повалились в траву. Затаив дыхание, они стали ждать, что теперь будет, Неужели действительно заметили?

Но никто не появлялся. Только ветер шумел в ветвях деревьев.

– Никого, – прошептал Бока.

Но тут снова резкий свист рассек воздух. Снова стали они выжидать, и снова никто не появился.

– Надо с дерена посмотреть, – пролепетал из-под куста Немечек, стуча зубами.

– Ты прав. Чонакош, на дерево!

Чонакош, как кошка, в мгновение ока вскарабкался на верхушку все той же большой акации.

– Ничего не видно?

– На мосту какое-то движение… Сейчас там четверо… Вот двое уходят… идут обратно, на остров.

– Тогда все в порядке, – сказал Бока, успокоившись. – Слезай. По свистку у них просто сменяется караул на мосту.

Чонакош спустился с дерева, и все трое поползли на четвереньках к холму. Огромный таинственный сад в этот час затихает. По звуку колокола посетители удаляются, и в саду не остается посторонних – кроме разве таких, кто замышляет недоброе или строит военные планы, вроде наших пришельцев, которые переползали от куста к кусту, сжавшись в еле видимые комочки. Глубоко сознавая важность своей миссии, они не тратили лишних слов и ползли молча. По правде говоря, им даже было немного не по себе. Немалая ведь смелость нужна, чтобы проникнуть в неприступную твердыню краснорубашечников, пробраться на остров посреди маленького озера, когда на единственном мосту, который туда ведет, стоят часовые… «Может быть, как раз Пасторы», – подумал Немечек и вспомнил красивые круглые разноцветные шарики и среди них даже два стеклянных. Его до сих пор мучила досада при мысли, что именно тогда, когда он пустил свой шарик и должен был выиграть столько красивых шариков, прозвучало это чудовищное слово: «Эйнштанд»…

– Ой! – вдруг вскрикнул он. Бока и Чонакош замерли в испуге.

– Что такое?

Немечек привстал на коленях, глубоко засунув палец в рот.

– Что с тобой?

Не вынимая пальца изо рта, Немечек ответил;

– В крапиву наступил – рукой!

– Соси, соси пальчик, мамочка! – посоветовал Чонакош; но сам, не будь дурак, обмотал себе руку носовым платком.

Так ползли они все дальше и вскоре достигли холма. На склоне его, как известно, были сооружены искусственные развалины, какие устраивали обычно в больших помещичьих садах, старательно воспроизводя особенности старинного замкового зодчества и заполняя искусственным мхом расщелины между огромными камнями.

– Это развалины замка, – объяснил Бока. – Здесь надо быть осторожней: я слышал, что краснорубашечники сюда тоже приходят.

– Это что еще за замок? – отозвался Чонакош. – Мы по истории не учили, что в Ботаническом саду – замок.

– Это всего-навсего развалины, руины. Их так, в виде руин, и строили.

Немечек засмеялся:

– Уж коли строить, так почему нового замка не выстроить?

Через сто лет он и сам развалился бы…

– Рано ты что-то обрадовался, – заметил Бока укоризненно. – Вот погоди: с Пасторами встретишься, не до шуток будет.

И правда, одного этого замечания оказалось довольно, чтоб у Немечека сразу вытянулось лицо. Такой уж у него был характер: все время он забывал, что радоваться нечему. Постоянно приходилось ему об этом напоминать.

Они принялись карабкаться вверх по склону, между кустами бузины, цепляясь за камни развалин. На этот раз Чонакош полз впереди. Вдруг он, как был, на четвереньках, так и застыл на месте. Предостерегающе подняв правую руку, обернулся и сказал испуганно:

– Тут кто-то есть.

Все трое спрятались в высокую траву, надежно укрывшую их маленькие тела. Только глаза блестели в зарослях бурьяна. Мальчики прислушались.

– Чонакош, приложи ухо к земле, – шепотом приказал Бока. – Так всегда делают индейцы. Сразу слышно, если кто поблизости ходит.

Чонакош повиновался: лег ничком и, выбрав голое, не заросшее травой местечко, приложил ухо к земле. Но тотчас же поднял голову.

– Идут! – в страхе прошептал он.

Теперь уж и без индейского способа было слышно, как кто-то пробирается сквозь кусты. И этот неведомый «кто-то» – не то человек, не то зверь – шел прямо на них. Мальчики струхнули не на шутку, даже головы спрятали в траву. Только Немечек простонал чуть слышно:

– Домой хочу.

Чонакош, не утративший веселого расположения духа, посоветовал:

– В травку заройся, мамочка.

Но так как это увещание не придало Немечеку смелости, Бока высунулся из травы и, сверкая глазами, гневно прикрикнул – конечно, шёпотом, чтобы не выдать своего присутствия:

– Рядовой, голову в траву!

Этому приказанию пришлось повиноваться. Немечек прильнул к земле. Между тем неизвестный все шуршал в кустах; но теперь по звуку слышно было, что он изменил направление и постепенно удаляется. Бока снова приподнял голову и огляделся по сторонам. Он увидел темную фигуру человека, который спускался с холма, тыча палкой в кусты. – Ушел, – сообщил Бока своим спутникам, лежавшим в траве. – Это караульный.

– Что? Краснорубашечник?

– Нет, сторож, который сад караулит.

Мальчики облегченно вздохнули. Взрослых они не боялись. Например, старого солдата с бородавкой на носу – сторожа при Национальном музее, который никогда не мог ничего с ними поделать. Они поползли дальше. Но тут караульщик, видимо заподозрив что-то, остановился, прислушиваясь.

– Заметил, – пролепетал Немечек.

Оба посмотрели на Боку, ожидая распоряжении.

– Скорей в замок! – отдал он приказание.

Все трое кубарем скатились с холма, на который только что взобрались. В каменных стенах руин были прорезаны узкие стрельчатые окна. С испугом беглецы обнаружили, что первое окно забрано железной решеткой, и метнулись к другому. Но и на нем решетка. Наконец в одном месте нашли расщелину, достаточно глубокую, чтобы в ней поместиться. Забились в это темное углубление и затаили дыхание. Мимо окон промелькнула фигура сторожа. Из ниши было видно, как он – теперь уже насовсем – удалился» прилегавшую к проспекту Юллё часть сада, где находилось его жилище.

– Слава богу, – сказал Чонакош, – пронесло.

И они осмотрелись в своем убежище. Там было душно, сыро, словно в подземелье настоящего замка. Осторожно ступая. Бока вдруг споткнулся. Нагнувшись, он поднял что-то с земли. Немечек с Чонакошем, подскочив к нему, в полумраке различили в руках у него томагавк. Точь-в-точь такой – вроде топорика на длинной рукоятке, – какими, по свидетельству романистов, сражались индейцы. Выстроганный из дерева и оклеенный серебряной бумагой, томагавк зловеще поблескивал в темноте.

– Это их томагавк! – со священным трепетом промолвил Немечек.

– Конечно, их, – подтвердил Бока. – А где нашелся один, там должны быть и другие!

Начались поиски, и в одном углу были обнаружены еще семь томагавков. Из этого легко было заключить, что краснорубашечников восемь человек. По-видимому, здесь находился их потайной оружейный склад. Первой мыслью Чонакоша было унести томагавки с собой как военную добычу.

– Нет, – сказал тихо Бока, – этого мы не будем делать. Это было бы просто воровство. Чонакошу стало стыдно.

– Что, мамочка? – осмелел было Немечек, по, получив легкий пинок от Боки, умолк.

– Ну, нечего время терять! Вылезаем – и на холм! Мне вовсе не хочется оказаться на острове, когда там никого уже не будет.

Эта дерзкая мысль вновь пробудила в них интерес к приключению. Раскидав томагавки по полу, чтобы враг видел: здесь кто-то был! – они вылезли из расщелины и на этот раз смело, в открытую, поспешили на вершину холма. Оттуда было видно далеко вокруг. Встав рядом друг с другом, они осмотрелись по сторонам. Бока достал из кармана сверток и, развернув его, вынул из газетной бумаги маленький перламутровый бинокль.

– Это сестра Челе дала мне свой театральный бинокль, – объяснил он, прикладывая его к глазам.

Но островок был виден и невооруженным глазом. Вокруг пего поблескивала гладь маленького озера, засаженного разными водяными растениями и густо заросшего по берегам камышом и осокой. Среди кустов и развесистых деревьев, видневшихся на острове, двигалась маленькая светящаяся точка.

– Они там, – промолвил Чонакош сдавленным голосом. Немечеку понравился фонарь.

– Ого, у них и фонарик есть!

Светящаяся точка то пропадала за кустами, то вновь появлялась. Кто-то переходил с места на место с фонарем в руках.

– Сдастся мне, – сказал Бока, не отнимай бинокль от глаз, – сдастся мне, что они к чему-то готовятся. Или вечернее учение проводят, или…

Тут он внезапно замолчал.

– Или что? – в тревоге спросили остальные.

– Господи, – воскликнул Бока, продолжая глядеть в бинокль, – тот, что держит фонарь… ведь это…

– Кто? Да говори же!

– Очень похож… Неужели это…

Он поднялся немного выше, чтобы получше разглядеть, но фонарь скрылся за кустами. Бока опустил бинокль.

– Исчез, – тихо сказал он.

– Кто же это был?

– Не имею права говорить. Мне не удалось разглядеть его как следует: только я хотел всмотреться, он исчез. А пока я твердо не знаю, кто он, не хочу подозревать напрасно.

– Уж не из наших ли кто?

– Кажется, да, – печально ответил президент.

– Но ведь это же предательство! – воскликнул Чонакош, позабыв, что надо соблюдать тишину.

– Тише! Вот доберемся до острова и все узнаем. А пока потерпи.

Теперь подстрекало и любопытство. Бока не хотел говорить, на кого похож был тот, с фонарем. Немечек с Чонакошем стали было гадать, но президент запретил, сказав, что непозволительно кого бы то ни было пятнать подозрениями. В возбуждении сбежали наши лазутчики с холма и внизу, снова опустились на четвереньки, прокладывая себе дорогу в траве.

Они уже не замечали ни колючек, ни крапивы, ни впивавшихся в ладони камней, а молча быстро ползли, подбираясь все ближе к берегам таинственного озерка.

Наконец вот и цель. Здесь уже можно было подняться на ноги; густая осока, камыш и высокий прибрежный кустарник совершенно скрывали их маленькие фигурки. Бока хладнокровно отдавал приказания:

– Где-то здесь должна быть лодка. Мы с Немечеком пойдем по берегу направо, а ты, Чонакош, ступай налево. Кто первый найдет, пускай подождет остальных.

И они молча разошлись. Но уже через несколько шагов Бока заметил в осоке лодку.

– Подождем, – сказал он.

Немечек и Бока стали ждать, пока Чонакош, обежав вокруг озерка, вернется с противоположной стороны. Сидя на берегу, они некоторое время глядели на звездное небо. Потом стали прислушиваться, не донесется ли с островка какой-нибудь обрывок разговора. Немечеку вздумалось блеснуть сообразительностью.

– Давай-ка я приложу ухо к земле, – сказал он.

– Оставь землю в покое, – возразил Бока. – Ведь рядом вода. Гораздо слышней, если к воде наклониться. На Дунае я видел, как рыбаки с разных берегов переговариваются друг с другом, наклонившись к воде. Вечером голоса здорово разносятся по поверхности.

Мальчики нагнулись к озерку, но слов различить не могли. С острова доносились только перешептывание да какая-то возня. Тем временем появился Чонакош и с огорчением доложил:

– Лодки нигде нет.

– Не горюй, мамочка, – утешил его Немечек. – Без тебя нашли.

И они спустились вниз, к лодке.

– Садимся.

– Только не здесь, – предостерег Бока. – Отведем ее сначала к другому берегу, чтобы не оказаться слишком близко от моста, если нас вдруг заметят. Переправляться будем как можно дальше от него: пускай они сделают крюк побольше, если побегут за нами.

Эта разумная предосторожность пришлась Немечеку и Чонакошу по душе. Сознание, что у них такой умный, предусмотрительный командир, прибавило им смелости.

– У кого есть бечевка?

Бечевка нашлась у Чонакоша. Чего только не было у него в карманах! И на базаре не найти всего, что умещалось в карманах Чонакоша. Были там и ножик, и шпагат, и шарики, медная дверная ручка, гвозди, ключи, тряпки, записная книжка, гаечный ключ и бог знает что еще. Чонакош вытащил из кармана бечевку, и Бока привязал ее к железному кольцу, ввинченному в нос лодки. Затем друзья медленно, осторожно повели лодку вдоль берега. Натягивая бечевку, они не переставали наблюдать за островком и, достигнув места, где собирались сесть в утлую посудину, опять услыхали свист. Но теперь это их не испугало: они знали, что свист возвещал лишь смену караула на мосту. Уже одно сознание, что они – в самой гуще событий, прогоняло всякий страх. Так бывает и с настоящими солдатами на настоящей войне. Пока врага не видно, каждый кустик страшен. А просвистала первая пуля, – и к солдатам возвращается храбрость: они словно хмелеют от опасности, забывая, что бегут навстречу смерти.

Приятели стали усаживаться в лодку. Первым вошел в нее Бока, за ним – Чонакош. Немечек боязливо переминался с ноги на ногу на вязком берегу.

– Ну лезь же, лезь, мамочка, – подбадривал его Чонакош.

– И так лезу, мамочка, – откликнулся Немечек, но вдруг поскользнулся, схватился за тонкий стебель камыша – и бултых в воду! Растянулся во весь рост, но даже пикнуть не посмел и сразу вскочил на ноги: оказалось – мелко. Очень он был смешон в эту минуту: вода лила с него ручьями, а руки все еще судорожно сжимали тонкую камышину. Чонакош не удержался и фыркнул:

– Захлебнулся, мамочка?

– Нет, не захлебнулся, – ответил мальчуган растерянной как был, мокрый, грязный, брызгая и хлюпая, уселся в лодку. Лицо его еще было бледно от испуга. – Вот не думал, что мне сегодня вдобавок еще выкупаться придемся, – чуть слышно прибавил он.

Но медлить было некогда. Бока с Чонакошем схватили весла и оттолкнулись от берега. Тяжелая лодка лениво отвалила, всколыхнув неподвижную гладь озера. Гребцы бесшумно опускали весла в воду, и тишина наступила такая, что было явственно слышно, как у притулившегося на носу Немечека стучат зубы. Через несколько минут лодка причалила к островку. Поспешно выскочив на берег, мальчики тотчас же укрылись за кустом.

– Ну, до острова, кажется, добрались, – сказал Бока и тихо, осторожно пополз вдоль берега. Остальные двое – на ним.

– Что же это мы? – вдруг обернулся к ним президент. – А лодка-то? Нельзя же бросать ее просто так. Если ее увидят, нам отсюда не уйти! Ведь на мосту часовые. Чонакош! Оставайся у лодки, раз уж у тебя такая фамилия.

Если заметят, – пальцы в рот и свисти во всю мочь. Мы сразу примчимся, прыгнем в лодку, а ты оттолкнешься от берега. Чонакош побрел назад, втайне радуясь; вдруг и вправду представится случай изо всех сил свистнуть.

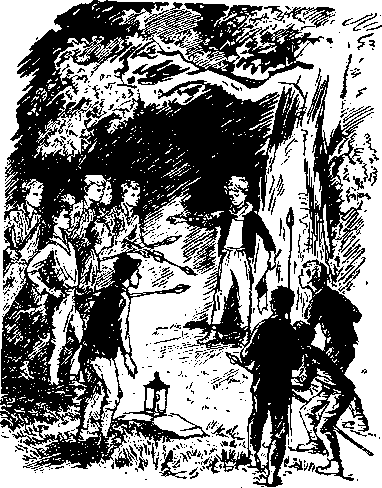

А Бока с белокурым малышом поползли дальше по берегу. Там, где кусты были повыше, они вставали на ноги и крались пригнувшись. Потом остановились за одним высоким кустом и, раздвинув ветки, выглянули. Прямо перед ними, на небольшой лужайке посреди островка, расположился грозный отряд краснорубашечников. У Немечека забилось сердце. Он прижался к Боке.

– Не бойся, – шепнул президент.

Посреди лужайки лежал большой камень. На нем стоял фонарь, а вокруг на корточках сидели краснорубашечники. Они и на самом деле были все в красных рубашках. Рядом с Фери сидели оба Пастора, а возле младшего Пастора – какой-то мальчишка в рубашке совсем другого цвета.

Бока почувствовал, что прижавшегося к нему Немечека охватила дрожь.

– Ты… – начал было Немечек, но больше не мог ничего сказать и только повторял:– Ты… ты… – Потом прибавил чуть слышно:– Видишь?…

– Вижу, – грустно ответил Бока.

Среди краснорубашечников сидел на корточках Гереб. Значит, Бока не ошибся, когда рассматривал остров с холма. Фонарь действительно держал тогда не кто иной, как Гереб.

С удвоенным вниманием стали они теперь наблюдать за собравшимися. Фонарь причудливо освещал смуглые лица Пасторов и красные рубашки остальных. Все молчали, один Гереб что-то тихо говорил. Очевидно, он рассказывал о чем-то живо интересовавшем собравшихся, так как все повернулись к нему и слушали с напряженным вниманием. В вечерней тишине слова Гереба долетали и до незваных гостей с улицы Пала. Вот что он говорил:

– На пустырь можно войти с двух сторон… Можно с улицы Пала; но оттуда труднее: по закону, вошедший обязан запирать калитку на задвижку. Другой вход – с улицы Марии. Ворота лесопилки всегда открыты настежь, а дальше можно пробраться между штабелями дров. Тут только одна загвоздка: на штабелях устроены форты…

– Знаю, – перебил Фери Ач своим низким голосом, при звуке которого у пришельцев мороз пробежал по коже.

– Ну да, ты ведь был там, – сказал Гереб. – Так вот, на фортах дежурят часовые, и они, только заметят кого-нибудь среди штабелей, сейчас же подают сигнал. Так что оттуда подходить не советую…

Значит, речь шла о нападении на пустырь!..

– Лучше всего заранее условиться, когда вы придете, – продолжал между тем Гереб. – Тогда я войду на пустырь последним и оставлю калитку открытой. Не буду ее запирать.

– Ладно, – сказал Фери Ач. – Так будет правильнее. Я вовсе не собираюсь занимать пустырь, когда там никого нет. Будем вести войну по всем правилам. Сумеют они защитить свой пустырь – хорошо. Не сумеют – мы займем его и водрузим там наше красное знамя. Ведь не из жадности мы это делаем…

– …а потому, что нам негде играть в мяч, – вмешался один из Пасторов. – Здесь – нельзя; на улице Эстерхази – тоже вечные споры… Нам нужно место для игры в мяч – и точка!

Итак, причина воины была совершенно та же, что и между настоящими державами. Русским нужен был выход к океану, поэтому они стали воевать с японцами.

Краснорубашечникам нужно было пространство для игры в мяч, и, поскольку иначе завладеть им не удавалось, они решили добиться своего войной.

– Значит, решено, – объявил предводитель краснорубашечников Фери Ач. – Ты, согласно уговору, забудешь закрыть калитку с улицы Пала.

– Ладно, – сказал Гереб.

А у бедного маленького Немечека больно сжалось сердце. Мокрый насквозь, стоял он и широко раскрытыми глазами смотрел на сидевших вокруг фонаря краснорубашечников и предателя между ними. Так сильно заныло у него сердце, что, когда прозвучало это «ладно», которое означало готовность предать пустырь, он не выдержал и заплакал. Обнял Боку за шею и, тихонько всхлипывая, повторял только:

– Господин президент… Господин президент… Господин президент…

Бока мягко отстранил его:

– Слезами горю не поможешь.

А у самого тоже комок подкатил к горлу. Уж больно нехорошее дело затевал Гереб!

Вдруг по знаку Фери Ача краснорубашечники вскочили.

– По домам, – приказал предводитель. – Оружие есть у всех?

– У всех! – в один голос откликнулись они, подымая с земли длинные деревянные копья с красными флажками на остриях.

– Отнести оружие в кусты и составить там в козлы! – скомандовал Фери Ач. – Марш!

Все направились в глубь островка, предводительствуемые Фери Ачем. Гереб тоже пошел с ними. Маленькая лужайка с камнем посредине, на котором стоял зажженный фонарь, опустела. Шаги все удалялись: краснорубашечники углубились в чащу.

Бока сделал движение.

– Сейчас, – шепнул он Немечеку и вынул из кармана красную бумажку, заблаговременно проткнутую кнопкой. Потом раздвинул кусты, обернулся и сказал:– Жди здесь. Не шевелись!

И одним прыжком выскочил на лужайку, где только что тесным кружком сидели краснорубашечники. Немечек затаил дыхание. Первым делом Бока подбежал к исполинскому дереву, которое росло на краю лужайки, осеняя весь островок своей могучей кроной, словно огромным зонтом. Во мгновение ока он приколол к его стволу алый знак и шмыгнул к фонарю. Открыв одно из стекол, он дунул внутрь. Свеча погасла, и Немечек перестал видеть Боку. Но не успели его глаза привыкнуть к темноте, как Бока уже очутился рядом и схватил его за руку:

– За мной! Скорей, скорей!

И оба помчались к берегу, где стояла лодка. Чонакош, увидев их, прыгнул в нее и уперся веслом в берег, готовый сейчас же оттолкнуться. Бока и Немечек мигом перемахнули через борт.

– Отваливай, – задыхаясь, приказал Бока.

Чонакош налег на весло, но лодка не двинулась с места. Слишком глубоко врезались они в берег, когда причаливали: лодка почти наполовину вылезла па сушу. Надо было кому-то выйти, чтобы приподнять нос и столкнуть лодку в воду. Но на лужайке уже слышались голоса. Краснорубашечники, вернувшись из арсенала, увидели, что фонарь потух. Сначала они было подумали, что его погасил ветер. Но Фери Ач, осмотрев фонарь, обнаружил, что одно стекло открыто.

– Здесь кто-то был! – загремел он так, что его услышали и трое беглецов, бившихся с лодкой.

Фонарь зажгли, и всем бросилась в глаза записка, прикрепленная к дереву: «Здесь были мальчишки с улицы Пала». Краснорубашечники переглянулись. Фери Ач воскликнул:

– Если были, значит, не ушли далеко! В погоню! Он издал протяжный свист. С моста прибежали часовые и доложили, что по мосту никто на остров не проходил.

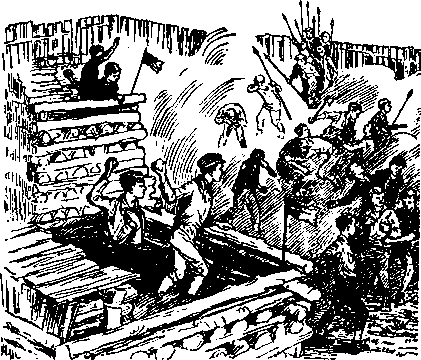

– Они на лодке приплыли, – сказал меньшой Пастор. И трое мальчишек с улицы Пала, сталкивавшие лодку, с ужасом услыхали громкий вопль краснорубашечников:

– В погоню!

Как раз и этот момент Чонакошу удалось спихнуть лодку и быстро в нее прыгнуть. Беглецы дружно взялись за весла и изо всех сил принялись грести к противоположному берегу. Фери Ач громогласно отдавал приказания:

– Вендауэр, на дерево! Посмотри, где они! Пасторы, живо через мост: обежать озеро с обеих сторон!

Казалось, трое с улицы Пала теперь окружены. Пока они сделают четыре – пять взмахов веслами, необходимые, чтобы достичь суши, быстроногие Пасторы успеют обежать вокруг озера, и тогда путь будет отрезан с обеих сторон. И даже если удастся достичь берега раньше Пасторов, их все равно заметит с дерева дозорный и крикнет, куда они побежали. С лодки видно было, как Фери Ач с фонарем в руке бегает по берегу. Потом раздался гулкий топот: это Пасторы промчались по мосту.

Но не успел дозорный вскарабкаться на дерево, как беглецы уже достигли берега.

– Лодка пристала к берегу! – завопил с дерева невидимый дозорный.

– Все за ними! – тотчас ответил ему низкий голос предводителя.

Но трое лазутчиков с улицы Пала уже удирали со всех ног.

– Нельзя, чтобы они нас догнали, – промолвил на бегу Бока. – Их в несколько раз больше, чем нас.

И они припустили вовсю, не разбирая дороги, по газонам – впереди Бока, за ним остальные, – прямо к стеклянному зданию оранжереи.

– В оранжерею! – запыхавшись, проговорил Бока, подбегая к низенькой двери.

К счастью, дверь не была заперта. Юркнув в нее, беглецы притаились за густыми кипарисами. Снаружи все было тихо. Преследователи как будто потеряли их из виду.

Мальчики перевели дух. Они оглядели внутренность этого странного здания, сквозь стеклянную крышу и дверь которого проникал слабый свет городских сумерек. Необыкновенное, любопытное место была эта большая оранжерея. Трое беглецов попали в левое ее крыло. Прямо перед ними находился центральный зал, а за ним уходило вдаль правое крыло. Вдоль стен, насколько видел глаз, тянулись ряды зеленых кадок, в которых росли деревья с толстыми стволами и большими листьям. В длинных ящиках красовались мимозы и папоротники. Под высоким куполом центральной части неподвижные пальмы простирали кверху свои веерообразные листья и высился целый лес каких-то южных растений. Посреди этого леса находился бассейн с золотыми рыбками, а возле стояла скамейка. Дальше опять шли магнолии, лавры, померанцевые деревья, гигантские папоротники – сплошь крупные, сильно пахнущие растения, наполнявшие воздух пряным ароматом. И всюду в этом обширном стеклянном строении, обогреваемом паровым отоплением, сочилась и капала вода. Капли щелкали по широким, мясистым лопастям, и когда где-нибудь, шурша, вздрагивал большой пальмовый лист, мальчикам чудилось, будто это какой-то диковинный южный зверек копошится во влажных, душных зарослях, между зелеными кадками. Здесь беглецы почувствовали себя в безопасности и стали раздумывать, как теперь выбраться отсюда.

– Только бы не заперли на ночь оранжерею! – пролепетал Немечек, который в изнеможении уселся под высокой пальмой, прислонившись к ее стволу. Он промок до нитки, и в тепло натопленном помещении его охватила приятная истома.

Бока успокоительно заметил:

– Ну, если до сих пор не заперли, так теперь не запрут.

Они сидели и слушали. Но снаружи не доносилось ни звука. Видно, никому в голову не пришло искать их здесь. Тогда они встали и начали бродить среди высоких стеллажей, сплошь уставленных горшочками с зелеными кустиками, душистыми травами и большими цветами. Чонакош, задев ногой за одну из полочек, споткнулся. Немечек поспешил к нему на помощь.

– Погоди, – сказал он, – я тебе посвечу.

И прежде чем Бока успел помешать, вынул из кармана коробок и чиркнул спичкой. Спичка вспыхнула, но тут же погасла, потому что Бока выбил ее у него из рук.

– Осел! – сердито прошипел он. – Забыл, что мы в оранжерее? Ведь здесь даже стены стеклянные… Теперь они наверняка нас заметили.

Мальчики остановились, прислушиваясь. Бока был прав. Краснорубашечники увидели вспышку света, на мгновение озарившую вею оранжерею, и в следующую минуту ясно послышался хруст гравия у них под ногами. Они тоже направились к левому крылу. В Аче снова проснулся военачальник.

– Пасторы, к правому крылу! – крикнул он. – Себенич – к среднему входу, а я сюда!

Мальчишки с улицы Пала мигом попрятались кто куда. Чонакош лег на живот и заполз под нижнюю полку стеллажа. А Немечеку велели залезть в бассейн с золотыми рыбками: все равно он уже промок. Малыш погрузился в воду по самый подбородок, а голову прикрыл большим листом папоротника. Боке уж не оставалось времени для размышлений, и он успел только стать за приотворенную дверь.

Фери Ач с фонарем в руке вошел со своим отрядом в оранжерею. Свет фонаря падал так, что Бока, стоя за стеклянной дверью, хорошо видел Фери Ача, но сам оставался невидимым. Тут он впервые как следует рассмотрел предводителя краснорубашечников, которого раньше видел близко только раз, в саду Национального музея. Красивый малый был этот Фери, особенно сейчас, когда глаза у него горели воинственным пылом. Но в следующее мгновение он со своими спутниками уже кинулся обшаривать проходы. В правом крыле они даже заглянули под стеллажи. В бассейне искать никому не пришло в голову. Зато Чонакоша чуть не обнаружили. Его спасла чистая случайность: как раз в ту минуту, когда преследователи собирались заглянуть под нижнюю полку, паренек, которого Фери Ач назвал Себеничем, сказал:

– Да они давно небось удрали через правую дверь…

И так как он побежал направо, все в пылу погони тоже устремились за ним. Несколько глухих ударов об пол возвестили, что преследователи не очень церемонятся с цветочными горшками. Но вот они выбежали наружу, и все утихло. Чонакош выполз из своего укрытия.

– Мамочки! – воскликнул он. – Я весь в земле. Горшок свалился мне прямо на голову.

И принялся усердно отплевываться от песка, набившегося ему в нос и в рот. Затем из бассейна, словно морское чудище, показался Немечек. С бедняжки опять ручьями текла вода, и опять он, чуть не плача, по своему обыкновению, принялся жаловаться:

– Что же мне, всю жизнь в воде сидеть? Лягушка я, что ли?

И встряхнулся, как болонка, которую окатили водой.

– Не ной, – сказал Бока. – Ну, теперь пошли; на сегодняшний вечер, кажется, хватит. Немечек вздохнул:

– Ой, как мне домой хочется…

Но, сообразив, какой прием его ожидает в этой мокрой насквозь одежде, поспешил поправиться:

– Да нет, совсем не хочется!

Они побежали назад, к акации у ветхого забора, и вскоре были там. Чонакош взобрался на дерево, но, ступив на верхнюю перекладину забора, оглянулся и посмотрел в сад.

– Они идут сюда! – раздалось его испуганное восклицание.

– Назад, на дерево! – приказал Бока.