|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Кларк Артур Чарльз :: Желязны Роджер Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Мертвые души :: Омен. Последняя битва. |

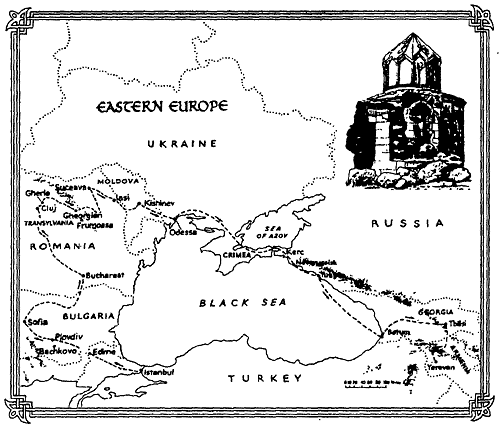

Перекресток: путешествие среди армянModernLib.Net / Приключения / Марсден Филип / Перекресток: путешествие среди армян - Чтение (стр. 8)

Закутав головы чаршафами, турчанки бесконечной чередой скользят мимо могилы Мевляна, основателя Суфийского ордена кружащихся дервишей. От них исходит очарование таинственности, они вздымают руки в молитвенном экстазе перед надгробием в кожаном чехле, поверх которого накинуто черное атласное покрывало с золотой вязью куфических письмен. Какой-то человек, непрерывно бормоча заклинания из Корана, ходит по концентрическому узору персидского ковра, другой простерся ниц на этом ковре. Полковник в золотых галунах склонился к дочери и что-то шепчет ей на ухо. Атмосфера экстаза и благоговения. Похоже, мечта Кемаля Ататюрка о современном светском Государстве так и не осуществилась… хотя усилий было затрачено немало. За два года, прошедших после провозглашения республики в 1923 году, были запрещены все религиозные ордена, медресе закрыли, а ношение чадры стало необязательным. Но самым грандиозным предательством по отношению к турецкой традиционности и исламу, по которому каждая строка Корана есть проявление Бога, было отделение турецкого языка от арабского шрифта и насильственный перевод его на латинский шрифт. Любой, кто хоть Раз видел турецкую газету, поймет, что проделанная работа была не из легких. История гласит, что в Алеппо Ататюрк познакомился как-то с армянином, который делал записи турецкой фонетики латинскими буквами. «Вот так это можно сделать», — сказал он и поручил этому армянину разработать современную фонетическую систему турецкого языка. Полиглот вошел в историю под именем Акоп Дилякар, или "Акоп, который открывает язык». В тот же вечер я чуть не опоздал на поезд, который должен был отвезти меня в Бурсу. По дороге на вокзал я неожиданно попал в пробку: водители останавливались для совершения вечерней молитвы… вот и еще одно явление, от которого Ататюрк переворачивается в гробу. В начале пятнадцатого века турки-османы вытеснили сельджуков Коньи в клановой борьбе за господство в Анатолии. В городе Бурсе, расположенном к югу от Мраморного моря, они тайно готовились к походу на Константинополь, чтобы нанести завершающий удар по тысячелетнему могуществу Византии. Не имея ничего общего с религиозным консерватизмом Коньи, сегодняшняя Бурса представляет собой оживленный современный город, окутанный смогом своеобразного желтого цвета и изобилующий небольшими модными магазинами и кафе. Задержавшись на день перед моим последним броском на Стамбул, я отправился на осмотр Йешиль Джами (Голубая мечеть), одной из самых старых османских мечетей. Из султанской галереи я осмотрел сверху ее интерьер. Приглушенного цвета кафель покрывал ее стены, в нишах нависали сталактиты каменной кладки. Мечеть явно уступала в убранстве и изысканности сельджукским мечетям. Бесстрастная, почти монолитная. Видимо, османы копили энергию для грядущего строительства империи; сельджуки, напротив, обосновавшись в Конье, изощрялись в красоте и суфийском мистицизме. За внешней скромностью мечети, ее мрачными нишами и высокой кафедрой скрывался художественный стиль народа, для которого прежде зодчество было делом незнакомым. Сельджукские, византийские, персидские и мамлюкские элементы были представлены в равной степени, так что из их гармоничного сочетания образовалось некое единство, которое можно было бы с большой натяжкой определить как характерный для этого народа стиль. В кратком пояснении на табличке, висевшей у двери, говорилось, что это попурри на архитектурную тему является работой какого-то «Егиазар Калфа». В старотурецком «Калфа» означало просто «мастер, зодчий», а слово «Егиазар» — «армянский». Испытывая нетерпение поскорей сбежать из Бурсы, от ее желтого тумана и зеленых мечетей, оставить позади все ее здания и мертвые камни, которых я навидался вдосталь за последние несколько дней, я сел в фуникулер и поднялся на гору Улудаг. День был ясный и теплый. В лесу еще лежал толстым слоем снег, но с мощеной дороги, которая петляла внизу среди деревьев, он уже сошел. Я посидел на высоком гранитном валуне, который возвышался над верхушками деревьев. Изредка раздавался отдаленный воющий звук небольшого самолета, одна из веток сбрасывала с себя снег и, освобожденная, тихо раскачивалась. На востоке, насколько хватало глаз, тянулись горы, то скрывавшиеся за лесом, то возносившиеся над ним. Их зубчатые вершины отчетливо вырисовывались на горизонте. За ними, невидимое отсюда, находилось Анатолийское плато, протянувшееся сплошным массивом до озера Ван и гор Кавказа, до Персии и Сирийской пустыни, — один из самых плодородных регионов на земле. Бывший когда-то житницей Византии, этот район изобилует также следами первой культурной обработки земли, первых гончарных изделий, первых селений. Именно здесь зародились крупнейшие цивилизации: хеттская, урартская, фригийская; эти реки вскормили шумеров, ассирийцев, вавилонян. Все эти народы ушли в небытие, если не считать небольшую этническую группу ассирийцев. Остались только армяне, которые как самостоятельная нация существуют дольше всех в этом регионе. Откуда они пришли, точно сказать никто не может. Возможно, как предполагает Геродот, они жили по соседству с фригийцами и постепенно проникали на Восток с Балканского полуострова. Они могли просто выделиться среди безымянных многочисленных племен, кочевавших по плоскогорью. Достоверно известно следующее: приблизительно в шестом веке до нашей эры среди жителей покоренного Урарту появился народ, называвший себя «Ай». Они платили персам дань и называли свою сатрапию «Айастан». Так называют свою страну и нынешние армяне. Они считают себя исконно анатолийским народом, и именно в силу этого изгнание так тяжело переносится ими. Одно дело — потерять свою землю, и совсем другое — потерять эту землю, именно это плодородное плато. Я приближался к Стамбулу в состоянии странной апатии. Утро выдалось пасмурное и туманное. Бесконечно долго поезд тащился по задворкам города с полузастроенными пригородами и химическими фабриками. Наконец он подошел к платформе вокзала, по форме напоминавшего немецкий замок. Фасад в тевтонском стиле угрюмо смотрел через Босфор, взгляд из Азии в Европу. Но в то утро смотреть там было не на что — сплошной туман. Паром через Босфор до Галаты был заполнен конторскими служащими. Мой рюкзак выглядел просто неуместно на фоне их портфелей. Через планшир парома я видел, как над бесцветной гладью моря проступают сквозь туман очертания высоких стройных призраков. Стрелы подъемных кранов грузовых судов? Трубы еще каких-нибудь заводов? Нет, то появились минареты Святой Софии и Голубой мечети, затем показались стены дворца Топкапы, сплошные крыши и купола, что разбросаны по всему городу и составляют его фон. Я пересек бухту Золотой Рог по мосту, который качался по ногами из стороны в сторону, а его перила были сделаны и удилищ, на которые пошли целые заросли тростника. Я взобрался на холм, где и расположен собственно Стамбул. Прошел ряды на удивление тихих восточных базаров, вдоль домов с грязными стенами, мимо сборищ студентов и курдов, мим отрядов полиции, которые их разгоняли, мимо инвалида чертиками на ниточке, мимо женщины с обезьянкой, мимо цыгана с танцующим медведем и вновь мимо украинцев из Одессы, облепивших стены центрального базара с унылыми грудами ненужных товаров и зазывающих покупателей в рас чете на твердую валюту. Скажи «Стамбул» — и сразу вспомнишь имя Великого Архитектора Синана. Десять пальцев его поднимаются ввысь, словно могучие деревья платана на фоне неба.  Рыбный и фруктовый ряды крытого рынка в Галате были разделены воротами и перегородкой. За ней находилась армянская церковь. Узкий проход вел к деревянной двери. Дверь оказалась запертой. Чуть приподняв тонкую занавеску в окне, на меня с подозрением уставилась женщина, тогда я поздоровался с ней по-армянски. После чего она открыла дверь, и я вновь очутился в полускрытом мире армянской диаспоры. Здание принадлежало редакции армянской газеты «Мармара», выходящей в Стамбуле. Рядом с редактором сидел собственной персоной директор армянской школы в Венеции в экстравагантном итальянском костюме и красных носках. Прошло добрых два месяца с тех пор, как мы познакомились с ним в то мое первое морозное утро в Венеции возле канала. Судя по его реакции, встреча со мной была для него полной неожиданностью: в Стамбуле он не бывал лет уже двадцать. Но и таким уж большим совпадением эта встреча не была, если учесть тот факт, что я вообще не собирался оказаться здесь. Я спросил, удалось ли ему починить свою машину, он засмеялся и стал рассказывать мне, что сразу после моего отъезда из Венеции им пришлось посылать людей разбивать лед на Большом Канале. Остаток утра я провел в свободном закутке редакции за чтением. Я наткнулся на историю, связанную со взрывом бомбы в Бейруте. Вглядевшись пристальнее в фотографию, я узнал комнату, которую я там занимал, — она превратилась в груду развалин. Попалась мне на глаза новая книга о династии Бальянов превосходных стамбульских архитекторов девятнадцатого века. Никто не отдал большей дани декадентскому стилю XIX века в архитектуре, чем два поколения армянского семейства Бальянов. По иллюстрациям в книге видны масштабы их работы: просторные белые казармы Селимийе, Нусретийе Джами, дворец Бейлербей и — вершина их зодчества — огромный дворец Долмабахче. Книга начинается с краткого обзора, посвященного роли армян в оттоманской архитектуре. После того как в 1453 году султан Мехмед Фатих захватил Стамбул, он привез в город целую армию армянских ремесленников, граверов, миниатюристов, каменщиков. Странствующий французский художник Ван Мур писал в восемнадцатом веке, что архитекторы в Стамбуле «большей частью армяне» и что им «надобны только топор и пила, чтобы выстроить дом». Но что меня потрясло больше всего, так это утверждение автора, что величайший турецкий архитектор Синан тоже был армянином. Я позвонил автору книги, и мы договорились встретиться в тот же день ближе к вечеру Но прежде мне захотелось взглянуть на некоторые творения Бальянов своими глазами, и я отправился во дворец Долмабахче. День был ясный, северный ветер дул с Босфора, неся с собой остатки русской зимы Вода в проливе переливалась всеми оттенками «голубого огня», а у покупателей в магазинах Галаты были красные лица и повышенная раздражительность. За Галатой находился новый стадион одной из Стамбульских футбольных команд. Они играли с командой город Конья… османская столица против сельджуков. Я зашел туда на несколько минут посмотреть матч. Команда Коньи играл в изумрудно-зеленой форме цвета мавзолея Мевляны, и я вспомнил историю, рассказаную одним армянином, о том, как «Конья» прошла в высшую лигу. Перед началом их отборочного матча с «Таксим», единственной армянской командой в Турции, несколько игроков команды «Конья» вошли в раздевалку и дали понять, что если армяне помешают им выиграть этот матч, кое-кто может недосчитаться костей. Так это было или нет, ясно только, что «Конья» так и не попала наверх; они продолжали проигрывать и, когда я уходил, уже пропустили два мяча. За стойками прожекторов виднелись минареты бальяновской мечети Долмабахче, а за мечетью — дворец. Поброди по его комнатам, которых там триста шестьдесят пять, я почувствовал себя так, словно очутился в хорошо изготовленных диснеевских декорациях, изображающих нечто среднее между Версалем и Тадж-Махалом. Три столицы за три дня: Конья, Бурса, Стамбул — и турецкое правление предстало предо мной в своем естественном развитии. Здания увеличились до небывалых размеров; благочестие сменилось пышностью, Азия уступала место Европе. Здесь, в тронном зале самого большого дворца в мире, висела люстра весом в четыре с половиной тонны, подарок королевы Виктории султану. В этих мраморных залах, последнем отголоске империи, меня переполнило ощущение некоего упадка. Разглядывая великолепную верхнюю розетку этой люстры, я вдруг поразился тому, что вся эта махина продержалась под потолком столь долгое время. Парс Тугладжи, автор книги о Бальянах, проживал за стамбульской полицейской академией в фешенебельной квартире с хорошо продуманной планировкой. Он был по национальности армянином, но фамилию переделал на турецкий лад. Его кипучее поведение отличала армянская самоуверенность, с которой мне не приходилось сталкиваться после Бейрута; он носил самодовольные пушистые бачки и имел вид жизнерадостного надменного драгуна. Мы уселись за журнальным столиком, заваленным газетными вырезками. Я сказал, что книга его доставила мне массу удовольствия, и разговор пошел о Синане. Синан построил чудовищно много — более трехсот пятидесяти сооружений обязаны ему своим появлением; пожалуй, ни один архитектор не строил с такой энергией и щегольством. К тому же он был блестящим инженером; до того, как стать архитектором, в бытность свою солдатом, он поразил военачальников изобретательным решением понтонного моста через озеро Ван. Его работа совпала по времени с кратким периодом расцвета Оттоманской империи и пережила ее в виде многочисленных мечетей, больниц, бань, дворцов, мостов на пространстве от Боснии до Мекки. Он был невероятно влиятелен, потому что именно ему, взявшему за образец собор Святой Софии, удалось создать характерный для османов стиль мечетей, которые, на мой взгляд, всегда смахивают на нечто ракообразное: жирные крабы, погрузившиеся в раздумье посреди щупальцев минаретов. Турки утверждают, что Синан по происхождению турок, так же как и Бальяны. Но, как известно, Синан служил рядовым в императорской гвардии, то есть был янычаром, а янычары всегда были христианского вероисповедания. Предположения о его армянском происхождении высказывались неоднократно, но, насколько я знаю, никому не удавалось это доказать. Парс Тугладжи откинулся на софе, томно вытянув руку вдоль спинки, и объяснил, на чем основывается его теория. — Я покопался в закрытых архивах Османской империи в Хазин-и-Эвраке. Там я обнаружил указ, датированный 7 рамазаном 951, что соответствует 1573 году по христианскому календарю. Указ появился в связи с личным прошением Синана к султану. Судя по всему, речь в нем шла о судьбе жителей городка Агырнас неподалеку от Кайсери, которых должны были выслать на Кипр за неуплату налогов. Синан просил об отсрочке и добился ее. Агырнас — город, в котором Синан родился. — Это был армянский город? — Не совсем. Но трое из семьи Синана были названы по именам. Все эти имена — армянские. Такие доказательства внушали доверие. Но почему турецкие власти позволили армянину копаться в их архивах? Парс Тугладжи гордо вздернул подбородок: — У меня особые привилегии. Когда я ездил в Анкару на встречу с президентом, чтобы получить из его рук присужденную мне медаль за один из составленных мною словарей, он спросил: «Мистер Тугладжи, вы проделали блестящую работу. Мы у вас в долгу. Над чем вы работаете сейчас?» Я ответил, что в настоящее время готовлю энциклопедию оттоманской истории. «Чем мы можем вам помочь?» — спросил он, на что я ответил: «Откройте мне доступ к османским архивам». Он поднялся на ноги и, провожая меня в свой кабинет, широко развел в стороны руки и воскликнул: — Эту комнату я называю Вагон Парса Тугладжи! Три высоких шкафа с множеством выдвижных ящичков, в которых собраны статьи для его турецкой энциклопедии. Здесь же деревянные полки, на них разместились словари, которые он составил: шеститомный словарь турецкого языка (пятнадцать лет работы), двухтомный турецко-английский словарь, турецко-французский словарь, словари синонимов, антонимов, идиом, научных, экономических, юридических и медицинских терминов (на нескольких языках). Полки пониже были отведены под его исторические труды: несколько книг о положении женщин в Турции, три уже опубликованных тома шеститомной современной истории Турции и его «История Турции. 1071—…» в двадцати трех томах; тут же стояла книга о Бальянах, иллюстрированная история Болгарии и несколько других. Я улыбнулся и покачал головой. — Все эти слова… очень армянские. — А, да, но пошли смотреть дальше. Мы вернулись в гостиную, и он показал мне на несколько шкафов, стоявших в ряд. — Некоторые мне не верят, — сказал он, открывая шкафы. Они были забиты сверху донизу бесчисленными папками и отпечатанными на машинке рукописями. Теперь у меня не было основания хоть в чем-то ему не доверять. — У меня лежит еще пятьдесят три рукописи, которые ждут своего издателя. На обратном пути в центр я шел пешком по Стамбулу и свернул через Галату к заливу Золотой Рог в тот момент, когда солнце только-только скрылось за горами. Я уже начинал узнавать в зубчатой стамбульской панораме отдельные силуэты. Возможно, за шестнадцать веков имперского правления, а может быть, за последние годы город разрастался произвольно, только здесь, в центре города, минареты и старинные башни выглядели до странного не на месте. Стамбул, видимо, не в состоянии справиться с наследием своего прошлого. Жители его суетятся у подножий памятников, отираются у входов, продавая входные билеты, но сами, кажется, не имеют к ним никакого отношения. Пожалуй, никто и не был «своим» в Стамбуле. Даже римский император Константин, первый великий правитель этого города, был всего лишь узурпатором, когда он, «пребывая в угрюмой мрачности, перенес свою столицу на место города Византии». Не знаю, служит ли хоть каким-то утешением маленькой армянской общине то обстоятельство, что великое число главных сооружений в городе, как мне теперь известно, было возведено их предками — мечети построены Синаном, дворцы — Бальянами и многими другими армянами, которые работали с великими архитекторами и которым нет числа. Ни с чем не сравнится изумительный неглубокий свод собора Святой Софии, одного из чудес мировой архитектуры. Он был восстановлен в 989 году после того, как частично пострадал во время землетрясения. Его архитектором был Трдат, тот самый армянин, который раньше построил кафедральный собор в Ани. Византии, Константинополь, Стамбул, Истанбул… армяне, живущие в этом городе, по-прежнему называют его «Полис» — как и греки, подразумевая тем самым, что все прочие места попросту провинции. В период расцвета все так и было — этот город, как правило, являлся столицей и для большего числа армян, в отличие от любого другого из множества крупных городов, в которых они жили. Но он никогда не был их городом. Они играли там двусмысленную, загадочную роль, ту, которая всегда отводилась армянам в изгнании. И никогда она не была более двусмысленной, чем во времена тысячелетнего существования Византийской империи. На протяжении всего этого периода в разных уголках Армении то и дело вспыхивали мятежи, однако в Константинополе армяне занимали ключевые позиции в управлении империей. Больше других армяне, например, способствовали эпохе возрождения Византии IX века. Двадцать четыре византийских императора были из армянского рода. Армяне играли там настолько значительную роль, что, по мнению некоторых специалистов, Византийскую империю следовало бы называть для большей точности Греко-армянская империя. Стивен Рэнсимэн, сам шотландец, сравнил роль армян в Византийской империи с ролью, которую играли в Британии шотландцы, поставлявшие ей лучших солдат, изобретателей, ученых и просто свободный дух горной страны, привносивший в жизнь империи обновление и динамичность. Но в те времена они, — что шотландцы, что армяне, — вносили свою лепту в проблемы метрополии. Депортация была обычной мерой наказания для периодически восстававших окраин; с шестого века постоянный поток воинственных армян ссылался на Балканы. И среди этих армян был один, который в IX веке усыновил мальчика по имени Василий. Из Фракии Василий добрался до Константинополя. Там он нашел себе работу конюха. Однажды, вызванный сразиться с болгарским силачом, он запросто швырнул этого мужика через весь двор конюшни. С тех пор о его силе стали слагать легенды, которые достигли слуха императора Михаила. Он послал за Василием и поставил его управляющим императорскими конюшнями, а со временем сделал его своим фаворитом. В дальнейшем Василий использовал свое положение. Первым делом он убил главного министра императора, а затем и самого императора. Он захватил трон и основал величайшую из византийских династий. Позже он сошел с ума и был умерщвлен по приказу своего сына. Но во времена правления этой македонской династии процветали две армянские ветви: одна — в Константинополе, ее представители занимали высокие государственные посты, были генералами, архитекторами, художниками; другая — традиционно армянская — правила Арменией на востоке. Так это и продолжалось с перерывами и во времена Османской империи вплоть до апреля 1915 года, когда подозрительное отношение к восточным армянам завершилось тем, что турки арестовали тех, кто процветал в Константинополе, и попытались избавить себя раз и навсегда от этого вездесущего народа. Меня всегда ставило в тупик то обстоятельство, что такой малочисленный народ мог сочетать в себе такие крайности. Мое начальное представление об армянине как о личности, пребывающей в вечном движении, склонной к торговым занятиям, осторожной и сильной, разбивалось вдребезги каждый раз, когда я сталкивался с его драчливым родственником. Каждый поддерживает другого, и каждый в свою очередь пугает другого… но оба действуют во имя права быть армянином. Однажды вечером, прожив уже несколько дней в Стамбуле, я пересек залив Золотой Рог, чтобы попасть в Галату и обсудить это с армянским священником. Отец Акоп всем своим обликом производил впечатление умудренного жизнью человека. Мы сидели в его кабинете, все стены которого были заставлены книгами, и, испытывая потрясение от осознания чрезвычайно распространенного разнообразия психологических типов армян, я спросил его: — В чем причина, что это сохраняется с незапамятных времен? Он улыбнулся и запустил в бороду пальцы. Я не ожидал ответа на свой вопрос, а он его и не дал. Просто он пробежался рысью по армянской истории, выделяя извечные циклы восстаний и репрессий, восстание — репрессия, восстание — репрессия. — А нынешняя война в Карабахе? Он соединил ладони рук и задумчиво поднял глаза к потолку: — Да. Но знаете, мы все чувствуем это одинаково. Просто мы выражаем свое чувство по-разному. Затем он поведал мне историю, незамысловатые образы которой долго не выходили у меня из головы. Несколько лет тому назад епископам и старому патриарху, святому человеку, было дано разрешение посетить Восточную Турцию для осмотра руин многочисленных памятных армянских мест. На озере Ван прелаты наняли небольшую лодку. Их сопровождал в качестве охранника полицейский. Плывя по озеру, они постепенно совсем смолкли, пораженные редкостной красотой места и горами, которые «цепью окаймляли горизонт». Вдруг послышалась мелодия, сперва еле различимая, армянской народной песни. Они уже могли различить слова рапсодии, обращенной к озеру. Но епископы не могли понять, откуда исходит песня. Отдельно от всех на корме лодки стоял патриарх. Песню пел он. Он выучил когда-то ее в сиротском приюте в Сирии, Никто не слышал прежде, чтобы он исполнял светские песни. Когда закончилась песня, он обвел взглядом озеро, горы и произнес без малейшей примеси горечи: «Кто посмеет сказать, что это не Армения?» Проведя в Стамбуле неделю, неделю холодных ветров с Босфора, вечеров в шашлычных, в постоянной необходимости лгать туркам о целях моего путешествия, я пришел к выводу, что местные армяне оказались самыми неуловимыми. Мне не удалось войти в доверие общины, как это было в других местах; создавалось впечатление, будто ходишь кругами вдоль стены, высматривая, где же тут вход. Однажды утром я сделал очередную попытку повидать патриарха. Его официальная резиденция находилась в Кумкапы, в одном из старых армянских кварталов, где в добрые времена жили рыбаки, почитавшиеся в городе лучшими. Я приблизился к тяжелой дубовой двери и позвонил. Тощий старик приоткрыл ее на несколько дюймов. Его землистого цвета лицо свидетельствовало о нездоровье. — Патриарх? — спросил я. — Его нет. — Но он прибудет? — Возможно. Он распахнул дверь, и я вошел в темный, отделанный панелями вестибюль. Пахнуло застоявшимся воздухом нежилого помещения и старости. Я пошел за стариком по коридору в его кабинет. Он медленно сел и прикрыл глаза рукой. Дышал он напряженно и часто. — С вами все в порядке? — спросил я. Он покачал головой. Вдруг мне показалось, что от слабости он не может говорить. С трудом дотащившись до дивана, он лег. На момент затих. Потом шепнул: — Таблетки… Флакон с исподрилом стоял на столике. Я высыпал две таблетки и подал ему вместе с водой. Шумно проглотив их, он улыбнулся, постучал рукой по груди: «Сердце…» — и снова улегся, чтобы заснуть. За окном сильный порыв ветра смахнул чаек с башни армянской церкви. Они нырнули вниз, потом снова взмыли вверх, навстречу ветру, и полетели к морю. Налетел шквальный дождь, очистил крыши, шумно забарабанил по дороге, вбивая водяные струи в пыльную грязь. Из-за церковного полога вышла пожилая пара, пытаясь открыть под напором ветра непослушный зонт. Старик начал мирно похрапывать. Немного спустя подъехала машина патриарха. В вестибюле он стряхнул со своих облачений капли дождя, и мы поднялись к нему в кабинет. Долгие годы он жил монахом в Иерусалиме, и я рассказал ему новости о Геворге, Альберте и отце Анушаване. — Анушаван! Как у него обстоит дело с языками? Знаете, он, даже покупая на рынке помидоры, разговаривал на классическом арабском, которым написан Коран. — Сейчас он изучает немецкий, — сообщил я. — Хочет прочитать «Фауста» в оригинале. — Какой лингвист! Должно быть, он знает массу языков. — Пятнадцать. Но говорит, есть одна проблема: когда он усваивает новый язык, то один из предыдущих забывает. Патриарх пригласил меня отобедать с ним на следующий день в одной из пресвитерий. Там я встретил отца Манвела, чье имя мне было хорошо известно в связи с печальной историей Догги. В Иерусалиме при армянском музее жил сторожевой пес по имени Догги. Это был очень крупный и очень свирепый доберман-пинчер, — настолько свирепый, что подпускал к себе только своего хозяина и кормильца Геворга. Однажды он сбежал и покусал армянского школьника. Тогда Геворгу даже пришлось обратиться к мэру, чтобы спасти свою собаку. Жизнь Догги протекала в рамках армянской общины, его любили, им восхищались, и только для бедного отца Манвела собачье имя обернулось бедой. Лет десять назад отец Манвел собрался побывать в Иерусалиме. Его остановили в стамбульском аэропорту. Спецслужбы просто поджидали его там. «У ваших армян в Иерусалиме есть собака, — заявили они. — Как ее зовут?» Отец Манвел ответил, что не знает. «Собаку зовут Ататюрк! Вождю нации нанесено оскорбление!» Отца Манвела заключили в тюрьму. Там ему предъявили обвинение в причастности к различным армянским политическим группировкам, но в центре всего дела по-прежнему фигурировала собака. Была организована кампания с целью оказать давление на турецкое правительство. В мировой прессе появлялись статьи, тысячи писем приходили в турецкие посольства. Догги стал, по выражению Геворга, «самой знаменитой собакой на Ближнем Востоке». В Иерусалиме ему пришлось срочно составить заверенное у еврейского юриста письменное показание, данное под присягой, о том, что собаку зовут не Ататюрк, а Догги. В конце концов отца Манвела освободили. Но пережитое нанесло ему неизгладимую травму. Он сильно пострадал от жестоких побоев в тюрьме и от примененных к нему пыток. Этим, насколько я понял, и объясняются его внушающие беспокойство медлительность и слабость. Несколько месяцев назад, в мой последний вечер в Иерусалиме, я обошел монастырь и пришел к Геворгу. Пришел, чтобы попрощаться. Но нашел Геворга обезумевшим от горя. — Догги серьезно болен, — сообщил он. Мы тут же направились в чуланчик Догги. Тот стоял с налитыми кровью глазами, на его серых потных боках проступали ребра. Мы попытались дать псу лекарство, но не смогли разжать челюсти. В ночь, когда я покинул Иерусалим, Догги околел. В Стамбуле я сделал все необходимые приготовления для моего дальнейшего путешествия. Я посетил посольство Болгарии и получил визу. Путь мой лежал на северо-запад через Балканы, где численность армян всегда была значительной. Сколько их осталось и как они живут, выяснить мне не удалось. Железный занавес расколол армянскую диаспору точно так же, как и все остальное. Поблагодарив патриарха, я добрался до вокзала и сел на поезд, идущий через Фракию до Эдирне, последнего турецкого города перед болгарской границей. II Восточная Европа Если изначально вы признаете научным открытием только то, что совпадает с вашей точкой зрения, тогда не трудно выступать в роли пророка. «Плыть необходимо, жить нет необходимости», — убеждал Помпей своих моряков.   В ожидании автобуса, который доставит меня к болгарской границе, я пошел осмотреть мечеть Селимие в Эдирне, ту единственную из трехсот пятидесяти, которую Синан назвал своим личным шедевром. Я уселся у противоположной стены и оттуда наблюдал, как молодые семейные пары и женщины стайками проходят бесшумно по коврам. Высоко над их головами, словно раскрывшийся парашют, парил свод совершенной красоты. Рассеянный свет невидимо для глаза проникал через девятьсот девяносто девять окошек, и создавалось любопытное впечатление, будто кто-то внимательно наблюдает за вами. Мужчина в черной кожаной куртке отделился от толпы и уселся рядом. Тыльную сторону его ладони обвивали молитвенные четки. — Немец? — спросил он. — Британец.. — Турист? — Да… «Нет! Я вот-вот покину эту страну, — подумал я, — как можно упускать шанс, а вдруг…» — Нет. — Что-нибудь изучаете? — Да. Армян…— Я испытующе смотрел на него — нет, ничто не дрогнуло в его лице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |

|||||||