И мгновенно, едва я произнес эти слова — нет, даже еще раньше, когда я говорил эти слова, — меня пронизал страх: он — это я. Это меня преследуют львы, это меня укачивают волны, это во мне звенят струны.

Значит, все, думал я, значит, смерть, значит, нет выхода. Но самое удивительное, в это же время я точно знал, что выход будет, что я непременно останусь в живых, потому что какая-то смерть уже была и дважды такой смерти быть не может.

Он возник из ничего, нет, не возник, он просто находился все время рядом, мой старший брат, а я почему-то не замечал его. Как всегда, он не смотрел на меня, как всегда, он видел что-то такое, чего я не видел, и потому был спокоен. Он не разговаривал со мной, но я чувствовал! ничего такого, чего бы он не знал обо мне, у меня нет. Но почему же он не помогает мне, зачем он медлит? Я хотел крикнуть ему: «Помоги!» Но крик застревал у меня в горле и мешал дышать. И так всякий раз — крик застревал у меня в горле, и каждый глоток воздуха казался мне последним.

И вдруг меня поразила страшная мысль: откуда же воздух, если я на дне моря! Вот скалы — черные, синие, оранжевые; в этих скалах желтые кальмары с гигантскими щупальцами, которые вьются надо мной. Чтобы спастись, я должен укрыться в скалах; в скалах кальмар не достанет меня. Но кальмар опередил меня — он разбросал скалы, и теперь ему нужно мделать последний рывок. А я не могу уже ничего, потому что воздуха здесь, на дне моря, нет, а без воздуха — человеку смерть.

И я эакричал. Никогда еще в жизни я не кричал так — челюсти срослись у меня, губы задубели, шея вздувалась и синела с фантастической быстротой. И в тот последний миг, когда кальмар, взметнувшись, сделал последний рывок, ослепительно сверкнуло солнце, и могучие, как хобот слона, руки моего старшего врата схватили меня и швырнули на берег. Потом эти руки нажали мне на грудь — и я выплеснул из себя воду. Воды было невероятно много. Я смотрел и не мог понять, как в человеке может уместиться столько воды — целый пруд, целое озеро зеленой воды с тиной.

— Ты жив, — сказал он, — ты жив, Саша. Я уже целую вечность трясу тебя.

— Женя, меня зовут Женя.

— Женя? — удивился он. — Да, да, Женя. А где же Саша? Туман, смотри, какой туман, Саша.

— Женя.

— Женя, — опять поправился он и еще сказал, что с этим пора кончать.

Я хотел спросить, с чем этим, но он уже встал и первый вскарабкался на скалу и оттуда, во скалы, подал мне руку. Я ухватился за его руку — она была очень сильная, еще никогда я не держался за такую сильную руку. Мне не хотелось отпускать ее, но прыгать по скалам, держась за руки, нельзя. И так мы шли: он — впереди, я — за ним.

А потом ему вдруг стало плохо, и если бы я не схватил его за руку и не потянул назад, на себя, он свалился бы в расщелину. Позже он говорил мне, что я спас его, потому что расщелина была глубокая, с двухэтажный дом, а главное — с ребристыми, как колотый гранит, стенами.

На улице Амундсена туман был не такой густой, как там, на берегу. Я даже свободно мог прочитать вывески — «Парикмахерская», «Одрыбкооп», «Аптека», — хотя мы все время шли по трамвайной колее.

— Небо чистое, — сказал он, — когда пройдет туман, будет солнце. Ты любишь солнце?

— Все любят.

— Все, — согласился он, — но не все одинаково.

Когда мы пришли на Фонтан, туман быстро отступал к морю, будто клубы зеленого газа, распираемые изнутри и гонимые ветром.

— В городе тумана нет… — он помедлил, а затем произнес уверенно, очень уверенно: — Женя.

Мы сели в машину. Он сказал, что все мальчики любят машины и мы поедем в город машиной.

— Папа, наверное, часто катает тебя?

— У меня нет папы, я никогда не видел своего папу, его убили на войне. В городе Линц, в Австрии.

— Я не знал, что твой отец погиб, — сказал он, — но это очень странно… хотя, нет, ничего странного: просто я был невнимателен — я ведь знал, что у тебя нет отца. Еще раньше знал.

— Сказали?

— Нет, Женя, никто ничего не говорил мне. Ты же знаешь, в нашем доме все считают, что я со странностями. Со странностями — это почти то же, что псих.

Он вдруг рассмеялся, и я сказал ему, что знаю, отчего он такой, со странностями.

— Ну? — он даже привстал, надвигаясь на меня.

— У вас несчастье.

Он смотрел на меня очень внимательно. Но, как тогда у ворот, он не видел меня, потому что думал о чем-то своем. А потом вдруг хлопнул себя по колену.

— Пора с этим кончать, — теперь он смотрел прямо в глаза мне, — пора, Женя.

Он уже не горбился, не норовил забиться в угол поплотнее, он сидел свободно, не напрягаясь, и лицо у него было спокойное, ясное, и у меня появилось чувство, что вот, наконец, я увидел лицо и глаза моего старшего брата. Я хотел спросить, не кружится ли у него голова, я хотел сказать, что это еще ему повезло там, в скалах, потому что можно было разбиться насмерть, но он улыбнулся и кивнул мне: помолчи немного, я сам все расскажу.

С десятой станции мы свернули на Окружную улицу, а по Окружной, через Дмитриевку, — на Черноморскую дорогу. И вот оттуда, с того места на. десятой, где мы свернули к Дмитриевке, до самого города, до самого нашего дома, он говорил. Раза только два-три он спросил: «Ты слушаешь?» — а так всю дорогу говорил безостановочно, как будто ему и не нужно было, чтобы кто-то слушал его. Но самое удивительное — почти все, что он рассказывал, я уже вроде бы однажды слышал. Или даже не слышал, а видел, но забыл, где именно видел.

Я не ошибся — у него и вправду было несчастье: в прошлом году, двадцать третьего июня, утонул его брат Сашка. Море было очень спокойное, Сашка ловил в скалках, которые возле фуникулера, крабов, а он дремал на берегу. Потом, когда солнце стало прижигать ему спину, он позвал Сашку, чтобы тот набрал воды в бутылку и слил ему на спину. Сашка не отвечал, и он еще раз окликнул его, но Сашка м теперь не ответил, и тогда он бросился к скалам.

Минут через десять он нашел Сашку под скалой, которая вся ушла под воду, как только он высвободил Сашкину голову. Два часа, три часа, пять часов он откачивал Сашку, но Сашки больше не было. А он говорил себе: это неправда, этого не может быть, чтобы Сашки не было. И потом, когда Сашку похоронили, он все равно говорил себе; это неправда, Сашка живой, а это все — смерть, похороны — наваждение.

И каждую ночь он видел Сашку: Сашка вдруг исчезал в скалах, вода в скалах становилась красной, а он нырял, он ворочал скалы — и вдруг появлялся живой Сашка. Но сколько он ни пытался заговорить с ним, с этим живым Сашкой, ничто не получалось, и постепенно он свыкся с этим Сашкиным молчанием, потому что важно было только одно — Сашка жив, а все остальное ерунда.

Целыми днями напролет он думал только о Сашке. Нет, он работал, как всегда, очень напряженно, очень сосредоточенно, но перед глазами у него все время был Сашка — его брат. Случалось, они переходили вдвоем дорогу перед трамваем или автобусом — и он с силой одергивал Сашку, чтобы тот не угодил под колеса. А дома, когда вещь оказывалась не на месте, он вдруг окликал Сашку, чтобы сделать ему выговор,

Месяца через три у Сашки вдруг появился голос. Но это был не тот, прежний, настоящий голос, а чужой — ну, как бы это сказать? — вроде заимствованный или, вернее, живший отдельно от Сашки: однообразный, нашептывающий и неестественно спокойный.

На улице и на работе этого голоса не было — он появлялся только дома, среди ночи, и, самое скверное, надо было отчаянно вслушиваться, чтобы понять его, чтобы в звуках его появился смысл.

День ото дня становилось труднее, и, наконец, он почувствовал, что не может зайти в свою комнату, где прежде они жили с Сашкой.

Через месяц он переехал в наш дом.

В первые дни здесь, на новом месте, он чувствовал себя лучше, а главное — не стало голоса. Но вещи, которые он перевез, понемногу наполняли комнату Сашкой. Конечно, можно было избавиться от этих вещей, можно было купить другие, но в том-то и дело, что он не считал себя вправе уйти от этих вещей, что он не хотел уходить от них.

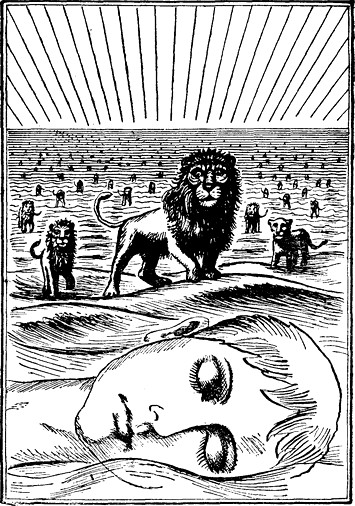

А потом, когда ему предложили ехать в Египет, на строительство Асуанской плотины, он уже видел Сашку не иначе как в песках Сахары; все вокруг было желтым, как желтые тюльпаны, и огромные желтые львы преследовали Сашку, а он бежал от них к морю, как будто в море было спасение. Сны повторялись из ночи в ночь, и почти всегда одно и то же: Сашка убегает к морю, потому что море — это спасение.

Это было мучительно, это было невыносимо: даже во сне он сознавал нелепость перестановки — место гибели становилось местом спасения!

Но, как ни тяжело было ночью, еще тягостнее было днем, когда внезапно его охватывало желание уступить снам и действительность отступала под натиском видений.

«Я не выдержу, — твердил он себе, — это безумие, и я ничего не могу сделать, чтобы предотвратить его, и никто ничего не может».

Время исчезло, прошлое вытесняло настоящее, чтобы занять его место. Но ведь это даже было и не прошлым, это была просто чудовищно переделанная снами действительность: изрезанная в лоскутья, она перешивалась заново без всякой связи с этой действительностью. Вернее, вопреки ей. Да, да, именно так: вопреки.

И вот, когда, казалось, все выходы уже забиты, когда в начале каждой дороги уже просматривался ее тупик, он увидел меня.

Я стоял у ворот, я смотрел на солнце, прикрывая глаза рукой, и до того я был похож на его брата, что он оцепенел. Сашка! «Все, — сказал он себе, — начинается». И даже потом, когда оцепенение прошло, долго еще в ногах и затылке держался у него страх.

Нет, он ошибся, не очень я был похож на Сашку, только глаза у нас были одного цвета — голубые, как голубая вода. И еще манера смотреть одинаковая: вроде бы один только предмет и есть на свете — тот, что перед глазами,

Но происходила странная и непонятная вещь: со временем я и вправду все больше и больше походил на Сашку. И чем упорнее он думал о Сашке, тем чаще видел меня. Но прежнего страха уже не было, теперь он не боялся наваждений, наоборот, иногда ему даже казалось, что все чересчур реально. Правда, сны оставались прежними, но только по видимости прежними, потому что Сашка вроде замещался кем-то и спасение его не только не вызывало протеста, но становилось абсолютно необходимым. Теперь, наблюдая погоню львов за Сашкой, он уже не приходил в отчаяние: после первого приступа страха обязательно появлялось море, вернее, сначала мысль о нем, а затем уже само море. И в море было спасение.

Сашка был очень одаренный мальчик. Особенно в математике. Без всяких усилий он решал самые головоломные задачи. И вот что удивительно: однажды ночью у него вдруг опять появилось ощущение, будто Сашка решает с фантастической легкостью задачи, и впервые за много месяцев он почувствовал в себе ту сосредоточенность, ту ясность и точность мысли, которую называют волей. И как в те далекие дни, когда Сашка был еще жив, он явственно ощутил нити, связывающие его с людьми и вещами. Эти нити были невидимы, неслышимы, неосязаемы, но внезапно, как воздух в мгновенных порывах ураганного ветра, они давали о себе знать толчками. Толчки бывали разные — плавные, как волна, резкие, как выпад фехтовальщиков, упорные, как муравей, волокущий ношу. Но почти всегда, независимо от силы и характера, они вызывали чувство уверенности и твердости.

Время от времени нити пропадали бесследно, как серебристая точка в полуденном небе, как зеленая ящерица в зеленой траве. Но это у него случалось ненадолго — до первой встречи со мной. И хотя мы почти никогда не разговаривали при встречах, у него обязательно появлялось то ощущение предельной уплотненности мысли, которое прежде, когда Сашка был жив, оставляло его очень редко. А может, и вовсе не оставляло, может, только слабело порою.

В последние три-четыре недели он очень много думал об Асуане. Но теперь он уже не корил себя за трусость, теперь он твердо знал, что поездка в Египет — это не бегство, не уход от страшных воспоминаний, а долг инженера. Ну, все равно как долг врача. Или, скажем, не врача, а просто человека посильнее, который обязан помочь слабому.

Все было хорошо. Во всяком случае, много лучше, чем раньше, до переезда в наш дом. Но вчера, в субботу, на него с прежней силой вдруг навалилась тоска, и сегодня, еще до рассвета, он помчался сюда, на дачу Ковалевского, к скалам у патриаршего фуникулера.

— Нет, это невозможно объяснить, — шептал он, но шепот его был горячее и громче крика, — меня охватила страшная ненависть к этому куску берега. И самое мучительное, я отчетливо сознавал; что давно уже, задолго еще до Сашкиной гибели, ненавидел этот берег с фуникулером, и только какое-то чудовищное ослепление, какое-то удивительное, загадочное помрачение мысли начисто заглушило во мне тот минимум проницательности… не проницательности, а пророчества, без которого человеку нельзя. Я прыгал со скалы на скалу, я что-то высматривал, хотя высматривать было нечего — туман уже стер и скалы, и море, и небо. А потом… потом не знаю, что случилось: я вдруг почувствовал, что лечу. Я знал, что могу разбиться насмерть, но страха у меня не было. Совсем не было-только удивление и досада. И еще мысль о плотине Садд аль-Аали. Это очень странно, это непонятно, но это именно так — последняя мысль была о ней, плотине Садд аль-Аали. И я увидел ее поразительно ясно, как будто она была здесь, передо мною, залитая солнцем и окруженная голубой водой Нила.

Потом он ударился. Ощущение было такое, будто кто-то изнутри нанес ему молотом, туго обернутым в тряпки, удар. Он знал, что теряет сознание, он знал, что здесь, в скалах, это очень опасно, но он ничего не мог сделать, чтобы сохранить сознание. Мы считали с ним, и получалось, что так, без сознания, он пролежал часа два, пока вдруг какой-то отчаянимй крик, очень далекий, из ослепленной солнцем пустыни, где люди в пробковых шлемах копошились в песке, нэ ударил его, но опять-таки не извне, а изнутри.

— Это кричал ты, — произнес он очень уверенно, когда я рассказал о плотине Садд аль-Аали, о львах, которые преследовали меня, и о том, как старший брат спас меня. И еще он сказал, что все это видел тоже, хотя в общем здесь много непонятного, потому что как же человек без сознания может видеть? Ну как?

Что я мог ответить ему? Только одно: не знаю. Но ведь он и сам понимал, что я не знаю.

Потом он сказал, что завтра уезжает. В Египет. А вечером я должен к нему зайти, обязательно должен: он покажет мне свою комнату, свои книги, и, если мне захочется, я могу пользоваться этой комнатой и этими книгами — ключ будет храниться у меня. Целый год у меня, в Одессе.

— И еще, — добавил он, — думай думай. Лучше по вечерам, когда заходит солнце и там, в Египте, тоже будет заход — мы на одном меридиане.

БУЛЬВАР ЦЕЛАКАНТУС

Юрию Борисовичу Лунину

Самое главное — захотеть. Но не все умеют хотеть, потому что по-настоящему захотеть — это сделать даже самое трудное дело уже больше чем наполовину. А разве многие умеют дело, особенно трудное, сделать больше чем наполовину?

Мальчик, о котором я расскажу, умел очень сильно хотеть, и потому этот мальчик никогда не останавливался на полпути. У него были очень зоркие глаза, такие зоркие, что как бы далеко доктор-окулист ни уводил его от таблицы, он все равно безошибочно определял, где разорвано колечко величиной с воробьиный глаз. Доктор очень удивлялся, но представьте себе, как удивился бы доктор, узнай он, что этот мальчик просматривает запросто самую длинную дорогу, и в конце ее, где другие не видят ничего, кроме тумана, он видит золотящийся на солнце замок.

Но однажды вдруг выяснилось, что даже этот удивительно зоркий мальчик видит не всю дорогу. И вот какая любопытная история случилась с этим мальчиком. Он стоял у ворот своего дома, больших железных ворот, которые запираются большим железным ключом. Была уже ночь; дворник чертыхался в своем чулане, разыскивая огромный железный ключ, а мальчик по-прежнему стоял у ворот. Ворота были старые, такие же, как дом, которому в прошлом году исполнилось сто лет. Сто лет — это очень много. Попробуйте прожить сто лет, и вы обязательно узнаете, как это много. Мальчик смотрел на ворота, которые знали уже, как это много — сто лет, и все-таки оставались молодыми. Другие были с обломанными петлями, прогнувшимися прутьями и отчаянно скрежетали, когда створки их по камням волокли навстречу друг другу, чтобы замкнуть. А эти не скрежетали, на скрипели проржавевшими петлями и никогда не жаловались на свои годы.

Значит, подумал мальчик, это необыкновенные ворота, значит, подумал мальчик, это волшебные ворота, хотя он знал, что на самом деле никакого волшебства нет, потому что волшебников и волшебство люди сами выдумали, когда еще ничего не умели. Ну, а то, что выдумывать волшебников и волшебство, может, и было самым большим умением человека, об этом мальчик не думал. Не думал потому, что ему было всего девять лет, и мир, казалось ему, всегда был таким, каким он его видит,

Нет, он, конечно, знал, что люди старятся, что люди рождаются и умирают, но старые, твердо верил он, всегда были старыми, горбатые — всегда горбатыми, слепые — слепыми, а безногие, в тележках, — всегда безногими. Иногда он жалел этих людей, потому что у горбатых были скрипучие злые голоса, слепые не видели солнца, а безногие не могли бегать. Но слепые смеялись, и горбатые смеялись, и безногие смеялись, и жалость оставляла мальчика, потому что нелепо жалеть людей, которые смеются и радуются.

Но самое удивительное — не меньше трех раз в неделю мальчик жалел самого себя. И как еще жалел, знали бы вы только! Он плакал, он очень горько плакал, но влез его никто не видел, потому что это были слезы о себе, которых никому нельзя показывать.

Когда ему становилось особенно невмоготу, он обращался к воротам. Вот поглядите на них — ведь им сто лет! Но разве они говорят кому-то; смотрите, нам сто лет, мы старые, пожалейте нас? Нет, эти ворота совсем не похожи на другие, которые всегда ищут сочувствия и просят о снисхождении. Эти ворота молоды, хотя им сто лет. Эти ворота будут молодыми через тысячу и десять тысяч лет, потому что это волшебные ворота.

И сегодня, в сто первый вечер года, мальчик снова прижался щекой к этим волшебным воротам и горько заплакал, хотя плакать было не от чего. Ворота, крытые черным лаком, были гладки и прохладны, как зеркало из очень толстого стекла. Через минуту слезы мальчика — и те, что были на щеках, и те, что на воротах, — просохли, и мальчик почувствовал себя удивительно сильным. Он никогда еще не был таким сильным, он чувствовал, что нигде и ни в чем не будет ему сейчас запрета. Он мог бы выпрямить позвоночники горбатых, вернуть зрение слепым, поставить на ноги безногих. Но он не думал о них, он думал только о себе.

Я говорил уже, он чувствовал себя необычайно сильным, и, как всякий очень сильный человек, он захотел стать властелином. Нет, он не думал о власти над людьми, потому что ему было всего-навсего девять лет. Но он хотел стать властелином вещей, созданных людьми. А велика ли, в сущности, разница между первым и вторым, если все, даже самые самые маленькие дети, превосходно знают, что за вещи, созданные им, человек борется порою отчаяннее даже, чем за свою жизнь.

Волшебные ворота, крытые черным блестящим лаком, не зря прожили целый век. За это время они узнали семьсот семьдесят семь человек, которые жили а здешнем доме, семь тысяч семьсот семьдесят семь их друзей и врагов, которые приходили в гости, и семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь человек, которые прошли мимо дома. Ну, а теперь сложите эти числа, и вы убедитесь, что если не весь мир, то уж половину его ворота знали наверняка. И конечно же, такие мудрые и всеведущие ворота прекрасно понимали, чего хочет мальчик, который только что так горько плакал, прижимаясь к ним щекой.

И ворота сделали все, чего пожелал этот мальчик, и мальчик стал властелином всех вещей, созданных людьми.

Распахнулись двери магазинов, полки которых ломились от всякой всячины. Распахнулись ворота гаражей и дверцы всех машин, которые стояли в этих гаражах. Не стало ворот на самом большом стадионе, мячи валялись на зеленом поле, на беговых дорожках и даже среди скамей на трибунах.

И никто, ни один человек на свете не мог помешать мальчику распоряжаться по своему желанию всеми этими вещами, потому что ни одного человека, кроме самого мальчика, на свете не осталось. Трудно сказать, как в одно мгновение исчезло столько людей. Но ворота, которые совершили чудо, были, как мы знаем, волшебные, а волшебство и чудо, наверное, обязательно должны быть непонятными, иначе люди разузнали бы все секреты и, чего доброго, вместо того, чтобы работать, занялись бы чудодейством и волшбой.

Было двенадцать часов пополудни, солнце висело прямо над макушкой, и, чтобы увидеть его, надо было запрокинуть голову. Дома, и деревья, и трамваи, которые остановились посреди улицы, и машины, которые тоже остановились посреди улицы, не имели в этот час тени, и, должно быть, поэтому в городе было удивительно много света, так много, что глазам даже было больно от этого света.

Мальчик шагал по широким улицам обезлюдевшего города, и от мысли, что он единственный, а значит, настоящий властелин этого огромного города со всеми его богатствами, он сам стал таким огромным, что без труда мог коснуться верхушки самого высокого дымохода на крыше трехэтажного дома и даже, если бы захотел, заглянуть в него.

Сначала мальчик зашел в магазин, где были всякие вкусные вещи; шоколад в плитках, шоколад-медаль, шоколад-яйцо, шоколад-страус, шоколад-медведь бурый и шоколад-медведь белый, шоколад-слон и шоколад — лесная избушка на курьих ножках. Кроме того, там были ликер в шоколаде, изюм в шоколаде, орех в шоколаде и шоколад — пьяная вишня. Были там еще всякие очень вкусные компоты, но дело в том, что с тех пор, как мама сама научилась консервировать компоты и не было надобности покупать их в магазине, мальчик совсем разлюбил компоты.

Сначала, решил мальчик, надо съесть слона. Отломив половину хобота, он разжевал его так быстро, что даже хруста не услышал. Затем он отломил другую половину, которая была вдвое толще первой, и положил ее в рот, но уже не торопился, а ждал, пока шоколад сам не потечет куда-то внутрь, где нет ни горького, ни сладкого, а есть только блаженство от вкусных вещей и гадкое чувство от невкусных.

В Африке, где охотятся на слонов и употребляют слонину в пищу, хобот всегда достается вождям племени и их министрам, потому что хобот — самая вкусная часть. Мальчик в Африке не бывал и, кроме того, он ничего не знал о вкусах африканских вождей и их министров. Но у всех властелинов вкусы одинаковые, и потому мальчик, съев хобот слона, тушу его сбросил на пол. Отломив голову страуса, он точно так же поступил с его телом, хотя, как вы знаете, голова у страуса очень меленькая, а тело — огромное.

Голова страуса растаяла очень быстро, и, осмотревшись, мальчик неторопливо протянул руку к избушке и отломил ножку, на которой она держалась. Избушка, стоявшая у самого края прилавка, рухнула на пол и рассыпалась. Отломив один палец и изящный шоколадный ноготочек другого, мальчик положил их в рот, а ножку раскрошил и даже не подумал о том, что нельзя оставлять на столе крошки.

Потом он перешел к другому прилавку, где хранились торты и пирожные. И здесь он поступил точно так же, как там, у шоколадного прилавка: у первого торта отломил уголочек, у второго — выел середину, с третьего снял прекрасную синюю розу, а на четвертом, водя пальцем по крему, написал: «Петька — дурак». Петька — это лоботряс из соседнего дома, который частенько поколачивал его просто потому, что никакого другого способа прогнать скуку не знал,

Мальчик съел так много сладкого, что теперь надо было вьпить стакан или даже два стакана воды, чтобы не было так сладко. Но, увидев бутылку апельсиновой воды рядом с бутылкой клубничного сиропа, он позабыл, почему его томит жажда, и налил в стакан до последнего ободочка клубничного сиропу, а сверху — апельсиновой воды. Апельсиновой воды было здесь столько, что ею можно было до середины или даже выше наполнить бабушкин наперсток.

Сделав один глоток, мальчик поморщился, потому что во рту у него стало невыносимо сладко, и невольно рука его, которая все очень хорошо понимала, отвела стакан ото рта. Но мальчик вспомнил, что в стакане клубничный сироп, и заставил руку со стаканом немедленно вернуться.

После второго глотка мальчик почувствовал, что клубничный сироп вовсе не сладок, а после третьего он был уже попросту отвратительно горек. И тогда мальчик выплеснул клубничный сироп на пол, набрал в стакан воды из фонтанчика для мытья и выпил эту воду, которая оказалась удивительно прохладной, удивительно прозрачной и удивительно вкусной.

Отдел газированных вод и безалкогольных напитков был у самого выхода, и в раскрытую настежь дверь мальчик увидел город, о котором совсем позабыл. Он еще не знал, что шоколады, торты, сиропы и всякие другие сласти обладают поразительной способностью притуплять человеческую память, но его ногм, которые все очень хорошо понимали, с радостью и необычайным проворством, рожденным этой радостью, вынесли его в несколько прыжков на площадь Астронавтов.

На площади Астронавтов росли цветы и деревья. Если вы хотите узнать, какие цветы там росли, возьмите любой справочник по декоративному цветоводству, выберите десять или двадцать, или тридцать названий, которые вам по душе, и можете смело считать, что вы обошли все сто тринадцать клумб площади Астронавтов.

Но деревья на площади росли необыкновенные, и названий их вы не найдете даже в самом толстом справочнике, где восемьдесят восемь с половиной страниц и еще вкладыш в три тысячи восемьдесят восемь с половиной страниц названий, пропущенных по вине сторожа типографии и заместителя главного лифтера.

Эти деревья ростом не выше катальпы, но листья у них втрое больше и стручки, которые мальчики называют просто висюльками, впятеро длиннее. Но самое удивительное у них не листья, огромные, как сшитые в одно четыре уха слона, и не стручки, длинные как шамберьер — бич дрессировщика из цирка. Самое удивительное у них ветви, которые опускаются и поднимаются по желанию человека, так что послушанием своим они очень напоминают добродушных индийских слонов. Эти слоны, как вы знаете, сами хоботом высаживают на спину себе хозяев и их детей.

Нальчик подбежал к дереву, которое было ближе других, и не успел он еще вдохнуть воздух, нужный для произнесения слов, как дерево само опустило ветви. Мальчик долго смеялся, так велика была его радость, и эта радость помешала ему заметить, что смех, которым он смеялся, беззвучен, что шорохов, которые всегда бывают, когда колышутся листья, нет, что ветви, опускаясь и поднимаясь, не скрипят, что треска, когда он обрывал листья и обламывал стручки, не было.

Мальчик оборвал девяносто девять самых больших листьев, каждый из которых мог заменить человеку одеяло в летнюю ночь. Листья бесшумно ложились под кроной дерева, и, когда мальчик, насытившись, глянул вниз, он увидел необыкновенную зеленую постель, которая могла принадлежать только принцу. Но принцев мальчик не любил, потому что принцы — дети царей и цариц и сами будущие цари. А царей любить нельзя, потому что они угнетали и грабили народ. И мальчик, не снимая ботинок, бросился в эту необыкновенную постель с самой высокой ветки. Нет, нет, не беспокойтесь, с ним ничего не случилось: зеленая постель была эластична, как зеленая губка из поролона, и, чтобы смягчить удар, она еще три раза подбросила мальчика кверху, но всякий следующий раз вдвое ниже, чем в предыдущий. В последний раз он поднялся всего на два фута, или шесть с половиной дециметров и десять миллиметров.

Лежа на этой необыкновенной зеленой постели, мальчик срывал длинные, как шамберьер, стручки и обвивал ими свои руки и ноги, так что вскоре он стал походить на зеленого старикашку лесовика, В другое время такого старикашку лесовика наверняка схватил бы милиционер. Доставив лесовика в отделение, он стал бы дожидаться его папы и мамы, потому что милиция любит получать штрафы не почтовыми переводами, а прямо из рук нарушителей или их опекунов, если по возрасту закон еще не разрешает нарушителю платить штраф самостоятельно. Впрочем, об этом можно бы и не говорить, потому что все ведь знают, что платить штраф — это большое и почетное право, которое предоставляется только совершеннолетним и полноправным гражданам.

Но властелинов не останавливают. Даже милиционеры, даже сами участковые милиционеры на это не решаются! Но в нынешний раз у них была уважительная причина: они, как вы помните, исчезли вместе со всеми горожанами неизвестно куда. Да и то хорошо, что со всеми, потому что там уж наверняка никто не посмеет безнаказанно обрывать листья, оголяя, с одной стороны, деревья, а с другой — замусоривая тротуары.

Побаловавшись на зеленой постели, мальчик принялся протыкать листья шпагой, которую он изготовил из очень длинной и очень прямой ветки. Прежде чем он нашел эту ветку, подходящую, по его мнению, для шпаги, он сломал девяносто девять других веток, которые показались ему непригодными. А потом, когда ему и это надоело, он побежал прямиком через клумбы, где росли цветы, названия которых вы нашли в справочнике декоративного цветоводства.

Нет, нет, я нисколько не хочу убеждать вас, что это был злой, гадкий мальчик. Ведь он был властелином, этот мальчик, а властелин потому и властелин, что удовлетворяет всякое свое желание. А уж если при этом надобно растоптать тысячу или даже десять тысяч роз, то это говорит лишь о том, что розы были недостаточно предусмотрительны и очень легкомысленно отнеслись к такому вопросу, как выбор жилища.

Чтобы окончательно рассеять ваши несправедливые подозрения, я сообщу вам, что мальчик просто-напросто мчался кратчайшей дорогой к машинам, у которых была стоянка на противоположной стороне площади Астронавтов. А теперь посудите сами, был ли резон огибать всю площадь только для того, чтобы спасти какую-то тысячу или десять тысяч роз!

Первые три машины мальчик миновал, потому что все они были черного цвета и очень самоуверенны: красный свет им был нипочем, через лужи они проезжали на самой большой скорости, забрызгивая пешеходов, а окна у них были то же, что зеркальные очки: глаза, спрятанные за ними, видели все, но сами оставались невидимыми.