Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

ModernLib.Net / Энциклопедии / Кузнецов Александр / Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 - Чтение

(стр. 2)

|

Автор:

|

Кузнецов Александр |

|

Жанр:

|

Энциклопедии |

|

-

Читать книгу полностью

(698 Кб)

- Скачать в формате fb2

(15,00 Мб)

- Скачать в формате doc

(268 Кб)

- Скачать в формате txt

(258 Кб)

- Скачать в формате html

(15,00 Мб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

|

|

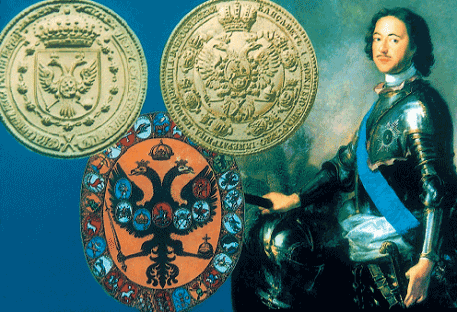

Действительно, первый русский царь использовал печать и эмблемы прародителей своих и «римскую печать» – изображение двуглавого орла, а также «строил» новые печати, например, печать 1577 года, по типу печатей тех государств, с которыми вступал в дипломатические контакты.

Печать царского наместника в Ливонии. 1564 г.

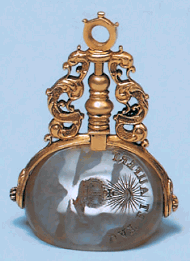

Печать Лжедмитрия. 1604 г. Преемники Грозного исправляли на своих знаках власти (печатях) некоторые элементы его многочисленных печатей, однако не изменяли их в целом. В Смутное время Лжедмитрий I, став в 1605 году русским царем, использовал матрицу печати 1577 года, запечатывая письма польскому магнату Ю. Мнишку. Заранее для него была приготовлена и новая государственная печать. По-видимому, она польского «производства», ибо вырезана в соответствии с западноевропейскими художественными канонами. Крылья двуглавого орла, увенчанного третьей короной, на печати подняты вверх, всадник на груди орла повернут влево от зрителя – согласно правилам западноевропейской геральдики. Подобная композиция имеется на серебряных коронационных медалях, которые прибыли в Москву вместе с Лжедмитрием I. В 1613 году Земским собором был избран первый царь из рода Романовых Михаил Федорович (1596–1645). При нем двуглавый орел с Драконоборцем на груди получил «прибавление»: над головами орла (скорее, между головами), увенчанными коронами, появляется третья корона. О дате «прибавления» сообщалось в грамоте, отправленной из центра воеводе Туринска И. И. Баклановскому в феврале 1625 года. В ней шла речь об изменении царской печати: она делалась по размерам большей, нежели прежняя, ибо «на прежней печати… Государское титло описано было не сполна; ныне перед прежнею печатью прибавлено на печати в подписи, в… Государственном именованьи: Самодержец;…и ныне…над главами у орла коруна». Предписывалось с 25 марта 1625 года скреплять новой печатью различные документы: грамоты, наказы, подорожные и т. д.

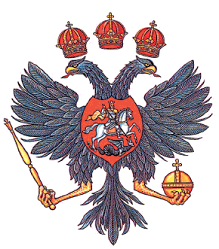

Печать царя Михаила Федоровича с изображением Государственного герба. 1625 г. Царь Алексей Михайлович (1629–1676) принял от отца в 1645 году почти сформировавшийся российский государственный герб. И стал первым монархом, который его узаконил. В 1654 году Алексей Михайлович повелел «дать» в лапы двуглавому орлу символы царской власти – скипетр и державу, а крылья орла из опущенных стали расправленными и поднятыми.

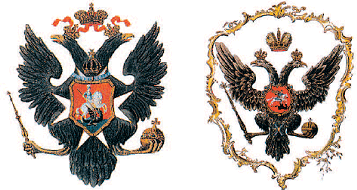

Герб России. 2-я пол. XVII в.

Регалии царской власти: корона, скипетр, держава

Корона, скипетр, держава – это регалии, знаки царской, королевской и императорской власти, общепринятые во всех государствах, где такая власть существует. Происхождением своим регалии обязаны, в основном, античному миру. Так, корона ведет начало от венка, который в древнем мире возлагался на голову победителя в состязаниях. Затем он превратился в знак почести, воздаваемой отличившемуся на войне, – военачальнику или должностному лицу, став таким образом знаком служебного отличия (императорский венец). Из него и образовалась корона (головной убор), получившая в странах Европы широкое распространение как атрибут власти еще в раннее средневековье. В отечественной литературе издавна существовала версия, что к числу русских царских регалий принадлежит одна из старейших средневековых корон, якобы присланная в дар великому князю Киевскому Владимиру Мономаху византийским императором Константином Мономахом. Вместе с «шапкой Мономаха» от византийского императора якобы был прислан и скипетр.

Шапка Мономаха Истоки этого атрибута власти и достоинства европейских монархов также лежат в античности. Скипетр считался необходимой принадлежностью Зевса (Юпитера) и его супруги Геры (Юноны). Как непременный знак достоинства, скипетр использовался античными правителями и должностными лицами (кроме императоров), например, римскими консулами. Скипетр, как обязательная регалия власти, присутствовал при коронации государей во всей Европе. В ХVI в. он упоминается и в чине венчания русских царей Известен рассказ англичанина Горсея, очевидца коронации Федора Ивановича сына Ивана Грозного: «На голове царя был драгоценный венец, а в правой руке царский жезл, сделанный из кости однорога, трех футов с половиною длиною, обсаженный дорогими каменьями, который был куплен прежним царем у аугсбургских купцов в 1581 году за семь тысяч фунтов стерлингов». В других источниках сообщается, что венчание на царство Федора Ивановича во всем было подобно «посажению на стол» Ивана Грозного, с той только разницей, что митрополит подал в руки нового царя скипетр. Однако изображение скипетра на печатях этого времени не было принято, как и державы (иначе – «яблока», «яблока державного», «яблока самодержавного», «яблока царского чина», «державы Российского царствия»), хотя в качестве атрибута власти она была известна русским государям с ХVI века. Во время венчания на царство Бориса Годунова 1-го сентября 1598 года патриарх Иов подал царю вместе с обычными регалиями еще и державу. При этом он произнес: «Яко убо сие яблоко приим в руце свои держаши, тако держи и вся царствия, данныя тебе от Бога, соблюда их от врагов внешних».

«Большой наряд» Михаила Федоровича (шапка, скипетр, держава). 1627–1628 гг. Венчание на царство родоначальника дома Романовых царя Михаила Федоровича происходило уже по четко составленному «сценарию», который не менялся до ХVIII века: вместе с крестом, бармами и царским венцом митрополит (или патриарх) передавал царю в правую руку скипетр, а в левую – державу. При венчании на царство Михаила Федоровича перед тем, как передать регалии митрополиту, скипетр держал князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, а державу – князь Дмитрий Михайлович Пожарский. К жалованной грамоте царя Богдану Хмельницкому от 27 марта 1654 года приложена печать «нового типа»: двуглавый орел с распахнутыми крыльями (на груди в щитке – всадник, поражающий дракона

), в правой лапе орла – скипетр, в левой – держава, над головами орла – три короны практически на одной линии, средняя – с крестом. Форма корон одинаковая, западноевропейская. Под орлом – символическое изображение воссоединения Левобережной Украины с Россией. Печать с аналогичным рисунком употреблялась в Малороссийском Приказе.

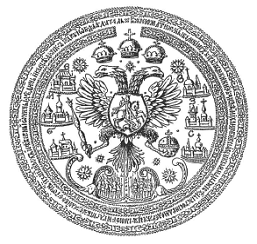

Печать царя Алексея Михайловича. 1667 г.

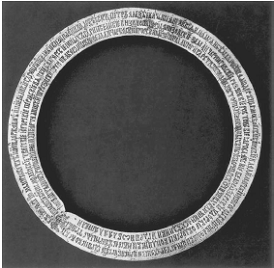

Круг к большой государственной печати царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Мастер Василий Кононов. 1683 г. Серебро После Андрусовского перемирия, завершившего Русско-польскую войну 1654–1667 годов и признавшего присоединение к России земель Левобережной Украины, в Русском государстве была «учинена» новая большая государственная печать. Она знаменита тем, что ее официальное описание, внесенное в Полное Собрание законов Российской империи, является и первым постановлением российского законодательства о форме и значении Государственного герба. Уже 4 июня 1667 года в статье наказа, данного переводчику Посольского приказа Василию Боушу, который отправлялся с царскими грамотами к курфюрсту Бранденбурга и к герцогу Курляндии, подчеркивается: «Буде ему в Курлянской земле Якубус Князь или ближние его лица, также и в Бранденбурской земле Курфистр или ближние его люди или их приставы учнут говорити, для чего ныне его царского величества в печати над орлом три коруны с прочими изображеньми? И Василью им говорити: орел двоеглавый есть герб державы великого государя нашего, его царского величества, над которым три коруны изображенны, знаменающие три великие: Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства, покоряющиеся Богохра-нимой и высочайшей его царского величества, милостивейшего нашего государя державе и повелению». Далее идет описание, которое несколько месяцев спустя объявлялось не только «в окрестные государства», но и российским подданным. 14 декабря 1667 года в именном указе «О титуле царском и о государственной печати» читаем «Описание печати Российского государства: «Орел двоеглавный есть герб державный Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, Его Царскаго Величества Российскаго Царствия, на котором три коруны изображены, знаменующия три великия, Казанское, Астраханское, Сибирское, славныя Царства, покаряющияся Богом хранимому и высочайшей Его Царскаго Величества милостивейшаго Государя державе и повелению; на правой стороне орла три грады суть, а по описании в титле, Великия и Малыя и Белыя России, на левой стороне орла три грады своими писаньми образуют Восточных и Западных и Северных; под орлом знак отчича и дедича (отца и деда –

Н. С.); на персех (на груди –

Н. С.) изображение наследника; в пазнок-тех (в когтях –

Н. С.) скипетр и яблоко (держава –

Н. С.), собою являют милостивейшаго Государя Его Царскаго Величества Самодержца и Обладателя». Опытнейший кодификатор и правовед Михаил Михайлович Сперанский – светило русской бюрократии, исходя из текста указа, впоследствии однозначно квалифицировал это изображение как «герб державный». Подобную печать с соответствующим новым именем употребляли цари Федор Алексеевич, Иван Алексеевич в совместном правлении с Петром Алексеевичем и сам Петр Алексеевич – Петр I.

Новый титул – новые символы

Важнейшие изменения в государственном строе России непременно сказывались на трансформации Государственного герба. Так, при Петре I учреждение в 1699 году ордена Андрея Первозванного повлекло за собою введение в рисунок Государственного герба цепи ордена со знаком – косым крестом, которая окружала щиток на груди двуглавого орла. А когда в 1721 году Петр стал императором, то на печатях и в гербе появилась императорская корона. Титул императора был «поднесен» Петру Сенатом. Это случилось после победоносного окончания Северной войны и заключения Ништадтского мирного договора со Швецией. С октября 1721 года Петра I величали Великим, Императором всероссийским и отцом Отечества; в декабре того же года императорский титул Петра I уже признали дож Венеции и ее Сенат, а затем еще четыре европейские страны.

Печати Петра I. 1-я четв. XVIII в. Внизу слева – рисунок российской государственной печати из дневника австрийского дипломата И. Г. Корба. Конец XVII в. Изменение титула, естественно, должно было повлечь за собой и появление новых символов власти, например, императорской короны. Государственная печать переделывалась по сенатскому указу от 6 декабря 1721 года: «Вместо государственной печати, которая при Сенате со изображением его императорского величества прежнего титула, сделать печать в такую ж препорцию, какова прежняя, с надписанием нынешнего титула, на стали». Сохранился любопытный документ, повествующий о предпринятых «околопетровским» окружением шагах по изготовлению новой «соответствующей моменту» печати. В июне 1722 года генерал-фельдмаршал А. Д. Меншиков пишет канцлеру графу Г. И. Головкину: «В бытность нашу в Москве

Ваше сиятельство изволили нас просить, чтоб в Санкт-Петербурге сделать Государственную печать и в круге оной вырезать новый его императорского величества титул, а между гербом и титулом его императорского величества вырезать провинциальные гербы». Далее А. Д. Меншиков сообщает, что поручил резать печать сначала на серебре, а потом на стали (матрицу) иностранцу Г. Рейбишу,

взяв для этого серебряные деньги из своей походной канцелярии. «Но понеже между резбами герба и титула его императорского величества, каким образом вырезывать поля и колеры провинциальным гербам, мы неизвестны, того ради Ваше сиятельство да изволите приказать оные издержанные из нашей военной походной канцелярии деньги к нам возвратить и каким образом поля и колеры провинциальным гербам вырезывать, прислать к нам… чертеж и о том о всем… уведомить, дабы на оной печати те провинциальные гербы вырезать можно было без сомнения».

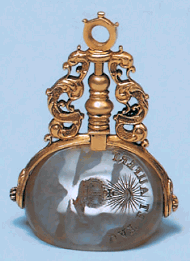

Печать Петра I. Россия. 1-я четв. XVIII в.

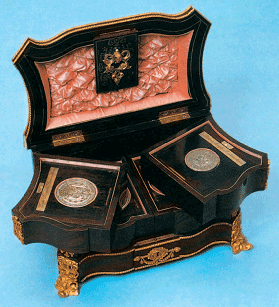

Государственные печати. Россия. 1696 – 1721 Относительно «полей» и «колеров» гербов действительно в это время мало что было известно не только знаменитому А. Д. Меншикову. В инструкции, составленной для главы Герольдмейстерской конторы – нового ведомства, учрежденного в России в 1722 году, Петр I подчеркивал, что в России составление гербов – «дело нового основания». Официально утвержденный на должность составителя гербов личным указом царя от 12 апреля 1722 года итальянец Франциск Санти также замечал, что его работа «не токмо трудна и мало заобычайна и в других государствах, в здешнем же государстве и весьма до сего часу, как известно, и не во употреблении была». Первой работой Ф. Санти в должности «товарища» (помощника) Герольдмейстера была «геральдизация» Государственного герба Российской империи. К сентябрю 1722 года он уже представил рисунки и описание герба для государственной печати. Сохранилась копия этого описания: «Герб его императорского величества с колерами или цветами своими». Ф. Санти, недостаточно хорошо знавший русский язык, написал текст по-французски, перевел же его Б. Волков, человек далекий от геральдической науки. Вот как изложено в его переводе описание центральной фигуры герба: «Поле золотое, или желтое, на котором изображен императорский орел песочной, т. е. черной, двоеглавой… На орловых грудях изображен герб великого княжества Московского, который окружен гривною или чепью Ордена Святого Андрея. И есть сей герб таков, как следует. Поле красное, на котором изображен Святой Георгий с золотою короною, обращен он налево, он же одет, вооружен и сидит на коне, который убран своею збруею с седловою приправою с покрышкою и подтянут подпругами, а все то колера серебряного, или белого; оной Святой Георгий держит свое копье в пасти, или во рту, змия черного». Ф. Санти представил описание еще шести гербов: Киевского, Владимирского, Новгородского, Казанского, Астраханского, Сибирского, расположенных, вероятно, на крыльях орла. Петр Великий скончался 28 января 1725 года. Ему наследовала его жена Екатерина I, и в связи с произошедшей переменой на престоле необходимо было изменить государственную печать. В 1726 году был издан указ Сената, в котором говорилось: «Для печатания ея императорского величества указов и прочего сделать при Сенате в Печатной конторе государственную печать… золотую, на которой вырезать орел черный с распростертыми крыльями в желтом поле, в нем ездца в красном поле; а вокруг той печати надписание: Божиею милостию, Екатерина Императрица и Самодержица Всероссийская».

Государственный герб России. Сер. XVIII в. Последующее изменение рисунка Государственного герба России должно было состояться более чем через семьдесят лет – при императоре Павле I. Он задумал и осуществил (правда, только на бумаге), новый более помпезный Государственный герб. В 1800 году Павел I повелел изготовить манифест о «Полном Государственном гербе Всероссийской империи». Этот манифест в связи со смертью императора опубликован не был, однако оригинал его хранился в зале присутствия Департамента герольдии Сената, помещенный в особый деревянный ковчег с богатыми бронзовыми украшениями. Оригинал, к которому приложил руку сам император, написан на двадцати листах пергамента: на первых четырех – текст манифеста, на пятом – изображение государственного герба, а далее следует подробное объяснение всех составляющих его частей. Герб поражает нагромождением атрибутов, пышностью, многочисленными заимствованиями элементов западноевропейской геральдики. Основное отличие нового герба – размещение титульных гербов не на крыльях двуглавого орла, а в одном большом щите, разделенном на сорок три щитка. Этот большой щит расположен на груди орла. В Государственном гербе появляется сень – мантия, на фоне которой изображается орел, щитодержатели в виде фигур ангелов, знамена и пр. Все эти элементы впоследствии были заимствованы для нового Государственного герба, который был утвержден как Государственный герб Российской империи во второй половине XIX века. К манифесту Павла I была приложена и печать с изображением нового герба. Манифест, как уже отмечалось, опубликован не был, поэтому Государственный герб нового типа остался мало кому известным. Но вот Мальтийский крест, который также появился в Государственном гербе России при Павле I, остался запечатленным, например, на гербовой бумаге начала XIX века. Введение в Государственный герб этого креста последовало вслед за принятием Павлом I титула Великого магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Детская увлеченность будущего императора идеями и подвигами рыцарей Ордена госпитальеров вылилась во вполне конкретные деяния в поддержку этого старейшего духовно-рыцарского Ордена. За оказание моральной и вполне конкретной материальной помощи Ордену его «протектор» Павел I, а также вся императорская семья были награждены Мальтийскими крестами; император, кроме того, получил крест ла Валлетта – высшую военную награду Ордена. После того, как Наполеон в июне 1798 года занял Мальту, большинство членов Ордена, прихватив «святые реликвии» (мощи Иоанна Крестителя, часть Животворящего Креста Господня, корону мальтийских правителей) прибыли в Россию. Лишив поста прежнего Великого магистра, капитул Ордена избрал нового – российского императора Павла I, охотно принявшего все регалии, положенные ему: мантию, корону, крест и меч, а также и титул – «Великий Магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского». 10 августа 1799 года именной указ возвестил о новом Российском гербе. Белый восьмиконечный Мальтийский крест под короной со звездой изображался на груди двуглавого орла, а на нем помещался щиток со святым Георгием. Через несколько дней, а именно 19 августа 1799 года, последовал новый указ – «О изображении утвержденного Российского герба на печатях», которые, как писалось в указе, «сообразно сему и переделать».

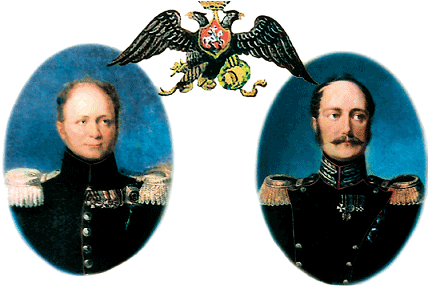

Изображение Государственного герба времен Павла I. 1799 г. Следует упомянуть еще об одном распоряжении Павла I, касающемся регулирования атрибутики и иерархии членов Императорского дома. Это «Учреждение об императорской фамилии», глава «О титулах, местах, гербах и либерее, принадлежащих рожденным от императорской крови», в которой тщательно, по пунктам, было расписано, кто из членов императорской фамилии может иметь тот или иной герб, с теми или иными эмблемами. Впоследствии начинание Павла I было воплощено в специальном законодательстве второй половины XIX века – «О гербах членов Императорского дома». Геральдические новации Павла I отчасти не осуществились, отчасти просуществовали более или менее длительное время. 12 марта 1801 года был опубликован манифест о кончине Павла I и о вступлении на престол его сына Александра I, a 26 апреля того же года – указ «О употреблении Государственного герба без креста Иоанна Иерусалимского». Прежний Государственный герб восстанавливался «в том виде, как он существовал до 1796 года» – года смерти Екатерины Великой, которую ненавидел ее сын – Павел I и боготворил ее внук – Александр I. В эпоху императоров Александра I и Николая I трактовка двуглавого орла очень часто выражалась в господствующем в то время стиле ампир, ориентированном на образцы античного искусства. Поэтому двуглавый орел вместо скипетра и державы держит в левой лапе венок и ленту, в правой – пучок стрел, факел и ленту. Щиток на груди орла, в котором помещен святой Георгий, имеет необычную, заканчивающуюся конусом форму, а цепь ордена Андрея Первозванного отсутствует. Отсутствуют и титульные гербы на крыльях орла или вокруг него. Кроме того крылья орла «распростерты», опущены вниз, т. е. вид их изменился. Последнее обстоятельство вызвало нарекание общественности. Так, митрополит Московский Филарет в письме министру Императорского двора и уделов графу В. Ф. Адлербергу, выражал свое несогласие с манипуляциями по поводу российского Государственного герба. «В царствование блаженной памяти государя императора Александра I, – писал он, – когда предубеждение в пользу всего французского проникло и в кабинеты некоторых министров русских, двуглавого орла стали изображать не с поднятыми выспрь крыльями, а с простертыми горизонтально и несколько наклоненными, по подобию французского. Сия малость не осталась без последствий; были недовольны сим, как бы некою приметою, что Россия уже не возвышается, а опускает крылья. Это предрассудок, но не излишня предосторожность и против предрассудков, которые возбуждаясь, производят расстройство в мыслях народа». Такая форма герба вошла в употребление и в полном, и в «усеченном» виде – без некоторых перечисленных выше предметов в лапах орла или без узаконенного числа корон. Подобные новации, однако, допускались при изображении герба на монетах, гербовой бумаге, пуговицах, кокардах и пр. Государственной печати такой «произвол и вольность» не коснулись. Монеты, этот наиболее доступный для наблюдений «носитель» государственных эмблем, после 1832 года знакомят еще с одной формой герба: на поднятых вверх орлиных крыльях – земельные гербы, по три на каждом крыле; на груди орла – все тот же святой Георгий, окруженный цепью первого русского ордена. Вместо эмблем великих княжеств Владимирского, Новгородского и Киевского помещены гербы царства Польского, царства Херсонеса Таврического и великого княжества Финляндского. Гербы царств Казанского, Астраханского, Сибирского остались. Подобная композиция образовалась согласно правительственному указу 1832 года.

В духе «охранительных» идей

Начало следующего этапа видоизменений Государственного герба Российской империи относится к последним годам правления императора Николая I, неоднократно выражавшего недовольство видом гербов и деятельностью Герольдии в целом. Когда по распоряжению Николая I в 1848 году Герольдия преобразовалась в учреждение более высокого ранга – Департамент, входивший в состав Сената, он снова обратил внимание на тот факт, что гербы составляются «не по правилам геральдики». По мнению царя, при составлении гербов губерний, губернских городов в обязательном порядке должна использоваться императорская корона, в гербах уездных городов – городская корона. Это только один пример геральдических претензий Николая I, в целом же, они сводились к тому, что следовало развивать монархическую атрибутику в духе «охранительных идей», нацеленных на укрепление государства. Император Николай I был очень озабочен большей наглядностью и доступностью для народа главного символа империи – Государственного герба. Хотя он явился инициатором преобразования главного учреждения по составлению гербов, при нем долго не могли найти человека, способного выполнить в глобальном масштабе царскую волю: в Герольдии не было достаточно квалифицированного живописца, но самое главное – не хватало «ученого геральдика». Такового не было и в Российской Академии наук.

Изображение российского Государственного герба. 1-я пол. XIX в. Когда Герольдия попросила дать отзыв на Геральдический кодекс, составленный по ее просьбе «неким лицом», то Академия ответила отказом и порекомендовала привлечь к обсуждению проекта «искусного практического гербоведца, хорошо знакомого с существующими при нашей Герольдии правилами, обычаями и постановлениями, которого Академия не имеет в виду». Такого «гербоведца» нашли среди иностранцев, служивших в России. Бернгард (Борис Васильевич) Кёне появился в Петербурге в 1845 году. К этому времени, несмотря на свою молодость, он был известен в Европе как ученый-нумизмат, принимал участие в работе Берлинского нумизматического общества, издавал специальный журнал. Б. Кёне, безусловно, был образованным человеком: слушал лекции в Берлинском, где закончил курс по археологии, и Лейпцигском университетах. По протекции известного нумизмата и коллекционера Я. Я. Рейхеля он стал сотрудником Эрмитажа: 5 лет служил помощником начальника 1-го отделения Эрмитажа по части антиков и Минц-кабинета. Вместе с начальником 1-го отделения Эрмитажа Ф. А. Жилем, Я. Я. Рейхелем, известными учеными П. С. Савельевым, А. А. Куником, графом А. С. Уваровым и другими Б. Кёне явился основателем Археологическо-нумизматического общества, созданного в Петербурге в мае 1846 года.

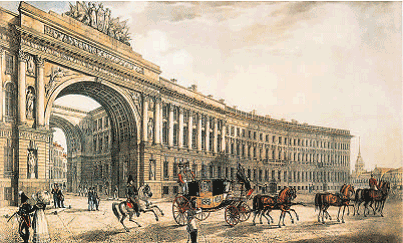

Петербург. Вид Главного штаба. 1822 г. Худ. К. Беггров В 1857 г. Б. Кёне занял должность управляющего в созданном Гербовом отделении Департамента герольдии. И к чести Б. Кёне надо сказать, что он выполнил задачи, возлагавшиеся на него правительственным постановлением об учреждении этой должности – в частности, собрал ценную библиотеку по нумизматике, геральдике, сфрагистике и генеалогии. Угодил Б. Кёне правительству и своей деятельностью по преобразованию территориальных гербов, о чем будет рассказано во второй главе. Однако деятельность Б. Кёне по упорядочению эмблем и украшений гербов российских городов не являлась его главным делом. Еще в июне 1856 года министр граф Адлерберг объявил ему волю царя по преобразованию прежде всего – Государственного герба. Особым комитетом при участии Б. Кёне императору Александру II была представлена на утверждение целая серия гербов. Они были одобрены монархом, и 11 апреля 1857 года подробное описание Государственного герба – Большого, Среднего и Малого и Государственной печати (соответственно) было опубликовано.

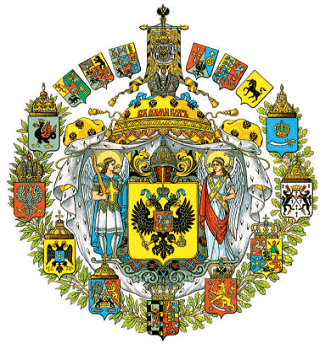

Портреты Александра I и Николая I, соединенные гербом

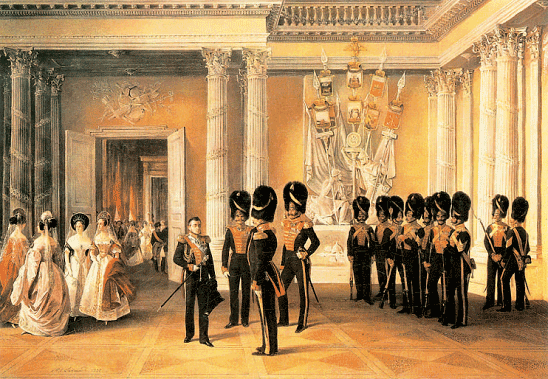

Гербовый зал Зимнего дворца. Худ. А. Ладюрнер. 1834 г. Описанию предшествовало обоснование необходимости внесения существенных корректив в главный символ Российской империи. В нем говорилось, что Государственный герб, «хотя в главных частях своих всегда одинаковый, должен в некоторых особых к нему принадлежностях соответствовать употребляемому в разных… актах титулу более или менее полному». В титуле русского монарха со времени первого описания Государственного герба (с 1667 года – правления царя Алексея Михайловича), гласит далее «обоснование», «сделаны многие дополнения и изменения, но сии перемены не были в новейших о том постановлениях указаны с надлежащею подробностью и равномерно не постановлено доселе твердых положительных правил о употреблении Государственной печати в разных оной видах». Одновременно с подробным описанием давались и рисунки новых гербов. С незначительными художественными изменениями (несколько иное расположение титульных гербов по окружности, орел с более густым оперением на крыльях и т. д.) Большой, Средний и Малый государственные гербы Российской империи были утверждены императором Александром III: первый – в 1882 году, два других – в 1883 году. Подробное описание Государственного герба (Большого, Среднего, Малого) имелось в «Своде Законов Российской империи» и других законодательных документах. Остановимся лишь на некоторых параграфах, описывающих Большой Государственный герб. § 1. «Российский Государственный герб есть в золотом щите черный двоеглавый орел, коронованный двумя Императорскими коронами, над которыми третия такая ж, в большом виде, корона с двумя развевающимися концами ленты ордена Святаго Апостола Андрея Первозваннаго. Государственный орел держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб Московский: в червленом с золотыми краями щите Святый Великомученик и Победоносец Георгий в серебряном вооружении и лазуревой приволоке (мантии), на серебряном, покрытом багряной тканью с золотой бахромою коне, поражающий золотого, с зелеными крыльями дракона, золотым, с осьмиконечным крестом на верху, копьем. Главный щит (с гербом Государственным) увенчан шлемом Святаго Великаго Князя Александра Невскаго. Намет черный с золотом. Вокруг щита цепь ордена Святаго Апостола Андрея Первозваннаго, по сторонам изображения Святых Архистратига Михаила и Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная Императорскою короною, усеянная Российскими двоеглавыми орлами и подложена горностаем. На ней червленая надпись: „С нами Бог!“. Над сенью возникающая Государственная хоругвь, с осьмиконечным на древке оной крестом. Полотно Государственной хоругви золотое; на ней изображение средняго Государственнаго герба, только без окружающих оный девяти щитов. § 2. Вокруг главнаго щита, щиты с гербами Царств и нижеозначенных Великих Княжеств».

Большой Государственный герб Российской империи, утвержденный Александром III в 1882 г. Далее следует описание гербов, начиная с геральдически правой стороны (слева от зрителя): герб Царства Казанского, герб Царства Астраханского, герб Царства Польского, герб Царства Сибирского, герб Царства Херсонеса Таврического, герб Царства Грузинского (четверочастный, с оконечностью и малым в середине щитком – гербом собственно Грузии; кроме него, в гербе Царства Грузинского находятся: герб Иверии, герб Карталинский, герб Кабардинских земель, герб Армении, а в оконечности – герб Черкасских и Горских князей), соединенные гербы Великих Княжеств в одном щите – Киевского, Владимирского, Новгородского, герб Великого Княжества Финляндского. Все гербовые щиты увенчаны коронами, хотя и обозначенными, как «принадлежащие им», но в большинстве случаев мифическими.

Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

|

|