|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Кларк Артур Чарльз :: Желязны Роджер :: Сименон Жорж Популярные книги:: The Boarding House :: По заданию преступного синдиката :: Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: «Фирма приключений» :: Созвездие Ворона :: Мертвые души :: Невеста поневоле |

Спокойствие не восстановленоModernLib.Net / Историческая проза / Куликов Геомар Георгиевич / Спокойствие не восстановлено - Чтение (стр. 6)

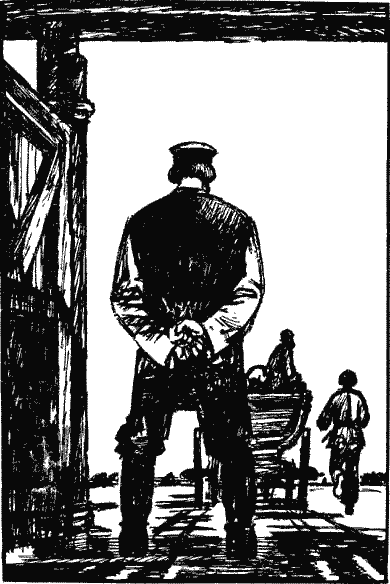

— Позвольте, позвольте! — кипятился Горюнов. — А как они работают, ваши крестьяне? — Как сто лет назад работали, так и сейчас — руками… — Я не о том. О продуктивности. Коли сами не согласитесь или мне не поверите, могу также привести одно наблюдение. Горюнов торопливо достал из кармана записную книжку, полистал и нашел нужное место: — Вот! Тоже писано не вчера. У меня помечено: извлечено из «Земледельческой газеты» за 1847 год. Статья принадлежит рязанскому помещику Кошелеву, личности известной. «Взгляните на барщинную работу. Придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается сколько возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно меньше, — ему не дело делать, а день убить…» Не так ли и у вас, господа? Горюнов победно оглядел Стабарина и отставного штабс-капитана. — Не так, сударь, — ответил Триворов. — У меня, к примеру, вовсе по-другому. Не медлят и не чешутся на моем поле холопы. Работают без холодка. В поте лица добывают хлеб свой насущный. И не подгоняю их. — Как вам это удается? — Никакой хитрости. Еще покойный мой батюшка, царство ему небесное, ввел урочное положение. Все, повторяю, очень просто. Задаю… не я, разумеется, — приказчик задает крестьянину урок: сделать сегодня то-то и то-то. Скосить, положим, лужок. Исполнил работу, хоть в полдня, — иди гуляй. Никто тебя не держит. Ну, а замешкался или поленился — не обессудь. Первые два раза — розги. Для них у меня Григорий. А на третий — под плеть. Есть на конюшне такой мастер по имени Мартын. Мужички его больше, чем меня, боятся! — Александр Львович рассмеялся. — Помилуйте, это же грубое насилие! — воскликнул Горюнов. — Можно на иных началах… — На каких? — А вот послушайте, что пишет далее Кошелев: «С этой работой сравнить теперь работу артельную, даже работу у хорошего подрядчика. Здесь все горит, материалов не наготовишься, времени проработают они меньше барщинного крестьянина, отдохнут они более него, но наделают вдвое, втрое. Отчего? Охота пуще неволи». Статья так и озаглавлена: «Добрая воля скорее неволи». При этих словах Стабарин и штабс-капитан переглянулись, и Александр Львович нахмурился. — Вы, молодой человек, — впервые он обратился так к Горюнову, — помещик, дворянин. В этом звании, кое даровал вам господь, следовало бы осмотрительнее употреблять слова: «воля» — «неволя» применительно к крепостному сословию. Беспортошные господа в Петербурге, у которых единой десятины земли нет и не было, могут себе позволить ими жонглировать. А вам негоже… — Именно так-с! — встрял до того молчавший Неделин. — Им терять нечего. А вы изволите рубить сук, на котором восседаете-с. — Позвольте, но сам государь… — смутился Горюнов. — Государь тут ни при чем, — твердо парировал штабс-капитан. — Мудрствуют чиновники-сановники, что его окружают. Поверьте мне, старику, крепостные ни в какой воле не нуждаются! Мужик что дитя. Не пороть его, работу вовсе бросит. Будет сидеть с утра до ночи в кабаке. Все с себя спустит. Уж я их знаю довольно. Горюнов оторопело перевел взгляд с одного из своих собеседников на другого. — Но помилуйте, они бунтуют… — Не сами, сударь, их социалисты подбивают. — И английские шпионы… Они-с… — заговорщически добавил Неделин. — Да, молодой человек, — назидательно вступил Стабарин, — вы в Петербурге далеки от настоящей России. Слушаете неизвестно кого. А мужичок-то не хочет вашей воли. Не желает, и весь разговор. Вот, к примеру, крепостной малый, — Стабарин неожиданно обернулся к Гошке, жадно слушавшему спор. — Сыт, обут, одет, извините, не хуже иного… — Стабарин покосился на студента, — гм… городского жителя. Захочет ли он уйти от меня? Нужна ли ему ваша пресловутая воля? Спросите, спросите! Не стесняйтесь! Ну, — уже непосредственно Гошке, — ответь барину: худо ли тебе у меня? Хочешь ли ты на волю? Стабарин поглядел на Горюнова. Выкушаешь, мол, сейчас, поборник крестьянской вольности.  Все, кто сидел за столом, в том числе дамы, заинтересованные таким поворотом спора, смотрели на Гошку. Не буря — шквал чувств и мыслей обуревали Гошку. Он понимал, конечно, чего от него ждут. Чтобы низко поклонился и произнес проникновенно: «Сохрани господь, барин! Какая воля? Да на что она нам? Пропадем без твоей отеческой заботы и ласки! Сгнием!» И вдруг почувствовал Гошка, что не может так ответить. Не имеет права. Ибо говорить сейчас будет не только от своего имени, а от имени всех живых и мертвых крепостных России, травленных, битых, мученных, оплеванных, превращенных в бессловесную скотину, доведенных до последней границы терпения. Он выпрямился, расправил грудь и вдохнул глубоко в легкие воздух: — Кто же между хомутом и волей выберет себе хомут? Разве что полный дурак. Увидев, как округлились Стабариновы глаза и замерли в безмолвном оцепенении остальные, добавил: — Коли б не желали воли, так, пожалуй, не было бы ни Степана Разина, ни Пугачева. А ведь были же… — Вон, мерзавец! К Мартыну! Запорю насмерть! — заревел, багровый от гнева, Александр Львович и рванулся с кресла к Гошке. — Остановитесь! Не делайте сейчас того, о чем потом будете жалеть! — внезапно вырос перед ним студент. Мгновение казалось, что Стабарин отшвырнет его с дороги. Но, видимо, одумавшись, круто повернулся и скрылся в комнатах, буркнув на ходу: — Прошу извинить… Гошка, ни на кого не глядя, спустился по ступенькам с веранды. На полпути к столярке — откуда только взялся! — Упырь. — Пошли! — приказал коротко. Гошка безмолвно повиновался. На конюшне царил полумрак, пахло лошадиным потом и навозом. Со света Гошка не сразу увидел Мартына. Когда разглядел, понял: пьян. А было доподлинно известно на самом горчайшем опыте: и так Мартын лют, а пьяный — зверь. — Барин велел, чтобы все как следует было… — Упырь стал в дверях, ожидая исполнения барской воли. Мартын, черный, косматый, поднялся с чурбана: — Уходи! Ступай отсюда! — Велено… — начал было Упырь. — Изыди, — ощерился по-волчьи Мартын. — Аль от баринова гнева заговоренный? — поднял плеть. Упырь медленно, нехотя покинул свой пост. Ах, в худую пору Гошка попал к Мартыну. Неизвестно, отчего был тот не только пьян, но и не в себе от едва сдерживаемой ярости. — Ну, касатик, располагайся… — хрипнул. — Кстати ты мне достался. Отведу душу. Изделаю в лучшем виде. Век будешь помнить! — Изделай, кат! Изделай! — со злобой огрызнулся Гошка. — Может, и по твоей поганой шкуре чья нито плеть пройдется! — Чаво?! — оторопел Мартын. — Чаво сказал?! — «Чаво» слышал! — с ненавистью передразнил Гошка. — Пес вонючий, барский! — Да ты, похоже, очумел, малый?! — будто даже протрезвел Мартын. И было от чего. Все, кто ступал в его конюшенную вотчину, слезно умоляли: «Не замай, Мартынушка… Смилуйся, Христа ради…» — Жить надоело? Я ведь насмерть забью! — Бей, сволочь! — Гошка, не дожидаясь приказа, скинул с себя одежонку. Мартын покрутил головой: — Ну, парень, не обессудь. Сам напросился. За язык не тянул. Ложись! Нестерпимой болью впились в тело веревки, Гошка заскрипел зубами. — Погодь, это еще цветики… Сейчас ягодки будут… Со свистом вдохнул воздух Мартын. Гошка сжался. Зажмурился. Понял: не уйти живым. Скверно сделалось. Тоскливо и пусто на душе. Взвилась плеть — а удара не было. — Не могу… Враз убью. С одного удара… Дай охолону малость. Мартын плюхнулся на обрубок и трясущимися руками принялся сворачивать цигарку. И тут Гошка заплакал. Слезы покатились сами собой. Как ни пытался Гошка удержать их — не мог. Сперва плакал молча, потом, всхлипывая и подвывая, и, наконец, в голос, горько, отчаянно, безнадежно. Обессилев от слез, услышал голос Мартына. — Ишь, крепок, а разобрало. Морду-то оботри! — И, сообразив, что со связанными руками и ногами этого не сделаешь, добавил: — Погодь, отвяжу… Гошка голый сел на лавку, всхлипнул еще несколько раз и утерся рубахой.  Мартын сутулился на чурбане, в одной руке цигарка, в другой — плеть. — За что тебя? Гошка, осушив слезы рубахой, сбивчиво рассказал. Выслушав, Мартын присвистнул: — Так и ответил барину? Гошка шмыгнул носом: — В точности так. — Силен мужик! Понятно, отчего мне пожалован. Мартын опять покрутил головой — должно быть, такая была привычка. — Как зовут? Гошка ответил. — Егор, стало быть, по-нашему. Ну, коли послан, делать неча. Ложись, Егор. Гошка покорно, опустошенный и почти безразличный к своей участи, лег на лавку. Мартын снова накинул веревки и затянул, но много легче, чем первый раз. Гошку не тронула палаческая милость. — Теперь кричи громче. Ори во всю силу. Чтоб людям было слышно — дело исполняем, не прохлаждаемся. — Я, когда бьют, кричать не приучен. — Э, касатик, то дело поправимое… Свистнула плеть, и заорал благим матом Гошка. — То-то… Плеть снова со свистом опустилась. Но теперь не на Гошку, а над самой его головой на скамью. — Ори, — велел Мартын. — Не то еще помогу. Гошку уговаривать не пришлось. После очередного удара плетью по скамье завопил дурным голосом: — Дяденька, не надо… — Совсем другая песня… По окончании мнимой экзекуции Мартын провел несколько раз чем-то поперек Гошкиной спины, отчего ее жигануло, точно крапивой. — Теперича изобрази, будто сильно битый, на ногах не стоишь. Видал, какие от меня выходят? — Как не видать! — И ни одной душе ни звука. У меня шкура тоже не казенная. Дед с отставным солдатом томились возле конюшни. Уложив Гошку на старую солдатскую шинель, понесли в столярку. — Ишь, как исполосовал, изверг… — накладывая примочки, бормотал Прохор. — Креста на нем нету. — Ты попробуй уснуть, — продолжал Прохор. — Легче будет. По себе знаю. Гошке хотелось побыть одному, неловко было перед дедом и Прохором. К его великому облегчению, оба ушли — дела ждали. Едва дед с Прохором вышли из столярки, стукнула дверь — на пороге — студент. Прошел, опустился на лежанку рядом с Гошкой. Спросил: — Живой? — Живой… — Уже хорошо. А я заглянул к тебе, чтобы передать привет. От кого бы ты думал? Гошка пожал плечами. — От Санто Серафино, — студент сделал паузу и с полуулыбкой добавил: — А точнее, от его хозяек. — Правда?! — Гошка рывком сел на лавку, позабыв про Мартыновы наставления. Сколько раз в Никольском и по дороге к нему вспоминал и нечаянную встречу на Сухаревке, и старенький дом в Арбатском переулке, и, разумеется, Соню. Эх, Соня… В полной уверенности, однако, пребывал, что о нем давным-давно забыли. И вот тебе на! Сидит рядом, опершись руками о колени, в высшей степени симпатичный ему студент и, посмеиваясь, передает привет от Санто Серафино. — Как они там? — Да ничего. Просили сообщить о тебе. Я одно письмо отправил. Рассказал о твоей усердной службе при Александре Львовиче. Гошка потупился. — А теперь, похоже, придется писать другое. — А как вы сюда попали? — Ты же сам оставил адрес. — Вы из-за меня… — Ну, не совсем, положим. Триворовы искали репетитора для Николеньки. А я — уроки. Мне, в общем, было безразлично, куда ехать. Постой, — сам себя перебил студент. — Об этом еще наговоримся. Как ты? Очень больно? — Не… — убедившись, что поблизости никого нет, понизил голос Гошка. — Почти совсем не больно. — Но о Мартыне рассказывают страшные истории. Гошка еще раз огляделся: — Чудно получилось… И поведал студенту обо всем, что произошло в конюшне. Студент выслушал Гошку с чрезвычайным вниманием. Как видно, происшедшее его очень заинтересовало. — Крайне любопытно! — сказал он по окончании Гошкиного повествования. — И симптоматично. — Что? — не понял Гошка. Но студент, казалось, не слышал, погруженный в свои мысли. — Это надо будет иметь в виду, — сказал задумчиво. Глава 11 БАРЕ — ВОТ БЕДА! Мартын пришел на другое утро после происшествия трезвый, угрюмый. — Штоб семь ден наружу не высовывал носа. Понял? Блажь на меня нашла вчерась. А ее, блажь-от, баре могут себе позволить. Мужик — нет. Так что гляди. Подведешь — пеняй на себя. И вышел, громко стукнув дверью. Гошка внял всей серьезности предупреждения. Потому ни деду, ни Прохору не открыл тайны. Он прислушивался к каждому звуку, доносившемуся снаружи, и при каждом подозрительном кидался на лежанку животом вниз. Делал вид, что от боли не может повернуться на спину. Очень и не приходилось притворяться. Один-единственный удар, который получил для острастки и который был, по Мартыновой мерке, шутейным, ой, как давал себя знать! «Что было бы, — думал про себя Гошка, — отпусти Мартын полностью назначенное Стабарином наказание?» Мурашки начинали бегать по телу при одной мысли о том, чего он чудом избежал. Студента, как только тот заглянул, попросил: — Вы правду про Мартына никому не говорите. Приходил, упреждал и грозил… — На этот счет можешь не беспокоиться, — заверил студент. — Что другое, молчать я, кажется, научился. А ты, брат, много любопытней, чем показался мне поначалу, когда усердствовал при Триворове. Теперь понимаю, почему на тебя обратили внимание Гударевы. Гошке приятно было упоминание о московских знакомых, но второй раз за короткое время студент укорял службой у Стабарина. — Насчет Александра Львовича вы зря, — сказал с обидой, — я ведь крепостной, холоп. Все одно, что скотина или какой-нибудь римский раб. Поглядел бы, что вы бы на моем месте сделали… И снова студент с интересом посмотрел на Гошу: — Это, брат, и впрямь коварный вопрос. На восьмой день Гошкиного заточения в столярку вошел хмурый незнакомый мужик с кнутом в руке. Гошка даже не успел плюхнуться на скамью. — Айда! — Куда? — На кудыкину гору. Гошка обозлился. — Больной я! — В Каменке вылечат. Там дохтор знатный. В Каменку! Много слышал Гошка про нее. И ничего хорошего. Вроде как Сибирь здешняя, куда отправляют в ссылку иль на каторгу. Мужик широко и размашисто зашагал впереди. Гошка едва поспевал следом. На заднем дворе подле лошади, запряженной в телегу, стоял Упырь. — Все понял? Мужик поклонился. — В лучшем виде справлю. Не сумлевайся, Трофимыч. — Поезжай. Мужик вывел лошадь под уздцы на дорогу. Бочком вспрыгнул на телегу. — Но, пошла! — дернул вожжи. Гошка последний раз оглянулся на усадьбу. Золотилась маковка церкви. Сквозь зеленую листву виднелся барский дом. Темнела, наполовину скрытая кустами, конюшня. И в воротах в красной рубахе и добротных сапогах, по-хозяйски крепко, чуть расставив ноги и заложив руки за спину, — Упырь. Пегие голова и борода, красная морда и безжизненные, как у мертвеца, глаза.  «Господи! Хоть от него-то подалее!» — даже испытывая некоторое облегчение, подумал Гошка. И, догнав лошадь, взобрался на телегу. — Куды? — обернулся мужик. — А ну, слазь! Ишо будешь у меня животную томить. Не барин — дойдешь пешком… Гошка на мгновение замешкался, и мужик резко и больно, как скотину, которая идет не туда, куда надо, хлестанул его кнутом. — Пошел отседа! Гошка поспешно спрыгнул с телеги. — Чего дерешься? Мужик не обернулся на Гошкины слова. То ли не слышал, то ли не счел нужным. — Ну, веселей! — дернул еще раз вожжи и пустил лошадь рысцой. Что поделаешь? Потрусил за телегой и Гошка. «Хорошенькое начало!» — подумал про себя. Однако того, что ожидало его в Каменке, он, при всем своем богатом воображении, ни предвидеть, ни предположить не мог. Верст пять отделяло Каменку от Никольского. Поначалу он не обратил внимания на фигуру, стоявшую в воротах хозяйственного двора. Но, по мере приближения к ним, Гошку стал охватывать не страх — ужас. Все отчетливее он видел: в воротах стоит… Упырь. Ошибиться было невозможно! Сивые, словно присыпанные солью, голова и борода, красная рубаха, чуть расставленные ноги в крепких сапогах, руки назад. И все тот же мертвенный, пустой взгляд, устремленный в пространство. Гошкины ноги вдруг отяжелели и перестали слушаться. Нечистая сила! — Эй, чего рот разинул! — прикрикнул мужик. — Поспешай! Не то… — пригрозил кнутом. И тут Гошка с еще большим ужасом понял: «Нет, никакое не виденье стоит в воротах, а самый настоящий, живой, во плоти и крови, Упырь. Как? Каким образом?! Дорога одна, прямая, бежит по полям и лугам. Ни спрятаться, ни объехать. Не по воздуху же он перелетел, обернувшись черной птицей?» А между тем, как ни дико было такое предположение, иного Гошка придумать не мог. Возница, поравнявшись с Упырем, придержал лошадь, спрыгнул с телеги и, снявши шапку, поклонился: — Прибыли, Трофимыч. Куды мальца прикажешь? — К Митьковым на постой. — Слушаюсь, — мужик поклонился и надел шапку. — Все справлю, как велел… Словно в кошмарном сне! Обогнули усадьбу, парк, Гошка спросил возницу, без особой надежды на ответ: — Откуда он тут? Мужик головы не повернул. На Каменке лежала еще более тяжелая печать времени и одряхления. Господский дом заколочен и, похоже, необитаем. Сад и парк — запущены. Особенно гнетущее впечатление производила сама деревня. Изба Митьковых стояла у дальней околицы, низенькая, ветхая, вросшая почти до самой крыши в землю. За покосившимся плетнем — огород. Два яблоневых дерева и слива. Пяток ягодных кустарников. Все, как на ладошке, видно с улицы. — Эй, есть кто живой? — крикнул Гошкин провожатый и постучал кнутовищем в окошко. Полное молчание было ему ответом. — Скажешь, староста на постой определил! Мужик вернулся к лошади. — Но, пошла! Полуденное солнце стояло высоко. Жаворонки вились в голубом небе. Остро пахло цветами, землей, навозом. Бурьян дружно стоял вдоль улицы, крепкий, буйный. Пчелы перелетали с цветка на цветок. Мягко жужжали тяжелые шмели. Звонко и назойливо — мухи. Воробьи барахтались в пыли посреди улицы. Что-то выискивали и деловито клевали куры. Прокричал петух. Тявкнула собака. И — ни единой человеческой души. Точно вымерла деревенька. Словно развалюха-изба и все окружающие жили без людей. Одни. Сами по себе. Захотелось пить. Колодец остался в начале улицы. Гошка толкнул дверь избы, авось найдется ковшик воды. Дверь пропустила его неохотно, и, едва переступил порог, захлопнулась, толкнув в спину. Густой душный полумрак стоял в избе. Когда предметы стали понемногу выступать из темноты, обнаружилось, что половину избы занимает печь. А на печи сидит кто-то. Лицо маленькое, сморщенное, точно гнилое яблоко. Волосы и бороденка топорщатся легким пухом. Рот ввалился. Глубоко посаженные водянистые глаза смотрят остро и внимательно. Гошка оцепенело уставился на странное существо. То, в свою очередь, на Гошку. — Ты откудова? — спросил дребезжащий тенорок. Гошка понял: никакое это не чудище, а обыкновенный старик, который доживает свой век на печке. — Из Никольского. А раньше жили в Москве. — Ишь ты! — бойко откликнулся дед. — А я, как родился тута, так и помру. Далее Никольского нигде не бывал… — Попить, дедушка, где бы? — Водица есть, — оживился старик. — За печкой кадушка. И мне испить подай. Я с печки, почитай, не слезаю. Вода в кадке была теплая и оттого невкусная. Гошка пожалел, что поленился идти к колодцу. Старик пил с жадностью. Вода булькала у него в горле, текла по бороде. — Руки плохо слушаются, — пожаловался, пошевелил беззубым ртом и уставился повлажневшими глазами. — Ты почто к нам? Поди, чего натворил? Сюда по своей воле никто не идет. — Барина обидел. — Какова? Старого или молодого? — Старого, — ожидая осуждения, признался Гошка. — Барина обидеть не грех, — убежденно сказал старик. — Он сам других пуще всех обижает. У Гошки из ума не шел Упырь, неведомым образом переместившийся из Никольского в Каменку, и он осторожно спросил: — Деда, приказчик у вас тут часто бывает? — Это Упырь, что ли? А куда он денется? Поколебавшись, Гошка снова закинул удочку: — Чудно. Из Никольского выехали — он там, сюда приехали — он тут… — Ишь, нечистая сила! Завсегда он этак людей смущает! — Ехали напрямую, и не обгонял вроде… — А ему, антихристу, и не надо. Он и так все может… Видя Гошкино недоумение, старик словоохотливо принялся рассказывать: — Вишь ты, что тут произошло. Было их два брата: Никита и Харитон. Близняки, значит. А мать ихняя — ведьма. Бабы видали: то черной кошкой обернется, то курицей, а то — сквозь трубу на помеле — шабашить. Дак, про что я… Ага, стало быть, как родила их — глядь, оба на одно лицо. Соседи ей — ладно, мол, дитяти малые повсюду схожи. Стали возрастать — все дивятся: ровно два пятака одинакие. Хошь так, хошь этак крути — не разберешь. Были ребятишками — шутковали над людьми. А пошли на господскую службу — зачали свое сходство там спользовать. Ух, и злыдни стали, громадной вредности мужики. Одно слово — барские псы. Дак и то еще не все… — старик понизил голос. — Бают, будто один из них помер. Да вдруг почему-то как живой сделался. И вот сколько их теперь: один или два, а коли два, который из них живой, а который мертвец — никому из людей знать не дано… Перед Гошкой всплыл мертвенный взгляд Упыря — зубы сами собой залязгали. Похоже, небылицы плетет дед, а там кто знает. Дедов сын Иван с женой Марьей вернулись поздно, долгий день истек, солнце село. Ввалились в избу усталые. У Ивана на руках мальчонка двух с половиной лет, у Марьи — дочка, годик исполнился. На Гошку воззрились с удивлением: — Ты чей? Гошка, испытывая крайнюю неловкость, объяснил, избегая подробностей: прислан, мол, в наказанье на постой. Марья, тощая и издерганная, взорвалась: — Тебе наказанье — провинился. А нам за что? За какие грехи кормить лишний рот? Муж оборвал: — Чего орешь? Он-то, поди, не по своей воле. Дед, шамкая беззубым ртом — ему подали на печь миску, — тоже осудил невестку: — Человек без пищи не может жить. А мы, слава тебе господи, покудова не голодаем. Оно, конечно, хлеб с лебедой, а все есть. И, обрадованный новому слушателю, продолжал: — Жить можно бы. Лошадка имеется. Коровка. Землица-кормилица. Оно б на всех хватило. И детишки не мерли бы. Да ведь — баре. Вот в чем загвоздка. Баре — вот беда! Ты прежде своей полоски аль отведенного лужка отработай на господских. Да кабы мера какая была. Нету ее. Сказано по закону: три дня на барина. А он чего делает? Урок задает — неделю не справишь. А на себя когда работать? Окромя того, яиц и птицу, масла дай. Полотна натки. Извозные повинности сполни. И нет тому конца и краю… Несколько прояснилась история с Упырем. Как понял Гошка из рассказа Ивана, их и впрямь было два брата-близнеца, поразительно похожих друг на друга, чем они и пользовались. Верно было и то, что один из них болел, чуть не умер. Днями спустя Гошка сам понял, откуда шли страсти про Упырей. Стоило присесть, чтобы перевести дух, — Упырь тут как тут. К речке подашься ополоснуть разгоряченное лицо и испить водицы, глядь, из-за кустов — красная рубаха и мертвенные рыбьи глаза. Умом понимал: два брата всего, два барских пса. А сердце замирало от страха. Задним числом вспоминал, что еще в Москве дед говорил о приказчиковом брате, и в Никольском была о нем речь. Однако такого Гошка не мог вообразить. В первый же день Гошкиного пребывания в Каменке в избу полезли соседи, старые и малые, поглазеть на новое диво — холопа, который осмелился высказать Стабарину правду про крестьянскую волю и пострадал за это. Его принялись расспрашивать — все-таки недавно из Москвы, а та ближе к Питеру — столице, где живет государь и все его сановники-чиновники, — что слышно про крестьянскую волю. Гошке такое внимание льстило, хотя и смущен был изрядно, ибо понял, что в Москве, подле Сухаревки, поразительно мало интересовался судьбой сословия, к которому принадлежал от рождения. Мужики быстро раскусили, что ничего нового от него не вызнать. Потому — в который раз! — сами стали толковать про нынешнее положение и про то, что их вскорости ждет. И в волю, которую им вот-вот дарует царь-батюшка Лександр Николаевич, и в землю, которая теперь станет ихняя, крестьянская, — свято верили. Степенный митьковский сосед обстоятельно рассуждал: — Наши прадеды в здешних местах когда поселились? Сказывают, при царе Иване Васильевиче, прозываемом Грозным. Тому более трехсот годов будет. И всю нынешнюю землю тогда мы же пахали, были казенными. И отдали нас с землицей барам Триворовым при царе Павле Петровиче, а тому будет не более шести десятков лет. Кому землица-то с барской запашкой отойдет, спрашиваю? Да, каждый дурак скажет: нам и отойдет. Может, барам при усадьбах чего оставят — на том пущай великое спасибо царю скажут. Утверждались мужики в таком мнении. И не поворачивался у Гошки язык рассказать, что думают об этом в господском доме. Длинен летний день, не чета осеннему или зимнему, а не успеет мужик оглянуться — нет его. Заря с зарею сходятся. В Каменке барские огороды. Господский летний стол и зимние припасы — отсюда. Трудов и забот с огородами — сверх всякой меры. Осенью навоз вывези, подкорми землицу. Весной ее подыми и разрыхли, что положено — посей; иное — высади рассадой. И не зевай, прополи вовремя. Да не один раз. Лезут сорняки — пырей, молочай, лебеда, повитель — пуще чем на дрожжах, на удобренной благодатной почве. Не вырвать с корнем — забьют все. Баб — на прополку. Гошку с ними. И наравне со всеми — урок. Солнце печет затылок, ломит спину, сорняки режут руки. Бабы, девки и даже девчонки моложе его возрастом давным-давно закончили по грядке, а он едва одолел половину. Жардармом в юбке над ним Упырева жена Марфа: — Ты что, поганец, делаешь? Нешто так полют? Погляди на свою работу! И верно, после баб — ни единой травинки, а после него хоть заново иди: где вырвал с корнем, где оборвал верхушку, а где и так оставил. Вернулся Гошка в избу позже всех. Есть не стал. Свалился, точно неживой, на солому, постланную в сенцах. И так каждый день. Дождливое и теплое выдалось лето, с ослепительными блесткими молниями и резкими, трескучими над самой головой громами. Ливни стояли стенами. И рос оттого проклятущий сорняк невиданно. Барские огороды и ягодники велики. Тут тебе и огурцы, и морковь, и свекла, и капуста, и салаты, и шпинаты, и спаржа и клубника — чего только нет. И уроком всем, уроком. Бабы роптали: — Когда свои огороды обихаживать? Разве ночью? Стали — после долгих Марьиных просьб и причитаний — давать на Гошку харч от господ. Но что за харч? Смех сказать! Кабы не Митьковы — ноги протянул. Где там работать от темна до темна!  И все же не поспевал за женщинами Гошка да и полол хуже, хоть и выбивался из последних сил. Не было их сноровки и выносливости. Скверно бы ему пришлось, не миновать розог и плетей. Спасибо, нашлась добрая душа: хиленький, щуплый старичок из господских огородников, Федул. Банным листом прилип к Марфе: — Отдай молодца. Мне мужицкие руки надобны, а он промеж бабьих подолов путается. Сначала сопротивлялась Марфа. Однако отпустила и сама, видать, была довольна, что отделалась Гошкой вместо взрослого работника. Лето набирало силу. С каждым днем прибавлялось хлопот. Зацвели травы — началась сенокосная страда. Баб и девок, почитай, всех — ворошить сено. На лугах подчас и ночевали. Скорее бы сбросить барское да взяться за свое! Наползла, откуда ни возьмись, туча. Сверкнула молния, одна, другая, третья. Покатился гром. И хлынул дождь! А он не в пору, ох, как во вред сейчас! В ближайшее воскресенье — Упыревы гонцы по дворам: — Всеобщий сгон! Всеобщий сгон! И возле конторы в железяку: Бам! Бам! Бам! У мужиков желваки по скулам. Бабы в крик: — Сколь можно на господ?! Себе когда?! А возле конторы: Бам! Бам! Бам! Упыревы вестники: — Всеобщий сгон! Всеобщий сгон! Все знают: надо идти. У Стабарина порядок строг: не явился на всеобщий сгон — сразу под плеть. Снова звенят косы. Шелестит сено. И коли прежде смех слышался и песня озорная, тут — все молчком. Не со злостью — со злобой косят. Кажись, не траву барскую под корень срезают острой косой, а, прости господи, самих бар… И того гляди, орудие крестьянского труда обернется оружием. Упыри господский интерес блюдут. — Давай! Давай! — ходит с плетью каменский Упырь. И переборщили. Что тому причиной? Лето ли трудное? Близкая ли воля? Или и впрямь к концу пришло мужицкое терпение? А может, все вместе. Только объявили Упыревы скороходы всеобщий сгон на жатву — Каменка на барщину не пошла. Было это делом неслыханным. Старики такого не помнили. И тут Каменка стала свидетелем другого невиданного зрелища. Прямо на мужицких хлебах, словно посланцы самого сатаны, — сразу два Упыря. Верхами. Бок о бок. На одинаковых каурых жеребцах. Ровно два уха или глаза с одного лица — не различишь. Не только бабы, мужики испугались. Кто послабее духом, кинулись бежать. Однако проку и от этого жуткого видения не вышло. Видать, кончилась длинная-предлинная веревочка мужицкого терпения. — Ну, глядите, мужики! — пригрозил один из Упырей. — Худо будет! И все в Каменке понимали: это не пустая угроза. Действительно будет худо. По вине, какой доселе не бывало. Глава 12 ПРИСТУПАЙ, МАРТЫШКА! Утром в понедельник Каменка опять не вышла на барщину. С яростным отчаянием обихаживали мужики и бабы свои поля и огороды, до того пребывавшие в горьком запустении. «День, да наш, а за семь бед все ответ один», — решили мужики. Впрочем, и они и бабы поминутно оглядывались на дорогу, ведущую от Никольского. Ожидали, когда пожалуют незваные гости — хозяева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |

|||||||