Века и воды

ModernLib.Net / История / Кондратов Александр Михайлович / Века и воды - Чтение

(стр. 2)

|

Автор:

|

Кондратов Александр Михайлович |

|

Жанр:

|

История |

|

-

Читать книгу полностью

(394 Кб)

- Скачать в формате fb2

(5,00 Мб)

- Скачать в формате doc

(158 Кб)

- Скачать в формате txt

(152 Кб)

- Скачать в формате html

(5,00 Мб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

|

|

Роберт Маркс 1966—68 гг

Позже экспедиция Линка обнаружила артиллерийские снаряды, различную утварь, реи судов, заржавевшее ружье и пушки. Через несколько недель работ американцы завершили свою программу. Ведь целью их была разведка, а не многолетние тщательные изыскания «подводных Помпеи». В 1965 году правительство Ямайки объявляет, что с января следующего года оно начнет широкие работы по раскопкам затонувшего Порт-Ройяла. Руководить ими будет известный археолог-подводник Роберт Маркс. Первая задача, которую поставили перед собой археологи: составить подробную карту «пиратского Вавилона». Ведь экспедиция Эдвина Линка наметила лишь приблизительные контуры затонувшего города. Теперь предстояло составить его подробный план. Работа оказалась очень трудоемкой. Составление карты только одной части города, прямоугольника, размером 70?100 метров, в том районе Порт-Ройяла, где находились рыбный и мясной рынки, тюрьма, лавки ремесленников и несколько частных домов, заняло почти полгода!

Монеты, найденные на месте гибели испанского судна, затонувшего в 1628 году около Фрипорта (Багамские острова).

Линк пользовался эхолотом. В распоряжении Маркса были приборы, позволяющие делать более детальные замеры. Длинный щуп помогал находить стены и другие сооружения из камня. А металлические предметы указывал специальный детектор, чутко реагировавший на присутствие металла в воде. В семь часов утра 1 мая 1966 года начались раскопки. Шли они примерно в сорока метрах от берега. Сначала был снят слой ила и других осадков. Толщина его оказалась тридцать сантиметров. На поверхность было поднято множество глиняных трубок, обломков глиняной посуды и старинных бутылок, имеющих форму луковицы. Затем археологи-подводники обнаружили развалины стен. Во время их раскопок нашли оловянные ложки, оловянные тарелки, блюдо и сосуд, также из олова. А поблизости были открыты руины еще нескольких таких же стен и балки. Ясно, что ученые натолкнулись на затопленный дом. Но, как известно, таких домов в Порт-Ройяле было около двух тысяч, и девять десятых из них поглотила вода. Определить, чей дом обнаружен, казалось бы, невозможно. И все-таки это удалось сделать! На двух оловянных тарелках и двух ложках, найденных при раскопках, можно было различить буквы «Р. К». Очевидно, это инициалы владельца. «Сверяясь с картой старого Порт-Ройяла, я обнаружил, что некий Ричард Коллинз владел недвижимой собственностью в двух шагах от того места, где мы нашли оловянную посуду, — пишет Роберт Маркс. — Он, должно быть, или сам имел таверну, или отдавал часть своей земли в аренду кому-то, кто держал таверну. Вокруг дома мы нашли некоторое количество бутылок в форме луковицы, керамические пивные кружки, разбитые винные стаканы и свыше пятисот курительных трубок. Питейная утварь могла принадлежать пьянице, у которого была куча друзей, но глиняные трубки говорили о другом. Ни у кого не могло быть их

так много!Многие из этих трубок были обкурены, так что они не могли быть из запасов торговца трубками. Наиболее вероятным объяснением была таверна: в те дни мужчина держал свою любимую трубку в каждой из своих любимых таверн».

Золотой крест, украшенный изумрудами, и многоугольные монеты достоинством 8 реалов, поднятые с галеона «Сан-Хосе».

Определить, что затонувший дом был таверной Ричарда Коллинза, помогла счастливая случайность — инициалы на тарелках и ложках, полтысячи трубок, подробная карта, указывающая координаты дома. Кому принадлежали два других дома, открытых археологами в ходе дальнейших работ под водой, определить не удалось. Зато эти дома, в отличие от таверны Коллинза, были целыми, не развалившимися. В одном из них Роберт Маркс нашел круглый предмет, покрытый толстенным слоем кораллов. Коралловый нарост удалили, и обнаружили, что он покрывал наручные часы, при чем прекрасно сохранившиеся. Циферблат их блестел, точно зеркало, название фирмы — «Гиббс» — и место производства — Лондон — были видны очень четко. Казалось, что часы только что доставлены из мастерской, где их изготовили, а не пролежали около трех столетий на дне морском. Одной из самых интересных находок, сделанных в руинах Порт-Ройяла, были обломки… корабля. Каким образом он оказался среди погибшего города? Ответить на этот вопрос нетрудно, если вспомнить, как погиб «пиратский Вавилон». Гигантская волна, хлынувшая на город, увлекла за собой десятки судов, стоявших в гавани, перевернула и потопила их. Корабли погибли на «суше», за несколько минут ставшей дном морским. Сначала, между обломками зданий, археологи обнаружили тысячи «корабельных» предметов: пластыри для заделки пробоин в корпусе судна, железные гвозди и инструменты конопатчика, латунные детали, медную проволоку. Потом был найден киль и шпангоуты корабля. Водоизмещение судна должно было быть, судя по его размерам, около трехсот тонн, а калибр орудия, найденного рядом, говорил о том, что корабль был военным. Археологи послали запрос в Британское адмиралтейство: какие военные суда погибли во время катастрофы 7 июня 1692 года? Ответ был краток: из военных судов ко дну пошел корабль под названием «Свои». Водоизмещение его — 305 тонн, длина — 25 метров. Все эти данные в точности соответствовали размерам и водоизмещению судна, найденного в руинах Порт-Ройяла. Сомнений быть не могло: затонувшее судно — это «Свои»! И еще одну загадку, связанную с затонувшими кораблями, удалось решить археологам-подводникам экспедиции Роберта Маркса. Один из ее участников обнаружил четыре старинных испанских серебряных доллара. На них было ясно видно отчеканенное изображение. Обычно, пробыв долгое время под водой, монеты окисляются и даже после тщательной чистки изображение на них можно различить с трудом. Вскоре ученые нашли несколько десятков, а затем даже сотни монет. И все монеты были в превосходной сохранности. Почему? Ответ дали найденные поблизости остатки сундука. В течение столетий сундук защищал монеты от окисления. Но сам сундук породил новую загадку. На его замочной скважине имелась пластинка с изображением герба испанской короны. Каким образом оказалось серебро испанской казны в Порт-Ройяле, принадлежащем Англии? Добыча пиратов? Но ведь они обычно делили награбленное, а тут целый опечатанный сундук… Решение этой загадки принесли не раскопки под водой, а «раскопки» в архивах. Оказалось, что в 1690 году, за два года до катастрофы, погубившей «пиратский Вавилон», неподалеку от острова Ямайки потерпели крушение три испанских галеона, имевшие на борту груз серебра. Ныряльщики и рыбаки Порт-Ройяла подняли сокровища со дна. А затем город затонул, и серебро, спасенное жителями Порт-Ройяла, вновь оказалось на дне морском… чтобы во второй раз быть поднятым на поверхность, но на сей раз уже не искателями затонувших сокровищ, а настоящими археологами-подводниками.

Пиастры — монеты чеканки XVII столетия. Их чаше всего находят в трюмах затонувших кораблей той эпохи.

Беды и опасности

Впрочем, слух о том, что ученые нашли сокровища, с быстротой молнии разнесся сначала по Кингстону, а вслед за тем по всему острову. Стоимость находки, как это часто бывает, людская молва увеличила десятикратно и стократно. Говорили о миллионах долларов, лежащих на дне… Сотни охотников за сокровищами появились в районе подводно-археологических исследований. Раскопки пришлось прекратить на несколько недель, пока полиция не разогнала непрошенных конкурентов.

Работа пошла своим чередом… И вновь экспедиция Роберта Маркса находит сокровища: несколько тысяч испанских серебряных монет, золотые кольца и запонки, детали больших стенных часов. Самой ценной находкой оказалась статуэтка из китайского фарфора. Она изображала женщину с ребенком на руках — скульптурное изображение древнекитайской богини плодородия и материнства.

«И опять наша работа была прервана, когда по острову, как степной пожар, распространилась новость о последней находке, — пишет Маркс. — На этот раз полиция нужна была не просто для того, чтобы удерживать любопытных, мешающих нам работать, а для того, чтобы защитить и нас самих. Местные уголовные элементы, появившиеся здесь, угрожали убить нас, если мы не поделимся с ними находками. В дополнение к этому оппозиция обвинила партию, стоящую у власти, в том, что она украла сокровища. К тому времени, когда все это обсуждалось в парламенте, правительство испытывало искушение объявить о прекращении работ, однако инцидент был в конечном счете исчерпан».

Современная археология охотно использует новейшие достижения науки и техники. Но все-таки основным рабочим инструментом у археолога является лопата, нож и кисть. В крайнем случае он может обойтись только ими. Археолог-подводник без технических приспособлений работу вести не может. Ему нужен акваланг и водолазный костюм, компрессор для подачи воздуха, судно или, по крайней мере, большая лодка. И это только минимум. При исследованиях под водой применяют эхолот, геолокатор, землесос, специальную аппаратуру для подводных съемок, специальный подводный детектор, указывающий на металлы, подводную телекамеру и много других приспособлений.

И еще одно отличие, очень важное, в работе археологов на земле и под водой.

На суше, как бы далеко в глубины ни уходила лопата, археологу ничто не угрожает. Следует лишь соблюдать правила техники безопасности — и никаких несчастий не случится. Под водой же могут быть самые неожиданные и рискованные ситуации. Так, они неоднократно возникали при раскопках «подводных Помпеи».

Один из членов экспедиции Роберта Маркса, завершив работу под водой, начал подъем наверх, и вдруг он почувствовал, что кто-то сзади его толкает. А через миг он очутился в объятиях гигантского ската, который решил поиграть с человеком. К счастью, игра эта не состоялась и все обошлось благополучно. «В другой раз я сам почувствовал, что кто-то подталкивает меня сзади, когда я работал на дне, — рассказывает Роберт Маркс. — Я двинулся с тем, чтобы оттолкнуть пришельца, и дотронулся до чего-то, похожего на наждачную бумагу. Я развернулся и понял, что смотрю в глаза смерти — на большую рыбу-молот. Возможно, мое внезапное движение напугало ее или мой резиновый костюм и маска на лице сделали меня недостаточно аппетитным для нее. Как бы то ни было, она исчезла».

Неоднократно подвергались смертельной опасности участники экспедиции, когда они вели раскопки среди стен зданий затонувшего города. Ведь стены эти могли рухнуть в любую минуту. И даже если не сразу задавят насмерть, то повредят аппаратуру для дыхания. А через несколько минут это приведет к смерти от удушья.

Таким печальным исходом едва-едва не завершились исследования «подводных Помпеи». Роберт Маркс решил сделать зарисовку раскопанного здания, так как полагал, что оно за ночь может рухнуть… «Я очнулся, придавленный упавшей стеной и без маски. К счастью, стена своим весом прижала мое лицо к клапану продувки легочного автомата, и я продолжал получать свежий воздух и тогда, когда был без сознания. Я попытался столкнуть стену со своей спины, но ее невозможно было сдвинуть. Единственное, что оставалось — это прокопать себе руками путь вперед, — вспоминал впоследствии ученый — Казалось, прошли годы, прежде чем кончики моих пальцев ощутили край стены. Извиваясь, я продвигался по прорытому руками тоннелю, пока не освободил руки и голову. Неожиданно легочный автомат застрял между двумя кирпичами. Я потратил драгоценные минуты, в течение которых сокращался запас воздуха, пытаясь освободить его. С каждой секундой дышать становилось тяжелее. Оставался только один шанс. Со всей силой, которую я мог собрать, я рванулся вперед, легочный автомат оторвался, и я освободился от стены».

И все-таки, несмотря на все трудности и опасности, археологи продолжали раскопки «подводных Помпеи». Прекращены они были в мае 1968 года. Археологи-подводники обнаружили руины нескольких десятков домов (два из которых уцелели), таверну Коллинза и еще одну таверну, мастерские сапожника, столяра и чеканщика по серебру, рыбный и мясной рынки и два «питомника», где выращивались черепахи, чье мясо считалось деликатесом. Были найдены обломки двух судов: «Свона» и корабля, погибшего тридцать лет спустя после землетрясения, во время урагана 1722 года.

На поверхность извлекли посуду из олова и стекла, кирпичи и кровельный материал, инструменты и кухонную утварь, золотые запонки и кольца, часы и трубки, тысячи предметов кустарного производства и многие тысячи испанских серебряных монет, останки двадцати человек из тех двух тысяч, что погибли в катастрофе 1692 года, а также кости животных. «Мы подняли со дна моря свыше 20 тысяч металлических предметов, 2000 стеклянных бутылок, 6500 глиняных курительных трубок, свыше 500 образцов оловянной и серебряной посуды», — пишет Роберт Маркс, подводя итоги своих раскопок под водой. А вслед за тем он констатирует, что «после почти двух лет работы, мы фактически расчистили не более 5 % потенциальной площади раскопок.

Впереди — многие годы труда. Хочется надеяться, что Порт-Ройял когда-нибудь станет центром подготовки специалистов по подводной археологии».

Есть проект намыть возле порта Кингстон большую земляную дамбу, осушив часть залива, на дно которого ушел Порт-Ройял. И когда его руины появятся на поверхности, археологи получат возможность тщательно изучить остальные 95 % площади затонувшего города (площадь эта, как установили ученые, достигает 140 тысяч квадратных метров и погружена она на глубины от 1 до 20 метров). Туристы же со всех уголков планеты будут рассматривать «подводные Помпеи» на Ямайке с тем же интересом и невольным ужасом, с каким в наши дни они осматривают Помпеи, заживо погребенные под пеплом Везувия.

В прибрежных водах Нового Света

Не только «пиратский Вавилон» ушел на дно Карибского моря. Еще два города погубило землетрясение, произошедшее за двенадцать лет до порт-ройялской катастрофы. В 1680 году треть построек Оранджтауна, поселка контрабандистов на острове Сент-Эстатиус, «свалилось» в море на глубину от 7 до 20 метров. Те же подземные толчки привели к тому, что воды Карибского моря поглотили около двухсот зданий Джеймстауна, главного «сахарного порта» на острове Невис. Их руины, находящиеся на глубинах от 3 до 10 метров и покрытые метровым слоем песка, ждут своих исследователей. Но, пожалуй, наиболее интересные поиски в прибрежных водах Нового Света ожидают археологов-подводников возле островов Багамского архипелага. В 1956 году отец и сын, занимаясь подводной охотой возле островков Бимини, входящих в состав Багамского архипелага, на глубине в двадцать метров увидели мраморные колонны, торчащие из песка. Охотники-подводники сообщили о своем неожиданном открытии ученым. Однако отыскать колонны им не удалось. Скорее всего, предположили ученые, колонны скрыл слой морского песка, передвигающегося под водой. Ведь в этом районе берут «старт» воды могучей реки в океане — Гольфстрима. Скорость их здесь достигает трех узлов в час, и они все время перемещают морской песок. Прошло более десяти лет. В 1967 году над Бимини и лежащим поблизости островом Андрос пролетал самолет, на борту которого находился известный французский археолог-подводник Дмитрий Ребиков, На глубине в пять-шесть метров он заметил какое-то странное сооружение прямоугольной формы. По мнению Ребикова, сооружение не могло быть творением природы — его построили люди. На следующий год над этим же районом пролетал пилот Роберт Брюс. К северу от острова Андрос он увидел на небольшой, всего лишь трехметровой глубине еще одно сооружение. Контуры скрывал плотный ковер морских растений, так что с близкого расстояния никто бы не заметил его. Зато с высоты Брюс различил четкие очертания темного прямоугольника. Узнав об открытии летчика, сюда прибыл Ребиков с группой энтузиастов. Поиск велся с воздуха, под водой и на суше — ученые беседовали с местными рыбаками, записывали их легенды и предания (ведь фольклор Багамских островов изучен гораздо менее основательно, чем мифология античности!). Странные сооружения нашли возле Андроса и двух островков Бимини — Северного и Южного. Особое внимание археологов привлек комплекс сооружений возле Северного Бимини. Они назвали его «столицей затонувшего царства». Здесь, под водой, найдено было большое число цилиндров из цемента и мрамора. Ближайшее месторождение мрамора находится за сотни километров от Бимини. Цилиндры возникнуть сами собой, в результате игры природы, не могли — у природы для такой «игры» нет подходящего материала… Значит, это обломки древних колонн? По соседству с цилиндрами под водой находились огромные стены, сложенные из плит известняка. Длина одной из стен, названной «Восточная», достигает 70 метров, а ширина ее доходит до 10 метров. Плиты очень тщательно подогнаны друг к другу. А ведь они имеют огромный вес, до двадцати тонн! Когда, благодаря Гольфстриму, одна из стен окончательно очистилась от песка, археологи увидели, что это не стена. Массивные каменные блоки, толщиной более метра, походили скорей на древнюю дорогу или мостовую, подобную тем, что строили индейцы в своих древних городах Центральной Америки, Боливии и Перу. Два сезона работала экспедиция Ребикова. Затем раскопки пришлось прекратить. Пронесся слух, что неизвестные лица нашли на дне две огромные статуи и часть мраморной колонны. Свои находки они подняли из воды, погрузили на яхту и отбыли в США. Тогда власти Багамских островов вообще запретили вести раскопки под водой в этом районе. Каким же образом оказались под водой сооружения возле островов Бимини и Андроса?

Загадочные нагромождения крупных каменных блоков, образующих «стену» или «мостовую» на морском дне возле острова Северный Бимини.

«Багамские Помпеи»

В октябре 1970 года в городе Майами (США) провели совещание, посвященное загадочным находкам у Багамских островов. Итоги его были таковы: во-первых, сооружения под водой, несомненно, дело рук человеческих, а не игра природы. Ни один из каменных блоков «мостовой» не был прикреплен к морскому дну, а стало быть, не «родился на месте», его должны были принести сюда люди. Во-вторых, сооружения когда-то находились на суше, их создали задолго до того, как Америку открыл Христофор Колумб. Когда? На этот вопрос никто не смог ответить однозначно. Одни ученые называли цифру в десять и даже двенадцать тысяч лет, то есть дату окончания последнего оледенения. Другие считали, что прошло шесть тысяч лет с той поры, как затонули постройки. В апреле следующего, 1971 года в журнале «Нейче» («Природа») появилась статья канадского географа Ваймона Харрисона. Он совершенно не согласен с выводами ученых, собравшихся на конференции в Майами. По его мнению, каменные стены имеют «естественное» происхождение. Это просто ракушечный гравий, зацементировавшийся на мелководье. Затем в едином массиве «образовались трещины, как это обычно происходит с известняками». Создалась иллюзия, будто это глыбы, пригнанные друг к другу строителями. Глыбы, как надводные, так и затопленные, имеющие различные стадии разлома и разрушения, встречаются на Багамских островах часто. Возле Бимини мы встретились просто с необычной формой разлома огромной плиты ракушечника, и только. Ну, а как объяснить появление колонн из мрамора и цемента, материалов, которых на Багамских островах нет? Харрисон считает что здесь загадка решается столь же просто. Когда-то мимо Багамских островов шло судно, перевозившее строительные материалы. Хранились они в деревянной таре, бочках или барабанах. Судно затонуло возле Бимини. Морская вода обработала цемент и мрамор. Деревянная тара разломалась или сгнила, словом, бесследно исчезла. На дне оказались цилиндры, напоминающие обломки колонн. Возраст их — менее двухсот лет. Никакой «затонувшей столицы» возле Северного Бимини не было и нет!

Великолепное астекское женское украшение, найденное у Багамских островов.

Спор разгорелся с новой силой. Гипотезу о «багамских Помпеях», конечно, нельзя считать доказанной. Но и объяснения Харрисона выглядят фантастикой. В архивах мореплавания не числятся суда, затонувшие возле Бимини с грузом цемента и мрамора. И слишком уж аккуратно и тщательно «нарезаны» стены под водой на отдельные блоки, чтобы считать их игрой природы. Правда, история подводно-археологических исследований, хотя она и коротка, знает немало случаев, когда нагромождение скал и камней считали затонувшим городом и даже снимали фильм о нем! Исследования в районе островов Бимини и Андрос продолжаются. Со дна, неподалеку от загадочных сооружений, были подняты образцы торфа. Анализ показал, что торфяник рос здесь около 5000 лет до н. э. Но значит ли это, что плиты оказались под водой в то же время? Вновь мнения ученых разделились. Загадка Багамских островов ждет своего решения… И все-таки основное внимание археологов-подводников привлекают города Старого Света — полностью ушедшие на дно моря, полузатопленные и «тонущие» на наших глазах…

Города на шельфе

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ ИЗОБРАЖЕНО:

Древние финикийские корабли (вверху).

Пристань старинного порта на Адриатике югославского города Дубровник. В средние века он играл важную роль в средиземноморской торговле (средняя часть, справа).

Венеция. Ансамбль Сан-Джорджио Маджоре (средняя часть, слева).

На таких судах плавали купцы по Северному и Балтийскому морям в XIV столетии (левый нижний угол).

Три жемчужины Ардиатики

Призыв о помощи несется по всему миру: «SOS! ВЕНЕЦИЯ ТОНЕТ! SOS».

Жемчужина Адриатического моря, город-красавец, город-сказка, воспетый великими художниками и поэтами, каждый год погружается в воду на 6 миллиметров. Когда-то море принесло городу богатство, славу и могущество. Теперь оно угрожает поглотить прекрасные венецианские дворцы и церкви. Медленно, но неотвратимо уходит в пучину город на 118 островах и островках Венецианского залива, построенный более тысячи лет назад.

Сигнал бедствия приняла международная организация ЮНЕСКО. Правительство Италии выделило 100 миллиардов лир на спасательные работы. Люди, вооруженные современной техникой, вступили в бой с природой, чтобы спасти неповторимые по красоте памятники Венеции. Если не будут приняты срочные меры, их постигнет судьба другой «жемчужины Адриатики», города Метамауко.

О Метамауко рассказывают хроники раннего средневековья. Город возник в эпоху античности, а расцвета достиг после краха Римской империи. Здесь рождается самобытный стиль архитектуры. Городом-государством правят не князья, а выборные лица, дожи. Метамауко ведет морскую торговлю с различными странами Средиземноморья.

Но вот известный вам по учебникам истории король франков Пипин Короткий захватывает Метамауко и грабит богатства, накопленные городом-республикой. Уцелевшие жители переселяются на соседние острова Адриатики. Главный из этих островов, лежащих в Венецианском заливе, — Риальто. Тут и начинают строить новый город, названный Венецией. Метамауко дает начало всем традициям, известным как венецианские: архитектуре, республиканской форме правления во главе с президентом-дожем, морской торговле… Словом, Венеция — «дочь» Метамауко.

Город Метамауко разрушили франки. Руины же его постепенно были поглощены водами Венецианского залива. Сюда, в поисках статуй и других ценностей, ныряли подводные кладоискатели. Сетями «удили» древности рыбаки, продавая необычный «улов» любителям старины. Сейчас затонувший город изучают археологи. Ведь он — памятник времен «темного периода», как называют ученые промежуток в несколько веков, разделяющий эпоху античности и расцвет культуры средневековья.

Сведений об этом периоде очень мало. Раскопки, которые ведутся в Метамауко, позволяют рассеять тьму «темного периода» в истории Западной Европы.

Метамауко — «отец» Венеции.

Неподалеку от него, также под водой, находится легендарный город-порт Спина.

За тысячу лет до рождения Венеции он носил гордое имя «король Адриатики». Как и в Венеции, здесь существовала республика. Поэтому город-порт можно назвать «дедом» Венеции.

В Спине жили греческие колонисты и этруски — один из самых загадочных народов древности. По словам античных авторов, этруски первыми покорили море. О красоте и богатстве этрусского города-порта писали многие географы и историки Древнего Рима. О Спине слагались легенды. Но тщетно пытались археологи отыскать этот город, стоявший в дельте реки По, неподалеку от ее впадения в Адриатическое море. Только в 1956 году загадку Спины решил итальянский ученый Нерео Альфиери.

Оказалось, что город надо искать не на суше — он погребен под илом и водами дельты По.

Поиски Спины велись комплексно. Найти пропавший город помогла топонимика — наука, изучающая географические названия. Южный рукав дельты По назывался когда-то Спинетико, то есть «рукав Спины». Помогла и другая наука, гидрология: с ее помощью восстановили древнюю дельту По, реки, часто меняющей свое русло. Помогли средневековые рукописи и указания — античных авторов, описывавших Спину. Помогло зондирование почвы специальными щупами. Помогла авиация: с борта самолета, с высоты 300–400 метров, сделали аэрофотосъемку и увидели очертания древнего города, поглощенного болотом. Особенно четко были видны следы древнего канала, длиной в три километра и шириною в тридцать метров, который соединял Спину с морем.

Раскопки Спины ведутся и по сей день. Археологи строят каналы для отведения воды, осушают болота в долине По. Прославленный порт, «жемчужина Адриатики», появляется из воды. Город-порт называют иногда «этрусскими Помпеями». Там хорошо сохранились многие здания, изделия ремесленников, произведения искусства.

Затонувшие и тонущие

Почему тонет Венеция? Почему затонул Метамауко? В течение веков главным виновником считалось Адриатическое море, его разрушительные приливы. Уже в средние века венецианцы начали возводить набережные из камня, стены и волноломы, преграждавшие путь морским волнам. Но лишь недавно выяснилось, что основная опасность — не в наступлении моря, а в погружении суши. С конца прошлого века Венеция опустилась относительно уровня моря на 20 сантиметров. Причем скорость ее опускания возрастает. Сейчас она превышает 5 сантиметров за десятилетие. В два раза быстрей идет опускание другого древнего города Италии — Равенны. Апеннинские горы и по сей день продолжают расти. Венецианско-Падуанская низменность и дно Адриатического моря, в противовес им, опускаются. Вот почему под водой оказываются древние поселения и города «по обе стороны» Апеннинского полуострова, на дне Адриатического и Тирренского морей. Венеция—Метамауко—Спина. Не только эти три города стали «жертвами» Адриатики. На дне Венецианского залива найдены руины еще какого-то порта эпохи античности. Правда, от него осталась лишь мощная каменная стена. Зато от древнего города Конка на дне Адриатики сохранилось много памятников. Тут и остатки зданий, и триумфальная арка, и каменная колонна. Ее венчает орел, символ Вечного города — Рима. А в Тирренском море, на широте Рима, также обнаружены следы затонувшего города, построенного этрусками. Как и Венеция, и Равенна, Вечный город медленно погружается — за последние семьдесят лет его почва опустилась на 22 сантиметра. Во времена античности «морскими воротами» Рима, его портом была Остия. Сейчас причальные стенки Остии ушли на глубину в два с половиной метра. Затопленными оказались многие древние порты Средиземноморья. Причина здесь не только в опускании суши, но и в наступлении моря. Десять тысяч лет назад окончилось великое оледенение. Грандиозные ледники стали таять, уровень Мирового океана стал неуклонно повышаться, а вместе с ним — и уровень Средиземного моря и его частей — Адриатического, Тирренского, Эгейского и других морей.

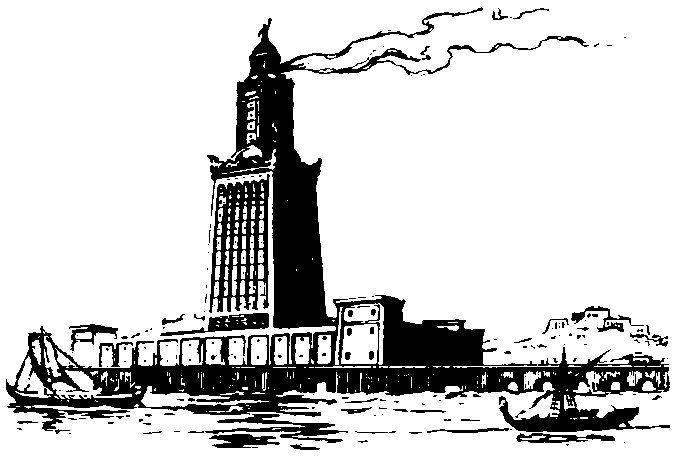

Фаросский маяк, одно из «семи чудес света» античности. Был разрушен землетрясениями.

Покрыты водой молы древней Александрии, главного культурного центра античности эпохи эллинизма. Александрийский маяк, установленный на острове Фарос, считался одним из «семи чудес света» древности. Маяк освещал путь кораблям в порт Александрии. Высота его достигала 150 метров, а на верхушке стояла статуя владыки вод — Посейдона. Летом 1962 года аквалангисты обнаружили под водой обломки этой статуи. Другая огромная статуя найдена при изучении затопленного порта Цезареи, столицы Иудейского царства. Порт, а также часть ее городских строений оказались покрытыми водой. Кроме статуи, археологи-подводники нашли обломки здания библиотеки, мраморные колонны, руины каменной гавани. Работами, проходившими в 1957 году, руководил уже известный вам по раскопкам «подводных Помпеи» Эдвард Линк с судна «Си Дайвер». Исследования американского ученого в 1961 году продолжили европейские археологи-подводники. Им посчастливилось сделать самую интересную находку. Со дна был поднят постамент статуи с обрывком надписи на нем. Сохранились лишь буквы «…тиу Пилатус». Известно, что римского наместника в Иудее звали Понтий Пилат. И резиденция его находилась как раз в городе Цезарея! Сообщения античных историков получили подтверждение в результате раскопок на дне. Когда археологи стали раскапывать на побережье Ливии античный город Аполлонию, их прежде всего интересовали портовые сооружения. Ведь Аполлония была портом Кирены, знаменитой греческой колонии в Африке. Но вскоре выяснилось, что раскопки вести надо под водой. Порт и все прибрежные районы города скрылись на дне Средиземного моря. Решено было снять их подробный план, чтобы начать тщательные исследования. Но и составление только лишь плана потребовало двух сезонов напряженной работы.

Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

|

|