Сперва они думали дать Гарсии войти в дом и затем убить, как будто пойманного с поличным грабителя; но потом рассудили, что если их припутают к следствию и станут снимать с них допрос, то сразу откроется, кто они такие, и огласка вскоре навлечет на них новое покушение. А так со смертью Гарсии преследование могло и вовсе прекратиться, потому что эта прямая расправа отпугнула бы других от подобных попыток.

Они теперь могли бы успокоиться, если бы не то, что я знала об их преступлении. Я не сомневаюсь, что моя жизнь не раз висела на волоске. Меня заперли в моей комнате, грозили мне всякими ужасами, всячески истязали, чтобы сломить мой дух — видите эту ножевую рану на моем плече, эти синяки по всей руке, — а когда я попробовала раз закричать в окно, мне забили в горло кляп. Пять дней длилось это тюремное заключение, и есть мне давали совсем мало — только-только, чтобы с голоду не умереть. Сегодня к часу дня мне принесли хороший завтрак, но я сразу поняла, что в него чего-то намешали. Помню, меня в каком-то полусне не то вели, не то несли к карете; в том же состоянии посадили в поезд. Только, когда дернулись колеса, я вдруг поняла, что моя свобода в моих руках. Я соскочила, меня пробовали втащить обратно, и, если бы не пришел на помощь этот добрый человек, который усадил меня в свой кэб, мне бы не вырваться от них. Теперь, слава Богу, им уже мной не завладеть никогда.

Мы все напряженно слушали этот удивительный рассказ.

Первым прервал молчание Холмс.

— Трудности для нас еще не кончились, — заметил он, покачав головой. — С полицией наше дело закончено, начинается работа для суда.

— В том-то и суть, — сказал я. — Ловкий адвокат сумеет представить это как меру самозащиты. За ними может числиться сотня преступлений, но судить их будут сейчас только за это одно.

— Ну нет! — бойко возразил Бэйнс. — Не так он плох, наш закон. Самозащита — это одно. А умышленно заманить человека с целью убить его — это совсем другое, какой бы опасности вы от него ни страшились. Нет, нет, нам ничего не поставят в вину, когда обитатели Дозорной Башни предстанут пред судом на ближайшей сессии в Гилдфорде.

История, однако, говорит, что если Тигр из Сан-Педро получил наконец по заслугам, то это случилось еще не сразу. Коварный и смелый, он со своим сообщником ушел от преследователей, зайдя на Эдмонтон-стрит в какой-то пансион и выйдя из него задними воротами на Керзон-сквер.

С того дня в Англии их больше не видели. А полгода спустя в Мадриде, в гостинице «Эскуриал», были убиты в своих номерах некий маркиз Монтальва и его секретарь, сеньор Рулли. Преступление приписывалось нигилистам, но захватить убийц так и не удалось. Инспектор Бэйнс зашел к нам на Бейкер-стрит и показал газету, где описывались темное лицо секретаря и властные черты хозяина, его магнетические черные глаза, его косматые брови. У нас не осталось сомнений, что правосудие, хоть и запоздалое, наконец свершилось.

— Сумбурное дело, мой дорогой Уотсон, — сказал Холмс, покуривая свою вечернюю трубку. — Вам едва ли удастся представить его в том сжатом изложении, которое так любезно вашему сердцу. Оно раскинулось на два материка, охватывает две группы таинственных личностей и вдобавок осложняется присутствием респектабельного гостя, нашего друга Скотт-Эклса, привлечение которого показывает мне, что покойный Гарсия обладал вкусом к интриге и развитым инстинктом самосохранения. Тут замечательно только то, что в дебрях всяческих возможностей мы с нашим достойным сотрудником, инспектором Бэйнсом, оба цепко ухватились за самое существенное, и это правильно вело нас по извивам кривой тропы. Что-нибудь все-таки остается, что не совсем вам ясно?

— Думаю, на это нам ответит та странная вещь на кухне. Человек этот — неразвитый дикарь из глухих лесов Сан-Педро, и это был его фетиш. Когда он со своим товарищем бежал в их заранее подготовленное убежище, где, несомненно, уже засел кто-то из их сообщников, товарищ уговорил его не брать с собой такую громоздкую улику. Но сердце мулата не могло от нее оторваться, и на другой же день он потянулся к ней. Заглядывает в окно, видит полисмена Уолтерса — дом занят! Он переждал еще три дня, и тут его вера или его суеверие толкнули его сделать новую попытку. Инспектор Бэйнс, хотя передо мной и делал вид, что недооценивает этот инцидент, на самом деле со свойственной ему проницательностью понял все его значение и расставил мулату ловушку, в которую тот и попался. Что-нибудь еще, Уотсон?

— Растерзанная птица, кровь в ведре, обугленные кости — вся тайна ведьминской кухни.

Холмс улыбался, раскрывая свой блокнот на длинной выписке.

— Я провел целое утро в Британском музее, читая по этим и смежным вопросам. Вот вам цитата из книги Эккермана «Вудуизм и негритянские религии»:

Как видите, наш темнокожий друг проводил обряд по всем правилам своей религии. Да, Уотсон, дикая история, — добавил Холмс, медленно закрывая на застежку свой блокнот, — но, как я имел уже случай заметить, от дикого до ужасного только шаг.

Выбирая несколько типичных дел, иллюстрирующих замечательные свойства ума моего друга Шерлока Холмса, я старался, насколько возможно, отыскать среди них наименее сенсационные, но в то же время открывающие широкое поле для его талантов. Однако, к сожалению, совершенно невозможно отделить сенсационное от криминального, и летописец оказывается перед дилеммой: он должен либо пожертвовать подробностями, необходимыми для его отчета, и, следовательно, дать неверное представление о деле в целом, либо использовать материалы, которые дает ему не выбор, а случай. После этого краткого вступления я перехожу к моим запискам о странной и в своем роде ужасной цепи событий.

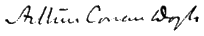

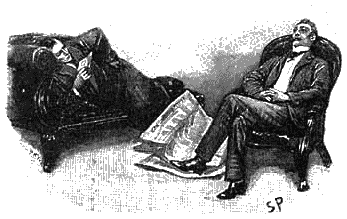

Стоял неимоверно жаркий августовский день. Бейкер-стрит была раскалена, как печь, и ослепительный блеск солнца на желтом кирпиче дома напротив резал глаза. Трудно было поверить, что это те самые стены, которые так мрачно глядели сквозь зимний туман. Шторы у нас были наполовину спущены, и Холмс, поджав ноги, лежал на диване, читая и перечитывая письмо, полученное с утренней почтой. Сам я за время службы в Индии привык переносить жару лучше, чем холод, и тридцать три градуса выше нуля не особенно меня тяготили. Но в утренних газетах не было ничего интересного. Сессия парламента закрылась. Все уехали за город, и я начал тосковать по полянам Нью-Фореста и по каменистому пляжу Саутси. Однако истощенный банковский счет заставил меня отложить отпуск, а что касается моего друга, то ни сельская местность, ни море никак не привлекали его. Ему нравилось затаиться среди пяти миллионов людей, перебирая их своими щупальцами и чутко ловя каждый слух или подозрение о неразгаданном преступлении. Любви к природе не нашлось места среди множества его достоинств, и он изменял себе лишь тогда, когда оставлял в покое городского злодея и начинал выслеживать его деревенского собрата.

Увидев, что Холмс слишком поглощен чтением, чтобы беседовать со мной, я отбросил скучную газету и, откинувшись на спинку кресла, погрузился в размышления. Внезапно голос моего друга прервал их.

— Вы правы, Уотсон, — сказал он. — Это совершенно нелепый способ решать споры.

— Совершенно нелепый! — воскликнул я и, внезапно поняв, что он угадал мою невысказанную мысль, подскочил в кресле и в изумлении уставился на него.

— Что это. Холмс? — вскричал я. — Я просто не представляю себе, как это возможно.

Он от души рассмеялся, видя мое недоумение.

— Помните, — сказал он, — не так давно, когда я прочел вам отрывок из рассказа По, в котором логически рассуждающий наблюдатель следит за внутренним ходом мыслей своего собеседника, вы были склонны рассматривать это просто как tour de force

автора. Я же сказал, что постоянно занимаюсь тем же, но вы мне не поверили.

— Ну что вы!

— Возможно, вы не выразили этого словами, дорогой Уотсон, но бровями выразили несомненно. Итак, когда я увидел, что вы отложили газету и задумались, я был рад возможности прочитать ваши мысли и под конец ворваться в них в доказательство того, что я не отстал от вас ни на шаг.

Но я все же далеко не был удовлетворен таким объяснением.

— В том отрывке, который вы прочли мне, — сказал я, — наблюдатель делает свои умозаключения на основании действий человека, за которым он наблюдает. Насколько я помню, этот человек споткнулся о кучу камней, посмотрел на звезды и так далее. Но я спокойно сидел в кресле. Какой же ключ я мог вам дать?

— Вы несправедливы к себе. Человеку даны черты лица как средство для выражения эмоций, и ваши верно служат вам.

— Вы хотите сказать, что прочли мои мысли по лицу?

— По лицу и особенно по глазам. Вероятно, вы сами не можете теперь вспомнить, с чего начались ваши размышления.

— Не могу.

— Тогда я скажу вам. Отложив газету — это и было действием, которое привлекло к вам мое внимание, — вы полминуты сидели с отсутствующим видом. Затем ваши глаза остановились на недавно вставленном в раму портрете генерала Гордона

, и по тому, как изменилось ваше лицо, я понял, что размышления начались. Но они увели вас не очень далеко. Вы бросили взгляд на портрет Генри Уорда Бичера

, который без рамы стоит на ваших книгах. Затем вы посмотрели вверх на стену, и ваша мысль стала ясна. Вы подумали, что, если вставить этот портрет в раму, он как раз и займет пустое пространство и будет хорошо сочетаться с портретом Гордона.

— Вы удивительно проследили за мной! — воскликнул я.

— До сих пор я едва ли мог ошибиться. Но тут ваши мысли вернулись к Бичеру, и вы посмотрели на него внимательно, даже испытующе. Затем вы перестали щуриться, но продолжали смотреть на портрет, и ваше лицо стало задумчивым. Вы вспоминали эпизоды карьеры Бичера. Я прекрасно понимал, что при этом вы не можете не думать о той миссии, которую он выполнял по поручению северян во время Гражданской войны, потому что я помню ваше негодование по поводу того, как его встретили наиболее нетерпимые наши сограждане. Вы были так возмущены, что, разумеется, думая о Бичере, не могли не подумать и об этом. Когда через секунду вы отвели глаза от портрета, я предположил, что ваши мысли обратились к Гражданской войне, а заметив, как сжались ваши губы, засверкали глаза, а руки стиснули подлокотники кресла, я уже не сомневался, что вы в самом деле думаете о храбрости, проявленной обеими сторонами в этой отчаянной борьбе. Но затем на ваше лицо снова набежала тень; вы покачали головой. Вы размышляли об ужасах войны и бесполезных человеческих жертвах. Ваша рука потянулась к старой ране, а губы искривились в усмешке — я понял, что нелепость такого способа разрешения международных конфликтов стала вам ясна. Тут я согласился, что это нелепо, и был рад обнаружить, что все мои заключения оказались правильными.

— Абсолютно! — сказал я. — Но и теперь, когда вы мне все объяснили, признаюсь, я не перестаю удивляться.

— Все это было очень поверхностно, дорогой Уотсон, уверяю вас. Я не стал бы отвлекать этим вашего внимания, не вырази вы недоверия в тот раз. Но вот здесь у меня в руках задача, решение которой может оказаться труднее, чем этот маленький опыт чтения мыслей. Видели ли вы в газете коротенькую заметку об удивительном содержании пакета, присланного по почте некой мисс Кушинг на Кросс-стрит, в Кройдоне?

— Нет, я ничего такого не видел.

— Так, значит, вы пропустили ее. Бросьте-ка мне газету. Смотрите, вот тут, под финансовым обзором. Не будете ли вы любезны прочесть ее вслух?

Я поднял газету, которую он бросил мне обратно, и прочел указанную заметку. Она была озаглавлена «Страшная посылка».

«Мисс Сьюзен Кушинг, проживающая на Кросс-стрит, в Кройдоне, стала жертвой возмутительнейшей шутки, если только не окажется, что это происшествие имеет более зловещий смысл. Вчера в два часа дня почтальон принес ей небольшой пакет, завернутый в бумагу. Это была картонная коробка, наполненная крупной солью. Высыпав соль, мисс Кушинг в ужасе обнаружила два человеческих уха, отрезанных, по-видимому, совсем недавно. Коробка была отправлена по почте из Белфаста накануне утром. Отправитель не указан, и таинственность дела усугубляется тем, что мисс Кушинг, незамужняя особа пятидесяти лет, ведет самый уединенный образ жизни и имеет так мало знакомых и корреспондентов, что очень редко получает что-либо по почте.

Однако несколько лет назад, живя в Пендже

, она сдавала в своем доме комнаты трем молодым студентам-медикам, от которых была вынуждена избавиться вследствие их шумливости и распущенности. Полиция считает, что безобразный поступок, возможно, является делом рук этих молодых людей, которые имели зуб на мисс Кушинг и хотели напугать ее, послав ей этот сувенир из анатомического театра. Некоторое правдоподобие этой версии придает тот факт, что один из студентов раньше жил в Северной Ирландии, насколько известно мисс Кушинг, — в Белфасте. А пока ведется энергичное расследование, порученное мистеру Лестрейду, одному из лучших агентов нашей сыскной полиции».

— С «Дейли кроникл» все, — сказал Холмс, когда я дочитал статью. — Теперь послушаем нашего друга Лестрейда. Утром я получил от него записку, в которой он пишет:

«Я думаю, что это дело придется Вам очень по вкусу. Мы надеемся довести его до конца, но у нас возникли некоторые трудности в связи с отсутствием материала. Мы, разумеется, телеграфировали в белфастский почтамт, но в тот день было отправлено много посылок, и они ничего не могут сказать про эту и не помнят ее отправителя. Коробка полуфунтовая, из-под паточного табака, и она нам ничего не дает.

Предположение насчет студента-медика все еще кажется мне наиболее вероятным, но если у Вас есть несколько свободных часов, я был бы очень рад видеть Вас здесь. Я весь день буду либо в этом доме, либо в полицейском участке».

— Что вы на это скажете, Уотсон? Можете ли вы презреть жару и поехать со мной в Кройдон с некоторой надеждой на новое дело для ваших анналов?

— Я как раз думал, чем бы мне заняться.

— Тогда у вас будет занятие. Позвоните, чтобы нам принесли ботинки, и пошлите за кэбом. Я буду готов через минуту, только сниму халат и наполню портсигар.

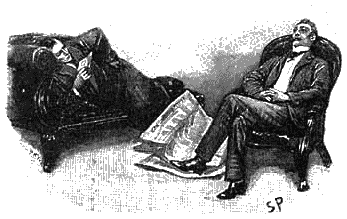

Пока мы ехали в поезде, прошел дождь, и в Кройдоне жара была менее гнетущей, чем в столице. Перед отъездом Холмс отправил телеграмму, и Лестрейд, как всегда подвижной, щегольски одетый и похожий на хорька, встретил нас на станции. Через пять минут мы были на Кросс-стрит, где жила мисс Кушинг.

Это была очень длинная улица, застроенная двухэтажными кирпичными домами, чистенькими и немного чопорными; на беленых каменных крылечках судачили женщины в передниках. Пройдя около половины улицы, Лестрейд остановился и постучал в дверь; на стук вышла девочка-служанка. Нас провели в гостиную, где сидела мисс Кушинг. У нее было спокойное лицо, большие кроткие глаза и седеющие волосы, закрывавшие виски. Она вышивала салфеточку для кресла, а рядом стояла корзинка с разноцветными шелками.

— Эта пакость лежит в сарае, — сказала она, когда Лестрейд вошел в комнату. — Хоть бы вы их совсем забрали!

— Я так и сделаю, мисс Кушинг. Я держал их здесь только для того, чтобы мой друг мистер Холмс мог взглянуть на них в вашем присутствии.

— А почему в моем присутствии, сэр?

— На случай, если он захочет вас о чем-нибудь спросить.

— Что тут еще спрашивать, раз я сказала вам, что ровно ничего об этом не знаю?

— Совершенно верно, сударыня, — сказал Холмс успокаивающе. — Не сомневаюсь, что вам больше чем достаточно надоели в связи с этим делом.

— Еще бы, сэр. Я человек скромный, живу тихо. Мне никогда не случалось видеть свое имя в газетах, и полиция у меня в доме не бывала. Я не позволю, чтобы эту пакость вносили сюда, мистер Лестрейд. Если вы хотите взглянуть на них, вам придется пойти в сарай.

Маленький сарай находился в узком садике за домом. Лестрейд вошел в сарай и вынес желтую картонную коробку, кусок оберточной бумаги и веревку. В конце дорожки была скамья, мы сели на нее, и Холмс принялся рассматривать предметы, которые Лестрейд передавал ему один за другим.

— Прелюбопытнейшая веревка, — заметил он, поднимая ее к свету и обнюхивая. — Что вы скажете об этой веревке, Лестрейд?

— Она просмолена.

— Совершенно верно. Это кусок просмоленного шпагата. Несомненно, вы заметили также, что мисс Кушинг разрезала веревку ножницами, это видно по двум срезам с каждой стороны. Это очень важно.

— Не понимаю, что тут важного, — сказал Лестрейд.

— Важно, что узел остался цел и что это узел особого рода.

— Он завязан очень аккуратно. Я уже обратил на это внимание, — не без самодовольства сказал Лестрейд.

— Ну, хватит о веревке, — сказал Холмс, улыбаясь, — теперь займемся упаковкой. Оберточная бумага с отчетливым запахом кофе. Как, вы этого не заметили? Здесь не может быть никакого сомнения. Адрес написан печатными буквами, довольно коряво: «Мисс С. Кушинг, Кросс-стрит, Кройдон». Написано толстым пером, возможно, «рондо», и очень плохими чернилами. Слово «Кройдон» вначале было написано через «е», которое затем изменено на «о». Итак, посылка была отправлена мужчиной — почерк явно мужской, — не очень образованным и не знающим Кройдона. Пойдем дальше. Коробка желтая, полуфунтовая, из-под паточного табака, ничем не примечательная, если не считать двух отпечатков больших пальцев в левом нижнем углу. Она наполнена крупной солью, которая применяется для хранения кож и для других промышленных целей, связанных с сырьем. И в соли находится весьма своеобразное вложение.

С этими словами он вытащил два уха и, положив себе на колено доску, стал внимательно их изучать, а мы с Лестрейдом, стоя по обе стороны, наклонились вперед и смотрели то на эти страшные сувениры, то на серьезное, сосредоточенное лицо нашего спутника. Наконец он положил их обратно в коробку и некоторое время сидел, глубоко задумавшись.

— Вы заметили, конечно, — сказал он наконец, — что это непарные уши.

— Да, это я заметил. Но если это шутка каких-нибудь студентов-медиков, им ничего не стоило послать и два непарных уха и пару.

— Совершенно правильно. Но это не шутка.

— Вы в этом убеждены?

— Многое в этом убеждает. Для работы в анатомическом театре в трупы вводят консервирующий раствор. На этих ушах его не заметно. Кроме того, они свежие. Они были отрезаны тупым инструментом, что едва ли могло бы случиться, если бы это делал студент. Далее, в качестве консервирующего вещества медик, естественно, выбрал бы раствор карболки или спирт и уж, конечно, не крупную соль. Повторяю: это не розыгрыш, перед нами серьезное преступление.

Легкая дрожь пробежала по моему телу, когда я услышал слова Холмса и увидел его помрачневшее лицо. За этим решительным вступлением таилось нечто странное, необъяснимое и ужасное. Лестрейд, однако, покачал головой, как человек, которого убедили только наполовину.

— Несомненно, кое-что говорит против версии с розыгрышем, — сказал он, — но против другой версии есть более сильные аргументы. Мы знаем, что эта женщина в течение последних двадцати лет, как в Пендже, так и здесь, жила самой тихой и добропорядочной жизнью. За это время она едва ли провела хоть один день вне дома. С какой же стати преступник станет посылать ей доказательство своей вины, тем более, что она — если только она не превосходная актриса — понимает в этом так же мало, как и мы?

— Это и есть задача, которую мы должны решить, — ответил Холмс, — и я, со своей стороны, начну с предположения, что мои рассуждения правильны и что было совершено двойное убийство. Одно из этих ушей женское, маленькое, красивой формы, с проколом для серьги. Второе — мужское, загорелое и также с проколом для серьги. Эти два человека, по-видимому, мертвы, иначе мы бы уже услышали о них. Сегодня пятница. Посылка была отправлена в четверг утром. Следовательно, трагедия произошла в среду, или во вторник, или раньше. Если эти два человека были убиты, кто, кроме самого их убийцы, мог послать мисс Кушинг это свидетельство его преступления? Будем считать, что отправитель пакета и есть тот человек, которого мы ищем. Но у него должны быть веские причины для отправки этого пакета мисс Кушинг. Что же это за причины? Должно быть, необходимость сообщить ей, что дело сделано! Или, может быть, желание причинить ей боль. Но тогда она должна знать, кто этот человек. А знает ли она это? Сомневаюсь. Если она знает, зачем ей было звать полицию? Она могла закопать уши, и все осталось бы в тайне. Так она поступила бы, если бы хотела покрыть преступника. А если она не хотела его покрывать, она назвала бы его имя. Вот головоломка, которую нужно решить.

Он говорил быстро, высоким, звонким голосом, глядя невидящим взором поверх садовой ограды, потом проворно вскочил на ноги и пошел к дому.

— Я хочу задать несколько вопросов мисс Кушинг, — сказал он.

— В таком случае я вас покину, — сказал Лестрейд, — потому что у меня здесь есть еще одно дельце. Я думаю, что от мисс Кушинг мне больше ничего не нужно. Вы найдете меня в полицейском участке.

— Мы зайдем туда по дороге на станцию, — отозвался Холмс.

Через минуту мы были снова в гостиной, где мисс Кушинг продолжала спокойно и безмятежно вышивать свою салфеточку. Когда мы вошли, она положила ее на колени и устремила на нас открытый, испытующий взгляд своих голубых глаз.

— Я убеждена, сэр, — сказала она, — что это ошибка и посылка предназначалась вовсе не мне. Я несколько раз говорила это джентльмену из Скотленд-Ярда, но он только смеется надо мной. Насколько я знаю, у меня нет ни одного врага на свете, так зачем же вдруг кому-то понадобилось сыграть со мной такую шутку?

— Я склоняюсь к такому же мнению, мисс Кушинг, — сказал Холмс, садясь рядом с ней. — По-моему, более чем вероятно…

— Он умолк, и я, посмотрев в его сторону, с удивлением увидел, что он впился глазами в ее профиль. Удивление, а затем и удовлетворение промелькнули на его энергичном лице, но, когда она взглянула на него, чтобы узнать причину его молчания, он уже всецело овладел собой. Теперь и я, в свою очередь, пристально посмотрел на ее гладко причесанные седеющие волосы, опрятный чепец, маленькие позолоченные серьги, спокойное лицо; но я не увидел ничего, что могло бы объяснить явное волнение моего, друга.

— Я хочу задать вам несколько вопросов…

— Ох, надоели мне эти вопросы! — раздраженно воскликнула мисс Кушинг.

— По-моему, у вас есть две сестры.

— Откуда вы знаете?

— Как только я вошел в комнату, я заметил на камине групповой портрет трех женщин, одна из которых, несомненно, вы сами, а другие так похожи на вас, что родство не подлежит сомнению.

— Да, вы совершенно правы. Это мои сестры — Сара и Мэри.

— А вот тут, рядом со мной, висит другой портрет, сделанный в Ливерпуле, портрет вашей младшей сестры и какого-то мужчины, судя по одежде — стюарда. Я вижу, что она в то время не была замужем.

— Вы очень быстро все замечаете.

— Это моя профессия.

— Ну что же, вы совершенно правы. Но она вышла замуж за мистера Браунера через несколько дней после этого. Когда был сделан снимок, он служил на Южноамериканской линии, но он так любил мою сестру, что не мог вынести долгой разлуки с ней и перевелся на пароходы, которые ходят между Ливерпулем и Лондоном.

— Случайно не на «Победителя»?

— Нет, на «Майский день», насколько я знаю. Джим однажды приезжал сюда ко мне в гости. Это было до того, как он нарушил свое обещание не пить; а потом он всегда пил, когда бывал на берегу, и от самой малости становился как сумасшедший. Да! Плохой это был день когда его снова потянуло к бутылке. Сначала он поссорился со мной, потом с Сарой, а теперь Мэри перестала нам писать, и мы не знаем, что с ними.

Тема эта явно волновала мисс Кушинг. Как большинство одиноких людей, она вначале стеснялась, но под конец стала чрезвычайно разговорчивой. Она рассказала нам много подробностей о своем зяте-стюарде, а затем, перейдя к своим бывшим постояльцам — студентам-медикам, долго перечисляла все их провинности, сообщила их имена и названия больниц, где они работали. Холмс слушал внимательно, время от времени задавая вопросы.

— Теперь о вашей средней сестре, Саре, — сказал он. — Как-то удивительно, что вы не живете одним домом, раз вы обе не замужем.

— Ах! Вы не знаете, какой у нее характер, а то бы не удивлялись. Я попыталась было, когда переехала в Кройдон, и мы жили вместе до недавнего времени — всего месяца два прошло, как мы расстались. Не хочется говорить плохое про родную сестру, но она, Сара, всегда лезет не в свое дело и привередничает.

— Вы говорите, что она поссорилась с вашими ливерпульскими родственниками?

— Да, а одно время они были лучшими друзьями. Она даже поселилась там, чтобы быть рядом с ними. А теперь не знает, как покрепче обругать Джима Браунера. Последние полгода, что она жила здесь, она только и говорила, что о его пьянстве и скверных привычках. Наверно, он поймал ее на какой-нибудь сплетне и сказал ей пару теплых слов; ну, тут все и началось.

— Благодарю вас, мисс Кушинг, — сказал Холмс, вставая и откланиваясь. — Ваша сестра Сара живет, кажется, в Уоллингтоне, на Нью-стрит? Всего хорошего, мне очень жаль, что пришлось вас побеспокоить по делу, к которому, как вы и говорите, вы не имеете никакого отношения.

Когда мы вышли на улицу, мимо проезжал кэб, и Холмс окликнул его.

— Далеко ли до Уоллингтона? — спросил он.

— Всего около мили, сэр.

— Отлично. Садитесь, Уотсон. Надо ковать железо, пока горячо. Хоть дело и простое, с ним связаны кое-какие поучительные детали. Эй, остановитесь возле телеграфа, когда будем проезжать мимо.

Холмс отправил короткую телеграмму и всю остальную часть пути сидел в кэбе, развалившись и надвинув шляпу на нос, чтобы защититься от солнца. Наш возница остановился у дома, похожего на тот, который мы только что покинули. Мой спутник приказал ему подождать, но едва он взялся за дверной молоток, как дверь отворилась, и на пороге появился серьезный молодой джентльмен в черном, с очень блестящим цилиндром в руке.

— Мисс Кушинг дома? — спросил Холмс.

— Мисс Сара Кушинг серьезно больна, — ответил тот. — Со вчерашнего дня у нее появились симптомы тяжелого мозгового заболевания. Как ее врач, я ни в коем случае не могу взять на себя ответственность и пустить к ней кого-либо. Советую вам зайти дней через десять.

Он надел перчатки, закрыл дверь и зашагал по улице.

— Ну что ж, нельзя — значит, нельзя, — бодро сказал Холмс.

— Вероятно, она и не смогла бы, а то и не захотела бы много вам сказать.

— А мне вовсе и не нужно, чтобы она мне что-нибудь говорила. Я хотел только посмотреть на нее. Впрочем, по-моему, у меня и так есть все, что надо… Отвезите нас в какой-нибудь приличный отель, где можно позавтракать, а потом мы поедем к нашему другу Лестрейду в полицейский участок.

Мы отлично позавтракали; за столом Холмс говорил только о скрипках и с большим воодушевлением рассказал, как он за пятьдесят пять шиллингов купил у одного еврея, торгующего подержанными вещами на Тоттенхем-Корт-роуд, скрипку Страдивариуса, которая стоила по меньшей мере пятьсот гиней. От скрипок он перешел к Паганини, и мы около часа просидели за бутылкой кларета, пока он рассказывал мне одну за другой истории об этом необыкновенном человеке. Было уже далеко за полдень, и жаркий блеск солнца сменился приятным мягким светом, когда мы приехали в полицейский участок. Лестрейд ждал нас у двери.

— Вам телеграмма, мистер Холмс, — сказал он.

— Ха, это ответ! — Он распечатал ее, пробежал глазами и сунул в карман. — Все в порядке, — сказал он.

— Вы что-нибудь выяснили?

— Я выяснил все!

— Что? — Лестрейд посмотрел на него в изумлении. — Вы шутите.

— Никогда в жизни не был серьезнее. Совершено ужасное преступление, и теперь, мне кажется, я раскрыл все его детали.

— А преступник?

Холмс нацарапал несколько слов на обороте своей визитной карточки и бросил ее Лестрейду.

— Вот о ком идет речь, — сказал он. — Произвести арест можно будет самое раннее завтра вечером. Я просил бы вас не упоминать обо мне в связи с этим делом, ибо я хочу, чтобы мое имя называли только в тех случаях, когда разгадка преступления представляет известную трудность. Идемте, Уотсон.

Мы зашагали к станции, а Лестрейд так и остался стоять, восхищенно глядя на карточку, которую бросил ему Холмс.

— В этом деле, — сказал Шерлок Холмс, когда мы, закурив сигары, беседовали вечером в нашей квартире на Бейкер-стрит, — как и в расследованиях, которые вы занесли в свою хронику под заглавиями «Этюд в багровых тонах» и «Знак четырех», мы были вынуждены рассуждать в обратном порядке, идя от следствий к причинам. Я написал Лестрейду с просьбой сообщить нам недостающие подробности, которые он узнает только после того, как возьмет преступника. А об этом можно не беспокоиться, потому что, несмотря на полное отсутствие ума, он вцепится, как бульдог, если поймет, что надо делать; эта-то цепкость и помогла ему сделать карьеру в Скотленд-Ярде.

— Значит, вам еще не все ясно? — спросил я.