|

|

Популярные авторы:: Joyce James :: БСЭ :: Кренц Джейн Энн :: Лесков Николай Семёнович :: Дансени Лорд :: Елин Николай Л. :: Лондон Джек :: Погодин Радий Петрович :: Стаут Рекс :: Сименон Жорж Популярные книги:: The Boarding House :: Бархатистые прикосновения :: Справочник по реестру Windows XP :: Песнь сауриалов :: Уроки любви :: Назовите его Моше :: Техасский рейнджер :: Гражданская война в России 1917-1922. Красная Армия :: Взорванный разум :: Алиби |

Компьютерра (№255) - Журнал «Компьютерра» №27-28 от 26 июля 2005 годаModernLib.Net / Компьютеры / Компьютерра / Журнал «Компьютерра» №27-28 от 26 июля 2005 года - Чтение (стр. 7)

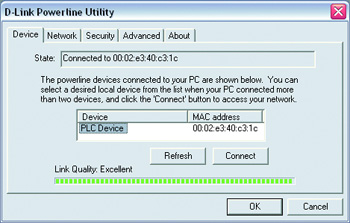

А зачем исследовать осциллографом собственно чип северного моста, ведь наверняка есть полная документация? Есть-то есть, но все спешат выбросить продукт на рынок, и все допускают ошибки. И в документации, и в микросхемах. А меня все это время не покидало ощущение, что я попал лет на пятнадцать назад в один из отечественных НИИ, и ничего особенно сложного в деле разработки системных плат нет. Есть обычная работа, не приносящая, разумеется, столько прибыли на единицу вложений, сколько добыча нефти, но позволяющая маленькому Тайваню быть поставщиком системных плат номер один в мире. Тайваньцы в обычной обстановке (к коей можно отнести в какой-то мере и рабочее место) все же удивительно похожи на нас. В Америке или даже Китае — совсем не так. Здесь я попал практически в родную среду: макеты, инструменты, приборы, справочники, коробки — обычный рабочий беспорядок на столах, незакрытые корпуса компьютеров, винчестеры, лежащие отдельно от системного блока… И сотрудники, спящие в обеденный перерыв прямо на том же столе. И как ни странно для компании, разрабатывающей основные компоненты компьютеров, — отсутствие общей электронной системы документооборота. У компании, конечно же, есть своя столовая, но видели бы вы лица наших сопровождающих, когда мы предложили там пообедать. В отличие от коллег я знал, в чем дело. На Тайване обед (который, по-нашему, ближе к ужину) — весьма показательное в плане гостеприимства мероприятие. Если ты уважаешь гостя, на столе должно быть никак не меньше восьми разных блюд (в первый день за полуофициальным ужином с той же MSI я насчитал минимум четырнадцать блюд). Но все же журналистов в столовую отвели и долго потом с опаской спрашивали — ну как? Не понимая, что мы просто хотели поесть. КАФЕДРА ВАННАХА: Манчжурский диспетчер Человеку свойственно переоценивать весомые, грубые, зримые материальные ресурсы и недооценивать искусство управление таковыми. А ведь последнее — и как раздел информационных технологий, и как сектор сбыта ИТ-индустрии — играет важнейшую роль не только в экономике, но и в судьбах наций.  Принято считать, что во Второй мировой войне химическое оружие не применялось. Слишком уж страшно, даже для Гитлера. Но вот 16 января 1937 года японский самолет, пройдя над границей у Благовещенска, распылил над нашей территорией облако хлора. Отравлено было сорок девять крестьян и семь солдат. И с разбоем на морях у самураев было все в порядке. С декабря 1941 по апрель 1945 двести раз останавливали российские суда; восемнадцать — потопили. Убытки — 637 млн. рублей. А еще семисоттысячная группировка Квантунской армии, четыре года готовая ударить России в спину. Она оттягивала на себя войска почище любой отвлекающей операции вермахта. И опять — жизни, жизни, жизни... В 1943 году, когда Япония последний раз пыталась наступать в Азии и Океании, численность ее вооруженных сил составляла 3,8 млн. человек. К августу 1945 она возросла до 7,2 млн., из них 5,5 млн. в сухопутных войсках. Район развертывания Квантунской армии — 1,5 млн. кв. км. Больше территории всех держав фашистской Оси. Граница с Россией и МНР — 5000 км, больше всех фронтов в Европе в январе 1945-го. За песками Гоби, за хребтами Большого и Малого Хинганов, Ильхури-Алиня, за потоками Аргуни, Амура, Уссури, за 800 км укреплений, 17 укрепрайонами, 4500 дотами самураи чувствовали себя очень уверенно. Они были готовы воевать ДОЛГО, и даже самые оптимистичные прогнозы Пентагона не обещали завершения войны ранее лета 1946. Одной из причин поражения России в 1905 году была недостаточная пропускная способность Транссибирской магистрали. К маю 1945 года дорога оставалась почти той же, только страшно изношенной за войну. 222 тысячи вагонов — стареньких, двухосных — страшно трясло на размытых, еще времен графа Витте, насыпях. Их тащили 3000 паровозов — все, что могла дать разоренная страна. На Восток ехало 400 тысяч офицеров и солдат. Пехотинцы и саперы 5-й и 39-й армий, те, кто штурмовал страшные краснокирпичные форты Кенигсберга. Танкисты 6-й гвардейской, с опытом войны в степях и горах. 7137 орудий, 2119 танков и самоходок, 17000 грузовиков. Грузились ночью. Техника — в камуфляже. Никаких переговоров, не только по радио, но даже по проводам. Никакой переписки. Никаких названий станций. В отличие от расхлябанности времен Русско-Японской войны. Еще важнее было внедрение на железных дорогах СССР диспетчерской системы управление движением [Каргин Д. Диспечерская система, в кн. Техническая энциклопедия, т. 6, М., 1929, сс.798-810. Слово «диспечерская» соответствует правописанию 1929 года. — М.В]. Первые изделия Треста заводов слабого тока (как тогда звались информационные технологии) — селекторная телефонная связь, распорядительные аппараты диспетчеров, мнемонические схемы, телеуправление звуковой и световой сигнализацией... Все это позволило резко повысить пропускную способность Транссиба, где в два, а где и в четыре раза. Так что, когда 8 августа 1945 года, в 17:00 в Кремле японскому послу объявили о начале войны, скорых действий самураи не ждали. Исходя из своих данных о российских дорогах, они ждали наши войска в Манчжурию не раньше марта 1946-го. Но уже в час ночи 9 августа передовые части Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов под командованием маршалов Малиновского и Мерецкова и генерала Пуркаева, под общим командованием маршала Василевского, вошли на территорию противника. И опять — важнее материальных ресурсов умение их применять. Скальные форты, куда страшнее тех, о которые месяцами бились у линии Маннергейма. Пограничники, — годы службы на Востоке, фурункулы от скудного пайка, даже не кирзачи, башмаки с обмотками, — штыками сняли японских часовых. В вентиляцию подземных крепостей лился бензин. Саперы следили за движением светящихся (соли радия!) стрелок на редких в то время часах, бросали подрывные заряды. Смешанные с воздухом пары бензина превращали подземную крепость в печь крематория. Подземный дракон, хищно глядевший на север, корчился в своих пещерах с перебитым позвоночником. И в танковых бригадах, шедших через Гоби и Хинган, новые Т-34 были лишь в первых батальонах. В остальных — Т-26 и БТ, горевшие в 1941-м на Западе. Но здесь они прошли и сквозь пустыни, и через горы, и через поднявшиеся на четыре метра реки. Прошли сотни километров. Справились с тремя фронтами и бригадами смертников. Такого танкового марша в истории не совершал никто. Вот оно, «нематериальное» умение управлять, страшной ценой оплаченное в школе войны! И уже 16 августа генерал Ямада, командующий Квантунской армией, обратился к маршалу Василевскому с заявлением о капитуляции японцев в Манчжурии. А 19 августа российские десантники высадились в Порт-Артуре, смывая со знамен державы сорокалетний позор поражения. В Манчжурской операции Россия потеряла 11 516 человек — меньше, чем в Афганистане. Потери японцев превысили 700000. (Правда, в Афганистане моджахеды, которым не откажешь в мужестве, потеряли только убитыми 1200000!) И к прославленным именам полководцев стоит добавить безвестных железнодорожных диспетчеров, сохранивших тысячи солдатских жизней. ОГОРОД КОЗЛОВСКОГО: Влезай: не убьет! Нам часто кажется, что та или иная технологическая игрушка появляется чуть позже, чем хотелось бы. Ну что бы, например, думаешь, не возникнуть блютусу прежде инфрарэда: скольких бы мучений удалось избежать! Или от каких забот избавиться, появись пораньше видеокамеры с интерфейсом Fire-Wire: не пришлось бы тратиться на эти дорогущие (тогда) платы видеозахвата, да еще и мучиться, чтоб захватилось хорошо… И хотя целый ряд технологических новшеств запаздывает не только по причине естественного развития прогресса, но порою и по искусственным бизнес-причинам (надо выкачать все возможные бабки из технологии предыдущей), — нам ничего не остается, как смириться с логикой реальности и только время от времени горько сетовать себе под нос…  Другая сторона вопроса — всякие примочки и технологии, которые у них, на цивилизованном Западе, существуют и работают, а у нас, увы… Взять хотя бы то же Show View, упомянутое мною в одном из предыдущих «Огородов» («1000 мелочей»). По этой «другой стороне» — еще несколько лет назад, когда первые упоминания о технологии Ethernet-to-Powerline (то есть компьютерная сеть через электропроводку) появились в прессе вообще и в «Компьютерре» в частности, — я очень возбудился, однако счел, что за бугром, где все параметры электросетей регламентированы и строжайше соблюдаются, — этот номер, при всей кажущейся его невероятности (ну, наверное, каждого из вас хоть раз в жизни, а током било!), пройдет, у нас же — ни в жизнь! И вот пожалуйте: тот же D-Link, продукции которого я уже посвятил несколько недавних «Огородов», выдает мне на пробу две коробочки одинаковой внешности и содержания: небольшое, размером с качественный питательный переходник (да и видом — очень близкое благодаря торчащей из него электрической вилке) устройство, коротенький сетевой кабель и компакт-диск с драйверами шифрования трафика. Перекрестившись и загодя попрощавшись как минимум с зухелевским маршрутизатором и встроенным Ethernet-контроллером ноутбука (а заодно — и с его материнской платой), но осознавая ответственность, налагаемую на меня читателями «Компьютерры», я коробочки вскрыл, одно устройство воткнул в розетку и соединил с маршрутизатором (ничего не вспыхнуло, дымом не запахло, и меня даже не ударило током), второе, подсоединив к ноутбуку, — в другую розетку (сперва на кухне, потом — в ванной, потом — в другой комнате). Единственный результат сих операций проявился в трех-четырехсекундном верчении желтенького значка вокруг сетевой иконки в трее и… входу в Интернет, с которым мой маршрутизатор соединен через ADSL-модем. Заметьте: ни одного щелчка мышки, ни одной настройки, ни-че-го! Вдохновленный успехом, я выскочил на площадку и стал звонить соседям. Кого-то не было дома, к остальным — врывался, спрашивал, где ближайшая розетка, втыкал и… снова три-четыре секунды беготни значка — и Интернет. И через площадку. И этажом выше. И двумя ниже… Я, конечно, мог зайти и в парочку соседних подъездов, и даже в дом напротив, — совершенно не исключено, что электричеством они запитаны от одной шины (или одни — от одной, другие — от другой), но этот эксперимент никакой пользы ни мне, ни читателю не принес бы: у каждого дома своя схема электропитания, а у их жителей — свои потребности в объединении компьютеров. Одно я знаю точно: в свое время не только на Западе, но и у нас предпринимались попытки решить проблему «последней мили» и построения домашних сетей именно через электропроводку, — но разбивались о стоящие на пути информации силовые трансформаторы. Способные путем индукции передать электроэнергию, но, увы, не информацию. Как каждый читатель, полагаю, помнит еще из школьного курса физики. ***  Но это — в более или менее широком смысле. В узком же, домашнем (а на коробочках написано в числе прочего: «Building Networks for People», то есть не для бизнеса, даже малого, а напрямую — для народа!), — вряд ли на пути информации встретятся силовые трансформаторы, так что единственное, за чем нужно проследить, — чтобы все точки висели на одной электролинии. И вот тут я возвращаюсь к первому абзацу в том смысле, что зачем нам нужен такой Ethernet-to-Powerline мостик сегодня, когда все новые мамы оснащены Wi-Fi (не говоря уже о ноутбуках), а если у кого не оснащена, — PCI— или USB Wi-Fi-платка стоит два-три десятка долларов? Московские представители производителя объясняют возможную потребность в «мостике» в специально изданной по всем своим изделиям брошюрке, нарисовав картинку частного домика в разрезе с гаражом за железобетонной стеной. Сами производители — на коробке — ограничиваются просто разрезом двухэтажного, с мансардой, коттеджа. Вероятно, имеется в виду, что не всякий железобетон легко пропустит вайфайные волны. Что касается меня, житье в коттедже с гаражом, боюсь, мне не грозит (однако если б грозило — не исключено, что даже на этапе строительства я не стал бы закладываться на эзернет-кабели, а воспользовался либо этим самым мостиком, либо, если б стены пропускали, — вайфаем), — однако в моей бетонной пятиэтажке совсем недавно случился следующий казус: у соседки (через площадку) Светки (я для краткости зову ее СоСветка) спаренный телефон, учеба на юрфаке и, соответственно, — постоянная потребность в Интернете. Мало того что дайлап ограничивают говорливые соседи, — он неспособен поднять и всех свежих правовых актов и комментариев, которые СоСветке необходимы. Увы, «Стрим» для нее закрыт, распараллелиться — не получается, и я любезно предложил ей присосаться по вайфаю к моей точке доступа. Для пробы извлек Wi-Fi-пальчик из ноутбука жены и понес через площадку. Нельзя сказать, чтобы сеть не завязалась, — но сделала это так неуверенно и нестабильно, неохотно, можно сказать, — что мечты о легком Интернете у наблюдающей за моими манипуляциями СоСветки тут же отпали. Я стал гадательно говорить о более мощном Wi-Fi-адаптере, но, поскольку ничего не мог гарантировать, не попробовав, — ее не вдохновил. А тут позвонил ей в дверь с этой крохотной коробочкой, вставил ее в розетку, — и через те самые четыре секунды СоСветка оказалась в сети и Сети. Итак, означенное на коробке с дивайсом словцо «Express» тоже вполне себя оправдывает. Сейчас попытаюсь ответить на четыре вопроса, которые, безусловно, возникнут у тех, кто станет прикидывать «мостик» на себя. Первый: сколько таких устройств можно загнать на одну электролинию. Сказать по чести, я притащил домой только два, — так что информацию даю со слов производителя: до двенадцати сетевых узлов. Думаю, если не бизнес, — должно хватить с головой. Второй: как разрулить потоки, если у вас сразу несколько «мостиков»? И как предотвратить проникновение в вашу сеть злоумышленника, живущего в соседнем подъезде и купившего такую же игрушку? D-Link эту проблему предусмотрел и решил, присовокупив к устройству очень простую в использовании программу сетевого шифрования стойким 56-битным криптоалгоритмом с произвольно изменяемыми ключами. Кроме того, у каждого устройства есть свой mac-адрес, так что вы можете смело установить в маршрутизаторе mac-фильтр. И это будет довольно хорошая защита, поскольку, в отличие от Wi-Fi, украсть его постороннему совсем не так просто. А при попытке — взломщика, может, даже и убьет: не забывайте, все-таки 220 вольт! (Шутка.) Третий вопрос: скорость. 14 Мбит/с. Сегодня, когда мы стомегабитные сети считаем несколько устаревшей нормой и уже начинаем тыкаться в гигабитные разъемы, — это может показаться очень медленно. Однако еще совсем недавно весь наш офис сидел на 10-мегабитном эзернете, — и ничего, хватало, журнал выходил исправно. К тому же эти самые четырнадцать мегабит вполне перекрывают даже самый толстый тарифный план «Стрима», — так что, если для выхода в Сеть, — скорость вполне достаточная. У жены на компьютере, например, стоит Wi-Fi-адаптер стандарта b, то есть со скоростью 11 Мбит/с, соединенный с системой через тоже не блещущий проворством интерфейс USB 1.1, и, пока речь не заходит о перекачке по воздуху какого-нибудь полугигабайтного дистрибутива, — никакого дискомфорта не чувствуется. Но если кому гигабитная сеть просто позарез, — тем да, придется тянуть отдельный кабель, пробивая в стенах, полах и потолках дыры, а потом их заделывая. И, наконец, четвертый и, пожалуй, главный вопрос: почем? Когда СоСветка услышала от меня ответ, — она притормозила обуваться, чтобы тут же бежать за парой коробочек, и до сих пор сидит-думает. Для владельца коттеджа это, наверное, не деньги, — но приходится констатировать, что вайфайная пара обойдется вдвое, а то и вчетверо дешевле. Каждый бык электромостика по имени DHP-100 (стоит сегодня на price.ru от 55 до 75 баксов (первый десяток позиций — по опыту — стоит, наверное, откинуть), а в московском D-Link’е мне вообще назвали рекомендованную цену долларов в 80. Умножайте как минимум на два! Я далек от мысли, что коробочка этих денег не стоит. Просто сегодня имеется такой широкий выбор решений, что можно посидеть и с калькулятором. И слава богу! ГОЛУБЯТНЯ: Verweile doch! du bist so scho..n! В начале июля я ушел в затяжной плановый анабасис: подался на Понт Евксинский по самую осень. Если дороги отражают состояние нации, то положение печальное по самое не могу. M3 (трассу Москва — Киев) раздолбали в такой дупель, что уже не спасут никакие ремонтные работы (тем более что ими и не пахнет): легче все взорвать и заново проложить в другом месте. Апофеоз — участок на всем протяжении Калужской области, вдоль которого зачем-то продают тульские пряники: по сравнению с этой дорогой стиральная доска смотрится зеркальной полировкой. Горькие мысли о недуге, поразившем оккупированное датское королевство, усиливаются от контраста с незалежными шляхами: отличный хайвей (в славянском стиле, разумеется) от Чернигова до Киева, затем — четырехполосная красавица Киев — Одесса, позволяющая на всем своем протяжении (460 км) зашкаливать спидометр. А ведь еще год назад готов был биться об заклад, что трассу никогда не достроят: по самым скромным подсчетам местные атабеки уперли из выделенных кредитов сотни миллионов долларов. Поди ж ты — достроили! Теперь обещанное: впечатления от работы с GPRS из неограниченного пакета мобильного оператора «Киевстар». Если помните, в июне я нарвался на молодежное недоразумение под названием «Djuice». Мало того что Урфин Джюс подключал свой жэ-пэ-рэс четыре дня, потом еще оказалось, что он у него не туда заточенный (диагноз: WAP GPRS) и, следовательно, непригодный для творческой хазмогамии. Так я впервые в жизни узнал, что существует два варианта жэ-пэ-рэса: молодежный и профессиональный (в терминологии «Киевстара»). Этот последний был исключительно привилегией батистопортяночников, то бишь счастливых обладателей контрактных тарифных планов. Посему за два часа, проведенных в столице городов русских, я и разжился самым взрослым контрактом «Киевстара» — «Неограниченным». Что вам сказать? Вариант «детям до шестнадцати» полностью оправдал ожидания, и уже через полтора часа после подписания договора в офисе головного дилера можно было наблюдать картину поросячьего счастья виртуального ботаника: overnight на живописнейшем берегу Южного Буга, кругом захлебываются иволги и выпи, плещутся заигравшиеся щуки, сыне ведет на красном поводке абиссинского кота Рамзеса на водопой, леонбергерская свинья самозабвенно вываливает спину в свежей коровьей лепешке, жена стряпает ужин, а старый голубятник, развалившись на складном кресле, отстреливается короткими пулеметными очередями электронной почты от читателей и студентов Виртуального Колледжа… Безграничное счастье от ощущения безграничной свободы. Вот уж поистине: Und Schlag auf Schlag! Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schoen! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zugrunde gehn! GPRS-коннект контрактного «Киевстара» стабильный и быстрый: в среднем — около 4 кбит/с по всему маршруту (пока проверял от Умани до Одессы и дальше — по побережью в обе стороны). Мощность сигнала примерно в полтора раза выше, чем у UMC (по прошлогоднему опыту). Особенно это ощутимо на песчаных пляжах, отрезанных от «большой земли» высокими обрывами — фирменные знаки бессарабского побережья Черного моря. Там, где коннект едва теплился в тельце UMC, «Киевстар» дышит полной грудью: прием уверенный, жэ-пэ-рэс стоит как гвардеец у ворот Букингемского дворца (не шелохнется, в натуре). Разумеется, без дегтя не обойтись — в часы пик балом заправляет ранее неведомое мне правило «6 к 1»: из шести попыток соединения четыре непременно срываются (сервер не присваивает IP-адрес). Впрочем, еще ни разу не выходило, чтобы терпение не перетерло труд. А вот вам и бочка меда: оказывается, ограничение в тарифном плане «Неограниченный» (каламбур-с в духе мобильных операторов) в 300 мегабайт бесплатного трафика GPRS можно легко обойти. Исчерпав лимит, вы просто-напросто переходите на так называемое GSM-Data-соединение: по тому же Bluetooth дозваниваетесь до известного номера (+38-067-2222901), после чего пользуетесь неограниченным трафиком, как при простом телефонном разговоре. Единственная плата — скорость соединения падает до 9600 бит/с, но тут уж ничего не попишешь: издержки технологии. Ну да какие наши годы? Матерые дайлапщики умудряются скачивать даже на таких оборотах целые DVD-рипы! Заключительный аккорд. Обсудив на совете директоров статью «Монблан за 7 гривен», компания «Киевстар» сделала правильные оргвыводы и рапортовала общественности: с 1 июля подключение к «профессиональному» жэ-пэ-рэсу стало доступно и молодежи (включили в бесконтрактный пакет Урфина Джюса)! Софтверный блок «Голубятни» хочу посвятить дискуссии, которой давно надлежит положить конец: об универсальных пакетах безопасности — программах, совмещающих в себе антивирусную и антитрояновскую защиту с файрволлом. Я не раз гондурасил эту тему на протяжении шести лет, пока, наконец, в февральском «Преодолении Сумбурцумяна» окончательно не высказался в пользу румынского комплекса BitDefender 8 Professional, который не только предоставил самый безотказный зонтик моим компьютерам, но и на голову превзошел всех конкурентов по требовательности к ресурсам. И что же? Получаю днями очень характерное письмо читателя: «Если возможно, уточните пожалуйста, действительно ли вы пользуетесь пакетом BitDefender 8 Professional. К сожалению, я по-немецки не очень, но если дадите ссылочку на „февральский же номер замечательного немецкого регионального издания CHIP с результатами скрупулезнейшего тестирования восьми пакетов“, то попытаюсь хотя бы понять, что они там проверяли. Моя обеспокоенность связана с тем, что в седьмом номере PC Magazine Russian Edition, посвященном информационной безопасности, этот пакет среди рассмотренных занял последнее место. Я еще могу понять второе-третье, но тут… „мы не можем рекомендовать этот пакет в качестве комплекса безопасности“. Тут уж не за 50 долларов переживаешь, а за возможные последствия». Итак, делаю важное заявление: Дорогие читатели, не читайте вы, бога ради, «высокопрофессиональные обзоры», написанные «специалистами» из страны, где раздаются стоны недорезанных поросят! И не верьте вы результатам «объективного тестирования»! Все это чушь собачья и ложь несусветная! Нельзя же быть до такой степени наивными людьми. Учитесь зрить в корень: совершенно не важно, кому там присудили первое место в седьмом номере PC Magazine Russian Edition — Касперскому или Научному Диалогу с Петей Нортоном (я этот обзор не читал и, разумеется, читать не собираюсь). Точно так же неважна конкретная мотивация, побудившая вывалять в перьях недосягаемый во всех отношениях BitDefender. Важна лишь поза, в которой перманентно пребывает россиянский «профессиональный журналист». И поза эта на куртуазном языке трубадуров называется «зю» (выговорить на народном языке не позволяют приличия). Помните сакраментальную фразу героя Сухорукова в «Комедии строго режима»? «Классиков читать надо, классиков!» Марксизьма-ленинизьма, не к вечеру будь помянут. И трижды был прав дедушка Ленин, с пеной у рта утверждавший: беспартийной и независимой литературы не бывает! Истину эту блестяще проинтуичили современные робингуды, отлив в безупречную формулу: «Кто девочку ужинает, тот ее и танцует». Неужели непонятно?! Вы знаете, как проходит тестирование в немецком журнале Chip, который я помянул в контексте BitDefender? Да что там Chip — в любом европейском или американском журнале? Получают журналисты деньги в бухгалтерии своего издательского дома, отправляются в ближайший магазин инкогнито, покупают компьютерную программу или железяку, гоняют ее в хвост и гриву, а потом относят обратно в магазин — как-никак, money-back давно уже общее место. Знаете, как проходит тестирование в Россиянии? Заинтересованные дяди и тети приносят в журнал свой собственный продукт: «На, мол, мил человек, зацени!» И мил человек заценивает. Объективно. А как же иначе? Неужто совесть позволит плюнуть в кормящую ладонь?! На самый крайняк, если продукт совсем отстойный, незлобливо журит, отделываясь отпиской: «Благодарим компанию имярек за любезно предоставленное оборудование». Да и то — такой некомильфо может позволить себе разве что наш старик Антонелло. Я тут никого не обвиняю, потому что виноватых нет: такова система, а лица и частности — не в кассу. Именно поэтому нельзя читать и тем более полагаться на россиянские «результаты объективного тестирования». По той же самой причине с первого дня существования «Голубятен» я четко обозначил позицию: все, что читатель найдет в моей колонке, является исключительно субъективным мнением. Осциллографы, тестеры и амперметры — все это в Бобруйск, как выражаются удаванутые аффтары. Единственный критерий истины — тирания демиурга колонки. Тирания персонального опыта, если хотите. Поэтому когда я вижу, что антивирус забирает 90% ресурсов компьютера на то, чтобы издать душераздирающий визг недорезанной свиньи, то и пишу об этом прямым текстом: «На моем компьютере эта штука не проканала». А когда я вижу, что универсальный пакет безопасности за шесть месяцев пользования ни разу не то что не завис, но и не затормозил компьютер, отлавливая при этом всю гадость, какая только лезет из Сети, то тоже пишу в лоб: «На моем компьютере BitDefender — абсолютный рулез!» Кстати, в данном контексте мой пафос субъективности отнюдь не оригинален и полностью совпадает с установкой издательского дома: «Компьютерра» никогда не становилась в позу «независимого специалиста», не бряцала математическими формулами и не сотрясала воздух инженерными проклятиями. Если же кому-то неймется дорваться до объективного мнения о каком-то антивирусе или антитрояне, то метните в печку все без исключения россиянские поделки («Голубятни» да Писимаги Эр-Е!) и почитайте что-нибудь серьезное, например журнал Virus Bulletin, который аки маузер Дзержинского для всей антивирусной тусовки. Узнаете много интересного. Например, в июньском номере рассказано о том, как BitDefender получил сертификацию VB 100%, что означает абсолютный отлов всех вирусов, находящихся в обращении. Или загляните на TopTenReviews (линк на него указан на сайте Virus Bulletin) и убедитесь, что десятку лучших антивирусных программ с оценкой превосходно (excellent) возглавляет все тот же румынский паренек, которого местный авторитет PCMagazine RE удостоил последним местом. К слову, ни одной россиянской программой в десятке TopTenReviews даже не пахнет. Ну и последнее, дабы навеки угомониться и закрыть эту тему. По очень большому секрету из самых первых рук (одной антивирусной лаборатории) сообщаю читателям совсем кислую штуку: при желании всегда можно составить такую выборку вирусов для тестирования, с которой играючи расправится нужный тебе пакет и на которой споткнутся все конкуренты. Так-то вот. Ну и читайте побольше классиков, разумеется! Линки, помянутые в «Голубятне», вы найдете на домашней странице internettrading.net/guru. По рукам! Едва я миг отдельный возвеличу, Вскричав: «Мгновение, повремени!» - Все кончено, и я твоя добыча, И мне спасенья нет из западни. ТЕХНОЛОГИИ: Лучше один раз увидеть Журналисты, пишущие о компьютерах, горазды порассуждать о дизайне. Редкий железный обзор обходится без ремарок автора о том, что дизайн — «привычный», «непривычный», «удобный», «хороший», «плохой», «классический», «оригинальный» или «угловатый». К счастью, компьютерные обзоры, как правило, снабжены фотографиями, так что у читателя есть шанс понять, что автор считает «непривычным», а что «угловатым», но вот насколько дизайн хорош или плох, наверное, имеет смысл спрашивать у самих дизайнеров. Дизайнерских конкурсов в мире проводится довольно много, но IDEA, проводимый Американским обществом промышленных дизайнеров, наверное, один из самых престижных. Раз в год компетентное жюри оценивает присланные на конкурс работы, руководствуясь следующими критериями: новизна, эстетика, удобство использования, экологичность и перспективность с точки зрения бизнеса. Все работы были разбиты на 13 категорий — больше всего проектов оказалось, конечно, в разделе потребительских продуктов и компьютерного оборудования. Отметим, что оценивались не сами продукты, а их дизайн, однако во многих случаях отделить одно от другого непросто. Кроме того, для участия в конкурсе авторы проектов должны были подать заявку, так что в некоторых категориях жюри приходилось выбирать из того, что есть. КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «Золото» получили сразу три проекта: не нуждающийся в дополнительном представлении Apple MacMini, линейка сетевых решений NetGear Platinum II (рис. 1) и планшет Intous3 от Wacom (рис. 3). ***   Облик Intous3 создан немецкой компанией Ziba, которая вообще очень удачлива и по итогам пяти конкурсов занимает почетную пятую строчку в рейтинге самых успешных участников IDEA — шестнадцать ее решений получали на IDEA призовые места. NetGear заказала дизайн своих сетевых продуктов фирме NewDealDesign и вряд ли пожалела об этом. Дизайнерам удалось не только улучшить внешний вид сетевого оборудования, но и на треть сократить затраты на сборку. Один из членов жюри сравнил Platinum II с iPod — и правда, похоже. ***  КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Про ASUS VENTO 3600 (рис. 4) мы уже писали, но не грех упомянуть об этом продукте еще раз. Помимо того что это один из самых красивых компьютерных корпусов на рынке (этим-то уже мало кого удивишь), он еще и очень удобен, поскольку для доступа к комплектующим не нужно искать отвертку и раскручивать болты. ***  Avid Mojo — профессиональный цифровой акселератор для систем нелинейного монтажа от Avid: «Поскольку Mojo является одним из главных устройств для кино— и видеомонтажеров, всегда находится на виду и постоянно используется, он должен быть маленьким, с плавными линиями и легким». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

|||||||||