|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: БСЭ :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Компьютерра :: Лондон Джек Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Скандальная леди :: Рагнарёк :: The Boarding House :: Аквариумист :: Алиби актрисы :: Александр Демьяненко :: Храм Диониса :: Бегущая по волнам :: Ифтах и его дочь |

Компьютерра (№255) - Журнал «Компьютерра» № 12 от 28 марта 2006 годаModernLib.Net / Компьютеры / Компьютерра / Журнал «Компьютерра» № 12 от 28 марта 2006 года - Чтение (стр. 7)

В секторе «плат для AMD», где уже долгое время все материнские платы были совместимы со всеми процессорами, основная часть продуктов (даже «навороченных») встречалась, кажется, еще на прошлых CeBIT и Computex. Новые чипсеты, вроде nForce 4 X16, Radeon Xpress 3200 и даже nForce 5xx, теряются на их фоне. Правда, в связи с переходом AMD с Socket 754 и Socket 939 на единый Socket AM2, работающий с оперативной памятью стандарта DDR2, появились и совершенно новые, еще не выпущенные продукты для этого разъема, но из-за на редкость нетребовательной к «сторонней» поддержке архитектуры K8, по большому счету, все это попросту ранее выпущенные продукты, в которых заменен сокет и сделана разводка слотов оперативной памяти под новый стандарт.

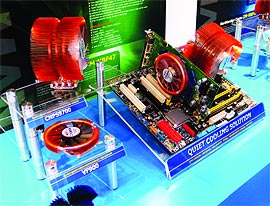

В секторе «плат для Intel» ситуация иная, поскольку новые процессоры Intel постоянно требуют и новой инфраструктуры, а производство старых чипсетов быстро сворачивается. Но кроме этой самой поддержки процессоров (и малополезной пока оперативной памяти DDR2-667) отличий от старых версий немного, так что с действительно новыми и интересными продуктами негусто и тут. Главным «хитом сезона» стали чипсеты Intel Q965/G965 — логическое развитие i945P и i945G соответственно, с поддержкой будущих процессоров семейства Conroe, оперативной памяти стандарта DDR2 и сильно улучшенным интегрированным графическим ядром у G-модификаций. Из любопытных особенностей можно отметить отказ от «устаревшего» интерфейса Parallel ATA, который и в прежних-то решениях Intel встречался в одном экземпляре, в пользу Serial ATA (скажите спасибо техническому прогрессу и отправляйтесь искать соответствующие оптические приводы). Впрочем, конечные пользователи от этого вряд ли сильно пострадают, — на «чипсетном» фронте Intel успешно теснят nVidia и ATI, первая — из сектора хай-энда, вторая — из сектора недорогих решений (как известно, в ассортименте даже самой Intel есть материнская плата на чипсете ATI), которые и прогрессивные стандарты поддерживают, и от PATA отказываться не собираются. Так что выбор у покупателей, без сомнения, останется.  Из прочих закономерностей — все дружно борются за поддержку SLI, CrossFire и родственных им технологий. Сегодня, похоже, это уже становится не «фичей», а «необходимой особенностью», — как минимум на каждой второй плате разведено по два графических слота — что в силу универсальности слота PCI Express x16 можно только приветствовать. Если не вторую видеокарту, то уж какую-нибудь редкую современную железку с разъемом PCI-Express x4 туда всяко можно будет поставить. А вот стандарт BTX, ежели судить по экспозициям производителей «матерей», так до сих пор и не прижился — соответствующих плат как было по одной-двум на стенд, так и осталось, причем потеряв флер новизны, они теперь вообще не привлекают маломальского внимания и используются по большей части в компактных «фирменных» решениях. Таких решений, и это еще одна тенденция, было на удивление много (правда, более традиционных, стандарта ATX), причем самых разных — вплоть до плат 12х12 см, большую часть которых занимал процессорный Socket 754 с его крепежной рамкой. Все рекорды, как обычно, принадлежали давно и прочно оккупировавшей эту нишу VIA. В общем, и здесь довольно тихо, хотя прогресс, в отличие от застойного процессорного рынка, наблюдается. И пусть он эволюционный, а не революционный, — но все же прогресс. Sapphire Pure CrossFire PC-A9RD580  Как ни странно, самую интересную материнскую плату я увидел отнюдь не у ASUSTeK и даже не у Gigabyte, демонстрировавшей любопытную «турбовинтовую» GA-G1975X, а на скромном стенде компании Sapphire. Строго говоря, плат было две — и «младшенькая» Pure CrossFire Advantage PC-A9RD580Adv показалась мне просто очередным добротным продуктом, сработанным на основе нового чипсета ATI Xpress 3200. Продуктом довольно интересным, обладающим поддержкой CrossFire, неплохой производительностью, возможностями для разгона и нашпигованным разными функциями — но этим сейчас уже никого не удивишь. А вот «старшая» PС-A9RD580 — штука уникальная: здесь инженеры пожертвовали частью функциональности в угоду качеству. Судите сами — лишние $60 (!), потраченные на высококачественные навесные компоненты, отдельный четырехфазный блок VRM со внушительным «чипсетным» радиатором, коннекторы Molex дополнительного «винчестерного» питания для каждого из графических слотов и разводку, свободную от дополнительных контроллеров. Честно говоря, я не верил, что в эпоху засилья фишек и рюшечек кто-нибудь решится выпустить такое решение для энтузиастов, однако вот оно, перед глазами! ТЕМА НОМЕРА: Видеокарты и интегрированная графика Автор: Сергей Озеров Мир видеокарт весьма похож на мир материнских плат (недаром и тут и там основные игроки почти одни и те же), но более динамичен — новые видеокарты покупаются чаще новых материнских плат, и деньги за них платят зачастую гораздо большие. Правда, далеко не все, — половина пользователей довольствуется графикой, интегрированной в материнскую плату. Однако второй половины вполне хватает для процветания этого бизнеса. Так что гонка скоростей и сражение за карман потребителя здесь развернулись нешуточные.  Огромный стенд nVidia был окружен, как спутниками, стендами крупнейших «специализированных» производителей видеокарт. Посетителей было столько, что стойку для прессы компания даже разместила отдельно от основной экспозиции, — иначе в разгар дня к ней было бы невозможно пробиться. Демонстрировались долгожданные графические процессоры, производимые по 90-нм технологическому процессу — призванный вернуть пальму первенства топовый GeForce 7900 GTX, чуть менее быстрый «энтузиастский» GeForce 7900 GT и «мэйнстримовый» GeForce 7600, а также вышедший пару месяцев назад недорогой GeForce 7300. Сенсаций, правда, не было — новые продукты получили явную установку не на лидерство любой ценой, а на массовость, экономичность и доступность решений (чем, к примеру, не мог похвастать GeForce 7800 GTX 512M), так что 32-пиксельных конвейеров в GeForce 7900 GTX покупатели не дождались, — там просто слегка подтянули тактовую частоту ядра (с 550 до 650 МГц) и чуть снизили частоту памяти (с 1,7 до 1,6 ГГц). Зато новый процессор потребляет гораздо меньше энергии и, главное, — гораздо дешевле и технологичнее своего предшественника. Впрочем, большинству пользователей, наверное, интереснее решение «среднего звена» — GeForce 7600 GT, ценою около $200, — и здесь nVidia действительно сделала впечатляющий шаг вперед, перейдя от 8— к 12-пиксельным конвейерам и повысив тактовые частоты ядра (с 500 до 560 МГц) и памяти (с 1,0 до 1,4 ГГц). С учетом улучшенной архитектуры семейства G70 вырисовывается очень красивая картина: новые 7600-е платы будут на равных бороться с топовыми решениями предыдущего поколения по скорости и наверняка обойдут их по возможностям. Одним словом, революция-с! Цены пока, правда, кусаются — за 7600 GT на рынке просят далеко не $199, а хорошо, если $250 долларов, но лиха беда начала — я, во всяком случае, апгрейд для своего компьютера уже присмотрел. AGP-версии новых видеокарт, кстати, тоже будут — по крайней мере для 7600 GT и 7800 GS. Забрасывать это направление nVidia явно не собирается.  ATI на выставке традиционно «партизанила», полностью отказавшись от собственного стенда (!) и разместившись в крошечном конференц-зале на галерее второго павильона, где сотрудники в спокойной обстановке показывали журналистам новинки и рассказывали о своем видении будущего компании. Контраст с буйной жизнью стенда nVidia — потрясающий, но ATI, обладающей в настоящий момент короной лидера 3D-графики и уже давно выведшей на рынок свою линейку X1300-X1600-X1900, торопиться действительно некуда. Так что анонсов на выставке прозвучало всего два: был объявлен долгожданный чипсет Xpress 3200, долженствующий наконец-то догнать вот уже не первый год недосягаемый nForce 4 SLI, и графический чип из сверхудачной серии GTO, «мечты оверклокера» — X1800 GTO. Ничего чрезвычайного ни в том ни в другом нет — набор встроенных в чипсет периферийных возможностей в Xpress 3200 (возможно, из-за потери ATI альтернативного поставщика южных мостов к ее чипсетам — фирмы ULi, купленной с потрохами nVidia) остался прежним, только вдвое увеличилось число линий PCI-E — с 8 на каждый графический слот до 16; а Radeon X1800 GTO — это вообще «распродажа» не слишком успешного Radeon X1800 (R520), слегка обрезанного, дабы вписать его в менее дорогую рыночную нишу. И все же, благодаря ранее завоеванным позициям, ATI может давить конкурента ценой, предлагая за те же деньги продукты классом выше — к примеру, X1800 GTO по цене GeForce 7600 GT. Время покажет, смогут ли бродившие по выставке Ruby, живые символы канадской компании, отобрать покупателей у nVidia, однако, судя по обилию броских красных сумок, раздававшихся под той самой комнаткой на галерке, поклонников у ATI сегодня хватает. Quad SLI от nVidia  Слухи о «счетверенных» видеокартах на основе графических чипов nVidia витали в воздухе уже длительное время, то затухая, то, с выходом двухпроцессорных видеокарт или материнских карт с четырьмя графическими слотами, возникая вновь. Технически задумка была на порядок сложнее реализации SLI на две видеокарты, а ее практическая применимость — явно под большим вопросом, но похоже, что nVidia просто не могла не оправдать ожиданий своих поклонников. В результате на свет появился бутерброд из четырех плат текстолита, вентиляторов, радиаторов, кристаллов графических процессоров и оперативной памяти. Это уже не игрушечные на вид видеокарты, а промышленного вида творение наподобие тех, которые применяют в профессиональных целях (например, для тренировок пилотов) военные. И решения там тоже отнюдь не просьюмерские — видеокарт на самом деле две, но каждая из них «двухэтажная» и управляется специальным мостом, разделяющим между этажами доступ к графической шине. Топологически получается как бы квадрат из четырех углов — видеокарт GeForce 7900 GTX, соединенных четырьмя ребрами — двумя стандартными SLI-линками и двумя специальными мостами. nVidia заявляет, что для поддержки Quad SLI пришлось даже внести в кристалл 7900-го специальные изменения, но не думаю, что они так уж радикальны. Производительность «бутерброда» фантастическая (а чего еще ожидать от связки четырех топ-видеокарт?). Впрочем, тепловыделение — тоже: каждый слой «бутерброда» потребляет 150 Вт. Умножьте эту цифру на четыре, приплюсуйте энергопотребление остальной системы — и киловаттный блок питания уже не покажется вам роскошью. Правда, в текущей версии системы все это хозяйство, от греха подальше, обслуживает внешний блок питания. И скажите спасибо, что новые 7900 GXT еще относительно «холодны» и «экономичны», — представляете себе системный блок, сплошь окутанный трубками водяного охлаждения или шумящий и потребляющий, как бытовой пылесос? Пробиться к стенду nVidia, где демонстрировалась Quad SLI, не говоря уже о том, чтобы ее сфотографировать, было практически невозможно из-за сногсшибательного (временами — в прямом смысле этого слова) напора посетителей. Однако позднее я не без удивления отыскал два «квада» без присмотра и публики на стенде Foxconn. Эта фирма хоть и является одним из крупнейших OEM-производителей в мире (и практически монополистом — в производстве разной мелочевки, к примеру процессорных сокетов), новые и топовые видеокарты для nVidia и ее партнеров делает отнюдь не она, а Flextronics. Впрочем, вволю поразглядывать системы и сфотографировать их мне это не помешало — за сим и помещаю их сюда. Впрочем, хватит об ATI. VIA — вот кто истинный партизан графического рынка! Стенд этой тайваньской компании ухитрился поразить меня трижды — помимо видеокарт, еще и процессорами и сверхкомпактными материнскими платами[А также сверхуспешными продажами своих чипсетов для платформы Intel — за минувший год ее присутствие на этом рынке увеличилось аж в полтора раза]. Но если о последних слышали многие, то о семействе Chrome S25/S27 — полагаю, почти никто. Однако VIA, похоже, совершила еще одну маленькую сенсацию, — и в то время, как «загнулась» пред-пред-предпоследняя компания-разработчик графических ускорителей XGI, выпустила на удивление неплохой «бюджетный» продукт. Особой производительностью, несмотря на восемь пиксельных конвейеров, он не отличается, хотя и откровенно медленным его не назовешь. Но зато — рекордно низкое энергопотребление (похоже, это становится «коньком» VIA), хорошая «двухмерная» графика и совместимость с требованиями грядущей ОС нового поколения от Microsoft — Windows Vista. Поддерживается даже технология, аналогичная SLI, хотя это уже скорее из разряда курьезов и маркетинга, чем реального использования.  Из любопытных новинок — системы охлаждения на основе тепловых трубок с выносным радиатором. Поначалу я не очень понял задумки со здоровенной свисающей с видеокарты штуковиной, но, как оказалось, такое решение позволяет использовать для охлаждения один-единственный процессорный вентилятор, причем как для ATX, так (что крайне важно!) и для BTX, в которой охлаждение мощных видеокарт единственным системным вентилятором является одной из самых неприятных проблем. В секторе интегрированной графики идет интенсивное «перевооружение», связанное с уже упоминавшейся Windows Vista. Эта система предъявляет к графическим ресурсам компьютера непомерные требования, которые напрочь убивают казавшиеся бессмертными пережитки эпохи первых GeForce и Radeon, много лет кочующие с минимальными изменениями из одного недорого чипсета в другой. Теперь поддержка шейдеров второй-третьей версии и внушительная производительность потребовалась даже для того, чтобы просто таскать окошки по экрану (к слову, соответствующий экспонат на стенде nVidia вызывал у посетителей живейший интерес). В результате и ATI, и VIA и Intel показали по этому поводу новые решения с увеличенной производительностью: ATI слегка подняла производительность, VIA перешла на более современное DX9-совместимое графическое ядро Chrome9, Intel — сильно переработала существующее GMA950, наделив его поддержкой шейдеров третьей версии и вроде бы заметно повысив и без того не самую плохую производительность. nVidia, сравнительно недавно вернувшая в сектор IGP-решений с ее nForce 6100/6150, ничего нового не анонсировала, но ее решение на основе удачного и современного GeForce 6200TC и так выглядит неплохо. Помимо Vista, на слуху у производителей видеокарт еще одно название — HDMI, новый защищенный (HDCP) цифровой интерфейс. Передаваемые по нему данные на монитор по пути шифруются, защищая голливудских производителей контента высокого разрешения от пиратов, снимающих любую защиту путем перегонки видео через DVI с последующей перезаписью. Теперь халява, похоже, скоро закончится — ни HD DVD-, ни Blu-ray-приводы попросту не станут воспроизводить записанный на диске контент в полном варианте, если не обнаружат защищенного цифрового подключения. Так что готовьтесь обзавестись второй видеокартой, чтобы иметь возможность смотреть обычное кино. Халявы с «разлоченными» приводами и снятием RPC, как это было с DVD, судя по необычайной тщательности подготовки защиты нового поколения, уже не предвидится. Словом, графический рынок, в отличие от многих других рынков комплектующих, процветает. И ничего, что у девяти из десяти производителей видеокарт продукция напоминает продукцию соседей с точностью до системы охлаждения (и хорошо еще, если последняя отличается от референсной, а то абсолютно идентичные GeForce 7800 и 7900 GTX разных производителей уже на второй день начали мозолить глаза). MSI Geminium Go  Еще одна интересная железка, представленная на CeBIT, — яркий пример красивой реализации очень простой идеи, почему-то до сих пор никому не приходившей в голову. «Двухголовые» видеокарты сегодня делают все кому не лень. А ASUSTeK, Gigabyte и MSI свои решения в этой области представили еще год назад. ASUSTeK выпускает «экстремальные» видеокарты — например, продемонстрированную на выставке двухпроцессорную GeForce 7900 GTX; Gigabyte делает «более народные», не столь дорогие и горячие карты, а MSI… MSI пошла своим путем и предложила использовать вместо обычных видеокарт… ноутбучные. И действительно, какие основные проблемы приходится решать при создании двухпроцессорной видеокарты? Нехватка места (сегодня и однопроцессорные-то платы с трудом помещаются в корпуса, куда уж там второй чип с памятью паять?) и необходимость охлаждать фактически две видеокарты в лице одной. Но ровно с теми же проблемами сталкиваются — и успешно их преодолевают — производители ноутбуков! Мало того, для ноутбучных видеокарт nVidia существует даже более или менее стандартизированный слот расширения — MXM; вот его-то в MSI и решили использовать.  Geminium Go — достаточно нетривиальный трехслойный «конструктор» из одной «родительской» платы, на которой расположена управляющая электроника и схемы питания, и двух дочерних стандартных ноутбучных плат MXM, установленных в разъемы родительской платы по обеим ее сторонам. В итоге — на удивление компактная и холодная «двухголовая» видеокарта, причем универсальная — модули MXM в нее можно поставить любые, хоть GoForce 6600, хоть 7900. Несмотря на некоторые трудности с установкой на эту конструкцию систем охлаждения — все очень красиво и изящно. Правда, «пощупать руками» сие творение, увы, не удалось, так что ничего сверх того, что оно есть и работает (не слишком быстро, правда), сказать не могу. Однако идея красивая, надеюсь, она не зачахнет. ТЕМА НОМЕРА: Системы охлаждения Автор: Сергей Озеров Пожалуй, больше всего на выставке я нагляделся всевозможных "водянок. Судя по изобилию и техническому разнообразию жидкостных систем охлаждения, их будущее не за горами. На стенде Thermaltake просто глаза разбегались от обилия интересных экспонатов. Водяным системам охлаждения у Tt была отведена добрая половина павильона — и выглядели они порой как настоящий набор водопроводчика: трубки, насосы, расширительные бачки, разнообразные соединения и индикаторы уровня воды и течения жидкости. Здесь уже пахло отнюдь не игрушками для любителей разгона, а профессиональными решениями по охлаждению всего компьютера. Там была система водяного охлаждения для винчестера, водоблок на основе тепловых трубок, водоблоки для видеокарт и чипсета, радиаторы всех сортов и размеров — от совмещенных с водоблоком процессора до внешних напольных радиаторов в половину человеческого роста, стилизованных под Hi-End-акустику, — в общем, было решительно все, чтобы охладить при помощи воды практически любой девайс. После столь исчерпывающей демонстрации «суперконструктора» смотреть на другие системы водяного охлаждения уже не хотелось — понятно было, что ничего круче я на выставке, да и вообще в обозримом будущем, не увижу. Хотя во время блужданий по павильонам я нет-нет да и натыкался на разного рода «готовые к использованию» продукты. К примеру, на стенде все той же Thermaltake, помимо многочисленных «собранных» водянок, можно было увидеть комплекты для одной и двух видеокарт в виде пары водоблоков, устанавливающихся на видеокарты, и «кирпича» с расширительным бачком, помпой и радиатором в одном флаконе. Эксклюзивное право на использование всей этой красоты на ближайшие полгода приобрела для своих решений Sapphire, так и не доведшая до ума систему охлаждения видеокарты на основе расплавленного металла[Да, именно расплавленного и именно металла — благо отдельные металлы и сплавы плавятся даже при комнатной температуре, яркий пример тому — ртуть. К слову, металлический теплоноситель используется в современных ядерных реакторах, поскольку у него действительно много преимуществ — например, возможность эффективного использования немеханических насосов]. Что-то похожее демонстрировала, кстати, и MSI — похоже, идея охлаждения многосотваттных видеокарт водой (то ли еще будет через год, попомните мое слово!) просто витает в воздухе. Другое популярное «водное» направление — корпуса со встроенной или предустановленной системой водного охлаждения, демонстрировавшиеся как в классическом своем виде (Titan), так и в предельно потребительском, где через закрытое завинчивающейся пробкой отверстие на корпусе залить раствор теплоносителя (Gigabyte).  Впрочем, воздушное охлаждение сдаваться не намерено. Все уважающие себя производители привезли на CeBIT разной степени экзотичности конструкции на основе тепловых трубок. Здесь отличилась фирма Cooler Master — на ее стенде каждый второй кулер выглядел пришельцем из космоса, причем довольно страшным. Вообще, я считаю, что в любой технике, будь то истребитель или материнская плата, должна быть некая внутренняя красота и изящество, — ну не может хорошее решение быть некрасивым! Однако сомневаться в эффективности гигантского радиатора, укрепленного над теплосъемником процессора на шести длиннющих тепловых трубках и обдуваемого двумя (!) двенадцатисантиметровыми (!!!) вентиляторами, нет оснований. Не вполне, правда, понятно, куда такое чудо запихивать и как крепить, чтобы оно не отвалилось под собственной тяжестью, но, наверное, если постараться, то можно. Термальные модули для систем BTX встречались не очень часто, но все-таки встречались — и тоже угнетали своими размерами и, вероятно, весом. Да, топовые решения (действительно красивые!) нынешнего лидера в области систем охлаждения — компании Zalman — уже находятся на пределе эксплуатационной допустимости по весу и габаритам, так что, быть может, противникам «воды», буквально через один шажок тепловыделения процессоров, придется серьезно пересмотреть свои взгляды.  Из забавного: много «охлаждающих подставок» для ноутбуков. Изогнутая металлическая пластина с двумя-тремя вентиляторами, питающимися от USB, и с приспособлениями для фиксации лежащего на ней ноутбука. Причем все хором называют свои решения (с моей точки зрения, абсолютно идентичные и практически бесполезные) уникальными и единственными в своем классе.  Из интересного: на стенде Thermaltake демонстрировались вентиляторы, на которые каким-то непостижимым образом при работе проецировались вполне разборчивые надписи — например, текущая температура процессора или вращающаяся по кругу надпись «Thermaltake». Самый настоящий фокус, глаз не оторвешь. Про всяческие красивые «моддинговые» подсветки, в том числе и динамические, я даже не говорю — фотография этого не передает, одна надежда на Сергея Леонова с его видеокамерой. OCZ Cryo-Z  Из экстремальных вариантов охлаждения мне особенно приглянулась «маленькая» холодильная установка от OCZ — Phase Change Cooler, или, проще говоря, «фреонка». По сути дела — обыкновенный холодильник, только приспособленный для охлаждения процессора. Размером это чудо техники — с половину типового ATX-корпуса, изготовлено из алюминия, подключается к электросети, использует промышленный компрессор и солидных размеров радиатор, — и обеспечивает зверское охлаждение на конце торчащего из него и внушающего невольный трепет холодильного шланга толщиною со ствол небольшого деревца. За температурой процессора и хладагента и за работой криогенной установки следит компьютер; он же в случае чего автоматически ее выключает. Если верить описанию, Phase Change Cooler, «совместимый с любыми материнскими платами для процессоров AMD и Intel», должен «принести технологию фреонного охлаждения в массы». Пока, к счастью, сие жуткое творение встретилось на выставке лишь на учебно-показательной демонстрации экстремального разгона, но все равно готовьтесь: технология охлаждения завтрашнего дня, можно сказать, уже определена и даже подготовлена к использованию. Даст бог — не скорому. ТЕМА НОМЕРА: Мониторы Автор: Сергей Озеров Получив перед поездкой «партийное» задание написать в отчете про мониторы и наслушавшись от старших товарищей страшных историй о стендах, буквально заставленных и увешанных этими средствами отображения информации, я заранее смирился со своей печальной участью и приготовился терроризировать девушек-консультантов вопросами о том, чем данная конкретная ЖК-панель отличается от точно такой же по виду панели, висящей во-о-он на том стенде конкурента. Но обошлось: мониторов было немного, и на стендах они стояли действительно «по делу» — ничего откровенно скучного, к моему удивлению, не было. CRT-мониторов на всей выставке было, дай бог, штук десять, да и те лишь на «служебных» местах экспозиции. Время электронно-лучевых трубок ушло безвозвратно, — причем теперь уже абсолютно объективно: цены на ЖК-мониторы упали практически до такого же уровня, а детские болезни вроде ограниченных углов обзора, цветопередачи, медленного времени отклика производители благополучно вылечили. И как бы я ни любил свою профессиональную, но уже очень старую двадцатидвухдюймовку японской сборки, не могу не признать: превосходным 24” широкоформатным дисплеям ценою меньше полутора тысяч долларов громоздкий и тяжеленный HP, увы, проигрывает по всем статьям. Что рынок уже и зафиксировал: продажи CRT быстро сходят на нет, а ведущие производители избавляются от соответствующих подразделений. Так что рассказ пойдет о ЖК. И немножко о плазме.  Главная тенденция: производители, похоже, отказались от дальнейшего совершенствования матриц — во всяком случае, шильдиков с привычными «эн миллисекундами» отклика жидких кристаллов я не увидел. Более того — монитор с рекордным временем отклика 1 мс фирма Samsung никак не выделяла — он попросту использовался на игровом стенде, а рядышком притулилась табличка с характеристиками. Акцент отныне перенесен на «умную» электронику, компенсирующую основные врожденные недостатки технологии ЖК, и светодиодные технологии подсветки, снимающие все остальное (в частности, сильно улучшающие цветопередачу) (рис. 1). Технология этой подсветки была изначально представлена на рынке компанией NEC (LuminiLED), и соответствующие профессиональные мониторы (вроде SpectraView 2180WG-LED), появившиеся в конце минувшего года, произвели фурор — их цветопередача была не просто хорошей, она была близка к идеальной, причем охватывала не sRGB, а гораздо более широкое цветовое пространство Adobe RGB. На CeBIT аналогичные продукты (LED BLU 105%) привезла уже и Samsung; остальные производители, без сомнения, тоже помаленьку переползут на светодиодную подсветку. Не заметить разницы (даже не ставя мониторы рядом) просто невозможно, настолько отличается картинка традиционных и светодиодных дисплеев. У светодиодов, по сравнению с использующимися сегодня люминесцентными лампами подсветки, — сплошные достоинства и почти никаких недостатков: у них лучше («белее») спектр, они обеспечивают более равномерную засветку экрана, они экономичнее, не мерцают. Их яркость гораздо проще регулировать (и вообще светодиодами проще управлять), — а это не только широкие возможности для настройки, но и возможность, например, на лету приглушать подсветку в темных сценах, чтобы черный цвет был действительно черным, и «включать на полную катушку» в ярких сценах, где «серость» черного цвета уже не так заметна. Единственная проблема — сложность изготовления, но, похоже, прорыв уже совершен, а дальнейшее — дело техники.  Однако никакая подсветка не позволит справиться с такими недостатками технологии ЖК, как низкое время отклика или маленькие углы обзора. И здесь на выручку приходят «программные» технологии, самой известной из которых является Overdrive — метод вывода картинки на экран, учитывающий конечную скорость поворота жидких кристаллов и слегка корректирующий подаваемый на матрицу сигнал таким образом, чтобы, например, при переключении от черного цвета к серому сигнал вначале соответствовал белому, а потом серому. Переключиться от черного к белому за время одного цикла обновления экрана ЖК-ячейка все равно не успевает, зато переключается к нужному уровню серого в гораздо большей степени, чем если бы на нее подали сигнал, соответствующий «правильному» серому цвету. В результате — кардинальное уменьшение времени отклика ЖК на, казалось бы, старой и медленной матрице[Подробнее об этом см. статью «Overdrive для монитора» («КТ» #603)]. Overdrive не только позволил достичь ранее недостижимых показателей, «выжав» возможности панелей до капли, — он еще и снял больной вопрос выбора между быстрой, но плохой во всех других отношениях технологией TN+Film и медленными, но хорошими в остальном панелями MVA/PVA (и в меньшей степени — S-IPS). В результате Samsung, например, считает, что будущее — именно за PVA, — а мнение этого производителя, крупнейшего в мире поставщика ЖК-панелей, что-нибудь да значит.  Впрочем, одним лишь Over-drive дело не ограничивается. Самый показательный в этом отношении стенд был у компании BenQ, с ее технологией Senseye, где замечательно иллюстрировалось, как ЖК-мониторы и ЖК-телевизоры нового поколения адаптивно подстраивают контрастность и насыщенность картинки, на лету выполняют деинтерлейсинг, повышают резкость, применяют антиалиасинг и подавляют шум. Эффект — несомненный, и большинство домашних пользователей, полагаю, будут от него в восторге, хотя кое-где с «улучшениями» явно перегибается палка — порой при демонстрации потрясающей четкости новых форматов видео высокого разрешения в изображении ощущался довольно неприятный «песок» (рис. 2).  Как и следовало ожидать, не обошлось без рекордов — на стенде LG.Philips красовался самый большой в мире 100-дюймовый ЖК-телевизор, а на стенде Samsung — самый большой плазменный телевизор — 102-дюймовый (рис. 3), и самый большой серийно производимый — 80-дюймовый. Телевизоров на выставке было, пожалуй, больше, чем компьютерных мониторов, — их рынок сбыта шире, причем, в отличие от мониторов, технология CRT (с укороченной трубкой) и разная альтернатива ЖК, вроде проекционных ТВ, еще живет и здравствует. Равно как живет и развивается технология производства проекторов, где тоже начинают активно задействоваться всяческие «электронные» улучшалки изображения и появились две новые технологии, уменьшающие зернистость проецируемой картинки (рис. 4). Такой революции, как в области ЖК, здесь нет, но выглядит все действительно симпатично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |

|||||||||