|

|

Популярные авторы:: Горький Максим :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: БСЭ :: Лесков Николай Семёнович :: Лондон Джек Популярные книги:: The Boarding House :: Опасайтесь лысых и усатых :: Эсперанса :: Упражнения по стилистике русского языка :: Долгожданное возвращение :: Муму :: Дюна (Книги 1-3) :: «There Are More Things» :: Корней Васильев :: Рождественский сюрприз |

Первый день творенияModernLib.Net / Научная фантастика / Гуревич Георгий Иосифович / Первый день творения - Чтение (стр. 1)

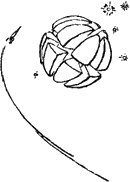

Георгий Иосифович Гуревич Первый день творения   1 Он проснулся рано утром, в семь часов. Конечно, это только так говорится – утром. На станции Ариэль не бывало утра. День продолжался там сорок два года. Владимира (Миром называли его друзья) еще не было на свете, когда над железной горой на востоке впервые поднялось солнце – сверкающий брильянт на черном небе. И начался день. Сорок два года продолжался день на станции Ариэль, зато месяц – только шестьдесят часов Мир проснулся на полу. Во сне он упал и даже не заметил как. На Ариэле падали, не ушибаясь. И не ходили – плавали, скользили, как в балетной школе. Все потому, что сила тяжести была здесь в двадцать пять раз меньше, чем на Земле. Оттолкнувшись, надо было ждать терпеливо, пока слабосильное притяжение соблаговолит поставить тебя на ноги. Вот почему, шагнув только один раз, Мир переплыл через всю комнату и причалил к окну. Мир прожил на Ариэле уже год, но и теперь без восхищения не мог смотреть на небо. Сегодня на звездной россыпи виднелись четыре луны – все четыре сразу: золотая вишенка Миранды; угловатый, освещенный сбоку Умбриэль, похожий на чертежную букву; золотисто-зеленая Титания, чуть поменьше нашей земной луны; и в отдалении – оранжеватый Оберон, словно апельсин на черном бархате. Луны двигались быстро, каждый час менялся узор. Был треугольник, стал квадрат, а там – черпак, а там – лестница. А вот маленькая проворная Миранда вышла из игры, докатилась до черно-зеленого шара и спряталась за его спину. Ураном назывался этот шар, хозяин лунного хоровода. Он висел на небе, невысоко над горизонтом, огромный, как скала, как многоэтажный дом. Половина лица у него была черная, и эта половина как бы всасывала звезды, другая, освещенная мертвенно-зеленым светом, выплевывала те же звезды через два часа. Аммиачные тучи рисовали на ней косые полосы, вили завитки и спирали. Изредка тучи разрывались… Словно черная пасть раскрывалась в злобной улыбке… 2 Мира нельзя было назвать поэтом, хотя он и писал стихи. Стихи писали почти все сверстники его – молодые люди XXIII века. Писали о первой любви, реже – о второй, еще реже – о третьей. Видимо, убеждались, что любовь не опишешь, она лучше слов. Но Мир продолжал писать. Может быть, потому, что в любви ему не везло. Кроме того, он был застенчив. Он не решался прочесть стихи тем девушкам, которым они были посвящены. Но со странной логикой поэта стремился рассказать о своих чувствах всему свету… Может быть, надеялся втайне, что «она» прочтет и догадается. И он носил свои стихотворные объяснения по любительским журналам. Так было принято в XXIII веке: сначала стихи печатались в самодеятельных изданиях, оттуда знатоки отбирали их для международных альманахов. В альманахи Мир не попал ни разу. Почему? Не поняли? Один пожилой – лет ста семидесяти – и многоопытный редактор сказал ему так: – Мальчик, ты пишешь о том, что ты влюблен в Марусю или Виолу. Но это частное дело Маруси или Виолы, только им интересно. Ты расскажи не о Виоле, о любви расскажи такое, что интересно всем людям. А если в чувстве ты не увидел нового, всем людям интересного, тогда поезжай за новым на край света, куда редко кто заглядывает. Там еще есть касающиеся всех новинки. Юноша обиделся. В XXIII веке поэты все еще были самолюбивы и обидчивы. Но запомнил слова старого редактора. Даже зарифмовал: Значит, в космосе есть такое, Что лишает людей покоя!.. Нет, в космос он пошел не за темами для стихов. Молодежь и в те времена мечтала о подвигах, о нетронутой целине, рвалась туда, где трудно и опасно. Даже неприличным считалось, окончив школу, поселиться в своем доме, в благоустроенном городе. Но целины на земном шаре осталось не так много. Юноши ехали в Антарктику, где еще не отрегулировали климат, на океанское дно, под землю….ив космос. Мир был радистом, он понадобился в космосе. Сначала он попал на Луну, на нашу земную Луну, так сказать, в вестибюль космоса, на Главный межпланетный вокзал. Впрочем, в XXIII веке Луна уже не считалась краем света. Там были ракетодромы, рудники, заводы, города, прикрытые противометеоритной пленкой, выходили «Лунные известия», печатались стихи о любви. «Луна – это не целина!» – написал Мир в своем поэтическом дневнике. Он прожил там только полгода, затем получил назначение на Цереру – в пояс астероидов. Это, пожалуй, был уже передний край. Ракеты в ту пору обходили пояс астероидов стороной. Многие из летающих космических рифов даже не значились на звездных картах. Летая на маленьких ракетах под грозным метеоритным обстрелом, радисты расставляли радиомаяки на безымянных скалах. У них было средство против метеоритов – испепеляющие лучи. Но, как в забытых войнах второго тысячелетия, ты стреляешь – и в тебя стреляют. Секундная оплошность, неисправность лучевой пушки, ошибка прицела – и напрасно взывают радисты: «Я Церера, я Церера, вас не слышу, не слышу вас, ракета номер семнадцать!» Взывают час, день, неделю, взывают грустно, безнадежно, напрасно… С Цереры Мира, как радиста опытного, обстрелянного метеоритами, перевели на Ариэль, где готовилось историческое, пожалуй, самое грандиозное предприятие XXIII века. Мир понял, что его мечта осуществится. Не всякому дано творить историю, не всякому удается видеть, как она творится. Миру выпали честь и счастье быть свидетелем великого события. Десятилетиями люди будут выспрашивать подробности у очевидцев. А Мир видел своими глазами, и все, что он видел, он опишет в стихах – волнующих, важных для всех людей. Это будет целая поэма. Заглавие давно придумано для нее: «Первый день творения». И первая строфа есть: Я прибыл слушать и смотреть, Все знать наперечет И тем, кто народится впредь, В поэме дать отчет. И вот он начался, тот знаменательный день – первый день творения. И нужно все, все запомнить – все до единой мелочи: и зеленые спирали циклонов на Уране, и расположение четырех лун на небе, и тень от оконного переплета на железной скале. 3 В тот исторический день Мир записывал все. Записал, что он проснулся в семь утра, и записал, что ел на завтрак: свежие абрикосы, синтетическую говядину и чай витаминизированный. Они завтракали втроем: три штабных радиста – араб Керим, шведка Герта, его молодая жена, и Мир. Юна, четвертая радистка, опоздала – она любила поспать поутру. Хозяйничала Герта. Не потому, что так полагалось, просто ей нравилось хозяйничать. Была она крупная блондинка, светлокожая, светлоглазая, немного полная. Говорила Герта редко и мало, зато большие добрые руки ее все время двигались – переставляли, накладывали, пододвигали, добавляли. А светлые глаза с беспокойством смотрели прямо в рот мужу – достаточно ли ест, не надо ли еще? А беспокоиться за Керима не приходилось. Он ел за четверых и работал за четверых. Его могучее тело как бы само просило деятельности. В то время как другие радисты сидели с наушниками, Керим предпочитал бегать по точкам, ремонтировать, длинными своими ногами он мерил Ариэль, отмахивая в иные дни километров полтораста. Один раз, когда выдалась свободная неделя, он совершил кругосветный поход, обошел вокруг Ариэля через оба полюса. Кериму нравилось работать руками, долбить, рубить, ломать, чувствовать, как хрустит материал, уступая могучим мускулам. – Мне бы родиться на три века раньше – в героическом двадцатом, – говорил Керим вздыхая. – Эх, на коне скакать, крутя шашкой, лес корчевать в тайге, камни ворочать. А в Африке у нас тогда еще львы были – такие гривастые кошки, побольше венерского цефалодидуса. Мне бы на льва с копьем! В изнеженное время живем. Лишь в космосе и осталась работенка по плечу. Тут мы надробим щебня, правда, Герта? Мы надробим, а Мир воспоет наши деяния. Воспоешь, Мир? И, небрежно поцеловав прильнувшую жену, Керим скользнул в кладовку надевать скафандр. Помчался за семнадцать километров, в ущелье Свинцовый блеск, проверять замолкнувшую точку. Герта прижалась лбом к стеклу, провожая его глазами. Она видела, как Керим удаляется длинными и плавными прыжками, словно скользит на невидимых лыжах. Вытянул ногу и ждет, ждет, ждет, когда же носок коснется твердого грунта. Впрочем, все так ходили на небесных телах с малой тяжестью. 4 У каждого из четырех радистов был свой круг обязанностей. Керим занимался ремонтом. Герта держала связь с Землей и межпланетными ракетами. Четвертая радистка, Юна, та, что любила поспать, вела переговоры с людьми, работающими на Ариэле и других спутниках Урана. Мир ведал кибами – кибернетическими машинами. На Ариэле было немало киб. Они строили ракетодромы, дороги и подземные убежища – дома, добывали руду, выплавляли металл и аккуратно в назначенные часы докладывали Миру точками и тире о проделанной за день работе. Но самые важные кибы находились на Уране. Именно они должны были начать ту грандиозную работу, которую Мир собирался воспеть в своей поэме. Проект «Коса Кроноса» – так называлась эта работа. На Ариэле трудились обычные кибы – тупые, узкопрограммные машины, изъяснявшиеся радиосигналами. На Уран же отправились кибы особенные, умеющие даже видоизменять программу. Люди никогда не посещали Уран, недра его – тем более, неточно знали, какие там условия. Поэтому посланные на Уран кибы должны были иметь некоторую свободу действий. Они могли сами себя ремонтировать и могли даже отчитываться человеческими словами, рассказать обстановку, как бы увиденную глазами машины. Для этого требовалась очень сложная схема, ее создавали многие. Мир монтировал только голоса. В XXIII веке умели делать такие вещи. И на одну из киб он поставил голос девушки… одной знакомой девушки… В общем, той девушки, в честь которой он писал стихи на Ариэле. С виду машина как машина. Удлиненный снаряд в оболочке из жаростойкой вольфрам-керамики был установлен на стандартной атомной ракете. Люди нажали кнопку. Изрыгая пламя, в клубах беззвучных взрывов ракета унеслась в звездное небо… а через несколько минут оттуда донесся глубокий и бархатистый голос девушки: – Угловатый силуэт на фоне частых звезд. Это Ариэль. Ракетодрома не вижу, он на дневной стороне, а передо мной ночная. Как бы бесформенный угольный мешок в Кассиопее. Он заметно съеживается. Скорость отставания – четыре километра в секунду. Выключаю двигатель, начинаю свободно падать на Уран. И в дальнейшем киба не забывала уделить несколько слов своей родине: – Угловатый серп… угловатый черный камень… неровный узенький серп… все меньше, все удаляется… – сообщала она про Ариэль. Ариэль удалялся, зато все ближе становился громадный Уран. – Шар растет и пухнет, – сообщала киба. – Он мутно-зеленый, цвета сухой плесени. Он полосатый: на зеленом фоне белесые завитки, вихри, спирали. Весь шар кипит, особенно на экваторе. Киба оказалась в стратосфере Урана меньше чем через сутки после старта. Ей угрожала опасность сгореть, как сгорают метеориты, влетевшие в земную атмосферу. Поэтому двигатели работали вовсю, чтобы затормозить, уменьшить скорость падения. С раскаленной оболочки ракеты слетали капли расплавленного металла. – Я пронизываю тучи. За мной шлейф пламени – багрового и алого, – докладывала киба. – Тучи тоже багровые, словно на закате. Даже в телескопы Ариэля видна была искорка там, где киба вошла в тучи. Потом она погрузилась в атмосферу. – Зеленый туман, цвета морской воды… Оливковый туман… Серо-зеленый туман, – сообщала она. – Тучи из аммиачных льдинок. Ледяные метановые ветры. Температура минус двести, давление десять атмосфер… Двадцать атмосфер… Тридцать атмосфер. Внизу черный сумрак. Как бы тону в вечернем море. Монтируя голос кибы, Мир использовал магнитную запись радиоразговоров и пения на вечере самодеятельности. Иногда интонации приходились не к месту. О температуре киба сообщала, словно песню пела. Но чаще она разговаривала подчеркнуто деловым тоном очень занятого секретаря, которому некогда выслушивать любезности в служебное время. И подумать, что все это исходило от печатных блоков, плавающих в керосине! Керосиновая «кровь» была признана наилучшей для таких киб: она могла служить резервным топливом для атомного двигателя; в жидкости легко перемещались миниатюрные паучки – манипуляторы, умеющие чинить и переключать провода; и самое главное – керосин можно было сжимать, чтобы уравнять давление с внешней средой. А давление возрастало с каждым днем. Сто атмосфер… двести… триста! Шестнадцать суток киба тонула, погружалась в черную пропасть. Она падала, просто падала без парашюта шестнадцать суток подряд. Потом пришло сообщение: «Наконец-то я прозрела! Вижу тусклый бордовый свет. Мягкий такой цвет бархатного оттенка. Дна все не было. Светились газы, наэлектризованные высоким давлением. На Уране вторая ионосфера оказалась в глубине. Возникли опасения. Специалисты вспомнили старую теорию о том, что у Урана вообще нет дна, только газ и газ, сжатый газ до самого центра. Было бы очень неприятно, если бы это предположение оправдалось. Тогда сорвался бы весь проект «Коса Кроноса». Но опасения были напрасны. На шестнадцатые сутки киба дошла до дна. Встала на твердые породы – базальт и карбиды. Льда не было, как ожидали некоторые. Давление достигало сорока тысяч атмосфер. Лед не выдерживает такого давления, течет. Киба с голосом девушки опустилась на Южный полюс Урана (другая – на Северный полюс, прочие – на экватор). Свободное падение кончилось, кибы начали вгрызаться в недра. И вот сегодня, принимая рапорты разных киб – роющих, строящих, развозящих, – Мир напоследок оставил самое приятное: голос девушки из недр Урана. И услышал наконец быстрый, взволнованный, как ему казалось, речитатив: – Говорит киба номер четыре–У. Ввинчиваюсь в раскаленные недра. Вокруг сплошное сияние: белые струи, радужные струи, мелькают искры. Через два часа достигну проектной глубины. Давление предельное, материал разрушается разрядами, местами течет. Что мне делать дальше? Для чего меня послали сюда? Киба не знала, что ей осталось существовать только четыре часа. Лишь человек умеет заглядывать в будущее, надеяться и страшиться. А киба просто напоминала, что программа ее исчерпана, следует прислать новый приказ… И повторяла деловым голосом: – Что мне делать дальше? Для чего меня послали сюда? И вдруг тот же голос продолжает за спиной: – Я никогда не прощу тебе, Мир, эту глупую шутку. 5 –Я никогда не прощу тебе эту глупую шутку! – сказала живая девушка. – Выдумал тоже: поставил мой голос на тупоголовую кибу! Я тебе страшно отомщу, страшно. Приделаю твой голос к автомату-напоминателю в ванной. И будешь вещать там: «Помойте ванну, бу-бу-бу. Уходя, гасите свет, бу-бу-бу. И не забудьте спустить воду!» Понравится тебе такая должность? Керим был араб по происхождению, Герта – шведка, Мир, как вы догадываетесь по его стихам, – русский. Никто не сумел бы сказать, какой национальности Юна. Все расы смешались в ее крови, и каждая оставила свой след: кожа темная, почти как у африканки, тонкий, с горбинкой персидский нос, чуть удлиненные монгольские глаза, тяжелые и пушистые русые волосы. Сочетания неуместные, дерзкие. На улице на нее оглядывались с удивлением; оглянувшись, не могли оторваться. Мир вздрогнул, когда Юна вошла в комнату. Сердце у него оборвалось, дыхание захватило. Присутствие Юны действовало на него как электрический удар. Казалось, что-то должно произойти… и не происходило. Вслед за Юной в комнату радистов вошел тяжеловесный лобастый мужчина среднего роста, с широченной грудью и бицепсами штангиста. Это был начальник или, как говорили в XXIII веке, «ум» станции Ариэль – Май Далин. Как и девушка, он не вошел, в сущности, а скользнул в позе лыжника – левая нога впереди, руки протянуты, чтобы схватиться за что-нибудь. Это скользящее, почти балетное движение у Юны выглядело изящным, у здоровенного мужчины – немного комическим. Причалив к шкафу, он остановился и крикнул весело: – Как настроение, молодежь? Дождались решающего дня? – И, шутливо погрозив в окно, обратился с речью к зеленому шару: – Пришел тебе конец, старик! Помнишь греческую легенду? Ты был богом неба, но даже детям своим не давал света, заточил их в мрачный Тартар. И Гея – Земля, их мать, ополчилась против тебя, подала острую косу Кроносу – младшему из твоих сыновей… Он тебя изувечил и низверг. Было такое дело?.. Мифы греков, в сущности, рассказывают о природе, – продолжал Далин, обращаясь уже к радистам. – Уран – небо, Кронос – время. Время способно разрушить даже небо, время все уничтожает, даже свои творения. Кронос, как известно, пожирал своих сыновей… пока его не сместил Зевс, гордый, гневный, ревнивый, сварливый сын Земли, человекоподобный бог. Человекоподобный победил и Время и Небо. Вот сегодня это и сбудется, – заключил Далин, улыбаясь. Он был немного говорлив, как все сверхсрочники. Слово это в XXIII веке имело новый смысл, совсем не тот, что в двадцатом. Теперь солдат уже не было, давно забылись и солдатские термины: роты, взводы, наряды, построения, расчеты, сержанты, сержанты сверхсрочной службы в том числе. В XXIII веке сверхсрочниками называли людей, которым врачи продлили жизнь и молодость сверх естественных шестидесяти – семидесяти лет. Конечно, сверхсрочники многое забывали из прожитого. («А вы хорошо помните детство? Расскажите, как вы жили в шестилетнем возрасте», – говорил Далин, когда его упрекали, что он забыл какое-нибудь интересное событие). Сверхсрочники многое забывали, но еще больше помнили. Груз знаний, приобретенных в разные века, обременял их. Замечено было, что ученые-сверхсрочники нерешительны, они помнят слишком много возражений. Зато, как правило, они прекрасные педагоги и рассказчики – даже любят поговорить, как будто стараются избавиться от воспоминаний. Далин был из старших сверхсрочников. Он помнил первые опыты по продлению жизни, когда долголетие доставалось еще не всем, только самым уважаемым и обязательно очень здоровым людям. Далин был и здоровяком и знаменитостью: космическим капитаном, участником первой экспедиции на кольца Сатурна. Он получил долголетие как бы в награду за работу в космосе и отдал космосу все сверхсрочные годы. Его сверстники давно ушли на покой («Кто на виллу, кто в могилу», – мрачно шутил он), а Далин летал все дальше и дальше – к Урану, Нептуну, Плутону и за пределы Солнечной системы: к черным и черно-красным инфразвездам. Потом эпоха капитанов кончилась в космосе, началась эпоха инженеров. Далин возил инженеров и строил вместе с ними и на знойном Меркурии, и на ледяном Ганимеде, и на клокочущей Венере, и невесомом Икаре. «Но это уже в последний раз, – говорил он, принимая очередное назначение. – Хочу жить на доброй Земле, где люди, выпивая стакан воды, становятся тяжелее на двести граммов. Хочу плескаться в море, ходить по зеленой траве, не бледнеть от ужаса, когда в кислородном баке обнаруживается какая-то трещинка». «Но это уж в самый последний раз, – говорил он, принимая пост «ума» в Ариэле. – Тут уж я морально обязан, как сверхсрочник. Нельзя же перекладывать всю работу на плечи молодежи. Мы их выселяем, должны, по крайней мере, квартирой обеспечить». 6 «Тут уж я морально обязан, как сверхсрочник», – сказал Далин, принимая назначение на Ариэль. Дело в том, что работа станции Ариэль и весь проект «Коса Кроноса» косвенно были связаны с проблемой долголетия. Все люди стали жить по двести и триста лет. Смертность упала до ничтожной величины. Население Земли росло вдвое быстрее, чем предполагалось. Оно уже достигло внушительной цифры – превзошло сто миллиардов человек. К XXIII веку люди превратили пустыни в сады, тропические леса – в плантации, вели подводное земледелие на мелководье, строили в океанах понтонные плавучие острова. Пришла пора вспомнить слова Циолковского: «Земля – колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели». Можно было, конечно (техника XXIII века позволяла), передвинуть планету на другую орбиту, более приемлемую для человека. Какую именно планету? Всемирная Академия наук решила не трогать Марса и Венеру с их своеобразной жизнью, оставить их как музейные экспонаты. Уран решено было использовать в первую очередь. Но Уран велик. Сила тяжести там непосильна для человека, атмосфера чересчур плотна, там воздух раздавил бы людей. Уран надо было расколоть на несколько тел земного масштаба. Как расколоть планету? И мало расколоть – надо еще победить тяготение. Ведь даже если планета будет раздроблена, силы тяготения вновь соединят, слепят, склеят осколки. Но в начале XXIII века ученые научились резать поле тяготения. А всего за три века до этого, когда Далин был студентом, физики вообще не представляли, что тут можно что-нибудь резать. Тогда считали, что планеты движутся в пустоте, называли эту пустоту «вакуумом», «пространством», в лучшем случае – «полем». А на самом деле это было не пространство и не пустота, а конкретная материя, и тяготение распространялось в этой материи, слегка напрягая ее. Когда же удавалось эту материю разрубить, тяготение исчезало. Так туго натянутое полотно разрывается, если вы чуть надрежете его ножницами. И, если поле тяготения подрезали под горой, гора взлетала в небо. Кибы, посланные на Уран, в том числе киба с голосом девушки Юны, несли на себе «ножницы», точнее, «режущие» лучи – лучи, вызывающие распад вакуума и рассекающие поле тяготения. И «ум» Далин должен был включить их сегодня в 12 часов 22 минуты по московскому времени. 7 –Сколько у нас окошек на селекторе, Юна? – спросил «ум» Далин, поворачиваясь спиной к черным скалам Ариэля. – Собирайте общее собрание. Все двенадцать «умов» к экрану. Юна проворно заработала клавишами. В рамках селектора один за другим засветились бело-голубые экраны. Появились лица начальников групп, словно выставка в этнографическом музее: китаец, американец, негр, аргентинец, индиец, голландец, чех, перс, грузин, француз, татарин и малаец. – Внимание, товарищи, – сказал Далин. – В последний раз повторяем инструктаж, в последний раз выясняем неясности… Некоторые «умы» на экранах прижали к уху микропереводчик. Большинство понимало русский язык – язык науки XXIII века. – Как условлено, в двенадцать двадцать две производим разрез Урана, – продолжал Далин. – К двенадцати часам всем надо собраться на ракетодроме – каждой группе у своей ракеты. Наблюдать небо и быть наготове. Как только Уран будет разделен, каждая ракета устремляется к своему осколку. В первую очередь стартуют группы к удаляющимся осколкам, в последнюю – к приближающимся. Вопросы есть? – Надо распределить осколки заранее, – сказал инженер Лю, сморщенный и седой. Ему было всего семьдесят пять лет, но гормоны долголетия почему-то не подействовали на него. Он заболел старостью и должен был неминуемо умереть лет через десять – пятнадцать. – Распределим, – согласился Далин. – Порядок такой: осколок номер один, ближайший к Солнцу и летящий к Солнцу, – это ваш, Лю. Идем против часовой стрелки, как вращаются планеты. Осколок номер два, левее, ближе к созвездию Девы, – ваша группа, Дженкинсон… Далин набросал схему и повернул блокнот к экрану. Двенадцать лиц склонились, перечерчивая ее. – О позывных надо условиться, – продолжал методичный Лю. – По номерам неудобно. Путаница будет. – Хорошо, дадим условные имена осколкам. – Далин оглянулся. – Юна, девушка, вы понимаете красоту. Быстро придумайте двенадцать звучных имен для будущих планет. – Можно назвать их в честь «умов», – предложила Юна. – Планета Лю, планета Дженкинсона… И обязательно планета Далина должна быть, – добавила она краснея. Далин энергично замахал руками: – Глупость придумали, девушка! Я не допущу такого самохвальства! Тысячи людей готовили разрез, миллионы будут благоустраивать планету, миллиарды – населять, а мы приклеим имя одного человека – начальника группы наблюдателей. Отставить. А ну-ка, Мир, ты поэт, быстро сочини двенадцать поэтических имен. – Поэзия, – сказал Мир второе, что пришло ему в голову. А первым пришло женское имя – Юна. Далин обрадовался: – Вот это хорошо. Даже традиция выполнена. Солнце-Аполлон, и вокруг него музы: Поэзия, Проза, Опера, Балет, Драма. А потом когда-нибудь возникнут академии на каждой планете, школы художников, общесолнечные празднества. Люди будут собираться на танцы на планете Балет, импровизировать стихи на Поэзии, петь хором на Опере, слушать симфонии на Музыке. Хорошо, Мир, у тебя есть фантазия. На самом деле фантазировал сам Далин. – Поэзия – Лю, – диктовал он. – Дженкинсон – Проза. Анандашвили – Драма. Газлеви – вам по вкусу, наверно, подошла бы Гастрономия? – А что? Гастрономия – тонкое искусство, – отозвался толстый перс, большой любитель поесть. – Не надо раскармливать будущих жителей. Берите шефство над Балетом, Газлеви. Все заулыбались, представив толстяка в роли балетмейстера. – Теперь повторяю общие указания, – продолжал Далин. – Перед стартом каждый сам выбирает трассу. Подходит к своему объекту, тормозит до круговой скорости. Держаться нужно на безопасном расстоянии – сто или двести тысяч километров. Первое время вам и не нужно ближе. – А когда высадка? – нетерпеливо спросил черноглазый Анандашвили, прикрепленный к Драме. – Высаживаться не спешите. Задача на первый месяц – установить новую орбиту, наблюдать, как идет процесс остывания. Торопиться некуда. За месяц ни один осколок не уйдет за орбиту Нептуна, ни один не дойдет до Сатурна…, Держите связь со мной. Я буду здесь, на Ариэле. А где окажется Ариэль, узнаете по радио. Инструктаж тянулся долго. И он не был закончен еще, когда из своей радиокабины высунула светлую головку Герта: – Земля говорит, «ум» Далин. Будете слушать? Это был обычный выпуск последних известий для космоса. Он передавался направленным лучом в 8 часов для Марса, в 8.30 – для Юпитера, для Сатурна – в 9. В 9.30 подходила очередь Урана. И, как три века назад, передача начиналась светлым перезвоном кремлевских курантов. Заслышав эти родные звуки, суровые лица на экранах заулыбались смущенно и нежно. И каждому вспомнился свой дом – белые с черными заплатками березы, или зеленые с перехватами трубы бамбука, или тюльпаны над тихим каналом. Дом, сад, мать, дети, Земля, ласковая и родная! Земля рассказывала о своих достижениях: построен новый понтонный остров юго-восточнее Гавайи. Туда, в страну вечной весны, переселяется десять тысяч школ. Орошен большой массив в Сахаре около пресного моря Чад-Конго. Соревнование садоводов в Гаарлеме. Выведена роза с человеческую голову величиной, темно-фиолетового цвета. На празднике танца чемпионкой стала испанка Лолита. Ведутся исследования на границе внутреннего ядра Земли. И вдруг: – …хотя ученые применяли последнюю новинку техники – «режущие» лучи, такие же, как в проекте «Коса Кроноса», попытка взять пробу не удалась. «Ум» Геологической академии Жан Брио считает, что в особых условиях внутрипланетной плазмы режущие лучи не действуют. Далин вздрогнул, резко обернулся к селектору. Двенадцать пар глаз выжидательно смотрели на него. А передача заканчивалась. Мелодично вызвонили куранты. Стрекотал какой-то вертолет. Вероятно, он проплывал мимо Спасской башни. Что означала эта передача? Информацию или совет? Земля сообщала, что режущие лучи не берут ядро планеты. Значит, и ядро Урана они не сумеют раскроить сегодня? Надо ли отменить подготовленную работу и ждать, пока на Земле проверят режущие установки? Или мнение Жана Брио – это личное мнение ученого, с которым можно не считаться? И даже не в том дело, личное это мнение или не личное? Важно: прав ли он? Правда ли, что режущие лучи не берут ядро планеты? Можно ли пускать в ход сомнительную установку? – Что скажете, «умы»? – спросил Далин. – Так нельзя! – выкрикнул Анандашвили. – Под руку толкают! Шесть «умов» высказались за включение режущих лучей, шесть – против. Далину приходилось решать. Он задумался, положив курчавую, колечками, бороду на грудь. Выжидательно молчали белые, желтые и черные лица на экранах. – Запросим Землю, «умы», – решил Дачин. – Пошлем радио в Космическую академию. Значит, пока не надо выводить людей на ракетодром. 8 Радиостанция дала направленный луч, Герта отстучала ключом… И пошла на Землю депеша, помчалась со скоростью света: триста тысяч километров в секунду, да триста тысяч, и триста тысяч, и триста тысяч… Мир откашляться не успел, а радиограмма умчалась за миллион километров. Но до Космической академии она должна была лететь 2 часа 32 минуты и столько же времени обратно. Радиограмма еще не пересекла орбиту Сатурна, когда вернулся Керим и потребовал обед. Что ели за обедом радисты, осталось неизвестным. Мир не записал меню. Он уже не был уверен, что этот день войдет в историю. К концу обеда к радистам зашел Далин. Подсел к столу, но есть отказался. Вообще «ум» частенько заходил в свой радиосекретариат просто так, поболтать немножко, понабраться бодрости у молодежи. Так важный генерал (это Мир придумал такое сравнение) в час отдыха играет с внучком в солдатики. Далин любил рассказывать, а радисты охотно расспрашивали его: Мир – о науке, Керим – больше о прошлом, о героическом XX веке. – Расскажите, как все началось? Как брали Зимний дворец? Что говорили на улицах? А царя вы видели? Где был царь? Далин отвечал, улыбаясь: – Голубчик, у тебя все перепуталось. Я родился гораздо позже. Взятие Зимнего я видел только в кино, как и ты. – А капиталистов? Какие они были? Обязательно толстые? 1, 2, 3 |

|||||||