Памятники всемирного наследия - Архангельское

ModernLib.Net / Культурология / Грицак Елена / Архангельское - Чтение

(Ознакомительный отрывок)

(Весь текст)

Елена Николаевна Грицак

Архангельское

Введение

Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет, поезжайте, а то оно превратится… не знаю во что.

А. И. Герцен

Усадьбы богатого дворянства существовали в окрестностях Москвы издавна и в немалом количестве. Те, что находились вблизи столицы, выгодно отличаясь от далеких захолустных поместий, служили не для постоянного житья и не для того, чтобы приносить доход. Раскинувшиеся на загородных просторах, скрытые от любопытных глаз чудесными садами, они тешили самолюбие хозяев и поддерживали, как говорилось в старину, честь имени. Временем расцвета подмосковных усадеб считается конец XVIII – начало XIX века. Именно тогда в них работали приглашенные из Европы мастера, а их сиятельные владельцы, соревнуясь друг с другом в роскоши, тратили целые состояния на картины, книги, статуи, фарфор, видя в том не заботу о себе, а общественный долг. «Представив село мое зрителям в виде очаровательном, – писал в завещании граф Николай Петрович Шереметев, владелец соседнего с Архангельским поместья, – думал я, что совершил величайшее, приятное, достойное удивления и восхищения публики дело, в коем видны мое знание и вкус…». Его детище в самом деле достойно похвалы, хотя справедливости ради нужно заметить, что прославленное шереметевское Останкино по удобству расположения и красоте окрестностей все же уступает Архангельскому. Устроенное на плоской голой равнине, оно лежит чуть дальше от столицы и не имеет «своей» реки, без которой трудно представить подмосковный пейзаж.

Все дороги Архангельского ведут к Москве-реке

Нынешнее Архангельское завершается там, где некогда начиналось – на обрывистом берегу Москвы-реки. Отсюда взгляду открываются заречные дали, только отсюда создается полное впечатление об ансамбле и только здесь можно осознать его колоссальный размер. Некогда с этого места княжескую усадьбу писали крепостные художники, пытаясь охватить взглядом все сразу: дворец, парк и маленькую старую церковь – единственную постройку, уцелевшую с тех времен, когда будущий дворцовый комплекс был всего лишь хозяйственной вотчиной.

Церковь без пения, село без хозяина

То немногое, что находилось на месте великолепной княжеской усадьбы до 1537 года, вряд ли заслуживало внимания чиновников. Хозяйство было мелким, поэтому звенигородские писцы в разъезжей грамоте упомянули не его, а близлежащее село. В документе, где определялись границы поместных земель, оно называлось Уполозами: к холму, где стояла деревня, река подступала крутой излучиной, поэтому здесь часто случались оползни. По селу именовался и его первый известный ныне хозяин – московский дворянин Алексей Иванович Уполоцкий, чья родословная осталась тайной из-за небрежности старых авторов. Такой же загадкой остался и вид его владений, но об этом можно догадаться, зная, как выглядела и на ком держалась типичная вотчина XVI века. Ее население составляли сам хозяин, его крепостные и свободные слуги. Все они жили в разных частях господского двора, так или иначе имея отношение к добротному деревянному дому, погребам, конюшням, хлеву, птичнику и курным избам, где обычно селили холопов. К хозяйским хоромам, словно желая найти защиту от нужды и врагов, тянулись крошечные (в 2–3 избы) деревеньки, населенные вольными крестьянами. Похожий облик в последние годы правления Ивана Грозного имели и Уполозы – сельцо, стоявшее на высоком берегу реки, не примечательное ничем, кроме, как говорилось в грамоте, «церкви без пения да двух дворов вотчинниковых». Сам вотчинник, представляя собой лицо не слишком важное, больше в документах не фигурировал никогда, в отличие от своего хозяйства. Следующие сведения об Уполозах относятся к XVII веку. В ту пору государство русское, миновав Смутное время, проходило испытание голодом, слабой властью, малыми, но беспрестанными войнами, к тому же отдавая последние силы борьбе с польской шляхтой. Результатом этого стали выморочные деревни, которые продавались порой за бесценок, лишь бы сбыть с рук уже не доходное, но по-прежнему хлопотное хозяйство. Именно таким представлялось мужнино наследство вдове Любаве Уполоцкой. Деревенька была очень дешево куплена братьями Киреевскими, а вскоре перепродана и далее в течение двух десятков лет поочередно принадлежала боярам Шереметевым, Одоевским, Черкасским.

Главный фасад церкви Михаила Архангела обращен к селу и усадьбе

Последний, если верить летописцам, приобрел усадьбу уже с 6 дворами и новой каменной церковью Михаила Архангела, которая заменила ветхую деревянную заботами Якова Никитича Одоевского. Будучи постройкой значительной для своего времени и места, она дала название селу, с той поры (приблизительно с 1646 года) именовавшемуся не иначе как Архангельским. В переписной книге той поры имеется любопытная запись: «За боярином Федором Ивановичем Шереметевым вотчина, что была за Немиром и Григорием Киреевскими, село Уполозье, Архангельское тож, а в нем церковь Архангела Михаила деревянна, а у церкви во дворе поп Михайло (видимо, поповский дом); да задворных людей два двора конюхов, да деловых людей три двора и один двор пуст. Деревня Захарково, а в ней крестьян 14 дворов да два двора пусты: Парфенка Наумов и Трофим Васильев бежали безвестно в нынешнем году».

Архангельская церковь прячется за деревьями, словно стыдясь своего скромного вида

О непосредственном строителе храма сведений не имеется, но им, скорее всего, является Павел Сидорович Потехин – крепостной зодчий, незадолго до этого украсивший подобным произведением село Николо-Урюпино, коим владели Черкасские, родичи его хозяев Одоевских. Невысокая, простая по конструкции церковь в Архангельском была лишена пышного декора, зато радовала взор прекрасными пропорциями. Ее отличала едва заметная наивность облика, характерная для провинциальной архитектуры. Еще одной оригинальной чертой послужила асимметричная композиция: одноглавый четверик в центре и такие же, четырехгранные в плане, приделы, стоявшие не на одной линии, как полагалось, а по диагонали. Необычной была и конструкция сводов, каждый из которых опирался на 2 столпа вместо привычных 4. Потехин, как известно, предпочитал богатый декор, но этот любимый им прием позволил отнести скромный храм в Архангельском к его творчеству. По разным источникам, мастер был крепостным и Шереметевых, и Одоевских, и Черкасских. Все три семьи имели немалые богатства, состояли друг с другом в родстве и потому поочередно владели одними и теми же деревнями. Нехватка хороших мастеров в Подмосковье заставляла их пользоваться услугами одной строительной артели, которой, как говорят, в свое время покровительствовал «тот самый» князь Пожарский. Павел Потехин, сын кузнеца Сидора из Кадниц, попал в нее после смерти отца. Сначала юноше пришлось выполнять самую простую работу: подносить кирпичи, месить известь. Освоив более сложные операции, он стал помогать советами даже опытным рабочим, заслужил авторитет и уже через несколько лет встал во главе артели. Руководимая им строительная команда насчитывала около сотни мастеров высокого класса. Среди них были не только каменщики, но и резчики по дереву и камню, плотники, столяры, кузнецы, даже иконописцы с золотильщиками, причем каждый мог при необходимости подменить другого. Четверо ближайших помощников Потехина следили за теми работами, которые сам он контролировать не мог. Когда Черкасский начал строить в своей нижегородской вотчине монастырь, Павел Сидорович был серьезно болен: плохо видели глаза, ныли и отказывались ходить ноги, из-за чего мастеру становилось все труднее и труднее взбираться на леса, чтобы лично наблюдать за рабочими. Вскоре, отстраненный от дел, он отправился в родные Кадницы, где жили четверо его сыновей. О том, кто была жена Потехина, когда он женился и когда умер, сведений не сохранилось. Зато сохранились великолепные творения, по которым наши современники могут судить о таланте крепостного зодчего, посвятившего жизнь каменной сказке. К сожалению, документальных свидетельств того, что храм в Архангельском строил именно Потехин, также не имеется. Однако по архитектуре он настолько близок к его произведениям, что догадка, будто крепостной мастер, работавший во всех имениях Одоевских, приложил свою руку и здесь, выглядит вполне правдоподобно. «Подмастерье Пашка Потехин», как зодчего именовали господские писцы, выбрал для Михаила Архангела место на редкость удачное. Построенный на крутояре, невысокий храм смотрелся не просто солидно, а величаво. С берега реки прихожане видели его четкий, тяжеловатый внизу и легкий вверху силуэт, наверняка замечая, что на фоне соснового леса он выглядит особенно красиво. Перед теми, кто подходил к церкви со стороны усадьбы, открывался главный фасад, а за ним – беспредельные дали: водная гладь, луга, поля, перелески и тающие в белесой дымке холмы. Среднюю часть храма венчала живописная пирамида из кокошников с венцом в виде луковичной главки. Световой барабан центрального купола смотрел на прихожан узкими прорезями окон и опирался на распалубку, благодаря чему небольшое здание казалось выше снаружи и просторнее внутри. Своеобразным украшением служили окна в круглых апсидах – узкие, окаймленные скромными наличниками и забранные решетками, они позволяли солнечным лучам свободно проходить в зал, где не было ни росписей, ни богатого иконостаса, которых, впрочем, нет и сейчас. Все убранство церкви до сих пор составляют чисто выбеленные стены, черно-белый плиточный пол и отнюдь не драгоценная утварь – подношения часто сменявших друга друга вотчинников.

С южной стороны Михаила Архангела находится маленькое кладбище

Вначале единственный вход в храм Михаила Архангела находился с северной стороны, там, куда подходила дорога из села. Позже здание было перестроено по канонам классицизма и, к сожалению, утратило свою оригинальную композицию. Позднейшие строители, не искушенные в архитектурном искусстве, неловко расширили окна, переложили полы, снесли тесовую кровлю, заменив ее железной. Под банальной четырехскатной крышей спрятали очаровательные кокошники – за ними якобы некому было ухаживать. Тогда же снесли маленькую звонницу над западной стеной, а вместо нее возвели колокольню, сначала деревянную, а потом каменную, трехъярусную, с часами и шпилем. В середине XIX века, когда в архангельской церкви стали собираться не только сельчане, но и жители всей округи, владельцы усадьбы затеяли вторую, еще более значительную перестройку: увеличили крытую паперть, разобрали старинный юго-западный придел и сделали новый, более просторный, расположив его симметрично северо-восточному. В следующем столетии храм, раньше открытый всегда и для всех, отгородила от мира глинобитная ограда, украшенная в модернистском духе мелкой галькой. Перед тем прихожане подходили и подъезжали к Михаилу Архангелу, следуя через Святые ворота. Возведенные наподобие модных триумфальных арок, они находились довольно далеко и от самой церкви, и от ограды, которую можно было преодолеть только пешком, пройдя, едва ли не согнув спину, через низкую арку. По бокам глинобитного забора возвышались башни со шпилями, целиком сделанные из дерева и похожие на колокольни. Еще позже, уже в советскую пору, настоящая колокольня была разобрана, зато окна приобрели первоначальную вытянутую форму и на центральном четверике вновь появились кокошники. С недавних пор Михаил Архангел вновь принадлежит Церкви. Вход на территорию музея-усадьбы платный, но тем, кто направляется по Святому пути на богослужение, билет не нужен. К сегодняшнему дню вблизи храма сформировалось маленькое кладбище. Среди разнородных, хотя и одинаково ухоженных могил внимание чаще привлекает надгробная плита у южной стены. Под ней покоится княжна Татьяна Николаевна Юсупова, дочь одного из последних владельцев усадьбы, умершая от тифа в 1888 году. Когда-то ее прах охранял «Ангел молитвы» работы Марка Антокольского. Когда имя скульптора стало слишком известным, статую ради сохранности перенесли в один из парковых павильонов, и хочется верить, что на этом переделки в храме закончились навсегда – служенье Богу не терпит суеты.

Дворец из брусчатого леса

При Одоевских усадьба в Архангельском ничем не выделялась среди поместий средней руки, какие русские бояре устраивали на подмосковных землях. Дом вотчинника по-прежнему находился близ церкви, прячась за частоколом, окруженный многочисленными службами. На господском дворе, кроме бревенчатого дома, стояли, вытянувшись вдоль забора, амбары и житницы, поварня, погреб, ледник. Далее нестройным рядом шли ткацкие избы, конюшня и загоны для скота, к которым примыкал маленький «огородец», а также сад в «полторы десятины» – в общем, примитивное хозяйство, очень похожее на многие другие, существовавшие тогда под Москвой. Всем этим хоромам и сараям, наспех и грубо сколоченным из бревен, пришлось потесниться, уступив часть двора оранжереям – прихоти нового владельца усадьбы, коим в конце XVII века стал Михаил Андреевич Голицын. Он получил Архангельское в приданое за своей женой, дочерью боярина Одоевского. Супруги жили в Москве и, приезжая сюда, располагались в деревянных хоромах, состоявших из 3 крошечных светлиц, соединенных столь же малыми сенями. Убранство комнат, в целом простое, отдельными деталями все же указывало на состоятельность хозяев: свинцовые переплеты на окнах, иконы в золоченых окладах, печи в желтых изразцах, дубовые столы, 4 обитых кожей стула, огромная кровать с периной и подушками в пестрядинных (грубая полосатая или пестрая ткань) или выбойчатых (ткань с набивным рисунком) наволочках.  Не в пример предшественникам, Михаил Андреевич вел отчеты о своем хозяйствовании, подробно записывая все, что выращивал, собирал, продавал или покупал. Согласно документам, в его «аранжереях» зимовали лавры, фиоли, фиги, персики, померанцы, лимоны и около 200 сортов индийских трав. Летом растения перекочевывали в сад, где за ними смотрел садовый мастер Фёдор Тяжелов с 4 помощниками, получавший за то «годового жалованья 6 рублев 25 копеек». Помимо харчей (зерно и 2 фунта мяса на день) главному садовнику полагались шуба и кафтан, которые для него раз в 2 года шили усадебные мастерицы. Можно представить, насколько резко цветники – бесполезная забава – контрастировали с остальными постройками усадьбы. Вдобавок они занимали много места, ведь каждый из них по площади превышал хозяйский дом. Известно, что в то время домашними парками увлекались только царственные особы. Возможно, боярин Голицын был первым, кто позволил этой «никчемной» моде покинуть Кремль и, в буквальном смысле слова, пышным цветом расцвести на подмосковной земле. В 1703 году оранжереи вместе с домом и всем прочим, что числилось в усадьбе, перешли в руки другого, поначалу не столь заботливого хозяина – Дмитрия Михайловича Голицына. Сын Михаила Андреевича проворно карабкался по служебной лестнице и, словно забыв про свою подмосковную вотчину, едва не погубил то, что с такой любовью создавал его родитель. К моменту приезда молодого барина, согласно отчетам, «в оном (Архангельском) дом прикащика и двое людей, а прочие дворы пусты стоят, дворовые частью умерли, частью заскудели и переведены в другие дворы, один взят в солдаты». Знаменитый род Голицыных происходил от великого князя Литовского Гедимина, чей внук Патрикий жил в Москве с 1408 года и через сына Юрия сумел породниться с великим князем Московским Василием Дмитриевичем. Однако родоначальником династии считается не Гедимин, и даже не Патрикий, а его праправнук, князь Михаил Иванович Голица, имя которого переходило у Голицыных из поколения в поколение.

Доклад управляющего своему помещику. Картина неизвестного художника

Дмитрий Михайлович начал придворную карьеру комнатным стольником малолетнего Петра. Став царем, тот отблагодарил верного слугу чином капитана Преображенского полка и, невзирая на его семейное положение, отправил за границу «для науки воинских дел». Голицына больше интересовали дела морские, в частности навигация, которую он изучал в Италии, затем применив знания в Константинополе, где сумел добиться свободного плавания для русских судов по Чёрному морю. После дипломатической миссии в Польше и Саксонии князь управлял Белгородским разрядом (созданная в 1658 году военно-административная единица), причем в официальных бумагах его «писали» сначала воеводой, а затем губернатором. Перебравшись в Москву в качестве сенатора и президента Камер-коллегии, Голицын занимался подготовкой доклада по государственным доходам и расходам. Современники характеризовали его как человека честного, управителя неподкупного, вникавшего в каждую мелочь. Между тем, преклоняясь перед Петром, будучи верным служакой и «разумнейшим человеком своего века», Дмитрий Михайлович отвергал крутую ломку старинного уклада и, к несчастью своему, открыто сочувствовал царевичу Алексею. Обвиненный в заговоре, князь лишился чинов, а потом, уплатив немалый штраф, надолго оказался под домашним арестом. Оставшись без должности, Голицын перебрался в Архангельское, где взялся за деревенское хозяйство с тем же энтузиазмом, с каким недавно занимался делами политическими. Старинный боярский двор не соответствовал вкусам придворного, к тому же бывавшего за границей и знакомого «с тамошними порядками». Князя раздражал убогий вид сараев, теснившихся рядом с домом. Не нравился ему и сам дом с душными светлицами, громоздкими лавками и столами, сработанными «безруким» деревенским плотником. Он решил построить новое жилище, но уже не на старом дворе, а поодаль, там, где позже была разбита верхняя терраса. Дом, хотя и был возведен по старинке из брусчатого леса, смотрелся современно и мало чем напоминал боярские хоромы. Помня о европейской моде, хозяин распорядился устроить большой зал с «комлем» (камином) и 13 просторных комнат, украшенных резными дубовыми панелями и холщовыми шпалерами, которые неплохо расписали дворовые художники. Кроме камина, модного, но бесполезного в русском климате, господский дом обогревали 8 печей с изразцами – простыми и с рисунком. Не был забыт и двор, где ровными рядами выстроились лиственницы: сохранившиеся до сих пор, они являются свидетелями ландшафтных начинаний Дмитрия Михайловича. Еще более смелым нововведением стал сад, вернее, настоящий парк французского типа, широкой полосой протянувшийся от дома до обрыва, откуда не успели убрать крестьянские избы. В середине XVIII века парковые аллеи именовали «першпективными дорогами», обрамляя их, как сделал Голицын, липами и похожими на хлысты штамбовыми деревьями. Несохранившийся голицынский сад послужил основой того великолепного парка, который ныне составляет главную ценность Архангельского. Предполагается, что в расположении «першпективы» не было симметрии: она подходила не к крыльцу дома, а к боковым покоям. Так же, на первый взгляд, хаотично располагались и «партиры», как в официальных документах называли не партеры, а боскеты – в данном случае кусты, подстриженные в виде ровных стенок. Из отчетов управляющих стало известно, что они сформировали малые части парка, заполненные яблонями, грушами и барбарисом. Несмотря на все старания, планировка усадьбы вначале была невнятной, и неудивительно, если учитывать и недостаток знаний хозяина в области садовой архитектуры, и то, что сад попросту не был закончен. После смерти Петра I Голицын включился в борьбу за престол, встав во главе старобоярской партии. В этом необычном для себя качестве он в полной мере выказал свое аристократическое высокомерие: к иноземцам и случайным, как ему представлялось, людям относился с презрением, петровской реформе не симпатизировал, хотя сам успел воспользоваться ее плодами. Защищая права Петра II, он выступал против Екатерины I, словно забыв о том, что императрица – презираемая им Марта Скавронская – подписала приказ о его помиловании и восстановлении в чинах. Ему казалось, что управлять страной способна лишь родовитая знать, в данном случае представленная в Тайном совете. Так было и при вдове Петра Великого, и при малолетнем внуке императора, но герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, взошедшая на трон благодаря Голицыну, никаких ограничений признать не пожелала. Вначале подписав «Кондиции», по которым ей надлежало распоряжаться в рамках царского двора, оставляя дела государственной важности Совету, она одумалась, «разодрала бумагу» и стала полновластной монархиней.  Голицын покинул политическую арену с гордым видом, сказав на прощание: «Пир был готов, но гости оказались его недостойны! Я знаю, что буду жертвою. Пусть так, но я пострадаю за отечество! Я близок к концу жизненного поприща, но те, кто заставляет меня плакать, будут проливать слезы долее меня». Между тем для самого Голицына как политика это был еще не конец. Настоящая беда пришла 4 марта 1730 года, когда императрица разогнала Тайный совет, отправив в отставку всех его членов. Дмитрий Михайлович сохранил звание сенатора, однако из Москвы уехал и с того времени постоянно жил в Архангельском. В бытность свою за границей он ознакомился с европейской наукой и завершил образование в Киевской академии. По его поручению с европейских языков на русский были переведены многие исторические и политические труды. В его архангельской библиотеке имелось более 6 тысяч печатных и рукописных книг как на родном языке, так и на «чужестранных диалектах – галанском, шпанском, англицком, швецком», частично переведенных на русский. Не стоит сомневаться, что хозяин все это читал, ведь, в отличие от «бородатых бояр», он владел иностранными языками – не случайно сам Пётр Великий не раз обращался к Дмитрию Михайловичу с просьбой перевести какой-нибудь документ или книгу. В 1736 году больной и безмерно уставший от жизни Голицын предстал перед судом. Официально его обвиняли в незаконных действиях по делу о наследстве молдавского князя Кантемира, но на самом деле, как было заявлено в манифесте, судили за «коварства и бессовестные вымышленные поступки». Лишив чинов и наград, сенатора приговорили к смертной казни, но Анна Иоанновна заменила плаху заключение в Шлиссельбургской крепости, где он, пробыв совсем недолго, умер. Родственники, опасаясь той же участи, поспешили сжечь все бумаги. Так в огне погибли архивы и документы, относившиеся к строительству дома и парка. Усадьба вместе с остальным имуществом Голицына перешла к государыне. Была конфискована уже ставшая знаменитой библиотека, большую часть которой передали в Академию наук и Синод, а меньшую разобрали по домам московские дворяне. Опись отобранных книг не составлялась, поскольку чиновники, не зная иностранных языков, не смогли списать даже названия. В имперских архивах указано, что к 1740 году в канцелярии хранилось 2415 доставленных из Архангельского томов. Во время царствования Елизаветы некоторые из них были возвращены сыну опального верховника, Алексею Голицыну, которому вернули и отцовскую усадьбу.

Библиотека

Потомки Дмитрия Михайловича относились к библиотеке с благоговением и так старательно ее пополняли, что к началу XIX века книжное собрание Архангельского насчитывало более 20 тысяч томов, размещенных в 18 разделах. Значительную его часть составляли труды на французском языке, а самым большим был раздел художественной литературы: французские романы, пьесы, переводные сочинения античных и французских философов. Вторым по величине являлся исторический раздел: книги греческих и римских историков, огромные тома по истории европейских и отдельных восточных государств. Среди книг по искусству выделялись роскошные издания крупнейших европейских музеев, и не меньшим великолепием отличались каталоги картинных галерей и модных салонов почти всех столиц Европы.

Т. Тассо. Освобожденный Иерусалим. Книга из библиотеки Архангельского

Многие голицынские книги ценились не столько из-за содержания, сколько из-за своей старины и великолепного оформления. Среди них имелись издания, вышедшие в знаменитых типографиях Дидо (Франция), Эльзевиров (Голландия), Баскервиля (Англия), Альда Мануция и Бодони (Италия). К последней также относилось сочинение Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» с прекрасными иллюстрациями в полный лист. Уникальными изданиями уже в то время считались французский часослов XV века и Библия Мартина Лютера, выпущенная печатниками Виттенберга в 1565 году, после смерти автора. Коллекцию русских редкостей возглавляли фолиант «Патерик Печерский» и рукопись «Перло многоцветное», изданные в конце XVII века. Сегодняшняя библиотека в Архангельском считается лучшей среди частных собраний в России. Теперь она принадлежит государству, но находится в ведении музея. Составляющие ее 16 тысяч томов – намного меньше того, чем пользовались последние владельцы усадьбы. Книжное богатство, как и в старые добрые времена, хранится в шкафах из красного дерева, стройными рядами стоящих у стен собственно библиотеки и примыкающих к ней комнат второго этажа. Теперь этот уголок является, пожалуй, единственным местом усадьбы, где не витает дух надменной столичной знати. Ни о чем, кроме тяги к знаниям, не напоминают низкие потолки, полы из некрашеных сосновых досок, чисто выбеленные стены без лепнины и росписей. Сюда можно попасть, пройдя, как положено, по узкой скрипучей лестнице. Самобытность интерьеру библиотеки придают простая мебель и такое же скромное убранство – когда-то роскошь в книжном царстве считалась дурным тоном. Тот, кто украшал эти помещения, если не знал наверняка, то уж точно догадывался о принципе, сокласно которому обстановка рождает настроение. Действительно, в тиши скромных библиотечных залов воображение не рисует балов, пышных праздников и великосветских приемов, здесь все располагает к покою, вдумчивости, серьезному чтению, а теперь еще и к постижению старины.

Большой дом

Реставрацию правильней всего сравнить с раскопками – и в том, и в другом во всяком случае прошлое медленно, но настойчиво отвоевывает некогда утраченное место. Примерно так в ходе последних работ при расчистке восточной части фундамента старого дома в Архангельском во многом по воле случая была обнаружена медная закладная доска. Оказалось, что она украшала герб Голицыных. Имевшаяся на ней надпись на русском языке и на латыни раскрыла дату начала строительства дворца: «В 1784 году заложен был фундамент Двора Ее императорского величества действительного камергера, князя Николая Алексеевича Голицына, господина нижеописанных вотчин: Архангельского, Познянова, Никольского, Воронкова, Богородицкого и прочих сел и деревень…». Упомянутый в надписи господин – удачливый екатерининский вельможа, внук Дмитрия Михайловича Голицына – впервые посетил Архангельское в 1773 году. Можно предположить, что молодой князь решил заняться запущенной дедовской усадьбой в угоду Павлу – тогда еще наследнику престола, – который после путешествия по Европе настоятельно советовал каждому своему придворному выстроить нечто похожее на Версаль. После смерти опального сенатора Архангельское опустело, хотя и не было заброшено. В усадьбе обитало 66 душ мужского пола, чьи обязанности ограничивались обычными хозяйственными делами: уходом за скотиной, работами в саду и изредка осмотром пустого дома. Только через полвека здесь вновь раздались крики: «Барин приехал!», – и вскоре вся округа наполнилась стуком топоров, визгом пил и грохотом падающего камня. Лелея мысль о Версале, Николай Алексеевич прямо следовал моде на увеселительные сады. К концу XVIII века они уже окружали северную столицу и начали проникать в Подмосковье. Давно утратив статус столицы, Москва все еще оставалась центром – экономическим, административным и, разумеется, культурным. Сюда слетались постаревшие «екатерининские орлы», оседая зачастую не в самой первопрестольной, а вблизи нее, в роскошных загородных имениях, устроенных так, чтобы в них не стыдно было принять государыню. Уже вовсю гремела слава Кускова, столь же грандиозными обещали быть резиденции в Горенках, Ольгове, Никольском-Гагарине, Петровском-Алабине. Сам бог велел создать подобное и в Архангельском, благо места хватало, пейзажи были восхитительны, и располагалось оно намного удобнее других известных поместий.

Чайная пара с портретом Николая Алексеевича Голицына. Фарфор из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

Думал ли Николай Алексеевич, видевший Париж (а кроме него, Страсбург, Вену, Милан, Турин), о французских королях или нет, но планы его потрясали размахом. Он задумал величественный ансамбль, начав с того, что раскрыл свой дорожный журнал и записал деньги, израсходованные 3 сентября 1780 года, «на букет, извозчика, карточный долг, план Архангельского», за который архитектор де Герн получил 1200 рублей. Тот проект вместе с датой и подписями обеих сторон в полной сохранности дошел до наших дней, в отличие от сведений об авторе. О нем не известно почти ничего, кроме того, что он был немолодым французом и хорошим специалистом с дипломом и премией парижской Школы изящных искусств. Скорее всего, он не приезжал в Россию, и его вклад в Архангельское ограничился планом дворца, или Большого дома, как называл свою новую резиденцию Голицын. Проект парка и всего, что к нему относилось, принадлежал итальянцу Джакомо Тромбара. Он жил в России постоянно и, помимо звания члена Академии художеств и должности придворного зодчего, имел много знакомых среди столичной знати, в числе которых был и Николай Алексеевич. Именно Тромбара предложил разбить в усадьбе парк с террасами и новыми оранжереями, воплотив замысел с итальянским мастерством и русским размахом. Благодаря ему корявый склон превратился в произведение ландшафтного искусства. Добиться этого можно было, лишь хорошо изучив местность, что и делал Тромбара, подолгу и часто бывая в Архангельском.  Уничтожив почти все старые постройки, архитектор принялся за новый дом. Одновременно со стенами дворца поднимались стены флигелей, заставляя мастеров с особым усердием тесать белокаменные блоки. Две двойные колоннады тосканского ордера мало-помалу окружили парадный двор, подчеркнув особую роль дворца в общей композиции ансамбля. Более приземленное их значение состояло в том, что стройные белокаменные колонны образовали удобные – сквозные, но крытые – проходы, связавшие дворец со служебными постройками. Считается, что классическая колоннада в Архангельском появилась немного раньше, чем в других загородных поместьях.

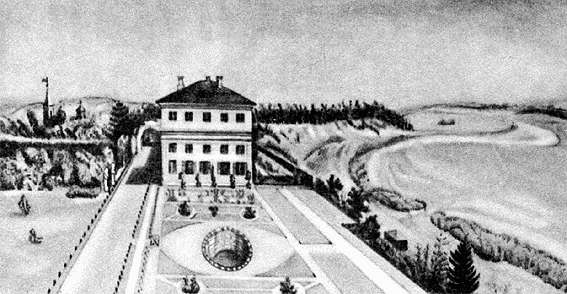

Большой дом. Фотография, конец XIX века

Вместе с Большим домом на высоком берегу Москвы-реки строились 2 тепличных павильона, законченные к 1786 году. Ни один из них до нашего времени не сохранился, однако представить, как они выглядели, позволяет рисунок крепостного художника, где оранжереи изображены вместе с ближайшим участком Большого партера, как ландшафтном искусстве называют парадную, открытую часть парка, для которой характерны геометрическое построение, строгость линий и форм. При оформлении партера в Архангельском Тромбаре не понадобилась фантазия, ведь подобные сооружения не допускали отклонения от правил: прямые аллеи, огромные засеянные травой площади, редко рассаженные и подстриженные по-версальски в виде шаров деревья. Позади них возвышалась стена из старых лип с пышными кронами. Считается, что липы остались от французского сада Дмитрия Михайловича, поскольку новый хозяин хотел иметь настоящий парк сразу, не дожидаясь пока вырастут молодые деревца. При всем своем многообразии подмосковные усадьбы имели похожую композицию, основанную на жесткой логике классицизма, распространившегося в конце XVIII века не только на искусство, но и на некоторые жизненные сферы. По канонам этого стиля Большому дому надлежало стоять в стороне от проезжей дороги. От нее к усадьбе тянулась широкая аллея, чаще всего проходившая через лес. Собственно усадьба начиналась у ограды с воротами, чей вид зависел от кошелька или амбиций хозяина. Ими могли быть триумфальная арка или простой, но эффектно оформленный вход. Парадный двор обрамляли колоннады и красивые флигели. Здесь дух торжественности создавали скульптурные композиции, фонтан посредине площадки либо заменявшая его клумба. Таким же образом действовали на гостей (а именно ради них возводились и украшались загородные дворцы) интерьеры, украшенные мрамором и позолотой, колоннами, тяжелым шелком портьер и обивки, статуями, канделябрами, картинами в массивных рамах. Из высоких окон главного зала, как правило, открывались очаровательные виды парка.  В Архангельском все это имелось: и лес, и арка, и парадный двор, и дух торжественности. Только дворцовый фасад со стороны парка был менее помпезен, но более романтичен и, по обыкновению, классически красив. Путь к Большому дому проходил по широкой дороге. Она вела к самому крыльцу, однако некоторые гости, не доезжая до него, покидали коляски, чтобы пройтись пешком по трельяжным аллеям. Отсюда дворец, едва видимый сквозь увитые зеленью решетки, казался особенно красивым и даже немного таинственным. Мощные колонны в середине главного фасада увеличивали высоту здания, небольшие колонны портика обрамляли двери, ведущие на боковое крыльцо и оттуда в парк. Впоследствии подле дома расположились салютные пушки, а на крыльце, куда выходили все 5 дверей бокового фасада, улеглись мраморные львы. Летними вечерами, когда парк медленно погружался в синеватые сумерки, слуги зажигали масляные светильники над парадным крыльцом, и в слабом мерцающем свете каждая архитектурная линия смотрелась с графической четкостью. По будням в это время царила какая-то нереальная тишина: кругом было так спокойно и тихо, что приглушенный бой часов в Большом доме, словно набат, раздавался по всей усадьбе. В классицизме расположение усадебного ансамбля на центральной оси считалось обязательным. Воображаемая линия делила надвое господский дом, портик и парадный двор. На той же оси находился пруд, тоже симметрично разделенный, на берегу которого обычно строился дворец. Далее, уходя в глубину регулярного парка, тянулась широкая аллея с партерами по сторонам. Дорога и вместе с ней весь ансамбль заканчивались какими-либо помпезными павильонами, например оранжереями. Следуя правилам в целом, Тромбара все же не стал замыкать перспективу, как это делалось в других усадьбах. В Архангельском оранжереи хотя и стояли в конце аллей партера, но были отнесены немного в сторону, поэтому от дворца река и пейзажи на другом берегу воспринимались как часть парка. Павловская знать охладела к популярным во времена Екатерины французским паркам с их крайней прямизной и тягой к царственности. На смену им пришли парки английские, пейзажные, в основе которых лежал романтический взгляд на природу:

Прошли те времена, когда везде в садах

Искусство брань вело с природой на полях,

Срывало гор верхи, овраги засыпало,

Отличные места в природе искажало,

И живописный вид пригорков и долин

Преображало в вид бесчувственных равнин.

Век новый – вкус другой!

(Ж. Делиль. «Сады, или Искусство украшать сельские виды»)

Руинные римские ворота. Рисунок неизвестного художника, XIX век

Помещики начала XIX века видели идеал в естественной красоте, а потому решительно меняли пруды на озера, ровные аллеи – на извилистые тропинки, ровно подстриженные газоны – на лужайки, где вместо отдельных деревьев с кронами-шарами или квадратами зеленели миниатюрные рощицы. Рукотворную природу дополняли «почти как настоящие» водопады, «средневековые» башни, «пастушьи» хижины и руины – строения, стилизованные под ветхость, запущенность, сложенные из разномастных (старых и новых, больших и малых) деталей, для вящего эффекта покрытые ползучей зеленью. Парк в Архангельском модные течения миновали, вернее, так и не дошли до него. Сменив хозяина, он навсегда остался регулярным, словно не пожелав расстаться со статусом «подмосковного Версаля», как его именовали при младшем Голицыне. Четко очерченные партеры, прямоугольная сетка аллей, строгие ряды боскетов, геометрически подстриженные деревья – только в этой усадьбе продолжал существовать настоящий французский парк, в данном случае наделенный чертами камерного итальянского сада. Его создателям хватило вкуса и здравого смысла, чтобы, не копируя слепо модные образцы, сделать нечто иное, больше согласовавшееся с русской природой и местом, которое надлежало благоустроить. Впрочем, прямая, как стрела, «першпектива» все же заканчивалась аркой, или руинными римскими воротами, – единственной деталью, заимствованной зодчими Архангельского из пейзажных парков.

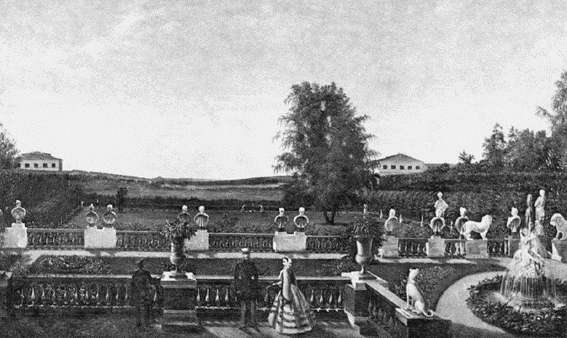

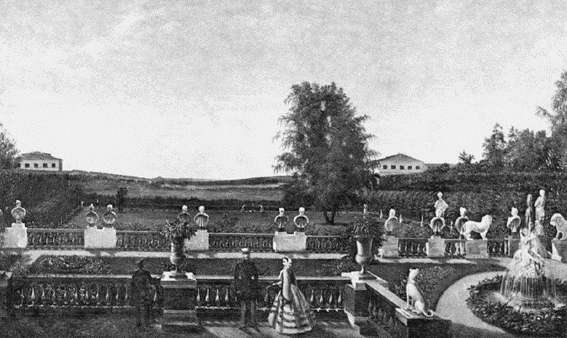

Верхняя терраса

С вершины холма, увенчанного домом Голицына, виднелись бесконечные, уходящие за горизонт луга и перелески. Тромбара использовал этот эффект, решив покрыть склоны террасами. Обрамленные балюстрадами и белокаменными подпорными стенами, такие сооружения уже начали появляться во дворцах Петербурга, но были редкостью для Подмосковья. В гористой Италии они встречались повсюду, поэтому неудивительно, что зодчий применил именно этот, а не какой-либо другой прием устройства парка на склоне. Похожая идея могла возникнуть и у князя, наверняка не забывшего прелестных итальянских садов. Примыкавшая к дому верхняя (малая) терраса расположилась на месте брусчатого дворца Дмитрия Михайловича. Тромбара, связанный старой планировкой, поместил новый дом между рядами старых лиственниц, которые новый хозяин пожелал сохранить. Пластическое убранство в виде статуй и ваз на верхней террасе, по замечанию редактора журнала «Новый и совершенный русский садовник» (1790), «придавало саду великое украшение и умножало чрезвычайным образом его красу и приятность».  Заботами Тромбара подпорная стена нижней террасы выглядела монументально, хотя и очень нарядно. Сложенная из кирпича и белого камня, она была украшена ажурными балюстрадами, рельефами, в небольших нишах стояли алебастровые бюсты. Обрамлявшие все сооружение маленькие арки-руины чудом сохранились до наших дней. За несколько десятилетий в парке Николая Алексеевича Голицына накопилось более полусотни скульптур: 14 львов, 4 собаки, 28 исторических лиц и легендарных героев, 2 гладиатора и, как говорилось в описи, 8 «разных штук». В глубине парка, на радость госпоже Голицыной, возник изящный домик с женским названием «Каприз». Переняв царские привычки, Мария Адамовна (урожденная Олсуфьева) пожелала иметь собственный дворец наподобие версальского Большого Трианона. Воплотить именно эту мечту оказалось затруднительно, и ей достался Трианон малый – одноэтажное здание с 11 уютными комнатами и античным портиком в центре фасада. Здесь хозяйка Архангельского скрывалась от домашних и просто отдыхала в одиночестве или в приятной компании.  Строения, подобные архангельскому Капризу, были давно популярны в Европе, где назывались эрмитажами (от франц. ermitage – «убежище отшельника») и украшали каждую королевскую резиденцию. Свой эрмитаж, даже не один, имелся у Екатерины Великой. В голицынской усадьбе таких убежищ было сразу два: пару Капризу составляла расположенная рядом библиотека, не имевшая классического вида и, судя по всему, не предназначенная для хранения книг. Каменная в середине и деревянная по бокам, покрытая штукатуркой и белой краской, она стала лучшим произведением Фомы Ивановича Петтонди. Имя этого талантливого архитектора было известно немногим даже в России, видимо потому, что работал он в провинции, занимаясь не дворцами, а как в Архангельском, парковыми павильонами. Петтонди сделал библиотеку изящной, визуально легкой, снабдив скромную постройку ротондой, колоннами, высокими окнами и лепными элементами (медальонами и карнизом у потолка) в интерьере. Свое былое значение Каприз утратил уже к началу XIX века. При новых владельцах он приподнялся на один этаж в центральной своей части и обрел четыре классические колонны на всю высоту. Перестав быть эрмитажем, здание превратилось в обычный жилой флигель с несколькими спальнями, гостиной, бильярдной, девичьей светелкой и кухней. Тем не менее по виду все комнаты по-прежнему напоминали дворцовые залы. Украшенные живописью (около 70 полотен, среди них 30 «головок „Ротари“), скульптурой, зеркалами и китайским декоративным фарфором, они, по сути, являлись музеем, куда сами хозяева заглядывали редко, зато часто приглашали гостей.  Участь соседней библиотеки была гораздо менее счастливой. Изящное творение Петтонди сильно пострадало во время пожара в 1829 году, утратив оба деревянных крыла, но сохранив каменную середину с круглым залом. Эта часть – ротонда гармоничных пропорций с прелестной отделкой внутри – сохранилась и поныне. Прежнее название павильона постепенно забылось, но возникло новое – Чайный домик. В 1782 году, будучи по делам в Стокгольме, Николай Алексеевич впервые увидел гидравлическую машину и решил заказать себе такую же для снабжения водой Большого дома, оранжерей и стоявшего между ними фонтана, тогда единственного в усадьбе. С ее конструктором, капитаном механики Норбергом, Голицын вначале общался письменно, сделав заказ и прислав описание усадьбы и отведенного машине места на берегу реки. «Представился изрядный случай, когда князь говорил мне, что желает иметь рисунок водяной машины, которую хотел бы исполнить в одном селе своем, называемом Архангельским, в 17 верстах от Москвы» (из письма Норберга). В то время подобные устройства существовали только в моделях: теоретическое описание одного из них за 10 лет до того было опубликовано математиком Бернулли и одобрено Петербургской академией наук. Норберг охотно согласился претворить идею в жизнь, по его собственному замечанию, «дабы поспешествовать науке». Не прошло и нескольких месяцев, как машина, не имевшая себе равных во всей Европе, была готова. Норберг проявил немалую смелость, решив использовать недавно изобретенный винтовой насос, приводимый в действие водяным колесом. Представленное шведским академикам, его произведение удивило тем, что по мощности намного превосходило единственный аналог, работавший в парке Марли под Парижем. После этого Норберг получил приглашение в Россию. Однако, прибыв в Архангельское, сразу приступить к работе он не смог, поскольку встретился с непредвиденными трудностями. Приказчик, описавший место установки гидравлической машины, забыл о весенних разливах, и механику пришлось переделывать проект. К весне 1785 года все было закончено: техническая новинка расположилась на плотине, там, где речка Горянка впадала в Москву-реку. Успешно действуя с помощью колеса, вращение которого обеспечивало течение, машина поднимала воду на 20 м, и та, попадая в специальный резервуар, текла по деревянным трубам в парк. Она работала в усадьбе до 1816 года, пока не была заменена так называемой водовзводной башней с первым в окрестностях Москвы паровым двигателем. Теперь о важности того, что сделал в Архангельском швед Норберг, можно судить по письмам мастера, изданным (видимо, на средства Голицына) в виде изящной книжечки на французском языке. Кроме рассказа о работе устройства и его подробного описания, в ней имелся чертеж водяной системы, снабжавшей водой не только парк и Большой дом, но и малые дворцы, то есть Каприз и библиотеку.

Одна из оранжерей и фонтан, единственный в парке Голицына

«Село Архангельское на левом берегу Москвы, – описывал усадьбу Голицына чиновник московской канцелярии в 1800 году. – Господский дом каменный о трех этажах со службами. При нем регулярный сад, в оном же 2 ранжереи каменные с плодовитыми деревьями». Совсем по-другому в то же время отозвался о ней историк Карамзин: «…своим вкусом и великолепием эти сады способны удивить самого британского лорда». Накануне XIX века дворцово-парковый ансамбль в Архангельском в целом был уже создан. Во дворце можно было жить, в парке – развлекаться, только подпорные стены и павильоны еще продолжали достраивать. Голицынский архив, небогатый и к тому же частично утраченный, не сохранил имен тех, кто непосредственно работал в Архангельском. Остались неизвестными и те, кто распоряжался на огромной строительной площадке. Вряд ли это был зодчий-иностранец Тромбара или кто-то из его прославленных русских коллег. Скорее всего, в создании усадьбы участвовало много людей. Приехав из разных городов и стран, они говорили на разных языках, но имели единое художественное видение, отчего сумели создать ансамбль гармоничный и, что еще удивительнее, цельный. Главная роль во всем этом, несомненно, принадлежала самому Николаю Алексеевичу. Обладая прекрасным вкусом, он имел некоторые познания в архитектуре, хорошо знал местность, отчего мог сам заказывать проекты. Помимо всего прочего, князь, если не лично, то через управляющих и приказчиков, руководил строительством – во всяком случае, такая задача ему была по силам. Очень жаль, что широта планов Голицына не соответствовала его материальным возможностям. Он был богат, но не настолько, чтобы должным образом содержать столичные дома и несколько имений. Денег требовало не только Архангельское, но и Никольско-Урюпинское – вторая подмосковная усадьба, где князь тоже строил дом, правда, не такой большой. В 1798 году, когда Павел выразил желание отправить стареющего вельможу «на пенсию», он больше не пожелал выслуживаться перед государем, которого недавно так почитал. Князь скончался в 1809 году, не сумев закончить строительство. Княгиня больше не нуждалась в столь тяжком бремени, каким ей виделась огромная увеселительная усадьба, и 19 сентября 1810 года продала ее за четверть миллиона рублей Николаю Борисовичу Юсупову – человеку знатному, богатому и к тому же более удачливому, чем ее покойный муж.

Щеголять и показывать

Новому владельцу Архангельского очень повезло, ведь ему досталось не просто поместье, а настоящее произведение искусства. Неважно, что перечисленные в купчей Большой дом, Каприз, деревянная библиотека, 4 каменных флигеля, оранжереи, каменный манеж и прочая недвижимость находились в плачевном состоянии. Скорее всего, он совсем не расстроился, узнав, что из 40 комнат дворца 13 были не отделаны и потому не пригодны для жилья. Как отмечалось в той же купчей, «одна из оранжерей, деревянная, крыта тесом и гонтом, и на ней крыша крайне ветха, и течь идет». На второй, каменной теплице крыши не имелось вовсе. Между тем цену поместья определяли не постройки, ведь их можно было переделать или заменить новыми, а уникальный, практически готовый ансамбль, создание которого требовало не столько денег, сколько времени и особо мыслящего архитектора, какого в тогдашней России нужно было поискать. Николай Борисович Юсупов не тратил денег напрасно, но и не жалел их, если речь шла о престиже. Обладатель одной из самых громких российских фамилий, он был одним из тех самых «екатерининских орлов», и притом вельможей в полном смысле этого слова. Князь любил роскошь, удивлял окружающих умом, обширными познаниями в науках и любезностью, никогда не переходившей границ приличия. Ему удавалось блистать и словом и делом: когда нужно, он проявлял щедрость, но никогда не стыдился расчетливости – качества фамильного и не слишком уважаемого в аристократических кругах. Точное число принадлежавших ему имений и крестьянских душ помнила лишь «памятная книжка». Современники замечали, что на вопрос о наличии поместий в такой-то губернии и уезде Николай Борисович отвечал не прямо, а заглянув в ту самую книгу, причем спрашивать чаще всего не требовалось, поскольку юсуповские вотчины находились в 23 российских губерниях, то есть практически всюду.

Князь Юсупов в парке с собакой

Впрочем, князь был не только обладателем солидного состояния, но и человеком высокой культуры, почерпнутой за долгие годы пребывания в Европе. В молодости, прежде чем занять место посланника, он много путешествовал и позже любил вспоминать свои приключения, например во Франции, при дворе Марии-Антуанетты. Англия Юсупову не понравилась, Испания оставила равнодушным, зато Австрия очаровала. В Вене он пробыл довольно долго, задержавшись в гостях у императора Иосифа II по дипломатическим делам. Те же обстоятельства потребовали его приезда в Берлин, где доживал свой долгий век Фридрих Великий. Прусский король принимал очень немногих, сделав исключение и для русского вельможи, который умел философствовать не хуже его самого. В отличие от богатств, жизненные реалии держались в памяти Юсупова крепко и не требовали дневника, о чем можно только пожалеть: много любопытного мог бы поведать человек, отдавший 60 лет служению четырем русским монархам и близко знакомый с тремя европейскими. О душевных качествах князя, в частности о его щедрости и скупости, ходили разные слухи, но то, что на благоустройство Архангельского он денег не жалел, сомнения не вызывает. Это подтверждают в первую очередь главные постройки, удивительные по масштабам и роскоши убранства. Изумляет обилие в его усадьбе художественных ценностей, а также невероятная для «деревни» библиотека, где в лучшую пору насчитывалось около 30 тысяч томов. Изысканные переплеты дополняли обстановку дворца, удовлетворяя любовь хозяина к прекрасному и, что немаловажно, теша его самолюбие. Юсупов хотел быть первым во всем, не отличаясь в этом от своих сиятельных сограждан. Благодаря ему полузаброшенная подмосковная усадьба стала предметом всеобщего восхищения и зависти, таким образом выполнив свою главную роль: «Как Архангельское не есть доходная деревня, а расходная, и для веселия, а не для прибыли, то стараться в ранжереях, парниках и грядках то заводить, что редко, и чтобы лучше, нежели у других. Фрукты держать для продажи, хотя мало прибыли, но из них несколько сортов стараться иметь, чтобы щеголять ими и показывать их…». Генеалогическое древо Юсуповых своими длинными корнями уходит до VII века. Сами они считали своим прародителем тестя пророка Мухаммеда, чей прямой потомок Абубекир бен-Райок от имени халифа правил мусульманами, соединяя в одном лице и светскую, и духовную власть. Его потомки были правителями в Дамаске, Антиохии, Египте, Персии. Некоторые из них покоятся в Мекке, подле священной Каабы, некоторым пришлось покинуть землю предков, как, например, гонимому врагами султану Термесу, представителю 16-го колена от Абубекира бен-Райока, который, захватив с собой преданных людей, дошел до Каспийского моря, следствием чего стала Ногайская орда. Самым знаменитым родичем Юсуповых, пожалуй, был Едыгей. Дослужившись до главного полководца у Тамерлана, он прославился тем, что в единоборстве убил монгола Тохтамыша (того самого разорителя Москвы), разгромил отряды литовского князя Витовта, обложил данью русского князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского и, наконец, завоевал Крым, основав на полуострове самостоятельное государство под названием Крымская орда. Золотоордынский темник (глава 10-тысячного войска – тьмы) Ногай создал кочевую державу в XIV веке, завладев обширной территорией на левобережье Нижней Волги, от Каспия до Урала. В свое время ногайцами правил праправнук Едыгея Юсуф-мурза – более реальный прародитель династии Юсуповых. Он поддерживал дружбу с Иваном Грозным и при этом умудрялся не ссориться с соседями правителями развалившейся к тому времени монгольской империи. Любимая дочь Юсуф-мурзы, красавица Сююн-Бике, чей портрет можно увидеть в галерее московского дворца Юсуповых, стала царицей Казанской еще совсем юной, предположительно, в возрасте 14 лет. О прекрасной кочевнице сложено немало легенд, так как, помимо красоты, она обладала умом и характером. Совсем не девичий нрав – не только властный, но и мужественный – помог ей преодолеть непростые жизненные коллизии. Овдовев уже в первый год замужества, она выбрала вторым супругом хана Сафа-Гирея, родила ему сына Утемыш-Гирея, но вновь овдовела после того, как ее пьяный муж разбился на ступенях собственного дворца. Казанским ханом стал ребенок, а бремя власти в качестве регентши приняла на свои хрупкие плечи Сююн-Бике. Именно ей пришлось возглавить оборону города летом 1551 года, когда Казань осадили войска Ивана Грозного. Татары, как известно, в этой борьбе проиграли, но не потому, что ими командовала женщина, а из-за того, что противник оказался слишком сильным. Не выдержав голода и прочих неприятностей долгой осады, горожане выдали русским и малолетнего хана, и его мать. Прекрасную воительницу прямо в латах и шлеме, с плачущим Утемыш-Гиреем на руках увезли в Москву. Немного позже казанцы, почувствовав вину, воздвигли в память о ней 7-ярусную мечеть – башню Сююн-Бике – элегантную форму которой позже позаимствовали москвичи, украсив похожим сооружением Казанский вокзал. Юсуф-мурзу настолько разгневало пленение дочери, что он, вконец рассорившись с царем Иваном, объявил русским войну. Однако ярость его, в общем, не имела причин, ибо в Москве с казанской амазонкой обращались не просто хорошо, а прямо-таки по-царски. Казанским наместником в очередной раз был поставлен касимовский царь Шах-Али, но тот, не сумев удержать власть, вернулся в первопрестольную и женился на Сююн-Бике. Вскоре после свадьбы новобрачные отправились царствовать в Касимов (ныне Городец). Утемыш-Гирей остался в качестве приемного сына при Иване Грозном, был крещен, получив имя Александр, и, скончавшись 17-летним, удостоился чести покоиться в Архангельском соборе рядом с великими московскими князьями. Шах-Али умер в Касимове, успев похоронить свою красавицу-жену там, где ее уже никто не мог потревожить: могила Сююн-Бике до сих пор остается тайной, такой же, как ее жизнь. «Алый шиповник с млечной черемухой осыпают забытую гробницу цветами!» – так поэтично описал место погребения своей легендарной родственницы Николай Борисович Юсупов-младший. Пленительный образ Сююн-Бике еще долго тревожил россиян. Поэты XIX века называли ее волшебницей, композиторы посвящали ей концерты и оперы, а художники пытались представить ее красоту реально, в портретах, и символично, в виде 6-лучевой звезды, навсегда оставшейся на гербе князей Юсуповых.

Один из ногайских предков Юсуповых на картине Александра Орловского «Всадник»

По туманным сведениям, Юсуф-мурза погиб в 1556 году от руки своего брата Измаила: ногайцы опасались проблем с Россией. Через 10 лет сыновья убитого – Ибрагим-мурза и Иль-мурза – по приказу дяди явились к Ивану Грозному и, поклявшись в верности, остались служить. Вначале от них не потребовали изменить веру, ведь служба была трудной, а жалованье – не слишком щедрым. Кочевники сдержали слово, такими же честными оказались и все потомки Юсуф-мурзы, верно служившие русским царям, не запятнавшие свой род участием ни в заговорах, ни в других неблаговидных делах. Правда, курьезные истории, порой приводившие к немалым неприятностям, иногда случались. Одна из них произошла с Иль-мурзой, которому царь Фёдор Иоаннович (или правивший вместо него Борис Годунов) пожаловал на берегах Волги близ Ярославля небольшой городок Романов вместе с посадом и жителями. Неприятность произошла в XVII веке, когда Рюриковичи уже ушли в историю, уступив место Романовым, чей представитель Фёдор Алексеевич послал патриарха Иоакима навестить от своего имени романовского владыку Абдул-мурзу. Внук Иль-мурзы принимал святого отца радушно, пожалуй, даже слишком. Желая накормить гостя пожирнее, но не зная православных обычаев, он велел подать жареного гуся, приготовленного искусным поваром «под рыбу». Отведав и похвалив блюдо, патриарх вдруг узнал, что ел мясо, и сильно рассердился, видимо, заподозрив подвох. Узнав об этом, Федор Алексеевич лишил Абдул-мурзу всех пожалований (налоговых льгот, права распоряжаться имуществом и доходами с него), после чего недавний богач превратился в нищего. Спасение пришло от того же патриарха, который предложил вернуть отобранные блага в обмен на перемену веры. После крещения Абдул-мурза стал именоваться Дмитрием, заодно взяв положенное правоверному отчество Сеюшевич, поскольку был сыном Сеюш-мурзы, а также фамилию Юсупово-Княжево, поскольку был правнуком Юсуф-мурзы и князем. Именно так русские потомки ногайских владык писались в документах, и только в конце XVIII века неловко звучавшая фамилия-титул официально укоротилась до одного слова – Юсупов. Говорят, что в ночь перед крещением Дмитрию Сеюшевичу было видение, точнее, слышение: «Отныне за измену вере не будет в твоем роду в каждом его колене более одного наследника мужского пола, а если их будет больше, то все, кроме одного, не проживут дольше 26 лет». Первый носитель фамилии Юсупово-Княжево был женат на княжне Татьяне Федоровне Коркодиновой, и, словно во исполнение проклятия, до взрослых лет дожил только один его сын, Григорий Дмитриевич – бравый генерал-лейтенант гвардии Петра Великого, к концу жизни богатейший в стране вельможа. Будучи одним из сподвижников государя, обладая умом, храбростью и твердым характером, он помогал ему во всех начинаниях: вместе с ним создавал флот, бился со шведами под Полтавой и со своими, русскими, в кремлевских палатах, от имени царя убеждая бояр смириться с реформами. Пётр II, внук великого царя, пожаловал ему земли в Курской губернии, подарив в числе прочих селений и слободу Ракитную, а также дворец в Москве, которым предки князя владели до 1917 года.  У Григория Дмитриевича был один-единственный наследник – Борис Григорьевич, теперь уже князь Юсупов, губернатор Москвы, президент Коммерц-коллегии, патриарх российской суконной промышленности и благодетель для промышленности речной, которой он занимался, будучи директором Ладожского канала. Став генерал-губернатором Москвы в царствование Анны Иоанновны, Борис Григорьевич принял должность директора Шляхетского кадетского корпуса от Елизаветы. Говорили, что кадеты его любили, видя в нем больше друга, чем наставника. Сам же князь Борис любил театр больше военного дела и, решив совместить приятное с полезным, собрали труппу из будущих офицеров. В театре училища ставились в основном итальянские и французские пьесы, но изредка на суд зрителей представлялись произведения, написанные кем-нибудь из актеров. Когда слух о кадетских спектаклях дошел до Елизаветы, Бориса Григорьевича вместе с воспитанниками пригласили в Зимний дворец, и труппе пришлось играть для высокородной публики. Государыня была в таком восторге, что перед следующим спектаклем, и еще не раз впоследствии, одевала актеров сама. Кстати, молодые люди в этих случаях наряжались в платья императрицы и надевали ее драгоценности. К 1756 году, когда это стало традицией, Борис Григорьевич без труда уговорил Елизавету подписать указ о создании в Петербурге публичного театра. Нужно сказать, что искусство никогда не отвлекало князя от государственных дел, ведь служба в семье Юсуповых всегда ставилась превыше всего.  Портрет Бориса Григорьевича до сих пор украшает кабинет князя во дворце Архангельского. Рядом с надменным ликом праправнука Юсуф-мурзы сияет довольством широкое лицо княгини Ирины Михайловны – матери Николая Борисовича и вообще особы, не интересной ничем, кроме того, что написал ее замечательный русский художник Фёдор Рокотов. Кабинет князя завершает восточную анфиладу Большого дома. Сегодня, расположенный вдали от парадных апартаментов, он являет собой пример обычного усадебного интерьера начала XIX века. В отсутствии красоты и уюта здесь ощущается дух деловитости. Когда-то из этой комнаты распоряжения князя разлетались по многочисленным имениям, и сюда же к нему приходили с докладами управляющие.

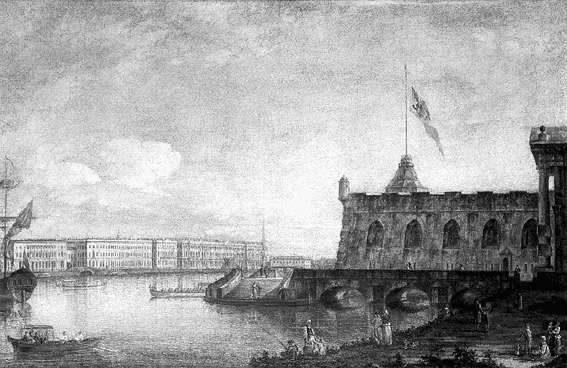

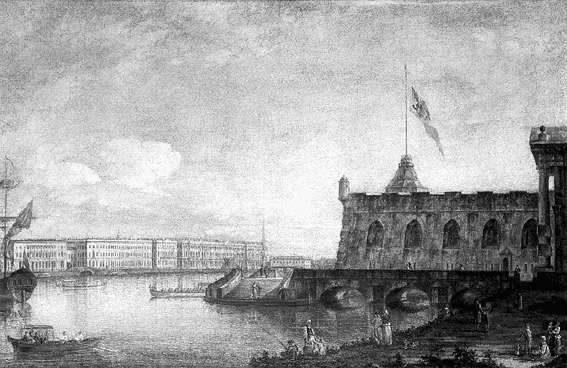

Кабинет князя с портретами князей Юсуповых Бориса Григорьевича и Николая Борисовича в 5-летнем возрасте

В отделке кабинета доминируют золотистые оттенки. Радостный колорит усиливается солнечным светом, который не только свободно проникает сквозь высокие окна, но и многократно отражается в зеркалах и хрустале. Художник, которому поручили отделку комнаты, отдал роль главного украшения мебели из полированной карельской березы – материала, особенно любимого русскими мастерами. Кажется, что диваны, кресла, расставленные вдоль стен книжные шкафы и низкие шкафчики с гладкими черными вставками излучают золотистое сияние. Похожее впечатление создают и мелкие предметы убранства, например бронзовая фигурка императора Павла, часы и канделябры. Середину кабинета занимает массивный письменный стол с резными золочеными накладками. Интересный по конструкции, он к тому же демонстрирует редкое по красоте художественное оформление. Выполняя частный заказ, мастер снабдил свое произведение необычными плоскими ножками в виде колонн с базами и капителями. На фигурной проноге (брусок для связи ножек) красуется сфинкс, а столешница декорирована зеленым сафьяном с тиснением того же золотистого цвета. Чернильный прибор, колокольчик и подсвечники стоят на столе со времен Юсуповых. Ими же собраны все выставленные в этой комнате книги – большей частью дипломатические своды и переводная античная литература. Мерцая золотыми надписями на корешках, огромного размера тома занимают свое прежнее место, будто хотят напомнить о том, что в личности каждого члена этого рода сановник на равных сосуществовал с человеком культуры. В кабинете князя покой ощущается намного сильнее, чем в других комнатах дворца. Тому способствуют и ровный золотистый колорит, и непритязательный вид из окна на тихий, свободный от официальности уголок английского парка. Удаленная от парадных анфилад, эта комната меньше всего подходит для осмотра. Тем не менее стоит задержаться в ней подольше, проникнуться духом эпохи, почувствовать то, что должен был чувствовать хозяин усадьбы, слыша мелодичный бой часов, скользя взглядом по золоту книжных переплетов, вглядываясь в серьезные лица своих родителей, заключенные в овальные рамы, рассматривая редкие в своей коллекции работы русских художников. Русская знать начала XIX века предпочитала западноевропейскую живопись, но изредка интересовалась и местной, выбирая для домашних собраний работы самых прославленных мастеров. Таковыми уже при жизни считались Фёдор Алексеев и Александр Орловский, чьи картины, соответственно «Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной» и «Всадник», украшают кабинет князя. Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.

Страницы:

1, 2, 3

|

|